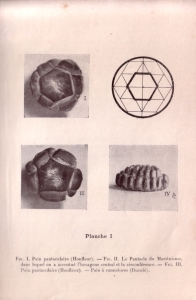

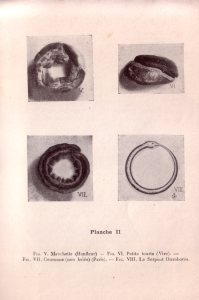

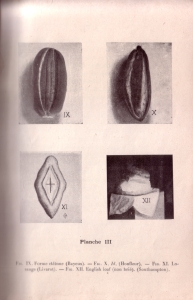

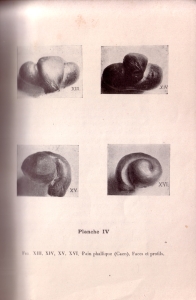

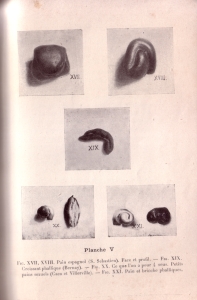

Corps