Des lettres patentes de Henri IV, en date du 22 décembre 1608,mentionnent parmi les artistes logés dans la grande galerie du Louvre :« Marin Bourgeoys... nostre peintre et vallet de chambre, ouvrier englobes mouvans, sculpteur et autres inventions mécaniques (1). » Dansla seconde édition des

Élémentsde l'artillerie publiée la mêmeannée, Rivault de Flurance nous fournit sur ce personnage, « demeurantà Lisieux en Normandie », des renseignements importants (2) qui,rapprochés d'autres documents, nous ont permis de retracer les grandeslignes de son existence et de nous faire une idée de son oeuvre (3). Ilsuffit donc de rappeler ici les traits essentiels de sa biographie.

Marin Bourgeoys naquit, sans doute à Lisieux, vers le milieu du XVIesiècle, et appartenait à une famille de serruriers, arbalétriers ethorlogers de cette ville. Son « industrie et savoir en l'art depeinture » furent remarqués par le Gouverneur de Normandie, François deBourbon, duc de Montpensier, dont il devint le peintre ordinaire en1591. Trois ans plus tard, il était peintre et valet de chambre du roide France et le demeura jusqu'à sa mort. Cependant, la vie de MarinBourgeoys parait s'être écoulée tout entière à Lisieux. Il y mourutsans doute et en tout cas fut inhumé le 3 septembre 1634 dans l'égliseSaint-Germain de Lisieux, sa paroisse. De son mariage avec FlorenceLefebvre était née une fille, Antoinette, qui décéda en 1640.

Marin Bourgeoys exécuta des travaux de peinture de divers genres dontdeux nous sont parvenus. Le seul qu'il soit utile de mentionner ici estun panneau acquis en 1925 par M. Étienne Deville, conservateur du muséede Lisieux ; ce n'est qu'un fragment d'une composition allégoriquesignée et datée de 1611, représentant une femme casquée, entourant deson bras droit une aiguière et tenant de la main gauche un rameaud'olivier. Divers textes nous renseignent sur un « globe » que notreartiste avait exécuté pour Henri IV et dans lequel étaient « reportésles mouvemens du soleil, de la lune et des estoilles fixes, à mesmespas, mesures et périodes qu'elles se voyent aller au ciel. » En 1611,M. Bourgeoys vint de Lisieux à Paris pour réparer ce globe qui étaitalors placé dans la « Gallerie » du Louvre. Il convient encore dementionner « une harquebuze, un cornet de chasse et une arbalète »exécutés pour Henri IV, en 1605 et des arquebuses ou fusils, trèsrichement ornés, exécutés pour Louis XIII, qui sont longuement décritsdans l'

Inventaire dumobilier de la couronne.

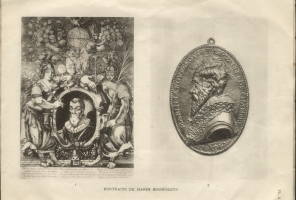

Nous connaissons deux portraits représentant Marin Bourgeoys : unmédaillon et une gravure. Le médaillon (publié en 1902, par M.Mazerolle (4), d'après l'exemplaire conservé à la BibliothèqueNationale) est en bronze, de forme ovale et mesure 92 sur 67 mill. Ilreprésente l'artiste en buste, de profil, tourné vers la gauche. Soncou est entouré d'une fraise, et d'une longue chaîne d'où pend unemédaille. L'effigie s'accompagne de la légende suivante : MARIN. LE.BOVRGEOYS. P[EIN]T[RE]. ET. VALLET. DE.CHAMBRE.DV.ROY.1633, et d'unesignature qui a été lue jusqu'ici PH[ILIPPE] PIQVOT. (Pl.

XXII, n°2).

Jean de Foville a apprécié à sa juste valeur cette oeuvre « isolée maisremarquable... Le meilleur naturalisme français », écrit-il, « serévèle dans ce portrait vivant et pittoresque, d'un style large,précis, sincère, oeuvre d'un artiste ignoré qui mériterait cependant sapart de gloire (5). » Il importe donc de rechercher ce que nous pouvonsconnaître de l'auteur de ce médaillon. Le second portrait va peut-êtrenous fournir quelque renseignement à son sujet. (Pl.

XXII, n°1).

La gravure à l'eau-forte (de 410 sur 307 mill. au trait carré), dont leseul exemplaire connu se trouve au Cabinet des Estampes à laBibliothèque Nationale (6), représente Marin Bourgeoys en buste detrois quarts à gauche. C'est le même visage que sur le médaillon ; lecou est également entouré d'une fraise et d'une longue chaîne d'où pendune médaille. Le portrait est entouré d'un cadre ovale portantl'inscription: MARINVS LE BOVRGEOIS PICTOR, ET HENRICI IIII ET LVDOVICIXIII REGVM CVBICV-LARIVS. L'entourage et la longue inscription en verslatins gravée au bas de la planche résument tout ce que nous savons deMarin Bourgeoys. Deux femmes casquées y figurent ; elles ressemblent àcelle du tableau allégorique du musée de Lisieux et tiennent despinceaux, des compas, une sphère et divers instruments. Deux enfantsnus supportent un globe mouvant. Quant à l'inscription, elle célèbre entermes pompeux les multiples talents dont la nature avait gratifié M.Bourgeoys. Elle vante le constructeur de sphères, le fabricant d'armesinconnues des Anciens (les arquebuses), va jusqu'à le comparer auvieillard de Syracuse (Archimède) et se termine par ce vers :

Lexovei corpus,Gallia nomen habet

Nous pouvons en conclure que la gravure fut exécutée à une date voisinede celle qui est inscrite sur le médaillon, mais qu'elle lui estlégèrement postérieure puisque la planche a été gravée peu après lamort de l'artiste, dans les trois derniers mois de 1634 ou le début del'année suivante. Au-dessous de l'inscription, la planche est signée :« Th[omas] Picquot in[venit] et fe[cit]. »

Cette signature, parfaitement nette, me donna à penser que la lecturede celle du médaillon devait être fautive. Je l'ai examinéeminutieusement et, pour ma part, ai acquis la conviction qu'elle nedevait pas être lue PH. c'est-à-dire Philippe, mais TH., c'est-à-direThomas Piquot. Le médaillon et la gravure seraient donc l'oeuvre d'unmême artiste sur lequel nous allons essayer de donner quelques détails.

Robert Dumesnil, qui le premier signala cette gravure (7), a déclaréque son auteur devait être un élève de M. Bourgeoys, et, de fait, iln'y a guère qu'un élève qui puisse parler en de pareils termes de sonmaître. De M. Bourgeoys, Dumesnil ne savait rien, mais lesrenseignements qu'il nous fournit sur l'oeuvre gravée de ThomasPicquot, joints à ce que nous connaissons, permet de transformer sonhypothèse en quasi-certitude. En effet, Dumesnil a signalé quatorzeautres gravures de cet artiste dont, malheureusement, malgré mesrecherches, je n'ai pu retrouver aucun exemplaire. Ce sont des dessinsde broderies, orfèvreries, damasquinures, etc..., dont troisreprésentent : « une platine de batterie de fusil sur laquelle estreprésentée une chasse au lièvre..., une batterie de fusil ornée derinceaux..., deux platines de batteries de fusils superposées ornées demoresques. » Nous avons vu que M. Bourgeoys avait passé une partie desa vie à ciseler des arquebuses pour Henri IV et Louis XIII. Lesgravures décrites indiquent que Thomas Picquot se livra à des travauxde même sorte.

De plus un document du 2 janvier 1636 (date qui se place un an et troismois après la mort de M. Bourgeoys) nous apprend que Thomas Picquot,peintre, reçut alors « la charge du globe ou sphère de Sa Majesté, enconsidération de l'expérience qu'il a acquise en ouvrage de cettenature », obtint la moitié du logement du feu sieur Boule, menuisier enébène, dans la galerie du Louvre (8). Il semble donc que nous devonsconclure que Thomas Picquot succèda à M. Bourgeoys dans l'une de sesattributions, que comme lui il exécuta des globes mouvants, fabriquades arquebuses, qu'il était peintre et sans doute sculpteur et que,vraisemblablement, il est non seulement l'auteur de la gravure, maisencore du médaillon représentant son vieux maître, médaillon qui, parune erreur de lecture, a été faussement attribué à un artiste dont nousne savons rien et qui semble n'avoir jamais existé. De plus, M.Bourgeoys paraissant avoir passé toute sa vie à Lisieux, il fautsemble-t-il admettre que son élève Thomas Picquot était un normand,peut être un Lexovien, qu'il dut former dans sa petite ville en luiinculquant quelques-uns des arts qu'il pratiquait.

Sur ces deux portraits dont nous attribuons l'exécution à ThomasPicquot, Marin Bourgeoys est représenté le cou entouré d'une longuechaîne d'où pend une médaille. Divers renseignements nous permettent dedire quelle était cette médaille et de connaître son histoire. Nousavons vu que l'artiste laissait en mourant une fille, Antoinette, quidécéda en 1640. Le 2 mars, ses héritiers exécutèrent ses dernièresvolontés en faisant une fondation dans l'église Saint-Germain deLisieux. Il m'a été impossible d'en retrouver la teneur. Je la connaisseulement par une analyse du XVIlle siècle mentionnant « une chaîned'or » que « ladite demoiselle Le Bourgeois... tenait de Marin LeBourgeois, écuyer, son père, à qui elle avait été donnée, avec unemédaille aussi d'or par le roi Louis XIII » ; il est ensuite spécifiéque cette chaîne fut remise à la fabrique de Saint-Germain «pour enfaire un soleil » qui servait en 1740 « à exposer le T. S. Sacrement etauquel est attachée ladite médaille (9) ». En examinant attentivementla gravure de Thomas Picquot, on s'aperçoit que cette médaille ne peutêtre que celle représentant Louis XIII qui fut exécutée par GuillaumeDupré en 1623.

Reste à savoir ce que devint l'ostensoir. Un inventaire du trésor deSaint-Germain de Lisieux, en date de 1759, mentionne « un soleil devermeil, accompagné de deux anges aussi de vermeil, au millieu duquelest une médaille d'or de Loüis treize, pesant environ dix-huit marcs(10) ». Une indication analogue se trouve dans un inventaire de 1771(11). De plus les documents de la période révolutionnaire indiquent queles citoyens Bunel, curé constitutionnel de Saint-Germain, et Ricquier,trésorier en charge de la fabrique de ladite paroisse, demandèrent le 6avril 1792 au Directoire du département d'échanger « le soleil » deleur paroisse contre celui de la cathédrale. Cette autorisation leurfut accordée par arrêté du 15 septembre, à la condition que «le poidsen sera constaté par un orfèvre qui sera nommé à cet effet et, s'il setrouvait de l'excédent, les exposants seraient obligés de le payer enmême matière, poids pour poids ». Le 12 octobre, au Directoire dudistrict de Lisieux, le sieur Jacques Decourdemanche l'aîné, marchandorfèvre, mit dans sa balance les deux ostensoirs. Celui de la fabriquede Saint-Germain pesant cinq marcs de plus que l'autre, les citoyensBunel et Ricquier se saisirent du « soleil de la ci-devantcathédrale... en laissant celui de leur fabrique » et le 7 novembresuivant, le Directoire du district expédiait à l'Hôtel des monnaies àParis « un soleil doré et une médaille en or pesant dix-sept marcs, uneonce, trois gros provenant de Saint-Germain de Lisieux, en échange decelui de la ci-devant cathédrale (12) ». Nous sommes donc on ne peutmieux renseignés sur l'histoire du collier et de la médaille donnés àMarin Bourgeoys par Louis XIII et qui figurent sur les deux portraitsque Thomas Picquot nous a laissés de son maître.

La présence au cou d'un artiste d'une chaîne avec une médaille àl'effigie d'un souverain n'est pas un fait isolé. M. Jean Babelon asignalé des portraits de Federico Zuccaro datant de 1588 ou desenvirons immédiats de cette année représentant ce peintre portant aucou une chaîne ornée d'une médaille, don de Philippe II d'Espagne (13).Sur l'un de ses portraits J. Callot est représenté portant à son cou unmédaillon qui lui aurait été donné par le grand-duc de Toscane (14).Dans l'une des peintures de la galerie du Luxembourg, représentant lafélicité de la régence de Marie de Médicis, on voit une figureallégorique distribuant à des petits génies peintres et musiciens descolliers où pendent des médailles. Enfin Anne d'Autriche donna unechaîne de ce genre au graveur Michel Lasne. « La reine Anne d'Autriche», dit D. Huet, « faisait cas de luy et pour marque de son estime ellelui donna une chaîne d'or où pendait une médaille qui portait safigure. L'Asne touché de cette faveur se mit aussitôt cette chaîne aucou et la porta toute sa vie (15) ». Les portraits de M. Bourgeoysoffrent un nouvel exemple de cet usage. Il serait intéressant de savoirsi, comme paraissent l'indiquer les quelques documents que nous venonsde grouper, cette coutume ne serait pas passée d'Espagne en Italie etde là en France avec Marie de Médicis.

GEORGES HUARD.

NOTES:(1) Les lettres patentes de 1608 ont été publiées notamment par A. B

ERTYet H. L

EGRAND dans

Topographie du vieux Paris,région du Louvre et desTuileries (

Histoiregénérale de Paris), t. II, 1868, in-4°, p.100-102.

(2) David R

IVAULT de F

LURANCE,

Les Éléments de l'artillerie,Paris, A.Beys, 2e édition, 1608, p.11-13.

(3) Marin B

OURGEOYS, peintre du roidans

Bulletinde la sociétéhistorique de Lisieux, 1913, et Marin B

OURGEOYS,peintre de Henri IVet de Louis XIII, dans

Bulletinde la société de l'histoire de l'artfrançais, 1926.

(4) F. M

AZEROLLE,

Les médailleurs français, du XVesiècle au milieu duXVIIe (

Collectiondes documents inédits), Paris, 1902, 3 vol. in-4°,t. I, p. CXLVI, t. II, p. 158, t. III, pl. XXXIX, - Un surmoulé enplomb de ce médaillon existe dans la collection de M. Launay à Lisieux.Il a été publié par l'abbé V. Hardy dans

la Cathédrale de Lisieux,Paris, 1917, in-4°, pl. 8

(5) La médaille française au temps d'Henri IV et de Louis XIIIdans Histoire de l'art d'André M

ICHEL,t. V, 2e part., chap. XV, p.775-776.

(6) Bibliothèque Nationale, Cabinet dès Estampes, N 3. -

Cat. de lacollection des portraits français et étrangers de D

UPLESSISetL

EMOISNE, n° 26427.

(7)

Le peintregraveur, t. VI, p. 233-239

(8) Pub. par J.-J. G

UIFFREY dans

Nouvelles archives de l'artfrançais,1873, p. 65, n° 12.

(9) Archives départementales du Calvados, série G, Lisieux, paroisseSaint-Germain : « Pappier journal des deniers du thrésor... »,1631-1635, reg., fol. 8 v°, 9, 58 ; Réduction des fondations, 1740,reg., fol. 16 v°.

(10)

Ibid.,Inventaire du trésor, 1759, reg., p. 192.

(11)

Ibid.« État des ornements, linges… », 1771, reg. p. 209.

(12) Archives départementales du Calvados, série L, Arrêtés duDirectoire du département concernant le district de Lisieux, reg. N°2,15 septembre 1792, p. 198, et série Q, Lisieux, argenterie.

(13) Jean B

ABELON,

Un peintre italien de PhilippeII, Federico Zuccaroà l'Escurial dans la

Revue de l'art ancien et moderne,t. XXXVII,24e année, 1920, p. 263-278.

(14) P.-P. P

LAN,

Jacques Callot,Bruxelles, nouv éd., 1914, in-4°, p.7.

(15) D. H

UET,

Origines de Caen,Rouen, 2e éd., 1706, in-8°, p. 375