Corps

| HUNGER,Victor (1856-1935) : Unharas royal en Normandie : 1338.- Paris : Imprimerie C.Pailhé,1927.- 15 p.-1 f. de pl. dépl. ; 28 cm. Saisie du texte : O. Bogros pour la collectionélectronique de la MédiathèqueAndréMalraux de Lisieux (07.XI.2009) [Ce texte n'ayantpas fait l'objet d'une seconde lecture contient immanquablement desfautes non corrigées]. Adresse : Médiathèque André Malraux,B.P. 27216,14107 Lisieux cedex -Tél. : 02.31.48.41.00.- Fax : 02.31.48.41.01 Courriel : mediatheque@ville-lisieux.fr, [Olivier Bogros]obogros@ville-lisieux.fr http://www.bmlisieux.com/ Diffusionlibre et gratuite (freeware) Orthographe(même fautive) etgraphie conservées Texteétabli sur l'exemplaire de la médiathèque (Bm Lx : Norm br C47). Unharas royal en Normandie (1338) par Victor Hunger de la Société des Antiquaires de Normandie ~*~ |

| Pour 78 boisseaux d'avoine à 13 d. le boisseau, distribués aux étalonsentre l'Ascension (21 mai) et le mardi après la Madeleine (28 juillet), soit 68 jours......... | 4 l. 4 s. 8d. |

| Pour 54 boisseaux d'avoine distribués aux étalons depuis la Madeleine(22 juillet) jusqu'à la Saint-Michel (29 septembre), soit 62 jours..... | 58 s. 6 d. |

| Pour 27 boisseaux d'avoine « bastarde », à 10 d. le boisseau,distribués à 8 poulains mâles et à une jument de service, depuisl'Ascension jusqu'au mardi avant la Saint Barnabé (9 juin), soit 21jours.... ... | 22 s. 6 d. |

| Pour 163 boisseaux d'avoine « bastarde », à 10 d. le boisseau,distribués à 8 poulains mâles (dont un mourut le mardi avant laSaint-Barnabé) et à une jument de service, depuis le mercredi avant laSaint-Barnabé (10 juin) jusqu'à la Toussaint, soit 143 jours ...... | 6 1. 16 s. 8 d. |

| Pour 28 charretées de foin achetées de Henry de Corchamp, Michel LePetit et Juliot Lepotier, à 15 sous la charretée, distribuées (sauftrois qui furent gâtées) à 20 juments, pendant une demi-année | 21 1. |

| Pour le paiement fait au dit Juliot Lepotier et à ses valets, pouravoir, pendant 28 jours, avec un harnais de 4 boeufs et de 2 juments,transporté le foin au haras........... | 112 s. |

| Pour 300 bottes de paille, à 1 denier la botte, achetées à Guillaume duDemoine, pour faire la litière des étalons, pendant une demi-année. | 15 s. |

| Pour herbe achetée aux dits Guillaume du Demoine et Michel Le Petitet destinée aux étalons et aux poulains mis à l'herbe depuis le lundiaprès la fête-Dieu (15 juin) jusqu'au mardi après les Saint-Jacques etSaint-Paul (4 août), soit pendant cinquante jours, moyennant 4 s. 6 d.par jour, charriage compris. . | 7 1. 5 s. (18) |

| Pour 12 livres de chandelle, à 8 d. la livre, pour les besoins du haras, pendant une demi-année ........ | 8 s. |

| Pour 27 fers, à 10 d. la pièce, pour la ferrure des étalons depuisl'Ascension jusqu'au mardi avant la Saint-Michel (22 septembre).... | 22 s. 6 d. |

| Pour les dépenses de Perrot Fanoillet et de ses valets, d'avoir conduit les étalons « au séjour »............ | 4 1. 5 s. |

| Pour le salaire de Guillot Achart, pour la capture de 20 juments duharas qui furent données aux demoiselles de la Reine et de la Duchesseet à Philippe de Praelles.... | 100 s. |

| Pour le salaire de Hauvart Le Charbonnier, pour la capture de 16 poulains de lait donnés aux dites demoiselles | 32 s. |

| Pour le salaire du dit Hauvart, pour la prise de 5 juments et de 4poulains, à raison de deux sous pour chaque animal capturé................. | 18 s. |

| Pour achat à Colin Le Bar de 48 « chevestres » (19), à raison de 6deniers chaque « chevestre », les têtières de celles destinées auxpoulains étant tissées............ | 24s. |

| Pour achat au dit Colin Le Bar, d'une grosse corde longue de huit «casses » (20), pour prendre les chevaux ...................... | 4s. |

| Pour 19 « casses » de corde, achetées au dit Le Bar, au prix de 1d. obole la « casse », « pour les mangoeres et les rasteliers de lameson du haraz et du Brueil'où le dit haraz fu mis et lié tant qu'ilfut vendu »...... | 28 d. obole. |

| Pour le salaire de Guyot Bellehance, maréchal, pour visites faites auxétalons et aux poulains « quand mestier estoit »................ | 20 s. |

| Pour le salaire de Pierre Fanoillet et de ses valets, pour la garde du haras | 13 l. 10 s. |

Somme totale : 79 l. 2 d. ob.

La récapitulation de ce compte nous montre qu'il fut dépensé, pendant une demi-année :

| Pour achat de 322 boisseaux d'avoine... . | 15 l. 2 s. 4 d. |

| Pour achat et transport de 28 charretées de foin.............................. | 26 l. 12 s. |

| Pour achat de 3oo bottes de paille........ | 15 s. |

| Pour achat et charriage d'herbe......... | 7 l. 5 s. |

| Pour achat de chandelles.............. | 8 s. |

| Pour la ferrure........................ | 22 s. 6 d. |

| Pour le personnel...................... | 17 l. 15 s. |

| Pour capture des juments et des poulains. | 7 l. 10 s. |

| Pour achat de matériel.................. | 30 s. 4 d. ob. |

| Pour visites du maréchal................ | 20 s. |

Somme totale : 79 l. 2 d. ob.

Il apparaît, que Perrot Fanoillet avait avancé cette somme de 79 1. 2.d. ob., car, le lundi après la Saint-André (7 décembre) 1338, il endonnait quittance, devant Jehan Davoust, tabellion à Domfront, à Yvonde Lille, lieutenant du receveur du lieu, qui venait de la luirembourser.

A la Toussaint de 1338, vingt juments et seize poulains furentdistribués, comme on l'a vu plus haut. Le reste du haras, c'est-à-direl'ensemble des étalons et des poulinières, fut capturé et amené en « lameson du haraz et du Brueil ou le dit haraz fut mis et lié tant qu'ilfut vendu ». Mais, il ne nous semble pas qu'il faille entendre par làque l'établissement même fut supprimé. La monte faite et l'été passé,l'activité du haras était suspendue, mais restaient les « poulains acraiche » dont Fanoillet et ses gens (le rôle le dit) devaient assurerla garde.

1338, 7 décembre.

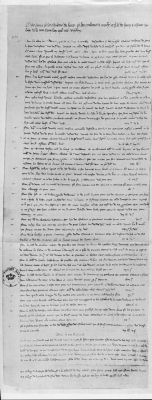

RÔLE DES DÉPENSES FAITES DEPUIS L'ASCENSION JUSQU'A LA TOUSSAINT DE L'ANNÉE 1338, POUR LE HARAS DE LA BRACE ET DU BREUIL, SIS EN LA CHÂTELLENIE DE DOMFRONT, APPARTENANT AU ROI.

(Parchemin scellé sur simple queue, sceau manquant. Bibl. nat. franç. 6538, no 5.)

Mises faites pour les estalons du haraz, pour les poulains a craiche etpour le dit haraz, a compter au terme de la Touz saint, l'an milcccxxxviij.

Pour lxxviij boisseaux d'avoine grosse, mesurée acomble, despendue par les ij grans estalons du haraz depuis le jour del'Ascension, l'an dessus dit, juques au mardi d'après la feste de laMagdalaine, qui sont ix sepmaines et v jours ; et avoit chacun d'yceulsiiij boisseaux d'icelle avoine, chacune sepmaine, et leur avoit l'enleur provende creue de ij boisseaux chacune sepmaine, pour ce que ilsailloient les jumenz du haras et gisoient ovec toutes les nuiz ; et,pour la cause dessus dite, les dit estalons furent mis a l'herbe lemardi d'amprès la feste Nostre-Seigneur, juques a la feste dessus dite,que il furent mis a fein, laquelle avoine dessus dite fust achetée enplusieurs marcheiz et a plusieurs feurs, chacun boisseau affeuré l'unpar l'autre xiijem (sic) d., valent pour tout.................... iiij lb. iiij s.viij d.

Pour liiij boisseaux d'icelle avoine grosse, mesure a comble, despenduepar les dit grans estalons, depuis le mardi d'après la feste de laMagdalaine dessus dite juques au mardi devant la Saint-Michel, que lesdit estalons furent menez au sejour, qui sont ix sepmaines Jjour meins ; et avoit chacun de euls iij boisseaux d'icelle avoinegrosse, chacune sepmaine, achetée a plusieurs feurs, le boisseauaffeuré a xiijem (sic) d., valent pour tout........................................ lviij s. vj d.

Pour xxvij boisseaux d'avoine bastarde, mesuree a comble, despendue parviij poulains masles a craiche et par une jument du haraz, laquellejument est pour servir les gardiens du dit haraz de leur nécessité; etn'avoit chacun d'iceuls poulains que un boisseau d'icelle avoine lasepmaine et la jument un boisseau semblablement, et fut despenduedepuis le jour de l'Ascension dessus dite juques au mardi devant lafeste Saint-Barnabé, apoustre, qui sont iij sepmaines, en laquellejournée un des dit poulains morust et furent demourez vij poulains,laquelle avoine dessus dite fust achetée chacun boisseau xem (sic) d., valent...................................... xxij s. vj d.

Pour viijxx et iij boisseaux d'icelle avoine, mesure acomble, despendue par les vij poulains masles a craiche et la jumentdessus diz, depuis le mercredi dessus dit juques au jour de laTouz sainz enclos, qui sont xx sepmaines et iij jours ; et avoit chacund'yceuls j boisseau d'icelle avoine chacune sepmaine, laquelle avoinefust achatée a plusieurs feurs, chacun boisseau affeuré xem (sic) d., valent .............. vj lb. xvj s. viij d.

Pour xj charretées de fein achetées de Henry de Corchamp et ixcharretées achetées de Michel Lepetit et viij charretées achetées deJuliot Lepotier, chacune charretée xv s. tournois, despendues par lesharaz dessus diz en ceste demie année, excepté iij charretées quifurent gastées et despendues par xx jumenz qui furent données auxdamoyselles de madame la Royne et en prenant les poullains d'icelles,valent pour tout au pris dessusdiz............................................ xxj lb.

Pour le sallaire de Juliot Lepotier et de ses varllez, o son harnois aiiij boeufs et ij jumenz, pour mener et charier tout le dit fein deslieux la ou il estoit, juques a la maison du haraz de la Brace et douBrueil, ou les diz estalons estoient, ou le dit Juliot o son harnoisfut par xxviij jours, valent pour tout................. cxij s.

Pour iijc d'estrain achetez de Guillaume du Demoine, pourfaire lectière aus diz estalons et poulains, pour toute la demie-année,pour chariage et pour tout..................... xv s.

Pour herbe prise et achetée du dit Guillaume du Demoine et de MichelLepetit, pour les diz estalons et poulains qui furent mis a herbe lelundi amprès la feste du Saint-Sacrement et y furent juques au mardid'amprès la Saint-Jaques et saint-Poul, qui sont vij sepmaines et jjour ; et avoit l'en fait marché au dessus diz de les gouverner chacunjour d'erbe a iiij s. vj d. par jour, a rabès, et ne fut pointrabessié, vaut l'erbe pour tout le temps dessus dit, pour chariage ettout . vii lb. v s.

Pour xij lb. de chandelle despendue par les diz estalons et poulains enceste demie année ....................... viij s.

Pour xxvij fers mis aus diz estalons, depuis l'Ascension l'an dessusdit, juques au mardi devant la Saint-Michel, qui furent menez ausejour, pour chacun fer x d. valent .... xxij s. vj.d.

Pour deniers baillez a Perrot Fanoillet, garde des dis estalons etpoulains, pour les despens de luy et de ses vallez et des dis estalons,quant il furent menez au séjour, pour ce... iiij lb.v s.

Pour le sallaire de Guillot Achart de prendre xx jumens du haraz,lesquelles furent données aus damoiselles de madame la Royne et demadame la duchesse et a Philippe de Praelle, panetier du roy nostresire, si comme il appert par les lettres d'ycellui seigneur ; et lesdevoit le dit G[uillot] prendre et rendre toutes enchevestrées en lamain, pour ce ................ c s

Pour le sallaire de Hauvart Le Charbonnier, pour prendre xvj poulainsde lait qui furent donnez aux dites damoiselles ovec les jumenz, commeil appert par les lettres du Roy nostre sire, et les devoit amener dela meson du haraz en la meson du Brueil, touz enchevestrez et illec enla main du lieutenant du receveur, pource......................................... xxxijs.

Pour le sallaire du dit Hauvart Le Charbonnier, pour prendre v jumenset iiij poulains qui encore estoient a prendre pour le demourant detout le dit haraz, et avoit de chacune piecze ij s., pource.......................................... xviij s.

Pour xlviij chevestres a testes, tant pour les jumenz corne pour lespoulains dessus diz, dont les testières aus chevestres des poulainsestoient texuz, achetez de Colin Le Bar, chacune chevestre vj d.,valent ..................................... xxiiij s.

Pour une grosse corde longue de viij casses, pour prendre le dit haraz,acheté d'iceluy, pour ce .................... iiij s.

Pour xix cases de corde achetées d'yceluy, pour lier les mangoeres etles resteliers de la meson du haraz et du Breuil, ou le dit haraz fumis et lié tant qu'il fu vendu, pour ce ... xxviij d.ob.

Pour le sallaire de Guillot Bellehance, mareschal, pour aler, parplusieurs foiz, en ceste demie année, pour les poulains a craiche etles estalons avant que il fussent menez au sejour, marachanter, etaloit de Damfront en la meson du dit haraz et dou Breuil, quant mestierestoit, pour ce............. xx s.

Pour le sallaire de Perrot Fanoillet et de ses varllez, gardes desestallons, avant que il fussent menez au sejour, et a present des dizgranz poulains a craiche ................. xiij lb. xs.

Somme: LXXIX lb. ij d. ob.

Sachent tuit que, pardevant moy Jehan Davoust, tabellion de Damfront,fut present Perrot Fanoillet, garde du haraz du roy nostre sire, juquesau temps qu'il fut vendu et donné, et des poulains a craiche, quirecongnust et confessa que il avoit eu et receu de Yvon de Lille,lieutenant du receveur de Damfront, et aus dis estalons, haraz etpoulains livré et baillé tout ce qui leur a esté nécessaire depuisl'Ascension, l'an xxxviij juques a la Toussainz ensuivant, si comme ilest contenu en cest present roulle ci-dessus escript, dont la somme semonte LXXIX lb. ij d. ob., ovecques la despense pourprendre le dit haraz. En tesmoing de ce, nous Michel Le Petit, gardedes seaux des obligacions de la chastellenie de Damfront, a la relaciondudit tabellion, par son serment, avons sellé test present roulle duseel des obligacions de la chastellenie dessus dite. Donné l'an degrace mil cccxxxviij, le lundi amprès la saint André.

(Au verso) : C'est le compte pour le haraz a compter au terme de la Tous sainz, l'an xxxviij.

NOTES :

(1) L. Delisle : Etudes sur la condition de la classeagricole et l'état de l'agriculture en Normandie au moyen âge, Evreux,1851, in-8°, p. 225 à 233. « Sous le régime féodal, l'influence de lanoblesse avait suffi pour maintenir à un haut degré de prospéritél'élève et la production des chevaux. C'était dans les habitudes de laféodalité, que chaque seigneur eût son haras en rapport avecl'importance de son fief ; les abbayes, qui participaient à la hauteposition et aux charges de la noblesse, avaient également les leurs etpercevaient parfois la dîme des haras seigneuriaux. On sait que cessortes de haras étaient le plus ordinairement à demi sauvages et telsqu'on en voit encore dans quelques parties du nord de l'Europe. Ungrand nombre de landes et de forêts se trouvaient grevées, à leurprofit, de droits de parcours et de pâturage. La production agricoleproprement dite était peu considérable ; les races de trait peunombreuses. On s'occupait surtout du cheval de selle, qui suffisait àlui seul à toutes les exigences du temps. Réduite ainsi à un typeunique, la production ne pouvait manquer d'atteindre à une grandeperfection, d'autant plus qu'elle se trouvait singulièrement favoriséepar les goûts et par les besoins de cette époque (Joseph deRobillard de Beaurepaire : Notes et documents concernant l'ancienneadministration des haras en Normandie, dans l'Annuaire des cinqdépartements de la Normandie publié par l'Association Normande, Caen,27e année, 1861, in-8°, p. 8 et 9.)

(2) Ephrem Houel : Histoire du cheval chez tous les peuples de laterre, depuis les temps les plus anciens jusqu'à nos jours. Paris,1848-1852, 2 vol. in-8°, t. 1 (1848), p. 178 à 184.

(3) Le passage suivant d'un fragment de compte de l'abbaye de Lessay(Manche, arr. de Coutances), dressé vers 1326, est à rapprocher denotre rôle.

« Misie pro equis :

« Pro ferratura equorum.............................. liiij s. ix d.

« Pro xvij rasis (a) aveneemptis pro equis........ xxxij s. iiij d.

« Johanni Vallee, pro sanando et flebothomizando (b)equos. viij s.

« Pro duabus sellis et duabus brigidisemptis apud Carentonium (c) iiij l. v s. vj d.

« Pro reparatione uniusselle.......................... ij s. iij d.

« Pro cingulis et coliers, gallice, pro equis................ vj s. iij d.

« Pro j. c. arundinis empto cooperiendostabulum......... v s.

« Summa istius misie : ixl. xiiij s. j d. »

(V. Hunger : Quelques actes normands des xive, xve et xvie siècles,Paris, 1909-1911, 3 fasc. in-8°, fasc. III (1911), p. 96 et 97).« Pro ferratura equorum.............................. liiij s. ix d.

« Pro xvij rasis (a) aveneemptis pro equis........ xxxij s. iiij d.

« Johanni Vallee, pro sanando et flebothomizando (b)equos. viij s.

« Pro duabus sellis et duabus brigidisemptis apud Carentonium (c) iiij l. v s. vj d.

« Pro reparatione uniusselle.......................... ij s. iij d.

« Pro cingulis et coliers, gallice, pro equis................ vj s. iij d.

« Pro j. c. arundinis empto cooperiendostabulum......... v s.

« Summa istius misie : ixl. xiiij s. j d. »

(a) «Rais (rasum) sorte de petit boisseau qu'on trouve aux xive et xvesiècles avec diverses valeurs ». (L. Delisle, op.cit. p. 542).

(b) Flebotomizare, pro flebotomare : vena incisa sanguinem elicere. (Du Cange).

(c) Carentan (Manche, arr. de Saint-Lô).

(4) Voici quelles qualités les gens du moyen âge exigeaient d'un boncheval : « Et sont icelles conditions du boen cheval..... savoir est :Trois du renart : c'est courtes oreilles et droictes, bon poil et fortet roide, queue bien pelue.(b) Flebotomizare, pro flebotomare : vena incisa sanguinem elicere. (Du Cange).

(c) Carentan (Manche, arr. de Saint-Lô).

« Du lièvre quatre, c'est maigre teste, bien esveillé, de légier mouvant viste et tost allant.

« Du boeuf quatre, savoir est : la harpe large, grosse et ouverte, grosbouel, gros yeulx et saillant hors de la teste et bas enjointé.

« De l'âne trois : bon pié, forte eschine et soit débonnaire.

« De la pucelle quatre, savoir est : beaux crins, belle poitrine, beaux rains et grosses fesses ».

(Communication de M. F. Dolbet, archiviste honoraire de la Manche).

(5) M. René Musset, dans sa belle thèse : De l'élevage du cheval enFrance (Paris, 1917, in-8°, p. 12), ne signale rien sur les harasroyaux antérieurement à Henri III.

(6) Nous n'avons pu identifierd'une manière positive ces deux noms de lieu. Mais, on trouve sur lacarte de Cassini (feuille 95, Avranches) et sur la carte du Ministèrede l'intérieur (feuille X-14, Mortain) un lieu dit Lebreuil, près de laforêt de Lande Pourrie, au sud de Ger (Manche, canton de Barenton).

(7) « A craiche », c'est-à-dire sevrés et mangeant à la crèche.

(8)L. Delisle (op. cit. p. 232), dit qu'au xive siècle, la nourriturequ'on « regardait comme la plus propre à mettre le cheval dans un étatbrillant, consistait en bon foin, en paille d'avoine, en paille defroment, son, menues fèves ».

(9) On sait qu'au moyen âge, les mesures de capacité pour les grainsvariaient suivant les localités. « Surtout quand il s'agissait del'avoine, on distinguait les boisseaux rais et les boisseaux comblesainsi que les boisseaux foulés et non foulés ». (L. Delisle, op. cit.,p. 541). Ignorant la contenance du boisseau d'avoine à la mesure deDomfront, nous ne saurions dire à combien de litres s'élevait laration journalière de chaque étalon, qui est actuellement de 10 litrespar jour pour les étalons nationaux.

(10) Deux cents ans plus tard, le prix d'un fer à cheval avait plus quedoublé ; nous lisons, en effet, dans le Journal de la dépense faitependant le mois de décembre 1552, par Françoise de Brézé et son train,publié par A. Héron dans les Mélanges de la Société de l'Histoire deNormandie, quatrième série, Rouen, 1898, in-8°, p. 146 : « Pour iijfers aux chevaulx, vj s. », (page 153): « Au mareschal pour xxiij fers qu'il a ferré aux chevaulx de l'escuyrie,à raison de ij solz l'ung, valent xlvj s. », (page 175) : « Pour vjfers aux chevaulx, xii s. ».

« Quant à la manière de ferrer les chevaux, nous remarquerons qu'auxiije siècle, à Falaise, les fers de destrier s'attachaient avec huitclous, et ceux de roncin avec six ». (L. Delisle : loc. cit., p. 232).

(11) On trouve dans le journal du sire de Gouberville, des détailscurieux sur la manière dont il capturait les chevaux qu'il avait lâchésen liberté, pour pacager dans les bois. Il semble bien que c'était uneopération assez difficile et parfois dangereuse. (Cf. Abbé Tollemer : Journal manuscrit d'un sire de Gouberville et du Mesnil-au-Val,gentilhomme campagnard, au Cotentin de 1553 à 1562, Rennes 1879, in-8°,p. 384-392 ; E. Robillard de Beaurepaire : Le journal du sire deGouberville dans Mém. de la Soc. des Antiq. de Norm., t. xxxi, Caen,1892, in-4° ; Comte de Blangy : Journal de Gilles de Gouberville pourles années 1549, 1550, 1551, 1552. dans Mém. de la Soc. des Antiq. deNorm., t. xxxij, Caen, 1895, in-4°).

(12) « Dans les grands fiefs un officier spécial était chargé deschevaux. On l'appelait maréchal, mot que dans le xie siècle oninterprétait par dompteur de chevaux. Il surveillait les prairies,réglait les distributions de fourrages et de grains, soignait leschevaux, accompagnait son seigneur dans les voyages et s'occupait desfers et des harnais ». (L. Delisle: op. cit., p. 233). Cette définition du mot maréchal n'est assurément pas applicable àGuillot Bellehance, pour qui maréchal se doit entendre dans le sensindiqué par le sieur de Solleysel dans : Le parfait maréchal; quienseigne a connoistre la beauté, la bonté et les défauts des chevaux,les signes et les causes des maladies, les moyens de les prévenir, leurguérison et le bon ou mauvais usage de la purgation et de la saignée,la manière de les conserver dans les voyages, de les nourrir et de lespanser selon l'ordre, la ferrure sur les desseins des fers quirétabliront les méchants pieds et conserveront les bons, ensemble untraité des haras pour élever de beaux et de bons poulains ; et lespréceptes pour bien emboucher les chevaux, avec les figuresnécessaires..... (Paris, 1684, 5e édition, deux parties en un volumein-4°).

(13) La pharmacopée alors en usage était vraiment singulière. Lesremèdes se composaient de substances les plus hétéroclites,additionnées de paroles sacrées et de formules cabalistiques. Le texteci-après en donne une idée :

« Oingnement pour les piés des chevaux. Prenez un quarteron de suif debouc, un quarteron de cire, un quarteron de terbentine, un quarteron depoix rasine et boulez tout ensemble et oignez les piés des chevaux.Item, aiez un drappel mouillé en viez vint et mettez ou fonds du pié etde la fiente avec.

« Pour garir de rape, crape, rongne et javart, lavez d'uille dechenevis avec eaue battue ensemble et, s'il n'en garit, il le convientseigner de la pointe du pié.

« Quant cheval a tranchoisons, faictes le mettre par terre et puis luifaictes mettre à un cornet un quarteron de quelque huile dedans le c..,et puis le faictes chevaucher tant qu'il sue et il garira.

« Et en est qui disent que l'en le garist de ceste manière sans leregarder que à la couleur : Cheval blanc, ou cheval rouge, ou chevalnoir, par la memore de celui qui portast nostre seigneur Jesus-Christ àJiérusalem, je te commande de te porter comme lui.

« Et s'il est escarté, si l'en garist disant : Ante, Ante te et superante te, amen.

« Quant cheval a vives, il lui convient dire ces troismots avec trois patenostre : † Abgla † Abgly † Alphara † Asy † Pater noster.

« Contre farcin, il convient se couver par neuf jours en chascun jouren jeun, dire par trois fois et chascune fois dire trois patenostres ettoucher le mal † In nomine Patris † et Filii † et Spiritus Sancti †Amen †. Je te conjure mal felon, de par Dieu omnipotent et de par lePère et de par le Fils et de par le Saint Esperit, et de par tous lessaints et de par tous les anges de N. S. Jesus Christ, et par toutesles vertus que Dieu fist, de faire le ladre guérir de sa maladie et quetu, mal felon, n'ailles plus avant et que ne doubles ne enfles n'enfenestres, n'en fistules, néant plus que firent les cinq plaies de N.S. J. C. et aussy le monde sauva, et pour ce se firent les cinq plaiesde N. S. J. C. In nomine Patris † et Filii † et Spiritus Sancti † Amen». (Texte communiqué par M. Dolbet).

(14) Jeanne, fille de Robert II, duc de Bourgogne, qui avait, en 1313, épousé Philippe VI. Elle mourut en 1348.

(15) Il s'agit, sans doute, de Bonne, fille de Jean de Luxembourg, roide Bohême, que Jean, duc de Normandie, (le futur Jean-le-Bon), avaitépousée en 1332 et qui mourut en 1349

(16) Philippe de Praelles, écuyer, est mentionné comme ayant faitpartie de l'armée assemblée par Philippe VI, devant Wiroufosse, en1339. (De La Roque : Histoire généalogique de la maison de Harcourt, Paris, 1662,4 vol. in-f°, t. I, p. 360). On trouve en 1340 et 1341 (n. s.) desquittances données par Ph. de PraeIle, chevalier, que nous croyons êtrele même personnage que celui indiqué ici, notamment : le 28 novembre1340. (Bibl. Nat. Coll. Clairambault, vol. 89, p. 6997, No 37 ; guerresde Flandre et de Hainaut - Quittance de gages. - Sceau rond de 22 mill.- Ecu à la fasce accompagnée de six coquilles, trois en chef et troisen pointe) et le 16 fév. 1341 (n. s.), Saint-Germain-en-Laye (Bibl.Nat. Coll. Clairambault, vol. 89, p.7013, N° 80).

(17) Vers 1312, Philippe-le-Bel avait fait acheter des chevaux enAllemagne, en Danemark et en Hollande, comme le montre le texte suivant« L'an de grâce mil cccxxxi, le lundi avant l'Ascension, ducommandement sire Martin des Essars, furent examinez les tesmoigns quis'ensuient, sur les domages que feu Nicole Le Loquetier ot en un veageque il fist en Alemaigne, en Danemache et en Frise, pour acheterpalefroiz du commandement le Roy Philippe le Bel, que Dex absoille, etpour luy, ouquel veage le dit Nicole fut pris, desrobé et mal traité etpour ceste cause grandement endommagé, si comme ses héritiers dient ».Dans cette enquête, l'un des témoins fait la déposition suivante : «Lambert Le Flamenc, en l'eage de environ xxxv ans, tesmoign juré etdiligemment examiné, dit par son serement que environ xix ans, si commeil li semble, que il demouroit en l'ostel Nicole Le Loquetier, et encel an, entre Pasques et la Sainct Jehan, le dit Nicole qui estoitaccoustumé d'acheter palefroiz d'Alemaigne pour le Roy, ala enAlemaigne pour acheter palefroiz pour le Roy, si comme il disoit, etassez tôt emprès qu'il s'en fut alé, le dit Lambert oy dire que ilestoit pris et ala en Alemaigne à Utret et à Truhat, et là, trouvanouvelles que les larrons qui l'avoient pris et robé estoient justiciezen la terre du conte de Guelles et oy dire plusieurs fois au ditNicole, qu'il avait esté endomagé pour cause de la dite prise de lasomme de v° 1. Requis se il scet que il eust onques recompasacion duroy, dit que non, ne plus n'en scet »...,. (Arch. Nat. JJ 79B, registrepapier, f° 58 r° et v°, N° XLVIII).

(18) Il y a probablement erreur dans le détail de cet article du rôle:50 jours à 4 s. 6 d. font 11 l. 5 s. et non 7 l. 5 s., comme le portel'original.

(19) Chevestre = licol.

(20) Nous ignorons la valeur de cette mesure.