Corps

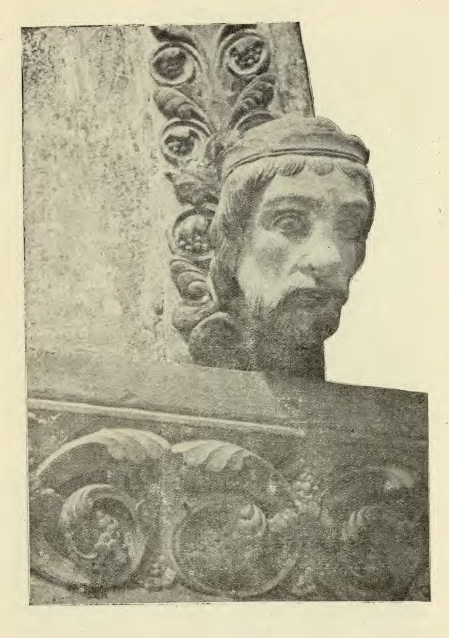

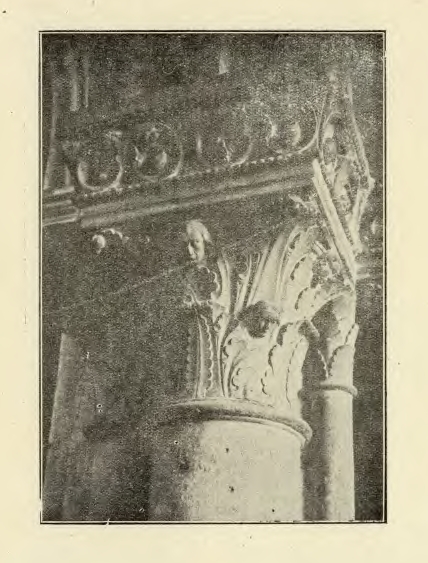

| LAHAYE, Victor(18..-1936) : La Statuaire décorative de la cathédrale de Lisieux.- Lisieux : Imprimerie Emile Morière, 1926.-8 p. : ill. ; 26,5 cm. Saisie dutexte : O. Bogros pour lacollectionélectronique de la MédiathèqueAndré Malraux de Lisieux (09.VI.2016) [Ce texte n'ayantpas fait l'objet d'une seconde lecture contient immanquablement desfautes non corrigées]. Adresse : Médiathèque André Malraux,B.P. 27216,14107 Lisieux cedex -Tél. : 02.31.48.41.00.- Fax : 02.31.48.41.01 Courriel : mediatheque@lintercom.fr, [Olivier Bogros]obogros@lintercom.fr http://www.bmlisieux.com/ Diffusionlibre et gratuite (freeware) Texteétabli sur l'exemplaire de la Médiathèque (Bm Lx : Norm 2176-1 br) . Version PDF LA STATUAIRE DECORATIVE DE LA CATHÉDRALE DE LISIEUX PAR M. V. LAHAYE Président honoraire de la Société Historique de Lisieux ~ * ~ La Cathédrale de Lisieux ne possédait qu'un très petit nombre destatues en pied et aujourd'hui elles ont totalement disparu. Iln'existe plus que quelques têtes sculptées disposées en cul-de-lampe etdisséminées dans la Cathédrale. Il y a bien aussi les modillons quiornent, à l'extérieur, les larmiers des murs de la nef, des croisillonset des trois premières travées du chœur, mais ils ne présentent pas decaractères spécifiques ; ce sont, pour la plupart, des caricatures oudes grotesques. Les quelques statues en pied qui existaient autrefois se trouvaientdans le grand portail. Il y avait « l'ymaige de Saint Pierre » trèsprobablement sur le trumeau de la grande porte. Nous voyons, en effet,dans un compte de la Fabrique de la Cathédrale, du 12 septembre 1560(1), qu'il fut payé « à Estienne, ymagier, pour avoir faict une main àl'ymaige sainct Pierre du portail de l’Eglise... iij s. » On yremarquait aussi les statues des quatre Evangélistes dont les têtesétaient celles de leurs attributs. Nous en avons le témoignage dans unelettre de dom Prosper Tessin, bénédictin de l'abbaye du Bec, à domBernard de Montfaucon, religieux de Saint-Germain-des-Prés, où il estdit : « Je me souviens d'avoir remarqué au portail de l'églisecathédrale de Lisieux les quatre Evangélistes qui ont les têtes desquatre animaux sous la figure desquels on croit que l'Ecriture nous lesdésigne. Saint Jean, par exemple, a une tête d'aigle, etc. » (2). Cette figuration bizarre existait aussi dans un portail de Saint Taurind'Evreux (3). Le bénédictin, normand Louis Le Monnier signale le faiten ces termes : « Au-dessous de plusieurs cintres ornez de beaucoup defigures est un Sauveur beaucoup plus grand que le naturel, assis quidonne la bénédiction d'une main et de la gauche tient une grande croixau haut d'un bâton, son auréole est comme une croix pattée ; ce Sauveurest accompagné de cette disposition :-: des quatre Evangélistes degrandeur humaine, assis, qui tiennent chacun un pupitre et quiregardent le Sauveur, mais ces quatre Evangélistes ont sur des corpshumains des têtes, le premier, d'un homme, le second a la tête d'aigle,le troisième d'un lion et le quatrième d'un bœuf. Il se pourrait bien qu'à Lisieux les quatre Evangélistes fussent demême dans le tympan, car il n'y eut probablement jamais de statues dechaque côté de la grande porte ; l'état de lieux dressé le 26 février1784 laisse supposer en effet qu'il n'y avait que des colonnettes commedans les petits portails adjacents. « Nous avons remarqué, ditl'architecte diocésain de 1784, qu'il manque au grand portail huitcolonnes de pierre avec leurs bases, dont quatre de sept pouces dediamètre sur huit pieds de haut, non compris les chapiteaux » (4). Sur les contreforts de la grande façade, il y a douze niches inoccupéesqui logeaient autrefois des statues sur lesquelles nous n'avons pas derenseignements. A l'intérieur de la Cathédrale, aucune statue en pied ne faisait partieintégrante de l'édifice (5). Mais il y avait vingt-trois têtessculptées dont quatre ont été complètement enlevées, tandis que lesautres sont demeurées presque intactes. De chaque côté de l'arrière de la grande porte, à la retombée despremiers arcs doubleaux, on voit les traces de deux têtes qui ont étéabattues. Ce qui reste de leurs attaches paraît démontrer qu'ellesavaient quelque caractère, mais on n'en peut dire rien de plus. La grande arcade qui met en communication le porche avec la nef et quisupporte la tribune du grand orgue, est ornée d'une archivolte composéede rinceaux feuillages, avec volutes centrées de baies de mûrier. Auxorigines de cette archivolte se trouvent deux têtes couronnées qui fontsaillie complète. Elles sont traitées avec beaucoup d'art et elles sontdignes d'un examen minutieux. Elles sont faites pour être vues d'en bas, sous un angle de 45°. * * * L'une, du côté Nord, représente un homme assez jeune, à la barbenaissante et peu fournie. Le menton est petit, les lèvres sont minces,le nez un peu large à la base, les joues un peu creuses et lespommettes un peu proéminentes ; les yeux sont grands et saillants, lesarcades sourcilières accentuées ; le front, un peu bas, est ombragé parquelques mèches de cheveux ondulés et écourtés. Comme dans la statuaireantique, la prunelle des yeux n'est pas dessinée e c'est une lacunedans l'expression. Cependant, on sent en ce visage un tempéramentlymphatique, des traits amollis ou fatigués par de précoces excès. Lacouronne comporte un bandeau surmonté de quatre fleurons : un en avant,un à droite et un à gauche ; le quatrième n'est pas figuré, car ilserait noyé dans la pierre d'où saillit cette tête. Deux de cesfleurons ont été brisés, mais leurs racines subsistent. Le bandeau n'apas d'ornements. Le cou est entouré par la partie supérieure d'unmanteau qui se ferme latéralement, sur le côté droit. Les deux bords del'ouverture du manteau sont rapprochés et adossés par leur face interneet ils forment ainsi un double bourrelet superficiel. Ils sontmaintenus en cette situation par une cordelette ui, fixée par l'une deses extrémités à l'un des bords du manteau, passe ensuite par un troupratiqué à travers le double bourrelet, et se termine à son autreextrémité par une petite cheville transversale. C'est bien là unedisposition usitée au XII° siècle. Nous en trouvons une semblable aucol de l'aube attribuée à saint Thomas de Cantorbéry, conservée àl'hospice de Lisieux (6). * * * L'autre tête, celle du Sud, est celle d'une femme mieux en formes, audéveloppement achevé. Le visage, en ovale un peu long, est sans rides.Les cheveux sont partagés en deux bandeaux égaux qui, partant du sommetdu front, contournent gracieusement la tête pour se reporter en arrièredes épaules et se perdre dans la pierre qui sert d'attache. Le frontest haut, les joues sont fermes et pleines. Les yeux sont d'un beaumodelé avec des paupières finement arquées ; le nez est long sans êtretrop proéminent ; les lèvres sont minces, le menton est petit. Làaussi, la prunelle des yeux n'est pas figurée, et la beauté du regardou les reflets de l'âme ne sont pas traduits ; la sculpture ne disposepas de toutes les ressources de la peinture. Néanmoins, en contemplantattentivement cette tête, on acquiert l'impression que le modèle étaitune femme de grande taille, élégante et vigoureuse. La couronnecomporte, comme la précédente, un bandeau et quatre fleurons assez bienconservés. Des cabochons et des pierres précieuses figurent sur lebandeau. Le cou est aussi entouré par la partie supérieure d'unmanteau. Mais ici, le manteau se ferme sur la partie antérieure de lagorge, sur la ligne médiane, et il y est maintenu par une riche agrafeen forme de disque et au bord orné de perles juxtaposées. * * * Il est visible que ce ne sont pas des attitudes ni des passions del'âme que l'artiste a voulu représenter en ces têtes. Ce sont desportraits qu'il a voulu faire. Mais de qui peuvent donc être cesportraits ? Assurément, ce sont de grands personnages contemporains de lareconstruction de la Cathédrale. Or, parmi les personnages importantsde l'époque, il y en a deux qui parurent solennellement dans notrebasilique : Henri II Plantagenet et Aliénor d'Aquitaine. Leur mariage yfut célébré le 18 mai 1152. Henri Plantagenet avait 19 ans, et Aliénor d'Aquitaine, 30ans !... Deux ans après, ils devenaient souverains du royaumed'Angleterre. L'évêque de Lisieux, Arnoult, assista à leur sacre dansl'abbaye de Westminster, et il resta en très bons rapports avec euxjusqu'en 1173. C'était un diplomate habile et avisé ; comme tel, ilrendit de grands services à Henri II. Nul doute qu'en récompense iln'obtint de larges subsides pour les constructions qu'il entreprenait,d'autant mieux que Henri et Aliénor étaient naturellement portés àencourager les artistes de leur temps et à faire bénéficier de leurslargesses les évêques et les abbés (7). On sait que ces deuxpersonnages contribuèrent grandement à la reconstruction de lacathédrale de Poitiers, et que, pour perpétuer le souvenir de cettegénérosité, leur image fut placée dans le grand vitrail de laCrucifixion, qui orne encore aujourd'hui le chevet de cette cathédrale. Cette manière d'assurer la pérennité du souvenir par le vitrail a étéfréquemment employée. En nous bornant à des exemples locaux, nousciterons le portrait d'Adhémar Robert qui se trouvait dans un vitrailde l'ancienne chapelle Saint-Aignan, celui de Thomas Bazin, visibledans les vitraux de Caudebec, les portraits en pied du seigneur de laReue et de sa femme dans un vitrail de l'église Saint-Jacques, trèsbien conservé, et qu'on peut voir dans une haute fenêtre du chœur, côténord. Il vient à l'esprit qu'Arnoult, pour témoigner, sa reconnaissanceenvers ses généreux donateurs, pourrait bien avoir mis leur image à uneplace d'honneur, à l'entrée de sa nouvelle Cathédrale. Il se seraitalors servi de la pierre pour les représenter : le vitrail imagé étantà son époque rare et imparfait. C'est ainsi que nous arrivons à penserqu'il y a lieu de voir en ces deux têtes les traits de Henri IIPlantagenet et d'Aliénor d'Aquitaine. * * * Pour appuyer cette interprétation, il faudrait des éléments decomparaison authentiques et bien définis. Il y a les images du vitrailde Poitiers, mais elles sont petites et les visages se réduisent àquelques traits sans caractères particuliers. Il y a aussi les statuestombales de Henri II et d'Aliénor à Fontevrault, mais elles sontpassablement postérieures aux décès des titulaires ; les personnagessont idéalisés selon l'esprit du XIIIe siècle, c'est-à-dire qu'ilsapparaissent fictivement à 33 ans, l'âge du Christ ; ce ne sont pas desportraits véridiques. Il y a encore les pièces de monnaie à l'effigiede Henri II Plantagenet, mais elles sont trop imparfaites, tropgrossières, et le visage, qui est représenté de face est trop vague.Cependant, si notre hypothèse ne peut être contrôlée, cela ne nousempêche pas de la maintenir, car elle est vraisemblable et rien rie lacontredit. Le chapiteau principal qui soutient la grande arcade au voisinage de latête de reine est remarquable par les petites têtes qui émergent desfeuilles de chêne acanthées appliquées sur la corbeille. Ces petitestêtes sont disposées sur deux rangs : trois près du bord supérieur etdeux sur la partie moyenne. Elles sont nues. Le corps qui les supporteest enveloppé dans une tunique dont on ne voit que la partiesupérieure, franchement échancrée et fendue sur le milieu de lapoitrine. On voit même sur l'une de ces tuniques la trace d'un cordondestiné probablement à supporter une médaille ou une croix pectorale. Elles représentent des jeunes personnages au visage imberbe, enfants ouadolescents. Les extrêmes du rang supérieur se ressemblent ; lescheveux sont courts et bouclés sur le devant de la tête, mais longs enarrière. Les deux du rang inférieur sont également semblables entreelles ; les cheveux sont longs et divisés en deux bandeaux rejetés enarrière du cou. La tête du milieu supérieur figure un âge un peu plusavancé que les autres. L'idée de l'artiste aurait-elle été de représenter sur ce chapiteau lesenfants d'Aliénor, dont les naissances se succédèrent rapidement aprèsle mariage des parents ? Ces jeunes personnages, aux environs de 1170,c'est-à-dire à l'époque de la construction de cette partie del'édifice, pouvaient former un ensemble s'accordant avec lesreprésentations du chapiteau. Cette hypothèse est séduisante, mais nousconvenons qu'elle est trop hardie parce que trop faiblement étayée. * * * Immédiatement au-dessus des arcades situées entre le rez-de-chausséedes tours et les collatéraux, du côté de ces collatéraux, on peutremarquer quatre têtes en haut relief disposées en cul-de-lampe à laretombée des premiers arcs ogives des petites voûtes, deux du côté nordet deux du côté sud. Les extrêmes, c'est-à-dire, celle qui est tout àfait au nord dans le bas côté nord, et celle qui est tout à fait au suddans le bas côté sud, ne sont que des grotesques sans autre caractère.Mais il n'en est pas de même des deux autres. Celle qui est adossée au gros pilier de la tour nord représente unévêque coiffé de la mitre du XIIe siècle, aux cornes latérales.Cependant les sommets de la mitre ne sont pas visibles, ils sontrejetés en arrière et ils disparaissent dans la pierre. Deux petitesmèches de cheveux ombragent le milieu du front qui est large et ridéhorizontalement. Les yeux, très ouverts, sont ronds et proéminents ;les arcades sourcilières très accentuées. Le nez est très long, lesnarines dilatées. Les joues sont longues et fermes quoique amaigries.Les lèvres sont minces, l'inférieure est faiblement retroussée. Lementon est rond et court. La barbe est clairsemée, longue et soyeuse ;elle se divise au menton en deux pointes divergentes. Tout l'ensemblerévèle un personnage robuste de 50 à 60 ans, ayant conscience de sadignité et de ses talents, calme d'aspect, mais, au fond, hommed'action et d'habileté, à la fois tenace et persuasif, imposant etséduisant. Ce que l'on sait sur Arnoult concorde avec ces caractères etcontribue à nous faire penser que nous avons ici le portrait du grandconstructeur de notre cathédrale. Mais encore, l'emplacement de cette tête ne serait-il pointsignificatif ? Elle regarde la porte donnant accès dans la Cathédrale,en partant de l'ancien palais épiscopal, bâti aussi par Arnoult. Il enrésulterait qu'Arnoult, en pénétrant dans son église, voyait avecsatisfaction sa propre image au haut de ses regards, et que sessuccesseurs, en effectuant le même trajet, pouvaient se remémorer levénérable bâtisseur. * * * L'autre tête placée au commencement du collatéral sud, symétriquement àcelle que nous venons d'étudier, est d'aspect tout différent. Elle estnue, sans aucun attribut. Les cheveux sont courts et distribués enpetites mèches sur le sommet, tandis que quelques-unes s'avancent surle front qui est bas, mais large. Les yeux sont fendus obliquement enconvergeant vers la racine du nez. La distance entre les yeux et labouche est grande ; il s'ensuit que le nez est long et que les jouessont plates et allongées. Les lèvres sont minces, la bouche et lementon sont petits. Une barbe légère et clairsemée encadre le visage.Le cou se perd dans la partie supérieure d'une tunique dont on ne voitque les plis cervicaux. Cette tête reflète l'intelligence, ladistinction, le sens artistique ; en la contemplant on se figureaisément qu'elle représente un artiste du moyen-âge. Serait-ce làl'architecte du monument, le maître de l'Œuvre ?... Ne voit-on pas surle tombeau des cardinaux d'Amboise, dans la cathédrale de Rouen, leportrait de l'auteur, sculpté à l'un des angles, en guise de signature ? A l'autre extrémité des collatéraux de la nef, mais seulement dans lescoins extrêmes, à la retombée des arcs ogives, sont encore deux têtesdisposées en cul-de-lampe. Celle du nord est un grotesque animé d'ungros rire. Celle du sud est amaigrie ; le front est cependant biendéveloppé, mais la partie inférieure du visage se termine en pointe,joues creuses, bouche étroite, menton aminci ; barbe effilée. Serait-cela représentation d'un maître maçon ? Dans le collatéral sud, le chapiteau qui reçoit la branche sud dudoubleau situé entre la quatrième et la cinquième travée, contient unepetite tête assez bien traitée, mais dans laquelle nous ne pouvonsdistinguer aucun caractère spécifique. Dans la dernière travée du triforium de la nef, du côté sud, lechapiteau ennuyé contre le pilier de la tour centrale contient aussiune petite tête, mais elle est grossièrement travaillée et elle neprésente pas d'intérêt. * * * Dans la croisée du transept, sur les piliers qui portent la tourlanterne, on distingue du côté occidental, remplace ment de deux têtesqui soutenaient, mi-hauteur des piliers, les colonnes qui reçoivent laretombée des arcs ogives, au commencement des voûtes des croisillons.Ont-elles été brisées au XVIIe siècle, alors que l'on badigeonnait dechaux les murs de la cathédrale et que l'on traitait de barbare lestyle gothique, pourtant si grand, si beau, si religieux ? Ou bienont-elles été arrachées à la Révolution, quand on a placé au haut de lanef une haute cloison destinée à servir de fond pour l'estrade et lesdécors de la déesse Raison ? Ou encore ont-elles été abattues lorsqueles révolutionnaires ont pillé la cathédrale et saccagé les tombeaux?... Nous ne savons et nous ignorons comment étaient ces têtes. Élevons nos regards jusqu'aux grands ares brisés qui soutiennent latour centrale entre les chapiteaux qui terminent les longuescolonnettes des piliers, mais seulement vers l'Orient, nous rencontronsdeux têtes décoratives placées en cul-de-lampe sous les colonnettesd'angle qui montent jusqu'aux hautes voûtes de la lanterne. Il sembleque ce sont deux têtes de chanoines. Elles représentent des attitudesplutôt que des portraits. L'une, celle qui est du côté nord, est un peupenchée et elle regarde attentivement du côté de l'autel. L'autre,celle du côté sud, est, accompagnée des deux mains du personnage. Lamain gauche est portée en arrière de l'oreille pour en renfoncer lepavillon ; la droite vient appuyer le côté droit du menton. Cette têteparaît écouter avec avidité ce qui se passe dans le sanctuaire. Enfin, portons nos regards encore plus haut, mais à l'extrémité ducroisillon nord. A la retombée des deux branches de l'archivolte quisurmonte la plus haute fenêtre, nous apercevons à l'aide d'unelorgnette, deux têtes ornées de la couronne royale, analogues à cellesque nous avons déjà observées sous le grand orgue. A l'orient, c'estune tête de roi ; à l'occident, une tête de reine. Le roi porte une couronne à huit fleurons, dont la plupart ont étébrisés. Le bandeau, assez étroit, offre le simulacre de quelquespierres précieuses. Les cheveux sont longs, divisés en deux partiespartant du sommet de la tête et retournant derrière les oreilles. Lesarcades sourcilières sont faiblement accentuées. Les yeux sont petits,mais grands ouverts ; le nez est droit et peu proéminent ; les jouessont rebondies. La bouche est petite et les lèvres sont minces. Labarbe est' épaisse sous le nez et sur la mâchoire inférieure. Le cousort de la partie supérieure d'un manteau qui s'ouvre sur le devant dela poitrine. Le regard est droit et fixe, mais terne. C'est, en somme, un homme d'une cinquantaine d'années alourdi parl'embonpoint. La reine est plus jeune et plus élégante. Elle porte une couronne àsimple bandeau, sans pierreries, surmontée de huit fleurons dont lesracines s'allongent en divergeant pour se' souder deux à deux. Lescheveux sont longs et rejetés en arrière des oreilles. Le front estpetit Les yeux sont ronds, grandement ouverts avec des paupièresétroites et relevées. Les joues sont rebondies, le nez a été brisée ;la bouche est étroite, les lèvres sont épaisses et retroussées ; lementon est rond et petit. Le cou est bien dégagé, à sa base on voit lapartie supérieure d'un manteau qui s'ouvre sur le milieu de la gorge.Cette tête est rondelette et bien campé sur les épaules. C'est celled’une femme de petite ou de moyenne taille en voie d'embonpoint. Cettefemme, au regard hautain, affecte un air de gravité et de majesté unpeu forcé ; elle est heureuse et fière de posséder la dignité royale. Ces deux têtes sont d'une époque légèrement postérieure à celle destêtes situées sous le grand orgue. Le modelé est plus souple, lesdétails sont plus finement traités. Et leur époque correspond bien àcelle de l'emplacement qu'elles occupent, c'est-à-dire aux dernièresannées de l'épiscopat d'Arnoult. Mais, que peuvent-elles représenter ? L'évêque Arnoult, habile etentreprenant, était en bons rapports, non seulement avec les souverainsd'Angleterre, mais aussi avec le roi et la reine de France : Louis VIIet Alice de Champagne. Il lui fallait beaucoup de subsides pour sesgrands travaux. Nous ne savons pas bien comment il se les procura.Après avoir reçu, selon toute probabilité, les largesses de Henri Il etd'Aliénor, aurait-il sollicité celles de Louis VII et d'Alice, avec unsuccès qui l'aurait engagé à en perpétuer le souvenir, par l'appositionde l'image.de ses nouveaux bienfaiteurs, au sommet de son œuvre ?...Aurions-nous là les portraits du père et de la mère de Philippe-Auguste? C'est possible ! * * * La cathédrale de Lisieux ne possède rien d’autre en statuairedécorative faisant partie intégrante du monument. Cette statuaire ne sedistingue ni par le nombre, ni par la variété. Cependant, nous avonspensé qu'elle n'était pas sans intérêt et qu'il y avait lieu de lafaire sortir de l'indifférence ou de l'oubli dans lesquels elle étaitlaissée. Notre petite étude contient beaucoup d'hypothèses etd'incertitudes ; nous savons bien qu'elle ne satisfera pas les éruditsqui veulent des précisions appuyées sur des arguments irréfutables. Aceux-là nous demandons d'entreprendre ou de susciter des recherchesplus profondes et plus généralisées sur ces effigies, souventénigmatiques, dispersées dans nos cathédrales, en des endroitssinguliers et inaccessibles : ils savent que ce su jet est presqueinexploré. NOTES : (1) Abel Doynard : Comptes 1559-1560. Archives duCalvados. (2) Lettre du 18 juillet 1729. Revue bénédictine,année 1911, p. 200. (3) Lettre de Fr. Louis Le Monnier à Montfaucon, 24septembre 1729, Bibliothèque Nationale. Ms fr. 17, 709. F° 174. (4) Procès-verbal des Domaines de l'Evêché de Lisieux1784, pièce appartenant à la Bibliothèque de Lisieux. (5) Cependant, la niche qui existe dans la chapelleNotre-Dame, entre deux fenêtres du côté nord, et qui est vide depuis untemps immémorial, devait abriter autrefois une statue de la SainteVierge. (6) Un dessin de cette tête, inexact et incomplet, est reproduit dansl'ouvrage de M. l'abbé Hardy : La Cathédrale Saint-Pierre de Lisieux. (7) Il nous souvient d'avoir vu en 1882, en Vendée, àNieulle-sur-l'Authise, deux crosses de grand modèle, en or massif avecémaux de Limoges, d'un prix inestimable. Elles avaient été exhumées destombeaux des abbés, par le numismate vendéen, Benjamin Fillion, quelquedix ans auparavant. Ces crosses étaient des dons royaux faits parAliénor aux abbés de ces temps-là.

Photos - Boutey | ||||