La présente édition,entièrement conforme à la première (1894),

a été faite en mémoire del'Auteur décédé le 9 octobre1906.

L'été attire chaque année sur les côtes du Calvados, et surtout àTrouville, un grand nombre de baigneurs, de curieux et d'artistes.

La plupart d'entre eux ne se contentent pas d'admirer les splendeurs dela mer et les élégantes villas qui la bordent, de Cabourg à Honfleur ;ils veulent connaître le pays où ils viennent chercher le repos et lasanté, admirer ses sites gracieux, ses verdoyants paysages, étudier sonindustrie, ses moeurs, ses monuments, son histoire.

Aussi les voyons-nous parcourant en voiture les routes qui sillonnentla contrée, ou s'égarant à pied dans les sentiers ombreux, en quête dequelques traces d'un passé qui va chaque jour s'effaçant. Leurs regardssont particulièrement attirés par ces vieilles maisons en

colombagesdont les formes irrégulières et bizarres, dont les minces murailles debois et de terre, dont les toits en tuiles ou en paille forment un sifrappant contraste avec les constructions modernes en pierre et briqueaux formes carrées et solides, à l'intérieur confortable et qui aurontbientôt partout remplacé les habitations originales et traditionnellesdu pays d'Auge. Cette transformation prouve les progrès accomplis parla richesse publique, le développement du bien-être étendu même à laclasse ouvrière, et réjouit l'économiste et le moraliste. Maisl'artiste, l'antiquaire, le simple touriste lui-même, gardent au fonddu coeur quelque regret de ce passé si pittoresque et qui semblaits'adapter si bien à ce cadre de verdure calme, où des boeufs lents etpesants protestent en quelque sorte contre l'activité, je voudraispresque dire la

nérvosité moderne.

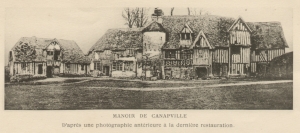

L'un des restes de cette ancienne architecture normande les plusfaciles à visiter est le vieux

Manoir de Canapville, situé sur lebord de la grande route de Pont-l'Évêque à Trouville, à peu prés àégale distance de ces deux villes. Aussi beaucoup de promeneurss'arrêtent-ils en passant, les uns pour jeter un coup d'oeil à cesvieilles murailles branlantes, les autres pour les dessiner, les autresenfin pour les étudier et en reproduire quelques motifs dans les plansde villas modernes qu'ils se proposent d'élever plus tard dans nosélégantes

watering-places.

Ce

Manoir de Canapville date du milieu du XVe siècle. Il en est faitmention dans les termes suivants dans un acte de vente passé en 1448entre Benoît de

Launoy et Guillaume de Berteville. « A tous ceux qui ces lettresverront ou oiront Iehan le Conte vicomte d'Auge salut, savoir faisonsque par devant lehan Mauvoisin clerc tabellion juré et établi en laditevicomté et siège du Pont-lévesque ainsi qu'il nous a témoigné futprésent Benest de Launoy conseiller en cour laye, demeurant à Clermont,lequel vendit et transporta afin d'héritage à Guillaume de Bertevilledemeurant audit lieu de Pont-lévesque, c'est à savoir une franchevavassorerie séante en la paroisse de Canapville avec l'hostel, lacousture dauprès ledit hostel et toutes les autres terres labourables,plantays et pasturages et les preys au-dessous y celui hostel quifurent appartenant à feu Loys Despassans et qui par ledit Benest ontété acquis tant par décret que autrement au deça du Moustier dudit lieude Canapville au costé devers Pont-lévesque au-dessous du queminpassant devant le dit Moustier et l'hostel ..., avec toutes autresdignités, franchises, libertés, rentes, reliefs treisiemes, hommes,hommaiges et autres revenues à icelle vavassorerie et hostelappartenant sans aucune réservation et retenue et fut la vente faitepar le prix de deux cent soixante livres tournois.... Ce fut fait etpassé le huitième jour d'avril l'an de grace 1448 avant Pâques Presents; Guillaume Vipart, écuyer, Estienne du Fossey et maistre GuillaumeGamare, syrurgien, témoings. »

Deux ans plus tard, le 19e jour d'avril 1450, avant Pâques, Guillaumede Berteville vendit et transporta à vénérable et discrète personne,maistre Jehan du Fossey, maistre ès arts et bachelier en laye, tout ettel droit d'acquisiiion comme il en avait acquis de Benest de Launoy,de Clermont, de l'hostel, terre, vavassorerie et domaine assis en laparoisse de Canapville, qui fût et appartint à feu Loys Despassans,dont plus ample desclaration est faite aux lettres de ce faites etbaillées audit maistre Jehan pour annexer se mestier est. Cette venteest faite par le prix et somme de 300 livres tournois.

Un peu plus tard, Jehan du Fossey, par suite de lots et arrangements defamille, céda et abandonna à son frère Estienne, écuyer, lavavassorerie de Canapville, qualifiée aussi de vavassorerie deManneville. Le 26 juin 1484, Estienne du Fossey, âgé de plus desoixante ans, obtint du roi Charles VIII des lettres patentes pour ledispenser de venir en personne prêter en ses mains ou en celles de sonchancelier les foi, hommage et serment de fidélité dont il était tenupour ladite vavassorerie, et il fut autorisé à prêter ledit serment auxmains du bailli de Rouen ou de son lieutenant en la vicomté d'Auge. Lavavassorerie, domaine et manoir de Canapville passèrent successivementà Jean du Fossey, fils d'Estienne ; à Pierre, fils de Jean, et àJacques, fils de Pierre.

Le 20 septembre 1565, Jacques du Fossey déposa entre les mains de JeanAymar, écuyer, sieur de la Roche, commissaire député par monseigneur leduc de Montpensier, pair de France, pour recevoir les foi, hommage etserment de fidélité des seigneurs, gentilshommes et autres tenants dela vicomté d'Auge, son aveu signé et scellé du scel de ses armes pourla noble et franche vavassorerie de Canapville, mais ledit aveu ne futreçu que sous réserve et à charge, par ledit Jacques du Fossey,d'apporter le dénombrement et les preuves de ses prétentions. Or, le 12septembre, aux assises tenues à Pont-l'évesque par le Doulcet,lieutenant du bailly de Rouen en ladite vicomté pour le Roy, et pourmonseigneur le duc de Montpensier, propriétaire de la vicomté d'Auge,lesdites preuves furent apportées tant par titres que par témoins, et,après une longue et minutieuse enquête, l'aveu de Jacques du Fossey futreconnu bon et valable, et toutes ses prétentions furent admises ettenues pour justifiées.

Entre autres choses, il est établi par l'enquête que les du Fossey depère en fils habitaient leur manoir de Canapville, et se faisaiententerrer dans l'église de la paroisse. On cite même cette particularitéque Pierre du Fossey et sa femme Marie Pierre de Montpongnantdécédèrent et furent inhumés le même jour et mis dans la même fosse. Ilest établi aussi qu'ils jouissaient de droits importants dans la forêtde Touques, qu'ils acquittaient de nombreuses charges et impositions,et notamment qu'ils durent payer la redevance d'un dixième de leurrevenu pour la délivrance du roi François Ier ; enfin que lavavassorerie de Canapville avait toujours été appelée noble.

Jacques du Fossey agrandit considérablement le domaine que son pèreavait laissé dépérir. Son fils Daniel lui succéda et continua àarrondir son domaine, notamment par l'achat de l'aînesse de lavavassorerie de la Fosse Monfort qui, depuis lors, n'a cesséd'appartenir aux seigneurs de Canapville ou à leurs cohéritiers.

A Daniel succéda son fils Jean, dont la veuve, Esther du Quesnoy,vendit en 1648 pour le prix de 22.000 livres à François de Bailleul,sieur de Bellengreville, le domaine du Vey, propriété de feu son mari.Je cite ce détail pour montrer l'importance et l'opulence même deschâtelains de Canapville, qui ne dédaignaient pas depuis deux sièclesd'habiter un manoir dont se contente à peine aujourd'hui un gardiend'herbages. Déjà auparavant, le 8 juillet 1635, le capitaine Jehan duFossey avait reçu du roi une commission pour lever et mettre sur piedcent hommes de guerre et les conduire au duc d'Epernon. Dans un acte du17 novembre 1660, Esther du Quesnoy, dame de Canapville, se qualifie deveuve de Jean du Fossey, chevalier, seigneur de Canapville, et ellecontinue à agrandir ce domaine par des acquisitions tant en son nomqu'au nom de son fils Henri.

Mais avec Henri du Fossey s'éteint cette famille, ou du moins labranche des seigneurs de Canapville. Il laisse, en effet, en 1677, pourseuls héritiers ses soeurs : 1° Esther, épouse de Louis le Cloustier,sieur de Bouthemont, et leurs enfants ; 2° Catherine, épouse d'Isaac deVarignon, écuyer, sieur de Grées, et leurs enfants ; 3° Judith, épousede Nicolas de Carel, écuyer, sieur de Cresseveuilles ; 4° Jeanne,lesquelles acceptent, pour le règlement de leurs droits dans lasuccession d'Henri du Fossey, l'arbitrage de Daniel de Bras de Fer,écuyer, sieur de Fontenelle, et du sieur de Prétot, écuyer.

Malgré cette convention, un accord parfait ne semble pas avoir régnédans la famille, et nous voyons les nombreux neveux de Henri du Fosseyse partager et se repartager la succession de leur oncle jusqu'à cequ'enfin le domaine de Canapville soit attribué pour une partie auxsieurs et demoiselle de Mathan, descendants de Catherine du Fossey,dame de Varignon, et, pour l'autre partie, à Nicolas-François deCostart, seigneur de la Chapelle et patron de Mery, descendant deJudith du Fossey, dame de Carel et de Cresseveuilles.

En 1738, au mois de décembre, MM. Gabriel-Auguste de Mathan, chevalier,et Joseph de Mathan, écuyer, tant en leur nom qu'au nom de leur sieur,cédèrent à Nicolas-François de Costart tout ce qui leur était dévolu dudomaine de Canapville. De la sorte, le domaine entier se trouva réunidans la même main et demeura la propriété de M. de Costart, qui enbailla aveu le 5 mars 1749 au duc d'Orléans, et reconnut tenir de sonAltesse Sérénissime une vavassorerie qui relève de plein relief par dixsols, nommée la vavassorerie de Canapville. Depuis lors, ce domaine estpassé successivement par héritages, partages et rachats entrecohéritiers, dans les familles de Tesson, Subtil de Franqueville et LeCourtois du Manoir. Il appartient maintenant à Charles-Gaston LeCourtois du Manoir, treizième descendant d'Estienne du Fossey, frère deJean du Fossey, l'acquéreur primitif de 1450.

Après avoir passé en revue les propriétaires, que dirons-nous del'habitation elle-même?

Un dessin la fera mieux connaître que n'importe quelle description ;essayons cependant d'en dire quelques mots : le corps principal delogis se compose de deux bâtiments élevés à droite et à gauche d'unemasse considérable de maçonnerie en pierre, qui consiste en troischeminées colossales accolées les unes aux autres et en une tourelled'escalier. A gauche de ce noyau central se trouve, au rez-de-chaussée,une cuisine avec ses dépendances et une de ces larges cheminées dansl'intérieur desquelles on s'assoit pour se chauffer. A droite, etlégèrement en contre-bas du sol de la cour, se voit une cave spacieuse.Les murs de la cuisine en colombages s'appuient sur des fondations enpierre, élevées jusqu'à un mètre environ au-dessus du sol. Les murs dela cave, au contraire, sont en pierre jusqu'à la hauteur du premierétage, et présentent à leur partie supérieure cette particularitéqu'ils sont formés d'un carrelage de carreaux blancs et rouges,disposés en damier. La cuisine et la cave sont surmontées chacune d'unegrande chambre dont les murs sont en colombages. Ces deux chambres sontpourvues chacune de sa vaste cheminée, semblable à celle de la cuisineet s'y adossant. Au-dessus de la cave et de la chambre qui la surmonte,on remarque un second étage éclairé par une large lucarne formantfronton. Un grenier règne d'ailleurs sur tout l'édifice, à droite commeà gauche du noyau central de maçonnerie, mais à des hauteurs inégales.

Cette partie de l'édifice me semble la plus ancienne, et doit remonterà la première moitié du XVe siècle. Ce doit être là l'hostel dont ilest parlé dans l'acte de 1448.

A ce logis primitif, du côté de la route (du quemin, comme on écrivaitalors et comme on prononce encore aujourd'hui dans nos villages) setrouvait un pressoir ou du moins un bâtiment qui sert aujourd'hui depressoir. Quel pouvait être l'usage de ce bâtiment à l'origine ? Je nele sais. Ce qui est certain, c'est que l'édifice actuel, malgré sonaspect si pittoresque et si original, est de date plus récente que laconstruction primitive. Avant la restauration que j'ai dû entreprendreil y a quatre ou cinq ans, il était facile, en regardant la charpente,de constater que le bâtiment primitif était beaucoup plus étroit quecelui qui lui avait succédé, et qu'à une époque, que j'essaierai tout àl'heure de préciser, on avait remplacé l'ancienne façade par unenouvelle. On avait reporté celle-ci près de deux mètres en avant dansla cour, en raccordant tant bien que mal l'ancienne charpente avec lanouvelle, ce qui donnait à la toiture une forme étrange et curieuse.Dans la restauration rendue nécessaire par l'état de vétusté de lacharpente, j'ai pu conserver la forme extérieure absolument intacte. Lafaçade est identiquement la même que l'ancienne ; les quelques partiesqu'il a fallu démonter, pour remplacer les tenons et les chevillespourries, ont été replacées telles qu'elles étaient. A peine deux outrois pièces importantes ont-elles été remplacées par des bois neufstaillés et moulés d'après les anciens, avec la plus grande exactitude.J'ai eu la chance de trouver dans la localité même, pour exécuter cetravail, un habile charpentier, M. Léon Moutier, qui a comprisl'intérêt archéologique qui s'attachait à ce vieux reste de l'anciennearchitecture locale. Malheureusement, ce qui a pu être fait pour lafaçade ne pouvait l'être pour la charpente intérieure. Les bois étaienttellement vermoulus et pourris qu'il était impossible de les conserver.On a dû faire une charpente neuve, en ayant soin toutefois dereproduire exactement la forme de l'ancien toit.

A quelle époque ce pressoir a-t-il été construit avec son aspect et sesdimensions actuelles ? J'inclinerais à croire qu'il fut l'oeuvre deJacques du Fossey, ou de son fils Daniel, qui travaillèrent avecpersévérance à reconstituer un domaine que la négligence de Pierre duFossey, faible d'esprit, dit-on, avait laissé dépérir. Cela feraitremonter cet édifice à la seconde moitié du XVIe siècle. Ce qui me leferait croire encore, c'est le soin que mit Jacques du Fossey à fairevaloir et reconnaître le droit qu'il avait de prendre, dans la forêt deTouques, du bois pour l'entretien de son domaine. Cela d'ailleurs nes'accorderait-il pas avec la tradition qui fait remonter à cette époquele grand développement de la culture du pommier à cidre en Normandie.

L'ensemble des bâtiments que nous venons de décrire présente une longuefaçade dont l'aspect a quelque chose de bizarre et d'étrange, surtout àraison des trois corps avancés qui en coupent la ligne droite àintervalles inégaux : la tourelle d'escalier en pierre, le porche encolombages qui donne accès dans la cave, et l'escalier en bois quimonte au grenier du pressoir. En face de ces bâtiments s'étend une courcarrée, défigurée aujourd'hui, malheureusement, par des constructionsmodernes qui lui ont enlevé beaucoup de l'intérêt qu'elle présentaitencore dans mon enfance.

Le long de la route et du côté du jardin, il ne reste presque plus riend'ancien, si ce n'est dix ou douze mètres de cette singulière suite delogettes à volailles et à lapins qui jadis régnait sur tout un côté dela cour, le long du mur qui la séparait du jardin. Ces logettes, hautesde deux pieds environ, sont surmontées d'une sorte d'abri ou hangardont l'épaisseur ne dépasse pas un mètre, et qui est supporté par unecharpente assez prétentieusement travaillée, soutenue elle-même par unevéritable colonnade en bois, formée de piliers s'espaçant à unedistance irrégulière de un à deux mètres. Les quelques mètres quirestent encore de cette singulière construction permettent de se rendrecompte de l'effet que produisait la colonnade entière.

Le côté de la cour opposé à la route a conservé, au contraire, saphysionomie ancienne.

A gauche, se voit encore une vieille grange sans caractère particulier; mais, à droite de la barrière qui donne accès aux herbages, s'élèveun bâtiment qui n'a qu'un rez-de-chaussée et un grenier. Celui-ci estéclairé par une lucarne formée de quatre baies ou fenêtres étroites,dont les parties supérieures sont à jour, mais dont les partiesinférieures sont fermées par une sorte de croisillon en forme d'X quidonne à l'édifice un aspect relativement élégant.

Aussi les gens du pays appellent-ils ce bâtiment la

Vieille Maison.J'ai cependant beaucoup de peine à croire que ce soit la partie la plusancienne du Manoir ; d'abord cela ne pouvait pas constituer une maisond'habitation à cause de son exiguïté : le grenier, malgré sa lucarneprétentieuse, n'a jamais pu être autre chose qu'un grenier fort étroitet sans accès ; enfin l'élégance même de la lucarne me porterait à luiattribuer plutôt une date postérieure.

Quoi qu'il en soit de l'âge exact de la

Vieille Maison, ce qui estcertain, c'est qu'à une époque relativement récente, au XVIIe siècle jecrois, les propriétaires y aménagèrent pour leur usage une petite salleou salon avec une cheminée dont la décoration de bon goût a étéconservée ou plutôt reproduite lors de la dernière restauration.

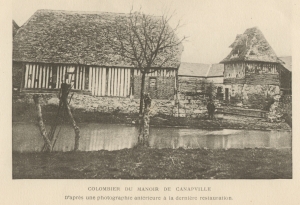

Il ne me reste plus à parler que du colombier qui s'élève au milieu dela cour. Celui-ci est carré, les murs jusqu'à deux mètres et demi dusol sont en pierre, mais la partie supérieure est en colombages. Letoit, élevé et pointu, était naguère encore surmonté de deux élégantsépis en faïence. M. de Franqueville les a enlevés il y a une quinzained'années, et les garde comme un souvenir de ce vieux domaine de sesaïeux dont il m'a abandonné sa part presque en totalité. Ce colombierne doit pas remonter au delà du XVIe siècle.

M. de Caumont s'est occupé, en passant, du

Manoir de Canapville. Ilne lui attribue pas de date précise, que je sache, mais il le citecomme un type curieux des habitations rurales en Normandie aux XVe etXVIe siècles. L'artiste anglais qui en a publié une esquisse dans le n°du 22 mars 1890 de The Illustrated London News le considère égalementcomme un spécimen caractéristique des manoirs franco-normands du XVIesiècle.

C'est en somme à cette date qu'il faut, je crois, rapporter laconstruction de la presque totalité de cette résidence jadisseigneuriale, si l'on en excepte le corps principal de logis groupéautour du noyau central de maçonnerie comprenant la triple cheminée etla tourelle de l'escalier, qui existait déjà en 1448.

Cette notice, beaucoup trop longue pour les curieux qui ne veulent quejeter un coup d'oeil rapide sur le pays à travers lequel ils passent,pour les artistes qui ne veulent que croquer un joli motif d'aquarelleou d'eau-forte, intéressera peut-être quelque bon Normand du paysd'Auge qui, dans ses longs loisirs, au milieu du calme des champs etdes prairies, voudra connaître ce que furent pendant quatre siècles lavie et des habitants et des habitations de son pays.