Corps

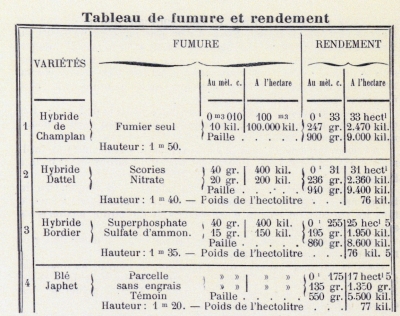

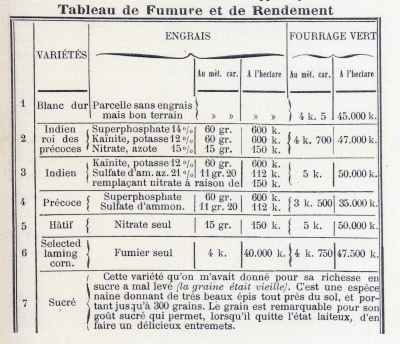

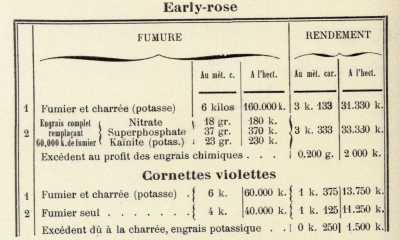

Extraits du Bulletinde la Société d'Horticulture et de Botanique du Centre de la Normandie,n°1 - 1901. Saisie du texte : O. Bogros pour la collectionélectroniquede la Médiathèque André Malraux de Lisieux (31.VIII.2015) [Ce texte n'ayantpas fait l'objet d'une seconde lecture contient immanquablement desfautes non corrigées]. Adresse : Médiathèque intercommunale André Malraux,B.P. 27216,14107 Lisieux cedex -Tél. : 02.31.48.41.00.- Fax : 02.31.48.41.01 Courriel : mediatheque@lintercom, [Olivier Bogros]obogros@lintercom.fr http://www.bmlisieux.com/ Diffusionlibre et gratuite (freeware) Orthographeetgraphie conservées. Texte établi sur les exemplaires de lamédiathèque (Bm Lx: Norm 1101) EXTRAITS du BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ D'HORTICULTURE DU CENTRE DE LA NORMANDIE N°1 - 1901 Observations relatives à la propagation dans les Pommeraies du NECTRIA DITISSIMA Par M. DESCOURS DESACRES Lesanalogies relevées entre le mal du cancer chez l'animal et la maladiedu chancre sur l'arbre, la similitude annoncée entre le parasite ducancer humain et le champignon du chancre de certains arbres, pommiers,etc., permettent de dire que le mode de transmission du chancre du Nectria ditissima intéresse tout à la fois la physiologie végétale et la physiologie animale. Les observations suivantes, qui portent toutes sur le chancre du Malus communis,ont été faites dans une pépinière contenant près de cent mille sujetset pendant une longue période ; elles offrent une garantie particulièrede contrôle. Ces observations confirment les travaux scientifiques déjàpubliés sur le Nectria ditissima et les complètent peut-être sur quelques points. A. — 1. L'apparition du chancre du Nectria ditissima sur un arbre sain est le plus souvent précédée de l'apparition du puceron lanigère, Aphis Lachnus-Erisconia, sur les branches ou sur les racines du sujet. 2. La présence du puceron lanigère, qui est presque toujours suivie, surun sujet, de l'apparition du chancre quand il existe des chancres surles arbres environnants, n'est pas, au contraire, suivie de cetteapparition, s'il n'existe pas de pommiers chancreux dans les environs. 3. L'apparition du chancre, à la suite de l'apparition du puceronlanigère, semble infaillible si le sujet envahi par le puceron estporteur d'une plaie et s'il se trouve dans un quartier contaminé. 4. Tous les chancres examinés par nous sur le Malus communis étaient infectés de Nectria ditissima. 5. Ces observations ont donné lieu à différentes expériences : Unecolonie de pucerons lanigères, provenant d'un arbre chancreux, a étéamenée sur un sujet sain dans un quartier non contaminé ; la colonie,établie au voisinage de plaies intentionnelles, s'est portée, enpartie, sur ces plaies. Les plaies sont devenues chancreuses. Unecolonie provenant d'un arbre sain dans un quartier sain a été amenée encontact avec des plaies intentionnelles sur un sujet sain dans unquartier sain. Les plaies en général ne sont pas devenues chancreuses. Ces expériences ont été renouvelées. Lepuceron lanigère, qui est un agent actif de transmission du chancre surle pommier, semble donc ne pas préparer seulement sa voie au Nectria ditissima, mais bien ensemencer lui-même, par l'apport de mycelium ou de spores de Nectria, les plaies faites par lui ou la plaie accidentelle sur laquelle il s'est établi. B. — Il paraît intéressant de retenir ici, à propos du traitement du chancre, que : Lanicotine, le tannin et l'acide tannique ont été les remèdes le plusefficacement employés par nous. La solution était employée aprèsablation complète de la partie malade ; un pansement maintenait laplaie fraîche à l'abri de tout contact. L'emploi de l'acide tannique adonné des résultats particulièrement intéressants. * * * QUELQUES ENEMIS DU FRAISIER Par A. LOISELLE Dansla première quinzaine du mois de Juin dernier, je remarquai dans monjardin certaines fraises qui paraissaient saupoudrées d'une finepoussière blanche, notamment des fraises rouges sur lesquelles, sansdoute à cause de la couleur, ce phénomène était plus visible ; lesfeuilles des fraisiers atteints se recourbaient par en haut, et la faceinférieure, tout en prenant quelquefois une teinte violacée, étaittapissée d'un lacis blanchâtre, peu apparent, qui examiné au microscopeme parut appartenir à un champignon de la famille des Périsporiacées etdu groupe des Erysiphe, dans lequel rentrent l'oïdium de la vigne etles divers blancs des plantes cultivées, lesquels ne sont, comme mon champignon du fraisier, que des formes conidiennes. M. Prillieux, dans son savant ouvrage sur les maladies des plantes agricoles, ne faisant pas mention du blanc du fraisier, j'en fis un dessin, dont la plancheci-jointe donne la reproduction sous la fig. A, dans. l'intention delui demander son avis, et M. Descours Desacres notre sympathiqueprésident, voulut bien se charger de le lui soumettre. M.Prillieux eut l'obligeance de répondre qu'il serait intéressant de biendéterminer l'oïdium en question, ajoutant que Saccardo en indique unqui aurait, été trouvé sur les feuilles de plusieurs espèces deVerbascum et sur celles du fraisier en Angleterre et en Belgique, maisdont il ne donne pas la diagnose. Il ajoutait que, comme jel'avais pensé, la fleur de soufre me débarrasserait très certainementde cette maladie, mais qu'auparavant il faudrait tâcher d'obtenir laforme parfaite de ce champignon. Sur sa demande, j'envoyai aucommencement de juillet quelques échantillons à la station depathologie végétale où, en son absence, M. le docteur Delacroix lesexamina et me répondit qu'il s'agissait peut-être de Spbœrothecapannosa (le même qui produit le blanc du rosier), mais qu'on ne pourrait le savoir que si les périthèces se développaient. Neles ayant pas encore trouvés, je ne puis être fixé à cet égard, mais aupoint de vue pratique, le seul qui intéresse nos horticulteurs,l'important à retenir est l'emploi de la fleur de soufre pour combattrecet oïdium dont le développement a sans doute été occasionné cetteannée par la persistance de la chaleur et de la sécheresse. Quelquesjours après, vers le 15 Juillet, je faisais une nouvelle remarque :d'autres fraisiers, surtout ceux à feuilles minces, d'abord, et ensuitepresque tous, étaient criblés de petits trous, tantôt plus ou moinsarrondis ou irréguliers, le plus souvent affectant des formes serapprochant vaguement de carrés, de rectangles ou de triangles, suivantqu'ils étaient limités par deux nervures latérales ou par la nervuremédiane et une nervure latérale (voir plancheci-jointe fig. B) ; allongées sous les feuilles se voyaient de petiteslarves, généralement d'un vert tendre, de la couleur des feuilles,quelquefois jaunâtres, à tête rousse, revêtues sur tout le corpsde houppes de poils très fins et grisâtres, ressemblant à depetites chenilles de papillon, mais qu'à leur tête arrondie, dépourvuedu sillon médian qu'on voit sur celle des chenilles, et marquée dechaque côté d'une tache noire où se trouvent les yeux, et à leurs vingtpattes, je reconnus être de fausses chenilles, c'est-à-dire des larves d'hyménoptères de la famille des tenthrédines ou mouches à scie. Lesdivers ouvrages que je consultai n'indiquant pas de tenthrédines vivantaux dépens du fraisier, je résolus de les élever, et j'eus lasatisfaction de les voir vers la fin de juillet se transformer enchrysalides dans un petit cocon jaunâtre, d'une consistance légère,qu'elles attachèrent aux feuilles, et enfin le 10 août suivant, medonner l'insecte parfait que je reconnus être la tenthrède difforme (Cladius difformis Panz.), que les auteurs n'accusent en général de manger que le rosier. Tenantà ne publier que des renseignements absolument exacts et pour dissipermes derniers doutes sur l'identité de l'espèce, à cause de ladifférence de plante nourricière, j'envoyai mes insectes à unspécialiste très compétent, M. André, notaire honoraire à Gray, quivoulut bien en confirmant ma détermination, m'apprendre que le Cladiusdifformis avait déjà été signalé sur le fraisier, notamment par Steindans les Entomolog. Nachrichten en 1886. Ce n'est donc pas àproprement parler un fait nouveau pour la science, mais j'ai cru devoirattirer l'attention des jardiniers sur un insecte d'autant plusnuisible qu'il peut passer du fraisier au rosier et vice versa, et quedans les nombreux élevages que j'en ai faits, je n'ai jamais obtenuaucun parasite qui vienne en restreindre la prolifération. Ilest à remarquer que sur le rosier dont, sans doute, les nervuresoffrent moins de résistance aux mandibules de la larve, les partiesrongées par celle-ci sont moins nettement limitées et forment plutôtdes trous irrégulièrement arrondis ou de simples échancrures ; ilarrive même que la larve ronge tout le limbe en ne laissant que lanervure principale. L'insecte parfait est une petite mouche àquatre ailes de 6 à 7 millimètres environ de longueur, entièrementnoire à l'exception des pattes en partie blanchâtres, et dont le nom nesignifie pas qu'elle soit plus difforme qu'une autre, cette expressiondevant être comprise en ce sens que le mâle diffère de la femelle parcequ'il a les antennes pectinées, c'est-à-dire dentelées en forme depeigne, tandis qu'elle les a filiformes. Certains auteurs disentqu'il y a deux générations par an : l'une, provenant de la ponte dumois de mai, se métamorphoserait en août, l'autre, provenant de laponte de la génération éclose en août et dont les fausses chenillesrongeraient les feuilles en septembre et octobre, passerait l'hiver àl'état de chrysalide et éclorait au printemps. C'est làcertainement une erreur et les larves mettent beaucoup moins de temps àse développer ; j'en ai trouvé constamment, pendant les mois dejuillet, août et septembre à tous les degrés de croissance, etindépendamment des premiers insectes que j'ai obtenus, comme je le displus haut, le 10 août, mes élevages subséquents m'ont donné denouvelles tenthrédines presque journellement, depuis la fin d'aoûtjusqu'au 18 septembre, alors que le 20 de ce dernier mois, de toutesjeunes larves se voyaient encore sous les fraisiers. Il y a donc pendant tout le cours de la belle saison, une série ininterrompue de générations. Enfin,vers le milieu de septembre, je trouvais d'autres larves égalementverdâtres avec les côtés et le dessous du corps plus pâles, différantdes premières en ce que le corps est dépourvu de poils mais recouvertde petites protubérances blanches, la partie supérieure de la tête estmarquée d'une tache longitudinale brune, qui s'élargit quelquefois aupoint d'envahir presque toute la tête ; ces larves ont 22 pattes et me paraissent appartenir à la, tenthrède zonée (Allantus zona Klug.),jolie mouche d'environ 'environ 8 millimètres de long, noire, avecquelques anneaux de l'abdomen jaunes ou bordés de jaune, également unravageur du rosier ; toutefois ne l'ayant pas encore obtenue, je nepuis rien affirmer. Les larves se tiennent indifféremment sur ousous les feuilles ; quand elles mangent elles s'appliquent sur le bordqu'elles sont en train de ronger, et les trous qu'elles font dans lesfeuilles n'ont pas la régularité que j'ai indiquée plus haut. Au reposelles se roulent en spirale comme beaucoup de leurs congénères, ce quene font pas les larves de Cladius citées plus haut. Maintenant,dira-t-on, le remède ? car, en définitive, c'est là ce que le jardiniera surtout besoin de savoir. J'avoue que je n'en vois pas d'autre qued'enlever les feuilles aussitôt qu'on s'aperçoit qu'elles sontattaquées, et de les brûler avec les larves qui s'y trouvent. * * * Note sur un hyménoptère parasite du rosier M. Bernard, jardinier chez M. le Comte de Colbert-Laplace, me fitremettre vers la fin du mois d'Octobre dernier, des fruits d'une espècede rosier cultivé, paraissant d'une grosseur au-dessus de la normale etprésentant la forme d'un sphéroïde légèrement aplati ; le plus grosmesurait 28 millimètres de diamètre. Presque tous les carpelles (vulgairement pépins) donnaient asile à une larve blanche de 2 millimètres 1/2 de longueur, Megastigmus dorsalis Boh., hyménoptère de la famille des Torymides, qui a été signalé comme vivant dans les fruits du rosier, sans le déformer. Peut-être,toutefois, ne serait-il pas déraisonnable de penser que la précense deces larves, qui sont nombreuses et malgré tout tiennent de la place, apu contribuer à donner à ces fruits une grosseur inaccoutumée. M. Bernard à dans tous les cas bien fait d'appeler l'attention sur un phénomène qui est intéressant. A. LOISELLE. * * * CULTURE EXPÉRIMENTALE Réunion du Dimanche 1er Octobre 1901 Compte-rendu des résultats obtenus en 1901, au Champ d'expériences de l'école de Beuvillers dans les cultures de blés, de maïs, de pommes de terre avec des semences fournies par la Société et des engrais divers. Par D. DESPLANQUES, Instituteur MESSIEURS, Votrehonorable et très distingué Président, M. Descours-Desacres, m'ayantexprimé ses regrets de n'avoir pu venir en temps opportun visiter mescultures, ce que j'ai aussi regretté, je viens aujourd'hui, sur sademande, vous rendre compte des résultats obtenus. Ces résultatssont d'autant plus intéressants que je serai le seul dans notre régionà vous les donner, nos cultivateurs n'ayant pas répondu à l'appel de laSociété d'Horticulture et n'ayant, soit par indifférence, — en toutcas, ce n'est pas par esprit de progrès — tenté d'expérimenter lessemences qu'elle avait mises à leur disposition par la voie desjournaux. Cependant les expériences faites sur des étendues deterrain d'une certaine grandeur eussent été beaucoup plus concluantesque celles faites sur les espaces restreints dont je dispose. Etd'ailleurs elles auraient pu être très profitables aux agriculteurs quiles auraient tentées, en leur montrant les variétés de blé quiconviennent le mieux à la nature de leur terrain et aux engrais dontils disposent ; ces essais auraient peut-être été pour eux une sourcede réels bénéfices qui ne sont pas à négliger aujourd'hui que laculture du blé est si peu rémunératrice, excepté cependant pour ceuxqui savent par une culture intensive, remplacer le bas prix par une surabondance de récolte. Ainsi,en lisant dans les journaux de la semaine dernière le tableau desrécoltes de l'année, dressé par le Ministère de l'Agriculture, noustrouvons : FROMENT. - Surfaces ensemencées6,889,527 hectares qui ont produit 82,744,422 quintaux, soit 107,203036 hectolitres : ce qui donne une moyenne de 15 hect. 5 à l'hectare,pesant 77 kilos l'hectolitre. Voilà où nous en sommes encore enFrance quand d'autres pays produisent en moyenne 30 hectolitres àl'hectare, du poids de 78 à 80 kilos. On voit même en Amérique descultivateurs atteindre une production de 40 hectolitres. Il fautconvenir que notre routine française est loin de ce but. Est-ce à direque nous ne puissions, en France, obtenir de meilleurs résultats. Je nele crois pas. D'ailleurs, Messieurs, les expériences que j'ai faites aucours de cette année en sont la preuve : elles vont vous étonner, commeelles m'ont étonné moi-même, au point de vérifier plusieurs fois lesdonnées pour bien m'assurer que je ne faisais pas erreur. Disposantd'un are de terrain et de quatre variétés de blé, j'ai fait quatreparcelles de chacune 25 mètres carrés qui ont reçu chacune une variétéde semence. Les semailles ont eu lieu le 14 Novembre ; c'étaitun peu tard, mais étant en terre saine, légèrement calcaire,l'inconvénient n'était pas grand. Il est bon de dire en passantque le labour et la préparation du terrain ont été faits par les élèves; il en est d'ailleurs de même de tous les travaux du champd'expériences et du jardin auxquels ils sont toujours associés. L'ensemencement s'est fait sur plantes sarclées : pommes de terre, rutabayas, betteraves, carottes. Dansla première parcelle qui a reçu comme engrais un quart de mètre cube debon fumier, ce qui constitue une très forte fumure de 100 mètres cubesà l'hectare, j'ai semé 1/2 kilogramme de blé « Hybride Champlan » ; soit 200 kilos à l'hectare. La deuxième parcelle avec 1 kilo de scories contenant 18 à 20 pour cent d'acide phosphorique a reçu 1/2 kilo « d'Hybride Dattel ». La troisième parcelle, avec 1 kilo de superphosphate, 13 à 15 % d'acide phosphorique a reçu 1/2 kilo « d'Hybride Bordier » Enfin la quatrième parcelle, témoin sans engrais, a reçu 1/2 kilo de blé « Japhet ». Pendantl'hiver et jusqu'au mois d'avril, les parcelles 2, 3 et 4 paraissaientchétives tandis que le n° 1 avec fumier donnait une végétationvigoureuse. Il était évident que cette parcelle possédait un élément nutritif qui manquait aux autres et cet élément était l'azote. J'y remédiai en donnant en couverture au printemps, à la parcelle n° 2, 500 grammes, soit 200 kilos à l'hectare, de nitrate de soude, dosant 15 à 16 % d'azote ; et à la parcelle n° 3, 375 grammes, soit 150 kilos à l'hectare, de sulfate d'ammoniaque,dosant 20 à 22 % d'azote. Sous l'influence de quelques ondées, quisuivirent l'épandage, l'azote fut vite rendu assimilable, et quinzejours après l'opération, je vis reverdir la partie foliacée du blé surces deux parcelles et la végétation prit un tel essor que bientôt iln'y eut plus de différence avec la parcelle n° 1. La parcelle n° 4 resta toujours sans engrais avec une végétation chétive. Récolte J'aiapporté ici, Messieurs, afin que vous puissiez mieux vous rendre comptedes résultats, des échantillons en grain et en paille de chaqueparcelle : c'est le revenu d'un mètre carré de chacune. Commeon le voit d'après ce tableau, c'est la parcelle n°1 engraissée enfumier qui a donné le plus de grain et un chiffre relati vement élevé :33 hectolitres à l'hectare ; c'est un beau résultat, mais la fumureétait forcée. Elle a donné moins de paille que le n° 2 quoique la tigefût plus haute et plus grosse ; — sur abondance d'azote ammoniacale du fumier —mais il y a eu moins de tallage : on ne comptait que 375 à 400 tigespar mètre carré, tandis que dans les parcelles n° 2 et 3 on en comptaitde 425 à 450 ; résultat du tallage occasionné par la présence del'acide phosporique qui faisait défaut dans le n° 1. C'est aussidans le n° 1 que le grain est le moins dense : cela tient à la maigreurdes grains que nous ne saurions non plus atttribuer qu'à l'absenced'acide phosphorique. Si la parcelle n° 2 a été notablementsupérieure en grain et en paille n° 3, cela tient évidemment à la doseplus élevée d'acide phosphorique contenue dans les scories et aussidans l'azote du nitrate de soudequi, très soluble, se laisse facilement entraîner, jusqu'au sous-sol,dans les années humides, tandis qu'il est d'une remarquable efficacitédans les années de sécheresse comme celles que nous venons detraverser, surtout sur les céréales qui ont les racines superficielles,parce que les principes azotés restent à la surface du sol. Lesulfate d'ammoniaque a bien la propriété de remonter continuellement àla surface ; mais il a aussi besoin d'humidité continuelle pour assurersa solubilité. La parcelle n° 4 a donné un produit tout à faitinférieur aux autres parcelles, cela se conçoit et démontre lanécessité des engrais. La récolte a toujours été chétive ; il n'y a euaucun taillage ; on ne comptait guère que 300 tiges par mètre carré.Cependant le grain a ceci de particulier qu'il est plus dense que lesautres. Cela ne peut évidemment tenir qu'à la variété du blé, puisqu'iln'avait pas reçu d'engrais. Le blé Japhet n'est donc pas à négliger. Maïs Passons maintenant au maïs. Disposantencore d'environ 25 mètres carrés de terrain neuf, d'assez médiocrequalité, que j'ai fait défricher par les élèves, je l'ai disposé en 7parcelles de 3m50 chacune qui, à la mi-mai, ont été labourées etensemencées comme il suit et ont donné les résultats consignés autableau qui suit. Les semailles ont été faites à raison de 30pieds par mètre carré, au point de vue de la récolte en vert, car il nefaut guère compter récolter le maïs en grain dans notre région.Cependant j'ai réservé 6 pieds dans chaque parcelle, que l'on peut voirexposés ici, la plupart ont à peu près atteint le degré de maturité ;les variétés précoces sont même tout à fait mûres ; mais il est bon deremarquer que les chaleurs de la fin de l'été et la sécheresse ontfortement contribué à ce degré d'avancement et que par temps humide etgelées précoces le résultat n'aurait pas été le même, car le maïs nesupporte pas le froid. Ce tableau nous montreque sous le rapport de la production en fourrage vert, c'est surtoutl'azote qu'il faut donner au maïs. L'acide phosphorique ne paraît pasjouer un grand rôle dans la culture de cette céréale, puisque lesparcelles numéros 2 et 4 qui en ont reçu sont celles qui ont le moinsproduit. Il n'en serait peut-être pas de même si on cultivait le maïsau point de la récolte en grain. Ce qui semble le prouver, c'est qu'enexaminant les épis, ceux des parcelles qui ont reçu du superphosphateparaissent mieux fournis que les épis des autres parcelles. Pommes de terre Voici maintenant deux variétés de pommes de terre cultivées avec divers engrais : l'Early-rose à grand rendement et la Cornette violette(pomme de terre à ragoût) à rendement moyen. La première cultivée surdeux planches de 7 m. car. 50 cnacune et la deuxième sur deux planchesde chacune 4 mètres carrés. Les tableaux suivants établissent laproportion du rendement d'après la fumure. Lin Ci-joint encore le produit d'un mètre carré de lin, semé pour faire connaître cette culture aux élèves : Poids à l'état vert, 0 k. 9 au mètre carré ; à l'hectare 9,000 k. Conclusion Queconclure de ces divers essais, sinon qu'ils marquent partoutl'efficacité des engrais chimiques Il ne peut être douteux aujourd'huipour personne que les engrais minéraux sont appelés à rendre les plusgrands services aussi bien dans la culture maraîchère que dans laculture des céréales. Nous ne voulons pas dire par là qu'ilfaille en exclure le fumier qui pendant longtemps a été le seul engraisemployé ; mais, nous ne devons plus le considérer comme une panacée,parce qu'il ne peut, tout en restant la base essentielle del'agriculture, satisfaire qu'in-complètement aux lois d'épuisement etde restitution. Ayant toujours à peu près la même composition,alors que les plantes ont des exigences différentes, le fumier ne donneau sol qu'une partie des substances utiles absorbées par certainsvégétaux. Les éléments indispensables à la nourriture et au développement normal des plantes sont : l'azote, le phosphore, la potasse et la chaux. Si le fumier de ferme contient toujours — dumoins chez le cultivateur qui sait lui donner les soins qu'il réclame,car nous ne craignons pas de le dire : la majorité des exploitants nesait pas faire le fumier — de l'azote ammoniacal en assezgrande quantité, il n'en est pas de même des autres éléments qui y sontsouvent en proportion insuffisante. Et si un de ces éléments faitdéfaut à une plante, sa végétation s'arrête quand elle a épuisé laquantité assimilable contenue dans le sol de cet élément. Chaquevégétal, d'ailleurs, absorbant les principes qui sont à sa convenance,il faut restituer au sol ce qui lui a été enlevé pour le maintenir dansun état permanent de fertilité. Or on ne peut arriver à ce résultat quepar un complément d'engrais chimiques qui sont un véritable apport derichesse en éléments utilisables et assimilables. L'emploi de cesengrais s'impose donc, comme fumure complémentaire, à tous lescultivateurs soucieux de leurs intérêts. Aujourd'hui que la scienceagricole a fait tant de progrès et que de savants agronomes ont, par denombreuses expériences, démontré l'importance et l'économie des engraisminéraux, ce serait faire acte de la plus grossière routine ou de laplus coupable ignorance que de ne pas les mettre à profit. L'Instituteur de Beuvillers, DESPLANQUES. |