Corps

| CLÉRY, A. : L’Hélicoplane Paul Cornu (1909), [précédé de] L’Hélicoptère Paul Cornu (1908) Saisiedu texte : S.Pestel pour la collectionélectronique de la MédiathèqueAndréMalraux de Lisieux (20.III.2007) Texte relu par : A. Guézou Adresse : Médiathèque André Malraux,B.P. 27216,14107 Lisieux cedex -Tél. : 02.31.48.41.00.- Fax : 02.31.48.41.01 Courriel : mediatheque@ville-lisieux.fr, [Olivier Bogros]obogros@ville-lisieux.fr http://www.bmlisieux.com/ Diffusionlibre et gratuite (freeware) Orthographe etgraphieconservées. Texte établi sur l'exemplaire de laMédiathèque (Bm Lx : Norm 31 bis GF) du numéro d'avril 1908 de LaRevue lexovienne illustrée, et de février 1909de LaRevue illustrée du Calvadospubliées à Lisieuxpar l'Imprimerie Morière. L’Hélicoptère Paul Cornu Depuis longtemps, leshabiles mécaniciens, qui comptent parmi les représentants les plusdistingués de l’aéronautique, poursuivaient leurs recherches deperfectionnement et d’application pratique de l’intéressante découvertede M. Paul Cornu. Le jeudi 4 octobre 1906 eurentlieu, en présence d’une centaine d’invités, les premiers essaisconcluants de l’appareil installé à l’ancienne usine Gillotin. Le Lexovien du 6octobre donnait de cet appareil une photographie que nous reproduisonset qui permettra de se rendre compte, par la comparaison avecl’hélicoptère de 1908, des perfectionnements réalisés par l’habileté etla volonté du jeune inventeur. L’appareil de 1906 secomposait, comme on le peut voir, d’un moteur à pétrole de 2 chevaux.Un cylindre actionnait par une courroie unique deux hélices de 2 m. 25de diamètre tournant en sens inverse. Le châssis était formé d’un tubed’acier de 30 millimètres de diamètre et de 5/10 de millimètred’épaisseur, armé par des cordes à piano. Les hélices et les plansinclinables disposés sous ces dernières pour recevoir l’air refoulé parelles et assurer l’avancement de l’appareil, sont de toile tendue surdes armatures en tubes d’acier de 2/10e et soudés à l’étain. Latransmission, brevetée, était obtenue par courroie plate d’un seul boutet c’est à cette disposition que les inventeurs attribuaient le bonrendement de leur appareil. Le poids de ce dernier en ordre de marcheétait de 13 kilog. 750. La sustentation étaitobtenue quand les hélices atteignaient 30 tours à la minute ; à cemoment le moteur développait 1 cheval ½. L’avancement horizontal étaitobtenu par les deux plans en toile placés sous les hélices ; le courantd’air refoulé par les hélices agissant sur ces plans, on obtenait enmoyenne une poussée de 2 kilog. suffisante pour le déplacement del’appareil à 20 kilomètres à l’heure. Lesexpériences faites ont été des plus concluantes. L’appareil s’est élevéverticalement, de ses propres forces, à une hauteur de trois mètres.Les plans ayant été inclinés, l’appareil a franchi horizontalement,sans arrêt et sans heurt un cercle de 25 mètres environ. Lasolidité du principe était victorieusement établie. Depuisces essais, M. Paul Cornu s’est préoccupé d’agrandir les dimensions del’appareil de façon à permettre l’enlèvement d’un poids équivalant où àpeu près à son propre poids. Il a modifié certaines parties, sansaltérer le principe même, a multiplié les essais pendant plus d’uneannée avec une rare ténacité et a opéré plusieurs ascensions dont laréussite l’a décidé à convier toutes les personnes qui s’intéressent àses travaux et le soutiennent de leur concours à venir se rendre comptedes résultats obtenus. Les nouvelles expériences del’hélicoptère transformé, que représente notre gravure, ont eu lieu lejeudi 26 mars à l’usine de Goulafre, propriété de M. Duchesne-Fournet,au Breuil, en présence de plus de deux cents personnes. L’appareil,complètement modifié, repose sur deux paires de roues : il se composed’un bâti d’une longueur de 6 mètres en tubes armés de câbles. Aucentre se trouve le siège de l’aviateur et le moteur (Antoinette). Cedernier, par une transmission spéciale (courroie plate), actionne deuxhélices de six mètres de diamètre, fixées aux deux extrémités du bâti.Ce sont elles qui assurent la sustentation de l’appareil qui mesure 12mètres de longueur. Les organes de propulsion et dedirection se composent de deux plans montés aux extrémités avant etarrière de l’appareil, immédiatement au dessous des hélices. Au moyend’un levier, l’aviateur règle l’inclinaison de ces plans, la vitesse etle sens de la marche en avant ou en arrière ; un deuxième leviercommande le déplacement latéral de ces mêmes plans qui font alorsl’office de gouvernail, et permet de virer à droite ou à gauche. Lepoids de l’appareil, l’aviateur compris, est de 260 kilos. Lasustentation de l’ensemble est obtenue par la rotation des deux hélicesà 90 tours par minute ; la propulsion s’obtient par réaction de l’airrefoulé par les hélices sur les plans. Au cours desexpériences, M. Paul Cornu a donné des explications sur de trèsnombreux essais faits antérieurement et les ascensions de 1 mètre et 1mètre 50 qui ont eu lieu. Les organes de l’appareil auxquels leconstructeur avait donné une légèreté qu’il jugeait nécessaire, sesont, pendant ces essais multipliés, fatigués au point de ne pouvoirrésister sans accidents à de nouveaux efforts. L’appareils’est élevé de trente centimètres et la propulsion se serait opéréetrès régulièrement si le vent assez fort qui soufflait n’eut pascontrarié la marche de l’appareil. Il est utile defaire ressortir l’importance des résultats acquis au point de vue del’aviation : La surface portante de l’appareil étantde 6 mètres carrés, son poids, aviateur compris, de 260 kilos et laforce dépensée de 12 chevaux, le poids soulevé par force de cheval estde 20 kilos et le poids soutenu par mètre carré de surface portante 45kilos. Ces deux chiffres sont supérieurs à ceux obtenus jusqu’à ce jouret permettent d’espérer que l’on arrivera à réduire dans desproportions considérables le volume des hélicoptères - qui seront lesvéhicules pratiques de l’avenir. Dès maintenant, lestrès sympathiques ingénieurs sont décidés à construire un appareil demême principe modifié suivant l’expérience, plus petit, plus simpleencore et plus résistant, dont la construction exigera environ 4 mois. Noussouhaitons à MM. Cornu et fils le succès le plus complet qui doitrécompenser légitimement la haute intelligence, les patients efforts etl’habileté pratique d’un inventeur dont le nom mérite d’être inscritparmi les glorieux promoteurs de l’aviation.

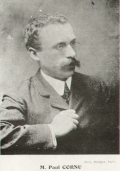

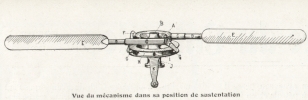

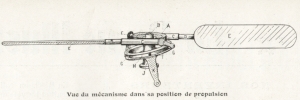

~ * ~ Nos inventeurs L’Hélicoplane Paul Cornu par A. Cléry M. Paul Cornu, dont leslecteurs de la Revue connaissent les intéressants travaux dans larecherche des meilleurs moyens d’aviation, poursuit avec une inlassablepersévérance ses études et ses expériences. Il vientde construire un appareil dans lequel sont combinés les systèmes del’aéroplane et de l’hélicoptère, appareil présentant sur l’aéroplanesimple l’avantage de pouvoir s’élever du sol verticalement sansappareils ni roues de lancement. Nous sommes heureuxde pouvoir reproduire les clichés démonstratifs du nouvel appareil del’inventeur qui a été exposé au Salon de l’Aéronautique en décembredernier, et aussi la biographie que consacre à notre compatriote M. A.Cléry, dans le n° 9 de 1908, de la revue technique de la locomotionaérienne : l’Aérophile. ~*~ PAULCORNU Né à Glos-la-Ferrière (Orne), le 15 juin 1881,Paul Cornu est l’aîné d’une famille de travailleurs intelligents, quine comptait pas moins de 15 enfants. Le grand-père et le père de notreaviateur étaient de ces esprits ingénieux et originaux, plus fréquentsen France qu’ailleurs, qui suppléent aux études spéciales, parl’intuition et par la vivacité de leur imagination mécanique. Son père,notamment, a construit plusieurs couveuses électriques et établi dès1884, un projet de dirigeable qui présente plusieurs analogies aveccertains dispositifs du Zeppelin. Héritier de cesaptitudes, Paul Cornu se trouva tout naturellement encouragépar sa famille lorsque se dessina sa vocation de mécanicien-praticien. Etabliconstructeur et représentant de cycles et autos à Lisieux, où il estbien connu et estimé des nombreux chauffeurs parisiens qui roulent versla côte normande, le démon de l’invention ne tarda pas à le tenter àson tour. Son bagage, déjà considérable, est des plus intéressants. En1899, en collaboration avec son père, il construit et brevète unrotatif à pétrole et en 1902, un tricycle à vapeur avec systèmed’alimentation automatique. En 1901, il avait exposé seul, au Salon del’automobile, un moteur à pétrole à course de piston variable, brevetéen Allemagne. Un an plus tard, il produit une horloge thermique etplusieurs appareils hydrauliques. La très curieuse voiturette à deuxmoteurs indépendants à ailettes, sans changement de vitesse nidifférentiel, qu’il établit en 1904, en collaboration avec son père,intéresse vivement les spécialistes. C’est en 1905,après avoir assisté au concours de petits modèles d’aéroplanes organiséà la galerie des machines par l’Aéro-Club de France que Paul Cornu,encouragé par son père, oriente ses recherches vers l’aviation, plusspécialement vers l’hélicoptère. En 1905, il prend un brevet pour unsystème de propulsion et direction pour hélicoptères, (brevet allemand)complété, en 1906, par un dispositif de transmission pour hélicoptèreet un système pendulaire pour l’équilibre automatique des appareilsd’aviation. Entre temps, il construisait et essayaitplusieurs appareils complets pour en arriver à ses démonstrationspubliques de 1906, avec un petit modèle d’hélicoptère muni d’un moteurde 2 chevaux. A la suite de ces essais réussis, PaulCornu trouva parmi ses amis le concours financier qui lui permitd’exécuter l’hélicoptère à vraie grandeur dont il relatait dans notredernier numéro, avec une si instructive probité technique, les récentesexpériences en public. Sans méconnaître, loin de là,les qualités de l’aéroplane, Paul Cornu demeure, on le sait, «hélicoptériste » convaincu. Peut-être un avenir qu’il s’efforcera derapprocher lui donnera-t-il raison. Quant à nous,nous considérions comme un devoir de faire mieux connaître, et partantmieux estimer à son mérite, l’oeuvre considérable de ce chercheur de 27ans, isolé en province, loin de tout centre d’études et d’industrie, detout conseil sinon de tout appui, aussi capable d’exécuter que deconcevoir. Ce court passé, si bien rempli, dénote une intelligence etun caractère dont nous pouvons encore espérer beaucoup. A. CLÉRY. ~*~ L’Hélicoplane Paul Cornu Parles sensationnelles expériences auxquelles nous venons d’assister,notamment celles de W. Wright, l’aéroplane a fait preuve des qualitésde premier ordre au point de vue pratique : jusqu’à présent nousn’étions pas partisans de ce genre d’appareil, mais l’aéroplane ayantfait preuve d’un grand pouvoir sustentateur, d’une grande vitesse detranslation, d’une facilité de conduite et sécurité suffisante,qualités indispensables à tout véhicule aérien. Nous avons essayé desupprimer ses défauts en lui apportant les qualités spéciales àl’hélicoptère : c’est dans ce but que nous avons étudié l’appareil quenous allons décrire, qui offrirait cet avantage sur l’aéroplaneordinaire de pouvoir s’élever, évoluer et atterrir sur un terrainquelconque, cet appareil pouvant quitter le sol verticalement et semaintenir en l’air sans être obligé de soutenir une vitesse detranslation rapide et constante. Description. - L’appareil ne présent rien departiculier au point de vue aéroplane, ses plans ont seulement étédisposés de façon que le centre de poussée coïncide bien avec le centrede résistance, la partie nouvelle réside dans les hélices qui sontdisposées de telle façon, qu’elles assurent d’abord la sustentation,puis la propulsion. Pour bien en comprendre le fonctionnement examinonsune pale (e), le bras (d) qui la porte peut pivoter sur lui-mêmedans le moyen (a) : à l’extrémité de ce bras est fixé un petit levier(f) terminé par une sphère (g) s’engageant dans la gorge d’unepoulie circulaire (h), cette poulie ne tourne pas, mais elle peutpivoter autour d’un axe horizontal (i), ce mouvement est commandé parl’aviateur au moyen de tringles et leviers tels que (k). Fonctionnement.- Supposons l’hélice en mouvement : si la poulie à gorge est maintenuedans une position horizontale, la sphère du petit levier suivra lagorge et tournera autour de la poulie sans aucun mouvement spécial : enconséquence la pale se comportera comme celle d’une hélice ordinaire àlaquelle on aura donné l’incidence la meilleure pour la sustentation,elle donnera une poussée verticale contribuant à l’enlèvement del’appareil, mais si l’on incline la poulie, l’hélice, tournant, lasphère du petit levier, pour suivre le gorge, devra s’élever pendant undemi-tour et s’abaisser pendant l’autre, ce mouvement de va et vientaura pour effet de faire pivoter le bras sur lui-même et d’augmenter oudiminuer l’incidence de la pale (ce mouvement peut être comparé à celuid’une rame, pendant son déplacement dans le sens de la marche elleprésente sa grande face et prend point d’appui sur la couche liquide etpendant son mouvement de retour elle ne présente que la tranche,n’offrant ainsi aucune résistance) le pivotement de la pale se faitsans aucun à coup et la force dépensée pour obtenir ce mouvement serapresque nulle si l’on a eu soin de placer le bras au centre moyen despressions de l’air sur la pale à ses différentes incidences :l’incidence de la pale étant bien plus grande pendant un demi-tour quependant l’autre il en résulte deux réactions, perpendiculaires à l’axede rotation, de sens opposés et de forces différentes ; c’est ladifférence de force de ces réactions qui constitue la poussée assurantla propulsion à l’appareil, de une vitesse proportionnelle à ladifférence d’incidence obtenue par l’inclinaison plus ou moins grandede la poulie à gorge. Si l’on incline la poulie en sens opposé, onrenversera le sens des réactions, ce qui produira la marche en arrièrede l’appareil ou, ce qui sera plus utile, le freinage dans la marche enavant : suivant le degré d’inclinaison des poulies le pouvoirsustentateur des hélices diminuera mais leur pouvoir propulseuraugmentant en même temps l’appareil se déplacera horizontalement, lesplans commenceront à assurer la sustentation : à 75 kilom. à l’heure,les plans contiendront à eux seuls le poids total et les hélices serontexclusivement propulsives. Le poids de l’appareilgrandeur réelle est de 400 kilogr. monté. Les deux hélices ont 6 mètresde diamètre : la surface totale des 4 pales est de 4 m. 2/5. Le grandplan a une longueur de 12 mètres et 1 mètre de large. La surface totaledes plans, gouvernails et queue, est de 17 mètres. A 260 tours, leshélices soulèveront 400 kilogr. avec 45 à 50 H. P. ; la vitesse moyenned’attaque de l’air par les pales est de 69 mètres à la seconde, soit216 kilom. à l’heure (la vitesse périphérique est de 80 mètres à laseconde, soit 288 kilom. à l’heure), mais étant donné la faible surfaced’air attaquée, il faut compter un recul de 50 % en moyenne, ce quidonnerait encore plus de 100 kilom. à l’heure. PaulCORNU. | ||

![Couv. de la Rev. Lex. Illustrée (Avril 1908) - [644 ko]](/sites/www.mediatheques-lisieuxnormandie.fr/files/images/patrimoine/www.bmlisieux.com/images/cornu00_t.jpg)