Corps

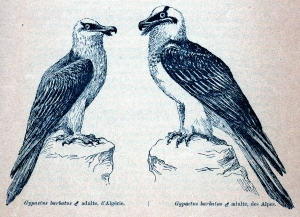

| ANFRIE, Émile (1831-19..) : Observations sur quelques Gypaëtes barbus(1896). Saisie dutexte : O. Bogros pour lacollectionélectronique de la MédiathèqueAndré Malraux de Lisieux (25.VI.2016) [Ce texte n'ayantpas fait l'objet d'une seconde lecture contient immanquablement desfautes non corrigées]. Adresse : Médiathèque André Malraux,B.P. 27216,14107 Lisieux cedex -Tél. : 02.31.48.41.00.- Fax : 02.31.48.41.01 Courriel : mediatheque@lintercom.fr, [Olivier Bogros]obogros@lintercom.fr http://www.bmlisieux.com/ Diffusionlibre et gratuite (freeware) Orthographe (même fautive)et graphie conservées. Texteétabli sur l'exemplaire de la Médiathèque (Bm Lx : Norm 122 br) tiré àpart de La Feuille des JeunesNaturalistes, revue mensuelle d'histoire naturelle, n°304, IIIesérie, 26e année, n° du 1er février 1896. C'est une bien rare fortune de pouvoir obtenir aujourd'hui, en chair,le Gypaëte adulte. En effet, cette belle espèce, spéciale à l'anciencontinent, et dont le moule gigantesque semble remonter à des faunesanciennes, est certainement en voie de diminution rapide et sonextinction totale, du moins en Europe, peut être prédite pour uneépoque peu éloignée ; les chasseurs fréquentant les hautes montagnes nela distinguent pas, nous le savons, et si un individu se rencontreencore parfois, de loin en loin, on peut dire que la possession d'unesemblable pièce à l'état frais est due à un concours de circonstancesheureuses, bien souvent unique pour un ornithologiste amateur. Pour notre part, après de longues années de recherches incessantes,nous n'avions encore reçu qu'un seul exemplaire jeune, provenant desPyrénées, lorsque, coïncidence peu ordinaire, nous recevions dans la mêmesemaine, en février 1895, un magnifique ♂adulte, pris dans les Alpes,et l'avis d'envoi d'Algérie d'un second exemplaire également ♂ adulte.Il nous serait donc permis d'étudier et de comparer, dans les mêmesconditions d'âge et de sexe, les deux races, dit-on, du Gypaetusbarbatus . Nous allons essayer, dans cette note, d'en donner le résultat. 1° Gypaëte barbu (Gypaetus barbatus, Tem.), provenance des Alpesfrançaises, capturé, le 20 février 1895, près des chalets de l'AlpdeCervières (altitude 2,232 mètres), à cinq heures de marche environSud-Est de Briançon (Hautes-Alpes), sujet mâle de toute beauté,complètement adulte et en pleine saison d'amour (les testiculesénormes, occupant presque tout le bassin, mesuraient 0m053 pour legrand diamètre et 0m036 pour le petit). Il pesait exactement 6 kil.150. Sa taille, de l'extrémité du bec à celle de la queue, atteint1m19, dont 0m56 pour cette dernière ; les rectrices médianes, dépassantde 0m10 l'extrémité des ailes fermées, l'envergure, depuis la pointe dela troisième remige, la plus longue, jusqu'à celle correspondante,donne 2m70. La taille précise de 1m19, déjà considérable, peutquelquefois être dépassée chez la femelle, plus forte que le mâle dansbeaucoup d'oiseaux de proie, mais, de là, à atteindre 1m40 à 1m50,comme l'indiquent MM. Degland et Gerbe et d'autres auteurs, nousl'avons déjà exprimé, c'est, à notre avis, le résultat d'une erreur ;aucun Gypaëte de nos Musées ne représente cette taille. L'exagérationdes mesures, difficiles à contrôler sur l'oiseau frais, n'aurait riende bien étonnant quand on voit, entre autres, que la Buse commune dontla taille varie seulement de 0m51 à 0m53 (facile à vérifier), estportée de 0m65 à 0m70 par la plupart des auteurs : c'est ainsi que leserreurs se propagent. L'ensemble de la coloration se divise en deux masses bien distinctes,claire à la tête, an cou et aux parties inférieures, et foncée au reste. Dessus de la tête, avec le haut des joues, blanchâtre ; une largebande, noir brillant, partant des poils qui couvrent la base du bec àplus de moitié, passe au-dessus des yeux qu'elle entoure, et, plusétroite, se recourbe brusquement en rejoignant celle opposée, demanière à circonscrire entièrement le vertex ; d'autres poils noirs,raides et clairsemés se remarquent sur le vertex, les joues où, plusrapprochés, ils forment comme une tache contournant l'oreille, de mêmesur la gorge et en dessous des joues, mais plus longs, moins tassés ;pour en finir avec les poils, ceux du menton, bien fournis, atteignent0m06 de longueur ; couchés, ils dépassent le bec de 0m018 ; c'est unebelle barbe. La nuque, l'arrière du cou et toutes les partiesinférieures d'une belle couleur jaune pâle, légèrement plus foncée etlavée d'orange au bas des joues, devant et côtés du cou et sur quelquesplumes parsemées inégalement à la poitrine et à l'abdomen ; une sériede taches gris noirâtre forme, au haut de la poitrine, une sorte debande pectorale irrégulière rejoignant le noir des épaules ; des tachesd'un gris plus pâle terminent de même les plus longues dessous-caudales ; le dos, le haut des scapulaires, les sus-caudales etles couvertures supérieures des ailes d'un noir presque pur, avec untrait blanchâtre, plus large sur les ailes, occupant la ligne médianede chaque plume (cette teinte noire et blanche existe égalementau-dessous des ailes, seulement sur les parties charnues) ; bas desscapulaires et couvertures inférieures claires, d'un gris cendré,frangé de noir sur les côtés, avec le même large trait blanchâtre aucentre et au bout de chaque plume ; remiges et rectrices gris noirâtre,avec les tiges d'un blanc uniforme en dessus, et ornées en dessous destries brunâtres formant un dessin régulier très curieux, que nousn'avons pas encore remarqué sur d'autres oiseaux. Bec corne foncée àpointe noirâtre; lèvres bleuâtre sale; intérieur du bec chair terneavec la langue brun foncé. Yeux très grands, diamètre total 0m022 dont0m014 pour l'iris qui était, quand nous l'avons reçu, brun jaunâtreclair ; pourtour rouge vermillon à bord intérieur orangé ; paupièresnoires et non rouges comme l'indiquent Degland et Gerbe; doigts grisbleuâtre. Cet oiseau, en fort bon état comme vigueur et santé, paraissait vivredans l'aisance, avoir bon gîte et bonne table, richement et chaudementvêtu nécessité de son habitat — d'un épais matelas de duvetjaune, recouvert de belles et longues plumes, touffues surtout au couet aux jambes, ces dernières tombant sur les doigts qu'elles cachentaux trois quarts, jusqu'à l'avant-dernière phalange du doigt médian. Son autopsie nous indiquait la mort par intoxication, confirméepostérieurement (capturé agonisant près d'un renard empoisonné par lastrychnine, dont il avait englouti déjà près de 500 gr. chair et poils,contenus dans son jabot). Nous avons trouvé également dans le gésier,mais provenant d'un repas antérieur, une masse compacte de poilsagglutinés avec des fragments d'os et les quatre sabots entiers d'unpied de derrière, le tout appartenant évidemment à un chamois adulte. 2° Gypaëte barbu, mâle jeune de deuxième année environ, — dans unepremière note nous avions indiqué l'âge de trois à quatre ans, denouvelles observations nous le font rajeunir plus justement — desPyrénées françaises, abattu, le 23 décembre 1892, près de l'entrée duCirque de Gavarnie (Hautes. Pyrénées). Ce spécimen, sauf la teinte etl'ampleur du plumage ne diffère pas sensiblement de celui des Alpescomme grandeur, on peut admettre que, l'âge aidant, il eût atteint lamême taille, ce qui contredirait l'opinion de l'existence d'une raceconstante plus petite, habitant les Pyrénées, à moins de considérernotre sujet comme exceptionnel, ce qui est peu probable. Mesures prises sur l'oiseau en chair : taille 1m13, queue seule 0m52,envergure 2m68, poids 3 kil. 960; la coloration est différentenaturellement de celle de l'adulte : Dessus et côtés de la tête d'un gris brun terne, les bandes latéralessont déjà apparentes ; la gorge et le cou entier brun noir brillant,avec quelques plumes blanc jaunâtre, très étroites, clairsemées sur ledevant du cou ; dos, scapulaires et couvertures des ailes brun grisâtrefoncé, tacheté inégalement de jaune roussâtre; remiges et rectricesbrunes avec les tiges jaunâtre clair; poitrine et parties inférieuresd'un ton fauve clair lavé de rougeâtre, la plupart des plumes sontterminées de blanc terne; quelques taches brun foncé au haut de lapoitrine et inégalement réparties. Bec de couleur corne légèrement bleuâtre, à crochet plus foncé, peaunue autour des yeux et lèvres d'un bleuâtre livide; iris gris brun avecle pourtour rouge orangé ; doigts gris bleuâtre sale. Le gésier ne contenait qu'un amas de poils jaunâtres, longs et raides,probablement ceux des parties inférieures de l'isard. Nous avons goûtéà la chair qui est mangeable. 3° Gypaëte barbu, mâle très adulte du Nord-Afrique, abattu, le 24février 1895, à Sidi-Mécid, près Constantine (Algérie), reçu en peaufraîche, avec les mesures préalables recommandées à notre correspondantet que nous avons vérifiées. Sa taille relativement exiguë et son plumage très coloré nous feraientcroire que nous sommes en présence d'un exemplaire d'une petite race,laquelle, admise à tort peut-être pour les sujets des Pyrénées, setrouverait confirmée pour l'Afrique septentrionale. Nous le croyonsd'autant plus que beaucoup d'espèces d'Europe, considérées comme types,sont représentées, dans cette région, sous une forme plus réduite, avecune coloration plus intense ; cependant, pour cette espèceparticulière, il pourrait se rencontrer des intermédiaires et, enl'absence de renseignements authentiques, nous n'osons rien affirmersur le seul spécimen, en priant les ornithologistes mieux placés debien vouloir éclaircir la question. Quoi qu'il en soit, notre individu, comparé à celui des Alpes, en estun diminutif dans toutes ses parties, très sensible à première vue. Lalongueur totale s'abaisse de 0m11, l'aile pliée de 0m10, l'envergure de0m25 et le volume se réduit de 0m15 ; le poids devait êtreproportionné, malheureu-sement il n'a pas été relevé. Mais les parties blanc jaunâtre de notre Gypaète des Alpes passent àl'orangé fonce et très vif à la gorge, au-devant et aux côtés du cou, àla poi-trine et sur beaucoup de plumes de l'abdomen ; la nuque etl'arrière du cou plus clairs ; le dessus de la tête blanc terne, sanschangement ; les poils noirs de la gorge et de la mandibule inférieure,très apparents chez le premier, manquent ici totalement ; barbe pluscourte, ne dépassant pas le bec ; les taches gris brun formant presquebande en haut de la poitrine sont entièrement absentes, mais cellesdes sous-caudales sont beaucoup mieux marquées. Le manteau est d'unnoir plus sombre et comme lavé de teinte rouille ; le cendré descouvertures devient gris brun et le blanchâtre des raies médianes, bienplus étroites, prend aussi un ton roussâtre. En un mot, surl'exemplaire d'Algérie, cette teinte orangée, plus ou moins vive, estgénérale dans le plumage et se remarque même sur le bec et les doigts. L'adaptation au climat plus chaud est visible, par son costume moinsétoffé, plus court vêtu, surtout à la tête, au-devant du cou et auxplumes tibiales, ces dernières laissant les doigts plus dégagés. Nous n'avons pas observé de poudre colorante, comme l'indiquentcertains auteurs, cependant le coton mouillé se teint légèrement aufrottage sur les parties orangées, preuve du peu de fixité de cettecouleur. Pour plus de clarté nous répétons et mettons en regard tes principalesdifférences existant entre les deux exemplaires adultes :

L'étude de ce remarquable oiseau nous a amené à faire un rapprochementdont l'idée, peut-être nouvelle, nous semble cependant assez frappante. Les Gypaètes occupent, dans les oiseaux carnivores, une section bientranchée, ne se rattachant que difficilement aux autres familles et lenom significatif de Vautours-Aigles, lequel pourrait peut-êtres'appliquer comme tenant des mœurs de ces deux genres si différents,est loin d'être exact pour les caractères physiques ; en effet, dans laforme, ils n'ont avec les Vautours que des rapports éloignés et nous nevoyons rien qui rappelle les Aigles, ni dans l'aspect, ni dans lastructure interne (nous conservons les sternums de la plupart desoiseaux reçus en chair). Certes, au premier aspect et principalementdans les jeunes, le Gypaète donne l'impression d'un grand Percnoptère,genre voisin mais bien distinct du Vautour, mais l'examen de l'ensemblenous montre beaucoup plus d'affinités avec les Milans ; le mêmecaractère dominant, auquel le reste paraît sacrifié, se remarque à unhaut degré également dans les deux familles : développementconsidérable des ailes et de la queue, lequel joint à un volumerelativement léger, permettant à ces espèces une évolution d'unefacilité extrême et d'une grande puissance; mêmes jambes, pieds etdoigts, tout est raccourci, comme au second plan, et n'est pas enrapport avec les membres antérieurs. Du reste, les Gypaètes et lesMilans ont les pieds les plus courts, toutes proportions gardées detous les oiseaux de proie d'Europe; la tête, quoique de forme un peudifférente est de même peu volumineuse, allongée et maigrement vêtue,il n'est pas jusqu'au plumage à rayures longitudinales, au moins surles parties supérieures, qui n'offre quelque analogie. Quant au régime,il est identique, eu égard à la force, bien entendu. Ils sont d'uneextrême voracité, proie vivante ou morte, tout leur est bon. Lecaractère accessoire des pieds emplumés ne pourrait faire obstacle ànotre comparaison, attendu qu'un intermédiaire existe, paraît-il, ausud de l'Afrique, le Gypaetus nudipes Brehm, qui aurait les pieds nusdans une certaine étendue. Il résulterait donc, selon ces observations, que, dans l'ordre duclassement des oiseaux de proie d'Europe, les Gypaètes, bien placés àla suite des Percnoptères, devraient se rapprocher des Falconidés, nonimmédiatement par les Aigles comme ils le sont généralement, mais parles Milans- d'abord, puis les Buses, Aigles, etc., ou en sens inversesi l'on commence par les rapaces nocturnes, méthode plus rationnelle. Lisieux. Extrait de la Feuille des Jeunes Naturalistes, 35, ruePierre-Charron, Paris. Abonnement avec Bibliothèque (France), 8 fr. — Sans Bibliothèque(France et Étranger), 4 fr. Typ. Oberthür, Rennes - Paris (58-96) |