Corps

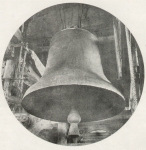

| LEFORT,Victor : JehanAubert, fondeur de cloches (1913). Saisiedu texte : S.Pestel pour la collectionélectronique de la MédiathèqueAndréMalraux de Lisieux (09.III.2007) Texte relu par : A. Guézou Adresse : Médiathèque André Malraux,B.P. 27216,14107 Lisieux cedex -Tél. : 02.31.48.41.00.- Fax : 02.31.48.41.01 Courriel : mediatheque@ville-lisieux.fr, [Olivier Bogros]obogros@ville-lisieux.fr http://www.bmlisieux.com/ Diffusionlibre et gratuite (freeware) Orthographe etgraphieconservées. Texte établi sur l'exemplaire de laMédiathèque (Bm Lx : Norm 31 bis GF) du numéro d'avril 1913 de LaRevue illustrée du Calvados, publiée à Lisieuxpar l'Imprimerie Morière. A propos des carillonsde Pâques JehanAubert, fondeur de cloches par VictorLe Fort ~*~Noël, lesRois, la Toussaint et Pâques sont des époques où il est impossible aulecteur d'échapper à la tyrannie du « conte » qui offre auxlittérateurs un facile et abondant sujet à copie. Cette année nousavons profité de l'usage général pour dire à propos de Pâques quelquesmots d'une famille de fondeurs de cloches, qui furent de bons normandset de bons artistes. LISIEUX,ville épiscopale, était si bien dotée jadis de clochers et de sonneriesqu'elle est appelée par les vieux chroniqueurs la Ville Sonnante. Cette harmonie campanaire qui faisait l'admiration desvoyageurs n'était pas seulement obtenue par la grande diversité destimbres, les cloches lexoviennes étaient choisies et accordées commeles chanterelles d'une immense lyre de bronze,et elles émettaient leurslarges vibrations sonores sous un rythme déterminé par descarillonneurs artistes et passionnés. Aujourd'hui encore, la Cathédraleavec ses cloches neuves, dispose d'une sonnerie particulièrementémouvante lorsqu'elle égrène le glas des trépassés. Avantla Révolution, à quelques mètres du parvis de Saint-Pierre s'élevait,où se trouve aujourd'hui la place Thiers, l'église Saint-Germain quipossédait dans son clocher un des plus beaux carillons de Normandie. Cecarillon fut réalisé par l'abbé Morin, curé de la paroisse, d'après leprojet ébauché par Messire Aubert, prestre chapelain de Saint-Germainet grand amateur d'art campanaire, comme il était de tradition dans safamille. Les Aubert, en effet, étaient d'une vieillesouche lexovienne de fondeurs de cloches et de canons. Leur renomméeaux XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles était très grande et atteignait celledes plus célèbres fondeurs de Lorraine. Leurréputation était égale en tout cas à celle des Buret de Rouen ou desCavilliers de Carpuis, qui ont laissé de véritables chefs-d'oeuvre descience et d'art. Le premier des Aubert apparaîtdans les registres de l'Hôtel-de-Ville de Lisieux en 1562 comme fondeurde canons et ......artilleur. Voici où et comment : «Du mardy XXVIjeme le jour d'Octobre l'an milcinq cens soixante deux. A esté délibéré etc... Aussyque à Pierre Aubert fondeur sera baillé descharge d'un moys et demy deses gaiges, qu'il a servi au faict de ladicte artillerie à prendre surOlivier Berthault naguères recepveur des deniers communs de lad. villede Lisieux, qu'il a esté dit estre au prix de XIj l. X s. par moys ». Etplus loin : « Du XXIIJeme jorde Feurier mil VCCLXVIIJ aud. Lisieux... Délibère que Pierre Aubert, fondeur et canonnyerfera l'estat et charge de canonnyer pour la porte d'Orbec au lieu deFrançois Lebourgeois. » Nous ne savons pas bien siPierre Aubert fondait aussi des cloches et s'il n'en eût pas préféréles célestes vibrations aux rauques abois de ses fauconneaux. Nousn'avons rien qui nous permette de dire le contraire, mais pas davantagede preuves qui puissent confirmer une assertion. Ilnous faut arriver en 1579 pour trouver la première cloche portant lenom de Jehan Aubert, le fils du canonnier. C'estcelle de Rugles, sur laquelle on lit cette inscription gothique. † LAN MDCC LXXJX,JE FUS REFAITE DE NEUF LORS TRÉSORIERSMS RENÉGIRARD LUCEGUILLe FORCINAL.JE POISE DEUX MILLE DccPEU PLUS OU MOINS AINCY LENTENS JEHANAVBERT MA FAICTE Touscomme lui se prénommeront Jean malgré la vulgarité de ce nom ; car il yavait à Lisieux dans le seizième et le dix-septième siècles un nombreincroyable de Jean Aubert : aucun nom n'était plus commun : sur lesregistres paroissiaux on trouve jusqu'à deux décès à un jourd'intervalle de personnes s'appelant ainsi. Lesfondeurs lexoviens se chargèrent d'illustrer cet humble patronyme. * * * Nousallons passer en revue, tout-à-l'heure, les oeuvres de noscompatriotes, au moins celles que nous connaissons, mais il n'est pashors de propos auparavant de parler un peu des fondeurs de cloches engénéral et de leur difficile et savant métier. Une cloche n'est parl'oeuvre du hasard, mais le résultat de combinaisons savantes de tracé,de diamètre et de poids qui doivent concourir dans des conditionsstrictement déterminées à l'obtention d'une masse sonore donnant le tondésiré. Des secrets de métier pour la composition del'alliage, la confection des moules et la conduite du coulage,achevaient au XVIme siècle de faire de la fonte des cloches, unescience jalousement gardée et dont les mystérieux arcanes setransmettaient ordinairement de père en fils. Ce futle cas pour les Aubert. On professait alors pour lesfondeurs de maîtrise un tel respect qu'on alla jusqu'à leur accorder ledroit de porter l'épée comme aux nobles. (1) Ceshabiles artisans étaient essentiellement nomades : aujourd'hui on peutmettre n'importe quelle cloche au chemin de fer qui la mène sans dangerni tracas de la fonderie vers son beffroi : jadis, il fallait procédersur place. Les fondeurs se mettaient donc en routele jour des Cendres pour ne revenir qu'à la Toussaint, emportant dansleurs bagages les ustensiles indispensables ; ustensiles peu nombreuxd'ailleurs, consistant en un compas, une réglette appelée brochette, bâton de Jacobou échellecampanaire, dont les divisions correspondaient auxdiamètres et aux épaisseurs proportionnelles. Cetattirail se complétait de quelques matrices pour l'ornementation etl'impression des inscriptions. Ces derniers accessoires se transmettantde main en main sur plusieurs générations expliquent la singularité deslettres gothiques ou de la Renaissance qu'ont voit utilisées pour uneinscription tracée à une époque où ces caractères n'étaient plus enusage. Les fondeurs s'en allaient d'abbaye enabbaye, de cathédrale en cathédrale, à la recherche des cloches briséesà refondre, des clochers nouveaux à pourvoir, et lorsqu'ils avaienttrouvé de la besogne, qu'ils s'étaient installés dans un monastère, oudans les bâtiments d'un chapitre, ils n'y menaient point triste vie. Pendantque leurs moules séchaient, ils se livraient aux plaisirs de la chasse,de la pêche et de la chère, qu'on s'ingéniait à leur procurer bonne. Obéissantà des motifs pieux ou superstitieux, les fondeurs choisissaient depréférence pour établir leurs moules, les lieux bénis ou consacrés,cimetières, chapelles ou églises. Mgr Pie dans untravail sur les cloches de Chartres a constaté la chose qui est dureste absolument prouvée en ce qui concerne notre région. JehanAubert en 1618 refondit la grosse cloche de Saint-Germain d'Argentan aubas de la nef ; on a trouvé des débris de moules de cloches sous leportail de Saint-Pierre de Caen et sur un pilier du clocher de Norreyon lit : CI-DEVANTFUT FONDU LA PETITE CLOQUE Lapréparation des moules était une opération délicate par les précautionsqu'elle exigeait ; mais la délicatesse se bornait là, car lesingrédients dont on se servait n'étaient rien moins que ragoûtants.Ironie des choses, la beauté pure du bronze et la poésie ailée, prenantcorps au milieu des immondices ! On préparait aulieu convenable, une fosse au fond de laquelle un bloc de maçonneriereprésentant la forme intérieure de la cloche était construit : pardessus, on moulait une faussecloche en terre glaise, ayant exactement la forme et lesépaisseurs de la cloche future. Cette maquette saupoudrée de poussièreet de suie recevait l'application du moulage extérieur. Ungrand nombre de matières avaient été expérimentées pour composer cetteterre plastique ; il n'y en avait pas de meilleure qu'un mélange deterre fine, de bouse de vache et de crotte de cheval. Le mastic ainsiobtenu ne crevassait jamais. On laissait le toutbien sécher ; après dessication complète, la chape extérieure étaitlevée avec soin, la fausse cloche brisée et le contre-moule remis enplace après avoir été frotté de cendres délavées dans du lait et del'urine. Les moules des anses et de l'anneau dubattant ajustés, il n'y avait plus qu'à procéder au coulage. Làcommençait la grosse difficulté et le fondeur en emportant du brasierle creuset plein de métal liquide avait à supputer et à craindre lesbulles, soufflures, dartres et mauvaises liaisons sans compter parfoisl'éclatement des moules pourtant enterrés. Le bronzedes cloches se compose généralement d'un alliage déterminéempiriquement de 78 parties de cuivre et de 22 d'étain. Mais cesproportions variaient suivant les fondeurs qui ajoutaient à ces métaux,certains éléments dont ils gardaient jalousement la formule. Parfoisaussi, les nobles parrains venaient jeter dans le creuset quelquevaisselle précieuse ou une poignée de pièces d'argent. L'opérationterminée, il restait encore au fondeur un sujet d'appréhension. Latonalité escomptée était-elle obtenue ? La cloche allait-elle donnerl'accord désiré ? C'est qu'il y a à tout cela desrègles inflexibles. L'épaisseur de la cloche qui està peu près égale dans la partie supérieure - le cerveau - augmenteà mesure que la paroi s'évase, si bien que la plus grande épaisseur estau bord inférieur. De plus, le nombre de vibrationsd'une cloche est en raison inverse de son diamètre ou de la racinecubique de son poids. Les plus grands diamètres correspondent aux sonsles plus graves. Il arrivait souvent que le tracémal établi ou les proportions mal calculées réservaient aux fondeurs dedésagréables surprises ; il fallait tout recommencer. * * * C'estce qu'il advint en 1712 à Jehan Aubert et aux prêtres de Saint-Jacquesde Lisieux. Cette église possédait 11 cloches. Neuffurent fondues en 1689 et 1690. La sonnerie totale pesait 17.660 livres. Ladeuxième cloche qui a été conservée et qui est à présent la plusgrosse, pèse 3500 livres, son diamètre est de 4 pieds 3 pouces. Soninscription est ainsi formulée : IAY ÉTÉ REFONDUE, COMMECELLE QUI ME SVIT PAR LES SOINS DES SIEVRS CVRÉ ETDÉPUTÉS DE CETTE ÉGLISE ET BÉNITE SOVS L'INVOCATION DELA BIENHEVREVSE VIERGE MARIEEN L'AN 1712. SALVE REGINA JEANAVBERT DE LISIEUX MAFAICTE. M.d'lngremont raconte ainsi la mésaventure du fondeur. «Au mois de Janvier 1712, MM. les curés et prêtres de Saint-Jacquesportant envie à ceux de Saint-Germain firent refondre les deux grossescloches de leur église quoiqu'elles fussent assez bien d'accord, maisne réussirent pas bien dans leur dessein, car la fonte fut manquée unepremière fois et la deuxième, les dites cloches se trouvèrent beaucoupmoins d'accord qu'elles n'étaient auparavant ». Ce fut alors qu'on offrit à M. Morin, curé de Saint-Germain,de changer la grosse cloche de son carillon pour la troisième deSaint-Jacques qui était une peu plus grosse. Mais M. Morin répondit : «Gardez vos bourdons, nous gardons nos violons ». LeCarillon de Saint-Germain se composait de dix cloches donnant lesnotes: fa, sol, la, si, ut, ré, mi-bémol, mi, fa, sol. Lesonneur titulaire avait été formé à l'abbaye du Val-Richer qui étaitune véritable école de carillonneurs. On raconte qu'à Saint-Germain,comme à Saint-Pierre-sur-Dives, pendant les sonneries, un bedeau setenait sur la place devant la tour et battait la mesure. EnJuillet 1711, les quatre plus grosses cloches de St-Germain avaient étéfondues au Mesnil-Asselin par Jehan Aubert. Latonique avait 3 pieds 9 pouces de diamètre et pesait 2.500 livres. Ellefut nommée par le sieur d'Ouillie et la dame de Franqueville. C'estelle qui sonnait les réunions municipales ; elle remplaçait dans cettefonction, l'ancienne cloche de l'Hôtel-de-Ville qui fut abandonnée àSt-Germain pour concourir au nouveau carillon. Pourréunir la matière de ces premières cloches, l'abbé Morin sacrifia sansregret les plus beaux ornements de son église. Il fit jeter au creusetle lutrin en cuivre avec son aigle, six anges de cuivre quiaccompagnaient le Maître-autel, la vieille cloche de l'Hôtel-de-Villeet les tuyaux en étain de son orgue. La deuxièmecloche de St-Germain fut nommée par le sieur de la Planche, receveurdes tailles et la dame femme de M. Laillier, élu en élection ; latroisième par M. Ricquier, procureur en l'élection et Mme Surlemont,femme du procureur du roi et receveur de l'Evêché ; la quatrième, parle sieur Boscher, huissier au bureau des Finances et la dame Beslière,épouse du procureur du roi au grenier à sel. Les 5,6, 7, 8 et 9mes furent fondues en 1738, la dixième en 1789. Lacinquième et la sixième se trouvaient en 1865 dans la paroissed'Auvillars A la Révolution, le maire M. Conardlivra bien celles de sa commune conformément au décret de laConvention, mais il rechargea subrepticement sur sa voiture deux descloches de Saint-Germain, les couvrit de paille et rentra chezlui sans qu'on se fût aperçu de son pieux larçin. Lacinquième portait l'inscription suivante : † L'AN 1738, IAY ÉTÉ NOMMÉE MAGDELAINE-FRANÇOISEPAR FRANÇOIS MIGNOT,CONSEILLER DU ROY, PRÉSIDENT EN L'ÉLECTIONDE CETTE VILLE ET PAR NOBLE DAME MARIE-MAGDELAINEDU MOVCEL, EPOUSE DE MESSIREALEXANDRE LE MAIGNEN, CHEVALIER,SEIGNEVR DE HOVLBECET DE CASTILLON. Diamètre: 2 pieds 2 pouces. Poids : 700 livres. Sur lasixième on lisait : † L'AN 1738, IAYÉTÉ NOMMÉE LOUISE-NICOLASEPAR NICOLAS RIQVIER DELA ROSIÈRE,CONSEILLER DU ROY EN L'ÉLECTIONET PAR DAMOISELLE LOVISE-GENEVIÈVRED'OSMONT, FILLE DE MESSIRELOVIS D'OSMONT,ECVYER DU MESNIL-POISSON. Laseptième offrait cette inscription : † L'AN1738 IAY ÉTÉ NOMMÉE MARGVERITE-GVILLEMETTEPAR GVILLAUME LEFORT MARGVERITE LEROY,EPOUSE DE GVILLAUME PICQVENOT, ÉCHEVIN DE CETTE VILLE. Cettecloche était en 1865 dans la paroisse d'Ammeville, canton deSaint-Pierre-sur-Dives. L'une des cloches ducampanile en bois qui s'élevait au-dessus de l'église des Mathurinssert de timbre à l'horloge de l'hôtel de ville de Lisieux. Elle futfondue par Jean II Aubert en 1733. La petite clochede l'Hospice porte autour d'un médaillon † IAY ÉTÉ †DONNÉECEANS PAR M.DV MESNIL FLAMBARCHANOINE 1712 JEAN AVBERTMA FAITE * * * LesAubert ne travaillaient pas seulement pour leur ville natale. En1624, Jehan Aubert retournait à Argentan fondre deux petites cloches ;l'année suivante il y refondait la grosse cloche de l'égliseSt-Germain. Il y avait aussi dans sa famille dezélés propagandistes qui s'ingéniaient à lui procurer du travail. Voicil'obligation que prenait devant le tabellion de la Neuve-Lyre «discrette personne Messire Aubert,prestre chapellain de la paroisseSt-Germain de Lisieux » le 21 décembre 1631. « Versle trésor et fabrique de Sainct Gilles de la Neuve Lyre, stipulée parNoble Seigneur Messire Jean Le Pellerin, chevalier Sr deGauville et vug des trésoriers de lad parroisse et duconsentement de Messire Jean Le Loutre ptre, curé de lad parroisse etde bien et deuement faire et fondre deux cloches assçavoir la grosse etune autre petite etc.... en lui baillant le métail avec stipulationexpresse que, au cas qu'il ne les fasse sonnantes et accordantes avecles deux autres, il se submet de les refaire et refondre à ses frais. » «Prix, 45 livres, payables 1 mois après la livraison. » Troistimbres de l'horloge de la Vieille-Lyre portent aussi la signature denotre compatriote. En 1686, Jehan Aubert est appeléà Rouen pour y fondre des cloches pour la Cathédrale et pour Saint-Ouen. Latour Nord Saint-Romain de Notre-Dame possédait une octave d'une grandepuissance ainsi que l'indique la tonique qui a seule échappée à laRévolution. Elle a un diamètre de 6 pieds 4 pouces 6lignes et pèse 12.000 livres. C'est le plus grosbronze fondu par les Aubert. Autour du cerveau on lisait : 1. - GUILL. CARD.DESTOUTEVILLE. - 2.ROMANUS. - 3. MARIA MINOR. - 4.COMPLÉTORIUM EX QUATOR UNA DIVISO QUONDAMNUNC CONJUNCTO META. LO. ANNO 1686. Puisau dessous ces paroles du prophète Isaïe : AUDITE POPULI ATTENDITELONGI Et enfin sous labelle croix Renaissance dont la matrice faisait partie du matériel denotre fondeur : JEANAUBERT DE LIZIEUXMA FAICTE 1686 On voitpar l'inscription que cette cloche avait été faite avec le métal de 4autres ; c’est pourquoi on l’appelait la Quatrune oula Réunie.Elle a été refondue en 1849 par M. Bollée, du Mans. Dans la tour de Saint-Ouen de Rouen, une cloche de JehanAubert voisine avec le bourdon enlevé à l'abbaye de Jumièges. C'est lacloche fondamentale : elle pèse 8.000 livres, son diamètre est de 5pieds 6 pouces. L'inscription est enguirlandée degracieuses arabesques et de tête d'anges. IAY ESTÉ BÉNITE PARDON JEAN LETELLIER, GRAND PRIEUR DEL'ABB. YE ET NOMMÉE ST-OVENPAR HAVT ET PVISSANT SEIGVRMESSIRE CHARLES-FRANÇOISDE MONTHOLON, CHVR PREMIERPRÉSIDENT DV PARLEMENT DE NORMANDIEET PAR HAVTE ET PVISSANTE DAME ELISABETHMARIE DE BRETEL, MARQVISEDE GREMONVILLE, VEVVE DE HAVT ET PVISSANT SEIGRMESRE ADRIEN DE CANOVILLECHLR SEIGRDE GROMESNIL GRAY,CRICQUETOT ET AVTRES LIEVX. JEANAVBERT DE LIZIEUX M'AFAICTE 1701 Au dessous, les armes des Bénédictins de St-Maur et l'écussonde France encadrent le mot Pax. Pour qui connait lapuissance et la richesse de l'abbaye de Saint-Ouen, le fait pourle fondeur lexovien d'avoir été appelé à couler la plus bellecloche de l'admirable église, orgueil de la Normandie, démontre bien dequel crédit l'habile artisan jouissait dans les milieux ecclésiastiqueset en quel honneur son talent y était tenu. Leclocher de N.-D. d'Orbec abritait six cloches. On lit sur la plusgrosse : † IAYÉTÉ FAICTE EN L'HONNEUR DE LASAINTE-TRINITÉ AVMOIS JVIN 1700 Aupied de la croix formée de rinceaux de la Renaissance. JEAN AVBERTDE LIZIEUX MA FAICTE Sondiamètre est de 4 pieds 4 pouces: elle pèse 4.000 livres. L'abbayede Saint-Pierre-sur-Dives avait six cloches d'une harmonie parfaite. Lapremière de ces cloches est à présent dans le clocher de Vendoeuvre.Elle pèse 1.000 livres et a 96 centimètres de diamètre. Elleporte l'inscription : JEAN AVBERTMA FAICTE 1681 SAINT-PLACIDE. Lacinquième est à Donville, on lit sur ses flancs en regard d'une effigiede Sainte-Catherine : L'AN1681 - SAINTE-CATHERINE JEHANAVBERT MA FAICTE Ellepèse 125 kilogs et mesure 64 centimètres de diamètre. La seconde clochede Courtonne-la-Meurdrac porte aussi la croix Renaissance au bas delaquelle Jean Aubert mit son chiffre en 1705. Latierce de Bonneville-la-Louvet du poids de 2.800 livres fut coulée en1703 par le fondeur lexovien. Sur celle-là comme surles autres, partout, les mêmes caractères ; des V pour les U et lasignature régulière comme le cachet d'une marque de fabrique où il yaurait une faute d'orthographe : JEAN AVBERTMA FAITE Partout le mêmegalbe harmonieux, la même pureté de lignes, semblable sonorité profonde. Maiscombien de chefs-d'œuvre des Aubert ont disparu livrés à la Révolution,combien de bronzes merveilleux transformés en gros sous et en mauvaiscanons ! Néanmoins par ce qu'il nous en reste, nous pouvons juger dutalent de ces bons artisans de chez nous, dont un peu de l'âme vibreencore dans l'euphonie des cloches de Pâques, balancées en hosannahsd'allégresse au dessus des campagnes normandes. V[ictor]L[e] F[ort] (1). Dr Billon. - Sonneries françaises etétrangères. |