~*~

L

A Normandie a l’avantage d’user d’une boisson en quelque sortenationale, dont la consommation, loin de diminuer, s’est répandue denos jours au-delà des frontières de cette grande région. Le cidre estnon-seulement le breuvage usuel dans une partie de la Picardie& de la Bretagne, mais il commence à pénétrer dans Paris. Lesplants de pommiers apparaissent sur plusieurs points de la Beauce& de l’Ile-de-France. Les derniers vignobles qui subsistentencore sur le sol normand sont ceux des coteaux de Vernon, &dans la vallée d’Eure, ceux de Ménilles, de la Croix-Saint-Leufroy, deBueil & d’Ézy. Or, chaque boisson donne lieu à des vasesspéciaux pour la contenir. La tonnellerie normande fabrique des fûtsdifférents de ceux employés soit pour la bière, soit pour le vin : ilen est dont la forme remonte fort loin dans le passé. Si les Gauloisont inventé les vaisseaux de bois cerclés pour conserver les liquides,nos ancêtres, dès le temps où fut brodée la célèbre tapisserie deBayeux, employaient pour le transport ces longs barils portatifs encoreusités dans la vallée d’Auge. M. de Caumont a fait graver dans sa

Statistique monumentale du Calvados, tome IV, page 23, un fragment dela Tapisserie représentant un de ces petits tonneaux allongés, que lessoldats de Guillaume portèrent à bord des navires destinés à laconquête d’Angleterre. Était-ce du cidre que nos aïeux embarquèrentainsi à l’aide de ces barils si semblables à ceux usités de nos joursaux environs de Lisieux, & que l’on peut charger soit surl’épaule d’un homme, soit à dos de cheval ?

Mais les tonneliers ne se bornent pas à construire des cuves, destonnes & des barriques, pour la fabrication & laconservation des boissons : ce sont eux aussi qui font ces grosvaisseaux portatifs en douves reliées de fer, avec une anse, une pansefort large & un col assez étroit, qui servent pour aller tirerà la cave le vin, le cidre ou la bière. L’usage de ces cruches de boisest fort répandu en Normandie : c’est avec de grands Brocs plutôtqu’avec des seaux que les femmes de Rouen & de Lisieux vontchercher l’eau aux fontaines publiques, & dans nos fermes lecidre est apporté sur la table dans un broc aux cercles luisants,plutôt que dans une cruche de terre ou une bouteille fragile. Auxenvirons de Pont-Audemer, l’emploi de ces ustensiles est si répandu,qu’il y a des tonneliers nommés

Broctiers, parce qu’ils ne fabriquentque des brocs, & dans le langage local on a même forgé le mot

Brocterie pour désigner l’atelier d’un

Broctier. Ces deuxexpressions, que je n’ai trouvées recueillies dans aucun de nosGlossaires du patois normand, doivent être anciennes, car

Brottierest un nom de famille répandu dans le comté d’Évreux.

Il ne faut pas croire cependant que le

Broc, malgré l’apparenceseptentrionale du mot, soit un ustensile usité seulement dans les paysà cidre. Les pays vignobles en font emploi, & le mot

Brocca,dans la langue italienne, signifie une cruche de table. Furetière,& après lui les auteurs du

Dictionnaire de Trévoux,définissent le Broc,

amphora, un « gros vaisseau portatif dont lesTaverniers se servent pour aller tirer du vin à la cave, & ledistribuer en haut en plusieurs petites portions, selon qu’on les leurdemande. » Et Furetière ajoute : « On a aussi chez les grands des

brocs d’argent où on met du vin ou de l’eau, quand on en doit servirquantité sur les tables. »

Le Broc (on prononce

bro), qui a disparu de nos jours dans lesmaisons élégantes pour faire place aux caraffes, aux bouteilles& à des cruches de fantaisie, avait déjà chez nos pères desustensiles rivaux, dans les pots, cruches, cruchons, cannes, cannettes& pichets de diverses figures & contenances, en terre,en grès & en verre. L’antique pichet, ou

channe, congénère du

pitcher anglais, en terre jaune ou grise, se montre encore sur lestables villageoises avec la même forme qu’il avait au moyen-âge, cequ’attestent les fragments découverts dans les fouilles de nosantiquaires. L’usage de plus en plus fréquent du verre, &surtout l’invention assez récente, dit-on, des bouchons de liége, acausé une révolution dans l’emploi de ces vases, & a amené laprédominance des bouteilles & flacons d’espèces diverses.Savary des Brûlons, dans son

Dictionnaire de Commerce, au mot

Bouchon, signale comme un usage alors nouveau à Paris, la coutume de« tirer presque tous les vins en bouteilles de gros verre, oùl’expérience a appris qu’ils se conservoient mieux que dans lesfutailles même. » Réduits à n’employer que des bouchons de métal ou debois enveloppé de filasse, il n’est pas étonnant que nos pères n’aientusé qu’assez rarement des bouteilles comme ustensiles de table,& qu’ils n’aient guères eu d’autres vases bouchés & àgoulot étroit que les gourdes, bidons, ou bouteilles de voyage.

Les vases destinés à contenir des liquides peuvent se classer suivantle mode de leur fermeture. L’absence d’un couvercle caractérised’ordinaire les vases destinés à renfermer des liquides d’un usageordinaire & que l’on garde peu de temps, tels sont lesaiguières, buires, pots à l’eau & cruches communes. Uncouvercle de matière semblable à celle du vase s’applique sur l’orificedes cafetières & des urnes qui les ont précédées. Une largebonde ou rondelle de bois ou de liége sert de caractère commun à toutela famille des bocaux, & à quelques cruches à grandeembouchure. Mais un système de fermeture fort en vogue pour les brocs,c’est un couvercle d’étain, d’argent ou de fer, attaché au col du vasepar une charnière. Cet opercule inséparable convient surtout aux vasesdont l’embouchure n’est point ronde & est garnie d’un canal ourigole pour diriger le liquide en versant. Un appendice saillant ducôté de la charnière & se projetant sur l’anse permet desoulever le couvercle par la seule pression du pouce de la même mainqui saisit l’anse. Les ouvriers qui fabriquent de notre temps descafetières & des bouilloires font un emploi continuel de cetappareil, adapté aussi à quelques burettes d’église & àcertains pots à tabac.

Nous avons cru ces définitions nécessaires pour parler avec quelqueprécision des vases de faïence qui font l’objet de ces recherches. Ence moment où la céramique des XVIe, XVIIe & XVIIIe sièclesexcite si fort l’engouement des curieux, il nous a semblé bon de fairesur les noms de nos vases quelque chose d’analogue à ce qui a été faitsur les amphores, les canthares, les præfericula, les

kotyle et lesdivers vases à boire des anciens. Les érudits connaissent les

Recherches sur les Noms des Vases grecs de M. Panofka, & lesdoctes

Observations de M. Letronne sur le même sujet ; M. Ussing apublié en 1844, avec figures, une dissertation

De Nominibus VasorumGæcorum ; pourquoi n’aurions-nous pas écrit quelques lignes, moinssavantes sans doute, sur les vases en usage chez nous ?

II.

C

ES Brocs d’argent qui figuraient sur la table des grands seigneurs duXVIIe siècle, au témoignage de Furetière, ont donné sans doute l’idéeaux faïenciers rouennais de fabriquer les Brocs ausujet desquels nous dissertons. On sait, en effet,par les Mémoires de Saint-Simon que cette faïencerie dut son brillantessor à la prohibition de la vaisselle d’argent dans les dernièresannées du règne de Louis XIV. Mais nous ne pensons pas que les hautesclasses de la société aient jamais adopté l’usage de ces Brocs enfaïence. Car s’il existe un bon nombre d’aiguières, d’assiettes& d’autres pièces de vaisselle décorées d’armoiries ou dechiffres & exécutées pour les personnages les plus éminents,nous ne connaissons pas une seule de ces cruches qui soit marquée d’unblason, même de famille bourgeoise. Tandis que les écussons deMontmorency-Luxembourg, du duc de Saint-Simon, l’auteur des

Mémoires,de La Vrillière, de Bigot, de Durfort-Lorges-Duras & d’autresmaisons illustres ornent fastueusement les grands plats circulaires& les plateaux carrés de faïence de Rouen, nous n’avonsrencontré sur ces brocs que des images de patrons ou des scènespopulaires.

Voilà pourquoi nous les qualifions ici de Brocs à Cidre, comme on lefait volontiers à Rouen ; cette dénomination nous semblant plus exacte& moins vague que celle de cruche, qu’on leur donne encoregénéralement. Le mot cruche peut en effet comprendre, comme celuid’amphore, toutes sortes de vases à anse & à large goulot. Lesobjets dont nous parlons affectent au contraire la forme des brocs enbois, tels que les fabriquent les tonneliers normands, sauf l’évidementdu pied qui existe quelquefois dans ces faïences & que latonnellerie ne peut exécuter, mais qui se retrouve souvent dans lesbrocs en étain. Nous les appelons enfin

Brocs à Cidre, parce qu’ilssont une production spéciale des faïenciers des pays à cidre. Les Brocsà vin fabriqués à Nevers ont bien comme les Brocs rouennais desdevises, des dates & des inscriptions, mais leur forme n’estpas la même. Ce sont plutôt des flacons ou des gourdes, des bouteillesplates, que des cruches ou des pichets. La fabrique de Nevers aconservé encore de ce côté les traditions de son origine italienne :les Italiens appellent

siasca une grande bouteille plate : la

siaschetta de moindre dimension est une gourde aplatie &portative. En visitant, en 1866, le musée céramique de Nevers, nousn’avons pas aperçu une seule pièce dont la forme nous rappelât le typedes Brocs rouennais, & l’examen du musée de Sèvres montre bienle caractère distinct des deux fabriques. Le Broc à vin nivernaisappartient à la classe des vases appelés

siasco &

siasca enItalie ; le Broc normand est une variété de la cruche, nous n’osonsdire de l’amphore.

Une preuve de plus que le cidre est bien la liqueur pour laquelle cesvases peints ont été faits, c’est que des Brocs semblables pour laforme aux Brocs de fabrique rouennaise ont été produits à Sinceny, prèsde Chauny en Picardie, contrée où la boisson normande est en honneur.Cette destination est d’ailleurs généralement reconnue. Un de ces vasesde la collection Le Véel, aujourd’hui au musée de l’hôtel de Cluny, aété publié dans le journal

L’Art pour Tous, 3e année, n° 90, sous lenom de

Pot à Cidre. Mais décidément l’expression de Broc à Cidre,employée dans la nomenclature du musée de Sèvres, nous paraîtpréférable, & c’est pour en faire voir l’exactitude que noussommes entrés en matière par une digression sur le cidre, & surles vaisseaux divers fabriqués par les tonneliers.

III.

C

E qui distingue les vases qui nous occupent des ustensiles vulgairesdestinés aux usages de la vie commune, ce qui les fait rechercher descurieux & placer avec honneur parmi les pièces rares descollections, ce sont non-seulement les peintures qui les décorent, maisavant tout les inscriptions & les dates qu’on y lit &qui en font de véritables monuments pour l’histoire de la céramique. Lesoin que l’on prit de les dater & d’y écrire des noms de lafaçon la plus apparente, montre qu’à l’époque même de la fabrication deces pièces, on y attachait une importance spéciale & qu’on lesconsidérait comme des objets hors ligne, tout-à-fait en dehors de lafabrication courante de la vaisselle usuelle, livrée par milliers aucommerce & à la consommation journalière. La belle conservationde la plupart de ces vases montre aussi que leurs possesseurs n’enfaisaient point un usage fréquent, & qu’on les a conservés dansles familles & transmis héréditairement comme des objetsauxquels on attache du prix & que l’on garde avec soin. Labeauté de leur vernis, la bonne exécution de leurs décors en font aussides échantillons d’élite & on peut les considérer en quelquesorte, comme des chefs-d’oeuvre du métier, sortis des mains desmeilleurs ouvriers, qui y mirent une attention refusée aux ouvragesfabriqués à la tâche & à la douzaine. Les noms inscrits& les dates montrent que c’étaient des objets faits exprès pourune personne désignée, sur une commande particulière & destinésà être offerts en présent, comme souvenir d’un événement marquant dansla vie du donataire.

Il y a cinq ou six ans, la plupart des marchands & des curieuxsupposaient encore que les noms inscrits d’une façon si apparenteétaient la signature des ouvriers ou des peintres sur faïence. Un denos amateurs de céramique les plus instruits, M. Eugène de Beaurepaire,disait en 1861, à propos de la splendide exposition de Rouen : « Lesplats sont très-rarement signés & datés, mais il en estautrement des buires & des cruches ; presque toujours ellesindiquent avec le nom du potier l’année de la fabrication. Ce sont làdes éléments authentiques d’appréciation dont il est inutile de faireressortir ici l’importance (1). »

M. Alfred Darcel, dans une brochure sur la même exposition, avait ditde son côté, en parlant de la faïence de Rouen : « On en fit surtoutdes cruches, pièces généralement datées &

signées, &fort intéressantes à cause de ces dates pour l’histoire de la faïence(2). »

Nous-même, en rendant compte de l’exposition organisée à Elbeuf en1862, à l’occasion du trentième congrès de l’Association normande, nousdisions encore : « Une cruche en faïence de Rouen, à Madame Quesné, estcouverte d’une peinture facétieuse avec légende & signéeL

OUIS M

ARETTE 1721 (3). »

Cependant les éléments de comparaison fournis par l’abondante série deces cruches ou pots à cidre que l’on remarquait à cette intéressanteexposition d’Elbeuf, devaient faire pressentir que le mot de signaturedevenait inexact. En effet, parmi les noms de famille peints en grandeslettres, au bas de la panse de ces brocs, on ne retrouvait le nomd’aucun des fabricants de faïence de Rouen, & il étaitdifficile d’admettre que ces noms, si bien moulés au beau milieu de lapièce, fussent ceux d’ouvriers ou de peintres inconnus & quin’auraient signé ainsi qu’une seule pièce. Les artistes d’ailleursn’ont-ils pas l’habitude de signer leurs noms dans les coins peuapparents de leur ouvrage & en caractères abrégés ou cursifs ?Ces légendes, soigneusement tracées, à l’endroit où l’usage de nospères aurait fait figurer des armoiries ou une devise, sont donc aucontraire des noms de dédicace ou des marques de propriété : ellesn’ont rien de commun avec les monogrammes ou les paraphes tracés aurevers des pièces comme marque de l’ouvrier.

Ce fut dès lors un point considéré comme indubitable par le savant M.André Pottier : il n’en continua pas moins à noter avec grand soin pourson

Histoire de la faïence de Rouen, qui n’a été mise sous pressequ’après sa mort, tous les

Brocs inscrits & datés quiparurent, en 1863, à l’exposition normande de Bernay, & en1864, à l’exposition régionale d’Évreux. Les peintures & lesnoms sont en effet curieux pour l’histoire de la vie privée, mais lesdates lui fournissaient sûrement des renseignements pour établir lachronologie des motifs décoratifs, des couleurs & des procédésde fabrication pendant tout le cours du XVIIIe siècle, c’est-à-diredepuis l’époque la plus brillante de la faïence de Rouen jusqu’auxdernières années de sa décadence. Tel est donc l’intérêt des dates quisont le caractère ordinaire de ces pièces de collection.

IV.

R

ECHERCHONS maintenant dans quelles circonstances elles ont étédécorées, de quels événements elles ont été le

memento, quel rôle, enun mot, elles ont joué dans la vie & les habitudes de nospères. Fabriquées exprès pour une ou deux personnes désignées, à unedate précise, ce n’étaient pas évidemment de ces objets de luxe quel’on choisit tout faits, suivant son goût ou sa fantaisie, dansl’assortiment d’un marchand, pour l’ornement de son habitation ou ladécoration d’une table somptueuse. Pièces isolées & tout-à-faitpersonnelles, elles ne faisaient point partie des riches services devaisselle armoriée destinés aux nombreux convives d’un festind’apparat. Elles se distinguent, en effet, au milieu des autres objetsde vaisselle, à peu près comme une médaille commémorative d’unévénement se distingue au milieu de simples monnaies. L’image du saintpatron du destinataire, fréquemment peinte sur la panse de cesmonuments de céramique, leur donne un caractère de solennité, quis’allie d’une façon originale avec le rôle naturellement jovial d’unvase à boire. La comparaison d’un bon nombre de ces

Brocs inscrits& datés laisse voir que beaucoup d’entre eux ont été fabriquéspour servir de cadeaux de noces, & que d’autres plus rares ontdû être offerts comme gages d’amitié ou de reconnaissance pour quelqueservice rendu. Mais lorsque deux noms se trouvent sur un même vase, onpeut dire hardiment que ce sont ceux de deux jeunes époux, &que la date au-dessous est celle de leur mariage.

La coutume d’un pareil emploi de la céramique remonte à la plus hauteantiquité. Visconti, dans un mémoire inséré dans l’ouvrage de M.Panofka sur les

Antiques du Cabinet Pourtalès, a publié les peinturesd’un beau vase grec trouvé en 1801 dans un tombeau de Nola. SuivantVisconti, ce vase, vendu 10,000 fr. en 1865, lors de la dispersion dela collection Pourtalès, était un présent nuptial où se trouvaientréunies les figures des époux Politès & Phylonoë, &celle de Dinomaché, mère de l’épousée. – Le moyen-âge chrétien fournitdes exemples d’usages semblables, & au XVIe siècle, en Italie,on fabriqua en grand nombre ces

cupe amatorie que l’on voit figurerdans les musées. Nous citerons à ce sujet le passage suivant des

Recherches sur la céramique de M. Jules Greslou :

« Des majoliques, sous forme de vases, plats ou assiettes, ornées d’unportrait de femme avec, presque toujours, un nom de baptême au-dessous,se rencontrent assez communément. Elles sont généralement remarquablespar la beauté de la femme & par les richesses du costume. Onattribue ces majoliques (dites

Amatorie) à une mode, qui eut lieu enItalie parmi les riches gentilshommes, de faire faire ainsi le portraitde leurs fiancées ou maîtresses & de le leur offrir en présent.C’est surtout vers la fin du XVIe siècle que cette mode aurait acquisson plus grand développement (4). »

Il ne faut donc point s’étonner si les ouvriers italiens qui ontintroduit à Nevers l’industrie de la faïence ont continué cestraditions. Un flacon ou gourde de forme plate, à décor bleu, conservéau musée de Sèvres parmi les productions nivernoises, sous le n° 6276,est évidemment le souvenir d’un mariage : on y lit les noms de «Jacques Clerjault » & de « Marie Pinguegneau » &au-dessous on voit les images de leurs patrons. Saint Jacques est peintsur une face de ce vase & la Vierge Marie sur l’autre. Nousavons vu à Nevers, au musée céramique, d’autres pièces de faïence, desBrocs à vin notamment, marqués ainsi de deux noms conjoints. Plusieurs

Brocs inscrits sont cités dans le grand ouvrage de M. du Broc deSéganges, sur la faïence de Nevers, qui signale surtout des bénitiersde mariage avec l’image des patrons des époux, leurs noms & ladate.

La fabrique de faïence rouennaise procédant de Nevers comme Neversprocède de l’Italie, l’usage de pièces de vaisselle pour présentnuptial aurait pu s’introduire de ce côté, si déjà il n’avait étéaccrédité dans les pays du Nord. Une gourde en faïence de Bruges, ouplutôt en terre jaune vernissée, figurée & décrite par M. FélixDevigne, dans les

Annales de la Société royale des Beaux-Arts& de Littérature de Gand (5), porte en grandes lettresgothiques le mot significatif

ama. Elle est en forme d’aumônière& pouvait être suspendue à la ceinture par les deux anses quiaccompagnent son étroit goulot. M. Devigne attribue au XVIe sièclecette pièce rarissime.

Du reste, la vaisselle au moyen-âge portait fréquemment desinscriptions en grandes lettres gothiques, parfois tracées en relief& plus souvent en creux sur le bord ou

marly des assiettes& des plats. On voit au musée de Sèvres une férie abondanted’anciennes terres de Beauvais à inscriptions gothiques. Des devisespieuses, de courtes prières se remarquent souvent sur ces débris dumobilier de nos aïeux. On a recueilli à Rouen des portions de vieillesassiettes, antérieures à la faïence, ainsi décorées, & notreami, M. Pannier, possède un curieux fragment de ce genre, trouvé àLisieux.

Ce n’était pas seulement à la poterie ou à la faïence que l’ons’adressait pour fabriquer des présents nuptiaux. D’autres ustensilesde ménage servaient à inscrire les noms de deux époux & à noterla date de leur union. A l’exposition de Chartres, en 1858, on vitfigurer (6) une curieuse marmite en fonte autour de laquelle on lisait: P. H

ENRI B

ELLESME ET M

ARIE C

ATRINE F

ILLETTE, SON ÉPOUSE, 1722. Lesouvriers fondeurs de nos forges dans la Haute-Normandie ont conservélongtemps la coutume de fabriquer ainsi des marmites enjolivées defleurs de lis & d’inscriptions à l’occasion du mariage de leurscamarades ou même de leurs propres noces. J’ai vu l’an dernier dans uneauberge de Beaumont-le-Roger une grande marmite toute constelléed’étoiles, de merlettes & d’autres menues figures, conservéeprécieusement comme un objet de famille. Elle porte en effet cetteinscription d’orthographe rustique :

FREDERIE * LEROUE * ET

MARGUERITE * ROBILLARD * SON

EPOUSE * 1808 *

Mais au XVIIIe siècle, & dans la bonne bourgeoisie, ce sontsurtout les Brocs à cidre en faïence de Rouen, qui paraissent avoir étépréférés pour cette destination galante. Il en est peu qui soient sansnoms & sans date : si plusieurs ne portent que des rébus ou desdevises bachiques, chose fréquente sur les Brocs à vin de Nevers, laplupart présentent le nom de deux époux. Ceux mêmes qui offrentseulement un nom isolé peuvent être considérés comme une pièce séparéed’une paire où le nom de l’autre conjoint se trouvait sur un secondBroc. L’exposition normande organisée à Falaise, en 1864, quoique moinsabondante au point de vue céramique que les expositions de Rouen,d’Elbeuf, de Bernay & d’Évreux, présentait cependant unéchantillon curieux de ces Brocs conjugaux : tous deux de formeidentique, plus élancée & plus gracieuse que d’ordinaire, avecun goulot ondulé. Leur panse est remplie par un bouquet de fleurs jeté& dessiné légèrement, où le rouge & le bleu se marient.

Cette similitude de forme s’explique, car ces deux

pichets ont étéfabriqués pour un couple normand :

Mr. Morinière. Me.Morinière.

Sur le Broc du mari les fleurs sont plus lourdes, les tiges moinsgrêles : elles font l’effet d’oeillets. Comme aucune date n’y figure, ilest permis de supposer qu’ils n’ont pas été faits pour un présent denoces, mais que les deux époux ont pu les commander plus tard, durantleur union.

Ces lignes étaient écrites, lorsqu’une communication due à labienveillante amitié de M. Eugène de Beaurepaire nous a mis sur la voied’une particularité philologique relative à ces dons de mariage. « Dansles environs d’Alençon, nous a écrit M. de Beaurepaire, onnomme

Cochelins des présents & spécialement des brocs ou desassiettes spécialement offerts aux mariés le jour de la noce. J’aisouvent rencontré des gens de la campagne qui refusaient de vendre desobjets de ce genre sous prétexte que c’étaient des

Cochelins de leursgrands parents, ou qui se servaient de cette raison pour élever leursprétentions. »

Dans le langage populaire de la Haute-Normandie, le mot

Cochelinexiste, mais seulement avec la signification d’un gâteau aux pommes.Averti par ce que nous apprenait M. de Beaurepaire, nous avons consultéles divers Glossaires provinciaux que nous possédons, & voicice que nous y avons trouvé :

Le

Dictionnaire du Patois Normand de MM. Du Méril dit ceci : «

Cochelin (Orne), sorte de gâteau long & par extensionprésent..... »

Le

Glossaire du Patois Normand, de Louis Du Bois, publié par M.Travers, contient les articles suivants : «

Cochelin : fruit del’églantier. (Alençon). –

Cochelin : tourte aux fruits, gâteau long.Par extension un cadeau. Le coquelin ou la cocheline, dansl’Eure-et-Loir, est une sorte de gâteau pour le premier jour de l’an. »

Le

Dictionnaire du Patois du Pays de Bray, de M. l’abbé Decorde, le

Petit Dictionnaire du Patois de l’Arrondissement de Pont-Audemer, parM. Vasnier, le

Glossaire Normand, de M. Le Héricher, & le

Dictionnaire Picard, de M. Corblet, n’ont pas recueilli le mot

Cochelin. En revanche nous avons trouvé dans le

Vocabulaire duHaut-Maine, par M. de Montesson, l’article suivant :

«

Cochelin. Gâteau qui se fait pour Noël & qui doitprobablement son nom à de petits ornements en pâtisserie en forme decoqs. C’est par ce mot que l’on désigne aussi les cadeaux faits à unfilleul par ses parrain & marraine. Le

Cochet était unprésent en viande, en vin ou en argent, qu’un nouveau marié offrait àses compagnons. (Du Cange,

Cochetus, 3.) »

Mais M. Jaubert, dans son

Glossaire du Centre de la France, estencore plus explicite. Voici ce qu’il dit au mot

Cochelin :

« Cadeau que les parents, & surtout le parrain & lamarraine, font à des mariés ; jadis, il était ordinairement composéd’ustensiles de ménage : c’est presque toujours, aujourd’hui, une sommed’argent. A Argenton, il n’y a pas encore très-longtemps, le cochelinconsistait en une écuelle d’étain à couvercle, & lorsqu’onparlait du potier d’étain qui fabriquait ces sortes de vases, onl’appelait toujours le

marchand de Cochelins.

« Les mots

cochetus, cochet, coquet, don de noces, dont il estquestion dans le

Trésor des Chartes, ont la même signification quenotre mot

Cochelin. »

Coquelin est au reste un mot ancien : car en Normandie il existecomme nom de famille.

Ainsi donc un plat à barbe portant au fond l’inscription B

RUMENT, 1699,& figuré dans l’

Histoire de la Faïence de Rouen de M.Pottier, comme le plus ancien échantillon connu de décorationpolychrôme, était sans doute un

Cochelin, c’est-à-dire un présentd’étrennes ou de noces. De même trois assiettes populaires de lacollection de M. de Beaurepaire montrent qu’à la fin du siècle suivant,la mode de ces présents de noces & aussi d’étrennes étaitencore en pleine vogue. L’une porte l’image du patron du mari, l’autrecelle du patron de la femme, la troisième celles réunies des patrons dumari & de la femme. Les inscriptions sont celles-ci :

RobertRobineau. Perrine de Fait.

1784. 1784.

Perrine de Fait & Robert Robineau

1791.

V.

D

ES dates & des noms inscrits, passons aux sujets des peintures.

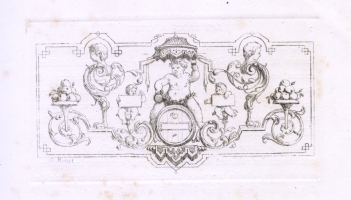

Il n’entre pas dans notre cadre d’énumérer ici tous les ornements, tousles motifs de décoration semés sur la surface émaillée de ces vases,& qui ont varié depuis l’époque originaire & supérieuredes riches guipures exécutées en bleu, jusqu’aux temps de la décadence,où la multiplicité des couleurs cherchait à suppléer à l’infériorité dudessin. Ce serait rentrer dans l’histoire générale de la faïencerie deRouen, depuis ses créateurs, Poirel, sieur de Grandval, &Poterat, sieur de St-Sever, Sotteville & Quatremares (7),jusqu’à l’époque de la Révolution. Ce que nous voulons noter seulement,ce sont les images, les figures qui décorent plus particulièrement lesvases étudiés ici. Ces figures peuvent se diviser en sujets religieux& en sujets profanes & de fantaisie.

Les Brocs à sujets religieux portent d’ordinaire l’image du saintpatron du destinataire. Nous citerons comme exemples les piècessuivantes exposées à Évreux en 1864 : Un Broc, de faïence de Rouen,décoré en bleu & représentant sainte

Anne instruisant laVierge

Marie, avec les noms & la date : « Marie-Anne Le Chat1723. » – Un autre Broc, de même fabrique, mais à décor polychrôme,représentant sainte Marguerite avec le nom & la date : « 17Marguerite Touzé 36. » – Un autre également polychrôme, daté de 1783,avec le nom de Martin Lafleur & au-dessus l’image de saintMartin (8).

On voit dans la collection Le Véel, au musée de l’hôtel de Cluny, uncharmant Broc de faïence de Rouen, sur lequel on a peint les images desaint Robert & de sainte Reine au-dessus des deux noms « RobertLa Vingne, Reine Marais, 1727. » La face de ce Broc nuptialreprésentant saint Reine a été reproduite dans la superbe série dephotographies coloriées exécutées d’après la collection Le Véel par M.Delbarre, & elle a été gravée dans le journal l’

Art pourTous. Un Broc de la collection de M. Eug. Daufresne, juge au Havre,représente sur un côté saint François recevant les stigmates &de l’autre sainte Catherine, avec les noms « François Bouquetot »& « Catherine Tragin ». La date 1769 est inscrite au-dessousd’un riche bouquet de fleurs, qui décore le point d’insertion del’anse. Mais nous ne pouvons citer ici tous les Brocs à images desaints qui figurent dans les collections : nous avons déjà indiqué plushaut une pièce du musée de Sèvres montrant qu’à Nevers l’usage depeindre à la fois les patrons & les noms des époux étaitégalement en vogue.

Parmi les sujets profanes, on remarque des devises énigmatiques, despeintures facétieuses, des inscriptions bachiques ou burlesques& des attributs de métiers ou de professions : enfin des sujetsde chasse.

Les inscriptions bachiques nous semblent moins fréquentes sur lesfaïences de Rouen que sur celles de Nevers. Elles se trouvent engénéral sur des pièces d’une exécution beaucoup moins soignée que celledes Brocs à images religieuses. L’orthographe de ces devises sentl’enseigne de cabaret, & range les pièces à inscriptionsbachiques parmi la faïence tout-à-fait populaire : témoin une bouteilleplate ou gourde de chasse de la collection Le Véel au musée de Cluny,sur laquelle on lit :

An . Pli | ra Tont

La Bou | Teille

A . Sim | on . Ouy

Pron . | Temant.

17 | 20.

~~

C’est par là que l’on s’éloigne du Broc à Cidre type pour descendrejusqu’aux bouteilles en forme de Bacchus à cheval sur un tonneau. Aumusée de Sèvres, un Broc à vin de faïence de Nevers, catalogué n° 3770,représente deux messieurs & deux dames à table sous unetreille, avec l’inscription suivante tracée au bas de la panse, sur lebord du culot :

Jacques . Dominique : Gallois.

1763.

Un autre beau Broc de Nevers, conservé au musée de Sèvres, sous le n°6194, nous amène aux pièces à sujets de métiers, à marquesprofessionnelles. Cette pièce remarquable représente d’un côté saintJean-Baptiste & de l’autre saint Nicolas, patron des bateliers,avec cette légende tracée au-dessous en lettres italiques :

Monsieur iean breton marchant voiturier par eau

demeurant à la Charité, 1732.

M. Jules Houdoy, dans ses

Recherches sur les Manufactures Lilloises dePorcelaine & de Faïence, cite deux exemples de cruches, potsou brocs, pour la bière probablement, décorés d’emblêmesprofessionnels. L’un d’eux, avec décors dits à la corne, montre lesanalogies qui existent entre le décor des faïences de Rouen &celui des faïences de Lille, analogies qui ont longtemps fait confondreles deux fabriques. « C’est un pot dont la panse est occupée par unvaste médaillon rocaille, dans lequel est représentée un ouvriertisserand, travaillant à son métier, avec cette inscription :

CHARLESDELLEMME, 1758. En dehors du médaillon, le décor consiste en tigesd’oeillets & en rinceaux identiques à ceux des faïences à lacorne ; il n’y a pas jusqu’aux petites rosaces & aux insectesqui accompagnent ordinairement ces fleurs qui ne soient aussireproduites, seulement ici le décor est bleu & non polychrôme.(9). »

M. Houdoy avait dit plus haut : « Nous possédons un pot de grandedimension, fait sur commande, sans doute, pour être offert en cadeau àune association de dentellières (au XVIIIe siècle, l’industrie desfemmes de Lille consistait presque uniquement dans la fabrication de ladentelle au carreau), ou destiné au cabaret où elles se réunissaient lejour de leur fête patronale (le Broquelet). Le pot, d’une contenance decinq à six litres, est d’une forme gracieuse ; le manche est formé decinq câbles tordus, dont les extrémités s’attachent au pot comme parune griffe. Sur le devant de la panse & entouré de rinceauxgracieux, s’étale un vaste médaillon dans lequel est représentée unefemme assise, faisant de la dentelle au carreau ; à côté d’elle, dansune chaise de bois, est un tout jeune enfant ; des jouets sont éparsautour de lui ; la scène est placée dans un paysage. Au-dessus dumédaillon, & compris dans la frise d’un joli goût, qui entourele haut du pot, se trouve un écusson portant en croix deux fuseaux dedentellières ; sous le pot, on lit l’inscription suivante :

N : A :

DOREZ.

1748.

C’est-à-dire : Nicolas-Alexis Dorez, un des petits-fils de BarthélémyDorez, fondateur de la manufacture » (de faïence de Lille) (10).

Voici pour la première fois un nom d’artiste écrit sur cette faïence,au lieu du nom du destinataire : mais ici c’est bien une signature, carcette inscription est tracée

sous le pot, & non point en lieuévident au bas de la panse, comme le sont tous les noms que nous avonscités jusqu’ici. Ce Broc, à attributs professionnels, ne rentre doncpas dans la catégorie générale des

Brocs inscrits. – Notons aussi lenom de ce cabaret lillois cité par M. Houdoy : le

Broquelet,diminutif de

Broc, probablement usité seulement dans le dialecte deLille.

Nous allons voir tout à l’heure que différentes pièces de faïence, desBrocs inscrits notamment, représentant des sujets cynégétiques,rentrent cependant dans la classe des pièces à emblèmes professionnels,les vases que nous citerons ayant été peints précisément pour desgardes des eaux & forêts ou pour des officiers des chasses.

VI.

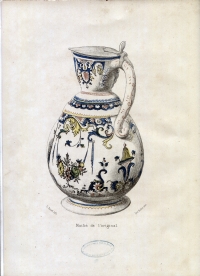

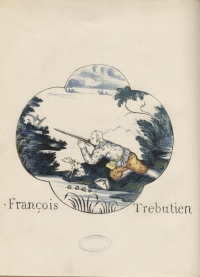

I

L est temps d’appliquer ces données au joli Broc à Cidre en faïence deRouen, dont l’image fidèlement exécutée à moitié grandeur de l’originalpar notre ami M. Bouet, sert de frontispice à cette étude de céramiquenormande. Une seconde chromo-lithographie, placée ici en regard denotre texte, représente le sujet de chasse qui décore le centre de lapanse, du côté opposé à l’anse. Les noms

François Trebutien

tracés au-dessous donnent un intérêt particulier à ce

pichet normand& font qu’il est devenu le prétexte de notre dissertation. CeFrançois Trebutien, d’une famille du Cinglais, dans l’évêché de Bayeux,n’est rien moins en effet que le bisaïeul d’un littérateur bien connu,M. François-Guillaume-Stanislas Trebucien, l’un des conservateurs de laBibliothèque publique de Caen, orientaliste savant, l’éditeurenthousiaste de

Maurice & d’Eugénie de Guérin, mais dontnous n’avons pas à énumérer ici les nombreux travaux.

Fidèle au culte des souvenirs, M. Trebutien a conservé pieusement cetobjet héréditaire, & il nous a prié amicalement d’en rechercherla signification. Voilà pourquoi nous avons interrogé les traditions encomparant les autres pièces analogues. « C’est pour moi un monument defamille, consacré par les émotions de ma première enfance », nousdisait-il dans une lettre sur la provenance de ce vase curieux. « Ilétait de tradition dans la famille que c’est mon bisaïeul, FrançoisTrebutien, Garde Général des Domaines & Bois du Roi, qui estreprésenté sur la bouteille avec sa chienne Fidèle ; portrait de purefantaisie, je l’avoue. Un antiquaire qui s’est occupé aussi de lacéramique normande croit que c’est tout simplement un sujet de chasseavec le nom du propriétaire. Comme Nemrod, mon bisaïeul était un grandchasseur. »

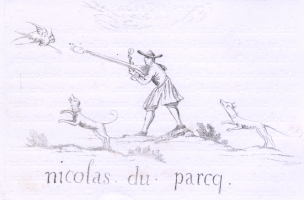

Mais cette représentation n’était pas purement cynégétique, ni due àune fantaisie isolée, car M. Paul Baudry, notre confrère de la Sociétédes Bibliophiles normands à Rouen, possède dans sa collection decéramique une pièce tout-à-fait analogue. Un Broc à Cidre,

inscrit& daté, à lui cédé par un fermier nommé Duparc, représente unchasseur ajustant son fusil & précédé d’un lévrier.

Décoré entièrement en bleu, il porte les noms & la date :

Nicolas . du . parcq . 1746.

Or ce Nicolas du Parcq était, comme François Trebutien, un Garde desEaux & Forêts, ainsi que l’atteste une série d’assiettesaujourd’hui dispersées dans plusieurs collections & notammentdans celles de M. Assegond, à Bernay, & Gustave Gouellain, àMaromme. Ces assiettes présentent en effet au centre une inscriptiondisposée circulairement :

Nicolas Duparcq garde Du Roy . : .

Il faut rapprocher de ces deux pièces un plat à barbe lithographiécomme type des faïences de la troisième époque, celle de la décadencede l’art, dans les

Recherches historiques sur les Faïences deSinceny, par le docteur Warmont (11). Ce plat à barbe offre l’imaged’un chasseur debout, précédé de son chien & tirant unchevreuil ; avec l’inscription :

DESBANC GARDE A COUCY

1785.

Les faïenciers de Sinceny, en Picardie, qui ici ont pris un plat àbarbe pour subjectile de leur peinture, connaissaient cependant lesBrocs à Cidre, témoin celui qui figure au musée de Sèvres, sous le n°6179, & qui, pâle imitation des faïences de Rouen, porte,au-dessous d’un groupe d’oiseaux & de feuillages, l’inscription:

Louis Tondu, 1785.

Mais en Normandie des plats à barbe, des saladiers, des cuvettes,&c., ont aussi été datés & marqués de noms depossesseurs : nos pères aimaient volontiers voir leur nom, leur marque,leur chiffre ou leurs armes & quelquefois leur portrait,peints, gravés ou frappés sur les ustensiles à leur usage, sur lesmeubles qui leur plaisaient davantage ; la reliure des livres, lavaisselle, l’argenterie, la verrerie, les plaques de cheminées, lestapisseries & les vitraux des maisons, les râpes à tabac& cent autres espèces d’objets en fournissent des exemplesvariés.

Un Broc à Cidre en faïence de Rouen, faisant partie de la richecollection de M. Loisel, à la Rivière-Thibouville, inscrit du nom& de la date « Michel Lenfant, 1725 », nous paraît être unquatrième exemple d’une faïence destinée à un officier des eaux& forêts, car on y voit l’image d’un chasseur & d’unbûcheron (12), & ce chasseur est revêtu d’un large baudrierfleurdelisé, insigne de sa fonction. Enfin au musée céramique de laville de Bernay, formé de la première collection de M. Assegond, ontrouve un grand saladier, dont le fond représente trois chasseurs avecleurs chiens, l’un tirant des lapins, l’autre une volée de perdrix, letout avec cette inscription :

Claude Iouanin . Garde .

. De . Chasse .

. 1729 .

Ce serait sortir du cadre de cet article que de rechercher à quellecatégorie d’officiers des chasses & des forêts appartenaientceux dont les noms sont venus jusqu’à nous, sur ces monuments fragilesde l’art céramique. On pourrait trouver leur hiérarchie dans le

Codedes Chasses, dans le

Dictionnaire des Eaux & Forêts,& dans d’autres ouvrages d’ancienne jurisprudence.

La date 1746 inscrite sur le Broc du garde du roi Nicolas Duparcq,aujourd’hui dans la collection de M. Paul Baudry, est presque celle duBroc de François Trebutien que nous étudions plus particulièrement. Cardans sa lettre précitée, écrite longtemps avant que nous ayonsrassemblé ces divers faits, son arrière-petit-fils, M. F. G. Trebutien,nous disait encore :

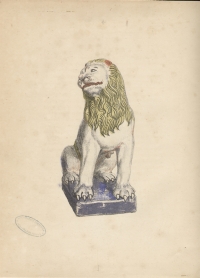

« J’ai oublié de vous dire que sur le côté opposé au grand médaillonest la date de 1745. Ce Broc faisait partie d’un magnifique service enfaïence de Rouen, qui fut donné en cadeau à mon bisaïeul par un grandpersonnage qu’il avait eu occasion d’obliger. J’ai encore vu un Bacchussur son tonneau, de dix-huit pouces environ de haut... On m’assure quele petit chien bleu (le dessin est de la grandeur de l’original)faisait partie de la garniture de cheminée, mais je ne me souviens plusbien que de deux lions à crinière jaune (13). »

La conservation plus que centenaire de ces faïences dans les famillesest, malgré les perturbations de ce siècle, un fait assez fréquent. Al’exposition de Bernay, en 1863, un propriétaire des environs, M.Mordant, avait produit (n° 190) une cruche en faïence de Rouen, portantpour inscription : « Pierre Mordants, 1750.)

VII.

N

OUS avions communiqué les chromolithographies que ces recherchesexpliquent, au savant M. André Pottier, l’année qui a précédé sa mort,& à première vue, avant de savoir que le Broc de FrançoisTrebutien était daté de 1745, il l’attribua au milieu du XVIIIe siècle.Or les deux plus anciens Brocs connus sont datés l’un de 1699 &l’autre de 1702 : ils appartiennent à M. Paul Baudry. M. Eug. Daufresneen possède un autre sur lequel on lit « Iean Cappet, 1708. » M. AndréPottier a dressé avec le plus grand soin, pour son

Histoire de laFaïence de Rouen, un recueil de pièces datées, rangéeschronologiquement depuis la fin du XVIIe siècle, jusqu’en 1814, époquede l’extinction de la dernière fabrique. Une note prise au moment deses explications, nous permet de reproduire ici l’analyse des diverséléments décoratifs qui accompagnent le sujet principal.

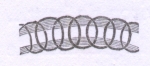

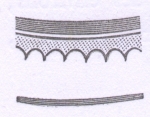

Le festontracé en rouge est la bordure ordinaire des assiettes polychrômes,dites à la corne.

La guirlande suspendue sur les côtés de la panse est le motif resté leplus longtemps en vogue : cette guirlande se trouve dès 1699 dans labelle collection de M. l’abbé Colas, chanoine de l’Église de Rouen, etva jusqu’en 1790.

L’ornement

engreslé, comme on dit en termes de blason, ressemblant àun picot de dentelles, tracé sur le pied &sur le haut de la panse, est un motif ordinaire aux faïences de Moustiers : il a étérarement employé à Rouen.

Quant à cette draperie qui retombe aux deux côtés de laguirlande, c’est un décor très-rouennais. Enfin les autres menusornements, à réserve de blanc, sont le motif typique de Rouen dontcette pièce réunit les caractères franchement marqués.

En résumé, nous disait M. Pottier, ce Broc appartient par ses peinturesau style de transition : il a dû sortir de l’une des quatre fabriquesqui s’élevèrent à Rouen à l’expiration du privilége de Poterat.

L’anse figurée sur la lithographie est une restitution : elle manque sur la pièce originale.

VIII.

I

L est impossible de terminer cette notice sans dire un mot d’un détailou ornement singulier que le Broc de François Trebutien ne présentepas, mais que l’on remarque sur divers Brocs rouennais, notamment surle Pot-à-Cidre de la collection Le Véel, figuré dans le n° 90 dujournal l’

Art pour Tous. C’est un tuyau également en faïence cuitavec la pièce & qui traverse horizontalement la panse du Brocd’un côté à l’autre : une rosace ajourée d’une manière variée fermechaque bout de ce tuyau. Parfois la rosace, au lieu de terminer untuyau transversal, pénétrant de part en part, recouvre seulement unenfoncement qui n’en est que le simulacre.

Quelle était la destination de ce singulier appendice ? Plusieursamateurs le considèrent comme un tube réfrigérant (14), destiné àrafraîchir le liquide contenu dans le Broc, mais peut-êtrel’introduction de ce manchon n’avait-elle d’autre but que de montrerl’habileté du potier, & de faire une sorte de tour de force, deproduire un objet curieux, une surprise, plutôt qu’un ustensile d’unusage commode. Les Brocs de cette espèce devaient, en effet, êtretrès-difficiles à tenir propres à l’intérieur.

La collection de M. Assegond, à Bernay, contient un de ces Brocs, avecjour transversal ou surprise, qui mérite d’être signalé ici à deuxautres titres ; il représente sainte Anne & saint Nicolas,& porte l’inscription suivante, tracée avec un mélange decapitales & de petit-romain :

. MaRIE . ANNE . cassaiGNE ~~~~~ Nicolas MaletRa . 1733 .

Or, première particularité, le vert domine dans son décor, &cette coloration, qui rappelle la

famille verte des porcelainesorientales, passe pour caractériser les faïences sorties de la fabriqueGuillibaud. Cependant, seconde particularité, il porte le nom d’unautre fabricant rouennais, Maletra, ou Malestra, avec celui de safemme. Comme ce nom est celui du destinataire & non del’artiste, faudrait-il supposer que ce

Cochelin nuptial aurait étéoffert aux époux Maletra par leur confrère Guillibaud ?

Puisque j’en suis à dire un mot de ces faïences de la

famille verte,je signalerai aussi un Broc décoré d’ornements verts, récemment achetéaux environs de Bernay, pour M. Rouland, Trésorier général de l’Eure,& qui porte l’inscription : « Jacques . Hardel. »

Une remarque qu’il est encore bon de faire ici, c’est que les nomsinscrits sur ces faïences sont presque toujours tracés en lettrescourantes d’impression, dites caractère romain, & non encapitales.

Nous n’aborderons point ici les procédés techniques de la fabricationde ces vases : ce serait sortir du cadre d’une monographie &empiéter sur l’histoire générale de la Faïence. Le grand ouvrage de M.Pottier contiendra d’abondants renseignements sur ces procédés : lesdocuments recueillis par Haillet de Couronne & publiés par M.Léopold Delisle en donnent déjà un aperçu. Piganiol de La Force, de soncôté, disait, à propos des fabriques de Nevers : « On peut voir commentse fait la fayence dans les notes que Pierre de Frasnay a faites sur unpetit poëme de sa composition, intitulé

La Fayence ; ils sont l’un& les autres dans le

Mercure du mois d’Août de l’an 1735(15). »

Les Brocs en faïence de Rouen, inscrits & datés, ouintéressants par leurs décors, montent aujourd’hui à un prix assezélevé dans les ventes de curiosités. Nous citerons ici les prixatteints à la vente de la collection E. L... faite à Rouen les 9& 10 mai 1864. Le n° 6 du catalogue, « Broc à fleurs &cartouche rocaille polychrôme encadrant un saint Matthieu, camaïeubleu, inscrit & daté 1762, » fut adjugé à 71 fr. – On paya 39fr. 50 l’article 7 ainsi désigné : « Broc décoré de fleurs de couleursen réserve sur fond bleu ; deux médaillons ainsi réservés sur chaqueface représentent une entrée de ville fortifiée. Daté de 1786. » Maisun « Broc en faïence blanche de fabrique ancienne, orné sur le devantd’un portrait de femme à la Louis XIV dans une couronne de feuillage,le tout en bleu, » n’étant décoré que d’une façon très-simple,& sans date, n’atteignit que le prix de 15 fr.

Enfin pour terminer, nous parlerons de la contenance habituelle de cesvases. Quoiqu’elle soit très-variable, la plupart d’entre euxcontiennent au moins un pot ou deux bouteilles, ou quatre chopines,mesure normande. La capacité métrique du Broc figuré au frontispice decette monographie est en litres, de 2,90, c’est-à-dire qu’il contienttrois pintes & un posson, autrement un pot, une pinte &un quart.

NOTES :

(1)

La Faïence de Rouen à l’Exposition, par M. Eug. de Robillard deBeaurepaire, dans le tome XXXIII du

Bulletin monumental, page 13 dutirage à part.

(2) Darcel,

L’exposition d’art & d’archéologie de Rouen.Rouen, Brière, 1861, brochure in-8°.

(3)

Exposition artistique & archéologique d’Elbeuf,compte-rendu dans l’Annuaire normand pour

1863, page 12 du tirage à part.

(4)

Recherche sur la Céramique, par M. Jules Greslou (Chartres,Petrot Garnier, 1864), page 7.

(5) Tome VI, volume de 1855.

(6) N° 1315 du Livret imprimé.

(7) Consultez les

Documents sur les Fabriques de Faïence de Rouen,recueillis par Haillet de Couronne & publiés par M. LéopoldDelisle.

Valognes, Martin, 1865, in-8°, page 51.

(8) Exposition d’objets d’art & de curiosité à Évreux ;Catalogue analytique, nos 230, 169 & 906.

(9) Jules Houdoy,

Faïence Lilloise, page 78.

(10) Jules Houdoy,

Faïence Lilloise, pages 70 & 71.

(11) Chauny, Vissecq, libraire, 1864, in-8°.

(12) Exposition d’Évreux en 1864 ; Catalogue analytique, n° 878.

(13) Voir la troisième & la quatrième lithographies.

(14) Exposition d’Objets d’Art & de Curiosité à Évreux en 1864; Catalogue analytique, nos 57 & 168.

(15)

Description de la France, 3e édition, tome X, page 383, art.

NEVERS.