Chargé decontinuer cette Statistique routière jusqu’aux limites normandes, jedois prendre le lecteur à l’endroit où M. de Caumont vient de lelaisser, c’est-à-dire à l’entrée de Lisieux, dont voici une brèvedescription, et que nous allons d’abord traverser.

La route franchit la vallée dans la ville même de Lisieux, qui estfortement encaissée entre de vertes collines, au confluent des rivièresde Touques et d’Orbec. On commence à descendre vis-à-vis le châteaumoderne de Bourguignoles ; et, après avoir dépassé le faubourg deSaint-Désir, qui forme une commune distincte de celle de Lisieux, onentre dans la ville, auprès de l’abbaye des Bénédictines. Une chapelle,bâtie il y a deux ans, remplace celle que la Révolution leur a enlevée,et qui est aujourd’hui l’église paroissiale de la commune deSaint-Désir et d’une partie de la ville. Cette église, ainsi que toutesles autres constructions de l’abbaye, date du XVIIIe siècle. Elle a unenef avec collatéraux : orientée dans le sens contraire des autreséglises, son portail s’avance sur le versant du coteau. Une ogiveinsignifiante, accolée à l’extérieur du chevet, est le dernier reste del’ancienne paroisse détruite il y a cinquante ans.

Le voyageur traverse bientôt les eaux réunies de la Touque et del’Orbiquet : près du pont, deux maisons gardent encore des vestiges del’ancienne porte de Caen. Quelques pas plus loin, on édifie desmaisonnettes de plâtre et de sapin sur l’emplacement de l’Hôtel-Dieu,ou hôpital des Mathurins, supprimé en 1840. L’église, conservée auculte depuis la Révolution, n’a été fermée et enfin abattue qu’en 1841.Elle présentait, sur le bord de la rue, une nef du XIIIe siècle, avecun seul collatéral du côté de l’épître.

La place Royale vient ensuite, et l’on aperçoit le grand portail del’ancienne cathédrale. Une des façades de l’évêché, occupé maintenantpar les tribunaux et la sous-préfecture, s’appuie contre l’une destours de l’église : cette façade est bâtie en pierres et en briques,dans le goût monumental de l’époque de Louis XIII. La majeure partiedes anciens jardins de l’évêché forme aujourd’hui un jardin public,orné de terrasses, d’où l’on jouit d’une vue riante et étendue.

La place St-Pierre est au centre de la ville. On gravit ensuite une ruefort rapide, et, après avoir coupé le boulevard, on a, sur la droite,les constructions modernes de l’hôpital général. La route de Parissubit aussitôt une bifurcation ; en face, une route nouvelle vientd’être percée, pour conduire à Pont-Audemer et éviter en même temps, àl’aide d’un embranchement, la forte montée de l’ancienne grande route.Celle-ci, qui tourne à droite, longe les bâtiments de l’hôpital, etsort de la ville, bordée de belles habitations. C’est dans le vallon,au nord, que naissent les sources dont les eaux alimentent lesnombreuses fontaines publiques. A mi-côte, au milieu d’un quinconce,une croix de fer, appelée la Croix-Saint-Ursin, indique l’endroit où,suivant la tradition locale, les reliques de saint Ursin, qu’honoreparticulièrement la ville de Lisieux, se seraient miraculeusementarrêtées, lorsqu’au XIIIe siècle on en opéra la translation. Un vieuxtableau très-curieux, conservé dans l’une des chapelles de l’église deSaint-Jacques, représente les circonstances de cet évènementmerveilleux.

Lisieux est une cité très-ancienne, qui fut capitale des Lexovii, àl’époque romaine. Malgré cette antique importance, son évêché, suppriméaujourd’hui, n’avait été fondé qu’après tous les autres évêchésnormands. Nous ne pouvons ici aborder son histoire, car la naturesommaire de ces notes de voyage nous force de nous abstenir de tous lesdétails purement historiques. On peut consulter les travaux que MM. L.Dubois, H. de Formeville et A. Bordeaux de Prestreville ont publiés surleur ville natale et sur ses évêques.

Disons seulement que le diocèse de Lisieux a été, en vertu duconcordat, démembré entre les deux évêchés de Bayeux et d’Evreux. Laville épiscopale et toute la partie comprise dans le département duCalvados dépendent désormais du diocèse de Bayeux. Le titre même a étééteint, et il ne subsiste plus que la cathédrale, la liturgie etquelques usages locaux.

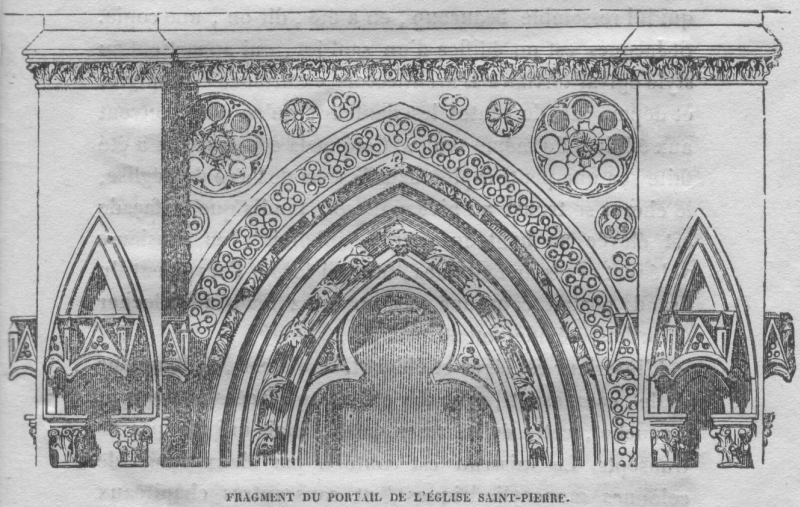

L’ancienne cathédrale, dédiée à saint Pierre et à saint Paul, esttrès-vaste. Sa façade sévère, et accompagnée de deux tours, estprécédée d’un parvis élevé au-dessus d’un certain nombre de degrés. Lanef, soutenue par des colonnes monocylindriques à bases garniesd’

agrafesou

empattements,est séparée du choeur, de même style, parun transept à dimensions majestueuses. Ce transept est couronné par unegrosse tour en lanterne, et doublé d’une espèce de nef transversale, oùsont établis des autels. Les collatéraux font le tour de l’édifice, et,derrière le rond-point du choeur, il y a trois chapelles. L’étagesupérieur de la nef, le choeur et les transepts sont percés par deslancettes sans divisions. Mais le jour arrive, en outre, dans levaisseau par les chapelles qui s’ouvrent dans les collatéraux de lanef, et qui, greffées sur les flancs de l’édifice aux XIVe et XVesiècles, sont éclairées par de vastes fenêtres. Sauf ces additions etla grande chapelle de la Vierge bâtie derrière le sanctuaire parl’évêque Cauchon, qui avait condamné Jeanne-d’Arc lorsqu’il étaitévêque de Beauvais, l’église de Saint-Pierre est une cathédrale despremières années du XIIIe siècle, rendue plus austère encore par lesderniers reflets du style roman. Ce style se manifeste surtout àl’extérieur par les corniches garnies de corbeaux. La Révolution acomplètement saccagé cette église, et la nudité causée par lepillage subsiste tout entière. Le mobilier présente donc peu de détails: les orgues sont détruites, mais les stalles méritent l’attention. Onn’a pas besoin d’indiquer les six grandes scènes de la vie de saintPierre et de saint Paul, suspendues dans le choeur, et qui, malgré leurmérite, ont, comme tous les grands tableaux ainsi placés, le tort demasquer les lignes architecturales. – L’amateur de peinture visitera,en outre, un saint Sébastien dans l’une des chapelles de l’abside, etl’antiquaire se gardera de quitter cette église sans donner uncoup-d’oeil aux deux curieux tombeaux qu’on voit, sous des arcades,dansle transept septentrional. Les médaillons qui ornent l’un d’euxparaissent l’oeuvre d’un sculpteur byzantin. – Parmi ce qui subsisteencore des vitraux, on doit remarquer un panneau du XIIIe siècle àl’une des fenêtres qui sont derrière le sanctuaire.

D’importants travaux s’exécutent au grand portail de Saint-Pierre : leportail latéral est complètement réparé. C’est M. Danjoy qui a dirigéces restaurations avec son talent et sa sage réserve habituels.

Au côté septentrional de la cathédrale, on voyait, il y a environquinze ans, la chapelle de St-Paul dans le palais épiscopal, bâtie parl’évêque Guillaume III d’Asnières. Cette petite église, du XIIIe siècleet d’un style très-pur, a été rasée pour construire une caserne degendarmerie.

L’église St-Jacques, bâtie tout entière dans les premières années duXVIe siècle, à la place d’une autre plus ancienne, a été dédiée le 1erjuin 1540, sous l’épiscopat du cardinal Leveneur. L’église dePont-l’Evêque, qui lui ressemble beaucoup, en a été, dit-on, une copie.St-Jacques est un édifice d’un seul jet, qui appartient au style ogivaltertiaire. L’architecture extérieure est maigre, et dépourvue de toutesles dentelles qu’on voit souvent aux édifices du même temps. Comme laconstruction a été faite sur une pente rapide dans le sens de l’axe del’église, le choeur se trouve au niveau du sol, tandis que la façadeestélevée au haut de perrons subdivisés en plusieurs volées et ornés defontaines, ce qui forme l’agrément du grand portail couronné par unassez maussade clocher en ardoise, évidemment inachevé.

L’intérieur est léger et élégant. Trois nefs, de longueur égale,composent, avec des chapelles placées à droite et à gauche, cetteéglise assez vaste, mais qui n’a pas de transepts. Le vaisseau estsoutenu par deux rangs de colonnes monocylindriques, et sans autreschapiteaux que la

pénétrationdes nervures des voûtes. Au reste, mêmesobriété de sculptures à l’intérieur qu’à l’extérieur. Il n’y a nigaleries ouvragées, ni clefs de voûtes exubérantes, ni dais, nipinacles travaillés à jour. L’église St-Jacques n’appartient nullementau gothique fleuri ; ce n’est pas non plus une oeuvre du style de laRenaissance. Ce qui faisait sa décoration intérieure, c’étaient sesvitres peintes des plus riches couleurs. Les verrières, qui subsistentencore, contribuent beaucoup à l’embellissement de cette église, qui,malgré ses défauts, est une jolie église. Les stalles, de laRenaissance, présentent des panneaux très-richement sculptés.

On a placé dernièrement, à St-Jacques, un orgue, dont les boiseries,composées dans le style fleuri du XVe siècle, ont été exécutées par M.Léonard, sculpteur en bois à Lisieux, sur les dessins de M. l’abbéTournesac, du Mans.

Outre ses édifices religieux, Lisieux offrait encore, il y a peud’années, à la curiosité du voyageur, de beaux restes defortifications. Mais, d’ici peu, tout aura disparu. L’achat fait par lamunicipalité, il y a environ dix ans, d’une grosse tour placée au coindu jardin de l’ancien Doyenné, et qui était l’ornement du boulevard,est un fait inexcusable, puisque la ville ne s’est fait céder cettetour que pour donner aux particuliers l’exemple d’une inutiledestruction.

Les maisons de bois des XVe et XVIe siècles sont très-nombreuses ;elles peuvent être rapportées à trois types différents, et plusieursprésentent de remarquables sculptures. On doit citer surtout deuxmaisons contiguës, rue aux Fêvres, qui sont encore des spécimenstrès-complets de la transition du style ogival à celui de laRenaissance. Les accessoires ornés, tels que détails de serrurerie, demenuiserie ; les girouettes en terre cuite, etc., peuvent, à Lisieux,abondamment garnir les albums des artistes archéologues.

La suppression de l’évêché, en dispersant le haut clergé, et ladilapidation de la bibliothèque de la cathédrale achevée sous l’Empire,ont porté un funeste coup à la culture des lettres dans Lisieux,devenue une ville exclusivement commerciale. Mais, au point de vuemanufacturier, c’est la première ville du Calvados. Elle est aussi laplus peuplée après Caen, surtout si l’on y joint la population des deuxcommunes de St-Désir et de St-Jacques, qui forment ses faubourgs.

Malgré les tendances industrielles des habitants, on trouve àl’hôtel-de-ville une nouvelle bibliothèque encore peu nombreuse, et unmusée où se trouve une oeuvre célèbre, Jésus-Christ appelant à lui lespetits enfants, par Flandrin ; vaste toile qu’on ne pourrait bien jugerque dans un local plus spacieux que le musée de Lisieux. Le modèleoriginal du lion de Barye est la pièce capitale de la salle dessculptures.

Deux artistes contemporains sont nés à Lisieux : l’un est M.Duval-Lecamus, peintre de genre bien connu ; l’autre, architecteenthousiaste et qui s’était pénétré du génie des vieux maîtres, estmort, après une vie courte et agitée, au monastère des Dominicains deBosco, en Piémont. Le R. P. Alexandre Piel fut l’un des premiers quitentèrent, de nos jours, de reprendre l’oeuvre interrompue del’architecture chrétienne, et d’édifier encore des églises gothiques :ce fut à la suite de ces travaux qu’il entra dans l’ordre des Frèresprêcheurs, que l’abbé Lacordaire venait relever en France.

Lisieux possède aussi une Société d’émulation, fondée en 1836, et qui apublié un volume.

M. le docteur Billon, membre de l’Association normande, qui connaîtparfaitement toutes les particularités archéologiques du pays, provoquede tous ses efforts la création d’un musée d’antiquités, destiné àsauver tous les fragments journellement dispersés.

Quand la Société française et l’Association normande se réunirent àLisieux en 1836, M. Leroy-Beaulieu avait pris l’engagement de créer cemusée, à la sollicitation de M. de Caumont.

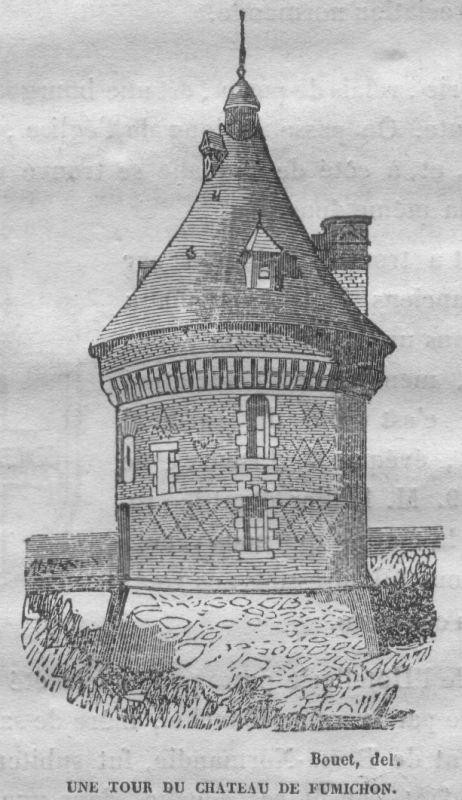

De Lisieux à l’Hôtellerie, il y a trois lieues pendant lesquelles laroute présente peu d’intérêt. Toutefois, à deux lieues de Lisieux, surla gauche, se trouve, dans les terres, le château de Fumichon, formé denombreux pavillons en briques et en pierre, et bâti dans le style à lamode sous Louis XIII. On entrevoit un peu ses grands toits d’ardoises,de la route. Sur le même côté, on aperçoit le petit clocher arrondi del’église de Firfol. Firfol est un ancien prieuré.

A droite, on distingue le clocher massif, les futaies et le château deMarolles, bâti dans le style du siècle dernier. La terre de Marollesappartient à MM. de Piperey, membres de l’Association normande.

L’Hôtellerie, relais de poste, est une bourgade que traverse la route.On passe le long de l’église, qui est du XVe siècle, et à côté delaquelle se trouve une vieille maison de la même époque.

M. Bouet a trouvé ce blason sur la cuve d’anciens fonts baptismauxrecueillis dans un jardin voisin, chez M. Lallier, membre del’Association normande : c’est celui du cardinal d’Annebaut, évêque deLisieux, de 1540 à 1559. M. Lallier étant le propriétaire de la maisonque nous venons de citer, nous lui adressons nos voeux pour qu’il laconserve.

L’église de l’Hôtellerie passe pour avoir été primitivement fondée parla reine Blanche, mère de saint Louis, qui, revenant deBasse-Normandie, fut subitement prise de mal d’enfant, et fit sescouches dans une hôtellerie placée sur le chemin, hôtellerie qui seraitdevenue, par la fondation d’une église, le noyau du village.

A environ un quart de lieue de l’Hôtellerie, on franchit la limite dudépartement du Calvados pour entrer dans celui de l’Eure. Une hauteborne, placée sur le côté gauche de la route, marque l’endroit précisoù l’on passe d’un département dans l’autre. A trois quarts de lieue del’Hôtellerie, la route départementale n° 18 vient s’embrancher à gauchede la route. Elle conduit à Thiberville, gros bourg placé à quelquescentaines de pas dans les terres. Thiberville est un chef-lieu decanton, qui n’a d’intéressant que ses très-forts marchés, où affluentles productions d’une des plaines les plus fertiles du département del’Eure.

A peu près à cinq lieues de Lisieux, on trouve Duranville, dontl’église, située au sud, immédiatement sur le bord de la route, estd’architecture romane. Le portail à plein-cintre, avec deux colonnes,est peu orné d’ailleurs. Le mur septentrional qui longe la grande routeest complètement dépourvu d’ouvertures ; son antiquité n’en est pasmoins révélée par les contreforts très-peu saillants qui le décorent.J’ai remarqué, dans les parties anciennes de cette église, l’emploid’une pierre calcaire, remplie de cellules comme la pierre meulière, etqui m’a paru identique avec le

travertindes Anciens, si répandu danstoutes les ruines romaines de la contrée. – Il y a dans le cimetière deDuranville un if, peut-être aussi vieux que l’église, et dont troishommes auraient peine à embrasser le tronc.

Derrière l’église on aperçoit le château de Bellemare, qui paraît daterdu siècle dernier.

Un peu avant Duranville, on a longé le hameau de la

Chaussée, dont lenom significatif rappelle encore que la grande route occupe, où noussommes, l’emplacement de la voie romaine de Lisieux à Brionne.

Folleville est situé à moins d’un quart de lieue, à gauche, en face deDuranville. Le Theil-Nolent vient ensuite sur le même côté, et l’onaperçoit très-bien, à peu de distance de la route, son église, del’architecture la plus triviale. Tout auprès, dans une ancienne fermed’abbaye, il y a une grange dîmière à chevet percé de lancettesogivales, plus monumentale que l’église actuelle. Une lieue plus loin,toujours à gauche, de belles avenues de tilleuls conduisent d’unedemi-lune plantée sur le bord de la route au château de Lamberville,près le Marché-Neuf. La façade du château, qu’on distingueparfaitement, est construite en briques, avec chaînes et moulures enpierre, et peut dater des premières années du XVIIIe siècle.

On arrive aussitôt au Marché-Neuf, relais de poste situé sur lesconfins des trois cantons de Thiberville, Bernay et Brionne. LeMarché-Neuf est partagé, en conséquence, entre les trois communes deBoissy-Lamberville, Plasnes et Berthouville.

A moitié de la distance qui sépare le Theil-Nolent du Marché-Neuf, on acoupé la route départementale n° 20 allant de Lieurey, à gauche, àBernay, à droite.

La route, ayant subi une légère déviation un peu au-dessus de l’églisede Duranville, cesse de suivre le tracé de la voie romaine, qui,continuant en ligne droite, après avoir passé par le Theil-Nolent etLamberville, traverse le village de Chemin-Haussé, sur le territoire deBerthouville, et, tendant vers Brionne, s’éloigne de plus en plus de laroute actuelle.

En suivant celle-ci, on fait environ une lieue sur la lisièreméridionale du canton de Brionne, laissant à gauche dans les terresBerthouville, célèbre pour les vases et les ustensiles sacrificatoiresqu’un cultivateur y découvrit, en mars 1830, dans un champ du hameau duVillaret. Ces soixante-dix objets en argent, pesant environ 50 livres,sont couverts presque tous d’inscriptions et de figures en relief ; ilsparaissent avoir appartenu à un temple de Mercure, appelé

Canetum, etavoir été enfouis précipitamment, soit à l’approche d’une invasion desBarbares, soit à la suite d’une dernière suspension du culte païen,lors des premiers progrès du Christianisme naissant. – Les vestiges deconstructions romaines abondent dans le voisinage.

C’est à une lieue du Marché-Neuf qu’on peut apercevoir, dans un bouquetd’arbres, à droite de la route, l’église de Boisney, la plusremarquable de toutes celles placées sur le trajet de Lisieux à Evreux.Le transept de cette église, en pierre de taille, présente un groupeélégant de fenêtres romanes. « On y remarque trois autels en marbre etplusieurs pierres sépulcrales provenant de l’abbaye du Bec, entr’autresla tombe de Robert de Floques, illustre guerrier du temps de CharlesVII. » Il y a dans le cimetière deux ifs monstrueux. On a imprimé etrépété que l’un d’eux a vingt pieds, et l’autre seize pieds de

diamètre: c’est sans doute de

circonférencequ’il faut lire.

Non loin de Boisney, on trouve le hameau de Malbrouck, formé, il y aune vingtaine d’années, au point de jonction des routes de Paris àCherbourg et de Bordeaux à Rouen. La route, à gauche, tend à Brionne,petite ville très-ancienne, qui paraît être le

Breviodurum del’itinéraire d’Antonin, et où aboutissaient quatre voies romaines.Brionne fut, au Xe siècle, le chef-lieu d’un comté. On y voit encoreles restes imposants d’un donjon du XIe siècle et l’église abandonnéede Saint-Denis, dans laquelle, en 1050, se tint un Concile célèbrecontre l’hérésie de Bérenger sur l’Eucharistie. Brionne, chef-lieu decanton, qui envoie un député à la Chambre, est à deux lieues deMalbrouck.

A droite, la route de Bordeaux conduit à Bernay, chef-lieud’arrondissement.

Malbrouck dépend de la commune de Carsix, dont l’église, à unedemi-lieue, offre quelques parties du XIe ou du XIIe siècle.On a institué, dans ce hameau, une foire en mémoire du passage deLouis-Philippe, le 28 août 1833.

A peu de distance de Malbrouck, la plaine commence à s’incliner, et laroute descend dans une gorge très-accidentée, qui s’embranche sur lavallée de la Risle. On laisse derrière soi les fertiles plaines duLieuvin, et, à gauche, celles du Roumois (

Rothomagensis pagus),commençant à Brionne, ancienne limite du diocèse de Rouen. Des buttesarides et très-sauvages dominent la route des deux côtés. Ces bruyèresdépendent d’une grande terre, celle de la Rivière-Thibouville. Desfutaies succèdent aux bruyères, et l’on aperçoit bientôt, dans unepetite plaine cultivée, le village de Fontaine-la-Sorêt. L’église, unpeu à gauche de la route, n’est guère moins intéressante que celle deBoisney, et, comme elle, elle a été signalée depuis long-temps au mondesavant par M. Auguste Leprévost, aux écrits duquel nous avons empruntéplusieurs détails. La nef et la tour offrent des parties curieuses dansle style roman du XIe ou plutôt XIIe siècle ; mais les arcatures de latour ont été presqu’entièrement refaites, lors d’une restauration touterécente. Le chevet date des premières années du XVIe siècle ; il estbâti en damier, appareil curieux qui paraît avoir fait fureur dans lesdiocèses d’Evreux et de Lisieux, au moment de la Renaissance. Cechevet, ainsi échiqueté de pierres blanches et de silex noir formantdes carreaux très-réguliers, est percé d’une ogive à deux meneaux et àcouronnement flamboyant, où une brillante verrière représente saintJean-Baptiste, saint Martin et une sainte.

Un ruisseau, qui prend sa source aux environs, vient bientôts’encaisser sur le bord de la route, et y faire marcher, conduite dansun auget, la roue pittoresque d’un moulin à tan. Sur le bord opposé,une entaille faite aux flancs du coteau révèle la constitutiongéologique du sol ; on y prend de la craie légèrement glauconieuse, oùnous avons remarqué des empreintes fossiles qui paraissent appartenir àdes bivalves du genre

ostrea.

M. Charles Le Normand, membre de l’Institut, possède une maison decampagne sur le coteau de Fontaine-la-Sorêt. Une vieille chapelle, oùse rendent des processions ; un ruisseau, qui naît près de la chapelle,sont les poétiques accessoires de cette habitation.

Enfin, on entre dans la verte vallée de la Risle : on est alors à laRivière-Thibouville, relais de poste aux chevaux, où l’on jouit depoints de vue vantés. Sur la pente du coteau qu’on vient de descendre,s’élève le vaste château de la Carogère, bâti, à la fin du siècledernier, par un fermier-général, M. d’Augny. Le corps de logis et lesailes sont construits en briques, avec moulures et cordons en pierre.Les bois, qui couvrent les deux côtés de la vallée, dépendent de cettegrande terre appartenant à M. le comte de Revilliasc, qui habite Caen.

Sur le coteau opposé, on distingue assez bien, lorsque le temps estclair, la masse du donjon et des maisons de la ville de Brionne. Laroute de Pont-Audemer à Evreux longe la vallée, et vient s’embranchersur la gauche de la route de Paris, dans le hameau même de laRivière-Thibouville. – En suivant cette direction, Brionne est à cinqquarts de lieue, et le Bec à deux lieues ; le Bec, fameux par sasavante abbaye, où enseignèrent Lanfranc et saint Anselme, et qui,depuis l’Empire, est un dépôt de remonte !

Le village de la Rivière-Thibouville se compose de moulins etd’auberges groupés au passage de la Risle. Il y avait autrefois unchâteau-fort, qui a soutenu des attaques aux XVe et XVIe siècles. Lafamille des barons de Thibouville faisait grande figure : aujourd’hui,ce village n’a pas même une individualité ; il dépend à la fois descommunes de Fontaine-la-Sorêt, de Nassandres, et même de Brionne. Onbat du blé dans son ancienne église paroissiale, dont les ogives sontmurées, et autour de laquelle des pans de murs, qui paraissent lesrestes du château, se mirent dans les eaux paisibles de la Risle. Cetteéglise et ces ruines criblées de boulets portent le cachet desconstructions des temps d’Henri IV ou de Louis XIII.

A la Rivière-Thibouville, on est à moitié chemin de Lisieux à Evreux.Plusieurs voitures publiques s’y arrêtent.

Lorsqu’on a gravi la côte pour sortir de la vallée, on entre de nouveaudans de grandes plaines en labour. La route est désormaistrès-monotone. On a quatre lieues et demie à faire pour gagner laCommanderie, qui est le relais le plus prochain ; neuf lieues, pourarriver à Evreux. Avant la Commanderie, on ne trouve sur la route quedes maisons isolées. Harcourt, berceau de l’illustre maison de ce nom,est trop loin sur la gauche pour qu’on puisse l’apercevoir. C’est ungros bourg, autrefois comté, puis duché, où existe un hôpital, dont lachapelle romane a été bâtie en 1184. L’église d’Harcourt renferme desfonts baptismaux du XIVe siècle, publiés dans le Bulletin monumental,t. XI, p. 56.

Le château féodal d’Harcourt, dans les dépendances duquel avait étéfondée l’abbaye du Parc en 1255, est aujourd’hui la propriété de laSociété centrale d’agriculture, qui y possède de vastes plantations depins.

Un peu au-delà de la côte de la Rivière-Thibouville, on voit, sur lagauche, les avenues et le château de Bigars, qui appartiennent à M.Lizot, président du tribunal civil de Rouen. L’église de Goupillères enest peu éloignée.

En face, à peu de distance de la route, se trouve Périers ; puis, plusloin, Thibouville. Rouge-Périers, où habite M. Dupont (de l’Eure), estdans les terres, entre Harcourt et le Neubourg.

A Ecardenville, dont l’église est un peu à droite de la route, ontraverse la route départementale de Beaumont-le-Roger au Neubourg. Brayet Combon se présentent successivement à droite dans la plaine : on estalors sur un point assez élevé, d’où l’on peut apercevoir pendantlong-temps le château, l’église et la masse confuse des maisons de lapetite ville du Neubourg, située à gauche, à la naissance d’un vallon.Le Neubourg, privé d’eau courante, donne son nom aux vastes plaines quil’environnent de toutes parts : c’est une localité commerçante, que seshalles et son marché ont rendue importante.

Lorsqu’on a passé la hauteur du Neubourg, on voit, sur le même côté, lapetite flèche, couverte d’essentes, de l’église du Tremblay, et l’oncoupe bientôt la route départementale du Neubourg à Conches, au hameaudes Quatre-Routes, qui s’est assez récemment formé à ce point dejonction.

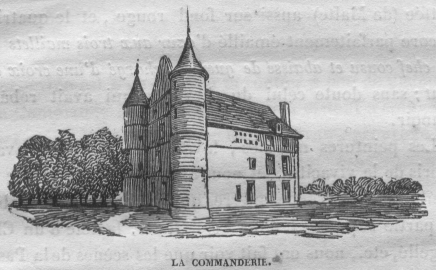

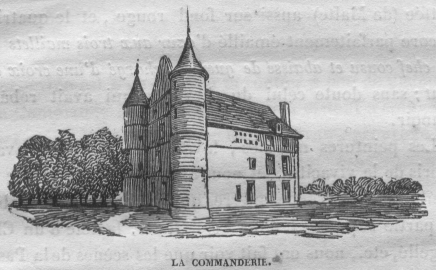

La Commanderie, relais de poste dépendant de la commune de Ste-Colombe,doit son nom à une Commanderie de Malte toute voisine, et dont lestourelles frappaient, naguère encore, l’attention du voyageur, dèsqu’il avait dépassé les dernières maisons de cette bourgade.

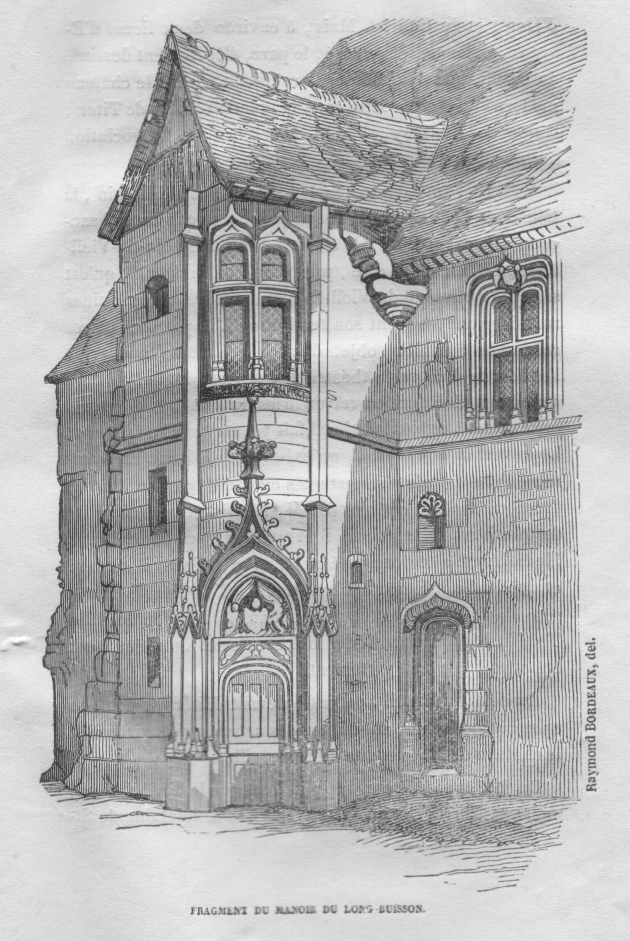

Les grands bâtiments moitié monastiques, moitié féodaux de la ferme duCommandeur, se voient encore à peu de distance de la grande route, àdroite. Cette Commanderie, dite de St-Etienne-de-Renneville, futfondée, vers le commencement du XIIe siècle, par Richard de Harcourt,chevalier du Temple, qui y fut inhumé. L’ordre de Malte la possédaensuite jusqu’à la Révolution de 1789. Le manoir des Commandeurs n’aété démoli qu’en mai 1847, et nous signalâmes alors cette destructiondans le Bulletin monumental. Nous sommes heureux d’en pouvoir offririci un dessin, grâce à une lithographie que des amis de l’archéologie,MM. Laumonier, de Conches, exécutèrent et firent tirer àpetit nombre, il y a sept à huit ans.

L’édifice ne présentait, à l’extérieur, qu’une partie digne d’intérêt,l’extrémité flanquée de deux tourelles rondes en pierre de taille, avecdes assises de silex, et qui paraissait dater des premières années duXVIe siècle. Mais, intérieurement, on trouvait une immense cheminéerecouverte de peintures et d’attributs héraldiques, et un grand nombrede peintures murales masquées par un badigeon écaillé. – Nous avonsvisité les restes de ce manoir lorsqu’il a été à peu près démoli, etnous avons remarqué, parmi les débris de sa construction, d’énormespoutres semées de fleurs de lys, et un bon nombre de pierres sculptées.Les fragments les plus intéressants pour l’histoire sont, d’abord, ungrand morceau de dalle tumulaire du XVIe siècle, sur laquelle avaientété incrustés le visage, les mains d’un chevalier, plus une croix deMalte, et autour de laquelle on lit en caractères gothiques :

lect. lDenis natif de MAINUER ?

en Picardie lequel trespassa ledimenchetiers. jour de iuillet lan mil cinq cens et qu.... ;ensuite quatreécussons en relief : l’un chargé de deux faces,l’autre d’une croix surchamp colorié en rouge, le troisième d’une croix pattée (de Malte)aussi sur fond rouge, et le quatrième encore parfaitement émailléd’

azur aux troismaillets d’or, au chef cousu et abaissé de gueules,chargé d’une croix d’argent ; sans doute celui duchevalier qui avaitrebâti le manoir.

Les peintures murales, lavées par la pluie, avaient repris de lavivacité, et nous avons pu en retrouver l’ensemble sur les grandespierres qui jonchent le sol. D’abord, la partie supérieure d’un

EcceHomo, la tête d’un Christ flagellé, etc., nous ont faitvoir que lesscènes de la Passion décoraient une salle. Elle était peinte à fresquesur la pierre, et le Christ avait partout une auréole rouge couverte derayons dorés. – Toutes les autres peintures, faites à l’huile,s’écaillaient plus ou moins. Un crucifiement, où le Christ a les brastrès-élevés, suivant le symbole janséniste, attestait qu’une autrePassion, de proportions plus petites, avait encore été exécutée à uneépoque postérieure. Sur une autre pierre, nous avons trouvé toute unescène, de la grandeur d’un tableau de chevalet, où deux cavaliers,coiffés de chapeaux à plumes, jouaient du luth, en compagnie d’unedame. Le fond représente un paysage : c’est le seul sujet profane quenous ayons retrouvé. Il nous a paru du commencement du XVIIe siècle.

Deux immenses pierres, provenant du manteau de la grande cheminée, nousont présenté la partie inférieure de trois vastes écussons soutenus pardes griffons aux serres redoutables, puis les trois casques ombragés delambrequins exorbitants et fermés de grilles dorées qui surmontaientces blasons.

Enfin les autres débris étaient recouverts d’arabesques et d’ornements,assez grossièrement peints, des XVIe et XVIIe siècles, et même dequelques marbrures du XVIIIe.

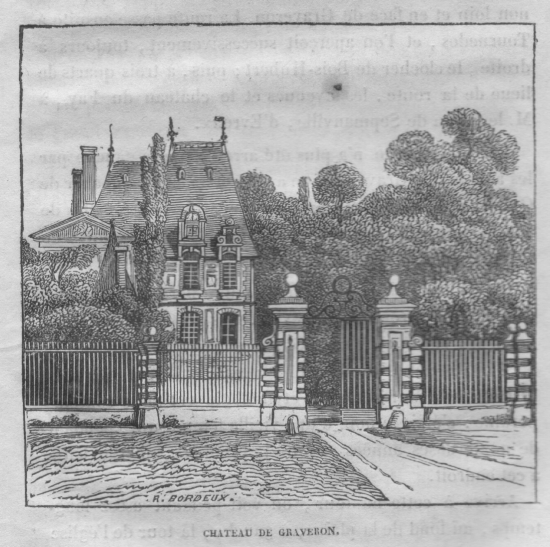

Semerville est à gauche de la route, à peu de distance de laCommanderie. Viennent ensuite, et tout à côté, les futaies et leslongues avenues de Graveron, propriété de la famille de Mme deSalvandy. Le château est un édifice inachevé du XVIIe siècle, àbossages et à compartiments de pierre et de briques, dont le grand toitd’ardoises fait un bon effet. Nous avons dessiné le croquis ci-devant,non de la route, mais auprès de la grille, à l’extrémité de l’avenue.

L’église de Graveron, cachée dans les arbres comme celle de Semerville,est tout auprès du château. Elle n’a aucun intérêt.

St-Melain-la-Campagne est une église fermée, placée non loin et en facede Graveron. La route passe ensuite à Tournedos, et l’on aperçoitsuccessivement, toujours à droite, le clocher de Bois-Hubert ; puis, àtrois quarts de lieue de la route, les avenues et le château du Fay, àM. le baron de Sepmanville, d’Evreux.

Lorsque la vue n’a plus été arrêtée sur la gauche par les avenues deGraveron, on a aperçu au loin le clocher de Quitteboeuf, puis deshorizons bleuâtres, entremêlés de futaies lointaines qui appartiennentà l’arrondissement de Louviers.

Toujours, à gauche, on trouve ensuite Bernienville ; puis, très près dela route, Pithienville. Les postillons font souffler leurs chevaux à ungroupe d’auberges formé sur le bord de la route, et indiqué sur lescartes routières sous le nom de la Mère-Odue. L’étymologie est toutecontemporaine ; c’était le nom d’une vieille femme, qui, pendant denombreuses années, a tenu la première auberge bâtie à cet endroit.

Arrivé à cette hauteur, on voit pendant assez long-temps, au fond de laplaine, à gauche, la tour de l’église de Sacquenville, qui faitdiversion aux flèches d’ardoises de toutes les églises environnantes.L’église de Sacquenville est aussi la plus monumentale d’entre elles.

Saint-Martin-la-Campagne, puis Gauville-la-Campagne, succèdent àPithienville, à la gauche du voyageur.

A droite, après avoir perdu de vue les futaies éloignées du château duFay, on aperçoit Claville, dont le gros clocher d’ardoises couronne unpetit portail de la Renaissance ; puis deux petites églises fermées,Neuville et Branville, plus rapprochées de la route. Branville est enface de Gauville. Enfin, assez près de la route, on aperçoit, depuisl’été de 1847, le clocher de l’église nouvelle de Parville. Dans cedernier édifice, le progrès contemporain s’est manifesté par desfenêtres s’ouvrant à deux battants et ornées de grands carreaux.

A Parville, le terrain commence à s’accidenter, et bientôt la routedescend dans la vallée de l’Iton, dont on aperçoit les coteaux crayeuxà gauche, et boisés à droite.

Les clochers d’Evreux se présentent en face du voyageur, au fond de lavallée.

Au bas de la côte, le hameau de Cambolles dépend d’Evreux, et n’en estséparé que par la magnifique avenue d’ormes, bordée de canaux, qui sertd’entrée à cette ville. A droite, la route de Laigle et d’Alençon vients’embrancher à la route de 1re classe. C’était là qu’il y a douze ansarrivaient les avenues séculaires du château de Navarre, demeureprincière, bâtie par Hardouin de Mansard et entourée d’immenses jardinscréés par Lenôtre. Le dôme du château, répétition du château de Marly,s’apercevait au milieu de la vallée. Des mains des ducs souverains deBouillon, qui y tenaient leur cour, Navarre est passé dans celles del’impératrice Joséphine, qui s’y réfugia après le divorce de Napoléon,et a été vendu par le duc de Leuchtemberg, héritier des Beauharnais,aux hommes de la bande noire. Les belles eaux et les ombrages des beauxjardins de Navarre ont été chantés par Fontanes. Des usines peunombreuses utilisent maintenant l’eau de quelques-unes des anciennescascades.

La route de Paris ne traverse pas Evreux dans sa longueur. Lesquartiers qu’elle parcourt n’étaient même autrefois que des faubourgs.C’est à gauche que se trouvent, d’abord en entrant, le couvent de laProvidence, le grand séminaire actuel, et l’église abbatiale deSt-Taurin. A droite, le portail de la Cour d’assises, qui fut l’églised’un séminaire, se présente sur la rue. La préfecture se voit plus loinà gauche, puis les tours de la cathédrale. En sortant de la ville, àdroite, on aperçoit le petit séminaire et sa chapelle, reste del’église de St-Aquilin, l’une des huit paroisses d’avant la Révolution.

Evreux, chef-lieu de préfecture, est une très-ancienne cité. Son évêchésubsiste depuis bientôt quinze siècles. Les comtes d’Evreux ont joué untrès-grand rôle au moyen-âge. Mais, dans ces simples indications devoyage, nous ne pouvons tracer, même en abrégé, l’histoire de cetteville. Nous renverrons ceux qui voudraient un résumé succinct, etcomplet cependant, des événements dont elle a été le théâtre, auDictionnaire statistique et historique de l’Eure, par M. Gadebled,ouvrage estimable auquel nous avons emprunté plus d’un renseignement.

Malgré les nombreuses destructions accomplies dans Evreux depuis laRévolution, et principalement sous l’Empire, cette ville possède encoreplusieurs monuments. Le touriste qui voudra la visiter, devra faire unelongue station à la cathédrale, belle église qui présente des partiestrès-remarquables et où abondent les vitres peintes et les sculpturessur bois, et aller voir ensuite l’église de Saint-Taurin, la tour del’horloge ou beffroi communal, le palais épiscopal et les ruines del’abbaye de St-Sauveur. Une description monumentale de la villedépasserait au reste de beaucoup le cadre de ce travail. Citons, parmiles choses très-notables, le choeur de la cathédrale, des XIVe et XVesiècles ; le portail du nord de la même église, chef-d’oeuvre de styleflamboyant, qui date des premières années du XVIe siècle ; le transeptméridional de St-Taurin, d’architecture romane, ornée de marqueterie àcompartiments de couleur rouge et bleue, et la châsse magnifique danslaquelle sont conservées les reliques de St-Taurin, 1er évêqued’Evreux, oeuvre d’orfèvrerie du XIIIe siècle, qui a mérité d’êtrecitéeavec les châsses de Cologne et d’Aix-la-Chapelle.

Presque toutes les maisons d’Evreux étant revêtues de plâtre et ayantune apparence moderne, il n’y reste plus guère de façades à caractèremonumental. On doit cependant remarquer deux maisons de bois, rueGrande, nos 12 et 46.

Tandis que le département du Calvados possède une douzaine de Sociétéssavantes, celui de l’Eure n’en a plus qu’une seule, subventionnée parle Conseil général, et qui a son siége à Evreux. En revanche, cetteSociété, dont l’agriculture est le but principal, admet dans son libreprogramme à peu près toutes les branches des connaissances humaines.Elle publie chaque année ses travaux.

Evreux compte au nombre de ses plus jolies promenades son Jardin desPlantes, très-peu fréquenté, malgré l’élégance de sa distribution enamphithéâtre. C’est à l’entrée de ce jardin qu’on trouve labibliothèque publique, un cabinet d’histoire naturelle et un dépôtd’antiquités, collections dont le développement n’est arrêté que parl’insuffisance du local, et qui sont confiées aux soins d’un érudit, M.Chassant, inspecteur d’arrondissement de l’Association normande.

A la sortie d’Evreux, après avoir monté la côte, dont une nouvelleroute auxiliaire n’ôte pas la rapidité, on découvre à droite les restesd’un manoir du XVe siècle, digne d’intérêt, et dont on peut visiterl’intérieur, où subsistent plusieurs grandes cheminées à manteausculpté. La ferme, qui entoure ce vieil édifice, s’appelle le LongBuisson, et passe pour avoir appartenu autrefois aux Templiers.

Derrière le Long-Buisson se trouvent les avenues du château deMelleville, qui a encore deux tourelles carrées du temps de Louis XIII,et dont les bosquets ont, dit-on, été esquissés par Lenôtre.

Sur un plan plus reculé, on remarque le clocher de Guichainville, etles grands arbres qui environnent le château.

A gauche de la route, la vue ne rencontre rien d’intéressant, si cen’est le toit conique des tourelles du manoir de Fauville qu’on peut àpeine distinguer, puis les clochers d’Huest et de Gauciel. Mais, àenviron deux lieues d’Evreux, on longe, de ce côté, le parc, élégammentdessiné, du Breuil, qui vient border la route. Ce parc et le châteaumoderne qu’il environne sont la création de M. de Titer, comte deGlatigny, l’un des membres de l’Association normande.

A droite, on a pu suivre des yeux, dans le lointain, la tour de labelle église de Prey ; puis, à une distance beaucoup plus rapprochée,le clocher de Saint-Aubin-du-Vieil-Evreux. C’est de ce côté, presqu’enface le Breuil, qu’est située la commune du Vieil-Evreux, célèbre parles ruines romaines qui couvrent son territoire. L’importance de cesruines, les nombreux objets d’art qui y ont été découverts, l’existenced’un vaste théâtre, et surtout les débris d’un grand aqueduc dont onretrouve les traces à près de quatre lieues de là, avaient d’abord faitpenser à MM. Rever et Leprévost que c’était là qu’existait

MediolanumAulercorum, l’une des plus importantes cités des Gaules.Mais lesdernières fouilles opérées par M. Bonnin et la découverte de plusieursinscriptions font penser à ce savant que Mediolanum a toujours été oùse trouve Evreux actuel, et que le Vieil-Evreux n’aurait été qu’unétablissement secondaire dont il est question dans la légende de saintTaurin. L’emplacement des bains et celui du théâtre ont été acquis parle département.

Au-delà du Breuil, on passe devant Miséry, dont on aperçoit le clocherau milieu des arbres qui environnent le château de M. le comte deSemerville.

Du côté opposé, beaucoup plus haut que le Vieil-Evreux, on laisseCierrey, et on découvre la flèche lointaine de St-Germain-de-Fresnay,puis celle de Martainville-du-Cormier. Caillouet se trouve ensuite toutprès de la route, et l’église et le château d’Orgeville un peu plusloin. La maçonnerie de l’église de Caillouet est en partie appareilléeen arête de poisson.

L’église qu’on voit à gauche est celle de Boncourt ; les coteauxbleuâtres qu’on aperçoit de temps à autre devant soi, sont ceux de lavallée d’Eure, et touchent aux frontières normandes.

Dès qu’on a dépassé Orgeville, on commence à longer le vaste parc duBuisson-de-Mai, beau domaine où ont habité long-temps deux bâtardsd’Orléans, les abbés de Saint-Phar et de Saint-Albin, et qui appartientaujourd’hui à M. le comte d’Ons-en-Bray. Le château du Buisson-de-Mai,flanqué de quatre pavillons surmontés de campanilles, passe pour êtrel’oeuvre de l’architecte Mansard.

La route descend beaucoup devant cette belle terre, et, à un détour dela côte, on aperçoit Préaux, manoir du XVIIe siècle, perché sur unescarpement sauvage, mais dont les pavillons féodaux ont dernièrementété rendus aussi modernes que possible.

A l’entrée de la vallée d’Eure, St-Aquilin-de-Pacy borde la route. Onarrive bientôt à Boudeville, ancienne baronnie et haute-justice de lamaison de Montmorency. Boudeville dépend de St-Aquilin, quoique n’étantséparé de Pacy que par le pont.

Pacy-sur-Eure, chef-lieu de canton, est une très-petite ville,autrefois fortifiée, qui a figuré dans l’histoire, à partir du XIIesiècle. Philippe-Auguste et saint Louis ont résidé dans sonchâteau-fort, dont il ne reste plus de traces. L’église de Pacy estpetite et assez laide ; mais elle appartient au style ogivalprimordial. La nef et les collatéraux paraissent du commencement duXIIIe siècle ou des dernières années du XIIe. La transition du styleroman au beau gothique à lancettes y présente des particularitéstrès-dignes d’être étudiées. Cette église a été enrichie dernièrementde plusieurs grandes verrières modernes.

Un certain nombre de rues existent à droite et à gauche de la route.Rue des Moulins, on remarque un ancien édifice du XVIe siècle, dont lepignon, percé de fenêtres à croix, est décoré de deux grandesgargouilles (1). Du côté du faubourg de Pacel, on retrouve des débrisde l’enceinte fortifiée, qui, de ce côté, était la limite de laNormandie ; car Pacel dépendait du pays de France, et sa haute-justice,distincte de la justice normande de Pacy, ressortissait au Parlement deParis. Encore aujourd’hui, une rue de ce quartier s’appelle la

rue deFrance.

Le département de l’Eure s’étend cependant à une lieue et demieau-dessus de Pacy, et les communes d’Aigleville et de Chaignes, qu’ontraverse bientôt, sont encore de sa circonscription.

Si, en sortant de Pacy, on jette un coup-d’oeil à gauche au pied ducoteau, on aperçoit les grands toits du château de Ménilles, édificeconsidérable du XVIe siècle. L’église de Ménilles avoisine le château ;elle renferme plusieurs inscriptions, et son portail est élégammentsculpté dans le goût de la Renaissance. Les vignobles de cette bourgadesont réputés dans le pays pour leur vin, et surtout pour le raisin detable.

Mais nous sommes arrivés au terme de notre travail, et les horizons quise déploient désormais n’ont plus rien de commun avec les horizonsnormands.

(Extrait de l’Annuairenormand pour 1849.)

NOTE:

(1) Cette vieille construction en pierres nous a été signalée par M.Marche, coiffeur à Evreux, amateur très-zélé de l’archéologie dumoyen-âge.