M

ONSIEUR DE L

A Q

UÉRIÈREa consacréautrefois deux curieux volumes, aujourd'hui fort recherchés, auxanciennes maisons de la ville de Rouen. Les descriptions sont exacteset la valeur des monuments dont elles nous conservent le souvenir, estsingulièrement rehaussée par les trente-six planches dessinées parHyacinthe Langlois et insérées dans l'ouvrage.

Nous l'avouerons sans détour, Caen n'a pas eu le même bonheur ; ilrenferme cependant un certain nombre d'édifices véritablementintéressants, voués malheureusement pour la plupart, dans un avenirplus ou moins prochain, à une inévitable destruction.

Quelques-uns, il est vrai, ont été l'objet, dans le

BulletinMonumental, d'études piquantes et approfondies de la partde notresavant et regretté confrère Raymond Bordeaux, mais je déploreraitoujours qu'il s'en soit tenu là et n'ait pas publié, avec lacollaboration de son ami M. Georges Bouet, une revue générale de toutesces constructions, infiniment moins mutilées alors qu'elles ne le sontaujourd'hui. L'archéologue et le dessinateur se convenaient à merveilleet tous deux se trouvaient dans les meilleures conditions pourcomprendre ce travail à ces différents points de vue et pour leconduire à bonne fin.

Parmi ces hôtels et ces maisons de curiosité et d'importance fortinégales dont chaque jour accélère la ruine, il est juste de placerdans une catégorie à part les édifices en bois, dont quelques bonsspécimens existent encore à Caen, à Bayeux, à Lisieux et dans lesriches vallées des arrondissements de Lisieux et de Pont-l'Évêque.

Pour nous borner à la ville de Caen, indépendamment de constructionsmoins intéressantes, les

Guidessignalent toujours avec complaisanceaux étrangers, la maison des Quatrans, rue de Geôle, n° 31, les maisonsn° 19 et 94 de la rue Saint-Jean, une vieille masure d'aspect sordideet pittoresque de la rue du Ham, les maisons n° 10 et 12 duMontoir-Poissonnerie, 52 et 54 de la rue Saint-Pierre. Quelques-unesont été dessinées par Bonington, Thorigny, Georges Bouet et par lesympathique et dévoué président de la Société des Beaux-Arts, M.Tesnière. C'est en réparant l'une de ces maisons, celle qui porte le n°54, dans la rue Saint-Pierre, qu'a eu lieu la découverte d'unedécoration extérieure à incrustations multicolores, sur laquelle il neme parait pas inutile d'appeler un instant l'attention.

Par un bonheur qui arrive trop rarement de nos jours aux vieuxmonuments, cette maison, sommairement décrite dans l'excellent

Guidede Caen de Trebutien, réédité par Le Blanc-Hardel, devint,dans lecourant de l'année dernière, la propriété d'un homme intelligent, ayanttout à la fois le respect des choses de l'art et l'amour de sa villenatale, M. Bouet, marchand de tentures d'appartement et de papierspeints.

L'immeuble, fort détérioré, avait un besoin urgent de grandesréparations ; mais, avant de les exécuter, M. Bouet s'entoura desmeilleurs conseils, et, en s'interdisant toute innovation, il borna sonambition et ses efforts à une restitution consciencieuse, ayant pourbut de rendre à la vieille façade, en dépit des injures du temps et deshommes, son aspect, sa physionomie primitives. L'entreprise étaitlouable, le résultat a dépassé toutes les espérances.

Les travaux commencés dans le courant du mois d'août dernier, sous ladirection, du propriétaire, avec le concours d'un sculpteur distingué,M. Douin, ont été achevés à la fin du mois de septembre.

Non seulement on a pu reconstituer la forme des anciennes ouvertures,dégager un poitrail délicatement sculpté, étudier des armoiries quin'avaient pas été signalées, mais encore, et c'est là le point le plusimportant, on a ramené au jour une décoration polychrome parfaitementconservée, qui occupe, sauf quelques lacunes, toute l'étendue de lafaçade et qui produit à l'œil l'effet le plus réjouissant.

Il y a plus de trente ans, au moment où il dessinait cette maison, déjàreproduite par Bonington, M. G. Bouet avait remarqué, sous le badigeon,quelques traces d'enduits colorés, et c'est cette constatation, dont iln'avait pas perdu le souvenir et dont il fit part au propriétaire audébut des réparations, qui a été le point de départ de la découverted'aujourd'hui.

La maison n° 54 se compose : d'un rez-de-chaussée, de deux étages etd'un pignon superposés avec léger avancement d'étage en étage sur larue.

Le rez-de-chaussée a été trop profondément modifié pouf qu'il soitpossible de se faire une idée exacte de son état ancien. Il offraitcertainement deux portes l'une donnant accès à l'intérieur desappartements, l'autre ouvrant sur un couloir conduisant à un logisédifié en arrière, au fond d'une petite cour. Au-dessus de ces deuxportes, s'étendant dans toute la largeur de la maison, régnait unpoitrail sculpté, d'une décoration sobre et élégante formée de redentset d'un écusson central dont il ne reste plus que les contours.

Le premier étage prenait jour par quatre ouvertures juxtaposées, auxmontants finement travaillés. Ces montants sont surmontés de statuettesau nombre de sept. Entre l'appui de ces fenêtres et le poitrail durez-de-chaussée se trouve une surface plane dont la charpente apparenteest disposée en croix de Saint-André.

Même arrangement au second étage, avec ces différences que les croix deSaint-André sont remplacées par des allèges verticales et que lesstatuettes ne sont plus qu'au nombre de trois. A droite et à gauche,au-dessus de deux d'entre elles, on aperçoit des armoiries sculptéessur des cartouches de fantaisie.

Le pignon couronné d'un faîtage aigu à double égout laisse voir, plusou moins ornementées, toutes les pièces de charpente qui leconstituent, poinçon, entrait, arbalétriers, courbes,courbes-jambettes, etc. Il se divise en trois zones distinctes ; aucentre de celle du milieu s'ouvre une fenêtre, séparée en deux par unmontant vertical.

Parmi les statuettes, généralement bien drapées, nous avons reconnu aupremier étage, au centre et occupant la place d'honneur, saint Michelterrassant le dragon ; à droite et à gauche, la Vierge à l'enfantJésus, saint Joseph, saint Pierre tenant les clefs. L'état demutilation des autres personnages, la disparition absolue de leursattributs ne permettent pas de déterminer les saints ou saintes qu'ilspouvaient représenter. Pour être complet, il y aurait à signaler encoredans cette sculpture d'ornementation quelques motifs gracieux et bientraités, mais nous avons hâte de quitter ces détails pour arriver à ceque nous considérons comme le point véritablement saillant de ladécouverte. Tous les intervalles existant entre les différents membresde la charpente étaient, en effet, recouverts de décorations coloriéesdont les fines sculptures de l'ouvrier sur bois formaient l'élégantencadrement.

Ces décorations rouges, noires, jaunes, brunes et bleues régnaientdepuis le haut jusqu'en bas. Les dessins sont assez variés ; on yremarque des étoiles dans des losanges, des roses, des feuilles defougère, des fleurs de lys, des combinaisons géométriques empruntées àl'architecture flamboyante ; aux angles du pignon, on constatel'imitation flagrante des pavés vernissés. Les fleurs de lys occupentencore l'espace compris entre les bras des croix de Saint-André dupremier étage.

Grâce à cette ornementation d'un genre tout particulier, cette hautefaçade parait revêtue, du rez-de-chaussée jusqu'au toit, de carreaux,vernissés ou faïencés. Il n'en est pourtant pas ainsi. A Caen, ledécorateur n'avait pas à sa disposition les brillantes céramiques qui,dans des conditions analogues, furent employées à Dieppe et à Beauvais; mais il y a suppléé et il est arrivé à un effet similaire par unprocédé plus simple et plus économique. Il a rempli de couchesprofondes de plâtre les interstices de la bâtisse en bois ; il a gravéensuite en creux sur ce plâtre humide les dessins qu'il voulaitreprésenter, et il a rempli ces creux de pâtes ou de mastics dediverses couleurs. Grâce à la bonne qualité des matières employées et àleur habile manipulation, l'adhérence a été complète et cesincrustations, d'une profondeur d'environ un centimètre, ont opposé àl'action du temps une solidité indestructible. Les rouges et les noirs,dans la composition desquels entrent le charbon et la tuile pilés, ontconservé leurs nuances primitives ; moins heureux, les bruns, les vertset les jaunes ont pris des teintes ternes et passées sous l'action del'air. Jusqu'à la hauteur du premier étage, les décorationsprésentaient une surface plane et absolument lisse ; elle étaitrugueuse et comme granulée dans toute l'étendue du pignon.

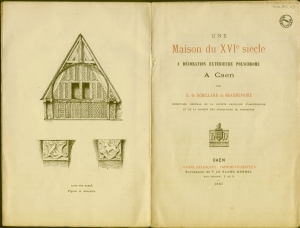

La planche que je donne en tête de ce travail, d'après un dessin fortexact de mon neveu Georges de Beaurepaire, permet de se rendre comptede l'effet obtenu par ce procédé.

L'originalité de cette ornementation polychromée, dont on pourraitciter quelques essais rudimentaires dans le département de la Manche,mais dont nous ne connaissons dans notre région aucune application surune pareille échelle, donne, ce nous semble, quelque intérêt àl'histoire de la maison elle-même. Grâce à l'obligeance de M. Bouet,nous avons pu à loisir étudier les titres de propriété et nous en avonstiré quelques renseignements qui, en dehors de leur valeur intrinsèque,nous permettent de préciser l'origine et la date approximative de laconstruction.

En 1432, le terrain sur lequel la maison n° 54 devait être élevée plustard appartenait aux sieurs Abbé, Prieur et Religieux de l'abbaye deSaint-Martin de Mondaye, qui le fieffèrent à perpétuité à GuillaumeTurgis et à sa femme, moyennant, au profit de l'abbaye, le serviced'une rente foncière annuelle de cinq boisseaux de froment, mesure deBayeux. Le contrat de fieffe, devant Thomas Oger, tabellion à Bayeux,est à la date du 24 janvier.

Cette rente, transportée aux hospices civils de la ville de Bayeux, parl'effet des lois révolutionnaires, grevait encore l'immeuble aucommencement de ce siècle, car nous la voyons énoncée dans un bordereauhypothécaire du 3 novembre 1814.

Nous ne saurions dire combien de temps cet héritage resta entre lesmains de la famille Turgis ; très probablement il dut passer assez vitedans la possession de riches bourgeois du nom de Mabrey ou Mabré,lesquels, après avoir fait fortune dans le commerce, furent anoblis en1593.

La Chesnaye-Desbois, en nous faisant connaître les armes des Mabrey,ajoute qu'il ne peut fournir sur cette famille aucun renseignementprécis.

« Mabrey, nous dit-il, c'est une famille de Normandie dont nous neconnaissons, faute de mémoire, que le nom et les armes, savoir:

D'azur, auchevron d'or, accompagné de deux couronnes du même en chefet d'une merlette aussi d'or en pointe (1). »

M. du Buisson de Courson, auteur d'études nobiliaires trèsconsciencieuses et très estimées, a bien voulu nous communiquer desextraits des

Recherchesde Roissy et de Chamillart, qui nouspermettent d'ajouter quelques détails. Il en résulte que Henry Mabréfut anobli par charte du « mois de may 1593, registrée aux Comptes le 9juillet, aux Aydes le 9 de novembre, sans indemnité, comme bourgeois deCaen, moyennant DC livres payées à Montfort, et CCC livres desupplément à Busnel. »

Ces indications sont exactes. L'édit du 5 août 1592 avait en effetporté création, pour la province de Normandie, de cinq personnesdestinées à être anoblies. Henry Mabré fut au nombre des favorisés.Indépendamment de sa nomination comme échevin de Caen, il avait produitplusieurs provisions de l'état ou office de procureur du Roi enl'élection de Caen accordées à différents membres de sa famille.

Le fils de cet anobli, Thomas Mabré, sieur de Bavent, épousa, en 1602,Dlle Suzanne de Guerville et laissa cinq enfants, dont quatre furentprêtres ou religieux. Un seul resta dans le monde. Ce Mabré, ayantPhilippe pour prénom, se maria avec Suzanne Le Mière et eut deux fils,Jean-Jacques et Magloire, qui étaient mineurs et avaient leur domicileà Bavent en 1666, lors de la

Recherche deChamillart.

Nous avons signalé précédemment, au-dessus des statuettes du secondétage de la maison, la présence de deux écussons d'armoiries. Nous lesreproduisons ici d'après deux dessins qu'ont bien voulu faire pour nousnos dévoués confrères MM. Joseph Douin et Costard. Ce détaild'ornementation, sur lequel tout d'abord nous n'avions pas vouluinsister, a son importance. Il est temps d'y revenir.

Si l'une de ces armoiries, qui figure une licorne passante, nous estinconnue, il n'en est pas de même de la seconde ; on y distingue eneffet très nettement un chevron accompagné en chef de deux couronnesducales et en pointe d'une merlette.

Or, ce sont là les armes très caractéristiques de la famille de Mabré,telles que nous les voyons blasonnées dans Chamillart et dans LaChesnaye-Desbois. De cette constatation, il est légitime de conclureque ce logis est bien le logis patrimonial des Mabré. Mais à quelledate précise a-t-il été élevé ? La réponse à cette question nous paraitégalement facile.

Bien que les Mabré n'aient été anoblis qu'en 1593, il est absolumentimpossible de placer la construction soit à cette date, soit à une datepostérieure. Il faut d'abord considérer que les armes relevées sur lessolives, n'étant pas timbrées, n'impliquent nullement que les Mabréfussent nobles au moment où elles ont été gravées. D'un autre côté, lecaractère général de l'ornementation, sa sobriété, l'absence desmédaillons et des autres motifs que l'on rencontre en si grandeabondance sur les monuments de la pleine Renaissance, nous reportent àune époque plus ancienne, au règne de Louis XII et vraisemblablementaux premières années du XVIe siècle. C'est aussi la conclusion àlaquelle aboutissent des renseignements et des constatations qu'il nousreste à faire connaître.

Ainsi qu'on peut le voir dans l'

Histoirede la ville de Caen, depuisPhilippe-Auguste jusqu’à Charles IX, par M. Pierre Carel,vers lemilieu du XVIe siècle, les Mabrey, Mabray ou Mabré jouaient à Caen uncertain rôle et y avaient une situation considérable. En 1535, unmembre de cette famille était échevin de la ville et fut député versl'amiral d'Annebaut pour le prier d'obtenir du Roi main-levée desdeniers de la ville.

La mission réussit et fit quelque honneur au négociateur.

En 1536, lors des exercices du tir à l'arc prescrits par M. de LaMeilleraye, nous rencontrons un autre personnage du même nom, PierreMabrey, chargé des fonctions de porte-enseigne pour le troisième cantonde Caen.

Beaucoup plus tard, en 1576, on peut encore signaler Henry Mabré, sieurde Romont, qui fut échevin de la ville et qui doit être le même que leMabré anobli en 1593.

Mais depuis la publication de son volume, M. Carel s'est livré à denouvelles investigations et il a rencontré un autre Mabré, ayant Michelpour prénom, élevé à l'échevinat en 1509. Pour nous, ce Michel Mabréest le constructeur de la maison qui nous occupe. Son individualité s'yrévèle non seulement par ses armes, mais encore par la place attribuéeau saint Archange, son patron, dans la décoration. Ce détailsignificatif, joint à la physionomie générale de la construction, lèvetoutes les incertitudes.

La maison de la rue Saint-Pierre est le logis des Mabré ; elle a étébâtie dans les premières années du XVIe siècle par l'échevin Michel,dont elle nous offre les armes bourgeoises avec l'effigie du patron.

L'histoire est ici complètement d'accord avec les donnéesarchéologiques.

Au moment de leur anoblissement, les Mabré possédaient des propriétésimportantes à Allemagne et à Bavent ; ils devaient bientôt transporterleur résidence habituelle dans cette dernière paroisse, en délaissantla maison qui avait été à Caen le siège de leur industrie. En 1617, eneffet, Thomas, fils de Henry, escuier, sieur de Romont, demeurant en laparoisse de Bavent, la vendit à honorable homme Georges Le Sueur, sieurde La Fontayne, bourgeois de Caen, pour le prix de 9.000 livrestournois et 18 livres de pot-de-vin, somme importante pour le temps. Lamaison était malheureusement grevée de tant de charges que le vendeurn'eut à toucher que le pot-de-vin de 18 livres.

Au nombre des créanciers de rentes-hypothèques figure, pour une rentede 85 livres 4 sols 6 deniers, noble homme François Regnauld, sieur desSegrets, le père du poète Jean de Segrais.

A la fin du siècle, le 13 décembre 1678, Françoise Le Sueur, veuve demessire Louis de Canaye, seigneur de Branay, héritière de feu Jean LeSueur, escuier, sieur de Buron, et de Georges Le Sueur, vendit cettemême maison, avec une logette du quartier de la Foire, pour le prix de11.300 livres, à Jean-Jacques Vicaire, sieur du Désert, marchand deCaen. L'année suivante, ce nouvel acquéreur fut condamné, par unjugement de la Vicomté du 14 février, à continuer, au profit del'abbaye de Mondaye, le service de la rente foncière de cinq boisseauxde froment qui avait été le prix de la cession primitive de l'héritagefait au XVIe siècle aux époux Turgis.

Ce Jean-Jacques Vicaire fut le père du célèbre curé de Saint-Pierre,Pierre-Philippe Vicaire, né le 24 décembre 1689, mort le 7 avril 1775.Ce fougueux partisan des Jésuites, docteur et doyen de théologie,prieur de Septvans, vicaire général du cardinal de Fleury et auteurd'un

Discourssur l'heureuse naissance du Dauphin, d'une

Oraisonfunèbre du cardinal de Fleury, de l'

Exposition de la Foi,etc.,naquit dans la maison de la rue Saint-Pierre.

On nous pardonnera, nous l'espérons, les détails un peu minutieux danslesquels nous sommes entré. Ils nous ont permis de déterminer la dateapproximative d'une construction élégante et originale, en même tempsque le lieu de naissance d'un écrivain distingué (2).

NOTES :

(1)

Dictionnairede la Noblesse française, t. XI, p. 279. Paris, 1770.

(2) A la suite de la loi du 30 mars 9837, cette maison a été classéecomme monument historique.