Corps

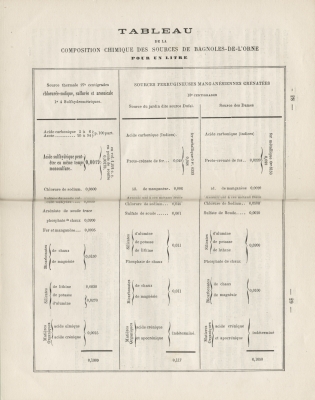

| Guide du baigneur aux eauxminéro-thermales de Bagnoles-de-l'Orne. Notice sur l'établissement etses environs.- Alençon : Impr. Lith. et Stér. Ch. Thomas, 1869.- 67 p. ; 19 cm. Saisie dutexte : S. Pestel pour lacollectionélectronique de la MédiathèqueAndréMalraux de Lisieux (23.XI.2010) Texte relu par : A. Guézou Adresse : Médiathèque André Malraux,B.P. 27216,14107 Lisieux cedex -Tél. : 02.31.48.41.00.- Fax : 02.31.48.41.01 Courriel : mediatheque@cclisieuxpaysdauge.fr, [Olivier Bogros]obogros@cclisieuxpaysdauge.fr http://www.bmlisieux.com/ Diffusion libre et gratuite (freeware) Orthographe et graphie conservées. Texte établi sur l'exemplaire (Bm Lisieux: Norm 1401) de la Médiathèque. Dans le corps du texte il est fait référence aux planches de l'Album de Bagnoles. Il s'agit sans doute aucun du recueil de Jean Louis Tirpenne (1801-1878) : Établissement thermal de Bagnoles-de-l'Orne et ses environs : vues dessinées d'après nature et lithographiées(ca. 1860), nous renvoyons par un lien à chaque planche signalée [lelien s'ouvre dans une nouvelle fenêtre]. GUIDE DU BAIGNEUR AUX EAUX MINÉRO-THERMALES DE BAGNOLES-DE-L’ORNE ~ * ~NOTICE SUR L’ÉTABLISSEMENT ET SES ENVIRONS BAGNOLES-DE-L’ORNE § 1er LA LEGENDE DE BAGNOLES ______ « Il y avait autrefois sur les marches ou confins du Maine, de laNormandie et de la Bretagne, un seigneur de haut lignage et de grandrenom. Il s’appelait Hugues, vidame de la Ferté-Macé, seigneur deTessé, Couterne et autres lieux. Il avait été jeune et beau, fort etbrave, entreprenant et aventureux. Il possédait des châteauximprenables, de grands biens, de nombreux vassaux, des écuries rempliesdes plus beaux chevaux du Perche et de la Normandie, et des meutesexcellentes. Mais, au temps dont nous parlons, il eût tout donné, seschâteaux, ses biens, ses écuries et sa meute, pour retrouver sajeunesse, sa beauté, sa vigueur d’autrefois, la jeunesse, la beauté etla vigueur de Rapide, son vieux destrier, grâce auquel, il avait sisouvent vaincu tous ses rivaux dans les tournois, devancé tous sescompagnons à l’hallali du cerf, défait ses ennemis sur le champ debataille, enlevé les belles châtelaines des manoirs d’alentour. Mais,hélas ! à cet agréable, glorieux, mais rude et dangereux métier, lecheval et le maître avaient vite vieilli et gagné bien des fatigues,bien des blessures et bien des rhumatismes, tant et tant que le maîtrene valait plus guère et le cheval plus rien du tout. Cependant le vidame ne pouvait se résigner soit à faire abattre, soit àvoir périr sous ses yeux dans ses écuries, ce noble et fidèle compagnonde ses succès et de ses horions. Sur la lisière de la forêt d’Andaines, il existait une gorge étroite etprofonde, traversée par un torrent rapide, entourée de rochers escarpéset sauvages et de halliers impénétrables. Nul homme, jusqu’alors,n’avait osé s’y aventurer ; il s’en échappait en effet constamment unevapeur tiède et sulfureuse qui dénotait par trop un soupirail del’enfer, un rendez-vous de damnés, un lieu de sabat et de malédictions.Le cerf aux abois qui, après dix heures d’une chasse acharnée, avait puparvenir à s’y soustraire pendant quelques instants à la poursuite dela meute ardente, y retrouvait des forces et des ailes qui nepermettaient plus de l’atteindre. C’est là que le vieux Hugues résolut, la mort dans l’âme, d’abandonnerson favori, bien convaincu, hélas ! qu’il y laisserait ses os. Quel nefut donc pas son étonnement et sa joie, lorsqu’un mois après il leretrouva à son râtelier, frais, alerte et dispos, comme aux jours oùils couraient les aventures ; il n’en pouvait croire ses yeux ; ilcontemplait, il embrassait, il caressait Rapide, dont l’oeil brillantet intelligent semblait lui dire : Rassurez-vous, c’est moi !... N’enpouvant plus douter, et curieux de voir si le prodige se reproduiraitencore, il envoya successivement, sur le bord de la gorge, ses chevauxles plus infirmes, les plus malades et les plus fatigués ; tousrevinrent au bout d’un mois dans le même état que le premier. Il n’eut plus de repos qu’il ne connut la cause de ces prodiges. Œuvresde Dieu ou du diable, sorcellerie, vertu des plantes secrètes ou desforces mystérieuses de la nature, il voulut en avoir l’esprit net, et,accompagné d’un de ses plus vieux et plus fidèles serviteurs, suivid’une haquenée poussive et fourbue, qui portait ses vivres pour unmois, il s’enfonça sous bois. Chasseur habile, habitué à découvrir lapiste des fauves, dans la bruyère, il n’eut pas de peine à retrouver età suivre le sentier qu’avaient suivi ses chevaux sous les halliersépais. Il arriva ainsi non loin d’une fontaine dont les eaux, quoiquelimpides comme le cristal, exhalaient une diabolique odeur. Il remarquaque les bords de cette fontaine avaient été souvent foulés par lessabots de ses chevaux, et trouvant à quelque pas une grotte creusée parla nature dans les rochers à pic, il résolut de s’y installer pourobserver ce qui allait se passer. A peine son valet eût-il débarrassé sa haquenée du fardeau qu’elleportait, que la dolente bête, rendue à la liberté et à ses instinctsnaturels, dressa la tête et les oreilles, ouvrit démesurément lesnaseaux et aspira l’air comme un chien qui veut découvrir la directiondu gibier dont il sent vaguement les effluves autour de lui ; puis toutà coup, après un instant d’arrêt sur la fontaine, elle s’y précipita,en but les eaux à longs traits et y resta plongée pendant unedemi-heure. Ensuite elle s’en alla paisiblement paître les maigresbruyères suspendues aux flancs des roches arides, ou les herbesmarécageuses qui croissaient au fond du ravin. Le soir venu, l’animalrevint à sa baignoire et à son abreuvoir, et ainsi chaque matin et soirpendant une semaine. Mais déjà il n’était plus reconnaissable : son poil était redevenu douxet luisant, ses jambes et ses reins avaient repris leur souplesse, etla pauvre bête, qui se traînait à peine en arrivant, sautait etbondissait comme un jeune poulain. Il n’y avait donc plus à s’en douter; c’était à l’eau de la fontaine qu’il fallait attribuer le miracle,car rien autre chose ne pouvait l’expliquer. Le vidame était bien tenté de voir si cette eau ne lui serait pas aussipropice qu’à sa bête, mais son vieux serviteur l’en détournait tantqu’il pouvait, convaincu que la fontaine avait sa source bien plus prèsde l’enfer que du ciel, et que c’était un piége du malin pour leperdre... Notre vieux chevalier était brave, et un peu esprit fort.L’espoir de se retrouver jeune, vigoureux et alerte comme aux joursfortunés où il avait gagné l’écharpe et les bonnes grâces de la dame deBonvouloir, au Tournoi de Domfront, excitait son courage. Pourtant ilhésitait encore, lorsqu’un jour il entendit sous bois, les voix de sespiqueurs et de sa meute ardente qui s’acharnaient en vain depuis delongues heures à la poursuite de quelque gros animal aux jambesd’acier. Après s’être bien des fois rapprochée puis éloignée de lagorge, la chasse se dirigeait vers elle à fond de train, lorsque levidame vit passer sur sa tête une masse rousse qui, du haut dupromontoire appelé depuis le saut de la Biche, se précipitait dans lafontaine - C’était en effet une pauvre Biche aux abois qui avait eurecours à ce parti désespéré pour dépister les chiens. Mais tandis queceux-ci arrivés sur le bord du précipice, fouillaient les hautesbruyères pour retrouver la voie, la Biche, d’abord immobile et raide,reprenait ses sens et bientôt ses ébats, et lorsque la meute, après delongs détours descendait au fond du ravin pour s’y désaltérer, lavaillante bête, plus alerte que jamais repartait comme un trait. Lesoir arrivait sans que les piqueurs eussent pu sonner le triomphanthallali. C’en était trop - Le vidame lui aussi, se précipita dans la fontaine ety but à satiété, non pourtant sans s’être signé trois fois. Au bout de quelques jours, il sentit ses membres raidis se détendre, sapeau ridée s’assouplir, la force lui revenir, et dans tout son corps unbien-être indéfinissable qu’il ne connaissait plus depuis longtemps.Témoin de ce résultat, le vieux serviteur, après avoir recommandé sonâme à Dieu, à notre dame la Vierge, à son saint patron et à tous lessaints du paradis, se décida à faire comme son maître ; à quelque tempsde là, maître, serviteur et monture revenaient au manoir, à peinereconnaissables et ayant fait pour de longues années provision de vieet de santé. Le vidame se maria avec la dame de Bonvouloir, et il eneut beaucoup d’enfants. Il fut si reconnaissant qu’il fonda, aux lieux où il avait trouvé laguérison de tous ses maux, un hôpital et une chapelle pour les pauvresmalades et infirmes qui viendraient y chercher du soulagement à leursmisères. Il les dota d’une grande étendue de bois qui forment encoreaujourd’hui le Parc de Bagnoles. Telle est l’origine légendaire des bains de Bagnoles de l’Orne, qui,à raison de leur position unique dans le nord-ouest, à raison de lavertu de leurs eaux, de la salubrité du climat, de la beauté du pays,du confortable qu’on y trouve aujourd’hui, sont appelés à devenir undes plus importants établissements minéro-thermaux de France. § 2. Histoire de Bagnoles. Plusieurs auteurs font remonter aux Romains la découverte etl’appropriation des sources de Bagnoles. Ils prétendent trouver lajustification de cette hypothèse dans le nom de Bagnoles, donné àcette station thermale, Balneum, Bagneum, Bagneolum : petits bains.Ils ajoutent qu’on a retrouvé à diverses époques, en fouillant le sol,plusieurs substructions en briques et en ciment qui ne laissent aucundoute sur leur origine et leur destination. On sait d’ailleurs que lesRomains faisaient un usage presque journalier des bains ; qu’ils en ontconstruit partout où ils ont séjourné quelque temps. Il est donc toutnaturel, qu’ils aient choisi ces lieux pour y établir une stationthermale, alors que déjà ils y possédaient une forge, et que denombreux monuments dont nous parlerons plus tard, attestent leurrésidence prolongée dans ces contrées, où il n’existait pas d’autressources chaudes. Pendant l’époque de Barbarie qui a suivi l’invasion des francs, pendantles guerres acharnées que se sont livrées sur ces confins de leursterritoires, les Bretons, les Normands et les Manceaux, l’établissementfondé par les Romains est tombé en ruine et en oubli, ses débris ontété emportés par les eaux du torrent qui roulait à ses pieds, et quiemporteraient encore aujourd’hui les constructions nouvelles, si ellesn’étaient défendues par des digues puissantes. Longtemps les eaux de la source de Bagnoles ne furent l’objet d’aucunrèglement, et restèrent à la disposition de tout le monde,particulièrement des malheureux du pays ; mais sous le règne deFrançois 1er, ce furent les bains de prédilection de tout ce que laCour renfermait de plus éminent. Marguerite de Valois, soeur de François1er, duchesse d’Alençon, châtelaine de Couterne et plus connue sous lenom de Marguerite de Navarre, aimait beaucoup à s’y rendre avec saCour, ses pages, ses poètes, ses musiciens et ses savants, et c’est decette époque que datent la plupart des châteaux renaissance quicouvrent le pays, et dans lesquels chaque seigneur tenait à honneur dedonner l’hospitalité à la suzeraine. C’est en 1605 seulement qu’Henri IV rendit les premiers édits quiréglementaient l’usage des eaux de Bagnoles. En 1666, la propriété de ces eaux fût réunie au domaine de la couronnepar les soins de Monseigneur de Marles, commissaire-général pour laconservation des eaux et forêts de Normandie ; les receveurs desdomaines du vicomté de Falaise les ont administrées jusqu’en 1687. Un arrêt du Conseil d’Etat du 10 juin 1687, concède la surveillance deseaux de Bagnoles à Legeay, docteur en médecine et à François de La Loë,chirurgien juré à Falaise. Bientôt après, l’aliénation en fut ordonnée par lettres-patentes du roiLouis XIV et les sieurs Legeay et de La Loë s’en rendirent acquéreurs. Pierre Hélie, secrétaire du Roi, receveur des tailles de l’Election deFalaise, leur succéda en 1692. Bagnoles resta dans la famille de Héliejusqu’en 1795, c’est-à-dire pendant un siècle. Au cours de cettepériode, on voit Hélie de Cerny anobli pour sa bonne administration,prendre le titre de Commissaire-enquêteur du Roi, Ordonnateur des bainsde Bagnoles, et le sieur de Gondonnière, celui d’Intendant des eauxpour sa Majesté le Roi. A ce moment, l’importance de Bagnoles étaitassez grande pour nécessiter de nombreuses constructions et l’érectionde la chapelle qu’on y voit encore aujourd’hui. Les bains de Bagnoles, ont été comme biens nationaux et en vertu d’unarrêté préfectoral du 22 septembre 1805, aliénés au profit de lafamille Janvrin. Ils ont été ensuite possédés par la famille Le Machoisqui les a reconstruits et modifiés à tel point qu’en 1820, ilsoccupaient le premier rang parmi les plus beaux et les plus suivis deFrance. On évalue à près d’un million les dépenses alors faites, pourles mettre en état. A cette époque, le marquis de Voyer d’Argenson, Ministre du Roi,insiste souvent et pendant plusieurs années auprès du propriétaire desEaux de Bagnoles pour demander que le Roi puisse y envoyer sesmilitaires malades, parce que, disait-il, l’efficacité des eaux étaitreconnue et qu’il était onéreux pour sa Majesté d’envoyer les maladesdans les Pyrénées et à Bourbonne. En conséquence, un hôpital militaire fut créé à Bagnoles ; il demeuralongtemps très-fréquenté, et il le serait encore aujourd’hui si leprécédent propriétaire, M. Desnos, n’avait trouvé insuffisantel’allocation qui lui était donnée pour ce service. En 1821, le 27 décembre, et par acte passé devant Me Gelée, notaire àAlençon, le département de l’Orne représenté par son Préfet, M. lemarquis de la Morélie, fit à Bagnoles une fondation, pour les maladesindigents, de 2 lits pouvant être occupés tous les ans pendant 100jours chacun. Sans s’étendre davantage sur cette fondation, il estnéanmoins convenable de dire qu’elle eut lieu sur l’initiative de M.Ministre de l’Intérieur qui, connaissant les avantages des eaux etbains de Bagnoles, avait, par amour pour les établissements qui seconsacrent à l’humanité, recommandé Bagnoles à plusieurs départementset particulièrement à celui de l’Orne. En 1865, le 18 avril, par acte sous seing privé déposé à Me Tixiernotaire à Alençon, Bagnoles a été acquis de M. Desnos par une Sociétépuissante, qui l’a agrandi, complété, transformé et mis à la hauteurdes plus beaux et des plus utiles établissements de France etd’Allemagne. __________ § 3. Topographie de Bagnoles. L’établissement de Bagnoles est situé ainsi que nous l’avons dit, surles confins de la Normandie, de la Bretagne et du Maine, dans lacommune de Tessé-la-Madeleine, canton de Juvigny-sous-Andaines, et danscelle de Couterne, canton de la Ferté-Macé, arrondissement de Domfront,Orne. - Il est bâti dans une des gorges les plus pittoresques de la Suisse-Normande, sur la lisière des vastes et magnifiques forêtsd’Andaines et de la Ferté-Macé. Les sources Minero-Thermales apparaissent au sein d’une formation degrès quarzites stratifiés, auxquels on a donné le nom de grès fucoïdes.Ces grès occupent la base des terrains siluriens. Mais depuis leurcristalisation au fond des eaux paisibles, combien ils ont dû subir debouleversements, de dislocations, de soulèvements et d’affaissementssuccessifs ! C’est à l’un de ces soulèvements et de ces affaissements,causés par l’irruption des laves granitiques et porphyriques à traversles couches de l’écorce terrestre, qu’est due la formation de la valléede Bagnoles et des rochers gigantesques qui l’entourent ; c’est parl’une des fissures produites dans leurs strates bouleversées, ques’échappent des profondeurs de la terre, les sources thermales etminérales. Rien n’est curieux comme cette étrange vallée de Bagnoles, dontl’enceinte étroite est fermée par des rochers à pic. Leurs couches,tantôt se superposent aussi régulièrement que les blocs d’une muraillecyclopéenne dans les parois disjoints de laquelle croissent les lierreset le rhododendron toujours verts, tantôt se dressent en aiguillesélancées comme les flèches d’une cathédrale, tantôt s’inclinent,surplombent et semblent menacer de prodigieux éboulements. Il ne fautpas, du reste, remonter bien loin pour en trouver la trace. De laterrasse des bains, on aperçoit à une hauteur vertigineuse, un groupede grès énorme, dont la forme bizarre se présente bien vite àl’imagination, comme celle d’un animal antédiluvien colossal, placé àla porte de la gorge pour en défendre l’entrée : on l’appelle le Roc-au-chien. (Voir album de Bagnoles planche IV.) A ses côtéss’élevait, il y a moins de cent ans, un autre groupe colossal encore,qui tout à coup s’est écroulé sur lui-même, avec un bruit formidabledont rien au monde, paraît-il, ne peut donner l’idée ; la terre en atremblé à dix lieues à l’entour. C’est avec les miettes de cetéboulement qu’ont été les murs du parc et du château de M. Goupil, dontnous parlerons plus tard et l’on en pourrait bâtir une ville touteentière, qu’à peine si l’on s’en apercevrait. Au fond de la gorge qui s’ouvre du nord au sud, s’écoule le ruisseau dela Vée, paisible et limpide pendant l’été, torrentueux pendant l’hiver.Il s’échappe d’un grand lac situé à l’extrémité du parc, et après avoirfait tourner un moulin construit sur l’emplacement qu’occupaientd’anciennes forges romaines, il va se jeter dans la Mayenne arrosant defertiles prairies qui se perdent à l’horizon. L’établissement est bâti sur les deux bords du ruisseau qu’on franchitpar trois ponts. A gauche, en regardant le midi, s’étend le parc deBagnoles, un des plus beaux qui se puisse rencontrer, par la variétédes sites et des points de vue, et la magnificence des arbresd’essences diverses qui en font l’ornement. A droite se dessine le parcnouvellement créé par M. Goupil et qui bientôt ne le cèdera en rien àcelui de Bagnoles, - l’un et l’autre confinent à la forêt d’Andaine etse confondent avec elle. Bagnoles doit à cette disposition de la vallée s’ouvrant du nord aumidi, à sa grande élévation au-dessus du niveau de la mer, au voisinagedu parc et des forêts qui l’entourent, à l’essence des arbres qui ycroissent, à l’odeur balsamique des pins et des bruyères, un air si puret si sain que jamais aucune maladie épidémique, infectieuse oucontagieuse n’y a paru et fait une seule victime. Le choléra, le typhusy sont complètement inconnus. __________ § 4. La vie à Bagnoles. Pendant la Révolution et longtemps encore après, le silence s’est faitautour de Bagnoles autrefois si suivi, si animé. Il ne faut pas s’enétonner. Tandis que toutes les autres stations minéro-thermales,étaient facilement accessibles au moyen des chemins de fer, celle-ciperdue dans une des gorges les plus sauvages des Alpes normandes,mystérieusement cachée au milieu des vastes forêts d’Andaines et de laFerté-Macé, éloignée de tous les grands centres d’habitation, privée deroutes et de chemins praticables, était en quelque sorte inabordable.Les habitants du pays, quelques touristes intrépides et un petit nombrede malades désespérés venaient bien y chercher péniblement une guérisonqu’ils n’avaient pu trouver nulle part ailleurs et qu’ils yrencontraient fréquemment ; mais cela ne constituait qu’une clientèleassez restreinte. Combien les choses ont changé aujourd’hui. Des routes nombreuses etadmirablement entretenues y arrivent de toutes parts à travers la forêtdont elles font un véritable parc. Briouze, station du chemin de ferdirect de Paris à Granville, n’est qu’à trois petites lieues deBagnoles, et le met en communication prompte et facile avec toute laFrance par les réseaux de l’Ouest et d’Orléans. L’embranchement deBriouze à la Ferté-Macé, aujourd’hui à peu près terminé, amène lesbaigneurs à quelques kilomètres de l’établissement. Celui-ci lui-mêmeest à peine reconnaissable ; il s’est transformé sous une impulsionénergique et intelligente. On y trouve partout le confortable,l’aisance l’ordre et les soins les mieux entendus. Bâtiments, cours,jardins, parc, bains, douches, hydrothérapie, lacs, ruisseaux etfontaines, appartements et mobilier, tout a été nettoyé, déblayé,peigné, blanchi, remis à neuf ou renouvelé, et ne laisse rien à désirer. Aussi, maintenant les baigneurs affluent-ils de tous pays, etparticulièrement de Paris, de Rouen, du Hâvre, etc. Voilà même que leshabitants de la perfide Albion, toujours en quête de ce qui est bon àprendre, toujours en humeur de garder ce qu’ils ont pris, se disposentà entrer en possession de Bagnoles, comme de Perim et d’Aden. L’existence à Bagnoles est très-simple ; de cinq à neuf heures dumatin, chacun va prendre son bain chaud, sa douche, ou faire une pleineeau d’une demi-heure dans la grande piscine couverte et vaste comme unlac, sans cesse réchauffée et renouvelée par un puissant courant d’eauminéro-thermale ; puis absorbe son verre d’eau réglementaire etparcourt le parc et les bois jusques au déjeuner, où l’on arrive avecun appétit de naufragé de la Méduse. Le parc qui entourel’établissement est si beau, les eaux qui le traversent sont sifraîches, si limpides, l’air qui circule à travers les grands pins deNormandie et les chênes touffus est si pur, si sain, si fortifiant, lessites, les points de vue qu’on rencontre à chaque pas sont si variés,si magnifiques, que personne, à moins d’y être contraint par lasouffrance, ne s’avise d’étouffer dans son appartement quelqueconfortable qu’il soit : chacun s’empresse d’aller respirer à pleinspoumons au dehors, la vie, la force, la santé. Après déjeuner, promenade à cheval ou en voiture, le plus souvent engrande caravane, pour aller explorer les environs, visiter un jour lesruines de Domfront si imposantes et si majestueuses sur leur montagnede grès, qu’elles semblent encore faire trembler le Maine et laNormandie ; un autre jour le camp romain au milieu duquel est assise latour de Bonvouloir, ou bien les châteaux de Couterne et de Carrouges,Lassay, Hauteville, etc. (N.B. Voir album de Bagnoles et les notices ci-après.) L’heure du dîner arrive, il n’est pas besoin de dire combien il y estfait honneur, après ces excursions. Les repas se prolongent, lesconnaissances se font ou se cimentent, les conversations se nouent,puis s’en vont se continuer dans les cercles intimes ou les promenadessolitaires, sur les vertes pelouses ou sous les grands arbres del’avenue, au haut des pics gigantesques, ou sur les bords du lac. Lesuns s’échappent pour aller pêcher les écrevisses qui abondent dans lesruisseaux de la forêt, d’autres vont visiter le château et le domaineprincier de M. Goupil, toujours ouverts aux baigneurs de Bagnoles. A lanuit tout le monde se retrouve aux salons pour lire les journaux, lesrevues, danser ou faire de la musique. Souvent aussi on va suivre à pied, à cheval, en voitures, les grandeschasses aux cerfs, aux sangliers, aux loups, aux chevreuils et auxrenards que donnent dans la forêt MM. de Chambray, de Contades, deCourcival, de Hercé, de Torbechet et leurs nombreux amis, avec leursbrillants équipages et leurs excellentes meutes. Du rond point del’Etoile, au centre d’Andaine, d’où partent douze lignes immenses, onest toujours à même de voir et d’entendre bien des fois passer etrepasser les animaux, les chasseurs, les piqueurs et les chiens. Telle est la vie que l’on mène à Bagnoles. Il est difficile d’enimaginer une meilleure et plus propre à raffermir les santés les plusdélabrées. Les plus grandes comme les plus modestes fortunes y trouventdes plaisirs et un bien être en rapport avec leurs habitudes et leursgoûts. L’Etablissement de Bagnoles comprend : 1° Les bâtiments renfermant les sources dites thermales, Dufay et desDames. 2° Les anciens et nouveaux bâtiments destinés à donner les bains Russeset les bains de vapeurs, les bains ordinaires, et possédant aujourd’huiquarante baignoires parfaitement installées. 3° Les bâtiments anciens et nouveaux renfermant la petite et la grandepiscine, et tous les nouveaux appareils installés cette année, par lamaison Charles de Paris, pour un service d’hydrothérapie et de douches,tel qu’il n’en existe pas de plus complet en France. 4° Plusieurs beaux hôtels comprenant plus de deux cents chambres etappartements restaurés et meublés à neuf, pour le logement desbaigneurs, de leurs domestiques et du personnel de l’établissement. 5° De vastes remises et écuries pour les voitures, chevaux et équipagesde maîtres. 6° Deux grandes salles à manger, dont l’une peut contenir plus de 200couverts, un restaurant et un estaminet. 7° Des salons de conversation, de lecture, de danses et de jeux. 8° Dans l’Etablissement même, au-dessus de la source, et commeaccrochée aux flancs de la montagne, au pied du roc du Capucin, s’élèveune gracieuse chapelle dédiée, à la mère de Dieu, à sainte Reinecomme on l’appelle dans le pays. Au-dessus de l’autel, est un des plusbeaux tableaux de Garo-Fallo, donné par le marquis de Somma Rivareconnaissant d’avoir été guéri à Bagnoles d’une affreuse maladie depeau réputée incurable. La messe se célèbre à peu près tous les jours dans cette chapelle, parles nombreux ecclésiastiques qui viennent prendre les eaux de Bagnoles,et chaque dimanche par M. l’abbé Croquet, l’honorable châtelain deBeauvin, historique et curieux manoir, dont il fait les honneurs auxbaigneurs de Bagnoles avec une parfaite courtoisie. ______________ § 6. Sources, propriétés et composition des eaux de Bagnoles. L’Etablissement de Bagnoles possède trois sources principales dites :la source Thermale, la source Dufay et la source des Dames. La source thermale et la plus importante est chlorurée, sodique,sulfurée et arsenicale et marque au thermomètre 27 degrés centigrades; elle est parfaitement limpide et excessivement abondante, puisqu’ellepeut remplir en quelques heures, entr’autres une immense piscinecouverte, contenant 125,000 litres, et dans laquelle l’eau se maintientà la température de 25 degrés, très-favorable à la natation. L’eau thermale se donne en bains ou douches de toutes sortes et àtoutes les températures voulues ; elle se prend en boisson et sesupporte facilement. Les deux autres sources sont ferro-crénatées à la température de 12 à13 degrés ; elles ne se donnent qu’en boisson et sont faciles à prendreet à digérer. L’action de ces eaux est expliquée par la nature deséléments qui les minéralisent, le chlore, le sodium, le souffre,le fer, le manganèse, l’acide-crénique et l’arsenic. Les eaux de Bagnoles ne sont pas une panacée universelle, mais ellespossèdent certaines vertus, certaines propriétés si efficaces et sibien constatées, qu’elles suffisent à justifier leur réputation. Prises en bains, elles produisent immédiatement un assouplissement dela peau, une détente des fibres et des muscles, une sensation debien-être qu’on n’éprouve nulle part ailleurs à un pareil degré. Prisesen boisson et en bains chauds ou froids, suivant les tempéraments,elles procurent un accroissement notable d’énergie, une accélérationrapide de la circulation du sang, une grande augmentation d’appétit,une amélioration sensible de tout l’état dynamique, un remontementgénéral de la machine dont il est difficile de se rendre compte sansl’avoir éprouvé. Les maladies des voies digestives, que la science appelle dyspepsies,atoniques et flatulentes, et qui sont caractérisées par les pesanteursde tête, les étourdissements, les vertiges, les éblouissements, lesbourdonnements d’oreille, les bâillements, les vapeurs, laprédisposition au sommeil et à l’immobilité après le repas, sontinfailliblement et rapidement guéries par l’usage des eaux de Bagnolesen boisson et en bains. Les rhumatismes articulaires, musculaires et goutteux, s’il en estqu’on puisse appeler ainsi, cèdent toujours à l’emploi des eaux deBagnoles, lorsqu’ils ont pour cause une constitution lymphatique,molle, épuisée. Les paralysies générales qui surviennent à la suite des fièvresessentielles ou bien à la suite des inflammations aigues, les paralysies périphériques, sont celles qui se guérissent le mieux àBagnoles. Les maladies de la peau, qualifiées de Dermatoses vésiculaires, lesformes humides et secrétantes de ces maladies, notamment les eczemales plus invétérés et les plus opiniâtres, guérissent à Bagnoles avecune étonnante facilité. Les personnes, et principalement les jeunes femmes et les jeunesfilles, dont le sang est appauvri, trouvent dans les nombreuses sourcesfroides, saturées de fer à différents degrés, qui entourent la sourcethermale, un précieux auxiliaire aux bains de piscine de celle-ci.Elles arrivent-là au commencement de la saison, pâles, étiolées,dolentes. Puis bientôt elles courent toute la journée et dansent lamoitié des nuits. C’est merveille de voir la vie, la couleur,l’embonpoint revenir comme par enchantement sur leurs heureux visages. Ainsi, appauvrissement du sang, affections cutanées, rhumatismes,dyspepsies, affaiblissement général des organes et toutes les maladiesconséquences de celles ci trouvent à Bagnoles une guérison rapide etassurée. Chaque année on voit quitter Bagnoles, avec des estomacs d’autruche,des jambes d’acier et des teints de lys, de malheureux qui en yarrivant, pouvaient à peine digérer de la bouillie, se trainer à leurbain, ou étaient couverts de lèpres hideuses. On peut lire pour s’en convaincre les ouvrages dont la nomenclaturesuit : 1° De la valeur thérapeutique des eaux de Bagnoles-de-l’Orne, par M.le docteur Bignon, ancien médecin-inspecteur. Paris, 1865 ;Germer-Baillière, libraire-éditeur. 2° De la valeur thérapeutique des eaux de Bagnoles, dans certainesformes de dyspepsie, par le docteur Bignon, ancien médecin-inspecteur.Paris, 1866 ; Germer-Baillière, libraire-éditeur. 3° Eaux thermales de Bagnoles-de-l’Orne, leurs propriétés curatives,par le docteur Ledemé, ancien médecin-inspecteur ; Alençon, 1867, DeBroise, libraire-éditeur. 4° Des eaux thermales de Bagnoles-de-l’Orne, dans le traitement desaffections rhumatismales, de la goutte et de la gravelle, par ledocteur Bignon, ancien médecin-inspecteur. Alençon, 1868, De Broise,imprimeur-éditeur. 5° Bagnoles-de-l’Orne, ses sources naturelles, étude chimique sur leurcomposition et leurs éléments minéralisateurs, par M. Ossian Henri,membre de l’Académie impériale de Médecine, professeur agrégé honorairede l’école de pharmacie de Paris, etc. ; Alençon, 1869 ; CharlesThomas, imprimeur-éditeur. 6° Appréciation des eaux de Bagnoles-de-l’Orne, les seules sourcessulfureuses et ferrugineuses du nord-ouest de la France, souverainescontre toutes les maladies pour lesquelles l’emploi du soufre et du ferest indiqué, par le docteur Constantin JAMES ; Guide aux eauxminérales, aux bains de mer, et aux stations hivernales. Paris, 1869. A quelles causes, à quels éléments les eaux de Bagnoles doivent-ellesleurs vertus curatives. C’est à peine si jusqu’ici, à l’établissement,on s’était mis en peine de le savoir. On voyait chaque année s’opérerdes cures nombreuses ; on n’en demandait pas davantage. On semblait sefaire un scrupule d’arracher à la nature le secret de ses prodiges ; onparaissait presque ignorer que Geoffroy, père doyen de la Faculté deParis, que Geoffroy son fils célèbre chimiste, que l’illustre Vauquelinet Thierry, eussent fait et publié en 1694, en 1749, en 1813, uneanalyse des eaux de Bagnoles. Cependant ces analyses, avec les moyenstrès-insuffisants dont on disposait alors, avaient déjà révélé laprésence dans les eaux de Bagnoles, à l’état libre, du gaz sulfhydriqueet azoté uni à l’acide carbonique, et comme principes fixes, deschlorures de sodium, de mangnesium, de calcium, des traces d’iodure, debromure et de sulfate de chaux, de la silice, du soufre, du fer, et unematière organique qu’on a appelée la baregine, à cause de son extrêmeressemblance avec une substance analogue, rencontrée dans les eaux deBarège ; mais ces travaux n’avaient donné aucun dosage de chacune deces matières. Aujourd’hui, on ne se contente pas ainsi. La médecine empirique nesuffit pas à notre siècle, curieux et investigateur. On veut savoir lacause de toutes choses : Felix qui potuit rerum cognoscere causas. Au mois de juillet 1868, les propriétaires de Bagnoles ont fait venirsur les lieux, une des plus grandes notabilités de la chimie, M. OssianHenri professeur agrégé honoraire de l’école de pharmacie, ex-chef destravaux chimiques de l’Académie de médecine de Paris, afin d’avoir ledernier mot sur la composition de ces eaux. Après de longues etconsciencieuses recherches M. Ossian Henri a résumé le résultat de sestravaux et de ses observations, dans le tableau ci-après : A ce tableau M. Ossian Henri, ajoute la conclusion suivante : « L’établissement thermal de Bagnoles-de-l’Orne sous le rapport de sarichesse hydrologique, de l’abondance de ses sources, de leurs vertusreconnues depuis des temps très-reculés, et constatées chaque jour parla pratique médicale la plus consciencieuse ; sous le rapport enfin desa position topographique, et des sites charmants qui l’entourent, estsans contredit une station thermale des plus avantageuses et des plusagréables. » O. HENRI. Le docteur Constantin James connu dans le monde entier par sestravaux sur les eaux minérales, dans la notice qu’il a consacrée auxeaux de Bagnoles et à laquelle nous renvoyons le lecteur, se résume endisant, « que l’analyse de M. Ossian Henri justifie complètement lesconclusions qui la terminent et les diverses propriétés attribuées auxeaux de Bagnoles et révélées par l’expérience ». Les eaux de Bagnoles se trouvent ainsi définitivement classées à leurvéritable rang, un des premiers parmi les eaux minérales de l’Europe.Ce n’est pas, en effet, seulement par le dosage et la nature deséléments minéralisateurs des Eaux qu’il faut apprécier leur efficacité,c’est aussi et surtout par l’équilibre de ces éléments entre eux. ____________ § 7. Le service médical. L’établissement de Bagnoles est ouvert du 1er juin au 15 octobre dechaque année. Le service médical est fait par : 1° MM. Le docteur Ledemé, médecin à Domfront, ancien médecininspecteur, auteur de l’ouvrage indiqué, supra, page 25. 2° Le docteur Joubert, médecin à Paris, 12, rue Jacob, chevalier de lalégion d’honneur. 3° Le docteur Villebrun médecin à Paris, rue du Renard Saint-Merry, 5. Tous résident à l’établissement pendant la saison des eaux. M. et Mme Louis Tablette, attachés à l’établissement depuis 40 ans,sont spécialement chargés du service des bains et douches. A raison del’augmentation du nombre des baigneurs et des baignoires, et d’uneinstallation toute nouvelle du service des douches, ils ont à leurdisposition un personnel spécial nombreux et expérimenté, et pouvantpar suite, beaucoup plus vite et beaucoup mieux que par le passé,donner satisfaction à toutes les convenances des baigneurs. _____________ § 8. Moyens de communication. En ce moment, juin 1869, la gare de chemin de fer, la plus rapprochéede Bagnoles, est Briouze sur la ligne directe de Paris à Granville; c’est pour cette station qu’il faut prendre son billet ; elle est à16 kilomètres de l’établissement ; c’est de là qu’aujourd’hui partentles voitures qui se rendent à Bagnoles ; mais à la fin de cette année,de Briouze, partira un embranchement se rendant à la Ferté-Macé, où desomnibus de l’établissement viendront prendre les voyageurs à tous lestrains. De tous les points de la France, on peut aujourd’hui se rendreen chemin de fer à Briouze et de là à Bagnoles. _____________ § 9. Tarifs. Les baigneurs trouvent à l’établissement tous les tarifs dont ils ontbesoin. Les prix appliqués pour les Hôtels, Restaurants et Estaminets del’Etablissement sont d’ailleurs très-modérés. Le prix des Chambres, pour notable partie, est de 2 et 3 fr. par jouret par chambre. On trouve des chambres et des appartements d’un prix plus élevé. La pension est fixée comme suit : Ancienne table d’hôte, déjeuner et dîner, par jour, 6 fr. 50. Nouvelle table d’hôte, déjeuner et dîner, par jour, 4 fr. 50. Le service dans les chambres et au restaurant se fait à la carte. Leservice dans les chambres est augmenté de 1 fr. par jour. En sus de la pension et du logement, chaque personne paie, par jour, 50cent. pour le service. Les enfants ne paient que demi-pension. Les domestiques sont logés et nourris moyennant 4 fr. 50 par jour. L’entrée des Salons, Salles de Jeux, Lectures, etc, est tarifiée àl’Etablissement et réservée aux pensionnaires. Les locations de voitures, chevaux, pianos d’étude, sont égalementtarifiées à l’Etablissement. _____________ § 10. LES ENVIRONS DE BAGNOLES _____ La Forêt d’Andaine et de la Ferté-Macé. Le Gué-aux-Biches. La chapelle de Saint-Horter. La chapelle de Saint-Antoine. La chapelle de Lignou. Le lit de la Grogne, etc. Les forêts d’Andaine et de la Ferté-Macé, qui n’en font à vrai direqu’une seule, enveloppent le parc de Bagnoles et celui de laRoche-Goupil avec lesquels elles se confondent. Leur contenance totaleest de dix mille hectares ; elles sont admirablement percées de routesqui presque toutes convergent vers Bagnoles, et traversées par milleruisseaux remplis de truites et d’écrevisses. La pêche estexclusivement louée par l’état à l’établissement de Bagnoles. Toutesles essences de forestiers y viennent admirablement, etparticulièrement les chênes, les hêtres, les bouleaux et les grandspins silvestres, dont les senteurs balsamiques et fortifiantescontribuent sans doute à l’extrême salubrité du pays. Tous les fauves y abondent, et elles sont le rendez-vous favori dechasseurs de cerfs, de sangliers, de loups, de chevreuils et derenards. L’établissement de Bagnoles leur offre un rendez-vous uniquepour ces sortes de parties ; après les rudes travaux et les plaisirs dela journée, ils sont assurés d’y trouver un bain pour défatiguer leursmembres, une cuisine excellente pour remettre leurs estomacs, desappartements confortables, des remises, des écuries et des chenils,spécialement disposés pour leurs voitures, leurs chevaux et leursmeutes. La forêt d’Andaine offre à chaque pas des sites tellement variés ettellement agréables, que l’on peut la parcourir pendant des moisentiers, sans revoir les mêmes lieux. Parmi les buts de promenade quechoisissent de préférence les baigneurs, on cite : le Gué-aux-Biches,la chapelle de Saint-Horter, la chapelle de Saint-Antoine, la chapellede Lignou, et le lit de la Grogne. __________ § 11. Le Gué-aux-Biches. Le Gué-aux-Biches n’est qu’une jolie maison de campagne moderne, dansune situation ravissante, tout près d’un gué que les biches traversentpresque toujours pour passer de la forêt d’Andaine dans celle de laFerté. En face du Gué-aux-Biches, on aperçoit une autre habitation dont le nomseul est tout un poëme : Le Lys de la Vallée. C’est une despromenades favorites des baigneurs de Bagnoles. _____ Saint-Horter. Saint-Horter vivait au VIe siècle. Il fut l’apôtre le plus éloquent,et l’un des solitaires les plus vénérés de l’Antique Neustrie ; aprèsavoir converti au christianisme une grande partie de la contrée, ilvint consacrer ses derniers jours à la prière, et mourir au milieu dela forêt d’Andaine, près d’une limpide fontaine, où il avait établi sonhermitage. La piété des fidèles, y a substitué une modeste chapelle oùtous les habitants de la contrée ont l’habitude de se rendre enpèlerinage le mardi de Pâques, et dans tout le cours de l’année. _____ L’oratoire de Saint-Antoine. A deux lieues de Saint-Horter, et au fond d’un ravin sauvage, Saint-Antoine s’était aussi à la même époque élevé un hermitage, surl’emplacement duquel on a construit un oratoire qui date du XIIIesiècle. Il est aussi fort en vénération : les deux hommes de Dieu sevisitaient parfois et pour reconnaître leur route au milieu de laforêt, vierge alors de tout sentiers humains, ils disposaient dedistance en distance, dit la tradition, de petits tas de pierre quileur servaient de jalons. Encore aujourd’hui on trouve çà et là le long des sentiers qui mènent àSaint-Horter, de petites pyramides de pierre, tantôt à terre, tantôtsuspendues dans les fourches des arbres. Ce sont les pélerins serendant à la chapelle, qui les ont ainsi élevées à la hauteur de leursmaux ; si vous avez le malheur de détruire ces pyramides, prenez garde,vous éprouverez toutes les misères de ceux qui les ont édifiées. _____ La chapelle de Lignou. Un soir qu’un habitant du Lignou de Briouze s’en revenait attardé deCouterne, à travers la forêt qui s’étendait alors jusque-là, ilentendit au milieu d’un épais fouré des soupirs et des gémissements, etaperçut une pâle clarté. Il s’approcha, et qu’elle ne fût pas sasurprise et sa joie, en apercevant dans la bruyère, une vieillestatuette en bois noirci, qui n’était rien moins que celle qui était enprofonde vénération dans sa paroisse, et qui avait disparu depuisquelque temps de sa niche, au grand désespoir des paroissiens. Ill’emporte et la replace précieusement dans sa niche. Mais elle disparutencore, et quand il retourna pour la chercher aux lieux où il l’avaittrouvée pour la première fois, elle le pria humblement de l’y laisser.Ce fut en vain que les fidèles du Lignou de Briouze, revinrent aveccroix et bannières pour la chercher, elle leur déclara qu’elle avaitchoisi ce lieu pour sa résidence. Ceux de Couterne s’empressèrent d’ybâtir une chapelle qu’elle n’a plus quitté depuis, et qui est toujoursen grande vénération. _____ Le lit de la Grogne. Avant d’avoir ses saintes images et ses temples chrétiens, la forêt quicouvrait le pays, avait ses temples et ses idoles payens, ses géniesmalfaisants et ses fées protectrices : sa fée bienfaisante, c’étaitAndaine, dont elle a toujours porté le nom ; son mauvais génie, c’étaitla Grogne, qui habitait au milieu des landes arides sous d’immensesblocs de grès. Elle les avait apportés là dans son tablier, pour clorel’entrée des cavernes renfermant ses trésors. Que d’infortunés attiréspar la soif insatiable de l’or, ont laissé sonner minuit avant d’avoirquitté ces cavernes fascinés par la vue du précieux métal, et n’ontplus jamais revu la lumière du jour ! Le lit de la Grogne, n’est pas autre chose qu’un dolmen, sous et surlequel les Druides célébraient au sein des forêts leurs terriblesmystères. ___________ § 11. Les environs de Bagnoles. LE LAC Album de Bagnoles, Planche VI. A l’extrémité de la pittoresque avenue qui conduit de l’établissementde Bagnoles à la route de La Ferté-Macé, la gorge où il est situés’élargit tout à coup et l’on aperçoit une vaste plaine encadrée parles grands arbres de la forêt. C’est là que viennent se réunir, en unlac paisible les mille petits ruisseaux qui descendent des montagnes ;c’est de là que s’échappe en bouillonnant le torrent de la Vée quitraverse le parc de Bagnoles. Parmi les promenades favorites des baigneurs qui ne peuvent se livrer àde longues excursions, il n’en est pas de plus fréquentée que celle duLac ; parmi les plaisirs auxquels ils se livrent, il n’en est pas deplus recherché, que les parties de pêche ou de bateau sur ses eauxprofondes et poissonneuses. Près des rives du lac on découvre, à travers les cimes des pins sombreset mystérieux, la toiture aiguë d’une habitation défendue par de hautesmurailles et sur la porte de laquelle se lit encore cetteinhospitalière inscription : on n’entre pas ici. Il y a un quart de siècle à peine, une femme alors inconnue, étaitvenue s’ensevelir dans ce tombeau d’où elle n’était plus sortie quepour être transportée à sa dernière demeure. - Jamais aucun bruitn’avait troublé le silence de cette solitude, si ce n’est le cri del’orfraie et du hibou mêlés aux accords nocturnes d’une harpe céleste.Jamais être humain n’avait franchi le seuil de cet inviolable asile sice n’est un vieux domestique qui de temps à autres allait sur le marchévoisin faire la provision du ménage. On racontait pourtant, qu’unbaigneur indiscret, avait pu apercevoir par dessus les murs, au milieud’un grand salon tendu de velours noir, constellé des armes de la mortet illuminé comme une chapelle ardente, une femme jeune, belle, vêtuede blanc, comme en extase devant un crâne humain. Allez près de là au cimetière de Tessé-la-Madeleine, une tombe modestevous révélera le secret de cette étrange existence. _________ § 12. Les environs de Bagnoles. LE PARC ET LE CHATEAU DE LA ROCHE-BAGNOLES Album de Bagnoles, planche VII. Sur la rive droite du torrent de la Vée, à l’ouest et en face du parcde Bagnoles, s’étend l’immense et magnifique parc de M. Goupil,toujours hospitalièrement ouvert aux baigneurs de l’établissement. - Ilest admirablement dessiné et planté par son propriétaire, qui consacreà son embellissement tous ses soins et des sommes considérables. Ilprésente comme celui de Bagnoles, les sites les plus variés, et domineau nord une partie de la forêt d’Andaine, et au midi, l’immense valléede la Mayenne et de ses affluents. Pour y tracer l’une des avenues principales, il a fallu pratiquer unelarge tranchée au milieu des grès qui en formaient le sous-sol. Cesgrès, dans cette partie, sont inclinés à peu près à 45 degrés, parcouches superposées et distinctes comme les feuillets d’un missel surle pupitre d’une église. A la partie supérieure d’une de ces couches,mise à nu par l’enlèvement de plusieurs autres, apparaissent aussinettes, aussi accusées que si elles étaient gravées d’hier sur uneargile humide, les empreintes, les pas d’un quadrupède gigantesque etd’un bipède colossal ; - ces pas se dirigent obliquement de bas enhaut, c’est-à-dire du bord du grand lac qui devait alors exister là oùl’on ne trouve plus qu’un modeste étang, vers les sommets des rochersqui l’entouraient. Depuis combien de siècles ces traces, ces preuves dela vie, sont-elles gravées et conservées, c’est un problème intéressantà résoudre et bien digne de fixer l’attention des géologues et desérudits. Le château de la Roche-Bagnoles, est assis sur le versant sud du parc.- Il vient d’être construit sur les plans et sous la direction de M.David, architecte au Mans. C’est une princière et colossale demeure,dans le style renaissance, aussi riche à l’intérieur qu’à l’extérieur,composée d’un principal corps de bâtiment, flanqué de quatre tours auxangles. Du beau perron qui conduit aux grands appartements d’honneur, s’étendun des plus vastes horizons que l’oeil puisse embrasser. Les serres, les servitudes et les jardins ne sont pas moins beaux etcurieux à visiter que le parc et le château lui-même. ____________ § 13. Les environs de Bagnoles. LE CHATEAU DE COUTERNE. Album deBagnoles, planche VIII. A une demi-heure de marche de Bagnoles, sur la jolie route de Mayenne,on rencontre le château de Couterne, élégante construction du XVIesiècle, qui se mire dans les ondes limpides d’une vaste pièce d’eau. Ilfut acquis en 1540, par Jean de Frotté, chancelier et poète de la reineMarguerite de Navarre, qui tenait alors sa cour à Alençon. Depuis lorsjusqu’à ce jour, il n’est pas sorti des mains de cette noble famille,qui donna aux royalistes bretons un de leurs chefs les plus braves etles et les plus habiles, Louis de Frotté, fusillé à l’âge de 34 ans, àVerneuil, près Alençon, le 8 février 1800. ______________ § 14. Les environs de Bagnoles. LA VALLÉE D’ANTOIGNY ET LES GORGES DE VILLIERS Album de Bagnoles, planche IX. Parmi les sites nombreux et si variés qu’offrent les environs deBagnoles, il n’en est peut-être pas de plus saisissant que la valléed’Antoigny ou les gorges de Villiers, dont l’album de M. Tirpenne donneun dessin parfaitement réussi. Après avoir traversé une vaste plaine de bruyères, au sombre feuillageet aux vives couleurs, on arrive tout à coup sur le bord d’unescarpement gigantesque, d’où l’oeil plonge au fond d’une gorge étroiteet profonde, qui s’entrouvre et s’élargit pour laisser voir à l’horizonles riches côteaux de la Mayenne. Du flanc des rochers bouleversés s’échappent des sources limpides etabondantes. Bientôt elles forment un ruisseau large et profond qu’on nepeut plus franchir que sur les troncs d’arbres que la tempête a couchéssur son lit. C’est là que les baigneurs de Bagnoles vont de préférencepêcher la truite saumonée et les écrevisses qui s’y trouvent enabondance. En revenant le soir, par les tièdes nuits d’automne, il leur estquelquefois donné d’apercevoir encore, assise sur le sommet des blocsescarpés que sa main puissante a entassés les uns sur les autres jusquedans les nuages, la Fée des Bruyères-Andaine, la Giselle normande, laMelusine du Poitou, dont les traditions du pays ont conservé millelégendes gracieuses ; qu’ils se gardent bien toutefois, de trops’atarder passé minuit au milieu de la lande sombre, car au carrefourdes six sentiers, ils pourraient bien voir la Grande Bique se dresserdevant eux sur ses pattes de derrière, pour leur faire perdre le bonchemin et les faire périr dans les gouffres sans fond. ____________ § 15. Les environs de Bagnoles. LA BERMONDIÈRE. Album de Bagnoles, planche X. Du haut d’une douce colline gazonnée, abritée au nord par deschâtaigniers et des hêtres comme il n’en existe peut-être plus enFrance, le château de la Bermondière domine une verdoyante pelouse, aubas de laquelle la Mayenne forme de charmantes cascades. - C’est unedes promenades aimées des baigneurs de Bagnoles qui sont toujoursassurés de trouver auprès de la famille de Kaerbout qui habite cedomaine, le plus gracieux accueil. C’est là qu’est mort le savantRéaumur. _______________ § 16. Les environs de Bagnoles. CHANTEPIE. Album de Bagnoles, planche XI. Le château de Chantepie, bizarre et pittoresque assemblage deconstructions de tous les âges, restaurées avec un goût parfait par M.le marquis de Materre qui y fait sa résidence, possède une chapellegothique, ornée de fresque et de vitraux du meilleur style, une desplus belles orangeries de France, et un parc admirablement dessiné à lamanière anglaise. La Mayenne l’entoure et semble le quitter à regret.Rien n’est frais comme les prairies qu’elle baigne, et les bosquets quila bordent ; rien n’est plus propre que Chantepie à délasser desaspects grandioses et sauvages du pays ; c’est la vallée de Tempé, aumilieu des âpres montagnes de l’Arcadie. _______________ § 17. Les environs de Bagnoles. HAUTEVILLE. Album de Bagnoles, planche XII. Plus rien à Hauteville, sinon la royale hospitalité qu’on y reçoit, nerappelle l’ancien manoir féodal du haut et puissant seigneur deCharchigné, Lassay et autres lieux. Vaste et grandiose demeure, lechâteau actuel d’Hauteville est une construction toute moderne. Lesbelles avenues qui y conduisent, les magnifiques dépendances quil’entourent, l’immense panorama dont on jouit du haut de son belvédère,en font une des plus belles habitations de la Mayenne. Il appartient aumarquis d’Hauteville, noble descendant de la belle Isabelled’Hauteville, fille de Samson, seigneur d’Hauteville en Charchigné, etde Suzanne de Loré, que ses père et mère avaient donné comme filled’honneur à Marguerite de France, soeur de Henri II, et qui achetaLassay vers 1550. ___________ § 18. Les environs de Bagnoles. LE CHATEAU DE LASSAY, RUINES DE BOIS THIBAULT ET BOIS-FROULT. A deux lieues au-delà de Couterne, sur la route de la Ferté à Mayenne,on rencontre la ville et le château de Lassay. La ville n’a rien debien remarquable ; mais, de tous les anciens châteaux militaires duMaine, celui de Lassay est aujourd’hui le plus remarquable et le mieuxconservé. En le voyant fièrement assis sur son roc entouré de sesépaisses murailles de granit appareillé et de ses huit tours colossalesencore couronnées de leurs parapets, de leurs créneaux, de leursmachicoulis ; en parcourant ses plate-formes et ses casemates, oncroirait volontiers que ce puissant boulevard du Maine, vient de sepréparer à soutenir un nouveau siège contre Guillaume-le-Conquérant. Onse reporte malgré soi aux plus beaux jours de la chevalerie, surtoutquand on a l’honneur d’être reçu par le seigneur et maître de cettedemeure hospitalière, le gracieux et courtois marquis de Beauchène, sidroit, si vigoureux, si alerte malgré ses quatre-vingts ans passés, queles puissantes armures de fer qui veillent comme des sentinelles àl’entrée de la salle des gardes, semblent attendre qu’il les revêtepour courir sus à l’ennemi. Quelques parties du château de Lassay et entr’autres certainssoubassements, et la poterne qui conduit à la cour intérieure,paraissent dater du XIe siècle ; mais tout le reste portetrès-évidemment, quoi qu’on en ait pu dire, le cachet des constructionsmilitaires du XVe siècle. Il a successivement relevé du duché de Normandie, puis de celui deMayenne ; de 1292 à 1560, il a appartenu à la maison de Vendôme, puis àJean-de-Lafin, seigneur de Beauvais ; en 1574, il fut pris par lesHuguenots sous la conduite de Montgommery, et en 1575, repris parMatignon, pour le roi qui en resta maître jusqu’en 1589. En juin decette année il fut occupé par les Huguenots sous la conduite deDuplessis de Cosme, commandant de Craon, puis rendu au roi par lacapitulation de 1598. Il passa successivement entre les mains de Mlled’Hauteville de Charchigné, de Mlle du Tillet, d’Isaac de Médaillan,qui l’acheta en 1639, et fit ériger la terre en marquisat en 1647. Lesmarquis de Lassay la possédèrent jusqu’en 1750 date de la mort dudernier du nom ; elle passa alors entre les mains de Louis de Brancasduc de Lauraguais. Le 1er novembre 1797, elle fut vendue par le comtede Lauraguais à un sieur Pierlot qui en 1823 la vendit au marquisGuesdon de Beauchêne, son possesseur actuel. Le château de Lassay possède un grand nombre d’objets de curiosité etd’art fort intéressants et parmi ces derniers un tableau, chef-d’oeuvrede Chardin, d’un prix inestimable. Du haut du Donjon de Lassay, on aperçoit non loin-delà, les imposantsdébris du château de Bois-Thibault et les restes pittoresques decelui de Bois-Froult. Le château de Bois-Thibault, date évidemment du XVe siècle, il asuccessivement appartenu aux familles de Logé, du Bellay, du Martz, duBrossay ; il appartient aujourd’hui aux de Tournelay, qui ont leurrésidence ordinaire en Normandie. Dès 1380, Bois-Froult, appartenait à une famille de ce nom, d’oùdescendent les de Médaillan, de Lavardin, Bûcher de Chauvigné ; il aété réuni par héritage à la terre de Lassay, et n’est plus aujourd’huiqu’une dépendance de ce domaine. _____________ § 19. Les environs de Bagnoles. LE BOIS DU MAINE. - LE CHATEAU DE CHEVIERS. Le château du Bois du Maine, à M. le comte de Fermond, et le château deCheviers, à M. le comte Lemercier, sénateur, méritent à bien des titresla visite des baigneurs de Bagnoles. Les renseignements nous manquenten ce moment pour en donner l’histoire ; les belles planches qui lesreproduisent dans l’album de Bagnoles, nous dispensent d’en faire ladescription. ____________ § 20. Les environs de Bagnoles. DOMFRONT Album de Bagnoles, planche XVII. Domfront, ville de malheur, arrivé à midi et pendu à une heure, pas seulement le temps de dîner ! Ainsi parlait, le 24 décembre 1575, ce pauvre Jean Barbotte, dont nousraconterons tout à l’heure la lamentable histoire, pendant qu’on luipassait la corde au col, sur la plate-forme du château de Domfront. Domfront la vieille ville, la vieille citadèle, la vieille capitale duPassais, aujourd’hui simple chef-lieu d’une sous-préfecture de l’Orne,était alors une place forte de première importance. Bâtie en 1014, surle sommet d’un roc de grès à pic, par Guillaume 1er, comte de Bellesmeet d’Alençon, pour mettre la frontière de la Normandie à l’abri desexcursions des Manceaux des Bretons et des Angevins, elle dominait deplus de 300 pieds toute la plaine qui l’entoure. Elle était en outredéfendue par des fossés profonds, de hautes murailles, des tourscrenelées et un donjon colossal dont les restes imposants se perdentdans les nues et saisissent d’étonnement et d’admiration. « Cette situation, dit M. l’abbé Postel, dans un article intitulé Souvenirs de Basse-Normandie, cette situation est plus queremarquable, elle est peut être unique. - L’Italie seule en possèded’analogues. Je n’ai jamais rencontré plus admirable panorama que celuidont on jouit sur la plate-forme du château. J’ai vu Naples et sonfameux golfe, Messine et sa rade, Gênes et ses collines parfumées, lesPyrénées et leurs sites enchanteurs, les Alpes et la Suisse, lesplaines renommées de l’Andalousie, Cordoue et la Castille, leSaint-Gothard et Milan, l’Auvergne et ses riches montagnes ; lesperspectives pouvaient être ou plus riantes, ou plus gigantesques,aucune ne m’a séduit, entièrement séduit comme celles de Domfront. » L’histoire de Domfront serait presque l’histoire toute entière deslongues et terribles luttes qui ont eu lieu depuis le XIe sièclejusqu’à la fin du XVe, entre les comtes de Bellême et d’Alençon, lesducs d’Anjou et de Bretagne, les Rois de France et d’Angleterre, pourla possession de ces contrées qui ont si souvent changé de maître. Iln’est pas une de ces luttes, dans laquelle la place de Domfront n’aitjoué un rôle considérable, et que les bornes obligées d’une notice, nenous permettent pas de décrire. Qu’il suffise de rappeler, que lechâteau de Domfront a servi de résidence entre autres hôtes, àGuillaume le Conquérant, à Henri 1er et Henri II, rois d’Angleterre, àEléonore de Guyenne, à Charles VIII, à Charles IX de France, et àCatherine de Médicis. S’il n’est pas possible de raconter ici tous les hauts faits d’armes,dont le château de Domfront fut le témoin, il n’est pas permiscependant de passer sous silence le siège mémorable qu’y soutint en1674, le comte de Montgommery, contre le maréchal de Matignon. Gabriel de Lorges, comte de Montgommery, était après Coligny, le pluscélèbre chef des Huguenots. - Il avait failli comme celui-ci périr à laSaint-Barthélemy, et avait tout d’abord cherché un refuge enAngleterre. Mais bientôt il était revenu se mettre à la tête de sescoreligionnaires, soulevés en Basse-Normandie. Après s’être emparé dela place de Domfront, il y avait laissé Ambroise de Héricé, dit leBalafré, avec quelques hommes d’armes, et était allé s’enfermerlui-même dans celle de St-Lô, où le maréchal de Matignon venaitl’assiéger avec une armée formidable. Désespérant de défendre St-Lô,Montgommery s’ouvrait avec quelques, braves, un passage à traversl’armée ennemie, et venait chercher un refuge au château de Domfront.Le maréchal de Matignon arrivait presque aussitôt sous ses murs et enfaisait le siége. - Quelques jours lui suffisaient pour ouvrir dans lesremparts une large brèche par laquelle il faisait donner l’assaut. L’histoire n’a peut-être pas d’exemple d’une lutte aussi acharnée,aussi héroïque, aussi sanglante que celle qui s’engagea sur cettebrèche entre les plus vaillants capitaines et les meilleurs soldats del’armée de Matignon, et les quelques braves qui défendaient la place.Pendant plusieurs jours ce fut une boucherie telle, que les cadavresremplissaient les fossés, que les plus célèbres chevaliers de l’arméeroyale y perdaient la vie, et que le maréchal lui-même, épouvanté d’untel carnage, renonçait à prendre Domfront d’assaut et l’investissaitpour s’en rendre maître par la famine. Ses dispositions prises, il envoya, en parlementaire Vassé, pourdemander à Montgommery s’il voulait se rendre ou mourir de faim et demisère. Celui-ci sanglant et couvert de blessures ne répondit que parces simples paroles. « Je ne sortirai d’ici que par morceaux ou bienl’épée au côté et la dague au poing à la tête de ma garnison. » Qu’àcela ne tienne, lui dit Vassé, j’ai plein pouvoir à cet effet. -Montgommery sortit en effet à la tête de ses braves, et se livra aumaréchal de Matignon. Celui-ci fit tout ce qu’il pût pour sauver son prisonnier. MaisCatherine de Médicis n’avait jamais oublié, que c’était ce mêmeMontgommery, qui dans un tournois, avait causé la mort de Henry II, sonépoux, en lui portant un coup de lance dans l’oeil, et elle lui avaitvoué une haine implacable. Elle le fit accuser et condamner, sousprétexte qu’il avait voulu introduire les étrangers sur le sol deFrance ; il fut exécuté en place de Grève, le 26 janvier 1574. Le 24 décembre de la même année, Jean Barbotte, ancien garçon meunier,qui avait dévasté, pillé et brûlé, avec un parti de Huguenots, tous lesenvirons de Domfront, pendant que Matignon était occupé à en faire lesiége, avait l’audace de se présenter déguisé dans cette ville, pourassister à la foire de Noël. Arrivé à midi, il était immédiatementreconnu, pris jugé, condamné et pendu sur la plate-forme du château ;et c’est lui qui au moment où on lui passait la corde au col,prononçait ces paroles devenues un dicton populaire : « Domfront, ville de malheur, « Arrivé à midi et pendu à uneheure ; « Pas seulement le temps de dîner! » ___________ § 21. Les environs de Bagnoles. LA TOUR ET LE CAMP ROMAIN DE BONVOULOIR. Album deBagnoles, planche XVIII. A l’ouest et à 8 kilomètres de Bagnoles, sur la lisière de la forêtd’Andaine, s’élève une sorte de promontoire à pentes très-douces etqui, bien que peu élevé, domine une immense étendue. Au sommet de cepromontoire, existe un assez vaste rectangle entouré de murailles àfleur de terre et de fossés peu profonds. Au milieu de chacun des côtésde ce rectangle s’ouvrent des brèches ou portes, régulièrementorientées vers le septentrion, le sud, le levant et le couchant ; dechacune de ces portes part un pavage en dalles larges et régulières,aboutissant au centre, aux ruines d’une construction carrée en moëllonsappareillés. A quelque distance, à droite de la porte du Midi, on aperçoit un puitslarge et profond, défendu par un entourage de blocs de granit sculptéscomme le chapiteau d’une colonne d’un temple Grec. A l’angle nord-ouest de cette enceinte existe une haute tour,parfaitement conservée, avec ses créneaux et ses machicoulis ; elle estflanquée d’une petite tourelle qui la dépasse presque de moitié etporte à son sommet, une sorte de lanterne évidemment destinée àobserver la contrée. Tous les auteurs ont jusqu’ici donné à ces constructions une origineféodale, datant du XVe siècle. En ce qui concerne la tour et le donjon, cette date et cette origineparaissent suffisamment établies ; mais les autres objets qu’on vientde décrire ont très-évidemment une origine tout autre et ne sont queles restes d’un ancien camp romain, sur l’emplacement et avec lesmatériaux duquel on a construit plus tard un manoir féodal, en partiedémoli à son tour pour édifier les bâtiments d’une ferme. La disposition et l’orientation des murs, des fossés, des portes, dubâtiment central et du pavage qui les relient ne peuvent laisser aucundoute, à quiconque a vu un camp Romain et remarqué l’emplacement quechoisissaient d’ordinaire pour l’établir, les vainqueurs de la Gaule ;tandis qu’au contraire ces murs, ces fossés, ces dallages, cesouvertures n’ont rien de commun avec les constructions du moyen-âge. Quoi qu’il en soit, la station de Bonvouloir, mérite à tous égards unevisite des baigneurs de Bagnoles et une étude toute particulière de lapart des savants. La route qui y conduit à travers la forêt et les landes est une desplus pittoresques du pays. _____________ § 22. Les environs de Bagnoles. SAINT-MAURICE Album deBagnoles, planche XIX. A une lieue de la Ferté-Macé, sur la lizière de la forêt, et à peu dedistance de la route de Flers, on aperçoit au sommet d’un plateauélevé, un joli petit château renaissance, flanqué d’élégantes tourelleset orné d’un gracieux perron à double rampe. C’est là qu’habitent M. lecomte et Mme la comtesse de Contades, qui font les honneurs de leurcastel avec une grâce parfaite. - On y remarque tout particulièrementun salon Henri II, qui semble sortir des mains des plus habilesartistes de l’époque. _____________ § 23. Les environs de Bagnoles. RANES. Album de Bagnoles, planche XX. Sur la façade et au centre d’une vaste construction sans cachet et sansstyle, s’élève majestueusement, une haute et puissante tourquadrangulaire, terminée par une terrasse entourée de parapets, avecmachicoulis et créneaux. C’est la tour du château de Rânes, quiappartient aujourd’hui au prince de Berghes. Du haut de cette tour, datant au moins du XVe siècle, les seigneurs deRânes purent suivre, en 1432, les émouvantes péripéties du combat quetrente français de St-Cénery-le-Géret, livrèrent, sous ses murs, àtrente anglais qui tous périrent sur le champ de bataille. C’est aussidu haut de ce donjon, que la Fée-Andaine, qui s’était éprise d’unjeune et beau seigneur de Rânes et l’avait épousé, à la condition qu’ilne prononcerait jamais devant elle le mot de mort, s’enfuit enpoussant un cri d’angoisse et disparut pour toujours, en entendant soncher époux qui l’attendait au bas de la tour, lui reprocher d’être silente à venir, qu’elle était bonne à aller chercher la mort. Onmontre encore sur la pierre des créneaux d’où elle prit son essor, latrace de son pied mignon, et depuis lors on entend souvent au milieudes nuits sombres sa voix plaintive répéter ces lugubres paroles : lamort, la mort. _____________ § 24. Les environs de Bagnoles. LE CHATEAU DE CARROUGES. Album de Bagnoles, Planche XXI. A six lieues de Bagnoles, sur la route d’Alençon, le touriste entrevoitdans la plaine, à travers des massifs d’arbres bien des foisséculaires, une forêt de cheminées, de toits aigus et bizarrementdécoupés qui lui font croire à la présence d’une grande et vieille citéféodale. C’est le château de Carrouges, c’est la demeure des Leveneur,nobles descendants d’une des plus illustres familles de Normandie et deFrance. L’un de ses membres, en 968, prenait parti pour Richard 1ercontre le roi de France. Un autre accompagnait, en 1066, Guillaume enAngleterre. Jean Leveneur, seigneur de Homme était tué à Azincourt en1415. En 1450 Philippe Leveneur, baron de Tillières, épousait la fillede Pierre Blosset grand sénéchal de Normandie, du chef de laquelle ildevenait bientôt après propriétaire de la terre de Carrouges, quidepuis lors est toujours restée aux mains de ses descendants. Le château de Carrouges se compose de deux parties principales, etcomplètement distinctes et séparées l’une de l’autre. La première est un pavillon ravissant construit en briques rouges etnoires disposées en échiquier avec beaucoup de grâce. Ce pavillon estflanqué aux quatre angles de tourelles aux toîts élancés. Il dateévidemment du commencement du XVe siècle ; l’Album de Bagnoles, pl.XXI, le reproduit avec une grande fidélité. Ce pavillon sert en quelquesorte de porte d’entrée au château principal, vaste quadrilatère deconstructions, la plupart sans élégance et sans régularité, percéesd’ouvertures de toutes les formes et de toutes les dimensions,couronnées par des toîts aigus découpés les uns sur les autres entriangles bizarres. Il serait difficile et trop long d’assigner la dateprécise de chacune d’elles ; elles semblent avoir été successivementélevées à partir du XVe siècle, autour d’un donjon central d’une époquebeaucoup plus reculée. Mais, si à l’extérieur le château de Carrouges n’offre rien de bienremarquable que sa masse et quelques détails de sculpture fortintéressants, l’intérieur présente les plus curieux spécimens de l’artarchitectural et décoratif, au moyen-âge et à la renaissance. On ytrouve des appartements dont les voûtes, les plafonds, les lambris, lescheminées, les boiseries, sont des modèles d’élégance de richesse et degoût. On remarque particulièrement la chapelle, la chambre dite deLouis XI parce qu’il y coucha en se rendant au Mont-Saint-Michel ; lachambre de Marie de Médicis et l’oratoire qui y est attenant. Ilrenferme une magnifique collection de tableaux de maîtres, de portraitshistoriques, de meubles, de tentures d’un grand prix, d’armurescurieuses et particulièrement l’armure de Jean Leveneur, fracassée à labataille d’Azincourt, la châsuble et le collier de Saint-Michel,laissés par Louis XI lors de son séjour au château de Carrouges. Ce nom célèbre de Carrouges rappelle toujours à la mémoire un des duelsjudiciaires, les plus dramatiques que nous offre l’histoire du moyenâge. Jean de Carrouges, chevalier et chambellan de Pierre III, comted’Alençon, avait épousé Marie de Tribouville, jeune, belle, sage et debonne maison. Peu de temps après son mariage, celle-ci accusa JacquesLegris, seigneur du voisinage, de s’être introduit traitreusement dansson appartement pendant l’absence de son mari, dans la nuit du 18janvier 1585 et de l’avoir violée. Sur la plainte du mari outragé, l’affaire fut portée devant leparlement, qui après de longues délibérations et en l’absence depreuves suffisantes contre Jacques Legris, rendit à la date du 15septembre 1586 un arrêt ordonnant que Carrouges et celui-ci videraientleur débat en champ clos. Le duel eût lieu le 22 septembre 1586, devant le roi Charles VII etdevant toute la cour assemblée derrière l’église deSaint-Martin-des-Champs, près du Temple. Après un combat terrible,Legris glissa sur la terre humide du sang de son adversaire, qui luimettant l’épée sur la poitrine le somma de confesser son crime. SurDieu et la damnation de mon âme, répondit celui-ci je n’ai oncquescommis le crime dont on m’accuse. Carrouges lui plongea son épée dansle coeur. A quelques temps de là, Carrouges partit pour la Terre Sainte, d’où ilne revint plus. Un de ses écuyers accusé de plusieurs crimes, avouaqu’il était aussi l’auteur de celui qu’on avait attribué au malheureuxLegris, et donna de tels renseignements qu’il ne fut plus possible d’endouter. La femme de Carrouges alla cacher sa honte et ses regrets dansune cellule murée et y mourut dans la pénitence et la douleur. ___________ § 25. Dieufit, propriété de M. Gévelot, député de l’Orne. Les baigneurs de Bagnoles qui voudraient juger de ce que peuventl’intelligence, la persévérance, le travail et les capitaux appliqués àl’industrie agricole, ne sauraient nulle part mieux le faire qu’àDieufit. Là où, il y a quelques années, l’on n’apercevait à perte de vue quequelques cabanes de bûcherons au milieu de landes stériles et de boisrabougris, s’élève à côté de bâtiments agricoles immenses, unmagnifique château, entouré de vastes plaines couvertes de récoltessplendides, et de vertes prairies où paissent d’innombrables troupeaux. Cette merveilleuse transformation est due aux soins de M. Gévelot quel’arrondissement de Domfront dans sa reconnaissance, vient d’envoyer àla Chambre. Dieufit est à 16 kilomètres de Bagnoles ; la route qui y conduittraverse la forêt et les jolis villages de Saint-Michel-des-Andaines etde la Sauvagère ; c’est à coup sûr une des plus intéressantesexcursions que puissent faire tous ceux qui s’intéressent aux progrèsde l’agriculture. ___________ § 26. Promenades, (lieux à visiter). 1° Le Rocher Broutin. - Sites ravissants. 2° Les forges de Cossé. 3° Le château des Yveteaux, ancienne propriété de l’abbé Vauquelin desYveteaux ou Yvetots, précepteur de Louis XIII. - Eglise des Yveteaux. 4° Le château d’O et le camp du Châtelier, auprès de Mortrée. 5° Ruines de Carobillon, près Pont-Ecrépin, route de Putanges. 6° Corday, canton de Putanges, habitation de Charlotte Corday. 7° L’abbaye de Lonlay, près Domfront. 8° Le Dolmen du lys des vallées. 9° Les pierres à crayon de Champsecret. 10° Les roches d’Orgères. 11° Le mont Margantin et le château de Montchauveau, propriété de M. duMesnil de Montchauveau, membre du Conseil général de l’Orne. |