Corps

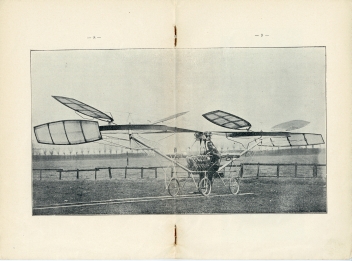

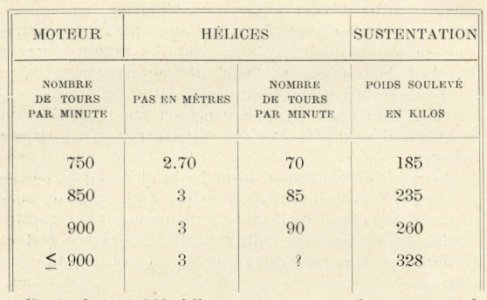

| BRACKE, A..(18..-19..) : Les HélicoptèresPaul Cornu.- Mons : Dequesne-Masquillier et fils, 1908.- 16 p. :ill. ; 22 cm.- (Monographies d’aviation ; 3) Saisie dutexte : O. Bogros pour lacollectionélectronique de la MédiathèqueAndré Malraux de Lisieux (15.VI.2016) [Ce texte n'ayantpas fait l'objet d'une seconde lecture contient immanquablement desfautes non corrigées]. Adresse : Médiathèque André Malraux,B.P. 27216,14107 Lisieux cedex -Tél. : 02.31.48.41.00.- Fax : 02.31.48.41.01 Courriel : mediatheque@lintercom.fr, [Olivier Bogros]obogros@lintercom.fr http://www.bmlisieux.com/ Diffusionlibre et gratuite (freeware) Texteétabli sur l'exemplaire de la Médiathèque (Bm Lx : Norm 567 br). ~ * ~ Au point de vue de leur construction, le rendement des hélices dépendde la résistance de l'air sur la tranche de leurs branches et dufrottement des molécules d'air contre leur surface. Ces causes de pertede travail peuvent être réduites par une construction soignée. Il y a une autre perte, qui n'est pas due à la construction. L'hélice est, en somme, un organe de transformation de mouvement quifonctionne comme une vis. La vis avance d'une quantité égale à son pasmultiplié par le nombre de tours qu’elle fait. On pourrait donc penserqu'une hélice va entrainer l'appareil auquel elle est reliée, avec unevitesse déterminée par ces deux facteurs, pendant l'unité de temps. Or,il n'en est pas ainsi ; la vitesse réelle est plus petite, et ladifférence est due au recul. Cette perte, très variable, d'après les cas, est inévitable. Une héliceparfaitement bien construite à tous points de vue, ne peut êtreappliquée à un mobile quelconque, sous prétexte qu'elle aurait, en tantqu'hélice, un excellent rendement. Le point d'appui de l'hélice estfluide, et ce fluide ne tend qu'à se dérober. Plus la résistance audéplacement du mobile auquel l'hélice est liée, est grande, plus lefluide se dérobera facilement. Dans ce cas, le mobile se déplacera peu,et c'est le fluide qui sera poussé en arrière, créant un recul énorme,et on dépensera ainsi en pure perte une grande partie du travail dumoteur. Dans les appareils appelés hélicoptères, la sustentation est obtenue àl'aide d'hélices. Comme ces hélices ne peuvent progresser, leur reculest de 100 % et tout le travail qui reste disponible, en déduisant lerendement de construction, est absorbé. Ces hélices, dont le but est d'obtenir une poussée maxima en réduisantla vitesse tant qu'on peut, se distinguent donc des hélices propulsives. La vitesse est le pas que décrit l'hélice pendant l'unité de temps. La première qualité d'une hélice sustentatrice est donc d'avoir unpetit pas. Le plus petit est le meilleur. Tout le travail étant absorbépar le recul, ce dernier devra être également réduit tant qu'on pourrale faire. Le moyen pour cela est de prendre une hélice de granddiamètre. La question de rendement de construction fixe une limite à cetteaugmentation de diamètre, car la fabrication d'ailes légères etrésistantes deviendrait d'une grande difficulté ; d'autre part, degrandes branches éprouvent de la part de l'air une résistance à larotation très sen sible, et le frottement de l'air sur la surface desbranches devient très important. Pour des hélicoptères, il faut donc tâcher de rendre le recul minimum.Mais on peut également le laisser très grand et s'en servir. C'est ce qu'ont fait, en 1906, M. Cornu et fils. Ils se sont servis durecul d'hélices sustentatrices pour obtenir le déplacement horizontald'un hélicoptère. Le mécanisme qui permet d'obtenir ce résultat se compose d'une série deplans inclinables formant une sorte de jalousie à lames pivotantes. Cesplans sont disposés sous les hélices sustentatrices de façon que lamasse d'air qu'elles refoulent est forcée de passer à travers lesintervalles des plans. L'action de cette masse d'air a une composantehorizontale sur laquelle les inventeurs se basaient pour obtenirl'avancement de tout l'appareil. En somme, le volume d'air qui traverse les intervalles de la série deplans agit sur ceux-ci comme le vent sur les ailes d'un moulin, aveccette différence que l'avancement des plans est rectiligne au lieud'être circulaire. Le moteur est donc entièrement employé à actionnerles hélices, et l'avancement est produit par le recul qui, dans lesappareils ordinaires, est une force entièrement perdue. La figure 1représente schématiquementun appareil quelconque basésur le principe que nous venons d'exposer. Les plans de propulsion c sont montés entre deux tringles l.Celles-ci sont reliées par des petites pièces e, mobiles autour desaxes fixes f. Un levier g, monté dans le prolongement dela pièce e centrale, permet dedonner aux plans une inclinaison variable. Lasimple manœuvre du levier gpermet par conséquent de faire avancer oureculer l'appareil avec une vitesse qui dépend de l'angle d'inclinaisondes plans. Pour obtenir l'avancement ou le recul, il est absolumentinutile de faire varier la vitesse des hélices sustentatrices. Les premiers essais faits par MM. Paul Cornu et fils, montrèrent quela poussée horizontale était égale aux 2/3 de la force ascensionnelletotale des hélices sustentatrices. La résistance offerte par les plansau passage de l'air refoulé par ces hélices, est toujours trois foismoindre que la poussée donnée par les plans. Dans un appareil muni de tels plans, dont les hélices donnent un effortascensionnel de 100 kg., les plans convenablement inclinés fournirontune poussée horizontale de 60 kilog., tandis qu'ils n'absorberontqu'une force ascensionnelle de 28 kilog., force absorbée par larésistance qu'ils offrent au courant d'air de haut en bas, produit parles hélices sustentatrices. Si donc, en ordre de marche, un appareil pèse 80 kilog. et que seshélices ont une force ascensionnelle de 100 kilog., cet appareil — sises plans ont une orientation convenable — peut se maintenir enéquilibreet ses plans fourniront une poussée horizontale de 60 kilogs. Sur ces données, les inventeurs ont établi un appareil modèle, deconstruction toute ordinaire. Ils le décrivent dans les termes suivants : « Nous employons un moteur Buchet de 2 HP, modèle 1902, du prix de 125frs, qui pesait, quand nous l'avons acheté, 14 kilog, et qui fut réduitpar la suite à 7 kilog. Ce moteur actionne, par une transmissionspéciale, deux hélices de 2 m. 25 de diamètre, placées l'une à côté del'autre. Le châssis et les hélices sont faits en tubes d'acier soudés àl'étain. Sauf la transmission, il n'y a donc là rien de spécial, si cen'est un ensemble mécanique disposé dans des conditions qui nous ontparu les meilleures après des essais multiples, Voici maintenant les résultats obtenus avec cet appareil, qui pèse enordre de marche, tout complet, 13 kilos. Il soulève facilement 16kilogs. avec la moitié seulement de l'avance à l'allumage. A ce moment,le moteur développe 1 cheval 1/2. Nous enlevons donc une moyenne de 10kilogs. par cheval. Ce résultat appréciable étant données les faibles dimensions deshélices, nous l'attribuons à notre transmission que nous avons faitbreveter. Les essais de sustentation furent alors arrêtés, et les inventeurs sepréoccupèrent de réaliser la propulsion en se servant du recul deshélices sustentatrices. A cet effet, disent-ils, nous avons installé des plans de propulsion aunombre de 14 seulement, pesant ensemble avec leur monture et dispositifd'inclinaison, 400 grammes ; ils nous ont permis d'obtenir une tractionhorizontale de 1.500 grammes, suffisante pour le déplacement de notrehélicoptère. A ce moment, les plans adsorbent 500 à 600 grammes de la forceascensionnelle. La vitesse théorique (de translation horizontale) estde 25 à 30 km. à l'heure. La vitesse pratique est quelque peu inférieure, à cause du recul, maisl'appareil se déplace facilement à raison de 15 à 20 km. à l'heure. L'appareil n'est pas muni d'un gouvernail, puisqu'il est suspendu àl'extrémité d'une poutre armée spéciale qui le guide dans son ascension. Dans les premiers modèles construits et essayés, les quatorze plansinclinés se trouvaient disposés symétriquement de la verticale passantpar le moteur, et les pales à deux branches étaient fixées sur desroues de bicyclettes à axe vertical, dont la jante servait de gorgepour les courroies de transmission. Cette disposition fut modifiée encore par la suite, et la photographiede la fig. 2montre le plan qui donne la propulsion, placé au centrel'appareil. Des expériences publiques, couronnées de succès, eurent lieu à Lisieux,en octobre 1906. Leur succès eut pour conséquence la mise en chantier d'un appareilcapable d'enlever un homme. Des amis de l'inventeur se cotisèrent à ceteffet et lui offrirent une subvention de 12.500 fr. Le 30 octobre, le moteur Antoinette 24 HP était commandé. L'inventeur eut d'abord l'idée de faire un hélicoptère muni de petiteshélices à grande vitesse de rotation ; mais craignant de s'engager dansune voie trop inconnue, il appliqua les dispositifs et les donnéesfournis par les modèles d'essai. Le bâti de l'appareil définitif, figuré par la grande planche, a laforme d'un V très ouvert, et il est constitué par un gros tube centralet de 6 étoiles également en tubes d'acier armés par des tables Bowdenconvenablement entretoisés. On obtient ainsi une grande rigidité. Lesassemblages se faisaient par soudure à l'étain. La longueur de cet appareil, monté sur quatre roues, est de 6 m. 20, lepoids de 50 kg. Au centre, se trouvent le moteur et le siège del'aviateur. A l'aide d'une courroie plate sans fin de 22 mètres de long et de 100mm. de large, le moteur actionne deux hélices à deux branches, d'undiamètre de 6 mètres, fixées à l’extrémité du bâti ; près de l'aviateurse trouvent : à gauche, un tendeur enrouleur formant embrayage ; àdroite, la manette d'ascension (avance à l'allumage). La tablette centrale, que l'on voit au-dessus de l'aviateur, est enaluminium ; soutenue par quatre tubes, elle porte deux poulies derenvoi et des poulies guides. Toutes les pièces tournantes, y comprisles-hélices, sont montées sur roulement à billes. Les réservoirs d'eau et d'essence sont placés symétriquement au tiersavant et arrière à partir du centre du châssis. Le réservoir d'eau a une contenance de 12 litres, avec circulation parthermo-siphon ; celui à essence a une contenance de 7litres. Le réservoir d'huile est au-dessus, les accus et la bobine sous lemoteur. Les hélices se composent d'une poulie en tôle d'acier fondu, d'unmillimètre d'épaisseur, d'une largeur de 100 mm. et d'un diamètre de 1m. 80. Ces poulies sont montées avec rayons tangents sur des moyeux enaluminium, et tout en servant à la transmission, elles forment le corpsprincipal des hélices. Celles-ci sont à pas réglable ; les pales en sont formées d'unecarcasse en tubes d'acier aplatis progressivement vers les extrémités,et dont le pied repose sur les poulies par l'intermédiaire d'une petiteplaque d'aluminium. Ces pales peuvent pivoter sur elles-mêmes ; leurpied se prolonge par un tube jusqu'au moyeu, où il est fixé sur uneoreille très peu excentrique. Les carcasses des pales sont garnies de deux couches de soiecaoutchoutée tendue par un procédé spécial. Leur longueur est de 1 in.80 et leur plus grande largeur de 0 m. 90. Ces pales n'ont par elles-mêmes qu'une très faible résistance, aussi laforce centrifuge tend-elle à la soulever. Pour équilibrer cet effet, ila fallu le charger de feuilles de plomb placées aux 2/3 de leurlongueur à partir du centre. L'entrainement des pales se fait par l'intermédiaire de cables fixés,d'une part aux bords de la poulie, et d'autre part aux 2/3 des branchesarrières, en passant sur un chevalet fixé sur la branche d'avant. Cesystème est doublé dans le but de résister aux à-coups du départ et del'arrêt. De cette façon, la palette est tirée dans son ensemble et latension des câbles, combinée avec la rotation du pied de cette pièce,permet la variation du pas. Le poids d'une hélice complète atteint 24 kg, 5. Pour obtenir la propulsion et la direction, deux plans formés de cadresen tubes d'acier aplatis, tendus de soie, de 2 m. 50 de long et de 0 m.60 de largeur maxima, sont placés immédiatement sous les hélices. Cesplans sont mobiles autour d'un axe horizontal passant par leur centreet sont montés sur deux supports articulés autour d'un prolongement del'axe des hélices ; l'inclinaison de ces plans (propulsion) et leurdéplacement latéral (direction) sont commandés par deux leviers placésà proximité de l'aviateur, à sa droite et à sa gauche. La réaction de l'air fourni par les hélices sur les plans inclinésfournit la propulsion dont la vitesse dépend de l'inclinaison desplans. Leur déplacement latéral fournit la direction. Le poids du système propulseur et directeur est de 9 kg. La construction de l'appareil fut terminée en août 1907, et on commençaimmédiatement l'essai des hélices. Dès le début, on reconnut qu'ilétait nécessaire de les équilibrer avec une grande précision, car dèsqu'elles tournaient un peu vite, l'appareil subissait des écarts àdroite et à gauche. On trouva qu'il suffisait de placer un poids de 55grammes à l'extrémité d'une aile et un de 75 grammes sur l'autre, pourfaire fonctionner le tout parfaitement bien. Le glissement descourroies fut le second point à éviter, et il fallut garnir de cuir lesgrandes et les petites poulies. Après quelques tâtonnements sur le diamètre de la poulie motrice et lepas des hélices, l'appareil se souleva seul pour la première fois, le31 août. Les hélices avaient une vitesse de 70 tours, avec un pas de 2m. 70. Le moteur tournait à 750 tours. Le siège de l'aviateur ayant été chargé d'un sac de sable de 50 kg, lepatinage de la courroie se fit de nouveau sentir. Le diamètre de lapoulie motrice ayant été porté à 18 cm., tout l'appareil] avec sonlest, soit 235 kg, fut soulevé, le 27 septembre 1907. Le moteurtournait à 850 tours et les hélices à 85..Leur pas était de 3 m. Dans la suite, ce pas fut conservé, car si on l'augmentait, les palesd'hélices devaient être chargées à nouveau pour neutraliser les effetsde la force centrifuge. Jusqu'à ce moment, l'appareil ne comportait que le bâti, le moteur etles hélices. Les inventeurs se mirent alors en devoir de le compléterpar les plans de propulsion. Le 9 novembre, l'appareil, qui était complet et pesait 203 kg.,porta pour la première fois son aviateur (57 kg) et eût été soulevé sile patinage de la courroie n'eût recommencé. On garnit de caoutchouc la poulie motrice, et quatre jours plus tard,l'appareil soulève son pilote à 30 centimètres de hauteur. Mais lacourroie glisse de nouveau, et l'hélicoptère revient au sol. Le mêmejour, on reprit l'expérience, et l'ensemble se souleva, emportant deuxhommes à 1 m. 50 au-dessus du sol. Le poids soulevé pendant cet essai atteignait un total de 328 kg. Dansun essai du 4 décembre, la sustentation à nouveau obtenue, ne seprolonge pas au-delà d'une minute, à cause du patinage des courroies,quoiqu'on eût garni de caoutchouc les grandes poulies. Malgré ce fait, les expériences faites, avec l'hélicoptère Cornusemblent concluantes ; aussi, dès le mois de mars 1908, les inventeursse décidèrent-ils à construire un appareil plus simple. En ce qui concerne la propulsion, les expériences avaient démontré quelorsque les hélices tournaient à 70 tours, le déplacement longitudinalse faisait suivant l'inclinaison donnée aux plans, à une vitesse de 12km. à l'heure environ. Dans ces expériences, l'appareil était placé defaçon à ne pas pouvoir quitter le sol. Théoriquement, les hélices tournant à 100 tours par minute, avec un pasde 3 mètres, et les plans étant inclinés à 45°, l'appareil devait fairedu 25 à 30 à l'heure. Les résultats des expériences peuvent se résumer comme suit :  En soulevant 260 kilogs, avec une surface portante de 6 m2, e moteurdéveloppait 13 HP. A propos de la puissance développée, M. Cornu dit : « La puissance dumoteur était constatée par sa vitesse, qui n'a jamais dépassé 900tours. A cette vitesse, M. Levasseur indique que son moteur Antoinettede 14 HP ne peut faire plus de 12 à 14 HP dans les meilleuresconditions ». Le résultat obtenu est donc contenu dans les chiffres suivants : 20 kilos soulevés par HP, et 45 kilos soutenus par m2 de surfaceportante. La traction donnée par les plans était en moyenne de 15 kilogs. Les hélicoptères ont un défaut sérieux : c'est que le courant d'air,pendant le déplacement horizontal de l'appareil, influencedéfavorablement le rendement des hélices sustentatrices ; et est mêmepréjudiciable à l'équilibre. Au cours des expériences que nous venonsde relater, la translation ne dépassait pas 12 km. à l'heure et lerendement des hélices était meilleur pendant la translation. A des vitesses plus grandes, l'équilibre serait certainement affectépar le violent courant d'air qui ne manquerait pas d'agir sur les palesdes hélices. Ce fut cette idée qui contribua à faire changer l'orientation desrecherches de M. Paul Cornu. Il construisit, vers le milieu de 1908, unappareil d'étude destiné à la détermination de ces effets perturbateurs. Les inventeurs avaient pour but d'arriver à enlever un homme avec leshélices les plus petites possibles, d'enfermer ces hélices dans uneenveloppe lenticulaire formée d'une carcasse tendue de soie vernie.Cette enveloppe serait percée d'orifices pour l'aspiration et lerefoulement de l'air, surmontés de très courtes cheminées. De cettefaçon, les perturbations sur les hélices par des causes extérieurescessent, et elles fonctionnent toujours dans les mêmes conditions. Dans l'appareil d'étude, la disposition des hélices sustentatrices àaxes parallèles fut abandonnée. Cette disposition parallèle nécessitaitun équilibrage très difficile à maintenir, et en outre, destransmissions lourdes et compliquées. Le système de propulsion par réaction sur des plans obliques a étéégalement abandonné au début, non comme étant mauvais, car lesrésultats qu'il donnait étaient bons, mais pour la faible vitesse detranslation qu'il fournit. L'augmentation de vitesse demande uneaugmentation de pas des hélices sustentatrices, et la sustentation ensouffre. Ce système par réaction a été repris ensuite. Dans un modèle àl'étude, la translation est fournie par une hélice tractive à pasréglable, commandée par transmission flexible. Les expériences faites dans la suite, par M. Paul Cornu, sur leshélices sustentatrices, ont démontré que pour soulever un poids de 400kg. avec deux hélices de 4 m. de diamètre, il faut une force de 70 HP. Il fut fait plus de deux cents essais sur les hélices sustentatrices,dans des conditions exactes, quoique pratiques. Les diamètres des hélices essayées avaient 4 à 6 m., elles étaientactionnées par des pignons d'angle et transmissions ordinaires, avecune force motrice' de 10 à 20 HP. Du projet exposé au Salon del'aéronautique, à, la fin de décembre 1908, il faut retenir ce qui suit: L'appareil se compose d'un bâti rectangulaire portant à l'avant lemoteur, à l'arrière l'aviateur ; le moteur actionne par l'intermédiaired'un embrayage et de pignons d'angle enfermés dans le carter central,deux arbres concentriques montés avec roulement et butée à billes ; cesarbres tournent en sens inverse et sur chacun d'eux est calée unehélice. L'écartement des hélices est de 0 m. 70. Immédiatement sousl'hélice inférieure sont montées deux séries de six plans chacune,l'une à droit, l'autre à gauche du châssis ; ces plans sont mobiles,c'est-à-dire que les bras qui les portent peuvent pivoter dans desdouilles fixées au châssis ; chacun de ces bras est terminé par unpetit levier, ceux-ci sont reliés par- une, tringle pour chaque série,et un levier à secteurs d'arrêt, placé sous la main del'aviateur, commande les déplacements de la tringle ; il y a deuxleviers indépendants : l'un actionne la série du plan de droite,l'autre celle de gauche. L'inclinaison des plans peut ainsi être régléedepuis la verticale jusqu'aux positions extrêmes vers l'avant ou versl'arrière ; si une série de plans est plus inclinée que l'autre, onobtient un virage. Les expériences ont montré qu'il y a une perte de vitesse de 50 % surla vitesse théorique de l'air refoulé par l'hélice inférieure. Dans l'appareil décrit l'air était refoulé par les hélices à la vitessede 72 km. à l'heure, et on peut compter obtenir 40 km. à l'heure enmoyenne ; à ce -moment, les plans fournirent une poussée de 50 km. Les plans inclinés à 45 % opposent à l'enlèvement une résistance égaleau tiers, de la poussée horizontale qu'ils produisent, mais à 60°, lesdeux forces sont égales. La vitesse maxima est obtenue parl'inclinaison à 50°. M. Paul Cornu a également étudié un hilicoplane ; nous auronsprobablement l'occasion d'en reparler plus longuement. |