Corps

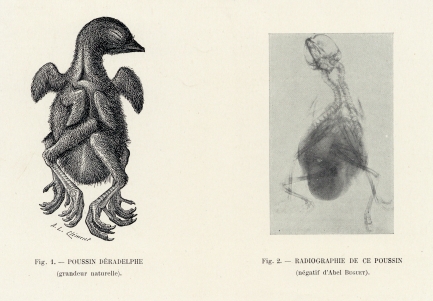

| GADEAU DE KERVILLE, Henri(1858-1940) : Sur un poussinmonstrueux du genre déradelphe.- Paris : Bureau du Journal,1897.- pp. 137-138- 1f. de pl.; 24,5 cm.- (Extrait du journal LeNaturaliste, 15 juin 1897) Saisie du texte : O. Bogros pour la collection électroniquede la Médiathèque André Malraux de Lisieux (20.VIII.2017) [Ce texte n'ayantpas fait l'objet d'une seconde lecture contient immanquablement desfautes non corrigées]. Adresse : Médiathèque intercommunale André Malraux,B.P. 27216,14107 Lisieux cedex -Tél. : 02.31.48.41.00.- Fax : 02.31.48.41.01 Courriel : mediatheque-lisieux@agglo-lisieux.fr, [Olivier Bogros]obogros@agglo-lisieux.fr http://www.bmlisieux.com/ Diffusionlibre et gratuite (freeware) Orthographeetgraphieconservées. Texteétabli sur l'exemplaire de la Médiathèque (Bm Lx : Normn.c.) . ~*~ J'ai publié l'an dernier, dansce journal (n° du 1er septembre 1896, p. 197), la description et lafigure d'un très-jeune porc monstrueux de la famille tératologique desMonocéphaliens et du genre Déradelphe ; il s'agit, dans cet article,d'un poussin appartenant à ce même genre. L'organisation des Déradelphes est très-remarquable, mais bien connuedans ses traits principaux, ce qui me dispense d'en reproduire ici unedescription détaillée. Je me bornerai à rappeler que ces monstres sontconstitués par deux individus séparés dans leur partie sous-ombilicale,intimement fusionnés au-dessus de l'ombilic commun, et possédantchacun deux membres thoraciques et deux membres abdominaux, lesmembres thoraciques étant quelquefois réduits à trois chez ces monstres. Les individus composant les monstres déradelphes sont réunis face àface dans leurs parties inférieure et moyenne ; mais, par suite de ladéviation, dans leur moitié supérieure, des deux colonnes vertébrales,qui se rapprochent de plus en plus vers leur sommet, la tête unique dumonstre est formée par les moitiés externes de la tête des deuxindividus composants : l'une des moitiés longitudinales de cette têteunique, soit une oreille, un oeil, la moitié du nez, etc., appartenant à l'un des sujets, et l'autre moitié longitudinale àl'autre sujet. Il résulte de ce mode de fusion que — chose importante àfaire remarquer — la tête des monstres déradelphes présente unedirection latérale. Il est bon d'ajouter que la base du crâne possède :1° soit un seul trou occipital, plus grand que d'habitude etmanifestement formé par la réunion de deux trous occipitaux, où seterminent les deux colonnes vertébrales 2° soit de deux trousoccipitaux distincts, comme c'est le cas pour le monstre icireprésenté. Le poussin ordinaire en question, qui m'a été obligeamment communiquépar M. René Védie, à Rouen, est à un état voisin du moment normal del'éclosion, ainsi qu'il est facile de s'en rendre compte sur la figure1, très-exactement dessinée par mon ami, M. A.-L. Clément. L'état de conservation des organes internes était trop défectueux pourme permettre certaines recherches anatomiques, que j'eusse pu exécutersur un sujet frais ; aussi ne l'ai-je pas disséqué, afin de ne pointsacrifier, à peu près en pure perte, ce fort intéressant spécimentératologique. Un savant très-connu dans le monde de la photographie, et qui poursuit,avec beaucoup de succès, des travaux radiographiques, M. Abel Buguet,président du Photo-Club rouennais, a fait, de ce poussin, d'excellenteset très-intéressantes radiographies, dont l'une d'elles estreprésentée par la figure 2. Bien que cette figure ne soit pas, cela vasans dire, aussi nette que l'épreuve radiographique, encore est-il quel'on y remarque de fort intéressants détails. On y voit, à travers lamasse abdominale, une partie des os constituant les quatre pattes ; deplus, nettement distinct est le squelette de deux des quatre ailes ; lesdeux squelettes alaires les plus visibles appartenant : l'un au sujetde droite et l'autre au sujet de gauche. Mais le pointparticulièrement intéressant, dans cette radiographie, ce sont lesdeux colonnes vertébrales, qui aboutissent, dans la base postérieuredu crâne — évidemment plus large que d'habitude, — à deux trousoccipitaux très-nettement séparés. En outre on voit, très-facilement sur la radiographie, moins clairement sur lafigure 2, la partie terminale postérieure de ces deux colonnes qui, parleur position et leur torsion, jointes à la position du squelette desquatre ailes et des quatre pattes, font bien comprendre, en l'étudiantun peu, la composition si remarquable des monstres déradelphes. Il serait puéril d'insister, tant cela est évident, sur la considérableutilité de la radiographie dans de fort nombreuses études biologiques ;aussi, tout renseignement sur la manière d'opérer pour obtenir lesmeilleurs résultats mérite, sans nul doute, d'être publié. Sur ma demande, M. Abel Buguet a eu la grande obligeance de me donner,à cet égard, des renseignements précieux que je reproduisintégralement ici, et pour lesquels je lui exprime ma sincère gratitude: « J'ai obtenu le cliché radiographique en question àl'aide d'un tube Colardeau dont l'anticathode a été maintenue pendantcinq minutes au rouge naissant, à vingt-deux centimètres de la plaquesensible (Guilleminot) sur laquelle reposait le poussin. Ledéveloppement a été obtenu, en quelques minutes, à l'aide du révélateurCristallos, coupé de son volume d'eau. « De nombreuses expériences antérieures m'avaientmontré qu'il est impossible d'obtenir des radiographies un peuhomogènes d'objets présentant, en divers points, de très-grandesdifférences d'opacité. C'est, entre autres, le cas des oiseaux, dontles pattes seront déplorablement surexposées avant que le tronc laissevoir quelques détails. « Parmi les artifices qui permettent d'atténuer cetteexcessive différence d'impression, j'ai, dans ce cas, employé lesuivant, qui m'a toujours réussi. « Le poussin que M. Henri Gadeau de Kerville m'aconfié était dans l'alcool depuis un certain nombre de mois. Aprèsavoir obtenu, avec l'animal imprégné de liquide, de mauvaisesradiographies, je l'ai abandonné pendant longtemps à la dessiccationspontanée. « C'est alors seulement que la radiographie m'a donné des détailssuffisants sur la masse du tronc, sans que les pattes aientcomplètement disparu par surexposition. « La meilleure méthode pour obtenir assez vivement ce résultat, est deplonger l'animal frais dans de l'alcool concentré, jusqu'àdéshydratation aussi complète que possible. Il abandonne ensuiterapidement son alcool à l'air. C'est alors qu'il se trouve dans lesmeilleures conditions pour la radiographie, car les différencesd'opacité des diverses régions sont réduites au minimum. » En terminant, il convient de dire que la Déradelphie, très-rare chezl'homme, est une monstruosité relativement assez fréquente chezcertains mammifères domestiques, et qui a été constatée aussi chez desvertébrés non domestiques. Toutefois, dans son Histoire générale etparticulière des Anomalies de l'organisation chez l'Homme et lesAnimaux, Isidore Geoffroy-Saint-Hilaire ne mentionne pas d'oiseauxdéradelphes. Fort probablement, il en a été décrit depuis lapublication, déjà lointaine, de cet ouvrage célèbre. Quoi qu'il ensoit, les oiseaux déradelphes sont, à n'en pas douter, de raresspécimens tératologiques. |