Corps

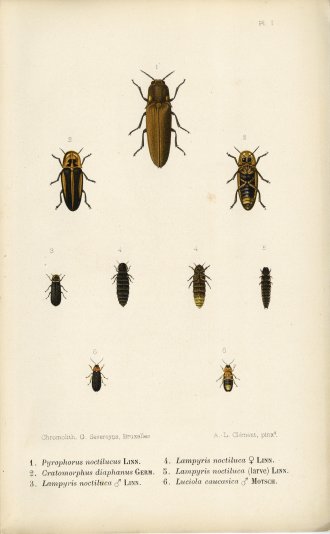

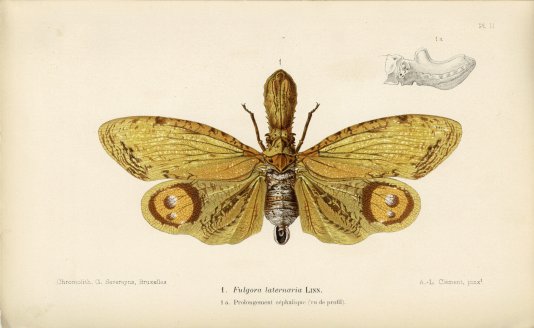

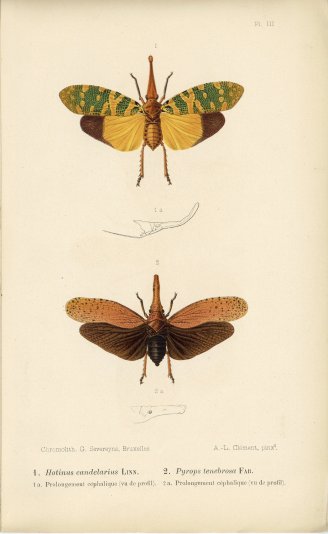

| GADEAU DE KERVILLE, Henri(1858-1940) : Les Insectesphosphorescents. - Rouen :Impr. de L. Deshays, 1881.- 55p.- IV f. de pl. en coul. ; 23 cm. Saisie du texte : O. Bogros pour la collection électroniquede la Médiathèque André Malraux de Lisieux (21.VIII.2017) [Ce texte n'ayantpas fait l'objet d'une seconde lecture contient immanquablement desfautes non corrigées]. Adresse : Médiathèque intercommunale André Malraux,B.P. 27216,14107 Lisieux cedex -Tél. : 02.31.48.41.00.- Fax : 02.31.48.41.01 Courriel : mediatheque-lisieux@agglo-lisieux.fr, [Olivier Bogros]obogros@agglo-lisieux.fr http://www.bmlisieux.com/ Diffusionlibre et gratuite (freeware) Orthographeetgraphieconservées. Texteétabli sur l'exemplaire de la Médiathèque (Bm Lx : Norm118[5].) LES INSECTES PHOSPHORESCENTS AVEC Quatre Planches chromolithographiées PAR HENRIGADEAU DE KERVILLE, Membre de la Société entomologique de France, Secrétaire de la Sociétédes Amis des Sciences naturelles de Rouen. Membre correspondant de laSociété d'Etudes Scientifiques d'Angers, etc. ~*~Le phénomène de la phosphorescence n'est pas particulier aux insecteset on l'a souvent observé chez d'autres animaux, chez des végétaux etsur certaines matières minérales. Il y a beaucoup de poissons phosphorescents, et dernièrement encore ontrouvait dans le golfe de Gascogne, à une profondeur d'environ 600mètres, des crabes dont les yeux brillaient d'un vif éclat et de grandsgorgoniens du genre Isisrépandant une lumière phosphorescente d'unetelle intensité, qu'elle permettait, par une nuit sombre, de lire lescaractères les plus fins. Ces animaux ne seraient-ils pas destinés àéclairer le fond des mers que l'on croyait jusqu'ici plongé dans lesténèbres ? Un myriapode, le Géophileou Scolopendre électriqueémet une lueurassez vive ; des mollusques, les Pholades,laissent suinter de leurcorps une matière lumineuse, et chacun sait que ce sont de petitsanimaux microscopiques qui donnent aux vagues de la mer cette apparencephosphorescente si belle et si curieuse. Ces animaux sont desannélides, de petits crustacés, des médusaires et des infusoires, telsque les Noctiluques. La viande, le poisson en décomposition, le bois pourri sont parfoisphosphorescents, ainsi qu'un certain nombre d'algues et de matièresminérales. Parmi ces dernières, nous citerons le phosphore, qui, aucontact de l'air, répand dans l'obscurité cette lueur particulière àlaquelle il a donné son nom. Nous nous occuperons uniquement des insectes qui ont la curieusefaculté d'émettre cette lueur, et, dans l'intérêt de ce qui va suivre,nous croyons utile de rappeler quelques principes générauxd'entomologie élémentaire. Les Insectes ou Hexapodes constituent l'une desquatre grandesclasses du sous-embranchement des Animaux articulés. Leurs formes, leurtaille, leurs couleurs, la durée de leur existence, leurs mœurs,varient à l'infini. Les uns sont terrestres, les autres aquatiques ;tantôt ils subissent plusieurs métamorphoses, tantôt ils naissent telsqu'ils doivent rester toute leur vie. Leur corps, à l'état parfait, se compose de trois parties biendistinctes : 1° la tête, enavant de laquelle se trouvent les organesde la manducation et qui supporte les yeux et les antennes ; 2° le thorax, formé de troissegments le plus souvent soudés ensemble,auxquels on a donné les noms de prothorax, mésothorax et métathorax, et sur lesquelssont fixées les pattes ; enfin,l’abdomen, composé d'un nombre variable d'anneaux et changeantbeaucoup de forme et de grosseur. On a classé les Insectes en douze ordres, dont deux seulementrenferment des insectes phosphorescents, ce sont : les Coléoptères etles Hémiptères. Les Coléoptères (de deux mots grecs, κολεός, étui, πτερο,́ aile)forment l'ordre le plus connu et le plus riche en espèces de la classedes Insectes. On les trouve partout et en toute saison ; plus de centmille sont décrits aujourd'hui, et chaque jour les explorateurs nous enrapportent de nouveaux des régions lointaines. Les Coléoptères ont six pattes, comme tous les Insectes, excepté unpetit nombre de parasites, qui, par l'avortement d'une paire, en ontquatre seulement. Leurs ailes sont au nombre de quatre ; les deuxantérieures, appelées élytres, sont des étuis plus ou moins coriaceset souvent parés des plus brillantes couleurs. Elles ne sont pasemployées pour le vol et ne se croisent jamais l'une sur l'autre. Lesailes postérieures sont membraneuses, servent au vol et se replientsous les élytres qui les protègent pendant le repos. Chez certainscoléoptères les ailes n'existent pas ; le vulgaire carabe doré que l'ontrouve dans les jardins en est un exemple. Par contre, les élytres nemanquent jamais, bien qu'ils soient cependant à un état tout à faitrudimentaire chez les femelles des Lampyres. (La femelle du Lampyrenoctiluque, fait exception, comme nous le verrons plus loin.) Leurs métamorphoses sont complètes, c'est-à-dire qu'ils passent, avantd'atteindre leur entier développement, par les trois états de larve, denymphe et d'insecte parfait. Citons parmi les Coléoptères, les carabes, les staphylins, lescerfs-volants, les hannetons, les taupins, les vers luisants, lescharançons, les chrysomèles, les coccinelles, etc., insectes que toutle monde connaît. Les Hémiptères (de η ̔μι-, demi, et πτερο ́, aile) sont caractérisésparticulièrement par la forme de leur bouche, qui consiste en un suçoirplus ou moins long. Ce suçoir leur sert à perforer les tissus desanimaux et des végétaux dont ils aspirent le sang et les sucs. Ils ontgénéralement quatre ailes. Tantôt elles sont toutes membraneuses etsemblables entre elles, tantôt les supérieures sont un peu plusconsistantes que les autres, enfin, dans certains cas ellesdisparaissent complètement et l'insecte est dit aptère, c'est-à-diresans ailes. Les Hémiptères ont des métamorphoses incomplètes et nulles chezplusieurs d'entre eux. Ils se divisent en deux groupes bien distincts :1° les Hétéroptères (ετερό , différent, πτερο’, aile), dont le suçoirnaît du front ou partie supérieure de la tête et chez lesquels lesélytres sont généralement demi-coriaces et demi-membraneux ; 2° lesHomoptères (Ομοιό, semblable, πτερο ́, aile), dont le suçoir naît dumenton ou de la partie la plus inférieure de la tête et dont lesélytres sont également consistants. Dans le premier groupe, nous trouvons les punaises des bois et deslits, les notonectes, les hydromètres, les ranâtres, les corises, etc.; dans le second, les cigales, les fulgores, les pucerons, lescochenilles et un insecte malheureusement trop connu, le phylloxéra. D'autres caractères tirés de la conformation des antennes, de labouche, des élytres, des pattes, etc., servent aussi à distinguer lesHémiptères des Coléoptères et des autres ordres d'insectes, mais leurexamen nous forcerait à entrer dans des détails beaucoup trop complexeset en dehors de notre sujet. Ces quelques notions étant suffisantespour comprendre ce qui va suivre. COLÉOPTÈRES. Les Coléoptères phosphorescents appartiennent exclusivement à deuxfamilles : à celle des Elatérides, dans laquelle nous remarquons lesPyrophores ou Taupins lumineux et à celle des Malacodermes, tribu desLampyrides. Élatérides. La famille des Elatérides renferme des insectes doués de la curieusefaculté de sauter en l'air lorsqu'ils sont sur le dos, et la traductiondu mot élatéride n'est autre que scarabée à ressort, comme lesdésignaient les anciens entomologistes. Les Taupins ou Elaters sont communs en France, et chacun a pu lesremarquer grimpant aux tiges des plantes des champs pendant la bellesaison. Leurs couleurs sont généralement sombres, variant du brun aunoir, du jaune au rouge vif et quelquefois métalliques. Ils sontoblongs avec le prothorax en forme de trapèze et prolongé en pointe auxangles postérieurs. Ces insectes se laissent glisser à terre lorsqu'onveut les saisir, contrefont le mort et tombent souvent sur le dos. Avecleurs pattes très courtes ils ne pourraient se retourner et cetteposition ne leur permettant pas de faire usage de leurs ailes, ilsdeviendraient infailliblement la proie des oiseaux, si la nature,toujours prévoyante, ne les avait pourvus d'un ingénieux appareil. Unefois sur le dos, leur corps se cambre et touche le sol par la tête etl'extrémité de l'abdomen ; puis ils se débandent comme un ressort, lapointe du prothorax pénètre dans une cavité située au-dessous del'anneau suivant, le milieu du corps heurte le sol avec force et parréaction l'animal saute. Il recommence ce manège jusqu'à ce qu'il soitretombé sur les pattes et peut s'élever à plus de douze fois lalongueur de son corps. Ils frappent fortement lorsqu'on les empêche des'élancer et produisent en sautant un bruit sec, strident, assezsemblable à un coup de marteau, d'où leur nom de toque-marteaux et de maréchaux que leur donnent les habitants des campagnes. Les Taupins lumineux ou Pyrophores peuvent sauter en l'air comme nosvulgaires taupins, mais ils se distinguent de leurs congénèreseuropéens par la faculté qu'ils ont d'émettre, pendant la nuit, unelueur phosphorescente. Les PYROPHORES (de πῦρ, feu, et de φέρω, qui porte) sont des insectesnocturnes, de couleurs sombres, ordinairement d'un brun marron etsouvent couverts d'une sorte de duvet court et jaunâtre. Ils ont unprothorax presque carré, bombé au milieu avec deux vésiculesphosphorescentes situées dans les angles postérieurs. Leurs élytresdiminuent insensiblement de largeur et sont souvent terminés par unepetite pointe à leur extrémité. Leur taille varie beaucoup, suivant lesespèces. Voici, du reste, les dimensions moyennes de plusieurs d'entreeux : Pyrophorus noctilucus Linn., du Brésil, long. 37 mill., larg. 11 mill. — strabus Germar., du Mexique, long. 32 mill., larg. 10 mill. — candelarius Germar., du Brésil, long. 24 mill., larg. 8 mill. Pyrophorus pyrotis Germar., de Buenos-Ayres, long. 15 mill., larg. 41/2 mill. — laternarius Dej., de Cayenne, long. 12 mill., larg. 4 mill. Ces insectes volent plus rapidement et plus longtemps que les autresElatérides et apparaissent au crépuscule après les pluies, dès la findu mois d'avril. Pendant le jour, ils se cachent dans les arbres creux,dans l'herbe et en général dans les endroits humides. On en connaît aujourd'hui une centaine d'espèces ; tous sont exotiqueset habitent la Colombie, le Mexique, les Antilles et l'Amériqueméridionale. Ils se nourrissent de canne à sucre dont ils broient lesparties ligneuses avec leurs mandibules pour atteindre la matièresucrée. Leurs larves vivent dans le bois pourri. Les réservoirs phosphoriques des Pyrophores sont au nombre de trois :les deux premiers sont placés près des angles inférieurs du prothoraxet le troisième est situé à la base postérieure du métathorax dans unecavité triangulaire, aplatie et tapissée d'une membrane très fine.Cette cavité est d'un blanc jaunâtre et trois fois plus large que lestaches du prothorax. La lueur qui s'en échappe ne s'aperçoit paslorsque l'insecte est au repos, mais quand il vole, le thorax se séparede l'abdomen et donne passage à une vive lumière. Les vésicules du prothorax sont rondes ou ovalaires et proportionnellesà la taille de l'insecte. Tantôt elles sont visibles sur les deux faces, tantôt en dessusseulement. Pendant la vie, elles ressemblent à des verres de lanterneet s'illuminent d'une lumière verdâtre assez intense. Après la mort,elles ont l'apparence d'ivoire un peu jauni. Le plus commun et le plus grand de tous les Taupins lumineux est le Pyrophorus noctilucus Linn. (Pl. I, fig. 1) (1). La longueur de cet insecte est d'environ 37 mill. et sa largeur de 11mill. Il est brun marron et entièrement couvert d'un duvet court etjaunâtre. Les taches phosphorescentes du prothorax sont lisses,arrondies et d'une couleur jaune pâle. Ses élytres, assez bombés etterminés par une petite pointe, présentent quelques strieslongitudinales de points enfoncés, plus accentués sur les côtés que surle milieu ; ses antennes et, ses pattes sont brunes. Il est répandudans toute l'Amérique méridionale. Un assez grand nombre de travaux ont été faits sur les mœurs et leshabitudes des Pyrophores (2) ; on les cite dans les plus anciennesrelations de voyages et il est probable que ce sont ces insectes dontveut parler Fontenelle, quand il dit à la Marquise dans ses Entretienssur la Pluralité des Mondes (3) : « Vous savez qu'il y a en Amérique des oiseaux qui sont si lumineuxdans les ténèbres, qu'on s'en peut servir pour lire. Que savons-nous siMars n'a point un grand nombre de ces oiseaux qui, dès que la nuit estvenue, se dispersent de tous côtés et vont répandre un nouveau jour (4)». Les Taupins lumineux abondent dans l'Amérique méridionale ; ils sontconnus sous les noms de cucuyos et de coyouyous et les femmescréoles s'en servent comme de bijoux pour rehausser l'éclat de leurtoilette. Au Mexique, elles les placent dans de petits sachets d'untulle léger et les disposent avec art sur leurs jupes et leurscorsages, ou leur passent une épingle sous les élytres et les piquentdans leurs cheveux. Quelquefois, elles en font une ceinture autour deleur taille. Ainsi parées, les gracieuses mexicaines vont au bal avecleurs topazes vivantes qui flamboient ou pâlissent à la volonté del'insecte. La soirée finie, elles font prendre un bain aux cucuyos pourles rafraîchir et les mettent dans de petites cages de jonc. Ils sontdoublement utiles : le soir, ils remplacent les pierres précieuses etparent les belles de ces contrées ; la nuit, ils leur servent deveilleuses et répandent sur elles une douce clarté pendant leur sommeil. Il y a sept ans, on apporta en France des Pyrophores vivants qui furentl'objet de recherches scientifiques d'une grande importance, mais ilsétaient en petit nombre. Ne pourrait-on pas les importer en grandequantité, à l'état larvaire, dans des bois pourris ; leur éclosionaurait lieu en serre chaude, et, avec une nourriture convenable, onpourrait les propager. Ils deviendraient alors la source d'un commercetrès fructueux à Paris, où le luxe est porté à un si haut degré, et,comme le disait Maurice Girard, dans un article des plus intéressantsur les Pyrophores, paru dans La Nature : « Je prédis un succès étourdissant à la première de nos élégantes dumonde ou du demi-monde, qui, par une belle soirée d'été, ferait le tourdu lac, en femme de feu, couverte d'étoiles animées (5). » Aux Antilles, les nègres utilisent les Taupins lumineux pour éclairerleurs cases et les déposent dans de petites cages en fer d'un fil trèsfin, suspendues au plafond. La lumière qu'ils répandent est assez vivepour permettre de lire dans une obscurité profonde, pourvu que l'onpromène l'insecte sur les lignes. Pour attirer et prendre les cucuyos, ils placent des charbonsincandescents au bout d'un bâton qu'ils balancent en l'air, ce quiprouve que la lueur qu'émettent ces insectes est pour eux un appel. Ilsles nourrissent avec des fragments de canne à sucre. Les Taupins lumineux furent tour à tour la joie et l'effroi desvoyageurs qui ont parcouru l'Amérique méridionale. Pendant la conquête espagnole, un bataillon nouvellement débarqué n'osapas engager le combat avec les naturels, prenant les cucuyos quibrillaient dans les buissons pour des mèches d'arquebuses prêtes àfaire feu. Vers le milieu du siècle dernier, des fragments de bois des îlescontenant des larves ou des nymphes de Pyrophores furent apportés àParis et placés dans le grenier d'une maison du faubourg Saint-Antoine.Les insectes vinrent à éclore, illuminèrent, par intervalles, lesfenêtres de cette demeure et jetèrent le trouble et l'effroi chez leshabitants des maisons voisines. Cette histoire, rapportée dans une lettre du médecin du quartier, ledocteur Bondazoy, a été insérée dans les mémoires de l'ancienneAcadémie des Sciences en 1766. D'autres Pyrophores ont été capturés vivants à Rouen, dans des navireschargés de bois venant de Saint-Domingue, par notre savant et regrettécollègue, M. Simon Mocquerys, qui a pu les conserver quelques jourschez lui et jouir de la brillante lumière qu'ils émettaient. En Amérique, ils rendent de grands services aux Indiens, qui s'enservent comme de lanternes. « Dans ces contrées, dit Michelet, on voyage beaucoup la nuit pouréchapper à la chaleur. Mais on n'oserait s'engager dans les ténèbrespeuplées des profondes forêts, si les insectes lumineux ne rassuraientle voyageur. Il les voit briller au loin, danser, voltiger. Il les voitde près posés sur les buissons à sa portée. Il les prend pourl'accompagner, les fixe sur sa chaussure pour lui montrer son chemin etpour faire fuir les serpents. Mais, quand l'aube se fait voir,reconnaissant et soigneux, il les pose sur un buisson, les rend à leurœuvre amoureuse. C'est un doux proverbe indien : « Emporte la mouche defeu, mais remets-la où tu l'as prise. (6) » En 1864, M. Laurent, capitaine de frégate, apporta du Mexique à Parisquelques exemplaires vivants du Pyrophorus strabus Germar. Uneexpérience faite dans le laboratoire de l'Ecole normale par MM. Pasteuret Gernez montra que le spectre chimique de leur lumière est semblableà celui des autres insectes phosphorescents. Il est continu, sansaucune raie noire et se distingue en outre du spectre de la lumièresolaire par une intensité plus grande de la couleur jaune. Quelques années plus tard, le marquis de Dos Hermanas rapporta de Cubaun certain nombre de Pyrophores vivants, dont trois furent soumis àl'examen de MM. Robin et Laboulbène. Nous parlerons plus loin durésultat de leurs expériences. Enfin, dans l'Océanie, existent des insectes se rapprochant desPyrophores, et qui ont servi au Dr Candèze à créer le genre Photophorus (de φως lumière, et φόρος, qui porte). Ils habitentquelques îles de la Mélanésie, où ils remplacent les Taupins lumineux.On en connaît aujourd'hui trois espèces des Nouvelles-Hébrides, desîles Viti et de l'île Lifu. Ce sont les Photophorus Bakewelli et Jansoni Candèze et le Photophorus lifuanus Montrouzier. Malacodermes. Les Malacodermes (de μαλαχος , mou, et δέρμα, peau) sont caractérisés,comme leur nom l'indique, par le peu de consistance de leurs tégumentset les différences sexuelles qui sont quelquefois très grandes. Chezcertains Lampyrides, par exemple, les femelles ont conservé la formedes larves. Ils vivent habituellement sur les feuilles et les fleurs,mais beaucoup d'entre eux sont carnassiers. Parmi les différentestribus qui composent cette famille, celle des Lampyrides doitparticulièrement nous intéresser, puisqu'elle renferme des insectesphosphorescents. Les Lampyrides ont une taille moyenne, des couleurs généralementsombres et jamais métalliques. Les mâles, excepté les Phosphœnus, ontdes élytres et des ailes complets, mais, dans beaucoup de genres, lesfemelles sont dépourvues d'ailes, ont une apparence larviforme et nepossèdent que des rudiments d'élytres qui, parfois, manquent aussi.Leurs élytres affectent deux formes principales : tantôt ils sontelliptiques ou ovales ; tantôt parallèles et finement rugueux, commechez la plupart des Téléphorides. Leur abdomen, siège de laphosphorescence, est généralement formé de sept segments auxquelss'ajoute presque toujours chez les mâles, un huitième segment plusétroit que les autres et qui n'existe que rarement chez les femelles.Nous appellerons, comme l'ont fait beaucoup d'entomologistes, segmentanal, le dernier segment de la face ventrale ; segment préanal,l'avant-dernier ; segment pygidial, le dernier de la face dorsale ;enfin, segment génital, le huitième segment des mâles. Les Lampyrides sont des insectes crépusculaires ou nocturnes (les Phosphœnus font seuls exception) qui se tiennent, pendant le jour,cachés dans l'herbe ou sous les feuilles. Le soir, ils sortent de leursretraites et se dispersent dans les pelouses, sur le bord des routes,dans les bois, où la femelle promène lentement son flambeau d'hyménée.Cette lumière, si douce et si fugitive à la fois, a souvent inspiré lespoètes, mais c'est dans les régions tropicales que le spectacle est leplus beau. Des myriades de Taupins lumineux et de Lampyres, disperséssur les plantes, éclairent les gazons et les bois ; les Lucioles,véritables étincelles de feu, voltigent en tous sens, tandis que lesFulgores, semblables à des flèches enflammées, sillonnent le ciel detraits de feu. La plupart des Lampyrides vivent uniquement de substances végétales.Leurs larves sont extrêmement carnassières et se nourrissentd'escargots, de limaces et de tous les petits mollusques terrestres. Onles trouve presque toute l'année sous les pierres des bois et deschamps où elles passent l'hiver et achèvent leur développement auretour du printemps. L'illustre naturaliste suédois, De Géer, a faitconnaître une particularité intéressante de la mue qui précède leurtransformation en nymphe. Leur peau, au lieu de se fendre en dessus etsur la ligne médiane du thorax, comme cela s'opère habituellement, lefait de chaque côté de cette partie du corps et c'est par la largeouverture qui en résulte que la larve extrait sa tête et son abdomen.Ces insectes ne restent à l'état de nymphe qu'un temps fort court, unesemaine environ. Les nymphes des mâles n'ont rien d'anormal, tandis quecelles des femelles aptères conservent la forme de la larve. L'Amériqueméridionale est très riche en Lampyrides et en possède à elle seuleplus que tous les autres pays pris ensemble. Cette tribu n'estreprésentée, en France, que par les quatre genres suivants : LAMPYRIS,LAMPRO-RHIZA, PHOSPHÆNUS et LUCIOLA. On peut classer les Lampyrides en deux sous-tribus : les Lampyridesvrais et les Luciolides, comme l'a fait Lacordaire dans son Generades Coléoptères (7), dont nous nous sommes beaucoup servi, pour laposition de l'appareil phosphorescent chez les différents genres. Les Lampyrides vrais ont la tête complètement recouverte par leprothorax et, en général, rétractile dans la cavité de ce dernier. La tête des Luciolides, au contraire, n'est que très imparfaitementrecouverte par le prothorax. Tous les insectes qui composent la première sous-tribu ne sont paslumineux, les Ellychnia, par exemple. Chez certains d'entre eux lesdeux sexes sont phosphorescents ; chez d'autres, les femelles seulesjouissent de cette faculté. Enfin, la position des organes lumineux,bien que toujours situés à la face ventrale des derniers segmentsabdominaux, varie beaucoup suivant les espèces. Les principaux genres de la sous-tribu des Lampyrides vrais sont lessuivants : LAMPROCERA. De Castelnau. On en connaît aujourd'hui douze espèces. Ce sont de grands et beauxinsectes, propres à l'Amérique du Sud et remarquables par la structurede leurs antennes. Leur appareil phosphorescent est peu développé et seréduit à une tache lumineuse située sur le milieu du cinquième segmentabdominal des mâles. On ne connaît pas exactement sa position chez lesfemelles. Chez Lamprocera Latreillei Kirby, du Brésil, qui a servi de type à DeCastelnau pour former ce genre, il consiste en une tache très apparenteet nettement limitée sur le milieu du cinquième segment abdominal desmâles, et en deux moins apparentes et quelquefois invisibles sur lescôtés du segment anal des femelles. Les Lamprocera et tous les genres suivants jusqu'aux Lamprophorusexclusivement, renferment des insectes dont les deux sexes, pourvusd'élytres et d'ailes complets, sont phosphorescents. HYAS De Castelnau. Quatre espèces, de l'Amérique méridionale, sont connues et décritesaujourd'hui. La taille de ces insectes est un peu inférieure à celledes précédents. Ils ont des élytres d'un jaune testacé et parsemés detaches noires qui existent aussi sur le prothorax. Leur appareilphosphorescent est le même que celui des Lamprocera, dont ils nediffèrent que par le nombre et la forme des articles des antennes etdes tarses. Nous n'entrerons pas dans l’émunération des caractères reposant sur lesantennes, les organes buccaux, la forme du prothorax, les élytres, lestarses, etc., qui servent à distinguer entre eux les différents genreset donnerons seulement les caractères principaux des insectesphosphorescents, en nous étendant plus particulièrement sur la placequ'occupent les réservoirs phosphoriques. Les personnes désireusesd'avoir de plus amples détails sur la description des genres et desespèces pourraient consulter les ouvrages spéciaux sur ces coléoptèresou les monographies. CLADODES Solier. Environ sept espèces. Ils habitent, comme les précédents, l'Amériqueméridionale et plus particulièrement le Brésil et le Chili. Leurscouleurs générales sont le noir, le fauve et le blanc testacé. Ils ontune taille au-dessus de la moyenne et leurs organes lumineux consistenten deux petites taches latérales situées sur le segment anal. DRYPTELYTRA De Castelnau. On en connaît deux espèces, de Bogota et de Cayenne. Ce genre diffèrepeu du précédent. Les réservoirs phosphoriques de ces insectes occupentles bords latéraux des segments préanal et anal. Le Dryptelytra cayennensis De Castelnau est d'une taille moyenne etd'un beau jaune. Ses élytres sont rugueux, d'un brun noirâtre et bordésde jaune dans toute leur longueur. CALYPTOCEPHALUS Gray. ÆTHRA De Castelnau. Ces deux genres ont entre eux une grande analogie el se distinguent detous les autres par leurs formes générales qui les rapprochent des Telephorus, insectes non phosphorescents, appartenant aussi à lafamille des Malacodermes et à la tribu des Téléphorides. Les Calyptocephalus et les Æthra, dont on connaît environ dix-huitespèces, sont propres à l'Amérique du Nord, à Java, et principalement àl'Amérique méridionale. L'appareil lumineux est nul chez plusieursespèces, telles que les Calyptocephalus Goryi et thoracicus DeCastelnau, de Cayenne, et Calypt. Fasciatus Gray, de la Guyane. Ilest, au contraire, très apparent chez le Calyptocephalusstipulicornis De Motschulsky, du Brésil, où il occupe les côtés dusegment anal. On voit donc que chez des espèces qui doivent être manifestementrangées dans un même genre par l'ensemble de tous leurs caractères, unappareil important, comme celui de la phosphorescence, existe d'unefaçon très apparente ou disparaît entièrement. C'est une preuve de plusde l'excessive variabilité des organes de certaines espèces d'insecteset de la difficulté de leur classement. Ajoutons que chez beaucoupd'entre eux on est loin d'être fixé sur la place exacte qu'occupent lesréservoirs phosphoriques et que d'importants travaux restent encore àfaire sur ce sujet. LUCERNULA De Castelnau. Trois espèces sont connues et décrites aujourd'hui ; ce sont de grandsinsectes du Brésil, très voisins des Lucidota, dont ils diffèrent parla présence de taches vitrées nettement limitées et situées sur leprothorax. Ces taches existent aussi chez d'autres Lampyrides, maiselles ne sont pas, en général, aussi bien définies. M. Goureau supposeque, situées au-dessus des yeux, elles ont pour but de permettre à cesinsectes de voir en dessus, mais cette opinion est loin d'être partagéepar tous les entomologistes (8). Chez les Lucernula, les organes lumineux occupent les trois dernierssegments abdominaux. LUCIDOTA De Castelnau. Environ cinquante-cinq espèces. Ces insectes sont répandus dans lesdeux Amériques, au Japon et dans l'Afrique méridionale. Ils varientbeaucoup de taille et sont généralement noirs avec une bande blanchesur chaque élytre et sur les bords latéraux du prothorax. Leurs organeslumineux subissent beaucoup de modifications, ce qui les a faitdémembrer en huit genres différents par De Motschulsky. Chez certainsd'entre eux, l'appareil phosphorescent existe sur les deux dernierssegments abdominaux ; chez d'autres, il est situé sur le milieu ducinquième segment abdominal, sur le dernier ou disparaît complètement.De Motschulsky avait créé le genre Lychnuris pour des insectescaractérisés par la présence de faibles taches phosphorescentes sur leprothorax, mais ce fait n'a jamais été bien constaté, et Lacordaire,dans son Histoire naturelle des Coléoptères, dit ne connaître aucunLampyride qui soit dans ce cas. ALECTON De Castelnau. On en connaît deux espèces de Cuba et du Bengale. Ces insectes sont detaille moyenne et voisins, pour la forme, de certaines Cassides. L'und'eux, l’Alecton discoïdalis De Castelnau, originaire de Cuba, estd'un beau jaune orangé avec une grande tache d'un noir profond sur lesélytres. Son abdomen étant fauve et de la couleur générale des organeslumineux, il est difficile de dire si cette espèce est phosphorescenteou non. PHAUSIS Leconte. Une seule espèce de Géorgie a été décrite, c'est le Phausisreticulata Say. Les trois derniers segments de son abdomen sontphosphorescents. PHOTINUS De Castelnau. Environ cent trente espèces. Ces insectes, très nombreux, sont répandusdans beaucoup de pays ; ils habitent particulièrement les deuxAmériques, les Antilles, l'Inde et la Chine. Ce genre, comme les Lucidota, a été démembré en plusieurs autres, à cause desmodifications que subit son appareil phosphorescent. Tantôt il occupeles un, deux ou trois derniers segments abdominaux, tantôt il seréduit, à des taches sur les avant-derniers ou à une seule, sur lepénultième segment ; enfin, chez les Ellychnia de Dejean, telles queles a restreintes M. J.-L. Leconte, il disparait entièrement. CRATOMORPHUS De Motschulsky. Plus de seize espèces sont connues et décrites aujourd'hui. Les Cratomorphus sont caractérisés par la grosseur extraordinaire deleurs yeux et la présence de deux taches vitrées, nettement définies etsituées sur la partie antérieure du prothorax comme chez les Lucernula. Leur taille varie beaucoup, tout en restant au-dessus de la moyenne etleur appareil phosphorescent occupe les deux pénultièmes segmentsabdominaux. Ils sont répandus dans l'Amérique du Nord et surtout dansl'Amérique méridionale. Les fig. 2 de la Pl. I. nous montrent le Cratomorphus diaphanusGermar. (Pygolampis Linnei Dej.) vu en dessus et en dessous. La longueur de cet insecte est de 25 mill. et sa largeur de 9 1/2 mill.Il est noir violacé et d'une forme allongée. Son prothorax est jaune etprésente, à sa partie antérieure, deux taches ovales, vitrées, biendéfinies, et deux autres, noirâtres, souvent réunies en une seule à sapartie postérieure. Les élytres sont noirs, leur suture jaune et unebande longitudinale de la même couleur s'étend depuis l'angle humeraljusqu'aux deux tiers de l'élytre. Son abdomen est formé de sept segments, dont les deux avant-derniers dedessous sont jaunes ; ses antennes sont noires et ses pattes, de mêmecouleur, ont la base des cuisses jaunâtre. Il est très commun àBuenos-Ayres. ASPIDOSOMA De Castelnau. Trente-quatre espèces environ. Les Aspidosoma habitent les deuxAmériques. Ils sont d'une taille moyenne, de couleur testacée oubrunâtre, et leurs élytres souvent ornés de lignes longitudinales pluspâles que le fond. Chez les espèces typiques du genre, les élytres sonttrès dilatés et fortement rétrécis en arrière, mais cette forme changeet devient oblongue, ce qui leur donne le faciès de Cassides.L'appareil phosphorescent occupe en général, chez ces insectes, lesdeux avant-derniers segments abdominaux et semble parfois s'étendrebeaucoup plus loin. Chez certaines espèces, il paraît remonter jusqu'aupremier segment. Les bords latéraux du segment anal des mâles et ceuxdu dernier des femelles présentent souvent deux taches qui semblentappartenir à l'appareil en question. Dans les genres qui vont suivre, les élytres et les ailes sont nuls ourudimentaires chez les femelles, mais existent chez les mâles. LAMPROPHORUS De Motschulsky. Ce genre renferme environ cinq espèces propres aux Indes Orientales.Les organes lumineux paraissent occuper, tantôt tous les segmentsabdominaux, tantôt les deux ou trois derniers seulement ; mais unegrande incertitude règne à ce sujet. LAMPYRIS Geoffroy. On connaît aujourd'hui plus de soixante espèces de ces insectes,désignés sous le nom de vers luisants et répandus dans le monde entier.Les mâles sont pourvus d'élytres et d'ailes complets ; les femellessont privées d'ailes et ne possèdent que des rudiments d'élytres. Le mot lampyre vient du grec λαμπυρι ́ς, qui signifie lampe ; celuide ver luisant s'explique de lui-même ; les femelles ayant l'aspectde larves et possédant la faculté de luire dans l'obscurité. Nous avons sept espèces de Lampyres en France, ce sont les Lampyrismauritanica Linn., Reichei Jacq. Duv., Zenkeri Jacq. Duv., bicarinata Muls, Raymondi Muls, noctiluca Linn. et BellieriReiche. Les fig. 3, 4 et 5 de la Pl. I représentent le mâle du Lampyrenoctiluque (Lampyrisnoctiluca Linn.), la femelle vue en dessus et endessous et la larve. Voici, du reste, la description des deux sexes : Mâle. — Long. 13 mill., large 4 mill. Corps d'un gris jaunâtre.Antennes grises. Prothorax d'un jaune pâle, ayant en son milieu unegrande tache noirâtre et deux autres translucides à la partieantérieure. Elytres d'un gris noir, ponctués et sillonnés de côteslongitudinales assez saillantes. Abdomen recouvert entièrement par lesElytres et formé de sept segments, dont les deux derniers sontquelquefois légèrement jaunâtres. Pattes d'un jaune grisâtre. Femelle. — Long. 15-20 mill., larg. 5-6 mill. Entièrement aptère.Corps d'un brun noir, s'élargissant légèrement en son milieu et serétrécissant aux extrémités. Antennes noires. Prothorax de la couleurgénérale du corps et sans taches vitrées. Abdomen formé de huitsegments bien distincts, bordés de jaune rougeâtre et dont les troisderniers de dessous sont jaunes. Pattes noires. La larve se distingue surtout de la femelle par la petitesse de sesantennes et par l'absence de prothorax distinct et de crochets auxtarses. Elle est noire avec les angles inférieurs des segmentsjaunâtres. Son corps, formé de douze segments presque similaires nes'élargit pas en son milieu comme celui de la femelle. L'appareilphosphorescent consiste en deux vésicules d'un blanc jaunâtre, situéessur l'avant-dernier segment abdominal ; ses pattes sont noires. Lalongueur de cette larve varie de 11 à 20 mill. et sa largeur de 4 à 5mill. Le Lampyre noctiluque est répandu dans tout l'univers ; il est communen France, et chacun de nous l'a vu répandant sa douce lumière pendantles belles soirées d'été. Il se tient de préférence dans lesclairières, dans l'herbe et sur les bords des routes. La femelle brilleet sa présence est indiquée au mâle. L'accouplement a lieuordinairement vers dix heures du soir, moment auquel on peut capturerun grand nombre de vers luisants des deux sexes. Les mâles des différentes espèces de Lampyres ne sont pas en généralphosphorescents ; quelques-uns cependant, émettent une faible lueur,mais pendant un temps très court. On ne sait pas encore exactement si cette lumière passagère provientd'un appareil particulier ou de la femelle qui la leur communiqueraitpendant l'accouplement. Par contre, les femelles sont très phosphorescentes. La lumièrequ'elles émettent est produite par une matière graisseuse contenue dansles trois derniers segments abdominaux (9). Cette matière estgranuleuse et renfermée dans de petites poches, dont les parois sontstriés en losange. On peut s'en servir pour écrire et la lueur persisteassez longtemps. Les larves des deux sexes sont également lumineuses, mais à un degrémoindre que les femelles. On les trouve toute l'année dans l'herbe etsous les pierres. Elles sont très carnassières et se nourrissentprincipalement d'escargots et de petites limaces. M. Maille qui a beaucoup étudié les mœurs et les habitudes de la larvedu Lampyre noctiluque a remarqué qu'elle possédait un appareil biencurieux. Son dernier segment abdominal est pourvu d'un prolongementanal peu saillant, d'où elle peut faire sortir une houppe de sept àhuit filets blancs, avec lesquels elle débarrasse ses pattes et lesparties antérieures de son corps, des débris des mollusques dont ellese nourrit. M. Goureau a retrouvé cet appareil chez la larve del’Aspidosoma candelarium Reiche, du Brésil, ce qui ferait supposerqu'il existe chez toutes les larves des Lampyrides. Les autres espèces de Lampyres français se trouvent dans le Midi etprincipalement dans les Pyrénées. Le Lampyris mauritanica Linn. estrépandu dans toute l'Europe méridionale. Le genre Lampyris a été démembré par certains auteurs qui tenaientcompte des modifications que subit l'appareil phosphorescent. Tantôtcet appareil semble n'exister que sur les côtés du segment anal (Lampyris mauritanica), tantôt sur les bords de tous les segmentsabdominaux (Lampyris Zenkeri). Enfin dans une même espèce (Lampyrisnoctiluca), il occupe, comme nous l'avons vu plus haut, les deuxpénultièmes ou les trois derniers segments abdominaux. Cettemodification, vraiment incroyable des organes lumineux, défie touteespèce de classification de ce genre dans lequel ils entreraient commecaractère. LAMPRORHIZA Jacquelin Duval. Sept espèces, toutes européennes et dont quatre sont françaises, sontdécrites aujourd'hui. Ce sont les Lamprorhiza splendidula Linn. ; Mulsanti Kiesenw. ; Boïeldieui Jacq. Duv., et Delarouzei Jacq. Duv. Ces insectes ont la plupart des caractères des Lampyres et sont, engénéral, d'une taille supérieure. Leur appareil lumineux consiste endeux taches sur les deux derniers segments abdominaux. Le Lamprorhiza splendidula Linn, doit son nom à l'intensité de lalumière qu'émettent les femelles et les larves. Il ressemble beaucoupau Lampyre noctiluque et s'en distingue par une taille légèrement plusgrande. Sa femelle, comme celle des autres insectes de ce genre, estpourvue de deux moignons d'élytres. Le Lamprorhiza Mulsanti Kiesenw. est le plus commun de tous. Le mâlede cette espèce répand une faible lueur phosphorescente et la femelleest plus courte et beaucoup plus lumineuse que celle des Lampyres. Onle trouve fréquemment dans les Pyrénées-Orientales. Les deux autresespèces françaises se rencontrent également dans les Pyrénées. PHOSPHÆNUS De Castelnau. On en connaît deux espèces : le Phosphænus hemipterus Geoff., type dugenre, et le Phosphænus brachypterus De Motschulsky, quebeaucoup d'entomologistes considèrent comme une variété locale del'espèce précédente. Chez ces insectes, les mâles sont privés d'ailes et n'ont que desrudiments d'élytres ; les femelles sont entièrement aptères. Leshabitudes du Phosphænus hemipterus diffèrent complètement de cellesdes autres Lampyrides. Ne pouvant voler, il se tient en repos la nuitet se met, pendant le jour, à la recherche de la femelle. On le trouvedans l'herbe ou sur les plantes basses et la lumière qu'il émetprovient de deux points phosphorescents, situés sur l'avant-derniersegment abdominal. La femelle, très rare et beaucoup plus grande que lemâle, est également lumineuse. L'espèce typique du genre habitel'Europe et se rencontre fréquemment en France. Nous arrivons maintenant à la seconde sous-tribu des Lampyrides, celledes Luciolides. Ces insectes sont caractérisés, comme nous l'avons vu plus haut, parleur tête imparfaitement recouverte par le prothorax. Les deux sexessont phosphorescents et possèdent des ailes et des élytres complets. Voici les principaux genres de cette sous-tribu : AMYTHETES Illiger. Six espèces sont connues et décrites aujourd'hui. Ces insectes, peurépandus dans les collections, habitent le Mexique et l'Amérique duSud. Ils sont d'une taille moyenne et de couleurs sombres ; leurs troisderniers segments abdominaux sont phosphorescents. MEGALOPHTHALMUS Gray. On en connaît sept espèces propres à la Colombie et à l'Amériqueméridionale. Ils ont beaucoup de rapport avec les précédents, maissont, en général, plus petits. Ces insectes, remarquables par lesnervures de leurs élytres, très prononcées et formant chez quelques-unsde véritables côtes, sont habituellement d'un noir brunâtre avec unprothorax jaune ou blanchâtre ; leur appareil phosphorescent occupe lesderniers segments abdominaux. LUCIOLA De Castelnau. Le mot luciola est un diminutif du latin lux, qui signifie lumièreet rappelle bien les propriétés lumineuses de ces insectes. Il enexiste plus de soixante-dix espèces, que les auteurs ont tour à tourréunies dans un même genre ou groupées en plusieurs. Ces insectes sont facilement reconnaissables à la brièveté de leurprothorax. Leur taille est généralement au-dessous de la moyenne etleurs couleurs varient du brun au jaune ferrugineux. L'abdomen desmâles se compose de sept segments, dont les deux derniers sont soudésensemble et confondus en un ; celui des femelles est formé de septsegments bien distincts. Ces dernières sont beaucoup plus rares que lesmâles dans les collections. Les Lucioles sont répandues dans le monde entier, mais se rencontrentplus particulièrement dans les parties chaudes de l'Ancien Monde. Nousen avons deux espèces en France, la Luciola lusitanica Charp., et la Luciola italica Linn., très commune en Italie et que l'on rencontresouvent à Cannes, à Nice et à Menton. Les fig. 6 de la Pl. I, représentent la Luciole du Caucase, ♂ (luciolacaucasica De Motschulsky). Voici la description de cette espèce : Long. 11 mill., larg. 4 mill. Thorax jaune rougeâtre. Antennes grêles,filiformes et brunes. Prothorax rouge. Elytres d'un brun noir, ponctuéset striés longitudinalement. Abdomen noir, la face ventrale des deux outrois derniers segments abdominaux d'un jaune d'ocre. Pattes jaunes ;tarses gris. Cette espèce abonde dans les parties montagneuses duCaucase. Chez les Luciola, les deux sexes répandent une lumière d'une égaleintensité. Leur appareil phosphorescent occupe les deux ou troisderniers segments abdominaux, suivant les sexes. PHOTURIS Leconte. Environ soixante espèces sont connues et décrites aujourd'hui et lescollections en renferment un grand nombre d'inédites. Les Photurishabitent l'Amérique du Nord et particulièrement l'Amérique méridionale.Ils sont d'une taille moyenne et de couleurs très variées ; leursorganes phosphorescents occupent les deux pénultièmes ou les troisderniers segments abdominaux. PHENGODES Illiger. Ces insectes, dont neuf espèces sont connues, possèdent tous lescaractères des Téléphorides, parmi lesquels certains entomologistes lesont placés, mais ils sont lumineux et appartiennent, par ce fait même,à la tribu des Lampyrides. Les Phengodes sont répandus dans les deuxAmériques et leurs organes lumineux occupent les deux derniers segmentsabdominaux. Participant à la fois des Téléphorides, par l'ensemble deleurs caractères, et des Lampyrides, par leur appareil phosphorescentet quelques caractères secondaires, ils forment une heureuse transitionentre ces deux tribus. Après avoir passé en revue cette longue énumération de genres et lesmodifications que présente l'appareil phosphorescent, on voit que l'onest loin de connaître la place exacte qu'il occupe. Cela tient surtoutà ce que la plupart de ces insectes ont été étudiés desséchés et qu'ilest alors difficile de préciser l'endroit où se trouvent les organeslumineux. De plus, certains Lampyrides ont l'abdomen fauve et de lamême couleur que l'appareil phosphorique, ce qui empêche de reconnaîtres'il existe ou non. Il serait donc de la plus grande importance, pourl'histoire de ces insectes, qu'ils soient étudiés vivants. On pourraitalors se rendre un compte assez exact de la position de l'appareilphosphorescent et il est probable que les nombreuses modificationsqu'il paraît présenter se réduiraient seulement à quelques types. HÉMIPTÈRES. Dans le grand ordre des Hémiptères, nous trouvons aussi des insectesphosphorescents ; ce sont les FULGORES (du latin fulgor, signifiantlueur). Ces insectes sont classés parmi les Hémiptères Homoptères etdans le groupe des Fulgorides. Ils ressemblent un peu aux grandescigales exotiques, dont ils se distinguent surtout par le prolongementde leur tête, siège de la phosphorescence. Plusieurs entomologistes prenant en considération la forme duprolongement céphalique, la couleur des élytres et des ailes, etc., ontpartagé les Fulgores en quatre genres principaux : FULGORA (Linné) ;HOTINUS (Amyot et Serville) ; PYROPS (Spinola) ; PHRICTUS (Spinola),que nous allons successivement examiner. Dans le premier genre, nous trouvons le Fulgora laternaria ou Laternaria phosphorea Linn. (Pl. II, fig. 1). Cet insecte que l'ondésigne aussi sous les noms de Fulgore Porte-lanterne ou grandPorte-lanterne des Indes occidentales est le plus grand et le pluscélèbre de tous les Fulgores. La longueur totale de son corps y compris le prolongement céphaliqueest de 60 à 75 mill. et son envergure d'environ 145 mill. Il est d'unbrun verdâtre. Sa tête est prolongée en un renflement vésiculeux trèsconsidérable, horizontal, épais et d'une largeur à peu près égale ilcelle de la tête. Ce prolongement céphalique dont la longueur varie de22 à 30 mill. est orné de taches brunes et de lignes noires et rouges.Il présente en dessus deux gibbosités, dont l'une, Ia postérieure, estbeaucoup plus accentuée que l'autre. Les antennes sont fort courtescomme celles des autres Fulgorides phosphorescents ; leur premierarticle est assez gros, sphérique et granuleux ; le second, très petit,inséré à l'extrémité supérieure du premier et termine par une soielongue et fine. Les élytres, d'un jaune verdâtre et légèrement opaques,sont tachetés de noir et parsemés d'une infinité de petits pointsblancs farineux. Les ailes sont de la même couleur que les élytres, etcomme eux réticulées de brun. Elles présentent vers leur extrémité, unegrande tache ocellée d'un jaune vif entourée d'un cercle brun trèsélargi dans sa partie antérieure. Au centre de cette tâche s'entrouvent deux autres qui sont brunes, rondes, quelquefois reliées entreelles et dont l'une est beaucoup plus petite que l'autre. L'abdomen estbrun verdâtre et couvert de quelques points blancs farineux. Lespattes, de la couleur générale du corps, sont annelées de brun et lespostérieures munies de cinq à six fortes épines. Cette espèce habite la Guyane et le Brésil. La curieuse propriété lumineuse du Fulgore Porte-lanterne futdécouverte par une femme qui a laissé dans la science un nom illustre,Sibylle de Mérian. Elle naquit le 12 avril 1647, à Francfort, deparents déjà célèbres comme graveurs. Dès sa plus tendre enfance, ellerévèle un vif amour pour l'étude de la nature et c'est cette passionpuissante qui la fera bientôt quitter sa famille et son pays pour allerchercher dans les forêts vierges de l'Amérique des objets dignesd'exercer son habile pinceau. Sa jeunesse se passe à peindre des fleurset à lire, avec une ardeur sans bornes, les rares traités d'entomologiequi existaient à cette époque : La Théologie des Insectes, de Lesser,et le livre de Malpighi sur le Ver à soie. Bientôt, elle quittel'Allemagne et se dirige vers la Hollande ; elle visite les serres dece pays et souvent son pinceau reproduit les végétaux que l'on yconserve ; mais un ardent désir d'étudier la nature libre l'entraînevers les régions lointaines. A l'âge de cinquante-deux ans, elles'embarque pour l'Amérique méridionale et s'établit dans la Guyanehollandaise. Là, munie de son crayon et avec quelques guides, elles'enfonce dans les forêts, parcourt les montagnes et les plaines etdessine tous les objets intéressants qui se présentent à ses yeux.Plusieurs années passées sous ces latitudes brûlantes lui fournissentune ample moisson de faits curieux et, de retour en Europe, elle faitparaître son plus célèbre ouvrage, LesMétamorphoses des Insectes deSurinam, écrit et publié en trois langues. Dans ce livre certainement immortel, Sibylle de Mérian représentetoujours l'insecte qu'elle veut décrire sous ses trois états, de larve,de nymphe et d'insecte parfait, ainsi que la plante sur laquelle il vitet les animaux dont il est la proie. Ces dessins sont autant detableaux vivants de la naissance, de la vie, des luttes et de la mortdans le monde des insectes. Amsterdam vit mourir cette femme célèbre le 13 janvier 1717. C'est dans Les Métamorphoses des Insectes de Surinam, que Sibylle deMérian nous apprend dans quelle circonstance elle découvrit lapropriété phosphorique du Fulgore Porte-lanterne. La lumière qu'émetcet insecte est assez intense, dit-elle, pour permettre de lire dansles ténèbres, les caractères les plus fins. Laissons-la parler : « Quelques Indiens m'ayant apporté un jour un grand nombre de ces Porte-lanterne, je les renfermai dans une grande boîte, ignorantalors qu'ils jetaient cette lueur la nuit ; entendant du bruit, jesautai du lit et je fis apporter une chandelle. Je trouvai bientôt quece bruit venait de cette boîte que j'ouvris avec précipitation ; maiseffrayée d'en voir sortir une flamme ou pour mieux dire autant deflammes qu'il y avait d'insectes, je la laissai d'abord tomber. Revenuede mon étonnement ou plutôt de ma frayeur, je rattrapai tous mesinsectes dont j'admirai la vertu singulière. » Des voyageurs qui visitèrent cette contrée après Mlle de Mérianaffirment avoir conservé pendant un certain temps des Fulgores, sansobserver la moindre trace lumineuse, ce qui ferait supposer que cephénomène n'a lieu que chez le mâle ou la femelle ou dans les deuxsexes, mais seulement à certaines époques. Par contre, dans son Histoire naturelle de la Hollande équinoxiale,Philippe Fermin donne la description du Fulgore Porte-lanterne etprétend que le prolongement de sa tête est très phosphorescent (10). La Société anglaise qui publia les cinq volumes de l’EntomologicalMagazine, a consacré plusieurs séances à l'examen de cette question eta déclaré, à la presque majorité des voix, que le prolongementcéphalique de ce Fulgore devait être lumineux. Enfin Spinola quis'occupa aussi de la question, s'est également prononcé pourl'affirmative (11). Devant de pareils témoignages, le doute n'est plus permis ; mais ilreste à connaître les conditions nécessaires pour que ce phénomène seproduise ; les naturalistes qui habitent les régions où vivent lesFulgores peuvent seuls nous renseigner à cet égard. A côté des Fulgores se placent les HOTINES (du chinois 火ho, signifiantfeu, et 廷 ting, crochet de la tête), caractérisés par leur prolongementcéphalique conique à la base, arqué en dessus et presque égal à lalongueur du corps. Ces insectes, dont nous connaissons aujourd'hui vingt-huit espèces,habitent tous l'Asie et particulièrement la Chine et l'Inde. Ils sontrares dans les collections et en général peu connus, c'est pourquoinous croyons utile d'intercaler ici la liste des espèces du genre Hotinus d'Amyot et Serville, ou Fulgora de Stal et Butler. SÉRIE I. — Espèces à ailes oranges (12). Fulgora candelaria* Linn. Chine méridionale, Inde. — cyanirostris Guer. Java. — brevirostris Butler (sp. nov.). Penang. — viridirostris* Westw. Assam, Indo-Chine. — nigrirostris Walk. Pachebon. — Spinolae Westw. Sylhet Cochinchine. — Lalhburi* Kirby. Hong-Kong, Macao. SÉRIE II. — Espèces à ailes blanches. Fulgora clavata Westw. Sylhet Assam. — ponderosa Stal. Hindoustan. SÉRIE III. — Espèces à ailes rouges et blanches. Fulgora oculata* Westw. Malacca, Java. — subocellata Guer. Malacca. — sultana Adams. Bornéo, Corée. — gigantea Butler (sp. nov.). Sarawak. SÉRIE IV. — Espèces à ailes d'un bleu verdâtre. Fulgora pyrorhyncha* Donov. lnde, Népaul. — ducalis Stal. Cambodge — coelestina* Stal. Cambodge, Cochinchine. Fulgora maculate* Oliv. Ceylan. — intricata Walk. Sarawak, Borneo. — stellata Butler (sp. nov.). Sarawak. — Delesserti Guér. Malabar. — guttulata Westw. Inde. — gemmata* Westw. Darjeling, Cocbinchine, SÉRIE V. — Espèces à ailes d'un rouge vermillon. Fulgora coccinea Walk. Ceylan. — decorata* Westw. Java. — guttifera Stal. Ceylan. — pyrochlora Walk Sarawak. SÉRIE VI. — Espèces à ailes d'un vert pâle. Fulgora virescens Westw. Inde septentrionale. — cultellata Walk. Borneo. Le plus connu de tous est le Hotine ou Fulgore Porte-chandelle(Hotinus candelarius Linn.), que l'on appelle aussi la Cigalechinoise Porte-lanterne, représenté Pl. III, fig. 1. La longueur totale de cet insecte, moins le prolongement de sa tête,est de 23 mill., et l'envergure d'environ 75 mille Son prolongementcéphalique, long de 20 mill., est rougeâtre, conique à la base, aplatidans le reste de son étendue, arrondi à l'extrémité et recourbé endessus. Son corps est d'un jaune testacé, avec une série de tachesnoires sur les côtés de l'abdomen. Ses élytres sont noirs avec lesnervures vertes. Ils présentent trois bandes transversales jaunes, dontles deux postérieures se touchent ordinairement en leur milieu, etquelques taches ocellées, de la même couleur, situées à leur partieterminale. Les ailes sont jaune orange et leur extrémité noire. Lespattes, de la couleur de l'abdomen, ont (excepté les postérieures) lebout des cuisses et les tarses noirs. Cette belle espèce, très commune dans la Chine méridionale, serencontre aussi dans l'Inde. Chez les PYROPS (de πνρ, feu, et de ωψ, face), le prolongementcéphalique est droit et légèrement ascendant. Il est moins long quedans les espèces précédentes et a la forme d'un tube aplati et tronquéà son extrémité. Les insectes de ce genre ont des couleurs généralement sombres ; ilssont communs en Australie, sur la côte occidentale de l'Afrique et àMadagascar. La fig. 2 de la Pl. III représente le Pyrops tenebrosa Fab. (Pyropsflammea Lin.), connu sous les noms de Pyrops ténébreux ouPorte-lanterne brun de Guinée. La longueur totale de son corps est de 40 mill., dont 15 mill, pour leprolongement de sa tête ; son envergure est d'environ 80 mill. Leprolongement céphalique de cet insecte et son prothorax sont d'un jaunerougeâtre et finement pointillés de noir. L'abdomen est brun noirâtre.Les élytres, de la même couleur que le prothorax, sont parsemés depetits points noirs, surtout près de leur bord antérieur et vers leurextrémité. Les ailes sont entièrement d'un brun violacé, et les pattes,d'une teinte rougeâtre, sont maculées de noir. On trouve cet insecte sur la côte de Guinée, au Gabon et dans l'ile deMadagascar. Parmi les autres espèces de ce genre citons le Pyrops obscurata Fab.,qui habite Java ; le Pyrops albipennis Spin., du Sénégal, et le Pyrops dilatata Westw., commun en Australie. Les derniers Fulgorides lumineux sont les PHRICTUS, remarquables parles formes bizarres qu'affecte le prolongement de leur tête. On enconnaît plusieurs espèces répandues dans l'Amérique méridionale. Le plus curieux d'entre eux est le Phrictus serratus Fab. (Pl. IV,fig. 1). Il a une longueur totale de 50 mil!., dont, 23 mill. pour leprolongement céphalique, et une envergure de 85 mill. Son corps estbrunâtre et sa tête est prolongée en une corne assez longue,parfaitement droite et d'un brun jaunâtre. Ce prolongement est garnid'une rangée de pointes de chaque côté et de quelques autres situées endessus et en dessous. La couleur de ses élytres est le brun verdâtrevarié de brun plus foncé. Ses ailes sont d'un gris violacé, avec uneéchancrure située sur leur bord postérieur et une grande tache jaune,presque circulaire à leur extrémité. Les pattes sont d'un brun jaunâtre. Ce Phrictus habite le Brésil. Le Phrictus diadema Linn. (Pl. IV, fig. 2), est aussi remarquable parla forme singulière de sa tête. La longueur totale de cette espèce, y compris le prolongement, est de36 mill., et son envergure de 80 mill. Son corps est d'un brun noir. Leprolongement céphalique, long d'environ 11 mill., est brun rougeâtre,couvert de tubercules, dirigé horizontalement et relevé à sonextrémité. Il se termine par trois pointes assez grandes et présente àsa base deux fortes épines d'une couleur noire placées au-dessus desyeux. Son prothorax, jaunâtre au milieu et rougeâtre sur les côtés, estparsemé de taches noires. Les élytres sont bruns, variés de jaune et deverdâtre, avec une bande transversale d'un jaune plus pâle. Les ailes,pourpres à leur base et d'un brun noir à leur extrémité. Les pattesbrunâtres. Le Phrictus diadema, connu sous le nom de Cigale couronnée, habite laGuyane et le Brésil. Près des Phrictus, sont placés plusieurs genres de Fulgorides d'unetaille plus petite, entre autres, les Enchophora Spinola, dont leprolongement céphalique, grêle, filiforme et renversé en arrière nedoit pas être phosphorescent. Les voyageurs et les naturalistes qui ont étudié les Fulgores vivantsnous ont appris que les Fulgores Porte-lanterne et Porte-chandelleétaient lumineux, mais sont restés muets à l'égard des autres Fulgores,des Pyrops et des Phrictus. Par analogie, ces derniers doivent êtrephosphorescents, leur prolongement céphalique ne différant de celui desespèces reconnues lumineuses que par la forme et la couleur, comme jel'ai plusieurs fois remarqué en disséquant ces insectes. Espérons que d'ici peu de temps nous aurons à ce sujet desrenseignements exacts qui permettront de compléter l'histoire de cesintéressants Hémiptères. Nous allons maintenant étudier la formation de la matièrephosphorescente, chez les insectes, sa composition et les conditionsnécessaires à sa production. Pour expliquer ce phénomène, on invoqua tour à tour l'électricité, lefluide nerveux, les forces vitales et la formation d'une matièrephosphorescente secrétée par ces animaux. Humprey Davy et Treviranus l'attribuèrent à une substance renfermant duphosphore, qui s'isole des humeurs de l'animal et brûle, comme cecorps, à l'aide de l'oxygène atmosphérique. Ce serait donc unevéritable combustion et les traces d’acide phosphorique qu'ils crurenttrouver à l'intérieur de ces insectes, semblait donner raison à cettehypothèse. Quelques années plus tard, M. Morren fit des recherches sur l'appareilphosphorescent des insectes. Il remarqua que les réservoirs lumineuxrenfermaient seulement des vésicules graisseuses entremêlées deramifications trachéennes et que l'enveloppe même de ces réservoirsétait formée par des trachées. La matière qu'ils contiennent ressembleun peu à de l'albumine coagulée. Elle est formée d'un grand nombre decorpuscules sphériques violettes ou d'un jaune rosé (Lampyrisnoctiluca, Lamprorhiza splendidula), variant beaucoup de volume etpourvus d'une enveloppe membraneuse. Les vésicules entre lesquelles seramifient les rameaux trachéens, contiendraient quelques atomes dephosphore, qui leur donnerait leur propriété lumineuse. M. Morren a fait aussi connaître une remarquable disposition destéguments pour augmenter l'intensité de la lumière. Ces téguments sontamincis à l'endroit où se trouvent les poches lumineuses et forment unesorte de calotte qui peut se séparer du reste de la peau. La faceintérieure de cette calotte est concave et lisse ; sa face extérieure,au contraire, est un réseau à facettes hexagonales convexes, couvertesd'aspérités et portant un poil à leur centre. Ces facettes auraientpour but d'augmenter la diffusion de la lumière, ce qui est d'accordavec l'observation. En effet, si l'on enlève la partie des tégumentsqui porte ces facettes, la lumière diminue beaucoup d'éclat. Quant auxpoils des facettes, ils serviraient à les préserver du contact de lapoussière et des objets extérieurs. Un célèbre anatomiste allemand, Carus, découvrit que les œufs desinsectes phosphorescents étaient eux-mêmes lumineux. Il remarqua, enoutre, que l'intensité de la lumière augmentait à chaque contraction duvaisseau dorsal, ce qui donnerait à penser que l'afflux du sang a unecertaine influence sur le phénomène. Enfin, pour M. Becquerel, la phosphorescence proviendrait, non pasd'une sécrétion particulière, mais d'une succession de petitesdécharges électriques. Depuis longtemps déjà on avait observé que la lumière qu'émettent lesPyrophores et les Lampyres (13) est soumise à la volonté de l'animalqui peut augmenter ou diminuer son éclat ou même le suspendrecomplètement. On crut aussi remarquer que cette lumière augmentaitd'intensité pendant le vol et dans tous les mouvements musculairesviolents, ce qui forçait d'admettre l'influence des nerfs sur lesorganes lumineux. M. Morren fit alors de nouvelles expériences. Il observa qu'il ne serendait pas de nerfs aux réservoirs phosphoriques et que la lueurphosphorescente s'éteignait aussitôt que le stigmate (14) voisin duréservoir était fermé, tandis qu'elle reparaissait dès qu'il venait às'ouvrir. En outre, si on enlève le réservoir avec la trachée dont ildépend, ce réservoir continue à briller ; mais si, par contre, onenlève seulement la trachée, ou si on la comprime de manière àintercepter l'air, la lumière disparaît. Ces remarques conduisent aux deux conclusions suivantes : 1° L'air est indispensable à la production de la lumièrephosphorescente ; 2° Cette lumière augmente dans les mouvements violents à cause del'énergie de la respiration, et diminue pendant le repos. L'insectepeut donc faire varier l'intensité de la lumière en ouvrant plus oumoins ou en fermant les stigmates. Un fait constaté par tous les savants qui se sont occupés de laquestion, c'est que l'oxygène augmente l'éclat de la lumière et que levide et les gaz non respirables, tels que le chlore, l'hydrogène,l'acide carbonique, etc., l'empêchent de se produire. Ellereparaîtrait, à ce qu'il paraît, par une immersion dans l'eau chaude,dans l'huile ou dans l'alcool ; enfin l'électricité produite par unepile la ranimerait pour quelques instants. On a cherché aussi les limites de la température entre lesquelles lephénomène phosphorescent pouvait se produire. Ces limites sont, d'aprèscertains auteurs, — 10° et + 40° (Réaumur). Les organes phosphorescents du Pyrophorus noctilucus Linn.et lalumière qu'ils émettent ont été étudiés, il y a quelques années, parMM. Robin et Laboulbène sur trois individus mâles, rapportés vivantsdes Antilles, par M. le marquis de Dos Hermanas (15). D'après ces deux savants, la partie centrale de l'appareil photogène,placée au-dessous du tégument diaphane, est formée d'un tissu humide etdemi-transparent. Ce tissu est composé de cellules assez semblables àcelles des Lampyres et entourées d'une couche de tissu adipeux, d'unblanc mat, épais de 1/19 de millimètre environ. Ces cellules sontirrégulièrement polyédriques, à angles arrondis, assez molles, et d'uneépaisseur variant de 0 mm.,04 à 0mm.,06. Elles sont constituéesprincipalement d'urate d'ammoniaque ou de soude, ce que l'on constatefacilement en les plongeant dans de l'acide acétique ou chlorhydriqueétendu d'eau. Au bout de quelques minutes, en effet, on voitapparaitre, en assez grand nombre, des cristaux isolés ou groupésd'acide urique. Entre les cellules contiguës les unes aux autres, serendent des trachées présentant un grand nombre de ramifications quandelles pénètrent dans le tissu propre, et des nerfs, nombreux et assezvolumineux. La lueur phosphorescente est verdâtre et s'accumule peu à peu dans lescellules productrices qui la dégagent à certains moments. L'expérienceprouve qu'après une série de ces dégagements, la lumière sembles'éteindre et que les Pyrophores ont besoin qu'une réparation nutritiveen permette de nouveau la production. Des faits analogues ont lieu dansle dégagement d'électricité de certains poissons. La matière lumineuse est peu stable et se comporte comme la noctilucine, substance azotée, coagulable et phosphorescente,extraite par Phipson du mucus lumineux des poissons et de certainesscolopendres. Elle se manifeste par une production de lumière sansdégagement sensible de chaleur. Dernièrement, M. Jousset de Bellesme recommença les expériences faitespar Matteuci (16) sur les Lampyres, mais en tenant compte de la volontéde l'animal, ce que ce savant avait négligé de faire. En effet, il estimportant de savoir si un Lampyre placé dans un flacon plein de chlore,ne brille pas du fait même de sa volonté, ou parce que le milieu danslequel il se trouve empêche la production de la matière lumineuse. Dansce but, M. Jousset de Bellesme enlève les ganglions céphaliques duLampyre, pour empêcher toute phosphorescence spontanée et remplacel'excitation volontaire par un courant électrique modéré passant dansl'organe lumineux, ce qui le force à luire au gré de l'expérimentateur. Il remarqua d'abord, comme on l'avait déjà reconnu, que l'oxygène étaitindispensable à la production de la lumière phosphorescente qui ne semanifestait pas dans les gaz non respirables. Enfin, à l'aided'expériences simples, il put conclure, d'une manière évidente, que cephénomène d'ordre chimique ne se reproduisait chez les Lampyres, et paranalogie chez les autres insectes phosphorescents, que dans desconditions biologiques. Voici ces expériences : Dilacérons avec une aiguille l'abdomen d'unLampyre, les fragments resteront lumineux plusieurs heures au moins ;cela tient à ce que des cellules sont restées intactes et continuent àsécréter la matière lumineuse. Broyons au contraire un de ces insectesdans un mortier, les cellules sont détruites et la lumièrephosphorescente disparaît complètement. Il en est de même si on le plonge dans un gaz qui peut détruire lescellules, tel que l'hydrogène sulfuré. L'insecte est tué instantanément; les cellules sont intactes, mais détruites physiologiquement, ellescessent de luire et ni l'oxygène ni l'électricité ne peuvent plus lesfaire briller. La substance phosphorescente, d'après M. Jousset de Bellesme, doit êtreun produit gazeux et il donne à l'appui de cette hypothèse plusieursraisons très valables. La première, c'est que la glande productrice de la matière lumineuse etqui a été bien étudiée par Owsjanikof ne donne pas l'idée d'un organe àsécrétion liquide ; la seconde, c'est l'extrême similitude qui existeentre la lumière qu'émettent les animaux phosphorescents et celle quiprovient des matières en voie de décomposition, due, comme on le sait,à un dégagement d'hydrogène phosphoré. « Mes recherches sur le Lampyre et les expériences que j'ai faites surles Noctiluques, ajoute M. de Bellesme, me portent à considérer laphosphorescence comme une propriété générale du protoplasma, consistanten un dégagement d'hydrogène phosphoré. Cette manière de l'envisagerfait comprendre aisément comment beaucoup d'animaux inférieurs,dépourvus de système nerveux, sont phosphorescents. De plus, elle nousoffre l'avantage de relier les phénomènes de phosphorescence quis'observent sur les êtres vivants à ceux qu'on remarque dans lesmatières organiques en voie de désagrégation. C'est un exemple de plusd'un phénomène d'ordre biologique réduit très nettement à une causeexclusivement chimique (17). » NOTES : (1) Cet insecte, ainsi que les autres, est représenté en grandeurnaturelle. (2) Consulter à ce sujet : Palis-Beauv. Ins. d'Afr. et d'Amér., p. 77. Curtis. Zool. Journ., t. III, p. 77. Lacordaire. Ann. des Sc. Nat., t. XX, p. j7 ; Introd. à l'Entom, t. II, 140 ; Ami. de la Soc. Entom. de France, t. I p 359. Perty. Del anim. art. Brasil, p. .5. Et particulièrement : Gosse. Ann. and. Mag. Of nat. Hist., sér. 2, t. 1 p. 200. (3) Plusieurs auteurs ont prétendu que Fontenelle confondait avec desoiseaux les Fulgores et non pas les Taupins lumineux. Cette assertionest impossible la propriété lumineuse des Fulgores n'étant pas connueen Europe avant l'apparition du livre de Sybille de Mérian : LesMétamorphoses des Insectes de Surinam, publié en 1705, tandis que la Pluralité des Mondes, de Fontenelle, avait paru en 1686. (4) Fontenelle. Entretiens sur la Pluralité des Mondes, 4e soir. (5) La Nature, 1re année, n° 22, p. 337. (6) J. Michelet, l'Insecte : p. 163. (7) Th. Lacordaire. Histoire naturelle des Insectes Coléoptères.Roret. Paris, 1857 ; t. IV, p. 309 et suiv. (8) Goureau. Ann. de la Soc. ent. de France, sér. 2, t. III, p. 350. (9) J'ai trouvé des femelles dont les deux pénultièmes segmentsabdominaux seuls, d'une couleur jaunâtre, devaient être lumineux. (10) Philippe Fermin. Histoire naturelle de la Hollande équinoxiale ouDescript. des animaux, plantes, fruits, etc., qui se trouvent dans lacolonie de Surinam. Amsterdam, 1765, p. 136. (11) Ann. Soc. ent. de France, t. VIII, p. 133. (12) A. G. Butler. Liste des espèces du genre Fulgora actuellementconnues et description de trois espèces nouvelles appartenant à lacollection du British Muséum in Procecd. of the Zool. Society ofLondon, 1874, p. 97-102. Les espèces marquées de ce signe * existentdans les collections du Muséum de Paris où j'ai pu les étudier, grâce àl'extrême obligeance de M. H. Lucas. (13) On n'a pas encore fait, que je sache, d'observations sérieuses surles Fulgores. (14) On donne le nom de stigmates à des orifices en forme deboutonnière situés sur les côtés du corps des insectes, et par lesquelsl'air arriva dans les tubes respiratoires appelés trachées. (15) Ch. Robin et A. Laboulbène. Sur les organes phosphorescentsthoraciques et abdominal du Cocuyo, de Cuba (Pyrophorus noctilucus,Linn.) in Compt. rend, de l'Acad. des Sciences, t. LXXVII, 25 août1873. (16) Les principaux travaux sur l'appareil phosphorescent desLampyrides sont les suivants : Matteuci. Leçons sur les phénom. phys. des corps vivants, p. 151 ; Compt. rend. de l'Acad. des Sciences, t. XVII, 1843, p. 309. Peters in Müllers Arch., 1841, p. 229. Westwood. An. introd. to the mod. class. of Insects t. I, p. 249. Etsurtout G. Newport. On the natural History of the Glow-worm (Lampyrisnoctiluca Linn.), in Proceed. of the Linn. Society, T.1, 1856, p. 40. (17) Jousset de Bellesme, Recherches expérimentales sur laPhosphorescence du Lampyre in Compt. rend. de l'Acad. des Sciences,16 février 1880. |