Corps

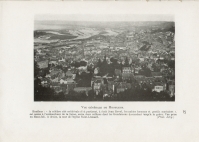

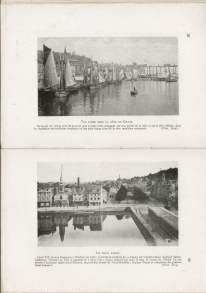

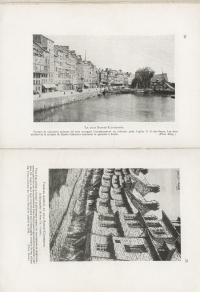

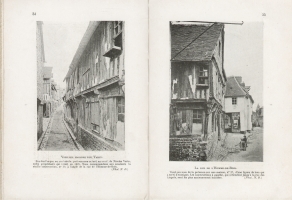

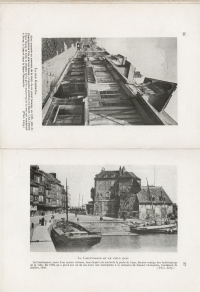

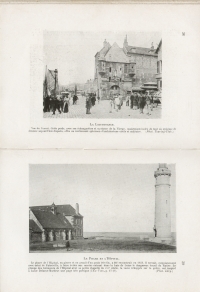

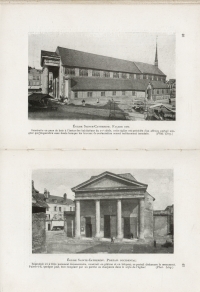

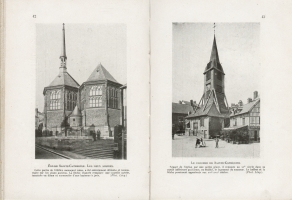

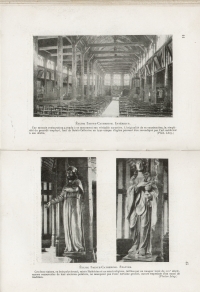

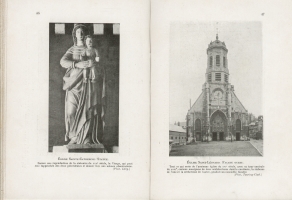

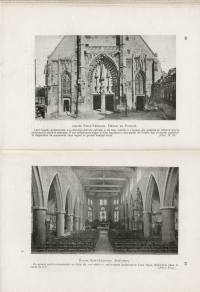

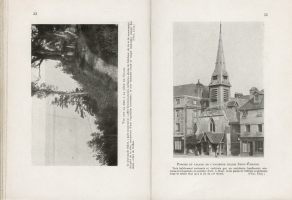

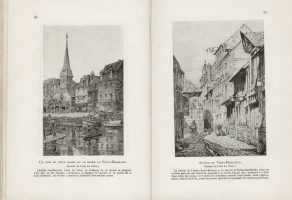

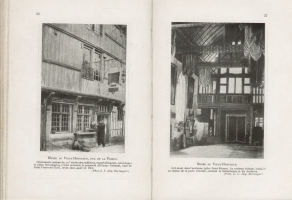

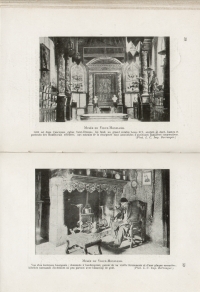

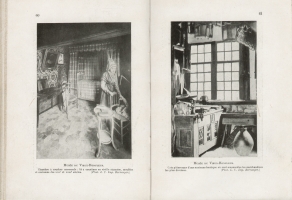

| DEVILLE,Etienne(1878-1944) : Honfleur.-Paris : H. Laurens, 1923.- 64 p. : ill. ; 18 cm.- (Memoranda. LesVisites d'Art). Saisie du texte : S. Pestel pour la collectionélectroniquede la Médiathèque André Malraux deLisieux (30.XI.2010) Texte relu par : A. Guézou Adresse : Médiathèque André Malraux,B.P. 27216, 14107 Lisieux cedex -Tél. : 02.31.48.41.00.- Fax : 02.31.48.41.01 Courriel : mediatheque@cclisieuxpaysdauge.fr, [Olivier Bogros]obogros@cclisieuxpaysdauge.fr http://www.bmlisieux.com/ Diffusionlibre et gratuite (freeware) Orthographe etgraphie conservées. Texte établi sur l'exemplaire de la Médiathèque (BmLx : Norm 776) HONFLEUR par Etienne Deville ~*~ I. HISTOIRE DE HONFLEUR Honfleur, Honnefleu, comme on disait jadis, cest un repli charmantde la côte sur la baie, à la fois à la fin de la Seine et aucommencement de la mer. Bien que des antiquaires se soient efforcés de lui attribuer uneorigine romaine en plaçant sur son sol lantique Noviogamus (1),Honfleur na pas encore retrouvé ses titres de noblesse. Lhistorien et le héros de la guerre des Gaules parle fréquemment desLexoviens, mais ne dit pas un mot de Honfleur, dont la positionavantageuse à lembouchure de la Seine dût cependant faciliterlétablissement dun village, simple refuge pour les pêcheurs à sonorigine. Au XIIIe siècle, Honfleur était déjà un centre important puisque quatreéglises sélevaient sur son territoire et, en 1204, lors de la réunionde la Normandie à la couronne de France, son nom figure parmi lesvilles dont la reddition est accomplie. Ce nest quà partir de 1346 quon peut suivre lhistoire de Honfleur.Cette année, les troupes dEdouard III le prirent et le pillèrent. Ceprince vint sy embarquer avec ses enfants, le 19 mai 1360, après laconclusion du traité de Brétigny. A peine avait-il quitté le rivagequHonfleur devint la proie dune de ces compagnies franches dont lesarmées étaient alors composées, bandes de pillards habitués auxdéprédations et aux ravages que la guerre semblait alors autoriser. Cene fut quà force dargent que la ville parvint à sen libérer. Deux armements quy fit Yvain le Gallois, en 1372 et 1373, contreGuernesey et La Rochelle, témoignent de limportance maritime que laville avait acquise. En 1387, alors que Charles VI songeait à une descente en Angleterre,une flotille anglo-flamande sétant présentée à la rade, fut détruitepar les marins du port et lamiral Hugues Spencer qui la commandait futfait prisonnier. Ces mêmes marins eurent lhonneur dune victoirecomplète sur les Anglais en face de Plymouth. Ces succès ne devaientpas tarder à avoir leurs revers ! En 1417, Henri V étant débarqué à lembouchure de la Touques, envoya lecomte de Salisbury mettre le siège devant Honfleur qui ne possédaitquune faible garnison. Cette poignée de braves tint pourtant en écheclarmée anglaise pendant cinq semaines, supportant un siège poussé avecénergie par une armée victorieuse. Le 20 avril, les murailles étantruinées, lennemi emporta la place et ne fit aucun quartier auxhabitants qui furent, ou passés par les armes, ou expulsés ou rançonnés. Honfleur resta entre les mains des Anglais pendant trente-deux ans. Cene fut seulement quen 1450 que Charles VII, qui se trouvait alors àlabbaye de Grestain, envoya, le 19 janvier, le comte de Dunoisinvestir la ville. Les attaques furent poussées avec une telle vigueurque la garnison ouvrit les portes le 18 février suivant. Olivier de Clisson, Charles dAlbret, Armagnac furent les héros descombats aux XIV et XVe siècles et cest au large de Honfleur, sous lecommandement du grand sénéchal de Normandie, Pierre de Brézé, qua étéjoué le dernier acte de la guerre de cent ans. Une ère heureusesouvrit alors pour les honfleurais ; « madame Jehanne de Franceadmiralle », Ango, Louis de Bourbon, faisaient partie de la confrériemaritime dite de la « Charité Notre-Dame » et ces noms voisinaient surle matrologue avec ceux des obscurs artisans et manouvriers. Sous Louis XI, Honfleur prit parti pour les princes contre le roi dansla guerre du Bien public ; le monarque oublia cette injure et, en 1465,se trouvant dans la ville, prenant en considération la misère etpénurie de ses « bonnes gens de Honnefleu », leur vint en aide pour laréparation des fortifications en les dispensant même de la taille. Dixans plus tard, visitant lenceinte, sintéressant vivement audéveloppement de la cité, il ne se faisait pas faute dimposer ses «grands amis » pour subvenir aux réceptions du roi de Castille, de Léonet de Portugal et du duc de Bourbon. Charles VIII séjourna quelques jours à Honfleur en 1487. A deuxreprises différentes, en 1490 et 1494, la ville était tenue defournir au roi des sommes importantes pour subvenir aux frais de laconquête du royaume de Naples. Avec le XVIe siècle, revient une nouvelle ère de prospérité : en 1503Binot Paulmier, sieur de Gonneville, commence ses grands voyages dedécouvertes continués et poursuivis par le capitaine Denis qui abordale premier sur la côte de Terre-Neuve. En 1517, le port était tellement obstrué que « les bourgeois deHonnefleu furent contraints à présenter requêtes pour demander secoursdhommes » afin de les aider dans les travaux de dévasement quils nepouvaient seuls entreprendre. A cette époque, lamiral de France,Bonnivet, était capitaine de Honfleur. Viennent les guerres de religion, ce sont alors des calamités sansnombre qui sabattent sur la ville. De 1562 à 1594, Honfleur subitquatre sièges et six pillages ; les luttes épiques entre catholiques etprotestants, surtout dans le quartier Saint Léonard, appauvrissent etruinent la malheureuse cité. Le dimanche 26 avril 1562, toute la bourgeoisie de la ville qui avaitembrassé la Réforme, ayant à sa tête un nommé Chaudet, qualifié decapitaine, sempara de Honfleur et en chassa le gouverneur. Ce ne futpourtant pas sans lutte quils lemportèrent ; les habitants dufaubourg Saint-Léonard soutinrent un siège en règle dans le clocher deleur église. Les agresseurs se virent bientôt contraints de battre enretraite devant Claude de Lorraine, duc dAumale, récemment nommélieutenant-général de Normandie lequel, sous prétexte de délivrerHonfleur, sy logea avec ses troupes et y vécut à discrétion. Cotignysen rendit maître de nouveau, en 1563, mais ses troupes ne purent ydemeurer plus de trois mois. Pendant les guerres de la Ligue, Honfleur fut successivement pris etrepris par les catholiques et les royaux et chaque fois, pillé et brûlé. La paix de Vervins, en 1598, mit fin à ces déplorables exactions. Depuis ce moment, la ville na plus à subir daussi regrettablesévénements et cest alors que, reprenant leurs courses aventureuses,suivant les exemples de leurs devanciers, les marins honfleurais volentvers de nouvelles conquêtes. Le 13 mars 1603, Samuel Champlain partpour le Canada. En 1608, il fonde la ville de Québec et conduit dans lasuite les diverses expéditions qui partirent de Honfleur pour ce paysdurant les premières années du XVIIe siècle. A la même époque, dautres navigateurs se dirigeaient vers les Indesorientales, notamment le capitaine Lelièvre qui revint avec une richecargaison après avoir établi de nombreuses relations commerciales àJava et à Sumatra. En 1619, le capitaine Beaulieu, faisant le mêmevoyage, arriva à Madagascar, aux îles Tricon et à Achem. Un de seslieutenants, Pierre Berthelot, devint lui-même un habile navigateur.Entré ensuite dans lordre des Carmes, il fut fait prisonnier par lesultan dAchem, qui le fit massacrer en 1638. Léon XIII a béatifié lemoine-marin dont Honfleur shonore à juste titre. En 1620, Augustin Beaulieu partit de Honfleur avec trois bâtiments et273 hommes déquipage et relâcha à Madagascar. Cest la dernièreexpédition des marins honfleurais avant la création de la Compagnie desIndes, en 1642, qui établit au Havre ses comptoirs et ses armements. Dès les premières années du XVIIIe siècle, le commerce de Honfleuravait pris un tel accroissement que le port fut ouvert à la navigationavec les colonies à linstar des autres grands ports. Louis XIV avait en vue de grands projets pour Honfleur et Colbert fittransformer en bassin à flot le fossé Sainte-Catherine, réparé etagrandi de 1720 à 1725. Enfin des lettres-patentes autorisèrent lacréation dun nouveau bassin en 1786. Bonaparte, premier consul, vint à Honfleur le 8 novembre 1802 et passaplusieurs heures à parcourir la ville et le port, pour juger desaméliorations dont cette place était susceptible. Il donna une certaineimpulsion à ses chantiers de construction, mais le port resta négligépar les gouvernements qui se succédèrent jusquen 1837. Lavant-portfut agrandi sous la direction de lingénieur Tostain, en 1848 et untroisième bassin à flot fut livré à la navigation en 1860. Le mouvement commercial du port de Honfleur est considérable, surtouten ce qui concerne les bois, et ses chantiers sont réputés.Lexportation : beurre, fruits, oeufs, volailles à destination de laGrande-Bretagne est également très importante. Lesmarins honfleurais furent en grand renom. Lorsquune paix salutairepermit aux spéculateurs de tourner leurs regards vers un traficavantageux avec les pays lointains ; lorsque la recherche dune routeplus facile, avec les Indes, répandit dans le monde le goût desaventures et des grandes entreprises, ce fut à des marins honfleurais «maistres experts dans le mestier de la mer », suivant lexpression duGrand Routier, publié en 1483, que les négociants français vinrentdemander des pilotes. Rappeler les noms de Paulmier de Gonneville, Jean Denis, Despineville,Berthelot, Lelièvre, Doublet, Beaulieu, lamiral Hamelin, les Motard etLe Thuillier, cest évoquer tout un passé de gloire, mais ce nest pastout encore. Il y a, dans le caractère ancien de Honfleur, dans toute la traditiontenace de sa vie maritime et normande, dans toute lambiance de cettenature puissante et merveilleuse de la mer et du sol, il y a une vertuinspiratrice pour les artistes, une tentation sans trêve pour lespeintres. Aussi la vieille cité des aventureux navigateurs dautrefois est-elleaujourdhui tout ensemble une école de peintres honfleurais et unecolonie de peintres venus dailleurs, denfants adoptifs, conquis parsa beauté, par ses spectacles éducateurs et tentateurs du pinceau. Saint-Siméon, dabord simple maison champêtre, avant de devenir lhôtelà la mode, fut, pendant plus de quarante ans, le rendez-vous desartistes, surtout des peintres. Isabey fut un de ses premiers familiersavec sa Vue de la plage de Honfleur, exposée au salon de 1827 :Garneray, Paul Huet, Daubigny, Français, Ménard, Sauvageot, Achard,Troyon, Courbet et beaucoup dautres, ont passé à Saint-Siméon, qui futpeut-être le berceau de lécole honfleuraise dont les plus brillantsreprésentants : Boudin, Hamelin, Dubourg, Marais, Renouf, Voysard,Margerie et Léon Le Clerc sont les dignes continuateurs de cettephalange artistique. Honfleur est une cité privilégiée entre toutes, car elle peut encorerevendiquer léconomiste Le Play, lhistorien Albert Sorel, lhumoristeAlphonse Allais et les poètes Henri de Régnier et Lucie Delarue Mardrus. En cherchant bien, on en trouverait encore : Pierre Le Boutiller,auteur du XVe siècle ; lorfèvre Taisson, auteur dun curieux traitédalchimie, publié en 1584 ; le graveur Alix ; laéronaute Romain, mortavec Pilâtre de Rozier, en traversant la Manche ; le député à laConvention Taveau et le maréchal Chauvel. II. LES ÉGLISES Au XIIIe siècle, Honfleur possédait quatre églises au vocabledesquelles le peuple avait ajouté des surnoms distinguant leursemplacements, cétaient Sainte-Catherine des Bois, Saint-Etienne desPrés, Notre-Dame des Vases et Saint-Léonard des Champs. Il nen subsiste que deux aujourdhui : Sainte-Catherine etSaint-Léonard. Léglise Notre-Dame, entièrement disparue, passait, au témoignage deshistoriens du début du siècle dernier, pour un monument trèsintéressant. Nous ne le connaissons que par des textes très imprécisquaucun dessin ne vient malheureusement corroborer. Elle se trouvaitdans la partie nord de la ville ; le rempart nétant pas encoreconstruit, les vases sétendaient tout près delle, doù son surnom deNotre-Dame des Vases. Le nom de cette église napparaît pas dans lestextes avant la fin du XIIe siècle. On présume que léglise Saint-Etienne, dont la tradition désignelemplacement dans la rue des Prés, fut la première qui existait pourla population groupée dans un village sur le bord de la rivière nomméela Claire. Cétait la plus ancienne église, celle dont le titulaire fut plus tardrevêtu de la dignité de doyen. Le premier document qui en fasse mentionest une charte du XIe siècle, qui peut se placer entre 1055 et 1060,portant donation de cette église à labbaye de Saint Ouen de Rouen ecclesiam Sancti Stephani de Hunnefloth. Elle fut abandonnée en 1432et le culte fut transporté dans la petite chapelle encore existante quifut alors agrandie. Sa construction paraît en effet appartenir à deuxépoques. Les murs latéraux, bâtis en grand appareil, sont soutenus pardes contreforts peu saillants. La première travée noffre aucuneouverture, excepté au midi, où lon aperçoit les vestiges dune petiteporte à arc surbaissé. Chacune des trois autres travées est percéedune fenêtre à remplages flamboyants. La dernière travée et le chevet,à pans coupés, offrent de larges ouvertures à plein cintre entourées demoulures. Le portail, flanqué de deux contreforts sur les angles, estpercé dune fenêtre à remplage également flamboyant. Cétait dansSaint-Etienne que les capitaines revenus de la pêche de la morue,rendaient le pain bénit. Cette église est aujourdhui la propriété de la Société du VieuxHonfleur qui y a installé son musée. Eglise Sainte-Catherine. Placée à la jonction des principales voiesantiques aboutissant à Honfleur, léglise actuelle de Sainte-Catherineen remplace une autre dont la construction remontait aux premiers tempsde la période romane. Son nom ne se rencontre dans aucun documentancien, mais des découvertes archéologiques, faites en 1872, permettentde lui attribuer une haute antiquité. Faut-il, comme lont prétenducertains historiens, faire remonter la destruction de la premièreéglise au siège de Honfleur par le comte de Salisbury, en 1418 ? Quoiquil en soit, elle fut reconstruite au milieu du XVe siècle, dunefaçon très originale, par les vieux maîtres charpentiers honfleurais. Certainement unique en son genre, Sainte-Catherine offre un trèscurieux spécimen de la construction en bois appliquée à un édificereligieux. Ce grand vaisseau de bois, avec ses voûtes soutenues par despiliers de chêne, semble « une carêne renversée de navire revenu desmers océanes inconnues, retourné sens dessus dessous et amarrédéfinitivement sur le quai » suivant la pittoresque comparaison de LéonLe Clerc. Primitivement, elle ne comprenait quune nef, celle du nord, flanquéede collatéraux. Plus tard, elle fut agrandie et embellie, duconsentement du seigneur de Roncheville, et devint ce que nous lavoyons aujourdhui : deux nefs jumelles terminées par deux absides àpans coupés, flanquées de collatéraux. Au début du siècle dernier, elle fut odieusement défigurée par desplâtrages qui masquaient toute la charpente ; les maîtresses poutres dela nef furent noyées dans le plâtre de façon à simuler des colonnes etla façade ouest défigurée par un affreux portail de style grec qui ladéshonore encore. Dès 1869, la question de la restauration de Sainte-Catherine futenvisagée, mais ne put être effectuée quen 1881. LAnnuaire normandde 1887 (p. 162-170), a décrit les travaux qui furent alors opérés,travaux qui ont rendu à ce curieux monument son véritable caractèreartistique et assuré sa solidité pour longtemps. Avec ses colombages, ses poutres, ses sablières largement moulurées,ses anges décorant les potences des arcades, Sainte-Catherine serattache aux vieilles maisons de bois ses contemporaines. Le petitporche sud ne manque pas délégance avec ses piédroits délicatementouvrés de rinceaux appartenant à la Renaissance. On voit dans cette église certaines oeuvres dart qui ne manquent pasdintérêt. Cest dabord un petit lutrin en cuivre, travail de ciselureremontant au XIIIe siècle, et un autre, de date plus récente, dont lesocle triangulaire représente des scènes de la vie de sainte Catherine. Dans le sanctuaire, deux grands tableaux, justement appréciés, attirentlattention : le premier représentant le Portement de la croix, estune oeuvre dErasme Quellin le Vieux ; lautre, Jésus au jardin desOliviers, par Jacques Jordaens dont la signature J. Jord. F. 1654, selit, à gauche, près des apôtres endormis. Ces deux tableaux sont dus àla munificence de Louis Le Chanteur qui, entré dans ladministration dela marine en 1784, profita de son séjour à Anvers en 1809, pour y fairelacquisition de magnifiques tableaux. Plusieurs de ces toilesremarquables ornent léglise de Saint-Pierre Azif, paroisse natale deLe Chanteur (2). Un autre tableau, représentant sainte Catherine, passepour une oeuvre de Zurbaran. Un rétable et des statues en bois polychrome du XVIIe siècle complètentle mobilier de cette église si pittoresque. La boiserie de lorgue est digne dattention ; elle offre de petitesarcatures à pilastres renfermant chacune une statue en pied jouant duninstrument. Cette balustrade, qui appartient au XVIe siècle, ne semblepas être à sa place primitive. Lorgue, qui passe pour un des meilleurs de la région, a été construiten 1772 par les frères Lefèvre, célèbres facteurs rouennais ; lesouvenir de deux grands artistes se rattache à cet instrument. En 1778, Grétry vint à Honfleur pour y rétablir sa santé altérée. Il yreçut lhospitalité chez Mme Rolland, femme de lingénieur alors chargédu service du port. Lorganiste de Sainte-Catherine Panseron soffrit àGrétry en qualité de secrétaire. Sa proposition ayant été acceptée,Panseron écrivit, sous la dictée du maître, les deux opéras lAmantjaloux et les Evénements imprévus, représentés en 1778 et 1779. Ce fut pendant le séjour de Grétry que le célèbre Desmazure, organistede la cathédrale de Rouen, donna dans léglise Sainte-Catherine une deces auditions dont il était si avare. Cétait le jour de la Pentecôte ;Grétry et Desmazure luttèrent, le premier avec son génie decompositeur, le second avec son talent dorganiste. On assure que lesdeux maîtres noublièrent jamais laccueil cordial qui leur fut fait,Grétry surtout nen parlait jamais sans attendrissement. Devenu lami de Grétry, Panseron quitta lorgue de Sainte-Catherine etsuivit son maître à Paris, où il devint organiste à Notre-Dame deLorette. Conduit par le souvenir de son père et de Grétry son premierprofesseur, Auguste Panseron devenu à son tour professeur auConservatoire, vint à Honfleur le 26 septembre 1834. Sa première visitefut pour lorgue que son père avait fait longtemps résonner. Il yimprovisa quelques-unes de ses plus délicieuses mélodies. Le clocher de Sainte-Catherine est complètement détaché de léglisedont il est séparé par une petite place. Tous les artistes leconnaissent et lon reproduit à lenvi, ce clocher si amusant delignes. Cest une tour en bois surmontée dune flèche, le tout ardoisé,posé sur un large soubassement en colombages formant la maison dusonneur, avec une grande porte au linteau en accolade décorée desculptures. Ce qui achève de donner une apparence hétéroclite à ce clocher sioriginal, déjà si pittoresque dans son entourage de vieux toits, cesont quatre poutres qui létayent obliquement sur chaque face, desbéquilles partant du toit de la maison et recouvertes dardoises commela tour. La cure de Sainte-Catherine était autrefois à la nomination de lapuissante famille des seigneurs Roncheville. EgliseSaint Léonard. Le nom de cette église napparaît dans lestextes quà partir de la fin du XIIe siècle. De lédifice primitif, il ne subsiste rien, les guerres des XIVe etXVIe siècles lui causèrent de tels ravages, quil fallut lereconstruire en partie au XVIIe siècle. La prise de la ville par lesAnglais, en 1357, les luttes avec les calvinistes, en 1562, et enfin lesiège mémorable, dont lhistorien Davila nous a retracé les opérations,furent très préjudiciables à ce monument. Placé sous le feu des canonsde Henri IV, mis en batterie sur le versant de la côte Vassal, ildevint un véritable théâtre de combats. Un pignon gothique appartenant au XVIe siècle, à la décoration éléganteet aux statues mutilées, a été surmonté au XVIIIe dun clocher octogonedont la lourdeur ne sharmonise nullement avec le style du portail.Divisé en deux étages, percé à sa base douvertures carrées garniesdévents, il est agrémenté, dans chacun des huit pans, de fenêtres àcintres surbaissés, décorées de cartouches emblématiques. Une calottehémisphérique percée doeils-de-boeuf, coiffée dun petit toit, lui sertde couverture. Léglise se compose dune nef flanquée de collatéraux se terminant enchapelles à la naissance de labside. Lintérieur noffre pas un grandintérêt. Les murs ont été badigeonnés dune façon déplorable et lestableaux qui les décorent ne méritent pas une description. A remarquer pourtant, dans le choeur, un beau lutrin en cuivre de stylerocaille, oeuvre des frères Béatrix, fondeurs à Villedieu, en 1791, etune inscription obituaire, encastrée dans le mur du collatéral nord,rappelant que les frères Marais ont contribué à lachèvement de cettepartie de lédifice. III. LA CHAPELLE DE GRACE Cest au sommet de la côte de Grâce dominant Honfleur, sur un plateauombragé dormes plusieurs fois séculaires, que sélève la chapelle,objet dun pèlerinage célèbre en Normandie. Elle se dresse petite,menue « comme un beau petit manoir dété, ronde et basse, face au largeentre les arbres du plateau, foncés au-dessus des pelouses claires,parc seigneurial. Un autre arbre : le calvaire et son Christ, lequeltourne le dos à lhorizon pour pouvoir regarder les humains (3) ». Cest une des plus anciennes chapelles de marins dressées sur lesfalaises, signal despérance et point de repère pour la coquille denoix ballottée par les vagues, cruelles mangeuses de matelots. La fondation de ce sanctuaire se rattache à un souvenir historique : latradition rapporte que, vers lan 1034, Robert le Magnifique faisantvoile vers lAngleterre fut assailli par une violente tempête et quauplus fort du danger il promit de fonder trois chapelles dédiées àNotre-Dame, sil revenait sain et sauf dans ses États. La tempête ayantcessé, le prince put continuer sa route et, dès son retour enNormandie, sempressa daccomplir son voeu : Notre-Dame de Grâce futune des trois chapelles fondées par le fastueux duc. Elle fut dabord desservie par des chapelains désignés par le fondateuret ne tarda pas à devenir un lieu de pèlerinage très fréquenté. Lepremier document authentique se rapportant à cet oratoire sont deslettres patentes de Louis XI, du 28 janvier 1478, par lesquelles ildonnait cette chapelle à la collégiale de Notre-Dame de Cléry. Un violent tremblement de terre, survenu le 29 septembre 1538, fitécrouler la chapelle et engloutit la partie de la falaise sur laquellesélevaient les dépendances. Seul un pan de muraille, un autel et unestatue de la Vierge restèrent debout. La dévotion populaire était sigrande que de nombreux pèlerins continuaient à venir près de cesdébris, sans se rendre compte du danger quils couraient, leséboulements ne sarrêtant pas. Afin déviter les accidents, on finit, en 1602, par enlever lesderniers vestiges du sanctuaire ruiné et on soccupa de sareconstruction. Lédifice actuel fut élevé grâce aux offrandes de Mademoiselle deMontpensier, comtesse de Roncheville et dame de Honfleur, et grâceaussi aux libéralités des habitants de la ville ainsi quen témoigneune inscription placée à lentrée extérieure de la chapelle. Les Capucins, appelés à Honfleur sur linvitation du gouverneur Etiennede La Roque, la desservirent jusquen 1791. A lépoque de la tourmenterévolutionnaire, les honfleurais sefforcèrent de la sauvegarder ;leurs efforts ne purent empêcher les regrettables déprédations dont lesanctuaire fut alors victime. A lépoque du Concordat, loratoire fut rendu au culte et désormais unchapelain y fut attaché. Longue serait la liste des personnages qui visitèrent la chapelledepuis cette époque : prélats, pèlerins de marque et dobscurecondition. Par une froide matinée de février 1848, alors que les vents dhiverébranlaient les arbres qui gémissaient autour de la petite chapelle,une femme pauvrement vêtue, belle encore quoique au déclin de lâge,vint sagenouiller devant la Vierge de Grâce. Elle entendit la messe,communia et quitta la chapelle après une longue prière. Personne nelavait remarquée à cette heure matinale. De ce front qui sinclinaitvenait de tomber une couronne : Marie-Amélie fugitive était venueconfier à la Mère de douleurs ses dernières espérances avant de partirpour lexil. Depuis ce moment, la chapelle de Grâce a retrouvé léclat des anciensjours. Chaque année, depuis les cérémonies du couronnement de la Vierge(15-20 juin 1913) des manifestations, toujours imposantes, commémorentle souvenir de ces solennités si chères aux honfleurais. Il faut avoirassisté à ces fêtes pour se faire une idée de leur majestueusesimplicité, se déroulant dans un décor grandiose ayant comme fond lamer lointaine. La chapelle de Grâce, construite au XVIIe siècle, a la forme dunecroix latine que précède un petit porche pittoresque couvert en dôme.Une tour à campanile le surmonte et, de chaque côté, deux bas-reliefsreprésentant lAnnonciation et la Visitation de la Vierge. Lintérieur noffre pas à larchéologue de grands sujets détude, àlartiste des oeuvres à admirer, pourtant lensemble de la chapelle,sombre et mystérieux, a quelque chose de calme et de reposant. Desverrières historiées ont remplacé les panneaux de verre blanc quirépandaient une lumière trop crue, et leur coloration, fraîche et gaiecomme les peintures des vieux missels, anime et réchauffe lambiance decrypte qui tombe de la voûte très surbaissée. Sa décoration est toute dans ses ex-voto : « plaques de marbre, petitsbateaux suspendus, bouteilles-fées remplies par un minuscule trois-mâtsgréé comme les vrais, tous cadeaux offerts par les rescapés des longscourriers revenant de Terre-Neuve et même par les simples pêcheurs decette baie de Seine quon a nommée tragiquement le cimetière desnavires (4) ». La statue de la Vierge miraculeuse, couronnée dor, de diamants et depierres précieuses, occupe un pan coupé du croisillon du côté delévangile. Recouverte dun voile de riche dentelle ou vêtue de soiebrodée, elle attire tout de suite les regards, par le luminaire sanscesse renouvelé qui brûle à ses pieds. Cest Elle en effet lEtoile de la mer qui déferle ses vagues houleusesjusquau pied de la colline. Quelle colline admirable que ce cap dominant lembouchure de la Seinedans le large estuaire sillonné de navires et de barques de pêche,limité à lhorizon par la longue ligne de falaises verdoyantes auxbelles cassures blanches, remontant, de ressaut en ressaut, jusque versles tours orgueilleuses du castel des sires de Tancarville ! IV. LES MAISONS ANCIENNES ET AUTRES MONUMENTS Une vieille gravure anonyme nous montre sous un large blason « degueules à la tour donjonnée dargent, accostée de deux fleurs de lysdor au chef cousu de France », une civitas Honflorii vraiment bienpittoresque. Pour évoquer le souvenir du vieux Honfleur du XVIe siècle, il suffit deparcourir le quartier Sainte-Catherine qui a conservé, dans bon nombrede ses rues, de très anciennes demeures se recommandant surtout par lepittoresque de leur construction. Les rues Varin, des Lingots, delHomme de bois, font toujours le bonheur des aquafortistes qui nemanquent jamais de sinspirer de leurs perspectives folles et de leursclairs-obscurs sans transition. Les maisons de bois de Honfleur sont moins riches dornementation quecelles de Lisieux ; à part quelques-unes où les larges sablièresdécorées de rageurs et de torsades, soulignent et accentuent lesencorbellements, ce sont de simples colombages dépourvus de potelets etde tournisses qui constituent toute la structure des vieux logis. On trouve bien, çà et là, quelques sculptures frustes, un écussonbûché, un motif en partie effacé, mais il faut les découvrir au hasarddans une ruelle ou quelque cour perdue. Les maisons de Honfleur sontplus curieuses que belles, plus mal bâties que bien alignées, offrantles nuances foncées du bois vermoulu ; elles attirent et retiennentlattention par lassemblage de leurs pièces de bois en saillie,cachant le plus souvent leurs façades sous un sombre revêtementdardoises qui produit un effet singulier pour des yeux accoutumés à nevoir cette couverture que sur les toits. Sil plait au promeneur derrer dans la rue Haute et den examiner lesvieilles constructions, quil veuille bien se reporter au temps descourses sur mer et quil soit assuré que chaque habitation évoque unsouvenir, que de chacune delles sont sortis des marins lesquels,obscurément, mais non sans mérite, ont servi notre pays depuis cinqsiècles sur ses flottes ou dans ses colonies. Ici, les maisons serréesles unes contre les autres, sont moisies, crevassées, délabrées ;ailleurs, elles sont à laise dans des cours pavées en cailloux degrève, construites en silex noir, surplombées par des galeries dont lasolidité inspire un sentiment dinquiétude. Cette rue était jadis protégée par des murailles, que des travaux deremblai ont fait disparaître ; le fameux « cordon royal » sy voyaitencore il y a quelques années. Malgré les transformations, ce quartier ne manque pas dintérêt ; letouriste y trouvera toujours de quoi satisfaire sa curiosité, surtoutsil prolonge sa promenade jusquau phare de lHopital. Il parvientalors en face dun paysage toujours le même depuis des siècles : lagrève naturelle. « Là, le sable est incrusté, le sable est farci de méduses rondes,glauques, lumineuses, verreries inquiétantes. La vase qui devient lamer ; les barques de pêche qui ont lair, à toutes voiles de glissersur la vase ; les reflets longs dans la vase désolée ; lestuaire ; et,devant, la verdure normande qui descend, qui, retenue par une palissadede bois, déborde pourtant jusque sur la grève, jusque sur la vase ; àdeux pas, le port, les rues, tout cela hybride, tout cela trouble etlucide, sain et malsain, énergique et mou, positif et halluciné, toutcela, brume vaporeuse et forte saumure, herbages et marécages, ville etcampagne, barques mortes et barques vivantes, tout cela forme lâme,lâme profonde, rare, insoupçonnée de ce pays si connu, si méconnu...(5) ». Cest là, au pied de la côte de Grâce, sur le bord de la mer, que futédifié, vers 1530, un établissement modeste destiné à secourir lesmalheureux. Ses débuts furent très difficiles et la Maison-Dieu demeuradans un état de gêne pendant plus dun siècle. La chapelle,anciennement sous le vocable de saint Firmin, a été remaniée au XVIIesiècle. Elle a conservé un tableau ancien, une Descente de croixquon attribue à Philippe de Champaigne. Lensemble des constructions de lHôpital forme un petit groupe trèspittoresque, étant donné sa situation « hors la porte de la Grande Rueprès la Roque » lisons-nous dans un ancien document. Les vieilles maisons du quai Sainte-Catherine sont célèbres, et cestassurément cette agglomération de demeures étroites et hautes,carapacées dardoises, qui constitue la physionomie la plus originalede Honfleur. Ce sont elles qui frappent lesprit du touriste, delartiste ; ce sont elles aussi qui ont vu la vieille marine, lesnavires de jadis à hautes carênes et poupes si curieusement décorées. Quand on examine le plan de Gomboust, dressé en 1662, on constate quedeux portes donnaient accès dans la ville : la porte de Rouen, disparuevers 1682, lors des premiers aménagements du port ordonnés par Colbertet la porte de Caen, connue aujourdhui sous le nom de Lieutenance. Ce nom de lieutenance lui vient de ce que les bâtiments qui lasurmontaient furent affectés, de 1684 à la Révolution, au logement dulieutenant du roi. Cest lun des derniers vestiges des fortificationsque le XIVe siècle vit élever ; « fantasque barraque avec ses bouquetsdarbustes accrochés aux murs massifs, débris des remparts ; sonjardinet suspendu entre les pignons superposés ; son mélange de pierresgrises et de briques effritées ; sa voûte et sa bonne Vierge à manteaude mousseline empesée à diadème de chrysocale, au bouquet de fleurettestoujours renouvelées (6) ». Telle quelle se présente aujourdhui ce nest plus quun massifdépaisses murailles dont lensemble a perdu tout caractère : pâté demaisons écornées et entaillées en avant desquelles souvre une vieilleporte flanquée de deux échauguettes sous un grand comble. Une nicheromane pratiquée au-dessus de la porte abrite une statue ancienne de laVierge vénérée sous le nom de Notre-Dame du Port. Retrouvée dans unecave en 1861, cette image a été restaurée et remplacée solennellementdans sa niche le 3 mai 1863. V. LES MUSÉES 1° Le Musée municipal. En 1869, le peintre Alex. Dubourg, daccordavec la municipalité, installa dans la salle des mariages, à lHôtel deVille, une collection de 40 tableaux dont 20 avaient été prêtés par laville de Rouen, ce fut lorigine du musée de Honfleur. Douze années furent employées à remplir la salle qui lui avait étéprimitivement affectée ; il fallut alors songer à un agrandissement.Des salles furent aménagées dans les combles de lHôtel de Ville etfurent inaugurées en 1886, lors du congrès de lAssociation normande. La ville de Rouen ayant réclamé ses tableaux, le vide causé par leurdépart fut bientôt comblé par de généreux donateurs, au nombre desquelsil convient de citer le baron Alphonse de Rothschild et Paul Leroi,rédacteur de la revue lArt, qui enrichirent les collectionshonfleuraises doeuvres qui ne sont pas sans valeur. Après la mort de Dubourg, survenue en 1892, la conservation du muséefut confiée au peintre Léon Le Clerc sous la direction duquel lescollections furent considérablement augmentées. En 1899, elles avaientrempli complètement les cinq salles qui leur avaient été assignées. Le musée de peinture est maintenant installé dans lancienne chapelledes Augustines, rue Boulard, monument sans style, construit vers 1840,permettant une mise en valeur et un classement méthodique des oeuvres.Lécole honfleuraise y est brillamment représentée par des artistescomme Boudin, Cals, Dubourg, Hamelin, Marie Coignet, Renouf,Voysard-Margerie, Léon Le Clerc. Peinture. Bassano. Jésus chez Marthe et Marie. - Bertin. VuedItalie. - Boudin. Portrait de Boudin père ; Nature morte, poissons; Etude à Anvers ; le village de Fervaques ; Vue de Trouville. -Bourdon (Sébastien). Saint Sébastien. - Cals. Portrait de jeunehomme. - Court. Portrait du général Heymès. - Dubourg. Assemblée de village ; la Jetée de Honfleur ; Un fumeur ; Jeunepaysanne au repos ; Portrait ; Marché Sainte-Catherine. - Frechon. Lechemin de lécole, effet de neige. - Hamelin. Vieux marin ; laMoulière ; Intérieur de cabaret. - Iwill. Dans la dune. - Kug. Lepère Morel. - Le Clerc. Le vieux bassin à Honfleur ; Vapeurcharbonnier dans le port. - Marais. Paysage ; au Retour. - Mettling. Portrait du peintre Eug. Boudin. - Mignard. Portrait dhomme. -Rame. Eglise de Canon. - Renouf. Le pont de Brooklyn ; sur la digueà Guernesey. - Ribot. Vieille normande. - Tattegrain. Vérotières aupetit jour. - Van der Faes. Portrait de jeune fille. - Van Dyck. Tête de Vieillard. - Voysard-Margerie. Septembre. - Vollon. Portrait de Mme D.... - Zucarelli. Lange et Tobie. Dessins. Augustin. Portraits. - Bida. Vénitienne. - Boudin. uvres diverses. - Clouet (Ecole de François). Claude de Lorraineduc de Guise ; Marguerite de France. - Dubourg. uvres diverses. -Nitty (de). Portrait. Sculpture. Coutant. Eros. - Descat (Mme). Abel. 2° Le Musée régionaliste du « Vieux Honfleur ». Ce musée, créé vers1897, est la manifestation par excellence de la vitalité de la Sociéténormande dEthnographie et dart populaire Le Vieux Honfleur, fondéelannée précédente par Léon Le Clerc. Cest au centre même de la ville,parmi le grouillement des maisons vétustes, mirant leurs charpentesdans les eaux dun bassin creusé par Vauban, que sont venues sabriterles collections de cette société. Les locaux font partie intégrante duquartier : une église de pierre, un logis de bois, un charmant manoiret une prison rébarbative. LEglise, cest Saint-Etienne, devant la façade de laquelle continuent,comme autrefois, de samarrer les bateaux ; sur les bancs de son porcheviennent, ainsi que leurs ancêtres, deviser les marins. A peine êtes-vous entré dans lintérieur de ce sanctuaire, que lareligion du passé et le culte du souvenir vous saisissent tout entier.La coquette église est devenue le Panthéon honfleurais et certes, lesgrands hommes ny manquent pas. Dans les pans coupés de labsidescintillent des verrières rappelant les exploits des marins de la noblecité, encadrant un grand rétable Louis XIV sculpté et doré. Tout prèsse dressent les bustes du corsaire Jean Doublet, lami et lémule deJean Bart ; du commandant de vaisseau François Motard, un héros de laRévolution ; de son fils lamiral baron Motard, lun des meilleurschefs descadre de lEmpire ; de lamiral baron Hamelin qui sillustrapar son voyage dexploration autour du monde ; de Chauvel, décoré àAusterlitz et qui prit part à 104 batailles ; de larmateur Lacoudrais; du constructeur de navires Augustin Normand ; de léconomiste LePlay. A côté se trouvent les portraits peints de Jean de Vienne,premier gouverneur de Honfleur ; de Pierre Berthelot, pilote royal desIndes ; du marquis de Matharel dernier gouverneur de Honfleur. Desinscriptions lapidaires conservent le souvenir des prouesses des plusfameux voyageurs que citent avec orgueil les fastes de lhistoiremaritime de Honfleur. Ça et là, de petites navires en miniature, dediverses époques et de tous les genres, depuis lhumble barque jusquauvaisseau de haut bord. Aux murs, des peintures, dessins et estampesoffrant des vues de Honfleur, collection iconographique de tout premierordre. A lentrée, la vieille cuve baptismale travaillée au XVIe siècle; des inscriptions et des statues du moyen âge ; et aux entraitsfleurdelysés des charpentes sont accrochées les anciennes bannièrescorporatives. La Société du Vieux Honfleur a réalisé son musée dune façon trèsvivante. Elle ne sest pas contentée de réunir des objets ; elle avoulu les replacer dans leur véritable cadre, reconstituant desintérieurs qui frappent bien plus lesprit des visiteurs que laclassification la plus savante. Cest ainsi que lon voit successivement la boutique dun marchand,avec un étal sur rue, où sont entassés les produits les plus divers :étoffes, rubans, broderies, fichus, ustensiles domestiques, poteries,vanneries. La maison dun bourgeois, latelier dun artisan et la demeure dunmarin, reconstitués avec une fidélité scrupuleuse, vous permettentdadmirer de fort belles collections dobjets dart décoratif de lacontrée : céramique du Pré dAuge, bahuts, coffrets de mariage,panneaux, armes, costumes, vastes houppelandes, habits brodés etpailletés, gilets fleuris, uniformes militaires, mantes brochées,corselets rigides, cotillons de droguet, châles et mouchoirsmulticolores, bonnets et coiffes, dentelles, bijoux régionaux de Rouen,de Caen et de Saint-Lô, chasubles, chaperons et statues des XVIe,XVIIIe siècles. A remarquer, dans la cour de la prison, au rez-de-chaussée du manoirVigneron (transporté de Lisieux à Honfleur) la sépulture, avec tous sesaccessoires, dune femme, tourneuse en boutons au XVIIIe siècle. Ajoutons enfin que le Vieux Honfleur a fondé, en 1902, lécole desmarins de la Basse-Seine, dont limportance saccroît chaque jourdavantage. Honfleur est devenu une ville essentiellement maritime. Ce sont desbateaux et des bassins encadrés dans un superbe moutonnement deverdure, un entassement de vieilles maisons et un fourmillement dematelots au pied dune côté admirable ; des voiles de pêcheurs quifrissonnent, des tubes de steamers qui soufflent de la fumée, despoulies qui grincent, la vague qui clapote au bout des longues jetées,une odeur de poisson qui monte. Plus encore que lactivité de son commerce, la richesse de ses vallées,le charme des coteaux qui lentourent et les souvenirs du passé qui sedégagent de cette ville privilégiée, attirent et retiennent lestouristes, séduits par ce merveilleux enchantement : la poésie de lanature, la poésie de la mer ! NOTES : (1) Voir notamment A. de Ville dAvray, dans Annuaire Assoc.normande, 1887, p. 117-161. (2) Voir Abbé Brunet. Notice sur lorigine des tableaux flamands deSaint-Pierre-Azif dans Bull. Soc. hist. de Lisieux, n° 18, 1910, p.13-32. (3) Lucie Delarue-Mardrus. LEx-voto, p. 1. (4) Lucie Delarue-Mardrus. Loc. cit., p. 31. (5) Lucie Delarue-Mardrus. Loc. cit., p. 17-18. (6) Albert Sorel. Pages normandes, p. 258. BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE : Annuaire Association normande, 52e année, 1887, in-8. Cataloguedes peintures du musée de Honfleur, Honfleur, s. d., in-8. Compterendu des fêtes du couronnement de N.-D. de Grâce, 15-20 juin 1913,in-8. Normandie illustrée, t. II. p. 50. BALLÉ (G.), Lorganisation municipale et les finances de Honfleur sous lancienrégime, Paris, 1909, in-8. BRÉARD (Ch.), Les églises de Honfleur,dans La Normandie monumentale. Calvados, t. II, p. 204 ; Le VieuxHonfleur et le Cordon royal, dans Le Pays normand, t. I, p. 33 ; Lequartier du Vieux Honfleur, loc. cit., II, p. 123 ; Les Archives dela ville de Honfleur, Paris, 1885, in-8 ; Les marins honfleurais,1884, in-8 ; Vieilles rues et vieilles maisons de Honfleur, 1900,in-12 ; Essai bibliographique sur Honfleur et son canton, 1913, in-8. BRÉARD (Paul), Coutume et Prévôté de Honfleur, dans Bull. Soc.hist. de Lisieux, n° 7, p. 5. CATHERINE (A.), Histoire de la villeet du canton de Honfleur, 1864, in-8. CAUMONT (DE), Statistiquemonumentale du Calvados, t. IV, p. 323. DALIBERT (abbé), EgliseSainte-Catherine, recherches sur ses origines, 1887, in-8. DECHAUME(P.), La ville et les gens de Honfleur au XVIIe siècle, Paris, 1910,in-8. LABUTTE (A.), Essai sur Honfleur, 1840, in-8. LAVERGNE(Claudius), Notice historique sur la chapelle N.-D. de Grâce, 1865,in-12. LE CLERC (Léon), Le Musée du Vieux Honfleur, dans Le Paysnormand, t. II, p. 113 ; Honfleur et ses Musées, dans AnnuaireAssoc. normande, 1904, p. 355. MASSELIN (abbé), Honfleur et N.-D.de Grâce, Caen, 1917, in-8. RUEL, Notes biographiques etbibliographiques, Caen, 1886, in-8. ; Notes historiques etarchéologiques sur la ville de Honfleur, 1891, in-8. THOMAS, Histoire de la ville de Honfleur, 1840, in-8. VATEL (abbé), Noticehistorique sur lancienne et la nouvelle chapelle de N.-D. de Grâce,Honfleur, 1833, in-12. PLANCHES : |