Corps

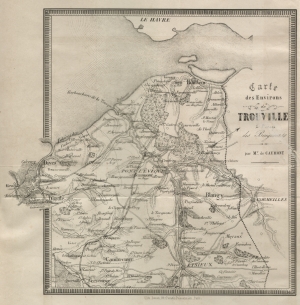

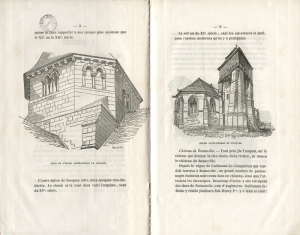

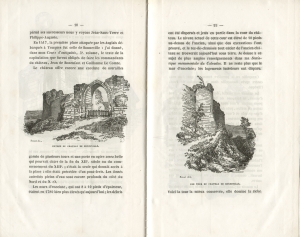

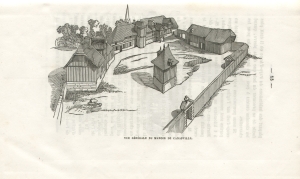

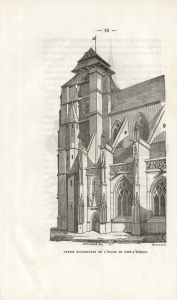

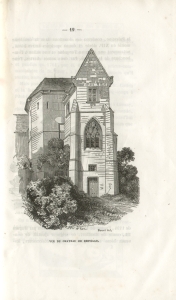

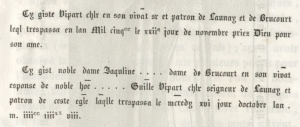

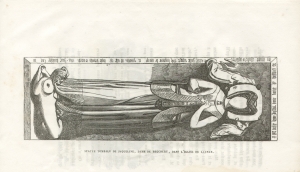

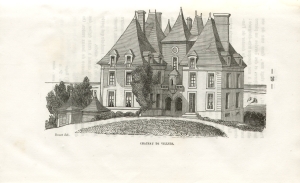

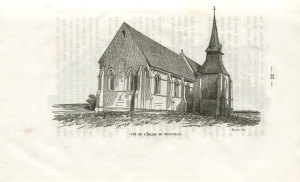

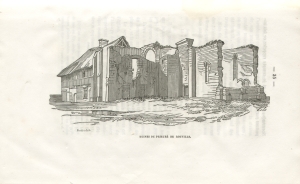

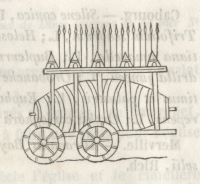

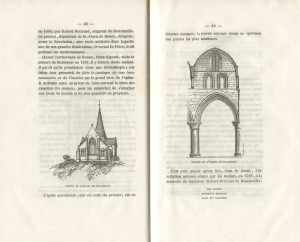

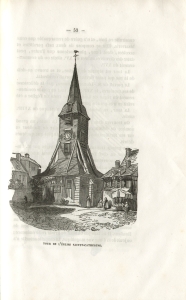

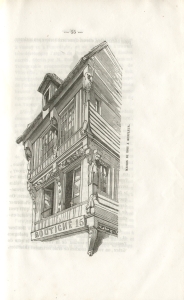

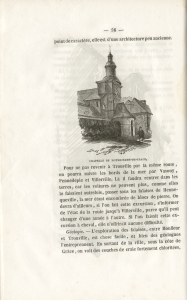

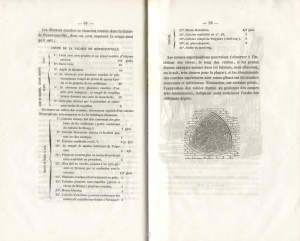

| [CAUMONT, Arcisse de (1801-1873)] : Excursions : Première excursion, de Trouville à Pont-l'Evêque par la vallée ; retour par les hauteurs de Saint-Gatien et par la forêt de Touques. - Deuxième excursion, de Trouville à Dives par Touques et Tourgéville ; retour par Dozulé, Annebault et Beaumont. - Troisième excursion, de Trouville à Honfleur par Cricqueboeuf et Equemauville ; retour par la plage jusqu'à Villerville, et par les plateaux depuis Villerville jusqu'à Trouville (1853). Saisie dutexte : S. Pestel pour lacollectionélectronique de la MédiathèqueAndréMalraux de Lisieux (06.XI.2010) Texte relu par : A. Guézou Adresse : Médiathèque André Malraux,B.P. 27216,14107 Lisieux cedex -Tél. : 02.31.48.41.00.- Fax : 02.31.48.41.01 Courriel : mediatheque@ville-lisieux.fr, [Olivier Bogros]obogros@ville-lisieux.fr http://www.bmlisieux.com/ Diffusion libre et gratuite (freeware) Orthographe et graphie conservées. Texte établi sur l'exemplaire de la Médiathèque AndréMalraux (Bm Lx : Norm 1589) Ier.EXCURSION DE TROUVILLE A PONT-L’ÉVÊQUE PAR LA VALLÉE ; Retour par les hauteurs de St.-Gatien et par la forêt de Touques. ~ * ~Je propose aux promeneurs dediriger leur première excursion vers le chef-lieu de l’arrondissement,la petite ville de Pont-l’Evêque. Le bourg de Touques que l’on rencontre d’abord n’est qu’à 2 kilomètresde Trouville ; c’est un bourg de 1,100 habitants, qui était plusimportant autrefois qu’il ne l’est aujourd’hui. On y voit deux églisesintéressantes : la première, réparée aux frais du gouvernement, sur lademande de M. Le Normant, de l’Institut, mériterait une descriptionparticulière. Elle appartient au style roman, sauf la porteoccidentale, qui ne date que du XVIIe. siècle, et qu’on distingue aupremier coup-d’oeil. Une tour à pans coupés irréguliers, dont nous présentons le dessin, estassise sur le transept. Les antiquaires ont été très-partagés au sujet de cette église :quelques-uns en ont fait un monument du Xe. siècle ; la plupart n’ytrouvent aucun caractère qui puisse le faire rapporter à une époqueplus ancienne que le XIe. ou le XIIe. siècle. L’autre église de Touques offre deux époques très-distinctes. Le choeurde la tour dont voici l’esquisse, sont du XVe. siècle. La nef est du XIe. siècle, sauf les ouvertures et quelques reprisesmodernes qu’on y a pratiquées. Château de Bonneville. -Tout près de Touques, sur le coteau qui domine la rive droite de larivière, se trouve le château de Bonneville. Depuis le règne de Guillaume-le-Conquérant qui résidait souvent àBonneville, un grand nombre de personnages éminents sont venus dans cechâteau, ainsi que l’attestent les chroniques. Beaucoup d’actes y ontété signés des ducs de Normandie, rois d’Angleterre. Guillaume-le-Rouxy résida plusieurs fois. Henry Ier. y a tenu sa cour : parmi sessuccesseurs nous y voyons Jean-Sans-Terre et Philippe-Auguste. En 1417, la première place attaquée par les Anglais débarqués à Touquesfut celle de Bonneville : j’ai donné, dans mon Cours d’antiquités, 5e. volume, letexte de la capitulation que furent obligés de faire les commandants duchâteau, Jean de Bonenfant et Guillaume Le Comte. Le château offre encore une enceinte de murailles garnie de plusieurs tours et une porte en ogive assez belle quipourrait dater de la fin du XIIe. siècle ou du commencement duXIIIe. ;c’était la seule qui donnât accès à laplace : elle était précédée d’unpont-levis. Les fossés autrefois pleins d’eau sont encoreprofonds ducôté du Nord et du N.-O. Les murs d’enceinte, qui ont 8 à 10 piedsd’épaisseur, étaient en 1780bien plus élevés qu’aujourd’hui ; lesdébris ont été dispersés et jetésen partie dans la cour du château. Le niveau actuel de cette courestélevé de 10 pieds au-dessus de l’ancien, ainsi quedes excavationsl’ont prouvé, et le rez-de-chaussée tout entier del’ancien château setrouverait aujourd’hui sous terre. Je donne à ce sujet deplus amplesrenseignements dans ma Statistiquemonumentale du Calvados. Il ne reste plus que le mur d’enceinte; les logements intérieurs ont disparu. Voici la tour la mieux conservée, elle domine la riche vallée de laTouques et l’embouchure de cette rivière où nos ducs s’embarquaientpour l’Angleterre et débarquaient si souvent lorsqu’ils revenaient surle Continent. J’ai fait remarquer, dans mon Cours d’antiquités, que le châteaude Bonneville se trouvait au centre et très-convenablement placé pourse porter de là sur tous les points du territoire continental soumis aupouvoir des ducs de Normandie, rois d’Angleterre. Canapville est la première commune que l’on rencontre après Bonnevilledans la direction de Pont-l’Evêque. Le manoir seigneurial, dont voici la vue prise à vol d’oiseau, secompose de bâtiments d’exploitation disposés autour d’une cour de formeirrégulière. L’habitation du maître, près de la principale entrée,composée d’une grande et d’une petite porte, est reconnaissable à sesgrandes lucarnes, à sa tourelle d’escalier et à ses deux étages, laplupart des autres bâtiments n’en ayant qu’un seul. Le colombier, deforme carrée, est au milieu de la cour. Le XVIe. siècle nous a légué un certain nombre de manoirs seigneuriauxde cette espèce, réunissant tout ce qui dépendait d’une richeexploitation rurale : des remises, des écuries, des granges, desétables, puis l’habitation du maître, formaient la ceinture oul’ensemble des constructions composant le manoir et son enceinte ; on yvoyait une chapelle, et le colombier formait, comme à Canapville, unbâtiment séparé des autres. Le manoir de Canapville est en grande partie construit en bois, commel’étaient alors, et le sont encore, la plupart des habitations du Pays-d’Auge où il était plus facile de seprocurer du bois que de la pierre, quand les chemins étaient à peu prèsimpraticables pour les charrettes. Si nous poursuivons notre course après avoir jeté un coup-d’oeil surl’église de Canapville, dont quelques parties sont romanes, nousapercevrons, sur la gauche, à 1 kilomètre au moins de distance,l’église de St.-Martin-aux-Chartrains, ainsi nommée parce qu’elledépendait de l’évêché de Chartres, lequel nommait le curé. M. Lemétayer-Desplanches, membre de plusieurs académies et inspecteurde l’Association normande, a signalé, à peu de distance de l’église, laprésence de tuiles romaines, preuve que dès les temps les plus anciensil y avait là un centre d’habitation. L’église du Coudray se trouve ensuite sur le bord de la route ; elle aconservé presque intacte sa tour, qui paraît du XIIIe. siècle et quiest couronnée d’une flèche en charpente, ses modillons et quelquesparties de sa maçonnerie primitive : les fenêtres ont pour la plupartété élargies et refaites de forme carrée, forme ignoble pour une égliseet que les maçons de campagne, chez lesquels le goût et l’instinctartistique sont si peu développés, ne manquent pas d’employer sanss’embarrasser de l’effet qu’elle produit. Un porche précède la porte latérale par laquelle on entre dans la nef.Ces accessoires des anciennes portes d’église sont encore assez communsdans l’arrondissement de Pont-l’Evêque. Nous arrivons à St.-Melaine, dont l’église offre encore quelquesparties romanes, et nous entrons à Pont-l’Evêque. M. La Butte a donné, dans son Histoire de l’arrondissement dePont-l’Evêque, un bon article sur cette petite ville. Nous ne pouvonsque renvoyer à son livre fort intéressant, où les principales localitésde cette partie du Pays-d’Auge ont été décrites. L’église de Pont-l’Evêque se compose d’une nef assez élevée avec sesbas-côtés : elle n’a point de transept. La tour est placée à l’extrémité occidentale, comme dans beaucoupd’églises du XVe. siècle. Elle est très-pesante, flanquée decontreforts saillants et se termine brusquement par un toit encharpente, couvert d’ardoises. En général, l’ornementation de cette église n’a pas, dans ses moulures,la finesse que l’on trouve dans beaucoup d’édifices datant, comme elle,du XVe. et du XVIe. siècle : cela tient, je crois, à la nature de lapierre employée. La craie est très-tendre dans l’arrondissement dePont-l’Evêque ; elle éclate facilement sous le ciseau, et le calcaireoolitique, dont on peut se servir à son défaut, est d’un grain assezgrossier. La craie a été employée dans la construction de l’église dontnous parlons. L’intérieur offre une certaine magnificence dans l’élévation de lagrande nef et surtout dans l’ornementation des voûtes des bas-côtés,dont les arceaux multiples sont garnis de pendentifs. Il n’y a pas une seule partie de l’église de Pont-l’Evêque qui paraisseantérieure au XVe. siècle, et diverses parties de l’édifice, notammentles voûtes dont je viens de parler, ne sont évidemment que du XVIe. MM.Le Court et Lemétayer, qui font des recherches sur l’Histoire dePont-l’Evêque, trouveront sans doute les dates précises de laconstruction première et des reprises diverses qui ont été faites. Les lourdes consoles qui supportent un entablement au-dessous desfenêtres de la grande nef, annoncent assez le temps d’Henry IV, ou mêmeune époque plus récente encore. Il est évident qu’un désastre considérable a forcé de reprendre ensous-oeuvre et de reconstruire la partie supérieure de la grande nef. Iln’y a même pas de voûtes en pierre dans cette partie, et celles quiexistent ne sont qu’en bois. Il y en avait eu d’abord en pierre. Il existe encore six verrières presque complètes dansl’église dePont-l’Evêque ; elles sont dans le chevet. D’autresfragments de vitraux se voient dans d’autres fenêtres. Après l’église, il n’y a pas de monuments importants à Pont-l’Evêque. Le tribunal est, comme la plupart des édifices construits pour cettedestination, orné d’un péristyle formant saillie et présentant l’imaged’un temple tetra-style. La sous-préfecture est placée dans un hôtel précédé d’une cour et dontle jardin donne sur la prairie du Sud. Plusieurs des maisons qui setrouvent de ce côté de la rue principale de Pont-l’Evêque, rue quitraverse la ville d’un bout à l’autre, ont des jardins qui donnent surla même prairie, et cette partie de la vallée est admirablementencadrée au milieu des collines qui la bordent. Bedville. - Si l’on veut faire une promenade sur la rive gauche de laTouques, à 3 ou 4 kilomètres de la ville, on trouvera d’abord lechâteau de Bedville qui remonte au XVIe. siècle ou à la fin du XVe., età l’intérieur duquel il existe des peintures, des pavés émaillés et desboiseries intéressantes, puis, dans une jolie petite vallée voisine, lacommune de St.-Imer. St.-Imer. - St.-Imer était le siége d’un prieuré dont l’origineremontait au XIe. siècle. Hugues Ier., comte de Montfort, avait faitdes donations considérables au prieuré, vers 1066. Son fils, Hugues II,donna l’église et ses prébendes à l’abbaye du Bec, afin qu’ils yremplaçassent les chanoines. M. Louis Du Bois rapporte que, par deuxchartes, Robert I, comte de Montfort, prêt à partir pour la Palestine, confirma ces donations dans la deuxième moitié du XIIe.siècle et donna quelques autres biens, notamment une terre au Torquêneet une saline à l’embouchure de la Touque. Par deux autres chartes,l’une de 1194, l’autre de 1198 environ, souscrites par Hugues III, comte deMontfort, ce seigneur ajoutait de nouveaux biens aux largesses de sesprédécesseurs, lesquelles furent mises sous la protection du SaintSiége, par une bulle du pape Luce III. Le cartulaire de l’abbaye du Bec renferme des actes plus récentsrelatifs à St.-Imer ; ils ont été tous recueillis et publiés en 1761,par H. de Roquette, prieur-commandataire de St.-Imer, à l’occasion d’unprocès qu’il soutint alors au parlement de Rouen. Mais pour revenir à Trouville, le soir, par St.-Gatien et la forêt, ilne faut pas s’arrêter trop long-temps à Pont-l’Evêque. En quittant cette ville, on peut faire une halte à Launay, chez M.Eudes, membre de l’Association normande, qui conserve dans l’église dela paroisse, aujourd’hui sa chapelle, deux statues tombales fortintéressantes que M. Bouet a dessinées. En voici les inscriptions : Ces statues ont conservé en partie leurs peintures primitives. On n’aura plus qu’à suivre la nouvelle route de Pont-Audemer pourvisiter St.-André-d’Hébertot. St.-André-d’Hébertot, qui a vu naître le chimiste Vauquelin, était lesiége d’un des châteaux des ducs de Normandie, rois d’Angleterre ; ils s’y rendaient souvent quand ils étaient dans leduché ; les actes qu’ils y ont signés en sont la preuve. St.-André-d’Hébertot possède encore un beau château qui mérite d’êtrevisité. On y voit une tour carrée munie de machicoulis, et de largesdouves d’eau vive baignent le pied de ses murailles ; du reste,l’architecture de ce château ne paraît pas remonter à une époque bienreculée ; il a été reconstruit de fond en comble depuis le XVIe.siècle. On trouvera de nombreux détails sur St.-André-d’Hébertot dansun mémoire récemment publié par Mme. Philippe-Lemaître, membre deplusieurs académies. De St.-André nous gagnons St.-Gatien par la nouvelle route. Après avoir fait quelques observations géologiques, avoir visité lessables jaunes analogues à ceux de Rabu, que quelques géologues ontassimilés aux sables ferrugineux (irond sand des géologues anglais) ;après avoir observé la craie verte exploitée sur plusieurs points pourl’amendement des terres, on pourra, si l’on est botaniste, faire uneherborisation dans la forêt de Touques avant de rentrer à Trouville.Cette forêt renferme, en fait de plantes rares, celles dont les nomssuivent, et dont nous devons l’indication à M. Morière, membre del’Institut des provinces, secrétaire-général de l’Association normande. Helleborus viridisL. ; Actæa spicata L. ; Cardamine impatiens L.; Sagina stricta Fries ; Malva alcæa L. ; Androsæmum officinaleAll. ; Impatiens noli tangere L. ; Monotropa hypopitys L ; Lathyrus Bithynicus Lam. ; Epilobium spicatum Lam. ; Buplevrumtenuissimum L. ; Inula helenium L. ; Cineroria campestris Retz ; Campanula rapunculoïdes L. ; Pyrola minor L. ; Atropa belladonaL. ; Stachys germanica L. ; Neottia nidus-avis Rich ; Luzulamaxima DC. ; Scirpus Savii Sebast ; Carex extensa Good ; Lycopodium clavatum L., etc. 2e. EXCURSION DE TROUVILLE A DIVES PAR TOUQUES ET TOURGÉVILLE ; Retour par Dozulé, Annebault et Beaumont. ~ * ~ Pour suivre l’itinéraire que nous venons d’indiquer, il faut passer larivière sur le pont de Touques ; on arrive bientôt à St.-Arnoult. L’église du prieuré de St.-Arnoult, assise sur le penchant d’un coteau,au-delà de la rivière, offre une charmante ruine ; elle est en partied’architecture romane (XIe. siècle) et l’on voit des arêtes de poissondans ses murailles, en partie d’architecture ogivale (XVe. siècle).Près du chevet est une source minérale renommée pour certainesmaladies, qui est entourée d’un mur. Une crypte très-curieuse existesous le choeur, partie la plus ancienne. On y voit un grand nombred’ossements et de têtes de morts. Mais il faut remonter en voiture pour nous rendre à Tourgéville. L’église de Tourgéville est près de la route ; ce n’est pas un monumentbien intéressant, et pourtant elle mérite qu’on s’y arrête un peu ; àl’intérieur on voit, du côté de l’épître, un écusson que l’on retrouvedans la chapelle du château de Glatigny, dont nous allons parler, etportant 4 molettes d’épron sur un champ de sable, séparé par une banded’azur au croissant d’argent. On lit sur un des contreforts de cette chapelle (côté de l’évangile),une inscription en caractères gothiques qui se termine ainsi : repossent les corps des seigneurs du Hamel du Sollier dictes pour eulx Pater noster Ave Maria Sur l’arcade qui existe entre le choeur et la nef, se trouvent fixés desfragments de bois sculpté dans le style du XVe. siècle, dont lescourbes ne s’accordent pas avec la position qu’ils occupent : il estprobable, et en cela j’adopte volontiers l’opinion de M. Bouet, qu’ilsornaient primitivement la chapelle des seigneurs du Sollier. On lit aussi l’inscription suivante sur une dalle servant de marched’autel à la chapelle de la Sainte Vierge : CEST LE TOMBEAU DES SEIGNEURS DE GLATIGNY GIVERVILLE BARONS ET CHASTELAINS DE LA FERTE FRESNEL 1646. De Tourgéville à Blonville il y a 2 kilomètres, on aperçoit l’église ;mais le château de Villers mérite toute notre attention, il se trouve àquelque distance du côté droit de la route : c’est un des plusintéressants de la contrée par sa position, ses plantations, lamagnifique vue dont on jouit vers le Nord. La mer ressemble à un lacplacé tout exprès pour le château. Elle en est à plus de 2 kilomètres,mais la pente du terrain, l’encadrement du paysage, produisent unetelle illusion qu’elle paraît à l’extrémité du parc. La ville du Havres’élève en amphithéâtre sur l’autre rive de ce beau lac, que sillonnentune foule de navires aux blanches voiles et de bateaux à vapeur à lanoire fumée. Les promeneurs apprécieront toute la beauté du spectaclequi a déjà inspiré plus d’un poète. Le château de Villers appartient à M. Paris ; il doit dater du XVIIe.siècle. La vue que nous donnons est prise du côté de la cour. L’édificea plus de grâce de ce côté opposé, par suite de l’abaissement duterrain, mais M. Bouet, qui a fait ce dessin, ne pouvait se résoudre àtourner le dos à la mer, qui, ce jour-là surtout, était du plus beaubleu. Il y a des sites qui exercent sur l’artiste la même influence quel’aimant sur le fer, qui le magnétisent et le retiennent dans une douceextase. C’est ce qui est arrivé à M. Bouet et ce qui arrive à biend’autres quand ils visitent la magnifique position de Villers. Le village de Villers que l’on voit sur le bord de l’eau, aux pieds duchâteau, est une localité très-ancienne qui devait exister sous lesrois mérovingiens et probablement long-temps avant eux, car on y atrouvé des médailles d’or frappées à l’effigie de ces rois et desbriques qui probablement sont romaines : tout cela se rencontre avecd’autres objets dans les terres que les vagues ont rognées sur le bordde la mer, dans les parties les plus basses du rivage. Ainsi cette ansede Villers, dans laquelle se cachent aujourd’hui quelques maisons,devait être anciennement un petit port. En remontant le coteau, et tout près du château, M. Paris a découvert,il y a vingt ans, dans une de ses fermes, d’anciennes sépultures et descercles en pierre ollaire qui remontent aussi à une époquetrès-éloignée : toutes ces preuves ne permettent pas de douter del’ancienneté du lieu. Les marais qui s’étendent dans le vallon compris entre Villers etl’éminence de Benerville, renferment des plantes que les botanistesviennent y chercher chaque année. Mais il faut quitter Villers. En reprenant la route de Dives, ondistingue à gauche, au milieu de magnifiques avenues de chênes, lechâteau de Glatigny, qui a appartenu à feu M. de Talaru. Du côté de l’entrée, ce château est construit en briques rougesfrettées de briques noires ; les bossages sont en pierre ; les toitssont surmontés d’épis et ornés de riches découpures en plomb et enardoises. Le côté opposé est en bois, en style de la renaissance, et les fenêtresdu rez-de-chaussée sont protégées par des grilles saillantes. La chapelle a conservé une ancienne décoration héraldique fort curieuse. L’église de St.-Pierre-Azif est à plus d’un kilomètre de la route, auSud. Elle renferme des tableaux remarquables de l’école flamande. On y voit aussi une fort belle statue tombale qui porte le costume ducivil de la fin du XIVe. siècle. La famille de Grenthe avait donné à cette église des vitraux peintsdont il existe encore de beaux restes. On lit sur une de ces verrières : M cinq cens lxvi (1566) Rogier Jehan. de. Gerete. escuier. Sr. de Pierre. Azif. a. doe. ceste.vistre Et sur une autre : q cens quatre dix neuf ceste vitre ....onnée par maistre Lion pbre demeurant ..... Dieu pour lui Du même côté se trouve, à quelque distance de la route (environ 3kilomètres), le château de Glanville, appartenant à M. L. de Glanville,membre de l’Institut des provinces et inspecteur des monumentshistoriques du département de la Seine-Inférieure. La croix Heuland est un point où s’opère la jonction des routes venantde Dives et allant à Pont-l’Evêque avec celle que nous suivons,laquelle n’est qu’un embranchement. La croix Heuland, dont on a fait un monument très-ancien (du XIIe.siècle), n’est que de la seconde moitié du XVIe. siècle : c’est unecroix en pierre comme on en trouve encore quelques-unes, mais quimérite d’être respectée et soigneusement conservée. Si l’on aimait à explorer les églises de campagne, on pourrait, enfaisant 2 kilomètres sur la route d’Annebault, visiter celle deBranville, dont voici une esquisse et qui appartient à cettearchitecture du XIIIe. siècle si répandue dans le Calvados,architecture caractérisée par les étroites fenêtres en forme delancettes et les modillons sous la corniche. La route de Dives passe à une distance à peu près égale des églises deGonneville et de Douville. On parcourt, dans l’espace de 3 kilomètres, la crête des côteaux quibordent la vallée de Grangues et l’on aperçoit, de place en place, lamer et la côte, depuis Dives jusqu’à l’embouchure de l’Orne : ces vuessont délicieuses et très-variées. Le prieuré de Rouville, qu’on trouve du côté droit de la route, offredes ruines qui ne sont pas sans intérêt pour l’archéologue ; lesbâtiments d’habitation étaient accolés à l’église, au milieu d’un beauverger : c’était, du reste, un prieuré peu considérable qui dépendaitde l’abbaye de St.-Pierre de Préaux. Mais hâtons-nous d’arriver à Dives ; on peut y aller par deux voies :la plus directe serait celle qui passe par les plateaux de Grangues etde Trousseauville ; mais la plus douce pour les voitures est celle quicotoie la vallée de la Dive. Nous descendrons donc jusqu’à ce que nous trouvions la route de grandecommunication de Dozulé à Dives, qui traverse celle que nousparcourons ; nous suivrons le tronçon de cette route qui se dirige auNord, et quand nous aurons fait 3 kilomètres, nous serons arrivés àDive. Dans ce parcours on passe au pied de la butte de Basbourg, pointculminant qui domine toute la vallée. C’est sur cette butte qu’était monté le roi de France, après avoirpassé la Dive avec une partie de son armée, tandis que l’autre, arrêtéepar le reflux de la mer qui avait grossi la rivière, et poursuivie parles troupes du duc de Normandie, fut écrasée et en partie noyée. Lepoète Wace fait, dans les vers suivants, une description très-animée decette déroute de l’armée française par les Normands, en 1060, et jecompte rappeler ce fait important par une inscription : Donc véissiezroute haster, L’un Franceizl’altre avant bouter (1). Mult lor anniela cauchie, K’il truventlunge et empirie (2), Et il estoentencumbré De ço k’ilaveint robé : Mult envéissiez desrouter E tresbuchierè fors voler, Ki puiz neporent relever, Ne en ladreite route entrer. El pont passerfu grant la presse Et la gentmult d’aler en presse (3) ; Viez fut lipont, tresbuchent enz, Li planchescaïrent (4) soz li genz, La mer munta,li flot fut grant, Sor li pons fuli faiz pesant, Li ponstresbuchia è chaï, E ki ke out desuz péri. Maint en chaïemprez li pont, Ki devala elplus parfont. El pont chaïrfu la criée Mult doleroseet effrée ; Mult véissiezherneiz floter, Homes plungieret affondrer ; Nus ne se potvis escaper, S’il ne fustbien duit (5) de noer (6). Dives, où le duc Guillaume embarqua une partie de l’armée qui conquitl’Angleterre en 1066, est bien déchue de son ancienne splendeur ; et,en voyant la rivière couler tranquillement au milieu des fertilespâturages, on ne se douterait pas que la flotte du duc Guillaumestationnait, en 1066, là où ruminent aujourd’hui des troupeaux de boeufs. Mais de grands changements s’opèrent à l’embouchure des rivières parles alluvions qui s’y forment. Wace nous affirme que celle de la Diveétait, au Xe. siècle, une baie maritime, quand il dit : Soubz Varaville vint o sis nés soulement Là u Dives entre en mer, assez près de Bavent. Il est positif que des salines existaient à Varaville et sur beaucoupd’autres points de la vallée, et l’on ne peut se refuser à admettre quele sol s’est exhaussé par les apports continuels des eaux (7). Dives a toujours son port à 2 kilomètres au-dessous du bourg ; maistout porte à croire qu’il a changé de place, et il est certain qu’il aperdu de son importance. Le seul monument remarquable qui soit à Dives est l’église. Elleappartenait à un prieuré dépendant de l’abbaye de St.-Etienne de Caen,et c’est un édifice assez important que je ne décrirai pas, parce quema Statistique monumentale du Calvados (t. IV) en présenteraplusieurs esquisses. Disons seulement, pour fixer les idées, que,hormis quelques restes du XIe. siècle sous la tour, le monument est duXIVe. et du XVe. Ainsi, le choeur, avec la grande fenêtre du chevet etles bas-côtés qui l’accompagnent, offre tous les caractères du XIVe.,aussi bien que les chapelles du transept. La nef et les bas-côtés quilui correspondent sont de la fin du XVe. siècle, ou même ducommencement du XVIe. Rien de plus élégant, de plus habilement découpé que les moulures etles feuillages de la porte occidentale de la nef ; c’est un véritablechef-d’oeuvre de sculpture. On conservait à Dives un Christ fort ancien, qui a disparu, et quipassait pour avoir été pêché dans la mer. Un tableau assez curieux, qui se voit toujours dans le transept Nord,représente cette découverte et celle de la croix qui s’en étaitdétachée, et qui fut retrouvée deux ans après. Les inscriptions queporte ce tableau m’ont paru mériter d’être transcrites. Les voici.Elles servent, comme on le voit, d’explication aux différentes scènespeintes sur le tableau : COMME LES PECHEURS DE DIVES PECHERENT EN LA MER L’I MAGE DE St SAUVEUR SANS CROUX COMME LES PECHEURS DE CABOURG POUR Y AVOIR PART EURENT GRANDE ALTERCATION. COMME APRÈS LE DICT IMAGE FUTPRINS EN LA MER, IL FUT DICT PAR ENTREEUX QU’IL SERAIT APPORTÉ DANS L’ÉGLISE DEDIVE OU LON LE REÇU EN GRAND JOYE ET SOLENPNITÉ. COMME AU DICT IMAGE L’ON FICT TROIS CROUX QUI NE LUI SERVIRENT, CAR DEUX SE TROUVERENT TROP COURTE ET L’AUTRE FUT TREU- VÉE TROP LONGUE COMME DEUX ANS ENSUIVAN APRES L’IN VENTION DU DICT IMAGE P LA GRACE DE DIEU LES DICT PE CHEURS DE DIVES PECHERENT EN LA MER LA CROUX DU DICT IMAGE EN LEUR RAYS COMME LIMAGE ET LA CROUX FURENT JOINGS ENSEMBLE POUR DIVINE FUTTREUVEY QUE C’ETAIT LA PREMIERE CROUX DUDICT IMAGE COMME PAR APRÉ QUE LIMAGE FUT CLOUÉ CONTRE LA CROUX ET TOUTE LES CHOSE SUSDICT RECOUGNU ET DEUBE MENT AVENU, FUT ELEVÉ EN CROUX COMME VOYEZ Les mêmes scènes étaient représentées aux clefs de voûtes, maintenantdétruites. Voici ce qu’on lit à ce sujet dans les manuscrits de de Bozeà la Bibliothèque impériale. « A la première arcade, la plus proche du choeur, ladite inscriptionsupportée par un ange en demi-relief : Lan de grace mil et un le sixiesme jour d’aoust au dit an print limagede St Sauveur en ceste église son repos, le St. image sans croix vint.mais deux ans après ly vint la croix que sur la mer vi..... parmarinaux. Dieu le v... que par eux fut accomplys..... « A la clef de la seconde arcade, sur laquelle est gravé et figuré unvaisseau rempli de plusieurs matelots et qui est surmonté d’un ange endemi-relief qui semble indiquer auxdits matelots ladite image de saintSauveur, les mots suivants sont écrits et gravés » : De la grace de Dieu les marinaux de Dives leverent de la mer StSauveur en leurs rets. « A la clef de la troisième arcade est la figure de saint Sauveur encroix, en relief. » « A la quatrième sont gravés et figurés, en bas-relief, descharpentiers travaillant à faire une croix pour l’église St.-Sauveur. » Il paraît qu’au XVIe. siècle l’église et le cimetière étaient fortifiés. La Société Linnéenne ou d’histoire naturelle a tenu plusieurs de sesréunions à Dives, où elle trouvait, dans les fossiles des falaises des Vaches-Noires, d’intéressants sujets de recherches. Les plantes desmarais et des dunes méritent aussi l’attention des botanistes. - M.Morière leur recommande les espèces suivantes : Marais d’Auge. - Stellaria glauca, Smith ; Lathyrus palustris, L. ; Comarum palustre, L. ; Rumex Maritimus, L. ; Sparganium natans,L. ; Carex filiformis, L. ; Carex cæspitosa, Good. ; Scirpusuniglumis, Link. ; Calamagrostis lanceolata, Roth. ; PolystichumThelypteris, Roth. Dives. - Adonis æstivalis, L. ; Cochlearia Danica, L. ; Resedaphyteuma, L. ; Trifolium maritimum, Huds ; Caucalis latifolia, L.; oenanthe Lachenalii, Gmel. ; Euphrasia Jaubertiana, Bor. ; Orobanche cærulea, Vill. ; Statice limonium et pseudolimonium ; Armeria pubescens, Link. ; Blitum polymorphum, Mey ; Atriplexlittoralis, L. ; Hippophaerhamnoïdes, L. ; Urtica pilulifera, L. ; Salix aurita, L. ; Juncus bulbosus, L. ; Kæleria albescens, D. C.; Lepturus filiformis, Tr. Beuzeval. - Lepidium draba ; Buplevrum tenuissimum. Cabourg. - Silene conica, L. ; Melilotus leucantha, Koch ; Trifolium scabrum, L. ; Helosciadium repens; Koch ; Gentianaamarella, L. ; Buplevrum aristatum, Bartl. ; Chondrilla juncea, L.; Orobanche Galii, Duby ; Rumex maritimus et palustris, L. ; Euphorbia Portlandica, L. ; Salix repens, L. ; Orchis coriophora,L. Merville. - Astragalus Bayonensis, Lois ; Liparis Loeselii, Rich. Il y a quelques années, la Société Linnéenne fêtait, à Dives, le savantLéopold de Buch, de Berlin, venu à Caen pour visiter nos terrains duCalvados, et portait, à la fin du banquet, un toast à l’illustre comteAlexandre de Humbold. La présence de Léopold de Buch à Dives est lefait le plus récent qui se rattache à l’histoire de la localité. Il ne me reste plus, en terminant, qu’à rappeler que j’ai proposéd’ériger, à mes frais, sur l’éminence qui domine le bourg de Dives, uneborne monumentale commémorative de l’expédition deGuillaume-le-Conquérant en 1066, et que ce projet recevra bientôt sonexécution (8). Ce fut à Dives, comme on le sait, que le duc Guillaume embarqua unegrande partie des provisions de sa flotte et de son armée. Choseremarquable, nous trouvons dans la partie de la tapisserie de la reineMathilde conservée à Bayeux et qui représente la conquête del’Angleterre, un chariot à quatre roues transportant au port, deslances et du cidre ou de la bière, dans un de ces petits tonneauxallongés et très-bombés au centre qui sont encore en usage dans lePays-d’Auge et que l’on y connaît sous la dénomination de barils.Ainsi, depuis plus de sept siècles ce tonneau est en usage ; oncomprend que tant que les chemins ont été aussi mauvais qu’ilspouvaient l’être au moyen-âge, on n’ait pu se servir d’autre chose : lebaril se transporte facilement à dos de cheval, et il est beaucoup plusfacile à remuer que les grands tonneaux quand on veut le placer sur unecharrette. Pour revenir de Dives à Trouville, le chemin le plus court est celuiqui suit le rivage, au pied des falaises, à partir de l’embouchure dela rivière ; on verrait avec intérêt les falaises très-élevées quiexistent de ce point jusqu’à Villers, et si l’on s’occupait degéologie, on ferait sur la stratification des couches d’intéressantesobservations, en même temps que l’on pourrait recueillir des coquillesfossiles auxquelles le fer sulfuré donne une teinte bronzée qu’ellesn’ont pas dans la plupart des autres formations ; on verrait un desplus beaux gisements d’argile d’Oxford que l’on puisse observer enFrance, et au-dessus de ce vaste dépôt quelques bancs oolithiques,puis, au sommet, la craie verte ou green sand. Mais, pour revenir par le rivage, il faut être à cheval, les voituresne peuvent plus y passer, et comme je parle pour des personnes quivoyagent en voiture avec le confortable dont nous a dotés lacivilisation actuelle, nous ne pouvons guères les promener par cettevoie. Il n’y a pas 40 ans que c’était pourtant la route ordinaire deCaen à Rouen. Nous reviendrons donc par la route déjà parcourue jusqu’à celle quenous avions quittée en face de la chaussée de Varaville, mais nous latraverserons sans nous arrêter, afin de suivre la direction du Sud pourarriver au bourg de Dozulé. La vallée de la Dive, que nous suivronsainsi en la remontant, l’espace de 8 kilomètres, est toujours bornée, àl’Est, par des éminences composées d’argile d’Oxford avec quelqueslambeaux de la formation de la craie aux sommets. Brucourt est la première localité que nous rencontrerons à notregauche après avoir traversé la route de Trouville à Caen : ce lieu estconnu depuis long-temps à cause de la fontaine minérale qui y amènechaque année un certain nombre de buveurs. Ce sont des eaux chargées defer, d’acide carbonique et de sulfate de fer. Criqueville est à 2 kilomètres de Brucourt, du même côté. Le château de Criqueville est une construction assez remarquable quiappartenait à la famille de Launay. La grande salle, aurez-de-chaussée, renferme une magnifique cheminée portant la date 1584.Les poutres ont encore conservé quelques peintures. Cette famille avait une chapelle seigneuriale dans l’église deCriqueville ; on en a fait la sacristie, et sous cette chapelle étaitun caveau qui renfermait plusieurs cercueils de plomb. L’inscriptionsuivante, gravée sur une table de marbre noir, existe encore dans lasacristie, où je l’ai copiée. D. O. M. Soubz cette voute reposent attendans le dernier jugement, les cendresde noble dame Marguerite Richart dame de Hérouville et Ranville, femmede feu Mssre Robert de Launay, gentilhomme ordinaire de la chambre duRoi de cher de son ordre, Sr de Criqueville, duquel mariage elle eutdeux fils et une fille, Lainé desquels luy survécut. Et après avoirfait bâtir et dotté cette chapelle ou le dit Sr son mary et elle sontinhumez fonda une messe touts les jours de la sepmaine et un serviceannuel en la dite chapelle, une messe qui se doit célébrer touts lessamedis en l’eglise Notre dame de la Délivrande près de Caen et uneautre encor touts les jeudis de l’année avec un service annuel aucouvent des carmes de la même ville. Pleine de piété envers lesreligieux, charitable envers les pauvres, très vertueuse et bienadvisée en la conduite de ses actions, s’estant dans le travail d’unelongue maladie retirée de la conversation du monde pour vaquer entreles siens au service de Dieu et se préparer à la mort, décéda en samaison à Caen le IX de septembre M DC XVI. Post luctum fratris quem funus mersit acerbum Proh dolor en matri ducimus exequias Ille obiit juvenis provecta hanc sustulit etas Funera sunt tamen hæc utraque acerba mihi. Matri obtime ac benemerenti filius mærens posuit. Requiescat in pace. Des endiguements considérables, qui ont été exécutés aux environs duchâteau pour le garantir des dérivaisons de la petite rivière d’Oudon,remontent en partie à l’époque du château. Ces grands travaux doiventprocéder des mêmes hommes, de ceux qui élevaient des châteaux à hautstoits et à murailles épaisses. L’abbaye de Royal-Pré était située près de Criqueville, mais il n’enreste presque plus rien. Nous allons prendre la route de Caen à Rouen, en deçà du bourg deDozulé, que cette route traverse dans toute sa longueur. Avantd’arriver à cette route on distingue, à 2 kilomètres vers l’Ouest, latour et l’église de Goustranville ; nous ne pourrons visiter cemonument. C’est d’ailleurs une église intéressante par son architecture; la nef est romane ; on y remarque deux portes, l’une, à l’Ouest,ornée d’un double zigzag, l’autre, au Nord, décorée de quatre rangs dumême ornement. La tour latérale, au Nord, est de deux époques : detransition, à sa partie inférieure ; du XIVe. siècle ou du XVe., danssa partie supérieure. Terminée en plate-forme, son ensemble rappelle,sous certains rapports, le charmant campanille de la cathédrale deFlorence. Dozulé s’est accru avec une rapidité étonnante, depuis l’établissementde la grande route de Rouen, qui autrefois passait par Dives pour serendre à Honfleur. Le bourg de Dozulé offre une belle rue, dont lesmaisons sont en contact comme à la ville. L’église, qui était tropéloignée, a été reconstruite, il y a peu d’années, dans le stylegothique, à l’extrémité du bourg, par M. Vérolles, architecte dudépartement. Il y a chaque semaine, à Dozulé, un marché considérable. En sortant de Dozulé, la route est conduite au milieu d’une valléecreusée dans l’argile d’Oxford (9) et dominée par des coteauxrecouverts de craie verte. On voit à gauche le village d’Angerville,dont les seigneurs étaient à la conquête de l’Angleterre. Une motteféodale, près de l’église indique l’emplacement de leur château. A 3 kilomètres d’Angerville, on remarquera, du côté gauche de la route,le joli chalet de M. de Roissy, inspecteur de l’Association normande. Tout près de ce point, à Annebault, dont le seigneur était à laconquête en 1066 (10), la route quitte la vallée pour franchir lescoteaux et parvenir sur un vaste plateau formé par la craie, quis’étend jusqu’à Pont-l’Evêque (11). Dans cet intervalle, rien ne vient frapper les regards du voyageur. Aune lieue de Pont-l’Evêque et à un quart de lieue au Nord de la routeest situé le bourg de Beaumont, renommé par son couvent de Bénédictins,fondé, en 1066, par Robert Bertrand, seigneur de Roncheville. Ceprieuré, dépendant de St.-Ouen de Rouen, dirigeait, avant laRévolution, une école militaire dans laquelle une de nos grandesillustrations, le savant La Place, avait professé les mathématiques. Quand l’archevêque de Rouen, Odon Rigault, visita le prieuré deBeaumont en 1267, il y trouva douze moines. Il paraît qu’ilspossédaient alors une bibliothèque ; car Odon leur prescrivit de fairele catalogue de tous leurs manuscrits et de l’inscrire sur le grandlivre de l’église. Il ordonna aussi au prieur de faire souvent lavisite des cassettes des moines, pour les empêcher de s’attacher auxbiens du monde et de rien posséder en propriété. L’église paroissiale, qui est celle du prieuré, est de diverses époques; la travée suivante donne un spécimen des parties les plus anciennes. C’est avec plaisir qu’on lira, dans le choeur, l’inscription suivanteérigée par les moines, en 1788, à la mémoire du fondateurRobert-Bertrand de Roncheville : HIC JACENT ROBERTUS BERTRAN BARO ET VICECOMES DE RONCEVILLA ET SUZANNA EJUS UXOR HUJUS MONASTERII FUNDATORES ANNO DOMINI MILLESIMO SEXAGESIMO HANC LAPIDEM VETERI EXESO POSUERE MONACHI CONGnis. Sti MAURI ANNO SALUTIS 1783 On voudrait en voir de pareilles dans tous les établissementsreligieux. L’histoire locale y gagnerait et serait mieux connue. Une partie du monastère subsiste encore, il en existe une ancienne vuetrès-curieuse dans la collection du Monasticon gallicanum, que j’aireproduite dans ma Statistique monumentale du Calvados. M. Follebarbe, de Beaumont, qui a rendu déjà bien des services à sonpays, a eu l’heureuse idée d’élever, dans le bourg, un monument à lamémoire du célèbre mathématicien La Place (12). Le marché hebdomadaire de Beaumont est un des plus importants du payspour les bestiaux. De Beaumont une route excellente nous conduit à celle de Pont-l’Evêqueà Trouville, que nous avons suivie dans notre première excursion. Nous traverserons Roncheville d’où tirait son nom la famille Bertrand,fondatrice de Beaumont ; et, après avoir passé la Touque, nous neserons plus qu’à 6 kilomètres de Trouville, à la hauteur deSt.-Martin-aux-Chartrains. 3e. EXCURSION DE TROUVILLE A HONFLEUR PAR CRIQUEBoeUF ET EQUEMAUVILLE. Retour par la plage jusqu’à Villerville, et par les plateaux depuis Villerville jusqu’à Trouville. ~*~ La plupart des baigneurs viennent à Trouville par le Havre, depuisqu’un service de bateaux à vapeur a été établi entre ces deux villes :ils n’ont donc pu visiter Honfleur, et ce sera pour eux un but depromenade qui occupera agréablement une de leurs journées de loisir. Il faudra partir de bonne heure, monter vers la forêt de Touques, etsuivre la route qui conduit à Honfleur par Criqueboeuf. Avant d’arriverà cette commune, on pourra visiter le château de Villerville, quiappartient à Mme. la vicomtesse de Banville. L’église de Criqueboeuf est intéressante et pittoresque. C’est unmonument de transition, c’est-à-dire qui appartient au XIIe. siècle,époque à laquelle l’architecture se transforma en passant du style roman au style ogival ou gothique. Un lierre couvre une partie desmurs de cette église abandonnée, dont nous avons réclamé laconservation et que nous avons fait classer au nombre des monumentshistoriques du Calvados. Cette église, dont le patronage appartenait auseigneur de la localité au XIVe. siècle, appartenait au chapitre deCléry dans le XVIe. ; avant la Révolution ce chapitre en était encorepossesseur. Dans la vallée qui se trouve à peu de distance de l’église, on peutobserver un gisement considérable de travertin ou tuf calcaire que leseaux de la vallée continuent à former. Elles incrustent encoreaujourd’hui les mousses, les plantes, et même les coquilles d’eaudouce, mais il est facile de reconnaître qu’elles ont anciennementformé des dépôts beaucoup plus considérables, et que leur puissanceincrustante a beaucoup diminué. Partout on observe la mêmedécroissance, et il n’est pas rare de trouver des roches considérablesde travertin là où il s’en forme aujourd’hui très-peu. C’est dans lacraie que j’ai trouvé le plus fréquemment ces tufs calcaires. On s’enest beaucoup servi pour bâtir au moyen âge dans nos pays, et l’on saitque les Romains ont construit une partie de leurs édifices avec letravertin, dans la campagne de Rome. La route laisse Pennedepie sur la gauche pour incliner versEquemauville, commune dont l’église appartenait encore, au derniersiècle, au chapitre de N.-D.-de-Cléry. A partir du village d’Equemauville, on entre dans la route de Caen àRouen. Cette arrivée de Honfleur est magnifique et bordée d’une belle avenued’ormes. Honfleur a deux églises : l’une, Ste.-Catherine, est construite en bois, et n’a guère de remarquable que cette bizarrerie.Elle se compose de deux nefs parallèles et accolées, dont l’une, plusancienne que l’autre, peut dater des dernières années du XVe. siècle oudu commencement du XVIe. La tour est séparée de l’église, et se trouve au-delà de la rue quipasse devant le portail occidental. Le portail de St.-Léonard annonce, par la délicatesse de ses moulures,le XVIe. siècle, tout au plus le commencement du règne de Louis XII. Lereste de l’église a été refait en très-grande partie. La tour, en forme de cloche, n’est que du XVIIIe. siècle. On trouvera dans l’ouvrage de M. La Butte, un grand nombre de détailscurieux sur l’histoire de Honfleur et sur ses fortifications, dont ilne reste plus que quelques débris. De grands travaux hydrauliques, dirigés par M. l’ingénieur en chefTostain, ont sensiblement amélioré le port ; les nouvelles jetées sontà visiter. Quelques maisons anciennes existent encore à Honfleur, mais, commepartout, le nombre en diminue rapidement. Celle qui suit est la plusintéressante, je crois, de celles qui subsistent. Elle est en bois etconserve encore la plupart de ses moulures, quoique les fenêtres aientété élargies. Notre-Dame-de-Grâce, petite chapelle dédiée à la Sainte Vierge ettrès-vénérée des marins, s’élève au sommet de la falaise qui domine lamer, à l’Ouest de Honfleur. Il ne faut pas oublier de gravir cetteéminence ; on jouit de là d’une vue magnifique. La chapelle actuellen’a point de caractère, elle est d’une architecture peu ancienne. Pour ne pas revenir à Trouville par la même route, on pourra suivre lesbords de la mer par Vasouy, Pennedepie et Villerville. Là il faudrarentrer dans les terres, car les voitures ne peuvent plus, comme ellesle faisaient autrefois, passer sous les falaises de Hennequeville, lamer étant encombrée de blocs de pierre. On devra d’ailleurs, si l’onfait cette excursion, s’informer de l’état de la route jusqu’àVillerville, parce qu’il peut changer d’une année à l’autre. Si l’onfaisait cette excursion à cheval, elle n’offrirait aucune difficulté. Géologie. - L’exploitation des falaises, entre Honfleur et Trouville,est chose facile, et bien des géologues l’entreprennent. En sortant dela ville, sous la côte de Grâce, on voit des couches de craie fortementchloritées, représentant le green sand ou grès vert. La falaises’abaisse à Vasouy et à Pennedepie, où on commence à trouvertrès-développée l’argile de Honfleur, avec des fossiles nacrés, décritspar M. Deslongchamps et cités dans ma Topographie géognostique duCalvados. Au-delà de Villerville, l’argile de Honfleur s’élève, et l’onvoit surgir graduellement des calcaires appartenant au groupe del’oolite supérieure, et qui atteignent une assez grande hauteur àHennequeville. On peut consulter la coupe figurative que j’ai donnée deces falaises, dans l’atlas de ma Topographie géognostique du Calvados. L’argile de Honfleur que plusieurs géologues regardent commeidentique avec el kimeridge-clay est bleuâtre, grise, rarementjaunâtre ; elle alterne, principalement vers le bas avec des couchespeu épaisses d’un calcaire marneux également bleu, au milieu desquelleson remarque quelquefois des concrétions de calcaire compacte jaunâtre. On voit en outre dans les falaises de Hennequeville et de Villerville,alternant avec les marnes précédentes (principalement vers la partieinférieure) un grès dont la pâte argilo-siliceuse est remplie deglobules oolithiques très-luisants, de fer oxidé et qui contient deslignites, des coquilles formant parfois lumachelle et un grand nombrede grains de quartz hyalin jaunâtre dont le volume varie depuis lagrosseur d’un plomb de chasse jusqu’à celle d’une noisette. Lorsque lesgrains de quartz disparaissent, ce qui arrive fréquemment, les couchesde grès se changent en calcaire marneux, et se confondent avec l’argilebleue. Ce grès présente aussi des couches d’un grain très-fin, plusdures et plus siliceuses que les autres qui ne contiennent pas de feroolithique ; elles se lient à un calcaire placé au-dessous de l’argilede Honfleur et que l’on a désigné sous le nom de calcaire de Blangy. Ces diverses couches se trouvent réunies dans la falaise deHennequeville, dont on peut esquisser la coupe ainsi qu’il suit :  Les mêmes superpositions pourraient s’observer à l’intérieur desterres, le long des vallées, si les pentes étaient abruptes comme dansles falaises ; mais elles sont, on le sait, très-douces pour laplupart, et les éboulements des couches supérieures sont venus glissersur les couches moyennes et inférieures. Néanmoins, sur certainspoints, l’excavation des vallées fournit au géologue des coupestrès-intéressantes, indiquant assez nettement l’ordre des différentsdépôts. SÉANCE TENUE PAR L’ASSOCIATION NORMANDE à Trouville, en 1849. QUELQUES NOTIONS SUR L’AGRICULTURE DE LA VALLÉE DE LA TOUQUE ET DES CONTRÉES VOISINES ~ *~ L’Association normande tenait, en 1849, à Trouville, dans la salle deconversation des bains, une séance publique à laquelle assistaient ungrand nombre de dames et de personnes distinguées : toutesrecueillaient avec empressement des notions sur l’agriculture et lastatistique agricole du pays, et la séance offrait un véritable intérêtaux auditeurs. Persuadé que ces notions n’exciteront pas moins l’attention desbaigneurs en 1853 qu’elles ne l’avaient fait en 1849, nous présentonsici le résumé de l’enquête qui a eu lieu sur l’état de l’agriculture. Exploitation des prairies. - Les prairies de la Touque nourrissent ungrand nombre de bestiaux pour la boucherie et seulement quelques vachesà lait. Les boeufs que l’on met à l’engrais dans les herbages ou prairiesd’ambouche, viennent de contrées plus ou moins éloignées, du Cotentin, de la Bretagne, du Maine et du Poitou, quelques-unsmême de plus loin. Mais c’est particulièrement aux foires qui setiennent dans les pays indiqués que les fermiers et les propriétairesdu Pays-d’Auge vont acheter les bestiaux maigres. Le pays n’en élèvequ’une très-petite quantité par suite des frais que l’élevage entraîne,et parce que les vaches à lait étant relativement en petit nombre,leurs productions deviennent elles-mêmes des vaches à lait, et si cesont des genisses, et passent à la boucherie au bout de quelquessemaines pour l’approvisionnement du pays en veau, si ce sont des mâles. Sans doute on pourrait élever dans le Pays-d’Auge, si les fermiers yétaient plus soigneux et plus actifs. M. Durand s’est efforcé de lesfaire entrer dans cette voie, mais il n’est pas probable que d’ici àlong-temps on puisse les y déterminer. Ils prétendent qu’ils gagnentplus à convertir en fromage le lait que consomment les jeunes veaux.C’est une question que nous n’avons nullement l’intention de discuterici. Les boeufs achetés hors de la Normandie ou les vaches que l’on destine àla boucherie parce qu’elles ne donnent pas assez de lait (vaches donton achète aussi une partie dans des foires plus ou moins éloignées)sont donc mis au printemps dans les prairies en quantité proportionnéeà la fertilité du fond ; cela s’appelle charger les herbages. Pourcharger les herbages, c’est-à-dire pour acheter le bétail nécessairequand l’herbe vient à pousser, les fermiers qui ne sont pas, comme onle dit, au-dessus de leurs affaires, c’est-à-dire qui n’ont pas suamasser une certaine somme d’argent par les bénéfices de leur commerce,sont obligés d’emprunter pour faire leurs foires et ils rendent cetargent quand les bestiaux sont gras et peuvent être vendus pour laboucherie, à Poissy ou sur d’autres marchés. Jadis la Normandie avait, avec le Nivernais, le privilége à peu prèsexclusif d’approvisionner Paris ; aujourd’hui, par suite del’établissement des chemins de fer, qui rapprochent de la capitale lespays d’élèves, les fermiers de ces pays se sont livrés àl’engraissement et font une concurrence sérieuse aux pâturagesnormands, en même temps qu’ils exigent de leurs animaux maigres un prixplus élevé qu’autrefois. Un boeuf qui se vend sur pied au marché de Poissy 45 à 50 centimes ledemi-kilo, en a souvent coûté 35, maigre. L’herbageur gagne donc 2 souspar livre sur l’animal qu’il a nourri pendant plusieurs mois,quelquefois toute la saison d’été. Le grand talent des acheteurs de bestiaux est de distinguer ceux quis’engraisseront le plus facilement et aussi de les placer dans le fondqui leur convient. Tel herbage, d’après l’opinion commune, convient àdes boeufs du Contentin et ne convient pas aussi bien à des boeufs duPoitou et réciproquement. On appelle boeufs d’hiver ceux qui sont engraissés au foin l’hiver,dans les étables, pour être livrés à la boucherie au printemps. Le produit des vaches à lait consiste en beurre et en fromage : lebeurre de la vallée d’Auge serait aussi bon que celui d’Isigny et duBessin si les fermiers voulaient soigner leurs laiteries et procédercomme on le fait dans l’arrondissement de Bayeux, mais ils ont leurroutine dont ils ne veulent pas se départir : par exemple, ils coulentsouvent leur lait dans l’appartement où ils font le fromage, ce quinous paraît d’autant plus mauvais que l’odeur et la fermentation dufromage doivent donner un mauvais goût à la crème. Dans la séance tenue par l’Association normande, à Trouville, en 1849,M. Durand s’exprimait ainsi : De quel appareil, de celui représenté par la vache à lait, ou decelui représenté par le boeuf à l’engrais, retire-t-on le meilleurprofit ? Je pense que c’est de la vache à lait qu’on retire la plusgrande quantité de principes alimentaires. Effectivement, la vache àlait dépensant moitié plus d’aliments et en tirant un aussi bon parti,il s’ensuit que l’on n’a qu’une ration d’entretien pour la vache à lait. Mais sous quelle forme employer le lait ? Auprès des grandes villeson trouve le débit du lait, et là il se vend 25 centimes ledouble-litre, 50 cent. aux environs de Paris. Le lait, vendu 25 cent.est vendu moitié moins cher que ne représente sa valeur nutritive ;car, en faisant l’analyse d’un double-litre, on trouve autant deprincipes alimentaires que dans une livre de viande, qui se vend 50cent. Mais n’y a-t-il point une forme sous laquelle le lait peutrapporter plus que 25 cent. ? Oui, cette forme est trouvée : c’est le fromage de Camembert ou celui de Pont-l’Évêque. Le jour où cesfromages seront connus au loin, les agriculteurs n’en feront pas assezpour la consommation. Or, pour un fromage de Camembert, il faut undouble-litre de lait, et il se vent 50 cent. au bout de quelques mois.Or, une vache, donnant 20 litres de lait par jour, peut donner dixfromages et produire 5 francs par jour ; tandis que le lait vendudans les conditions les plus avantageuses ne donne que 2 francs 50cent. Le fromage de Pont-l’Evêque ne peut rapporter moins : avec 6litres de lait on fait un fromage, vendu de 1 fr. 50 cent. à 2 fr. ;d’où il suit que l’on obtient encore 5 fr., c’est-à-dire moitié plusque le prix du lait, vendu à 25 cent. le double-litre. Il est doncimportant que l’on encourage et que l’on propage le commerce du fromagede Pont-l’Evêque, et que l’on donne des récompenses à ceux qui yapporteraient des améliorations. Il ne faut pas croire que le fromage ne puisse se faire que danscertaines contrées, par suite de la diversité des pâturages. Lepâturage peut avoir de l’influence ; mais on l’a exagérée. Ainsi l’on afait dans divers pâturages de bons fromages de Camembert, ailleurs qu’àCamembert. Je dis donc que c’est la forme du Camembert ou du Pont-l’Evêque qui estla meilleure. Le Livarot est fait avec du lait écremé, et vendu immédiatement. Unevache, qui donne 20 litres de lait par jour, fait deux fromages deLivarot, et 750 grammes (une livre et demie) de beurre : ces deuxfromages se vendent 50 cent. chacun, maximum ; et une livre et demiede beurre produit 1 fr. 50, ce qui fait 2 fr. 50 cent. ; plus le petitlait que l’on a dans l’un et l’autre cas. Pourquoi donc fait-on du Livarot ? - C’est qu’on trouve plus facilementle débit, et qu’on l’exporte dans les départements voisins. Sans douteil ne faudrait pas que tous les agriculteurs fissent tout Pont-l’Evêqueet abandonnassent le Livarot ; l’important, c’est de provoquer unemeilleure fabrication. Exploitation des terres de labour. - L’arrondissement dePont-l’Evêque, entrecoupé de coteaux et de vallons, est divisé en deuxparties distinctes : l’une, composée de vallées larges et profondes,arrosées par des cours d’eau ; l’autre, de plateaux essentiellementappropriés à la culture des céréales. La craie, les argiles de Honfleur, le coral-rag etl’oxford-clay, forment, comme on doit le prévoir, des zonesagronomiques très-distinctes. L’agriculture des plateaux ou terres labourées est moins avancée quedans la plupart des autres contrées du département. L’assolement triennal, avec jachères, est le plus en usage. Il y aquelques exceptions. La profondeur moyenne des labours est de 0 m. 15 c. environ ; elle estnécessairement déterminée, assez souvent, par la mince épaisseur de lacouche arable ; autrefois à peine on égratignait la terre ; il faut, aucontraire, labourer le plus profondément qu’il est possible, en piquantjusqu’au sous-sol. Suivant la nature des terres, on fait des sillons plus ou moins larges.Ils ont de quatre à huit raies. Les petits sillons sont le plus enusage. On donne cinq labours, pour le blé, sur les plateaux, et quatreseulement dans les vallées. - Plus le terrain est compact, plus il abesoin de labours. Une charrue, sur laquelle on attèle parfois deux boeufs, et un chevaldevant, pour les terres compactes, deux chevaux pour les terrains pluslégers, peut labourer 35 à 40 ares seulement dans les terres compactes,50 à 60 environ dans les terrains plantés en pommiers, ethabituellement 80 ares à 1 hectare dans les sols moins difficiles. On se sert de l’ancienne charrue normande. Sa construction est à peuprès partout la même. Toutefois, on emploie exclusivement les charrueslégères à versoir en fer pour les terrains de la campagne ou desplateaux, et on en a adopté de plus pesantes, présentant un versoir enbois de frêne ou de pommier, dans les terres très-fortes ou tenaces. Les variétés de blé cultivées dans l’arrondissement sont : Le blé blanc ; Le blé rouge. Le blé blanc est le plus répandu dans une grande partie des campagnes, sur les plateaux. Sa paille est mise au premier rang parmicelles de froment, pour la nourriture du bétail. On cultive trois sortes d’avoine : rouge, blanche et grise. On sèmel’avoine blanche au printemps. L’avoine d’hiver est cultivée dans lescommunes d’Equemauville et de Genneville. Elle donne un produit plusconsidérable et meilleur en grain et en paille que les espèces duprintemps. La quantité de blé à employer dans les semailles varie suivant lanature du sol. Il faut, par acre (97 ares 25 centiares), deuxhectolitres de blé dans les bonnes terres, - deux hectolitres un quartdans un terrain ordinaire. La meilleure époque pour ensemencer le froment paraît être le milieud’octobre ; mais on sème toujours de bonne heure sur les plateaux.Généralement, on commence à semer à la St.-Michel ; il reste très-peude semailles à faire à la Toussaint. On change les semences de nature de terrain, c’est-à-dire qu’on emploieà l’ensemencement des terres argileuses les grains récoltés sur lesterrains calcaires. Les cultivateurs du canton de Honfleur les fontvenir des communes de Bonneville-sur-Touque et de Canapville. La récolte du blé se fait encore à la faucille, quoique l’on commence àfaucher. On récolte environ de 250 à 300 gerbes par hectare. Il faut 12 ou 15gerbes pour donner 1 hectolitre de grain, pesant, en bonne moyenne, 80kilogrammes. Dans les cantons de Blangy, de Cambremer et de Dozulé, il y a desterres qui rapportent jusqu’à 20 hectolitres par hectare. - Le produitdes terrains de mauvaise qualité est trop souvent de 12 hectolitres. -L’hectare donne, terme moyen, 16 hectolitres. Dans plusieurs communes du canton de Pont-l’Evêque (Saint-Martin,Canapville, etc.), le rendement du blé varie depuis 20 jusqu’à 25hectolitres à l’hectare. Le canton d’Honfleur ne diffère pas sensiblement de celui dePont-l’Evêque : pourtant le minimum de la récolte est, pour dixcommunes de ce canton, de 18 hectol. Généralement, dans le pays, selon que le sol est médiocre ou fertile,cultivé avec négligence ou avec soin, on trouve le terme moyen entre 18et 25 hectolitres. Le poids de l’hectolitre de froment varie de 70 à 80 kil. Les plantes cultivées dans les prairies artificielles sont le trèfle,la luzerne, le sainfoin, l’ivraie d’Italie ou raygras. On coupe le trèfle deux fois, et on le fait pâturer ensuite. Il produità l’hectare de 1,200 à 1,400 bottes environ, chacune pesant 6 kilog. ½. Le trèfle incarnat n’est cultivé que pour la nourriture au vert. Ilrend au moins 5,000 kilog. par hectare. La luzerne réussit fort bien sur la côte. On la cultive àBourgeauville, Trouville, Glanville, etc. On n’en trouve pas dans lecanton d’Honfleur. Elle dure six à sept ans. On peut en faire troiscoupes. Un hectare de luzerne donne 7,000 kilog. de fourrages. La culture du sainfoin n’est pas très-répandue. Il est cultivé avecsuccès au Mont-Canisy, sur les buttes de Benerville et de Deauville. Onle coupe deux fois. Le grand sainfoin donne 6,000 kilog. à l’hectare,et le petit ordinairement 5,000. On emploie rarement la chaux dans l’arrondissement de Pont-l’Evêque,parce qu’elle n’y est pas à bon marché. - Son prix est de 1 fr. 50 c. à3 fr. l’hectolitre. La chaux est presque toujours mise en compost. Exceptionnellement, quelques cultivateurs mêlent du fumier à la chaux. Il faut fumer la terre pour chaque ensemencement. Depuis un temps immémorial, on se sert, le long du rivage, de varech,de chien de mer, d’astéries ou étoiles de mer, appelées vulgairement fifottes. En général, on trouve la marne dans les cantons de Cambremer, deBlangy, de Dozulé et de Honfleur. Il y en a de blanche et de grise. La marne grise a ordinairement un effet prompt, mais qui ne se soutientpas ; la blanche est meilleure que la grise, et son effet dure pluslong-temps. On la dépose sur le sol, en lignes parallèles, par petits tas égaux. Onmarne tous les 25 ans. Le marnage diffère beaucoup, suivant les localités. Dans le canton de Honfleur, on met 300 hectolitres à l’hectare, et mêmejusqu’à 600. Dans le canton de Blangy, on emploie la marne jusqu’à concurrence de 40mètres cubes par hectare, et le sol en a pour 30 ans ; mais,communément, on ne donne qu’un demi marnage, parce qu’il estd’expérience que trop de marne prive d’une bonne récolte, et que seseffets ne deviennent alors sensibles qu’au bout de trois ou quatre ans.Ces marnages se succèdent tous les quinze ans. Dans le canton de Cambremer, aux environs de Bonnebosq, on croit avoiréprouvé que les fortes doses de marne brûlent les terres et lesstérilisent pour quelque temps. Aussi l’usage que l’on fait de cetamendement est d’en répandre 20 mètres cubes par hectare tous lesquinze ans. Le marnage ne dispense pas de fumer. _________________________________________________________________________________ NOTES : (1) Pousser. (2) Et mauvaise. (3) E la gent mult d’aler engresse (Se presse) Mss. de Duchesne. (4) Tombèrent. (5) Accoutumé, instruit. (6) Nager. (7) C’est ce que nous voyons partout. Ravenne, qui était un port de merau VIe. siècle, se trouve aujourd’hui à 2 lieues de la mer ; de vastesplaines herbées occupent l’emplacement du port où les flottes romainesétaient à l’ancre du temps de Justinien. (8) J’aurais de longs détails à donner sur la géologie du pays et surles falaises qui bordent les côtes de Dives et de Trouville ; mais jepréfère renvoyer à ma Topographie géognostique du Calvados, quirenferme sur ce sujet plus de renseignements que je ne pourrais enconsigner ici. (9) V. ma Carte géologique du Calvados. (10) Les ruines du château existent dans un bois, au Sud de la route.(Voir le Ve. volume de mon Cours d’antiquités monumentales.) (11) V. ma Carte géologique du Calvados. (12) La Place naquit à Beaumont le 22 mars 1749 ; il est mort à Parisle 5 mars 1837. retour table des auteurs et desanonymes |