Corps

| Amour defleurs : exposition Musée d'Art et d'Histoire de Lisieux,02 janvier- 26 mai 2008 / [catalogue rédigé par Jean Bergeret].-Lisieux : Musée d'art et d'Histoire, 2008.- n.p. : ill. en coul., couv.ill. en coul. ; 30 cm. Saisie du texte et numérisation : M. Rognon pour lacollectionélectronique de la MédiathèqueAndréMalraux de Lisieux (04.VII.2008) [Ce texte n'ayantpas fait l'objet d'une seconde lecture contient immanquablement desfautes non corrigées]. Adresse : Médiathèque André Malraux,B.P. 27216,14107 Lisieux cedex -Tél. : 02.31.48.41.00.- Fax : 02.31.48.41.01 Courriel : mediatheque@ville-lisieux.fr, [Olivier Bogros]obogros@ville-lisieux.fr http://www.bmlisieux.com/ Ce texte ne relève pas du domaine public etne peut être reproduit sans l'autorisation de l'auteur. Orthographe etgraphieconservées.Texteétabli sur l'exemplaire de lamédiathèque (Bm Lx : nc). Amourde fleurs Exposition Muséed'Art et d'Histoire de Lisieux, (02 janvier- 26mai 2008) ~ * ~ Que serait notre quotidien sans fleurs pour l’embellir ? De la fleur de macadam à la fleur de lis, de la fine fleur des banditsà la sensibilité à fleur de peau, le mot « fleur » appartient à notrelangage courant. La fleur appartient aussi à notre vie quotidienne. Qui ne se souvientd’avoir vu sa grand-mère broder, avec des fils de coton ou de soie decouleurs différentes, de somptueux napperons ! Mais les jeunesgénérations auront d’autres souvenirs car les futures jeunesgrand-mères n‘exécuteront plus de fabuleux « ouvrages de dame »,autrefois décriés, mais maintenant considérés comme témoignagesimportants d’une sensibilité, d’un savoir-faire et d’une époque. Dans Le génie duchristianisme, Châteaubriand a exposé la théorie desharmonies de la religion et de la nature (Livre V, III, chap. 6) : Dieumême est le grand secret de la nature (Livre I, I, chap.2). C’est sansdoute l’une des raisons, entre autres, qui conduisit les autoritésreligieuses françaises du XIXème siècle et du XXème siècle à laisserprospérer ces images pieuses, gages d’amitié et de fidélité religieuseque l’on retrouvait en grand nombre dans les ouvrages de piété et lesmissels. Chaque fleur a son symbole et l’on voit les pensées disputeraux myosotis la palme du souvenir éternel. Le langage, dans lequel lesfleurs, considérées isolément ou dans la manière dont elles sontgroupées, symbolise des mots, des phrases et des pensées, dûmentcodifié. Des ouvrages paraissent sur ce thème : Le nouveau manuel des fleursemblématiques de Mme Leneveux et les images d’Epinal.Balzac, parl’intermédiaire de Félix dans Lelys dans la vallée détourne le codefloral des bons sentiments et exprime le désir avec une gradation dansles couleurs. Le premier bouquet blanc et bleu représente deuxinnocences, déjà bafouées par la présence du lys dont la formephallique exprime l’élan du jeune homme vers Henriette. Le deuxièmebouquet devient rougedésir grâce au pavot rouge représentant lamasculinité. On est bien loin évidemment des ouvrages de dame pourlesquels le codeofficiel des fleurs lissait toute provocation. La fleur accompagne chaque étape de notre vie familiale (naissance,communion, mariage, décès) ou notre vie en société (moisson parexemple). Mais Toutesfragiles fleurs, sitôt mortes que nées (VictorHugo, Les orientales,XXXIII). Autant acheter des fleurs artificiellesdont le matériau de base (porcelaine, métal, cire) dur et éternelautorise le souvenir perpétuel du plus beau jour de notre vie (lemariage) ou d’un être aimé : Survos tombeaux, qui répandra des fleurs? (Voltaire, Epître,LXII). Mais il est un matériau, l’or, qui assure la pérennité de la fleur, quidevient bijou et qui, dans cette matière ou dans d’autres, vient ornerle corsage d’une femme. Sur les tissus, la fleur peut être peinte,brodée, brochée, ou imprimée. La liste est longue et démontre, sibesoin en était, de l’intérêt que nous portons à cette corolle simpleou composée de certaines plantes, ordinairement odorante et douée devives couleurs. La fleur va être cataloguée, inscrite dans des familles. L’Encyclopédiepuis les classements ultérieurs permettront de connaître, grâce à lagravure, les fleurs de toutes natures, de tous les continents et detoute beauté. Et parmi ces fleurs de beauté, le lis n’est pas lamoindre : plante bulbeuse qui porte, sur une haute tige, des fleursblanches à six folioles. Armes de la maison de Bourbon et des rois deFrance. Fer chaud marqué de plusieurs petites fleurs de lis que lebourreau appliquait sur l’épaule de certains condamnés. Et le teint delis, si blanc, fut à la mode au XVIIème siècle : Je trouvaiMademoiselle de Sceaux très belle, le teint du plus grand éclat dumonde, des lis et des roses en abondance (Cardinal deRetz, Mémoires duCardinal de Retz, Paris, 1836, Tome I, p.6.). Voilà autantd’aspectsd’une fleur récupérée aussi par la religion catholique, chez qui ellesignifie, pureté, candeur et virginité. Ce sont autant d’aspects de la fleur que cette exposition tente demontrer à partir des collections du musée d’art et d’histoire deLisieux et du château de St-Germain de Livet. L’idée en est partie d’unensemble acheté il y a quelques années, une fabrique de fleursartificielles. Ce petit atelier, en provenance sans doute d’un couvent,laissait entrevoir tout un savoir faire qui dépassait le couvent pourrejoindre les créations des grands ateliers de fleurs artificielles,comme celui de Trousselier à Paris et de là, le travail pour lesmaisons de couture parisiennes. Parallèlement, une rencontre avec l’unedes dernières, la dernière ?, fleuristes artificielles de soie dontl’atelier est à Lisieux, Séverina Lartigue, permit de concevoirl’exposition : une partie retracera la vie d’une fleur artificielle ensoie grâce à Séverina Lartigue et une autre permettra de confronter lesfleurs artificielles à la représentation des vraies fleurs en peinture,en sculpture, en gravure grâce aux collections des musées de Lisieux. Jean BERGERET Conservateur en chef Saufexception, toutes les œuvres présentées appartiennent aux muséesde Lisieux (Musée d’art et d’histoire de Lisieux et château deSt-Germain de Livet) I. LA FLEUR DANS LESTISSUS, BRODERIES, ET OUVRAGES DE DAME LES CHAPERONS DE CHARITÉ Les confréries de charité sont nées d’un vaste mouvement qui s’estépanoui au Moyen-Age. Centrée sur la dévotion, la confrérie offrait,par l’union de la prière et l’intercession d’un saint patron, unemédiation entre les morts et les vivants afin d’assurer le salut del’âme des défunts et, éventuellement, leur inhumation. Après huitsiècles d’existence et d’importantes évolutions, les confréries decharité demeurent fidèles à leur vocation principale : enterrer lesmorts. Parmi les objets témoins de la longue histoire des charités, leschaperons occupent une place à part. Le chaperon, qui est le signeindividuel d’identification au sein du groupe, est abondamment ornélorsqu’il s’agit du chaperon utilisé pour les offices et est beaucoupplus sobre pour celui utilisé pour les inhumations. 1 - De deux suites de chaperons, deux chaperons en tissu rouge etgalons brodés. Broderies en métal représentant sur l’une des faces un vase d’oùs’échappent des fleurs. - Un chaperon de la charité de Condé sur Iton. Outre le vase,représentation de saint Martin. Inscription : Porte-Croix / Condé surIton / 1541. Fin XIXème siècle. 2 - D’une suite de chaperons, un chaperon en velours noir.- Un chaperon de la charité de St Ouen d’Attez. Outre le vase,représentation de sainte Barbe. Inscription : Antique/Charité de StOuen d’Attez/1736. Fin XIXème siècle. Coll. Musée d’art et d’histoire de Lisieux. Broderie en métal blanc représentant deux tiges fleuries entourant lemonogramme du Christ « IHS ». Origine inconnue. Fin XIXème siècle. Coll. Musée d’art et d’histoire de Lisieux. BRODERIES ET AUTRES OUVRAGES DE DAME

3 - Napperon avec broderies aux fils de coton rouge, bleu et jaune. Décor de bouquets avec des coquelicots, des bleuets et des épis de blé. Sans doute après la guerre 14 – 18. Coll. Musée d’art et d’histoire de Lisieux.

4 - Ensemble de dix broderies réalisées par des élèves de l’écoleVictorine Magne. Vers 1925 – 1930 Historique : En 1922, Victorine Magne, ancienne directrice d’école, achète uneancienne manutention militaire, rue du petit Malheur (actuelle rueVictorine Magne) pour y accueillir et élever gratuitement l’enfancemalheureuse. En 1924, elle fonde l’imprimerie et le bulletin del’Etoile d’Or, toujours publié de nos jours. Daniel Deshayes, Lisieux, Mémoires en Images, Editions Alan Sutton,1997. Mon père et ma mère avaient pour mission de diriger et de gérer desécoles et des ateliers d’apprentissage. La sœur de mon père, VictorineMagne, était la fondatrice de cette œuvre familiale… . Gestionparticulière, puisque cette mission avait pour but essentiel lacharité. Les élèves, écoliers et apprentis, venaient de famillespauvres ou étaient orphelins. Œuvre de bienfaisance, fonctionnant commeune école privée, sans l’aide de l’Etat. Institution d’obédiencecatholique dont le centre, vital pour la survie de l’ensemble de cetteœuvre familiale, était un bulletin imprimé par les élèves eux-mêmes etqui s’appelait l’Etoile d’Or. Souvenirs de Michel Magne dans L’Amour de vivre, chap. 1. Dans fernould.club.fr Liste : - Je veux passer mon ciel à faire du bien sur la terre. - Apparition de sainte Thérèse à des petites filles. - Sept roses rouges. - Portrait de sainte Thérèse. - Sainte Thérèse lance des fleurs à un ostensoir. - Reconnaissance à sainte Thérèse. - Têtes de chérubin. - Je veux passer mon ciel à faire du bien sur la terre. - Différentes étapes de la vie de sainte Thérèse. - Après ma mort je ferai tomber une pluie de roses. Chaque broderie est encadrée par une même baguette rouge foncé et noir. H. 31,5 cm. L. 99,5 cm. Coll. Musée d’art et d’histoire de Lisieux. DIVERS

5 - Tissu monté en napperon. Décor dans l’esprit Art Nouveau. Velours de coton frappé au décor de fleurs. La composition florale de ce tissu est très nettement due à HectorGuimard (1867 – 1942) qui avait choisi la tige des plantes commesymbole de la poussée vitale à laquelle il donnait forme par sesdessins labyrinthiques aussi bien dans les meubles que dans les tissus. Vers 1900. H. 72 cm. L. 92 cm. Coll. Château de St-Germain de Livet. Ancienne collection Becci. 6 - Marie LE BAUREC’H Et la fleur devient robe Robe créée sur le thème du dahlia. Satin et armature de fer. 2004. Commande du musée de Lisieux pour le château de St-Germain de Livet àl’occasion de la fête des dahlias (2004). Coll. Château de St-Germain de Livet. 7 - Deux voilages à poche Tissu synthétique blanc à poches, destinées à recevoir des fleursartificielles. Tissu Baumann. Coll. Château de St-Germain de Livet. Achat 1995. II. LA FLEUR DANS LES FAÏENCES, TERRES CUITES, PAVES, ET PORCELAINES 8 - La plus ancienne fleur stylisée du musée d’art et d’histoire deLisieux : Carreau de pavage : Fleur stylisée avec calice. Pavement roman de l’église Saint-Désir de Lisieux. XIème siècle. H. 14 cm. Larg. 14 cm. Coll. Musée d’art et d’histoire de Lisieux. Ancienne coll. Cottin. Ce carreau provient d’un pavement découvert lors des bombardements de1944 sur le site de l’ancienne abbaye bénédictine Notre-Dame du Pré. Latechnique utilisée permet d’associer harmonieusement la chair rose-ocredes pavés et des incrustations en noir. FAÏENCES DE ROUEN

9 - Plat ovale en faïence rustique. Rouen (fabrique d’Amédée Lambert). Première moitié du XIXème siècle. Décor, enlevé, d’un bouquet et de son vase au centre du plat. Il s’agit de la production de l’un des derniers faïenciers de Rouen,mis en faillite en 1847. Son usine ferme définitivement en 1851. Long. 29,5 cm. Larg. 22,5 cm. H. 3 cm. Coll. Château de St-Germain de Livet. 10 - Plat ovale en faïence rustique. Rouen (fabrique d’Amédée Lambert). Première moitié du XIXème siècle. Décor, un peu moins enlevé que dans le plat présenté à gauche, d’unbouquet et de son vase au centre du plat. Il s’agit de la production de l’un des derniers faïenciers de Rouen,mis en faillite en 1847. Son usine ferme définitivement en 1851. Long. 37,2 cm. Larg. 27,2 cm. H. 5,3 cm. Coll. Château de St-Germain de Livet. REMINISCENCES DES MONDES JAPONAIS ET CHINOIS DANS LA PRODUCTION DE ROUEN D’origine chinoise, la corbeille fleurie devient dès le début duXVIIIème siècle, un motif typiquement rouennais. En bleu et blanc, enbleu et rouge et en polychromie, la corbeille fleurie disposée aucentre de la pièce s’encadre de motifs de lambrequins, de broderies ous’inscrit parfois dans un cartel. Le décor se poursuit en sesimplifiant à la fin du XVIIIème siècle et au début du XIXème siècle(Cf. n°9 et 10).

11 - Plat octogonal. Faïence de grand feu décorée en camïeu bleu. Largeur 31,5 cm. Rouen, XVIIIème siècle. Coll. Musée d’art et d’histoire de Lisieux. n° inv. 68.1.88. Au centre un bouquet de fleurs dans un panier. 12 – Plat. Faïence de grand feu décorée en camaïeu bleu. Rouen. Vers 1720 – 1730. Diam. 55 cm. Coll. Musée d’art et d’histoire de Lisieux. n° inv. 68.4.1. L’aile du plat est ornée d’une frise de lambrequins de type « évolué ».Cette frise est constituée par la répétition de deux motifs disposés enalternance, avec des détails traités en réserve sur le fond d’émailbleu. Entre les motifs, et en bleu, des fleurs s’échappent d’une cornede feuilles. Au centre, un bouquet naturaliste de fleurs dans un panierd’osier. 13 - Assiette dentelée. Faïence de grand feu décorée en polychromie. Rouen. XVIIIème siècle. Diam. 25 cm. Coll. Musée d’art et d’histoire de Lisieux. n° inv. 68.1.79. Décor polychrome « à la corne tronquée ». Ce motif a pour origine levase cornet du répertoire ornemental kakiémon du Japon. La forme duvase cornet s’est incurvée pour s’adapter à la courbure de la chute desplats et assiettes. Du vase s’échappent des branchages chargés de grosœillets très caractéristiques. 14 - Soupière avec son couvercle. Faïence de grand feu décorée en polychromie. Signée « H.B. ». Rouen. XVIIIème siècle. H. 21,5 cm. Largeur 32,3 cm. Coll. Musée d’art et d’histoire de Lisieux. n° inv. 68.1.83. Décor polychrome « à la corne tronquée ». Ce motif a pour origine levase cornet du répertoire ornemental kakiémon du Japon. A ce motifviennent s’ajouter celui de « la triple haie » et celui du « Phénix »,également d’origine japonaise. 15 - Petite assiette dentelée. Faïence de grand feu décorée en polychromie. Rouen. XVIIIème siècle. Diam. 19 cm. Coll. Musée d’art et d’histoire de Lisieux. n° inv. 68.1.85. La corne d’abondance visible ici est un souvenir du vase cornetd’origine japonaise (cf. assiette de Rouen à gauche). Deux assiettes ont été choisies dans les collections du château deSt-Germain de Livet pour le décor du bord de chacune d’entre elles :des bouquets de fleurs alternant avec d’autres motifs dont unnéo-gothique assez inattendu. Les compositions sont asseztraditionnelles que ce soit dans l’assiette de Choisy ou dansl’assiette de Creil et Montereau. FAÏENCES DE CHOISY 16 - Assiette de la série des mois : Mai. Faïence fine. Marque imprimée au revers : Manufacture de porcelaine deChoisy. H. et B. Entre 1836 et 1862. Diam. 21 cm. Coll. Château de St-Germain de Livet. n° inv. 57.1.260. La faïence fine de Choisy-le-Roi a été créée en 1804 par la famillePaillart, qui s’associe à Hippolyte Hautin en 1824. Lorsque celui-cireste seul en 1836, il s’associe avec Louis Boulenger qui s’occupe dela fabrique jusqu’en 1862. La marque HB de l’assiette présentéecorrespond donc à la période Hautin – Boulenger qui va de 1836 à 1862. FAÏENCES DE CREIL ET MONTEREAU La manufacture de faïence fine de Montereau, fondée dès 1745, associéeà celle de Creil de 1840 à 1895, puis à celle de Choisy en 1920, fermases portes en 1955. 17 - Assiette Aussitôt que la lumière, 9. Faïence, décor imprimé. Marque imprimée : Porcelaine opaque/Creil etMontereau/Lebeuf Milliet et Cie/ Médaille d’or 1834 – 1839 – 1844. 5 encreux. Entre 1845 et 1875. Assiette plate. Diam. 21,5 cm. Coll. Château de St-Germain de Livet. n° inv. 57.1.237. 18 - Service Rousseau : une assiette, une soupière. Faïence fine, décor imprimé et peint sous couverte. Assiette plate : Diam. 24,5 cm. Marque imprimée : Creil et Montereau/LM et Cie/Modèle E. Rousseau àParis. Soupière : H. 28 cm. Long. 39 cm. Ep. 2,35 cm. Marque imprimée : Creil et Montereau/LM et Cie/Modèle E. Rousseau àParis. Modèles créés en 1866, exécutés entre 1866 et 1875 sous la raisonsociale Lebeuf et Milliet. Coll. Château de St-Germain de Livet. Achat, 2002. Ce service, appelé du nom de l’éditeur Rousseau, est une entrepriseunique dans le domaine des arts décoratifs. Créé en 1866, il fut éditésans interruption jusqu’à la veille de la Seconde guerre mondiale, mêmesi les fabricants changèrent au cours des décennies. En 1866, c’estl’entreprise Creil et Montereau qui le produit, même si la marqueLebeuf et Milliet est utilisée. De 1876 à 1884, le même nom de Creil etMontereau est gardé, même si la raison sociale change : de 1876 à 1884,Barluet et Cie ; de 1886 à 1890, Ernest Leveilé est éditeur. Ce dernierrevend son fonds de commerce à Louis Harant (1845 – 1925), propriétairede la maison Toy, qui devient donc la société éditrice du servicejusqu’en 1938, date à laquelle les gravures du service Rousseau –Bracquemond sont jugées inutilisables pour la reproduction car tropdétériorées. Le mode de composition ternaire et les sujets tirés des estampesjaponaises sont dus au peintre Felix Bracquemond (1835 – 1914). Cetartiste, ami des impressionnistes, avait redécouvert, avec eux, lesestampes japonaises qui influencèrent l’art novateur de la deuxièmemoitié du XIXème siècle. LA FLEUR DANS LES CERAMIQUES DU PRE D’AUGE L’une des productions les plus fameuses de Lisieux et de ses environsest la céramique du Pré d’Auge, dont les plus belles productions datentdu XVIème et du XVIIème siècles. Les sources d’inspiration sontmultiples, très souvent les gravures de Fontainebleau, mais aussi lanature, qui se répand essentiellement sur les bords de certains platset sur les épîs de faîtage. Le musée de Lisieux ne possède pas desplats historiés avec la représentation d’allégories (Allégorie del’eau, de la terre, du printemps, etc.) dans lesquels les fleurs sonten arrière fonds des plats ou sur la tête des personnages allégoriques. 19 - Plat « Suite de Palissy » Plat ovale avec serpents, grenouilles, lézards, poissons, coquillages. Terre cuite glaçurée - XVIIème siècle. Long. 47,5 cm. Larg. 39 cm. Coll. Musée de Lisieux. n° Inv. M. 2000.22.1. Il n’y a pas de fleurs dans ce plat, mais l’évocation de la nature estbien réelle, puisque l’on y retrouve, moulées, différentes feuilles etbranches. 20 - Plat : « Allégorie de la Charité » Terre cuite glaçurée. Ateliers du Pré d’Auge, XVIè-XVIIème s. Diam. 24 cm. Coll. Musée d’art et d’histoire de Lisieux. n° inv. M. 99.1.1. Les fleurs, moulées, sont rejetées sur le bord du plat. Leurtraitement, non naturaliste, en fait une simple zone décorativealternant avec des languettes. 21 - Plat décoratif : Coupe ajourée à motifs de masques. Terre cuite glaçurée. Plat à fond ocre. Ateliers du Pré d’Auge, XVIIème s . Diam. 28 cm. Coll. Musée d’art et d’histoire de Lisieux. n° inv. M.2005.1. Plat circulaire ajouré dont le marli est vernissé en bleu et le bordconstitué de fleurs alternativement jaunes et blanches. Le réseau de lapartie centrale est construit sur des alternances de masques et demotifs végétaux. Ce plat fait partie d’une série reconnue comme étant celle du maître aufond ocre. 22 - Epi de faîtage. Trois éléments d’un épi de faîtage de la marque « Filmont » Caen. Terre cuite glaçurée. XIXème siècle. H. 60,5 cm. Coll. Musée d’art et d’histoire de Lisieux. n°inv. 78.97.1. On voit bien que l’un des éléments constituant l’épi de faîtage estorné de fleurs stylisées, que l’on retrouve dans les épis de faîtage duXVIè et du XVIIème siècles (2ème étage du musée). UNE INFLUENCE ORIENTALE : DELFT, LA COMPAGNIE DES INDES ET LAPORCELAINE IMARI A partir de la découverte de la route des Indes (1498) par Vasco deGama, le commerce s’établit entre l’Occident et l’Orient. Au XVIèmesiècle, les Portugais se chargent les premiers d’importer lesporcelaines chinoises mais c’est au XVIIème siècle avec la compagniedes Indes Hollandaises qu’elles arrivent en grand nombre. Lesfaïenciers de Delft se mettent à copier à la perfection les décors bleuet blanc de la Chine et leur succès est tel que Louis XIV se faitconstruire un Trianon dit de porcelaine, dans un premier temps décoréde pavés du ¨Pré d’Auge, dit pavés Joachim. FAÏENCE DE DELFT 23 - Une assiette au décor bleu sur fond ivoire. Faïence. XVIIIème siècle. Diam. 22 cm. Coll. Château de St-Germain de Livet. PORCELAINE DE LA COMPAGNIE DES INDES 24 - Deux assiettes de la Compagnie des Indes. Porcelaine. A gauche, décor d’une fleur au centre avec guirlande de fleurs sur lebord. Chine, Compagnie des Indes, vers 1770. A droite, semis de fleurs, à la fois au centre et sur le bord. Coll. Château de St-Germain de Livet. La Compagnie française des Indes (Occidentales) est créée en 1664 etperd tout monopole commercial en 1791. Elle doit procurer, à moindre frais, les « épiceries, les drogues etautres choses que nos provinces ne produisent pas », ce qui évited’avoir à les acheter aux Hollandais et aux Anglais, passés maîtresdans ce type de commerce. Parmi les drogues : le café, le thé; l’alun, l’aloès, le borax, larhubarbe, etc. Parmi les épiceries : le poivre, la cannelle, etc. On transporte également : le salpêtre, les cauris, les cotonnades, etla porcelaine de Chine, dite Compagnie des Indes ou encore Chine decommande. PORCELAINE IMARI 25 - Pot avec son couvercle. Porcelaine japonaise pour l’exportation. XVIIIème siècle. Décor de pivoines sur la panse. Coll. Château de St-Germain de Livet. Ce type de marchandise, créée au Japon pour l’exportation, estreconnaissable à ses trois couleurs dominantes : le bleu de cobalt, lerouge de fer tirant sur le safran et le fond blanc de la porcelaine. Letout est rehaussé par de l’or. C’est le cas dans cette porcelaineprésentée. LES CARREAUX DE PAVEMENT FAÏENCES AUGERONS DITS PAVES DE LISIEUX OUPAVES JOACHIM 2ème moitié du XVIIè s. – début XVIIIè s. Ces carreaux faïencés privilégient les thèmes purement décoratifs. Les pavés hexagonaux : Des pavés hexagonaux possèdent un motif centré floral (rosace) : lespétales et les étamines y sont rendus avec une très grande finesse. Unautre groupe rassemble des décors semi-floraux ou floraux, possédant unaxe de symétrie perpendiculaire à deux côtés opposés de l’hexagone. Ilssont datés d’un peu avant le milieu du XVIIème siècle. Les pavés carrés : Le nombre de carreaux à décor géométrique est bien plus important quecelui à décor floral, que l’on retrouve dans des décors incisés avec uncentre de symétrie ou avec une symétrie diagonale ou avec une symétrielongitudinale.

26 - Série de cinq pavés carrés à décor de fleurs de lys. Terre cuite glaçurée. Ateliers du Pré d’Auge. XVIIème siècle. L. 12,5 cm. Ep. 2 cm et 3 cm. Coll. Musée d’art et d’histoire de Lisieux. 27 - Pavé carré à décor floral centré : rose des vents. Terre cuite glaçurée. Ateliers du Pré d’Auge. XVIIème siècle. Ep. 2 cm. L. 11,2 cm. Coll. Musée d’art et d’histoire de Lisieux. 28 - Pavé carré à décor floral centré : rose des vents. Terre cuite glaçurée. Ateliers du Pré d’Auge. XVIIème siècle. Ep.2 cm. L. 12 cm. Coll. Musée d’art et d’histoire de Lisieux. n° inv. F. 20-06. En provenance des fouilles de la Bosqueterie, lieu-dit proche du Préd’Auge 28. 1 – Pavé carré à décor floral stylisé. Terre cuite glaçurée. XVIIème. Ep. 1,6 cm. L. 12,2 cm. Coll. Musée d’art et d’histoire de Lisieux. n° Inv. 78. 3. 1. 28.2 – Pavé hexagonal à motif centré floral. Terre cuite glaçurée. Pavé dit « Joachim ». C. 9 cm. Ep. 2,7 cm. Coll. Musée d’art et d’histoire de Lisieux. n° inv. F. 13-04. En provenance des fouilles de la Bosqueterie, lieu-dit proche du Préd’Auge

AUTRES CENTRES DE CERAMIQUES ET DE FAÏENCES

29 - Soupière ovale avec son couvercle. Faïence de l’Est de la France. XVIIIème siècle. Long. 32 cm. Larg. 23 cm. H. 22,5 cm. Coll. Musée d’art et d’Histoire de Lisieux. n° inv. 68.1.82. On notera l’alternance de la représentation de la tulipe et de la rose. 30 - Petite soupière avec son couvercle. Faïence de Lunéville. XVIIIème siècle. Coll. Musée d’art et d’histoire de Lisieux. n° Inv. 68.1.79. Sans doute la représentation d’une marguerite et d’un dahlia. 31 - Cache-pot aux iris. Faïence avec un décor aux iris sur les panses. Sur le fond, inscriptionen creux : CK, SC, 605/2. H. 13 cm. Coll. Musée d’art et d’histoire de Lisieux. n° inv. D 78.1.4. En provenance du théâtre de Lisieux. Fin XIXème siècle. 32 - Carreau de revêtement à fleurs composites saz et feuilles hanceri. Turquie, Iznik. XVIème siècle ? Céramique engobée, décor peint sous glaçure. H. 4,5 cm. L. 26,5 cm. Coll. Château de St-Germain de Livet. Carreau transformé en dessous de plat. Il peut s’agir d’un travail duXIXème siècle qui copie les œuvres de l’époque ottomane. Selon la tradition familiale, Laure Riesener, épouse du peintre LéonRiesener, avait donné à chacune de ses trois filles un carreau defaïence de ce type, ce qui tendrait à prouver que nous sommes enprésence d’une fabrication tardive. Les feuilles hanceri sont longues et dentelées. Elles sont dessinéespliées suivant la nervure centrale et épousent une courbe dynamique.Elles appartiennent au répertoire saz (forêt enchantée en turc), dontles fleurs sont aussi dentelées. 33 - Quatre assiettes dont la provenance n’a pas été reconnue, mais quiont pour point commun un décor de fleurs sur le fond de l’assiette etsur le bord. Faïence. XVIIIème siècle. Coll. Château de St-Germain de Livet.

PORCELAINE DE MEISSEN En 1709, des gisements de kaolin sont découverts en Saxe. Ils permirentde fabriquer, pour la première fois en Europe, une porcelaine duresemblable à celle des chinois. Sur l’ordre de Frédéric-Auguste,électeur de Saxe, une manufacture est fondée aussitôt à Meissen ettoutes précautions furent prises pour empêcher la divulgation desprocédés et conserver jalousement la matière première. La grande époquede la fabrique de Meissen se situe entre 1720 et 1740. Après 1760,Meissen décline. Sa production perd toute originalité. La manufacturetoujours en activité a conservé son titre officiel et reste attachée àla reproduction des modèles du XVIIIème siècle qui firent sa renommée. Des artisans, transfuges de Meissen, répandirent peu à peu les procédésde fabrication de la porcelaine dure, découverts en France dans ladeuxième moitié du XVIIIème siècle. Ce sera l’apothéose de laporcelaine de Sèvres.

34 – Sucrier. Petit pot avec couvercle. Porcelaine. Fond turquoise avec trois scènespeintes (une sur le couvercle et deux sur le pot). Couvercle avec une rose comme bouton de préhension Porcelaine de Meissen. XVIIIème siècle. H. 10,6 cm. Diam. 10,4 cm. Coll. Château de St-Germain de Livet. n° inv. 57.1.204. 35 - Réchaud de table ou brûle-parfum. Réceptacle inférieur pour une bougie. 4 pieds. Réceptacle supérieurpour eau chaude. Porcelaine. Fleurs (dont roses) peintes et fleurs en léger relief. Porcelaine de Meissen. XVIIIème s. ou XIXème s. ? H. 11 cm. Coll. Château de St-Germain de Livet. La petitesse de cet objet peut conduire à penser qu’il s’agit plus d’unobjet décoratif que d’un objet efficace pour sa fonction supposée. LA CERAMIQUE DE VALLAURIS

36 - Delphin MASSIER (1836 – 1907) Cache-pot aux fleurs de pavots. Barbotine. Sur le fond, inscription Delphin Massier/Vallauris/A.M. Fin XIXème s. H. 23 cm. Coll. Musée d’art et d’histoire de Lisieux. n° inv. D.79.1.1. En provenance du théâtre de Lisieux. Grâce à ses très riches gisements d’argiles très grasses et trèsplastiques, Vallauris s’est très tôt spécialisé dans la production decéramique culinaire. Parmi les vieilles familles de potiers deVallauris, deux frères, Delphin (1836–1907) et Clément (1845-1917)Massier ainsi que leur cousin Jérôme (1850-1916) délaissent latraditionnelle céramique culinaire pour donner ses lettres de noblesseà la « faïence d’art » vallaurienne. III. LA FLEUR DANS LES TABLEAUX, DESSINS ET SCULPTURES DES MUSEES DE LISIEUX TABLEAUX (Classement par ordre chronologique de naissance des peintres) Le musée de Lisieux ne possède pas de nombreux tableaux représentantdes fleurs. Seuls deux d’entre eux correspondent à cette définition.L’un est celui de Louis MARTINET, intitulé Fleurs et fruits et daté 1857. Il se trouve actuellement dans les grands salons de l’Hôtel deVille de Lisieux et n’a pas été déplacé pour cette exposition. L’autreest celui de Léon RIESENER, intitulé Liliums dans la forêt. Il estclassé dans la section « les avatars du Lys ». Néanmoins, nous avons trouvé quelques oeuvres du musée avec une fleurdans un coin ou dans un autre. Entre la représentation d’un bouquet(Jules Doesnard), qui est visiblement une œuvre d’atelier et celui dudernier peintre dans un classement chronologique (Marius Saraben),plusieurs visions de la fleur s’offrent à nous. L’œillet rouge d’AlfredAgache est vraisemblablement symbolique, comme dans toutes les œuvresde ce peintre : Est-ce l’œillet rouge lancé dans la cellule de Don Joséau dernier acte de Carmen ? Est- ce l’œillet de Marie-Antoinette ?Toujours est-il que l’œillet rouge évoque l’amour charnel et la passion. La rose de Melle V.V. par Jeanne Bourrillon-Tournay n’est qu’unaccessoire de composition comme le bouquet de fleurs dans le Rayon desoleil de Rupert Bunny. Par contre, le rouge des anémones de L’autoportrait de Laure Brouardel sert à bien mettre en valeur le foncédes vêtements de l’artiste. Il n’y a pas de symbolisme ici. Dans un genre plus grave, le soldat de Robert Salles, qui regarde latombe de son ami tué au combat, a peut-être apporté les fleursartificielles qui l’entourent. C’est d’ailleurs pour évoquer lesravages de la guerre, que nous avons proposé l’œuvre de Marius Saraben,jeune soldat lexovien tué en 1913 au front, Lisieux à travers despommiers, entourée de fleurs artificielles telles que l’on pouvait lestrouver encore dans les cimetières il y a quelques années (voirrubrique fleurs artificielles). Entre la fleur (une rose ?) tenue fièrement par la femme en coiffenormande du XVIIIème siècle et les fleurs symboliques et évanescentesdu Portrait de Mme Glandaz, il y a deux siècles d’évolution de lapeinture. D’un côté, une peinture presque naïve et de l’autre unepeinture évanescente où tout est suggéré et conforme à l’image que l’onpouvait se faire de l’épouse du président du Touring Club de Paris.

37 - Jules DOESNARD (1828 – 1911) Fleurs des Champs. Huile sur toile. Signature en bas à droite « Doesnard ». Coll. Musée de Lisieux – n° Inv. MBA. 97. 83. 1. 38 - Alfred AGACHE (1843 – 1915) Jeune femme à l’œillet. Huile sur toile. Signature en bas à droite « Alf. Agache 1888 ». Coll. Musée de Lisieux – n° Inv. MBA. 97.93.1. 39 - Rupert BUNNY (1864-1947) Rayon de soleil. Huile sur carton. Vers 1907. Signature en bas à droite « Rupert CW Bunny ». Coll. Musée de Lisieux – n° Inv. MBA. 97.23.1. 40 - Jeanne BOURRILLON TOURNAY (1867 – 1932) Portrait de Melle V. V. Huile sur toile. Signature en bas à gauche « Jne. Bourrillon Tournay 1930 ». Coll. Musée de Lisieux - n° Inv. MBA. 97.93.1. 41 - Robert SALLES (1871 – 1929) Souvenir de guerre. Huile sur toile. Signature en bas à gauche « Robert Salles ». Coll. Musée de Lisieux – n° Inv. M. 2007.5.1.

42 - Marius SARABEN (1891 – 1914) Lisieux à travers les pommiers. Huile sur bois. Vers 1910 – 1911. Coll. Musée de Lisieux – n° Inv. M. 2000.10.1. 43 - Image-souvenir du décès de Marius Saraben. Imprimerie. Avec l’inscription : Sous-Lieutenant au 24ème régiment d’infanterie / Mort pour la Patrie/ dans les combats de la Marne le 13 octobre 1914/ A l’âge de 23 ans.. Coll. Musée de Lisieux. Dans la présentation de l’exposition nous avons mis ensemble le tableaude Saraben, le faire-part de son décès et des fleurs artificielles,rappelant ainsi les fleurs dans les cimetières. Cf. aussi la section consacrée aux fleurs artificielles. 44 – Anonyme – XVIIIème siècle Portrait d’une femme en coiffe normande, tenant une rose dans la maindroite. Huile sur toile. XVIIIème. Coll. Musée d’art et d’histoire de Lisieux 45 – Laure BROUARDEL née Lapierre (active entre 1890 et 1919) Jeune fille aux anémones. Huile sur toile – Début XXème s. Signature en haut à gauche « Laure Brouardel ». Coll. Musée d’art et d’histoire de Lisieux – n° Inv. MBA. 97.62.1. 46 - Laure BROUARDEL née Lapierre (active entre 1890 et 1919) Autoportrait. Huile sur toile. Signature et date en haut à droite « Laure Brouardel 1896 ». Coll. Musée de Lisieux – n° Inv. MBA. 97.63.1. DESSINS Il aurait été facile de présenter les aquarelles de fleurs que peuventposséder le musée et le château. Nous avons choisi délibérément deuxœuvres de ce type : un portrait de femme et un projet pour ladécoration intérieure de la basilique Sainte-Thérèse de Lisieux. Stylistiquement les deux œuvres sont à l’opposé l’une del’autre. Chez Mondineu, tout est dans le flou sauf le visage de lajeune femme. Chez les Gaudin, la sécheresse et la géométrisation desformes empêchent toute sensibilité et sensiblerie, ce qui semblecontraire à l’image véhiculée sur le nom de Thérèse de Lisieux.

47 - Jean-Etienne MONDINEU (1872 - 1940) Portrait de Madame Glandaz. Pastel. 1922. Coll. Musée de Lisieux – n° Inv. MBA. 97.94.1. Mme Glandaz était l’épouse du président du Touring Club de Paris. 48 - Ateliers GAUDIN Illustration d’une Béatitude : Bienheureux ceux qui ont le cœur pur carils verront Dieu. Projet pour la décoration intérieure de la basilique Sainte-Thérèse deLisieux. Dessin. Gouache sur carton. Vers 1920. Coll. Musée d’art et d’Histoire de Lisieux – n° Inv. M. 92. 13. 84. Des roses attachées à leur tige sont offertes à sainte Cécile,reconnaissable à sa harpe, par un homme à genoux et soutenu par un ange. GRAVURES

49 - Jean LANGLOIS (1649 – vers 1712) Représentation de trois variétés de narcisses : Narcissus pisanus major; Narcissus albus medio croceus polyanthos ; Narcissus calcedonicustotus albus. Gravure. XVIIème siècle. Coll. Château de St-Germain de Livet – n° Inv. C. 57.1.352. 50 - Anonyme Représentation d’une fleur à bulbe : Ixia rubra, nobis. Ixia du Cap àfleurs rouges Gravure rehaussée. XVIIIème s. Coll. Château de St-Germain de Livet - n° inv. 57.1.355. Ces fleurs poussaient essentiellement au Cap de Bonne Espérance. Ellesont des feuilles droite, très menues, glabres et aigües. Les tiges sonthautes de trois à quatre pouces, grêles, striées, àdemi-cylindriques à peine aussi longues que les feuilles. Les fleurssolitaires, assez grandes, d’un jaune vif ou d’une couleur rougeâtre…. (in Lamarck, Encyclopédie méthodique : Botanique, supplément Tome III,Paris, 1814). 51 - Anonyme Représentation d’une fleur : Aloës capensis, nobis. Aloës duCap à fleurs couleur d’orange. Gravure rehaussée. XVIIIème s. Coll. Château de St-Germain de Livet - n° inv. 57.1.356. L’aloès est un genre de plantes à larges feuilles des paysméditerranéens, de la famille des Aléoacées. Les fleurs sont soit rougevif, aloès du Cap (Aloe ferox) soit jaunes, aloès des Barbades (Aloevera). Pour l’aloès du Cap, le tronc est de 2 à 3 m. de haut, les feuilles enrosette dense, ovales-lancéolées, de 15 à 50 cm. sur 10 cm. (à labase), épineuse sur les deux faces et la marge. Fleur rouge écarlate. 52 - Anonyme Représentation d’une fleur : Orchis morio, Lina l’orchidéedes boutiques. Gravure rehaussée. XVIIIème s. Coll. Château de St-Germain de Livet - n° inv. 57.1.357. Cet orchis tient son nom latin de l’espagnol Morion qui désignait lecasque des fantassins de la Renaissance, ses sépales formant un casquebien régulier. Le genre Orchis est endémique en Europe et en Asie duSud-Ouest. Une trentaine d’espèces sont présentes en France. SCULPTURES

53 - Panier avec fleurs et branchages. Bois peint en gris et doré. XVIIIème siècle. En provenance de la ceinture inférieure d’une console du château deSt-Germain de Livet. Coll. Château de St-Germain de Livet. 54 - G. Deux roses. Terre cuite. Bas-relief. XIXème siècle. Signée en bas à droite « G ». Coll. Château de St-Germain de Livet – n° Inv. C. 57.1.854. IV. LES FLEURS DANS LES MEUBLES ET DIVERS OBJETS DES MUSEES DE LISIEUX LES MEUBLES

55 - Louis-Michel LEFEVRE Commode. Marqueterie de fleurs et d’entrelacs. Pieds cannelés, montants droits,façade à ressaut central, deux tiroirs sans traverse, anneaux de tirageet entrées de serrure, chutes de fleurs dans encadrement rectiligne,amortissement des pieds à palmette, cul de lampe à décor asymétriquefloral, sabots en bronze doré, dessus en marbre. Inscription au dos : « LM LEFEVRE JME ». Après 1743. XVIIIème s. Coll. Château de St-Germain de Livet - n° inv. C.57.1.835. 56 - D’une série de douze chaises, deux chaises. Bois noirci, garniture au petit point représentant des fleurs. XIXème s. Coll. Château de St-Germain de Livet - n° inv. 93.2.8 et 93.2.16. La composition est toujours la même : les fleurs sont disposées dans unbouquet et les branches rassemblées par un nœud. 57 - Fauteuil de cérémonie. Chêne avec garniture au petit point au centre du dossier et du siègereprésentant des fleurs. Traverse supérieure du dossier : Armes de Mgr Hugonin sculptées aumilieu et inscription au dos : Respect et Reconnaissance/ Cté del’Hôtel Dieu/Bayeux 8 7bre 1892. En provenance de la cathédrale St-Pierre de Lisieux. Il existe unprie-dieu qui va avec ce fauteuil (Cf. 2ème étage du musée). Coll. Musée d’art et d’histoire de Lisieux. Les deux bouquets, réalisés sans doute par des sœurs ou par des femmespieuses, sont presque identiques. Il s’agit d’un mélange d’œillets, deroses et de lys. Mgr Hugonin (1823-1898) fut évêque de Bayeux-Lisieux. A ce titre, iljoua un grand rôle dans le vie de Thérèse de Lisieux : - 1884 Il lui confère le sacrement deconfirmation. - 1888 Il lui donne l’autorisationd’entrer au Carmel. - 1889 Il préside sa vêture. - 1898 Il donne son accord pourl’impression de la première édition de l’Histoire d’une âme. 58 - Guéridon avec représentation d’oiseaux au milieu de branchesfleuries (aubépines ?) Inscription : « Hommage de reconnaissance à M. Henry Chéron, Ministrede l’Agriculture, La Ligue Française Pour la Protection des Oiseaux ». 1922. Coll. Musée d’art et d’histoire de Lisieux. ACCESSOIRES DIVERS BIJOUX

59 - Epingle dite « pensée ». Or filigrané. Pierres au centre des pétales. Vers 1830. Coll. Musée d’art et d’histoire de Lisieux. Ces épingles en or sont fabriquées par des orfèvres. La pensée apparaîtsous la Restauration. De petite taille, elle orne les coiffes. De plusgrande taille, elle fixe les plis du châle dans le dos. 60 - Camélia, monté en broche. Coquillages. XXème siècle. Coll. Privée V. LES FLEURS DANS LES OUVRAGES IMPRIMES DES MUSEES DE LISIEUX LIVRES

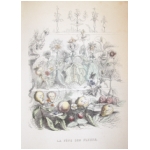

61 - J.J. GRANDVILLE (1803 – 1847) Un autre monde. 1 vol. Paris, Ed. Fournier. 1844. Coll. Musée d’art et d’histoire de Lisieux. Don Hellouin. Ouvert à la page de la Fête des fleurs (illustration par Grandville)avec le texte expliquant cette planche en face. 62 - Louis REYBAUD (1799-1879) Jérôme Paturot à la recherche d’une position sociale. Edition illustrée par J. J. Grandville. 1 vol. Paris, 1846. Coll. Musée d’art et d’histoire de Lisieux - Don Hellouin. Ouvert à la page 441 : « Rosières à temps et à perpétuité » Jérôme Paturot, pose des couronnes de fleurs sur la lie de l’humanité. Louis Reybaud créa en 1845 – 1846, le personnage de Jérôme Paturot,parfait exemple d’un homme qui cherche l’ascension sociale quelque soitle régime en place. Jean-Ignace Isidore Gérard, dit J.J. Grandville (1803 – 1847). Dessinateur, aquarelliste, caricaturiste et lithographe français,Grandville est issu d’un milieu d’artistes, son grand-père étaitcomédien du Théâtre du roi Stanislas (cour de Lorraine) et son pèreminiaturiste. Formé dans l’atelier de son père, il manifeste très tôtun goût prononcé pour la caricature qu’il exerce dans les principauxjournaux de caricatures de l’époque : La Silhouette, La Caricature, LeCharivari … Suite aux Lois de Septembre qui rétablissent la censure surla presse en 1835, il met entre parenthèses sa carrière decaricaturiste politique. Il se tourne alors vers l’illustration delivres sans pour autant abandonner son esprit decaricaturiste. Il illustre alors notamment les Fables de la Fontaine(1837), Les Scènes de la vie privée et publique des animaux (1840), Les Petites Misères de la vie humaine (1841), Un Autre Monde (1843) (voirle livre qui se trouve en face) ou encore Jérôme Paturot à la recherched’une position sociale (1846). MENUS

63 - Menu en date du 11 Juillet 1897. Inscription à la main et à l’encre. L’ensemble est agrémenté d’unbouquet de fleurs artificielles : muguet et roses Coll. Château de St-Germain de Livet. 64 - Série de marque-place. - Imitation d’une assiette de la Rochelle (oiseau perché sur unebranche fleurie émergeant d’une sorte de corbeille, interprétationoriginale du fameux motif japonais dit « à la haie ». Avec inscription« M. Charles Noblet ». - Carton avec des violettes au nom de M. Cauchois. - Hollandaise avec un chat et un bouquet dans la main droite.Inscription : « M. Georges Noblet ». Coll. Château de St-Germain de Livet. PLANCHE IMPRIMEE

65 - Dictionnaire alphabétique et emblématique des plantes et desfleurs. Planche imprimée pour Gustave Richard, Editeur rue St-Jacques à Paris,par Charles Noblet, rue Soufflot à Paris. Vers 1850. Coll. Musée d’art et d’Histoire de Lisieux. Don Hellouin. IMAGES PIEUSES

66 - Cartes à caractère religieux ou à caractère amical ou à caractèrefamilial Imprimerie. Manuscrit. Coll. Musée d’art et d’histoire de Lisieux. Dans la vitrine dans laquelle elles sont rassemblées, toutes les imagesne sont pas forcément des images pieuses. Beaucoup d’entre elles sontdes gages d’amitié, et de fidélité, sentiments symbolisés par lesfleurs qui les expriment le mieux : la pensée et le myosotis. La plusancienne date de 1840, la plus récente est de 1960. Une est en anglais. Les images pieuses, que forment l’autre partie de cette vitrine,correspondent à un type qui se crée dans les années 1830 : le centrereproduit, par la lithographie coloriée ou non, un saint ou une scènede la Bible. Des dentelles mécaniques à sujet floral, qui remplacent lecanivet, encadrent l’image centrale qui peut être à systèmes, àinclusions et / ou en relief. Des fleurs précisent la pensée religieuse: le lys et la rose. Coll. Musée de Lisieux. 1/ Carte « Bonne fête » - 1923 / Rose. 2/ Carte « Bonne fête Maman ! » (Mr Jean) / Rose. 3/ Carte « Bon anniversaire, 17 Février 1892 » / Bleuet. 4/ Carte « Souvenir d’une douce amitié » - 1931 / Marguerite. 5/ Carte « Christ en croix », sans date, vers 1931 / Chrysanthèmes. 6/ Carte « Fleurs de Terre Sainte » en souvenir d’un pèlerinage en Mars1868. 7/ Carte « La fleur du souvenir est aussi celle de l’espérance » /Myosotis - ? 8/ Carte « Marie Jésus » avec un canivet. 9/ Carte avec texte en anglais « Vœux d’amitié » – 1897 / Myosotis. 10/ Carte « Un rien est tout pour l’Amitié » - 1882 / Myosotis. 11/ Carte « Aimables fleurs parler pour moi » avec canivet / Rose /Pensée / Iris. 12 Carte « Souvenir d’Amitié » - 1857 / Violette. 13/ Carte « Souvenir de Fourvière » / Pensée. 14/ Carte « Cette fleur est la touchante image… » - 1860 / Rose /Violette. 15/ Carte avec canivet « La pensée c’est le souvenir, le souvenir c’estla vie » / Rose / Pensée / Clématite. 16/ Carte avec canivet « A Marie ». 17/ Carte « Souvenir de ma première communion » avec un calice / Rose /Myosotis. 18/ Carte avec canivet « Loin des yeux près du cœur » / Rose / Myosotis. 19/ Carte fleurs en relief « A vous mes pensées à moi votre souvenir »/ Rose / Myosotis / Pensée. 20/ Carte avec deux portes « Souvenir de 1ère communion » / Pensée. 21/ Carte 1950 « Ne m’oubliez pas, c’est mon plus doux espoir » / Rose/ Bleuet. VI. LES FLEURS ARTIFICIELLES DANS LES COLLECTIONS DES MUSEES DE LISIEUX Le bouquet de mariée sous globe : Cette mode, strictement française et limitée aux catholiques, naît sousle Second Empire et connaît son apogée à la fin du XIXème siècle. A l’approche du mariage, les fiancés achetaient, sur catalogue ou non,la structure réceptacle des objets liés au plus beau jour de leur vie,leur mariage : - le bouquet et la couronne de la mariée(en fleurs artificielles depuis 1830, et souvent la fleur d’oranger,symbole de virginité) Ces fleurs sont disposées sur une surface matelassée (calotte)recouverte de velours, de satin ou de soie. Une ornementation en métal(cuivre embouti et doré) complète la structure : motifs végétaux,floraux, des oiseaux. Le tout, à forte connotation symbolique.- le bouquet de virginité du marié. Les miroirs Le pouvoir réfléchissant des miroirs est censé combattre le mauvaisœil, tandis que leur forme exprime diverses symboliques : - le miroir central évoque le reflet del’âme, la vérité Les fleurs- chaque miroir rectangulaire indique uneannée séparant les fiançailles des noces - les miroirs ovales sont les cadeauxporte bonheurs offerts par les demoiselles d'honneur - le miroir en forme de losange symbolisel’union des deux sexes - le miroir trapézoïdal symbolisel’entente parfaite. - La fleur d’oranger est le symbole de lavirginité. Les éléments végétaux et les fruits- La rose symbolise l’amour éternel. - La marguerite exprime l’innocence et lapureté. - Le liseron traduit l’attachement. - La pensée signifie « je pense à vous ». - Le jasmin est le signe de l’amourvoluptueux. - La feuille de vigne symbolise laprospérité. - La gerbe de blé renvoie à larésurrection chrétienne. - La feuille de chêne apporte longévitéet force au couple. - La cerise éloigne la malchance. Le bouquet de moisson : Les bouquets de moisson existent depuis plus de 5000 ans. On en trouvedans le monde entier sous des formes variées. Ils étaient généralementsymboles de fertilité, la dernière gerbe de la moisson coupée, on enfaisait une figurine, ce qui donnait lieu à des festivités etcérémonies rituelles. Cybèle, déesse de la moisson - ou une toute autre divinité agraireselon les civilisations -, vivait, pensait-on, dans les figurinestressées dans les épis mûrs que l’on gardait à l’abri, l’hiver durant,pour protéger la déesse. Au printemps, on avait coutume de les jeterdans les champs pour que la déesse favorise la germination du grain. Si les cérémonies et coutumes liés aux bouquets de moisson varientselon les civilisations et les pays, tous expriment la joie desmoissonneurs et des batteurs de voir arriver la fin du travail en mêmetemps que leur reconnaissance à la divinité qui a favorisé la moissonet la formulation de pensées pour obtenir une moisson fructueusel’année suivante. Les bouquets peuvent prendre la forme de figurines (homme ou animalsymbolique) mais ils empruntent le plus souvent des formestraditionnelles, la plupart du temps symboliques. Les bouquets demoisson représentaient ainsi, souvent, une croix, liant ainsi lapuissance divine à la récolte céréalière.

67 - Deux chandeliers. Alternent sur trois branches principales et des rameaux secondaires desbobèches pour les bougies et les fleurs artificielles. Métal. XIXème siècle. H. 60 cm. Coll. Musée d’art et d’histoire de Lisieux. Provenance église St-Pierre de Lisieux. 68 - Bouquet de moisson. Autour d’une âme en bois, la paille a été tressée de manière à avoirdes tiges, des fleurs stylisées et des branches à la périphérie qui seterminent par des épis. L’ensemble a été orné de rubans de soie, quiétaient destinés à des coiffes féminines. Sur le pied « 1873 ». H. 69 cm. Coll. Musée d’art et d’histoire de Lisieux. Ancienne collection Cottin. 69 – Deux bouquets de mariée. 70 - Fleur de cimetière. Porcelaine et métal. Coll. Privée. 71 - Fleur de cimetière. Pâtes de verre. Coll. Privée. VII. ETUDE D’UNE FLEUR REPRESENTEE DANS LES COLLECTIONS DES MUSEES DE LISIEUX LE LIS – LYS – LILIUM LES AVATARS DU LYS Nous avons choisi de nous intéresser plus précisément à la fleur du lyscompte - tenu des objets du musée qui représentent cette fleur et detoutes les symboliques qui s’y rattachent.

GRAVURES

72 - G. ENGELMANN ( 1788 – 1839) Représentation de Lys superbe Lithographie. 1824 Coll. Château de St-Germain de Livet. n° inv. 57.1.363. 73 - LAMBERT aîné d’après Henriette, Antoinette VINCENT (1786 – 1830) Représentation du Lis St-Jacques Lithographie. Vers 1830. Coll. Château de St-Germain de Livet. n° inv. 57.1.362. 74 - Ecole ombrienne : Portrait de sainte Claire Gravure. Vers 1820. Inscription : Scholae umbricae (en bas à gauche) / Eigenthum des Vereinszur Verbreitung relig. Bilder in Düsseldorf (en bas à droite)/. Coll. Musée d’art et d’histoire de Lisieux. n° inv. 93.11.4(2). La sainte porte un bouquet de lys dans sa main gauche, symbole de sapureté. 75 - Fra Angelico (d’après) : L’Annonciation Gravure. 1822. Inscription : Ave Maria gratia plena (en bas à gauche) / Ecce AncillaDomini (en bas à droite) / Fra Angelico da Fiesole pinx. (à gauche sousla gravure) / Fer. Ruscheweyh sc. 1822. Coll. Musée d’art et d’histoire de Lisieux. n° inv. 93.11.2(2). L’ange porte, dans sa main gauche, un bouquet de fleurs de lys. 76 - Six images pieuses Impression. Coll. Musée de Lisieux Elles servent à souhaiter une bonne fête ou des souvenirs deconfessions religieuses. Leur dénominateur commun est qu’elles onttoutes une représentation du lys, dont le symbole religieux est celuide la pureté. 1/ Nüffer - Sainte Claire – Gravure (n° Inv. 93.11.4 (2)). 2/ L’annonciation d’après Fra Angelico – Gravure. 3/ Joseph et son fils – 1951. 4/ Le Christ au milieu des lys – Vers 1950. 5/ Les fleurs du Christ, le lys –Profession de foi religieuse – 1903. 6/ Jésus, enfant, avec un jeune garçon – 1924. 7/ Jésus, enfant, entouré de lys. 8/ Jésus devant une corbeille avec des lys et en bas des chardons –1925. FAIENCE DE QUIMPER

77 - Une assiette au décor d’une fleur de lys Faïence. Avec au dos inscription marquée : HB Quimper. Manufacture de la Hubaudière, signé HB, circa 1880. Coll. Privée. HB sont les initiales de Hubaudière et de Bousquet. Cette faïenceriefut fondée par Jean-Baptiste Bousquet. Par alliance, elle passa àPierre Bellevaux puis à Pierre Caussy. En 1805, de la Hubaudière,gendre de Caussy, prenait les rênes de la fabrique. TABLEAUX

78 - ANONYME, d’après RIGAUD Portrait de Louis XIV Huile sur toile – XVIIIème siècle. Coll. Musée de Lisieux Les rois de France portent d’azur à trois fleurs de lis d’or. 79 - Léon RIESENER (1808 – 1878) Liliums sur fond de forêt Huile sur toile. 1838. Coll. Château de St-Germain de Livet. Cf. aussi les pavés du Pré d’Auge dans la section consacrée à lacéramique et à la porcelaine. [ANNEXE] LANGAGE DES FLEURS La symbolique des principales fleurs de l’exposition : ANEMONE La nymphe Anémone est aimée par le dieu du vent, Zéphyr et son épouse,la déesse des fleurs et des jardins, Flore, décide de l’éloigner.Zéphyr décide de la rejoindre. Flore découvre les deux amants ettransforme en fleur fragile la tendre nymphe. Anémone bleue : amour confiant Anémone rouge : amour persévérant Anémone jaune : amour constant Anémone violette : amour fragile CAMELIA L’arbuste vient de Chine et arrive en Europe au XVIIème siècle. Sonheure de gloire arrive au XIXème siècle. La première gorge célèbre à enêtre ornée est celle de Joséphine de Beauharnais. La fleur de caméliaorna le corsage de Marguerite Gautier. Au XXème siècle, la fleur s’està nouveau distinguée puisqu’elle a été la favorite de Coco Chanel, quil’accrochait un peu partout, notamment au poignet. Camélia blanc : attachement sincère non payé de retour Camélia rouge : Vous êtes la plus belle Camélia rose : Je suis fier de vous aimer LIS La fleur signifie pureté, innocence, candeur virginité. Ainsi que majesté, dignité, vertu etsagesse Et aussi fécondité. Lis blanc : mes sentiments sont purs pour vous. IRIS Iris portait les messages des dieux aux hommes. Elle allait si vitequ’elle laissait dans son sillage une jolie bande colorée : l’arc enciel. Iris aima le vent d’ouest et conçut Eros, le dieu de l’amour. Iris bleu : amour et tendresse Iris blanc : amour et confiance Iris jaune : amour en bonheur MUGUET Ce n’est qu’à la fin du XIXème siècle que le muguet s’attache aupremier jour de mai. Muguet blanc : l’amour revient, mais peut-être coquetterie. MYOSOTIS Une jeune fille et son chevalier se promènent au bord d’un ruisseau.Elle veut un bouquet de myosotis proches de l’eau. Il s’avance, le sollui manque et les flots l’emportent. Avant de disparaître, il a letemps de dire Vergiss mein nicht (Ne m’oubliez pas). Myosotis bleu : amour éternel, ne m’oubliez pas NARCISSE Un jeune adolescent est beau. En châtiment de sa beauté et parce qu’iln’est pas un garçon facile, Artémis le condamne à tomber amoureux de sapropre image. Narcisse souffre de cet amour impossible et se laissemourir. Narcisse blanc : amour égoïste ŒILLET L’œillet est parfois réputé porter malheur au théâtre. Il est aussiassocié à Marie-Antoinette et les dandys le mettaient à sur leur veste. Œillet rouge : amour passion Œillet blanc : amour fidèle Œillet jaune : amour sincère non payé de retour. PENSEE IO, jeune nymphe, tombe dans les bras de Zeus qui la transforme engénisse. Elle se retrouve dans un pré et, en broutant, elle discernequelques pensées dans lesquelles elle vit la preuve que ses anciennesconnaissances pensaient toujours à elle. Toutes couleurs : souvenir, pensée amoureuse, fidélité, amourinconstant et folie amoureuse. ROSE Une jeune nymphe est découverte sans vie. Aphrodite, déesse de l’Amour,redonne beauté à la nymphe et Dionysos, dieu du vin et de l’ivresse,lui confère son parfum entêtant et sa couleur. Les nuages chassés parle dieu du vent, Zephyr, permettent aux rayons d’Apollon que la roses’épanouisse. Rose blanche : Amour discret Rose rose : Amour éternel Rose rouge : Amour passion Rose jaune : Amour infidèle à pardonner TULIPE Les premiers bulbes arrivent de Turquie et d’Iran au XVIème siècle enEurope. C’est en Hollande que l’engouement fut le plus fort. Elle y estvécue comme une plante bénéfique. Tulipe jaune : amour impossible Tulipe rouge : amour fou Renseignements tirés de Michel BEAUVAIS, Le langage des fleurs,Editions Rustica, 2007. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||