[REVER, François(1752-1828)] Voyage desÉlèves du Pensionnat de l'École Centrale de l'Eure, dans la partieoccidentale du Département, pendant les vacances de l'an huitavec des Observations, des Notes et plusieurs Gravures relatives àl'Histoire Naturelle, l'Agriculture, les Arts, etc.- Evreux : J.J.L.Ancelle, An X [1802].- 179 p-7 f. de pl. depl. ; 21,5 cm.

Saisie du texte : O. Bogros pour la collectionélectroniquede la Médiathèque André Malraux de Lisieux (07.IV.2015)

Relecture : A. Guézou.

Adresse : Médiathèque intercommunale André Malraux,B.P. 27216,14107 Lisieux cedex

-Tél. : 02.31.48.41.00.- Fax : 02.31.48.41.01

Courriel : mediatheque@lintercom.fr, [Olivier Bogros]obogros@lintercom.fr

http://www.bmlisieux.com/

Diffusionlibre et gratuite (freeware)

Orthographe etgraphie conservées.

Texte établi sur l'exemplaire de laMédiathèque (Bm Lx : Norm 1678)

![[Page de titre] Voyage des Élèves du Pensionnat de l'École Centrale de l'Eure, dans la partie occidentale du Département, pendant les vacances de l'an huit [Page de titre] Voyage des Élèves du Pensionnat de l'École Centrale de l'Eure, dans la partie occidentale du Département, pendant les vacances de l'an huit](/sites/www.mediatheques-lisieuxnormandie.fr/files/images/patrimoine/www.bmlisieux.com/images/frever01_t.jpg) VOYAGE VOYAGE

DesElèves du Pensionnat de l’EcoleCentrale del’Eure, dans la partieOccidentale duDépartement,

Pendant les vacances de l’an huit. Avec des Observations, des Notes et plusieurs Gravures Relatives à l’Histoire Naturelle, l’Agriculture, lesArts, etc.

__________________________________________

» Qu’on lui mette en fantaisie une honneste curiosité

» de s’enquérir de toutes choses : tout ce qu’il y aura de

» de singulier il le verra : un bâtiment, une fontaine,

» un homme, le lieu d’une bataille ancienne, le passage

» de César ou de Charlemaigne….. La solitude, la

» compagnie, le matin et le vespre, toutes heures

» lui seront unes, toutes places lui seront d’étude.

Essais deMontaigne,liv. 1. Chap.25 de

l’institution des enfants. Edit. de Paris an VI.

__________________________________________![[Frontispice] Voyage des Élèves du Pensionnat de l'École Centrale de l'Eure, dans la partie occidentale du Département, pendant les vacances de l'an huit [Frontispice] Voyage des Élèves du Pensionnat de l'École Centrale de l'Eure, dans la partie occidentale du Département, pendant les vacances de l'an huit](/sites/www.mediatheques-lisieuxnormandie.fr/files/images/patrimoine/www.bmlisieux.com/images/frever02_t.jpg) Rapport des Membresdu Conseil d’instruction

de l’Ecole Centrale de

l’Eure, qui ont dirigé le voyage et les

observations des Elèves pendant les

vacances de l’an 8, au Conseil assemblé.

_____

CITOYENS,nous mettons sous vos yeux le recueil des observations que les Elèvesdu Pensionnat de l’Ecole centrale de l’Eure ont faites avec nouspendant les vacances de l’an 8. Vous y trouverez le tableau de tout cequi a fixé notre attention : les sites qu’on a vus ; les manufacturesqu’on a visitées ; les objets d’histoire naturelle ou d’antiquité qu’ona décrits ; les traits historiques qu’on a pu recueillir : vous ytrouverez de même l’exposé fidèle des difficultés qu’on a rencontrées ;des doutes qu’elles ont fait naître, ou des conjectures qu’elles ontsuggérées : enfin toutes les recherches auxquelles on s’est livré….Nous n’ajoutons pas les découvertes qui en ont été le fruit !Pouvait-on espérer d’en faire de bien importantes en visitant un paysgénéralement connu, dans le peu de tems qu’on a pu mettre à leparcourir ?Cetableau eût peut-être été plus intéressant, si les matériaux qu’ilcontient eussent été classés dans un ordre méthodique et régulier :mais on ne s’était pas proposé de faire un ouvrage; onn’avait d’autre intention que de former un seul recueil des notes detous les voyageurs, et l’on s’est contenté de les réunir dans l’ordremême des courses journalières où les observations ont été faites.Néanmoinsnous pensons que la publicité de ce recueil pourra devenir avantageuse,non-seulement à nos jeunes observateurs, mais encore à tous les Elèvesde l’Ecole centrale ; ce sera le moyen de les faire participer auxmêmes recherches et de leur offrir des indications et des exemplespropres à leur inspirer le goût de l’observation.Ilest dans doute inutile de vous prévenir que parmi les citations et lesdéveloppemens qui pourront être inscrits au bas des pages, ou renvoyésà la fin du journal, plusieurs articles n’ont pu être terminés tandisque nous étions en course. Vous savez que la petite bibliothèqueambulante de l’expédition était principalement formée de livresélémentaires : ainsi nous n’avons pu consulter, qu’à notre retour, desouvrages plus étendus, ou ceux dont les rapports avec nos observationsétaient moins directs._______

LEConseil d’instruction publique, vû le rapport qui lui a été fait sur levoyage et les observations des Elèves du Pensionnat de l’Ecole centralede l’Eure, pendant les vacances de l’an 8, convaincu que la publicitéde ces observations peut être utile à tous les Elèves de l’Ecole,approuve, conformément au Règlement du Pensionnat, que les détails duvoyage des vacances de l’an 8 soient rendus publics par la voie del’impression. Les Membres duConseil

d’Instruction publique,

Signé, &c.

==============================================

LES ÉLÈVES

A LEURS PARENS.

__________

Ovous qui avez prodigué les plus tendres soins à notre première enfance: vous dont les sacrifices continuels sont la preuve d’une affectionsans bornes : vous enfin qui faites dépendre votre bonheur de nosprogrès dans les sciences et dans la vertu : Recevez les premiersfruits de nos études et de notre application ! A qui pourrions nous les offrir qui méritât plus notre reconnaissanceet nos respects ? De qui pourrions nous espérer qu’ils fussent reçus avec plusd’indulgence et de bonté. ? ______________________________________________

Extrait duRèglement du Pensionnat, pour

le temps desvacances.

________

P ENDANTles vacances les élèves du pensionnat de l’Ecole centrale, qui ontremporté des prix, parcourent les endroits du Département, les plusintéressans par leur situation, par l’antiquité des monuments qu’ilsrenferment, par les manufactures qui s’y trouvent et par le genre deculture dont on s’occupe en ces endroits. Ils dessinent ce dont il leurparait important de conserver les traits ; ils décrivent ce qu’il estutile de faire connaître. Ils recherchent les productions naturelles dusol, ils recueillent les plantes utiles ou rares, ils consignent avecsoin tous les détails de leur voyage dans un journal, et ils enarrêtent en commun la rédaction. Au retour de leur expédition, ilsdéposent dans le Musæum de l’Ecole les fruits de leurs recherches avecleur journal, et le Conseil d’instruction arrête l’impression de ce quilui paraît digne d’être rendu public. Chaque année les instrumens propres aux observations qui devront êtrefaites, seront portés avec les bagages de l’expédition. Les élèves désigneront les officiersdu voyage, selon le dégré d’instruction qu’ils leur reconnaîtront pourle genre de travail dont ils seront chargés. Ily aura deux dessinateurs… deux naturalistes… deux historiographes….deux phisiciens… deux mécaniciens, etc., etc. Les Professeurs quipourront prendre part aux observations et au voyage, seront invités,etc….. Les Directeurs du pensionnat accompagneront toujours les élèves,etc.

*

* *

VOYAGE

ET

OBSERVATIONS

Des Élèves duPensionnat de l’École

centrale de l’Eure,

Pendant lesVacances de l’an 8. (1)

~ * ~

LE DÉPART.

N OUS partîmes d’Evreux le 15 fructidor an 8,au lever del’aurore ; jamais elle n’avait annoncé un plus beau jour ; c’était lepremier voyagedes vacances; il était projeté depuis long-temps, nous l’avions attendu avecimpatience, les endroits que nous devions visiter nous inspiraient leplus grand intérêt ; et le jour du départ nous parut le plus brillantde l’année. Déjà nous étions loin de la cité, les bagages et lesinstrumens d’observation suivaient les voyageurs, bientôt nous fûmes àla hauteur de Navarre, et dans un instant nous eûmes dépassé tous lesbosquets dont la route est bordée (2). Nous ne pouvions nouslivrer encore à des observations suivies, ni à de longues recherches ;nous étions forcés de nous rendre au lieu désigné pour notre réunion,parce que plusieurs de nos camarades étaient partis pour s’y trouver enmême-temps que nous, et que d’autres nous attendaient sur la route. Ils’agissait d’ailleurs d’aller voir une des grandes marées del’équinoxe, à l’embouchure de la Seine, et ce spectacle, qui ne pouvaitêtre différé, nous forçait de remettre à notre retour les recherchesqui nous auraient retenus trop long-temps ; ainsi pendant plusieurslieues nos naturalistes n’observèrent, dans la campagne, qu’un petitnombre de plantes échappées au feu de l’été, le plus sec et le plusardent qu’on eût vû.

LEDÉJEUNER.

La faimnous prit. Bientôt, sur le chemin,

S’offreà nos yeux enseigne, un peu menteuse,

D’unqui vantait son logis et son vin.

Auprime abord de la bande joyeuse

L’hôtesseparut radieuse :

Sur leprofit la dame calculait.

C’étaitPerrette au pot-au-lait.

Bribesde pain, verres d’eau claire,

Notredéjeûner d’ordinaire,

Luirapportèrent peu d’argent.

Commeelle en faisoit grise-mine,

Certaindu petit régiment

Luisouhaita quelque berline,

De ceuxqui ne savent marcher,

Sur litmollet veulent coucher ;

Et,s’ils n’ont morceaux à leur guise,

Nepeuvent desserrer les dents ;

Ceux-là,dit-il, seraient de bonne prise.

Que jeles plains, les pauvres gens !

Clos etserrés on les transporte

Dansune roulante prison :

L’ennuiprès d’eux se place et les escorte ;

Tandisqu’à pied, sur le tendre gazon,

Lesris, les jeux, nous prenant pour leurs frères ;

Voyagentavec nous, sous les mêmes bannières,

Sanseffaroucher la raison (3)

LA FINDU JOUR : LE COUCHER.

Ainsilestés, nous partons, et nous marchons jusqu’à la fin du jour. Nouscueillîmes le mirtyle, l’aspérule et le lin multiflore que nousoffraient des bois situés sur la route ; et la nuit approchant, ilfallut songer à faire halte. Ce n’était pas le plus grand embarras duvoyage : une tente assez bien close, mais qu’on dresse en plein air, etde la paille fraîche, au lieu de duvet, sont les préparatifs les plusimportans qui nous occupent quand il fait beau (4).

Que sait-on? Les sciences doivent peut être un jour pousser leurs conquêtesjusques chez les Tartares : on sera bien aise alors de pouvoir répandrenos itinéraires parmi eux, afin de les amener graduellement à l’étudesérieuse des lettres, par l’attrait des excursions et des caravanes.

Ausurplus, nous nous reposâmes avec plaisir, nous soupâmes de grandappétit, et nous passâmes une des meilleures nuits dont le sommeil aitjamais récompensé les fatigues ou le travail de la veille.

LELEVER DU SOLEIL : LA VALLÉE DE

RISLE :LA VILLE DE BRIÔNE : LE

MOULINA FOULON.

Dès le point du jour, nous nous levâmes en célébrant le réveil de lanature, et bientôt après nous fûmes en chemin.

Leshabitans de la campagne, encore plus vigilans que nous, s’arrêtaientsur la route pour nous voir défiler. On dormait alors dans les villes :la nuit, réfugiée dans les alcoves, y prolongeait son empire, tandisque le soleil sortant à moitié de l’horizon, faisait étincelerl’émeraude et le rubis dans la rosée.

Nous savions déjà qu’ilfallait rapporter à la terre les grands mouvemens dont il n’a, dans leciel, que l’apparence : son élévation progressive sur l’horizon nousexcita naturellement à nous entretenir de cette belle théorie, qu’ilétoit réservé à Copernicde dévoiler. Nous étions encore occupés desrévolutions annuelles de la terre, de celle des autres planètes, desmouvemens plus étonnans des comètes, lorsque nous découvrîmes Briône,dans la riante vallée de la Risle. L’histoire de l’ancienne province deNormandie, fait mention du château qui dominait la ville. Guy deBourgogne s’y réfugia vers le milieu du onzième siècle, après lavictoire que Guillaume-le-Conquérant obtint sur les ennemis qu’il eût àcombattre dans les commencemens de son règne (5).

Elle nous a demême transmis que cette ville fut prise, en 1123, par Henry fils deGuillaume, sur le comte Galeran, et qu’elle fut brûlée, excepté la tourdont il ne put se rendre maître. On voit encore sur la colline, àl’orient de Briône, des restes du château, dont les murs ont dix piedsd’épaisseur (3 mètres 348 millimètres) : ils sont bâtis en silex, etrevêtus de pierres blanches, régulièrement taillées en parallelipipedesd’un pied de longueur. On pourrait s’étonner de la petite quantité dechaux qu’on a fait entrer dans cette construction : le mortier, composéen grande partie d’un sable très-fin, est sec et friable, etl’épaisseur des murs a servi à leur conservation beaucoup plus que lesoin qu’on mit à les construire.

Le commerce qui se fait àBriône n’est pas étendu ; il n’y a point d’usines dans son voisinage,malgré les avantages de sa position, et nous n’avons vu de remarquable,qu’une foulerie qu’on trouve à quelque distance au-dessous de la ville.

L’emplacementen est extrêmement agréable : le travail de clayonage et de maçonnerie,qui forme les prises d’eau et le courant des moulins, est habilementmasqué par la culture de deux isles plantées de peupliers, et la vuequi s’étend au loin dans ce riche vallon, trouve par-tout l’image laplus riante de l’aisance et de la fertilité.

Les procédés dufoulon n’étant inconnus de personne, nous ne les décrirons pas ; maisils étaient nouveaux pour nous, et nous ne vîmes point sans admiration,l’étonnant effet du pilon, dont les coups suffisent pour serrer letissu des étoffes, et pour les rendre plus fortes et plus épaisses auxdépens de la longueur et du lé qu’elles avaient sur le métier dutisserand.

Cet effet de la pression nous fut développé avecautant de complaisance que de clarté, par un citoyen de Briône, quivoulut bien nous accompagner à la foulerie. Il joignit aux explicationsqu’il nous donna, des détails étendus sur les matières premièresemployées dans la fabrication des étoffes, sur les différentes espècesde laine, sur la filature, sur la tissure, sur les manipulations et lesapprêts que reçoivent les draps en sortant des mains du foulon. Quellesfurent les indications qui firent trouver les procédés de la foulerie,ou les heureux hazards qui en donnèrent les premières idées ? cefurent-là les réflexions qui nous occupèrent en reprenant notre routele long de la vallée. Mais bientôt nos regards furent attirés par lescharmes du paysage ; ce n’était plus cet aspect triste et monotone quenous avait présenté, la veille, une plaine aride et jonchée des débrisdes végétaux ; c’était la nature vivante et parée des plus bellescouleurs. On eût dit que toutes les plantes, ayant quitté le sol brûlédes campagnes, se fussent rassemblées sur les bords de la Risle pourrecouvrer la fraîcheur et la vie. Nous contemplâmes avec plaisir lesaigrettes longues et soyeuses de l’épilobe, les couleurs purpurines dela salicaire, les têtes verticales des cardiaires, les feuillesanguleuses des tussilages, les épics penchés des persicaires, lescorymbes de l’eupatoire, les joncs épars et articulés, lespotamogetons, les lys et la lentille d’eau. Les buissons eux-mêmescontribuoient à la beauté du spectacle : ils soutenaient en longuesguirlandes les fleurs argentines de la clématite, dont la couleurblanche et luisante contrastait agréablement avec les fruits rouges dutamus et de la couleuvrée.

Tandis que les uns faisaient, encourant, leurs recherches de botanique, les autres, dans leur marcheplus réglée, mais non moins attentive, contemplaient tout ce quiflattait la vue et pouvait exciter la curiosité.

Ce n’étaientpas seulement les beautés particulières de la vallée, ses sinuosités,son étendue et la longue chaîne de ses collines, c’étaient encore laforme variée de ses prairies, la division de ses champs, la richesse deses plantations.

C’était l’industrie de l’habitant dans laformation de ses enclos, dans l’ordre de ses vergers, dans la structurede ses habitations, dans la belle tenue de ses haies, dans le choix etla culture de ses arbres.

L’ANCIENNEABBAYE : LE CHATEAU

ENRUINES : LES PIGEONS.

Letemps s’écoulait ainsi sans ennui, la route même se faisait sansfatigue, lorsque le chemin qui tournait en montant, nous éloigna desbords de la Risle. Ce changement de direction, qui nous fit craindre uninstant de perdre de vue une vallée délicieuse, produisit un effetcontraire ; du point d’où nous la revîmes bientôt, ses contours neparurent que plus agréables.

Nous laissâmes sur la droite, unétablissement fameux, dont les toits élevés, et les constructionsbrillantes fixèrent un moment nos yeux : c’était l’ancienne abbaye duBec, lieu célèbre, où des hommes recommandables par des vertus réelles,se retirèrent, il y a mille ans, pour se livrer, dans la retraite, àl’étude des connaissances de leur siècle !

Plusieurs d’entr’euxobtinrent l’estime et la vénération de leurs contemporains : pendantlong-tems l’Angleterre et la France se disputèrent l’avantage de lesposséder ; et parmi eux il en est encore dont la mémoire n’a pointcessé d’être honorée. Mais les humbles cabanes qu’ils se firent aumilieu des forêts, ont duré dix siècles, et les constructions superbesque leurs successeurs élevaient n’étaient pas même terminées, quand desorages politiques foudroyèrent un orgueil déplacé, en dispersant cesimmenses richesses que le faste et l’ostentation détournaient del’emploi qu’on eût toujours dû en faire (note I).

D’autresobjets se découvrirent bientôt à nous sur la pointe de la colline ;nous apperçûmes les ruines de l’ancien château de Montfort, et le desird’aller les reconnaître nous fit redoubler le pas. Nous apprîmes qu’onvoyait encore, il y a quarante ans, au pied de cette colline, uncouvent d’Annonciades ; dont l’église, quoique gothique, étaitadmirable par l’élégance du dessin et par la hardiesse de saconstruction (noteII).

Rien ne pouvant nous en rappeler lesformes, l’escalade du vieux château fut résolue, et dans un instantnous fûmes tous au pied de ses antiques murailles. Nous savions déjàqu’il n’y a point de château démoli, dans toute l’ancienne province, àqui la renommée ne fasse les honneurs de longs souterrains et deprécipices dangereux. L’opinion du pays n’est point en défaut, de cecôté-là, sur la longueur du souterrain, qu’on dit avoir été creusé duhaut de la montagne jusqu’au fond de la vallée, continué sous larivière de Risle et prolongé fort loin en plusieurs branches. Cependantil est très-vrai qu’on n’en découvre aucun vestige, et que lesdécombres ont obstrué jusqu’à l’ouverture des puits qu’on creusaitautrefois, dans ces châteaux, pour le service de la garnison.

Nousfûmes donc bientôt rassurés contre le danger des mauvais pas, et noustournâmes les fossés qui sont encore très profonds, pour trouverl’accès de cette ancienne forteresse. Un épais taillis en occupeaujourd’hui l’emplacement tout entier, avec une grande partie de sesalentours ; il n’est pas aisé de pénétrer dans les buissons qui endéfendent l’entrée, et nous eussions en vain tenté d’en lever un planexact (6). On y a trouvé plusieurs fois des boulets et des armes ; maistout ce que l’histoire nous a conservé sur cette place, c’est qu’unepartie de ses fortifications fut détruite en 1203, par Jean Sans-Terre,frère de Richard Cœur-de-Lion.

C’est une chose remarquable quel’aspect de ces anciens monumens de la haîne ou de l’ambition deshommes ! A peine y reconnoissez-vous les vestiges des fortifications ;les tours s’écroulent successivement, tout se comble à la longue ; lanature qui reprend ses droits peu à peu, fait croître les arbustes dontelle couronne les cavaliers et les bastions ! L’herbe tapisse lesparapets et les murs en ruine, et sur les glacis et la place d’armesque les fureurs de la guerre inondaient de sang autrefois, vous voyezle pâtre conduire aujourd’hui ses troupeaux, et s’asseoir en paix surdes appuis de créneaux renversés et couverts de mousse !

Tellesétaient nos pensées au milieu des débris et des ruines, lorsque d’unpan de mur plus élevé que les autres, nous vîmes tout à-coup cinq ousix pigeons que notre présence mettait en fuite. Ces oiseaux timideséchappés au ravage des colombiers, et réfugiés parmi les hiboux, dansde vieilles murailles, nous inspirèrent cette espèce d’intérêt auquelon se livre machinalement à notre âge : nous eûmes de l’affection poureux parce qu’ils avaient couru de grands dangers, et nous voulûmes voirs’ils prospéraient dans leur nouvel établissement. Les plus alertes,traversant les buissons, gravirent sur les premières assises de lamuraille : ils s’attendaient à voir les familles naissantes de lacolonie….. et au lieu de nids et de petits éclos, ils trouvèrent deslacs et des rêts qu’on leur avait tendus ! La manie de la chasse et labarbarie de l’oiseleur étaient venues les poursuivre jusques sur desprécipices, et ces oiseaux échappés au feu de mille fusils, devaientenfin périr dans des pièges et dans des filets.

Mettre en piècestous ces rêts odieux, fut un arrêt unanime, prêt à s’exécuter !.....mais l’oiseleur qui les avait placés, en eût ressenti de la peine ; ileût regardé l’enlèvement de ses rêts comme un vol, ou comme l’effet dela méchanceté : d’autres que nous, auraient pu devenir l’objet de sessoupçons ou de sa haîne : nous laissâmes donc les filets sans ytoucher, nous quittâmes ce lieu de destruction, où rien ne pouvaitservir à nous instruire, et nous reprîmes notre route dans la vallée.

L’ÉGLISEET LE CHATEAU D’ANNEBAULT :

LESFOURMI-LIONS.

Apeine étions-nous au pied de la montagne, que nous trouvâmes encore desruines : l’ancien château d’Annebault, bâti sur pilotis, auprès de larivière, par l’amiral de France Claude d’Annebault.

On pourraitqualifier cette maison, de superbe extravagance, si plus de vingtanneaux de fer scellés dans le mur de la terrasse, ne concouraient avecla tradition du pays, à persuader que l’amiral avait eu l’utile projetde rendre la rivière de Risle navigable jusqu’au pied de son habitation; mais cette maison n’a jamais été finie, les ancres qui devaient êtresculptées sur sa façade, sont encore en bloc dans quelques endroits, etl’on fait maintenant servir à divers usages, les pierres que l’amiralavait fait venir à grands frais, de plus de quatre lieues, pour lesentasser dans l’épaisseur de ses murailles.

L’église d’Annebaultest du même tems et de la même construction que le château : on y voitdes vitres bien peintes, où l’on remarque divers costumes de ce tems-là(7).

Il y a sous le grand autel un caveau d’environ trois mètresen carré, qui servait de sépulture aux anciens Seigneurs, et l’on voit,dans le cimetière, des tombes en pierre fort épaisses, dont la surfacesupérieure est taillée en croix. Nous n’avons acquis sur ces tombeauxaucuns renseignemens, non plus que sur le nom de cimetière desHuguenots, qu’on donne à un terrain quadrangulaire, éloigné de l’églised’environ 300 pas vers le nord-est.

Ce cimetière des Huguenots,nous rappela seulement les dénominations haîneuses, ou perfides souslesquelles les hommes se poursuivent et s’égorgent de temps en temps ;et nous fîmes des vœux pour n’être jamais témoins des scènes d’horreurdont elles sont ou l’occasion, ou le prétexte (note III).

Nousapprîmes en quittant Annebault, qu’on avait autrefois tenté d’y établirune manufacture de bleu de Prusse. On ignore aujourd’hui jusqu’au nomde l’étranger qui avait formé ce projet.

A une demi-lieue outrois kilomètres d’Annebault, nous vîmes au bord du chemin, dans unravin de la forêt, les cônes renversés de quelques fourmi-lions :c’étaient les premiers que nous eûssions vus ; nous les recueillîmesdonc avec le plus grand soin, et nous marchâmes vers Pont-Audemer, oùnous devions passer la nuit.

PONT-AUDEMER.

Rien n’est plusavantageux que la position de cette commune pour toute espèced’établissement ; et le paysage qu’on peut découvrir du haut descollines entre lesquelles est située la ville, doit être fort agréable.

Nousne pûmes jouir de toute la beauté du spectacle : la pluie qui ne nousavait pas empêché de monter sur la côte, étendit un voile autour denous quand nous y fûmes, et nous déroba les points de vue que nouscherchions.

Mais nous contemplâmes les différentes branches dela Risle, distribuées avec le plus grand succès, pour l’arrosement desprairies et le service de la ville où l’on trouve autant de canauxqu’il y a de rues.

C’est à cette heureuse distribution de l’eau,jointe aux qualités particulières qu’on lui reconnaît, que cette villedoit le grand nombre de tanneries qui en font le principal commerce, etqui conservent, non seulement en France, mais chez l’étranger, la justeréputation qu’elles se sont acquise.

LESMANUFACTURES : LA CORROYERIE

FAÇONANGLAISE

L’espoirque nous avions de voir quelques-unes des fabriques de cette ville,nous ramena dans ses murs (8) ; nous allâmes visiter la corroyerie,façon dite Anglaise, des citoyens Donnet, Plumer et compagnie. Cettefabrique n’est pas la seule dans laquelle on prépare les cuirs de cettemanière, à Pont-Audemer ; il y en a d’autres qui s’occupent comme ellede ce genre de travail avec succès : mais elle avait concouru àl’exposition des objets d’industrie au Champ de Mars, en l’an six, elleavait même obtenu le prix ; voilà pourquoi nous désirâmes de visiterses ateliers.

Nous ne décrirons pas tous les procédés desdifférentes préparations à l’anglaise,nous nous bornerons à ceuxqu’on suit pour les tigesde botte, parce qu’ils sont les seuls quenous ayons eu le temps d’observer.

Les cuirs préparés à lamanière anglaise, pour faire des tiges de botte, ont 1.° un dégrétrès-sensible d’élasticité qu’ils conservent plus ou moins long-temps,et qu’ils acquièrent dans le travail de la corroyerie, par la réductionque fait l’ouvrier d’une plus grande dimension de la peau dans une pluspetite ; 2.° une très-grande souplesse qui ne se perd jamais, et quileur permet de se prêter à tous les mouvemens, sans contracter aucunsde ces plis habituels qui se durcissent peu à peu, et se coupent à lalongue ; 3.° ils peuvent devenir par le travail du corroyeur,très-légers en poids, sans rien perdre de leur qualité pour la durée ;4.° ils ont un œil plus fin, plus lustré et plus brillant que les cuirspréparés d’une autre manière ; ils acqu[i]èrent même par le travaildes étiresou des empreintes,un grainqui, tantôt imite les sillonsréguliers du cannelé, tantôt le piqué de loup marin,etc.

Toutesles peaux indistinctement ne sont pas propres à recevoir cet apprêtaussi parfaitement les unes que les autres : il y a du choix à faireentre les peaux de la même espèce d’animal, il faut en mettre entre lesdifférentes parties de la même peau.

La peau de cheval est laplus recherchée pour cette préparation, et quoique celle du veauréussisse quelquefois assez bien, elle acquiert rarement les qualitésde la première.

Le succès de ces préparations dépend en partiede la manière de tanner, et en partie de celle de corroyer. Dans latannerie, on apporte la plus grande attention à bien vider le cuir, àbien nettoyer la partie fibreuse de la peau, et l’on retire de l’écorcedu chêne, par le moyen des lavages multipliés, tout l’acide gallique oula substance tannante qu’elle peut contenir.

Dans la corroyerie,on a soin de donner à chaque cuir la destination qui paraît la pluspropre, l’apprêt qui convient à l’usage pour lequel on le réserve, etles façons, les manipulations longues et combinées qui le portent à saperfection : on emploie différens dégras, qui sontdes huilespréparées.

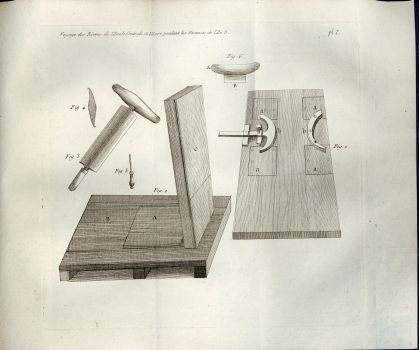

Undes principaux instrumens qui servent aucorroyeur, pour la préparation des cuirs à l’anglaise, est un chevalet,(fig. 2, planche première.) composé d’une table, (B) portée sur troisais, et sur laquelle l’ouvrier met quelquefois une hausse (A), selonqu’il a besoin d’être élevé au-dessus d’un montant fixé debout à l’unedes extrémités de la table. Ce montant n’est pas assembléperpendiculairement sur la table, et son inclinaison est accommodée àl’usage de l’ouvrier, aussi bien que sa hauteur. Il est revêtu, dans lapartie antérieure, d’une planche de bois dur, ordinairement de gayac(C), pour qu’elle résiste davantage et qu’elle ne s’enfonce point sousles pressions qu’elle éprouve. Undes principaux instrumens qui servent aucorroyeur, pour la préparation des cuirs à l’anglaise, est un chevalet,(fig. 2, planche première.) composé d’une table, (B) portée sur troisais, et sur laquelle l’ouvrier met quelquefois une hausse (A), selonqu’il a besoin d’être élevé au-dessus d’un montant fixé debout à l’unedes extrémités de la table. Ce montant n’est pas assembléperpendiculairement sur la table, et son inclinaison est accommodée àl’usage de l’ouvrier, aussi bien que sa hauteur. Il est revêtu, dans lapartie antérieure, d’une planche de bois dur, ordinairement de gayac(C), pour qu’elle résiste davantage et qu’elle ne s’enfonce point sousles pressions qu’elle éprouve.

Lorsque le cuir est suffisammenttanné, le corroyeur le place sur le chevalet pour l’écharner, et ilprocède à cette opération avec le couteau (fig. 3.), dont la forme etl’usage doivent être décrits. Le fil n’en est pas droit comme celui descouteaux ordinaires, des faulx à raser ou des lunettes: mais quandil a été amincisur la pierre, on le renverse sur une des surfaces,et la fig. 4, qui indique le plan de la coupe perpendiculaire à l’axedu couteau, fait voir le retour du fil des deux tranchans, ce qui donneplutôt l’idée d’un racloir que d’un couteau.

C’est avec unebroche d’acier, appelée fusil, (fig. 5.) que l’ouvrier retourne le fildu couteau, et il importe beaucoup que la ligne du fil après sacourbure soit bien droite et bien égale.

L’ouvrier placé sur latablette et penché sur le montant (C) tient le couteau des deux mains,le fil tourné vers lui, et en rasant le cuir, du côté de la chair, ilen enlève des espèces de feuilles très-larges, et il le réduit àl’épaisseur qu’il veut lui donner, en la rendant parfaitement égaledans toute l’étendue de la peau.

Il faut pour ce travailbeaucoup d’adresse, et tous les ouvriers n’acquièrent pas aisémentl’habitude qui est nécessaire pour le faire avec succès.

Lorsquele cuir est écharné comme il doit l’être, on le lave de nouveau, on lenettoye avec des brosses et des pierres de grès, on l’imbibe d’autantde dégras que son épaisseur le requiert, et quand il est seché d’eau,l’ouvrier le roule sous une pommelle, qui est une espèce de rabot sansfer, long d’environ dix pouces, courbé dans sa longueur et cannelé danssa largeur. C’est en roulant le cuir sur lui même, à plusieursreprises, en le froissant avec la pommelle, que l’ouvrier l’assouplitet qu’il le prépare à conserver long-temps sa souplesse.

Il estalors en état d’être façonné en tige de botte, et pour cela l’ouvrierle mouille et l’étend sur une table de marbre, sur laquelle il ébauchele rétrécissement et les extensions convenables. Cette opération,commencée sur le marbre, s’achève sur une table revêtue de lames decuivre, en quelques endroits, garnie de deux pièces de fer (bb) en arcde cercle, représentée fig. I.ere, appelée forme.

Les lames decuivre indiquées par les lettres (aaaa) servent à conserver la surfacede la forme qui, sans cela, se creuserait sous le fer de l’étire(fig. 6.)

L’une des pièces de fer en arc est invariablementfixée à la gauche de l’ouvrier ; l’autre pièce est jointe à une tigequi est maintenue par deux brides coudées sous lesquelles ellecoulelibrement. Une vis de pression peut également la fixer à la distance oùl’on veut qu’elle soit de la première.

La tige de botte,ébauchée sur la table de marbre, est étendue sur la forme,entre lesarcs de fer, et elle s’y colle au moyen du dégras dont onl’abreuve.

L’ouvrierrepasse plusieurs fois l’étire(AB, fig. 6) sur le cuir, il étend lesextrémités, qu’il aggrandit, tandis que le milieu se resserre surlui-même entre les arcs.

Cette manipulation se répète pendantlong-temps, et la pièce de cuir, dont la figure était un carré ouparrallelograme, est, à la sortie de la forme, plus large dans le hautque dans le bas, et si rétrécie dans son milieu, qu’on la croiraitéchancrée des deux côtés. Cependant on n’en a rien enlevé, et quand ontire sur les deux côtés, le cuir s’étend et reprend ses premièresdimensions, qu’on lui fait perdre de nouveau en le replaçant sur laforme.

Enfin, la tige de botte est de nouveau mouillée, passéeen huile, et mise au séchoir, puis rapportée sur lechevalet,lorsqu’il le faut, pour recevoir la dernière et la plus difficile desmanipulations. Ce travail n’est cependant nécessaire quelorsque lafleur est un peu éraflée : il consiste à refendre la fleur,ouplutôt à la parer,et il s’opère en enlevant, avec le couteau, unetrès-légère partie de la fleur, pour rendre à la peau entière le mêmegrain et le même œil, et faire à ce moyen disparaître l’éraflure.

Telssont les procédés particuliers de cette préparation. Les principauxinstrumens dont on se sert, n’étant point décrits dans l’ouvrage surl’art du tanneur et du corroyeur, par le Citoyen Lalande, ils furentdessinés pour que leur figure se trouvât jointe aux détails que nouscomptions donner.

Le couteau sur-tout fut dessiné avec soin,parce que les fabricans nous assurèrent que les qualités qu’il doitavoir, sont une chose très-difficile à saisir ; qu’ils ne pouvaient pass’en procurer en France, et qu’il n’y avait même en Angleterre qu’uneseule famille d’ouvriers qui sçût donner à ce couteau le plus granddégré de perfection (9).

Nous fumes très-sensibles à cettedéclaration des fabricans, nous fîmes des vœux pour que les ouvriersdont la France peut s’honorer, donnent tous leurs soins à lafabrication de ces couteaux ; pour qu’on ne soit pas obligé de lestirer de l’étranger, et que l’imitation d’un procédé utile ne soit plussubordonnée à l’espèce de tribut que le défaut d’instrumens nous impose.

Lesrenseignemens que nous avons acquis sur l’usage des tiges préparées àla manière anglaise, nous ont convaincus qu’elles étaient lesmeilleures qu’on pût employer pour marcher avec des bottes, sans êtrebeaucoup plus fatigué que si l’on n’en avait pas.

Il y a mêmebeaucoup de tiges assez bien préparées pour que l’eau ne les pénétrepoint, et pour qu’elles soient d’une très-longue durée.

Nous nedemandâmes point à voir les autres tanneries de la commune, parce quenous n’avions pas de nouvelles instructions à recevoir, et parce que,si nous avions voulu voir toutes celles qui méritent, par leur travailet par leurs succès, d’être visitées, il eût fallu les parcourir toutes.

LAFILATURE MÉCANIQUE : LA MACHINE A

ROUSSIR.

Nousfûmes reçus dans une autre manufacture établie et dirigée, àPont-Audemer, par les citoyens Callon ; elle renferme des ateliers defilature mécanique, et des tisseranderies à navette volante, pour lafabrication de toutes les étoffes de coton, pour les velours, lesbasins, etc.

Tous ces travaux avaient déjà obtenu des succèsmarqués à Rouen, où les citoyens Callon s’étaient établis avant larévolution ; mais leur établissement fut détruit dans un soulèvementcoupable, dont ils n’ont pas recherché les auteurs, malgré les pertesimmenses qu’ils ont souffertes.

On prit pour prétexte de cetteviolation du droit de propriété et de la destruction d’une des branchesde la prospérité publique, dans une nation commerçante et industrieuse,le tort que les filatures mécaniques causaient à tous les ouvriersfilant à la main, et la crainte exagérée de voir ceux-ci périr de faim,en manquant d’ouvrage, si on laissait prévaloir des moyens expéditifs,dont le produit coutait beaucoup moins que le travail ordinaire desfileuses.

Ces violences et ces prétextes nous rappelèrent desoppositions du même genre, que les imprimeries éprouvèrent lorsqu’elless’établirent, dans le quinzième siècle ; et les tracasseries qu’on leursuscita pour les faire prohiber, comme une invention nuisible à tousles copistes, et propre à les faire périr de misère, la plume à lamain, si les livres se multipliaient à l’infini par la rapidité magiquede l’imprimerie.

On conçoit très-bien que tous les moyensmécaniques doivent froisser, quand ils s’établissent, les intérêts desouvriers dont on employait les bras auparavant : mais cet inconvénientparticulier ne peut être mis en parallele avec les avantagesincalculables qui en résultent pour la société toute entière, 1.° parceque les prix de la main-d’œuvre fait non-seulement donner les produitsà meilleur compte, mais qu’il met à portée d’assurer la concurrenceavec l’étranger, et qu’il rétablit la balance commerciale ; 2.° parceque l’état recouvre, pour d’autres travaux, les bras que les mécaniquesremplacent ; 3.° fréquemment encore, parce qu’il y a dans lafabrication plus d’uniformité et que les machines, quand elles sontarrivées au dégré de perfection qu’elles peuvent acquérir, mettent lefabricant et le consommateur à l’abri des torts que leur causentquelquefois l’inattention, la négligence ou la mauvaise foi del’ouvrier.

Telles étaient les observations que nous faisaientles directeurs de la manufacture de coton et qu’ils appuyaient de lafaveur générale que les filatures mécaniques obtiennent actuellement enFrance.

Cette manufacture est située au nord-ouest de lacommune, dans l’ancien emplacement occupé, avant la révolution, par uncouvent de cordeliers, fondéet aumôné par Louis XI en 1473.

Lespropriétaires actuels de cet établissement y ont réuni une portion deprairie qui l’avoisinait, pour former une blanchisserie ordinaire ; etdans les bâtimens de l’ancien couvent ils ont établi leurs ateliers detisseranderie et ceux de filature. Cette dernière partie estalternativement mise en action par un manége et par un courant ; maissi les bienfaits que les directeurs espèrent de la paix prochaineremplissent leurs vœux, ils pourront établir une pompe à feu quiremplacera avantageusement ces deux moyens.

Il nous seraitimpossible de rendre compte de toutes les pièces qui sont mises en jeudans une filature mécanique ; de toutes les roues, de toutes lesbobines, de tous les fuseaux qui se meuvent à la fois, par le moyen desengrenages, des cordes sans fin et des renvois de toute espèce.

Onne voit point sans étonnement, dans la carderie, qu’un enfant puisseconvenablement attacher le coton sur les pointes recourbées d’une cardecirculaire, et que plusieurs tambours, garnis de la même manière, se ledistribuent, dans un ordre admirable, en roulant les uns sur les autresen divers sens.

Un peigne d’acier poli s’abaisse et se relèvealternativement sur le dernier des tambours ; il détache le coton quis’est roulé sur les cardes circulaires et le fait tomber en ouatedans un cilindre, pour être disposé en boudins dont lesdimensionsdiminuent, peu à peu, jusqu’à ce qu’ils soient enfin formés en filsplus ou moins déliés.

La navette volante tire son nom de sacourse rapide dans la chaîne du tisserand. La même mécanique la pousseet la rappèle : l’ouvrier n’a que deux mouvemens à faire de la mêmemain, tandis que de l’autre il frappe, avec le rot, le fil que lanavette vient d’interposer. C’est dans les ateliers qu’il faut allerprendre connaissance du mécanisme qu’on y met en jeu ; les explicationssommaires ne le feraient pas entendre, et les détails seraient infinis,s’il fallait en donner une entière description.

Au surplus lesmécaniques sont aujourd’hui très multipliées dans le département, ellessont connues de beaucoup de citoyens, et ce serait une chose inutilepour les uns et superflue pour les autres d’essayer de les décrire.

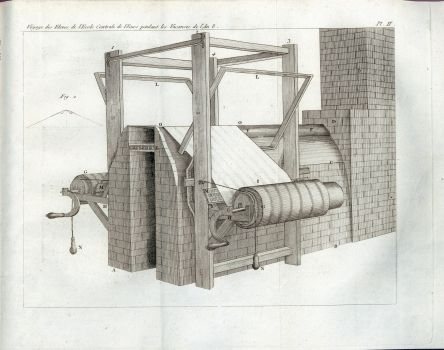

Cependantil en est une qui est très-curieuse et dont il est en même temps assezfacile de faire connaître les résultats. C’est celle qu’on emploie pourroussir les étoffes de coton, et qui est représentée dans la planche2e Cependantil en est une qui est très-curieuse et dont il est en même temps assezfacile de faire connaître les résultats. C’est celle qu’on emploie pourroussir les étoffes de coton, et qui est représentée dans la planche2e

Lorsque les étoffes de coton sortent du métier, elles sontcouvertes d’une espèce de duvet que le fil porte avec lui, et quel’ouvrier ne peut enfermer dans le tissu. Ce duvet enveloppe, enquelque sorte, le dessin de l’étoffe : les rayes du basin s’y trouventcachées, les points du piqué en sont recouverts, le cannelé des veloursse voit à peine, et l’on sent que, pour faire valoir le dessin et luidonner de la netteté, il est indispensable d’enlever ce duvet et deraser en quelque manière le tissu, pour le rendre lisse et faireressortir les parties élevées.

Cette opération, qu’on tenteraitinutilement avec des tranchans de quelque espèce qu’ils fussent, sefait avec beaucoup de succès par le moyen du feu, en brûlant toutecette surface lanugineuse, pour mettre à découvert le tissu, sans quele feu l’endommage.

Il y a déjà long-temps que ce travail etcette méthode se trouvent indiqués dans l’ouvrage du citoyen Pajot,mais on ne se servait alors que de grandes plaques de fer qu’on faisaitrougir et qu’on passait sur l’étoffe tendue jusqu’à ce que tout leduvet fut brûlé.

Cette manipulation était toujours difficile,quelquefois même elle causait des accidens graves et jamais elle nebrûlait parfaitement le duvet.

Celle qu’on a depuis employée estinfiniment préférable et quoiqu’elle ne soit point particulière à lamanufacture des citoyens Callon, quoiqu’elle soit employée à Rouen etailleurs, et qu’elle soit maintenant connue de plusieurs fabricans,néanmoins comme elle n’est expliquée ni dans l’ouvrage du citoyenPajot, ni dans aucune autre, on sera peut-être bien aise d’en voir ladescription, et voici en quoi elle consiste.

La construction (A.B. C.) est un fourneau de brique avec sa cheminée (D. D.). Une grillede fer (E.) est placée dans ce fourneau et se continue dans toute salongueur jusqu’à la cheminée. C’est sur cette grille que se place lecharbon, et le tout est recouvert d’un demi cilindre de fer fondu (F.F.) qui termine le fourneau.

Les quatre montans de bois (1. 2.3. 4.) maintenus par des traverses forment un chassis solide sur lequelsont ajustés deux cilindres ou tambours (G. G.) soutenus par les braset les liens (H. H.). L’étoffe qu’il s’agit de raser, ou roussir, estroulée sur l’un des tambours, de manière que l’envers (I.) soit endehors et que l’endroit s’applique sur le demi cilindre de fer (F. F.)pour reparaître ensuite sur l’autre tambour.

Lors qu’on faittourner le premier tambour, l’étoffe se dévide pour se rouler sur lesecond en passant sur le demi cilindre. Deux cadres (L. L.) mobiles surdeux pôles fixés dans leur milieu, sont placés entre les montans :l’étoffe est passée dans ces cadres et quand leur côté intérieur estabaissé, elle porte immédiatement sur le demi cilindre ; mais si, enappuyant la main sur les côtés extérieurs des cadres, on élève lescôtés opposés, ceux-ci enlèvent avec eux la toile qu’ils renferment ;ils l’empêchent de toucher le fer, et préviennent les accidens.

Toutétant ainsi disposé, on allume le charbon placé sur la grille ; uncourant d’air l’anime violemment par-dessous et ne tarde pas àéchauffer le demi cilindre ; on parvient même à le faire rougir, etc’est quand il est très-ardent qu’on abaisse les cadres, pour quel’étoffe s’applique sur le fer rouge ; on fait alors tourner lestambours et l’on dévide la pièce entière pour brûler le duvet.

Ceduvet, réduit en charbon sur le cilindre, est enlevé par une longuebrosse, garnie de soies rudes, qu’on voit en (M. M.) et qui est placéesur des appuis mobiles, dans une inclinaison semblable à celle del’étoffe. L’effet de l’ustion, par le fer, et du frottement sur labrosse, se montre à découvert sur le tambour, par la manière dontl’étoffe s’y roule ; l’ouvrier, qui se trouve à portée de conduire etdiriger convenablement la vîtesse des tambours, peut juger en mêmetemps si l’opération s’est bien faite.

Il semble, quand on voitla pièce de coton s’abaisser avec les cadres et tomber sur le ferenflammé, qu’elle va se réduire en cendres, et quand c’est une pièce debasin qu’on voit ainsi frotter sur un fer rouge, les craintesdeviennent encore plus fortes.

On est du moins porté à croire,quand on entend le recit de ce travail, que les tambours tournent avecune grande vitesse et que l’étoffe passe sur le fer avec une extrêmerapidité.

C’est néanmoins le contraire ; les tambours ne vontpas très vîte, les yeux suivent avec facilité le mouvement de l’étoffe,et de peur qu’elle ne s’applique pas avec assez de force sur le fer, onemploie des poids (N. N.) dont la corde s’appuye sur les tambours, aumoyen d’une gorge qu’on y a pratiquée : ces poids augmentent lefrottement des tambours, ils en ralentissent le mouvement ; et latoile, devenant plus tendue, s’applique avec plus de force sur le fer.

Ellese roule même dessus à raison de l’inclinaison qu’on lui donne, et l’onpeut voir dans le profil géométrique (fig. 2) l’angle sous lequel cetteinclinaison est déterminée pour roussir le basin.

Cet anglen’est pas le même pour toutes les étoffes, il est plus ou moins ouvert,et une barre qui s’élève ou s’abaisse à volonté, au moyen des chevillesqui l’assujettissent, sert à fixer l’inclinaison qu’on veut donner auxétoffes.

Malgré la supériorité de cette manipulation sur celledes plaques rougies qu’on passait autrefois sur la pièce de coton, lecitoyen Callon sait qu’il existe encore de nouveaux procédés parlesquels les creux des étoffes, dans le piqué et dans les cannelés, senétoyent mieux, se rasent plus exactement et deviennent lisses commeles points les plus élevés.

Il sçait qu’on ajoute de l’esprit devin dans le travail, soit en faisant passer l’étoffe par une étuve oùelle s’imbibe du fluide réduit en vapeurs pour qu’il s’enflammesubitement lorsqu’il touche le fer rouge, soit en employant d’autresmoyens dont il ne fait pas mystère, mais qu’il est juste de lui laisserpublier lorsque, par les essais qu’il compte faire, il aura justifié lathéorie qu’il sait si bien développer.

LESMÉMOIRES HISTORIQUES.

Nousnous faisons un devoir d’offrir à tous les citoyens, qui ont eu labonté de nous instruire des détails dont nous venons de rendre compte,l’expression bien sincère de notre reconnaissance. Nous desironssur-tout que ce témoignage de nos sentimens, soit agréé des magistratsde cette commune qui nous accueillirent avec indulgence et quivoulurent bien, pour notre instruction, communiquer des mémoiresextrêmement curieux dans lesquels sont consignées des notesintéressantes pour l’histoire.

En effet, c’est dans ces mémoiresqu’on trouve l’explication de deux passages du Catholicon d’Espagneou satire menippée, avec la confirmation de quelques détails quel’histoire a conservés. (noteIV)

Indépendamment del’explication de ces deux passages, nous avons encore trouvé, dans cesmémoires, d’autres détails relatifs aux localités, qui confirment ouqui développent ce que les chroniques et les histoires de la provinceont transmis, et qui peignent d’ailleurs les mœurs et le caractère dutemps. (noteV)

C’est aussi dans ces mémoires que nous avonsappris que Pont-Audemer, par sa situation sur la Risle et sacommunication avec la Seine, fut pendant long-temps, une des placesimportantes de la province. Les Anglais regardaient comme un grandavantage de s’en rendre les maîtres, et dans les troubles des sièclesprécédens, les factieux formèrent contre elle diverses tentatives quien firent souvent le théâtre de guerres sanglantes et ruineuses.

Charlesle Mauvais en était en possession, lorsque le ConnétableBertrand-Duguesclin la prit en 1378 après plusieurs attaques, et rasases fortifications ainsi que le château (10).

Les Anglais s’en étant ensuite emparés, elle fut reprise d’assaut parles comtes de Dunois et de St.-Pol (noteVI).

Ilnous a paru naturel d’inscrire de suite tout ce qui pouvait avoirrapport à la ville dans laquelle nous avions passé : mais tous cesdétails ne nous furent pas connus au moment même de notre passage, cene fut que pendant le séjour, que nous fîmes dans le lieu desobservations, que ces connaissances furent acquises par la lecture desmémoires historiques. C’est aussi par cette lecture que nous apprîmesque cette ville avait donné naissance à Pierre Lelorain, sieur deValmont, auteur des élémens de l’histoire, de la Phisique occulte ou dela Baguette divinatoire, de quelques dissertations sur les médailles,etc. et à Pierre David, cordelier, qui fit imprimer des sermons enlatin.

DÉPARTDE PONT-AUDEMER : L’ERREUR

D’OPTIQUE: LE VIEUX IF.

Tandisque nous étions à Pont-Audemer, deux de nos camarades de voyage sejoignirent à nous, et lorsque nous eûmes visité les manufactures, nouspartîmes pour nous rendre dans la commune de Conteville où nous devionsétablir le centre de nos observations ; au confluent de la Risle et dela Seine.

La première chose qui soit digne d’être remarquée surla route, est un ancien château nommé le Bois d’Aubigny, àdeuxportées de fusil de la grande route et six cents pas du chemin detraverse.

Il est bâti sur un terrain très-incliné, et quand onle regarde du côté de l’orient, il semble incliné lui-même vers la côteau pied de laquelle il est construit ; les arrêtes de ses pignonsparaissent sortir de leur à-plomb, l’on croirait qu’un des bouts decette maison s’est affaissé sur ses fondemens et qu’il est entréprofondément en terre.

Cependant il n’en est rien, laconstruction n’a nullement souffert et l’apparence n’est que l’effetd’une illusion d’optique ; mais elle est très-forte, il n’est paspossible de la corriger, on a beau raisonner, d’après la connaissancequ’on a du local, contre le faux semblant de la perspective, ce n’estqu’en approchant de la maison, que l’illusion se dissipe.

L’inclinaisondu terrain est donc la seule cause de l’erreur ; les murs ont moins dehauteur sur le terrain élevé qu’au bas de la pente, et comme on n’envoit pas de loin les premières assises, on se persuade que ladifférence des hauteurs, dans les extrémités de la maison, vient del’enfoncement qui paraît s’être fait dans le sol.

Nous trouvâmesensuite un arbre remarquable par sa grosseur et par les irrégularitésde son contour ; c’était un If extrêmement vieux, entièrement pourridans toute la partie ligneuse du tronc, ne vivant plus que par sonécorce et ses racines ; mais ferme encore sur ses débris et résistant àla violence des tempêtes comme aux attaques ruineuses du temps.

Nousn’en prîmes pas la mesure, parce qu’on nous dit que nous en trouverionsde plus gros et de plus étonnans dans le pays, et nous continuâmesnotre route vers Conteville, où nous arrivâmes après une marche detrois heures, que la pluie nous força souvent d’interrompre.

L’ETABLISSEMENT: LES BAGAGES : LES

INSTRUMENS: LE PREMIER DINER

SOUS LATENTE : LES TOASTS.

Lavoiture qui portait nos bagages et la tente nous avait précédés ; etles élèves qui devaient se joindre à nous ne tardèrent pas à arriver.En très-peu de temps la tente fut dressée ; nous nous établîmes dans unenclos fermé de murs, dont il nous fut permis de disposer.

Chacunreconnut le bagage qui lui appartenait : on visita les machines et lesinstrumens, tous se trouvèrent sains et saufs à l’exception d’unthermomètre, et quand ces préparatifs furent terminés, nous songeâmes àdîner. Nous nous rangeâmes sous la tente, autour d’une table frugale,et pleins d’espoir dans les courses que nous allions faire, un crigénéral se fit entendre, vive la République, vivent les Naturalistesdes deux mondes !

Que leurs occupations, pleines de charmes,répandent, sur leur vie entière, le calme et la sérénité, qu’ils soientrécompensés de leurs veilles et de leurs travaux par le bonheur dedevenir utiles à leurs semblables ! Que leurs découvertes excitenttoujours notre émulation, que leurs savans écrits soient les guides denotre inexpérience ; puissions-nous par notre conduite et notreapplication, nous montrer dignes de la carrière qu’ils ont ouvertedevant nous !

Ce repas, un des plus intéressans que nous ayonsjamais fait, ne fut cependant pas de longue durée, nous l’eûmes bientôtachevé et nous songeâmes à met[t]re de l’ordre dans le travail que nousallions entreprendre.

Les uns se chargèrent de dessiner les sites, les objets de minéralogie,d’insectologie, de botanique, etc.

D’autres furent chargés de rechercher dans la campagne, les plantes,les insectes, les minéraux et les fossiles.

Les plus avancés en géométrie eurent la partie des mesures et descalculs.

Les plus adroits furent nommés pour disposer les plantes dans lesherbiers et les insectes dans les boëtes.

Tousse promirent de regarder tout, de visiter tout, de ne rien négliger, des’avertir réciproquement et de faire tous leurs efforts pour ne paslaisser dégénérer en une promenade stérile, un voyage dont ilspouvaient retirer tant d’utilité.

Nous étions alors dix-sept, et nous eussions été plus nombreux s’il eutété possible de préparer plutôt l’expédition.

Nouspossédions au milieu de nous les Directeurs du Pensionnat, un desProfesseurs, et un des Membres du Jury d’instruction, qui avaient bienvoulu se joindre à nous pour diriger nos observations. Quand nous fûmesen quelque sorte organisés comme nous venons de le dire, nous nousprésentâmes devant le Maire de la commune, à qui nous rendîmes comptedu sujet de notre voyage, en lui donnant l’assurance que pendant notreséjour, nous ferions nos efforts pour nous rendre dignes de l’affectionque déjà plusieurs habitans se plaisaient à nous témoigner.

LA VUEDE LA MER.

Cepremier devoir étant rempli, nous nous portâmes avec toute l’ardeurqu’inspire la nouveauté sur le rivage que nous avions plusieurs foisentrevu de loin. A mesure que nous avancions, la perspective s’étendaitdevant nous, et ce spectacle imprimait dans notre ame un sentiment degrandeur et d’élévation que nous n’avions jamais éprouvé.

Cependantla surprise se mêlait à notre admiration : nous avions quelquefoisentendu parler de la mer ; nous croyions voir des vagues agitées et desflots écumans ! Cette fois-là c’était un vaste bassin, calme ettranquille comme un lac, pur et limpide comme le cristal.

Despêcheurs qui furent témoins de notre étonnement, nous expliquèrent lacause de cette espèce d’immobilité, en nous faisant connaître qu’elleétait l’effet du moment précis de la pleine mer, c’est-à-dire, dumoment où les eaux parvenues à leur plus grande élévation sur lerivage, étaient prêtes à s’abaisser en refluant vers l’océan. Une autrecause contribuait encore au calme de la mer, c’était celui del’atmosphère et le silence absolu des vents.

Mais ilsobservèrent que nous n’étions pas précisément au bord de la mer ; quenous ne voyions encore que l’embouchure de la Seine ; que malgré lalargeur du bassin, l’eau de la mer qui le remplissait se trouvait àl’abri des courans atmosphériques qui se font toujours sentir plus oumoins au large,et qu’en pleine mer l’eau n’était pas aussitranquille. Alors nos yeux se tournèrent vers le Hâvre que nousdécouvrions au pied de la côte du pays de Caux et qui se dessinait àl’horizon comme une langue de terre avancée dans la mer. Vis-à-vis onvoyoit Honfleur situé sur la rive où nous étions nous-mêmes, et dansl’intervalle de ces deux villes on ne découvrait rien !... Le ton duciel se confondait avec les reflèts de la mer, et l’imagination querien n’arrête, nous aurait peint l’étendue comme infinie, si lesprincipes de géométrie ne nous eussent rappelé que l’horizon visible nepouvait avoir qu’une lieue de rayon, du point où nous étions placés(11).

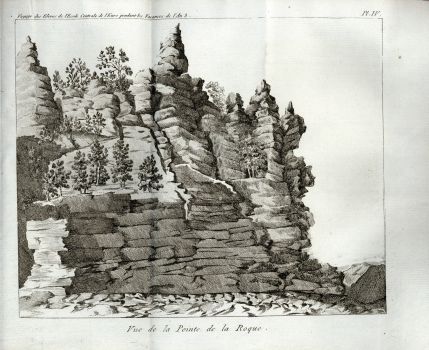

Ces tableaux que nous admirions de plus en plus, secomposaient des côtes élevées qui bordent au nord l’embouchure de laSeine ; de la pente des vallons qui contraste avec elles au midi ; duvide imposant que la mer offre à l’ouest ; et vers l’orient de la coupeperpendiculaire d’une des collines de la Risle, posée d’aplomb sur unevaste plaine, où paissent cent troupeaux, et couvrant un autre pays quedes lointains vaporeux indiquaient au-dessus d’elle, dans les derniersplans de la perspective.

Il y avait près d’une heure que nousétions sur le rivage sans que nous eussions, pour ainsi dire, changé deplace ; personne n’avait éprouvé de fatigue dans la durée du spectacle,personne ne s’était assis, tout le monde admirait ; et ceux-là même àqui la vue du rivage était familière, convenaient encore avec émotion,qu’elle était admirable. Cependant le reflux acquérait de la vîtesse,le sable était découvert en quelques endroits ; et sur toute la rive onvoyait un banc immense de galet que la mer roule devant elle dans lesgros temps.

Le vent s’était élevé à l’occident, il contrariaitle reflux, il soulevait des lames et poussait des vagues ; nous nedésirions pas une tempête, mais une plus grande agitation eût satisfaitnos vœux.

PROJETDE VOYAGE : DÉNOMBREMENT DES

INSTRUMENSD’OBSERVATION.

Noncontens du spectacle dont nous venions de jouir, nous voulûmes voir lamer plus en grand, et il fut arrêté que dès le lendemain matin nousirions à Honfleur pour passer au Hâvre. Un motif d’un plus grandintérêt que celui de la curiosité nous détermina ; c’était le lendemainque la plus grande marée de la lunaison devait avoir lieu, et cettecirconstance fit décider le voyage du Hâvre (note VII).

Nousquittâmes le bord de la mer pour aller faire nos préparatifs, et pourmettre en ordre les instrumens que nous n’avions fait que visiter dansles caisses : mais ce ne fut point sans tourner mille fois les yeuxvers le rivage ; et malgré les sites agréables d’une très-bellecampagne que nous traversions, c’était toujours du côté de la mer qu’onse tournait, quand il se présentait une hauteur d’où l’on pût encore lavoir, ou quand une percée la faisait découvrir entre les arbres.

Nousnous entretînmes pendant notre retour des productions innombrablesqu’elle renferme : nous nous rappelâmes cette lumière qui brille lanuit à sa surface, et nous convînmes de revenir le même jour, à lamarée du soir, pour être témoins de ce phénomène.

Au retour durivage, chacun s’occupa des attributions qui lui étaient échues : lesinstrumens furent de nouveau visités et mis en place, le thermomètrequ’on avait trouvé le matin un peu endommagé, était la seule pièce quieut souffert. Nous avions alors, en état de servir, un baromètre àcuvette, un hygromètre avec thermomètre (12), un microscope, untélescope, une chambre obscure d’un très-bon effet, des lunettesd’approche, plusieurs loupes de différens foyers, des équerres et ungraphomètre (13), un niveau d’eau et un autre à bulle d’air, unodomètre ou compte-pas (14), deux décamètres, une petite boussoleportative : outre cela nous pouvions disposer d’un atelier voisin danslequel il y avait une petite forge et beaucoup d’outils.

Nousavions aussi les N.os des cartes de Cassini, répondant au territoireque nous devions visiter, quelques livres d’histoire sur l’ancienneprovince, des chroniques et des mémoires, quelques livres de botaniqueet d’histoire naturelle, des livres de voyage et Robinson Crusoé. Enfinnous avions des crayons pour les déssinateurs, du papier, de l’encre dela Chine, des plumes de corbeau, etc. etc.

Tous les fourmi-lionsque nous avions trouvés près d’Annebault, furent soigneusement mis dansun poudrier, avec une espèce de sable très-fin, d’une couleur ocreusequi nous le fit regarder comme un oxide de fer. Il y en eut trois quine tardèrent point à s’enfoncer, mais les autres étaient languissans,ils avaient souffert dans le voyage, et ce ne fut qu’au bout dequelques jours qu’ils se creusèrent des cônes. Depuis ce temps ils nedûrent pas regretter leur premier pays, jamais fourmi-lions n’ont étémieux approvisionnés ; tous les jours il pleuvait des mouches et desfourmis dans leurs repaires ; leurs mouvemens brusques et rapidesattestèrent le bien-être qu’ils éprouvaient : mais nous ne devionspoint voire éclore cette année les demoiselles dontils filaient letrousseau, et ce n’était que l’année suivante qu’ilsdevaient parvenirà leur état parfait.

En attendant le souper, un des voyageurslut des notes qu’il avait déjà faites sur les premiers jours del’expédition. Mais comme en racontant les observations, il avaitfidèlement employé, dans son récit, les noms de leurs auteurs, ceux-ciréclamèrent aussi-tôt : c’est au hasard que nous les devons,s’écrièrent-ils ; il n’y a pas de mérite à être plus heureux qu’autrui; chaque découverte appartient en commun à tous les voyageurs, sansqu’il faille de prime pour aucun d’eux. Tous se rangèrent à cet avis,parce que tous espéraient de contribuer au succès du voyage : on serappela le proverbe des anciens qui voulait que Mercure fût commun, etl’on se mit à table en se donnant l’assurance d’une émulation généreuseet d’une amitié inaltérable.

VOYAGEDU SOIR AU BORD DE LA MER :

INSECTESPHOSPHORESCENS.

Lalune était déjà sur l’horizon, quand nous eûmes soupé, et quoique letemps fût couvert, la demi teinte qu’elle répandait sur les objets,nous faisait craindre de ne pas voir la lumière de la mer.

Nousallâmes néanmoins au rivage : nous prîmes des vases pour puiser del’eau, des sacs de toile, en cône, pour la tamiser, des loupes, desCapsules, etc.

La mer montait quand nous arrivâmes, le flotétait même assez rapide : mais la mer n’était pas lumineuse et le clairde lune nous parut être l’obstacle qui s’y opposait ; Alors nousbattîmes l’eau, nous l’agitâmes de diverses manières, et nous vîmesenfin des points brillans, sur le bord des vagues, dont la lumièredevenait plus vive entre les cailloux ; mais ni l’œil ne pût enapercevoir la cause, ni les loupes ne purent la faire reconnaître, nile tact ne pût l’indiquer.

L’eau, qu’on puise à la mer, brilledans le vase qui la contient comme sur le rivage d’où on la tire ; elleconserve cette phosphorescence pendant plus de vingt-quatre heures : ouplutôt les animalcules, qui brillent dans l’eau de la mer, donnent dela lumière tant qu’ils sont vivans, et ils conservent la vie dans cetteeau, pendant plus de vingt-quatre heures.

Lorsque, pendant lejour, on agite l’eau de mer, on ne découvre pas ces animalcules quisont forts petits et presque entièrement diaphanes :……. mais ce quenous dirions, sur ce phénomène, ne pourrait être qu’une répétition dece qu’a dit un ingénieur de la marine, qui l’observait en 1763 et 1764.

Toutce que nous pouvons ajouter à l’extrait que le dictionnaire del’industrie a donné des observations de M. Rigault, c’est que 1.° cesanimalcules paraissent absolument privés de la faculté de changer deplace ; 2.° ils sont composés d’une partie à peu-près sphérique, d’uneautre partie tubiforme attachée à la sphère ; et cette attache formeune espèce de sinus qu’on découvre dans le profil ; 3.° du pointenfoncé où la partie tubi-forme s’attache à la partie globuleuse, onvoit cinq ou six radicules, étendues dans la sphère, imitant,à-peu-près, une griffe d’asperge et ne paraissant point avoir demouvement ; 4.° la partie tubi-forme paraît composée d’anneauxsuperposés, et sa longueur moyenne est de deux fois le diamètre de lasphère ; 5.° la sphère ne paraît avoir aucuns mouvemens, la seulepartie tubi-forme en laisse apercevoir, mais ils ne sont ni rapides nivariés, et cette partie n’en a point d’autre que de se tordre lentementsur elle-même en divers sens, comme si elle s’efforçait de se détacherde la sphère et de se débarrasser des liens qui la retienne ; 6.°jamais on ne voit ces insectes ni saisir des proies, ni se mettre auguet pour en surprendre ; au contraire, ils sont quelquefois dévoréspar des animalcules trente fois plus petits, qui s’élancent avecviolence contre la partie sphérique, qui paraissent la saisir et qui lafont se rétrécir et se crisper, présage aussi prompt qu’infaillible dela mort de l’animal (15).

D’après toutes ces données commentfaut-il regarder ces animalcules ? quelle est leur origine ? oùprennent-ils naissance ? quels sont leurs développemens, comment senourrissent-ils ? faut-il les ranger parmi les zoophytes, subissent-ilsdes métamorphoses ? sont-ils au dernier période de leurs mutations ?qu’elle est la source de la lumière qu’ils produisent ? quelles sontles conditions pour qu’elle paraisse ? est-ce la sphère qui la donne ?est-ce la partie tubi-forme, est-ce l’animal tout entier ?

Dansl’inspiration de l’eau, par les poissons, ces animalcules périssent-ilsau passage des branchies, ou sortent-ils sains et saufs de ce filtreanimal ? dans le premier cas donnent-ils à l’eau, qui les contient, unepropriété nutritive pour le poisson qui l’aspire ?......

Voilàles questions que nous nous faisions et les embarras que nous n’avionspas l’espoir de lever, à cause du peu de temps que nous pouvions donnerà des observations, qui ne doivent peut être offrir de résultatscertains, qu’après avoir été plusieurs fois répétées avec la plusgrande attention.

LE BOISMORT : LES POISSONS PUTRÉFIÉS :

LESVERS LUISANS.

Lanuit qui s’avançait, nous rappela vers la tente ; mais laphosphorescence nous occupant toujours, tout ce qui brille la nuit dansla nature fut mis en parallele avec les animalcules de la mer.

Lebois qui devient également lumineux quand il pourrit, par d’autrescauses que celle de l’humidité, fut un des phénomènes qui fixèrentnotre attention.

Nous observâmes que ce dépérissement du bois,cette transformation de la partie ligneuse et dure en une espèce deparenchime friable quand il est sec, n’étoit qu’une décomposition dubois, c’est-à-dire, une séparation de tous ses principes, unerestitution, lente et graduée, de ces mêmes principes à leurpremière forme…. et dès-lors nous nous demandâmes si la blancheur quiluisait sur le bois pourri, n’était pas un dégagement de la lumière,une émanation de ce principe délivré des liens où l’aggrégation l’avaitenchaîné, pendant l’accroissement du végétal.

Pourquoi,disions-nous, ne serait ce pas de la lumière qui s’évapore, dansladécomposition des fibres (16) ? Elles en absorbent, en croissant, unesi grande quantité, elles en sont si avides pendant la germination,elles sont si faibles, si languissantes, quand elles en sont privées !Certes le principe lumineux doit entrer abondamment dans la formationdu bois ; et dans la déflagration il éclate avec violence. S’il serépand alors par torrens, pourquoi le dégagement chronique du mêmeprincipe, dans la putréfaction, ne se décélerait-il pas, dans certainescirconstances, sous la forme des auréoles phosphorescentes que nousadmirons ?

Mais quelles seraient les circonstances où ceprincipe serait visible en se dégageant ? Pourquoi ne parait-il pastoujours dans les décompositions de tous les bois ? Quelles seraientles recherches à faire, pour constater ces différens états, pour lesreproduire au besoin, pour phosphoriser à volonté un bois qu’onmettrait pourrir, ou pour le faire se décomposer sans lumière ?

Sil’on pouvait admettre cette explication pour les phosphores ligneux,serait-ce la même cause qui ferait également briller les poissons quise putrefient ? Si la lumière des décompositions pouvait s’expliquerainsi, quelle serait ensuite la cause de ces aigrettes bien plus vivesqui dardent leurs rayons au travers du feuillage des arbustes ? Quelleest la cause de la lumière que la femelle du lampyris répanddans lesépoques de la fécondation ? Toutes ces questions, que nous venionsd’élever, en revenant du rivage, ouvrirent devant nous une carrière sivaste d’étude, de recherches et d’observations, que nous désespérions,à juste titre, de la remplir dans le court espace de notre voyage. Nousnous promîmes seulement d’en conserver le souvenir pour le temps oùnous pourrions avoir le loisir et l’occasion de nous y livrer ; nousfîmes des vœux pour que les sçavans qui se plaisent dans l’étude de lanature, découvrissent les causes des phénomènes que nous ne pouvionsencore qu’admirer, et nous rentrâmes dans l’enclos où la tente étaitdressée.

Un des voyageurs qui nous avait quittés vers lemilieu du chemin, pour prendre un sentier différent, revint quelquesminutes après, portant sur son chapeau quatre ou cinq vers-luisansqu’il étoit allé prendre, dans un bois voisin où il les avait apperçus,lorsque nous nous entretenions de leur lumière. Il les mit sur de laterre fraîchement humectée, dont on remplit un pot-à-fleur, en ajoutantdes portions de gazon, et le tout fut enfermé sous une de ces grandescloches de verre qu’on employe dans le pays pour la culture des melons(17).

LEVOYAGE AU HAVRE : LE TOMBEAU

DEHARLETTE MÈRE DE GUILLAU-

ME LECONQUÉRANT : LE VILLAGE

ENGLOUTI.

Lelendemain matin nous fûmes levés dès le point du jour : il s’agissaitdu voyage du Hâvre, il fallait être à Honfleur pour l’heure dupaquebot, et la marée ne souffrant point de délais, nous nous équipâmespromptement et nous partîmes.

Nous ne crûmes point devoir portertous nos instrumens avec nous : nous prîmes seulement des lunettesd’approche et de fortes loupes, des tenettes, desboëtes, des cartonset quelques feuilles de papier pour le dessin.

Du milieu de laplaine que nous traversions, nous revîmes les sites de la veille, lamer qui revenait dans la seine, et le Hâvre où nous allions.

Noustraversâmes une campagne voisine, dont les habitations groupées sur lerivage, offraient avec les arbres entremêlés des vergers, un point devue charmant.

Nous apprîmes que presque tous les habitans decette commune étaient pêcheurs ; on nous montra même de loin, sur desbancs élevés, dont l’embouchure de la seine est parsemée, les filetsqu’ils tendent, àmer montante, et qu’ils soutiennent avec de longspieux enfoncés dans le sable : nous remîmes à voir ces filets et lapêche usitée dans cet endroit, après notre retour du Hâvre.

Bientôt nous fûmes vis-à-vis d’une ancienne abbaye de bénédictins,supprimés depuis plus de trente ans.

Cetteabbaye, nommée Grestain, avait été bâtie et fondée, en 1040, par unseigneur voisin, nommé Herluin, comte de Conteville (note VIII.)C’était dans cette abbaye qu’était le tombeau de la mère du fameuxGuillaume le conquérant, Harlot ou Harlette, qui, depuis la mort deRobert père de Guillaume, avait épousé ce même Herluin, comte deConteville. L’abbaye de Grestain était autrefois considérable, etCharles VII y coucha avec toute sa cour, au mois de janvier 1450, quandil vint de Jumièges, pour reprendre Honfleur, occupé par les anglais(note IX).

Dans les grandes marées on voit, à mer basse, lesvestiges d’un ancien village qui existait vis-à-vis de l’abbaye, et quele sable recouvre aujourd’hui. On croit communément dans le pays, qu’ilfut détruit ou englouti par la mer ; c’est au contraire dans l’incendiedu 20 mai 1139 que ce village périt, et il n’a point été rebâti depuis(18).

A deux kilomètres (petite demi-lieue) de l’abbaye deGrestain, on trouve une cascade qui tombe, avec bruit, dans une grotteprofonde : la crainte de n’être pas rendus, pour l’heure du passager,nous fit remettre à notre retour, la visite que nous comptions en faire.

LAVILLE DE HONFLEUR : LE PASSAGER DU

HAVRE :LE VENT CONTRAIRE : LE MAL DE

MER, LEMOYEN DE LE PRÉVENIR.

Nousarrivâmes à Honfleur, et l’ardeur de notre marche nous ayant donné plusd’un quart d’heure d’avance, nous traversâmes la ville pour enconnaître la position ; nous vîmes les deux jettées qui forment leport, et nous admirâmes l’immense quantité de poissons, de touteespèce, qu’apportaient les barques des pêcheurs. Nous connaissionstrès-peu de ces poissons ; la variété de leurs formes excitait autantla curiosité, que leur nombre nous paraissait surprenant ; nouseussions désiré savoir leurs noms, leurs mœurs et leurs propriétés ;mais le cornet du passager se fit entendre, le flot ne montaitplus,le paquebot appareillait ; nous courûmes nous embarquer ; noussaisimes, en arrivant, leshaubans, les écoutes etc, et dans uninstant nous fûmes tous à bord.

La mer n’était pas houleuse,le temps était assez beau, mais le vent nous était contraire, lecapitaine annonçait plusieurs bordées, et les voyageurs présageaientune marée longue et fatiguante.

Cependant nous commençions àdépasser les jettées, nous voyions les édifices reculer derrière nouset l’horizon s’étendre à l’infini.

Les murs d’Honfleur et lesrestes antiques d’un bastion très-fort, nous rappelèrent l’anciennedomination des anglais sur cette ville, et le courage des français quiles força de l’abandonner.

Nous vîmes successivement s’éloignertous les objets de la côte, et quand nous fûmes au large, nouséprouvâmes des balancemens que produisaient les vagues. Plusieursd’entre nous furent atteints du mal de mer, comme bien d’autresvoyageurs, et c’était en soupirant qu’ils récitaient les imprécationsd’Horace, tandis que ceux qui se croyaient à l’abri, discouraienttranquillement sur la douleur qu’on ressent à la mer, sur lesoulagement subit qu’on éprouve en débarquant, sur la cause etl’origine de cette affection, sur les précautions qui peuvent endiminuer la violence, sur les moyens qui peuvent en garantir. Ilimporterait sans doute fort peu de savoir que le siége du mal paraîtêtre dans la rétine, et que les convulsions de l’estomac, dans lesbalancemens d’un vaisseau, ressemblent à celles qui accompagnent levertige, ou qu’on éprouve dans les mouvemens rapides d’une voiture,dans les oscillations de l’escarpolette, dans l’impression que produitle tournoyement d’un courant, lorsqu’on regarde fixement l’eau quis’enfuit.

Mais quand on sait que ces observations, oiseuses enapparence, conduisent à trouver des spécifiques, et qu’en suggérantl’usage de l’éther, elles ont fait connaître qu’il ne fallait souvent,pour empêcher les spasmes de l’estomac, que deux ou trois gouttes decette liqueur, prises avec un peu de sucre ; on sait bon gré auxobservateurs de leurs recherches et de la découverte heureuse quel’analogie leur a fait faire (noteX).

L’ANCIENLAZARET : LE PORT

COMBLÉ.

Ily avait environ deux heures que nous étions partis d’Honfleur, et qu’enparcourant alternativement deuxcôtés d’un rectangle, nous avancionsdans la direction de la diagonale, lorsque nousdécouvrîmes unattérissement, nommé le hoc, qui servait autrefois de lazaret auxvaisseaux assujettis à la quarantaine. Nous vîmes distinctement, aumoyen de nos lunettes, quelques restes des fortifications du portd’Harfleur, jadis fameux, occupé tour à tour par la France et parl’Angleterre et appelé par Monstrelet, le souverain port de toute laduché de Normandie (noteXI).

Ce même port, où les plusgrands armemens qu’on faisait, dans le 15.e siècle, étaientreçusavec avantage, est aujourd’hui totalement comblé ; des atterrissemenssuccessifs l’ont, en quelque sorte, reculé dans les terres, etle Hâvre-de-gracea remplacé sur la Seine le port d’Harfleur abandonnépar la mer en moins de trois cents ans. Le déplacement progressif de lamer, est constaté, par des monumens sans nombre, sur tous les points duglobe ; mais ses effets, qui sont aussi récens près d’Harfleur qu’ilssont nuisibles à cette ville, exciteront sans doute l’attention desnaturalistes, des navigateurs et des commerçans. L’affermissement duHâvre dont la mer inondait le terrain, lorsqu’Harfleur était un port ;les dépôts de vase et de sable qui semblent de temps en temps menacerle port d’Honfleur, à la rive opposée ; les alluvions intermittentesqui transposent souvent le confluent de la Risle, et qui rendentaujourd’hui si difficile l’accès de cette rivière, autrefois navigable; sont des circonstances qui doivent être mûrement pésées, si jamais ons’occupe des projets d’aggrandissement et d’amélioration que des hommesamis de leur pays, ont cru pouvoir devenir utiles.

La ville duHâvre elle-même ne peut être indifférente, sur ce que présagent depareilles variations. Quand le port d’Harfleur recevait les flottes despuissances maritimes, on ne prévoyait pas que trois cents ans après, cene serait plus qu’une vaste prairie, au milieu de laquelle il neresterait qu’une rivière étroite, capable seulement de donner l’entréedans la ville à quelques petits bateaux !

LEDÉBARQUEMENT : LE PORT DE MER :

LEBATEAU PLONGLEUR.

Nousnous trouvâmes fort près du Hâvre, à la suite des réflexions que nousvenions de faire, et les constructions de cette ville attirèrent nosregards et toutes nos pensées.

Bientôt nous doublâmes la jettéedu sud et nous passâmes devant la grosse tour de François I.er. Nousdescendîmes sur le quai, au bout de la grande rue, à l’endroit où lesmagnifiques terrasses d’Ingoville offrent à l’œil enchanté, lespectacle d’un amphitêâtre immense, dont les galeries sontalternativement chargées de maisons élégantes et de bosquets charmans.

Laporte d’Ingoville, construite par la cardinal Richelieu (19), terminaitautrefois la grande rue et masquait la côte : c’est à la démolition decet ancien ouvrage et de ses tours, qu’on doit la beauté de laperspective.

La ville est très agréable, et si la guerre quidétruit tout, n’eût pas mis, depuis quelques années, ladésolation dans le commerce, nous n’eussions pas eu ladouleur devoir le bassin tout entier, rempli de vaisseaux désarmés, offrantl’image du dépérissement et de la destruction ; les chantiersabandonnés ; les bras du commerce paralisés, ses sources taries ; et lamoitié des habitans épuisant, dans la détresse et l’inaction, lesrestes d’une ancienne abondance, dont leurs vœux ne peuvent hâter leretour.

Nous eûmes bientôt parcouru la ville, et prisconnaissance de ce qu’il y avait d’intéressant : nous vîmes l’ancienbassin, les vannes et le pont tournant, le bassin neuf, les détails del’intérieur des vaisseaux, l’arsenal, les vestiges de l’ancien ouvrageà corne, construit par les ordres du cardinal de Richelieu et à sesfrais (noteXII).

Quelques-uns d’entre nous virent aussi cebateau fermé, construit en cuivre et en bois, qui nageait, pendantquelque temps, entre deux eaux, après avoir plongé, et qui remontaitsur l’eau à une grande distance du point de l’immersion. Il était alorsun objet de curiosité et le secret de sa construction n’était pasconnu. Ceux qui le virent, observèrent qu’il était ponté en cuivrejusqu’auprès du bord ; ils pensèrent que ce bateau-coffrepouvaitaisément contenir deux hommes, pour le faire plonger en introduisant del’eau ; pour le faire mouvoir et le diriger au moyen d’un moulinet ;enfin pour le faire remonter, en expulsant l’eau formant l’excès dulest.

LERIVAGE : LES ANÉMONES ET LES ORTIES

DE MER: LES PÉTRIFICATIONS.

Lamer qui s’était retirée pendant que nous parcourions la ville, avaitdécouvert le rivage à l’ouest du Havre, et nous nous portâmes avecempressement sur ce terrain que Diquemarre a rendu célèbre par sesdécouvertes sur les anémones de mer (20).

Les premiers pas quenous fîmes, sur le rivage, ne nous offrirent rien d’intéressant ; ilétait entièrement stérile ; nous marchâmes pendant une demi-heure, sanstrouver autre chose que des orties de mer, échouées sur le sable, etdont la putréfaction était plus ou moins avancée (21).

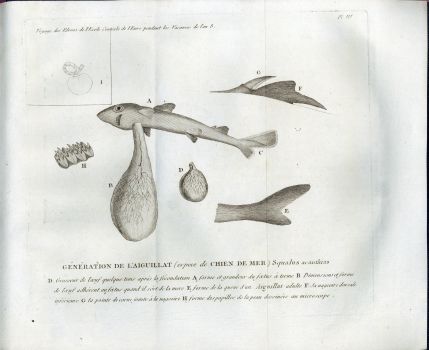

Le nomd’orties qu’on donne communément à ces zoophytes, ne doit pas fairecroire qu’ils puissent causer de la douleur, comme la plante qui portele même nom, à moins que cette propriété ne tienne à la vie de l’animal; en effet nous en touchâmes plusieurs, à différentes reprises, etpersonne n’eut à regretter d’en avoir fait l’essai.