Corps

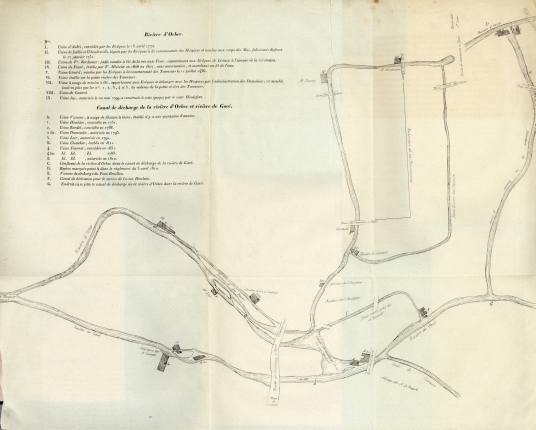

| [Pétitionde la Commission administrative des Hospices de Lisieux à M.le Préfet du Calvados sur le volume d’eau qui appartient au Moulin desHospices].-Lisieux : Imprimerie de Pigeon, 1838.- 20 p.-[1] f. de pldépl. ; 26 cm. Saisie dutexte : S.Pestel pour lacollectionélectronique de la MédiathèqueAndré Malraux de Lisieux (16.VI.2016) Texte relu par : A. Guézou Adresse : Médiathèque André Malraux,B.P. 27216,14107 Lisieux cedex -Tél. : 02.31.48.41.00.- Fax : 02.31.48.41.01 Courriel : mediatheque@lintercom.fr, [Olivier Bogros]obogros@lintercom.fr http://www.bmlisieux.com/ Diffusionlibre et gratuite (freeware) Orthographe (même fautive)et graphie conservées. Texteétabli sur l'exemplaire de la Médiathèque (Bm Lx : Norm 40 br). [Pétition de la Commission administrative des Hospices deLisieux à M. le Préfet du Calvados sur le volume d’eau qui appartientau Moulin des Hospices]  ~ * ~ A Monsieur Target, Préfet du Calvados, Officier de l’Ordre royal de la Légion-d’honneur, Les Membres de la Commission administrative des Hospices de Lisieux ont l’honneur d’exposer : ~ * ~ Une grande contestation qui s’agite depuis deux ans, au sujet de ladistribution des eaux, et devant le tribunal de première instance deLisieux, et devant la cour royale de Caen, entre MM. Labbey,Thillaye-d’Heudreville, et Mme Ve Bordeaux, MM. Girard, Jus et Fourey,est renvoyée devant vous. Les hospices, jusqu’au jour de leur délibération du 12 avril dernier,qu’ils vous ont adressée (1), n’avaient point élevé la voix, n’avaientpris aucune part au procès. Confians dans les droits que leur assureleur position, puisqu’ils représentent, pour le droit aux eaux, les ÉVÊQUES, dont provient le moulin dont ils sont aujourd’huipropriétaires ; confians encore dans la bonté de la cause quedéfendaient, et Mme Ve Bordeaux, et MM. Girard, Fourey et Jus, etcraignant aussi de se jeter de prime-abord dans un procès, ils sontrestés spectateurs de la lutte, sachant bien que si l’issue ne leurétait pas favorable, ils pourraient alors parler à leur tour, etréclamer ce qui leur appartient de temps immémorial, l’eau dontjouissait le moulin des hospices avant que les auteurs de MM. Labbey etThillaye-d’Heudreville eussent construit leurs moulins, et ceux-ci leurusine. Après l’arrêt de la cour de Caen qui renvoie les parties devant vous,MM. Labbey et d’Heudreville vous ont adressé un Mémoire où on lit, à lapremière page : « La rivière d’Orbec se divise, à l’entrée de Lisieux, en deux canaux :le canal de la Ville et le canal de Gacé. En tête du canal de Gacé setrouvent deux usines qui appartiennent aux sieurs Labbey etd’Heudreville ; elles sont désignées sur le plan par les nos I et II. L’eau qu’elles utilisent s’écoule par le canal de Gacé, est perdue parle canal de la ville. Vient ensuite l’usine n° III ; elle appartient à Mme Bordeaux ; elle aremplacé un ancien moulin à blé connu sous le nom de Moulin de la rueaux Fêvres. Elle se trouve en tête des usines qui utilisent les eaux ducanal de la Ville. Vous voyez déjà, Monsieur le Préfet, deux intérêts en présence :l’intérêt des usines nos I et II, qui jettent leurs eaux dans le canalde Gacé, et l’intérêt de l’usine n° III, qui marche avec les eaux ducanal de la Ville. Les usines nos I et II représentent toutes lesusines du canal de Gacé ; l’usine n° III représente les usines du canal de la Ville. » Ainsi disent nos adversaires. MM. Labbey et d’Heudreville ne posent pasles faits tels qu’ils doivent l’être : ils établissent en principeque la rivière d’Orbec se divise en deux canaux : le canal de la Villeet le canal de Gacé ; ils mettent ces deux canaux supposés sur la mêmeligne, et, partant de là, ils demandent pour l’un et pour l’autre unpartage égal des eaux, ou à peu près. C’est là une erreur manifeste. Vous, Monsieur le Préfet, qui avezlongtemps habité Lisieux, et qui connaissez l’endroit où, au point E(2), le trop-plein de la rivière d’Orbec s’échappe pour aller rejoindrela rivière de Gacé au point G, ne penserez-vous pas avec nous que lecanal qui, aujourd’hui, traverse la Ville, a été fait tout exprès pourles besoins de cette Ville, et les besoins des moulins que les évêques,maîtres absolus dans ces temps-là, avaient établis ; que le déversoirqui existe aujourd’hui au point E n’a été placé là que pour sauver laVille et ses moulins des inondations, et avoir près de soi, sous lamain, les vannes nécessaires à la manœuvre des eaux ? En effet, cedéversoir eût pu être mis à l’endroit où, dans la prairie dite deBeuvillers, se trouvait autrefois le lit de la rivière d’Orbec ; carson lit à travers la Ville, retenant les eaux au moyen de diguesélevées, des deux côtés, plus de deux pieds au-dessus du niveau de laprairie, n’est pas un lit naturel : c’est un lit creusé de maind’homme, nous le répétons, et creusé tout exprès pour les besoins de laVille et des moulins situés dans son enceinte. Le déversoir lui-même,que MM. Labbey et d’Heudreville nomment canal de Gacé, n’est quesecondaire, et créé seulement contre les inondations. Il ne faut donc pas mettre ces deux canaux sur la même ligne, et leurdonner la même importance, puisque l’un a été fait pour l’autre, lecanal de décharge pour le canal de la Ville. Au surplus, les auteurs de MM. Labbey et d’Heudreville ne les ontjamais confondus, comme ces derniers ; car, dans la pétition queprésentait M. Aubry avant le Règlement de 1810, il ne désignait lecanal où se trouvait son usine que par le nom de canal de décharge dela rivière d’Orbec. MM. Labbey et d’Heudreville écrivent que l’usine qu’ils ont achetée128,000 fr., sur expropriation de MM. Foubert-Delaize, le 11 janvier1826, et à laquelle ils ont fait des travaux considérables, représentepour eux un capital de plus de 350,000 fr. ; il est fâcheux qu’avantd’être plus certains de leurs droits, ils aient fait des dépenses aussiimportantes ; mais il ne faut pas que, pour sauver ces dépenses, LESDROITS, LA VALEUR des moulins des hospices soient diminués. Vous avez, sans doute, entendu parler, Monsieur le Préfet, du projet deréunion des hôpitaux de la ville de Lisieux dans le local de l’hôpitalgénéral. Ce projet, adopté par la majorité de la commissionadministrative des hospices, et la majorité du conseil municipal, serabientôt soumis à votre approbation. Vous y verrez que, pour parvenir àexécuter financièrement ce projet, il est question de vendre leMoulin-à-Blanc, usine n° VII, moulin des hospices. Il est bien important que le volume d’eau qui appartient aux hospicesne souffre pas de diminution ; car quelques cents litres de plus ou demoins, dans une ville, au centre d’une cité, se vendent au poids del’or ; et assurément, si on retranchait de la chute d’eau duMoulin-à-Blanc une force de quelques chevaux, on lui ferait un tortimmense. En effet, le prix d’une chute d’eau, dans une ville, est enraison directe de sa force et suit une progression toujours croissante.Ainsi, plus on a de force, plus on vend cher à proportion, les frais depremier établissement restant toujours à peu près les mêmes pour celuiqui le crée. Que MM. Labbey et d’Heudreville aient fait des dépenses considérables,cela peut être ; que les hospices aient un intérêt très-grand à avoirle plus d’eau possible, vous le concevez aussi, Monsieur le Préfet ;mais vous tiendrez la balance, et vous la ferez pencher du côté du bondroit, sans égard pour des prétentions mal fondées. Consignons ici quelques principes que personne ne nous contestera. L’usine no VII. a été construite autrefois par les évêques de Lisieux,comme l’usine n° III. elle se perd dans la nuit des temps, et estarrivée jusqu’à la révolution de 89, possédée par les ÉVÊQUES, COMTESET SEIGNEURS TEMPORELS DE LISIEUX. Ceux-ci auxquels appartenaient les moulins de la Ville, et qui avaientgrand intérêt à leur conserver le plus d’eau possible, en créant lepetit moulin à foulon (no II.), ne firent que se servir de l’eau qui seperdait par le Canal de décharge. Ce petit moulin fut fieffé à lacommunauté des marchands de frocs en 1751. Quant au moulin n° I., il ne fut établi qu’en 1772, et M. de Condorcet,alors évêque, ne lui accorda que la permission de prendre l’eau parune ouverture de 20 pouces de largeur, et encore devait-il cesser deprendre l’eau quand elle manquerait aux moulins de l’évêque. Celarésulte des titres de MM. Labbey et d’Heudreville eux-mêmes. Dans la décision que vous allez rendre, Monsieur le Préfet, votre vœusera certainement, non pas de bouleverser et de dénaturer lesprincipales dispositions du règlement de 1810, mais bien de lever lesdoutes que la cour royale a conçus sur le sens de quelques-uns de sesarticles. MM. Labbey et d’Heudreville reconnaissent eux-mêmes (page 6), que cetarrêté est LA CONSTITUTION, LA LOI de toutes les usines de Lisieux. Ilsn’osent pas vous proposer ouvertement de violer cette constitution, etde la remplacer par une autre ; leur conclusion n’a pour but apparentque d’obtenir de vous, soit d’interpréter, soit de compléter lerèglement. Ils demandent donc le maintien de cet acte administratif,puisque demander qu’un acte soit interprété, c’est bien vouloir qu’iln’y soit pas porté d’atteinte. Cependant, si, comme ces Messieursvoudraient le faire décider, il n’était accordé à la rivière de laVille que 7 à 800 litres d’eau, tandis que le Canal de décharge enobtiendrait une quantité de beaucoup supérieure, nous ne craignons pasde dire que ce serait consacrer la subversion du règlement de 1810, ledénaturer dans son texte et dans son esprit, sacrifier les droits denombreuses usines, les droits d’une ville entière à des prétentionsqui ne s’appuient que sur un intérêt particulier. Comme il s’agit de l’interprétation du règlement du 3 avril 1810, nousle citerons dans ses Articles qui ont rapport à la rivière d’Orbec, cesont les Articles : I., II., III., IV., V., VI., VII., et XIX. « Art. I. Le Canal de décharge de la rivière d’Orbec, indiqué sur lesplans joints au rapport de l’ingénieur en chef, par les lettres A D,sera maintenu dans son état actuel ; mais pour éviter la trop grandeélévation des eaux qui deviendrait nuisible aux propriétairesriverains, le dessus du barrage, qui se trouve au point A (3) seraabaissé de 16 centimètres, et les vannes de ce déversoir serontmanœuvrées de manière à empêcher, autant qu’il sera possible, touteespèce d’inondation. » Art. II. Les titres de concession, la situation et l’ancienneté del’usine n° III., lui donnant la priorité sur toutes celles qui setrouvent établies le long de la rivière d’Orbec, elle conservera sesvannes dans leur largeur et autres dimensions actuelles. » Art. III. Cette usine demeure néanmoins assujétie à dépenserconstamment, soit par sa vanne de décharge, soit par celle demouvement, soit par les deux à la fois, une quantité d’eau uniforme,afin que les usines inférieures n’aient point à souffrir de ladiminution du volume des eaux. » Art. IV. Pour régulariser la dépense d’eau utile à ladite usine n°III., on règlera la hauteur dont la vanne sera levée, conformément auvolume d’eau nécessaire aux usines d’aval, et dans aucun cas, cettedépense ne pourra être diminuée. » Art. V. Comme la roue de l’usine n° III. fait mouvoir ensemble ouséparément deux moulins à blé, il y aura variation dans la hauteur donton levera la vanne de mouvement ; en conséquence, lorsqu’on baisseracette vanne, on levera celle de décharge, de manière à toujours fournirle même volume d’eau, lequel sera déterminé par des expériencesdirigées par l’ingénieur de l’arrondissement de Lisieux. » Art. VI. Les usines nos I. et II. conserveront leurs vannesactuelles ; mais elles ne pourront prendre l’eau qu’autant que larivière d’Orbec en fournira pour affleurer le dessus du barrage établiau point A ; l’ordre de priorité devant s’établir en raison del’ancienneté des titres, l’usine no II. aura la préférence sur celle n°I. qui est la moins ancienne. » Art. VII. Les vannages et les déversions des usines IV., V., VI.,VII., VIII. et IX. seront maintenus dans leurs dimensions actuelles ;mais chaque usine sera tenue de dépenser régulièrement l’eau qu’ellerecevra, à l’effet de la transmettre en totalité à celle qui lui estinférieure, et d’empêcher en même temps qu’elle ne reflue sous la rouede l’usine supérieure. » La hauteur du dessus de ces vannages sera déterminée, après desexpériences, par l’ingénieur de l’arrondissement. » Art. XIX. Aussitôt que l’eau viendra à manquer aux usines III.,IV., V., VI., VII., VIII. et IX. de la rivière d’Orbec, et qu’elle setrouvera en contrebas du repère du biez supérieur de l’usine n° III.,on baissera les vannes de décharge, et même celles de mouvement desusines n° I. et II ; les propriétaires de ces deux usines auront à ceteffet, chacun à leur disposition, la vanne du barrage A, afin qu’elleleur serve de décharge en cas de besoin. L’usine n° II. aura, comme laplus ancienne, la préférence sur celle n° I., et sera fermée ladernière. » Messieurs Labbey et d’Heudreville appellent uniquement, Monsieur lePréfet, votre attention sur l’Article IV : « Pour régulariser ladépense de l’eau utile à ladite usine n° III., on règlera la hauteurdont la vanne sera levée conformément au volume d’eau nécessaire auxusines d’aval, et dans aucun cas cette dépense ne pourra être diminuée.» « Vous avez, disent-ils (Page 22), un pouvoir discrétionnaire pourcombler la lacune qui, selon eux, se présente dans l’arrêté. Aucundroit privé, disent-ils encore, l’arrêt du 22 décembre 1837 leproclame, ne peut entraver l’action administrative. » Nous nousréjouissons que vous ayez ce pouvoir discrétionnaire, car il mettrafin, nous l’espérons, à cet éternel procès. En isolant l’Art. IV. du règlement de l’ensemble des autres ArticlesI., II., III., V., VI., VII. et XIX., et en restreignant les besoins del’usine n° III. aux besoins de l’usine n° V., Messieurs Labbey etd’Heudreville se mettent fort à leur aise, et font bon marché de cetArticle IV. en lui donnant l’interprétation qu’ils lui prêtent. L’Article IV. ne dit pas que la vanne de l’usine n° III. sera levéeconformément aux besoins de l’usine n° V. (S’il l’eût entendu ainsi,il l’eût dit ; il ne l’a pas dit, parce qu’il savait qu’il ne pouvaitléser les droits de l’usine n° III. et ceux de l’usine n° VII. (Moulindes Hospices (4)). Il dit au contraire : Que la vanne sera levéeconformément au volume d’eau nécessaire AUX USINES D’AVAL. Pourquoi a-t-il dit aux usines d’aval, et non pas au numéro V. ?C’est qu’il savait bien que le volume d’eau qui arrivait à l’usineGirard était plus considérable que celui qu’elle utilisait, puisque,par suite, le sieur Girard obtint, le 18 août 1810, d’élargir sa vannede prise de 20 centimètres, et de la porter de 75 centimètres à 95centimètres de largeur pour dépenser toute l’eau que lui envoyaitl’usine no III., eau qui retournait au moulin des hospices. Donc le règlement n’a pas entendu limiter les besoins de l’usine n°III. aux besoins seulement de l’usine V., mais bien reconnaître lesbesoins des usines d’aval en général, et ainsi du moulin des hospicesn° VII, en particulier. Si dans l’Article IV., il n’est pas plus que les autres en avalnominativement désigné, c’est qu’on ne prévoyait pas qu’il pût jamaiss’élever un doute tendant à diminuer le volume d’eau de la rivière dela Ville, en présence de : L’Art. II. « Les titres de concession, la situation et l’ancienneté del’usine no III lui donnant la priorité sur toutes celles qui setrouvent établies le long de la rivière d’Orbec, elle conservera sesvannes dans leur largeur, et autres dimensions actuelles. » L’Art. III. « Cette usine demeure néanmoins assujétie à dépenserconstamment, soit par sa vanne de décharge, soit par celle demouvement, soit par toutes les deux à la fois, une quantité d’eauuniforme, afin que les usines inférieures n’aient point à souffrir dela diminution du volume des eaux. » AFIN QUE LES USINES INFÉRIEURES N’AIENT POINT A SOUFFRIR DE LADIMINUTION DU VOLUME DES EAUX !....... L’Art. VI. « Les usines n° I et II (l’usine de MM. Labbey etd’Heudreville) conserveront leurs vannes actuelles ; mais elles nepourront prendre l’eau qu’autant que la rivière d’Orbec en fournirapour affleurer le dessus du barrage établi au point A. » ELLES NE POURRONT PRENDRE L’EAU QU’AUTANT QUE LA RIVIÈRE D’ORBEC ENFOURNIRA POUR AFFLEURER LE DESSUS DU BARRAGE ÉTABLI AU POINT A !... L’Art. XIX. (Aussitôt que l’eau viendra à manquer aux usines III.,IV., V., VI., VII (moulin des hospices), VIII et IX de la rivièred’Orbec, et qu’elle se trouvera en contrebas du repère du biezsupérieur de l’usine n° III, on baissera les vannes de décharge, etmême celles de mouvement, des usines no I et II. » Vous, usines n° I. et II., aujourd’hui usine de MM. Labbey etd’Heudreville, VOUS BAISSEREZ VOS VANNES DE DÉCHARGE, MÊME CELLES DEMOUVEMENT QUAND L’EAU VIENDRA A MANQUER A L’USINE N° VII. C’estle règlement qui vous le dit, et vous voulez qu’en vertu d’un seularticle de ce règlement à qui vous faites dire ce qu’il ne dit pas, onvous admette au partage des eaux !.... Vous allez même plus loin, vousparlez en maîtres, vous n’en donnerez que 7 à 800 litres, mais c’estincroyable !... Vous n’êtes que sur le Canal de décharge, et vousvoulez presque vuider le canal principal au détriment des droitsacquis, par l’ancienneté et leur position, à des usines autrefois plusimportantes que vous !... En vérité, cela n’est pas admissible. Il ne faut pas, quand il s’agit d’appliquer un règlement, en isoler unarticle, et lui faire dire ce qu’il ne dit pas, il faut voir tous sesarticles, saisir son ensemble, car une phrase sans celle qui la suitpeut présenter un sens différent. Heureusement cet Art. IV., mêmeisolé, ne dit pas ce que lui font dire MM. Labbey et d’Heudreville. Ainsi se trouve anéantie la première proposition de leur Mémoire, page13 : « Aux termes de l’Article IV. de l’arrêté du 3 avril 1810, le droit depréférence, accordé sur les eaux à l’usine n° III., était limité parles besoins de l’usine n° V. » La seconde proposition est celle-ci, page 21 : « Si l’arrêté du 3 avril 1810 n’a point réglé l’étendue du droit del’usine n° III., il est juste de décider en le complétant, que MmeBordeaux ne pourra prendre, par préférence aux usines I. et II., que levolume d’eau nécessaire aux usines d’aval, à l’usine du sieur Girard. » La première proposition n’étant pas admise, la seconde se trouvenécessairement écartée, cependant, à l’occasion des développemensqu’elle a fournis à MM. Labbey et d’Heudreville, nous ferons suivrequelques réflexions. Ces Messieurs répètent (page 22) : « C’est en 1823 et 1825 que l’usinen° II. fut augmentée, à grands frais, par ses propriétaires, ellereprésente pour MM. Labbey et d’Heudreville un capital de plus de350,000. » Nous leur répèterons : En supposant que MM. Labbey etd’Heudreville aient fait des frais aussi considérables, il seraitfâcheux qu’ils les eussent faits avant de connaître leurs droits, maispour cela on ne peut leur sacrifier les droits de la rivière de laVille. Ils disent encore : « Mme Bordeaux a substitué, en 1834, une immensefilature au moulin à blé de la rue aux Fêvres. » Mais qu’importe à MM.Labbey et d’Heudreville que Mme Bordeaux ait substitué une immensefilature au moulin de la rue aux Fêvres, si elle ne demande à dépenserque l’eau qui lui appartient légitimement ? Mais qu’importerait à cesMessieurs que les hospices construissent, à la place de leurs moulins,un immense établissement hydraulique, s’ils ne dépensaient que l’eauqui leur appartient ? Qu’importe la grandeur d’un établissement quand il prend pour pierreangulaire : son droit. On lit plus bas (page 22) : « Si l’on admet le système de Mme Bordeaux,qu’elle appuie sur deux expériences successives, elle obtiendra de1,000 à 1,200 litres. La rivière fut jaugée le 29 août 1836, enprésence de M. le Président du Tribunal et de toutes les partiesintéressées, par M. Granger, dont elle ne récusera pas, sans doute, letémoignage ; elle avoit pour les usines des exposans, pourl’usine n° III. et les autres usines d’aval, 1,111 litres. » Il ne faut pas se baser sur ce jaugeage qui fut fait alors, car iln’eut lieu qu’après trois années de sécheresse, et chacun sait combienle volume des eaux diminua partout après les étés de 1834, 1835 et1836. Des rivières assechèrent presque dans le Calvados. En outre,cette expérience ne fut point répétée. Elle ne fut point faite avec lesprécautions convenables ; c’était encore au temps où l’on baigne lesprairies, et on ne s’assura pas si, au moment de l’expérience, aucuneretenue d’eau n’avait lieu en amont par une cause quelconque, par lesmoulins ou par le baignage. Mais nous irons plus loin. N’y eut-il habituellement que ce volumed’eau, MM. Labbey et d’Heudreville n’auraient pas droit au partage, card’après le règlement du 3 avril 1810, Article XIX. : « Aussitôt quel’eau viendra à manquer aux usines nos III., IV., V., VI., VII., VIII.et IX. de la rivière d’Orbec, et qu’elle se trouvera en contrebas durepère du biez supérieur de l’usine n° III., ON BAISSERA LES VANNES DEDÉCHARGE, ET MÊME CELLES DE MOUVEMENT DES USINES Nos I. ET II. » N’est-ce pas là un règlement de toute force ? MM. Labbey etd’Heudreville, usines nos I. et II., vous devez vous arrêter, si l’eaun’arrive pas suffisamment aux nos III., IV., V., VI. VII., VIII. et IX.de la rivière d’Orbec ; VOUS BAISSEREZ VOS VANNES DE DÉCHARGE, ET MÊMECELLES DE MOUVEMENT. C’est écrit en toutes lettres. On lit encore au Mémoire de MM. Labbey et d’Heudreville (page 22) : «Voudrez-vous donc, Monsieur le Préfet, sacrifier une usine importante,qui a le droit du préoccupant, qui a la faveur de la possession, à uneusine nouvelle ? » « Le droit du préoccupant !... » Ah ! vraiment, Messieurs, vous n’ypensez pas, vous intervertissez les rôles. Oui, votre usine à filer lalaine est plus ancienne de 10 ans que celle de Mme Bordeaux, elle estplus ancienne que celle que créeraient aujourd’hui les hospices. Maisle moulin à friser n° I., mais le moulin à foulon n° II. que représentevotre usine, étaient-ils plus anciens que le moulin à blé des évêquesdans la rue aux Fêvres, n° III., que le moulin à blé des évêques, ditle Moulin à Blanc, n° VII, appartenant aux hospices ? Non assurément. C’est pourtant de là, il nous semble, que part le droit du préoccupant. Nos adversaires disent (page 23) : « Que si la rivière a 1,200 litresMme Bordeaux, en prenant 800, en aura les deux tiers, et que saposition est excellente quoi qu’il arrive. » Voilà une fausse manière de présenter la question, et qui pourraitégarer celui qui ne la verrait que sous le jour où la montrent MM.Labbey et d’Heudreville, en disant que la rivière jaugée le 29 août1836 ne donnait un volume d’eau que de 1,111 litres. A cette assertion nous avons répondu plus haut, et nous dirons ici : larivière dans son état normal (c’est ce qu’ont constaté les premiersexperts nommés par le tribunal de Lisieux), contient, au moins, deuxmille cinq cents litres d’eau. Mme Bordeaux en prenant douze cents quireviendraient au moulin des hospices, MM. Labbey et d’Heudreville enauraient encore plus pour leur usine que n’en avaient avant 1823 lesdeux petits moulins qu’elle remplace. A la page 26, MM. Labbey et d’Heudreville posant en principe que lesieur Langlois, meunier, prédécesseur de Mme Bordeaux, ne levantsa vanne que de 8 à 9 pouces, ne dépensait jamais, et ne pouvaitdépenser, et n’avait droit à dépenser que 650 à 750 litres d’eau, cesMessieurs, disions-nous, tirant de ce fait qu’ils posent comme certain,la conséquence que c’est là le volume d’eau qui appartient aux usinesd’aval, commettent une grave erreur. En effet, qu’importe au moulindes hospices, qu’importe aux autres usines, que Langlois ne levât savanne que de 8 à 9 pouces. D’abord rien ne prouve cette assertion,Langlois a dit (ou n’a pas dit) 8 à 9 pouces, comme il eût pu dire 12 à15 pouces. Un on dit est-ce là la limite d’un droit ? Ensuite, Langlois levait sa vanne, selon qu’il avait plus ou moinsbesoin d’eau pour le plus ou le moins de travail qu’il avait àfaire, et cela ne préjudiciait en rien à son droit, ni aux droitsqu’avait le moulin des hospices à la quantité d’eau qu’il recevaithabituellement. A la page 27, on lit : « Le jugement du tribunal de Lisieux et l’arrêtde la cour ont, au provisoire, accordé à Mme Bordeaux 1,000 litresd’eau. Elle fait tout ce qu’elle peut pour les dépenser : elle noie les usineset les propriétaires d’aval ; le sieur Girard, n° V, ne peut maintenirl’eau au repère. Deux jugemens du tribunal de police de Lisieux, à ladate des 6 et 20 février 1837, l’ont condamné pour ce fait. » Nous répondons : Il y a encore ici une erreur matérielle. D’abord, leMoulin des hospices n’a qu’à peine de l’eau pour marcher. Ensuite, cesMessieurs, qui prétendent avoir pour eux seuls la presque totalité deseaux, s’appuient sur tous les moyens qui paraissent étayer leur cause,et ils veulent imputer aux 1,000 litres d’eau accordés provisoirement àMme Bordeaux l’élévation des eaux au-dessus du repére, pour laquelle M.Girard a été condamné. Vous concevrez facilement, Monsieur le Préfet, que ce ne sont pas les1,000 litres d’eau qui ont causé cette élévation. Si M. Girard eût tenusa vanne de décharge toujours exactement levée à proportion de l’eauque dépensait sa vanne de mouvement, cette élévation des eaux n’eût paseu lieu. En outre, elle est due aussi à quelques usines intermédiaires non autorisées, qui, pour mettre en train, amassent l’eau au moyen debarrages transversaux, et ainsi la font refluer sur les lavoirs voisins. Ce sont si peu les 1,000 litres d’eau qui causent les noyades dontparlent ces Messieurs, qu’avec 400 litres, et même avec moins, onproduirait le même résultat : il suffirait, pour cela, d’abaisser lesvannes de M. Girard, et les barrages des usines intermédiaires. Decette façon, l’eau monterait et noierait tout autant les riverains,tandis que, sans les barrages, et M. Girard levant ses vannes àproportion de son travail, il passerait dans la rivière 1,600 litresd’eau, et plus, sans qu’aucun lavoir, sans qu’aucuns riverains fussent noyés. Ce n’est donc pas aux 1,000 litres d’eau envoyés par Mme Bordeaux quedoivent, ainsi que le disent nos adversaires, être attribuées lescondamnations de M. Girard, mais bien aux causes que nous venonsd’indiquer. Nous allons vous exposer un témoignage de faits irrécusables, Monsieurle Préfet ; vous les lirez ; vous prononcerez après. Le 16 avril 1803, sur la demande de M. Aubry, un état de lieux del’usine de la rue aux Fèvres fut dressé par M. Ménager, ingénieur desponts et chaussées, « en présence de M. le maire de Lisieux, et despropriétaires des usines inférieures et supérieures, sur le mouvementdesquelles les dimensions des déversoirs et pales de mouvement del’usine de la rue aux Fêvres peuvent influer : tels le citoyen Girard,propriétaire d’un moulin à friser les frocs établi en aval, sur lecours de la rivière d’Orbec ; le citoyen Ménel, conservateur desdomaines, représentant le gouvernement, qui est propriétaire d’uneusine à moudre le blé, dite le Moulin-à-Blanc, située à l’aval, sur lecours de la rivière d’Orbec ; le citoyen Vimont, propriétaire d’unmoulin à fouler les frocs, situé en amont, sur une dérivation de larivière d’Orbec ; tel, enfin, le citoyen Aubry, propriétaire de l’usinede la rue aux Fêvres, dont il s’agit, et d’une usine à friser les frocsétablie, comme celle du citoyen Vimont, en amont, sur une dérivation dela rivière d’Orbec. Tous ont signé sur les lieux, sans réclamation. Signé : F. P. MÉNAGER, ingénieur des ponts et chaussées ; NASSE, maire ; Léonard AUBRY ; F. VIMONT. MÉNEL, et GIRARD, tant pour luique pour ses co-propriétaires, avec observation que le déversoir del’usine dont il s’agit a été exhaussé il y a environ dix ans, et soustoutes ses réserves à cet égard. » MM. Aubry et Vimont, pour leurs usines d’Amont, sont représentéspar MM. Labbey et d’Heudreville. Le 8 mai 1803, dans un rapport de M. Lescaille, ingénieur en chef duCalvados, sur la pétition du sieur Léonard Aubry, on lit que « l’usineà friser les frocs, du citoyen Aubry, et celle à fouler les frocs, ducitoyen Vimont, quoique supérieures, ne sont cependant établies quesous la condition de ne prendre que l’eau surabondante de la rivièred’Orbec…………… ; que, de la surélévation du déversoir de la rue auxFêvres, il ne s’en suivrait pas moins que le moulin à blé de la rue auxFêvres, étant en activité, dépenserait un volume d’eau suffisant pourles usines inférieures, qui ont besoin d’une moindre force ; l’usineà friser les frocs, du citoyen Girard, établie immédiatement au-dessousde celle de la rue aux Fêvres, a été construite à la place d’un moulinà tan. Evidemment, ces sortes de machines ont besoin d’un moindrevolume d’eau que les moulins à blé (ET CELA EST DÉMONTRÉ PAR LE FAIT,PUISQUE L’USINE DU CITOYEN GIRARD TOURNANT COMME IL CONVIENT, ILS’ÉPANCHE CONSTAMMENT UNE CERTAINE QUANTITÉ D’EAU QUE LE BIEZ TROPPETIT NE PEUT CONTENIR), ou tout au plus d’une force équivalente : nousvoulons parler du Moulin-à-Blanc, machine semblable à celle de la rueaux Fêvres, et qui suit immédiatement celle du citoyen Girard (5). » Le 31 mai 1803, M. Caffarelli, alors préfet du Calvados, sur le rapportsus-cité, de l’ingénieur en chef, accorda les fins de la demande dusieur Aubry. N’est-il pas de toute évidence, d’après ces pièces, que jamais lesauteurs de MM. Labbey et d’Heudreville, que jamais les ingénieurs dudépartement, que jamais M. le Préfet d’alors n’ont entendu limiter lesbesoins des usines à blé A CEUX DE L’USINE GIRARD ? Au contraire, ilsproclament que ces machines ont évidemment besoin d’un moindre volumed’eau que les moulins à blé !..... » MM. Labbey et d’Heudreville se sont bien gardés de parler de cespièces-là !..... Qu’on dise, après cela, qu’il faut interpréter l’article IV duRèglement de 1810, comme s’il ne s’expliquait pas lui-même, comme sitous ses articles I, II, III, V, VI, VII et XIX n’étaient pas formels ! Le Règlement de 1810 fut rendu sur les pétitions des bordiers desrivières de Gacé et d’Orbec. Or, on lit dans la pétition des sieursRobillard, Bourgeois et Bocage, qui se trouvaient sur le canal dedécharge, comme maintenant MM. Labbey et d’Heudreville, qu’ilsdemandaient le surplus des eaux inutile aux établissemens sur larivière d’Orbec. » Or, on lit dans la pétition du sieur Aubry, possesseur alors de l’usinen° I, sa demande, tendant à ce que, « lorsqu’on s’occupera du Règlementconcernant la rivière d’Orbec, il soit autorisé à faire usage du trop-plein, qui rentrera ensuite dans le canal de décharge. » Qu’il y a loin du surplus des eaux inutile, du trop-plein demandéalors, au partage demandé aujourd’hui !..... MM. Labbey et d’Heudreville représentent le n° I, petit moulin à friserles frocs, qui, par son titre, ne possède qu’un petit canal de 20pouces de largeur, et doit cesser de marcher s’il n’y a pas assezd’eau pour la Ville ; ils représentent encore le n° II, petit moulin àfoulon qui, lors de la vente de 1751, ne consistait qu’en un bâtimentde 21 pieds de long sur 20 pieds de large, et en un petit terrain videde 20 pieds de profondeur sur neuf pieds d’ouverture, et dont, commeon en peut juger, l’importance était de peu de chose, comparativementaux moulins à blé et aux intérêts des propriétaires sur la rivière dela Ville. Dans cette vente, il n’est point parlé de l’eau. On sait quece moulin se trouve sur le canal de décharge. Eh bien ! n’est-ellepas au moins étrange, la prétention de ces Messieurs, de vouloir, parcequ’ils ont réuni au terrain primitif de vastes terrains qu’ils ontachetés, eux ou leurs auteurs ; parce qu’ils ont construit sur cesterrains une vaste usine ; parce que, pour faire marcher cette usine aulieu d’un canal de 20 pouces et de l’eau qui alimentait le petitmoulin à foulon, ils ont établi un canal de dix-huit pieds de largeur; de vouloir, disons-nous, déposséder la rivière principale au profitdu canal de décharge ? Petits moulins, enfans qui avez grandi, vous voulez dévorer votre mère!..... C’est impossible. En 1829, les hospices firent reconstruire à neuf leur moulin ; et alorsil fut question de traiter avec M. Fournet pour faire une usineimportante à la place de ce moulin. Mais, sur les réclamations desboulangers de la ville de Lisieux, réclamations pressantes, et motivéessur l’avantage qu’il y avait, pour la ville, à posséder dans son seinun moulin à blé d’une si grande puissance, il fut décidé qu’au lieu del’usine projetée, on referait le Moulin-à-Blanc, ce qui eut lieu. Dans l’ancien système où était monté ce moulin, quoique faisant sesvingt sommes de blé par jour, il ne dépensait pas toute l’eau qu’ilrecevait de la rivière de la Ville, ainsi que nous l’établissons dansune note de notre Mémoire (page 8). Lors de la construction, on établit deux tournans ; et, comme ilrestait encore de l’eau, on fit un troisième coursier par où on la fitpasser, et on se proposa de l’utiliser ultérieurement. La lettre suivante, de M. Granger, ingénieur, indique le volume d’eauqui passait alors aux moulins des hospices : Louviers, 30 juillet 1836. Vous me demandez, Messieurs, le volume d’eau que j’ai trouvé auxmoulins de l’hospice de Lisieux, lors du jaugeage que j’en fis enfévrier 1829, il se composait de trois écoulemens, savoir : Les deux roues ; Une lame par-dessus les vannes de décharge ; Un déversoir latéral en amont desdites vannes. Ces trois dépenses m’ont donné alors 1 mètre 40 cubes (1,400 litres)par seconde, et une chute de 1 mètre 33. Recevez, Messieurs, etc., Signé GRANGER. » Nous vous ferons observer ici, Monsieur le Préfet, que déjà en 1829l’usine de MM. Labbey et d’Heudreville marchait, qu’ils prenaient l’eaude la Ville pour activer leurs machines. Jugez, après cela, du volumed’eau qui passait dans la ville avant que leur usine marchât, alorsqu’il n’y avait à sa place que les petits moulins n° I. et n° II.Certes, il était considérable, car il était pour les teinturiers, leslaneurs, les tisserands, et autres apprêteurs de frocs et les moulinsdes évêques. On ne dira pas que l’eau était en février 1829 considérablement plusgrosse qu’en été, car l’administration des hospices, qui faisait faireces expériences et cherchait à trouver la vérité, n’eût pas mandé uningénieur pour jauger un volume d’eau accidentel. De plus, il ne peut jamais y avoir de crues d’eau dans le canal de laVille, puisque le déversoir aux vannes du Pont-Bouillon est établi pourles empêcher. Il est un fait physique, qui est à la connaissance de presque tous leshabitans de Lisieux, qu’ils attesteraient au besoin, que plusieursd’entre nous peuvent personnellement attester : c’est qu’aujourd’hui levolume d’eau qui passe dans le canal de décharge, est beaucoup plusconsidérable que celui qui y passait avant la construction de l’usinede MM. Labbey et d’Heudreville. D’où vient cette eau ? Elle est prise aux dépens du canal de la Ville,aux dépens de l’usine n° VII., moulin des hospices. Encore un fait qui vous démontrera ostensiblement, Monsieur le Préfet,que MM. Labbey et d’Heudreville reconnaissent eux-mêmes, au usines dela rivière de la Ville, le droit de prendre toute l’eau dont elles ontbesoin de préférence à eux ; c’est que maintes et maintes fois, avanttoute contestation judiciaire, la nuit comme le jour, il est arrivé quele meunier des hospices, le sieur Cantrel, lorsqu’il n’avait pas l’eausuffisante pour marcher, allait, sachant qu’on la détournait, à l’usinede MM. Labbey et d’Heudreville, faisait baisser les vannes, et quand ilreprochait aux contremaîtres ou à ceux qui se trouvaient là, de prendrel’eau qui lui appartenait ; personne ne voulait convenir avoir levé lesvannes, tant on sentait la justesse des plaintes du sieur Cantrel. Voilà, il nous semble, une reconnaissance bien implicite du droit depriorité des usines de la Ville, de notre usine n° VII. sur celles ducanal de décharge. MM. Labbey et d’Heudreville, vous disent, Monsieur le Préfet, enterminant leur Mémoire, que : « Vous continuerez l’état de choses, quevous confirmerez leur possession. » Non : nous en sommes sûrs, votrejustice se refusera à une pareille décision ! Ces Messieurs n’ont pas de possession, nous la méconnaissonsformellement, le tribunal de première instance, la cour de Caen, l’ontméconnue comme nous, en accordant provisoirement à Mme Bordeaux 1,000litres d’eau. Ce qu’ils appellent leur possession, n’est qu’unempiétement sur nos droits. Mais un empiétement contredit, clandestin,ne leur constitue pas un droit. Vous ne voudrez pas, Monsieur le Préfet, au préjudice des usines quiont des droits acquis et par leur ancienneté, et par leurs titres, etpar leur position, et par l’intention de tous les actes del’administration du département en 1803, au préjudice de droitsreconnus dans leurs pétitions par les auteurs de MM. Labbey etd’Heudreville, et consacrés par l’ensemble des dispositions duRèglement de 1810 (6), vous ne voudrez pas, disons-nous, favoriserl’usine de nos adversaires, à notre préjudice, et consacrer cettespoliation de la fortune des pauvres. En vain vous répétera-t-on que l’usine de MM. Labbey et d’Heudrevilleest plus ancienne que celle de Mme Bordeaux, que le Moulin des Hospices: vous saurez remonter à l’origine, et démêler l’erreur d’avec lavérité. En vain vous demandera-t-on de déclarer que « l’usine n° III ne peutréclamer, par préférence aux usines no I et II, que le volume d’eaunécessaire à l’usine no V, dite le Moulin-à-Tan. » Vous sauverez nosdroits, et vous déclarerez que l’usine n° VII (Moulin-à-Blanc) pasplus que l’usine n° III, n’est subordonnée aux besoins de l’usineGirard ; mais, au contraire, que cette dernière doit recevoir del’usine n° III les eaux utiles aux besoins de celle-ci, et utiles auxbesoins du Moulin des Hospices. Deux expertises, dont la dernière faite par MM. Alcan, Grouvelle etGranger, ingénieurs, lors du procès en première instance de nosadversaires avec Mme Bordeaux, ont reconnu qu’il fallait à l’usine n°III 1,200 litres d’eau par seconde. Nous pourrions, nous, et à justetitre, réclamer davantage ; car nous avons droit à toute l’eau quipassait dans la rivière de la Ville, avant et à l’époque du Règlement,et depuis, jusqu’à l’établissement de l’usine de ces Messieurs, quialors s’empara de notre eau, et ne la rendait que lorsque nous allionsla réclamer. Nous avons non seulement droit, nous vous prions d’yréfléchir, Monsieur le Préfet, à l’eau que dépensait notre moulin,mais encore à l’eau qui passait dans la rivière, de temps immémorial,et que nous n’utilisions pas, MAIS QUE NOUS ÉTIONS MAÎTRES D’UTILISER. Nous vous demandons, Monsieur le Préfet, de décider que l’usine n° III(Mme Bordeaux), prendra, par préférence, sur les usines n° I et II, aumoins douze cents litres d’eau par seconde, qui reviendront au moulindes hospices avec l’eau qui passe par le petit canal dit des Tanneurs,et de cette façon, MM. Labbey et d’Heudreville auront encore plus d’eauque n’en avaient autrefois leurs deux moulins n° I et n° II. Nous avons l’honneur d’être, avec respect, Monsieur le Préfet, Vos très-humbles et très-obéissans serviteurs, Lesadministrateurs des hospices de Lisieux : LEROY–BEAULIEU, Maire; LEBRET–DUDEZERT, DESCHAMPS, FRÉDÉRIC NASSE, A.LEFRANÇOIS. BECQUEMONT, Avocat,consulté sur la Réclamation. Lisieux, le 7 Juin 1838. ____________________________________ Lisieux, imprimerie de PIGEON. NOTES : (1) Cette délibération fut prise sur un rapport fait par M. FrédéricNasse. (2) Voir le Plan ci-joint. (3) Les plans cités en cet article Ier ne se trouvent plus aux archivesde la Préfecture. Nous ne savons pas pourquoi. (4) La Commission des Hospices est en mesure de prouver, par lesmeuniers et les boulangers, et une foule de personnes qui se rappellentles lieux avant et à l’époque du Règlement : 1° que le Moulin-à-Blancfaisait vingt sommes de blé par jour ; que l’eau dont il avait besoin,il la prenait par une seule vanne, et qu’auprès de cette vanne il yavait un déversoir par où s’échappait au moins autant d’eau que par lavanne du Moulin, et qu’on eût pu, avec cette eau, en faire un second dela même force. Il passait donc alors beaucoup d’eau dans la rivière dela Ville. (5) Les originaux de ces deux pièces sont aux archives de la Préfecturedu Calvados. (6) Il est à remarquer que l’auteur du Règlement, M. le préfetCaffarelli, est le même qui a signé le Rapport du 8 mai 1803, dont nousavons parlé, page 15. |