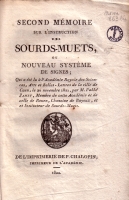

| JAMET, PierreFrançois (1762-1845) : Secondmémoire sur l'instruction des sourds-muets, ou Nouveau systèmede signes, qui a été lu à l'Académie royale des sciences, arts etbelles-lettres de la ville de Caen, le 20 novembre 1821.- Caen :Del’Imprimerie de P. Chalopin, 1822.- 75 p. ; 21,5 cm. Saisie du texte : O. Bogros pour la collectionélectronique de la MédiathèqueAndréMalraux de Lisieux (03.III.2012) [Ce texte n'ayantpas fait l'objet d'une seconde lecture contient immanquablement desfautes non corrigées]. Adresse : Médiathèque André Malraux,B.P. 27216,14107 Lisieux cedex -Tél. : 02.31.48.41.00.- Fax : 02.31.48.41.01 Courriel : mediatheque@cclisieuxpaysdauge.fr, [Olivier Bogros]obogros@cclisieuxpaysdauge.fr http://www.bmlisieux.com/ Diffusionlibre et gratuite (freeware) Orthographe etgraphieconservées. Texte établi sur l'exemplaire de laMédiathèque (Bm Lx : norm 863bis). SECONDMÉMOIRE SUR L'INSTRUCTION DES SOURDS-MUETS ou NOUVEAU SYSTÈME DE SIGNES ; Qui a été lu à l'Académie Royale des Sciences, Arts et Belles-Lettres de la ville de Caen, le 20 novembre 1821, par M. l'abbé JAMET, Membre de cette Académie et de celle de Rouen, Chanoine de Bayeux, et Instituteur de Sourds-Muets. DE L'IMPRIMERIE DE P. CHALOPIN, IMPRIMEUR DE L'ACADÉMIE. ____ 1822 SECOND MÉMOIRE SUR. L'INSTRUCTION DES SOURDS-MUETS, OU NOUVEAU SYSTÈME DE SIGNES. ~*~MESSIEURS, DANS votre séance publique, du 23 Avril 1820, j'eus l'honneur de vousprésenter un mémoire, sur l'instruction des Sourds-Muets. C'était unprécis historique de l'origine, des progrès et de l'état actuel decette science, nouvellement découverte. Aujourd'hui, je viens appeler votre attention sur les signes adoptésdans les différentes écoles, et sur ceux que j'emploie dans celle deCaen ; cette partie intéressante de l'instruction du Sourd-Muet doitattirer nos regards. Les signes sont d'un usage si fréquent entrel'élève et son instituteur, que les simplifier, en rendre l'exécutionplus prompte et plus facile, ce serait, sous plus d'un rapport,procurer à l'un et à l'autre un avantage immense. Vous savez s MM., que l'invention des signes est due à M. l'abbé deLépée. Ce savant avait porté si loin ses recherches, qu'il étaitparvenu à faire écrire à ses élèves, sous sa dictée des signes, lesmots de notre langue qui exprimaient les idées les plus abstraites ; etses signes étaient si ingénieux, que plusieurs Sourds-Muets pouvaientécrire à la fois, en des langues différentes, ce qu'il leur dictait parle moyen d'un seul et même signe. Il étonna les savans de son siècle,et plusieurs instituteurs, qui prétendaient faire tomber sa méthode,furent contraints d'avouer qu'elle était préférable à la leur. CependantM. l'abbé Sicard, appelé à succéder à M. de Lépée, trouva lessignes de son prédécesseur dans un tel état d'imperfection, qu'il secrut obligé d'en créer de nouveaux. Il va même jusqu'à dire enparlant du dictionnaire des signes de M. de Lépée, dont il recevait lemanuscrit : ce dictionnaire était encore à faire, quand l’auteur m'en envoya l'original. (1) Ce besoin, de signes méthodiques engagea M. Sicard à composer un dictionnaire, qui, selon sa pensée, devaitfixer la langue des Sourds-Muets, et sans lequel il était à craindreque, pour le malheur de cette classe infortunée, cette nouvelledécouverte ne rentrât dans le néant. (2) Cependant, quelque succès qu'ait eu la méthode de M. Sicard, elle n'apoint encore atteint le degré de perfection, dont elle est susceptible.Il l'avait senti lui-même. Cet homme, tout à la fois, si savant et simodeste, se demande : (3) puis-je me flatter d'avoir répondu à l'attente publique ? Non, sans doute, puisque je n'ai pu répondre à la miennes. M. Sicard n'a pas seulement le noble courage d'avouer l'imperfection deses signes ; son amour pour les Sourds-Muets le porte jusqu'à demander,aux instituteurs, le secours de leurs lumières. « Plus j'ai revu mon travail , nous, dit-il , (4) plus j'y ai trouvéd'imperfections. Eh ! qui désire plus que moi de les faire disparaître? Mais il me faut, pour cela, les charitables conseils des amis del'humanité et de la religion. Qu'on ne craigne pas, en m'éclairant surtous les défauts qu'on remarquera, de blesser mon amour-propre. Ledésir, le besoin les plus pressants de mon cœur, sont de faire le plusde bien possible aux infortunés que j'ai adoptés ; et ce désir, et cebesoin, j'ose le dire, sont plus grands que ceux d'une vaine gloire.C'est surtout aux instituteurs que j'adresse cette invitation ; c'estd'eux surtout que j'attends ce bon office. » C'est donc entrer dans les vues de M. Sicard lui-même, que detravailler à améliorer le système des signes. Son cœur est trop noble,son âme trop élevée, ses vues trop pures, pour que je craigne deblesser son amour-propre, en cherchant à simplifier des signes, quidoivent être si utiles aux Sourds-Muets, ses enfans adoptifs ; dessignes qui ont fait, pendant tant d'années, l’objet de ses rechercheset de ses veilles ? D'ailleurs, je n'attaque nullement le système de M. Sicard. Les signes dont il se sert sont nécessaires, et sa théorie nous en offre un grand nombre, dont les pantomimes sont fort ingénieuses. Mais ne connaissant point sa méthode, lorsque je donnai les premièresleçons à deux Sourdes-Muettes, je me formai un plan d'instruction toutdifférent du sien. Je me servis de signes qui n'ont presque rien decommun avec ceux dont il fait usage dans son école ; et j'ai cru qu'ilne serait point inutile de les faire connaître. Ainsi, MM., ne pensez pas, que j'aie la témérité de prétendre m'éleverau-dessus de M. Sicard, ou que je veuille déprimer, sa méthode.Personne ne rend plus de justice que moi à ses talens, et sans legénéreux aveu, qu'il semble se plaire à renouveler si souvent, del'insuffisance de ses signes, sans l'appel qu'il fait aux instituteurs,je n'aurais jamais pensé à jeter un regard critique sur son ouvrage. On n'aura donc point à se plaindre de mes observations. C'est lui-mêmequi les a pour ainsi dire provoquées ; et je vous prie, Messieurs, decroire qu'elles ne sont inspirées, que par le pur désir que j'ai, commelui, d'être utile à une classe infortunée. Si, en appelant, par mes réflexions, l'attention des instituteurs etdes savans sur cette intéressante partie de l'instruction duSourd-Muet, j'étais assez heureux pour les engager à réunir leursefforts, et à trouver un moyen plus simple et plus expéditif d'exécuterles signes méthodiques, je me croirais trop payé de mes peines. Car jesuis loin de me flatter de porter la méthode que je propose, au degréde perfection, dont elle peut être susceptible. D'autres, plus habilesou plus heureux que moi, pourront y parvenir. Je voudrais pouvoir l'exposer avec clarté. Mais comment m'exprimer ?Comment jeter assez de jour sur cette matière, pour me faire entendrede ceux de mes lecteurs, qui n'ont point assisté à mes leçons ? Ils nepourront se faire une idée de mes nouveaux signes. Leur simplicité, lafacilité avec la quelle on les exécute, sera pour eux un mystèreimpénétrable. Comment en effet se persuader, quand on ne l'a pas vu,qu'il ne faille qu'un clin d'œil, pour faire un signe, que je ne puisexpliquer que par un long discours ? Au reste, je vais expliquer mon plan, le comparer avec celui que l'onsuit dans les autres écoles, et après l'avoir développé, je mettraiquelques uns de mes signes en parallèle avec ceux de ces écoles. Puisse l'aperçu, que je vais en donner, devenir, en d'autres mains, legerme fécond d'un travail plus utile aux infortunés Sourds-Muets ! PRINCIPES

Telle est la différence, qui setrouve entre, le plan adopté dans l'école de Caen , et celui que l'onsuit dans les autres écoles. Je n'ai pu me déterminer à suivre uniquement le système de ces écoles.Il m’a semblé que des signes, composés d'après ces principes, devaientêtre compliqués, vagues, difficiles à saisir, longs à exécuter,très-fatiguans pour l'élève. Sans doute, ils sont excellens, pour développer, au Sourd-Muet, le senset les acceptions d'un mot, qu'il ignore. Je suis loin de les blâmer ;je m'en sers moi-même. Mais un instituteur, qui n'a point d'autressignes, doit perdre beaucoup de temps, et se trouver souvent dansl'impossibilité de communiquer à ses élèves, d'une manière précise, lapensée qu'il veut leur transmettre. J'ai donc cherché un autre moyen de communication, et plus prompt, etplus sûr. Ce moyen de communication manque à la méthode adoptée dansles autres institutions, et cependant il est de la plus grande utilité; car nous sommes dans une sorte d'entretien continuel avec nos élèves,et lors même que nous leur expliquons le sens d'un mot, qu'ils neconnaissent point encore, n'est-il pas avantageux d'avoir desexpressions connues, des signes précis, dont nous puissions nousservir, pour leur faire mieux comprendre notre pensée ? C'est cette espèce de signes, dont j'ai l'honneur de vous entretenir.Pour les former, je suis parti de ce point, qui me paraît incontestable: les signes ne sont point une langue. En effet, le son de ma voix, qui articule un mot, ne peut points'appeler une langue ; il n'est que la prononciation d'un mot : ceserait une expression inexacte que de dire : la langue des signes, à moins que l’on ne veuille dire aussi : la langue de l'intelligence, la langue de la voix, la langue de l'écriture, ce qui serait absurde. Les signes sont, pour le Sourd-Muet, ce qu'est, pour nous, le son de lavoix, dans la prononciation des mots. C'est la parole du Sourd-Muet. Ilme semble que nous pouvons appeler, paroles manuelles, les signes qui désignent les mots, comme nous appellerons, parole orale, le son de notre voix, qui les articule. Pour mieux vous développer ma pensée, permettez-moi une réflexion, qui vous la rendra sensible. Dans une langue quelconque, il y a trois choses fort distinctes, et qui ne doivent point être confondues. 1°. Le corps du mot, ou sa forme écrite. 2°. L'acception du mot, ou le sens qu'on y attache. 3°. Le son du mot, ou sa prononciation. Pour savoir parfaitement une langue, il faut posséder ces trois choses. Si j'ignore la première, l'écriture,ou la forme écrite des mots, je ne pourrai m'entretenir, que de vivevoix, avec les personnes qui savent ma langue. Tels sont la plupart deshabitans de la campagne. Ils entendent fort, bien la langue française,ils la parlent ; mais ils ne peuvent faire aucun usage de l'écriture :c'est, pour eux, une chose tout-à-fait inconnue. Si je connais la forme écrite des mots, que j'en sache laprononciation, mais que j'ignore ce qu'ils signifient, je pourrai lesécrire, les exprimer par le son de ma voix ; mais je n'en comprendraipas le sens. C'est ainsi, qu'en général, les femmes écrivent et lisentle latin ; maïs elles ne peuvent ni exprimer, leurs idées dans cettelangue, ni comprendre les personnes qui la parlent. Enfin, si la prononciation des mots d'une langue m'est étrangère,tandis que j'en connais la signification, et que je sais les écrire, jeserai semblable à un français, qui, dans la solitude, à l'aide delivres élémentaires, et sans avoir de communication avec qui que cesoit, apprendrait la langue anglaise. Il pourrait traduire. un ouvragecomposé en anglais, et s'entretenir par écrit avec les personnes quiparlent cette langue ; mais il serait dans l'impossibilité absolue decommuniquer de vive voix avec elles. On ne pourrait pas dire que cet homme ne saurait pas la langueanglaise. Que lui manquerait-il donc ? Une seule chose, le son desmots, leur prononciation. Tels sont les Sourds-Muets, qui, après huit ou dix ans de leçons,sortent des diverses écoles. Ils connaissent, ils écrivent les mots dela langue française, ils en comprennent le sens, ils peuventcommuniquer leurs idées par le moyen de l'écriture. Que leurmanque-t-il encore ? La prononciation manuelle, je veux dire le signe des mots. Ne perdez pas de vue, MM., que je ne parle ici, que d'après lesinstituteurs qui suivent le système adopté dans les autres écoles deFrance. Car ils disent eux-mêmes que leurs signes, je yeux dire leurspantomimes, n'indiquent jamais les mots, mais seulement les choses. Les élèves, qui sortent de leurs mains, savent donc une langue ;puisqu'ils connaissent les deux premières parties qui la constituent,la forme écrite des mots et leur signification. Ils n'ont besoin que dela prononciation de ces mots ; mais la nature leur a refusé l'organe dela parole, ou plutôt l’usage de cet organe, en les privant d'entendreles sons, qu'ils auraient imités, comme les autres hommes. Ils nepeuvent donc prononcer les mots de la langue qu'ils savent. Les signes,dont je parle ici , suppléent à ce défaut. Ceux de M. de Lépée, ceux deM. Sicard lui-même, n'ont dû être inventés, que pour tenir lieu decette prononciation. Ils ne sont donc pas une langue. Et comment pourrait-on se persuader qu'ils sont une langue ? LeSourd-Muet ne les fait que pour exprimer ces mêmes mots, que sa maintrace sur le tableau, et que sa bouche ne peut prononcer. Ah ! s'ilpouvait parler, s'arrêterait-il à les exprimer si imparfaitement etavec tant de peine, par le mouvement de ses mains ? Sa voix lesarticulerait, et les pénibles pantomimes seraient à jamais oubliées. Ilest donc certain que les signes ne sont point une langue : ils ne sontqu'un supplément, bien imparfait, de la parole. Or, les signes, destinés à tenir lieu de la parole, doivent être simples, d'une exécution prompte et facile. Mais avant d'aller plus loin, fixons l'état de la question. Je distingue deux sortes désignes. Les uns expliquent la valeur d'unmot : les autres servent à le prononcer. Ceux-là sont de longuespantomimes ; il[s] demandent beaucoup de gestes : ceux-ci sont simples.Cependant ils ne sont pas uniquement des signes de rappel ; car ils ontde l'analogie avec la chose qu'ils indiquent ; mais ce ne sont pointdes pantomimes, puisqu'on les exécute presque tous par un geste unique,qui leur est propre. Les premiers tiennent lieu d'un dictionnaire,auquel on a recours, pour connaître le sens d'un mot et ses diversesacceptions : les seconds remplacent le son de la voix quiarticule ce mot. Nous appelons ces derniers : signes indicateurs, signes expéditifs, ou signes d'entretien et de narration.Ils nous servent dans les conversations, et lorsque nous faisons écrireles élèves sous la dictée des signes. Nous les employons encore, quandnous avons des questions à faire à nos élèves, quand nous lesinterrogeons, ou que nous leur racontons quelques traits d'histoire,etc. Les premiers s'appellent ; signes d'enseignement, pantomimes, ou scènes mimiques.Nous nous en servons toutes les fois qu'il s'agit de donner à l'élèvel'intelligence d'un mot qu'il ne connaît point encore. C'est au moyende ces signes, que nous lui en faisons comprendre le sens, que nous luien expliquons les différentes acceptions. Ces pantomimes sont souventfort longues. Elles exigent toujours plusieurs personnages, et un grandnombre de gestes. Par exemple, le mot régnerparaît-il, pour la première fois, sous les yeux des élèves ? Alors,nous figurons les prérogatives de la royauté, nous en peignons lesattributs. Nous représentons un maître gouvernant en souverain, unevaste étendue de pays. Nous disons, par des signes multipliés, qu'il aseul le droit de faire la paix et la guerre ; que c'est lui qui faitrendre la justice, qui punit les coupables, qui use de clémence enverseux, qui envoie des ambassadeurs aux autres souverains, qui lève desimpôts, qui fait battre monnaie, etc.... Telle est la longue pantomime que nous employons, et qu'il nous fautsouvent exécuter plusieurs fois, pour faire comprendre, aux élèves,quel est le sens propre du mot régner. Pour leur en faire connaître le sens figuré, nous avons recours à d'autres scènes mimiques, non moins longues que celle-ci. Mais, ces pantomimes ne sont mises en usage, que quand nous rencontronsce mot pour la première fois, et - qu'il est encore inconnu aux élèves.Dans toute la suite de leur instruction, et lorsqu'il nous faudraconverser avec eux, ces scènes mimiques ne reparaîtront plus. Nous neferons que prononcer ce mot, par le signe indicateur. Vous voyez donc ici, MM., deux sortes de signes, bien différens : la pantomime ou signe d'enseignement, et le signe indicateur, ou expéditif.Sans la pantomime, l'élève ne comprendrait, pas le sens des mots ; s'ilmanque du signe indicateur, il ne pourra jamais converser. L'exécution du premier demande un long espace de temps, celle du secondest si rapide, qu'il demande souvent moins de temps que la parole même. C'est celui-ci dont nous nous servons dans nos entretiens avec nosélèves. Comme il est expéditif, qu'il ne demande ordinairement qu'ungeste, ils l'exécutent avec une rapidité qui étonne. C'est leur parole.Car ces infortunés parlent par les mains, et ils entendent par les yeux. En suivant l'autre méthode, le maître et son élève sont obligés, pourexprimer un mot, de parcourir de très-longues pantomimes. Cespantomimes contiennent un grand nombre de signes, parmi lesquels ilfaut en remarquer un, pour l'indication duquel tous les autres sontfaits. Mais il en résulte un grand inconvénient. Car le maître est obligéd'employer un long espace de temps à décrire sa pantomime, et l'élève,auquel il parle, est contraint de faire une attention, plus pénibleencore, que longue et soutenue, aux divers gestes de son interlocuteur,pour démêler, au milieu de tous ces signes, quel est celui qu'il doitfixer, et dont tous les autres ne sont que les indicateurs. Souventmême il ne peut y réussir. Dans la méthode que j'ai adoptée, toutes ces difficultés disparaissent.Nos signes sont simples, concis. Leur forme est invariable. L'exécutionen est rapide. Ils transmettent dans l'esprit de l'élève, l'idée quenous voulons lui donner ; et cette idée lui parvient, exprimée dans lestermes précis, qui se présentent à notre pensée. L'organe de la voix nepourrait l'indiquer d'une manière plus exacte, plus fidèle. J'avais souvent éprouvé, qu'en me servant toujours de pantomimes, nousperdions beaucoup de temps ; que l'élève était sans cesse embarrassé,quand il voulait m'exprimer sa pensée que, dans les circonstances oùj'avais quelque chose à lui communiquer, il me fallait recommencerplusieurs fois mes signes, et que, malgré tous mes efforts, j'étaisencore quelquefois obligé de lui indiquer, par le moyen de l'alphabetmanuel, les lettres du mot dont il devait faire usage. Alors, je pensai que des signes plus simples, plus précis, pourraientnous épargner beaucoup de peines, et nous abréger le travail. Je tentaide réduire les pantomimes à un plus petit nombre de signes. Ce travailne satisfit pas pleinement mes désirs ; mais il me fit naître cettepensée : que les signes ne sont point une langue, qu'ils ne sont faitsque pour suppléer au son de la voix. Bientôt j'en tirai cetteconséquence, qui découle naturellement du principe que je venais dedécouvrir : c'est que je devais renoncer à vouloir tout peindre dansmes signes, et, par une suite nécessaire, ne plus faire le signe deschoses, mais le signe des mots. J'ai donc adopté cette marche, etmaintenant, lorsqu'il s'agit de converser avec mes élèves, je ne mesers point d'autres signes ; chaque jour j'éprouve combien cetteméthode est utile, et les élèves le sentent comme moi. D'ailleurs, en faisant le signe des mots, dont ils connaissent déjàl'acception, ne leur rappelle-t-on pas les choses, que ces motsdésignent. Mais en peignant les choses, par des pantomimes, leurindiquera-t-on toujours, d'une manière sûre, les mots dont ils doiventse servir, pour les exprimer ? J'en appelle aux instituteurs, et à leur expérience journalière ;combien de fois n'ont-ils pas vu le Sourd-Muet saisir l'instruction,qu'ils lui donnaient par signes, leur répondre par des signessemblables, avec une précision, qui ne laissait aucun doute, sur lapénétration avec laquelle il avait compris leur pensée ? Combien defois, dis-je, ne l'ont-ils pas vu embarrassé, pour rendre, par écrit,ce qu'il venait de peindre dans sa pantomime ; dire que l'expressionlui manquait, et qu'il ne savait comment écrire, ce qu'il concevait sibien ? C'est qu'en n'admettant que le signe des choses, et en rejetant lesigne des mots, le maître peut, sans doute, transmettre à ses élèvesses pensées, ses sentimens ; mais le mot propre, pour les exprimer, lemot dont il veut qu'ils se servent, n'est presque jamais celui qui seprésente à leur esprit. Aussi voit-on souvent, dans ces écoles,l'instituteur annoncer que l'élève va rendre une phrase d'une manière,tandis qu'il l'écrit en des termes tout à fait différens. Que dirions-nous, d'un maître qui, dans un collège, défendrait à sesélèves de se servir, en lui parlant, des mots de la langue française,et qui voudrait les assujettir à ne faire usage que de leur analyse, deleur définition ? Et pourquoi voudrait-on asservir le Sourd-Muet àsuivre cette marche lente et pénible ? Cet infortuné ne pourra-t-ildonc jamais, comme nous , exprimer sa pensée par les mots d'une langue? Lui faudra-t-il toujours se traîner à pas lents, et ne manifester lesmouvemens et les affections de son âme, si souvent expansive etbouillante, que par de longues et fatiguantes pantomimes. J'ai essayé de venir à son secours et de le débarrasser de cesentraves. J'ai fixé, d'une manière précise, les signes d'un grandnombre de mots. Je lui ai montré cette prononciation manuelle. Aussi lasaisit-il avec avidité. Aussi le voyons-nous, dans ses conversationsles plus vives, les plus animées, abandonner toutes ces pantomimestardives, pour les signes des mots, qui, sous sa main, deviennent unvéhicule rapide de ses pensées. Comme ses avides regards se fixent sur nos mains, lorsqu'au moyen dessignes indicateurs, elles font passer dans son âme, les idées et lessentimens, que nous voulons lui transmettre ! Comme son œil s'anime !Avec quelle étonnante vivacité ses mains nous répondent et parlent ànos yeux ! Souvent il nous est difficile, impossible, de suivre larapidité de ses mouvemens. Mais s'il ne connaît point nos signesexpéditifs, s'il est réduit à se servir de scènes mimiques, pour nouspeindre les choses, qu'il ne peut exprimer par le signe des mots, sonregard se ralentit, sa figure s'attriste ; la crainte de ne point êtrecompris lui cause un saisissement, une anxiété, qui le déconcerte, etnous fait souffrir nous-mêmes. Nos signes sont donc dans la nature, Plus nous les rendrons simples,plus nous abrégerons le travail, plus nous aiderons l'élève, et plusnous le mettrons à portée de communiquer, avec son maître et sessemblables, par un moyen sûr, prompt et facile. Mais pour atteindre un but si désirable, il ne suffisait pas de créerdes signes simples et d'une exécution aisée. Je devais encore leurdonner une forme fixe, invariable. Il fallait que tous pussent lesfaire de la même manière. Que sous la main de l'élève, comme sous celledu maître, ils fussent invariablement exécutés par des mouvemensconvenus, qui ne pussent être ni échangés, ni confondus avec aucunautre. Souvent j'ai remarqué que, si l'élève ne saisissait point l'expressionpropre, que le maître voulait lui faire entendre, ce défaut ne venaitpas seulement de la longueur des pantomimes, et de la multiplicité dessignes dont elles étaient composées ; mais bien plus encore, peut-être,de ce que ces pantomimes n'avaient point une forme invariable et fixe,que tous pussent exécuter par les mêmes signes. Nous en trouvons ungrand nombre dans la théorie des signes,qui nous offrent cette espèce de vague, et qui laissent, à celui quiles décrit, le choix des signes dont il doit se servir, en lesexécutant (11). Si, dans les diverses langues, les mots n'avaient pas une prononciationfixe et toujours la même, un son propre et convenu, comment les hommes,qui parlent ces langues, pourraient-ils se faire entendre ? Si, dansl'articulation des mots de la langue française, chacun était libre dedonner aux syllabes telle inflexion de voix, qu'il jugerait convenable; enfin, si nous prononcions les mots chacun d'une manière différente,comment pourrions-nous comprendre ce que les autres nous diraient ? Comment, par exemple, vous ferais-je entendre que c'est le nom de laville de Paris, que je prononcerais, si ma bouche articulait des sonsdifférens de ceux que l'on a coutume de faire entendre, en leprononçant ; si, au lieu de dire Paris, je disais piras, paros,ou que tel autre son de voix quelconque frappât votre oreille ? N'yaurait-il pas sans cesse confusion ? Ne serait-ce pas une véritableBabel ? Mais si nous faisons nos signes, tantôt d'une manière , tantôtd'une autre, s'ils n'ont pas toujours, et pour tous, une forme fixe,n'en sera-t-il pas de même pour l'infortuné Sourd-Muet ? Comment nousentendra-t-il ? Nos signes ne sont-ils pas, pour lui, ce qu'est, pournous, le son de la voix, dans l'articulation des mots ? Un descaractères les plus essentiels, que je devais imprimer aux signes desmots, c'était cette forme fixe, invariable, je dirais presque cetteforme immobile, qui, dans aucune circonstance, et sous la main de quique ce soit, ne doit jamais changer, jamais être remplacée par un autresigne quelconque. Mais si les mots présentent des acceptions diverses, les signes, quiles désignent, ne prendront-ils pas aussi des formes différentes ?....Non, sans doute. Jetons un coup-d'œil attentif sur la question que noustraitons. De quoi s'agit-il ? N'est-ce pas des moyens de communicationavec le Sourd-Muet ? Quel est celui qui lui manque ? La parole. C'estdonc cette parole à laquelle il faut suppléer. Si le Sourd-Muet pouvaitse servir de l'organe de là parole, que ferait-il ? Il prononcerait lesmots. Or sa prononciation varierait-elle, à mesure qu'un mot quelconqueprésenterait une nouvelle acception ? Le son de sa voix, dansl'articulation de ce mot, ne serait-il pas invariablement le même, pourtoutes ses acceptions, quelque nombreuses qu'elles fussent ? Le signe,qui remplace le son de la voix, doit donc garder la même règle. Il doitêtre également le même, pour exprimer un mot, quelles que soient, etses acceptions diverses, et les circonstances dans lesquelles il peutse trouver employé. La forme écrite des mots ne change point, lorsqu'ils offrent desacceptions différentes. Ils conservent toujours, et la même orthographesous la plume, et le même son de voix dans notre bouche. Pourquoi, sousla main du Sourd-Muet, ne conserveraient-ils pas aussi toujours la mêmeforme ? Pourquoi ne seraient-ils pas, pour lui, des signes de rappel,comme ils le sont pour le reste des hommes ? Certes, je ne vois pasquelle pourrait être la différence. J'ai donc cru ne devoir admettre qu'un signe unique, pour chaque mot denotre langue, même pour ceux qui ont le plus d'acceptions diverses. Quoique le mot naturel aitplusieurs acceptions, nous l'écrivons, et nous le prononçons toujours,de la même manière. Se méprend-on pour cela, sur le sens qu'il doitavoir, dans les diverses circonstances où il se trouve employé ?Pourquoi le Sourd-Muet ne distinguerait-il pas, comme nous, le sensqu'on y attache ? Ne suffit-il pas qu'il sache que ce mot peut êtrepris en divers sens ? la phrase, où il le rencontrera, ne luiindiquera-t-elle pas celui qu'il doit avoir ? Si notre signé est bien fait, s'il exprime la principale acception dece mot, c'en est assez. La vue du signe, qui frappera ses regards, luifera comprendre le sens dans lequel il doit l'entendre, beaucoup mieuxque le son de la voix, qui frappe notre oreille, ne nous le rappelle ànous-mêmes. Car ce-signe a de l'analogie avec la chose, qu'il indique,et le son de notre voix n'en a aucune. Je ne puis trop le redire, il ne nous faut point de signes de rappel,étrangers à la chose qu'ils indiquent. Ils se classeront plusfacilement dans la mémoire du Sourd-Muet, ils lui deviendront plusutiles, si, en les créant, on a saisi le point caractéristique de lachose indiquée. La mémoire du Sourd-Muet ne doit-elle pas êtresoulagée, lorsque le signe a de l'analogie avec la chose, dont il estl'indicateur, et que la chose rappelle par elle-même le signe, parlequel on doit la désigner ? J'avais d'abord essayé d'imiter, dans mes signes, la manière desTachygraphes. Comme ils n'écrivent point les mots, et qu'ils ne fontque peindre le son des syllabes, les caractères, dont ils se servent,sont peu nombreux. En suivant cette marche, je n'aurais eu qu'un petitnombre de signes à trouver. Mais ces signes laissaient trop d'incertitude dans l'esprit de l'élève.Ce n'était qu'après une réflexion pénible, qu'il pouvait deviner ce queje voulais lui faire entendre. Ma pensée ne se présentait point à lui,avec cette promptitude et cette netteté, que je désirais. Je tombaisdans un écueil, plus dangereux encore peut-être, que celui que jecherchais à éviter. Car, si les longues pantomimes font perdre àl'élève beaucoup de temps, si elles ne lui indiquent pointl'expression, dont il doit se servir, du moins elles développent, à sesyeux, la nature ou l'analyse de la chose qu'elles représentent. Ilconçoit cette chose, il l'entend. S'il se trompe, ce n'est que sur lemot qu'il doit employer, pour rendre sa pensée. Mais les signesTachygraphiques ne lui présentaient que de vaines formes, sans luirappeler ni les choses, ni même les mots ? qui devaient les exprimer. J'ai donc abandonné, en conversant avec le Sourd-Muet, et la pantomime,qui, par sa longueur, nous enlevait un temps précieux, et le signeTachygraphique, qui, sans analogie avec la chose, dont il devaitrappeler le souvenir, laissait flotter l'esprit de l’élève dans levague, et ne lui peignait que des syllabes vides de sens. J'ai fait lesigne des mots, et j'ai pris pour règle invariable, de chercher, dansla chose exprimée par ces mots, le point qui la distinguait de touteautre, pour en faire la base de mon signe. Il me restait encore un pas à, faire, pour avoir des signes d'un usagecommode, et qui pussent se classer facilement dans la mémoire duSourd-Muet ; je devais, pour ainsi dire, les grouper, et rattacher, àun signe radical, tous ceux qui indiquaient les mots dérivés d'unesouche commune. Il fallait leur donner un air de famille, qui montrâtl'espèce à laquelle ils appartenaient, et cependant imprimer à chacund'eux une marque distinctive, qui ne permît pas de confondre lesindividus. Ainsi, tous les dérivés d'un verbe devaient avoir, pour signe radical,le signe même de ce verbe, et une nuance légère devait les caractériserassez, pour que le Sourd-Muet pût les distinguer entr'eux ; ce signecaractéristique doit indiquer, au Sourd-Muet, celui des dérivés qu'ildésigne, aussi fidèlement que le son de la voix nous le fait entendre ànous-même ; il doit être, en même-temps, d'une exécution assez facile,assez prompte, pour ne retarder en rien la marche des signes. Il en était de même des mots composés. Dans les autres institutions,les prépositions, qui les forment, ne s'expriment point. On est forcéde faire autant de pantomimes qu'un verbe peut recevoir d'acceptions,par la combinaison des différentes prépositions. Ainsi le verbe poser,qui, par son union avec un grand nombre de ces prépositions, éprouve,dans sa forme, près de vingt métamorphoses, a, pour les élèves de cesécoles, un nombre prodigieux de pantomimes ; et ces pantomimes sonttoutes étrangères les unes aux autres. J'avoue que le Sourd-Muet n'a pas besoin de toutes les acceptions de ceverbe. Elles s'élèvent, pour le moins, au nombre de cent cinquante.Mais la plupart lui sont nécessaires. Ne serait-il donc pas très-utileque l'instituteur pût employer des signes, qui, en indiquant les diverschangemens, que ce verbe éprouve dans sa forme physique, et serattachant les uns aux autres, par le signe radical, qu'ilsconserveraient toujours, soulageraient la mémoire de l'élève, et luiaideraient à se rappeler les différentes acceptions de ce verbe ? Pour moi, MM., il m'a semblé très avantageux d'exprimer cesprépositions dans les signes. Dans le langage ordinaire, elles sontsouvent employées, avec élégance, à former différentes parties dudiscours. Comme les signes ne me paraissent avoir d'autre objet, que desuppléer au son de la voix, qu'ils ne sont que la prononciation desmots, j'ai cherché à exprimer les prépositions, par un mouvement quifit partie du signe indicateur du mot, auquel elles se trouventattachées. Toutes les langues, anciennes et modernes, font un grand usage de cesprépositions. Le grec, l'hébreu lui-même, nous en offrent des exemplesfréquens. Dans cette dernière langue, la plus ancienne du monde, ontrouve beaucoup de mots de deux ou de trois syllables, qui, ayant pourélémens un verbe et quelques prépositions, renferment un sens, que l'onne peut rendre dans aucune autre langue, sinon par une phrase deplusieurs mots. Parmi les langues modernes ; il n'en est aucune, qui n'ait conservél'usage d'employer ces prépositions. Personne n'ignore quelle énergie,quelle richesse elles donnent à la langue anglaise, et plus encorepeut-être à la langue allemande : l'italien, l'espagnol, et le françaislui-même, ne doivent-ils pas, à leurs composés, une partie de leurgrâce, de leur force et de leur élégance ? C'était donc, non-seulement abréger le nombre des signes, que de faireentrer ces prépositions dans leur formation ; c'était encore les rendreplus expressifs : c'était aussi venir au secours du Sourd-Muet, dont onsoulageait la mémoire, en donnant, à tous les composés d'un même verbe,un air de famille, qui les rangeait dans la même classe ; c'était luidonner l'esprit d'analyse, sans lequel il ne peut, ni faire de progrèssolides dans son instruction, ni entendre la finesse et la beauté desmots composés. Ce genre de signes plaît beaucoup à nos élèves, ils s'en emparent avecune sorte d'avidité, et leur mémoire les garde plus fidèlement que lesautres signes. C'est pour eux une sorte de bonheur, lorsqu'ils peuventen rencontrer quelques-uns. Que l'on ne craigne pas qu'ils se méprennent sur le sens de ces motscomposés. L'expérience journalière me prouve qu'ils saisissentfacilement l'explication qu'on leur en donne, et que le signeindicateur leur en rappelle la signification, avec autant de certitude,et plus de précision, que ne pourrait le faire la longue pantomime,dont on s'était servi, pour leur en donner la connaissance. D'ailleurs, ils n'ont aucune peine à écrire, sous la dictée deces signes, les mots que l'instituteur veut leur dicter. Si jusqu'ici,l'on n'a pu, sans employer le secours de la pantomime, réussir à faireécrire aux élèves les mots composés ; si, par exemple, au lieud'écrire, sous la dictée de l'instituteur, les mots : comprendre, devenir, surmonter, etc., ils n'ont pu tracer que ceux-ci : prendre avec, venir de, monter sur,etc., c'est que l'on manquait, en leur dictant ces mots, d'un signepropre, et qui, dans sa forme, renfermât ce qui convenait, pourindiquer la préposition attachée au mot qu'ils devaient écrire. Certes, il ne faut pas que le signe partiel, indicateur de lapréposition, soit isolé. Il doit faire partie intégrante du signetotal, par lequel on désigne le mot, qui lui sert de base. Comme lesprépositions, prises séparément, n’ont qu'une acception, et quequelques-unes d'entre elles n'ont même aucun sens, lorsqu'elles sontseules, et détachées du mot, qu'elles accompagnent et qu'ellesmodifient, ce serait manquer son but, que de se servir, pour lesdésigner, d'un signe isolé, qui ne ferait point partie de celui quiindique le mot , auquel elles appartiennent. Tel est, MM., le plan que j'ai suivi, dans la formation des signes.Persuadé qu'il ne suffit, point au Soud-Muet d'avoir l'intelligence desmots de la langue qu'on lui enseigne, et qu'il faut encore luiapprendre la manière de s'en servir, pour communiquer ses idées, j'aicherché ce moyen, et je crois l'avoir trouvé dans un système de signes,basé sur les règles que je viens d'exposer. Nous avons donc deux sortes de signes les uns sont méthodiques,assujettis à des règles sévères, et ne peuvent être exécutés que d'uneseule manière. Ils sont expéditifs, et propres pour une narrationquelconque. Les autres ne sont assujettis à aucune règle, et ne, peuvent êtreappelés méthodiques ; ils n'ont rien de fixe, et s'exécutent de millemanières différentes : ce sont les pantomimes. Ces signes sontcompliqués, demandent, pour leur exécution, un long espace de temps ;et font connaître la chose, dont on veut donner l'idée, plutôt qu'ilsn'indiquent le mot qui doit servir à la nommer. Ces derniers ne forment point un système, ne sont point liés entr'eux. Je ne sais pourquoi on leur avait donné le nom de langue, en les appelant la langue des signes. Ce n'est pas que je veuille donner, aux signes expéditifs, le nom de langue; car des signes ne sont point une langue, je l'ai déjà dit : ils nesont qu'un supplément de la parole, dans l'articulation des mots. Ce sont ces signes expéditifs, dont le Sourd-Muet se sert, pourconverser avec son instituteur : ils ne peignent pas tout, ilsn'analysent pas le mot, dont ils sont indicateurs ; ils ne font que ledésigner, comme le son de la voix, qu'ils remplacent. Mais si leSourd-Muet doit avoir l'intelligence des mots, dont il fait usage,doit-il en donner la définition ? Doit-il en faire l'analyse, toutesles fois qu'il s'en sert ? Je laisse aux personnes judicieuses àprononcer ; pour moi, j'en appelle à l'expérience, et je ne tiens à monsystème, qu'autant qu'elle prouvera qu'il peut être utile. PARALLÈLE Des signes de l’institution de Caen , avec ceux des autres institutions.

Il me serait facile degrossir le nombre des exemples ; mais il me semble que ce petit nombresuffit, pour donner une idée des signes que j'emploie, dans làconversation. . Je me propose de faire connaître, dans un autre mémoire , la marche queje suis dans le cours de l'instruction de mes élèves ; elle estdifférente de-celle que je vois adoptée dans les autres écoles; Aureste, j'ai le dessein de la mettre à la tête du dictionnaire dessignes, lorsque je pourrai le faire imprimer. FIN. NOTES : (1)Introduction à la théorie des signes, page 52. (2) Idem. Dédicace et avertissement. (3) Avertissement à la tête de la théorie des signes. (4) Avertissement à la tête de la théorie des signes. (5) Introduction à la théorie des signes, page 40 ; théorie, tome 1, page 28, 39. (6) Introduction, page 38. (7) Théorie des signes, tome 1, page 38, et passim (8) Théorie des signes, tome 2, page 24 , et passim. (9) Théorie des signes, tome 2, page 23 , et presqu'à chaque page. (10) On n'en trouve pas une exprimée dans la théorie des signes. (11) Voyez, dans la théorie des signes, tome 2, les mots : faciliter, fier, gloire, et ceux qui se trouvent dans le parallèle, à la fin de ce mémoire. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

INDEX Retrouvez tous les textes disponibles dans la bibliothèque

Corps