Corps

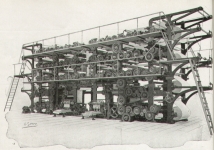

| LEFORT,Victor : Lottinde Laval, le père du flan (1914). Saisiedu texte : S.Pestel pour la collectionélectronique de la MédiathèqueAndréMalraux de Lisieux (20.I.2007) Texte relu par : A. Guézou Adresse : Médiathèque André Malraux,B.P. 27216,14107 Lisieux cedex -Tél. : 02.31.48.41.00.- Fax : 02.31.48.41.01 Courriel : mediatheque@ville-lisieux.fr, [Olivier Bogros]obogros@ville-lisieux.fr http://www.bmlisieux.com/ Diffusionlibre et gratuite (freeware) Orthographe etgraphieconservées. Texte établi sur l'exemplaire de laMédiathèque (Bm Lx : Norm 31 bis GF) du numéro d'avril 1914 de LaRevue illustrée du Calvados, publiée à Lisieuxpar l'Imprimerie Morière. Lottin de Laval, le père du flan par VictorLe Fort ~*~LE flan ! Quel flan ? Celuiqu'on achète par triangles aigus, flasques et sucrés, aux entractes duCirque et à l'éventaire des pâtissiers de la foire de Pâques ? Non. Etcette machine énorme qui appuie de sa masse surprenante ce titresingulier n'est pas davantage quelqu'une de ces inventions saugrenueset pratiques qui transforment par exemple un couteau à jambon enmicrotome perfectionné et un grilloir à café en une usine miniature. Cen'est pas une machine à faire du flan. C'est ladernière et la plus importante création des établissements Marinoni,une machine rotative à imprimer, la plus grande qui ait été construiteà ce jour. Elle est formée de 2 machines quadruplesaccouplées pouvant fonctionner ensemble ou séparément. Elle imprime lesjournaux de 4 à 16 pages à raison de 40 à 60.000 à l'heure et ceux de16 à 32 pages à une vitesse moitié moindre. Lesexemplaires sortent de la machine avec les pages intérieures encartéeset collées et par paquets pliés et comptés. Deux deces machines ont été fournies au Journal « La Nacion » àBuenos-Ayres et une autre au Journal « O Estado deSao-Paulo » : ce sont d'ailleurs sur des machines de mêmeprincipe, sinon de même puissance ou de même type, que sont tirés lesgrands quotidiens français. Très bien, mais le flan! le flan ! Nous y voilà. Le flan est tout simplement le procédé demoulage instantané des formes typographiques ordinaires, planes,lourdes et fragiles, qui permet de les reproduire avec leurs caractèressans qu'il y manque une virgule et avec leurs clichés d'illustration,sous forme de feuilles de plomb cylindriques, légères et homogènes,feuilles qui, fixées sur les rouleaux des machines rotatives, imprimentaux vitesses folles que nous venons d'indiquer le journal ami que nouslisons en déjeunant chaque matin. Enfin, nousjustifions notre enseigne et c'est cela qui nous importe le plus !Celui qui imagina ce procédé, mis d'abord au service de l'archéologieépigraphique et que l'imprimerie adopta et a continué d'employer sans yavoir rien changé, est un savant et un artiste de chez nous,Pierre-Victorien Lottin, dit Victor Lottin de Laval, né à Orbec, le 19septembre 1810, et mort à Menneval (Eure), le 23 février 1903. Ilse peut au surplus que la définition sommaire que nous venons de donnerdu « flan » soit demeurée malgré notre bonne volonté,aussi peu claire que les plus mystérieuses des inscriptions rapportéespar Lottin de Laval du fond de l'Arabie Pétrée. Nousy suppléerons plus tard en examinant la technique du procédé. Voyonspour l'instant la vie et les travaux de notre grand homme.

* * * Pierre-VictorienLottin était fils de Tranquille-Victorien-Constant Lottin et deMarie-Victoire Delaval. Le nom sous le quel il est connu n'est donc pasabsolument authentique ; c'est cependant beaucoup plus qu'un pseudonyme. M.Lottin père était établi marchand chapelier à l'angle de la rueGuillonnnière et de la rue Grande, dans une étroite maison à pignon quiportait le numéro 28 de la rue principale. Pierre-Victorienfut un enfant de l'amour. Il vint au monde dix mois à peine après lemariage de ses parents qui avait eu lieu le 3 décembre 1809. Lorsqu'ilnaquit sa mère n'avait que dix-sept ans et demi ; son père, anciensoldat de Sambre-et-Meuse, auquel les besognes de la guerre n'avaientpas laissé le loisir de se marier plus tôt, en avait quarante. Deuxannées plus tard, en 1812, le ménage avait un second enfant, une fille. Lejeune Lottin aurait pu avoir comme les autres une enfance heureuse,embellie et protégée en tout cas par la tendresse de sa mère. Mais ilavait sept ans et demi, lors que celle-ci mourut, le 8 avril 1818. Ilest à penser que vers cette époque, son père, n'ayant guère le temps des'occuper de lui, le confia aux demoiselles Asselin, qui tenaient àOrbec une école mixte. A 10 ans, il passades mains des deux bonnes filles en celles d’un certain Châtel quivenait de fonder un pensionnat dans le bourg. Un amiintime de Lottin, M. Etienne Deville, auquel nous enprunterons quelquesdétails biographiques, a consigné dans un petit livre consacré ausavant le souvenir assez mauvais que celui-ci avait garde del'éducateur près de qui il commença ses humanités moyennant unerétribution de quarante sous par mois. Commeil était d'usage dans toutes les écoles de ce temps-là chaque enfantapportait l'hiver sa bûche pour contribuer au chauffage collectif, maisil paraît que le maître 'école était beaucoup lus préoccupé de remplirson bûcher que de chauffer sa classe. En revanche, il se montraitprodigue de coups de règle sur les doigts. Chauffage économique. Horsde portée de sa férule, les gamins d'Orbec se dédommageaient en selivrant à des jeux interminables et bruyants autour des vieilles hallesà présent démolies. L'été, par manière d'amusement, ils reconduisaientà coups de pierres leurs camarades de Saint-Gernain-la-Campagne. Auretour de ces belles équipées et lorsque tous ses petits amis avaientregagné la demeure familiale, le jeune Lottin, demeuré seul, s'enallait retrouver à l'auberge son père qui lisait le Constitutionnel encompagnie de quelques-uns de ses anciens compagnons d'armes. Rien dans tout cela ne laissait prévoir l'espritorganisé, l'artiste et le savant qui devaient cependant bientôt serévéler. A 13 ans et demi, Victor Lottin arrivait àParis et se logeait chez un de ses oncles. Occupé tout le jour àd'ingrates besognes manuelles, l'enfant se réfugiait le soir dans lapoésie des livres. Dans sa mansarde, à la lueur parcimonieuse d'unechandelle, il parfaisait ainsi son instruction, grâce aux volumesempruntés aux cabinets de lecture. La protection deGuizot, alors ministre, le fit entrer en qualité de secrétaire chez lecomte d'Avesnes. Il touchait 50 francs par mois pourdeux à trois heures de travail par jour. Ce passage chez un hommeinstruit et qui possédait une superbe bibliothèque fut des plusprofitables au jeune Lottin. Peu après, toujours surla recommandation de Guizot, il est nommé expéditionnaire àl'Hôtel-de-Ville, aux appointements de 1.200 francs par an. Assuréde l'existence, il commence à taquiner la Muse, il s'essaye au théâtre,Jules Janin, lui consacre dans une gazette quelques lignesbienveillantes. Lottin de Laval s'est montré dans ses oeuvres etvis-à-vis même de ses intimes, d'une discrétion rare en ce qui touchecette période de son existence ; période de début, de demi-succès,d'illusions, et d'amertumes. Cependant, petit à petit, le jeune hommefaisait son chemin. A 20 ans, il était déjà mêlé au monde littéraire etavait peu après, sa place dans le cénacle romantique.

Desartistes comme Eugène Delacroix, Alfred et Tony Johannot, des poètes etécrivains comme Lamartine, Dumas et Georges Sand, des musiciens,Meyerbeer, Rossini, Berlioz, Chopin, Liszt, vivaient avec lui encomplète amitié ; il allait parler littérature et art dans l'atelier deDaguerre encore décorateur, mais qui pensait déjà à sa plaque d'argentpoli qui devait révolutionner le monde ; en 1832, deux sémillantsjeunes hommes costumés en abbés de cour se rendaient à un bal masquéchez Alexandre Dumas, c'était, bras dessus bras dessous, Ernest Legouvéet Lottin de Laval. Ce fut dans ce bouillon deculture de choix, peut-on dire, que se développa de la plus heureusemanière, l'âme et l'esprit du gamin d'Orbec. Ce futaussi au contact de ces talents si variés que Lottin dut cet éclectismeébloui qui le fit aborder avec toute la fougue de sa généreuse nature,les genres les plus divers et qui lui permit de devenir remarquabledans chacun. A la musique seule, il resta étranger. * * * Ilserait extrêmement intéressant de suivre l'évolution complète de cecurieux esprit à travers ses oeuvres et l'épanouissement complet de lachrysalide. L'opuscule que M. Etienne Deville apieusement consacré à son ami, résume au moins les caractéristiquesd'ensemble de l'œuvre de Lottin de Laval et indique utilement lessources où ceux qui souhaiteraient le mieux connaître, pourraienttrouver à se satisfaire. Quant à nous dans le cadre bref de cetarticle, il nous faudra rendre un hommage rapide au savant, àl'explorateur, à l'artiste et à l'inventeur et nous en tenir, commenous nous le sommes proposé, à l'historique du procédé de moulage qu'ilinventa et qui, simple moyen créé par l'égyptologue, est devenuaujourd'hui le plus grand et le plus incontestable de ses titres àl'immortalité. C'est de sa propre bouche et d'aprèsles documents officiels qui indiquèrent et contrôlèrent son inventionque nous allons à présent en connaître la genèse et l'application. Ill'a exposée lui-même, avec la clarté qu'il apportait en toutes choses,dans un tout petit livre qu'il appela « Manuelcomplet de Lottinoplastique » et en exergue duquel il plaçacette devise – « Simplifier,simplifier, vulgariser. Rendre les chefs-d'oeuvre de l'art accessible àtous ».

Ily a plus de vingt ansécrivait-il en 1857, j'étais à Ravenne, frappé de l'originalité d'uneornementation de l'époque florissante des Amales, j'essayai de lareproduire à l'aide de substances légères et en même temps solides, matentative ne réussit que médiocrement. Je la renouvelai à Gênes en 1836et j'obtins des résultats meilleurs, je fis même quelques moulages enplâtre par mon procédé, de sculptures d'un mince relief, et demédailles pisanes. Revenu en France et forcé de me livrer à des travauxde littérature et d'art très actifs, je n'y songeai plus. « Quelques années plus tard, ayant renoncé à lapoésie et aux oeuvres d'imagination pour suivre la route plus ardue dela Science, je fus chargé par le gouvernement d'une mission historiqueet archéologique en Asie… » Ce voyage commencé en1843 dura près de quatre ans, c'est au cours de cette longuepérégrination à travers le Kurdistan, la Médie, la Haute-Assyrie, laChaldée, la Syrie, la Palestine et l'Égypte, qu'il expérimentapratiquement et sur une vaste échelle, sans aucun jeu de mots, sonprocédé de moulage au papier auquel le hasard d'un accident lui révélale moyen de donner la rigidité et l'imperméabilité indispensables. Partiavec de vagues données sans aucun résultat probant, il était au coursde cette mission sûr à ce point de sa découverte qu'il avait conçu leprojet de mouler en entier les grandes sculptures de Persépolis etleurs inscriptions, celles de Van et les bas-reliefs de Schapour. Lamodicité de ses ressources — ressources personnelles sans le moindreconcours de l'État — l'en empêcha. Lottin de Laval savait d'après les indications dePeiresc, le vieil antiquaire provençal que le papier gris non colléétait propre à faire des estampes d'inscriptions ou d'objets d'unrelief peu sensible, mais l'empreinte ainsi obtenue était molle etinstable et il ignorait d'ailleurs tout de cette manipulation. Lespremiers essais qu'il fit eurent lieu en Asie à Vaïcham et à Varhezom,dans la Haute-Arménie. Ils furent vite couronnés de succès. Lottin de Laval employait pour ses moulages despapiers bulle très légèrement collés dont il trouva à s'approvisionnerpartout à Bagdad et à Ispahan comme en Egypte. Il couvrait lesinscriptions à reproduire en commençant par en haut de deux épaisseursde ces feuilles ramollies dans l'eau et devenues de ce fait trèsplastiques, enfonçant avec une spatule cette pâte dans les grands creuxet renforçant l'ensemble par d'autres feuilles collées d'abord avec dela colle de farine, puis ensuite avec de la gélatine ou de la colle deGivet. Cet emplâtre pressé sur le sujet à mouler séchait rapidement etdonnait en quelques minutes des empreintes d'une fidélité et d'unelégèreté extraordinaires. Malheureusement,tels quels, ces moules n'étaient pas imperméables et il n'étaitpossible d'en tirer qu'une seule épreuve en plâtre. Après ce tirage lamatrice était hors d'usage. De plus, la pluie, un accident pendant letransport en bateau sur les fleuves ou en mer pouvaient anéantir lesprécieuses estampes. Il fallait trouver autre chose. Lottinessaya de rendre imperméables ses moules en les enduisant d'huile desézame et plus tard lorsque celle-ci vint à lui manquer, de suif demouton fondu qui donnait le même résultat. Enfin, après de longs joursde marche, sous un soleil torride, Lottin de Laval arriva un soir àCheik-abd-ul-Azim et harassé s'endormit, laissant la caisse contenantses moulages dans la cour d'un caravansérail. L'archéologuefut soudain éveillé par les cris de son domestique. Le feu venait deprendre à la caisse. Lottin de Laval se précipita et s'employa à sauverune partie de son trésor. Hélas, la moitié des moulages était brûlée oubrisée, le reste jauni, noirci et en piteux état. Ledésespoir du savant fut immense. Il voyait, anéanti en quelquesminutes, presque tout le fruit de trois années de travail exécuté à sesfrais, dans des contrées inhospitalières et au prix de mille fatigues. Maisun peu plus tard, en essayant les moulages que le feu avait épargnés,il remarqua avec étonnement qu'en sortant le plâtre du moule, celui-cin'était nullement altéré par l'opération, et avait conservé sa forme etsa rigidité primitive ; il offrit la même résistance après le coulaged'un grand nombre d'épreuves. L'incendie désastreux avait fourni àLottin de Laval ce qui manquait à sa formule pour êtreparfaite, lacuisson. De ce voyage, notre compatriote rapportanéanmoins plus de deux cents bas-reliefs qu'il moula lui-même à sonretour à Paris et qui stupéfièrent le monde savant par leur beauté,leur netteté et leur importance. Le gouvernementroyal voulut s'en assurer la possession en même temps que la jouissancedu procédé. Des démarches furent faites dans ce but par M. de Salvandy,ministre de l'Instruction publique. Deux commissaires, ignares et peugénéreux estimèrent le prix de la collection rapportée par M. Lottin deLaval de 15 à1.800 francs. Ce n'était même pas la valeur du transportd'un seul des bas-reliefs, d'Égypte à Paris. La Révolution de 1848 survint. Sur le rapportélogieux de M. de Parieu, le nouveau ministre de l'Instructionpublique, le prince Louis-Napoléon Bonaparte, président de laRépublique signait le 16 Mars 1850, le décret achetant la collectionplastique et épigraphique rapportée par Lottin de Laval d'Asie centraleet d'Asie mineure, pour être déposée au Musée du Louvre et y fairesuite à la galerie assyrienne. La description du procédé de moulage futdéposée à l'Académie des Sciences. Faute de fonds, cette collection fut payée bien peucher au savant et l'indemnisa à peine de ses débours, Mais, si grandétait son désintéressement et son amour de la science qu'il accepta uneseconde mission officielle moyennant 1.500 francs, pris sur lesindemnités annuelles aux savants et aux gens de lettres, plus quelquesmilliers de francs pour un double voyage en Egypte et dans lapresqu'île du Sinaï. Lottin de Laval rapporta decette seconde expédition, 669 pièces graphiques dont 282 moulages. Larelation de son voyage fit l'objet d'un magnifique ouvrage édité sousles auspices du ministère de l'Instruction publique, et du plus hautintérêt. La récompense nationale promise à Lottin deLaval fut tardive et l'efficacité de son procédé donna lieu dans lesmilieux académiques à des attaques dont la jalousie était le pluscertain mobile. Des expériences publiques démontrèrent la facilité etla sécurité de la Lottinoplastie. La paternité de la découverte duclichage typographique au papier fut officiellement reconnue à M.Lottin de Laval par deux lettres de M. Léon Roger, professeur à l'EcoleEstienne et par M. E. Desormes, directeur de l'Ecole Gutenberg. Livréle plus souvent tout préparé aux imprimeurs, l'assemblage de feuillesde papier destiné au moulage typographique est connu aujourd'hui sousle nom de flan. Il est appliqué humide sur la composition, sur lesformes s'il s'agit d'un journal, et l'adhérence est obtenue à l'aided'une brosse de crin. Le flan est porté à l'étuve ou s'opère ladessication et la cuisson, on possède alors une pellicule mince etsouple reproduisant les plus fins détails des caractères et pouvantêtre placée dans un moule plat ou cylindrique suivant que le clichédésiré doit être utilisé sur une presse à mouvement alternatif ou surune presse rotative. Ilnous resterait à parler du peintre qui fut souventes fois heureusementinspiré par le ciel de l'Orient, ainsi qu'en témoigne par exemple unetoile prise au milieu de cent autres : Le champ des morts à Hissar surle Bosphore ; de l'artiste et du collectionneur qui avaitfait de son château des Trois-Vals à Menneval, près Bernay, où il étaitvenu en 1839, un musée des plus curieux ; de l'historien de Bernay et de son arrondissement.A ces différents titres de nombreux hommages ont déjà été rendus. Le lundi 23 février, M. Lottin de Laval, chevalierde la Légion d'honneur, officier de l'Instruction publique, commandeurdu Lion et du Soleil de Perse, allait rejoindre dans la tombe sa femme,née Marguerite Grellet de Combredet, décédée le 20 avril 1901, dans sa80me année. Lalongévité robuste du savant eût sans doute pu se prolonger encore ; samort fut la conséquence d'un accident ; monté sur une chaise pourdécrocher un tableau, M. Lottin tomba et se brisa la cuisse. Après samort, ses belles collections furent dispersées au feu des enchères.Néanmoins, une grande quantité de souvenirs le concernant avaient étépieusement conservés par Mme Breavoine, cousine de M. Lottin, et quivient de mourir elle-même, il y a quelques semaines, à Orbec, léguantces souvenirs à son neveu, M. Hesse, qui a bien voulu, ainsi que safamille, nous communiquer avec une extrême bonne grâce dont nous leremercions, et mettre à notre disposition les bustes et tableaux quiillustrent ces pages. V[ictor] L[e] F[ort] | ||||||