Corps

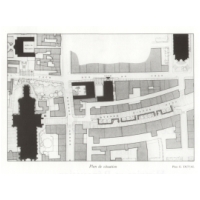

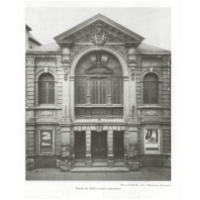

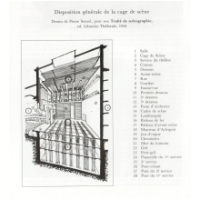

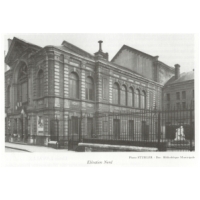

| LeThéâtre de Lisieux : 1895 - 1988 : Histoire etRénovation.- Lisieux : Mairie de Lisieux, 1988.- 20 p. :ill. en noiret en coul., couv. ill. en coul. ; 30 cm. Numérisation du texte : O. Bogros pour la collectionélectronique de la MédiathèqueAndréMalraux de Lisieux (18.IV.2008) Relecture : Raymond Raveaux (12.01.09) Adresse : Médiathèque André Malraux,B.P. 27216,14107 Lisieux cedex -Tél. : 02.31.48.41.00.- Fax : 02.31.48.41.01 Courriel : mediatheque@ville-lisieux.fr, [Olivier Bogros]obogros@ville-lisieux.fr http://www.bmlisieux.com/ Ce texte ne relève pas du domaine public etne peut être reproduit sans l'autorisation de l'auteur. Orthographe etgraphieconservées. Texteétabli sur l'exemplaire de lamédiathèque. LeThéâtre de Lisieux 1895 - 1988 HistoireetRénovation ~ * ~ 1895- 1988 En 1895 était mis en service le Théâtre Municipal de Lisieux. Denombreuses générations d'artistes lexoviens ou nationaux ont animé lessoirées jusqu'en 1967, année où il dut être fermé pour caused'insécurité. Certains avaient pensé le détruire pour une extension dela Mairie. Notre ville ayant été sinistrée, j'ai pensé qu'il fallaitréhabilitertout le patrimoine restant qui le méritait. Après l'Hôtel du Haut Doyenné, devenu notre Ecole Nationale de Musique,j'ai proposé au Conseil Municipal la réhabilitation et la modernisationde notre théâtre si cher aux Lexoviens qui l'ont fréquenté pendantleurs jeunes années. Après son inscription à l'Inventaire Supplémentaire des MonumentsHistoriques en 1985, les organismes suivants ont joint leurs effortsfinanciers ou techniques à ceux de la ville : le Conseil Régional deBasse-Normandie, le Conseil Général du Calvados, l'Etat par laDirection Régionale des Affaires Culturelles et ses grands services, laDirection du Théâtre, la Direction de la Musique et de la Danse, laDirection du Patrimoine. A tous, mon très cordial merci. Nous allons pouvoir accueillir à nouveau les artistes du théâtre, de lamusique, du music-hall, des orchestres symphoniques ou de chambre. Noussavons que nos concitoyens attendent impatiemment la renaissance d'unevie culturelle et artistique à Lisieux. Les soirées organisées depuisdeux ans à l'Auditorium de l'Ecole de Musique nous ont permisd'apprécier de très grands concerts avec des interprètes de renomméeinternationale. Le cadre prestigieux de notre beau théâtre sera le lieuidéal pouraccueillir tous les artistes que notre Directeur a contactés pourcharmer et envoûter les amis des spectacles. Longue vie au Théâtre Municipal de Lisieux ! A.E. BAUGÉ, Maire de Lisieux, Conseiller Régional Un Théâtre à Lisieux ! Depuis des années, le manque de lieux despectacle se faisait sentir, associations et service culturel de laville s'épuisaient à vouloir transformer des lieux inadaptés (églises,préaux d'école, gymnases...) en lieux de spectacle. Dans son édition du 16 Février 1978, l'Eveil de Lisieuxrelançait ledébat en titrant en première page : "il faut sauver l'ancien théâtre etdéplacer la Mairie... " ; alors, chacun s'exprima. Pétitions, réunions,colloques, déclarations en tout genre s'en suivirent. Mais, pourquoi nepas le dire, souvent, le débat se polarisa sur la démolition ou larestauration du théâtre de la rue au Char. En 1983, la Municipalité proposa aux Lexoviens de restaurer ce dernier.Dès lors, réunions, études et projets se succédèrent pour arriver à cejour du 9 Décembre 1988. Souhaitons que ce lieu devienne un point de rencontre, de création etd'échange pour notre cité. Si le bâtiment semble terminé, ne nous ytrompons pas, l'essentiel reste à construire ; vous qui avez tant vouluce théâtre, vous devez aujourd'hui le faire vivre. Prenez-enpossession, l'équipe qui vous accueille ne peut rien sans vous. Réfléchissons ensemble à la vie de ce nouvel espace, inventons denouvelles structures de concertations qui nous permettent à tous del'aider à grandir et à se faire connaître au-delà de notre cité. Et vous, élus, responsables administratifs d'ici et d'ailleurs, quifranchissez cette porte, n'oubliez pas de revenir et surtout n'oubliezpas qu'un lieu de spectacle n'est jamais achevé et qu'il vous faudra,chaque année, vous en souvenir. Faites vôtre cette phrase de JacquesRigaud : " Ne consacrons pas à la culture ce qui reste quand tout a étédépensé ". Oui, le 9 Décembre 1988 ne doit être qu'une étape pour lavie culturelle de notre cité. Merci à tous ceux qui ont contribué à cette ouverture et en particulieraux associations lexoviennes. D.J. FRAQUET Maire-Adjoint Chargé des Affaires Culturelles L'histoire du théâtre Coup de théâtre au Conseil Municipal de Lisieux, lors de sa réunion du24 Octobre 1891. Depuis 18 mois, tout avait été mis en ceuvre, sous lahaute autorité du Maire de l'époque Théodule Peulevey, pour choisir unemplacement pour le nouveau théâtre de la ville de Lisieux et le projetproposé au vote des conseillers municipaux est balayé sous la pressionde 75 électeurs signataires d'une motion de protestation qui arecueilli par ailleurs l'approbation de 1.400 personnes. Le 24 Août 1889, une commission avait été nommée pour étudierl'emplacement d'un théâtre à Lisieux. Fort sérieusement dirigé parLesquier, conseiller municipal, elle se rend à Alençon, Laval,Saint-Brieuc, Mayenne et Fougères pour se rendre compte des avantageset des inconvénients de chacune des salles de spectacles de cesvilles. Elle trouve que celle de Fougères est celle qui pourrait lemieux convenir à Lisieux. Mais il reste à déterminer l'emplacement. Pendant 10 mois, la commission passe Lisieux au peigne fin et étudiela Halle au blé, la place des Boucheries, la rue d'Alençon, leboulevard Sainte-Anne, le Jardin Public et la place Le Hennuyer, quicorrespond le plus à ses projets. Lesquier défend l'emplacement du théâtre place Le Hennuyer contre lespremiers opposants, où il a dénombré, à demi-horrifié, " un certainnombre de dames devançant probablement la loi électorale de l'avenirqui n'ont pas craint d'apposer leur signature sur la liste desprotestataires électeurs de Lisieux ". Il emporte la décision de sescollègues du Conseil Municipal le 4 juin 1890 et le théâtre de Lisieuxsera construit sur la place Le Hennuyer. Le programme, proposé àl'architecte de la ville, Lucas, est de refaire une salle semblable àcelle de Fougères jugée comme étant " un coquet théâtre ". Les placesseront toutefois plus nombreuses (780 au lieu de 648) et lesdégagements plus importants. La façade (une rotonde) sera en pierre detaille, les murs latéraux en moellons de Mézidon et en briques rougeset blanches. L'ouverture de la scène sera de 6,70 m. Tous lesaménagements nécessaires sont prévus pour y donner toute espèce despectacle : réunion, conférence, concert, banquet, bal. Le montant desdépenses s'élève à 220.223 F. Le projet est adopté en Conseil Municipalle 15 Avril 1891. Les protestations s'amplifient. Un conseiller municipal du nom de Leroyle condamne tant du point de vue des finances (trop cher) que sur celuides travaux publics (il n'est pas normal d'aliéner une partie dudomaine public pour construire un théâtre) ou sur celui de l'hygiène(bâtiment trop haut et trop important pour le quartier), ainsi que surcelui du parti républicain qui ne peut, au nom de ses valeurs, aller àl'encontre des règles d'hygiène, d'urbanisme et de bonne gestionmunicipale qu'il s'est lui même imposé. En Octobre 1891, le mouvement de protestations atteint son paroxysme etThéodule Peulevey, Maire et Lesquier, Rapporteur de la Commission duThéâtre, constatent l'opposition générale à leur projet. Lors duConseil Municipal du 24 Octobre, il est annulé et Théodule Peuleveypropose, pour répondre au plus vite à la demande des Lexoviens, derestaurer la salle des concerts située à côté de l'Hôtel de Ville. Ladépense est estimée à 80.000 F. Mais il est entendu pour tous que larestauration de la salle des concerts ne saurait remettre en questionl'édification d'un véritable théâtre. Elle sera un lieu provisoire deréunion et de distraction destiné, en attendant la construction d'unthéâtre, à donner une prompte satisfaction aux voeux légitimes de lapopulation. L'architecte chargé de la rénovation est Lucas,l'architecte de la ville qui avait produit les plans pour la salle dela place Le Hennuyer. Les plans et devis sont acceptés lors de laséance du Conseil Municipal du 24 Décembre 1891. Mais déjà, il nes'agit plus de rénovation. Lucas parle de reconstruction, car la sallede concert est totalement pourrie. Le projet est d'avoir en même tempsune salle des fêtes, une salle de réunions et une salle de concerts. Les plans sont étudiés à Caen et à Paris où les administrationsconcernées dévient insensiblement le projet et le Conseil Municipal deLisieux le comprend lors de sa réunion du 27 Mars 1894 : la salle desconcerts rénovée sera en fait le théâtre de la ville de Lisieux. Dansune lettre qui met le feu aux poudres, l'architecte Lucas explique queles dépenses sont passées de 88.000 F à 135.000 F car, à la demande desadministrations parisiennes, la façade sur la rue au Char est changée,les loges sont augmentées (on achète même un terrain pour éviter que lebâtiment des loges ne viennent heurter la façade arrière de la Mairie).L'architecte constate que, malgré les améliorations apportées, la sallede concerts considérablement agrandie est sans luxe aucun : pas delustre, trois décors au lieu de six (à peine mieux que ceux del'Alcazar voisin) et un chauffage réduit. Il propose d'améliorer leluxe de la salle de concerts pour faire de cette dernière le théâtredéfinitif de Lisieux conçu sous la forme d'un théâtre à l'italienne. LeConseil, mis au pied du mur, accuse le Maire Théodule Peulevey de nepas l'avoir entretenu du changement de finalité des travaux, et del'augmentation des dépenses. Mais il vote quand même les travaux et lesdépenses qu'il jugeait somptuaires quelques instants plus tôt : lesvitraux, la sculpture extérieure, le chauffage et le lustre central. En Novembre 1894, Henri Chéron remplace Théodule Peulevey comme Mairede Lisieux. Il inaugurera le théâtre les 16 et 17 Février 1895. En Mars 1895, un règlement est publié. 622 places sont disponibles :347 au parterre, et le reste à 1a galerie et à l'amphithéâtre. Quelquessièges sont réservés : deux loges pour le Sous-Préfet et les membres del'administration municipale, des stalles pour les pompiers, les agentsd'assurance. Les femmes publiques reconnues comme telles ne sont pasadmises. Pendant les mois qui suivent, on améliore le théâtre. Onachète des housses pour recouvrir les fauteuils et la rampe du balconet un décor de salon. En Mars 1896, on constate que le théâtreconstruit avait coûté 142.864,20 F pour une première estimation de88.000 F. L'inauguration avait eu lieu les 16 et 17 Février 1895. Lepremier jour, les acteurs, venus de Caen, interprétèrent l'Étincelle dePailleron et Les Cloches de Corneville. Le deuxième jour, un dimanche,les mêmes acteurs, venus de Caen, donnèrent Le fils de Coralie, pièced'Albert Delpit et Les Vivacités du Capitaine Tic, comédie d'EugèneLabiche et Eugène Martin. Un velum (1) réunissait les salons de l'Hôtel deVille, éclairés à giorno (2) par Plantefort, cirier à Lisieux et le théâtreoù, par deux fois, la Musique Municipale joua La Marseillaise etl'hymne impérial russe sous la direction de son chef Germain. Quelques bons esprits sourirent à la vue de Monsieur le Maire, HenriChéron et de ses deux adjoints, Louis Doisnard et Théodule Grison,arrivés au théâtre la poitrine " traversée par de superbes écharpestricolores à demi-cachées par le gilet de l'habit " dans un coupé demaître attelé d'un cheval blanc. Cet apparat semble avoir laissé demarbre la salle qui, frigorifiée par le manque de chauffage, fut insensible aux charmes despièces données. Malgré tous ces inconvénients, les compliments allaientà l'architecte Lucas et à ses collaborateurs, notamment le sculpteurPatou de Lisieux (sculpture extérieure et décoration intérieure en "carton pierre ") et l'entrepreneur Diosse (décors scéniques etdécoration intérieure de la salle). Les comptes rendus des journalistes notent que la fête del'inauguration n'a pas été accompagnée de l'entrain, de la joie et dela gaieté attendus. Mais, de mois en mois, le théâtre-salle de concertsde Lisieux semble avoir conquis son public. On y joua Mignon, Mam'zelleCarabin, l'Avare, le Malade Imaginaire (par Talbot, de la ComédieFrançaise), l'Engrenage (tournée de Charles Baret), Lucie de Lammermoor(opéra de Donizetti), le Luthier de Crémone (comédie de FrançoisCoppée), Madame Sans-Gêne, la Boîte à Bibi et les Patins de Madame. La saison était lancée et d'année en année, les spectacles animèrent lasalle de concerts-théâtre jusqu'au moment où, le 13 juillet 1967, leMaire de l'époque, Robert Bisson, interdisait l'utilisation de la salle: les planchers étaient pourris. Dès lors et, pendant vingt ans, lasalle s'enfonça dans la nuit des bâtiments abandonnés : dégradationslentes mais sûres, vols du mobilier. Les chats seuls l'habitaient avecquelques oiseaux. A partir de 1985, date de la première demande de subvention à l'État(Direction du Théâtre, Direction de la Musique, Monuments Historiques,Direction Régionale des Affaires Culturelles), à la Région et auDépartement, l'histoire recommençait et le théâtre allait renaître deses cendres et revivre sous son lustre retrouvé et au milieu de sondécor rénové et redoré. Jean BERGERET Conservateur des Musées Directeur du Service Culturel (1) Grande pièce de tissu qui joue le rôle de plafond ou que l'on utilise pour abriter un lieu. (2) Éclairé a giorno, comme par la lumière du jour. Un théâtre à l'italienne La structure du théâtre à l'italienne est celle qui nous est la plusfamilière. Elle est l'aboutissement logique d'une ligne d'architecturethéâtrale remontant à l'Antiquité. Les vastes amphithéâtres grecs ouromains pouvaient contenir jusqu'à 15.000 personnes. Tout le mondevoyait et entendait, mais d'un peu loin. Après quelques transitions etun changement radical dans le répertoire, le Moyen-Age apporte le jeusur estrade. Les spectateurs sont moins nombreux, souvent debout,devant le parvis des églises ou sur les places. Les représentationspouvaient durer des jours entiers. La Renaissance renoue avecl'amphithéâtre et le conjugue à la scène élisabéthaine. Un espacescénique à tout faire (portes, fenêtres et galeries sont en dur) estentouré d'un hémicycle à étages. Une toiture recouvre le tout. Al'évidence, nous sommes dans un théâtre. Peu après 1637, le Traité sur les machines de Théâtre de NiccoloSabbattini arrête les règles de la salle à l'italienne. Des progrès etdes variations suivront jusqu'à nos jours, mais les principes demeurentque nous retrouvons dans la salle centenaire de la rue au Char àLisieux. Sécurité d'abord. Les théâtres étaient des lieux à haut risqued'incendie. Les bâtiments sont désormais isolés des habitations qui lesentourent pour devenir pâté de maisons à part entière d'où le feu nepeut, se propager. On va même jusqu'à bâtir les salles sur des coursd'eau souterrains comme l'Opéra de Paris. Les pompiers gagnaient ainside précieuses minutes dans leur intervention. Visibilité ensuite. Ontente de rapprocher les spectateurs de la scène en les étageant.Malheureusement le principe se pervertit (cloisonnement des loges,hiérarchie sociale elle aussi étagée, places aveugles) et il fautrevenir aux balcons simples, Opéra Bastille... ou Théâtre de Lisieux. La cage de scène, de son côté, suit lemouvement ou plutôt lepousse. Autant le romancier peut changer le lieu de son récit entournant une page, autant le théâtre devient lourd dans seschangements de décor. L'époque n'est plus où Shakespeare pouvait fairedire à un comédien : " Nous sommes maintenant en France ", le tempspour lui de traverser le plateau. Le public veut du vrai, la cage descène va le combler. Grosso modo le volume que peut avoir le spectateurest doublé, hors de sa vue, en dessous, cintres et dégagements.A unetoile peinte de telles dimensions correspond, en attente de l'actesuivant, une autre toile pendue au cintre. De même, sitôt le rideaubaissé, ce décor de forêt va s'enfoncer dans les dessous tandis quemonteront les colonnes d'un palais. Si ce changement se fait à vue lepublic applaudit aussitôt. Pour les côtés, même manoeuvre dedégagements, car manoeuvre est le mot. Cette cage de scène devient unassemblage complexe de tambours, contrepoids, passerelles volantes,trappes et fils de toute épaisseur. C'est tout naturellement qu'elleemprunte à la marine la tradition d'un vocabulaire bien précis (tribord= cour ; bâbord = jardin) ainsi que son personnel, agissant au sifflet,les premiers cintriers étant d'anciens marins. Au final un rapport scène-salle nouveau, clef de voûte de la salle àl'italienne. Il résout les problèmes d'acoustique, de perspective, desécurité, de machinerie tout en séparant 1a scène de la salle. Ce n'estque lorsque le rideau se lève que public et comédiens ne font qu'un. Cesera le cas à Lisieux, n'en doutons pas. Cette salle reprend toutes les caractéristiques énoncées à l'instantet, malgré les dimensions (1) modestes de son plateau, on pourra ytravailler. A cet égard la salle du Château de Chambord où fut créé, en1670, Le Bourgeois Gentilhomme, comédie-ballet employant forcecomédiens, danseurs et musiciens, est surprenante d'étroitesse. A Parismême (Hôtel de Bourgogne, Hôtel du Marais) Molière jouait Corneille et ses propres pièces dans unespace de 7 mètres sur 6. Et encore, quelques privilégiésstationnaient-ils sur le plateau, de chaque côté de l'aire du jeu, bienen vue des autres spectateurs ! Enfin, il n'est pas inutile de signalerà ceux que la petite jauge de fauteuils pourrait inquiéter (ne parlonspas ici de rentabilité) qu'une récente enquête du Ministère de laCulture et de la Commission fait ressortir qu'en majorité lesspectateurs de théâtre préfèrent les salles de 400 places... Ainsi un outil renaît, ouvert à tous y compris aux enfants des classesmaternelles. Un architecte et des bureaux d'études l'ont pousséjusqu'au bout du possible : confort, technique, beauté. Près de trenteentreprises, locales ou spécialistes, ont oeuvré dix-huit mois à sarénovation. Qu'elles soient ici remerciées sans pouvoir être citéestoutes. Salut spécial aux électriciens cependant, leurs 12.000 mètresde câbles et fils divers courent partout dans cette salle conduisant unfluide invisible. C'est déjà du théâtre. Dominique RAULET Directeur du Théâtre (1) Ouverture au cadre de scène : 6,5 m ;hauteur au cadre : 6 m ; largeur mur à mur : 13 m ; profondeur au rideau de fer : 8 m (+ un proscénium) ; 12 m sous cintres; deux dessous ; une fosse d'orchestre recouvrable. Le théâtre de Lisieux : une architecture rationaliste en Normandie Il faut bien le reconnaître: l'architecture du théâtre de Lisieux, élevé entre 1894 et 1895, n'a jamais inspiré un grand intérêt. La façade n'est guèreornementée, la simple alternance de briques sombres et claires surl'ensemble des parois ne rappelle guère les accumulations d'élémentséclectiques dont la plupart des lieux de spectacle de la seconde moitiédu XIXe siècle semblent avoir été toujours parés. Du reste, lorsque leprojet initial du théâtre fut présenté, comme cela était la règle,devant la Commission Départementale des Bâtiments Civils, celle-ci nemanqua pas de lui reprocher une trop grande modestie. L'architecteCharles Lucas dut agrandir les plans, donner une richesse plus grande àla façade. En somme, le théâtre de Lisieux paraît bien n'avoir étéqu'un édifice de peu d'envergure. Il convient d'y regarder de plus près. Un examen attentif desdifférentes élévations comme des rapports établis entre les volumesextérieurs et intérieurs montre, à l'évidence, une recherche d'effetsfort subtils. Ainsi, la façade principale, à deux étages, s'articuleclairement autour d'une large travée centrale que surmonte un frontontriangulaire. Exécutée dans la pierre, cette travée se détache avecnetteté des ailes latérales édifiées, quant à elles, à l'aide debriques rouges et jaunes. Sans aucun doute, l'insistance sur l'élémentcentral d'une façade demeurait traditionnelle. Mais à Lisieux, unetelle démarche permet aussi de faire comprendre d'un coup lesdispositions intérieures : travée centrale et éléments latérauxcorrespondent logiquement à la salle bondée, de part et d'autre, decouloirs de circulation. Cette volontaire lisibilité des structuresintérieures à l'aide d'une composition des extérieurs se retrouve danstoutes les parties du théâtre. Aux murs latéraux, à l'aide dedécrochements accentués et avec les jeux différents d'ouvertures enplein-cintre, c'est la succession entre le foyer et la salle despectacle qui est soulignée (cf. ci-dessous). Plus évident encore, lesurhaussement important du mur placé au départ de l'espace scéniqueindique avec force la frontière où commence cette essentielle etnécessaire partie. On comprend mieux, dès lors, qu'il n'y ait point eu de grande profusionde décor au théâtre de Lisieux. Il fallait éviter que soient masquésles volontaires enchaînements entre " les membres" déterminants del'édifice. Car pouvait ainsi apparaître une architecture rationnelle,exprimant avant tout les diverses articulations que sa fonctionsous-entendait. On connaît malheureusement peu de chose à propos deCharles Lucas, cet architecte lexovien responsable de la constructiondu théâtre. Mais son souci de se tourner vers les exemples del'architecture rationaliste d'un Labrouste et, en certain sens, d'unViollet-le-Duc est assez remarquable. Car dans la plupart des théâtresédifiés à partir de 1870, c'est d'abord le souci du décor, des grandesfaçades-écran qui compta. Certes, le fameux exemple de l'Opéra de Parisdut porter quelques fruits pour Lucas puisque Garnier eut bien lesouci, également, de mettre en évidence les multiples structures dugigantesque bâtiment. Cependant la richesse du décor veut compenser, enquelque sorte, le jeu rationnel des volumes. A Lisieux, Lucas refusad'accorder une place importante aux éléments décoratifs. Même dans lesaménagements intérieurs, ce que l'on retient n'est pas la beauté d'unplafond peint ou la finesse d'une sculpture, mais la ligne essentielledonnée par la courbe du grand balcon ou les montées verticales deslégères colonnes de métal. Sans doute, dans une ville où se dressait toujours une cathédrale dupremier art gothique - liée d'abord à la rigoureuse élévation de pilesmonumentales contre-butées par de massifs arcs-boutants - les principesde la raison se devaient encore de triompher. Mais la fin du XIXesiècle n'était tout de même pas une période évidente pour refuser unart ostentatoire, même modeste, dans un lieu de spectacle. Lucas innovadonc quelque peu. Il y eut bien une vraie pensée architecturale pour lethéâtre de Lisieux. Denis LAVALLE Inspecteur des Monuments Historiques Les travaux de rénovation La rénovation du théâtre de Lisieux a été étudiée en respectant lesdonnées essentielles du programme du concours établi par laMunicipalité et en tenant compte de sa récente protection au titre desMonuments Historiques. Une photographie prise avant l'inauguration et la mise enplace ultérieure de la cloison séparant le Maire des " électeurs " nousrenseigne sur l'aspect originel de la salle : plafond peint, lustre,papier avec fleurs stylisées. Il variera peu pendant un demi-siècle, àl'exception du lustre, alimenté au gaz, qui sera remplacé par quelquesampoules électriques assez disgracieuses et du papier qui serarenouvelé par un décor simplifié. Cet état se perpétuerasans modifications importantes. En 1944, la destruction des cinémaslexoviens le Majestic et le Royal entraînera son utilisation enalternance ; une cabine de projection est aménagée tant bien que maldans ce qui fut le foyer. Le théâtre sert aussi, entre les séances de cinéma en fin de semaine,aux tournées Barret et Karsenty, aux Jeunesses Musicales de France(1), aux quelques conférences (Connaissance du Monde), aux troupeslocales ou scolaires, et aux distributions de prix de fin d'annéejusqu'en 1967, où il est fermé pour des raisons de sécurité. Le Conseil Municipal me demanda en 1964 d'étudier trois options : - La démolition et la reconstruction sur place d'un nouveau théâtre ;cette solution fut rejetée à cause de l'exiguïté du terrain et desdifficultés d'accès. - La démolition des planchers et balcons et l'aménagement d'un théâtreneuf en ne gardant que l'enveloppe des murs extérieurs. Les études démontrèrent que c'était une opération qui n'amélioreraitpas d'une façon sensible les insuffisances de la première solutionconcernant le nombre de places qui passait de 493 à 620, ce qui, àl'époque, semblait insuffisant. - La rénovation et la modernisation du théâtre ancien qui serait ainsiconservé dans la presque totalité de son gros oeuvre, en construisanttoutefois une annexe sur le côté Sud, à l'emplacement du l'allée duDiable. Le nombre de places passait ainsi à 577. Le montant des travauxétait estimé à 785.000 F. Cette solution fut abandonnée, les compagnies théâtrales prétendaienten effet qu'une rentabilité ne pouvait être assurée que pour une salled'au moins 800 places. Un théâtre neuf sur un autre terrain sembla, à partir de 1965, lasolution à retenir ; à la demande de la Municipalité, plusieursimplantations furent étudiées : place de la République en face del'école Jean-Macé, à Lisieux-Hauteville à la suite de la chaufferiecentrale, place du marché aux bestiaux, après son transfert route deParis, etc. Toutes ces études échouèrent pour des raisons financières. C'est alors qu'un revirement d'opinion commença à se dessiner pour laconservation et la rénovation du théâtre ancien. Le journal l'Eveils'en fait l'écho le 16 Février 1978 en publiant et commentant unelettre de Jean Massot, animateur du club d'art dramatique Gambier, endate du 11 Avril 1977 intitulé " un plaidoyer pour l'ancien théâtre ". L'intérêt présenté par ce petit théâtre à l'italienne rencontra despartisans de plus en plus nombreux ; un dossier de recensement futétabli en 1985, et tout récemment, le théâtre fut inscrit surl'Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques pour ses façadeset toitures et son décor intérieur. C'est donc une importante opération de rénovation qui fut réalisée etfinancée par 1a Ville de Lisieux, la Région, le Département et l'Etat(Direction de la Musique et de la Danse, Direction du Patrimoine etDirection du Théâtre). Le programme de travaux a comporté la réfection des toitures, lelavage, la restauration des façades qui a dégagé les maçonneries debriques et de pierre de leur gangue de saleté due à la pollution. Ce théâtre accuse, dans ses volumes et dans son plan, les quatrefonctions essentielles qui le caractérisent : l'accueil du public, lasalle, la scène et l'accueil des artistes. Accueil du public Les portes en menuiserie sur la rue au Char sont remplacées par desportes en glace ; un sas vitré isole le hall d'accueil du froid et dubruit. Le hall est agrandi visuellement par la transparence du sas vitré etpar le volume des deux escaliers. Dans l'axe, on trouve labilletterie-contrôle. Un bar-fumoir est prévu en sous-sol ainsi que levestiaire et les sanitaires réservés au public ; un sanitairehandicapés est accessible de l'extérieur dans le bâtiment des loges. Le foyer du 1er étage est desservi par les deux escaliers ; le sol serarecouvert de moquette et les murs peints dans des tons chauds. Lagrande baie donnant sur la rue au Char et qui comportait à l'originedes vitraux sera débarrassée de ses remplissages " provisoires " encontreplaqué. La mise en place d'un vitrail contemporain a été confiéeà Monsieur Mayel, Maître-Verrier à Honfleur ; un lustre complètera cetensemble. Les locaux de régie - son et lumière - sont situés au-dessus du foyer ;la visibilité sur la salle et la scène est assurée par une baie vitréeaménagée dans la corniche. Une circulation technique avec la scène estaccessible depuis le palier desservant ces locaux. La salle

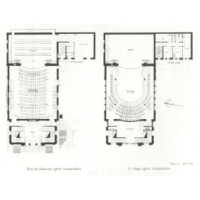

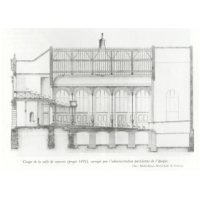

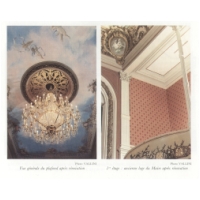

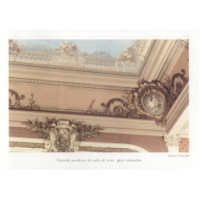

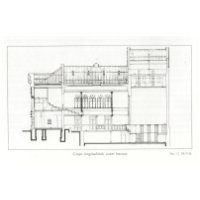

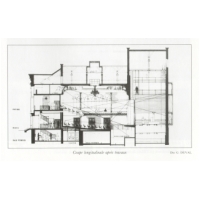

La comparaison des deux coupes longitudinales permet dese rendre compte des transformations opérées dans le gros oeuvre :modification du profil des planchers du parterre et du balcon de façonà assurer aux spectateurs une meilleure visibilité. Des reprises en sous-oeuvre importantes et délicates de l'ossature dubalcon ont été réalisées pour permettre la suppression de colonnes enfonte intermédiaires gênant 1a visibilité des spectateurs, seulesquatre colonnes, ne pouvant être supprimées, ont été conservées carelles sont indispensables pour reprendre les charges de la toiture etparticipent également à l'architecture et au parti décoratif de lasalle. Malgré toutes ces sujétions, le nombre de spectateurs reste suffisant :379 places (260 à l'orchestre et 119 au balcon). La salle a conservé la presque totalité de son décor 1900 à l'exceptiondu grand lustre démonté en 1925 au moment du remplacement du gaz parl'électricité et qui a, depuis, disparu. Une copie de cet élémentindispensable pour recréer l'atmosphère lumineuse originelle a été miseen place, quatre appliques d'origine ont été restaurées. Les opérations de rénovation du décor ont été limitées aux seulsimpératifs du confort (remplacement des fauteuils), de l'éclairage etde la sécurité. Tous les autres éléments du décor : stucs, peinture desvoussures et du balcon ont été conservés et restaurés. La toile peintedu plafond, le lambrequin, le rideau de scène et le revêtement muralont été reconstitués à l'identique en raison de leur vétusté. Une photographie ancienne prise au lendemain de l'inauguration a, danscette volonté de reconstitution, facilité grandement notre tâche. La scène Les conceptions scénographiques contemporaines ont nécessité uneprofonde modernisation des équipements : - une petite fosse d'orchestre a été créée en réservant la possibilitéde remettre le plancher au niveau de la salle à l'aide d'un systèmemanuel ; - le gril a été rehaussé pour permettre la pose d'un rideau de fer ; - l'aménagement de nouvelles passerelles techniques en porte à faux surl'impasse Victor-Hugo a permis d'agrandir légèrement la scène. Accueil des artistes Le bâtiment des loges comporte l'ensemble des équipements demandés : - ausous-sol : le transformateur E.D.F. ; - au rez-de-chaussée : l'accueil, lemagasin de décors et un sanitaire handicapés ; - au ler étage : trois loges de deux personnes, une logede huit personnes, un W.C. et des douches ; - au 2e étage : une loge habilleuse, deux loges de deuxpersonnes et une loge de huit personnes ; - dans les combles: une salle de réunions-foyer pour lesartistes et le vestiaire des techniciens. Les travaux ont commencé le 3 Juin 1987 ; ils ont été terminés le 2Décembre 1988 (2). L'aménagement des abords de la rue au Char et desjardins de la Mairie complètera la présentation de cet ensemble. G. DUVAL (1) Je me souviens d'un remarquable concert avec Marie-Claire Alain.Architecte en Chef des M.H. et B.C.P.N. (2) J'ai été aidé pour cetteréalisation par le bureau d'études scénographiques B.E.T.E.C.S.,l'Ingénieur béton Delforge et le B.E.T. Sogeti pour les fluides, laMunicipalité étant conseillée par M. Underdown (ATELS) Scénographe. Financement

La Saison 88/89

Théâtre de Lisieux, rue auChar - Tél. 31.61.04.40 Renseignements-Réservations : Tél. 31.62.37.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||