Corps

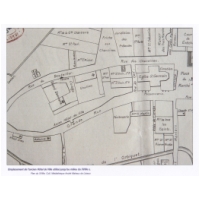

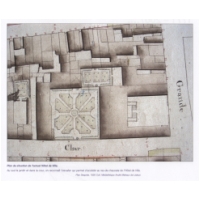

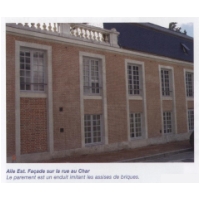

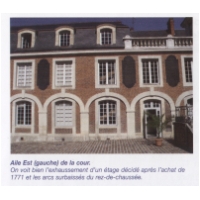

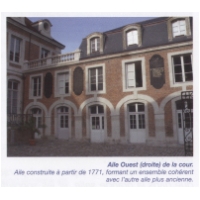

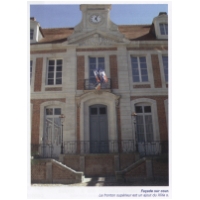

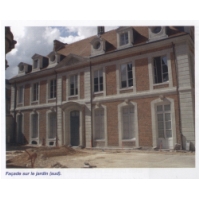

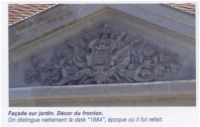

| Hôtelde Ville : Lisieux.- Lisieux : Mairie de Lisieux, 2007.-n.p.:ill. en noiret en coul., couv. ill. en coul. ; 30 cm. Numérisation du texte : O. Bogros pour la collectionélectronique de la MédiathèqueAndréMalraux de Lisieux (23.IV.2008) Relecture : R. Raveaux (15.VII.2008). Adresse : Médiathèque André Malraux,B.P. 27216,14107 Lisieux cedex -Tél. : 02.31.48.41.00.- Fax : 02.31.48.41.01 Courriel : mediatheque@ville-lisieux.fr, [Olivier Bogros]obogros@ville-lisieux.fr http://www.bmlisieux.com/ Ce texte ne relève pas du domaine public etne peut être reproduit sans l'autorisation de l'auteur. Orthographe etgraphieconservées. Texteétabli sur l'exemplaire de lamédiathèque. Hôtelde Ville Lisieux 1771 - 2007.... Si la Nation française est riche de symboles, le premier d'entre eux,le plus significatif aussi, est incontestablement l'Hôtel de Ville.C'est en effet le premier maillon de la chaîne républicaine, où seprennent les décisions qui concernent la vie locale, et qui intéressentdirectement les habitants d'une commune. C'est là aussi ques'administrent au quotidien, les enjeux d'une politique nationale. L'Hôtel de Ville de Lisieux constitue également un ensemblearchitectural et historique d'autant plus remarquable qu'il a étépréservé des destructions massives dont notre ville a souffert en 1944,lors des opérations de libération de la France. Il était donc importantd'engager les travaux nécessaires à la sauvegarde de ce patrimoine. Atravers ces travaux de restauration menés durant deux ans par desacteurs d'un grand professionnalisme, c'est une double volonté qui aanimé notre municipalité : redonner à cet hôtel particulier construitau 18e siècle son faste d'antan et permettre au personnel municipald'accomplir encore mieux ses missions de service public. En nous attachant à respecter la construction d'origine, nous avonsvoulu témoigner notre volonté d'ancrer cet édifice au coeur de Lisieuxet dans le coeur de nos concitoyens ! Bernard AUBRIL Maire de Lisieux Vice-Président du Conseil Général du Calvados HISTOIRE DE L'HÔTEL DE VILLE DELISIEUX Depuis 1771, les édiles de Lisieux se retrouvent quotidiennement etrencontrent leurs administrés dans un ancien hôtel particuliertransformé en Hôtel de Ville. Les Hôtels de Ville de Lisieux : A Lisieux, le pouvoir temporel était de la charge de l'évêque, aussicelui-ci remplissait-il les fonctions civiles et militaires. ThomasBazin, évêque de Lisieux de 1447 à 1474, accorda ou confirma, dans unecharte du 30 mars 1448, aux habitants de Lisieux, la possibilité denommer des conseillers pour qu'ils puissent s'assembler un jour dechaque semaine, sous la présidence de la justice de l'évêque, afin detraiter des affaires de la ville et recevoir les comptes des receveurs.  AuMoyen-Age, le lieu des réunions des responsables municipaux n'estpas connu avec certitude. Une pièce est louée de 1445 à 1458 à uncertain Vagnel. Elle était sans doute proche du palais épiscopal. En1458, le siège du pouvoir municipal change de lieu. Un manoir, entrel'actuelle rue Henri Chéron et la rue du docteur Degrenne, permettra aucorps municipal d'y tenir ses séances jusqu'en 1770. A cette date, lemaire de Lisieux, Noël Lerat, constate que le manoirest en très mauvais état et qu'il faut le restaurer ou trouver un autrelieu. AuMoyen-Age, le lieu des réunions des responsables municipaux n'estpas connu avec certitude. Une pièce est louée de 1445 à 1458 à uncertain Vagnel. Elle était sans doute proche du palais épiscopal. En1458, le siège du pouvoir municipal change de lieu. Un manoir, entrel'actuelle rue Henri Chéron et la rue du docteur Degrenne, permettra aucorps municipal d'y tenir ses séances jusqu'en 1770. A cette date, lemaire de Lisieux, Noël Lerat, constate que le manoirest en très mauvais état et qu'il faut le restaurer ou trouver un autrelieu.Un hôtel particulier est à vendre. Le conseil décide de l'acheter, cequi est fait le 1er février 1771. Le coût en était de 30 000 livres,montant moins élevé que celui, estimé, des travaux de restauration del'ancien Hôtel de Ville. L'objet de l'acquisition était unemaison avec la cour, remise, bûcher, écurie, pavillon de devant ladite maison et enclos comme le toutest, le droit de fontaine y attaché, le jardin étant derrière laditemaison et une place de terre vide étant à costé ledit jardin du costéde larue Haute-Boucherie (Place Victor Hugo actuelle) ; le tout situé encette dite ville, Grande-Rue de la Porte-de-Paris et rue au Char, paroisseSaint-Jacques (1) »...  Étaient comprises la tapisserie à personnages, placée et tendue dans lagrande salle, et les sonnettes de métal attachées et scellées dans lesdifférents appartements. Étaient comprises la tapisserie à personnages, placée et tendue dans lagrande salle, et les sonnettes de métal attachées et scellées dans lesdifférents appartements.Le vendeur était messire Pierre-René de La Roque,chevalier, seigneur et patron du bourg etparoisse de Serquigny, demeurant en sonchâteau de Serquigny. PR. de La Roque l'avait lui-même acheté en 1753à François-Claude Duval-Lenormand, écuyer, seigneur et patron deVictot, conseiller, secrétaire du roi, maison et couronne de France,demeurant à Lisieux, rue du Bouteiller. En fait, l'hôtel avait été construit, en 1713, par Charles Le Bas(1663-1735), seigneur des Rivalles et de St-Sébastien de Préaux et seshéritiers le vendirent en 1740 à Duval-Lenormand. Charles Le Bas, né àLisieux (paroisse de St-Germain), appartenait à l'une des familles lesplus importantes de Lisieux au XVIIIe siècle. Elle compta deschanoines, des archidiacres, un conseiller au Parlement de Rouen,des receveurs des tailles à Lisieux et desofficiers de justice. Riches, les Le Bas édifièrent, au XVIIIe siècle,les trois hôtels particuliers qui font encore l'ornement de la ville :le futur Hôtel de Ville en 1713 ; Le Haut-Doyenné en 1769(Jean-Baptiste Rémi Le Bas de Fresne) ; l'Hôtel Lemercier (BoulevardDuchesne-Fournet actuel), construit, sous Louis XVI, par François LeMercier, seigneur de Mesnil - Guillaume, petit-fils d'une Le Bas. Les travaux dans le nouvel Hôtel de Ville :  Aussitôt que l'hôtel est acheté, des travaux sont prévus. Ilsconcernent sa transformation en Hôtel de Ville, dont les fonctionsétaient de recevoir l'administration municipale et d'autres activités.Le projet d'aménagement apporte ainsi des informations intéressantessur l'évolution de l'hôtel : Aussitôt que l'hôtel est acheté, des travaux sont prévus. Ilsconcernent sa transformation en Hôtel de Ville, dont les fonctionsétaient de recevoir l'administration municipale et d'autres activités.Le projet d'aménagement apporte ainsi des informations intéressantessur l'évolution de l'hôtel : - exhaussement d'un étage de l'aile gauche (en bordure de la rue auChar) pour servir de corps de garde et de chambre de discipline pour lestroupes et de logement pour les pompes et autres ustensiles pour lesincendies et au concierge dudit hôtel de ville. - construction neuve d'une aile droite dudit hôtel avec pavillon pourservir de logement à la brigade de maréchaussée. - écurie pour les chevaux de ladite brigade. - différents changements dans le grand bâtiment pour parvenir à salocation », etc... Le montant des travaux s'élevait à 23 380 livres. La lecture de ces documents explique pourquoi l'aile de l'Hôtel deVille qui donne sur la rue au Char est hétérogène dans sa constructionet dans son  élévation. élévation.De la fin du XVIIIe siècle jusqu'au milieu du XIXe siècle, il nesemble pas qu'il y ait eu de travaux importants dans le bâtiment, si cen'est la découverte d'une statue d'un évêque de Lisieux (Jean 1er,évêque de 1107 à 1141) réinstallée dans la cathédrale depuis (transeptnord). Elle était utilisée comme paroi d'un petit lavoir situé dans lacour de l'Hôtel de Ville et c'est lors de sa destruction, en 1835,qu'on la découvrit.  La lecture des délibérations du Conseil Municipal permet de comprendreque le musée et la bibliothèque y étaient mal installés (14 mai 1856), qu'unegrille en fer fut posée dans le jardin (actuelle place Jean Massot), lelong de la rue au Char (3 avril 1858) et que l'aile sur la rue au Char,celle qui avait été rehaussée en 1772, en ruines, fut restaurée (24juin 1884). La lecture des délibérations du Conseil Municipal permet de comprendreque le musée et la bibliothèque y étaient mal installés (14 mai 1856), qu'unegrille en fer fut posée dans le jardin (actuelle place Jean Massot), lelong de la rue au Char (3 avril 1858) et que l'aile sur la rue au Char,celle qui avait été rehaussée en 1772, en ruines, fut restaurée (24juin 1884).L'année 1887 verra la concrétisation des projets municipaux : réfectiondes deux piliers servant d'appui à la porte principale de la cour,nouvelle salle des mariages, bureau des sergents de ville dans l'ailesur la rue au Char. Le commissariat de police sera installé là jusquedans les années 1960, date à laquelle il fut transféré boulevard SteAnne, où il est toujours. Le 14 juillet 1904, Henri Chéron, maire, dévoilait une plaque poséedans la cour d'honneur rappelant une phrase historique des édileslexoviens au moment de la Révolution : Oui le Gouvernement républicainnous convient et c'est le seul régime qui convienne à un peuple libre. La Revue Illustrée du Calvados de février 1909 décrit l'architecture del'Hôtel de Ville et évoque le campanile avec ses cloches dont l'uneprovient d'un ancien couvent de Lisieux, les Mathurins : « Le timbre quisonne les heures a été fondu en 1733. Il porte l'inscription suivante : L'an 1733, en l'honneur de la Sainte-Trinité, bénite parle R. P. MartinLeclerc, ministre ; frère Alexis Durand a donné cette cloche nomméePierre, par Me Pierre Hanuel, prêtre chapelain en l'église Saint-Pierrede Lisieux et demoiselle Louise Chardey, de Lisieux. Refondue en 1733.Les deux autres timbres sont plus anciens. Le plus gros porte la datede 1517 ; le plus petit a été fondu en 1658 » L'horloge de l'Hôtel de Ville et ses cloches d'opérette : Le 17 janvier 1903, l'horloger, chargé de l'entretien des horloges etpendules de la ville de Lisieux, signale qu'il ne peut plus en assurerleur entretien. Le 7 mars 1903, Pannier, maire-adjoint, expose avec beaucoup d'humour,la nouvelle situation de l'horloge : C'est une singulière histoire quecelle des caprices dont fait preuve depuis quelque temps la vieillehorloge de notre hôtel de ville. Les plus célèbres docteurs enhorlogerie l'avaient condamnée. La presse locale avait enregistré sondécès et votre commission des travaux publics s'apprêtait à vous fairevoter ce soir la dépense nécessaire pour l'acquisition d'une nouvellehorloge, lorsque la moribonde revenant à la vie, et à la suite d'unesimple réparation, s'est remise à fonctionner avec toute l'exactitudede la jeunesse. Même, il y a quelques jours, tout comme dans l'opérettefameuse, ces cloches, qu'on n'avait pas entendues depuis de longuesannées, ont fait entendre leur joyeux carillon. Il est décidé que l'horloge, traitée, un peu plus loin, de vieilleservante, sera réparée et sauvée. Elle assume encore sa fonctionaujourd'hui. En 2005 - 2006, les cloches ont été restaurées ainsi quele système électrique qui met en marche le marteau qui les frappe etqui donne les heures à la population lexovienne. D'importants travaux entre 1921 et 1923 :  En juin 1920, la municipalité décide d'entreprendre une révisioncomplète des 33 immeubles communaux que la ville possède, dont laMairie. Pour la réfection des couvertures, l'aménagement de nouveauxbureaux au premier étage, la remise en état des salons, le chauffagecentral, le ravalement des façades et l'éclairage électrique, le budgetest de 78 650 francs (2). En juin 1920, la municipalité décide d'entreprendre une révisioncomplète des 33 immeubles communaux que la ville possède, dont laMairie. Pour la réfection des couvertures, l'aménagement de nouveauxbureaux au premier étage, la remise en état des salons, le chauffagecentral, le ravalement des façades et l'éclairage électrique, le budgetest de 78 650 francs (2).Les bals de l'Hôtel de Ville : Entre 1920 et 1960, il était d'usage que les salons de la Mairie soientmis à la disposition d'associations pour y organiser des bals,moyennant le règlement de l'électricité. Pour exemples, la Société mixte de tir de Lisieux y organisa son bal le17 janvier 1926, la Société de secours mutuels des employés du théâtre,en 1928, l'Association des anciens élèves des collèges de Lisieux, en1929, Louis Bielman en fit la demande pour son Club athlétique lexovienle 21 mars 1930, le Judo-club Lexovien en 1956, l'Aéro-club de Lisieuxen 1957. La dernière rénovation : C'est au mois de mai 2004 qu'ont été lancés les travaux de rénovationde la toiture et des façades, à l'issue d'une délibération du conseilmunicipal en date du 18 mai. Sous la maîtrise d'ouvrage du cabinetd'architecture caennais F. et F. Jacquemard, six entreprises, pour laplupart régionales, ont travaillé ensemble à la réalisation des travauxqui ont officiellement débuté le 3 janvier 2005 et se sont achevés aumois d'avril 2007. Un peu plus de deux ans au cours desquels troiscorps de métiers sont intervenus et ont dû travailler en même temps. 85mètres cubes de pierre ont été remplacés, les pierres massives de paysont été changées au profit de pierres de Touraine et d'Anjou. Environmille mètres carrés de joints et de briques ont été remplacés. Duranttout le chantier, une équipe de huit personnes était présente enpermanence. Une mise en lumière de l'Hôtel de Ville sera réalisée pourle mois de septembre prochain et achèvera cette opération majeured'embellissement. D'autres travaux se poursuivent également pourcontinuer de moderniser la qualité des services à la population, suiteau rachat d'un immeuble mitoyen rue Victor Hugo. Ce nouvel espace quidevrait être achevé en fin d'année, permettra de regrouper les servicesaccueil et information, état-civil, élections, objets trouvés. (3) La rénovation qui s'est achevée au printemps dernier n'en finit pas desusciter l'admiration tant des Lexoviens que des visiteurs. Daniel DESHAYES Société historique de Lisieux Juillet 2007 Plan de financement de la restauration 2005-2007 : Le chantier de la restauration de l'Hôtel de Ville a été suivi par lecabinet Florence et François Jacquemard, architectes à Caen. Lestravaux, pour le bâtiment central, ont débuté le 3 janvier 2005 et sesont terminés en avril 2006. Pour les ailes ouest et est, la cour et leportail, ils ont débuté en février 2006 et se sont achevés en avril2007. Le montant total de l'opération (restauration des façades, des toitureset de la cour de l'Hôtel de Ville) s'élève à 1 246 300, 42 € TTC (horstravaux en régie). Des subventions ont été sollicitées auprès duConseil Général du Calvados et de la DRAC de Basse-Normandie. Leurmontant s'élève à 500 722 €, soit 53,97 % de taux de subventions sur lemontant hors taxe. RESTAURATION DES FAÇADES & TOITURES DE L'HOTEL DE VILLE DELISIEUX  L'hôtelde ville aurait été construit par Charles Le Bas en 1713 etvendu à la ville en 1771 par Pierre René de la Rocques, seigneur deSerquigny. Cet hôtel particulier précédé d'une cour pavée se composed'un corps principal rectangulaire flanqué de deux ailes basses. Lesbâtiments sont construits en brique avec des encadrements de baies,des corniches et des chaînes d'angle en pierre calcaire. Lescouvertures sont, en tuiles plates sur le bâtiment principal, et enardoise sur les pavillons. Les façades principales sont orientéesNord-Sud. Au Nord, la façade decet hôtel particulier XVlllème, est ornée d'un fronton classique quesurmonte un édicule construit au XIXème pour recevoir l'horloge ;disposition qui affirme le caractère d'édifice public de l'hôtel deville. La disposition originale est conservée sur la façade Sud. L'hôtelde ville aurait été construit par Charles Le Bas en 1713 etvendu à la ville en 1771 par Pierre René de la Rocques, seigneur deSerquigny. Cet hôtel particulier précédé d'une cour pavée se composed'un corps principal rectangulaire flanqué de deux ailes basses. Lesbâtiments sont construits en brique avec des encadrements de baies,des corniches et des chaînes d'angle en pierre calcaire. Lescouvertures sont, en tuiles plates sur le bâtiment principal, et enardoise sur les pavillons. Les façades principales sont orientéesNord-Sud. Au Nord, la façade decet hôtel particulier XVlllème, est ornée d'un fronton classique quesurmonte un édicule construit au XIXème pour recevoir l'horloge ;disposition qui affirme le caractère d'édifice public de l'hôtel deville. La disposition originale est conservée sur la façade Sud. Lapierre utilisée pour la restauration de l'Hôtel de ville est unTuffeau de Bourrée (matériaux similaire à celui d'origine par sagranulométrie et sa teinte).Les pierres friables qui présentaient desdissolutions profondes comme les bandeaux de corniches, les bandeauxfilants sous les fenêtres, les lucarnes, les chaînages verticaux despignons et les piédroits de l'horloge ont été remplacées par de lapierre neuve. Les parties les moins altérées ont été poncées. Unnettoyage complet des façades et une patine d'harmonisation ont étéréalisés. Les pierres fissurées qui ne présentaient pas de désordrestructurelont été conservées et reconstituées; les pierres cassées, ont étérecollées et consolidées avec des gougeons inox. Les pierres desoubassement trop dégradées, ont été remplacées. Lesenduits très dégradés ont été refaits au mortier de chaux grasse. Lapierre utilisée pour la restauration de l'Hôtel de ville est unTuffeau de Bourrée (matériaux similaire à celui d'origine par sagranulométrie et sa teinte).Les pierres friables qui présentaient desdissolutions profondes comme les bandeaux de corniches, les bandeauxfilants sous les fenêtres, les lucarnes, les chaînages verticaux despignons et les piédroits de l'horloge ont été remplacées par de lapierre neuve. Les parties les moins altérées ont été poncées. Unnettoyage complet des façades et une patine d'harmonisation ont étéréalisés. Les pierres fissurées qui ne présentaient pas de désordrestructurelont été conservées et reconstituées; les pierres cassées, ont étérecollées et consolidées avec des gougeons inox. Les pierres desoubassement trop dégradées, ont été remplacées. Lesenduits très dégradés ont été refaits au mortier de chaux grasse.F.& F. JACQUEMART ARCHITECTURE ET DECORATION DE L'HOTEL DE VILLE L'architecture :  C'est au coeur du centre de leur cité, non loin de l'ancienne porte del'est, dite porte de Paris et au sud de l'abside de la cathédrale, queles édiles lexoviens achetèrent, en 1771, un hôtel particulier destinéà devenir l'Hôtel de Ville de leur cité. C'est au coeur du centre de leur cité, non loin de l'ancienne porte del'est, dite porte de Paris et au sud de l'abside de la cathédrale, queles édiles lexoviens achetèrent, en 1771, un hôtel particulier destinéà devenir l'Hôtel de Ville de leur cité.Témoin de l'architecture colorée du Pays d'Auge, grâce à sa polychromiede brique rouge et de pierre blanche, cet hôtel comporte un bâtimentcentral entouré de deux ailes dont la lecture des archives a permis deconfirmer qu'elles étaient un peu plus tardives que le bâtimentcentral, daté de 1713. Leur construction, agrandissant l'hôtel,confirmait ce dernier comme le symbole du pouvoir municipal.  Largement ouverte sur la rue Henri Chéron grâce à une grille en ferforgé, la cour est fermée sur ses deux côtés est et ouest par deuxailes ornées d'arcatures surbaissées en pierre blanche. Autant l'aileouest est homogène dans sa conception, autant celle de l'est esthétérogène, signe qu'elle a été agrandie (en 1773, selon les archives)et le beau parement en briques du mur est sur la rue au char n'est quefictif : c'est un enduit qui cache les différentes pierres dues auxagrandissements successifs. Largement ouverte sur la rue Henri Chéron grâce à une grille en ferforgé, la cour est fermée sur ses deux côtés est et ouest par deuxailes ornées d'arcatures surbaissées en pierre blanche. Autant l'aileouest est homogène dans sa conception, autant celle de l'est esthétérogène, signe qu'elle a été agrandie (en 1773, selon les archives)et le beau parement en briques du mur est sur la rue au char n'est quefictif : c'est un enduit qui cache les différentes pierres dues auxagrandissements successifs. Comme tout hôtel particulier de quelque importance, le futur hôtel deville était entre cour et jardin. Mais le jardin est devenu, au fil desans, cour commune avec le théâtre et ce statut fut confirmé par ladénomination qui est désormais la sienne : Place Jean Massot, du nomd'un professeur de français du lycée Marcel Gambier de Lisieux,passionné de théâtre et qui avait oeuvré pour la renaissance d'unthéâtre à Lisieux dans les années 1970 -1980. Comme tout hôtel particulier de quelque importance, le futur hôtel deville était entre cour et jardin. Mais le jardin est devenu, au fil desans, cour commune avec le théâtre et ce statut fut confirmé par ladénomination qui est désormais la sienne : Place Jean Massot, du nomd'un professeur de français du lycée Marcel Gambier de Lisieux,passionné de théâtre et qui avait oeuvré pour la renaissance d'unthéâtre à Lisieux dans les années 1970 -1980.La façade sur cour du bâtiment central est la plus décorée : la travéemédiane, surmontée d'un fronton triangulaire, est ornée d'un balcon,posé un peu artificiellement sur la corniche de la porte centraleinférieure. La façade sur le jardin (actuelle Place Jean Massot) est austère : elleprésente une ligne continue d'ouvertures en arc surbaissé. La seuledécoration est donnée par la polychromie due au rouge des briques et aublanc des pierres, aux clefs sobrement sculptées et aux lucarnestraitées soit en oeil de boeuf soit avec un tympan triangulaire.  Le décor des tympans de chaque façade est plus tardif. Celui de lafaçade sur cour mêle adroitement des symboles patriotiques comme desdrapeaux, des feuilles de laurier et les armes de la Ville au-dessus d'un bandeau avec l'inscription République Française et 1884. Sur le fond, en arrière-plan, desinscriptions renseignent sur les protagonistes de cette restauration :le maire était Théodule Peulevey, l'architecte Lucas (celui du théâtre)et le sculpteur Lemainier. Le décor du fronton de la façade sur courest tout aussi patriotique. Le décor des tympans de chaque façade est plus tardif. Celui de lafaçade sur cour mêle adroitement des symboles patriotiques comme desdrapeaux, des feuilles de laurier et les armes de la Ville au-dessus d'un bandeau avec l'inscription République Française et 1884. Sur le fond, en arrière-plan, desinscriptions renseignent sur les protagonistes de cette restauration :le maire était Théodule Peulevey, l'architecte Lucas (celui du théâtre)et le sculpteur Lemainier. Le décor du fronton de la façade sur courest tout aussi patriotique.Les éléments décoratifs de l'Hôtel de Ville :  Le décor intérieur de l'Hôtel de Ville suit l'évolution de sesfonctions. Seul, le premier étage a conservé des éléments sculptés enstuc du début du XVIIIe siècle : ce sont les dessus de cheminées,notamment celui qui se trouve dans le bureau du secrétariat de laDirection Générale des Services de la Mairie. Des trompettes, unviolon, une palette avec ses pinceaux, un compas, une équerre, unrapporteur, le tout se détachant sur des drapeaux et des branches dechêne, glorifient les arts : musique, peinture, architecture et sansdoute l'art militaire. L'ensemble manque un peu de vigueur qui peutsans doute s'expliquer par la présence de multiples couches de peinture superposées. Le décor intérieur de l'Hôtel de Ville suit l'évolution de sesfonctions. Seul, le premier étage a conservé des éléments sculptés enstuc du début du XVIIIe siècle : ce sont les dessus de cheminées,notamment celui qui se trouve dans le bureau du secrétariat de laDirection Générale des Services de la Mairie. Des trompettes, unviolon, une palette avec ses pinceaux, un compas, une équerre, unrapporteur, le tout se détachant sur des drapeaux et des branches dechêne, glorifient les arts : musique, peinture, architecture et sansdoute l'art militaire. L'ensemble manque un peu de vigueur qui peutsans doute s'expliquer par la présence de multiples couches de peinture superposées.Il s'agit là du seul témoignage indiscutable du décor du XVIIIesiècle de la demeure de Charles Le Bas. L'adaptation au XIXème siècleaux fonctions de l'Hôtel de Ville a sans doute tout fait disparaître,la décoration  comme la disposition intérieure des pièces. comme la disposition intérieure des pièces.Quant au rez-de-chaussée, le décor est résolument du XIXe siècle. Lesors de la République se développent dans les grands salons, créés ourestaurés dans les années 1887 et restaurés en 2004 - 2005. Au bronzedoré des lustres fin XIXe siècle (un lustre à six branches et sur chacune d'entre elles, huit ampoules et un autre lustreà six branches, mais avec six lumières pour chaque branche) s'ajoutecelui des appliques à six ou huit branches.  Deux garnitures de cheminée, en bronze doré, complète le décorofficiel. Un cartel dont le cadran est signé Sirard à Lisieux estencadré par deux chandeliers à six branches. L'autre horloge portel'inscription Rollin à Paris. Elle est entourée de deux chandeliers àhuit branches de style rocaille. Des rideaux de soie rouge complètentle décor officiel de ces salons. Au-dessus des glaces, les armoiries dela Ville de Lisieux ont été conservées : d'argent, à deux clefs desable posées en sautoir, cantonnées de quatre étoiles du même ; au chefd'azur à trois fleurs de lys d'or posées en face. On les retrouvesystématiquement dans les grands ensembles décoratifs ordonnés par lesdifférentes municipalités lexoviennes. Deux garnitures de cheminée, en bronze doré, complète le décorofficiel. Un cartel dont le cadran est signé Sirard à Lisieux estencadré par deux chandeliers à six branches. L'autre horloge portel'inscription Rollin à Paris. Elle est entourée de deux chandeliers àhuit branches de style rocaille. Des rideaux de soie rouge complètentle décor officiel de ces salons. Au-dessus des glaces, les armoiries dela Ville de Lisieux ont été conservées : d'argent, à deux clefs desable posées en sautoir, cantonnées de quatre étoiles du même ; au chefd'azur à trois fleurs de lys d'or posées en face. On les retrouvesystématiquement dans les grands ensembles décoratifs ordonnés par lesdifférentes municipalités lexoviennes.La restauration du parquet des grands salons a été réaliséeconformément au dessin existant auparavant. Il s'agit de celui que l'on trouveégalement dans un salon contigu, actuellement affecté au service de larégie de la Mairie, dont la restauration, en 2004 - 2005, a mis enévidence le beau travail de boiserie qui entoure et surmonte lacheminée du mur ouest.  Les plaques de marbre, dans la cour et dans les grands salons,illustrent, partiellement, la vie municipale. Dans la cour, la mémoiredes grandes familles lexoviennes survit grâce au rappel, en doré surmarbre noir, de leurs gestes charitables effectués en faveur des plusdéshérités de leurs concitoyens. Le premier date de 1888, le dernier de1957. En un peu moins de cent ans, c'est à une lecture de toutes lespréoccupations sociales de l'époque que nous sommes conviés : dons en faveur des pluspauvres, des ouvriers, des vieillards, des jeunes filles méritantesmariées dans l'année (1908), du collège de Lisieux et de ses élèveslaborieux et sans fortune (1888), aux mères de famille nombreuse(1936), à l'hôpital-hospice, au bureau de bienfaisance, aux crèches etécoles maternelles municipales. Seul le don du château de St-Germain deLivet (1957) n'est pas destiné à une oeuvre sociale. Les plaques de marbre, dans la cour et dans les grands salons,illustrent, partiellement, la vie municipale. Dans la cour, la mémoiredes grandes familles lexoviennes survit grâce au rappel, en doré surmarbre noir, de leurs gestes charitables effectués en faveur des plusdéshérités de leurs concitoyens. Le premier date de 1888, le dernier de1957. En un peu moins de cent ans, c'est à une lecture de toutes lespréoccupations sociales de l'époque que nous sommes conviés : dons en faveur des pluspauvres, des ouvriers, des vieillards, des jeunes filles méritantesmariées dans l'année (1908), du collège de Lisieux et de ses élèveslaborieux et sans fortune (1888), aux mères de famille nombreuse(1936), à l'hôpital-hospice, au bureau de bienfaisance, aux crèches etécoles maternelles municipales. Seul le don du château de St-Germain deLivet (1957) n'est pas destiné à une oeuvre sociale.Dans les grands salons, les visites officielles s'égrènent au gré deslectures des plaques de marbre : Albert Lebrun (1932), Vincent Auriol(1948), de Gaulle (1960), Jean-Paul II (1980) et F Mitterrand (1982). Dans l'entrée, une plaque de marbre évoque les fonctionnairesmunicipaux tués pendant la guerre de 1939-1945, vraisemblablementpendant les bombardements de juin 1944. Aimable ville où les municipalités républicainesoccupent un hôtelparticulier d'Ancien Régime, construit au début du XVIIIe siècle, qu'elles ont transformé en y incluant lessignes de leur pouvoir mais en gardant les armoiries médiévales de lacité, le tout étant rythmé par les sonneries des cloches quiproviennent d'un couvent aujourd'hui disparu. Jean BERGERET Conservateur en chef des musées de la Ville de Lisieux Directeur duservice culturel LES MAIRES DE LISIEUX On l'a vu plus haut, les fonctions civiles, judiciaires et de policeétaient exercées par l'évêque de la ville de Lisieux. Thomas Bazinautorisa ou confirma la possibilité d'élire, chaque année, desconseillers au pouvoir restreint. C'est sous son épiscopat qu'uneChambre de Ville fut choisie. Les sénéchaux puis les vicomtes, à partir de 1523, présidèrent le corpsmunicipal composé de quatre conseillers de ville. Le bailli succéda auvicomte dans cette charge et les échevins remplacèrent les conseillersde ville (sans doute au début du XVIIe siècle). Le premier maire connu de Lisieux est Claude de Mongouin et le corpsmunicipal était alors composé d'un maire, de deux échevins, d'unprocureur du Roi, d'un substitut et de conseillers. Sous-Sénéchaux 1426 Thomas Le Pourry 1431 Cosme de Banery 1437 Jean Vipart, écuyer 1439 Robert le Perchié 1442 Jean Le Aynet, vicomte d'Orbec 1443 Jean de Louraille 1444 Jean Vipart 1448 Jean Le Aynet 1454 Jean Vipart 1470 Simon deConflans, écuyer 1483 PierreCardonel 1503 Roger Duval 1521 GuillaumeToutain 1522 Henri deBernières Vicomtes 1524 François Osmont, écuyer 1534 Germain Duval 1557 Pierre de la Porte. Bailli vicomtal En 1644, François Morin, sieur de la Desmarière, bailli vicomtal. Après, la liste des maires s'établit de la manière suivante Claude Mongouin, maire perpétuel, puis maire ancien et mi-triennal etbailli de l'évêque en 1705. Il exerça jusqu'en 1712. Germain Rioult, maire alternatif et mi-triennal en 1707 Romain Cudorge,installé le 14 janvier 1708 Germain Rioult, réinstallé le 25 juin 1708 Pierre Levallois, installé en 1712. Achète sa charge. Le corps municipal, conformément à un édit de Louis XV, fut constituéde trois échevins et fut présidé par le bailli vicomtal. Bailli vicomtal François-Joseph Paisant, connu comme maire à partir de 1717 jusqu'en1742. Maires nommés d'après l'arrêt du conseil d'Etat du 8 avril 1747 1747 Gabriel Desperrois 1750 Jean Pollin-Boislaurent 1753 Alexis Panthou 1756 Jean Lecesne 1759 Nicolas-Marie Vata 1765 Guillaume Poret, sieur Dulongval Maires nommés d'après l'édit du mois de juillet 1766 1766 Jean-Armand-Antoine-Devoyne, sieurde Formanel 1770 Noël Lerat, échevin,lieutenant-général au bailliage vicomtal C'est sousson administration que fut acheté l'Hôtel de Ville actuel. 1779 André Maillet 1782 Louis-Jacques-Hippolyte du Boullay Maires nommés d'après la loi du mois de décembre 1789 1790 François-Pierre Leroy-Beaulieu 1791 Thomas Gannel 1792 Michel Bloche Maires nommés par les représentants du peuple envoyés dans lesdépartements 1793 Louis-Jean-René Prieur 1794 Jean Coessin Régime intérimaire 1795 Michel Bloche Présidents de l'administration municipale (Loi du 5 septembre 1795) 1795 Jean-Baptiste Vergé 1796 Pierre Lerebours 1797 Guillaume-François Riquier 1798 Jean-Jacques Nasse Maires nommés d'après la loi du 17 février 1800 1800 Jean-Jacques Nasse 1808 Louis-Jacques-Hippolyte Thillaye duBoullay 1813 Jean-Jacques Nasse 1816 Joseph-François de Bellemare Maires nommés d'après la loi du 31 mars 1831 1832 François-Pierre Leroy-Beaulieu Nommé denouveau en 1834, 1837 et 1840. 1842 Adrien-Benjamin Formeville Nommé denouveau en 1843 et 1847. 1847 Jean-Lambert Fournet Commission municipale provisoire 1848 Jean-Baptiste-François de SallesCosnard-Labretonnière Théodore Delaporte Maires nommés d'après le décret de l'Assemblée nationale du 3 juillet1848 1848 Victor Godefroy Maires nommés par le préfet : 1853 FrançoisFauque 1871 Jules Prat 1875 Léopold Frauque 1878 Louis Michel 1881 Théodule Peulevey Maires élus à la suite de la loi du 28 mars 1882 1894 Henry Chéron 1908 Joseph Guillonneau 1909 Arthur Lesigne 1932 Henry Chéron 1936 Albert Degrenne 1945 Casimir Hue 1945 André Carles 1953 Robert Bisson 1977 André-Eugène Baugé 1989 Yvette Roudy 2001 Bernard Aubril D'après A.-J.L. Dingremont, Du corps municipal de Lisieux, 1 vol. 40 p.Lisieux, J.J. Pigeon, 1849. (1) Etienne Deville, L'hôtelde ville de Lisieux dans Journal de Rouen, 7 août 1923. (2) Arch. Dep. Calvados, 2 MI DM 255. II convient de consulter lesdossiers des Archives Départementales du Calvados pour l'ensemble destravaux de l'Hôtel de Ville de Lisieux. (3) Lisieux Magazine, n°29 juin 2007. |