CHAPITRE PREMIER.

Le Départ. – Les Pilotes. – La Tour de François Ier,

– Les Signaux. – Les Pouliers. – Les Jetées. –

Les Chantiers de construction. – Napoléon sur les

remparts du Havre.

₪

Oh ! je reviendrai voir

Ta jetée en granit, où les femmes le soir

Viennent respirer l’air de la vague embaumée,

Et ta côte de fleurs et de villas semée ;

Et debout sur leur cap, ces deux phares jumeaux

La nuit, d’un oeil de feu, veillant sur nos vaisseaux;

Et ta falaise aride, et ta vieille tour grise

Où depuis trois cents ans la mer en vain se brise.

Il y a quelques minutes il gisait à terre inanimé sur son triste lit devase, notre beau steamer, attendant le flot qui allait soulevermollement sa coque gracieuse, et le flot est venu le reprendre où ill’avait laissé et le convier à des ébats sans périls. Voyez avec quelledocilité il obéit au mouvement que le flot lui imprime, comme ils’éveille et s’anime,

comme la vie lui revient ; une légèreoscillation le balance, c’est que déjà il ne tient plus à la terre :on dirait qu’il a hâte de s’éloigner de l’humide muraille qui masqueson flanc et cache ses formes sveltes et sa coquette allure.

Déjà les trois coups de cloche ont tinté : la vapeur s’échappe avec unsiflement aigu du long tube métallique qui l’enserre, et, bruyante,elle s’épand en nuage blanchâtre et retombe en rosée sur l’avant ou surl’arrière du bateau, selon la direction du vent qui doit favoriser ouretarder notre promenade maritime. Le quai se pare d’une triple rangéede curieux qui viennent saluer notre départ : là se dit le dernieradieu, là se pressent des mains amies..... mais les ailes rapides du

Calvados sont en mouvement : elles ont déplacé notre navire, et cesmots : bon voyage, écris-moi, écrivez-moi ; se croisent et se perdentdans l’air au milieu du tumulte : déjà l’absence a commencé ; la paroleest impuissante à faire entendre les derniers témoignages d’amitié,d’affection ou de politesse ; c’est le geste qui la remplace, tandisque, rapidement fugitive, la machine impitoyable emporte le navire qui,

Tourne et nage dans l’écume,

En traînant sur les eaux son panache de brume.

Le steamer passe fièrement devant une flotille de petits bateaux nonpontés, sentinelles vigilantes de la rade, qui ne manquent jamais àleur consigne ; c’est dans ces barques, d’un aspect si misérable, quenos pilotes intrépides se précipitent à l’envi pour aller, au milieudes tempêtes, prendre, pour ainsi dire par la main, le navire en péril,et le conduire au port, à travers les dangers qui en hérissent l’entrée; combien paient de leur vie cette généreuse témérité !

Voici maintenant la vieille tour grise qui porte le nom du fondateur duHavre, la tour de François Ier. En 1536, on voyait sur la ported’entrée la statue équestre du monarque, bas-relief de pierre que letemps a détruit comme il a brisé irrespectueusement les armoiries quila surmontaient, le bel écusson d’

azur à la salamandre d’or, couronnéede même, au chef cousu de France. Trois siècles ont passé sur cemonument, gardien fidèle, pendant une longue période, de l’entrée duport de

Françoise-Ville. Aujourd’hui le sommet de cette ancienneforteresse est un observatoire ; c’est de ce point culminant qu’ondécouvre au loin la rade, et qu’à l’aide d’un ingénieux système depavillons, véritable poste maritime, qui correspond avec la Hève et lessommités de la côte nord, le commerce du Havre est informé de laprésence d’un navire long-temps avant que l’oeil de l’armateur ait pu ledécouvrir en mer. La tour est franchie, un peu plus loin, à gauche,sont la retenue d’eau appelée

la Floride, et les écluses de chassedont la fonction est de débarrasser l’avant-port des galets qui tendentcontinuellement à l’obstruer ; puis la petite jetée du sud qui se lieaux murs de la Floride ; son bassin porte en temps de guerre desbatteries flottantes et sa plate-forme se couvre de canons. Au pied deses murs, battus par les flots, gît un banc de cailloux qui se nomme le

Poulier du sud, c’est un écueil fatal aux navires qui manquentl’entrée du port, et que la tourmente brise en quelques heures etdisperse sur cette plage, célèbre, chaque année, par plus d’un naufrage; c’est le désespoir du marin qui, échappé aux périls d’une longuenavigation, échoue cruellement à quelques pieds du but où tendaient sesefforts. Nous longeons notre belle jetée du nord, promenade favoritedes étrangers, entretenue avec un soin qui ressemble à de lacoquetterie, et visitée chaque jour par une grande partie de lapopulation du Havre, dont elle est le lieu de rendez-vous au moment dela pleine mer. Une ceinture de granit l’entoure, un petit phare latermine, et son étroite plate-forme a souvent peine à contenir la foulequi se presse pour jouir de l’imposant spectacle de l’entrée ou de lasortie des navires, soit que le ciel soit pur et la brise légère, soitque le vent souffle avec violence et que des nuages gris et tempêtueuxassombrissent le curieux panorama.

Pittoresque jetée,

L’Océan t’est soumis.

Car la vague irritée

Par tes flancs rejetée

En reculant frémit.

Mais dès que le vent cesse,

Que l’Océan s’endort,

Le flot va, vient sans cesse

Et chaque fois caresse

Ton indomptable bord.

Mais cette belle et forte ceinture de granit est souvent impuissante àla protéger contre le choc des navires brusquement poussés par la lame.« Un des premiers jours de février de l’an dernier, le navire américainl’

Empereur, en entrant dans le port la heurta si violemment qu’ilrenversa trois assises du couronnement et ébranla les autres sur unehauteur de plus de dix-huit pieds. L’étrave du navire fut presquebroyée. Lorsque l’on a vu les jetées du Havre, construites en blocs degranit de Cherbourg, liés entr’eux par des tenons de fer et enchassésdans du ciment, qui a la dureté de la pierre, on est frappéd’étonnement de ce que les mouvemens de la mer viennent ainsi renverserdes constructions qui paraissent à l’épreuve des siècles.

Si, du point où nous sommes, vous portez sur le Havre un dernier regarden suivant de l’oeil les deux jetées et la route maritime tracée parl’avant-port, vous verrez là le sujet d’une belle page de peintureécrite par Gudin en 1835 ; vous trouverez ce tableau dans un cadreétroit du Musée de Versailles.

Nous avons doublé la jetée et déjà la ville nous échappe. Sur unelongue ligne, qui se déploie anfractueuse du sud au nord, se dessinent,sur le premier plan, les batteries qui protègent le rivage, lesfourneaux à rougir les boulets, une poudrière, les chantiers deconstruction, au-dessus desquels sont suspendus les squelettes de cesbeaux navires du commerce.

Qui vont bientôt, s’ouvrant une ornière profonde,

Comme un rapide éclair glisser au sein de l’onde.

Sur le second plan on découvre encore les remparts ouest du Havredominés par la côte d’Ingouville, et là quelques souvenirs historiquesviennent arrêter un moment la pensée sur la position relative de cesdeux points, et sur la controverse dont ils furent l’objet en 1810 :c’était la seconde fois que Napoléon visitait le Havre ; M. deSénermont, directeur du génie militaire, accompagnait l’empereur surles fortifications , et lui faisait observer, avec toute la franchised’un vieux soldat, que les trois fossés qui entourent la place étaientinutiles, le Havre étant dominé par le coteau d’Ingouville. – « C’estégal, dit Napoléon, je veux que ce soit ainsi. – Mais, sire, la villesera foudroyée. – C’est possible. – On la brûlera. – Oui, mais on ne laprendra pas, et j’ai de l’argent pour payer les maisons. » – M. deSénermont allait faire une objection nouvelle, mais un regard del’empereur lui fit comprendre que là devait, sous peine de disgrâce, seterminer le dialogue. – L’empereur est mort, et nos fortificationssubsistent ; l’appui de son grand nom les a protégées contre l’opiniondes hommes de l’art, qui presque tous partagent l’avis de M. deSénermont.

CHAPITRE II.

Les Bains Frascati. – La Hève. – Les Phares. –

L’Embouchure de la Seine. – Les côtes de Basse-

Normandie. – Les trois Léopards.

₪

Ces crètes déchirées,

Ces antres à fleur d’eau quiboivent les marées ;

Cette Montagne au front de nuagescouvert,

Qui dans un de ces plis porte unbeau vallon vert,

Comme un enfant des fleurs dansun pan de sa robe.

Victor HUGO.

Devant vous est la Hève, auxsauvages arêtes

Qui montre son front gris rongépar les tempêtes ;

Et mon oeil cherchera soit lepoint incertain

Où le ciel bleu se perd dansl’Océan sans fin,

Soit le noir Calvados sous sonvoile de brume.

En embrassant le contour que forme la grève depuis la Jetée jusqu'auvillage de Sainte-Adresse, l’oeil s’arrête un instant sur la plage oùs’élève un édifice d’assez bon goût, d’autant plus remarquable,qu’aucun autre ne peut lui être comparé dans la courbure de cette lignesoumise aux dures prescriptions des servitudes militaires, quiprohibent sévèrement toute construction propre à gêner la défense de laplace. – L’édifice dont nous parlons est l’exception qui prouve larègle, il porte le nom de

Frascati : c’est un établissement de bainsd’eau de mer assez fréquenté pendant la belle saison.

A l’extrémité de la grève, au milieu d’un joli vallon, vous apercevez,au travers des massifs d’arbres, le joli village de Sainte-Adresse,abrité par le sommet de la Hève, qui le défend contre la furie desvents d’ouest. A partir de l’entrée de ce vallon, deux cheminsconduisent au promontoire ; l’un rugueux et escarpé se dessine sur leflanc sud de la côte, l’autre se prolonge du nord à l’ouest avec unepente douce et commode, image de la vie humaine qui arrive à son termeen suivant un sentier de fleurs, ou à travers les aspérités del’infortune.

Le cap de la Hève, que nos ayeux appelaient

le Chef de Caux, s’élèveà 285 pieds au-dessus du niveau de la mer : il est surmonté de deuxtours carrées dont la couleur blanche tranche vivement avec le solgrisâtre sur lequel elles reposent. Chacune de ces tours porte à sonsommet une lanterne qui contient douze réflecteurs plaqués en argent,qui éclairent par vingt-quatre becs que l’huile alimente, l’Embouchurede la Seine, les deux rades du Havre. Ces phares projettent sur lelittoral de trois départemens leur lumière étincelante ; mais leur baseest minée par la mer qui la détruit lentement. Dans le cours de sixsiècles, la Hève a reculé de plus de mille pieds le front qu’elleprésentait à l’Océan.

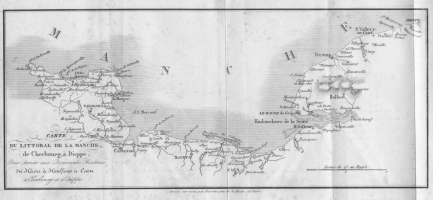

La rapidité de la traversée va nous conduire en quelques heures auterme de notre voyage. Tandis qu’il en est temps encore, arrêtons-nous,du moins par la pensée, au milieu de cette rade magnifique, si fécondeen souvenirs historiques, et passons brièvement en revue les événemensdont elle fut quelquefois le sanglant théâtre. Suivez avec moigéographiquement tous les points remarquables de la vaste étendue decôtes qui se déploie durant notre courte navigation. En remontant laSeine, on voit d’abord les pointes de Quillebeuf et de Tancarville,puis Honfleur.

En reprenant le littoral, embarrassé de quelques bancs de sable, onremarque les rochers d’Hennequeville, et l’embouchure de la Touque,au-dessous de Touques et de Trouville. La Touque descend de la forêtd’Ouche près de l’ancienne abbaye de Saint-Evroul, traverse de richespaturages, passe à Lisieux, où elle reçoit l’Orbiquet, et àPont-l’Evêque, où elle se grossit de la Calonne.

A peu de distance de là, la Dive, qui a reçu la Vie et le Laison, etqui descend du département de l’Orne comme la Touque, se jette dans lamer au-dessous du bourg de Dives. C’est à l’embouchure de la Dive queGuillaume-le-Bâtard rassembla 3000 navires et 60,000 hommes, aveclesquels il alla conquérir l’Angleterre, déployant sur le vaisseau quile portait une bannière bénite par le pape, autour de laquelles’agitaient ses voiles nombreuses, offrant à tous les yeux les troisléopards, enseigne des Normands. La pointe de Merville se montreensuite, puis l’embouchure de l’Orne, qui a pris sa source près de laville de Seès, et qui a traversé les villes d’Argentan et de Caen ; lenouveau port de Courseules ; puis le rocher de Lion, le raz deLangrune, l’ancien havre de Bernières à l’embouchure de la Seule,grossie des eaux de la Mue et de la Thue.

Là commence le long rocher du Calvados derrière lequel s’offre laFosse-d’Espagne, fameuse par le naufrage de cette Armada, flotteprétendue invincible, qui fut vaincue par les tempêtes et les Anglais,contre lesquels Philippe II, roi d’Espagne, l’avait envoyée.

Au-delà on découvre Port-en-Bessin, à l’embouchure de l’Aure, quidescend de Baïeux, et au-dessous de la Fosse-de-Souci, où se perdentl’Aure et la Drôme ; puis la pointe la Percée, la pointe du Hog, lesroches de Maisi, les bancs de la Rouelle et de Fer, entre les bouchesde la Vire, au-dessous des Vès et du bourg d’Isigny ; la petite et lagrande île Saint-Marcouf ; le havre de Quineville ; la pointe de l’Epée; la Hougue ; l’île Tatihou ; l’ancien et célèbre port de Barfleur, lecap de Barfleur, ou raz de Gatteville (1).

(1) Itinéraire de Normandie. CHAPITRE III.

Barfleur. – Débarquement d’Edouard III. – Dévotion

du prince anglais. – Il fait empoisonner les nobles

et gens d’armes d’Harfleur, ses prisonniers. – Ba-

taille de Formigny. – La flotte invincible. – Mort

de Philippe II.

₪

Où sont tous ces vaisseaux dontles fronts couronnés

Menaçaient de son joug l’Europeintimidée ?

Du sang de ses guerriers la riveest inondée :

Partout des mâts rompus, desvoiles en lambeaux,

Des cadavres épars sont vomis parles eaux ;

L’algue les a couverts, maisl’histoire inflexible

Grave sur ces débris ce grand nomd’Invincible

Qui d’une cour superbe excitaitles transports,

Et du tyran vaincu rappelant lesefforts,

Lui laisse, pour flétrir samémoire cruelle,

Dans ce nom glorieux une honteéternelle.

ESMENARD.

Cette vaste étendue de mer sur laquelle vogue notre navire fut, àdifférentes époques, le champ clos où se livrèrent des combats acharnés; elle est encore célèbre par d’effroyables désastres. De grandesquestions politiques y furent discutées et décidées, et l’histoire deces débats ne serait pas la moins intéressante de nos annales ;essayons d’en esquisser quelques traits principaux et laissons à plushabile que nous, le soin d’attacher son nom à cette oeuvre qui ne serapas sans gloire pour l’écrivain qui osera l’entreprendre.

Sur le point extrême de cette ligne de côtes, que le but de notrevoyage ne nous permet pas d’approcher, est le port de Barfleur.

Ce fut là qu’en 1340 débarqua Edouard III, roi d’Angleterre, quis’était mis en tête de conquérir la Normandie, et qui était, parmalheur, en voie d’y réussir ! Voulez-vous que je vous cite un trait deparfaite dévotion et un trait de royale humanité de cet

excellentprince ; écoutez : « Quand il prit possession de la ville d’Harfleur,il vint à cheval jusqu’à la porte principale, où il descendit, se fitdéchausser et fut pieds nuds jusqu’à l’église de Saint-Martin ; il yentra, se mit à genoux et, dit la chronique, y fit très-dévotement sonoraison, rendant grâce à Dieu de sa bonne fortune ; ensuite il fitmettre tous les nobles et gens de guerre en prison et peu après leurdonna l’ordre de sortir de la ville, n’étant vêtus que de leurpourpoint. Après qu’il eût fait mettre tous leurs noms en écrit, illeur fit jurer sur leur foi qu’ils se rendraient tous prisonni[e]rs enla ville de Calais dans la Saint-Martin, l’hiver prochain, et sur cepartirent, et pareillement furent mis prisonniers la plus grande partiedes bourgeois de la ville, dont quelques-uns se rachetèrent par defortes sommes ; on chassa les femmes et les enfans en retenant leursvêtemens et ne leur donnant à chacun que cinq sous.

Rendus à Calais, Edouard, craignant que ses prisonniers ne luiéchappassent et qu’ils ne retournassent à Harfleur,

les fit tousempoisonner et confisqua leurs biens (1). »

Charles VII, quatre-vingt-dix ans après cette invasion, nous vengead’Edouard, et le village de Formigny, qui cache son clocher derrièreles rochers du Calvados, fut témoin de la réhabilitation des armesfrançaises et de la glorieuse et définitive expulsion des Anglais.

Les vers qui servent d’épigraphe à ce chapitre, sont le résumé de cettefameuse expédition navale, qui mit aux prises la flotte de Philippe II,roi d’Espagne, avec les vaisseaux d’Elisabeth, reine d’Angleterre. Laflotte espagnole s’intitulait modestement l’

Invincible, ce qui nel’empêcha pas d’être vaincue. Les vaisseaux des deux nations ennemiescouvraient la Manche, huit brûlots lancés au milieu des Espagnolspendant qu’ils étaient à l’ancre, les forcèrent à couper leurs câbles ;une partie de leurs bâtimens couvrit de ses débris toute la côte depuisBarfleur jusqu’à Dives ; la plupart des autres furent pris par lesAnglais. Les vaisseaux espagnols étaient remarquables par leurarchitecture magnifique dont les ornemens, sans ajouter à leur force,nuisaient à leur légèreté. Leur pesanteur contribua beaucoup à leurdéfaite ; on a dit souvent que cette flotte immense n’avait péri quepar la tempête, et l’on a répété ce prétendu mot de Philippe II :

Jene l’avais pas envoyée contre les vents ; ce mot est douteux, et cequ’il indique n’est point exact. Un historien contemporain assure quePhilippe II était à la messe quand il apprit les malheurs de sa

flotteinvincible ; qu’il mordit de rage un chandelier d’argent, et juraqu’au péril de son trône il vengerait l’affront fait à ses armes. Lareine Elisabeth fut presque témoin de ce triomphe ; cette femmeintrépide était sur les côtes de son royaume, et tandis qu’on sebattait sur mer, elle passait en revue ses troupes de terre.

(1) Antiquités d’Harfleur, page 37. CHAPITRE IV.

La flotte de François 1er. – La Hougue. – Le roi

Jacques. – Le lougre le Rusé. – Abordage d’un

brick anglais. – Les îles Saint-Marcouf. – Leurs

fortifications. – Les Anglais s’en emparent. –

Expédition française pour les reprendre. – Echec.

– Ces îles rendues à la France.

₪

Près de se voir réduits en poudre,

Ils défendentleurs bords enflammés et sanglans ;

Voyez–lesdéfier et la vague et la foudre

Sous des mâts rompus et brûlans !

LEBRUN.

Vers le milieu de son règne, François Ier médita une descente enAngleterre, beau rêve de plus d’un roi de France ; il arma une flotte «qu’il fit tant nombreuse et puissante, dit un chroniqueur, quel’escarcelle royale en fut mise à sec, et même bien des joyauxpassèrent des coffrets du roi dans ceux des Juifs. » Quand la grandearmée fut en état de prendre la mer, François vint au Havre, monta surla Hève pour la voir manoeuvrer et partir ; mais des ramberges ennemieslancèrent de la rade des projectiles qui obligèrent le monarque à faireprompte retraite. – Les exploits de la flotte trompèrent l’attente duroi, et l’expédition contre l’Angleterre n’eut aucun résultat.

En deça de Barfleur l’île Tatihou, et, presque en face,St-Vaast-la-Hougue, où la France, en 1692, perdit ses vaisseaux et leroi Jacques une couronne.

Les rivalités de la France et de l’Angleterre, pendant la révolution etl’empire, ont fait de cette vaste plaine liquide un champ de batailleoù vainqueurs et vaincus s’escrimèrent vigoureusement pendantvingt-cinq années de guerres maritimes.

Les premiers jours de janvier 1795 virent sur les eaux de la Manche unexploit glorieux : le lougre le

Rusé, petite barque expédiée avec desdépêches pour le capitaine de la frégate le

Tartu (1), alors encroisière sur les côtes de Norwège, tomba, sous le cap de Gatteville,au milieu d’une division anglaise de cinq bâtimens ; un brick et uncôtre s’en détachèrent pour appuyer la chasse au navire français.

Poursuivi à travers les cailloux des îles Saint-Marcouf et le long desrescifs du Calvados,

le Rusé, dont la mâture et le gréement avaientsouffert d’une récente bourrasque, vint chercher un asile dansl’embouchure de l’Orne. Mouillé, la batterie au large, il attendit danscette position l’attaque ou la retraite de l’ennemi ; mais celui-ci setrouvant dans des eaux sillonnées fréquemment par nos caboteurs,convertit sa chasse en blocus. Le lougre français profita de cetterelâche forcée, pour effacer ses avaries. Ces légères réparationsexécutées, comme l’Anglais semblait s’obstiner dans sa surveillance,

le Rusé se disposa à la tromper ou bien à la rompre.

Ce fut la soirée du 7 qui fut choisie pour cette évasion. On résolut deprofiter de la partie de la nuit où la lune, encore au-dessous del’horizon, laisserait le ciel sans lumière, pour cacher cette sortiedans l’obscurité. Dès huit heures, l’ordre d’appareillage fut donné :

le Rusé, hissant ses basses-voiles et l’un de ses focs, se penchalégèrement sous un joli frais de sud-est et vida la rivière de Caen,courant tribord-amures, le cap au nord-nord-est.

La nuit était plus favorable à son entreprise que n’eussent dû le faireespérer les jours froids qui en précédèrent l’exécution. Bien que leciel fût assez clair, la brume légère dont un commencement de dégelchargeait les couches inférieures de l’atmosphère, eût pu dérober safuite aux Anglais, si leurs vedettes eussent été moins vigilantes etleurs longues-vues moins parfaites. Le petit lougre était à peine surla ligne des navires ennemis, que le bruit qui s’éleva de leurs bordsne lui laissa point de doutes que son passage ne fût découvert.

Le capitaine du

Rusé pouvait entrer dans le port du Havre ou se jeterdans le lit de la Seine ; mais, confiant en la marche de son légernavire, réputé pour ses prouesses de loch, il maintint hardiment ladirection de son erre, et, pour en développer la rapidité, il fitmettre toutes voiles dehors. Il croyait ainsi enlever à l’ennemil’espoir de l’atteindre ; mais lorsque la lune, en se levant au-dessusdes terres, permit au capitaine français de connaître la position deschasseurs, il fut profondément surpris du peu d’espace qui le séparaitdu brick.

Au point du jour, il jugea prudent de se préparer à un engagementdevenu possible, en s’efforçant toutefois de gagner le havre de Fécamp.Un accident rendit le combat inévitable : le

Rusé, vivement pressépar l’Anglais, rangeait la côte à très courte distance, lorsqu’il futébranlé par une brusque et violente secousse. Le navire ne s’arrêtacependant pas ; il avait abordé un écueil dont le choc avait faitrentrer la partie inférieure de son bossoir de tribord ; l’eau seprécipita dans la calle avec tant de force, que malgré le jeu prompt etcontinuel des pompes, le lougre perdit beaucoup de sa vitesse. Unedemi-heure après, vers neuf heures du matin le brick allait le longer àdemi-portée de pistolet, et lui lâcher sa bordée pour le forcer à serendre, lorsque le capitaine Adam, laissant arriver, ordonna à tous seshommes d’abandonner les pompes pour prendre les armes. Un hourras’élève du lougre qui, accostant le bâtiment anglais, lui jette à bordtout son monde. Le combat fut long et meurtrier : après une lutteacharnée, les Français restèrent maîtres du pont, baigné de sang etcouvert de cadavres.

Le

Rusé ne jouit pas long-temps de la gloire de ce triomphe : lepauvre lougre, coulant bas d’eau, se débattait au milieu des vagues quidevaient l’engloutir. Le côtre ennemi ne jugea point prudent de veniroffrir à nos marins vainqueurs l’occasion d’un nouveau succès.

Les îles Saint-Marcouf, qui sont comme la digue de la rade de laHougue, se trouvent vers l’entrée de la baie d’Isigny, en face de lacommune de Saint-Marcouf et à cinq quarts de lieues de la côte dela Manche. Elles sont au nombre de deux, l’île d’Aval ou deterre, et l’île d’Amont ou du large, éloignées l’une de l’autre de cinqà six cents mètres. Ces îles sont fort petites ; l’île d’Amont, qui estla plus étendue, a moins de sept cents mètres de circonférence aumoment de la pleine mer.

La position de ces îles, dit la

France Maritime, fixa l’attention desAnglais ; ils sentirent de quelle importance serait pour eux lapossession de ce point que le gouvernement français dédaignaitd’occuper, et en messidor an 3 (juillet 1795) ils vinrent s’y établiret s’y fortifièrent. Bientôt les rochers Saint-Marcouf furent un posteformidable contre la France. Les communications par mer entre le Havreet Cherbourg devinrent impossibles, et les approvisionnemens de cedernier port durent se faire par terre, ce qui entraîna à des frais detransport considérables. Cette station navale, en rapport avec cellesde Guernesey et de Jersey, avait constamment des navires qui croisaientprès des côtes et au large ; tout bâtiment français qui osait prendrela mer était à l’instant capturé ; le peu de cabotage qui se faisaitencore fut anéanti dans ces parages. L’occupation de ces rochers portaplus d’un préjudice à la France. De là les Anglais correspondaient avecles Vendéens et les mécontens de Paris ; ils jetaient sur la Républiqueleurs brandons de discorde ; ils soufflaient le feu de la guerre civile.

Ces attentats, sans cesse renouvelés, aigrirent le Directoire, et ilrésolut de reprendre ces îles. Une expédition partit à cet effet duport de la Hougue, le 17 floréal an 6 (6 mai 1798) ; elle étaitcomposée de quinze chaloupes canonnières, quatre bombardes ettrente-trois bateaux plats, aux ordres d’un officier supérieur de lamarine, et de trois mille hommes de débarquement, commandés par ungénéral. L’expédition sortit à la rame vers neuf heures du soir,favorisée par une brume épaisse et par une mer tranquille, et n’ayantrien à redouter de la station anglaise qui croisait au large. Laflottille s’approcha des îles à la distance d’une lieue, et y prit lemouillage à minuit. A trois heures du matin, tout étant disposé pouragir, elle se forma en trois divisions qui devaient attaquersimultanément sur trois points différens, d’abord l’île d’Aval, etensuite l’île d’Amont. Tout promettait un succès complet à cetteexpédition ; et au lieu d’une réussite qui paraissait certaine, lemanque d’ensemble dans ses opérations ne lui fit éprouver qu’unvéritable échec. La première division, formant la droite de laflottille, exécuta son mouvement pour se porter au sud de l’île d’Aval; mais de fausses manoeuvres l’éloignèrent de la route qu’elle devaittenir ; elle s’engagea dans les Vés, courans impétueux, et se trouvabientôt à une distance qui la mit dans l’impossibilité de pouvoirseconder le reste de l’expédition, et qui rendit son concours nul. Enne coopérant point à l’attaque, dont le plan avait été arrêté avant ledépart, c’était en paralyser les moyens d’action et peut-être la faireéchouer ; du moins cette manoeuvre qu’on ne peut expliquer rendait fortdouteux le succès de l’entreprise.

Cependant la division de gauche se porta au nord-ouest et attaqua avecvigueur, en même temps que les bateaux plats de la division du centres’avançaient sous la volée des boulets de l’ennemi, et ripostaient parleur artillerie aux foudres des batteries anglaises. Alors un cruelmalentendu vint de nouveau contrarier les efforts des assaillans : deschaloupes canonnières restées sur les derrières de la seconde division,et qui devaient se porter sur ses flancs pour s’approcher de l’île,tirèrent maladroitement sur les bateaux plats, qui se trouvèrent ainsiplacés entre deux feux. Cependant l’attaque continuait avecimpétuosité, et la défense faiblissait. Les troupes de débarquement,dont l’odeur de la poudre et le bruit du canon animaient encore lecourage, se disposaient à opérer leur descente aux cris, à terre ! àterre ! tandis que les Anglais, effrayés de tant d’audace, cessaientleur feu, et que leur commodore se jetait dans son canot pourabandonner l’île. L’issue du combat n’était plus douteuse. Mais, qui lecroirait ! alors qu’il n’y avait plus, pour ainsi dire, qu’à recueillirles fruits de la victoire, le commandant de l’expédition ordonna laretraite et revint à la Hougue. L’action avait duré trois heures. Danscette affaire qui ne donna que la confusion d’un échec pour résultat,un bateau plat fut coulé près du rocher de Bastin, plusieurs chaloupessombrèrent et beaucoup de sang fut répandu.

Cette expédition si mal exécutée dut son revers à la mésintelligencedes chefs, au défaut de concert dans l’attaque et à la confusion desbâtimens de la division du centre. Elle ne servit qu’à mettre lesAnglais sur leurs gardes : ils augmentèrent les fortifications des îlesSaint-Marcouf, et s’y maintinrent jusqu’en 1802, qu’ils les rendirent àla France en vertu d’une stipulation du traité de paix d’Amiens.

(1) Le brave citoyen Roussin, aujourd’hui contre-amiral et ambassadeurà Constantinople, faisait alors sa première campagne sur cette frégate. CHAPITRE V.

Le petit Robinson. – Les marins d’Arromanches. –

Les baigneurs. – Les sables mouvans. – Le poète

et les pêcheurs. – Naufrage du Paris. – La béné-

diction de M. de Cheverus. – Le Maire d’Auderville.

– Les orphelins de La Teste.

₪

La vague estbrillante et vermeille,

Et sous cesnuages flottans,

L’immense merqui toujours veille

Ressembleà l’enfant qui s’éveille

Et faittrembler ses rideaux blancs.

A l’embouchure de l’Orne on aperçoit, vis-à-vis des rochers duCalvados, le clocher de Langrune, patrie de J. B. Couture, dontprobablement vous n’avez jamais entendu parler ; mais qui, autant parses aventures que par ses savantes dissertations sur

la vie privée desRomains, a bien quelques droits à la célébrité. Gilles Couture, sonpère, était propriétaire d’une barque, sur laquelle il faisait, il y ade cela près de deux siècles, tous les ans un voyage en Angleterre ;dans une de ces excursions, sa femme, jeune et impatiente de le revoir,ne jugea rien de mieux pour cela que de traverser les mers et d’allerle rejoindre à Londres : elle y resta quelque temps ; mais les affairesde son mari n’étant pas terminées et la grossesse de Mme Gilles Coutureétant très avancée, il ne voulut pas qu’elle accouchât en Angleterre,et la mit à bord d’un petit bâtiment qui faisait voile de Londres pourLangrune. A peine la barque eût-elle gagné la haute-mer, qu’uneffroyable ouragan les porta en 48 heures dans le détroit de Gibraltar.Ce fut au plus fort de cette tempête que naquit J. B. Couture. – Samère revint à Langrune, où elle mourut trois années après l’événement.– Gilles se remaria ; mais sa seconde femme conçut pour l’enfant de lapremière une si grande aversion, qu’elle résolut de s’en défaire : elleprofita de l’absence de son mari pour le remettre au capitaine d’unbâtiment qui partait pour l’Amérique. – Elle obtint de cet homme, quiétait son frère, qu’il abandonnerait l’enfant sur quelque plage assezéloignée pour que jamais il ne revînt dans la maison paternelle. Lejeune Couture, qui avait un goût décidé pour les voyages, s’embarquasans répugnance ; on fit accroire à son père qu’il s’était noyé sur lerivage. – Et pendant que son père pleurait sa mort, J. B. Couture,recueilli sur les bords du fleuve St-Laurent, où il avait été jeté, parde misérables pêcheurs, passa dix-huit mois dans ces parages, et sansdoute il eut vécu là dans l’oubli, si une circonstance assez singulièrene lui eut rappelé sa patrie et fourni les moyens de la revoir. – Unjour qu’il était occupé avec ses parents adoptifs à tendre ses filetssur les bords du fleuve, il aperçut un navire qui le descendait et dontle pavillon lui parut semblable à celui du bâtiment qui l’avait apporté; on fit du rivage des signes qui furent compris à bord, une chaloupeen fut détachée et le matelot qui la montait ne fut pas médiocrementétonné de trouver si loin un enfant qui lui demanda en français desnouvelles de son père, et lui nomma tous les gens de sa connaissance etde son voisinage ; – le capitaine du navire, qui appartenait au port duHavre et qui y retournait, accueillit sans difficulté le jeune Couture: la traversée fut heureuse ; arrivé à sa destination, le capitaineconduisit lui-même à Langrune son petit passager, dont la présenceinespérée combla de joie son père et confondit son indigne marâtre. –J. B. Couture fut ensuite conduit à Caen chez la marquise de Cauvigny,qui prit soin de son éducation ; Couture se distingua dans la carrièredes lettres ; il obtint à Paris une chaire d’éloquence au collégeroyal, devint membre de l’académie des inscriptions, et mourut en 1728à l’âge de 77 ans.

Arromanches est un hameau normand, si voisin de la mer, qu’aux joursdes fortes marées, la vague entre souvent dans les maisons ; lesbateaux des pêcheurs qui stationnent en face du village doivent êtretraînés à force de bras sur la terre ferme, et les plus hautes ruesleur servent de port et d’abri. C’est en face d’Arromanches que setrouve ce long rocher à fleur d’eau contre lequel vint se perdre levaisseau le

Calvados, immense débri de la

Grande-Armada. Lorsque lamer est calme, et qu’aucune ride ne vient en troubler la surface, lesriverains disent que l’oeil du matelot, penché sur le bord de sa barque,aperçoit dans les profondeurs de l’Océan le bout des trois mâts dunavire espagnol resté debout sur sa quille. Les marins d’Arromanchess’associent pour la pêche, et cette association a pour but et pourrésultat une assurance mutuelle contre toutes les chances de pertes etd’avaries. Les colonies de baigneurs, qui affluent sur plusieurs autrespoints de la côte, ont, jusqu’à présent, à peu près épargné celui-ci ;et c’est un service éminent qu’elles lui rendent, car elles n’y ont pasencouragé encore les habitudes, si aisément prises, de la mendicité etde l’amour effréné du gain. L’habitant d’Arromanches vit de sa pêche etde son travail ; il ne saurait se résigner à vivre de la crédulité oude la pitié dédaigneuse des voyageurs.

« Les côtes de Normandie, dit M. Paul Delassalle, si blanches et sisablonneuses, si bénignes et si riantes dans la partie qui avoisinel’embouchure de l’Orne, prennent, en avançant vers la Bretagne, uncaractère plus abrupte et plus sauvage, une physionomie sévère ettriste, qui contraste bien vivement avec les beaux pâturages et leschamps fertiles protégés par l’élévation des falaises. La mer, quisemblait se jouer mollement sur son lit de varechs et de coquillages,ou sommeiller au clair de lune, en reflétant le ciel étoilé, commence àse présenter sous un aspect plus sombre. Les vagues se brisent avecfracas contre les rochers qui leur font obstacle ; une écume livide ettourbillonnante couronne la cime de chaque flot ; un murmure lent etsourd sort des entrailles de l’Océan : on dirait que quelqueenvahissement se prépare, et que l’immense lac va déborder.

» Le type des habitans de la côte se modifie aussi peu à peu ; ildevient rude et fier, silencieux et solennel, on trouve çà et làd’abord, puis un peu plus fréquemment, puis enfin à chaque pas, de cesnatures primitives dont on pourrait croire que la civilisation n’ajamais approché, tant elles sont demeurées vierges de tout progrès versle mal comme vers le bien. Tout change alors : et l’accent qui secolore et se prolonge, et le costume qui arrive à des formes pluspittoresques, et les moeurs que l’on trouve moins rarement simples etpures, et les habitudes générales de la vie qui se ressentent de cettesimplicité et de cette candeur natives. C’est là que la croyance jettede profondes et opiniâtres racines ; c’est là que le christianisme despremiers âges a conservé ses allures convaincues, auxquelles vient sejoindre l’expression d’un mysticisme quelquefois tendre et passionné.Marie est la patrone obligée de tous ces hommes des rivages. On adéfini le paysan breton une charrue qui croit en Dieu ; on pourraitappeler le pêcheur normand un aviron qui croit à la Vierge. Il mêle sonnom à sa prière du bord comme à ses jurons de l’orgie ; et quand ilpasse, ses filets sur son dos, le long des petites chapelles quibordent le chemin de la paroisse, il ne manque jamais à tirer sonchapeau de cuir bouilli, et à se signer comme un pénitent qui va mourir.

» A voir ces hommes si heureux au milieu de leurs nécessités et de leurmisère ; à les voir croyans et dévoués, laborieux et sages, on sesurprend quelquefois, malgré ses idées de philanthropie générale et depropagande civilisatrice, à désirer que ce monde inconnu ne soit pasdécouvert de sitôt, et que les vieilles moeurs restent debout, comme lesvieilles falaises et les vieux clochers. Mais la destinée ne le veutpas ainsi : toujours l’homme cherche l’homme ; toujours le pas faitdans la voie rend nécessaire un pas sinon plus grand, au moins égal aupremier : le terrible cri de

marche retentit aux oreilles de tous,parfois comme un chant de triomphe, parfois aussi comme une plainte demourant ou un cri de torture ; et la route s’achève péniblement aumilieu des souffrances dramatiques et des dénoûmens ensanglantés. »

Tous les pêcheurs de Luc et de Langrune connaissaient et aimaientbeaucoup, au mois de septembre 1836, un jeune homme, étranger pourtantà leur pays et à leurs habitudes, mais qui se faisait simple comme eux,matinal comme eux, insouciant comme eux, qui les aidait parfois àplacer dans la mer leurs lignes dormantes, et qui se plaisait à écouterleurs contes de bord et leurs causeries de la veillée.

Il demeura sur la côte pendant un mois, un bon mois de paresse etd’oubli, prenant des bains, cherchant des coquillages, chantant desbarcarolles aux Anglaises qui passaient. On le nourrissait de poissonfrais, de crevettes, de pain dur ; et le soir, il regardait de safenêtre les nuages courir, la vague s’enflammer de lueursphosphorescentes : puis il s’accoudait sur un shakespeare et sur uncode, les deux seuls livres qu’il possédât en voyage, rêvant à la foisd’Ophélia et de Rogron, d’émotions dramatiques et de régimehypothécaire (1).

Ce jeune homme, c’est M. Auguste Broet qui vient de publier sous letitre de

Sables Mouvans les inspirations maritimes dont il estredevable aux côtes de Normandie. Citons une de ces pièces :

La mer estbelle,

Le ciel estpur,

Et l’hirondelle

Bat de son aile

Leur doubleazur.

Notre ame serepose et rêve

En face dusoleil couchant ;

Et le sablefin de la grève,

Que la brisedu soir soulève,

Fuit sousnotre pas indolent.

La vague estbrillante et vermeille,

Et, sous lesnuages flottans,

L’immense merqui toujours veille,

Ressemble àl’enfant qui s’éveille

Et faittrembler ses rideaux blancs.

Le pêcheur,debout sur la rive,

A côté d’undébris marin,

Ouvre sonoreille attentive,

Ecoutant si sabarque arrive

Avec l’espoirdu lendemain.

De loin enloin quelques baigneuses

Vont seplonger au sein des eaux,

Jouant etfolâtrant, heureuses

De leurssarabandes joyeuses,

Des bruits devents, des bruits de flots.

Mais ce querêve l’ame émue,

Ce n’est ni lesable trompeur,

Ni le flot quicrie et remue,

Ni quelquebaigneuse inconnue,

Son rêve estun rêve du coeur....

La mer est belle,

Le ciel est pur,

Et l’hirondelle

Bat de son aile

Leur double azur

Ces côtes ont été plus récemment signalées par un naufrage dont lescirconstances ont fait briller d’un vif éclat la résignation d’unprélat dont Bordeaux déplore encore aujourd’hui la perte ; on voitqu’il s’agit de M. de Cheverus, cardinal archevêque, pair de France ;mais plus que tout cela, pasteur pieux et tolérant, pleuré par lesprotestans et les catholiques ce qui est son plus bel éloge. – M. deCheverus, évêque de Boston, fut appelé à l’épiscopat français par uneordonnance de Louis XVIII, datée du 1er janvier 1824 ; il s’embarquadans cette ville sur le navire américain le

Paris avec un naturalistefrançais, M. Milbert, son ami, qui raconte dans les termes suivans undes épisodes les plus terribles de cette traversée.

« Pour apprécier entièrement le caractère de M. de Cheverus, accompagnéà son départ de Boston, de toute la population de cette ville, morne etsilencieuse, il me manquait encore de le voir dans cette situation oùl’homme, subitement menacé de la mort, montre à découvert la force oula faiblesse de son ame. Cette épreuve difficile lui était réservée.

Les témoignages de respect dont il avait été entouré en quittant le solaméricain, lui furent continués par les passagers dans la traversée.Une heureuse navigation nous avait favorisés, et bientôt nous allionstoucher au port, quand tout-à-coup vint nous assaillir une des tempêtesles plus violentes qui aient jamais remué les profondeurs de la mer.Maîtrisé par le vent et par la fougue des flots, désemparé de songouvernail et d’une partie de ses manoeuvres, notre navire fut jeté surles rescifs qui bordent la côte-de-fer du Calvados. La nuit approchait; à chaque instant, on entendait les flancs du navire heurter avecviolence contre les rochers ; l’eau se précipitait de toutes parts dansla cale ; le plus grand trouble régnait parmi les passagers, et avaitdéjà gagné l’équipage. Alors le prélat s’avance et tous les yeux setournent vers lui ; son calme imposant a commandé le silence : – Quandtous les moyens de salut, dit-il, sont refusés à l’homme, il lui resteencore le recours vers le ciel : adressons-lui donc nos prières, etrecevez ma bénédiction. – A ces paroles, la confiance et le calmerenaissent, et du bord de l’abîme monte vers le ciel la prière desnaufragés ; elle fut entendue. Vers dix heures du soir, un hommeintrépide se montre sur la pointe des rochers, près de nous : c’étaitle brave Nell, maire du village d’Auderville ; profitant du moment oùla mer se retirait, grimpant de saillie en saillie ; il venait à notresecours, suivi des habitans de son village ; nous n’avions que le tempsde les suivre, car la mer allait remonter et alors plus d’espoir desalut. Nous abandonnâmes à la hâte le bâtiment percé de toutes parts.Guidés ensuite dans l’obscurité à travers les rochers granitiques, etblessés continuellement par leurs pointes aigues ; épuisés de fatigues,à peine couverts de vêtemens en lambeaux et inondés de torrens de pluiefroide, nous parvînmes, avec des difficultés inouies, au rivage où nousattendait la généreuse hospitalité des villageois. Le vénérable curéd’Auderville reçu le prélat et le capitaine dans son modestepresbytère. »

Le capitaine Robinson, qui commandait le paquebot le

Paris a souventrépété que M. de Cheverus ne voulut se sauver qu’un des derniers, etquand il eut acquis la certitude que personne ne serait plus en dangerde périr, après que lui-même aurait mis le pied sur le rivage.

Terminons ce chapitre par un des derniers actes de la vie du vertueuxprélat : en 1836, une horrible catastrophe arriva à la Teste ;soixante-dix-huit personnes dont cinquante-six pères de famille furentengloutis dans les flots. A la suite de ce naufrage, le cardinal deCheverus recueillit et adopta un grand nombre d’enfans, devenus uneseconde fois orphelins depuis la mort de ce philanthrope chrétien. On aconstruit cette année sur la côte de la Teste, un bâtiment de sauvetagequi porte le nom de

Cardinal Cheverus.

(1) Avenir de Caen. CHAPITRE VI.

Sydney Smith. – Ruse contre ruse. – Leloup. – Les

canonnières. – Nouveaux combats. – Désespoir d’une

femme anglaise. – Sa vengeance. – Le feu à la soute

aux poudres. – Retraite des bâtimens anglais. –

Entrée de la petite division à Cherbourg.

₪

On voit ausein des mers la jalouse Albion

Rallumer lesflambeaux de son ambition,

Craindre poursa grandeur le repos de la terre,

Et confierencore au démon de la guerre

Son destin quidépend dans ces funestes jeux

D’une nuitsans étoile ou d’un jour orageux.

Sur la rade du Havre fut capturé un homme dont la déplorable célébritén’est enviée de personne, nous voulons parler de Sydney Smith quifaisait vers la fin du dernier siècle le métier de brûleur pour comptedu gouvernement anglais, rôle qu’il remplit à la satisfaction duministre britannique, sur la côte de Hollande, sur le littoral de laManche, dans le port de Toulon et qu’il se proposait de jouer dans leport du Havre, quand un heureux évènement arrêta le cours de sesprospérités incendiaires : voici comment ce fait historique est racontépar un écrivain havrais qui a connu Sidney Smith en Egypte.

On était au printemps de 1796, le 18 avril, (ou comme on disait alors àla fin de germinal de l’an IV), une croisière se tenait devant le Havreet interrompait ses communications par mer, avec les ports même lesplus voisins. Des corsaires français venaient par fois relâcher en ceport, guettant le moment favorable pour tomber à l’improviste surquelques navires anglais qui naviguaient tranquillement dans la Manche.Un d’eux était mouillé presque à toucher la jetée du Nord. Quelquesnavires neutres attendaient en rade le moment de communiquer avec leurscorrespondans. Au milieu d’eux était une frégate anglaise, commandéepar un des officiers les plus renommés, un des plus actifs, mais aussiun des plus audacieux de la marine britannique. Ce commodore avaitappelé à son bord les capitaines neutres sous un spécieux prétexte decivilité, mais en effet, pour tâcher d’obtenir d’eux des renseignemenssur la situation de ce port. Vers la fin du dîner, à ce momentfavorable aux épanchemens, où, la nappe enlevée, le Claret et le Portocirculent autour de la table, la conversation s’échauffe, et, suivantl’usage anglais les paris s’ouvrent. Le commodore fait celui d’enleverle corsaire que l’on distinguait parfaitement. En effet, dès que lejour baisse, et ne permet plus d’apercevoir ses mouvemens, il faitarmer ses péniches dont les avirons sont garnis au tolet, et ramantdiscrètement, profitant de l’obscurité de la nuit, il s’approche dansle plus grand silence du corsaire dont l’équipage, trop confiant sur levoisinage de la côte, s’était livré au sommeil. Sauter lestement àbord, fermer subitement les panneaux, sont l’affaire d’un instant. Lerusé vainqueur attend ensuite patiemment l’instant où il pourraappareiller sans exciter le soupçon ; mais aussi imprudent que sesprisonniers, il s’endort comme eux. Cependant un matelot français étaitresté sur le pont sans qu’on le remarquât. Il parvient à couper sansbruit le cable étalingué sur l’ancre qui retient le petit bâtiment, etcomme la mer monte, le navire, porté par le flot, dérive lentement enrivière.

Les sentinelles françaises ne s’en aperçoivent qu’au jour : l’éveil estaussitôt donné ; plusieurs canonnières armées de pièces de 24, sortentdu port, et ne tardent pas à joindre et à reprendre, après quelquescoups de canon, le corsaire qu’elles ramènent aux acclamations de lafoule qui s’était portée sur les jetées pour être témoin du combat. Lecapitaine Leloup, du Havre, qui commandait une de ces canonnières,reçut l’épée de sir Sidney Smith. On sait comment, conduit à Rouen,puis à Paris, le commodore s’échappa du Temple où il avait été enfermé.

Le 8 septembre 1811, une division de six canonnières, armées chacune detrois canons de 18 et d’une caronade de 24, quitta le port de Boulognepour se rendre à Cherbourg, sous le commandement de l’enseigne devaisseau Jourdan. Chacun de ces bâtimens était monté par les capitainesRatoin, F. Lecomte, Trigan, Anquier et Sanier, tous enseignesauxiliaires, choisis dans les cadres des capitaines au long-cours.

Favorisée par un beau temps d’automne, cette petite division setrouvait le 9, au soir, en vue du cap de la Hève, faisant bonne routevers sa destination, lorsqu’une corvette anglaise qui courait à contreroute, aborda la tête de ligne de marche et fit feu de ses gaillardssur les lignes canonnières commandées par les enseignes F. Lecomte etSanier. Une riposte énergique décida la frégate à abandonner le combatqu’elle avait semblé vouloir présenter à cette avant-garde ; car sapremière attaque n’eut pas de suite, et elle prit le large, avecquelques manoeuvres coupées par nos boulets.

Le 10 au matin, la petite flottille longeait les côtes du Calvados,lorsqu’on signala sous la terre une frégate et une corvette que l’oeilexercé des marins reconnut de suite pour ennemies. Les deux bâtimensanglais prenaient probablement les six canonnières pour un convoimarchand, car elles envoyèrent des chaloupes armées pour lesreconnaître et pour s’en emparer, sans doute si l’examen répondait àleurs prévisions. Mais les officiers qui montaient les embarcations nejugèrent probablement pas prudent d’attaquer nos navires ; car, aprèsavoir levé rames à bonnes distances, et essuyé une volée de mitraillebien ajustée, elles prirent le parti de rejoindre la corvette et lafrégate, qui déjà s’approchaient pour protéger leur retraite. A peineles deux grands navires ennemis prirent-ils le temps de ramasser leurschaloupes au passage, qu’ils échangèrent des signaux, et se couvrirentde voiles pour joindre la petite division française qui établissaitdéjà sa ligne d’embossage, après s’être autant que possible rapprochéede la côte.

La nuit vint interrompre les préludes d’une action devenue déjà fortmeurtrière. Bien que la frégate et la corvette eussent pris le large àla chute du jour, le commandant des canonnières ne jugea pas devoirquitter le mouillage pour continuer sa route vers sa destination,pensant avec raison que le combat à l’ancre rendu égal par le couragede son escadrille, présenterait des avantages trop réels s’il venait àêtre soutenu à la voile le lendemain. L’infériorité de forces étaitdéjà trop marquée entre six petits brigs, peu élevés sur l’eau etmontés de faibles équipages, contre deux bâtimens de grande dimension,pour qu’il fût prudent de ne pas se renfermer dans les chances les plusfavorables de combat.

Sans doute que, pendant cette nuit d’interruption un des naviresennemis gagna la pointe de Barfleur pour prévenir, de l’actioncommencée la veille, le commandant d’un vaisseau rasé mouillé sur cepoint ; car, dès l’aube, les officiers français virent les trois voilesregagner la terre en lançant leurs premiers coups de canons de chasse.La ligne française offrait un point de mire fort étendu. A cespremières attaques auxquelles elle s’abstint de répondre jusqu’à ce queles positions de l’ennemi fussent également déterminées par lemouillage, le vaisseau courait sous toutes voiles vers la terre, prèsde laquelle il semblait vouloir jeter l’ancre en coupant la tête denotre ligne ; la frégate et la corvette prenaient leurs distances pouropérer un pareil mouvement. Mais soit que le vent trompât le vaisseaudans son virement de bord, soit qu’il ne connût pas suffisamment laprofondeur de l’eau sur ce point, il échoua sur un haut fond appelé la

Fosse-d’Espagne, et sa quille se prolongea sur l’ancre de lacanonnière n° 140, que montait le capitaine Lecomte, qui eut à peine letemps de filer son câble pour éviter le choc de cette masse formidable.

Les deux autres bâtimens ennemis mouillèrent près des rochers duCalvados, et tout aussitôt le feu commença.

La ligne française se trouvait prolongée en face d’un pauvre village,baigné par la mer, et qu’on appelle Arromanches. Un petit fort, armé dedeux pièces d’un faible calibre, joignit son feu incertain aux voléesdes canonnières qui frappaient en plein bois sur les trois grosnavires. Ceux-ci, au contraire, trop élevés sur l’eau pour battre lesponts de leurs petits adversaires, lançaient des bordées terribles,qui, traversant les gréemens de nos batimens, allaient se perdre àterre et jusque dans le village qu’elles ravageaient.

La canonnière n° 140 (1) se trouvait, par l’échouage du vaisseauanglais, à portée de fusil de ses formidables batteries. Aussisouffrit-elle cruellement des paquets de mitraille que son puissantennemi jetait sur son pont où se déployait une rare et valeureuseénergie. Le feu de cette canonnière et de celle montée par le capitaineJourdan fut si vif, le pointage de leurs boulets si habile, qu’aprèsdeux heures de combat, la batterie du vaisseau anglais était tellementdémantelée, que la plus grande partie de ses pièces se trouvèrent horsde tout service. Le reste de la ligne répondait vigoureusement au feunourri de la frégate et de la corvette ; la fumée de tant d’explosionssuccessives était tellement épaisse, que parfois l’ennemi étaitcontraint d’attendre que le vent la dissipât pour donner plus dejustesse au pointage de son artillerie. Le combat dura ainsi jusqu'ausoir, c’est-à-dire pendant plus de six heures, dont chaque minute futcomptée par de nombreuses explosions. La nuit vint encore, comme laveille, mettre fin à une action aussi acharnée qu’étonnante, si l’ontient compte de l’énorme disproportion des forces opposées les unes auxautres.

Mais il était temps pour le vaisseau rasé que l’action fût interrompue.Les gonflemens de la marée du soir, en remettant à flot sa coqueravagée, ne l’eussent peut-être pas soustrait à un abordage qui eût puentraîner sa capture comme conséquence, si les deux alliés ne s’étaienthâtés de lui prêter leur appui pour regagner le large. Son gréement etses voiles en lambeaux l’eussent rendu impuissant à fuir, et le premierdes trois il avait assoupi son feu, d’abord si nourri et si meurtrier,tant avaient été grands les ravages commis dans les batteries parl’adresse de notre pointage et la répétition de nos volées. Un pilotede Barfleur, retenu prisonnier à bord, fut témoin de la manière dont ilavait été maltraité. – Lui seul avait perdu quatre-vingt-quatre hommes.

Une anecdote rapportée par ce même marin, nommé Nicolas Legrain,prouvera du reste jusqu’à quel point la lutte opiniâtre des canonnièreset les dégâts commis sur le vaisseau par leur feu nourri avaient jetéde démoralisation chez l’ennemi, et d’exaltation chez un sexe dont leshabitudes paraissent si antipathiques avec la sanglante mêlée d’uncombat naval. Une femme de marin, embarquée sur le vaisseau, comme ils’en trouve quelquefois à bord des bâtimens anglais, avait vu ses deuxfils tués dans la batterie par des boulets, qui, entrés par un sabord,avaient causé un dégat affreux. Exaltée par sa douleur, elle se sentittransportée par la soif de la vengeance, et elle fit un appel auxautres femmes du bord pour les engager à servir avec elle une pièce decanon abandonnée par ses canonniers. Le désespoir de cette malheureusemère ranima un peu le courage abattu des marins, qui peu à peu avaientralenti le service de leur batterie encombrée d’éclats et de débris. Lecanon servi par ces espèces d’Amazones ne tarda pas à se trouverégalement hors d’état de faire feu, et le petit nombre de boulets qu’illança fut s’égarer dans les terres sans causer de dommages auxbrigs-canonnières dont les volées avaient au contraire porté si juste.

La division française perdit une vingtaine d’hommes dans cette affaire; le brig du capitaine Lecomte fut le plus maltraité, à cause de saposition, la plus voisine de toutes du puissant adversaire que le feunourri de ses canonniers parvint pourtant à réduire. Un autre s’échouasur le rivage ; deux boulets avaient pénétré ses préceintes, mais lavoie d’eau qu’ils avaient causée en déchirant ce mince navire n’empêchapas que celui-ci ne combattît jusqu’au dernier moment, et ce ne fut quelorsque la mer, montant toujours dans sa cale, gagna les poudres et lesmunitions, que son capitaine (M. Ratouin) s’échoua sur la côte poursauver son équipage. Une seconde canonnière fut privée de prendre partà la fin de l’action, par un évènement dont les suites eurent une bienmoindre gravité qu’on n’avait eu lieu de le craindre d’abord ; le canond’arrière de ce bâtiment, échauffé par son service actif, creva sousune forte charge, et tua sept hommes. Les dégâts causés par cetaccident furent affreux : le pont défoncé, le couronnement brisé et lesbarreaux de l’arrière rompus sous les éclats de la pièce, jetèrentd’abord un affreux désordre dans le navire ; mais une circonstance pluscapitale faillit compromettre plus gravement encore, non-seulement lacanonnière, mais encore toute la flottille, et particulièrement lesbâtimens les plus voisins de ceux où s’était accomplie la catastrophe.Dans la commotion produite par cette désastreuse explosion, la chambred’arrière fut brisée, et la cloison qui la séparait de la soute auxpoudres, défoncée par les éclats. Il y eut un moment de vertige où tousles hommes ignoraient s’ils vivaient encore : le feu courait partout etenflammait sur différents points des gargousses qui alimentaient leservice ; un foyer d’étincelles envahit la chambre et la soute auxpoudres... Un hasard inoui empêcha que le contact du feu ne fît sauterla canonnière, qui, dans un mouvement de prudence instinctive, avaitcependant coupé ses câbles pour ne pas communiquer la terribleexplosion à laquelle on devait s’attendre à chaque moment. Quand lecombat finit elle se trouvait donc également échouée sur la côte.

Après la retraite des bâtimens anglais, les quatre canonnières restéesà l’ancre, appareillèrent pour se ravitailler à Courseulles et àSallenelle, petits ports de la côte, où les rejoignit bientôt celui desdeux navires échoués qui parvint, avec la marée, à se remettre à flot.

Quelques jours après, la petite division entrait à Cherbourg, lieu desa destination. On l’a dit, les bâtimens français avaient perdu vingthommes, les bâtimens anglais cent soixante-huit...

(1) Les canonnières n’avaient point de noms, comme les autres naviresde guerre, mais des numéros d’ordre. CHAPITRE VII.

L’Orne. – Ses divers canaux. – Le Moine en voyage

– Projets relatifs à la canalisation de l’Orne. –

Canal jusqu’à la mer. – Les Saxons et les Normands.

– Prise de Caen par Edouard III. – Le connétable

et le comte de Tancarville vendus 40,000 écus au

roi d’Angleterre.

₪

A travers quelles funérailles

Trois fois les siècles ont roulé ;

A travers plus de cent batailles

Que de sang humain a coulé !

L’Anglais a fui vers la Tamise,

Exhalant ses exploits en regrets superflus ;

Et, dans la France reconquise,

Le Normand libre est un Français de plus.

Nous avons rapporté quelques-uns des faits d’armes qui ont signalé laroute que traverse aujourd’hui, véloce et paisible, notre beau steamer; voici maintenant l’embouchure de l’Orne : cent courans, formés parcette rivière, viennent déplacer les nombreux bancs de sable qu’ellecache, et qui offrent aux navigateurs de continuels dangers.

La mer, aujourd’hui arrêtée en cet endroit, s’avançait autrefois dansles terres à une distance beaucoup plus grande. Alors, les richespâturages qui entourent de tous côtés la ville de Caen, formaient unebaie qui s’étendait depuis Ouistreham jusqu’à plus d’une lieueau-dessus de l’emplacement actuel de cette cité jusqu’au villaged’Athin, où venaient mouiller les barques de tous les peuples du nord,envahisseurs de la belle Neustrie.

Le temps ou la main des hommes dessécha cette baie. Ce ne fut cependantpas immédiatement que ces changemens s’opérèrent, des savans même ontrenvoyé jusqu’à Charles-le-Chauve ce moment où le terrain devint assezferme pour permettre d’y former une chaussée ; mais, pour le prouver,ils basent leurs raisonnemens géognostiques sur des conjecturestellement vagues, tellement douteuses, que nous nous contenterons deconsigner leurs opinions, sans nous en porter juges ni garans (1).

Il est au reste certain qu’au douzième siècle encore, l’eau de la merremontait jusqu’à Caen dans les moindres marées. Raoul Tortaire, moinede l’abbaye de Fleury, le prouve par des vers latins faits à l’occasionde son voyage dans le Bessin, vers l’an 1102.

Il n’avait pu abreuver son cheval dans l’Orne, en passant à Caen, parceque l’eau n’en était pas potable.

Toutefois, à mesure que les couches de végétaux et de sables, apportéespar la mer et le fleuve, allaient se solidifiant par le temps, lecourant traçait au milieu des vases des méandres infinis. Cessinuosités durent nécessairement par la suite entraver les opérationscommerciales tentées par les habitans de Caen, en apportant desobstacles, sinon insurmontables, du moins fort difficiles à vaincre. Cen’était guère qu’en sept ou huit heures et même davantage que lesbâteaux pouvaient arriver dans le port, encore fallait-il attendre quela mer fût haute, ce qui apportait bien plus de retards.

Pour remédier autant que possible à ces inconvéniens, le roi FrançoisIer, sollicité par les bourgeois et par le grand sénéchal de Normandie,Louis de Brézé, mari de la fameuse Diane de Poitiers, accorda en 1531,le droit de creuser un canal près du village de Longueval. Deux sièclesplus tard, des travaux du même genre furent exécutés vers le même lieu,et des plans étendus envoyés aux ministres.

Enfin, en 1732, sous Louis XV, les négocians de la ville de Caen, ayantprésenté un plan de la rivière d’Orne, depuis Caen jusqu’à la mer,demandèrent à l’intendant qu’il fût remédié aux attérissemens quigênaient la navigation. Cette démarche, qui fut d’abord sans effet,souvent répétée, finit par être, en partie, couronnée de succès : en1781 on obtint l’autorisation de faire un nouveau canal qui, partant àpeu près en droite ligne jusqu’à Mondeville, isola la partie de l’Orne,appelée aujourd’hui

Vieille rivière, qui baigne encore de ses eauxstagnantes les murs du bourg de

Calix.

Un des résultats certains de ces derniers travaux fut l’extensionrapide du commerce de Caen ; son port qui ne recevait que des bateauxde petite dimension, admit des navires d’assez fort tonnage ; dès-lorsles besoins augmentèrent et avec eux se fit sentir la nécessitéd’apporter de nouvelles sécurités à la navigation.

Les premières manifestations de cette nécessité se traduisirent par desprojets bientôt oubliés. La seule idée d’un barrage à l’embouchure del’Orne prit quelque consistance : bien des plans se succédèrent tousplus ou moins défectueux, à l’exception de celui que présental’ingénieur en chef du département, M. Pattu, plan qui offrait, il estvrai, les conditions les plus avantageuses, mais dont la mise àexécution exigeait une dépense considérable.

Les choses en restèrent là jusqu’à la fin de l’année 1836 ; à cetteépoque un dernier projet, présenté par le même ingénieur, fit naître denouvelles espérances, sans doute mieux fondées ; une enquête de

commodo et

incommodo, a été ouverte le 30 septembre 1836 ; ils’agit de savoir s’il est possible de pratiquer dans la vallée del’Orne un canal maritime qui aboutirait au lit actuel de la rivière, àla pointe du Siège, et qui offrirait toujours cinq mètres d’eau auxbâtimens. Ce canal serait précédé d’un bassin de trois cents mètres delongueur et de cent de largeur, creusé dans les jardins de Courtonne àCaen, et dont le petit axe passerait par le milieu de l’entrée de larue Guilbert, vis-à-vis de laquelle il serait fait un pont. Lapromenade publique qui longe les bassins, deviendrait le principal quaide ce bassin. Le canal suivrait le fond de la vallée jusqu’au bas duport ; là il prendrait la partie du lit de l’Orne qui est au pied de lafalaise, et qui serait remplacée par un nouveau lit ouvert dans lemarais d’Amfréville. Le canal serait ensuite conduit par les bords del’anse d’Ouistreham, dans la direction des feux de ce village.

Ce plan, discuté par la majeure partie des citoyens de Caen et appuyépar les signatures d’un nombre de personnes recommandables, a étéprésenté à l’administration et a, dit-on, des chances de réussite (2).Nous faisons des voeux pour que, plus heureux que ses devanciers, ceprojet reçoive enfin un accomplissement désiré depuis si long-temps partous les amis de la prospérité commerciale et industrielle de laNormandie.

Qu’on n’aille pas croire cependant que l’Orne n’ait jamais prêté sesondes qu’à de pacifiques opérations de commerce, car il en fut toutautrement : souvent, au temps où elle n’était qu’une vaste baie, ellelaissa aborder les Saxons et les Normands, qui mirent à feu et à sangtout le Bessin. Plus tard, en 1203, elle permit à Jean-sans-Terre,chassé de France par son rival Philippe-Auguste, d’enlever les papierset les chartes de l’échiquier de Normandie, et en 1346 encore, on lavit favoriser l’expédition du roi d’Angleterre, Edouard III, expéditionsi funeste à la capitale de la basse-province.

Une chronique contemporaine, conservée à la bibliothèque harléienne,raconte en ces termes le succès des armes anglaises : « Des deux costésdu roy (Edouard III) y avoit toujours en chevauchant deux batailles àcinq lieues près de luy qui toujours le costoient, dont de l’une estaitchief messire Geffroy de Harcourt et de l’austre les contes de Warwiceet de Susfoc, et ces deux batailles mettoient tout en feu, et fuioittout devant eulx, car en ce temps n’estoient coutumiers en Normandie deveoir gens d’armes ; puis en telle ordonnance vint le roy d’Angleterrejusques à Caen, et fist venir ses navires à Estreham et à la rivièred’Orne. Dedans la ville de Caen estoit de par le roy de France leconnestable et le conte de Tancarville, avec grands nombre de gendarmesgennevoys et autres. Cy assemblèrent ung matin touz ceulx de la villeleur disdrent : Seigneurs, vous voyez le roy d’Angleterre et sapuissance venue pour vous détruire, il convient que chascun se mette enson debvoir et se tienge en sa garde pour la défense de la ville. Lorsrépondirent ceulx de la ville à voix publique : Nous nous sommessuffisans pour les rencontres aux champs. Gaillons-nous ! Lors leschiefs de guerre qui là estoient ne vouloient pas qu’il leur fustimputé que par eulx eust tardé une telle promesse, si disdrent : Or ça,seigneurs, bien soit, vous ne combattrez pas sans nous, ains seronsprésents. Si saillirent touz, communs et aultres hors la ville et semisdrent en ordonnance de bataille. Tantost après vindrent le royd’Angleterre et son host en trois batailles drues et serrées, garniesde pavillons, banières, clérons et trompettes en grant abundence. Quantceulx de la ville virent ce que jamais n’avoient veu, ils creurent ceque jamais n’avoient creu, et sans ordre nul partirent en désarroy pourrecouvrer la ville, par tel parti que le mareschal et aultres rien n’ypeurent faire, les voulens tenir en ordre, les Angloys voyant leurdésarroy, se boutèrent pêle-mêle avec eulx et en tuèrent sans nombre ;si entrèrent dans la ville quand è eulx. Lors advint que le connestablede France et le conte de Tancarville quels étaient montés en une tour àl’entrée de la porte, voyant la sédition qui se faisait et partantcraignant d’escheoir en mains d’archiers ou aultres gens qui ne lescogneusent, regardèrent s’ils verraient aucun chevaliers d’estats, etd’aventure apperceurent Thomas de Hollande bien accompaigné, quelaustrefois le connestable avait veu en Grenade. S’il l’apelèrent parson nom et tantost alla à eulx et se rendirent à eulx les susdits etvingt-quatre chevaliers. Ledit messire Thomas mist gens à les garder,et à leur requête marcha avant en la ville et empescha de grandsomicides. Il fist cesser avec aultres nobles chevaliers toute voie defait, entre lesquels messire Geffroy d’Harcourt y servit moult, pourdesmouveoir le roy du deuil qu’il avait de l’injure faite à ses gensquelx avoient esté tués de bancs et mortiers gestés par les fenestres.Grans biens amassèrent les Angloys tant en prisonniers que aultresquelx ils chargièrent touz en navires estant à Oistreham et furentenvoyés en Angleterre. Le roy achepta de messire Thomas de Hollande leconnestable et le conte de Tancarville le pris de 40,000 écus et lesenvoya semblablement en Angleterre avec aultres biens et richessesinfinies et plus de quarante chevaliers prisonniers. »

(1) G. Mancel et C. Woinez, Histoire de Caen et de ses progrès. – M.Georges Mancel a bien voulu concourir à rendre notre Promenadeinstructive, en nous fournissant les élémens des chapitres quicommencent à l’embouchure de l’Orne ; nous saisissons avec empressementl’occasion de lui en témoigner ici notre vive reconnaissance.

(2) Le projet en est seulement en voie d’exécution (1838). CHAPITRE VIII.

Ouistreham. – Droits de l’abbesse de Caen, sur ce

village. – Michel Cabieux. – Le pilote Mistain.

– Sallenelle.

₪

Si dans sa colère

Gronde un vent jaloux ;

Si l’onde en courroux

Franchit la barrière.

Tu viendras prier

Sous la croix de pierre

Pour le marinier,

Pour la marinière.

Mme TASTU.

La rivière de Caen se trouve défendue à son entrée par deux petitsforts armés l’un et l’autre de deux ou trois canons. Ces redoutesbâties une trentaine d’années avant la révolution n’ont eu qu’uneutilité très médiocre. Trois ou quatre fois seulement elles ont servi àrepousser les entreprises de quelques frégates ou corvettes anglaises.

Le premier de ces forts que nous découvrons est celui de Ouistreham, ilest placé à quelques portées de fusil du grand village dont il a reçuson nom et dont vous pouvez distinguer les chaumières et l’égliseanglo-normande. Cet édifice, entouré de créneaux et de constructions dedéfense, prend un air guerrier qui contraste singulièrement avec lesidées qu’appellent ordinairement ces maisons de Dieu. Au haut de latour un feu est allumé chaque nuit pour indiquer aux navires ladirection qu’ils ont à suivre ; pensée de salut et d’humanité qu’onaime à voir s’allier aux autres pensées de piété et de défenseréveillées par l’aspect du monument.

Ouistreham est d’une origine fort ancienne, son nom est saxon etsignifie suivant Huet, village occidental.

Ce village, dans les commencemens de la féodalité, était sous plusieursrapports soumis à l’abbesse de l’abbaye Sainte-Trinité, de Caen. Elle ypossédait deux chapelles richement dotées et une maison de campagne oùelle allait quelquefois séjourner. Vingt-neuf vilains étaient à sesordres ; chacun des habitans lui devait des rentes en argent, enfroment, en chapons et en oeufs ; elle y percevait la dîme des harengs,toutefois quand on les prenait par mille ; trois mille anguilles luiétaient dues et elle avait le droit de faire acheter les poissons àmeilleur marché que tous les autres individus auxquels il était faitdéfense de rien marchander dans le pays qu’après que les domestiques del’abbaye s’étaient retirés.

Dès les XIe et XIIe siècles Ouistreham avait un petit port ; trèssouvent il en est fait mention dans les rôles normands de la tour deLondres, où l’on remarque aussi beaucoup de lettres de nos ducsadressés aux officiers de ce port.

Ouistreham présente donc une certaine importance historiquerelativement au moyen-âge ; à une époque plus rapprochée, sous le règnede Louis XV, un de ses habitans, par son courage et sa présenced’esprit, empêcha la réussite d’une tentative qui eût pu entraîner lesplus fâcheuses conséquences.

Le 12 juillet 1762, une escadre anglaise vint mouiller à l’entrée de lanuit dans la rivière d’Orne, avec l’intention de détruire oud’intercepter quinze navires français chargés de bois de constructionpour Brest. La côte était sans troupes pour la défendre, et lesvillageois des environs entendirent avec terreur deux coups de canonstirés par les anglais. Michel Cabieux, sergent des milicesgardes-côtes, conserve son sang-froid, et accompagné d’un tambour quipresque aussitôt l’abandonne, il se porte sur le rivage en se dirigeantvers la redoute pour ne point être aperçu. C’est de là qu’il découvreles soldats anglais qui tentaient le débarquement ; alors grossissantsa voix, il crie : qui vive ? et lâche presque au même moment un coupde fusil. Puis prenant sa course il gagne ainsi plusieurs postes enrépétant la même manoeuvre, favorisé qu’il était par la nuit et unbrouillard fort épais. Enfin arrivé à la hauteur d’un canal, traversépar un petit pont, il prend le ton du commandant, il s’écrie de toutesses forces : Silence, c’est à tout le bataillon que je parle, feu defile ! les Anglais effrayés se jettent ventre à terre, Cabieux continue: sergent-major prenez cent hommes, tournez le village sur la gauche etattaquez l’ennemi en queue tandis que je le chargerai en tête. Pourdéterminer plus promptement la fuite des Anglais épouvantés, Cabieux,arrachant la caisse des mains du tambour, bat la marche, monte sur lepont jeté sur le canal, frappe à coups redoublés sur les planches malassurées qui tremblent sous ses pieds et imite par un mouvement rapidele bruit qu’une troupe pourrait faire en se précipitant. Le lendemain,lorsque le jour fut venu, Cabieux trouva sur le lieu où les Anglaisavaient voulu opérer la descente, un officier qu’il avait blessé ; luiseul n’avait pu s’enfuir. Cabieux le rendit à la vie en lui prodiguantdes soins. De ce moment les habitans de Ouistreham regardèrent lesergent des gardes-côtes comme leur sauveur et leur soutien, et pourl’honorer du titre qu’il méritait ils ne l’appelèrent plus que le

général Cabieux : le gouvernement d’alors le crut assez récompensépar cette ovation populaire, car ce titre fut tout ce qu’il obtint pourprix de sa généreuse action. Plus tard, après 89, la convention luiaccorda une légère pension.

Un nouveau trait d’héroïsme devait encore honorer Ouistreham.Dernièrement, le 11 mars 1836, Pierre Foulon dit Mistain, pilote etpatron d’un petit bateau, parvint à sauver au péril de ses jours deuxnavires que la tempête allait engloutir, et les fit entrer en rivièreaux acclamations de ses amis, de ses parens et de toute une populationadmiratrice de son dévoûment sublime. Voici comment cette belle actionest racontée par un témoin oculaire :

« Hier je suis arrivé à Hermanville, au milieu d’une tempêteépouvantable qui a continué pendante toute la nuit. Ce matin de bonneheure, curieux de voir la mer et ses vagues, je suis allé sur la Dune,et comme j’y montais battu du vent et de la grêle, un douanier memontra deux navires qui luttaient au large contre les flots et qu’ilcroyait en perdition. Ce mot me fit tressaillir : je quittai ledouanier, et je dirigeai mes pas vers l’embouchure de la rivière del’Orne, au petit village d’Ouistreham, où se tiennent les pilotes etles bateaux de secours. Il y en avait deux, le

Neptune etl’

Amphitrite, chacun ordinairement monté par vingt hommes. La merétait si affreuse que le

Neptune refusa de bouger ; alors le patronde l’Amphitrite, Pierre Lefoulon, dit

Mistain, se leva et dit à sescamarades : « Garçons, il y a là deux navires en péril : qui veut mesuivre et exposer sa vie pour les sauver ? » D’abord tous restèrentmuets, montrant le

Neptune qui ne bougeait pas ; alors Mistain repritavec énergie : « Quoi ! pas un bon garçon ! allons ! allons ! qui mesuit et qui nage ? – Moi, dit aussitôt François Varnier ; moi, ditMarie Trevet ; moi, moi, dirent à leur tour Severin aîné, Severin jeuneet Napoléon Meisson ; moi aussi, s’écria Jean Guillois, qui n’est pasinscrit sur les classes, mais qui voulut comme les autres aider auxnavires. Ils furent sept et ce fut tout. Aussitôt à la vue de plus decinquante de leurs camarades qui les traitaient de téméraires, les septbraves se jettent dans un sloop avec Mistain, qui les dirige vers lebrick l’

Edouard, dont le péril était le plus éminent. On les suit desyeux ; on les voit qui rament, qui nagent, qui plongent ; ilsdisparaissent ; ils s’élancent : toutes les voix les soutiennent, tousles voeux les accompagnent. Ils avaient vent debout et ne pouvaientlouvoyer dans le chenal trop étroit. C’est alors que Mistain sedétermina à passer sur un banc de sable qui pouvait l’engloutir. La merl’enlevait de trente pieds, les lames le faisaient sauter comme unecoque de noix, lui, sa barque et ses compagnons. Si une voile, unevergue, une amarre eut manqué, c’en était fait du sloop, il eût péri etles deux bricks l’eussent bientôt suivi. Enfin, après des effortsincroyables, on vit Mistain sauter sur le brick, s’emparer dugouvernail, et, luttant contre la tempête, faire entrer le navire aubruit des bravos et des acclamations de tout un peuple assemblé sur larive.

« On voyait à bord du brick une jeune femme qui avait attaché sur sonsein un enfant de six mois qu’elle allaitait, et qui, à genoux, enprière, attendait la mort au pied du grand-mât. C’était la femme ducapitaine ; elle avait excité un intérêt général, et, en la voyantsauvée, on se félicitait, on la rassurait ; tout le monde voulaits’approcher d’elle et du brave Mistain qui, au milieu de nos cris et denotre admiration, souriait doucement comme en un jour de fête.

« Le second brick ne parvint à être sauvé que le lendemain, et il lefut encore par Mistain, qui le pilota fort heureusement à travers lesrescifs ; il prenait déjà onze pieds d’eau et il était perdu, lorsqueMistain réussit à l’atteindre. Pour se faire une idée de son courage,il faudrait avoir vu la mer, avec ses vagues monstrueuses, qui portaitle sloop sur les rochers.

« Dans cet endroit, la rapidité du naufrage est prodigieuse et, pendantque vous tournez la tête, le navire a disparu pour jamais.

« Au reste, Mistain n’en est pas à son coup d’essai ; ce n’est pas luiqui se ménage : dès que le vent siffle et que l’orage gronde, il estprêt, toujours prêt. Eh quoi ! n’y aurait-il pas pour l’obscur matelot,pour le noble Mistain, une croix qui conserve le souvenir de soncourage et la gloire de son dévouement ! »

Le village de Marville dont vous apercevez le fort à votre gauche, nonplus que Sallenelles, n’offrent rien de fort remarquable.

CHAPITRE IX.

Le Marisquet. – Le port. – Bénouville. – Lécarde.

– Les carrières de Ranville. –L’ex-ministre de

Guernon. – Longueval. – Blainville. – Hérou–

ville. – Ses vignobles, sa foire et les miracles de

Sainte-Marguerite et de Saint-Clair. – Colombelles.

– Les prairies de Mondeville. – Panorama de Caen.

₪

Murmure autour de ma nacelle,

Douce mer dont les flots chéris,

Ainsi qu’une amante fidèle

Jettent une plainte éternelle

Sur ces poétiques débris ;

Ah ! berce, berce encore,

Berce cet enfant qui t’adore.

LAMARTINE.

Nous sommes entrés tout-à-fait en rivière ; peu de végétaux encore selaissent entrevoir ; de longues digues et une ligne de roches calcairesjaunes et grises, voilà tout ce qui s’offre à l’oeil. Le banc de rochersqui s’avance assez loin dans les terres, a reçu dans le pays le nom deMarisquet ; à son extrémité se trouve un gril de radoub.

Nous avons laissé à gauche Amfréville ; on découvre dans le lointain sapetite église bâtie par les Anglais, suivant la tradition, qui leurattribue également toutes les constructions religieuses du littoral duCalvados ; et nous arrivons au hameau du Port.

Ce hameau, qui dépend de la commune de Bénouville, dont tout à l’heurenous verrons le château, est en entier habité par des pêcheurssablonniers qui approvisionnent journellement la ville de Caen. Sonbac, célèbre par les fréquens accidens qui y sont arrivés, sert decommunication entre le Bessin et la vallée d’Auge. A quelque distancedu hameau, entre le bac et la commune de Bénouville, existe uneenceinte retranchée qui a dû servir de poste avancé pour défendre lepassage de la rivière contre les premières incursions des Saxons ou desNormands. On y découvrit il y a plusieurs années parmi d’autrestombeaux un sarcophage en pierre et une petite pièce d’ormérovingienne. Cette monnaie parfaitement conservée est d’une fabriquebarbare, son diamètre de 5 lig. ½ et elle pèse vingt-cinq grains, latête est ornée d’une couronne radiée et la légende indéchiffrable.

En face du Port, dans les terres, sur un tertre élevé, est situéLécarde, contrée malsaine et fiévreuse. On affirme qu’autrefois larivière passait le long de cette côte ; mais qu’elle s’en est retiréepeu à peu. Le bouquet de bois qui la termine se prolonge jusque sur lecommencement de la commune de Ranville que nous ne tarderons pas àapercevoir.