NOTRE PROGRAMME

Les Régionalistes, estimant avec juste raison, que la centralisation àoutrance paralyse les initiatives, forment le vœu de voir nos vieillesprovinces vivre, chacune avec l'originalité qui lui est propre, sonindépendance intellectuelle et artistique, ses coutumes, ses modes, sesfêtes, et surtout avec un développement économique apportant à seshabitants, trop disposés à aller encombrer les grandes villes, uneprospérité qui les retiendrait sur le sol natal.

Or, la Normandie, avec ses industries rurales et manufacturières, sonsous-sol qui contient des richesses minières et métallurgiques de toutpremier ordre, l'outillage moderne que les nécessités de la guerre ontfait créer, ses ports, ses voies de communications fluviales etterrestres, devrait être au premier rang des Provinces françaises.

Récemment, des mesures ont été prises pour que les mines en chômage,les hauts-fourneaux, aciéries, laminoirs soient remis en activité,ainsi que pour l'aménagement du port de Caen destiné à devenir un grandport métallurgique.

Nous devons nous féliciter de ces efforts, mais il ne faudrait pas sedéclarer satisfait pour si peu. L'œuvre est seulement amorcée ; il fauttout faire pour que cette activité s'étende à tout le domaine agricoleet industriel normand.

Au point de vue intellectuel, la Normandie est une des provinces qui afourni à la France, les illustrations les plus remarquables dans tousles domaines de l'activité humaine. Dans les Lettres, la Poésie, lesSciences, les Arts, l'Armée, la Marine, la Magistrature, le Barreau, laHaute-Finance, les Assemblées électives et délibérantes, les Normandsont occupé et occupent les premières places, et mieux que tout, lasplendide floraison des grands noms et des génies normands montrel'immense apport fait à la France par la Normandie héroïque,civilisatrice, artistique et littéraire et le rôle social et politiquequ'elle a joué dans l'unité nationale.

En éditant cette Revue, nous voulons nous efforcer, sans aucunepréoccupation politique ou confessionnelle, de défendre les intérêtsnormands sous quelque forme qu'ils se présentent.

Entreprendre, à cet effet, dans les domaines agricole, commercial,économique et industriel, toutes campagnes utiles.

Seconder toutes les initiatives, qui auront pour but les intérêtsnormands.

Susciter les manifestations d'art qui, comme les inoubliables fêtescornéliennes de 1904, à Petit-Couronne, ont pour but de magnifier lesgloires normandes. Corneille, n'est-il pas, en même temps, une des pluspures gloires françaises, et ainsi que le disait récemment, M. LeSenne, « Corneille n'est-il pas le grand poète qui a exalté lesentiment du devoir et qui est plus que jamais le maître de notrecivisme. »

Apporter notre concours aux Syndicats d'Initiative, en faisantconnaître non seulement par des descriptions, mais encore par l'image,les beautés naturelles du pays, ses stations balnéaires et thermales,ses richesses artistiques — la Normandie n'est-elle pas, en effet, lepays des chefs-d'œuvre de pierre — et attirer ainsi les touristes, unedes meilleures sources de richesse.

Publier des œuvres de nos littérateurs et de nos poètes, et, pour lespatoisants, les œuvres de ceux d'entre eux qui se sont voués au cultede la langue de Wace, cette langue, dont le poète Th. Féret, a dit :

« La langue normande fut une, Ombrienne au Pollet, semi-italique etzézayante à Quilbeuf, influencée pur l'Espagnol dans tous les portsnormands où les marchands Castillonnais et Aragonnais, attirés par degrands privilèges et de larges immunités, fondèrent des coloniesprospères ; plus saxonne à Bayeux, franchement danoise dans la Hague ;elle a des caractères généraux communs…..

Il y a pourtant des règles générales qui pourraient servir de base à unMistral normand pour fixer notre langue, et ce dialecte ne serait pasplus artificiel que le dialecte d'Oc, d'où fut forgé le poème deMireille. »

Et, d'une façon générale, resserrer les liens qui doivent unir tous lesenfants de la petite Patrie, Normands restés attachés au terroir etceux que les hasards de la vie ou les nécessités de l'existence en ontéloignés et qui, s'ils ne vont pas aussi souvent qu'ils le voudraient,se retremper sur cette terre dont Spalikowski a dit :

J'ai pour pays la Normandie.

Le sol est gras, le ciel est pur.

Dans nos pommiers, l'oiseau chante sa mélodie

Et l'aubépine en fleurs chez nous tient lieu de mur.

Le cidre invite à boire et le lait fait envie.

ils n'en ont pas moins gardé le cher souvenir car, comme le dit encoresi bien le même auteur : « Si ballotté par les flots du hasard, l'hommeest parfois entraîné loin du pays préféré, il y laisse quand même lemeilleur, de lui-même : son cœur. »

Voilà peut-être un programme bien ambitieux, pour le réaliser nousfaisons appel au concours de tous ceux à qui la prospérité normande,sous toutes ses formes, tient à cœur.

Peut-être aussi trouvera-t-on que le moment est mal choisi, en pleineguerre, pour lancer cette Revue. Mais, nous avons pensé qu'il y avaitdès maintenant une œuvre de propagande à organiser, et que pour ne pasêtre pris au dépourvu, il fallait l'entreprendre sans plus tarder.

Pour cette œuvre de propagande, nous comptons aussi sur le concours detous, persuadés qu'il ne nous fera pas défaut.

Normandie

*

* *

La Vie Rurale

Et la Production agricole

Au Pays Normand

I

RÉGIONALISME ET DÉCENTRALISATION. — LE RETOUR AU VILLAGE ET A LA TERRE. — AIMONS NOTRE PETITE PATRIE ET VIVONS SUR SON SOL.

La réalisation, en notre province, de l'œuvre de décentralisation, ledéveloppement des énergies et des richesses latentes, par lesinitiatives et les moyens qui doivent constituer la puissance durégionalisme, voilà un programme séduisant parce que éminemment utile,souvent prôné, préconisé, et dont l'esprit et l'application s'imposent,plus que jamais, à notre attention, en ces heures où l'amour de laPatrie fait accomplir de si grandes choses pour le salut commun...

Tous les hommes bien intentionnés, guidés par la raison et le simplebon sens, estiment qu'eu égard à l'œuvre de renaissance économiquenationale, c'est de la coordination des efforts de tous qu'il fautattendre l'évolution progressive et bienfaisante du régionalisme, carc'est évidemment de la prospérité, de l'accroissement de richesse dechaque province que dépendent la prospérité, les plus belles destinéesde la France, notre plus grande Patrie.

Pour nous, qui bornons notre ambition à contribuer ici à cette œuvred'action régionaliste et de décentralisation en mettant en relief lapuissance productive de la bonne terre normande, ses richesses, et lamise en valeur de ses ressources, nous avons un programme toutparticulier, bien tracé, en tête duquel nous devons et voulonsinscrire, pour le bien, pour l'avenir, le salut de notre petite Patrie,— la Normandie, — le retour au village et à la terre, l'amour du solnatal, parce que nous estimons que c'est dans la vie rurale, dans larepopulation des campagnes, dans la multiplicité des famillesnombreuses et, surtout, la reconstitution de la famille rurale, quenous devons trouver l'élément essentiel, le facteur puissant derégénération agricole, de relèvement provincial, de prospéritérégionale. Ne l'oublions pas : là est la sauvegarde de notreagriculture normande comme, d'ailleurs, de l'agriculture du pays toutentier.

Nous devons compter sur l'évolution d'idées nouvelles en faveur duretour à la terre et sur une renaissance de l'esprit rural, capable desusciter un véritable réveil de l'âme paysanne. Toutes les bonnesvolontés doivent se donner libre cours, pour conjurer le péril, pouréviter, après cette longue guerre, de désastreux lendemains et prévenircette nouvelle catastrophe que serait l'émigration en masse vers lesvilles, au détriment de nos campagnes. Il est un seul champ d'action etd'expansion capable d'absorber toutes les forces sans emploi, etcelui-là a l'avantage d'être inépuisable, au moins pour des siècles,c'est la terre, la terre nourricière de l'humanité, féconde etéternelle, mère de toutes les industries, qui ne feront, en luirevenant, que rentrer dans le sein d'où elles sont sorties ; la terrequi a des consolations pour toutes les misères et qui ne laisse jamaismourir de faim ceux qui l'aiment et qui se confient à elle.

Il faut rétablir la classe paysanne dans toute sa force et son utilitésociales, trop méconnues, ce qui a contribué, pour beaucoup, à cettefausse orientation des masses rurales vers des aspirations conformesaux mœurs et aux coutumes citadines et au reniement des sainestraditions villageoises. Il faut travailler ardemment à la renaissance— à la résurrection, pourrait-on dire — de l'âme paysanne, fairerevivre cet amour de la terre qui doit être, chez nos paysans, unevertu à l'égal de l'amour de la patrie. Restez au village natal : lemétier de l'homme des champs réalise, plus que tout autre, le programmede Montaigne : Une âme saine dans un corps sain » ; plus que toutautre, il assure la vie facile et libre à l'encontre de ce qui se passeà la ville où trop souvent, hélas ! ceux qui se sont lancés dans lesengrenages de la vie urbaine ou du fonctionnarisme, ont vu leurs bellesespérances se résoudre en d'amères désillusions.

Aimez votre petite Patrie et vivez sur son sol, il est certes, assezfertile, assez riche en ses productions variées, pour vous nourrirlargement, tous, enfants de la terre normande, ainsi que nous lemontrerons, du reste, dans les pages qui suivront ces prémices.

Les hygiénistes et les économistes voient dans l'exode des campagnesvers les villes, une des causes, tout à la fois, de l'augmentation dela mortalité et de la diminution de la natalité Il y a tout lieu decroire, en effet, que si tous ces beaux gars et toutes ces belles etplantureuses filles qui abandonnent la terre pour entrer en service àla ville, restaient dans leurs villages et s'y mariaient, la raceaurait tout à y gagner au point de vue du nombre et de la robustesse.Mais voilà : le rural, au lieu de se complaire en sa qualité, veutparaître citadin — comme s'il y avait plus d'attrait à être citadin ! —On raille les petits villages — ce sont des trous, des « patelins » oùl'on meurt d'ennui. Parlez-nous de Paris, cette « Ville-lumière », ce «patron des capitales bien faites ! » C’est à la grande Ville, c'est àParis qu'il faut aller -ceux qui y vivent sont rupins ! » — et l'oncite des exemples spécieux.

La cause principale de l'exode rural est l'illusion, le mirage des grossalaires, du gain, ajouté à celui de la vie agréable. En ce quiconcerne le taux des salaires, il est, pourtant, bien évident quel’affluece des ruraux vers les villes doit produire fatalement l'effethabituel de l'excès d'offre ! Aux esprits timorés, que séduisent la vieà la ville et les « belles manières », il semblerait vraiment quel'attrait de la vie rurale, des travaux champêtres et de la bellenature n'a qu'un temps. Leur état d'âme nous rappelle les réflexionshumoristiques de nôtre spirituel confrère Grenet-Dancourt, dans la

Vie, dont nous nous permettons cette inoffensive parodie :

Qu’admirez-vous donc ici-bas ?

Est-ce, par hasard, la nature ?

C’est beau, je n'en disconviens pas,

Mais voilà longtemps que ça dure.

Et sans ennui, avec entrain,

Lorsque l'aurore vous réveille,

Vous suivez ce même chemin,

Suivi par vous, déjà, la veille ?

Le soleil, la lune, les cieux,

C'est tout le temps la même chose ;

Qu'est-ce qui ravit donc vos yeux ?

Ce n'est pas la terre, je suppose ?

Il est évident que ces militants de la désertion s'enlisent dans laplus profonde erreur. Si le pays natal, si la terre n'avait pas soncharme, on ne s'expliquerait pas pourquoi tant de citadins envientl'existence champêtre, on ne comprendrait pas pourquoi tant de gensrêvent de finir leurs jours à la campagne, dans le culte de Flore et dePomone.

Réagissons contre, les errements du passé, car le retour à la terre estun des premiers éléments à faire intervenir en faveur du régionalisme.N'écoutons pas les arguments spécieux des égarés, mais prêtonsl'oreille aux justes raisons formulées par les savants, les sociologueset les économistes, et à l'invite du poète mettant en relief l'œuvreessentiellement humanitaire et les mérites des travailleurs de la terre:

Aux vojx qui vous diront : « La ville a ses merveilles »,

N'ouvrez pas votre cœur, paysans, mes amis,

A l'appel des cités n'ouvrez pas vos oreilles,

Elles donnent, hélas ! moins qu'elles n'ont promis.

Paisibles et contents, la tâche terminée,

A votre cher foyer vous rentrez chaque soir.

Combien de citadins, au bout de leur journée,

Ne rapportent chez eux qu'un morne désespoir !

A vos champs, à vos bois, demeurez donc fidèles,

Aimez vos doux vallons, aimez votre métier.

Auguste est le travail de vos mains paternelles,

C'est de votre sueur que vit le monde entier.

Gars normands, retournez à la terre, donnez-lui tout ce qu'elle réclame: travail, savoir, intelligence ! La terre est le grand creuset, lasource inépuisable, productrice des forces vives et des richesses quivous assurent, avec l'aisance, l'indépendance et la liberté comme ellesgarantissent la prospérité, l'avenir de la patrie.

La conséquence logique de ce plaidoyer en faveur du retour à la terreet plus particulièrement de l'exploitation intensive de la terrenormande, doit être, comme nous l'annoncions au début de cette étude,un examen approfondi des sources de production du sol de notre belleNormandie. Les arguments les plus puissants, les plus convaincants,appuyés sur le plus juste raisonnement, doivent, en effet, trouver leurcorollaire naturel dans l’énonciation de vérités fortes, de réalitéstangibles. Aussi allons-nous passer en revue successivement laproduction agricole de nos cinq départements, en commençant par

LE CALVADOS

Le Calvados est un pays riche, aux cultures variées. On y produit, eneffet, des céréales, des fourrages, des plantes industrielles.L'horticulture et les cultures maraîchères y tiennent aussi une largeplace. On y fait du cidre renommé et on sait que les produits del'industrie laitière (beurre et fromage) font l'objet d'un importantcommerce. L'élevage, qui se pratique dans les six arrondissements, aune importance considérable pour toutes les espèces d'animauxdomestiques (espèces chevaline, bovine, ovine, porcine, animaux debasse-cour, abeilles).

Dans les études qui suivront, et qui constitueront, en quelque sorte,comme l'inventaire des richesses agricoles du pays normand, nouspasserons en revue méthodiquement les diverses branches de production.Cette revue complète nous paraît d'autant plus utile et nécessaire, quenous y voyons un élément d'action régionaliste, capable d'aider audéveloppement économique de notre pays. Et puis, en Normandie, commeailleurs, il est tant de gens qui ignorent la variété, l'importance, etla valeur réelles de la production du sol de leur province ! De làprovient, à n'en pas douter, l'indifférence qui s'est manifestéejusqu'ici dans la masse du public à l'égard de la décentralisation.

La culture du blé est pratiquée notamment dans la plaine de Caen. Oncultive le franc blé et le blé Chicot et d'autres variétés moinsspéciales, telles que les blés Japhet, Dattel, Bordeaux, Bordier, etc.Les principaux centres de vente pour le blé sont surtout : Caen,Bayeux, Argences, Saint-Pierre-sur-Dives, Falaise, Thury-Harcourt,Villers-Bocage et Aunay-sur-Odon.

L'avoine est cultivée principalement dans la plaine de Caen où l'on enfait une forte consommation dans l'élevage du cheval de demi-sang. Oncultive l'avoine grise du pays et l'avoine noire de printemps. Lavariété dite « Avoine de Falaise » est très renommée. Dans les terresfortes, peu calcaires, l'avoine noire de Brie donne d'excellentesrécoltes. Les principaux centres, pour la vente de l'avoine, sontFalaise Saint-Pierre-sur-Dives et les localités indiquées, précédemmentpour le blé.

On produit dans le Calvados de bonnes orges de brasserie qui ont undébouché important et avantageux chez nos voisins de l'Entente cordiale; les orges normandes peuvent être prises comme fret en retour auxnavires importateurs de produits anglais. On cultive surtout les orgesde printemps, et, dans le Bocage, on a constaté la parfaite réussite del'orge chevalier anglaise. Les orges se vendent sur les marchéssuivants : Argences, Falaise, Harcourt, Saint-Pierre-sur-Dives et là oùse vend le blé.

Le seigle — céréale des terres pauvres — est peu cultivé dans leCalvados. Par contre, — la culture du sarrazin y est très répandue, etla vente de cette céréale a lieu notamment sur les marchés deCondé-sur-Noireau, Vire, Harcourt, Aunay-sur-Odon, Falaise,Saint-Pierre-sur-Dives, Argences et Caen.

En fait de cultures fourragères, on trouve, sur les terres calcaires,le sainfoin (plaine de Caen), surtout le sainfoin à deux coupes. Ontrouve cependant, entre Falaise et Saint-Pierre-sur-Dives, quelquescultures de sainfoin à une coupe. Le rayon de Caen produit la semencede sainfoin. Le trèfle incarnat, si utile dans l'alimentation deschevaux et des bovins est très cultivé ; on le fait pâturer au piquet.On se procure la semence en Beauce. Le trèfle violet, la luzerneconstituent des cultures moins importantes. Bayeux vend du sainfoin etdu foin de pré, tandis que Lisieux, Pont-l'Evêque et Vire sont plutôtdes régions de consommation. Caen est le grand centre de vente pour lesainfoin. La culture du colza — qui, autrefois, était une véritablefortune pour le pays — s'est sensiblement réduite depuis bien desannées, à cause du prix peu élevé de cette graine. On en produit encorequelque peu dans les rayons de Bayeux et de Caen. Il y aurait intérêt àreprendre cette culture, à la développer, car actuellement, le colza, —culture industrielle qui se pratiquait surtout dans les départements dela région du Nord, dévastés par la guerre — fait défaut à laconsommation et les cours de cet oléagineux peuvent être avantageuxpour les producteurs. Il conviendrait aussi d'étendre, dans la plainede Caen, et les régions voisines, la culture de la betterave à sucre,mais en développant, parallèlement, par la création d'usines, dans cesrégions, l'industrie sucrière.

Au point de vue des cultures fruitières, le canton de Honfleur sesignale particulièrement. Criquebœuf, Pennedepie, Vasouy, Equemauville,Gonneville, Ablon possèdent de belles cultures de cerisiers, guigniers,pruniers, poiriers et pommiers. La culture du groseiller joue un rôleimportant ; son exportation est assurée, et dans les années où lesfruits viennent à manquer, la récolte plus certaine de la groseilleassure un rendement et sauve les petits producteurs. Bon an mal an, leport de Honfleur expédie plusieurs milliers de tonnes de fruits.

Sur le littoral de la plaine de Caen, où la fertilité du sol estentretenue par les engrais marins associés au fumier de ferme, ontrouve les conditions favorables à la grande culture maraîchère.Luc-sur-Mer, Lion-sur-Mer, Douvres, Langrune, Saint-Aubinsont des centres importants de production légumière : oignons,carottes, choux, navets, pommes de terre, salsifis, poireaux,haricots, produits vendus sur le marché de Caen et dans tout ledépartement du Calvados, ou expédiés dans l'Orne, l'Eure, au Havre, àParis et à Londres. Le rude labeur de nos maraîchers, la diversité etla succession ininterrompue des cultures donnent à la production decette féconde région normande, une valeur considérable, tandis que l'arrondissement de Bayeux est obligé d'importer engrande quantité pommes de terre, radis, oignons, carottes, poireaux dece littoral de Luc à Courseulles et Lion-sur-Mer, et que les primeursqui y sont consommées proviennent exclusivement du midi. Larégion d'Ussy, entre Falaise, Bretteville-sur-Laize et Thury-Harcourt,a une spécialité justement réputée, celle des pépinières sylvicolesd'essences feuillues et résineuses : Hêtre commun, tilleul, orme,chêne, châtaignier, aune, bouleau, frêne, érable, sycomore, sapin,épicéa, pin sylvestre, pin noir, pin laricio, mélèze du Japon. On faitaussi les arbres et arbustes d'ornement et d'agrément, mais on produitsurtout les jeunes plants pour boisement. Les pépinières d'Ussy,Tournebu et Fontaine-le-Pin fournissent des plants forestiers àpresque tous les pays d'Europe, ainsi qu'aux Etats-Unis, au Canada et àl'Australie. Avant la guerre, l'Allemagne y achetait des millions deplants pour établir des haies, surtout en tilleul et épine blanche.

Les déboisements stratégiques, les ravages causés par la guerre, par levandalisme de nos ennemis, nécessiteront un énorme travail dereboisement auquel pourront largement contribuer nos pépiniéristesd'Ussy et ses environs.

Par cet aperçu, que nous compléterons dans le prochain numéro, on peutdéjà se rendre compte de l'importance des éléments qui forment larichesse agricole de notre beau département du Calvados. Il fautinsister sur ce point essentiel : que la parfaite connaissance de ladiversité et de la valeur des sources de production de notre sol doitapporter une large part contributive à l'œuvre de décentralisation, ensouligner le grand intérêt, dans l'ordre économique, comme au doublepoint de vue moral et social, et assurer à notre belle province, à lafertile terre normande, tout le succès effectif, tout le bénéfice desidées militantes du régionalisme.

Henri BLIN,

Lauréat de l'Académie d'Agriculture de France.

P. S. — Les bénévoles lecteurs de

Normandiedésireux d'obtenir des indications, des renseignements et des conseilsrelatifs à la pratique de l'agriculture et sur les diverses branchesd'exploitation du sol, qui en dérivent, trouveront toujours accueilsympathique auprès du chroniqueur agricole de cette Revue, dévoué auxintérêts de la région normande.

H. B.

*

* *

RICHESSES MINIÈRES

de Normandie

La guerre qui a fait apparaître toute l'importance nationale de notreIndustrie minière, a appelé, d'une façon toute particulière,l'attention sur les richesses du sous-sol normand, délaissées depuistrop longtemps.

Au mois de novembre dernier, sur les instances de M. Henri Chéron,l'actif et dévoué sénateur du Calvados, le Ministre des Travaux publicset le Ministre des Munitions, accompagnés de leurs principauxcollaborateurs, se sont rendus à Caen, où a eu lieu une importanteconférence à laquelle assistaient M. Schneider, du Creusot, et denombreuses personnalités politiques et industrielles de la région.

Les ministres ont fait connaître les mesures prises pour assurer laremise en exploitation des mines de fer en chômage, et mettre le portet les voies ferrées en état de desservir le nouveau centremétallurgique près duquel était prévu l'installation d'un établissementd'artillerie et de pyrotechnie. La Chambre de Commerce de Caen doitparticiper pour neuf millions dans la dépense prévue ; le départementdu Calvados et la ville de Caen doivent également assurer une légèreparticipation.

Réjouissons-nous de l'adoption de ces mesures qui, si elles sont menéesrapidement, donneront un nouvel essor à l'industrie métallurgique etaccroîtront la prospérité de la Normandie.

En effet, si la verte Normandie est renommée pour la richesse de saproduction agricole, elle peut aussi devenir un pays noir prospère, card'immenses ressources minières gisent en son sous-sol.

Nombreuses sont les mines de fer qui étaient en exploitation avant laguerre et qui semblaient devoir prendre un rapide et puissantdéveloppement. Malheureusement, le plus grand nombre était entre lesmains de Sociétés allemandes. Nous les retrouverons dans l'historiqueque nous ferons des mines de fer et de l'industrie métallurgique deNormandie, au point de vue économique.

Pour le traitement du minerai, une importante société, la

Société Normande de Métallurgies'est constituée pour prendre la suite de la Société des HautsFourneaux de Caen ; elle a devant elle l'avenir le plus brillant etaura, sans nul doute, une heureuse répercussion sur l'exploitation desmines normandes.

Mais, à la question de l'industrie métallurgique s'en rattache une autre, très importante : celle du combustible.

Il est donc d'une importance capitale pour l'avenir de l'industriemétallurgique normande, de trouver, à proximité, le combustiblenécessaire.

Cela ne semble pas impossible ; la Normandie, en effet, possède unbassin houiller qui fut exploité jusque vers 1882 : la mine de Littry(Calvados), notamment, découverte en 1741, et la mine du Plessis(Manche), en 1757.

Au moment de leur visite à Caen, en novembre, les ministres annoncèrentque le gouvernement demanderait aux Chambres un crédit de deux millionspour assurer la prospection de ce bassin houiller.

Souhaitons que cette prospection menée rondement, donne les résultatsattendus, car si l'abondance de la houille est la conditionindispensable de notre libération économique, elle n'est pas moinsutile à la vie domestique.

Si nous avions eu cet hiver, sur notre territoire, de la houille enquantité suffisante nous n'aurions pas connu cette lamentable crise ducharbon qui a paralysé non seulement l'industrie privée, mais aussidans une certaine mesure les usines de guerre et nous n'aurions pasassisté à une fantastique élévation des prix qui ne connaît plus delimites.

Dans un prochain article, nous étudierons la situation de chacune des mines de houille de Littry et du Plessis.

A. MACHÉ.

*

* *

FIGURES NORMANDES

Georges Bureau

LaLégion d'honneur vient de lui être décernée. Ce ruban, malgré sanoblesse, n'eût jamais rougi sa boutonnière si la guerre n'était venue. Etre Chevalier de la Légion d'honneur au

LaLégion d'honneur vient de lui être décernée. Ce ruban, malgré sanoblesse, n'eût jamais rougi sa boutonnière si la guerre n'était venue. Etre Chevalier de la Légion d'honneur au titre civil

n'est pas une distinction gui ajoute à la gloire, d'un ancien ministre.Georges Bureau a été décoré au titre militaire comme quelques-uns deses collègues du Parlement gui — ; tels Maginot et Bokanowski, — n'ontpas voulu se prévaloir de leur titre pour esquiver leur rude devoir desoldats. L'étoile des braves est à sa place sur cette poitrine. Au début, de la guerre, Georges Bureau fut mobilisé, le huitième jour, comme capitaine au 43e

régiment d'artillerie, commandant le détachement du 3e

groupe de Sections du Parc de la 5e

armée, dite alors Armée de Paris

.Parti de Versailles, cinq jours plus tard (le treizième jour de lamobilisation), il vécut toutes les tragiques journées de Charleroi,puis toutes celles de la grande retraite. Il participa de toutes sesforces aux victorieuses opérations de la Marne et ce n'est qu'après cesheures terribles et magnifiques qu'il fut envoyé, avec son détachement,au Grand Parc d'Artillerie d'Armée de la 10°

armée près d'Arras. Lors de la rentrée des Chambres, à la fin du mois de décembre 1914

,faisant une fois de plus son devoir, il revint à son siège de député.Trois mois plus tard, il était Sous-Secrétaire d'Etat de la MarineMarchande. Il ne quitta ce poste que fin octobre 1915

, lorsque le cabinet Viviani démissionna tout entier. Ayant alorsdemandé à reprendre du service, il fut détaché à la Section Techniquede l'Aéronautique où il rend, comme partout où il a passé, les pluséminents services. Un regard général — sansphrases — sur sa carrière, fixera mieux gue tous les commentairesl'opinion générale sur ce grand citoyen. Georges Bureau est né le 31

janvier 1870

.Il a passé ses premières années à Etretat (Seine-Inférieure), où il aconservé son domicile. D'abord élève du lycée Condorcet, il termine sesétudes au lycée d'Alger, ville dans laquelle il obtient sonbaccalauréat et sa licence en droit. Onle voit ensuite successivement : docteur en droit de la Faculté deParis, avocat à la Cour d'appel, député de la 3e circonscription duHavre en 1910

, et réélu en 1914

. A la Chambre, où tantd'individualités choisies sont neutralisées, stérilisées, noyées sitôt, il a su conserver sa liberté d'action et sa personnalité n'a fait,dans ce milieu narquois, difficile, bizarre et défiant, que s'affirmeret se préciser. Siégeant au Groupe républicainde gauche, il a appartenu, dès sa première législature, à la Commissiondu Commerce, à la Commission de l'Armée, puis, en qualité desecrétaire, à la Commission du Commerce. Il fut également rapporteur dela loi de renouvellement des primes aux grandes pêches maritimes (1911)

et rapporteur des propositions de loi concernant la responsabilité desCompagnies de chemins de fer en matière de transport de marchandises. Durant le cours de la même,législature, nous le savons, en outre, membre de la Commissionsupérieure d'Hygiène et de Sécurité de la Navigation, membre de laCommission supérieure de la Circulation Monétaire et membre du Comitéconsultatif des Chemins de fer. Pendant la présentelégislature, il fut très vite secrétaire de la Commission du Commerceet de la Commission des Domaines, et membre de la Commission supérieured'Hygiène et de Sécurité de la Navigation, du Comité consultatif desAssurances contre les Accidents du Travail et du Comité Consultatif desChemins de fer. Vint la guerre : j'ai dit le superbe rôle qu'il remplit. Georges Bureau, gui parle avecagrément, possède, outre un tact parfait, l'habileté de bon ton, donttous les législateurs de premier plan doivent être pourvus, un talentlittéraire attesté par plusieurs volumes fort alertes et une peucommune puissance de travail, l'originalité caractéristique des hommesde grande valeur : il ne diminue, il n'humilie, il ne calomnie jamaisses adversaires. Le voici déjà beaucoup mieuxqu'un des meilleurs espoirs du Régime Nous suivons sa légitimeascension avec la plus cordiale sympathie. Georges NORMANDY.

*

* *

Une Œuvre inédite de Jean LORRAIN

Sera publiée par « Normandie »

Nous publions sur notre couverture une reproduction du gracieux etsobre monument érigé à la gloire de Jean Lorrain, à Fécamp(Seine-Inférieure), sa ville natale, par un comité constitué surl’initiative de M. Georges Normandy (un Fécampois lui aussi), etprésidé par le maître écrivain Paul Adam.

Cette œuvre élégante, sortant si heureusement de la banalitéconventionnelle, grâce au talent du sculpteur Alphonse Saladin,actuellement au front (où sa bravoure et son habileté de mitrailleurlui ont valu la Croix de guerre), fut exposée au

Salon des Artistesfrançais, avant d'être transportée à Fécamp.

L'inauguration solennelle dans les jardins de l'Hôtel de Ville au pieddes formidables murailles de l'abbaye, eut lieu, le

28 juillet

1912, sous la présidence de M. Paul Brulat, vice-président de laSociété des Gens de Lettres, délégué du Sous-Secrétaire d'Etat desBeaux-Arts, de Mme P. Duval-Lorrain, vénérable mère du grand écrivain,en présence de MM. Jean de Bonnefon, délégué du Comité ; GeorgesBureau, député, qui se souvint, ce jour-là, d'avoir été un bon écrivainavant de devenir un homme de gouvernement hors pair ; R. Duglé, mairede la ville ; des deux plus célèbres écrivains vivants de chez nous :l'admirable prosateur Jean Revel, et le célèbre poète Robert de laVillehervé : aux applaudissements d'une foule immense, où autour denombreux étrangers, se réunissaient sans distinction de parti, toutesles notabilités de la ville, parmi lesquelles on remarguait surtout lesmembres de la famille Le Grand, illustres industriels qui, avec

LaBénédictine, ont fait connaître Fécamp à l'univers entier ; lesmembres de la S

ociété commerciale des Fêtes, du

Vieux Fécamp ; legrand peintre fécampois A.-P. Leroux, à l'œuvre de qui nous allonsconsacrer une étude illustrée : le romancier yportais et parisien RenéLe Cœur, etc. Les envoyés spéciaux de la presse parisienne et régionalesignalèrent encore parmi les assistants le fameux tragédien de Max, quitriompha le soir au gala du Casino en même temps que l’étonnantechorégraphe Germaine Aymos (de l'Odéon) : le grand orateurCharles-Brun, délégué de la Fédération régionaliste française, etc.

« Normandie » passera successivement en revue les monuments publicsnormands les plus dignes d'admiration ; la collection de ces superbesimages régionales sera précieuse à tous les normannysants et à tous lesamateurs d'art.

Nous avons, en outre, la bonne fortune d'annoncer à nos lecteurs que «Normandie » a pu s'assurer la primeur d'une œuvre

inédite de Jeanlorrain.

La publication de cet ouvrage commencera dans notre prochain numéro.

Les illustrations seront signées par l'excellent peintre P.-J.Poitevin, dont les envois sont si remarqués au

Salon de la SociétéNationale des Beau-Arts. Ces illustrations d'un homme doué d'un talenttrès original, emprunteront un intérêt supplémentaire au fait qu'ellesauront été dessinées entre deux combats, au front, où notrecollaborateur, décoré de la Croix de guerre, est reparti dès que sagrave première, blessure fut guérie.

LA RÉDACTION.

*

* *

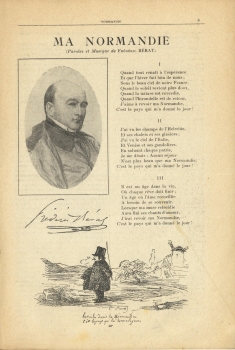

MA NORMANDIE

(Paroles et Musique de FRÉDÉRIC BÉRAT)

| I

Quand tout renaît à l'espérance

Et que l'hiver fuit loin de nous ;

Sous le beau ciel de notre France,

Quand le soleil revient plus doux,

Quand la nature est reverdie,

Quand l'hirondelle est de retour,

J'aime à revoir ma Normandie,

C'est le pays qui m'a donné le jour !

II

J'ai vu les champs de l'Helvétie,

Et ses chalets et ses glaciers ;

J'ai vu le ciel de l'Italie,

Et Venise et ses gondoliers.

En saluant chaque patrie,

Je me disais : Aucun séjour

N'est plus beau que ma Normandie,

C'est le pays qui m'a donné le jour !

III

Il est un âge dans la vie,

Où chaque rêve doit finir ;

Un âge où l'âme recueillie

A besoin de se souvenir.

Lorsque ma muse refroidie

Aura fini ses chants d'amour,

J'irai revoir ma Normandie,

C'est le pays qui m'a donné le jour ! |

*

* *

Dominique Bignery

de Vaucottes-sur-Mer

Verdoyant et fleuri, blotti dans une

valleusecauchoise, le hameau de Vaucottes-sur-Mer ne serait jamais troublé s'ilne possédait à la fois, au sommet de sa falaise d'aval, la villa de M.Théopompe Boufart, ancien industriel, ancien maire, et sur sa falaised'amont, la chaumière de Dominique Bignery, pécheur, maquignon,maître-baigneur, chasseur et surtout contrebandier.

M. Théopompe Boufart domine le pays de tous ses jardins et de toutes ses rentes. Dominique Bignery, ou plus simplement

Minique,fait la joie de ses compatriotes, qui le craignent un peu, et lebonheur des estivants qui le connaissent beaucoup. Désirez-vous unhomard, des « étrilles », un lièvre, des truites ? Ne vous préoccupezni de l'époque, ni des lois, ni du temps. Minique vous fournira cela.Voulez-vous du tabac, des alcools, des allumettes de première qualité,le tout à des prix dérisoires ? Voyez Minique. Minique voit tout,comprend tout et peut tout.

M. Théopompe Boufart connaît Minique mieux que personne. Il le protège et il est toujours son meilleur client.

On prétend que Bignery ne procure pas seulement du gibier, du poisson,des chevaux et des produits de contrebande à l'ancien industriel,ancien maire. La vieille Tougard raconte à qui veut l'entendre qu'unjour de septembre, alors qu'elle emportait à Yport sa « rocaille » dusoir, elle croisa Minique sur la route, non loin de la propriété de M.Théopompe Boufart. « Çu sâpré vôleux » s'étalait à l'aise dans le coupédu rentier, à côté de la fille du père Décultot, garde champêtre deBénouville, « une luronne bien en chair, Monsieur, et qui n'a jamais eufroid nulle part ». Mais la mère Tougard est une « vieuille clapotière». Et puis, si légitime qu'il soit, son ressentiment contre Miniquequi, jadis, la planta là avant la mairie mais après la paillasse, (etqui, de plus, fait à son commerce de crabes, de salicoques et devignots une concurrence redoutable) rend son témoignage suspect.Malheureusement pour M. Boufart, de l'auberge de Vaucottes on vitsouvent, le soir, les fenêtres de la salle à manger et de la chambre del'ancien industriel, ancien maire, trop éclairées, — et, au cours dechaque illumination, dans le grand silence de la nuit à peine troublépar la rumeur des flots paisibles, résonnèrent trop, à travers lespommiers à béquilles, des cris et des rires prolongeant sur le hameaules frissons préférés du voluptueux « horzain ».

Le scandale fut au comble, lorsque M. Boufart, ancien industriel,ancien maire, congédia Généreux Ladiray, son valet de chambre, qui levolait depuis quelques semaines avec un sans-gêne excessif. S'il nes'entendit point à plus de deux lieues à la ronde, le vacarme futcependant tel que le rentier dut modifier son mode d'existence. M.l'abbé Fouillard, doyen de Vattetot, dut intervenir en personne auprèsde plusieurs de ses paroissiens pour éviter des représailles. M.Boufart ne pratiquait guère, mais il faisait preuve depuis son arrivéeà Vaucottes d'une si précieuse générosité !... En fait, l'esclandreétablit que, malgré son âge et malgré sa réserve apparente, l'ancienindustriel, ancien maire, avait rendu heureuses, au moins une fois,toutes les jeunes filles et la plupart, des jeunes femmes de la région.Des séparations, des départs et des batailles s'ensuivirent. M. Boufartparut tout ignorer. Et l'ordre se rétablit.

Quant à Minique, le tentateur, contre qui M. l'abbé Fouillard lançal'anathème, ses tout petits yeux clairs étincelèrent un peu plus qued'habitude et son mince sourire persista sous le chanvre de samoustache. Les femmes baissaient les yeux sur le passage ducontrebandier ou bien elles échangeaient, à la dérobée, un rapideregard avec lui. Les maris, eux, considérant, successivement et avecune méfiance toute normande, la carrure du contrebandier, sa matraquecloutée et ses poches toujours étrangement gonflées, imitèrent laréserve que les douaniers manifestaient, opiniâtrement à son égard.Pourtant, Minique rageait. La sagesse de M. Boufart le privaitbrusquement d'une partie de ses ressources. Si le maquignonnage, lebraconnage et la contrebande lui permettaient d'entasser les écus dansson bahut de chêne, son intervention auprès des dames lui facilitait leremplissage, en pièces d'or, d'un pot égueulé soigneusement « muché »dans un angle de son cellier.

Bien des fois, le malin compère rendit visite au voluptueux rentier. Ileut beau lui représenter que si la possibilité d'un scandaleretentissant existait, ce scandale aurait eu lieu depuis belle lurette,que, quoi qu'il fisse, jamais frasques nouvelles ne surpasseraient sesexploits d'antan, que les époux et les parents acceptaient tacitementune suite à ce qu'ils n'avaient pu éviter et même que certains,désormais sûrs des faits, seraient heureux de voir l'argent de l'ancienindustriel, ancien maire, entrer secrètement avec lui, dans leurménage, que... Ah ! les paroles n'embarrassent pas Minique plus que lesactes !... Malgré tout, M. Théopompe Boufart fut inflexible. Tropd'aventures dégénèrent aujourd'hui en reportages sensationnels. Lerentier se souciait peu de voir sombrer son renom d'homme sérieux,respectable et pondéré, dans une campagne de presse. Depuis soninstallation à Vaucottes, il s'abstenait sagement de politique, offraitdes chasubles au curé, des prix à l'instituteur, des trombones à lafanfare, des agrès à la Société de gymnastique et même des poteauxindicateurs au délégué local du T.C.F. Pourquoi risquerait-il encoreson honorabilité pour des jupons de paysannes ?

Certes ! Mais, finaud et peut-être psychologue, Minique soupçonnait lasagesse de M. Boufart de n'être qu'une apparence. Il supposa d'abordque le rentier portait soit à Etretat, pendant la saison, soit àFécamp, au Havre ou même à Rouen, le reste de l'année, le trop-plein desa durable vigueur de quinquagénaire n'ayant adoré Vénus qu'après avoirsacrifié à Mercure, dieu des négoces, les trente premières années de savie. Vérification faite, M. Boufard quittait peu la falaise d'aval.Minique respira. Ses espérances ne s'abîmaient plus corps et biens.Comment croire, vraiment, que l'ancien industriel, ancien maire, se fûtsevré si subitement ? Qui a bu boira. Il fallait ouvrir l'œil « et labonne ». M. Théopompe Boufart guetté comme un modeste tourteau, à maréebasse, dans un trou de roc, ne tint pas longtemps Minique en défaut.

Après sa première embuscade heureuse, le contrebandier ne se montrapoint. Il fallait d'abord savoir s'il s'agissait ou non d'une habitudeou d'une passade. Un soir d'août, derrière la haie de la

Villa des Mauves,Bignery surprit, pour la deuxième fois, l'ancien industriel, ancienmaire, en conversation très...animée avec Anaïs, la négresse quiremplissait au

Domaine de la Cavéel'emploi de cuisinière. En dépit des apparences, M. Boufart ne semblaitguère broyer du noir ! Trois fois depuis Minique renouvelal'expérience. Il ne se montra que la quatrième. Ce jour-là, en effet,le vigoureux rentier culbutait avec douceur et méthode la jeuneCharlotte Limare, seconde fille de l'épicier de Vaucottes, charmanteenfant de quinze ans douée d'excellentes dispositions pour faire lebonheur des hommes mûrs possesseurs d'espèces sonnantes, seul argumentcapable de faire trébucher à souhait sa vertu sans cesse renouvelée.Surpris en pleine action, M. Boufart, homme d'affaires expérimenté,n'hésita pas. Il héla Minique qui se retirait (avec quelle expressivelenteur !) à travers les joncs marins. Et, tirant un louis de songousset, pendant que la petite Limare plongeait son visage un peu rougedans ses mains aux doigts sagement écartés comme il sied :

— Tiens, Minique, prends ça. Et surtout tais-toi, hein ?... J'ai ta parole ?

— Dame, M'sieur Boufart, à

çu prix-là, b'en sûr !

— Bon. Allons ouste ! vieux brigand !... Je compte sur toi...

— Vous pouvez, M'sieur Boufart..., vous pouvez.

Rasséréné, l'ancien industriel, ancien maire, se remit à l'œuvre sans délai.

... Or Minique songeait plus que jamais au remplissage de son pot égueulé.

Six jours plus tard, il sonnait à la grille du rentier. Celui-ci taillait ses rosiers, lui-même, dans une allée.

— Tiens, c'est toi, Minique ! Quoi de neuf ?

— Eh ! b'en, voilà M'sieur Boufart...

Et « çu sâpré vôleux » tournait son béret dans ses mains avec une gêne feinte à merveille.

— Voilà quoi ?... Qu'est-ce que tu as ?

— Eh ! bien voilà... Le louis qu'vous m'avez donné l'aut'

fouès... v'savez b'en... dans la Côte...

ar' prenez-le... J'dois pas l'garder.

— Quel louis ?... Pourquoi ?... La langue te démange peut-être, vieux mandrin ?

— « 'Est cha »...

J'peux p'us m'taire… Alors le v'ia vot' louis...

Et Minique tendit la pièce d'or à l'ancien industriel, ancien maire,qui, un instant médusé, la prit machinalement. Après un salut, Bigneryse retirait... à pas comptés.

Avant que la grille se fût refermée sur le contrebandier, M. ThéopompeBoufart trouva la force de le rappeler. Minique se retourna. Lorsqu'ileut constaté que le rentier ouvrait son portefeuille il revint vers luiet, un bon sourire calme aux lèvres :

— Si ça vous est égal, M'sieur Boufart, de m'donner d'l'or à la place de

çu papier... j'aim' mieux

cha...

Georges NORMANDY.

*

* *

L'Habitude

Quand le blême soleil de décembre est levé,

Alors que le travail gronde sur le pavé

Le doux bourgeois s'étire ainsi que d’ordinaire.

D'excellente santé, quoique sexagénaire,

Il mange de bon cœur son chocolat fumant.

Puis, renforcé d'un chaud veston d'appartement,

Les pieds tendus au feu, dont les aimables souffles

Mettent de la tiédeur au fond de ses pantoufles,

Il demande à Margot, qui tourne autour de lui,

Si la poste a remis les feuilles d'aujourd'hui.

Il les tient, et son œil paisible les savoure

Car la guerre n'a plus d'effet sur sa bravoure :

Gens du Nord envahis, déportés et pillés,

Il connaît tout cela. Paquebots torpillés

Avec leurs voyageurs occis dans les chaloupes...

C'est déjà vieux. Civils belges tués par groupes,

Enfants à la mamelle embrochés par essaims,

Comme des éperlans, et femmes dont les seins

Découpés, arrachés à leur poitrine accorte,

Furent cloués, sanglants, au milieu d'une porte...

Ces récits monstrueux des grands gestes teutons,

Notre homme les a lus comme des feuilletons.

Depuis trois ans bientôt, chaque jour lui ménage

Le conte palpitant d'un fabuleux carnage,

Certes, il en a souffert ; ensuite il s'est calmé.

Aujourd'hui, rien n'émeut son cœur accoutumé.

Justement ce matin, ô journal, tu le navres,

En ne lui donnant pas son compte de cadavres.

Le communiqué dit : « Calme sur tous les fronts. »

Et le bourgeois, vexé comme si des affronts

Venaient soudain de le souffleter sur la joue,

Rejette le journal, se chauffe et fait la moue.

Jean MIRVAL.

Sous le pseudonyme de Jean Mirval, se cache notre excellent confrère deDieppe, Georges Lebas. Historien de sa ville natale, poète que noslecteurs apprécieront, romancier, auteur dramatique joué avec succès(et nous ne disons rien de ses vingt-cinq années de journalisme),Georges Lebas est une des personnalités littéraires qui font le plushonneur à la Normandie.

*

* *

Scouting et Sous-Marin

Le Scouting « éclaireur de la mer ».

Il vole et plane, lâchant des bombes

sur le submersible ennemi,

caché entre deux eaux.

Bateau caché, poisson tortueux, sous-marin,

Fait pour l'embûche horrible et les espionnages,

Tu viens souiller les flots, épris des beaux carnages,

Par des assassinats dans les goûts d'outre-Rhin.

Sur les eaux, le scouting, en son vol souverain,

A vu ton périscope aux légers griffonnages

Et, tel un émouchet descendu des nuages,

Il s'attache à sa proie avec un cœur d'airain.

Ce n'est plus, sous la mer de nacre et d'émeraude,

Le poisson ténébreux qui glisse, épie ou rôde,

Mais le monstre affolé par l'oiseau menaçant,

L'éclaireur de la mer, l'oiseau vengeur du crime,

Et qui va faire encor, du milieu de l'abîme,

Monter la tache d'huile et les taches de sang.

Paul HAREL.

*

* *

La Légende de Corneille

Au Pont-au-Double

Une de ces nombreuses légendes qui embrument l'histoire veut que legrand Corneille indigent, fut obligé d'attendre pied nu, au

Pont-au-Double, qu'un savetier lui raccommodât un de ses souliers qui bâillait à

perdre Alêne.

Une autre légende veut que Corneille ne put acquitter, faute de pécune, le payement du double tournois perçu au

Pont-au-Double (d'où son nom). Le double tournois valait deux deniers et était perçu par l'Hôtel-Dieu.

C'était un thème tout fait pour faire pleurer les âmes sensibles sur lamisère de ce grand homme qui avait enrichi la France d'œuvres de génie.

Or, Corneille n'était rien moins qu'indigent ; il était avare etnormand. Il avait, dit son neveu Fontenelle, plus d'amour pour l'argentque d'habileté ou d'application pour en amasser.

Ce n'est pas avec une telle disposition d'esprit et de tempéramentqu'on s'enrichit, mais elle sert incontestablement à conserver lafortune acquise.

Cette pauvreté, dont les premiers biographes de Corneille n'ont jamaisparlé, est fausse. Corneille, sans être riche, avait une grandeaisance, le nombre des immeubles qu'il possédait était considérable.

D'après des documents locaux qui viennent d'être publiés, il avait desbiens à Rouen, au Petit-Couronne, au Val de La Haye, et aux Andelys ;c'est-à-dire, les revenus de plusieurs maisons et d'une trentained'hectares de biens ruraux. Si l'on y joint la vente de ses ouvrages,les récompenses pour ses dédicaces, ses droits d'auteur, ses jetons deprésence à l'Académie, ses pensions du roi,

bien qu'irrégulièrement servies,on ne saurait prétendre que Pierre Corneille ait jamais été pauvre,ainsi que le veut une légende trop accréditée par une lettre apocrypheet mal interprétée.

Corneille pouvait être ladre, mais il est peu probable qu'il sepromenât en bottes éculées et trouées. Ses ennemis, et ils étaientnombreux, connaissaient sa fortune et ils seraient tombés à brasraccourci sur le poète.

Cette légende du savetier du Pont-au-Double a été inventée de toutes pièces pour illustrer la

Morale, en action. Elle ira rejoindre dans le Magasin des Vieilles Lunes, les

Filets de Saint-Cloud et les

Marches de Notre-Dame dont il a été fait justice dans les bulletins de la

Cité.

A. CALLET.

(La Cité.)

*

* *

UN ROMAN (1)

Joseph L'Hôpital vient d'ajouter à la série de ses puissantes études champêtres un roman qui porte ce litre :

Un Clocher dans la Plaine, L'œuvre, publiée d'abord au

Correspondant, y fut très remarqué.

Sous ce clocher qui domine un horizon de terres cultivées, on voitd'abord, dans la mélancolie de son apostolat, M. l'abbé Gâtine, curé deVironville. Les appels de cet apôtre, inlassable et résigné, vont seperdre bien souvent en des âmes tièdes ou hostiles. Toutefois, ilsourit à l'idylle d'un mariage à la campagne et quand cette idylletourne au drame, quand la jeune femme, regrettant ses curiosités,pleure et s'agenouille, l'abbé Gâtine, au bout de ses bras longs,refait l'alliance définitive de deux êtres qui, dans la douleur, lepardon et l'amour, prennent un relief singulier.

Avant cet épilogue, l'auteur nous fait connaître une foule depersonnages : les Huchecorne et leur fils, les Langlois et leur fils,les Dorget et leur fille. Un seul enfant partout ; ce n'est pas lamoindre misère de ces trois foyers.

On fait également connaissance de M. Dubourdeau, chef de la librepensée ; de Bauquène, le cafetier ; du sacristain Vincêtre et de sonfils aîné dont la mort tragique au milieu d'un incendie donne lieu àd'inoubliables scènes.

Tout n'est pas triste dans ce beau livre. Sous les couacs d'unorchestre les danseurs de Vironville font songer aux convulsionnairesde saint Médard. La traite des vaches dans l'étable est d'une rareexactitude ; Reine Dorget, la fille de M. le Maire, nonchalante etfatiguée, s'y relève en un mouvement qui fait aimer sa beauténaturelle. La

vendue à laquelle prennent part M. Filoque et son

aboyeurM. Chéri ; cette vendue est bien la chose la plus précise, la pluspittoresque, la plus comique du monde. C'est un tableau digne deFlaubert, sans imitation d'aucune sorte, car L'Hôpital, avec sa visionaiguë et profonde, son art de conter, son réalisme à la fois chaste ethardi, demeure tout à fait libre et personnel.

Par ses détails rigoureux, une poésie sobre et des habiletés qu'il ne faudrait pas pousser plus loin,

un Clocher dans la Plaine marque l'apogée d'un talent supérieur.

Si tous les lettrés de Normandie et d'ailleurs doivent se procurer lelivre de Joseph L'Hôpital, il faut souhaiter aussi que l'ouvragepénètre dans les logis, les fermes, les chaumières, dans toute maisonoù brille un rayon d'intelligence.

D'ailleurs, avec ses maisons dépeuplées et ses types d'avant-guerre, leroman semble annoncer les jours terribles que nous vivons : il en adéjà les grandes ombres sur lui. Si la jeune femme est belle et sonépoux taillé en force, ils n'en furent pas moins engendrés tous deuxdans l'égoïsme. Ils sont d'un temps où l'homme ne défend plus la terre,s'il la cultive encore. C'est une déchéance que l'auteur signale etcela donne indirectement à son étude une valeur prophétique.

Paul HAREL.

(1)

Un clocher dans la Plaine. Ollendorff, 50, Chaussée-d’Antin , et dans toutes les librairies. Prix : 3 fr. 50.

*

* *

ÉCHOS DE NORMANDIE

ROUEN

— Pierre Corneille va accorder l'hospitalité dans sa maison natale, auxglorieux combattants de l'Argonne, de la Somme, de Verdun. En effet, laville de Rouen vient de donner une heureuse affectation — temporaire —à la Maison de l'ancienne rue de la Pie, rachetée peu avant la guerre,au moyen d'une souscription nationale et offerte à la ville. Lerez-de-chaussée et ses dépendances concédées par la ville de Rouen à l'

Union des Femmes de France, présidée par Mme H. Turpin, ont été transformés en un

Foyer du Soldat,comme il en existait déjà plusieurs à Rouen. Nos soldats pourront yfaire leurs correspondances, y lire journaux et revues ; ils trouverontaussi, dans cette salle aménagée avec goût, des jeux et des boissonshygiéniques.

YVETOT

Encouragement aux paysans.— L'Académie française, dans sa séance du 22 février, a accepté un legsqui lui est fait par M. Lefrançois, et consiste en la nue propriétéd'une somme de 60.000 francs pour la constitution d'un prix annuel,attribué aux père et mère ou au survivant des père et mère d'unefamille de paysans français et catholiques choisie parmi les pluspauvres, les plus nombreuses, et habitant l'une des communes rurales del'arrondissement d'Yvetot (Seine-Inférieure).

LE HAVRE

Hommage à François Ier. — Le Conseil municipal, dans sa séance du 7 février, a adopté l'ordre du jour suivant, présenté par M. l'adjoint Jennequin :

Le Conseil municipal,

Réuni le 7 février 1917, quatrième centenaire de la fondation du port par François Ier,

Exprime ses sentiments de reconnaissance au fondateur du Havre ainsiqu'à tous ceux qui, du XVIe siècle à nos jours, ont le plus largementcontribué aux développements du Havre ;

Confiant dans les promesses des Pouvoirs Publics de compléter notreoutillage maritime et de nous permettre, dans l'intérêt même du pays,de soutenir la concurrence des ports étrangers renouvelle ses vœux deprochain établissement des voies de communications intérieures,nécessaires à notre trafic ;

Décide dès à présent qu'aussitôt la paix victorieuse obtenue surl'Allemagne et autres ennemis de la Patrie, il sera fait appel à tousles concours utiles, afin de célébrer dignement et solennellement lesanniversaires de nos origines.

Puis, sur la proposition de M. Bogonen-Demeaux, le Conseil décide deplacer dans l'escalier d'honneur de l'Hôtel de Ville le beau buste deFrançois Ier qui était au Musée. Nous regrettons de ne pouvoirreproduire la très belle communication faite au Conseil par M.Jennequin, dans laquelle il retrace l'historique du port du Havre.

Le 13 avril prochain, date commémorative de l'inauguration des travaux, la

Société Havraise d'Etudes diverses,tiendra au grand théâtre une séance solennelle au cours de laquelle unde ses membres retracera l'œuvre accomplie de François Ier à nos jours.

Société féministe du Havre. — Dans ses échos journaliers du

Matin,Louis Forest qui fait une campagne vigoureuse pour la réalisationd'économies de toutes sortes, signale l'œuvre accomplie au Havre par la

Société féministe. Cetteassociation qui, depuis la guerre, a organisé une Société contre lechômage, fabrique avec la lisière du drap de soldat et les chefs depièces, des chaussons pour les petits enfants ; les semelles en sontdécoupées dans de vieux chapeaux de feutre durcis par un trempage dedouze heures dans l'eau, tordus, séchés, repassés. Cette sociététravaille même maintenant pour les poilus ; mais elle manque delisières. Elle supplie tous les tailleurs de France de vouloir bien luien céder. Voilà une œuvre véritablement utile et qu'il faut encourager.

Nécrologie. — Le corpsmédical havrais a fait une grande perte dans la personne du docteurFrottier, décédé dans sa cinquante-huitième année.

Ancien interne des hôpitaux de Paris, le docteur Frottier originaire dela Nièvre, était médecin des hôpitaux du Havre, des Ponts et Chausséeset du chemin de fer.

Titulaire de la médaille de vermeil des épidémies, il s'était signalé,par son grand dévouement aux œuvres philanthropiques ; il avait étél'un des promoteurs de la création du dispensaire Brouardel qui rend desi grands services dans la lutte contre la tuberculose.

M. le docteur Frottier était vice-président de la Commission sanitaire,médecin en chef des épidémies de l'arrondissement du Havre etsecrétaire du Comité de patronage des Habitations à bon marché.

Anniversaire. — LaSociété des Anciens élèves des frères, présidée par M. Ed. Morin, a eula délicate pensée de fêter le 50e anniversaire de la prise d'habit dufrère Anselme, visiteur des Frères des écoles chrétiennes, et anciendirecteur de l'Ecole Saint-Michel.

Le frère Anselme est une figure havraise très connue ; originaired'Etretat, il est allié à de nombreuses familles appartenant au mondemaritime de la région.

Une cérémonie présidée par Mgr Lemonnier, évêque de Bayeux, et cousindu frère Anselme, a eu lieu le 4 mars en l'église Saint-Michel, et aété suivie d'un dîner intime dans la salle du patronage, rueSaint-Michel.

ESCLAVELLES

— La famille Octau, est parmi celles qui auront donné le plus dedéfenseurs à la patrie. Un fils a été tué, un autre prisonnier ; sixautres sont actuellement aux armées, et le neuvième de la classe 1918va être incorporé dans le service armé. Voilà une belle famille quimériterait mieux que des félicitations. A quand la réalisation desencouragements aux familles nombreuses ?

EVREUX

Station d'étalons. — Lastation d'étalons d'Evreux est ainsi composée pour la monte, commencéele 4 mars, et qui se terminera le 14 juillet au soir :

Souvigny, pur sang anglais, bai-brun, 1m61, gagnant de 113.000 fr., dont 33.000 fr. en obstacles. —

Célibataire, demi-sang, trotteur, bai, lm64, record 1m33 s., gagnant de 24.000 fr. —

Lauréat, demi-sang, carrossier, bai-marron, 1m64, né en 1911. —

Notaire, trait percheron, noir, 1m68, né en 1913, inscrit au stud-book percheron sous le n° 113.191. —

Nérac, trait percheron, gris foncé, lm63, né en 1913, inscrit au stud-book percheron sous le n° 113.224.

*

* *

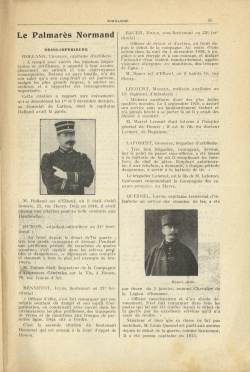

Le Palmarès Normand

SEINE-INFERIEURE

ROLLAND, C

HARLES, capitaine d'artillerie : « A rempliavec succès des missions importantes et périlleuses, a apporté à leuraccomplissement un entrain et une clairvoyance remarquables. Retenu enpays hostile, n'a du son salut qu'à son sang-froid et est parvenu,malgré les plus grands risques, à sauver ses archives et à rapporterdes renseignements importants. »

Cette citation a rapport aux événement, qui se déroulèrent les 1er et 2décembre derniers, au Consulat de Larissa, dont le capitaine Rollandavait la garde.

M. Rolland est d'Elbeuf, où il était établi fumiste, 25, rue Henry.Déjà en 1910, il avait obtenu une citation pour sa belle conduite auxDardanelles.

DUBOIS, adjudant-mitrailleur au 21e territorial ;

- Au front depuis le début de la guerre ; très bon gradé, courageux etdévoué. Pendant une périlleuse période de tranchées de quatre semaines,s'est signalé dans les relèves pénibles et dangereuses, se dépensantsans compter et donnant à tous le plus bel exemple de bravoure. »

M. Dubois était Inspecteur de la Compagnie d'Assurances Générales sur la Vie, à Rouen, rue Jeanne-d'Arc.

BENNETOT, J

ULES, lieutenant au 21e territorial :

« Officier d'élite, s'est fait remarquer par son mépris souriant dudanger et son esprit d'organisation, en conduisant avec succès dans lescirconstances les plus périlleuses, des transports de vivres et demunitions aux troupes de première ligne. Déjà cité à l'ordre. »

C'est la seconde citation du lieutenant Bennetot qui est avocat à la Cour d'appel de Rouen.

BAUER, É

MILE, sous-lieutenant au 22e territorial :

« Officier de devoir et d'action, au front depuis le début de lacampagne. Au cours d'une action dans la nuit du 4 novembre 1916, a pu.grâce à son énergie et à son courage, et malgré l'intensité d'unviolent bombardement, approvisionner d'urgence en munitions, destroupes de ligne. »

M. Bauer est d'Elbeuf, où il habite, 1O, rue Henry.

LECOURT, M

ARCEL, médecin auxiliaire au 43e régiment d'infanterie :

« Médecin auxiliaire doué des plus belles qualités morales. Le 3septembre 1916, a assuré son service sous un bombardement violent etn'a jamais hésité à se porter là où il y avait des blessés à secourir. »

M. Marcel Lecourt était interne à l'hospice général de Rouen : il est le fils du docteur Lecourt, de Bapaume.

LAFOREST, G

EORGES, brigadier d'artillerie :

« Très bon brigadier, courageux, dévoué. Sur le point de passersous-officier, a été blessé à la batterie de tir où il remplissait lesfonctions, de chef de pièce. Employé antérieurement aux échelons, ademandé, à chaque période dangereuse, à servir à la batterie de tir. »

Le brigadier Laforest, est le fils de M. Laforest, lieutenant commandant la Compagnie des sapeurs-pompiers du Havre.

QUESNEL, L

OUIS, capitaine territorial d'infanterie auservice des chemins de fer, a été par décret du 2 janvier, nomméChevalier de la Légion d'honneur.

« Officier consciencieux et d'un absolu dévouement. S'est faitremarquer dans tous les postes qui lui ont été confiés depuis le débutde la guerre par les excellents services qu'il n'a cessé de rendre. »

Sénateur et bien que sa classe ne fut pas mobilisée, M. Louis Quesnelest parti aux armées depuis le début de la guerre, comme lieutenant. Ila été promu capitaine en 1915,

CŒURDEROY, capitaine du Service automobile de l'Armée d'Orient, a vu son groupe cité à l'ordre :

« Déjà signalé sur le front français au moment des opérations devantVerdun. En Orient depuis huit mois. Groupe, auquel on a toujours eurecours dans les moments difficiles pour renforcer les moyens detransport affectés soit à l'armée française, soit à l'armée serbe.Personnel aussi modeste que dévoué et qui a donné la plus entièresatisfaction sans jamais ménager sa peine. »

Le capitaine Cœurderoy est l'un des directeurs de l'

Echo de la Vallée de Bray, à Neufchâtel.

CARTIER, R

AOUL, caporal au 31e1 régiment d'infanterie :

« A montré pendant la période de combats du 14 au22septenibre 1916 leplus bel exemple d'énergie et de sang-froid, se portant constamment ausecours de ses hommes ensevelis par l'éclatement des projectilesennemis. A contribué par la précision de son tir, le 20 septembre 1916,à repousser une puissante contre-attaque ennemie. »

M. Cartier habite Malaunay, où son père est entrepreneur de maçonnerie ; il est le neveu du maire de Notre-Dame de Bondeville.

LORIQUET, G

EORGES, sapeur-mineur à la compagnie 3/1 du génie :

« Excellent sapeur, a toujours fait preuve du plus bel entrain. A étégrièvement blessé le 21 mai 1916 en se portant avec sa section àl'assaut d'un fort occupé par l'ennemi. »

Il est le fils de l'ancien directeur de la Bibliothèque municipale.Ingénieur-électricien, il habite 12, rue Neuve-du-Mont-Saint-Aignan, àRouen.

GILLET, M

ARCEL, sergent-fourrier au 46e régiment d'infanterie :

« Après avoir contribué à repousser une attaque ennemie avec jets deliquides enflammés, a su maintenir son escouade sur un point violemmentbombardé jusqu'au moment où il a reçu une blessure grave. »

M. Marcel Gillet qui est le fils de M. Gillet, chef de bureau auxchemins de fer de l'Etat à Fécamp, vu la gravité de sa blessure, a étéversé dans le service auxiliaire

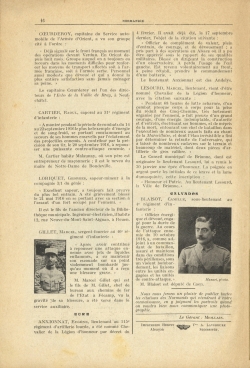

EURE

ANXIONNAT, E

UGÈNE, lieutenant au 115e régimentd’artillerie lourde, a été nommé Chevalier de la Légion d’honneur pardécret du 4 février. Il avait déjà été, le 17 septembre dernier,l'objet de la citation suivante :

« Officier de complément de valeur, plein d'entrain, de courage, et dedévouement ; a pris part à des opérations en Alsace où il a pu êtreapprécié sous le rapport de ses qualités militaires. Blessé endirigeant la construction d'un observatoire. A perdu l'usage de l'œilgauche. Est revenu volontairement au front, à peine rétabli, prendre lecommandement d'une batterie. »

Le lieutenant Anxionnat est des Andelys.

LESOURD, M

ARCEL, lieutenant, vient d'être nommé Chevalier de la Légion d'honneur, avec la citation suivante :

« Pendant 68 heures de lutte acharnée, d'un combat presque corps àcorps pour la prise du réduit des Cinq-Chemins, très fortement organisépar l'ennemi, a fait preuve d'un grand courage, d'une énergieindomptable, d'autorité et d'entrain, électrisant ses hommes, et demépris de la mort, entourant son chef de bataillon dans l'exécution denombreux assauts faits au chant de la

Marseillaise,et dont l'élan irrésistible a fini par déterminer la retraite del'adversaire, qui a laissé de nombreux cadavres sur le terrain etbeaucoup de matériel, dont deux pièces d'artillerie de gros calibre. »

Le Conseil municipal de Brionne, dont est originaire le lieutenantLesourd, lui a remis le 30 janvier une épée d'honneur. La poignée enargent porte les initiales de ce brave et la lame damasquinée, cetteInscription :

« Honneur et Patrie. Au lieutenant Lesourd, la Ville de Brionne. »

CALVADOS

BLAISOT, C

AMILLE, sous-lieutenant au 4e régiment d'infanterie :

« Officier énergique et dévoué, engagé pour la durée de la guerre. Aucours de l'attaque ennemie du 10 octobre 1916, a, comme adjoint à uncommandant de bataillon, assuré et maintenu dans des conditions trèspérilleuses, sous un violent bombardement, les liaisons entre lesunités engagées et les unités de contre-attaque. »

M. Blaisot est député de Caen.

_____________________

Nous nous ferons un plaisir depublier toutes les citations des Normands qui viendront à notreconnaissance, en y joignant les portraits quand on voudra bien nouscommuniquer une photographie. ____________________

Le Gérant : MIOLLAIS.

_________________________________________________________

IMPRIMERIE HERPIN, Alençon. Vve A. LAVERDURE, Successeur.

[3e de couv.]

Le Bulletin des Armées,du 31 janvier, informe les soldats des armées alliées qu'un concours,avec prix en espèces, est ouvert sous les auspices de M.Grand-Carteret. Le sujet choisi est : Un Ex-Libris de Guerre. Descentaines d'adhésions lui arrivent chaque jour de tous les secteurs.Ecrire à la Revue Internationale de l’Ex-Libris, 10, rue Fromentin, Paris, pour demander les conditions de ce Concours.