La Vie Rurale

Et la Production Agricole

Au Pays Normand

(Deuxième article de lasérie.)

II

LE CALVADOS : SES RÉGIONS NATURELLES : LE BESSIN, LEBOCAGE NORMAND, LA PLAINE DE CAEN ET LE PAYS D'AUGE. — LES FORMESD'EXPLOITATION DU SOL : PRAIRIES ET HERBAGES. — LE CIDRE DE NORMANDIEET LES POÈTES NORMANDS. — LA POMOLOGIE DU CALVADOS. — LA CONTREFAÇONALLEMANDE. — UN PRÉCIEUX PATRIMOINE. Les Normands peuvent être fiers, à juste titre, des flatteusesappréciations émises, par les hommes les plus éminents, sur laNormandie et sur ses habitants.

Dans son

Economie rurale —qui est bien une des plus brillantes études publiées sur cettequestion, en France — Léonce de Lavergne dit : « Si j'avais à désignerla plus heureuse partie de la France, je n'hésiterais pas, jedésignerais la Normandie. »

A cette bonne parole, à cet éloge du célèbre agronome, il convientd'ajouter que l'attrait offert par la province normande tient nonseulement à cette impression générale de bien-être et de richesse, et àla beauté des sites, mais aussi à l'amabilité de la population normandequi est l'image, le reflet du riant pays au milieu duquel elle passe savie ; et c'est là, en vérité, une preuve de plus à l'appui de lathéorie des psychologues sur l'influence des milieux.

Faire connaître ces milieux, en donner une description utile,instructive, c'est aider, croyons-nous, à la progression de l'idée dedécentralisation et travailler en faveur du régionalisme, enintéressant à cette belle cause de nouveaux et ardents prosélytes.Telles sont du moins, nos aspirations. Et il semble que pour faire unexamen consciencieux des diverses sources de production de la terrenormande, on doit envisager les éléments favorables à cette production,les caractères généraux, agrologiques et géologiques, de ce pays, touten soulignant ses charmes naturels. C'est ce que nous allons faire, encontinuant notre étude sur le Calvados, par un exposé des traitscaractéristiques des différents pays dont on a formé, en 1790, ce beaudépartement.

Le Calvados, en effet, comprend plusieurs régions naturelles, ayantchacune son caractère propre, sa physionomie particulière et se livrantà des industries agricoles distinctes. Les formations géologiques trèsdiverses auxquelles appartiennent la plaine de Caen, le pays d'Auge, leBessin, le Bocage, expliquent ces différences. Voici tout d'abord, àl'ouest du département, le Bessin. Le sous-sol de cette région, formépar les argiles dits de Port-en-Bessin, assure au sol une humidité trèsfavorable aux herbages ; aussi, toute cette région des environs deBayeux représente une immense prairie où on entretient de nombreuses etbelles vaches laitières. C'est là que se fabrique le beurre d'Isignydont on connaît l'universelle renommée, et qui est partout considérécomme le beurre le plus fin, le plus exquis parmi tous les beurres dumonde entier. A lui seul, l'arrondissement de Bayeux produit, en tempsnormal, chaque année, pour 20 à 30 millions de francs de beurre.

Au sud de l'arrondissement de Bayeux, nous nous trouvons dans le Bocagenormand, caractérisé par ses granits, ses grès rouges, ses schistes,ses plateaux semés de grands blocs de rochers ; ses maisons construitesavec des matériaux de couleur sombre lui donnent un aspect un peusévère, mais c'est un pays très pittoresque et très accidenté. Le sol ymanque souvent de calcaire et d'acide phosphorique, mais le cultivateurdu Bocage normand a su améliorer ce sol et là où le rocher ne se montrepas à nu, des vergers de magnifiques pommiers entourent les fermes. Parsa patience et son labeur, l'homme a su triompher de l'ingratitude dusol, car le travail a toujours été la vertu du paysan du Bocage.

La plaine de Caen s'étend sur une partie des arrondissements de Caen etde Falaise. Au lieu de ce pays accidenté qu'est le Bocage, aux collinesformées de grès et de schistes, à couches redressées presqueverticalement ; au lieu de ces champs entourés de haies garnies degrands arbres, et donnant à l'ensemble du pays l'aspect d'une immenseforêt, on voit devant soi une grande plaine nue, sans arbres ; plus depommiers, plus de haies ; des céréales, des sainfoins, des trèflesincarnats à perte de vue et, çà et là, encore quelques parcellesmontrant le tapis d'or du colza. Le calcaire oolithique surmonté d'uneépaisseur plus ou moins grande de limon, forme le sous-sol de cettevaste plaine ; c'est un terrain essentiellement sec et perméable,calcaire. Avec la pierre formant ce sous-sol on a bâti les maisons etles églises du pays, et cette pierre, dite « pierre de Caen », facile àtravailler, a permis d'élever, jusque dans le moindre village, desclochers finement dentelés sur le modèle du célèbre clocher deSaint-Pierre de Caen ; les maisons elles-mêmes, les fermes bâties aveccette pierre de Caen ont un aspect riant et gai. Ici, l'élevage ducheval de demi-sang constitue la principale source de revenus ; et lacélébrité du carrossier anglo-normand a fait le tour du monde.

A l'est du Calvados, c'est la vallée d'Auge, c'est le « pays d'Auge »,terre classique de l'herbe, aux collines plantées de pommiers, qui ysèment, au printemps, la neige odorante de leur belle floraison, et sechargent, à l'automne, d'une abondante fruitée. Ce pays d'herbages parexcellence engraisse des milliers de bœufs dans les vallées qu'arrosentla Dive et la Touques ; de Lisieux à Mézidon, on n'aperçoit que desherbages avec leurs vergers de pommiers. Des poiriers et des rosiersgrimpants, le long des habitations, ajoutent encore au charme dupaysage. Ces vallées de la Dive et de la Touques formées par le mélangede divers terrains : marnes oxfordiennes, calcaires du cénomanien,argiles à silex, sont naturellement riches, fertiles. Là, suivantl'expression populaire, « l'herbe pousse le bœuf » et il semblerait quetout se passe sans l'intervention de l'homme, — comme le dit l'éminentBaudrillart, dans ses études sur les

Populationsagricoles de la France, — car dans la solitude des richespâtis, la bête bovine semble régner comme dans un domaine qui luiappartiendrait par droit de nature. Cette plantureuse région estcaractérisée par des coteaux arrondis, par des vallées à grandsprolongements ou découpées, pour ainsi dire, en damiers de verdure,qu'arrosent la Dives et la Touques, qui y coulent tantôt d'un coursrégulier, tantôt avec une surabondance qui en grossit et en précipitele cours. Le pays d'Auge comprend ce territoire qui s'étend sur lesarrondissements de Pont-PEvêque et de Lisieux.

Tandis que, dans le pays d'Auge, on pratique spécialementl'engraissement, le Bessin, aux immenses nappes de verdure, estmerveilleusement doté pour l'industrie laitière. C'est là que pâturentles belles vaches cotentines, dont le lait abondant et riche enprincipes gras a fait donner à cette région le nom de « pays du beurre.» Mais si le sol du Bocage est moins riche, et sa production moinsplantureuse que celle des autres régions du Calvados, par contre,l'élevage du bœuf y est prospère et il alimente les régions où on selivre à l'engraissement de même qu'il fournit les vaches laitières pourle lait destiné à la fabrication du beurre et du fromage.

En somme, on peut faire cette curieuse constatation que le départementdu Calvados, par sa situation même, représente l'ensemble de laNormandie agricole et ethnographique, car il renferme, dans sacomposition géographique, une partie plus ou moins étendue desanciennes divisions de la province, et comme il présente les cultures,les productions de chacune de ces régions, il permet d'apprécier lapuissance productive du sol de notre belle Normandie tout entière. Maisbien des améliorations, sont encore à réaliser en culture. C'est ainsiqu'il faut apporter aux terres du Calvados la chaux et l'acidephosphorique qui leur sont nécessaires pour remplacer, dans lesherbages, les énormes quantités de phosphates calciques que l'élevageet la production du lait enlèvent au sol. Une prairie soigneusementphosphatée donne une herbe dont la puissance nutritive et l'influencesur la production du lait dépassent, par leurs résultats si favorables,les frais de fumure de la prairie. D'autre part, on doit regretter ladisparition de la culture du colza, car cette culture rendait de grandsservices aux cultivateurs ; le colza, figurant en tête de l'assolement,préparait la terre à une bonne culture de blé. Cette plante a étéremplacée partiellement par des plantes sarclées dont il conviendrait de généraliser la culture, afin d'accroître les rendementsen blé.

C'est à ses richesses pomologiques, à la haute valeur de ses crûs, quenotre Normandie doit la grande renommée de sa production cidricole etle Calvados, en particulier, s'inscrit en première ligne pourl'excellence de la boisson à laquelle tous les Normands restentfidèles, comme, du reste, tous les bons appréciateurs, tous les vraisamateurs de cidre : Qu'on offre, à ceux-là, du vin, du vin venant deloin, de Narbonne ou de Bordeaux, ils répondront comme Jacquemin, dans

Le Flibustier, de Jean Richepin :

...Quand il viendrait de Rome !

Il ne vaut pas le cidre, âpre et fleurant la pomme.

Ah ! j'en ai bu, là-bas, toutes sortes de vins,

Pris chez les Espagnols, des plus vieux, des plus fins,

Alicante, Xérès, Porto, que sais-je encore !

Mais nul, de quelque nom fameux qu'on le décore,

Ne m'a fait oublier la boisson des aïeux,

Ce bon cidre normand, raide au cœur, clair aux yeux.

Qui vous ragaillardit le courage et la mine,

Et qui, lorsqu'un rayon de soleil l'illumine,

Ressemble aux cheveux d'or des filles du pays !

Et de fait, les Normands — qui ont toujours conservé, avec un soinjaloux, l'excellence de leurs crûs et, par conséquent, leur réputationd'honnêtes producteurs — n'ont pas été exposés à ces avatars éprouvés,jadis, par certains viticulteurs du Midi qui, pour conjurer la criseviticole, noyaient leurs idées moroses, non pas dans le vin, mais dansla « liqueur de feu », dans l'absinthe qu'ils aimaient trop. Il est desgens qui ont le vin triste, tandis que les buveurs de cidre ont poureux la verve et la gaîté. Aussi loin que nous remontions dansl'histoire de notre vieille province, nous voyons les littérateurs etles poètes exalter les vertus de la divine boisson « qui mêle à sesflots d'or une mousse argentée ». Et cet enthousiasme de nos vieuxpoètes normands, nous le voyons se manifester avec une belle ardeur,par exemple, dans les écrits de Basselin, l'auteur des

Vaux de Vire, pour ne citer quecelui-là. Basselin n'a-t-il pas écrit ceci sur le

Sidre de Normandie :

De nous se rit le François,

Mais vraiment, quoiqu'on en die,

Le Sidre de Normandie

Vaut bien son vin quelquefois.

Coule, avale et loge, loge :

Il fait grand bien à là gorge.

Ta beauté, ô Sidre beau,

De te boire me convie,

Mais pour le moins, je te prie,

Ne me trouille le cerveau.

Coule, avale et loge, loge :

Il fait grand bien à la gorge.

Nous serions tenté, en vérité, de consacrer ici, aux mérites, à lagloire du cidre de Normandie, tous les souvenirs qui attestent, pard'éloquents panégyriques, par des écrits humoristiques, par des odes etpar des chants, que le « breuvage étincelant » excita, de tout temps,la verve, le talent de nos écrivains et inspira la muse de nos poètes.Mais, à ce long exposé rétrospectif, le cadre forcément limité de cetteRévue ne suffirait pas. Bornons-nous, pour aujourd'hui, à rappeler quele poète lexovien, Amédée Tissot, vanta avec lyrisme et humour lesvertus de la pomme et du cidre de Normandie. Il composa, sur la pomme,notamment, une spirituelle, chanson dont nous citerons seulement cettemalicieuse strophe :

De la vigne on exalte l'âge,

Mais dans le paradis perdu,

Adam ne voit que son feuillage

Et la pomme est fruit défendu.

Bien avant que Noé se grise,

La pomme se fit apprécier.

Eve aussi se trouva surprise

... Sous un pommier.

La production des fruits à cidre et la fabrication du cidre sont, avecl'élevage, les principales grandes richesses du département duCalvados. On évalue à environ 20.000 hectares la superficie de terre àlabour, prairies naturelles et prairies artificielles complantée enpommiers à cidre, dont le nombre est d'environ 1.220.000 produisant, enannée normale, 550.000 à 600.000 hectolitres de pommes.

Les pommes à cidre du Calvados appartiennent à plusieurs catégories,qui se classent en trois saisons : Les

premières saisons : amer-doux,railé, douce-dame, etc., entrent pour un quart seulement dans la florepomologique de la contrée. Les

deuxièmessaisons : gros-bois, gagne-vin précoce, rouge-bruyère,staltot-feuillard, cartigny, etc., comptent pour moitié. Les

troisièmes saisons : gagne-vin,muscadet, monsued, bidan, filasse, etc., comptent pour un quart.

Malheureusement, il y a, dans la production, encore trop d'alternativesde hausse et de baisse : Bonne récolte tous les quatre ou cinq ans, lesdeux suivantes étant bien moins bonnes, parfois médiocres ou mêmefranchement mauvaises. Il en résulte de brusques courants commerciauxet d'extraordinaires variations de prix, d'une année à l'autre, pourles pommes et le cidre. En bonne saison, le commerce transite unemoyenne de 250.000 hectolitres environ. A Bayeux, Nonant, Molès, etc.,on fabrique un cidre de luxe fort apprécié dans le pays et qui faitl'objet d'exportations rémunératrices. On fabrique, pour le commerce,deux sortes de cidres : le gros ou pur jus, destiné à la boisson deluxe ou à la vente en gros pour les débitants, et le mitoyen, ouboisson de consommation courante. Il faut améliorer nos récoltes,régulariser notre production en donnant aux pommiers tous les soinsnécessaires. Il faut aussi s'appliquer à perfectionner la fabricationdu cidre, en suivant des méthodes modernes, rationnelles, dont lapratique a sanctionné la valeur. Pomologie et cidrerie constituent deuxbranches de production dont la prospérité est intimement liée àl'interprétation des principes scientifiques. La diffusion de cesprincipes est grandement facilitée aujourd'hui. On sait quels éminentsservices a déjà rendus à l'industrie cidricole normande la stationpomologique de Caen, placée sous la direction technique d'unspécialiste distingué, M. Warcollier, qui s'est appliqué, notamment, àdéterminer les procédés pratiques à employer pour obtenir des cidresdoux de longue conservation et permettre ainsi aux pomiculteursd'échelonner la vente de leurs récoltes les plus abondantes, ce quidoit avoir, pour conséquences heureuses, la stabilisation des cours,l'accroissement des débouchés et enfin la possibilité d'offrir à touteépoque au consommateur un cidre de qualité uniforme.

Avant la guerre, l'Allemagne s'adjugeait nos pommes à cidre parcentaines de wagons. Les fruits de nos vergers allaient approvisionnerles usines de la région du Mein, du grand-duché de Bade, du Wurtemberget de la Silésie, où se fabriquait le

sekt,cette boisson mousseuse à base de pommes, que les soudards d'outre-Rhin— avec le cynique esprit de contrefaçon qui les caractérise — osaientvendre sous le nom de « Champagne », en bouteilles ficelées. Ilsexportaient de grandes quantités de cette boisson en Angleterre et dansles colonies.

Après la grande guerre — qui libérera à tout jamais l'humanité et lacivilisation des audacieuses, des stupéfiantes tentatives duprussianisme — nos pomiculteurs normands, qui auront appris ce qu'il encoûte de faire le jeu du commerce allemand, sauront conserver en vued'une meilleure utilisation et dans leur propre intérêt comme danscelui de la patrie, les produits réputés de leurs riches vergers. Ilscomprendront, enfin, que le premier des devoirs qui incombe à tout bonFrançais, c'est de réserver à la France d'abord le bénéfice que doiventprocurer les produits récoltés sur son sol. Bien pénétré de ce devoir,eu égard aux intérêts économiques et nationaux, chacun aura toujoursprésente à la mémoire cette devise, érigée en règle de conduite :

J'aime qu'un Russe soit Russe,

Et qu'un Anglais soit Anglais.

Si l'on est Prussien en Prusse,

En France, restons Français (1).

N'oublions pas que la patrie n'est pas seulement représentée par ledrapeau que nos admirables soldats font triompher sous la mitraille,dans la fumée des batailles ; c'est aussi le sol que nos ancêtres ontdéfriché, fécondé par leur travail, c'est l'héritage que nous ont léguéde laborieuses générations, avides de victoires pacifiques — les seulesenviables et fécondes. Soyons donc fermement résolus à ne négligeraucun effort, aucun sacrifice, pour conserver au Pays, et fairefructifier, le précieux patrimoine dû à la puissance productive de laterre normande.

Henri BLIN,

Lauréat de l'Académied'Agriculture de France.

(1) Puisque nous exprimons ici la ferme conviction que lepatriotisme de nos producteurs contribuer et leurs vertus civique sontun sûr garant qu’ils voudront contribuer au triomphe, dans lalutte économique, en repoussant toute idée de commerce, après laguerre, avec le Boche, — ce barbare universellement stigmatisé, voué àl'exécration du genre humain —ce nous est l'occasion de signaler que le Journal Officiel du 22 avril1917 a publié un décret attribuant à la commune d'Allemagne (Calvados) ladénomination de FLEURY-SUR-ORNE. H. B. *

* *

RICHESSES MINIÈRES

de Normandie

II

MINES DE HOUILLE

Dès le moyen âge, le minerai de fer était connu et exploité enNormandie, mais son traitement se faisait au charbon de bois quinécessitait une énorme consommation d'arbres et limitait ainsil'exploitation à de petites forges qui ne pouvaient, faute decombustible, prendre le développement qu'auraient permis les richessesen minerai.

Aussi, dès le dix-huitième siècle, les efforts s’orientèrent vers la recherche du combustible minéral.

MINE DE LITTRY

En1741, un particulier qui creusait un puits sur une couche de minerai,rencontra le charbon. Il en fit part à M. le marquis de Balleroy,propriétaire de grosses forges dans le bourg de ce nom ; les recherchesque ce dernier fit faire amenèrent le relèvement d'une importantecouche de houille.

Par arrêt du Conseil en date du 15 avril 1744, M. le marquis deBalleroy obtint la concession de cette mine dont le périmètres'étendait sur quinze lieues de longueur et huit lieues de largeur,entre les vallées de l'Orne et de la Vire, la mer et la ville deSaint-Lô, et les communes de Caumont, Goupillères et Villers-Bocage.Malheureusement, confiée à un homme dénué de toute connaissancespéciale, l'exploitation fit de très mauvaises affaires.

Cependant, dès cette époque, quatre puits furent ouverts : fossesPierre-Raould, de la Couture-Raould, la fosse à la pompe, et la fosseLe Sauvage n° 1.

En 1747, le marquis de Balleroy céda son privilège à desconcessionnaires qui, tout d'abord ne furent pas plus heureux que lui ;ce ne fut que vers 1758, sous la direction de M. Bisson, ingénieur desponts et chaussées, que la mine cessa d'être aussi onéreuse.

Sur le cinquième puits, ouvert en 1749, fut placée, pour l'épuisementdes eaux, une des premières machines à feu dont on ait fait usage dansune mine française. Cette machine éprouva de fréquentes avaries et fitmême explosion en 1755, tuant deux hommes.

De nombreux autres puits furent ouverts de 1759 à 1763 ; les fossesSainte-Barbe et Frandemiche datent de cette époque, leur exploitations'est prolongée sans arrêt jusqu'en 1864.

Retombée entre les mains d'un incapable, la mine périclita jusqu'en1784, époque à laquelle la direction fut confiée à M. l'Ingénieur Noël: en l'an III, l'extraction fut d'environ 27.000 tonnes.

Par décret du 24 nivôse an XII, sur la demande de M. Noël, la concession fut réduite à 115 kilomètres carrés.

Vers 1844, commença à s'opérer le déplacement de l'exploitation vers levillage de Fumichon, à sept kilomètres de Littry ; un nouveauremaniement du périmètre en fut la conséquence.

Concurrencée par les charbons anglais, la concession de Littry atraversé, depuis 1856, une phase moins prospère, pour aboutir, en 1882,à la fermeture complète.

Le manque d'outillage moderne, l'éloignement des puits du chemin de feren furent les principales causes. De nouvelles recherches sont faites,si elles sont aidées par des compétences et des capitaux suffisants quipermettent une exploitation intensive, on arrivera certainement auxrésultats satisfaisants que l'on est en droit d'attendre.

Je n'entrerai pas dans la description de la formation géologique de lacontrée, ni dans les méthodes d'exploitation, me contentant d'indiquerla nature des charbons de Littry.

La houille extraite du bassin de Fumichon, le dernier exploité,appartient au type des houilles grasses, à longue flamme ; ellerenferme une proportion de matières schisteuses et donne une quantitéde cendres très variable, suivant les parties de la couche dont elleprovient (3,2 % à 49,6 %).

Cette proportion considérable en cendres, empêchait l'emploi de cescharbons pour la fabrication du gaz d'éclairage et des agglomérés, quidemandent des combustibles relativement purs.

En face de cette situation, la Compagne des mines de Littry introduisit, vers 1863, le lavage des menus.

Cette opération a transformé les menus de Littry, en charbonsexcellents pour la forge et pour la production du gaz d'éclairage ; ilsavaient pris rang parmi les meilleurs charbons à gaz et la mine nepouvait plus satisfaire à toutes les demandes qui lui étaient faites.Ces menus donnaient un gaz présentant un pouvoir éclairant dépassant de6 à 7 pour cent le titre exigé à Paris. C'était pour eux une grandesupériorité, car elle permettait de les mélanger à des charbons moinsconvenables à ce point de vue.

A côté de cette supériorité particulière, les charbons de Littrydonnaient un coke plus dense et un peu moins avantageux, pour lesventes s'opérant à la mesure, que le coke provenant des charbonsanglais ou belges ; il n'en serait pas de même pour des ventes au poids.

On a vu plus haut que la fermeture de la mine de Littry était due àdeux causes principales : le manque d'outillage moderne, auquel il serafacile de remédier, et l'éloignement des puits du chemin de fer.

En effet, le transport, par voiture du carreau de la mine à la gare deMolay-Littry, située à huit kilomètres des fosses de Fumichon, coûtaitenviron 3 francs par tonne ; c'était le plus clair des bénéfices. Danscertaines mines, même, on n'obtient pas cet écart entre le prix derevient et le prix de vente.

Il faudrait donc, sur la concession de Littry, rechercher la houille àproximité de la voie ferrée qui la traverse et établir, entre cellevoie et les puits qui seront ouverts, des moyens de transport pluséconomiques que celui par banneaux, autrefois employé.

Ainsi que je le disais dans un précédent article, le gouvernement, surles instances de M. Henri Chéron, le dévoué sénateur du Calvados,devait prendre les mesures nécessaires pour assurer une sérieuseprospection de ce bassin houiller. Il est à souhaiter que cette, étudesoit menée rapidement et que des mesures immédiates soient prises pourassurer la mise en exploitation intensive de ces richesses du sous-solnormand.

A. MACHÉ.

*

* *

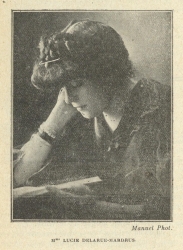

FIGURES NORMANDES Mme Lucie Delarue-Mardrus

J'aieu le plaisir, et mieux, l’honneur, de voir Mme Delarue-Mardrus, à unthé, chez Mme Marguerite Crissey, une autre femme charmante et qui, sielle n'écrit pas, traduit admirablement l’âme des fleurs. Il y avait,ce soir-là, Georges Trouillot — mort depuis prématurément et aussil'actrice Moreno. Je fis, plus tard, dans le Paris-Journal

, un article sur le livre : Une Française en Argentine

,(que Moreno venait de donner à Crès, et de cet article, qu'on mepermette de découper en manière d'anecdote, ce fragment relatif àl’auteur normand : « Enfin, Lucie Delarue-Mardrus survint, et laconversation s'accrut en beauté, mais d'une même beauté, d'une mêmevaleur... Je revoyais bien, en l'auteur d'Un Cancre

, celle que les Arabes nomment La Princesse Amande

...Des traits rieurs et fins où les brumes nordiques se mêlent à l’âme descrépuscules d'Orient, mais en Occident, comme en Orient, ne rêve-t-onpas ? On réclama des vers.... — Connaissez-vous Le Drapeau ?

me demanda Georges Trouillot... Et comme je me montrais assez franc, et donc sincère, et pas flatteur : — En voilà un, s'exclama-t-il, se tournant vers Delarue-Mardrus, qui ne connaît pas Le Drapeau !

Elle sourit finement et dit : «Il n'est pas « patriote ! » Elle dit elle-même, admirablement, sonpoème, non sans avoir, au préalable, et malicieusement, mis GeorgesTrouillot à contribution... » Voilà la femme, telle qu'ellem'apparut, fugitivement... Et je me souviens encore qu'elle m'adressaune fois la parole pour me dire, avec un sourire où permanait comme unegrâce des prairies et des cités normandes : « Alors, vous êtes de Rouen? » Et cette simple demande était pour moi toute une évocation de laterre natale ! Pour le reste, j'ai lu ses œuvres de ci de là, lespoèmes, des romans ou des articles — ou contes — descriptifs enquantité, car Mme Delarue-Mardrus a beaucoup écrit... J'en ai entenduqui le lui reprochaient, et allaient jusqu’à rééditer telle réflexionvirulente de Sainte-Beuve à propos des femmes de lettres !... Il estsûr, en tous cas, que Lucie Delarue-Mardrus est un merveilleuxécrivain, malgré les cris poussés dans les « volières ». Le poèteCharles-Théophile Féret, mon grand aîné et ami, a dit de l'auteur de Ferveur

, dans son Mécanisme des Images

: « De la race ! » L'on peut, en somme, compter les femmes qui écrivent, c'est-à-dire celles qui ont « de la race ! » Le père de Mme Delarue-Mardrus,maître Georges Delarue, avocat à la Cour de Paris, est de bonne souchenormande ; sa mère est parisienne. En 1900, la fille aînée de maîtreDelarue épouse le docteur J.-C. Mardrus, auteur d'une versiondéfinitive des Mille et une nuits

.Ils habitèrent longtemps — ceci à titre d'anecdote — telle vieillemaison de l’Ile-Saint-Louis, où naquit le poète Félix Arvers, dont lefameux sonnet n'est sans doute si célèbre que parce qu'il traduit uneaventure assez banale en amour... Mme Delarue-Mardrus a donné sesœuvres principales à Fasquelle, d'autres parurent chez Tallandier, et àla Revue-Blanche

. Parmi les œuvres poétiques, l'on peut citer : Occident

(1901) ; Ferveur

(1902) ; Horizons

(1904) ; La Figure de Proue

(1908) ; Par vents et marées

(1910).... La production, en romans, estconsidérable : Marie, Fille-Mère

(1908) ; Le Roman de six petitesfilles

(1909) ; Comme tout le monde, L'Acharné

(1910) ; Tout l'Amour

(1911) ; L'Inexpérimentée

(1912) ; Douce moitié

(1913)... Et notrebibliographie demeure, à coup sûr, insuffisante... Ces livres naissentainsi, selon une sorte de rythme, dans le temps... A notre sens, laprose de Mme Delarue-Mardrus est peut-être moins nerveuse, moinsoriginale que son vers, mais elle est tout de même d'une valeur assezconsidérable, car parmi les femmes qui écrivent, les prosatrices secomptent... Une ironie gaie, douloureuse..., parfois, caractérise samanière... Quand il faut dire quelque chose, l'auteur a toujoursl'esprit pour le dire, et, après tout, l’on admet facilement cefranc-parler d'une femme qui sait aussi s'émouvoir avec tant detendresse continue — lisez Un Cancre

— devant un transcendant idéal...Mme Delarue-Mardrus fit représenter Sapho Désespérée

(deux actes envers), au théâtre d'Orange, et La Prêtresse de Carthage

, au théâtreantique de Carthage... Reine de Mer

fut représentée aux « ChorègesFrançais », en 1907, au Pré Catelan, et Phaon Victorieux

(pièce où l'onvit l'auteur remplacer, au pied levé, dans le principal rôle, l'artistequi devait le jouer), au théâtre des Champs-Elysées... MmeDelarue-Mardrus collabore à L'Œuvre

, aux Annales

, au Journal

, où elledonne des contes d'une observation réaliste, et d'où la bonne humeur(plutôt l'humour) n'est jamais exclue, même quelquefois une mauvaisehumeur, un peu satirique, et qui n'est au surplus, chez elle, qu'unedélicieuse mauvaise humeur... Elle a chevauché à traversl'Orient, et elle connaît à merveille la langue arabe, et les Arabesl'ont justement appelée La Princesse Amande

... Ils rendent ainsihommage, instinctivement, à celle qui naquit sur la côte de Grâced'Honfleur, et cette côte n'est-elle pas riche vraiment enNôtres-Dames-de-Grâces ? L'une, dans sa modestechapelle, où naviguent de petites goëlettes de bois, aux « figures deproue », protège les matelots et recueille leurs vœux dans les cœurs deses ex-votos

, l'autre a remonté la Seine, conquérante, une lyre enmains... Elle nous apporta tout cet âpre parfum du terroir normand, etbien qu'elle aimât l'Orient, cela ne l'empêchait pas de répéter : « Ah! je ne guérirai jamais de mon pays ! » C'est qu'il est beau aussi cepays, et le talent de Mme Lucie Delarue-Mardrus n'est-il pas la plusbelle manifestation de sa splendeur spirituelle ? GABRIEL-URSIN LANGÉ.

*

* *

Normandie publiera dans son prochain numéro :

Eussions-nous cent ans ! poésie de Jean M

IRVAL (Georges L

EBAS) ; Paysages Normands :

L’Angélus à Jumièges, par Gabriel-Ursin L

ANGÉ ;

Normandie, poésie de Gaston L

E R

ÉVÉREND ;

Pieusement pour la Patrie (Louis M

ÉNAGÉ), par C

AMY-R

ENOULT, et des pages signées : Henri B

LIN, Georges N

ORMANDY, A. M

ACHÉ, etc.

*

* *

POUR L'AGRICULTURE

A la suite d'une interpellation de M. Louis Quesnel, sénateur de laSeine-Inférieure, sur la main-d'œuvre nécessaire aux agriculteurs pourla moisson prochaine, le Sénat a adopté, à mains levées, l'ordre dujour suivant présenté par les sénateurs de la Seine-Inférieure, etaccepté par le gouvernement :

« Le Sénat signalant au gouvernement la gravité de la situationagricole, qui est l'une des causes essentielles de la crise duravitaillement, confiant en lui pour prendre, d'extrême urgence, toutesles mesures qui pourront faciliter et intensifier la production de laterre, en assurer la libre circulation et pour coordonner dans ce butles efforts des départements ministériels intéressés, l'invitenotamment à attribuer, en temps utile, aux agriculteurs toute lamain-d'œuvre dont l'autorité militaire peut disposer et à faireaccorder judicieusement, dans la mesure compatible avec les besoins desarmées, des permissions agricoles aux soldats cultivateurs et ouvriersdes champs, passe à l'ordre du jour. »

*

* *

Les Châtaigniers

Plus un berger aux champs. Un orage. L'averse.

Un ciel d'encre. Les noirs Châtaigniers éperdus

Gémissent et sans fin, meurtris, blessés, tordus :

On croirait que déjà l'ouragan les renverse.

Fuis chez l'hôtesse et bois le vin qu'elle te verse,

Puis reviens et regarde : aux cieux d'azur tendus,

Ils se dressent plus beaux, plus forts, inattendus

Et tout dorés de l'or du soir qui les traverse.

Ainsi, lorsque sur nous la tourmente a passé,

Que garder le plus frêle espoir semble insensé

A notre accablement qui chancelle et qui doute,

Rions, et par la sente et par les échaliers

Courons à la moisson, la voulant faire toute,

Et relevons plus haut nos fronts humiliés.

Robert DE LA VILLEHERVÉ.

Deuil

En ce très vieux château venu au temps de fleurs,

Vous l'avez consolé de tant d'heures moroses.

Belle et suivant l'année en ses métamorphoses,

Vous portiez des saisons les changeantes couleurs.

Près de vous, il semblait qu'on fût loin des douleurs.

Vous rayonniez parmi les êtres et les choses.

Pourquoi, sous les cils d'or des paupières mi-closes,

Ai-je vu, tendre amie, hélas ! couler vos pleurs ?

Dans la jeunesse ayant accepté d'être veuve,

Nul n'a dit qu'un seul jour vous ayez de l'épreuve

Ou sondé le mystère ou cherché le motif.

Et comme vous faisiez au Maître du ciboire

Votre soumission, le deuil définitif

A sur votre beau corps moulé sa robe noire.

Paul HAREL.

*

* *

Notre éminent collaborateur, M. Georges Normandy, consacrera tous les trois mois une chronique à la Vie littéraire, artistique et économique en Normandie.

Lapremière de ces chroniques paraîtra en juillet. Toutes lespublications, toutes les informations et tous les documents concernantcette rubrique doivent lui être adressées directement, 51, rue du Rocher,

à Paris (8e arrond.) *

* *

Colombine sauvée

ballet-pantomime en un acte et quatre tableaux

par

Jean Lorrain

La chambre de C

OLOMBINE.Intérieur aisé, rustique, plafond à solives apparentes, armoire dechêne sculptée, lit à baldaquin drapé de soie cramoisie. Au milieu dela chambre, une grande table encombrée de bouquets de fiancés tous deroses blanches et fleurs d'oranger ; dans un pot de grès flamand, unegrande gerbe de lys. Une large fenêtre à vitraux octogones et àdemi-ouverte sur la campagne : on aperçoit une vallée ensoleillée, leclocher d'un village et des collines boisées. ______

Au lever du rideau, C

OLOMBINE, assise sur une chaise, sommeille,appuyée sur la table, le visage appuyé sur ses bras nus. Un rayon desoleil glisse par la porte entr'ouverte.

La chaleur et l'odeur des bouquets l'ont engourdie. Elle est toute deblanc vêtue, robe courte et corsage décolleté, une rose blanche dansles cheveux.

La fenêtre du fond, entrebâillée, s'ouvre lentement, toute grande,comme poussée par une main invisible ; grimpé sur une échelle, onaperçoit un Arlequin, un arlequin mauve et noir pailleté d'argent,masqué de noir, portant une guitare en sautoir. Il se penchecurieusement dans la chambre, aperçoit C

OLOMBINE, et ledoigt sur la bouche, il se penche en arrière comme faisant signe à uninvisible compagnon, puis il enjambe la fenêtre, s'asseoit, jambespendantes dans la chambre, et accorde sa guitare. Un autre Arlequinpareil au premier, apparaît à mi-corps sur l'échelle, il accorde aussisa guitare. Musique endiablée et corruptrice parlant de galanteries etde fêtes inconnues dans des parcs lointains hantés de belles dames etpeuplés de statues ; aubade de séduction invitant C

OLOMBINE à l'embarquement pour Cythère... ou ailleurs.

Pendant toute l'aubade, C

OLOMBINE ensommeillée s'agitecomme oppressée ; elle porte la main à son front, fait le geste derepousser quelqu'un avec le bras, mais malgré elle, ses piedsfrétillent en cadence.

Les Arlequins qui l'observent manifestent leur contentement. Tout àcoup, on gratte à la porte ; le doigt sur la bouche, les Arlequinspincent un dernier accord, l'un enjambe la fenêtre, la referme à demi,l'autre redescend l'échelle et le premier le suit - et l'échelledisparaît. La scène reste vide.

On refrappe plus fort à la porte. C

OLOMBINE s'éveillelentement en s'étirant : quel cauchemar affreux ; elle est toutétourdie. Elle se lève et fait quelques pas en avant ; en portant lamain à son front, elle rencontre la rose qui est dans ses cheveux :c'est cette fleur qui l'aura entêtée ! Elle la retireet la jette loin d'elle.

On refrappe une troisième fois et plus fort. C

OLOMBINE entend et court précipitamment ouvrir ; entre Madame Cassandre, la mère de C

OLOMBINE, et T

RIVELIN, le cordonnier du village. Il apporte les souliers de C

OLOMBINE pour la noce du lendemain. C

OLOMBINE fait la révérence et pirouette ; Mme C

ASSANDRE avec de grands gestes, demande à C

OLOMBINE pourquoi elle n'ouvrait pas ; C

OLOMBINE explique qu'elle s'était endormie. Indignation de Mme C

ASSANDRE: « Dormir la veille de ses noces et la tête dans les fleurs ! Ce n'estpas étonnant qu'elle ne s'éveillait pas ; elle aurait pu mourir. » Mme C

ASSANDRE prend tous les bouquets et les emporte, sauf le vase de lys, cependant C

OLOMBINE s'est assise, et T

RIVELIN, à genoux devant elle, lui essaye ses souliers de bal. Mme C

ASSANDRE rentre et demande à sa fille si elle est contente.

C

OLOMBINE se lève et marche à petits pas, en regardant ses souliers. Danse. Pas seul.

T

RIVELIN et Mme C

ASSANDRE la contemplent tout ébaubis.

A un moment de la danse, on entend une réminiscence de l'aubade des Arlequins. C

OLOMBINEs'arrête toute triste ; elle n'est plus à ses souliers, à son prochainmariage : elle est là-bas, ailleurs dans les parcs enchantés desCythères lointaines ; et comme Mme C

ASSANDRE et T

RIVELIN lui demandent quelle mouche la pique et comme T

RIVELIN insiste, elle retire ses souliers et les lui jette au nez !

Mme C

ASSANDRE n'en croit pas ses yeux ; sa fille est devenue folle ; elle calme T

RIVELINqui ramasse les souliers et les pose sur la table, le congédie ets'avance, les bras croisés, pour sermonner sa fille qui l'attend,assise en battant du pied. A ce moment, musique joyeuse dansl'escalier. Mme C

ASSANDRE se précipite vers la porte.

Entrée des jeunes filles du village, compagnes de C

OLOMBINE,toutes en blanc, apportant des bouquets et escortant la coffrée de lamariée, la robe de noce et le voile portés par deux gars à la veste etau chapeau enrubannés. Les jeunes filles accueillies avec forcedémonstrations par Mme C

ASSANDRE, qui leur montre C

OLOMBINEs'obstinant à bouder, s'approchent curieusement de la table ; lacoffrée est déposée aux pieds de la maussade qui, devant les bouquetset les mains tendues, se met à sourire en se levant, va à tour de rôleembrasser ses compagnes et donner la main aux porteurs de la coffrée.

Mme C

ASSANDRE, ravie, va chercher une bouteille dans l'armoire et emmène boire les deux paysans ; sous la fenêtre, des vivats éclatent.

C'est P

IERROT le fiancé, avec les gars du pays quidemande à entrer (les gars en blanc) ; une des jeunes filles se détachedu groupe et va à la fenêtre faire signe qu'ils rentreront quand C

OLOMBINE sera habillée.

Les jeunes filles entourent C

OLOMBINE, la déshabillentet l'habillent en dansant, lui épinglant tour à tour la couronne et levoile, deux des jeunes filles suivent tous les pas de C

OLOMBINE, en tenant devant elle un miroir.

Au plus fort de la danse et de la joie de C

OLOMBINE, le motif des Arlequins éclate en réminiscence. Tristesse de C

OLOMBINEqui, de nouveau, s'arrête, traîne ses pas mélancoliques et écartant sescompagnes empressées autour d'elle, va douloureusement s'asseoir. Lesjeunes filles n'y comprennent rien.

(A suivre.)

*

* *

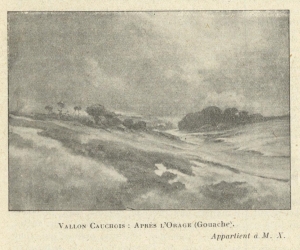

UN GRAND PEINTRE NORMAND

André Paul-Leroux

« …. Il est dans le lieu natal un attrait caché,

je ne sais quoi d'attendrissant qu'aucune fortune

ne saurait donner et qu'aucun pays ne peut rendre...

Heureux qui revoit les lieux où tout fut aimé,

où tout parut aimable, et la prairie où il courut

et le verger qu'il ravagea ! Plus heureux qui ne vous

a jamais quitte, toit paternel, asile saint ! »

« BERNARDIN DE SAINT-PIERRE. »

« …. Oh ! les grands labours dans la plaine

et les sillons fumant dans la brume aux premiers

froids d'octobre, quand hommes et chevaux s'en

reviennent plus las ! Chaque soir m'enivrait

alors comme si je sentais l'odeur de la terre

pour la première fois. J'aimais alors m'asseoir

au revers d'un talus, à l'orée des champs, et

j'écoutais avec délices mourir au loin des voix,

voix de laboureurs, bruit éteint de charroi.

J'aimais aussi l'odeur des feuilles rouies,

la fraîcheur de la pluie et des branchages

mouillés, — et mon âme défaillait toute,

en regardant le soleil exténué si fondre à l'horizon. »

« Jean LORRAIN. »

A Fécamp, le 28 juillet 1912, au pied du monument que nous venionsd'inaugurer à la gloire de Jean Lorrain, le plus grand écrivaindescriptif de la littérature française, je m'écriais, en terminant unepériode au cours de laquelle j'énumérais les fastes de notre citénatale : « ... Souvenez-vous de cette journée. Elle vous montre uneville, de province, petite par son étendue mais grande par son passé etaussi par son présent : elle a eu un roi pour abbé ; elle a fait d'unde ses abbés un pape ; elle a eu Bois-Rosé, brave entre les braves ;elle a formé Guy de Maupassant ; elle a vu naître Jean Lorrain ; elle aconstruit une incomparable abbaye ; elle possède encore le vénérédocteur Léon Dufour, fondateur des Gouttes de Lait qui sauvent centmille existences d'enfants chaque année, — et aussi un grand peintreque je vais surprendre beaucoup et de qui je vais mettre la modestie àune terrible épreuve, (car il travaille dans un secret presque absolu): j'ai nommé André Paul-Leroux. » J'ai terriblement surpris, en effet,ce jour-là, André Paul-Leroux ; je crois, en outre, que nous pourronsnous employer dix, vingt, cent critiques, à répéter —longtemps — quecet Artiste est doué d'un magnifique talent, sans réussir à leconvaincre que son œuvre n'est pas tout à fait sans intérêt.

Aussi bien, cette défiance de soi-même, voire cette injustice enverssoi-même, est fréquente chez les hommes de valeur exceptionnelle ;peut-être est-elle l'une des conditions du talent véritable.

La sévérité d'un maître envers son œuvre ne diminue pas la valeur de cette dernière.

En ce qui concerne André Paul-Leroux, la rigueur de son autocritiqueeut, pourtant, une conséquence qui aurait pu être fâcheuse pour untempérament autre que le sien, — lequel en profita plus qu'il nesouffrit.

Depuis de longues années, André Paul-Leroux travaille avec acharnementmais dans un secret presque complet, un secret systématique, un secretjaloux, même. Peu d'hommes franchirent le seuil de son atelier sibeaucoup eurent le plaisir d'entrer dans sa paisible et claire demeure.Cette... réclusion artistique est fatale à tous les individus peuracés, à toutes les volontés hésitantes, à toutes les naturesincomplètement douées. La plupart des solitaires, ne possédant pas unexcès de substance suffisante pour leur permettre de vivre sureux-mêmes, tournent en rond sans progresser ou s'affolent et divaguent,ou encore s'épuisent et meurent dans l'impuissance et le découragement.Seuls, quelques êtres d'exception supportent ce redoutable régime :alors leur vigueur se concentre dans une sobriété de grand style, leurpersonnalité se développe et se précise en toute liberté, leur factures'affirme et s'assouplit sans recourir aux trucs d'atelier, auxprocédés d'école, aux routines, aux manies des professeurs officiels ouautres — trucs, procédés, routines, manies qui sont la négation del'originalité et la séduisante barrière fermant la route de laPerfection, — André Paul-Leroux est manifestement un de ces êtresd'exception.

Le fait d'être normand lui conférait

de planoune sorte d'originalité native et, en s'adonnant au paysage, il a, endernière analyse, suivi la norme dégagée par A.-H. de Liesville dès1871 : « Il nous semble voir chez les artistes de Normandie, écrivaitl'érudit régionaliste, une prédisposition de paysagistes. C’est dans lepaysage qu'ils montrent le plus d'originalité ou que leurs efforts sontle mieux soutenus et le plus heureux » (1). Mais combien cetteoriginalité racique s'est développée ! Comme cette prédisposition s'estmétamorphosée en prédilection, en vocation, en passion !... Peud'artistes vivants ont autant profité du travail dans la solitude, — cerégime des forts !... — Hormis Hanicotte, français devenu hollandais àforce de ne pas quitter Volendam ; François Nicot rivé à sa Bourgogne —quoiqu'il ait voyagé plusieurs fois en Orient et en Riviera, — etAntonio Parreiras, le maître brésilien, durant la première partie de sacarrière, — je ne vois guère, parmi les artistes vivants, que lebas-normand J.-L. Rame, découvert par Albert Boissière, qui se soitsoumis avec profit à la discipline de l'isolement. Mais J.-L. Rameconserve, avec son amour des herbages, une insensibilité de berger, —alors qu'André Paul-Leroux vibre, cherche et pense. J.-L. Rame voittout. André Paul-Leroux

vittout. Je ne puis par conséquent les mettre en parallèle, — sauf en cequi concerne leur naissance, et leur ascension de la vie populaire à lavie artistique. Encore l'analogie entre deux carrières serait-elle plusfrappante entre le jeune maître fécampois et son confrère parisien JeanBidon, lauréat du Salon comme lui, et comme lui ancien ouvrier peintre.

A la vérité, il faut, en ce qui concerne André Paul-Leroux, prendre le mot

ouvrierdans son magnifique sens de jadis, — car le père de l'artiste, —noblement tourmenté lui-même par ses goûts artistiques — dirigeait lameilleure entreprise de peinture et de décoration de Fécamp, au tempsde mon enfance. Si André Paul-Leroux put, de bonne heure, consacrertous ses instants à créer de la beauté, c'est, en partie, au labeur deson père qu'il le doit, — et s'il a endossé, de bonne heure, la blousedu tâcheron, c'est encore par la volonté prévoyante du chef de famillequi, comme tout

fils de ses œuvresde cette époque, riche d'expérience et conscient de sesresponsabilités, voulut armer sa progéniture contre les ressacspossibles de la vie en lui « mettant un métier dans les mains. » Aussidès l'âge de treize ans et demi — André Paul-Leroux naquit à Fécamp le25 janvier 1870, — le jeune maître commença-t-il, sous la directionpaternelle, l'apprentissage du métier de peintre en bâtiments. Ils'initia, dans les maisons bourgeoises, dans les usines de la ville etdans les châteaux des environs, aux secrets de la pose... et de lacasse des carreaux ; il s'achemina vers la peinture de marine encouvrant de teintes variées les carènes et les cabines des bateauxpêcheurs et des terreneuviers. Il n'a, du reste, conservé de celaborieux passé aucune amertume ; seule une sensation de fatiguephysique et de lassitude intellectuelle rétrospectives, demeure en luiparce que contre elle l'étude de la nature fut un tonique puissant.

Il ne lui était possible de peindre, pour lui, que le dimanche — « etencore pas tous les dimanches, confesse-t-il, car dans les saisons depresse il fallait ignorer le repos hebdomadaire. » Il faut l'entendreévoquer avec une émotion simple, douce, charmante, ces « dimanches depeinture » qui figurent parmi les meilleurs souvenirs de toute sonexistence.

Plus tard, beaucoup plus tard, quand il fit mieux que balbutier sa

manière,il eut, par un heureux hasard, de précieux conseils techniques. Lesparisiens villégiaturant à Yport, avaient, à cette époque, l'habitudede venir faire leurs emplettes tous les samedis au marché de Fécamp. Omarchés du samedi pleins de couleur, de discussions pittoresques etd'odeurs champêtres ! O rose et blanche mère Vincent qui, duBec-de-Mortagne, apportiez des paniers si pansus, pleins d'un beurrequi semblait avoir volé toute sa saveur, en chemin, aux noisetiers destalus limitant les

cavées !…A l'instar d'Etretat, Yport a, de tous temps depuis Alphonse Karr,abrité une colonie estivale d'hommes de lettres et d'artistes. Laplupart de ces artistes étaient liés amicalement au père d'AndréPaul-Leroux. Ils lui rendaient visite le jour du marché — et c'est àces circonstances que le maître Fécampois dut de connaître Guillemetqui, le premier, reconnut ses dons. Grâce aux conseils de Guillemet, lejeune peintre put d'abord éviter bien des tâtonnements, acheverd'apprendre l'indispensable

métierde son art — et goûter, dès 1893, la joie profonde de voir une de sesœuvres admises au Salon. Oh ! cela ne le grisa guère : si, depuis, sonenvoi annuel au Salon fut la seule manifestation publique qu'il accordaà son labeur, il affirme, — avec la mesure, la bonhomie, la sincérité,qui sont les caractéristiques et les séductions de son caractère, — quecela est, en somme « une manière de stimulant qui nous aide à faire desefforts et à gagner cette... fausse considération que le publicaccorde, en province, à ceux qui exposent au « Salon de Paris ».

De 1893 à 1910, il mena de front le Paysage et l'entreprise de peinturequ'il dirigea après la disparition de son père ; puis, l'art le prenantde plus en plus, il se retira définitivement des affaires, en juillet1911, s'installa dans sa gentille demeure de la rue Paul Casimir-Périerérigée à l'endroit où s'éleva jadis la vénérable église deSaint-Fromond, et, sur toute la gloire éteinte de ce qui fut le vieux

Fescan en Normandie, poursuivit dans le silence, la retraite et le travail, la construction de l'œuvre qui fera sa gloire.

Je sais qu'il en doute, au point qu'il m'écrivait naguère : « ... Avantcette malheureuse guerre qui a tout arrêté, je commençais, peut-être, àentrevoir le moment où j'aurais pu constater les premiers résultats desefforts de toute ma vie. » Il doutera ainsi de lui-même jusqu'à samort, — mais il sera seul à douter. Il m'apparaît dès à présent, pourFécamp, comme l'équivalent de ce que Boudin reste pour Le Havre, — etson œuvre est, à mes yeux, d'une qualité d'émotion bien supérieure àcelle du peintre de la côte havraise.

André Paul-Leroux n'est pas un promeneur, un amateur, un passant quicueille une impression au hasard, sans insister, sans appuyer, sansrien donner de lui-même. Or, toute valeur personnelle mise à part, il yaura toujours une différence singulière entre la peinture du pays faitepar l'homme de ce pays et les essais du spectateur qui s'extasie et vaplus loin. De Liesville, que je citais tout à l'heure, remarquejudicieusement, à ce point de vue, « que les Flamands et lesHollandais, par exemple, ont bien conservé le privilège d'êtreartistiquement maîtres de leur pays ».

André Paul-Leroux a totalement acquis ce privilège quant au pays deCaux et surtout à la séduisante région fécampoise. L'immense travail defusion et de nivellement qui s'opère dans la capitale n'a eu ni lamoindre action, ni même la moindre prise sur lui, qui manifeste avecles dons d'une nature d'élite et l'habileté d'un praticien sûr de satechnique, le tempérament local dans son intégrité. Il a su, il a purester étranger à la terrible synthèse générale de l'art dans laquelledisparaissent tout entiers le caractère régional et l'accent del'individualité. Cette synthèse est si violente qu'elle a parfoisparalysé, sinon anéanti, des talents, même venus des régions les pluslointaines et en apparence les plus réfractaires à cette sorted'absorption. Le peintre Domingos Vasquez, de Rio-de-Janeiro, pourtantprodigieusement doué, y perdit ses meilleurs dons, sa personnalité etmême son courage, — car il mourut de chagrin (2).

Autodidacte presque intégral, André Paul-Leroux n'a été ni surpassé, nimême égalé, par personne dans l'art de marier le sol, la mer et le cieldu pays de Caux de manière à ce que la vie intense de chacun de cestrois éléments pittoresques s'additionne, s'amalgame à celle del'élément voisin pour former un tout exact, contenant le maximumd'animation, d'émotion et de poésie.

Il ne donne un titre à ses toiles, à ses panneaux, à ses cartons, querarement. La plupart de ses études portent, au dos, une date et uneheure : 24

décembre, 3

heures du soir, — 14

août 10

heures du matin...André Paul Leroux regarde sa petite patrie comme un enfant inquietobserve les expressions changeantes du visage de sa mère.

L'ensemble de cette œuvre patiente, obstinée, attendrie et variée,forme et formera de plus en plus un monument unique, d'un intérêtpuissant, élevé à la magnificence de nos nuages ; de nos sillons et denos vagues.

L'art d'André Paul-Leroux est sûr de lui-même. Sa peinture est d'une touche franche, dédaigneuse des

pignochages quoique soucieuse du détail

utile.Il manie la gouache avec une prédilection visible et avec une habiletérares. Je connais de lui des gouaches « grandes comme ça » qui disent,en quelques taches, toute la mélancolie de nos automnes striés d'ondéesamollissant l'argile des sillons et flagellant les vagues gémissantes,— toute la douceur et toute la clarté de nos printemps débordants depommiers fleuris, nos printemps à la fois chauds et frais sous lesoleil revenu et la brise maritime accourue de l'horizon où les flotss'allongent comme une bande de vieille soie, — toute la douleur de noshivers neigeux étoiles de sombres vols d'oiseaux migrateurs, — toute lamagnificence de nos étés qui font de nos campagnes un océan d'or soudéà l'océan bleu, — tout le pittoresque de nos

valleusesdégringolant entre deux falaises criblées de scabieuses et de joncsmarins, — toute la paix de nos chaumières à colombages, faîtées detouffes de rhubarbes et de lames d'iris, — toute la splendeurtourmentée de la Manche, « cette éternelle geigneuse, grosse de rêveset de sanglots, la grande diseuse de légendes » résumant en elle « laplaine et la forêt, plaine mouvante des vagues, forêt bruissanted'algues et de madrépores » comme l'a chantée Jean Lorrain qui — dansune des deux seules critiques des Salons annuels qu'il consentit àsigner — signala, il y a quinze ans au moins, l'un des envois du jeunemaître, son compatriote.

Au moment de la déclaration de guerre, André Paul-Leroux commençait uneimportante série d'études de nos falaises, — nos falaises blanches,grises, dorées, majestueuses, éclatantes et spectrales tour à tour, quifuient à droite, qui fuient à gauche, toujours diminuées vers l'infini.Au lieu de contempler ces parois à pic de la grève ou de la côtevoisine, il les « prenait » du sommet en regardant le vide —interprétation audacieuse et neuve qui semble bien être le meilleurmoyen d'unir et de faire sentir au spectateur la grandeur immobile ducalcaire et la grandeur mouvante de l'eau.

Je ne désespère pas d'amener André Paul-Leroux, — malgré la résistanceopiniâtre qu'il m'opposa toujours lorsque je voulus le mettre au rangqu'il doit occuper — à réunir dans une exposition d'ensemble ses œuvresde naguère, ses falaises vues du faîte, les panneaux sur lesquels il areconstitué, telle qu'elle fut à la fin du dix-septième siècle, notrevieille abbatiale fécampoise — dont le silence se peuple si volontiersdes vibrations endormies de son illustre passé — et ses travaux dedemain. Ce serait pour les amateurs de Paris et d'ailleurs unerévélation.

Certes, jamais Fécamp n'a manqué d'enfants remarquables dans toutes lesbranches de l'activité humaine. Au seul point de vue artistique cetteantique ville a fourni, à l'époque contemporaine, des peintres, dessculpteurs, des aquafortistes nombreux encore que de valeurs diverses,— tels : Max Claudel céramiste et statuaire habile, dont le

Robespierre mourantn'est pas indifférent ; Alexandre-Saturnin Bertin qui eut le tortd'être le trop docile élève de Cabanel et celui, plus grave encore, dequitter son pays ; François Devaux, auteur du

Monument du Docteur Fauvel,érigé à Pavilly, et des statues décorant le portail de l'église deCaudebec-lès-Elbeuf ; Paul Vasselin, dont ma petite enfance ne connutque par ouï-dire l'accoutrement dixhuitcentrentesque et la pipealsacienne, — que je possède encore : Victor-Emile Hamel, élève duprécédent, auteur d'une

Ferme à Criquebeuf digne d'attention ; Louis-Alexandre Devaux, créateur d'un estimable

Buste de Louis Brune, etc. ; — mais aucun ne peut, même de loin, être comparé à André Paul-Leroux.

A l'heure présente, une véritable

Ecole de Fécamps'adonne à l'art pictural, non sans bonheur. Citerai-je lesintéressants efforts dignes d'être encouragés (et suivis), d'HenriBurel, de l'Abbé Denis, de René Crevel, de Charles Laperdrix, élève dePaul-Colin — Paul-Colin qui appuya si souvent de belles nymphes àl'écorce argentée des saules de chez nous ! — de Marcel Simonin,d'Emile Caniel, de Maurice Talbot ?...

La tentation m'est souvent venue de placer cette curieuse et vivante

Ecole de Fécamp sous l'égide d'André Paul-Leroux, — mais je n'ai pu obtenir qu'il

reconnaissequi que ce soit d'autre que les conseils donnés par lui, de loin enloin, à M. Henri Burel. Au Surplus, depuis plus de deux ans, — plusaustère en cela que nos « poilus » eux-mêmes qui nous demandent de lesentretenir d'autre chose que de guerre — Leroux ne veut pas parler depeinture. Il s'est donné tout entier à l'installation de l'

Hôpital duCasino, que dirige avec tant de noblesse et de bonté Lady Guernsey.

M. Duglé, le vaillant maire de notre ville (anglo-belge, pour l'heure,et fière de l'être) l'associe à toutes les manifestations de laphilanthropie locale. S'il arrive au jeune maître fécampois de risquerune étude, il ne le fait qu'avec une sorte de honte et de remords : illui semble, je crois, que son Art dérobe des heures au service de laPatrie.

Que cette rapide étude — de laquelle il me gardera peut-être rigueur,mais je fais toujours mon devoir sans me préoccuper des conséquences, —lui rappelle que fixer de la beauté demeure, après l'accomplissementd'exploits militaires et d'actes philanthropiques, une des plus noblesmanières de servir durablement la Petite et la Grande Pairies.

Georges NORMANDY.

(1)DE LIESVILLE. Les Artistes Normands au Salon de 1874 (Champion éditeur). Imprimé à Caen, Chez Le Blanc-Hardel, à 156 exemplaires

(2) « …….Vasquez partit pour l'Europe afin d'y étudier sous ladirection d'Hanateau. Ce dernier, de qui la grande réputation —imméritée — l'attirait, fit, en peu de temps, un « maniériste » dudisciple préféré de Grimm, lui imposa ses recettes, ses tics et unefaçon étroitement académique et conventionnelle de peindre lepaysage... » Quand Vasquez revint du Brésil quelques années plus tard,« ses nouvelles productions péchaient par le manque de perspectivelinéaire et surtout aérienne. Les ciels avançaient sur lespremiers-plans, s'aplatissant horriblement sur les lointains. La poésieautrefois si fréquente dans les tableaux de Vasquez avait disparu. Enson lieu et place on ne voyait que la préoccupation de copier la naturemécaniquement, servilement. De là, la monotonie des tableaux peints parVasquez à cette époque, monotonie si grande qu'en unissant une toile àl'autre, l'ensemble n'aurait formé qu'un seul tableau, — si réguliersétaient l'égalité des tons, la répétition des lignes et jusqu'au choixdu sujet. Mêmes teintes, même lumière, mêmes ombres, mêmes touches,mêmes effets partout comme si tous ces tableaux eussent été peints aumême endroit, en même temps, sous le même éclairage et avec descouleurs invariables ! Quand un artiste se répète et se maniérise de la sorte, il est perdu. Et Vasquez prit conscience de sa chute ». ANTONIO PARREIRAS, Grimm et ses disciples. (Traduit du texte original publié par le Jornal do Cornmercio.) *

* *

Don au Musée d'art normand :

Une reproduction de la Flèche de la cathédrale de Rouen.— Il vient d'être offert par le maître ferronnier, Ferdinand Marrou, auMusée d'art normand, une pièce fort intéressante pour l'histoirelocale. C'est la reproduction en fer, sur une échelle réduite maisexacte de la Flèche en fonte de la cathédrale de Rouen, due àl'architecte Alavoine. Cette sorte de petit modèle dressé sur les plansde M. Barthélémy, alors architecte diocésain et exécuté par la maisonFilleul, avait été fait dans le but de servir à M. Ferdinand Marrou,pour l'étude des quatre clochetons ou pinacles, hauts de 25 mètres,établis et exécutés par lui en cuivre repoussé au marteau, à la base dela Flèche actuelle.

BOURG-ACHARD

Une belle initiative vient d'être prise par le

Syndicat agricole du Roumoisque préside avec une superbe activité, malgré ses 77 ans, superbementportés, le bienfaisant ami de l'Agriculture qu'est M. Emmanuel Boulet,de Bosc-Roger-en-Roumois, commandeur du Mérite agricole, fondateur dufameux

Club Français du Chien de berger,et créateur de l'illustre race de chiens qui porte son nom : le grillonBoulet. M. Emmanuel Poulet a tenu, au nom du fort utile

Syndicat agricole de Roumois à récompenser spécialement les cultivatrices (et les jeunes travailleurs) «

QUI ONT ENSEMENCÉ TOUTES LEURS TERRES ET OBTENU DE BONNES RÉCOLTES PENDANT L'ABSENCE DE LEURS MARIS MOBILISÉS. »

Les récompenses ont été décernées le mardi de Pâques, à dix heures dumatin, dans une réunion publique, tenue à Bourg-Achard dans la grandesalle de l'Hôtel de Ville. Malgré un temps affreux, rafales de neige etde grêle, une assistance nombreuse se pressait dans la salle. C'étaitune véritable réunion de famille, où n'avaient été convoqués que deslauréats et les membres du

Syndicat agricole du Roumois,mais par son caractère même, elle avait une portée générale. M.Emmanuel Boulet en a exposé l'objet dans une allocution empreinte de ceculte passionné, patriotique, qu'il porte aux choses de la terre etd'une sorte de sentiment paternel pour tous ceux qui la travaillent etla font produire. Nous tenons à reproduire le passage suivant de sondiscours simple, sincère et fort émouvant :

« ...Notre réunion d'aujourd'hui est spéciale. Nous la faisons sur lademande de plusieurs de nos collègues el de M. Beaudelin, l'un des plusdévoués membres de notre Comité, à Bourg-Achard situé presque au centredu Roumois, pour faciliter la présence de nos lauréates habitant auxextrémités. Elle a pour but, selon la décision prise, au deuxièmeanniversaire des hostilités, la remise de diplômes d'honneur et demérite aux cultivatrices, femmes de nos adhérents mobilisés qui, enl'absence de leurs maris ont su, par leur organisation prévoyante, parleur travail opiniâtre, par leur activité et leur labeur quotidien,mener à bien la culture de leurs fermes, ensemencer toutes leurs terreset obtenir de bonnes récoltes.

C

ES FEMMES, D'UNE VAILLANCE INCOMPARABLE, disait l'an dernier M. le ministre Méline, à l'Académie d'Agriculture,

ONT TROUVÉ LE MOYEN DE SUFFIRE A TOUT ET LA FRANCE LEUR DEVRA DE N'AVOIR PAS CONNU LA FAMINE. »

Nous avons fait imprimer ces paroles sur les diplômes parce qu'ellesémanent d'un homme que tous les cultivateurs français doivent vénérerpour les services qu'il a rendus à l'agriculture pendant près d'undemi-siècle, et que nous avons l'honneur de compter parmi nos collèguesdu Syndicat depuis sa fondation. Nous allons aussi décerner desdiplômes à une jeune fille et à des jeunes gens âgés de 14 à 18 ans quinous ont été désignés comme ayant, avec courage, énergie etintelligence, beaucoup aidé leur mère dans les travaux et la directionde la ferme. Nous leur adressons nos plus sincères félicitations etavons l'espoir qu'ils resteront tous à la terre, qu'ils suivrontl'exemple, de leurs parents et qu'ils feront comme eux de bonsagriculteurs. Toutes nos lauréates ont été désignées par les membres duComité après attestation de MM. les maires et de MM. les présidents desComités communaux d'action agricole. Nous les avons inscrites parlettres alphabétiques, parce que d'après les dossiers et lesrenseignements reçus, le classement par ordre de mérite n'était paspossible ; beaucoup d'entre elles méritaient également la premièreplace. Nous sommes heureux et fiers de vous en féliciter, Mesdames.Nous savons aussi que d'autres cultivatrices très méritantes égalementet qui travaillent durement tous les jours du matin au soir n'ont pucependant remplir les conditions exigées pour obtenir le diplôme àcause du manque de main-d'œuvre principalement decharretiers-laboureurs. Nous le regrettons profondément, d'abord parceque des terres destinées à être emblavées n'ont pu être labourées etque la récolte du blé s'en trouvera réduite, ensuite parce que lessachant très travailleuses et très dignes sous tous les rapports et lesayant en grande estime nous eussions été heureux de pouvoir leurdécerner également des diplômes. Dire les mérites de certainescultivatrices est chose impossible, on ne peut trouver de qualificatifssuffisants pour leur rendre hommage, on ne les citera, on ne lesrécompensera, on ne les honorera jamais trop. Si leurs maris, leursfils, leurs frères font la guerre pénible des tranchées, elles font laguerre économique, moins dangereuse sans doute, mais demandant uneffort considérable et un travail de tous les instants. C'est grâce àelles, souvent aidées par leurs ascendants et leurs enfants, que nosarmées ont pu être alimentées. C'est grâce à elles que jusqu'à présentnous avons tous pu ne manquer à peu près de rien. »

Et nous sommes particulièrement émus de lire au palmarès les nomsd'aussi vaillants petits français que ceux dont les noms suivent : MlleMarthe Fouquet, à Flancourt, âgée de 17 ans. — M. Mary Caillouel, àEpreville-en-Roumois, 19 ans. — M. Marcel Grout, à Rougemontiers, 18ans. — M. Edouard Lefrançois, à Epreville-en-Roumois, 17 ans. — M.André Leroy, à Rougemontiers, 15 ans. — M. Gilbert Martin, àBerville-en-Roumois, 16 ans. — M. Eugène Mary, à Rougemontiers, 17 ans.— M. André Perrier, à Bosc-Roger-en-Roumois, 14 ans. — M. MauriceRouas, à Saint-Ouen-de-Thouberville, 18 ans. Si nous donnons uneimportance exceptionnelle à cette manifestation dans nos colonnes où laplace est si mesurée, c'est que nous désirons vivement voirl'initiative de M. Emmanuel Boulet se propager partout pour le plusgrand bien de notre vaillant et cher pays normand.

CAEN

— La Chambre de commerce de Caen a adopté à l'unanimité le rapport deM. A. Marie sur l'avant-projet du nouvel élargissement du canal de Caenà la mer, ainsi que la combinaison financière permettant d'exécuter cestravaux dont le montant s'élèvera à dix millions de francs, la moitiéde cette dépense devant incomber à la Chambre de Commerce. A celle-civiendra s'ajouter la somme de 2.850.000 francs, part contributive de laChambre de Commerce dans l'exécution de la première partie du projetd'ensemble des travaux à exécuter au port de Caen, qui ont été déclarésd'utilité publique par décret du 1er février 1917.

Le Congrès des Maires des principales villes de l'ouest. — Le Congrès des maires de l'ouest, qui s'est tenu à

Caen,sous la présidence de M. René Perrotte, maire de cette ville,réunissait les représentants des villes suivantes : Nantes, Le Havre,Brest, Rennes, Tours, Le Mans, Lorient, Saint-Nazaire, Saint-Brieuc,Niort, Chartres, Dieppe, Elbeuf, Alençon, Sotteville-lès-Rouen,Saint-Malo, Saint-Lô, Gran-ville, Falaise, Bayeux, Vire, Pont-Lévêque,Quimper, Dreux, Bernay.

HONFLEUR

L'OMBRE DE LA CHAPELLE. — Sous ce titre, notre collaborateur, M.Camy-Renoult, a réuni un choix de ses meilleures poésies. Les éditionsde

Lettres et Arts, 7, rued'Amboise, à Paris, viennent de mettre sous presse ce petit livre quiva paraître sous forme de plaquette de luxe, sous couverture illustrée,qui sera vendue un franc cinquante. Lucie Delarue-Mardrus a écritpour

L'Ombre de la Chapelle...,une préface qui en doublera l'intérêt. « Chez nous », chacun voudralire ce livre d'un Honfleurais, présenté par une glorieuseHonfleuraise. Afin de faire participer l’

Œuvre de secours aux prisonniers honfleurais au bénéfice de son édition, l'auteur a décidé de réserver un nombre limité d'exemplaires,

numérotés à la presse et signés (hors commerce)aux souscripteurs qui se feront inscrire dès à présent pour unversement minimum de trois francs sur la liste ouverte et en tête delaquelle MM. R. Poincaré, E. Flandin, etc., figurent déjà.

___________________________________________________________________________________________________________

L'abondance des Matières nous oblige, à notre grand regret, à remettre au prochain numéro la publication du PALMARÈS NORMAND.

____________________

Le Gérant : MIOLLAIS.

_________________________________________________________

IMPRIMERIE HERPIN, Alençon. Vve A. LAVERDURE, Successeur.

[3e de couv.]

La Naissance de « Normandie... »

... A été saluée avec la plus grande sympathie par la plupart desjournaux et des revues de notre glorieuse région. Que,particulièrement, Le Nouvelliste d'Avranches. Le Journal de Rouen,L'Echo de la Vallée de Bray, La Dépêche de Rouen, L'Elbeuvien, L'Avenirdu Vexin, L'Impartial de Dieppe, Le Patriote Normand (deFlers-de-l'Orne), Le Journal de Flers, Le Courrier de Domfront, La Race(de Marseille), etc., et dans la capitale, Paris-Journal, La France,etc., reçoivent ici nos remerciements. Nous essaierons de mériterentièrement leurs éloges déjà très chaleureux. LA REDACTION DENORMANDIE.