Corps

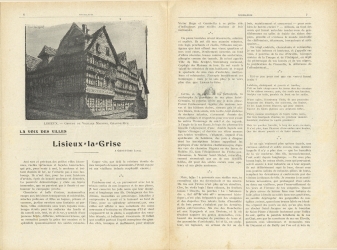

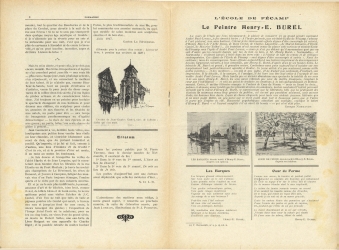

Normandie : Revuerégionale illustrée mensuelle de toutes les questions intéressant laNormandie : économiques, commerciales, industrielles, agricoles,artistiques et littéraires / Miollais, gérant ; Maché,secrétaire général.- Numéro 4 Juillet 1917.- Alençon : ImprimerieHerpin,1917.- 16 p. : ill., couv. ill. ; 28 cm. Normandie : Revuerégionale illustrée mensuelle de toutes les questions intéressant laNormandie : économiques, commerciales, industrielles, agricoles,artistiques et littéraires / Miollais, gérant ; Maché,secrétaire général.- Numéro 4 Juillet 1917.- Alençon : ImprimerieHerpin,1917.- 16 p. : ill., couv. ill. ; 28 cm. Numérisation : O. Bogros pour la collection électroniquede la Médiathèque André Malraux de Lisieux (20.XII.2013). [Ce texte n'ayantpas fait l'objet d'une seconde lecture contient immanquablement desfautes non corrigées]. Adresse : Médiathèque intercommunale André Malraux,B.P. 27216,14107 Lisieux cedex -Tél. : 02.31.48.41.00.- Fax : 02.31.48.41.01 Courriel : mediatheque@lintercom.fr, [Olivier Bogros]obogros@lintercom.fr http://www.bmlisieux.com/ Diffusionlibre et gratuite (freeware) Orthographeetgraphieconservées. Texteétabli sur l'exemplaire de la Médiathèque (Bm Lx :41060-nor598). NORMANDIE REVUE RÉGIONALE ILLUSTRÉE MENSUELLE DE TOUTES LES QUESTIONS INTÉRESSANT LA NORMANDIE Économiques, Commerciales, Industrielles, Agricoles, Artistiques etLittéraires PREMIÈRE ANNÉE. - N°4 JUILLET 1917  ~*~La Vie Rurale Et la Production Agricole Au Pays Normand (Quatrième article de lasérie.) IV POUR LE REPEUPLEMENT DE NOS CAMPAGNES NORMANDES. — CONTRE LESCEPTICISME DES « DÉRACINÉS ». — LES CAUSES DE L'EXODE RURAL. — LA VIEDU PAYSAN. — LES PROPRIÉTAIRES ET L'EXPLOITATION DES DOMAINES RURAUX. —ILLUSIONS ET RÉALITÉS. — INSTRUISONS LA JEUNESSE AU POINT DE VUEAGRICOLE ET MÉNAGER. LES ORPHELINS DE LA GUERRE.— UN BEL EXEMPLE. GLORIFIONS LE LABEUR DE NOSVAILLANTES PAYSANNES ! Avant de continuer l'examen méthodique des diverses sources derichesses de la Terre Normande, au point de vue de la productionagricole, nous nous permettons d'insister de particulière façon surcette question qui nous préoccupe au suprême degré, nous passionnemême, comme elle passionne les fervents régionalistes : le repeuplementde nos campagnes, le retour au village, à la terre, puissant facteur dedéveloppement régional, élément essentiel de prospérité du Pays normand. Nous avons d'autant plus de raisons, semble-t-il, d'ajouter de nouveauxarguments à notre plaidoyer en faveur de la terre normande, que, parmiceux que nous appellerons des « déracinés » — devenus, hélas !depuis belles années, des citadins parisianisés, c'est-à-dire desnormands n'ayant plus droit à ce titre, puisqu'ils n'ont même pas «laissé leur cœur au pays », et dès lors ne se soucient plus de leursorigines — parmi ces déserteurs, disons-nous, on paraît afficher unscepticisme vraiment excessif à l'égard des œuvres comme celle àlaquelle nous consacrons toutes nos facultés : la décentralisation auprofit des grands intérêts régionaux. Aussi bien, on peut proclamer hardiment que dans les circonstancesactuelles, surtout, ce n'est pas au scepticisme irréfléchi et plus oumoins... dissolvant qu'il convient de prêter l'oreille, mais bien auxidées sagement conçues, et aux opinions mûries par l'étude etl'expérience. C'est qu'en effet, la question est infiniment sérieuse ; elle revêtmême un caractère de gravité que l'on ne saurait se dissimuler — quandon réfléchit bien — et qui, par conséquent, ne saurait laisserindifférents ceux qui sont assez clairvoyants pour apprécier lesconséquences de la dépopulation de nos campagnes, à mesure que celle-cis'accentue. La population rurale de la Normandie diminue. C'est un fait. Leschiffres fournis par la statistique publiée dans le précédent numéro,montrent que de 1886 à 1911, cette diminution était de 229.974individus. Il est certain que, depuis six ans, le dépeuplement descampagnes ne s'est pas ralenti, au contraire, étant donné que la guerrecontribue, hélas ! à éclaircir encore les rangs de nos laborieuxterriens qui, en vingt-cinq ans, suivant la statistique à laquelle nousfaisons allusion, avaient déjà perdu 93.395 individus, au profit de lapopulation urbaine. Il n'y a pas à s'élever contre la brutale matérialité des chiffres ; etil suffirait de les opposer aux critiques des esprits sceptiques qui nesaisissent pas toute l'importance des résultats auxquels doit conduirele relèvement régional par le retour à la terre et l'amélioration desconditions d'existence des travailleurs ruraux, afin que ceux-cidemeurent attachés au sol natalet à la noble tâche qui, de père enfils, leur a été dévolue. Il n'est pas superflu d'insister sur lescauses de l'abandon des campagnes. Nous pensons qu'il est nécessaired'envisager toutes ces causes, qu'elles soient prédisposantes oudéterminantes. Une des plus graves, et peut-être la principale, résidedans cette croyance irraisonnée, erronée, que l'on vit mieux à la villequ'au village ; que la vie du citadin a sur celle du rural desavantages très marqués, alors que ces avantages ne sont rien moinsqu'illusoires. En effet, à la ville, trop souvent, on manque d'air, de soleil etd'espace : et puis, quelle que soit la position sociale, on subittoutes sortes de sujétions désagréables, on ne s'appartient pas ; onappartient à une clientèle quelconque ; clientèle de malades pour lemédecin, de plaideurs pour l'avocat et l'avoué, d'acheteurs pour lecommerçant, clientèle qu'il convient de ménager et de caresser.Quantité de gens exerçant des professions libérales ne s'appartiennentpas davantage : ils ont des devoirs à remplir, à jours et heures fixes.Il est donc bien naturel que tous ces citadins exaltent la grandeindépendance du campagnard, du paysan, de celui qui, évidemment, n'estle vassal de personne, pas même du consommateur ; de celui qui n'a pasd'ordres à recevoir, pas d'heures marquées, pas de sourires às'imposer, pas de fausses gentillesses à grimacer : celui-là a sescoudées tranches, ses nuits pleines, le grand air en tout temps, lechant de l'alouette, au réveil, les beaux paysages, les vastes horizonset les larges espaces. Assurément, la vie de l'homme des champs a, elleaussi, ses déboires, mais quelle profession n'en a pas ? Certes, il nefaut pas voir la campagne à travers un verre grossissant, comme lesgens de la ville, qui s'échappent de temps à autre, pour goûter lescharmes de la nature, le gazon vert, les frais ombrages sous lafeuillée, les papillons sur les fleurs et les perdrix dans les éteules.Il faut la voir et l'apprécier sous toutes ses faces, en paysan,complètement et sérieusement. Et l'on est amené à reconnaître que,toutes considérations envisagées sainement, sans parti-pris, la vie auxchamps, même un peu déflorée, même avec ses imprévus plus ou moinsdécevants, conservera encore assez d'attraits et d’avantages moraux etmatériels, et remportera toujours sur celle des villes. En touteimpartialité, il semble que ces considérations valent les pluspuissants arguments, le plus juste raisonnement qui puissent êtreinvoqués en faveur du retour à la terre. Ce n'est que par renonciationde fortes vérités, capables de retenir l'attention de nos bravesruraux, que l'on pourra aider à solutionner le grave problème social etéconomique qu'est la repopulation des campagnes, en Normandie commepartout ailleurs. * * * On a trop méconnu la force et l'utilité sociales de la classe paysanne; de là, cette orientation des masses rurales vers des aspirationsconformes à l'esprit bourgeois, aux mœurs et aux coutumes citadines.Tous les hommes de bonne volonté doivent donc unir, coordonner leursefforts pour ramener au village, à la terre, les égarés, lesdésillusionnés, ceux qui ont cédé au mirage des villes. Jamais lemoment n'aura été plus favorable à celte œuvre de rénovation dont laterre doit bénéficier. Il y a tout lieu de croire que l'abandon descampagnes serait considérablement atténué, sinon enrayé, le jour où lespropriétaires prendraient la sage résolution de revenir à leursdomaines. Déjà, avant la guerre, on avait constaté, plusparticulièrement dans la moyenne culture, des exemples d'actiondécisive en faveur du faire-valoir direct. La cherté de la vie, à laville surtout, avait motivé ces louables résolutions. La situationcréée par la guerre a obligé des propriétaires à gérer eux-mêmes leursdomaines et, ainsi, à mieux connaître les exigences du métier decultivateur, à apprendre à les satisfaire ; et en éveillant leursinitiatives, elle leur a montré que leur intérêt immédiat doit lesattacher plus étroitement à ce sol auquel ils ont confié leurs capitauxou une partie de leur fortune. Il est à souhaiter que le propriétaire fixé à la ville renoncedésormais à recruter ses serviteurs dans les familles rurales, au foyerde ceux à qui il a confié l'exploitation de ses terres, de sespropriétés, car, de tout temps, ce recrutement a été la cause la plusfuneste de l'exode rural. Les jeunes hommes et les jeunes filles quipartent ainsi sont perdus pour nos campagnes ; s'ils quittent leurpremier maître, ils se louent chez un second, toujours à la ville. En revenant à la terre, les propriétaires ne feront qu'agirconformément à leurs intérêts bien compris et ce faisant, ilsretiendront, eux-mêmes, bon nombre de ces travailleurs ruraux, en lesintéressant à la prospérité de l'exploitation, en les conseillant etles protégeant. L'influence des lois facilitant à tous l'accès de la propriété etprocurant, aux travailleurs de la terre, comme aux autres, la retraitetant désirée — la retraite qu'ils entrevoient surtout lorsqu'ilsbriguent un emploi à la ville — cette possibilité d'accéder à lapropriété doit exercer, dans le même sens, une influence salutaire. Ona vu des propriétaires de biens ruraux vivre largement à la ville, ydépenser leurs revenus, parfois au-delà, et arriver, en fin de compte,un jour, à la liquidation totale ou partielle de l'héritage foncier.Mais on a vu aussi la contre-partie, le petit propriétaire économe,travaillant, avec soin, à faire valoir son bien en s'aidant des progrèsagricoles, devenir l'acquéreur de cet héritage foncier qu'unabsentéisme néfaste avait fait déprécier. * * * Lorsqu'on examine très consciencieusement les causes auxquelles estattribué l'abandon de la terre, on constate qu'à cet égard, les raisonsinvoquées par la classe rurale et les avis émis par les sociologues nonavertis, peuvent être de nature à entretenir l'erreur et à faire naîtrel'indécision parmi les esprits timorés, ou parmi ceux qui ignorent lesconditions qui, logiquement, régissent, ou, du moins, devraient régirles grands problèmes sociaux. Des hommes que domine un scepticismeinconsidéré nous disent : « Peut-on vraiment espérer qu'une réaction seproduira qui ramènera à la terre, à la campagne normande, ceux qui ontdéserté parce qu'ils ont pensé trouver à la ville de meilleuresconditions d'existence, plus de rémunération de leur labeur, avec moinsde peine ? » Pourquoi pas ? Les arguments invoqués par ceux qui abandonnent la terresont-ils donc si solides que le bon sens et la raison n'aient sur euxaucune prise, ne puissent les ébranler ? Voyons un peu ces arguments ;quels sont-ils ? Car enfin, la question ne peut se résoudre simplementpar les écrits ou les discours des moralistes ! Les uns invoquent le manque de capitaux pour s'établir, puis, ladifficulté de se procurer une retraite ; d'autres n'hésitent pas àdonner ce motif : vie plus agréable à la ville qu'à la campagne ;d'autres encore incriminent l'éducation et le programme scolaires ;ceux-là n'ont pas tout à fait tort, ainsi que nous le verrons tout àl'heure. En ce qui concerne le manque de capitaux pour prendre une ferme, onpeut répondre que ce n'est pas là une cause de l'exode rural. Lefermier a besoin d'aides, de tâcherons, d'ouvriers ; tout le monde nepeut être fermier. En égard à la retraite, est-ce bien cetteaspiration, d'ailleurs très légitime, qui influe sur l'esprit et lamentalité de nos jeunes ruraux ? Ils n'ont pas plus de retraite à laville. Mais encore, oublie-t-on l'institution démocratique desRetraites ouvrières et paysannes ? Au village, on peut, grâce à l'esprit d'ordre et d'économie, acheterune terre ou une maison, employer ses loisirs à cultiver et entretenirson bien, à faire prospérer le patrimoine — si modeste soit-il — quel'on doit au travail et à l'épargne. A la ville, le temps libre estemployé à des distractions souvent plus coûteuses que saines. Envérité, si on songe que la dépopulation des campagnes, depuis tantd'années, s'accentue de jour en jour, bien que la condition de l'hommedes champs se soit notablement améliorée au point de vue matériel etprofessionnel, grâce aux progrès, aux découvertes scientifiques, on estinduit à penser que ce n'est pas le besoin du plus grand bien-êtrematériel qui pousse la jeunesse vers les villes, mais bien le désir devivre cette vie fiévreuse, agitée, dont presque toutes les jouissancessont malsaines. Et puis, il y a la pernicieuse contagion de l'exemple :trop de gros propriétaires terriens s'en vont à la ville, soit pour yexercer une profession libérale ou administrative, soit pour yconsommer plus commodément leurs revenus. Des fermiers plus ou moinsroutiniers cultivent les terres, tant bien que mal, sous la paternellesurveillance d'un « homme d'affaires » commun, parfois, à plusieurspropriétaires, et trop souvent incompétent, au point de vue pratique,en matière de faire-valoir. L'indifférence, et même le dédain de labourgeoisie pour les choses de la terre, et cet exemple de désertiondonné par les propriétaires de biens ruraux, voilà des causes que l'onne saurait trop déplorer. D'autre part, on reproche à l'enseignement primaire de ne pas vanterassez, dans nos écoles rurales, le charme et les avantages de la vieaux champs ; de pousser les intelligents aux diplômes et au lycée ; dene pas établir une différenciation suffisante entre le programmedestiné au fils du cultivateur et le programme général del'enseignement primaire. Ces reproches paraissent justifiés.L'agriculture a besoin d'intelligences, comme elle a besoin de bras ;l'instruction solide, en rapport avec la profession à exercer, y estaussi nécessaire que dans l'industrie, le commerce et les professionslibérales. Il ne faut plus que le petit paysan, une fois pourvu ducertificat d'études primaires, soit considéré, du jour au lendemain,par ses parents, comme un demi-savant, façonné pour le fonctionnarisme,ou doué des aptitudes nécessaires pour briguer un emploi à la ville. Làencore, on doit voir une cause — et non la moindre — de l'abandon de laterre, de la dépopulation des campagnes. S'il est utile de donner à l'ouvrier des villes l'enseignementuniversitaire, ainsi que l'instruction industrielle ou commerciale, iln'est pas moins indispensable de donner aux enfants de nos populationsrurales l'enseignement agricole, dont ils auront à mettre enapplication les principes raisonnes basés sur les progrèsscientifiques, de compréhension facile, mis à la portée de leur jeuneintelligence. Il faut qu'au sortir de l'école primaire le fils ducultivateur possède toutes les connaissances utiles pour se bienpréparer à la carrière qu'il doit suivre, de par sa destinée, et pour ytrouver les légitimes satisfactions que doivent procurer l'instruction,le labeur intelligent et la persévérance. Et, dans ce retour à la terre, dans ce recrutement agricole, une autrepensée doit nous inspirer et nous guider : la guerre ayant créé à laSociété de nouveaux devoirs, il en est un à l'accomplissement duqueldoit se prêter la bonne terre normande : celui de prendre sous satutelle les orphelins, les enfants de ceux qui sont tombés pour ladéfense de la patrie, et de les diriger vers l'agriculture. Quellemanière plus belle, plus noble, d'honorer et de perpétuer le souvenirde ceux qui ont sacrifié leur vie pour sauver la terre nourricière ? Lavraie place des orphelins de la guerre devrait être au foyer desfamilles rurales. A ces déshérités du destin, la terre peut assurer unevie paisible, saine et aisée. Il faut, enfin, que nos jeunes villageoises reçoivent, elles aussi, àl'école primaire, un enseignement qui leur fasse mieux comprendre leurnoble rôle et les retienne au village ; un enseignement approprié àleur carrière future et à leur devoir social, et qui contribue àformer, non des demoiselles de la ville, mais de bonnes ménagèresrurales. Le rôle de la femme, à la campagne, est variable suivantl'éducation et l'instruction reçues. Elle retiendra son mari et sesenfants au village où elle les en éloignera si elle s'ennuie.L'enseignement ménager, vulgarisé dans nos communes rurales, fera queles jeunes villageoises, devenues femmes, comprendront mieux lesavantages de la vie aux champs, prendront une plus large part dansl'exploitation du domaine et s'y intéresseront plus directement, plusétroitement, au grand profit de la famille rurale. * * * Si la vie urbaine a été, jusqu'ici, pour la jeunesse des campagnes, lemiroir aux alouettes, reconnaissons, toutefois, que la situation crééepar la guerre doit être un avertissement salutaire, nous éclairant debelles lueurs d'espérance montant au-dessus des incendies allumés parla barbarie germanique. En effet, à l'exode rural, on peut opposer —telle une citation à l'ordre du jour de l'arrière — le bel exemple, siréconfortant, de nos paysannes, de nos fermières, en l'absence de leursmaris. Ce sont ces modestes sœurs de Jeanne d'Arc et de Jeanne Hachettequi, par leur labeur de tous les instants, auront fait produire à laterre le pain de nos soldats et contribué ainsi à la libération duterritoire. Elles auront illustré, à leur tour, le geste auguste dusemeur, immortalisé par le poète de la Légende des Siècles : Sa haute silhouette noire Domine les profonds labours. On sent à quel point il doit croire A la fuite utile des jours. Il marche dans la plaine immense, Va, vient, lance la graine au loin, Ouvre sa main et recommence. Si, pour développer encore les richesses agricoles de la terre normandeet assurer à notre, petite patrie un avenir prospère, nous avons ledevoir d'inculquer aux fils de la démocratie rurale les vertusciviques, l'amour du travail et de l'étude qui doivent en faire descitoyens instruits, utiles à leur pays, sachons qu’il est aussinécessaire de former de vaillantes citoyennes, dignes collaboratricesdes travailleurs du sol. Henri BLIN, Lauréat de l'Académie d'Agriculture de France. * * * RICHESSES MINIÈRES de Normandie IV Dans mes précédents articles, j'ai succinctement examiné la situationdes mines de houille de Littry et du Plessis, dont l'exploitation estsuspendue, et qu'il y aurait le plus grand intérêt à remettre enactivité. Mais, la question des richesses houillères de Normandie neserait pas solutionnée par la reprise de l'extraction dans ces deuxcentres miniers. Depuis longtemps, on s'est demandé si les gisements de houille nes'étendaient pas sous une plus grande surface que celle des concessionsde ces deux centres et s'il n'y avait pas continuité du terrainhouiller entre les mines de Littry et du Plessis. Cette importante question a été examinée très longuement par M.Vieillard, ingénieur des mines, dans l'étude qu'il consacra, en 1873,au terrain houiller de Basse-Normandie. Sa conviction (qui avait été aussi celle de M. l'ingénieur en chefHérault), était que cette continuité existait, et il la basait : 1° Sur la constitution particulière de la dépression des terrains detransition dans laquelle s'est déposée la formation houillère ; 2° Surl'étude spéciale de cette formation sur les deux bassins du Plessis etde Littry ; 3° Sur la connexion intime du terrain houiller avec lesassises que l'on retrouve dans toute l'étendue du golfe du Cotentin. Il ajoutait qu'on avait constaté les mêmes intercalations de rocheporphyrique décomposée dans les deux bassins et qu'il avait été extraitde tous deux une houille grasse à longue flamme ayant, à très peu dechose près, la même composition chimique, généralement pyriteuse ettrop fréquemment associée à des schistes en proportion élevée. D'après M. Vieillard, la continuité de la formation houillère entre lesmines du Plessis et de Littry paraît donc s'affirmer comme unehypothèse des plus probables, comme un fait démontré géologiquement,sinon matériellement. M. l'ingénieur Hérault, détermina, d'ailleurs, en 1840,l'Administration à entreprendre deux sondages qui, malheureusement,n'ont pu être poussés à une assez grande profondeur pour résoudre cettequestion de la jonction des deux bassins houillers. L'un fut entreprisà Mestry, l'autre à Saint-Jean-de-Daye. Un troisième sondage futégalement exécuté, en 1860, à Méautis, par la Société « la Normandie »,mais abandonné à 112 mètres de profondeur. La démonstration matérielle de la continuité du terrain houiller entreles mines de Littry et du Plessis reste donc à faire ; elle ne pourrase trouver résolue, disait M. Vieillard, que par un sondage susceptibled'atteindre 350 à 450 mètres de profondeur. Il ajoutait qu'un forage decette importance, bien placé, bien conduit et bien outillé avait lesplus grandes chances de rencontrer les assises de la formationhouillère. Mais, quels sont les points de la région qu'il serait le plusconvenable de choisir pour y entreprendre des sondages ? C'est une question à laquelle on ne peut répondre d'une façon précise,d'autant plus que les conditions dans lesquelles seraient exécutés cessondages peuvent varier. Soit qu'il s'agisse d'une entreprise faite parl'Etat, non au point de vue d'intérêts privés, mais dans l'intérêtgénéral ; soit qu'il s'agisse d'une entreprise particulière demandantune solution pratique immédiate et peu coûteuse. Mais les points nemanquent pas sur lesquels la recherche du prolongement des bassins deLittry et du Plessis pourrait s'opérer avec de sérieuses chances deréussite. Les débouchés ne manqueront pas aux exploitations. Jusqu'à la guerre, les mines exportaient presque tout leur minerai ; àl'avenir, il n'en sera plus de même. Déjà des usines se sontinstallées, d'autres viendront qui auront besoin de toute la productionen combustible que l'on pourra tirer de la région (car il faudra aidernos grandes usines du nord, dévastées par la horde allemande) et cesusines auront avantage et intérêt à s'approvisionner de charbon surplace quand cela leur sera possible. Il ne faut pas oublier, en effet,que seul, le manque de combustible a empêché, jusqu'à présent, letraitement sur place des minerais extraits du sous-sol normand. Il y a donc un bel avenir pour les exploitations de houille quipourront s'ouvrir en Normandie. Depuis le début de la crise charbonnière, les Anglais se sont mis àfouiller leur sol avec une nouvelle ardeur, et à rechercher de nouveauxgisements houillers. Cet exemple devrait encourager les exploitantsfrançais qui ne doivent pas oublier que notre industrie est tributairede l'étranger, et à la merci de la moindre crise, ainsi que le prouveactuellement la guerre sous-marine et les difficultés des transports. A. MACHÉ. Prière au correspondant qui, sous le nom de Yorf, m'a adressé uneintéressante étude sur les mines, de vouloir bien se faire connaître.Il peut être assuré de toute notre discrétion. * * * Le Clown allemand Dans le cirque du monde il s'exhibe, burlesque, Sa moustache dressant ses pointes, deux stylets. Puis, l'air grave, il retire un par un les gilets Dont il a plastronné sa poitrine tudesque. Ceux du penseur obscur, du savant pédantesque, De l'orateur pompeux, sont tombés. Voyez-les ! Ils gisent sur le sol ces fameux bourrelets Qui, de loin, le faisaient paraître gigantesque... Son gilet de poète a voltigé. Voici Celui de la bonté qu'il abandonne aussi. Ces travestis à terre, il fait une culbute. Il se relève avec un aspect repoussant, Se dévêt d'un dernier gilet couleur de sang, Et le public surpris ne voit plus qu'une brute. Jean MIRVAL. * * * LA VOIX DES VILLES Lisieux-la-Grise A Gabriel-Ursin LANGÉ. Ami rare et précieux des petites villes biscornues, ruelles tortueuseset façades bancroche, qui pris, pour venir à moi, le moderne etirritant chemin de fer, ne t'attarde pas à mes faubourgs. Ils n'ontrien, pour tes yeux fureteurs d'artiste, épris de beauté ancienne etdémodée. La pauvreté démocratique y étale ses lèpres immondes, que neparvient pas à fleurir et embaumer la campagne proche. Cheminées et halls d'usines, maisonnettes rouges aux intérieurstransparents et misérables, mioches polissons et filles en loques,prisons et casernes, jardins ouvriers sans fantaisie ni parfums, villasendormies sous leurs façades nues, bouges étroits pour les soûleriesdes lundis et du samedi soir, tout, vu de la rue, y semble d'unejeunesse flétrie, difforme, infirme, ou vicieuse, qui ne connaîtrajamais la grâce des sourires et le splendide épanouissement des santésrobustes. Gagne vite, par la ceinture étroite de mes remparts devenus promenoirs,l’étroit espace où ma vieillesse dolente resplendit encore… * * * Pardonne-moi si, en parcourant avec toi le réseau confus de mesimpasses et de mes places, je leur conserve les jolis noms que leurdonnèrent si longtemps mes fils. Dédaigneux des traditions, insensiblesau pittoresque, inhabiles à comprendre le passé et le haïssant au fondde l’âme, pour sa splendeur aristocratique, mes édiles ont affiché àmes carrefours des noms nouveaux d’écrivains ou d’hommes d’Etat donts’appauvrit ici la gloire, à supplanter des vocables désuets, sibellement évocateurs. Il fallait que soufflât partout l’espritcorrupteur des grandes cités, ironique et malfaisant, pour abaisser,Victor Hugo et Gambetta à ce piètre rôle d'indicateurs pour vieillesmaisons de bois normandes. * * * De pieux touristes m'ont découverte, admirée et exaltée. Ils ont ditmes manoirs robustes, mes logis penchants et ciselés, l'illusionmoyenâgeuse que leur offrent mes vieux quartiers et mes cent cours,étroitement ouvertes au fond d'allées obscures, basses comme dessouterrains, allongées comme des tunnels. Ils m'ont appelée Ville duBois Sculpté, Nuremberg normand, Capitale des Maisons de bois. Ils ontvanté le talent de coloristes de mes habitants et évoqué le spectaclede mes rues d'autrefois, multicolores et reluisantes. J'acceptehumblement ces hommages : mais je ne suis plus, je ne veux plus êtreque Lisieux-la-grise. * * * Certes, si, du parvis de ma Cathédrale, tu contemples le panorama de maplace Saint-Germain, tu pourras croire que je nous abuse. Parmil'entassement régulier des maisons neuves et des bâtisses claires,ciments gris et plâtres blancs, trois sœurs, côté à côte, tout ombréesde ciselures intactes, s'avancent comme des reines antiques etrespectées pour recevoir avant les autres l'hommage du soleil et desregards. A l'angle de la rue Basse, le logis du pharmacien bossellel'alignement d'une double façade aux figures étranges ; et derrière sesvitres menues aux teintes verdâtres, s'alignent, orgueil d'unapothicaire du Seizième, des pots à drogues dont les inscriptionslatines rappellent les pratiques d'une médecine charlatanesque, dignedes vers du chanoine Régnier ou des farces de Molière. Et, dansl'éloignement du Friche-aux-Chanoines, le Manoir Saint-Michel,miraculeusement reconstruit par un de mes derniers fidèles, dit pourdes siècles encore mon opulence et ma gloire anciennes. * * * Mais, hélas ! à parcourir mes vieilles rues, tu connaîtras vite madécrépitude et ma misère. Ma rue aux Fèvres n'est plus qu'un cimetière.Clos, les vieux logis ! Sans rideaux, les fenêtres basses !Déserts, les porches ! La « Salamandre », fief de la cité et « monumenthistorique », n'est plus fréquentée que des araignées et des cloportes.Des relents fades d'humidité et de bois pourri s'exhalent par lesdernières portes entr'ouvertes. Ma rue des Boucheries est aux Espagnolset aux Bretons, et là où rêvaient naguère des gentes demoiselles,s'entassent des montagnes de pommes de terre et des pyramidesd'artichauts, ici et là, un sculpteur, un tapissier, un artisan du ferou du bois, maintiennent et conservent — pour combien de lustres encore? — Ailleurs, au fond des cours qui furent autrefois rendez-vous degentilshommes ou salles de frairie des riches drapiers, grouille ets'entasse le monde misérable des chiffonniers, rétameurs, brocanteurset antiquaires... En vingt endroits, chancelante et vermoulue, je me fais informe ethonteuse, et j'appelle sur vous, ô pourries de la rue d'Ouville,bicoques moisies de la Touque et de l'Orbiquet, en dépit du pittoresquede vos lavoirs et de vos nippes, la purification de l'incendie, ladélivrance de l'effondrement... * * * [N’]Est-ce pas pour moi que ces vers-ci furent écrits ? Lefebvre, dédaignant et granits et truelles, Prit au bois vierge encor les troncs durs des cormiers Et les chênes noueux ; puis, des seuils aux larmiers. Sculpta ces toits, penchés du front sur les ruelles. D'une ogive, il couronna l'huis, fit aux poutrelles Serpenter des lézards, des monstres, des limiers. Et les logis furent Blasons ; qui pour cimiers Eurent les hauts pignons aux arcatures frêles. Vieux, comme enveloppés de légers tulles noirs, Des fiers bourgeois d'anutan, les précieux manoirs Semblent éterniser la vanité première : Mais les porches franchis, le long des murs croulants, Il n'est plus, dans l'horreur d'une ombre sans lumière, Que des décors pourris el de fades relents. * * * Je ne suis vraiment plus qu'une façade, une carcasse sublime et solideencore, mais derrière laquelle il n'y a plus rien — que les banalitésde la vie moderne. Mes fils, inconsciemment, l'ont senti depuislongtemps. — De mes plus beaux logis, les mieux situés, ceux quipouvaient servir encore à leur industrie ou à leur orgueil, ils ontdélibérément sapé la base, dressé sous mes poutres solides de robustespiliers de fonte, remplacé les devantures à contrevents par desvitrines à rideaux de tôle. Je consens à ces mutilations nécessaires,qui prolongent d'un siècle ou deux ma vieillesse, pour l'émerveillementde les yeux et l'ivresse de tes songeries. Quand la pluie arrose delarmes fines mes toitures de tuile, glisse à bruits saccadés dans mesgouttières, ou semble dégringoler des gargouilles de mes églises ;mieux, quand une brume falote ou bleuâtre, s'épand des pavés au ciel,qu'un glas tinte au clocher Saint-Jacques ou que le bourdon deSaint-Pierre s'ébranle lentement pour l'office du soir, quitte lapaisible hôtellerie de la rue au Chat, erre par les carrefours de marue Etroite, parcours mes silencieuses et monacales rues du Doyenné etdu Bailly (où l'on est si loin du monde), tout le quartier desBoucheries et de la place du Crochet, pour aboutir à la nuit de la rueaux Fèvres ! Si tu ne te sens pas transporté dans quelque moyen âgemystique et trouble ; si je n'alimente pas ta rêverie pour un soir etta mélancolie pour une nuit, c'est que je n'ai plus de cerveaux àféconder ni de cœurs à émouvoir, et qu'on peut insulter, incendier,saper et détruire Lisieux-la-Grise ! * * * Mais tu m'as aimée, et pour cela, je ne dois pas encore mourir. Meshôtes irrespectueux et ingrats ne s'en consolent point ; mes fils — mesvrais fils — plus rares chaque jour, mais phalange ardente, s'enréjouissent, et me consacrent le meilleur de leur talent. Si jen'abrite pas, comme Honfleur-la-Sainte, tout un peuple d'écrivains etd'artistes, venus là pour jouir du décor somptueux de la colline deuxfois sacrée, j'ai ma légion de probes artisans et de consciencieuxhistoriens. J'ai toujours eu un peintre pour traduire le spectaclechangeant de mes horizons et pour décorer mes édifices, du sculpteurpour ciseler les armoires de mes fiancées et les retables de mesautels, un poète pour être — aux temps de bourgeoisie prudhommesque oud'égalité démocratique — la risée de mes épiciers et de mes gueux ; unpoêle, hélas ! ma seule chance de gloire à présent... Jean Gaument a vu, derrière leurs vitres, mes boutiquiers aux petitesâmes vendre leur étoffe ou leur chocolat, et s'enrichir béatement sanssouci de rien, que du présent immédiat et positif. Qu'importe, si jelui ai fait, comme à d'autres, une âme d'ironiste et de révolté ? C'est la vie, et si la province d'hier est morte, il en reste aumoins les tombeaux. ...Je fais douces et tranquilles les veilles de l'abbé Hardy et de JeanLesquier, qui te raconteront mon histoire chez les libraires de la rueEtroite ou du Pont-Mortain ; je berce les nostalgies champêtres de LeRévérend, les rêves de Bunoust, et j'ouvre à Campion, fatigué desmauvais vins d'un Paris toujours étranger, l'ombre quiète et le cidrepur de mes cabarets sincères. Et si je ne te suis plus indifférente, ô passant, amateur d'art et debibelots, bien lesté, comme il sied, de billets bleus et de bank-notes,tu ne me quitteras point sans visiter l'atelier de J.-C. Contel, d'oùl'on ne voit que toits de tuile et pignons pointus (de Contel quiserait, à travers mes rues et jusqu'au fond de mes cours, le mieuxrenseigné des guides) ; l'exposition de l'Image Saint-Ursin où tuachèteras, pour un écu ou cinq louis, un vieux livre du grand siècle,un dessin de Robert Salles, une eau-forte de Léon Moignet ou uneaquarelle de Charles Bigot ; et la paisible retraite du maître huchierPatou, le plus traditionaliste de mes fils, pour lui commander unearmoire normande, ou quelque meuble de salon moderne aux sculpturessincères et de bon aloi… Juin 1917 Gaston LE RÉVÉREND (Ébauche pour la préface d’un roman : Lisieux-la-Grise, àparaître aux environs de 1920). * * * L'ÉCOLE DE FÉCAMP Le Peintre Henry-E. BUREL Au cours de l'étude que j'eus récemment (1) le plaisir de consacrer iciau grand peintre normand André Paul-Leroux, je fus amené à écrire : « Al'heure présente, une véritable Ecole de Fécamp s'adonne à l'artpictural, non sans bonheur. Citerai-je les intéressants efforts dignesd'être encouragés (et suivis), d'Henry Burel, de l'Abbé Denis, de RenéCrevel, de Charles Laperdrix...,de Marcel Simonin, d'Emile Caniel, deMaurice Talbot !... La tentation m'est souvent venue de placer cettecurieuse et vivante Ecole de Fécamp sous l'égide d'André Paul-Leroux, —mais je n'ai pu obtenir qu'il reconnaisse quoi que ce soit d'autre queles conseils donnés par lui, de loin en loin, à M. Henry Burel. » Normandie... et Normandy « n'offrent jamais à boire dans un verrevide » à l'instar de tant de revues et de critiques contemporains. Lesefforts de l'Ecole de Fécamp « sont dignes d'être encouragés etsuivis ». Nous les suivrons ; nous les encouragerons. Nous offronsaujourd'hui à nos lecteurs la primeur de deux vigoureux dessinslargement exécutés, à leur intention, par Henry-E. Burel, d'après deuxde ses bonnes toiles. Le talent de M. Burel est grand ; il grandiraencore. Contentons-nous pour aujourd'hui d'insister sur son tempéramenttout particulièrement agréable à étudier. Ce jeune artiste n'a passeulement, comme mille autres peintres, — et des meilleurs — un œilet une patte. Il ne traduit pas seulement, d'instinct, son impression: Il la détaille, il la savoure, il l'analyse, il lui livre son êtretout entier à l'exemple de son maître André Paul-Leroux. Mais tandisque ce dernier abandonne aux spectacles la totalité de ses sens et deson cœur, Henry-E. Burel, les sens aussi vibrants que ceux du maîtrefécampois, remplace le cœur par l'intelligence — et cela au point detraduire ses émotions à la fois picturalement et littérairement.Certes, le métier littéraire manque à l'auteur de Cour de Ferme —mais en lisant les deux... poèmes ci-dessous, aussi inédits que lesprésents dessins, les amateurs, tout en constatant l'intérêt puissantprésenté par le talent d'Henry-E. Burel, se convaincront que lalittérature, telle que la pratiquent des dizaines de nouveaux venustrop pressés de publier, est un art que possèdent aisément, sans aucuneétude, les hommes bien doués. Leçon de choses éloquente pour toute uneardente jeunesse littéraire que je ne veux point flatter, un peu parceque ce n'est point mon fait et beaucoup parce que je l'aime et parceque j'espère en elle. Document psychologique attachant qui souligne,explique le talent d'Henry-E. Burel — et l'aurait complété s'il enavait été besoin — ce qui n'est déjà plus. Georges NORMANDY. (1) V. Normandie, n°2, p. 14, col. 2.

ACTIVITES RÉGIONALISTES Courrier Trimestriel Beaucoup de faits. Peu de mots. Je veux essayer de signaler régulièrement les manifestations del'activité régionaliste française en général et normande plusspécialement. Le régionalisme va jouer un rôle de première importance dans larenaissance française, après la guerre. C'est, pour ses partisans de lapremière heure (car nous étions peu nombreux autour de Charles-Brun,lors de la fondation, voici près de quatre lustres, de notre FÉDÉRATION RÉGIONALISTE FRANÇAISE) de constater que, devant la miseau point universelle provoquée par le typhon rouge, le Régionalisme,non seulement demeure intact, mais encore se renforce, en dehors detout esprit de parti, de concours aussi puissants qu'inespérés. Cette encourageante constatation sera tout mon préambule. Il est assezlong à mon gré. M. Albert Doucerain, avocat à Evreux, consacre à la mémoire d'unécrivain normand, qui fut un magistrat de premier ordre, une précieusebrochure illustrée : Léon Tyssandier, sa Vie, son Œuvre (1862-1916)(1). Né à Evreux, le 30 mai 1862, d'une famille de condition modeste,Léon-Charles Tyssandier tomba frappé d'une hémorragie cérébrale, le 5juin 1916, à Nantes, alors qu'il présidait les assises de laLoire-Inférieure. Provincial, fier de l'être, malgré de fort beauxdébuts à Paris, honnête homme dans tous les sens du mot, Tyssandierlaisse une œuvre littéraire aussi considérable que variée : Figuresparisiennes (Ollendorff, 1887), études critiques fort goûtées d'ArsèneHoussaye ; La première passion, roman (Dentu, 1887) ; Un gouverneurde Paris : le général Lecointe ; les Brizol et les Caffieri (Flammarion, 1897) ; Souvenirs d'unefrançaise (Flammarion 1913) ; de sérieuses préfaces au Gentilhommenoir (1885), à Bernay et son arrondissement (1890) de Lottin deLaval, et aux Poésies d'un artisan (1896), du tonnelier-poète, JulesPrior, de Beaumont-le-Roger, un Mémoire sur la Réforme del'Enseignement secondaire (1888), des chroniques publiées par leJour, l'Evénement, le XIXe Siècle, (alors dirigé par EdmondAbout), et des poésies de premier ordre, imprimées par la GrandeRevue, la Revue parisienne et la Plume. Ces poésies lui valurentde figurer dans le meilleur florilège normand de notre temps : l'Anthologie des Poètes normands contemporains(2), de Ch. Th. Féret et M.-C. Poinsot. Il laisse en outre « une œuvrede pure et belle imagination » encore inédite : L'oubli sacré. « Ame aimante et pitoyable à autrui, imprégnée de mysticisme »,écrivain de talent, poète ingénieux, historien de la bonne école, LéonTyssandier — que l'admirable artiste Zacharie Astruc a supathétiquement crayonner, comme mes lecteurs peuvent le constater, — sesurvivra à lui-même, un peu grâce à la brochure vigoureusement etcorrectement écrite de M. Albert Doucerain, et beaucoup à l'œuvre qu'illègue aux lettrés de Normandie... et d'ailleurs. Un petit acte fort agréable, Sylvette ou le Devoir domestique (3), deM. Pierre Varenne, bien connu des lecteurs de la Dépêche de Rouen, aété imprimée à petit nombre par M. Lucien Wolf, qui est une manière dePlantin rouennais. Cette brochure, écrite avec goût, imprimée avecsoin, présentée avec chic, a sa place marquée dans toutes les bonnesbibliothèques de chez nous. Elle est dédiée à Mme Bourdon O'Mahony. La Lettre-Préface par laquelle l'éminent professeur-écrivain FortunatStrowski présente De la Musique et du Rêve (4), nous apprend quel'auteur, Jean Gui, estime demoiselle. La lecture de cette œuvre dedébut nous aurait fait jurer que nous nous trouvions en présence d'unhomme. Les demoiselles d'aujourd'hui... Au demeurant, qu'importe ? MlleJean Gui montre déjà mieux que des promesses de talent, voilàl'essentiel. Son talent paraît être fait d'une mixture de Lamartine etde Paul Fort. Cela chante et cela ruisselle à souhait, comme unefontaine faufilant ses eaux claires, à travers les cressons, les iris,et les salicaires... La Société Libre d'agriculture, sciences, arts et belles-lettres del'Eure, fondée en 1807, et reconnue d'utilité publique le 11 juin1832, est une de nos organisations provinciales les plus sérieuses, lesplus puissantes et les plus utiles, toutes ses sections font preuved'une activité fort louable et fort intelligente que la guerre n'a puralentir. Elle vient d'appeler à sa présidence notre célèbrecollaborateur Paul Harel, grand poète français et normand, et ellecomprend parmi ses membres des hommes aussi considérables que levigoureux romancier Joseph L'Hôpital ; le député-marquis de Boury ;Emmanuel Boulet, grand ami de l'agriculture dont nous avons eul'occasion de louer l'une des généreuses initiatives (5); Bourgne,professeur d'agriculture connu ; Bonnefoy, directeur de la Liberté del'Eure ; l'abbé Charles Guéry, qui va publier l'Histoire de l'abbayede Lyre, ouvrage de première importance que j'attends avec la plusvive curiosité ; Loriot, aimable, paisible et raisonnable législateur ;Chanoine d'Avranches, etc. Le Recueil des travaux de la Société estun document de première importance à tous égards : il devrait figureraussi complètement que possible dans les bibliothèques de tous lesrégionalistes de notre province. Le dernier numéro paru est en tous points digne de ceux qui leprécédèrent. On y trouvera notamment : le Discours aux lauréats duconcours Léon Petit (fermières et jeunes gens ayant maintenu leursherbages en bon état de culture, malgré la mobilisation de leursmaris), par M. Bourgne ; La participation de la femme à la vieagricole, conférence d'une documentation parfaite donnée à Evreux parMlle Louise Zeys, lauréate de l'Académie des Sciences morales etpolitiques ; la suite (pour l'arrondissement de Bernay), de l'admirableet monumentale Archéologie Gauloise, Gallo-Romaine, Franque, etCarolingienne, de M. Léon Coutil, qui allie à son érudition fameuse unréel talent descriptif ; un intéressant Rapport — dont je recommandela lecture à notre ami le sénateur G. Chauveau, qui se passionneutilement pour cette question — sur la Culture mécanique et sonaccomplissement dans le département de l'Eure en 1916, présenté par M.Alphonse Hubert, directeur des Services du Syndicat agricole del'arrondissement d'Evreux, etc. A l'heure où, sans trop de témérité, on peut avancer que l'Europe et lemonde ne seront sauvés de l'anarchie — et j'écrivais cela dès1908 ! (6) — que « par l'application d'une manière de fédéralismeraisonné, laissant à chaque groupement social un jeu aussi souple etaussi libre que possible de ses organismes, le respect le plus completde ses aspirations matérielles », à l'heure où, de même, on peutsupposer que « l'équilibre social ne saurait guère s'instaurer dans unseul pays, toutes les nations étant de plus en plus dépendantes lesunes des autres, du moins au point de vue économique (7) » — je tiens àféliciter encore la Société libre de l'Eure de correspondre nonseulement avec les Sociétés similaires — de valeurs et d'activitésinégales, hélas ! — des départements, mais encore et surtout avec denombreuses académies ou sociétés intelligemment réparties non seulementen Europe (Académie royale d'archéologie de Belgique, — hélas, cherprésident, Soil de Moriamé, avec qui je faisais une conférence àCambrai le jour de l'attentat de Sérajevo, que pouvez-vous faire àprésent dans votre Tournai encore aux mains des barbares ? — Litteraryand philosophical society of Manchester, Institut internationald'agriculture de Rome, Missouri botanical garden de Saint-Louis(U.S.A.), Musée national de Montevideo, etc. Je regrette seulement den'y trouver aucune organisation brésilienne — car le Brésil estpeut-être la République américaine la plus fougueusement francophile etcelle où les progrès intellectuels, agricoles et sociaux sontactuellement les plus sensibles. Telle quelle, la Société libre de l'Eure peut être étudiée partoutavec fruit : elle donne un superbe exemple et une leçon salutaire. De même que j'ai loué la Société libre de l'Eure d'avoir desrelations internationales choisies, de même j'ai le devoir de signalerici, en peu de mois, La Jonchée (8), recueil dû à M. Léon Lahovary,le meilleur poète roumain de langue française après la princesse HélèneVacaresco. « ...La Jonchée, ainsi que le dit l'auteur dans son avant-propos,c'est toute cette généreuse moisson de vies, de nobles vies humaines,de fleurs fauchées en pleine jeunesse, en pleine force, en pleinegrâce, et qui, froissées, meurtries, sanglantes, décolorées, jonchentl'âpre et broussalleux chemin — un chemin montant à l'infini, — quimène à la gloire... » Léon Lahovary devra se mettre en garde contre sa trop grande facilité —défaut de toutes les âmes trop riches en général et des âmes orientalesen particulier, même fortement disciplinées comme la sienne. Ceci dit,je suis tout à fait à l'aise pour saluer en Léon Lahovary un poète debelle race — un poète qui, après avoir produit de beaux vers isolés,nous offrit maints beaux poèmes — en attendant de ne nous donner plusque des poèmes parfaits, La Revue Normande sera désormais dirigée par le bon normandnormannysant, Aristide Frétigny (38 bis, rue Gassendi, à Paris).Cette publication, entièrement consacrée à l'art et à la littérature,inscrit à ses sommaires l'élite des écrivains de chez nous...'etd'ailleurs, de Paul Harel à Robert de la Villehervé, en passant parHenri de Régnier, Jean Revel, Georges Dubosc, Achille Paysant — etGuillaume Apollinaire. J'y ai lu avec le plus vif intérêt, de PierreVarenne une alerte biographie du joyeux Saint-Amant, le joyeuxSaint-Amant à qui justice complète n'est pas encore rendue, — unebonne, critique de l'œuvre du magnifique peintre Rouennais Dumont parAristide Frétigny, des pages signées Raymond Postal et Pierre Préteux,la délicieuse préface qu'Albert-Emile Sorel écrivit pour Celles quis'en vont, album (que je suis tout disposé à étudier en détail ici etailleurs) consacré aux vieilles demeures de l'Eure et de maSeine-Inférieure, par le dessinateur Jean-Ch. Contel et par le poèteAuguste Bunoust. Cette pittoresque œuvre d'art est éditée chez nous, àLisieux, 19, boulevard Sainte-Anne, par M. Robert Julienne. Utopie hier, le régionalisme est devenu l'objectif de nombreuxgroupements politiques — lisez les travaux excellents de Jean Hennessy,— littéraires, économiques et agricoles. Utopie hier, la Société desNations est actuellement l'objectif des diplomaties alliées. Leparallélisme des deux causes m'incite à conseiller aux régionalistesfrançais la lecture de deux livres d'une extrême importance quiparaissent ensemble : La Société des Nations (9) d'Edgard Milhaud,l'éminent doyen de la Faculté des sciences économiques et sociales del'Université de Genève, et Le Génie latin et le Monde moderne (10) del'illustre historien italien Guglielmo Ferrero, que je revois vis-à-visde moi entre mon ami et maître Clovis Hugues et l'indomptable AmilcareCipriani, autour d'une tablée choisie qu'il domina et séduisit sanseffort. Le message du Président Wilson avait déjà conféré l'investitureofficielle à la Société des Nations, nobles visées qui, jusque-là,paraissaient, chimériques, la déclaration ministérielle du cabinetRibot les avait consacrées lorsque le 5 juin, dans un ordre du jour quiemporta la presque unanimité des suffrages, la Chambre des députésproclama la nécessité de « GARANTIES DURABLES DE PAIX ET D'INDÉPENDANCEPOUR LES PEUPLES, GRANDS ET PETITS, DANS UNE ORGANISATION DÈSMAINTENANT PRÉPARÉE, DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS. » On pressent que dansl'universelle douleur s'enfante un ordre nouveau dit monde. Quellessont les directives de ce grand courant qui entraîne les sociétés versune humanité libre et organisée ? Quels sont les enseignements que doiten retirer notre pays ? Edgard Milhaud nous l'expose dans son livreclair, merveilleusement documenté et avec l'élan que donne la foi. Nulmieux que lui, qui avait déjà consacré sa vie à ces hautes idées avantqu'elles ne fussent de l'actualité, ne pouvait nous éclairer sur cegrand problème de l'heure présente. Guglielmo Ferrero, lui, prouve que l'idéal de la perfection est celuiqui, au point de vue historique, peut être commodément appelé latin. Etil traite la question tout à fait à fond. L'idéal de la puissance, créépar tous les peuples de l'Europe ensemble, est devenu, dans unecertaine mesure, un idéal germanique, parce que les Allemands l'ontporté aux exagérations extrêmes et en ont fait une espèce demessianisme ou de grossière religion nationale. L'antagonisme de l'esprit latin et de l'esprit germanique n'a de sens que si on leconsidère comme l'antagonisme de ces deux idéals. Mais en quoiconsiste l'antagonisme des deux idéals ? La partie du volume consacréeà cette question est la plus profonde et la plus originale. M. Ferrerodémontre que le dix-neuvième et le vingtième siècles ont fait desefforts surhumains pour nier qu'il y eût une contradiction quelconqueentre les deux idéals. La politique, la philosophie, la littérature,l'éducation ont travaillé avec une infatigable, énergie, dans ce sens.Mais la contradiction existait ; et elle a éclaté avec la guerreeuropéenne. Le choc de ces deux idéals contradictoires est, d'après M.Ferrero, le sens profond de la crise actuelle. La partie de l'œuvre intitulée : Du monde greco-latin au mondenouveau devra être particulièrement méditée en Europe. Outre qu'ellerend justice aux grandes républiques américaines, qui se réclamenttoutes de la France, — le Brésil en particulier, nous ne saurions tropnous en pénétrer, mérite toutes nos sympathies et toute notreadmiration, — elle dégage, dans un style d'épopée, la philosophieprofonde de l'évolution universelle ; elle explique logiquement lepassé et pénètre fort avant dans l'avenir. L'éditeur Lamerre va publier le Poème du Bugey de M. Pierre Aguétant.Ce livre marquera pour le Bugey — je puis le dire sans ambages car j'aieu le manuscrit entre les mains — une date analogue à celle que Mireille marqua pour la Provence. La portée de cette œuvrerégionaliste dépasse largement la région qui l'inspira. Le grandpeintre de la Bresse et de la Dombes, M. Johannès Son a composé pour le Poème du Bugey une fort belle suite de dessins et d'aquarelles. Victor Margueritte qui s'est magnifiquement consacré, corps et âme, àla renaissance française et à établir de nouveaux liens entre notrecontinent et le continent américain à l'usage duquel il publiel’Information Universelle (101, rue Saint-Lazare, à Paris) si pleinede faits et de chiffres, vient d'éditer, dans un but tout désintéressé,un somptueux annuaire — en plusieurs langues — qui, hors commerce, estenvoyé en hommage à des destinataires choisis. M. Herriot définit dansune lettre autographe le but de cet annuaire : « La France, écrit-il,traverse « pour la défense de ses droits, une redoutable épreuve quil'a trouvée plus forte qu'on n'imaginait. Au cours même de cetteépreuve, il faut qu'elle multiplie, ses relations avec les nationsdignes d'être fréquentées... Entre hommes libres, le lien commercialest le plus fort de tous. » Aux régionalistes, le Catalogue Annuaire de Victor Margueritteapparaîtra comme la meilleure vue d'ensemble de l'activité françaisedans tous les domaines. Un jeune poète honfleurais, M. Camy-Renoult, débute en librairie parune brochure qui, préfacée par Lucie Delarue-Mardrus, honfleuraise elleaussi, réunit sous le titre : L'Ombre de la Chapelle (11) des poèmesde valeurs différentes. La grande poétesse d'Occident et de Ferveurvoit juste lorsqu'elle écrit de M. Camy-Renoult qu'il est « en poésie »un vrai normand, ce qui signifie que, d'emblée, « il s'est mis à fairedes vers concis, sobres, lucides, et dont le lyrisme très racé secompose de raison autant que d'inspiration ». Normandie est force et raison, clamait l'autre jour Gaston Le Révérend. M. Camy-Renoult devra,toutefois, se méfier comme la plupart des jeunes vraiment doués, contresa virtuosité qui ne choisit pas toujours heureusement ses sujets et neproportionne pas son effort à leur importance. Il se délivrerarapidement des influences — d'ailleurs excellentes — qu'il subitencore. Le Petit qui dort « doit » à Rimbaud, Un gros souci « doit» au Jean Lorrain des Contes pour lire à la chandelle, — mais Monvieux Coin, est, à quelques rimailles près, une pièce d'anthologie : Je t'aime, ô mon pays, pour ta glèbe féconde, Pour tes prés accrochés sur le flanc du coteau, Et pour tes champs de blé, tes champs d'avoine blonde, Qui s'en vont jusqu'au bord de, l'eau... …………………….. Je t'aime pour le lit aux grands rideaux d'indienne, Où l'on naît, où l'on dort, où l'on aime, où l'on meurt, Le lit où notre mère a vu mourir la sienne, Où nos fils veilleront la leur... Il suffit. M. Camy-Renoult a du talent. Il aura plus de talent encore. Je rendrai compte, dans une prochaine chronique spéciale, du trèsimportant Congrès de la Fédération Régionaliste Française qui vientde tenir ses assises à Paris. Reçu : L'Aube, les Vibrations, par la Princesse Bruyère, etc., etc. Georges NORMANDY. Tout ce qui concerne la rubrique : ACTIVITES REGIONALISTES, courriertrimestriel, doit être directement adressé à M. Georges Normandy, 51,rue du Rocher, Paris (8e arr.) N. D. L. R. _____ NOTES : (1) Evreux, Siège social de la Société libre de l'Eure. (2) Floury, éd., 1903. (3) Rouen, Lucien Wolf, impr. éd. (4) La Maison Française d'art et d'édition, 16, rue de l'Odéon, àParis. 1 vol. 2 francs. (5) V. Normandie, n° 2. (6)(7) Georges NORMANDY : La question Catalane, Avertissement. (1vol. Bloud, éd., 1908.) (8)Librairie académique Perrin, Paris. 1 vol. 3 fr. 50. (9)(10) Bernard Grasset, édit. (11) Ed. de Lettres et Arts, 7, rue d'Amboise, à Paris, Couvertureillustrée par Marcel Otto. * * * Vagues... Compte l'Elément Qui but constamment La grève, Je suis ballotté Par l'Adversité Sans trêve. Sans aucun espoir, Je fais mon devoir ; J'achève Mon malheureux sort : J'attends que la mort M'enlève. Mais je suis joyeux Quand je te vois mieux Qu'en rêve, Ou quand, en tout lieu, Mon âme vers Dieu S'élève. 4 juillet 1917 Vincent-Louis MARTIN. * * * Imprécations Guillaume, sois maudit, toi qui voulus la guerre. Emule d'Attila, qui dépeuple la terre, Que des riches palais aux plus sombres taudis, Que des bons, des méchants, des héros, des bandits, Que du fol et du saint (qui jamais ne blasphème) Que du fourbe Satan et que de Dieu lui-même Ton nom soit abhorré ! — Que l'on tremble d'effroi En parlant du félon qui signe : Empereur-Roi ! — Empereur des bourreaux, — Roi des incendiaires, Suprême souverain des brutes sanguinaires, Voilà tes qualités. Il faut sur ton blason Changer « gueules » en « Sang » et graver à foison Des vieillards fusillés, des églises brûlées, Des enfants mutilés, des femmes violées, Et, dominant l'écu, un aigle maladroit Attaquant la Justice et vaincu par le Droit. Vincent-Louis MARTIN. Normandie est heureuse de publier ces quelques vers de l'excellentécrivain militaire, M. Vincent-Louis Martin, que trente ans decollaboration à la France militaire et la publication de deux trèsimportants ouvrages biographiques : Le maréchal Canrobert et LesGénéraux Français (édités par la Maison Charles Lavauzelle, à Paris)ont fait connaître dans le monde militaire plus encore que sesfonctions au ministère de la Guerre. Ces vers sont la secondeinfidélité faite à la littérature militaire par M. V.-Louis Martin, surnos instances, — la première ayant été, à notre connaissance, LaLégende de la rue de la Huchette, imprimée dans Mon Journal, l'élégant Magazine édité, pour la jeunesse, par la Maison Hachette N. D. L. R. * * * ÉCHOS DE NORMANDIE EURE EVREUX Un Préfet Normand en Normandie. — M. Robert Leneveu, qui vient d'êtreappelé à la Préfecture de l'Eure, est un pur normand. Né en 1865 àEcajeul (Calvados), il débuta dans l'administration, comme rédacteur auministère de l'Intérieur. Sous-préfet de Domfront en 1891, de Bernay,la même année, de Bayeux en 1900, il fut nommé secrétaire général desBouches-du-Rhône, en 1905, mais Marseille, n'étant pas en Normandie, ilne s'y installa même pas et reçut la sous-préfecture de Cherbourg, oùil resta jusqu'en 1910. Nommé préfet des Basses-Alpes, il s'en échappaau bout d'une année pour revenir en 1911, en Normandie, à la préfectured'Alençon, qu'il quitte pour s'installer à Evreux. M. Robert Leneveu,dont presque toute la carrière administrative s'est passée dans saprovince d'origine, a laissé les meilleurs souvenirs dans tous lespostes qu'il a occupés ; ils font bien augurer de son administrationdans l'Eure. CALVADOS HONFLEUR On vient d'inaugurer à la chapelle Notre-Dame-de-Grâce, quatre vitrauxd'art remarquablement exécutés par Gaudin, d'après les croquis de notrecollaborateur Camy-Renoult. Ces vitraux reproduisent les phasesprincipales de l'histoire du vieux sanctuaire. 1° Un duc de Normandie,en péril, au cour d'une tempête, fait vœu de construire une chapellesur la côte de Grâce. 2° Les pèlerins viennent, au péril de leur vieprier sur les ruines de l'ancienne chapelle effondrée dans unéboulement de la falaise. 3° Les capucins prennent possession dunouveau sanctuaire (chapelle actuelle). 4° Le Primat de Normandieconsacre solennellement la Vierge de Grâce. SEINE INFÉRIEURE ELBEUF Le Drap national. — Elbeuf a reçu à la fin du mois, dernier, lavisite de M. Metin, sous-secrétaire d'Etat aux finances, accompagné deMM. Brenier, maire et député de Vienne (Isère), et Bonnier, présidentde la Chambre de Commerce de cette ville, chargés d'une mission par leministère du Commerce. Ces messieurs venaient se concerter avec lesmembres de la Chambre de commerce et les fabricants de drap pourétudier la fabrication d'un « drap national », qui serait vendudans des conditions spéciales. Après les pourparlers échangés, un essaide cette nouvelle fabrication sera faite à bref délai et on a tout lieud'espérer un résultat favorable, qui viendra redoubler l'activité de lacité Elbeuvienne, et développer son industrie lainière. Guidés par M.Paul Fraenkel, président de la Chambre de commerce, MM. Métin, Bonnier,et Bronier oui visité les principaux établissements industriels etexaminé diverses questions ayant trait à l'avenir de la région. Au Conservatoire national de Paris. — Dans la liste des prix desConcours, nous relevons les noms suivants : Mlle Marguerite Hue, fillede M. le docteur François Hue, de Rouen, second prix de chant. M.Robert Bréard, qui fut élève de la maîtrise Saint-Exode, élève deXavier Leroux, premier prix d'excellence du Concours d'harmonie. * * * Les Ecoles Pratiques d'Industrie Hôtelière La Direction de l'Enseignement technique au ministère du Commerce etde l'Industrie communique la note suivante que nous nous faisons unplaisir de publier, afin de contribuer au recrutement de ces écolespratiques : « Les familles qui désirent préparer leurs enfants à lacarrière de l'hôtellerie, et qui, d'ores et déjà, se préoccupent de lesplacer dans une école, trouveront auprès des directeurs ou desdirectrices des Ecoles pratiques d'industrie hôtelière dont les nomssuivent tous les renseignements désirables en vue de la rentréed'octobre prochain. » En Normandie, ces écoles sont : ROUEN, rue Beauvoisine : Ecole pratiquepour les jeunes filles. Le HAVRE, rue de la Bourse : Ecole pratiqued'industrie hôtelière du Havre-Trouville, cours pour les garçons. * * * NORMANDIE, publiera dans son prochain numéro : Paysages Normands,Après un Repas de Noces..., de Paul VAUTIER, dont nous publions lacitation, au Palmarès Normand ; Manman poème en patois, de Gaston LERÉVÉREND, Encore..., poésie de Jean MIRVAL (Georges LEBAS) ; la suitede Colombine sauvée par Jean LORRAIN, illustrations de P.-J. Poitevin; La Dentelle Normande, par P. PRÉTEUX ; et des pages signées GeorgesNORMANDY, Henri BLIN, etc. * * * Le Palmarès Normand SEINE INFÉRIEURE  BOURGINE, zouave au ...° régiment de marche : « A fait preuve, pendantles derniers combats, d'énergie et de courage. A été blessé au cours dela progression. » Les écrivains et les artistes normands ont tous faitvaillamment leur devoir. La citation de M. Bourgine, en littératurePAUL VAUTIER, le prouve une fois de plus. Paul Vautier s'était faitconnaître, avant la guerre, en publiant un volume de contes : Au paysde Maupassant et un roman : John le Conquérant, œuvres (reproduitespar le Journal de Rouen), qui l'apparentent aux plus solidesécrivains de notre race et font de lui un continuateur de GustaveFlaubert et de Guy de Maupassanl. Nul doute que M. Paul Vautier,lorsqu'il se sera libéré des influences qui dirigèrent si heureusementses premiers pas ne s'affirme comme un romancier d'une originalitépuissante. Cela, semble-t-il, ne tardera guère. G. N. BOURGINE, zouave au ...° régiment de marche : « A fait preuve, pendantles derniers combats, d'énergie et de courage. A été blessé au cours dela progression. » Les écrivains et les artistes normands ont tous faitvaillamment leur devoir. La citation de M. Bourgine, en littératurePAUL VAUTIER, le prouve une fois de plus. Paul Vautier s'était faitconnaître, avant la guerre, en publiant un volume de contes : Au paysde Maupassant et un roman : John le Conquérant, œuvres (reproduitespar le Journal de Rouen), qui l'apparentent aux plus solidesécrivains de notre race et font de lui un continuateur de GustaveFlaubert et de Guy de Maupassanl. Nul doute que M. Paul Vautier,lorsqu'il se sera libéré des influences qui dirigèrent si heureusementses premiers pas ne s'affirme comme un romancier d'une originalitépuissante. Cela, semble-t-il, ne tardera guère. G. N.BUREL, PAUL, caporal-brancardier au 329e régiment d'infanterie : «Caporal-brancardier, d'une conduite et d'un dévouement au-dessus detout éloge. A été grièvement blessé le 23 septembre 1914, en soignantdes blessés dans un poste de secours. » M. Burel qui habite Fécamp, oùil est établi épicier, quai Bérigny, a été réformé en 1915, à la suitede sa blessure. VIGNÉ, CHARLES, médecin aide-major de 2e classe : « Venu au front, sursa demande, dans un régiment d'infanterie, donne en toutescirconstances l'exemple du plus complet dévouement. Le 20 mars 1917,bien que son bataillon fut en 2e ligne, s'est volontairement porté àplusieurs reprises dans un village bombardé de la ligne avancée pourdonner ses soins aux blessés civils et militaires et assurer leurévacuation. » M. Charles Vigné qui était adjoint au maire du Havre,mobilisé depuis le 1er décembre 1911, est au feu depuis septembre 1916. TERRIER, GUSTAVE, marin à la brigade des fusiliers-marins : « A faitpreuve de la plus grande vigueur et d'un entier dévouement dans ladéfense d'une position stratégique très importante. » M. Terrier quiest le fils adoptif de M. Edouard 42, rue des Bains, à Fécamp, estdisparu au cours de la bataille de l'Yser, le 17 décembre 1914. 21e RÉGIMENT TERRITORIAL D'INFANTERIE. « A la peine et au danger depuisle commencement de la guerre a toujours, dans les combats, auxquels ila pris part et dans les secteurs qu'il a défendus, mérité les élogespar sa bravoure, sa discipline et son moral inaltérable. » Cettecitation a valu la croix de guerre au drapeau du régiment. Le 21eterritorial est un régiment normand dont le dépôt est à Rouen. Abbé CARREL, aumônier du 119e d'infanterie : « Constamment en routedans le secteur, malgré l'intensité du bombardement, faisant par soninsouciance du danger l'admiration de tous et exerçant sur les hommesune remarquable influence morale. Pendant vingt-six jours dans lesecteur de... a été la providence et le réconfort des blessés auprèsdesquels il s'est prodigué jour et nuit. » C'est la deuxième citationde M. l'abbé Carrel, qui était vicaire à la cathédrale de Rouen. CALVADOS PREMPAIN, PIERRE, sous-lieutenant d'artillerie lourde, observateur àl'escadrille F. 205 : « Observateur digne d'éloges à tous les points devue : sait allier à sa valeur professionnelle les plus belles qualitésd'allant et de hardiesse, en tenant tête aux avions ennemis rencontrésen cours de mission et en les écartant. A rendu les plus grandsservices, en particulier du 6 avril au 6 mai 1917, dans des conditionsatmosphériques très dures. » M. Prempain est le fils de notre confrèreA. Prempain, directeur du Moniteur du Calvados. VATTIER, JOSEPH, sous-lieutenant au 21e colonial : « Officier brave etcourageux, ayant une haute conception de ses devoirs militaires. Le 20mars 1917, a été blessé en exécutant une reconnaissance d'avant-postesennemis, malgré le feu de leurs mitrailleuses. » M. Vattier étaitrédacteur en chef du Journal de Caen. MANCHE LELOUP, OCTAVE, brancardier : « Excellent brancardier, s'est faitremarquer en maintes circonstances, par son sang-froid et soninitiative. S'est particulièrement distingué le 30 avril 1917, dansl'accomplissement de sa difficile mission. » M. Octave Leloup est lefils de M. et Mme Adolphe Leloup, de Sainte-Marie-du-Mont.  PIQUOT, capitaine au long cours, de Saint-Vaast-la-Hougue : « Sonnavire étant attaqué par un sous-marin, a réussi par son énergie, sonsang-froid et ses qualités manœuvrières, à se faire abandonner del'ennemi. » LAROQUE, enseigne de vaisseau de 1re classe, auxiliaire, de La Hongue,commandant le Saint-Philippe, coulé en mer, le 29 novembre 1916 : «Officier très énergique. En a donné des preuves en défendantcourageusement son bâtiment contre un sous-marin. Déjà cité à l'ordrede l'armée. » LETHIMONNIER, brancardier, état-major du premier groupe, du 50erégiment d'artillerie : « Sang-froid, courage et dévouement à touteépreuve. Appui moral du groupe considérable. A relevé des blessés dansmaintes circonstances, pénibles, et particulièrement pendant lesoffensives de Champagne, aumônier du groupe. » M. l'abbéLethimonnier, fils du sympathique libraire de Valognes, étaitprofesseur à l'Institut Saint-Paul, de Cherbourg. GESLIN, MARCEL, soldat de 1re classe au 1er régiment d'infanteriecoloniale : « Bon soldat de 1re classe, l'fait bravement son devoir entoutes circonstances. A été blessé dans les tranchées de premièreligne, le 11 juin 1917. Trois fois blessé depuis le début de la guerre,Marcel Geslin, fils de M. Geslin, retraité des postes, vient d'êtreréformé. ____________________ Le Gérant : MIOLLAIS. _________________________________________________________ IMPRIMERIE HERPIN, Alençon. Vve A. LAVERDURE, Successeur. | ||