Vers une Action Normande

X. – LES CAUSES.

(Suite.)

Rien n’est bonou mauvais que par lapensée.

HAMLET.

Si nous résumons le chapitre des causes – des causes lointaines – nousdirons que la première erreur d’aiguillage dans les directionsspirituelles de la France, remonte au dix-huitième siècle : ce sièclequi partit en guerre contre des abus trop réels, n’employa pas la bonnemanière. Est-ce influence des idées absolues qu’il voulait réformer ?Est-ce résultante du tempérament impulsif de la Race ? Toujours est-ilqu’au lieu de s’inspirer des sages exemples du libéralisme anglais, sipratique, si réaliste et par là même si conciliant, il futintransigeant et

dogmatisa à rebours : il dogmatisa au nom (ce quiest grave), d’un Credo matérialiste, négateur et destructif. Ledix-huitième siècle et sa fille hautement reconnue, la Révolution, necherchèrent pas à « adapter », à « réformer », mais à supprimerradicalement pour remplacer. Ce ne fût plus un noble et réalisableidéal qui servit de guide aux foules tout à coup privées de leurstuteurs, ce fut l’idéologie, cette mère incontestable de toutes lesfolies politiques : la démagogie, la surenchère électorale n’en sontque les descendantes.

Les conséquences se devineraient si l’histoire de France n’était pointlà pour les affirmer. Ce sont ces crises d’autorité, de responsabilité(1), de continuité (2), de compétence que nous avons analysées.

Les philosophes du dix-huitième siècle, les auteurs de la Révolutionfrançaise, n’ont pas su ou voulu prévoir les catastrophes que pouvaitentraîner l’aventure tentée sans la prévoyance nécessaire. Ils ontvoulu brûler les étapes, méconnaître le principe – bon pour lessociétés comme pour la nature -

Natura non facit saltum. Ils ontvoulu enfin émanciper une enfant inexpérimentée,

sans éducation, sansinstruction préalables ; ils l’ont dégagée de tous devoirs au momentoù ces devoirs devenaient essentiels à la bonne marche des affairespubliques ; ils ont supprimé les étais séculaires, tourné en dérisionles Traditions… et l’on s’étonne du résultat !

Mais si le suffrage universel devait remplacer le monarque, lesministres responsables, il fallait au préalable lui enseigner sesdevoirs, la mission qui allait lui incomber ! Dieu sait si la missionde gouverner ne s’improvise pas et si elle est délicate en un siècle oùles rapports sociaux, économiques, internationaux sont devenus d’unecomplexité inimaginable !

Quand on songe à l’imprudence de ceux qui remirent dans de tellesconditions, au peuple français encore en enfance les trésors nationaux,on s’étonne que les choses n’aient pas plus mal tourné : à défaut descience, d’éducation, le peuple avait l’instinct de conservation, dubon sens et les magnifiques qualités de la Race ; comme ce fut heureux! Le système D… nous a sauvés plus d’une fois au cours de notreHistoire, il ne faudrait tout de même pas l’ériger en doctrine.

Il est nécessaire qu’on arrive à se pénétrer de cette idée que lesuffrage universel ne vaut que par les directions qui lui sont donnéeset qu’au moment où il devient dans un pays la source de toutes choses,il importe que ses directions soient honnêtes, claires, averties del’histoire et des intérêts vitaux du pays.

Or, la Révolution ne sut pas se dépouiller de l’esprit dogmatique àrebours dont j’ai parlé plus haut ; il se trouva que l’Idéal qu’elleembrassa – par passion, par haine de l’ancien régime – fut le plusopposé à celui d’une démocratie vraiment digne de ce nom ; au lieu deconcilier, elle divisa et pour s’appuyer (dans ce qui fut trop souventune lutte entre Français) sur le nombre elle flatta la foule (et sesbas instincts) au lieu de l’instruire des lourds devoirs qui luiincombaient.

Ce sont ces vérités qui commençaient à se faire jour avant la guerre etque celle-ci a mises en pleine lumière pour la grande masse descombattants qui savent s’unir et collaborer tout en respectant leursconvictions souvent très opposées. Elles avaient ces vérités, faitécrire au philosophe si clairvoyant qu’est Gustave Le Bon, dès 1911,les lignes prophétiques que voici :

« Nous n’avons nullement méconnu, dans cet ouvrage, l’importance decertaines acquisitions de la Révolution à l’égard du droit des peuples.Mais avec beaucoup d’historiens, nous avons dû admettre que le gainrécolté au prix de tant de ruines eût été obtenu plus tard, sanseffort, par la simple marche de la civilisation. Pour un peu de tempsde gagné, que de désastres matériels accumulés, quelle désagrégation morale dont nous souffrons toujours ! Ces brutalessections dans la chaîne de l’histoire ne se réparent que trèslentement. Elles ne le sont pas encore.

… Quoique l’expérience de la Révolution ait été catégorique, beaucoupd’esprits, hallucinés par leurs rêves, souhaitent de la recommencer....Pendant que les rêveurs poursuivent leurs chimères, excitent lesappétits et les passions des multitudes, les peuples s’arment tous lesjours davantage. Chacun pressent que dans la concurrence universelle,il n’y aura plus de place pour les nations faibles.

Au centre de l’Europe grandit une puissance militaire formidable,aspirant à dominer le monde afin d’y trouver des débouchés pour sesmarchandises et pour une population croissante qu’elle sera bientôtincapable de nourrir.

Si nous continuons à briser notre cohésion par des luttes intestines,des rivalités de partis, de basses persécutions religieuses, des loisentravant le développement industriel, notre rôle dans le monde seravite terminé. Il faudra céder la place à des peuples solidementagrégés, ayant su s’adapter aux nécessités naturelles au lieu deprétendre remonter leur cours ; sans doute le présent ne répète pas lepassé et les détails de l’histoire sont pleins d’imprévisiblesenchaînements, mais dans leurs grandes lignes, les événements semblentconduits par des lois éternelles. »

C’est pour avoir oublié ces lois éternelles, pour avoir méconnu les «réalités » que la France souffre des maux que nous avons dénoncés. Etla cause de tout cela, c’est l’Idéologie,

c’est-à-dire la tendance àcroire que tout est autrement qu’il n’est.

Idéologues ceux qui ont dressé l’individu contre l’Etat !

Idéologues ceux qui ont proclamé la bonté foncière de l’homme, conclu àl’inutilité, des Religions et des Morales (3) ! Idéologues encore ceuxqui n’ont pas voulu croire à la permanence de l’esprit de barbarieallemande !

Idéologues les pacifistes bêlants et ceux qui ont cru à la forcemagique du droit ! Idéologues ceux qui, en démocratie, ne parlent quede droits et pas de devoirs ! Idéologues enfin ceux qui ont cru que lecandidat serait l’irréductible défenseur des intérêts nationaux contreles intérêts particuliers, le sien y compris !

Mais répliquera-t-on, la France souffrait d’autres maux d’ordredifférent et il semble bien que les responsables n’aient pas été cettefois ces « avancés » que vous dénoncez si vigoureusement.

Nierez-vous, me dira-t-on, que les « Enfants de la « Tradition » aientfait preuve dans tous les champs de l’activité humaine d’unedésespérante timidité – tranchons le mot – d’un esprit de routinealarmant ?

N’est-ce pas chez les « fils de l’Esprit nouveau » qu’il fallait allerpour trouver l’application de méthodes commerciales, scientifiques,industrielles qui avaient fait leurs preuves ? Chez eux : outillage,réglementation des rapports entre ouvriers et patrons, confort,hygiène, etc., etc., … indiquaient un souci constant de progrès qu’onne rencontrait que rarement chez les autres. En matière municipale quin’a conservé dans mainte et mainte petite ville, ce souvenir des luttesd’avant-guerre, entre les deux partis. Les « modérés » amassaient,mettaient de l’ordre dans les finances, mais s’enlisaient dans laroutine et se refusaient aux réformes, aux travaux que commandaitl’intérêt public sagement compris ; puis venaient les « avancés » quividaient les caisses municipales, mais dotaient la villed’installations modernes, effectuaient des travaux et « réalisaient »des transformations souvent heureuses et que d’ailleurs les villesétrangères avaient opérées bien avant nous ! Si bien que l’électeurn’avait trouvé rien de plus sage que de faire alterner à la mairie «modérés et avancés » : ceux-ci pour dépenser, ceux-là pour réparer lesbrèches faites au trésor et remplir les caisses !

Eh bien nous ne contesterons pas cet esprit de timidité routinière chezles « enfants de la Tradition » !

M. Paul Bureau dans cet admirable livre : «

La Crise morale des tempsnouveaux » l’a reconnu et mis en relief beaucoup mieux que je nesaurais le faire !

Soyons justes, toutefois, en disant que toute une phalange s’étaitlevée dès avant la guerre, formée d’hommes venus des horizonspolitiques les plus divers et qui prévoyant les conséquencesdésastreuses pour la patrie de ce divorce entre celles queWaldeck-Rousseau avait appelé les deux jeunesses, avait réagi de toutson cœur, de toutes ses forces contre le mouvement séparatiste !Faut-il rappeler

Le Sillon de Marc Sangnier, puis plus tard,

LaDémocratie, les jeunes Radicaux ? Etc.

Ce regrettable esprit existait, mais à qui ou à quoi l’attribuer ?C’est cela qui importe en cette partie de nos études, laquelle tend àrechercher les causes de nos maux ? Est-ce à cet « obscurantisme »dénoncé par les loges comme la résultante nécessaire des religions ? Onpouvait chercher à berner le peuple avec ces histoires misérables…,avant que les démocraties anglaise, américaine, n’aient apporté jusquessur notre sol la preuve décisive du complet accord de l’Idéal religieuxet du progrès scientifique ! (4) J’imagine qu’on n’osera plus soutenirpareilles balançoires à « la Homais » après la guerre ! Venez dans nospopotes d’officiers et vous verrez quelle entente étroite, quellefranche camaraderie existent entre « ceux qui vont à la messe » et «ceux qui n’y vont pas ». La vraie tolérance, la véritable liberté depensée, l’union sacrée enfin telle qu’elle doit régner après la guerre,nous l’avons réalisée au front depuis longtemps.

Non, cet esprit routinier avait d’autres causes : il procédait del’intolérance élevée à la hauteur d’un dogme par tout le mondeofficiel, par toutes les majorités d’avant-guerre ! Le fils de laTradition blessé dans ses sentiments intimes, traité en suspect, en

minus habens s’enfermait dans sa tour d’ivoire : il évitait – souventennemi de la lutte – de se mêler aux foules ; trop souvent, il secantonnait dans une attitude d’opposition hargneuse, il ne se frottaitni au peuple ni aux idées nouvelles confisquées pour leur seul profitpar les mauvais bergers ; ne connaissant pas les Fils de l’Espritnouveau, il les jugeait mal, injustement ; de même, il étaitsous-estimé par ceux que le candidat avait dressés contre lui dans unintérêt de basse cuisine électorale et, de fait, il retardait !

Si bien que la France à qui tout (passé, situation géographique, race,climat) criait qu’elle ne pouvait vivre et prospérer que par l’unionétroite de toutes ses forces fut divisée en deux camps ennemis quiparalysèrent son activité. Nos charretiers normands disent de leursdeux chevaux qui ne s’entendent pas que l’un tire à « Hue » pendant quel’autre tire à « Dia » ! Et l’on sait qu’en pareille occurrence le charn’avance guère…, quand il s’agit du char de l’Etat, c’est grave !

Cet antagonisme funeste des deux camps à la veille de la guerre est, àn’en pas douter, la résultante des causes lointaines que nous avonsdénoncées plus haut : il ne peut pas, il ne doit pas reparaître aulendemain de la Paix ! Il serait criminel de le permettre.

Avant de terminer ce chapitre des causes qu’il me soit permis de direpourquoi nous avons le ferme espoir que le pays les a déjà comprises etqu’il possède assez de maturité d’esprit pour réaliser à la fin de nosépreuves, les nécessaires conciliations.

(

A suivre.)

G.VINCENT-DESBOIS.

________________________

(1) Sous l’ancien régime, un Louis XVI, un Fouquet, ont « payé » desfautes « dans la fonction ». Avons-nous eu rien de semblable depuis unsiècle ?

(2) Une ferme qui change souvent de fermier, me disait un de messergents, « ne gagne pas ». Je crois qu’il pensait à la France.

(3) Une étude passionnante à faire serait celle-ci : De l’Emile deJ.-J. Rousseau à Cempuis ! Si Taine a exagéré avec son Animal féroceet lubrique, Musset et Pascal : le premier avec son Dieu déchu qui sesouvient des cieux ! et surtout le deuxième, avec son : Ni ange nibête ! sont combien plus vrais !

(4) L’œuvre immense et magnifique de l’Y. M. C. A. portera, je l’espèrebien, des leçons profitables dans tous les milieux de France. ═════════════════

L’Œuvre de Reconstitution

______

Un diplomate des Etats-Unis, M. Davis Jayne Hill, vient de publier uneétude intitulée :

La Reconstruction de l’Europe (1). Ce livre montrecomment les Américains envisagent les problèmes posés, en ces annéesd’épreuves, à la vieille Europe, dont l’édifice social est àrenouveler. Au régime primitif qu’il appelle le

tribalisme,c’est-à-dire l’assujettissement des tribus les plus faibles à la plusforte, M. David Jayne Hill prévoit que doit se substituer, commerésultat du conflit actuel, la prééminence du principe de solidaritéhumaine fondée sur la suprématie de la loi et du droit.

C’est le contre-pied des principes bismarckiens et de la philosophieprussienne. Comme le fait remarquer M. Jacques Morland (2) :l’Allemagne, malgré sa force, n’a jamais pu s’assimiler ni lesAlsaciens, ni les Polonais, tandis que les Etats-Unis par la seuleautorité de la loi, réussissent à amalgamer les races les plusdifférentes et à en faire une seule nation. Comparez encore l’union desraces aux Etats-Unis, et leur opposition irréductible dans l’empireaustro-hongrois.

L’Allemagne, pour assurer sa domination, s’oppose à la « Reconstructionde l’Europe » d’après ces règles du droit nouveau qui seraient lanégation de son hégémonie. Il faut au gouvernement allemand le maintiende l’état anarchique dans lequel se trouvent les diverses nationalitéseuropéennes : il tente de l’assurer par les paix séparées et par lesdémembrements qu’il impose aux peuples les moins résistants. Ainsi ils’essaie à affermir la supériorité de son autocratie puissante et deson organisation rigide sur les démocraties qui l’entourent : c’estvraiment le

Vieux Dieu dressé contre l’idéal moderne. Le devoir desdémocraties est donc de venir à bout de l’impérialisme germanique, qui,dit M. David Jayne Hill, est moins une forme de gouvernement qu’unsystème d’exploitation par des moyens coercitifs.

On voit par là quelles idées-forces ont inspiré les courageux citoyensde la libre Amérique dans la lutte ardente et effective qu’ils ontentreprise contre la

barbarie allemande. Quelle puissance peutrésister à l’élan vigoureux de cette nation dressée pour le triomphe deces principes de la civilisation que résument les mots : droit etliberté ?

Il est intéressant de rappeler, à cette occasion, ce que V. Hugo,heureusement inspiré, écrivait dans une esquisse sur les civilisations(3) : « Que sera l’avenir de cette société européenne, qui perd de plusen plus chaque jour sa forme papale et monarchique ? Le moment neserait-il pas venu où la civilisation que nous avons vu tour à tourdéserter l’Asie pour l’Afrique, l’Afrique pour l’Europe, va se remettreen route et continuer son majestueux voyage ? Ne semble-t-elle pas sepencher vers l’Amérique ? Pour cette terre, ne tient-elle pas unprincipe nouveau ? Nous voulons parler ici du principe d’émancipation,de progrès et de liberté, qui semble devoir être désormais la loi del’humanité… Aussi, si ce principe est appelé, comme nous le croyonsavec joie, à refaire la société des hommes, l’Amérique en sera lecentre. De ce foyer s’épandra sur le monde la lumière nouvelle qui,loin de dessécher les anciens continents, leur redonnera peut-être vie,chaleur et jeunesse. »

Il y aura un siècle bientôt que ces lignes paraissaient : Hugo neprévoyait certes pas au milieu de quelles convulsions se réaliserait sapensée. Mais il avait su discerner que le Progrès n’était pluscompatible avec les entraves qui, dans chaque pays de la vieilleEurope, s’opposaient à sa marche : institutions désuètes dont lespeuples ne parvenaient pas à se libérer.

Ce sursaut de l’autocratie allemande aura été nécessaire pour entraînerl’ébranlement de l’édifice. Et il aura fallu, pour en triompher, lesecours de ce peuple américain dont l’idéal est la liberté et pour quiseuls comptent « les idéalistes qui ne s’endorment pas dans les idées,mais qui savent transformer les idées en faits (4) », idéalistes dontle Président Wilson est l’illustration éclatante.

Ce secours américain nous est non moins indispensable pour réorganisernotre société française après la guerre. C’est auprès des hommesd’action d’outre-mer qu’il nous faut chercher des lumières, des modèlespour enfin donner à nos institutions ce caractère vraiment démocratiqueque nos préjugés, nos routines, nos « anciennetés » n’ont jamais puleur permettre d’acquérir. Pour qu’aux trois théocraties successivesd’Asie, d’Afrique et d’Europe succède « la famille universelle »,société des nations annoncée par Hugo, il est nécessaire que semodifient à la fois les règles qui président aux rapports des peuples,et les constitutions particulières à chacun d’eux.

A ces conseils qui nous reviennent d’au delà de l’océan, nous ne devonspas rester étrangers. Tirons profit des exemples que nous offrent lescitoyens de la République américaine. Notre terre peut recevoir encorede nouvelles semences et les féconder. Jusques à quand le spectacle detant de ruines, de souffrances et de morts laissera-t-il dans leurindifférence les « à quoi bonistes », gens au petit cœur qui consententavec un sourire à ce que le sacrifice des autres soit accompli en vain !

Nous devons à nos morts, et nous sommes, vis-à-vis de nous-mêmes et denos descendants, dans l’obligation morale d’avoir la volonté dereconstruire. Notre pays, qui a témoigné d’un courage militaire sanségal, serait-il donc incapable désormais de tout courage civique ?Intéressons-nous donc – et encourageons les si leur but nous agrée – àceux qui çà et là, bravement et avec foi, se sont mis à l’œuvre : tellecette « association nationale pour l’organisation de la Démocratie »(5), parmi les promoteurs de laquelle on trouve avec joie les nomsd’industriels et commerçants normands. Que son programme, plein de sensutilitaire et pratique, excite au moins la curiosité du plus grandnombre ; qu’on le discute, qu’on le contredise ! mais qu’on sortede cette inertie dans laquelle se complaisent à l’égard de la chosepublique certains Français.

Que ceux-ci démontrent d’abord la vanité de l’effort à faire, au momentoù leurs concitoyens au front comme à l’arrière donnent tant detémoignages d’énergie ! Dans cette entreprise de reconstruction, larégion normande, fière de son passé, plus fière encore aujourd’hui desexploits des siens et de sa prospérité, ne voudra pas se laisserdistancer. Les Normands répondront aux appels, qui déjà dans cetterevue, leur ont été adressés : et comme les qualités de la race sonttoujours là, leur décision une fois prise, ils feront leur ce jugementd’Emerson sur ses compatriotes : « Quand le Yankee mord à quelquechose, rien au monde qui lui fasse lâcher prise. »

M. ANOYAUT.

___________

(1) Traduit par L. P. Aloux, Payot, éditeur.

(2) Opinion, numéro du 3 août 1918.

(3) Littérature et philosophie mêlées. Fragment d’histoire, 1827.

(4) Emerson, Autobiographie vol. II, édition Colin.

(5) On peut demander au signataire de ces lignes aux bureaux de laRevue, le programme de cette association, dans lequel nous relevons desaspirations qui ont toujours été celles de Normandie. Elargir le cadre des départements en constituant douze à quinzerégions, décentraliser certains services publics incombantaujourd’hui à l’Etat, en maintenant l’unité de législation surl’ensemble du territoire. Suppression de l’alcoolisme ; amélioration des logements ouvriers etpaysans ; multiplication des naissances, protection de la santépublique. Adaptation de l’enseignement à la vie pour préparer directementl’enfant à la profession et à l’existence sociale. ═════════════════

L’Organisation Economique régionale

____

EN NORMANDIE

En signalant le projet de partage de la Normandie, en deux régionséconomiques, sur l’initiative des représentants de la Basse-Normandie,je demandais ce que pensaient de cette division les Chambres deCommerce et les représentants des départements de l’Eure et de laSeine-Inférieure, et à la demande qui m’en avait été faite, j’offraisd’ouvrir dans les colonnes de

Normandie une enquête sur cettequestion.

Des réponses me sont parvenues qui prouvent que les organisations, dudépartement de l’Eure surtout, n’y sont pas restées indifférentes.

Ainsi, le 20 septembre doit se réunir à la Préfecture d’Evreux, uneCommission du Conseil général, à laquelle sont convoqués tous lesreprésentants du département, pour discuter la question qui nouspréoccupe.

De son côté, la Chambre de Commerce d’Evreux doit se réunir dans lespremier jours d’octobre pour étudier également cette question de ladivision de la France en régions économiques.

Je pense pouvoir, dans notre prochain numéro, rendre compte de ces deuxréunions.

Dans la Seine-Inférieure, l’une des Chambres de Commerce de cedépartement, me répond « qu’elle a décidé de ne faire aucune polémiquedans la presse sur le projet de division de la Normandie en deuxrégions économiques. »

Je ne comprends pas très bien cette réponse car dans l’étude que nouspoursuivons de cette question n’est jamais entrée l’idée d’aucunepolémique, mais seulement le désir de la voir approfondir par lesorganisations appelées à en bénéficier et d’aboutir à une solutionconforme aux intérêts de la Normandie.

S’il est démontré que la division en deux régions est plus avantageuseque l’établissement d’une seule, nous l’accepterons sans récrimination,car tous les régionalistes sincères ne poursuivent d’autre but que laprospérité de leur petite patrie et non son asservissement à un intérêtlocal.

Les Chambres de commerce et les Conseils généraux de la Haute-Normandienous semblent avoir compris l’importance de cette question, mais nousnous demandons s’il en est de même des représentants parlementaires àqui, sur la demande de nombreux correspondants, nous l’avions parlettre signalée à leur attention, car peu nombreux sont ceux qui ontbien voulu nous répondre.

En remerciant ceux d’entre eux qui ont bien voulu nous faire connaîtreleur avis, nous souhaitons que tous, à l’exemple de leurs collègues dela Basse-Normandie se préoccupent de cette question de l’organisationéconomique de la région normande, de laquelle dépend pour une grandepart la prospérité du pays.

*

* *

La Chambre de Commerce de Bordeaux a pris l’initiative d’un groupementqui, sous le nom de

Sixième Région, comprendrait le bassin de laGaronne et de ses affluents navigables.

La

Cinquième région est constituée et comprend les régions deLimoges, Angoulême, Cognac, Guéret, Niort, La Rochelle, Rochefort,Poitiers, Tulle, Périgueux.

Voilà deux régions qui ont compris « que la formule la meilleure de larégion future sera celle qui satisfera le plus grand nombre de besoinset comprendra le plus grand nombre d’éléments. »

La

quinzième région n’a pas encore pu se mettre d’accord sur le choixde sa capitale : Orléans ou Bourges, mais voici que le conseilmunicipal de Nevers essaie de mettre d’accord les deux villes rivalesen demandant que le siège de la région soit fixé à Nevers.

A. MACHÉ.

_______

Le Faucardement mécanique

dans la Mise en Valeur des Rivières

et Canaux de la Normandie

______

Dans une précédente étude consacrée aux richesses hydrauliques de laNormandie (1), nous avons fait ressortir l’importance considérable quis’attache à l’utilisation de la houille verte, cette force que noscours d’eau mettent à la disposition des nombreuses industries et del’agriculture de notre région.

Il serait paradoxal de dire que nous avons intérêt à faciliter l’emploide cette énergie que la nature nous prodigue gratuitement à travers lessiècles, et cependant, il est de toute évidence que, pour généralisercet emploi au profit des grands intérêts régionaux, pour le bien dupays, de ses laborieuses populations, il est nécessaire de sepréoccuper du régime des eaux, de l’entretien de nos rivières, coursd’eau et canaux, non seulement pour assurer la parfaite utilisation desforces hydrauliques, mais aussi pour solutionner un problème quiintéresse, à la fois, l’agriculture, la batellerie et l’hygiènepublique. Cet entretien des cours d’eau naturels et des canaux comprenddivers travaux ayant pour but de maintenir à la section d’écoulement unprofil déterminé, afin de conserver la vitesse et le niveau du pland’eau. Par les curages, les dragages, on enlève les vases, lesatterrissements, on régularise le lit des cours d’eau et les berges.

Une autre opération non moins importante que celles-ci, est le

faucardement, qui consiste en la suppression des végétaux aquatiquesdont le développement est rapide dans les portions à faible pente et,par suite, à faible vitesse d’écoulement. Certains végétaux aquatiquesopposant une grande résistance à cet écoulement, il en résulte uneélévation de la surface des eaux provoquée, précisément, par ladiminution de la section de débit, due au ralentissement de la vitessedu courant. Les débordements désastreux et l’impossibilité d’utiliserl’eau comme force motrice tiennent, dans bien des situations, à cetteélévation du plan d’eau due à la présence des végétaux qui constituentun obstacle permanent parce qu’on a négligé d’entretenir le lit ducours d’eau.

Le faucardement des rivières et canaux de la Normandie, leur mise envaleur par cette opération constituent donc un des facteurs dudéveloppement de nos richesses naturelles, et c’est pourquoi nous avonsvoulu étudier, ici, cette question qui est si intimement liée à notreprospérité régionale. Nous nous empressons, du reste, de remarquer que,depuis bien des années – au moins douze à quinze années – toute unerégion de la Normandie, celle du Calvados, qu’arrosent la Dives et sesaffluents, a subi une heureuse transformation grâce aux travaux defaucardement effectués sur une vaste étendue. Vers son embouchure, laDives serpente dans des terrains presque horizontaux, formant desmarais d’une superficie d’environ 4.000 hectares qui, il y a de celaplus de soixante ans, étaient improductifs et malsains, malgré lesefforts faits pour les assainir et les mettre en culture. Les travaux,poursuivis pendant dix ans, de 1865 à 1875, nécessitèrent une dépensede 1.500.000 francs, soit en moyenne, 375 francs par hectare. Le

Syndicat des Marais de la Dives, qui comprenait 23 communes, fitétablir plusieurs ouvrages d’art (ponts, vannes, etc.) ouvrir 90kilomètres de canaux, et régulariser 40 kilomètres de cours d’eau, dontl’entretien exigeait chaque année, une dépense d’environ 30.000 francs,soit 230 francs par kilomètre et 7 fr. 50 par hectare. Le faucardement,effectué trois fois par an, de mai à septembre, pour assurerl’abaissement du plan d’eau, revenait, à bras, de 15 à 18 francs parkilomètre et par opération – avant la guerre, bien entendu – et encoreétait-il difficile de se procurer la main-d’œuvre nécessaire pourexécuter ces travaux. Dans cette région de la Normandie, la terre estgénéralement très fertile, mais pour entretenir les herbages etobtenir, des cultures, des rendements élevés, il faut de l’eau ;l’homme doit compléter l’œuvre de la nature. Les travaux dedessèchement et d’irrigation de la vallée de la Dives qui, avec sesaffluents et ses canaux, arrose des prairies plantureuses, ont fait dece pays un des plus riches de la région normande.

La végétation dans les cours d’eau et canaux varie beaucoup, mais elleest généralement d’un développement rapide, d’où nécessité derenouveler souvent, durant l’été, les opérations de faucardement.

Jusqu’en 1902, ces opérations s’effectuaient avec le faucard ou faux àlong manche, manœuvré de la rive ou d’un bachot, par deux équipesd’ouvriers, tirant alternativement, à l’aide de cordes, l’instrumentformé par plusieurs lames de faux dépourvues de talons et articuléesentre elles, chaque lame portant un bout de chaîne qui la maintientappliquée sur le plafond du cours d’eau.

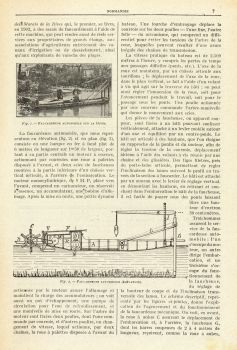

Le faucardement effectué ainsi à bras d’homme est une opération lente,coûteuse, nécessitant un nombreux personnel ; aussi lui a-t-onsubstitué le faucardement mécanique, qui s’effectue au moyen de lafaucardeuse mécanique, ou bateau faucheur automobile, imaginé par uningénieur distingué de la Normandie, M.Amiot, d’Argences (Calvados)(fig. 1). C’est le

Syndicat des Marais de la Dives qui, le premier,se livra, en 1902, à des essais de faucardement à l’aide de cettemachine, qui peut rendre aussi de réels services aux propriétaires degrands étangs, aux associations d’agriculteurs entretenant des canauxd’irrigation ou de dessèchement, ainsi qu’aux exploitants de varechsdes plages.

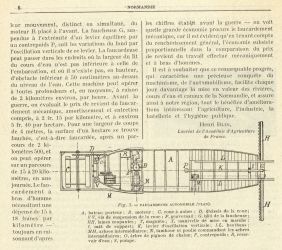

La faucardeuse automobile, que nous représentons en élévation (fig. 2)et en plan (fig. 3), consiste en une barque en fer à fond plat de 6mètres de longueur sur 1m 50 de largeur, portant à sa partie centraleun moteur à essence, actionnant par courroies une roue à palettesdisposée à l’avant, et deux scies de faucheuses montées à la partieinférieure d’un châssis vertical articulé, à l’arrière del’embarcation. Le moteur monocylindrique, de 8 H. P., placé versl’avant, comprend un carburateur, un réservoir à essence, unaccumulateur, une bobine d’allumage. Après la mise en route, une petitedynamo actionnée par le moteur assure l’allumage et maintient la chargedes accumulateurs ; on voit aussi un pot d’échappement, une pompe decirculation pour l’eau de refroidissement, et une manivelle de mise enroute. Sur l’arbre du moteur sont fixées deux poulies, dont l’unecommande par courroie, et d’autres poulies, un changement de vitesse,lequel actionne, par deux chaînes, la roue à palettes disposée àl’avant du bateau. Une fourche d’embrayage déplace la courroie sur lesdeux poulies – l’une fixe, l’autre folle – du mécanisme, qui comprendun différentiel pour éviter les torsions de l’arbre de la roue,lesquelles peuvent résulter d’une usure inégale des chaînes detransmission.

La vitesse pratique du bateau est de 2.500 mètres à l’heure, y comprisles pertes de temps aux passages difficiles (ponts, etc.). L’axe de laroue est maintenu, par un châssis articulé aux tourillons ; ledéplacement de l’axe de la roue, dans le plan vertical, se fait àl’aide d’un volant à vis qui agit sur la traverse du bâti ; on peutainsi régler l’immersion de la roue, soit pour l’avancement pendant letravail, soit pour le passage sous les ponts. Une poulie actionnée parune courroie commande l’arbre-manivelle qui donne le mouvement auxscies.

Les pièces de la faucheuse, ou appareil coupeur, sont fixées à un bâtipouvant coulisser verticalement, attaché à un levier mobile autour d’unaxe et équilibré par un contre-poids. Le bâti est articulé à deshaubans, que l’on éloigne ou rapproche de la poulie et du moteur, afinde régler la tension de la courroie, déplacement obtenu à l’aide desvolants à vis réunis par une chaîne et des glissières. Des tigesfiletées, près du porte-lame articulé, permettent de réglerl’inclinaison des lames suivant le profil en travers de la section àfaucarder. Le bâti est attaché par un anneau avec le levier de réglagevertical, en démontant les haubans, en retirant et couchant dansl’embarcation le bâti de la faucheuse, il est facile de passer sous desponts laissant libre une hauteur d’environ 50 centimètres. Trois hommesassurent le service de la faucardeuse automobile : l’un s’occupe dumoteur, un autre dirige l’embarcation, et un troisième s’occupe dufonctionnement de la faucheuse, du réglage de la hauteur de coupe et del’inclinaison transversale des lames. Le schéma descriptif, représentépar les figures ci-jointes, donne l’explication de l’agencement et dufonctionnement de la faucardeuse mécanique. On voit, en avant, la roueà aubes C assurant le déplacement de l’embarcation et, à l’arrière, lafaucheuse G, dont les barres coupeuses de 2 à 4 mètres de longueur,reçoivent, comme la roue à aubes, leur mouvement, distinct ousimultané, du moteur B placé à l’avant. La faucheuse G, suspendue àl’extrémité d’un levier équilibré par un contrepoids P, suit lesvariations du fond par l’oscillation verticale de ce levier. Lafaucardeuse peut passer dans les endroits où la largeur du lit du coursd’eau n’est pas inférieure à celle de l’embarcation, et où il n’existepas, en hauteur, d’obstacle inférieur à 50 centimètres au-dessus duniveau de l’eau. Cette machine peut opérer à toutes profondeurs et, enmoyenne, à raison de 2 kilomètres environ, par heure. Avant la guerre,on évaluait le prix de revient du faucardement mécanique, amortissementet entretien compris, à 2 fr. 15 par kilomètre, et à environ 5 fr. 40par hectare. Pour une largeur de coupe de 4 mètres, la surface d’unhectare se trouve fauchée, c’est-à-dire faucardée, après un parcours de2 kilomètres 500, et on peut opérer sur un parcours de 15 à 20kilomètres, en une journée. Le faucardement à bras d’homme nécessitantune dépense de 15 à 18 francs par kilomètre – toujours en raisonnantd’après les chiffres établis avant la guerre – on voit quelle grandeéconomie procure le faucardement mécanique, car il est évident qu’entenant compte du renchérissement général, l’économie subsisteproportionnelle dans la comparaison du prix de revient du travaileffectué mécaniquement et à bras d’hommes.

Il est à souhaiter que ce remarquable progrès, qui caractérise uneprécieuse conquête du machinisme, de l’automobilisme, facilite chaquejour davantage la mise en valeur des rivières, cours d’eau et canaux dela Normandie, et assure ainsi à notre région, tout le bénéficed’améliorations intéressant l’agriculture, l’industrie, la batellerieet l’hygiène publique.

Henri BLIN,

Lauréat de l’Académie d’Agriculture de France.

_____________

(1) Voir Normandie n° 16, de juillet 1918. ═════════════════

Réveillons la Terre de France !...

_______

Notre éminent ami, M. Emmanuel Boulet, président du SYNDICAT AGRICOLEDU ROUMOIS,

continue sa féconde campagne théorique et pratique enfaveur de notre agriculture. Il vient d’envoyer aux membres de ceSyndicat la très utile circulaire suivante qu’il nous communique et quenous souhaitons voir répandre par toute la presse normande. – N.

Réveillons la terre de France que nous laissons s’endormir. – Laterre est une usine végétale où il faut travailler et apporter sanscesse toutes les améliorations possibles, et qui pourrait facilementproduire en moyenne le double, ou peut-être même le triple, de cequ’elle rapporte ordinairement.

Charles Nordmann disait en 1916, dans la

Revue des Deux-Mondes : « LaFrance, la plantureuse France, malgré son climat unique et modéré,malgré la richesse de son sol heureux ; la France initiatrice de tantde découvertes dans tous les domaines, qui a été l’instigatrice desprincipaux progrès de la chimie agricole et la première protagonistedes engrais chimiques est aujourd’hui, dans l’intensité relative de saproduction du blé, au quinzième rang et devancée par la plupart desautres pays. »

Dehérain disait : « Quand une terre est convenablement remuée, aérée,travaillée, l’azote habituellement inerte qu’elle renferme évolue,devient soluble, assimilable et, si nous sommes réduits à acheter desnitrates, c’est que le travail du sol tel que nous le pratiquons estinefficace. C’est aux ingénieurs à se mettre à l’œuvre ; c’est à euxqu’il appartient d’imaginer un instrument qui divise, remue, secoue,aère le sol tout autrement que ne font encore nos charrues et nosherses, qui, certainement, dans 50 ans d’ici, devront être reléguéesdans les magasins de curiosités à côté des pieux durcis au feu desGaulois. »

Il est certain que tout ce qui améliore l’aération et la division de laterre améliore son rendement.

Depuis longtemps, on a remarqué que dans les terres finement divisées,le blé est remarquablement prolifique.

Les expériences de Grandeau, qui ont donné 43 quintaux de blé àl’hectare, ont prouvé ce qu’on peut obtenir lorsqu’on traite la plantecomme une récolte sarclée, de façon à la préserver des plantesparasites et à tenir le sol constamment ameubli et propre.

De 1906 à 1914, la moyenne du blé récolté à l’hectare a été de 32quintaux en Danemarck, de 25 en Belgique et de 13 en France. La récoltedu seigle, de l’orge, de l’avoine, des pommes de terre et desbetteraves à sucre est également beaucoup moindre à l’hectare en Franceque dans certains autres pays. Ces différences de rendement proviennentuniquement de ce que les méthodes de culture sont chez nous surannées,beaucoup moins modernes que les méthodes appliquées ailleurs, et qu’encomplément du fumier de ferme nous employons beaucoup moins que lesautres pays les engrais nécessaires qui rendent à la terre les élémentsfertilisants que lui ont pris les récoltes précédentes. Tout vient delà.

La terre de France est parmi les meilleurs, et en abandonnant laroutine et en suivant les progrès pour la cultiver, elle produiralargement et au de là même si sa population était doublée (1) tout leblé nécessaire à la fabrication du pain dont ses habitants aurontbesoin.

Voici ce que le bureau du Syndicat agricole du Roumois engage sesadhérents à méditer très sérieusement dans leur intérêt.

Le Président,

Emmanuel B

OULET. ______________________

(1) Georges Ville affirmait, dès 1860, que la terre de France pourraitalimenter cent millions d’habitants si elle était convenablementcultivée. – G. N. ~~~~~~~

Le Cidre dans l’Antiquité

_____

S’il est une renommée dont la Normandie ait, à juste titre, le droit des’enorgueillir, c’est bien celle de son cidre. Dans

Normandie de mai1917, M. Henri Blin se dit « tenté de consacrer aux mérites, à lagloire du cidre de Normandie, tous les souvenirs qui attestent, pard’éloquents panégyriques, par des écrits humoristiques, par des odes etpar des chants, que le « breuvage étincelant » excita, de tout temps laverve, le talent de nos écrivains et inspira la muse de nos poètes. »Il y renonçait devant l’abondance des matières. Il est cependant untémoignage qui me semble assez peu connu : c’est celui du cardinal duPerron.

Le cardinal du Perron était, dans sa jeunesse, ce qu’on peut appeler unfranc buveur. Après avoir avalé vingt verres de vin, il sautait « àplein saut », avec des mules et des escarpins, la longueur devingt-deux semelles, au grand ébahissement du bonhomme Ronsard.Néanmoins, il aimait à faire l’éloge du

citre, « excellent breuvage,sain et délicieux ».

« Il n’y a rien, ajoutait-il, qui consume plus l’humide radical que levin, et le citre l’en retient et le fomente… On m’en a envoyé de laBasse-Normandie en bouteilles, qui est le plus excellent que j’aiejamais bu ; il passe en délices tous les vins et tous les muscats… M.de Tiron disait que, s’il laissait l’usage du citre pour prendre duvin, il mourrait. (1) »

Son Eminence s’en reférait d’ailleurs à l’autorité de saint Augustin.Les Manichéens reprochaient de son temps aux Catholiques d’être gensadonnés au vin, tandis qu’eux n’en buvaient point. « C’est vrai, leurrépondait l’évêque d’Hypone ; mais vous buvez d’un suc tiré de pommesqui est plus délicieux que tous les vins et que tous les breuvages dumonde. » Tertullien appelle aussi le cidre : «

Succum ex pomisvinosissimum ».

*

* *

Une aussi haute antiquité met en question l’origine de ce breuvage, quejusqu’ici tous les auteurs s’accordaient à fixer en Normandie. Au moyenâge, l’auteur de la

Maison rustique écrivait : « Je ne ferai icirecherche de l’inventeur premier de ce breuvage : dirai seulement que,comme Noé, transporté du plaisant goût du suc qu’il exprima du raisinde la vigne sauvage plantée par lui-même, fut le premier inventeur defaire et boire le vin ; aussi quelque Normand affriandé de la saveurdélicate du jus des pommes et des poires, inventa la façon du cidre etpoiré. Je dis

quelque normand, car c’est en basse Normandie appelépays de Neux, où ce breuvage a pris commencement. »

Toutefois les Encyclopédies reconnaissent « qu’au XIIe siècle, le cidren’était pas encore en usage en Normandie, comme le témoignent les versdans lesquels Baudri de Bourgueil dit qu’à Lisieux on ne connaissaitpas le vin, mais seulement la cervoise (bière) ».

D’ailleurs l’étymologie suffirait à diriger nos recherches en dehors dela Normandie. Le mot

cidre se rattache étroitement à l’espagnol

sidra, écrit plus anciennement

sizra : en grec et en latin

sikera. Sur la foi de saint Jérôme, les dictionnaires nous font mêmeremonter à l’hébreu, où le mot

Schechar signifiait toute boissonenivrante. Ce terme rappelle le nom d’une plante des Indes, le

haschih, qu’au temps des Croisades, le Vieux de la Montagne faisaitmâcher à ses adeptes avant de les lancer au massacre des chrétiens d’oùleur nom de

haschichin, en français,

assassin. Le cidre a sansdoute des effets moins funestes ; mais le cardinal du Perron faitremarquer « qu’il enivre comme le vin et que l’ivresse en est plusmauvaise, parce qu’il est plus froid. »

*

* *

Ainsi fixés sur l’origine de son nom, nous pouvons reconstituer, aumoins très sommairement, l’histoire du cidre.

De l’Afrique, les Arabes l’ont apporté en Espagne, et particulièrementen Biscaye, où les Normands, grands coureurs de mers, sont allésle chercher. Le cardinal du Perron est formel sur ce point : « Le cidrebien d’Afrique et il y a longtemps qu’il est en usage en ce pays-là. Delà il est venu en Biscaye et de là en Normandie. Aujourd’hui, quand nosNormands n’en ont point, ils envoient leurs vaisseaux en Biscaye, d’oùils en rapportent. »

Voilà de quoi exercer, me semble-t-il, la sagacité des historiens de laNormandie.

Z. TOURNEUR.

Dieppe, ce 18 août 1918.

________________________

(1) Cf. Perroniana, 2e édition, Cologne, G. Scayen, 1669. ____________________________

Tout en causant…

____

La guerre aura eu cet avantage… Quel mot stupide viens-je d’écrire ?Comme si cette chose horrible qu’est la guerre, source de tant dedeuils et de larmes, de tant de misères et de ruines, pouvait, sousquelque point de vue qu’on l’envisage, être avantageuse à qui que cesoit ou à quoi que ce soit. En dépit du proverbe, un malheur n’estjamais bon… Je veux dire que le conflit sanglant où la France estengagée depuis quatre ans et d’où elle sortira victorieuse, loin de lalaisser meurtrie et abattue, suscitera au contraire, dans ce pays, unformidable et merveilleux sursaut d’énergies nouvelles et insoupçonnéesqui le tirera de la léthargie et de la torpeur où menaçaient des’enliser ses forces productives.

Je pensais à cela, à cette rénovation industrielle et économique qui,au lendemain du jour béni de la paix, complétera magnifiquement letriomphe de nos armes, en lisant dans le dernier numéro de «

Normandie» l’article, d’une si intéressante documentation, de M. Henri Blin,sur l’utilisation et la mise en valeur des forces hydrauliques de notrebelle et riche province.

Ce dernier numéro de «

Normandie » est venu me trouver, non sansavoir fait quelques détours et subi quelques retards – (par cestemps-ci, les envois confiés à l’administration des postes musardentsouvent en cours de route et prennent volontiers le chemin desécoliers) – dans un petit village du pays de Bray, près duquel couleune petite rivière, la plus jolie et la plus gracieuse des petitesrivières, qui mériterait d’être chantée par un poète élégiaque, commela Voulzie le fut naguère par Hégésippe Moreau. Mais l’époque n’est pasaux vers bucoliques ; des soucis d’un prosaïsme plus impérieux et plusterre à terre, si je puis ainsi parler à propos d’un ruisseau, noussollicitent et nous hantent et c’est étonnant, non ce n’est pasétonnant, c’est tout naturel et bien humain, comme on a peu de vague àl’âme, quand on se sent en appétit.

Et à ce point de vue matériel et utilitaire, ma petite rivière du paysde Bray a aussi son charme ; ses eaux vives et murmurantes ne prêtentpas qu’à la rêverie, elles recèlent entre leurs longues herbes vertesqu’incline le courant, de ces truites à la chair fine et savoureuse quisont le régal des fins gourmets, car la truite est la reine despoissons d’eau douce. Mais il faut savoir la prendre, et c’est un sportauquel je m’entraîne, sans grand succès, du reste, je l’avoue en toutehumilité. Je suis trop distrait, je n’ai pas le coup d’œil assez vif,ni le poignet assez prompt, et puis, au lieu de suivre d’un regardattentif la mouche artificielle qui au bout de mon fil, sautille à lasurface de l’eau clapotante, il m’arrive trop souvent de penser à autrechose, et je rate les plus belles « touches » et je rentre bredouille àla maisonnette dont le toit moussu abrite ma villégiature agreste.

Ce qui ne m’empêche pas, du reste, de trouver le soir, sur la tablerustique, une belle truite apportée par mon hôte, plus habile et plusexpérimenté que moi dans l’art subtil de la pêche à la ligne volante.

Le lecteur va peut-être se demander par quelle obscure associationd’idées, j’en suis venu, après avoir cité l’étude consacrée par M.Henri Blin, dans le dernier numéro de «

Normandie », à l’emploirationnel de la houille verte normande, à parler d’une petite rivièredu pays de Bray, et des truites que je n’y pêche pas, mais dont je merégale tout de même.

La transition s’explique. C’est que précisément en suivant, la gaule àla main, les bords émaillés de fleurs de cette petite rivière poétiquequi semble aujourd’hui ne couler, sous l’ombre des saules, que pour leseul agrément des yeux et la délectation des « amants de la nature »comme on disait du temps de Jean-Jacques, car elle ne fait même plustourner le moindre petit moulin, je songeais que cette douceur pouvaitse transformer en force et cette poésie en réalisation d’énergies.

Evolution prestigieuse des idées et des choses qui s’accomplira demain.Cette eau miroitante dont chante si gentiment le clapotis auquelrépond, comme dans un concert alterné, le gazouillis des oiseaux, cetteeau, par la magie de la Fée Electricité, actionnera de puissantesmachines et de formidables engins. Cette petite chose frêle et délicatequi se meut paresseusement dans les sinuosités de son cours deviendraun facteur de l’essor économique ; elle donnera l’activité, la vie, laforce aux fabriques et aux usines ; elle révolutionnera le mondeindustriel.

Des petits ruisseaux sortent les grandes rivières, disait-on autrefois.Des petits ruisseaux sortiront désormais la richesse, la prospérité, lapuissance de notre pays.

Et je t’en aime davantage, ma jolie petite rivière du pays de Bray, quiréflète dans les eaux limpides la douce sérénité et les teinteschangeantes de notre ciel normand. Va, hâte-toi, ne t’attarde plus sousles ombrages et le long des prés, précipite ton cours, fais de la forceet de l’énergie, travaille, toi aussi, pour la France !

Mais, si c’est possible, garde, à ma chère petite rivière, garde lestruites frétillantes et savoureuses….

Henry BRIDOUX.

____________________

A propos de Vie Régionale

______

IMPRESSIONS VERNONNAISES

____

La « décentralisation » est à l’ordre du jour et la guerre aura sansnul doute donné aux aspirations « régionalistes » en même temps qu’unevision plus nette et qu’une vigueur nouvelle, comme une justificationplus évidente et plus ample.

Il semble vraiment que notre pays, étouffé depuis un siècle et quartpar la centralisation révolutionnaire et napoléonienne – à laquelle,pour être juste, Louis XIV avait bien préparé le terrain – soit décidéenfin à briser ces liens trop étroits qui paralysent son développement,et qu’il aspire à retrouver les règles de sa physiologie normale –celle à laquelle il dut jadis, et jusqu’au moment où il brisa avec cesrègles, la première place dans le monde.

Il faut sans doute que ces aspirations soient bien profondes etqu’elles répondent à quelque chose de bien réel pour que la politique,la politique électorale elle-même, qui s’en soupçonne cependant simenacée, se soit trouvée obligée de composer avec elles et de semblerles adopter – afin, n’en doutons pas, de les exploiter à son profit.

Eh bien – lorsque, par une expérience dont je dirai un mot afin defaire bien comprendre les circonstances tout à fait spéciales, et sansdoute assez rares, qui m’ont permis de l’éprouver – on se trouve encontact avec « l’élément cellulaire », avec un organisme défini decette vie locale, je veux dire avec une petite cité formant un touthomogène et quasi autonome, ayant toutes les raisons d’avoir sa viepropre et personnelle, une question, à laquelle on ne songe pasordinairement se pose – bientôt impérieuse : ces aspirations ont-elleschances de succès ? Sont-elles aptes à vivre et à se développer ?Portent-elles

réellement en elles un germe, un principe de vie – oune sont-elles qu’une survivance, infiniment respectable certes, maispurement sensitive, du passé ?

Question paradoxale, presque impie, semble-t-il, dans une

Revue quiest précisément l’expression de cette aspiration vers une vie locale !Et cependant elle se pose bien à qui éprouve, comme je viens del’éprouver,

la puissance d’oubli des

petites villes (1), la sorted’empressement même qu’elles mettent à détruire elles-mêmes ce qui estla substance essentielle de leur personnalité, c’est-à-dire

leurhistoire propre, et à l’anéantir, à la noyer, dirait-on, dansl’histoire générale – à l’effacer servilement devant celle-ci, mêmedans les points où cette excessive condescendance ne saurait selégitimer par rien.

*

* *

Je ne suis pas né à Vernon et je n’y ai point de famille. Par mon sang,je suis même plus encore Breton que Normand. Mais j’ai été élevé danscette petite ville. J’y ai vécu ces années de jeunesse et d’adolescenceoù l’esprit se forme, où le cœur s’éveille, où s’amassent lesconnaissances, les impressions et les idées qui mèneront l’hommeensuite durant toute sa vie. Je n’ai pas d’autres horizons familiersque les siens : c’est aux lignes de ses collines, au cours de sonfleuve, aux arbres de sa forêt, aux voûtes élevées de son église ques’accrochent tous mes souvenirs d’enfant, et si je ne suis qu’un filsadoptif, je ne crois cependant abuser ni des mots, ni des idées en meconsidérant comme un enfant de cette cité (2). L’existence m’en aenlevé à l’âge où la vie réelle s’ouvre pour l’homme ; c’est surd’autres bords que s’est déroulée pour moi « la lutte pour la vie », etje n’ai rien laissé ici – que mon souvenir fidèle, affectueux etreconnaissant.

Eh bien, lorsque un quart de siècle écoulé, les circonstances me refontbrusquement et pour quelques jours citoyen de Vernon, une chose mefrappe vivement et un peu tristement : c’est de voir déjà presqueeffacée – de telle sorte que lorsqu’un temps égal ne sera encoreécoulé, elle sera certainement tout à fait oubliée – la trace de ceuxqui s’identifiaient alors avec le corps même de la cité.

Qu’on ne croie point qu’il ne s’agit tel que de souvenirs personnels,respectables sans doute, mais dont la collectivité ne sauraitvalablement s’encombrer. Les quelques noms sur lesquels je vaism’arrêter le montreront bien, je l’espère.

*

* *

Au cimetière – sur les pierres duquel j’ai retrouvé tant de nomsfamiliers ! – se dresse, au-dessus d’un modeste tombeau, une pyramideoù se lisent ces mots :

DUBOIS PÈRE

1804-1875

DUBOIS FILS

1831-1908

DÉCÉDÉS

APRÈS UN SIÈCLE D’ENSEIGNEMENT.

Un siècle d’enseignement ! Cela compte, je pense, dans la viepersonnelle d’une petite ville. Et nombreux sont sans doute ici ceuxqui, directement ou indirectement, avec gratitude ou inconsciemment,doivent dans leur pensée, dans la formation de leur esprit, dansl’orientation même de leur sentiment, quelque chose à ce foyer de vieintellectuelle.

« La pension Dubois » – mais ce fut, il y a cinquante ans, unevéritable gloire locale ! et ce fut pour Vernon un moyen de rayonnementau moins régional, dont je crains bien qu’elle n’ait jamais depuisretrouvé l’équivalent.

Elle fut fondée par l’ancêtre, assez modestement, dans une maison qu’onvoit encore à l’angle de deux rues. L’une d’elles a eu le bonheur deconserver jusqu’ici son savoureux nom de vieille rue de vieille villeet se nomme encore la rue Porte-Huchette ; l’autre, l’ancienneGrande-Rue, est devenue la très banale rue Carnot. La vieille demeure,avec son galbe si délicieux d’antique logis, ses pans de bois, sagrande porte bâillante qui laisse voir l’escalier, où les marches sidouces et si compatissantes aux jambes des aïeules, s’incurvent en unegrande révolution – la vieille demeure est toujours là. Mais rien n’yrappelle plus les bons ouvriers qui ont vécu, travaillé et pensé entreses murs. Pendant longtemps, une inscription à demi effacée y laissaitlire encore :

PENSION DUBOIS. Une peinture relativement récente a toutsupprimé.

Lorsque le fondateur eut cédé la direction à son fils, l’établissementpassa dans l’immeuble de l’avenue Gambetta – alors le « Grand Cours »,si je ne m’abuse. Ce fut la période d’activité, de vie débordante, desuccès et de gloire.

Tous ceux qui l’ont connue ont gardé le souvenir vif et net de cettefamille dont la silhouette semblait incorporée à la physionomie même desa ville. La nature avait infligé à M. Dubois une gibbosité énorme. Onl’appelait communément « le petit bossu », et pour ses élèves, il étaitmême plus familièrement encore, « Bosco ». Mais le cerveau avait prissa revanche de la difformité du corps. Supérieurement intelligent, douéd’un esprit à qui sa causticité ne valut pas que des amitiés, pénétréjusqu’aux mœlles de la vieille formation que donnent les « humanités »comme nos pères les comprenaient, secondé par une femme supérieure quiétait bien de la même famille spirituelle que lui-même, il sut donner àsa maison d’enseignement une importance, une splendeur même, qu’onn’eût pas crue possible, et qui même aujourd’hui apparaît à peinecroyable, quand on constate la torpeur où la petite ville est retombéeaprès sa disparition.

Classique de toute son âme, et ayant formé dans cette voie des espritsqui n’eussent rien gagné de plus à fréquenter de plus illustresmaîtres, il avait su cependant s’adapter merveilleusement auxaspirations si parfaitement équilibrées qui, au lendemain de nosdésastres de 1870, créèrent le

Diplôme d’Etudes de l’Enseignementsecondaire spécial. Ce diplôme n’a pas vécu, sans doute parce qu’iln’était l’expression que d’une conception haute et désintéressée. Maisceux qui l’ont vu en application se sont accordés à reconnaître que,sans s’abaisser aux basses conceptions de l’utilitarisme immédiat quitriomphé plus tard, sans viser à cette puérile prétentionencyclopédique qui fait la nocivité et la faillite du « primarisme »,il avait réussi cette œuvre harmonieuse et rare de « faire des hommes »

adaptés à la vie laborieuse de leur région. Or la vie propre de cetterégion est essentiellement

la vie agricole : l’avis unanime fut qu’ily réussit parfaitement.

Obtenant dans l’ordre des études classiques pures, tous les succèspossibles, l’Institution Dubois triompha vraiment dans la préparationde ce diplôme, et ce fut de tout le Vexin et de toute la régioncirconvoisine qu’afflua vers ce centre la jeunesse terrienne etcommerçante. Les pères y envoyèrent leurs fils : une sorte de

tradition s’esquissa. Par là le cercle s’étendit et la proportion des

parisiens finit par être notable parmi les élèves internes. Et ce futalors comme une première ébauche de ce

retour à la terre qui fut simanifeste à la veille de la guerre. Le mouvement, brisé par les effortsd’une administration centrale qui n’ignora rien plus que ses devoirsles plus immédiats, fut alors étouffé, mais il s’agissait d’unenécessité si vraie que nous l’avons vu renaître. Pourquoi nesaluerions-nous pas avec respect et émotion ce précurseur qui fut nôtre? N’est-ce donc pas là le moyen le plus sûr d’affirmer en même tempsnotre aptitude à une vie autonome ?

De l’Institution Dubois sont sortis, à côté d’un nombre de médecins, denotaires, d’avocats, d’ingénieurs suffisant pour attester sa valeurdans le « plan secondaire », une pléiade de ces hommes qui, dans tousles domaines de l’activité pratique, fait la

vie vraie d’un pays.Ceux-là se distinguèrent à ceci qu’ils unissaient à un sens parfait desaffaires, une culture intellectuelle suffisante pour les éleverau-dessus des préoccupations matérielles et les rendre capables decette saine généralisation qui est peut-être la plus précieuse de nosaptitudes françaises.

Eh bien, de ceci qui fut la première réalisation effective de nosbesoins les plus urgents de l’heure présente et de nos préoccupationsles plus vives, - nous le sentons plus nettement que jamais – en vued’une

vie régionale, elle-même condition première de la prospériténationale, cherchez les souvenirs. Cherchez ce tribut d’hommages parlequel, si discret qu’il soit, une race s’honore elle-même et se montredigne de vivre, en s’avérant reliée à sa propre tige nourricière, à lalignée de ses pères. Cherchez et vous ne trouverez RIEN – rien que lemodeste monument funèbre élevé par la piété de quelques élèves fidèleset reconnaissants – qui se sont comptés par unités. Mais de la part dela famille intellectuelle, de la part de la cité – qui par là n’eûtfait que revendiquer son propre patrimoine – rien, ou plutôt moins querien ; l’ostracisme et l’oubli volontairement jetés sur ce nom !

C’est que dans l’âpre lutte politique qui résuma si tristement presquetoute la vie collective de notre pays depuis un demi-siècle, le « petitpère Dubois » ne fut pas du parti qui a triomphé. Profondémentreligieux, légitimiste convaincu, polémiste d’une perspicacité sansindulgence et d’une causticité dont l’atticisme n’atténua rien pour lebéotisme à qui elle s’attaqua, il n’avait vraiment aucun titre à une «faveur » de la part de ceux dont il combattit toujours les idées et lesdoctrines.

Mais aujourd’hui qu’il est mort, que le souvenir même de ces luttes vas’effaçant chaque jour davantage, que nul membre de cette famille quifut si profondément, si représentativement vernonnaise, ne subsisteici, de qui la présence puisse porter ombrage – aujourd’hui qu’il nereste plus que les traces de l’œuvre dont je viens d’esquisser laphysionomie essentiellement « régionale », la cité ne s’honorerait-ellepas en consacrant ce souvenir ?

Pourquoi faut-il donc réclamer, solliciter presque, comme un acte dejustice, un geste qui, en saine raison, ne devrait être quel’affirmation, la revendication de ce

patrimoine urbain qui devraitêtre s

i jalousement conservé ?

Et certes les moyens ne manquaient pas de réaliser bien facilement cedouble devoir.

Il existe à Vernon une petite rue qui va de la place d’Evreux àl’avenue Gambetta. L’angle qu’elle forme avec celle-ci est précisémentoccupé par l’immeuble où fut « la grande pension » Dubois. Là se trouvela poterne par laquelle ont passé tant de bambins et d’adolescents quisont les hommes déjà mûrs d’aujourd’hui. Au milieu de son parcours, lamême rue possède l’autre maison, plus modeste, où sur son déclin,désabusé des hommes et des choses, voyant s’éteindre en lui l’œuvre quine devait plus être continuée, et qu’avait dédaigné de reprendre lefils qu’il avait amoureusement formé pour elle, M. Dubois reçut sesderniers élèves, au terme de sa longue carrière.

Cette petite voie se dénomme rue Samson. Voilà personnellement quaranteannées bientôt que je lui connais ce nom – et jamais je n’ai pu endécouvrir l’origine. Est-ce le « juge » d’Israël, l’homme à la mâchoired’âne, qui lui servit de parrain ? L’exécuteur de Louis XVI vint-il icicultiver bucoliquement poires et prunes ? je pense que plus simplementun propriétaire de ce nom abandonna jadis à la ville quelques parcellesde terrain pour en assurer la « viabilité ». Quelque érudit archéologuelocal pourra-t-il nous révéler le mystère de ce baptême ? En tout cas,ce qui se peut affirmer, c’est qu’aucune notoriété n’en impose lapérennité.

Comment un conseiller municipal ne s’est-il jamais trouvé pour sentirla nécessité qui s’impose ici de donner à cette voie le nom de « rue del’Institution Dubois (1804-1908) », dénomination suffisamment généraleet impersonnelle pour n’effaroucher, s’il en reste, nul ressentimentposthume ?

Mais n’est-il pas significatif – gravement, tristement significatif –pour en revenir à l’idée qui s’exprimait aux premières de ces lignes ;qu’il faille, pour sentir cela, l’impression d’un vieil enfant revenu àsa petite ville après vingt-cinq ans d’éloignement – et que nul nel’ait jamais éprouvé de ceux

au bénéfice de qui cet acte-là se devaitaccomplir ?

(

A suivre).

Louis GAMILLY.

_____________________

(1) Les grandes cités – peut-être simplement parce qu’elles auraient eu trop à détruire ! – ont généralement réussi à sauver quelque chosede leurs traditions locales. Nous avons en Normandie un exemple decela. Notre métropole, Rouen, dont les efforts dans le sens de lamodernisation ont été parfois si peu respectueux de son prestigieuxpassé, a cependant « conservé » encore assez pour que ce qu’elle n’apas détruit suffise à faire d’elle la plus profondément originalepeut-être de nos villes françaises. Nombre de ses rues ont encore desnoms d’une haute saveur : rue Herbière, rue Ecuyère, rue de l’Epicerie,rue aux Juifs… J’y allais ajouter une délicieuse dissonnance, mais,hélas, la rue du Gros-Horloge s’est grammaticalisée ; elle n’est plusque la rue de la Grosse-Horloge !

(2) L’auteur est ici dans le vrai, car il ne faut pas seulementconsidérer comme lieu d’origine, la contrée où le hasard vous a faitnaître. Si le terroir influe sur la formation, pour les intellectuelssurtout il faut aussi considérer le milieu dans lequel l’homme a étéélevé, celui où son esprit s’est formé, où il naquit vraiment à la vieintellectuelle. N. D. L. R. ~~~~~~~~~~~~~~

Une Promenade à la « Mé »

________

Comme beaucoup de terriens normands, ils n’avaient jamais vu la mer. Lasaison, exceptionnellement belle, favorisait les promenades ; ilsrésolurent d’aller passer un dimanche du mois d’août à la stationbalnéaire la plus rapprochée. Tous trois : le bourrelier Mathieu, safemme, rebondie et réjouie, son grand et sec beau-frère, invitèrent àse joindre à eux leur voisin Blondel, un brave petit paysan rougeaudqui faisait vivre par son travail sa mère demeurée veuve avec sixenfants.

Après avoir attendu, dans les gares désertes, des correspondances detrains toujours en retard, après s’être fait cahoter, sur de petiteslignes d’intérêt local, dans des wagons antédiluviens, ils arrivèrentau terme de leur voyage. Ils étaient partis avant le lever du soleil etonze heures approchaient. Fourbus, ils commandèrent une copieuse «collation » à la première auberge venue. De la fenêtre, on apercevaitla mer, au bout de la rue, comme une toile de fond très bleue, trèslumineuse, un peu flottante. Mais ils ne la regardèrent même pas ; ilsavaient la journée pour l’admirer…

Une fois réconfortés, ils allèrent à elle sans se presser. Ils virentla mer. Ils n’éprouvèrent ni enthousiasme, ni déception, car ilsn’avaient point à son sujet d’idée préconçue. Ils ne poussèrent pasd’exclamations bruyantes ; ils échangèrent de calmes impressions :

- C’est tout de même grand ! Y en a de l’eau ! dit le jeune beau-frère.

- Dame ! j’voudrais pas être obligé de la « bère », fit le bourrelieren « riochinant ».

- En v’là des bateaux ! faut pas avoir peur pour aller là-dessus !remarqua sa femme.

Et ils regardèrent avec étonnement les matelots en costumes du dimanchequi causaient au bord de la mer, les yeux constamment fixés sur elle.

- N’empêche que c’est un métier de « feignant » conclut le petitrougeaud qui appréciait uniquement le travail des champs.

Ils furent intéressés, plus encore que par les matelots, par les femmesélégantes qui se promenaient sur la digue ; leurs jupes étroites lesamusèrent follement, et le bourrelier dit à son épouse :

- Je te « vé » pas là-dedans, ma « pore » Mélie !

Mélie s’esclaffa et fut obligée de s’arrêter pour laisser rire à l’aisetout son gros corps secoué comme par des éternuements.

Ils continuèrent de se traînasser en bâillant le long de la jetée.C’était l’heure de midi. Peu à peu, les matelots et les élégantesavaient disparu. Il ne restait plus rien à voir que la mer toujourscalme et bleue, rien à entendre que le clapotis de l’eau claire sur lescailloux blancs. La mer ! Ils la connaissaient maintenant ; celadevenait banal. Et le soleil brûlait la promenade déserte…

- Si on prenait un bain ? proposa le joyeux bourrelier. La partieserait complète.

La grosse Mélie acquiesça ; le beau-frère Louis fut ravi del’idée, car il jugea que le récit de cette baignade rendrait plusbrillante encore dans le village sa réputation d’homme sportif acquisepar ses essais vélocipédiques. Le petit rougeaud objecta que c’étaitpeut-être dangereux, qu’on ne connaissait pas l’endroit, qu’on pourraitattraper froid après avoir eu si chaud. Le bourrelier lui tapa dans ledos en le traitant de capon, et tous se moquèrent de lui.

Ils se déshabillèrent sur la grève, derrière les cabines : Quand ils sevirent vêtus des caleçons rayés loués au bazar, ils s’amusèrent de leuraccoutrement. Seul Louis se prit au sérieux.

Ils s’aventurèrent avec précaution sur la « cale ». Cette partie de ladigue inclinée en pente douce s’avance dans la mer pour faciliter ledébarquement ; en grande marée, l’eau atteint une hauteur d’environtrois mètres sur ses côtés. Par mesure de prudence, les paysans sedonnaient la main. Ils allaient doucement, doucement, comme s’ilsavaient marché sur des charbons ardents. Dès que l’eau leur parvint auxchevilles, le bourrelier éclata de rire. Mélie poussa des cris depintade, le beau-frère se raidit pour paraître brave, et le petitrougeaud trembla de tous ses membres. Il était au bout de la bande lepauvre petit rougeaud ; il trébuchait sur les pierres rongées par leflot ; une angoisse poignante l’envahissait. Soudain, il glissa sur lebord de la cale et tomba, entraînant à sa suite le bourrelier Mathieu,sa femme Mélie et le beau-frère, tous cramponnés les uns aux autres.

Un passant les vit disparaître ; il jeta l’alarme. Pendant ce temps,les noyés étaient arrivés à se hisser dans une embarcation amarrée prèsdu rivage, tous, excepté le petit rougeaud. Leur première pensée fut des’enquérir de leur ami, et, d’un commun ensemble, ils se penchèrent dumême côté du canot qui chavira. De nouveau, ils piquèrent une tête.Mais les secours s’étaient organisés. Plusieurs barques furent mises àl’eau ; de courageux matelots plongèrent. Ils retirèrent sains etsaufs, le bourrelier d’abord, son beau-frère ensuite. On les déposadans une chaloupe avec défense absolue de bouger. Mathieu s’assit ;Louis demeura debout, les dents claquantes, n’osant plus faire unmouvement ; il regardait avec des yeux hagards la foule amoncelée surle quai, et la foule regardait ce grand garçon blême, si maigre dansson caleçon trempé et qui semblait tellement dépaysé, là, sur mer…

Au bout de quelques plongées, on ramena la femme du bourrelier évanouie; ses cheveux mouillés pendaient sur ses joues violettes. Roulée dansune couverture, elle reprit vite connaissance.

Mais, on ne retrouvait toujours pas le petit paysan. Son chapeau depaille flottait près de la cale, ballotté par les remous… L’anxiétécroissait dans l’assistance. Tous les habitants de la plage étaient là; tous, « baigneurs » et gens du pays, avaient interrompu leur déjeunerpour venir voir. Quelques-uns ne savaient même pas ce qui se passait,sinon qu’il y avait eu un malheur. On parlait bas, on tremblait, onavait froid sous le soleil ardent… Soudain, l’un des plongeurs poussaun cri ; deux autres se précipitèrent à son aide et, nageantvigoureusement, ils ramenèrent le noyé sur la cale.

Un frisson d’enthousiasme traversa la foule ; des applaudissementsrompirent le silence glacial. Les médecins présents furent obligés derepousser les curieux qui s’approchaient pour voir le sauvé, pourféliciter les sauveteurs.

Le petit homme rougeaud était boursoufflé ; ses membres pendaient commedes loques, sa bouche écumait. Après quelques instants de soin, lesmédecins qui surveillaient le pouls constatèrent que tout étaitinutile. Le malheureux avait coulé à pic, frappé par une congestionfoudroyante.

Au milieu de la foule émue, on emporta le noyé dans le hangar du canotde sauvetage, là où l’on exposait toutes les victimes de la mer. Il ypassa la nuit, veillé par le syndic de la marine et par le grande Louisqui demeura figé dans un mutisme et une immobilité impressionnante.

Mathieu et sa femme étaient partis, heureux d’en être quittes à si boncompte et pressés de fuir la mer, laissant le beau-frère seul pourrépondre de tout. Au matin, on enquêta près de lui ; il ouvrit labouche pour parler, mais les sons s’étranglèrent dans sa gorge. Tout lejour, il erra sur la digue. Les curieux le questionnaient ; il lesregardait d’un air stupide et montrait la mer.

La famille du petit paysan n’arriva que le soir, fort tard ; quand letélégramme lui avait été apporté d’un bureau de poste distant deplusieurs kilomètres, le premier train était parti. Blondel fut mis enbière avant que sa mère l’eût vu. La pauvre femme, privée du soutien desa nichée, n’eut pas un cri de révolte ; elle pleura silencieusement etse fit très humble devant les autorités de l’endroit qui lui offraientleurs condoléances.

On chargea le cercueil sur une charrette. Il côtoya un instant la merchantante et s’en alla le long des routes baignées de clair de lune,entre les haies parfumées, toutes pleines de la musique des « rainettes». Une carriole suivait, emmenant la famille de la victime et lebeau-frère de Mathieu, toujours silencieux.

Depuis l’accident, le bourrelier, déjà très écouté dans le bourg, s’estacquis une sorte de célébrité. Il raconte avec force variantes sasinistre promenade à la « mé » ; à l’entendre, il s’est conduit commeun héros en cette affaire. Aussi, chaque fois qu’il fait son récit,corsé des détails les plus émouvants, la grosse Mélie interrompt sonouvrage, et tombe assise en sanglotant.

Le grand Louis a perdu la raison. Dans le pays, on ne l’appelle plusque le « fou ». Il erre le long des chemins, en répétant d’un tonstupide :

- La « mé ! » Ah ! la « mé ! »

Il arrête les passants :

- Avez-vous vu la « mé ? » leur dit-il. La « mé », c’est un grand trounoir. On « tumbe » dedans ! Ça vous prend, ça vous roule ça vousbourdonne dans « l’zouies » comme une batterie de « s’razin ! » Et puison ne « vé » pus rin, rin. »

Les passants hochent la tête et filent.

Il ne peut voir une rivière, un ruisseau, une mare, sans être pris dedélire. Les gamins, au sortir de l’école, quand ils aperçoivent sasilhouette maigre contre un buisson, crient, en lui jetant des seauxd’eau dans les jambes !

- Hé la « mé ! » V’là la « mé » qu’arrive !

Et le fou s’enfuit, éperdu.

Pendant les longues soirées d’hiver, lorsque le bourrelier narre aveccomplaisance le drame du mois d’août, on entend, à l’endroit le pluspathétique, au plus fort des sanglots de la grosse Mélie, une voixcaverneuse qui semble sortir du foyer :

- La « mé ! » Ah ! J’lai vue la « mé ! »

- Tous les regards se tournent vers le fou, blotti près de la cheminée.Un effroi se répand parmi les auditeurs et les plus braves prennentcongé.

Marguerite GENDRIN.

Reproduction permise à toute publication ayant un traité avec laSociété des Gens de Lettres. ~~~~~~~

Un Evénement Régionaliste

______

LE POÈME DU BUGEY (1)

De M. PIERRE AGUÉTANT

Préface de Georges NORMANDY

_____

Dieu soit loué ! Il est encore

… En ces temps d’orage où la bouche est muette

Tandis que le bras parle, et que la fiction

Disparaît comme un songe au bruit de l’action (2),

quelques fous, authentiques joueurs de luth, qui sacrifient à leurpassion de belles formes et des mots harmonieux. Les poètes, comme auxjours heureux, nous racontent les rêves et les désenchantements de leurâme inquiète.

Qui donc disait que la poésie était morte ? Elle songeait ! Les hymnesà la Vie et à l’Amour, les chants d’allégresse et de mélancolie,emplissent de nouveau les airs de leurs accents. La chair jouit etsouffre, l’âme chante et pleure. La Vie triomphe de la Mort.

Non ! la guerre n’a pas tué la Poésie ! Les poètes, chevauchant leurchimère, passent au-dessus des charniers et repartent, chercheursd’Idéal, à la conquête de l’azur.

Des chants très purs s’exhalent, qui disent la volupté de vivre, unepoésie

……….. Fleurie et chaude de jeunesse

Avec des sons d’azur et des frissons de nids (3).

distille et verse aux âmes ulcérées l’élixir tout-puissant de l’oubli.

Si nous rouvrons avec plaisir les livres aimés, nous nous penchons avecbonheur sur les très rares, nouvellement parus, auxquels, un peuinquiets, nous demandons toujours beaucoup, et qui, ô fortune ! nousdonnent quelquefois plus encore.

Le Poème du Bugey est de ceux-ci.

Lorsqu’il inscrivait ce titre au fronton de son livre, M. P. Aguétantvoulait être simple. Il était modeste.

En effet, ce poème (magnifiquement illustré par le maître Johannès Son)est plus qu’un chant à un coin de patrie, c’est un hymne à la nature, àla jeunesse, à l’amour, en un mot : à la Vie.

Dans sa lumineuse préface, si lourde de substance et qui est un superbemanifeste en faveur du régionalisme, M. G. Normandy parle ainsi aupoète :

« La certitude de savoir qu’un être humain, dans quelques siècles,accordera son cœur au rythme de votre cœur, suffirait à vous permettrede dédaigner la mort. »

C’est que, justement, le livre de M. P. Aguétant est le poème de l’âmeuniverselle. Il a lui-même accordé son cœur au rythme du cœur del’Humanité. Son âme multiple s’épanche en de multiples sources oùtoutes les Aspirations peuvent venir puiser la douce extase de mourirun peu…

L’adolescent, à chaque page, y verra sourire ses propres rêves etpleurer ses désillusions, l’homme y entendra gémir les mêmes regretsdes ivresses passées et clamer les mêmes désirs d’inconnu, et levieillard y bercera son cœur lassé au murmure cristallin de chansonsjuvéniles.

Mais quels sont donc ces vers ? Voici :

Deux ou trois gouttes de rosée,

Les plis d’un bourgeon entr’ouvert,

Le vol d’une aile à la croisée

Sont les syllabes de mes vers…

Un angélus qui se recueille,

Le murmure des firmaments,

La voix du vent de feuille enfeuille,

Voici le rythme de mon chant.

Mais plus doux que les frais pétales

Dont l’aube exprime la saveur

L’arome pur qui s’en exhale

S’est distillé dans votre cœur…

Et tout le livre est d’un ton semblable.

Peut-on souhaiter poésie plus tendre, plus suave, plus jolie ? Chaquepièce abonde ainsi en vers exquis, en notations délicates et subtiles :

Un souvenir n’est grand que lorsqu’il a meurtri,

Un sourire n’est pur qu’à travers une larme.

……………………………………………………………

Baisers dont le passé s’enivre et s’illumine…

Baisers, baisers d’amour que l’on retrouve en songe,

Que la lèvre reçut et que l’âme prolonge…

Et quelques-unes d’entre elles sont de pures merveilles, danslesquelles on ne sait ce que l’on doit le plus admirer, ou la richessede l’inspiration, ou la magnificence du verbe.

Qu’on lise donc :

J’ai caressé des fleurs ;

Dans la maison du paysan ;

Soir rose, délicieuse traduction du charme pénétrant et mystérieux dessoirs, de ces soirs un peu mystiques dont l’essence s’infiltre àtravers les pores de la chair, jusqu’à l’âme.

Qu’on lise encore :

Calvaire,

le Souvenir,

Credo et surtout :

Vousn’oublierez pas que je ne puis me tenir de citer, du moins en partie :

Non ! Non ! ne pas mourir en vous ! non ! ne pas être

L’étranger que l’on croise et ne reconnaît pas !

Maudissez, haïssez ! j’en souffrirai peut-être ;

Mais ne m’oubliez pas !....

Dites… « Nous nous aimions ! Et la douleur fut belle !

Tout le bonheur du monde a tenu dans nos bras ! »

Ah ! qu’importe l’adieu ! L’heure était éternelle !

Et vous n’oublierez pas !....

Peut-il être orchestration plus digne d’un tel chant ? Le lamento virilqui souligne chaque strophe n’a-t-il pas l’émouvante et sereinemélancolie d’un son lointain de cor ?

Cette pièce est d’un grand poète. Elle traduit une âme d’élite, de lamême race glorieuse que celle des Musset, des Sully-Prudhomme, desSamain.

Peintre et poète tour à tour, qu’il nous présente « de délicats etlumineux pastels » ou qu’il fasse soupirer de suaves harmonies au boisde ses pipeaux, M. P. Aguétant, par un je ne sais quoi de tendre et dejoli, d’un peu mièvre et de profond tout ensemble, éveille en nous desémotions très rares et très douces. C’est là la caractéristique d’ungénie extrêmement original.

Et sa poétique, quelle est-elle ? L’esclave de l’Inspiration !

Cet harmonieux échanson m’a tendu une coupe de nectar. J’ai bu jusqu’àl’ivresse, Hormis le goût de ce breuvage, je ne me rappelle plus.

Qu’ajouterai-je à la louange du poète ? Que l’Académie Française aceint son jeune front de lauriers glorieux ? Ce n’était que justice !Car son livre, tel qu’il est, demeure un des plus solides monuments dela littérature de ces temps. Que tous ceux-là le lisent, que tourmentele grand mystère, et viennent y tarir, s’il se peut, leur soif d’infini.

Et voici que deux vers chantent en ma mémoire, les mêmes que M. G.Normandy a inscrit à la fin de sa préface et par lesquels je clos cetterapide étude, bien indigne du livre qui en est l’objet :

Les blocs noirs du tombeau n’auront rien étouffé

De cette âme divine et pour jamais vivante.

Théophile DEFESCAN.

_________________________

(1) Le Poème du Bugey, 1 volume, 15 fr., chez Lemerre, Paris.

(2) Alfred de Musset.

(3) Pierre Aguétant. ═════════════════

Rondeau

___

Pour vous charmer, gracieuse Iselette,

Faut-il porter le casque, l’épaulette,

Le caducée ou bien le baudrier ?

Sur un cheval, monter sans étrier

Et galoper, sans rêne ni gourmette ?

Faut-il aller cueillir la pâquerette

Dans les prés verts en vous contant fleurette,

Ou bien tuer un loup, un sanglier,

Pour vous charmer ?

Je vous désire, adorable coquette,

Comment peut-on faire votre conquête ?

Brutalement, faut-il vous enlever,

Ou tendrement à vos genoux rêver,

Etre savant, ou dompteur, ou poète,

Pour vous charmer ?

Juillet 1918. V. Louis MARTIN.

~~~~~~~

Les Devis du Bon Temps passé

_______

(

L’Almanachdésuet.)

Gaston LE RÉVÉREND.

~~~~~~~

LES POÈMES DE LA GUERRE

_________________________

Verdun, Amiens, Paris

Portes de France !

HYMNE

____