LaNormandie agricole, journald’agriculture pratique, d’économie rurale et d’horticulture. Tome III.-3e année.- 1845-1846.- Caen : Impr. de Félix Poisson, 18 rue froide,1845-1846. ; 22,5 cm.

Numérisation : O. Bogros pour la collection électroniquede la Médiathèque André Malraux de Lisieux (27.X.2013).

[Ce texte n'ayantpas fait l'objet d'une seconde lecture contient immanquablement desfautes non corrigées].

Adresse : Médiathèque intercommunale André Malraux,B.P. 27216,14107 Lisieux cedex

-Tél. : 02.31.48.41.00.- Fax : 02.31.48.41.01

Courriel : mediatheque@lintercom.fr, [Olivier Bogros]obogros@lintercom.fr

http://www.bmlisieux.com/

Diffusionlibre et gratuite (freeware)

Orthographeetgraphieconservées.

Texteétabli sur l'exemplaire de la Médiathèque (Bm Lx : Normn.c.) du tome III, seul conservé, de la Normandie Agricole pour l'année 1845-1846. Ce journal a paru de juillet 1843 à juin1848.

LaNormandie agricole,

Journald’agriculture pratique,

d’économie rurale et d’horticulture.

[Sélection d'articles]

~*~Tome III.- 3e année. - 1re livraison. - juillet 1845

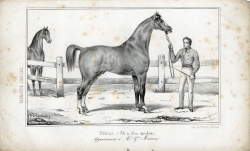

| | HÉBRUS, (fils de Don Quichotte) appartenant Mr Gve Marion. "Lecheval dont nous publions le dessin est né et a été élevé dans laNormandie. Il appartient à M. Marion fils, marchand de chevaux àBlainville près Caen. Ce cheval très fortement membré, d'une taille de1 mètre 639 mill. est fort beau trotteur. Il était depuis 6 semaines àl'entrainement l'orsqu'il a été dessiné." |

UN MOT À NOS LECTEURS.

Fondée au mois de juillet 1843, la Normandie Agricoleest arrivée à sa troisième année d'existence, et l'accueil qu'elle areçu dès son début a été pour les fondateurs un témoignage de l'utilitéde celle publication. En créant cet organe aux intérêts agricoles si importans, si variés denos départemens, nous avons, malgré notre désir de bien faire, beaucoupmoins compté sur nos propres forces que sur le concours des hommes qui,par leurs éludes spéciales ou par une longue et intelligente pratique,pouvaient nous aider à répandre d'utiles notions et de bonsenseignemens. Nous remercions ici, au nom du pays, ceux de nos concitoyens qui ontbien voulu nous seconder dans notre entreprise, et nous faisons encoreet toujours appel à la collaboration de toutes les personnes de savoiret d'expérience, en faveur d'une œuvre que nous avons placée sous lepatronage de tous les amis des progrès pacifiques. Car la Normandie Agricole est,ainsi que nous l'avons dit dès la première page de cette publication,un livre d'enseignement mutuel, où chacun peut venir déposer le fruitde ses observations. Bien décidés à marcher en dehors de toute idéesystématique, de tout esprit d'exclusion, nous avons accueilli et nousaccueillerons toujours avec empressement toutes les communications quinous seront adressées, en nous réservant seulement et en réservant àtous le droit de discussion et de critique , mais de cette critiquegrave et raisonnée qui n'a pour but que d'éclairer, sans froisser lesamours-propres, d'arriver à la vérité sans blesser les susceptibilitéspersonnelles. Appuyer de tous leurs efforts ce qui leur paraît bon et utile,combattre les erreurs ou les abus, sans passion, sans aigreur et en semaintenant sur le terrain nettement tracé à une mission spéciale, tellea été la pensée des premiers fondateurs et telle sera la pensée quiprésidera constamment à la publication du recueil. Au surplus, nous avons aujourd'hui à produire comme gage de nosintentions et comme indication du but que nous nous proposons, lestravaux des deux premières années, de ce tems que nous appelleronsd'épreuve, le plus difficile en toute entreprise. Nous n'avons point laprétention d'offrir ce produit de nos efforts comme une œuvre dont nousdevions nous glorifier : nous le présentons pour ce qu'il vaut, commeun simple spécimen de la publication que nous allons poursuivre, etdont l'utilité sera d'autant plus grande et le succès plus assuré, quel'on voudra bien nous prêter un concours plus actif. Ce n'est pas dans un intérêt personnel que nous travaillons, mais danscelui de notre pays, et à ce titre tous les hommes éclairés nousdoivent aide et assistance. La commission désignée par les premiers fondateurs de la Normandie Agricole se compose de : MM. Thierry, professeur de chimie à l'Académie royale de Caen, Decourdemanche, propriétaire ; G. David, négociant ; Person, directeur de l'École d'équitation ; Le Barillier, propriétaire-cultivateur ; Caillieux, médecin vétérinaire ; et Manoury, professeur d'horticulture. Directeur : A. SEMINEL.

CONGRÈS CENTRAL D'AGRICULTURE.

QUESTION CHEVALINE.— (Suite).

Durapport de la commission il résulte que, dans son sein, la question aété envisagée sous cinq points de vue principaux : population,production, amélioration, encouragemens, voies et moyens. 1°. POPULATION.

Suivantles uns, elle serait suffisante, quant au nombre ; seulement, elleserait impropre à satisfaire d'une manière complète certains besoins,notamment ceux du luxe et de la cavalerie. Suivant les autres, aucontraire, elle pécherait à la fois par le nombre et la qualité ; et lapreuve, c'est que les prix augmentent chaque jour, et que l'on estobligé d'avoir recours aux étrangers. Laquelle de ces deux opinions estla vraie ? C'est une question qui ne laisse pas que d'offrir unecertaine importance, et de réclamer un sérieux examen. Quenous importions chaque année dix-huit à vingt mille chevaux de commerce; que dans les moments de crise, comme 1830 et 1840 , nous ayons dûdemander à l'étranger de quoi suffire aux besoins extraordinaires denotre cavalerie, ce sont là des faits malheureusement hors de doute, etque, tout en les déplorant, il n'est permis à personne de méconnaître.Portant à vingt mille le nombre de chevaux que nous ne pouvons livrerau commerce ; supposant que de dix mille chevaux que réclament lesremontes de la cavalerie, nous ne lui en fournissions que la moiti, ilen résulte un déficit annuel de vingt-cinq mille, et conséquemment, sinous calculons à dix ans la durée des services du cheval, nous arrivonsà cette conclusion que la population indigène est de deuxcent-cinquante mille chevaux de luxe et de troupe, plus pauvrequ'elle ne devrait être. Ce calcul est évidemment exagéré ; mais, enpareil cas, mieux vaut dépasser le but que de ne pas l'atteindre :aussi, irai-je encore plus loin et porterai-je le déficit à trois centmille. Personne ne niera, j'espère , que si la France produisaitannuellement trente mille chevaux de luxe et de troupe de plus qu'ellene produit en ce moment, elle ne fût en état de satisfaire largementaux exigences de toutenature. Voilà donc une chose entendue : vainement chercherait-on dansla population indigène trois cent mille individus qui devraient s'ytrouver. En faut-il conclure que cette population ne soit passuffisamment nombreuse, qu'elle soit trop nombreuse même ? En aucunefaçon. Car si, au lieu de ces chevaux que nous n'avons pas et que nousdevrions avoir, nous en nourrissons deux ou trois fois davantage qui nesont propres à rien, ou du moins qu'à des services desquels nousaurions intérêt à nous passer, il est évident que c'est la qualitéseule qui manque et non la quantité. Avant d'aller plus loin ,qu'il me soit permis d'expliquer ici ce que j'entends par des servicesdont nous aurions intérêt à nous passer. Les travaux agricoles exigentl'emploi de moteurs dispendieux à élever et à nourrir. L'agriculturecependant est d'autant plus prospère que ses travaux lui coûtent moins.Elle doit donc donner la préférence au moteur qui lui offre le plus dechances de rentrer dans ses débours. Mais comment rentrer dans lesdébours occasionnés par un animal dispendieux à élever et à nourrir ?En trouvant, à une époque quelconque, un acquéreur qui, ayant à sontour besoin de lui, consente à le payer assez cher pour couvrir cettedépense. Pour le cheval, il existe trois grandes catégories d'acheteurs: le luxe et l'armée, les postes et les diligences, le roulage. Enconséquence, toutes les fois que l'agriculture l'emploie, elle doits'attacher à ce qu'il soit propre à l'un de ces trois services, et dansce cas son attente ne saurait être trompée , attendu que pour eux lecheval est un objet d'indispensable nécessité. Il faut conséquemmentdiviser l'existence de celui-ci en deux périodes : la première qui,commençant à sa naissance, se prolonge jusqu'au moment où, parvenu à lajouissance de la totalité de ses forces, il se trouve en état d'être livré au consommateur ; la seconde qui, datant de cetteépoque, ne finit qu'avec sa vie. La première période appartient dedroit à l'agriculture qui seule peut, sans inconvénient, exiger de luiles travaux que nul autre ne pourrait impunément lui demander. Laseconde période arrivée, au contraire, il faut qu'elle s'en défasse, sielle vent être indemnisée des dépenses qu'il lui a occasionnées. Maispour y réussir, il faut comme je le disais à l'instant qu'il réponde àquelqu'un des besoins à satisfaire, ou, en d'autres termes, qu'ilpuisse trouver un acheteur ; autrement elle se trouve dans la nécessitéde l'user , et conséquemment de supporter tous les frais d'élevage etd'entretien sans compensation, puisqu'il diminue journellement devaleur, et que dans un temps donné même, il cesse d'en avoir aucune.Or, si les services qu'il rend peuvent l'être également par un autreanimal pour lequel il existe toujours un débouché certain, et quiconséquemment ne peut manquer de restituer tout ou partie des dépensesqu'il a occasionnées, il en résulte évidemment que partout oul'agriculture emploie un cheval impropre à satisfaire quelqu'un desbesoins ci-dessus mentionnés, elle a le plus pressant intérêt à sepasser de ses services et à les remplacer par ceux du boeuf. Ily a donc pour elle, si elle persiste à faire usage du cheval, nécessitéabsolue de l'approprier aux besoins du consommateur, et conséquemmentde le mettre dans le cas de trouver un acheteur. Mais pour le trouvercet acheteur, il ne suffit pas que le cheval soit propre à son service, il faut encore qu'il en ait besoin. Ainsi, autant l'intérêt publicexige que la production se maintienne constamment au niveau de laconsommation, autant l'intérêt de l'agriculture exige à son tour que ceniveau ne soit jamais dépassé. Autrement l'agriculture, malgré laqualité de ses produits, retomberait dans le même embarras qu'elleaurait voulu éviter, avec cette différence toutefois que sa perteserait augmentée de tous ses frais d'amélioration, Pousser laproduction hors des limites de la consommation serait donc une fautedes plus graves. Des gens à courte-visée, je le sais, ne manqueront pas de le nier, et de proclamer comme une importantedécouverte, que plus les produits seront abondants, et moins les prixseront élevés. C'est que précisément il faut que les prix soientélevés. En effet, la qualité des produits exigeant pour premièrecondition des soins et des alimens qui occasionnent des dépensesconsidérables, ces dépenses doivent nécessairement être remboursées.Autrement si, par suite de surabondance, la vente se fait au-dessous duprix de revient, elle ruine le producteur qui se trouve ainsi condamnéà produire à meilleur compte, c'est-à-dire plus mal. Ici, d'ailleurs, l'intérêt du pays en général se trouveparfaitement d'accord avec celui de l'agriculture, et il ne lui importepas moins qu'à elle que la quantité de chevaux qu'elle élève ne dépassepas le nombre strictement nécessaire aux besoins de la population. Lecheval est essentiellement consommateur : traité comme il le doit être,il n'en est pas un qui n'absorbe la nourriture de plusieurs hommes, etpersonne ne doit oublier qu'à côté de ces nobles coursiers donts'énorgueillit l'Angleterre, et auxquels , dansdes mangeoirs de marbre et des rateliers d'acajou, elle prodigue lanourriture la plus recherchée et la plus abondante, et que, dans desappartements confortables, elle a journellement à constater la mort defamilles entières moissonnées par le froid, la misère et la faim. Cen'est pas à dire pour cela que nous ne devions pas produire lenombre de chevaux dont nous avons besoin ; mais, un de plus, nous nedevons pas le désirer, et dans toute localité où l'agriculture faitusage d'un cheval, qu'une cause quelconque rend impropre à satisfaireles besoins de la société, l'intérêt public demande qu'elle luisubstitue le bœuf qui, lui du moins, n'absorbe pas sans compensationles fruits de la terre, et restitue à l'alimentation les emprunts qu'illui avait faits. De ce qui précède, n'est-on pas autorisé àconclure que la population chevaline de la France est suffisante etplus que suffisante, numériquement parlant ? Ce n'est donc pasprécisément à l'augmenter que doivent tendre les efforts de l'industrieet de l'administration ; mais bien à faire en sorte qu'elle soit mieuxappropriée à certains services. A quel moyen recourir pour atteindre cerésultat de la manière la plus prompte, la plus complète et la plusdurable ? A ce sujet il s'est produit un singulier raisonnement qui,tout étrange qu'il puisse paraître au véritable homme de cheval, n'en apas moins trouvé, dans le congrès d'assez nombreux défenseurs, parmilesquels nous n'avons pas vu sans surprise quelques hommes d'un mériteincontestable : preuve nouvelle, s'il en était besoin, combien cettequestion des chevaux , si simple en apparence et que chacun se croitapte à résoudre, présente cependant de difficultés réelles. Mais ce que nous avons à dire sera mieux placé au titre, de la production. F. PERSON.

(La suite à un prochain numéro).

LES PARASITES. — LE GUI DES POMMIERS.

Le Gui, ce végétal dont l'existence est si singulière, qui vit et sedéveloppe aux dépens de l'arbre auquel il s'est attaché, comme certainsinsectes s'attachent aux animaux pour leur sucer le sang ; le Gui, quiautrefois était une plante sacrée et à ce titre en grand honneur, est,de nos jours, bien déchu de son ancienne splendeur. Ce n'est plus cettepanacée universelle qui préservait ou guérissait de tous les accidenset de tous les maux : c'est tout simplement une plante malfaisante quetout cultivateur, jaloux de la bonne conservation de ses arbres, doitextirper avec soin. Ce parasite se développe sur presque toute espèce d'arbres ; mais, dansnos départemens, c'est aux pommiers et à quelques variétés du peuplierqu'il s'incruste de préférence, et dont il ne tarde pas à appauvrir lavégétation, chez les premiers surtout, si on le laisse croître à sonaise. Le Gui s'implante dans le liber des arbres et vit de la sève qu'ilscharrient. On prétend même que quelquefois sa racine traverse labranche et va former une seconde touffe du côté opposé. Il est aisé decomprendre le tort que ce parasite fait aux arbres, puisqu'il absorbeles sucs destinés à les nourrir. Ce végétal est aux arbres ce que le chardon est à nos champs ;non-seulement il nuit au développement de l'arbre auquel il s'est fixé,mais il infecte de ses produits tous les arbres de la contrée. Sesbaies sont enduites d'une matière visqueuse, gluante, qui le colle surle végétal où elles se trouvent transportées par les oiseaux. Car ilest d'observation que les oiseaux qui se nourrissent du fruit du gui nele digèrent pas, en sorte qu'il est quelquefois, à des grandesdistances, déposé sur les branches des arbres avec la fiente quil'enveloppe. La plante doit avoir encore d'autres moyens de serépandre, car on la rencontre sur des arbres et dans des contrées queles oiseaux qui mangent le fruit du gui ne fréquentent jamais. C'est au mois de mai que le gui commun de nos localités (celui à baiesblanches) est en fleur, quelque tardive que soit la végétation del'arbre sur lequel il vit. Le fruit ne mûrit qu'en automne, et c'estpendant l'hiver qu'il devient la pâture des oiseaux. En général, dans nos départemens, on se préoccupe peu de la destructionde cette plante, qui fait cependant un tort considérable aux arbres etfinit par envahir tout un plant et souvent toute une contrée. Il en estautrement dans d'autres départemens, et, sur les bords de la Loirenotamment, les cultivateurs sont très-soigneux de purger leurs arbresde cet ennemi. Dans quelques parties de la Manche, où l'on donne unsoin tout particulier aux vergers, on voit peu de gui : son absence estle signe d'une culture bien entendue. Que nos cultivateurs sachent bien que le gui et la mousse sont deux desfléaux des pommiers. La mousse est très-difficile à combattre lorsqu'unplant est déjà âgé : quelques précautions que nous indiqueronsultérieurement, peuvent, sinon l'empêcher complètement d'envahir lesjeunes arbres, du moins les en préserver en partie. Mais, quant au gui,le cultivateur n'est pas excusable de ne pas le détruire, carl'opération n'est ni longue ni difficile. Pour en purger les pommiers ,il suffit d'un morceau de fer tranchant, tel qu'un bout de faucilleemmanché d'une gaule ou même une faux pour les parties basses del'arbre ; avec cet instrument on coupe la plante parasite le plus prèspossible de l'écorce. Si l'on n'a pas cette précaution, un verger toutentier est en quelques années infecté du gui. Et cette négligence n'est pas préjudiciable seulement ou cultivateur qui s'en rend coupable— c'est le mot — , elle l'est également à ses voisins qui, plussoigneux que lui, ont coupé le gui dans leurs arbres ; car les oiseaux,ainsi que nous l'avons dit, portent dans son champ les semences qu'ilsont mangées dans le champ voisin, comme les vents transportent sur lesterres du bon cultivateur la graine des chardons qu'un mauvais fermierlaisse prospérer sur son exploitation. Dans le Calvados, la vallée d'Auge est sur différens points infectée degui. Plusieurs fois déjà l'incurie, qui est cause de ce mal, a motivédes réclamations de la part des cultivateurs intelligens, et c'est uneréclamation de ce genre, adressée récemment à la Société d'agriculturede Caen, qui nous a amenés à parler de ce parasite. IRRIGATIONS

Un propriétaire cultivateur du département de la Manche, qui a su tirerdes terrains qu'il exploite un parti assez avantageux pour que sesobservations, sur les améliorations à introduire dans notreagriculture, méritent d'être examinées et discutées, nous adresse lacommunication suivante : « Au moment où tant d'esprits sérieux se préoccupent vivement del'avenir agricole de la France, permettez-moi de vous soumettrequelques-unes de mes idées à ce sujet. J'ai à vous parler d'abord d'unmoyen de procurer l'irrigation à une grande quantité de terrainsimproductifs, ou d'un produit presque nul, parce qu'ils sont privés desarrosemens qui les féconderaient. « Sur beaucoup de points, dans les contrées accidentées comme le sontplusieurs parties du déparlement de la Manche, il existe un grandnombre de petits moulins qui sont devenus sans valeur depuis quel'industrie a fondé ses grandes minoteries, et qui ne peuvent reprendrela valeur perdue, aujourd'hui que des communications faciles sontétablies entre ces usines et la masse des consommateurs. « Pour ne parler que de l'arrondissement de Cherbourg, on citeraitvingt petits moulins vulgairement désignés par le nom caractérisque de Écoute-s'il pleut,parce qu'ils n'ont suffisamment d'eau pour marcher que quand lesruisseaux qui les alimentent sont grossis par la pluie. Ces moulinssont les uns en chômage perpétuel, les autres loués à un prix bieninférieur de celui qu'ils avaient il y a une quinzaine d'annéesseulement. Chacun de ces moulins fait perdre une quantité d'eau quipermettrait d'irriguer au moins dix hectares de terre en nature deprairie. « La valeur locative ou vénale d'un hectare de terre de cette natureest généralement double d'un hectare de terre en labour. Cettedifférence de valeur vient de ce que le premier rapporte plus que lesecond et à moins de frais, et que d'ailleurs les prairies sontindispensables pour nourrir les bestiaux, sans les quels pointd'engrais et point de bonnes récoltes. « Tous les cultivateurs savent d'expérience qu'un hectare de terre bienfumé produit plus que deux qui manquent d'engrais. Or, les fermes denotre arrondissement n'ont pas, la plupart, assez d'herbages ou deprairies pour nourrir le nombre de bestiaux qui donneraient àl'exploitation un engrais suffisant pour les terres en labour. Encoremoins en ont-elles pour améliorer leurs herbages. « S'il était besoin de preuves à l'appui de l'avantage des irrigations,je citerais, sur ma propre exploitation, une pièce de terre de lacontenance de 4 hect., qui ne produisait que des fougères, des bruyèreset des ajoncs, et que, par des irrigations, et sans engrais, j'aichangée en une bonne prairie. « Ces faits posés , cherchons le remède au mal que nous signalons : « La loi Dangeville sur les irrigations n'est véritablement qu'un desarticles de la législation réclamée de toutes parts sur cetteimportante matière. Pour la compléter, on a demandé la facultéd'appuyer, moyennant indemnité, un barrage sur la rive opposée ; uneloi portant règlement sur l'emploi et la police des eaux sembleégalement indispensable. « Dans l'économie de cette loi, ne serait-il pas convenable de laisserau gouvernement le droit de désigner une commission d'ingénieurs, soitmême de créer un corps spécial d'ingénieurs chargés spécialementd'étudier le meilleur emploi à faire des eaux ? Ces ingénieurs, aprèsavoir reconnu le parti que l'on pourrait tirer, dans l'intérêt général,des eaux absorbées ou du moins détournées de leur destination naturellepar des moulins sans valeur, indiqueraient ceux qui devraient êtreexpropropriés pour cause d'utilité publique. Les mêmes ingénieursproposeraient alors un règlement qui déterminerait d'une manièreprécise l'usage des eaux devenues du domaine public. Par ce moyen,toutes les eaux seraient utilisées, et le règlement qui attribuerait àchaque fond sa part de ce principe de fécondation préviendrait lesnombreux, souvent interminables et parfois ruineux procès qui, dansl'état de choses actuel, s'élèvent journellement entre lespropriétaires des fonds riverains. « On objectera sans doute que celte mesure entraînerail de grandes dépenses. « A cela on répond que les terres en labour devenues prairiesarrosables prendraient une valeur double de celle qu'elles ontaujourd'hui ; que des prairies médiocres deviendraient d'excellentequalité, et que le gouvernement, en donnant ainsi une plus-value ausol, rentrerait bientôt dans ses avances, par les droits de mutationplus élevés qu'il recevrait. « Résumons en chiffres : « 1,000 moulins dont la chute d'eaa serait en moyenne de 6,000 fr. l'un, coûteraient 6 millions. « En supposant que chacun de ces moulins s'oppose à l'irrigation de 10hectares de terre, cela fait 10,000 hectares. Supposons encore que,dans l'état actuel, dans une partie de la Normandie, l'hectare de terremédiocre en labour ait une valeur locative de 50 fr., convertie enprairie, il serait loué au moins 150 fr. : plus-value locative 1,000fr. par hectare, soit un million par an. « Il est bien entendu que l'on ne doit comprendre dans les moulins àexproprier que ceux qui ont perdu une valeur qu'ils ne peuventreprendre ; et qu'il faudrait exclure de la mesure d'expropriation ceuxdont les eaux ne pourraient recevoir un utile emploi, de même que ceuxqui, ayant une grande puissance d'eau, pourraient être transformés enun genre quelconque d'usine. « Il y a beaucoup, pour ne pas dire qu'il reste tout à faire en matièred'irrigation. Chacun doit le tribut de ses idées pour éclairer laquestion et aider à l'amélioration. C'est dans ce but que je vous aisoumis les miennes et que je me joins à vous pour appeler sur cetimportant sujet les réflexions de toutes les personnes dont il a pufixer l'attention. « Dans un prochain numéro , je vous adresserai quelques observations sur les moyens d'amélioration des chemins ruraux. « Agréez, etc. D*. Cultivateur à Tourlaville, arrond. de Cherbourg. »

*

* *

Tome III.- 3e année. - 2e livraison. - août 1845

CHEVAUX AU PIQUET

DANS LES PRAIRIES NATURELLES.

Depuis long-temps il est d’usage, dans la plupart des contrée denos départements, de tenir les vaches et les chevaux au piquetdans les prairies artificielles. Il est reconnu que ce procédé réunitle double avantage de laisser aux animaux une demi-liberté, en pleinair, chose utile à leur santé, et de tirer le meilleur parti desherbes, en empêchant le gaspillage. Nous avons indiqué ce que c'est que le piquet (v. tome 1er, page 155.)Nous pourrons revenir plus tard sur ce sujet. Ce que nous avons àsignaler aujourd'hui , c'est une innovation récemment introduite dansl'usage du piquet, par un des cultivateurs et éleveurs intelligens denotre pays, par M. Marion , père, à Caen. M. Marion qui avait, par une pratique longue et éclairée, constaté lesbons résultats de cette méthode, a pensé que le piquet pour les chevauxpouvait être employé aussi bien dans les prairies naturelles que dansles prairies artificielles. En 1843, pour la première fois, M. Marion fit l'essai de ce système,dans des herbages situés à Colombelles, près Caen, sur la rive gauchede l'Orne. Ces herbages, sans être de qualité supérieure, sont bonfond, plutôt froids que chauds, plutôt secs que mouillans, ce qui estla meilleure condition pour obtenir d’importans résultats que nousavons à mentionner. Depuis trois ans les expériences ont été continuées, et si nous n'enavons pas parlé plus tôt, c'est que nous voulions parler plus sûrement.Nous pouvons dire actuellement que le succès a été complet , et nousappelons l'attention des cultivateurs sur le mérite du procédé. M. Marion aménage le sol dont il peut disposer, de telle manière queles jeunes chevaux qu'il tient au piquet y restent depuis la mi-avrilenviron, époque où les herbes commencent à pousser, jusque vers lami-octobre. A cet effet, il divise en deux soit herbage. Les chevauxsont piqués dans la première partie, tandis que la seconde estdépouillée par des boeufs d'engrais ou par des moutons, jusqu'aumoment où il convient de retirer ces animaux, pour laisser reposer lesherbes et préparer aux chevaux une nourriture suffisante. Le piquet est changé de place, c'est-à-dire avancé vers la partie àdépouiller, une on deux fois en 24 heures, et la corde est lâchée uneou deux fois, ce qui équivaut à trois ou quatre changements de piquet. Le premier changement se fait le matin de 4 à 5 heures selon la saison; à 11 heures, au moment où l'on apporte à boire et dle l'avoine auxchevaux , — lorsqu'il entre dans les calculs de l'éleveur de leurdonner ce supplément de nourriture, — on lâche le noeud de la cordepour donner plus de longueur, et le soir pour la nourriture de la nuit,le piquet est changé de nouveau. Dans toute sa longueur la corde à 7 mètres, ce qui donne aux chevauxun espace suffisant pour prendre de l’exercice. - Dans la premièrepartie de la journée la corde reste raccourcie d'un tiers. Tous les jours le crottin est étendu avec soin. Les herbes sur lesquelles les chevaux ont été piqués sont maintenues àune hauteur égale, par un troupeau de moutons que l'on fait passersuccessivement sur tous les points où elles tendent, à s'emporter. Pendant une dizaine de jours après que les chevaux sont retirés, lesmoutons restent sur les parties de l'herbage qui ont été les premièresdépouillées. Après dix à douze jours de repos de l'herbage, les boeufs y sontintroduits, c'est-à-dire vingt jours après que les chevaux en sontsortis. Il convient d'ajouter que, par suite d'observations judicieuses dontnous allons parler, M. Marion laisse s'écouler une année avant demettre de nouveau des chevaux dans le méme herbage. Pourlui la raison en est, — et celle raison est fondée surl'expérience — que les herbages se comportent d'autant mieux, sontd'autant plus fertiles que l'on prend plus de soin de varier lesespèces d'animaux qui Ies dépouillent. Ainsi M. Marion fait passersuccessivement chevaux, moutons et bêtes à cornes sur le même herbages.Par ce moyen, il n’a jamais d’ herbe de refus, comme cela arrive quandon met continuellement sur les mêmes herbes la même espèce de bestiaux,- d’où résulte pour l'herbager une perte notable. Tout le monde sait que les chevaux en liberté font beaucoup de tort auxherbages : en galopant jour et nuit, ils défoncent le sol et détruisentune partie de l’herbe, ce qui fait dire communément que le chevalconsomme plus par le pied que par la dent. Aussi, dans tous les bauxexiste-t-il une clause qui défend de mettre les chevaux dans lesherbages, ou qui en limite strictement le nombre. Au moyen du piquet cet inconvénient disparaît. La longueur de lacorde donne au cheval l'espace nécessaire pour prendre l'exercice quiconvient à sa santé, mais pas assez pour qu'il prenne ses grands ébats.En second lieu, par les urines et le crottin qu'il est forcé de laissersur que lui limite sa corde, il dépose successivement de l’engrais surchaque partie de l’herbage. M. Marion estime que cette fumure équivautau moins un franc par are. Les faits sont là pour justifier cette assertion : l’amélioration dufond sur lequel les chevaux ont passé est telle que l’oeil le moinsexercé reconnaîtrait, à leur végétation, les parties des herbagesdépouillées par les chevaux au piquet et celles dépouillées de touteautre manière. Les propriétaires des herbages exploités par M. Marion ont d'ailleurssi bien reconnu les avantages du piquet, pour l'amélioration du fond,qu'ils lui ont laissé la pleine faculté de faire dépouillersuccessivement toutes les herbes par des chevaux. Voici un autre avantage du piquet : la reprise des herbes dix joursaprès que les moutons les ont quittées, soit vingt jours depuis que leschevaux ont été retirés, donne un fourrage d'une qualité biensupérieure aux regains ordinaires des prairies. Ces herbes ont ducorps, sont substantielles, et les bestiaux s'en trouvent très bien,tandis que souvent les herbes molles des regains relâchent le corps desbestiaux qui, au lieu de s'amender, s'y détériorent tout d'abord,quoiqu'ils soient en pleine herbe, jusqu'à ce qu'ils aient le corpsfait à celle nourriture. Résumons : avec le piquet, loin d'avoir à craindre que le fond ne soitdétérioré par le pied des chevaux, l'expérience a démontré qu'il estdevenu meilleur ; isolés les nus des autres, les chevaux ne peuvent seblesser mutuellement, et il leur suffit de quelques jours de piquetpour être bien accoutumés à la corde ; placés dans l'impossibilité dese donner un exercice exagéré, ils profitent mieux de la nourriturequ'ils prennent, peuvent par conséquent être nourris et entretenus enbon état, sur un espace de terrain bien moins étendu, et ne sont passujets aux affections que leur occasionnent fréquemment lesrefroidissemens, après les courses échauffantes auxquelles ils selivrent quand ils ont leur pleine liberté. Derrière eux , un troupeaude moutons, proportionné à l'étendue du terrain, peut vivre, et aprèseux les bêtes à corne trouvent une reprise d'herbes d'une qualitésupérieure aux regains. Pour bien préciser l’amélioration du sol, disons que M. Marion peutmettre, année moyenne, 25 boeufs dans des herbages où il n’en plaçaitprécédemment que 16 ou 18, et que ces 25 boeufs s'y amendent beaucoupmieux qu'auparavant les 16 ou 18 autres. Et de plus un troupeau demoutons a trouvé une partie notable de sa nourriture derrière le piquetdes chevaux. Les chevaux, gardés et soignés par un seul homme, seront restés du 15avril environ jusqu'a la fin de septembre. - Et 25 boeufs lesremplaceront dans les mêmes herbages, pour y séjourner jusqu'à Noël ;puis des boeufs dits trembleurs, y passeront l'hiver jusqu’à lami-mars, et y trouveront une partie de Ieur nourriture. Le troupeau entretenu par M. Marion est toujours de 150 têtes. Il avendu cette année, 60 brebis grasses et 80 agneaux. Tels sont les avantages qui résultent du procédé. Tout le monde peutconstater l'exactitude de ce que nous avons rapporté et en tirer cetteimmense conséquence qu’avec ce petit système on peut, sur le même fond,nourrir un tiers plus de bestiaux. Le succès, du reste, est si manifeste que déjà plusieurs cultivateursdu pays se sont empressés de suivre l’exemple de M. Marion. Nous savons en outre que des essais, dont le résultat peut d’avance êtreconsidérés comme certain, vont être faits pour l'engraissement desbêtes à cornes, par le même procédé. Nous ne pouvons qu’engager tousles hommes intelligens, qui ont une exploitation convenable, àinterrogés l'expérience : les trois années d'épreuves dont nous venonsde rendre compte leur sont une garantie du succès. A.S.

DE LA NÉCESSITÉ D'ÉTABLIR DANS LE DÉPARTEMENT UNE FERME MODÈLE.

Ondit encore tous les jours que nos cultivateurs sont ennemis desinnovations ; des gens qui ne les connaissent pas les représententcomme des hommes livrés à l’esprit de routine et se cramponnantopiniâtrement aux anciens usages sans aucune autre raison que leurancienneté même. A les en croire, nos campagnes auraient conservé auXIXe siècle les moeurs et Ies préjugés du quinzième. Rien n'est plusfaux, et pour être répétés, ces reproches n'en sont pas moinssouverainement injustes. Aurait-on déjà oublié quel empressementaccueillit dans nos plaines la culture de la betterave, et quellesexpériences ont été tentées pour naturaliser, parmi nous, le madiasativa, le seigle multicole, le sésame, le chou caraïbe, ainsi qu'unefoule d'autres produits équivoques répandus à profusion avec plus dezèle que de discernement. Si depuis quelques années la foi de nosagriculteurs s’est un peu refroidie, la faute en doitêtre imputée à cesprétendus agronomes qui, malgré leurs bonnes intention, ont compromisparmi nous la cause du progrès, et qui l'auraient infailliblementperdue, si jamais elle pouvait l'être. Il faut être juste aussi; propriétaires ou fermiers , nous avons tous besoin de la totalité denos revenus ; l'amour du confortable et du bien-être, la diffusion duluxe qui n'est point d'ailleurs un aussi grand mal qu'on le dit ; lesnouveaux besoins qui surgissent de toutes parts, tout nous entraînedans des dépenses considérables et peut-être excessives. Nous nesommes plus au tems où nos pères gardaient ce qu'ils appelaient une poire pour la soif,c'est-à-dire une année entière de leurs revenus bien enfermée dans letiroir de leur vieux secrétaire. Maintenant chaque année, aucontraire, épuise jusqu'au dernier sous de ses produits, trop heureuxencore quand notre petit budget domestique, moins tiraillé que celuide l'état, peut se maintenir dans un exact équilibre et se solder sansdéficit. Dans cette situation toujours un peu précaire,fatalement entraînés par des nécessités renaissantes, nos cultivateursne doivent-ils pas craindre de s'adonne à des essais aventureux ?Nest-il pas naturel qu'il leur répugne de compromettre un présentassuré pour un avenir incertain, de jouer sur une carte leur bien-êtreet leur repos, surtout quand l'espoir du gain est encore amoindri parle souvenir des pertes et des déceptions de leurs devanciers ? Unepareille réserve n'est point ainsi qu'on affecte de le dire, uneopiniâtreté routinière : c'est au contraire de la prudence, du bonsens ; c'est une oeuvre d'homme sage et de bon père de famille. Ainsices expériences que les particuliers ne sauraient entreprendre,l'administration publique doit les exécuter. Aplanir aux populations lavoie du bien-être et du progrès, telle est la mission qu'elle a reçuedu pays, et, quand elle la néglige, elle manque à tous ses devoirs. Aupoint de vue du progrès agricole, le seul qui nous occupe ici, cesdevoirs sont faciles à remplir : il suffirait de créer au centre dudépartement un établissement spécial , et d'y faire exécuter par despraticiens habiles toutes les expériences qui peuvent intéresser notreagriculture. Si cette ferme modèle était habilement dirigée, on enobtiendrait bientôt d'importans résultats ; je me bornerai à enindiquer ici quelques-uns. Tous les hommes qui jettent leursregards sur l'avenir, se préoccupent dans ce moment de la nécessité deremplacer par un autre genre de travail la fabrication des dentelles desoie qui décroît de jour en jour, et n’offre déjà plus aux ouvrières denos campagnes que des ressources insuffisantes ; l’éducation des vers àsoie et le dévidage des cocons emploiraient un grand nombre de bras,précisément dans la saison de l'année où les travaux des champs ne sontpoint ouverts ; mais on est malheureusement persuadé que les vers àsoie ont besoin pour se développer d'une grande chaleur, et que cesinsectes originaires de la Chine, ne peuvent réussir que dans le midic'est un préjugé, et on en triomphera sans doute. Toutefois pour levaincre, il faut prouver par des faits qu'il n'a aucun fondement ; iln'y a rien au monde de plus convaincant qu'un fait, mais les argumensde ce genre ressemblent aux témoins de Chicaneau : ils sont fort chers et n'en a pas qui veut; nous tournons donc là dans un cercle vicieux, car nos cultivateurs neconsentiront à risquer leur argent que quand ils auront vu de leursyeux et touché de leurs mains les succés de l’industrie séricicole.Doit-on les blâmer de cette hésitation ? J'ai peine à le croire : lesplantations des mûriers, les magnaneries sont de ces premiersétablissmens qui exigent beaucoup de tems et de grands sacrifices :peut-on exiger d'eux qu'ils les entreprennent à l'aventure? Ledépartement de l'Eure a obtenu de beaux résultats sans doute , mais peude gens parmi nous en sont instruits ; et ceux même qui les connaissentignorent encore pour la plupart le secret des procédés à l'aidedesquels on y est arrivé. Comment donc imiterait-on ce qu'on ne connaîtpas ? Quand une ferme modèle aura mis sous nos yeux et les produits dela soie et les moyens de les faire naître ; quand nous auront vu unemagnanerie fonctionner et réussir à notre porte, dans les circonstancesmêmes au sein desquelles nous sommes placés, alors, n'en doutons pas,si opiniâtres qu'elles soient, les préventions s'évanouiront et lesincrédules eux-mêmes deviendront les plus fervents apôtres de cettenouvelle et bienfaisante industrie. Mais je ne me lasserai point de leredire : sans une ferme modèle qui démontre la possibilité du succès,elle court grand risque de s'arrêter encore un demi-siècle sur leslimites du département de l'Eure. Ces résultats tout importansqu'ils soient, ne sont pourtant pas les seuls que l'on doive attendrede cet établissement ; j'ai déjà fait remarquer l'année dernière qu'ilserait fort utile d'introduire dans nos exploitations rurales quelquesgrands quadrupèdes de l'Amérique. Ces importations sont d'une parttrop dispendieuses, et de l'autre leur succès est toujours tropincertain, pour qu'elles puissent être entreprises par desparticuliers ; mais ces obstacles n'arrêteraient point uneadministration entretenue aux frais du département ; les animauxexotiques seraient déposés dans la ferme modèle, dans une sorte demagasin où chacun viendrait en prendre suivant sa convenance et sesbesoins, et après que son expérience personnelle lui en auraitdémontré les avantages ; de cette manière, notre pays serait, mis enpossession d'une foule de jouissances et de ressources agricoles dontle reste de la France n'a pas même encore l'idée. Ce sont làjeux de prince, direz-vous ; soit plusieurs principautés del'Italie et de l'Allemagne ne valent pas un département tel que lenôtre ; mais si pourtant on était effrayé par le grandiose de cesessais, on pourrait les réduire à des proportions plus modestes. Denos jours, la mécanique s'est beaucoup occupée d'améliorer lesinstrumens d'agriculture ; ces perfectionnemens ne sont presque jamaisconnus que par les réclames des journaux dont le charlatanisme estdevenu proverbial. Il est donc tout naturel qu'on se tienne en gardecontre leurs éloges, et les meilleures découvertes demeurent ainsistériles, confondues qu'elles sont avec les chapeaux gibus ou la Pommade du lion.Ne serait-il pas du plus haut intérêt de réunir en un même lieu et àportée des cultivateurs, toutes les nouvelles inventions qui peuventleur être utiles, telles que les charrues, les semoirs, les machines àbattre, etc..., de les faire fonctionner sous leurs yeux, et de lesmettre en état d’en reconnaître par eux-mêmes les avantages et lesinconvéniens ? Il en est de même des espèces de blés récemmentintroduits des pays étrangers, et des nouvelles plantes, soitoléagineuses, soit fourragères ; des expériences soigneusementfaites permettraient de juger quelle est leur valeur intrinsèque ouleur mérite relatif, etmettraient enfin nos agriculteurs à l'abri degrossiers mécomptes qui, dans plusieurs circonstances, ont eu l’aird'une véritable mystification. On sait que nous ne possédonsencore aucune synonymie de nos pommiers à cidre ; tous les essais quiont été tentés jusqu'à ce ce Jour, ont avorté faute de direction etd'ensemble ; on pourrait planter dans un vaste terrain toutes lesespèces cultivées dans le département , les comparer ensuite et endresser le catalogue avec facilité (1). Cette mesure n'aurait passeulement une importance scientifique ; on arriverait à reconnaîtreainsi quelles sont les espèces qui conviennent aux différens sols,quelles sont celles qui sont le plus généralement fertiles, quicontiennent le plus d'alcool ou qui résistent le mieux, soit aux vents,soit à la sécheresse, soit aux pluies. Aujourd'hui nos propriétairesplantent absolument au hasard ; mais grâce à ces données, desrenseignemens précis viendraient enfin remplacer les vagues indicationsde l’ignorance et de l'esprit de routine. Je ne pousserai pasplus loin cette énumération , quoiqu'il nie fût très facile del'étendre. Si quelque membre du conseil général daigne y jeter lesyeux, elle suffira, j'espère, pour le porter à provoquer la création del'établissement que je sollicite. L'an dernier, le conseil s'estparticulièrement occupé des ports de mer, et sans qu'on recherchât detrop près s'ils avaient la robe nuptiale, tous les cantons du littoralse sont assis pèle-mêle au banquet. Je ne m'en plains pas ; aucontraire, cette égalité me plaît ; mais ne pourrait-on, cette année dumoins, réserver quelques miettes pour nos cultivateurs ? Il y auraitbien là aussi peut-être un peu de justice, car enfin quand vient lequart d'heure de Rabelais, c'est à eux qu'on a toujours soin deprésenter la carte. AL. DU MÉRIL.

(1)MM. Girardin et Dut Breuil ont tenté à Rouen cette importanteclassification ; mais mal secondés dans leurs efforts, ils n'ont pufaire qu’un travail incomplet. HYGIÈNE ET MÉDECINE VÉTÉRINAIRES.

Déjà nous avons publié dans la Normandie Agricoleplusieurs articles concernant les maladies qui affectent le plusordinairement les jeunes chevaux et indiqué les premiers soins àdonner en l'absence du vétérinaire. L'accueil bienveillant accordé à cetravail nous engage à publier de nouvelles observations que nouscroyons susceptibles de présenter quelque intérêt. Parmi lesaccidens auxquels sont sujets les jeunes chevaux depuis la naissancejusqu'à l'époque où ils sont livrés au commerce ou aux remontes, ceuxqui surviennent aux extrémités sont malheureusement nombreux etlaissent presque toujours des traces fâcheuses. Au nombre de cesaccidens, il faut placer ceux qui accusent une usure prématurée, telsque la perte des aplombs et ceux qui résultent d'efforts plus on moinsviolents, qui ffont naître ces tumeurs molles on osseuses contrelesquelles échouent trop souvent les traitemens les plus énergiques. Nous désignerons sous le titre de faux aplombs,les conformations vicieuses qui rendent les chevaux arqués, panards,cagneux, clos, crochus et bouletés ; défectuosités graves, presquetoujours accidentelles, dont nous signalerons bientôt les causes, etque l'on préviendrait dans le plus grand nombre des cas, en adoptant unsystème d'éducation convenable. Répéterons-nous après tantd’autres dont les sages conseils sont trop peu écoutés, que le travailprématuré chez les poulains et une nourriture insuffisante sont lescauses principales de l'usure des jeunes chevaux. Ce sont là desvérités qu’il faut rappeler souvent, car les inconvéniens qui enrésultent, contribuent à déprécier le cheval normand, auquel onreproche d’avoir peu d'énergie et d'être souvent taré avant l'âge où ildevrait rendre des services. Si le cultivateur ne peut faireautrement que d'employer ses chevaux aux travaux agricoles, dès I'âgede 18 mois ou 2 ans qu'il tâche au moins de comprendre qu'il estindispensable de leur donner une nourriture abondante, substantielle etbien choisie. Comment supposer, en effet, que nourris de vertune partie de l'année, privés d'avoine pour la plupart, mangeantl'hiver des foins souvent avariés, ces jeunes animaux pourront résisterà des travaux plus ou moins pénibles, et que cette alimentationdébilitante n'influera pas sur leur tempérament ? Il est évident quel'animal faible, dont la fibre musculaire est dans un état derelâchement apparent, s'usera beaucoup plus tôt et plus vite que chezcelui qui a de la vigueur, de la force, et de l'énergie. Cette usurecommencera par la perle des aplombs, des membres et sera bientôt suiviedu développement de tumeurs qui apparaîtront dans le voisinage desarticulations et détermineront tôt ou tard des boiteries. Nousdevons encore signaler ici une habitude pernicieuse qui contribuepuissamment à la ruine des jeunes chevaux, en développant chez eux untempérament lymphatique : c'est l'abus des saignéesen tous tems, mais surtout pendant l'usage du vert. Comment necomprend-on pas que des évacuations sanguines doivent être plusnuisibles qu'utiles à des animaux nourris de plantes qui contiennentbeaucoup d'eau de végétation, tels que le trèfle, le sainfoin, laluzerne, etc..., et qui le plus souvent sont mangées couvertes de pluieou de rosée ? Si l'on conservait pour l'examiner, le sang des animauxsoumis à ce régime, on reconnaîtrait bientôt, par le petit volume ducaillot qu'il renferme, comparativement à la quantité de sérum oupartie aqueuse, dans lequel surnage la partie coagulée que cesévacuations doivent être proscrites. La saignée peut-être utile, maisseulement lorsque les plantes approchent de l'époque de la maturité. Nous pourrions encore dire un mot des sétonsque l'on considère comme un remède à tous les maux et que l'onapplique pour la plus légère indisposition. Toutefois, l'abus même decette médication présente moins d'inconvéniens que ceux que nous avonssignalés ; nous dirons cependant, qu'il est parfois dangereux de lessupprimer tout à coup et sans aucune précaution, comme cela arrivefréquemment, et qu'on est souvent forcé de les employer de nouveau pourprévenir le développement de maladies plus graves. Il est fort àcraindre alors qu'il ne produise plus le même résultat. Concluonsdonc de ce qui précède qu’il faut mieux nourrir les jeunes chevaux,exiger d'eux moins de travail et ne pas les soigner sans qu'il y aitnécessité de le faire. Entrons dans quelques détails maintenantsur les accidens que nous venons de signaler, et voyons quels moyens onpeut tenter pour en arrêter les progrès ou les faire disparaitre. FAUX APLOMBS.

Chevaux arqués. Lorsque le genou dépasse en avant la ligne perpendiculaire, le cheval est dit arqué, ployé ou creux dans ses genoux. Si cette défectuosité tient à une conformation naturelle, il est brassicourt.Dans le premier cas seulement et lorsque l'animal est jeune, onparvient quelquefois à redresser ses membres par l'usage d'une ferrureméthodique qui consiste à diminuer la hauteur des talons et à placersous le pied un fer dont les éponges sont amincies en biseau et lapince un peu relevée pour faciliter la marche de l'animal. Ce n'estqu'après plusieurs ferrures qu'on peut obtenir un bon résultat ; maisil faut éviter la première fois d'abattre tout d'un coup les talons, depeur d'opérer sur les tendons un tiraillement qui ne serait pas sansdanger (1). Chevaux droits sur les membres et bouletés.Dès qu'on s'aperçoit que les jeunes es chevaux ont une disposition àse bouleter, il faut y apporter remède sur-le-champ, car une fois quele boulet est porté en avant et que l'appui du sabot se fait sur lapince, il n'est plus possible de rétablir les aplombs. Pourarrêter les progrès de ces sortes d'accidens qui déprécient beaucoupl'animal, il faut encore faire usage d'une ferrure convenable.contrairement à l'avis du plus grand nombre des maréchaux , quiprétendent qu'en abaissant les talons on reporte le boulet en arrière,nous conseillons d’abattre la corne en pince, de conserver celle destalons et de donner de l'épaisseur aux éponges du fer. On empêche parce moyen Ie tiraillement des tendons fléchisseurs, ce qu'on ne peutéviter dans la ferrure à talons bas, et l'on voit insensiblement lemembre reprendre son aplomb naturel. Une expérience très simpleconvaincra les plus incrédules ; il suffit, de placer un chevalbouleté sur un terrain en pente, d'abord l'avant-main du côté le plusélevé, puis en sens contraire : dans la première position , la douleuroccasionnée par le tiraillement des tendons, contraindra l'animal àporter ses boulets en avant ; dans la seconde il prendra son appui avecconfiance, et le vice sera bien moins apparent. La ferrure que nousindiquons, produira ce résultat. Pour rétablir les aplombs chezles poulains arqués ou bouletés, il est indispensable , indépendammentde l'usage d'une ferrure de ne les soumettre qu'à un travail très légeret mieux encore à des promenades journalières, et de les nourrirconvenablement. MOLLETTES, VESSIGONS ET VARICES, autrement dits TUMEURS MOLLES.

Cesdiverses affections , que l'on sait être des épanchemens de synoviedans le voisinage des articulations, sont toujours fort gravesnon seulement parce qu'elles peuvent occasionner des claudications,mais à cause de la difficulté et souvent de l’impossibilité de lesguérir. Les mollettes viennent aux boulets, les vessigons aux jarrets,de même que les varices qui, Ie plus souvent, ne sont autre chose quedes vessigons qui apparaissent au pli du jarret, c'est-à-dire à lapartie antérieure, et que l'on confond avec la dilatation de la veine,bien que cet accident soit très rare. Toutes ces tumeurs sont lerésultat du relâchement des capsules synoviales et de la peau, etlorsqu'elles ne proviennent pas d'un effort, d'une chute, elles sontinhérentes à la constitution et se déclarent spontanément chez lesanimaux faibles et mal nourris ; ou bien elles paraissent dès qu'on lessoumet au plus léger travail. Dès l'apparition de ces tumeurs ilfaut promptement y porter remède, car c'est alors seulement qu'on peutespérer quelque succès d'un traitement sagement ordonné-. Les conseilsdu vétérinaire sont donc indispensables. Nous ne pouvons prescrire iciun traitement qui doit varier suivant le tempérament et l'âge du sujetet selon la cause et la gravité de la maladie ; nous dironsseulement que les applications vésicantessont encore ce qui réussit le mieux pour combattre ces tumeurs à leurdébut, et que lorsqu'on ne peut parvenir à les faire disparaître, ilfaut avoir recours à la cautérisation. Nous préférons le feu mis enraies parallèles et longitudinales à l'usage des pointes, qui neproduisent pas un aussi bon effet et qui laissent des traces sinon plusapparentes, du moins plus défectueuses à l'oeil. Mais, nous nesaurions trop le redire, des moyens préservatifs conviendraientbeaucoup mieux pour faire de bons chevaux. Et ces moyensconsisteraient dans une nourriture abondante, substantielle, tonique,qui donnerait de la vigueur, de l'énergie et des forces, et rendraitles jeunes animaux susceptibles de supporter saris inconvénient lestravaux auxquels on les soumet. Plusieurs fois nous avons vudisparaître des mollettes et des vessigons récents , dès que l'on envenait à nourrir les poulains avec des aliments secs et à leur donnersurtout une certaine quantité d'avoine chaque jour. TUMEURS OSSEUSES,

désignés sous les noms de SUROS, EPARVINS, JARDONS, FORMES, etc..

Toutle monde connait la gravité de ces maladies des os d'où proviennentpresque toujours des boiteries qui empêchent la vente des animaux, etdesquelles, il faut le dire, la médecine triomphe rarement. Cesmaladies sont le résultat de l'épanchement des sucs osseux quiacquièrent bientôt la consistance de l'os et forment des tumeurs ouexostoses plus ou moins nuisibles au jeu des articulations : quelquesunes sont transmises par hérédité et par conséquent incurables ; laplupart des autres proviennent d'efforts occasionnés par des travauxau-dessus de la force des jeunes chevaux. Nous ne connaissonsd'autre traitement pour guérir ces maladies que l'application du feuqui malheureusement ne réussit pas toujours. Les pointes fines dont onse sert pour cette opération doivent traverser la peau ; lorsque lesanimaux sont jeunes, elles laissent rarement des traces apparentes. Cemoyen est donc le seul que nous puissions conseiller en pareillecirconstance. Nous dirons cependant encore ici, et l’expériencele prouve journellement, que ces sortes d'accidens arrivent beaucoupplus rarement chez les poulains dont on exige peu de travail et quisont nourris confortablement. Dans un prochain article nousparlerons de divers accidens ou maladies qui ne reconnaissent le plussouvent d'autres causes que celles que nous avons signalées, et dans unarticle spécial sur la ferrure, nous indiquerons les moyens de conserver au pied du cheval sa bonneconformation , et le mode de ferrage le plus convenable pour rétablirles aplombs chez les chevaux panards, cagneux, etc… CAILLIEUX,

Secrétaire de la société vétérinaire

du Calvados et de la Manche.

(1) On conseille, en outre, de donner à manger au cheval dans ratelier un haut placé. (Note du Réd.)

FOURRAGES. — LA CHICORÉE SAUVAGE.

Un propriétaire cultivateur de l'arrondissement de Bayeux nous adresse la communication suivante :

Monsieur le rédacteur,

Dans le numéro de la Normandie agricole, du mois de juin dernier, vous avez parlé de la culture de la chicorée sauvage. J'ai cultivé cette plante en grand, et j'ai trouvé que, donnée en vert, elle était en effet un excellent fourrage.

J'habite un pays où la plus grande partie des terres sont en herbages,où, par conséquent, le fourrage vert abonde ; aussi mon but, encultivant la chicorée sauvage, n'était-il pas de me procurer de lanourriture pour les bestiaux.

Je voulais trouver une plante qui me fournît la plus grande quantitépossible d'engrais en vert, pour remédier à l'absence des pailles,toujours très-rares et qui coûtent fort cher, et à l'emploi de lachaux, dont trop souvent on fait abus. J'ai donc cherché à cultiver lesvégétaux qui, même inutiles, même nuisibles, tels que le chardon,l'ortie, etc., pouvaient donner une grande masse d'engrais, étantcoupés en vert. J'ai fait plusieurs essais, et celle des plantes quim'a donné le meilleur résultat, est la chicorée sauvage. J'en ai faitd'abord quelques mètres carrés, et j'ai été étonné de la quantité duproduit.

L'année suivante j'en ai fait plus en grand, — un hectare au moins —dans une terre profonde, et après six labours, sans fumier, ni engraisd'aucune espèce. L'année précédente, cet hectare avait produit desbetteraves. La première année, la chicorée était peu abondante, maiselle a duré fort belle pendant cinq ans.

Cette plante paraissait si appétissante que, malgré l'envie que j'avaisde la faire couper pour en faire uniquement du fumier, j'essayai d'enfaire donner d'abord aux cochons qui la dévoraient. Les moutons, lesvaches et les chevaux en sont également très-friands. Cette productionétait si abondante que, pendant l'été, lorsque l'herbe est presquenulle dans les herbages, j'en ai fait donner aux vaches qui, chaquejour, attendaient avec impatience le moment de la manger. J'ai faitenfermer une vache à l'étable pendant deux mois : elle a mangéuniquement de la chicorée et rien autre chose. Quand elle est sortie,elle était dans le même état que lorsqu'elle fut renfermée, quoiqu'elleeût dû être plus grasse, mangeant de la chicorée autant qu'elle envoulait ; mais cette vache avait l'habitude d'être toujours dehors etavec d'autres vaches, et l'absence d'exercice et l'ennui lui étaientnuisibles. Son lait, que j'ai fait mettre à part, n'a augmenté nidiminué ; le beurre était aussi bon que celui des autres vaches,seulement la pâte en était plus courte et parfois un peu grumeleuse,mais il avait fort bon goût. Cette vache ne mangeait que les feuilles,et laissait les bâtons un peu durs, qui, du reste, contribuèrentnotablement à augmenter le fumier.

Les chevaux à l'écurie mangeaient la chicorée avec plaisir, et seportaient à merveille ; mais ils étaient un peu longtems à manger,lorsque la plante avançait en maturité, parce qu'ils leur fallait dutems pour éplucher les bâtons coriaces et les rejeter de dessous ladent.

Cette gourmandise de tous mes animaux, dévorant toute ma chicorée,m'empêcha de faire cette montagne d'engrais vert que j'avais en vue,mais la chicorée retournait cependant en fumier sous une autre forme.Il restait d'ailleurs les tiges qui ont donné une assez grande massed'engrais. Ne pouvant couper souvent toute la chicorée à la fois, unepartie de la première coupe seulement grandissait promptement. J'en aifait ordinairement quatre coupes par an, quelquefois cinq, mais j'airemarqué que-si on la coupe trop peu avancée, elle fond et se réduitbeaucoup.

Chaque année à la fin de l'hiver, je faisais répandre sur le champ de chicorée du plâtre en poudre.

Ayant été absent pendant quelques mois, les domestiques de ferme,négligens comme ils le sont tous dans celle partie de la Normandie, s'épargnèrent la peine de couper chaque jour la chicorée. Aumois de juillet, à mon retour, je vis une véritable forêt d'arbustespanachés de milliers de fleurs du plus beau bleu. Ma chicorée était unbois touffu qu'on n'aurait pas pu pénétrer à cheval et haute de plus detrois mètres. J'ai cru qu'elle s'était fatiguée, mais l'année suivanteelle n'en était que plus belle. Cette année-là seulement je n'ai eu quedeux coupes, mais aussi j'ai obtenu une masse d'engrais, après l'avoirfait mettre sous les moutons. Elle fut bonne à employer comme le fumierde paille ; et, malgré la force des tiges, comme celles-ci étaientencore vertes, la fermentation fut active. Je ne pourrais pas dire aujuste la quantité de mètres cubes de fumier que mon hectare de chicoréem'a donnés, mais je me rappelle que la quantité fut très-satisfaisante.

Dans ce pays où les terres labourables ne peuvent être occupées pendantplusieurs années, parce que l'on veut faire du blé tous les deux ans,la chicorée ne pourrait pas toujours se cultiver en grand, à moins dene la laisser que deux ans ou un an , comme pour faire du café, ou dusoit disant café ; mais la première année, la chicorée donne beaucoupmoins que les années suivantes. Je puis assurer qu'elle peut servircomme excellent fourrage vert, et qu'elle peut au besoin donner unegrande quantité de matière verte. Ce n'est certes pas un terrain perduque celui employé à la culture de cette plante dont la végétation estvraiment extraordinaire dans une terre profonde. Les racines pivotantesvont chercher leur nourriture à plus d'un mètre et n'épuisent pas laterre.

Le seul inconvénient, c'est qu'il faut faire enlever ces racines avecgrand soin, autrement elles reparaîtraient après plusieurs labours.Elles peuvent servir à faire du fumier ; et la quantité vaut la peinede les faire ramasser.

Du blé, fait sans engrais, après cinq ans de chicorée, et quatre bons labours, a été superbe.

J'aurais pu garder la chicorée plus de cinq ans, mais elle commençait à s'épuiser un peu.

Si vous croyez, monsieur le rédacteur, que cette petite notice, quipeut servir de complément à votre article du mois de juin, soitintéressante et digne de votre journal, disposez-en comme vous lejugerez à propos.

D. Un de vos abonnés fondateurs.

AMÉLIORATION DE LA RACE CHEVALINE.

Unecommission spéciale vient d'être instituée par M. le Préfet du Calvadospour s'occuper des moyens d'améliorer la race chevaline dans cedépartement. Elle se compose de MM. de Turgot, pair de France ; Delacour, maire de St.-Gabriel ; Lemyre de Villers, officier de cavalerie en retraite ; Person, propriétaire à Graye ; Ad. Le Senécal, propriétaire à Bayeux ; Henry, maire de Hottot ; Marion, père, à Caen ; Basly , propriétaire à St.-Contest ; Caillieux, vétérinaire à Caen ; Le Barillier, propriétaire à Lebisey ; Tillard, maire de Blainville ; Londe, propriétaire à Evrecy ; L. Cocquard, propriétaire à Vire ; Champin, maire à St.-Sylvain ; Viel, propriétaire à Soliers ; Lecoq, maire de Cambes ; Desbleds, maire à St.-Manvieu ; Seminel, rédacteur de la Normandie agricole.

Cettecommission s'est réunie pour la première fois le 19 août sous laprésidence de M. le Préfet. L’empressement avec lequel la plupart desmembres ont répondu à l'appel du chef de l'administrationdépartementale, a témoigné de l’importance qu'ils attachent à lamission qui leur est confiée.

Après avoir indiqué à l'assembléele but qu'il s'est proposé en instituant cette commission , M. lePréfet a soumis à son examen les trois objets suivants, sur lesquels ilétait dans l'intention d'appeler la sollicitude du Conseil-général.

1° Primes aux jeunes chevaux castrés ;

2° Primes aux jumens poulinières ;

3° Réorganisation de l'École d'Équitation.

Surle premier point : Ie nombre des poulains castrés présentés pour laprime, augmentant d’année en année, M. le Préfet du Calvados a pensé,d'accord avec le jury du dernier concours, qu'il serait utiled'augmenter aussi la somme allouée pour encouragemnens, afin de faireentrer de plus en plus dans les habitudes des éleveurs l'usage decastrer de bonne heure leurs chevaux. M. le Préfet se proposantd'engager à cet effet le Conseil-général à porter à 3.000 fr.l'allocation de 2,000 accordée depuis 1835, ce magistrat a invité lacommission à exprimer son opinion sur le meilleur emploi à faire decette somme.

Après une longue discussion, il a été, unanimementdécidé, que le système actuel, d'après lequel les 20 poulains jugés lesmeilleurs reçoivent chacun une prime de 100 fr., ayant donné de bonsrésultats, il conviendrait de le continuer, dans le cas où l'allocationdu Conseil-général ne serait pas augmentée.

Si cette somme était portée à 3,000 fr., la grande majorité de la commission a été d'avis qu'elle devrait être ainsi répartie :

1°Une prime spéciale de 300 fr. à l'éleveur qui présenterait au jury leplus grand nombre de chevaux castrés, susceptibles d'être primés etdont un au moins aurait obtenu une prime.

2° Deux primes de 200fr. chaque aux poulains castrés offrant le plus de distinction, et deuxde 150 fr. aux deux poulains venant après.

3° 100 fr. à chacun des vingt poulains reconnus les meilleurs parmi tous les autres.

Enétablissant ainsi les primes, la commission a eu eu vue d'intéresser àla castration de jeune âge le plus grand nombre possible decultivateurs, et par les primes plus élevées de les amener à castrerdes chevaux de distinction, mais dont ils auraient le vain et tropordinaire espoir de faire des étalons. C'est la fâcheuse illusion quese font fréquemment les éleveurs sur le mérite de leurs jeunes chevaux,qui les engage à les conserver entiers, et enlève ainsi au commerce ungrand nombre d'animaux, qui nous permettraient de rivaliser avec leschevaux anglais et les allemands toujours castrés de bonne heure.

Surla deuxième question , relative aux jumens poulinières, la commission apensé que le moment était venu de convertir en annuelles les primesqui, aujourd'hui, sont triennales. Lorsque le Conseil-général décidaque les primes de 400 fr. et de 300 fr. seraient accordées pour troisans, il agit ainsi dans uie pensée intelligente : il importait deretenir dans le pays le peu de bonnes jumens poulinières qui yrestaient et que les étrangers nous enlevaient l'une après l'autre.

Aujourd'huique le prix élevé des poulains sortant de race distinguée est unepremière prime assurée à l'éleveur ; que beaucoup de propriétaires etcultivateurs ont compris l'avantage qu'ils ont à garder leurs bonnesjuments, il n'y a plus nécessité de faire les primes triennales.D'ailleurs , les bonnes jumens seront toujours primées, et grâce auxprimes annuelles les erreurs auront des conséquences moins fâcheuses.D'ailleurs encore, dans le nouveau système, il n'y aura que les jumenssuitées qui puissent concourir, ce qui assurera au département un plusgrand nombre de produits distingués, et grâce à l’élévation donnée auxprimes de première et de seconde classe les bonnes jumens, si elles nerestent pas stériles, donneront encore à leurs propriétaires plusd'avantages que par le passé.

En effet , les primes de lapremière classe étant portées à 600 fr. et celles de la seconde à 400 ,en trois années, !a jument qui ne pouvait obtenir que 1,200 fr. ou 900fr. comme maximum pourra à l'avenir avoir 1,800 et 1,200 fr. de primes.

Quantà la répartition, des primes entre les deux sections du département, lacommission prenant en considération les efforts que font aujourd'huidifférens cultivateurs de l'arrondissement de Bayeux, ainsi que lemérite des chevaux élevés dans le Bessin, a été unanime pour proposerde diviser comme il suit les primes :

| Argences | 3 primes de 600 fr.

6 id. de 400 fr.

12 id. de 200 fr.

---

21 | 1.800 fr

2.400 fr.

2.400 fr.

--------

6.600 |

6.600 | | Bayeux | 2 id. de 600

4 id. de 400

8 id. de 200

---

14 | 1.200

1.600

1.600

-------

4.400 |

4.400 | | En tout 35 primes d'une valeur de | 11.000 |

Jusqu'àprésent, l'allocation n'était que de 9,900 fr., mais la commission aexprimé l'espoir qu'en vue du progrès qui doit résulter de cettenouvelle combinaison, le Conseil-général n'hésiterait pas à voter lasomme de 11,000 fr. qu'elle réclamait.

Les deux premières primesde la première catégorie à Argences et la première à Bayeux ,devraient, dans la pensée de la commission, être plus spécialementaffectées aux jumens saillies par des étalons de pur sang, à mériteégal avec celles saillies par d'autres étalons.

ÉCOLE D'ÉQUITATION.

M.le Préfet a communiqué à la Commission une lettre par laquelle M. leministre de l'agriculture et du commerce lui fait connaître l'intentionoù il est de concourir à la réorganisation de cette école et decontribuer à la dépense, si le Conseil-général et la ville de Caenconsentent également à y prendre part.

Il s'agirait de fonder unenseignement en faveur des sujets qui se destinent comme palfreniers ,piqueurs ou cochers, à soigner les chevaux. Le gouvernement ferait lesfrais de l'enseignement et fonderait six bourses, le Conseil-généralporterait à 2,500 fr. l'allocation de 1,500 fr., et aurait égalementsix bourses à sa disposition ; enfin , la ville remettrait les bàtimensen état et pourrait aussi envoyer à l'école des élèves qui seraientformés à soigner, atteler, dresser, monter et conduire les chevaux.

Ily a long-tems qu'un homme d'expérience de notre pays a dit qu'avant defaire des chevaux il fallait faire des hommes capables de s'en occuper.Le projet actuel a pour objet de répondre à ce besoin.

LaCommission, tout en exprimant quelques craintes sur le peud'empressement avec lequel cet utile enseignement pourra être suivi,n'a pas hésité à donner son entière adhésion au projet deréorganisation. Elle a considéré que dans un centre d’industriechevaline, il était nécessaire de fonder une bonne école d'équitation,afin de former des élèves qui, à leur tour, répandront les meilleuresméthodes de pansage et de dressage des chevaux. C'est moins la qualitéque l'éducation qui manque à nos élèves, et c'est en remédiant à ce malque nous nous mettrons en état de soutenir la concurrence avecl'étranger qui amène sur nos marchés des chevaux moins bons, mais mieuxdressés que les nôtres.

M. Person a été invité à préparer unprojet de règlement qui a été soumis au Conseil-général, à l’appui dela demande. Ce projet a dû comprendre tout ce qui concerne le moded'enseignement, la discipline, les conditions d’admission, etc…, demanière à ce que l'École prenne le caractère d'institution publique.

Avantde se séparer , la Commission a exprimé l'intention de former dans leCalvados une société hippique, de laquelle seraient appelés à fairepartie tous les hommes qui s'intéressent au progrès de l'industriechevaline, cette branche si importante de notre agriculture.

P. S. Le conseil général, dans sa séance du 30, a accueilli les trois proposilions dont nous venons de parler.D'autres observations ont été soumises au conseil, par M. G. LeCouteulx, au nom de la commission des patentes de santé, del'arrondissement de Bayeux. Nous ferons connaître, dans notre prochainn°, en rendant compte des travaux du conseil général, au point de vuede l’agriculture, la réclamation de cette commission.

SOCIÉTÉ VÉTÉRINAIRE DU CALVADOS

ET DE LA MANCHE.

VICES RÉDHIBITOIRES.

Entre autres questions soumises à l'examen de la Société dans sa dernière séance, ledébat a roulé sur les vices rédhibitoires.Voici dans quels termes he procès-verbal que nous avons sous les yeuxrend compte de cette partie de la séance pages 12, 13, 14, 15 et 16.

«La Compagnie s'occupe des questions concernant les vices rédhibitoires.Le secrétaire communique la lettre de M. Loiset ; les observations quece vétérinaire adresse à la Société , fournissent de nouvelles preuvesde l’insuffisance et des difficultés que présente la loi du 20 mai 1838dans son application.

« M. Loiset regrette qu'on ait omis de placer dans la catégorie des vices rédhibitoires le typhusde l'espèce bovine, qui possède la fâcheuse propriété de se transmettreaussi promptement que la clavelée, et qui occasionne des mortalités etdes dommages bien plus considérables La même observation est, selonlui, plus ou moins applicable à la pleuro-pneumonie bovine, à la rageet à d'autres maladies épizootiques et contagieuses dont les invasions,quoique rares et imprévues, n'en constituent pas moins de redoutablesfléaux pour les cultivateurs, dont elles peuvent anéantir inopinémentles premières et les principales ressources. Les observations de M.Loiset ont fixé l'attention de la Société ; elle a décidé que soittravail serait renvoyé à l'examen de la commission chargée derecueillir tous les documents qui pourront éclairer le gouvernementsur la nécessité d'apporter quelques modifications à la loi sur lesvices rédhibitoires.

« L’annulation de plusieurs procès verbauxpar omission de la prestation du serment, a fait comprendre enfinà quelques-uns de MM. les juges de paix que cette formalité estnécessaire de la part des experts ; mais il arrive parfois quel'éloignement du domicile de ces magistrats, et la difficulté de lesrencontrer obligent les experts à des déplacements coûteux, quid'ailleurs exposent l'acheteur à voir le délai de la garantie périmé.On remédierait à ces inconvénients, dit M. Loiset, en assermentantauprès de chaque tribunal civil les vétérinaires diplomés domiciliésdans l'étendue de leurs juridictions respectives ; leurs noms, publiéspar ordre du ministre de l'agriculture et du commerce, seraient déposésdans chaque prétoire de justice de paix pour que le magistrat qui ledessert puisse choisir, parmi ceux qui ont capacité et qualité, les experts qu'il aurait à nommer conformément à la loi du 20 mai.

«La plupart des juges de paix inscrivent, au bas de la requêteprésentée, l'ordonnance de nomination des experts ; ceux-ci prêtentserment et apposent leurs signatures à côté de celle du magistrat.Cette manière d'agir est, à coup sûr, la plus expéditive ; mais on nefait pas toujours ainsi : quelques-uns de ces magistrats exigent queleurs greffiers conservent la minute des ordonnances, et, comme ilarrive fréquemment que ces Messieurs sont hors de chez eux , il fautque l'expert retourne plusieurs fois, souvent a une distancé fortéloignée, avant d'être en mesure de faire son opération. Cetteformalité entraîne non-seulement à des frais plus considérables, maiselle expose souvent l'acheteur à perdre son recours en garantie,lorsqu'il n'a pu soupçonner l'existence d'un vice rédhibitoire que ledernier jour que la loi lui accorde.

« Plusieurs questions serattachant aux vices rédhibitoires sont encore discutées avec intérêtpar la Compagnie. Quelques membres font connaître les décisions decertains tribunaux qui n'ont pas toujours jugé dans le sens de la loi,et dont les jugements étaient sans appel.

« Le ticn'est rédhibitoire qu'autant qu'il n'est pas apercevable à l'usure desdents ; mais lorsqu'il s'écoule un temps plus ou moins éloigné entre lapremière visite et la contre-expertise ordonnée par le tribunal, ilarrive parfois, et ce fait a été constaté, que les derniers expertstrouvent les dents usées. L'acheteur, dans ce cas, est condamné àgarder le cheval. La Société ne voit d'autre moyen pour éviter cetinconvénient que de rendre le tic rédhibitoire avec ou sans usure des dents.

« La Société décide de nouveau que le signe caractéristique de la pousseest le soubresaut , et qu'il n'est pas nécessaire que cheval soitaffecté d'une toux sèche, quinteus , etc. , pour prononcer l’existencede la maladie.

« Elle déclare encore qu'elle considère comme synonymes les expressions de cornage et sifflage,bien que ces deux affections ne soient pas parfaitement identiques, etque suivant l'opinion de plusieurs vétérinaires, l'une paraisse avoirquelque gravité de plus que l'autre.

« L'épilepsieou mal caduc est généralement une maladie très-rare en Normandie. Letrès-petit nombre de vétérinaires qui ont été appelés à la constater,avouent n'avoir jamais pu en rencontrer les symptômes. Chaque fois lesexperts ont dû questionner les personnes qui déclaraient avoir vu lamaladie, et bien rarement les renseignements obtenus suffisaient pourla caractériser ; quelquefois encore ces renseignements étaientproduits par l'acheteur, sa femme, ses enfants ou ses domestiques, etne pouvaient inspirer une confiance entière. Malgré ces difficultés,la Société reconnaît l'impossibilité de pouvoir caractériser autrementla maladie ; mais elle insiste sur la nécessité d'apporter la plusgrande circonspection dans les renseignements fournis par despersonnes souvent intéressées à la résiliation des marchés.

« La fluxion périodiquequi se déclare chez un cheval borgne, peut-elle entraîner larédhibition, lorsque la maladie apparaît sur l’oeil déjà privé de lavue ? La Société tout entière répond affirmativement à cette question.

« Pour constater l'existence d'un vice ou maladie rédhibitoire chez un animal mort dans les délais de la garantie, la Phthisie pulmonaireou vieille courbature, par exemple, MM. les juges de paix , pour éviterdes frais plus considérables occasionnés par les déplacements desexperts, désignent généralement un seul vétérinaire pour fairel'autopsie et rédiger procès-verbal ; mais il arrive fréquemment aussique le vendeur vient en opposition, dans l'espoir de faire annuler unprocès-verbal qu'il croit injuste, ou dans lequel il pense trouverquelque nullité. Pour prévenir de semblables procès, dontmalheureusement on connaît plus d'un exemple, et pour mettre aussi lesexperts à l'abri de soupçons injurieux, la Société est d'avis qu'enpareille occurrence les experts conservent les organes ou viscèressusceptibles de servir de pièces de conviction, et que ces parties,recueillies en présence du maire et de son adjoint, et de quelquestémoins soient marquées et cachetées du sceau municipal, pour êtrereprésentées au besoin.

« En agissant ainsi, le vendeur qui n'apu se trouver à l'autopsie du cadavre et qui se croit mal jugé, pourrase convaincre par lui-même, avec l'assistance d'un vétérinaire, del'exactitude des faits consignés au procès-verbal.

« Le renversement du vagin,maladie assez fréquente en Normandie, occasionne souvent des procès quiembarrassent quelquefois les tribunaux appelés à les juger. La loi ditpositivement que l'action rédhibitoire ne peut avoir lieu qu'autantque le part a eu lieu chez le vendeur, et cependant il peut arriver quela vache ayant été vendue plusieurs fois (et c'est ce qu'on observelorsqu'elle a été conduite d'une foire à une autre dans l'espace dequinze à vingt jours), la parturition n'ait réellement pas eu lieu chezle vendeur. Certains tribunaux ordonnent dans ce cas la résiliation dela vente ; d'autres ne l'admettent pas. La Société pense qu'onéviterait cet inconvénient, si l'on supprimait dans le texte de la loiles mots : chez le vendeur, et qu'on y substituât ceux-ci : après le part récent.

«La Compagnie décide qu'elle s'occupera dans la prochaine séance desautres maladies rédhibitoires, dont il n'a pas été parlé à cetteréunion ».

ENGRAIS.- LES URINES.- SULFATE DE FER.

Dansune des dernières séances de la société d’agriculture de Caen, àl'occasion d’échantillons de sulfate de fer (couperose verte), déposéssur le bureau, par un fabricant de produits chimiques, M. Thierry,professeur de chimie, président de la société, a présenté quelquesobservations sur l'utilité du sulfate dle fer pour la conservation desurines au profit de l'agriculture.

Il convient de faireremarquer, dit le savant professeur, les avantages nouveaux queprocurerait au pays, dans le double intérêt de l'agriculture et de lasalubrité publique, le mélange, avec de l'urine, d'une petite quantitéde couperose verte dont le prix est aujourd'hui si peu élevé. M.Schattemann, l'habile directeur des usines de Bouxvillers, en Alsace, adéjà mis sur la voie d'une pareille application, en signalant l'effetde ce sel, pour désinfecter les fosses d'aisance, et améliorerl'excellent engrais qu'on en retire. Ne serait-il pas à désirer qu'aulieu de perdre journellement les urines qui deviennent (surtout pendantles chaleurs de l'été) une cause incessante d'infection, et quiseraient si précieuses comme engrais, qu'au lieu de les laissers'écouler ou séjourner sans aucune précaution, dans l'intérieur mêmede nos habitations, au lieu de les disperser dans les rues, sur lesplaces publiques, autour de nos édifices et de nos plus beauxmonnumens, ne serait-il pas désirable, au contraire, qu'on lesrecueillit avec soin, en recourant à des moyens susceptibles deprévenir les résultats dégoûtans et insalubres de leur putréfaction,moyens qui tendraient, en même tems, à augmenter leur propriétéfertilisante.

Il suffirait, chez les particuliers, comme dansles grands établissemens, tels que casernes, collèges, hospices,etc..., de les réunir dans des baquets ou des fosses. Là, parl'addition de petites doses de sulfate de fer (quelques millièmes), onempêcherait ou retarderait leur altération putride, jusqu'au momentoù les cultivateurs bien avisés viendraient les chercher pour lesrépandre sur leurs fumiers où leur terre, ou dans des réservoirsappropriés à cet usage. Il y aurait, sans nul doute, dans cettepratique, grand profit pour l’agriculture (M. Tostain, notre collègue,en a déjà acquis la preuve frappante, dans son domaine d'Ecoville, oùil fait transporter, chaque semaine les urines de la caserne deVaucelles, qui lui ont été livrées par abonnement), et il y aurait enoutre grande amélioration sous le rapport de la propreté de la ville etconséquemment sous celui de la salubrité de l'air qu'on y respire.

«L'administration municipale, en ce qui concerne la voie publique, enfaveur de laquelle la décence aurait d'ailleurs quelques réclamationsà faire, pourrait efficacement intervenir par des mesures et desréglemens de police, que les habitans accepteraient avecreconnaissance et empressement. Il est à souhaiter qu'elle donnel'exemple, et l'impulsion qui viendra d'elle produira son effet dansl’intérieur de nos habitations et dans celui de nos grandsétablissemens. »

La Normandie agricolea délà appelé l'attention de ses lecteurs sur ce nouvel et utileemploi de sulfate de fer, ainsi que sur le préjudice qu’éprouve notreagriculture par suite de la perte de l'un des élémens les plus précieuxde fertilisation.

Nous avons, à cet égard, une conviction quenous voudrions faire passer dans l'esprit de tous les cultivateurs, etdans ce but nous reviendrons, chaque fois que l'occasion s'enprésentera, sur cet important objet.