PRÉCIS

D'UNE DISSERTATION

SUR UN

MONUMENT ARABE

DU MOYEN AGE

EN

NORMANDIE,

LUE EN 1820 A L'ACADÉMIE ROYALE DES SCIENCES, ARTSET BELLES-LETTRES DE LA VILLE DE CAEN ;

PAR

J.Spencer-Smith

Membre de l'Université d'Oxford

; de la société Royale pourl'accroissement des Sciences Naturelles,

de la société des Antiquaires, et de la sociétéd'encouragement,etc., etc., de Londres

;

des sociétés Asiatique et de Géographie, de Paris

;

de l'Académie Royale des Sciences, Arts et Belles-Lettres, de la villede Caen

;

des sociétés Linnéenne du Calvados

, et des Antiquaires de la Normandie

; etc.

In tenui labor.

VIRG. Georg. iv, 6.

SECONDE ÉDITION.

_____

CAEN,

CHALOPIN FILS, IMPRIMEUR DE L'ACADÉMIE

~ * ~

~ * ~

ACADÉMIE ROYALE

DES SCIENCES, ARTS ET BELLES-LETTRES

DE LA VILLE DE CAEN

______________

Extrait du Procès-verbal de laséance du 14 avril 1820.

Présidence de M. le comte DE MONTLIVAULT.

___________

M. SPENCER SMITH, Associé-correspondant, lit

une dissertation sur laCassette orientale de Bayeux.

O

N conserve depuis un temps immémorial, dans le trésorde l'églisecathédrale de Bayeux une relique que l'on appelle la chasuble (1) deSt.-R

EGNOBERT, accompagnée d'une étole et d'un manipulequi sont tousles trois évidemment d'une grande ancienneté, et très-remarquables sousle triple rapport de la forme de la matière et du travail.

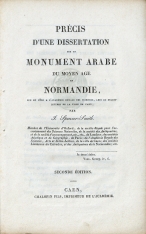

La chasuble diffère de celles en usage de nos jours qui laissent lesbras découverts : elle est absolument infondibuliforme ; c'est undemi-cercle dont le rayon est de quatre pieds de roi, ployé en deux ,formant ainsi un quart de cercle, et ayant les deux bords cousus depuisla circonférence jusqu'au centre à l'exception d'une fente laissée ausommet de l'angle pour y passer la tête. Cette forme conique nepermettant pas à la personne revêtue de la chasuble l'usage de sesmains un ruban attaché sur chaque épaule au croisillon de l'orfroi (2)sert à retrousser le bas du vêtement. Cet orfroi paraît très-ancien,plus même que l'étoffe dont la chasuble est faite : son tissu est forméde losanges ; il a deux pouces de largeur sur le devant et sur le dostrois pouces et demi. L'étoffe de la chasuble se rapprocherait, par sacontexture, des étoffes de soie de la Chine, nommées

lampas,façonnées à peu près comme les gros de Tours brochés ; elle est à fondbleu , parsemé de pois blancs de deux lignes de diamètre, régulièrementespacés par groupes de trois, ou, en terme de blason, deux et un, demanière à former des petits triangles. La chaîne et la trame sont desoie extrêmement torse ; de sorte que le grain de l'étoffe esttrès-saillant. En dernier lieu, la chasuble est doublée de soie pluslégère, couleur violette unie.

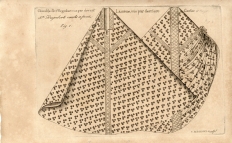

L'étole (3) a sept pieds huit pouces de longueur sur un pouce huitlignes de largeur ; vers les extrémités elle s'élargit insensiblementd'environ un pouce et demi de plus et les bouts sont garnis d'unepetite frange en soie verte. Son étoffe est composée de bandesalternatives de quatre pouces de longueur, l'une en soie violettel'autre en drap d'or toutes les deux brodées en semences de perles etbordées d'un galon de soie verte : le dessein de la broderie présenteune série de carreaux dont les entrelacemens forment des croix ensautoir ; et l'ensemble du travail porte le cachet oriental. Lemanipule (4) a la même forme que l'étole : comme elle il s'élargit parle bas ; mais il n'a que quatre pieds de long et n'est pas brodé enperles.

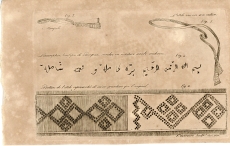

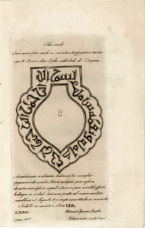

La chasuble, l'étole et le manipule sont contenus dans une cassetted'ivoire de forme oblongue ayant un pied trois pouces sept lignes delongueur, dix pouces cinq lignes de largeur, et quatre pouces huitlignes de hauteur non compris les quatre pieds qui sont hauts d'unpouce. Ce coffret est armé sur tous les côtés de plaques d'argent doréqui contribuent à sa solidité et qui sont ornées d'arabesques relevéesen bosse d'un travail fini ; parmi ces ornemens on retrouve le plusfréquemment des paons disposés par paires ayant leurs queues palmées etcontournées de manière à se lier aux formes variées de l'arabesque : ony voit aussi, mais moins répétés, d'autres oiseaux qui serapprocheraient de l'ordre naturel des gallinacés. Le couvercle estcomposé de deux planches d'ivoire liées tant par le prolongement descharnières (qui sont également de vermeil ciselé) que par diversesplaques placées en équerre entre les coins. Au milieu de la faceantérieure du coffret se trouve une grande plaque qui a cinq pouces delargeur, des deux bords de laquelle sortent deux pivots d'argent,saillans de huit lignes, dont les têtes arrondies sont taillées àfacette et percées à jour pour y laisser introduire une petite vergeronde du même métal, servant à maintenir un écusson à charnière quiprotège la serrure. Cette pièce est percée, dans le centre, d'un troucruciforme (-|-) qui répond à celui de la serrure ; et sur son reverson voit gravé un dessin léger de fleurons dans le genre arabesque. Enrelevant l'écusson on découvre un disque d'argent dans le centre duquelse trouve l'entrée de la serrure, entourée d'une inscription encaractères orientaux : la forme des lettres en est déterminée par deuxtraits de burin : l'espace entre ces deux traits ou l'épaisseur deslettres, est en grande partie noire, et il semble qu'elle ait été dansle principe tout-à-fait remplie de cette couleur laquelle paraît avoirété produite par un vernis qui a oxydé la surface du métal (5).

Telle est la description en détail de trois raretés renfermées dans uneautre ; et ces quatre objets constituent un monument du moyen âgecurieux et intéressant au plus haut degré.

L'inscription n'avait pu être déchiffrée jusqu'en 1714, quand ons'avisa d'imiter ces caractères inconnus et de les envoyer à Paris ausieur P

ETIS-DE-LA-C

ROIX, qui n'hésita pasd'en donner la versionsuivante : -

Bismillah !an coumna lilla caoumanlen na coum hou cama y a lik fanacoum hou bilismi,

Ce qui signifie : -

« Au nom de Dieu ! quelque honneur que nous rendions à Dieu, nous nepouvons l'honorer autant qu'il le mérite ; mais nous l'honorons par sonsaint nom. » (6)

M. S

PENCER S

MITH, qui a long-temps habité Constantinople , reconnutl'inscription pour être une variante de cette ancienne écriture arabebien différente de celle actuellement en usage ; il crut que latraduction de l'orientaliste français était trop longue et partantinexacte. Il fit faire un

fac-simile de l'original et l'envoya aucélèbre orientaliste allemand M.

DE H

AMMER, à Vienne : celui-ci l'arenvoyé avec cette leçon en caractères européens : -

Bism'illah er-rahmân er-rahym ! Birruhu kamilet ve niamihi schamilet,

Et l'interprétation qui suit : -

« Au nom de Dieu clément et miséricordieux ! sa justice est parfaite etsa grâce immense. »

Ou mot à mot en latin : -

In nomine. Dei miseratoris misericordis ! justifia ejus perfecta etgratia ejus comprehendens (7).

L'ancienneté de ce monument ne peut se déduire que par desrapprochements. L'écriture arabe usuelle du siècle de M

OHAMMED laquelleauparavant avait porté les noms des villes les plus considérables oùelle était employée prit alors le nom de

koufy à cause duperfectionnement qu'elle reçut dans les écoles de Koufa ville de l'Irakbabylonien, fondée l'an 17 de l'

hégire (8), et qui devint siège despremiers

khalifes (9). Avec le temps, cette écriture éprouva, àdifférentes reprises des changemens considérables, et reçut divers nomsparticuliers. Les arabes distingués par leur activité et par l'espritde conquête, ont tellement répandu leur écriture que des inscriptions,dans le caractère avec lequel celui du monument de Bayeux a le plusd'affinité ont été trouvées non seulement en Afrique mais encore àMalte, en Sicile, en Italie en Espagne, et même en France ainsi que desmédailles , des pierres gravées , et des pâtes de verre qui offrent descaractères koufiques qui sont toutes des premiers siècles del'islamisme ; ce qui donne à la cassette de Bayeux de six à neuf centsans d'antiquité (10).

Mais comment le coffret est-il venu en France, et à quelle époque ? Lepère T

OURNEMINE le regardait comme un présent de la reine H

ERMENTRUDE,épouse de C

HARLES II, dit le Chauve, et comme ayant été trouvé dans lecamp des Sarrasins après leur défaite près de Poitiers, en 752, parC

HARLES-M

ARTEL, et que cette reine en fit cadeau à l'église de Bayeuxpour renfermer la chasuble de St.-R

EGNOBERT à cause de sa vénérationpour ce saint évêque par l'intercession duquel elle avait obtenu laguérison du roi son époux. Une autre tradition plus répandue même parmile clergé de la cathédrale fait arriver cette cassette au temps descroisades, et on croit la devoir à la' libéralité de S

T.-L

OUIS.

Après avoir examiné scrupuleusement les probabilités qui militent enfaveur de ces deux opinions, Mr. S. S. penche vers la tradition quiplace vers l'époque des croisades l'arrivée de cette cassette à Bayeux; et pour s'appuyer sur des faits historiques il rapporte unedissertation de M. l'abbé

DE LA R

UE sur l'origine de la tapisserieattribuée à la reine M

ATILDE (11) où ce savant écrivain, d'après lequella cassette existait à Bayeux dès le XIe. siècle, observe que si latapisserie eût été faite peu de temps après la conquête de l’Angleterrepar G

UILLAUME-le-Conquérant, il aurait été inévitablement brûlée dansle sacagement de Bayeux et de ses églises en 1106, ainsi décrit par unFête contemporain :

« A Baieues ensemble alerent

« Li reis è li quens s'asemblerent

« Li bore firent tot alumer

« Dune véissiez flambe voler

« Chapeles arder è mostiers

« Maisons tresbuchier è celiers

« E l’iglise de l’eveskie

« Où mult aveit riche clergie

« Tote fu l'iglise destruite

« Et la richesse fors conduite. »

(ROBERT WACE : Roman de Rou. A. D. 1160, l. 16220.)

ou selon Mr. D. L. R., si elle eût échappé à la destruction, qu'elleaurait été transportée en Angleterre, et que la cassette a pu êtrerespectée à cause de la relique qu'elle renfermait. M. S

PENCER S

MITHdit au contraire que cette cassette était assez précieuse pour être unobjet de convoitise ; et si elle eût échappé à l'incendie qui dévoraBayeux et ses édifices elle aurait été enlevée comme le furent d'autresobjets tout aussi sacrés, et entre autres une soucoupe d'argent,trouvée en 1729 enfouie dans un parc vers le centre de l'Angleterre, etportant cette inscription en lettres onciales :

Exuperius episcopusdedit ecclesiae Bagiensi (12).

Donc il est à présumer que si le coffret eût existé à Bayeux lors decet événement, cet objet aurait éprouvé le sort de la soucoupe ; et parconséquent, il faut assigner son apparition dans cette ville à une dateplus moderne. L'époque fixe en sera toujours incertaine : tout ce qu'onpeut dire c'est que ce monument est très-ancien, et que notre savantassocié a rendu un service signalé aux amateurs d'antiquité ens'occupant de le décrire.

(Signé) Hébert, Secrétaire.

*

* *

EXPLICATION DES PLANCHES.

| Pl. I. La chasuble dite de St-REGNOBERT, conservée à, Bayeux, vue par devant et par derrière. (Voyez. Précis, p. 5. ) |  |

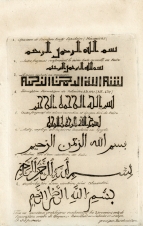

| Pl. II. fig. 1 . L'étole censée avoir appartenu aussi à cet évêque,représentée en son entier. 2. Une portion de l'étole, copiée de mêmegrandeur que l'original, et montrant tous les détails de la broderie.3. Le manipule formant partie du même vêtement pontifical (Voyez pp. 6,7). 4. L'inscription koufique de Bayeux, qui est décrite p. 8, estrendue ici dans le caractère arabe plus usuel dit nesky qui date dusecond siècle de l'hégire. |  |

| Pl. III. La cassette qui contient la chasuble, l'étole et le manipule.Fig. 1, montre la cassette vue dans son ensemble, ayant la serrurecachée par son écusson. Fig. 2, montre une portion de la faceantérieure de la cassette, avec l'inscription arabe autour de laserrure à découvert. |  |

| Pl. IV. Un calque exact de l'inscription précitée. |  |

| Pl. V. Huit specimen comparatifs d'écriture arabe, ancienne etmoderne, qui présentent le conspectus des trois premiers mots del'inscription de Bayeux : — Bism illah er-rahmân er-rahym. |  |

*

* *

NOTES PAR L'AUTEUR DE LA DISSERTATION.

(1) La chasuble est un des vêtemens sacerdotaux que le prêtre metpar-dessus l'étole pour officier dans les cérémonies de l'égliseromaine. Casula : minor casa. Casula : vestis cucullata. Casula : prohabitu rnonachico saepè sumitur. Casula : vestis sacerdotalis.

Casulaeque capox a forfice forma Post longas habitura plicas contracta ministris.

Cassola : apud P

ETRUM abbatem cellensem , Lib 1. , epist. 12. Casueula : idem quod casula , undè vox formata gall.

Chasuble, vestis sacerdotalis.

“In celebratione missarum casubulam quâ induebatur lacrymis humectabat.” (Vita S. Popppni abbatis, n° 58.). Cassibula : testamentum W

ILLELMI L

ONGUESPÉE, comitis sarisberiensis anno 1225. «

Item ego assignavi magnam capelllam scilicet cassibulam de rubco samito et unam capam chori de rubeo samito. » Casubla : occurrit in testamento B

EATRICIS de A

LBOREIA vice comitissae Narbonae. Casulula : parva casula, tunicella (D

U C

ANGE :

Glossarium ad scriptores mediae et infirmae latinitatis. Parisiis, 1733).

(2) Orfroi est un nom qu'on donnait autrefois aux étoffes tissues d'or,et qui s'est conservé dans l'église pour signifier les paremens d'unechasuble.

(3) L'étole est une longue bande d'étoffe sur laquelle il y a des croixde galon ou de broderie, que les prêtres se mettent au cou quand ilsfont certaines fonctions ecclésiastiques, et qui pend des deux côtéspar-devant jusqu'à mi-jambe.

(4) Cet ornement est une petite bande que le prêtre porte au bras gauche lorsqu'il célèbre à l'autel.

(5) La plupart des objets d'argent, comme vaisselle, tabatières, etc.,qui viennent de l'Orient, sont couverts de dessins indélébiles qui sontfaits avec un vernis que l'on introduit dans les traits au burin faitssur l'argenterie. Ce fondant se prépare avec 14 parties d'argent, 68 decuivre, 95 de plomb, 326 de fleurs de soufre, et 2 de sel ammoniac.

(6)

Mémoires pour l'histoire des sciences et des beaux-arts : recueillis par l'ordre de S. A. S. M. prince souverain de Dombes. A Trevoux , octobre 1714, page 1775, article cxxxi.

Lettre écrite par M.

DE LA R

OQUE à M. R

IGORD, subdélégué de l'intendance de Provence à Marseille, sur des monumens antiques , etc...

« On conserve depuis un temps immémorial dans la sacristie del'église cathédrale de Bayeux, une relique qu'on appelle la chasuble desaint R

EGNOBERT, second évêque de Bayeux (qui vivaitdans le IVe siècle, selon l'historien de cette ville. La relique estenfermée dans un petit coffre d'ivoire, de figure antique, et ce coffreest fermé d'une espèce de serrure d'argent en plaque de figure ronde,et sur cette plaque l'inscription dont il s'agit se trouve gravéeautour de la serrure. De tous les curieux qui ont vu cette inscriptionen original, il n'y en a pas un qui ait seulement pu connaître lescaractères. Le père M

ABILLON même, après l'avoir bienexaminée, avoua, avec sa modestie ordinaire, qu'il n'y comprenait rien.Enfin, il y a sept ou huit mois qu'on s'avisa de copier, ou plutôtd'imiter parfaitement ces caractères inconnus, et de les envoyer àParis pour les faire déchiffrer. Un ecclésiastique du même pays, quireçut cette commission, s'adressa pour cela à M. P

ETIS-DE-LA-C

ROIX,interprète du Roi et professeur en langue arabe au collège royal ; ilne pouvait pas mieux rencontrer, car l'inscription est en cette langue,mais écrite en ancien caractère arabe appelé

couphi ou cuphique, dontl'usage a commencé sous les premiers calyfes , et a duré environjusqu'au XIIIe siècle de notre ère. J'étais avec M. P

ETIS quandl'inscription lui fut présentée ; il en fit sur-le-champ la traduction,qu'il donna à l'ecclésiastique de Bayeux, après qu'il m'eut permis defaire une copie de l'une et de l'autre. Voici ce que c'est :

«

Bis millah an coumna lilla caouman len na coum hou cama y a lik fana coum hou bilismi.

« Au nom de Dieu! Quelque honneur que nous rendions à Dieu, nous nepouvons pas l'honorer autant qu'il le mérite ; mais nous l'honorons parson saint nom.

Quoique ces paroles soient édifiantes, il est moralement sûr qu'ellesont été mises là par un mahométan : le caractère arabe le prouved'abord indirectement, aussi bien que la fabrique du coffret, qui selonla description qu'on nous en a faite, ressent fort son ouvrage moresque; et il ne reste pas lieu de douter, si l'on considère que la sentencegravée dessus est tirée presque mot à mot des

Hadis, ou du recueil des sentences de M

OHAMMED.On sait assez que malgré l'impiété du faux prophète, ses sectateursn'ont pas laissé de lui attribuer de bonnes choses, qu'il a empruntéesde la véritable religion. Je n'entreprends pas de démêler ici comment,par qui, et en quel temps, deux choses aussi opposées comme le sont larelique de saint R

EGNOBERT, et le coffret àl'inscription mahométane, ont pu se rencontrer ensemble dans le lieu oùelles sont aujourd'hui, etc. Je porte toutes ces conjectures à votretribunal, et je les soumets à votre critique, me rapportant volontiersà tout ce que vous en jugerez. Pour moi, je ne suis pas fâché d'êtrecontredit, persuadé que par la liberté qui doit régner dans larépublique des lettres, et surtout dans ces énigmes de l’antiquité,plus on agite un sujet, plus on est en état de l'éclaircir, ce qui peutmener enfin à la découverte de la vérité. Je suis, s Mr., etc. Paris, 7mai 1714. » Notes de l'éditeur ( père T

OURNEMINE) sur la lettre précitée : 1° On sait que C

HARLES-Martelvainquit les Sarrasins proche de Tours, leur camp fut pillé ; lacassette marquée de l’inscription arabe aura été prise en cetteoccasion, et la reine E

RMANTRUDE, femme de C

HARLES-le-Chauve, à qui cette cassette s venait de la succession de son trisaïeul,l'ayant eue de son mari, la consacra à renfermer les reliques de saint R

EGNOBERT qui avait guéri le roi son époux. Cette guérison, et la magnifique reconnaissance d’E

RMANTRUDE, sont marquées dans les historiens. Cette cassette était apparemment celle du prince sarrasin A

BDARHAMAN. 2° L'historien du diocèse de Bayeux s'est trompé sur le temps où saint R

EGNOBERTa vécu. On ne le fait second évêque de Bayeux que sur la foi d'unelégende pleine de fables. Il n'a vécu que dans le VIIe. siècle ; ilassista, en 630, à un concile de Rheims. »

(7) Réponse de M.

DE H

AMMER à l'auteur (M. S

PENCER S

MITH): « Je suis bien aise de pouvoir lire l'inscription qui se trouve surla cassette d'ivoire renfermant la chasuble censée avoir appartenu àsaint R

EGNOBERT, et de vérifier par-là l'erreur de la traduction de M. P

ÉTIS DE-LA-C

ROIX, que vous y avez jointe. Je présume que M. P

ÉTIS DE-LA-C

ROIXqui a donné cette interprétation arbitraire, est celui des troisorientalistes de ce nom, qui s'est rendu coupable de plus d'uneimposture littéraire. La plus marquante en est celle des

Mille-et-un-jours, contes Persans,lesquels n'existent point ni en persan ni en arabe ; mais qui sont prisen partie d'un livre de contes turcs, et en partie forgés par M. P

ÉTIS DE-LA-C

ROIX.J'ai vérifié cette imposture, soupçonnée long-temps auparavant,lorsqu'à la bibliothèque de Paris, j'ai demandé le manuscrit du

derviche M

OKLÈS, auquel il se réfère dans sa préface,et qui n'est lui-même qu'un conte bleu. J'ai dénoncé cette supercherieau public dans mon catalogue des manuscrits orientaux (inséré dans

les Mines de l'Orient); et comme elle est peu connue, vous pourrez communiquer cetteobservation à la société académique de Caen, etc. Vienne, 26 janvier1820. »

Extrait de la préface des

Mille-et-un-jours : « M

OKLÈSétant encore fort jeune, s'avisa de traduire en persan des comédiesindiennes qui ont été traduites en toutes les langues orientales, etdont on voit à la bibliothèque du roi une traduction turque sous letitre de

Alfarage Badal-Schidda, ce qui signifie la joie aprèsl'affliction. Mais le traducteur persan, pour donner à son ouvrage unair original, mit ces comédies en contes, qu'il appella :

Hezaryek Rouz, c'est-à-dire :

Mille et-un-jours. Il confia son manuscrit au sieur P

ÉTIS DE-LA-C

ROIX, qui était en liaison d'amitié avec lui à Ispahan, en 1675 ; et même il lui permit d'en prendre une copie. Le

Nouveau Dictionnaire Historique, par une société de gens de lettres, parle de cet orientaliste ainsi : — « P

ÉTIS DE-LA-C

ROIX (F

RANÇOIS),secrétaire-interprète du roi pour les langues orientales, succéda à sonpère en cette charge, et la remplit avec honneur. Il fit plusieursvoyages en Orient et en Afrique, par ordre de la Cour. Louis XIVl'employa dans différentes négociations, et récompensa son mérite en1692, par la chaire de langue arabe au collège royal. Ce savant mourutà Paris, avec la réputation d'un bon citoyen. Outre les langues arabe,turque, persanne et tartare, il savait bien aussi l'éthiopienne etl'arménienne. On a de lui : — 1°La traduction des

Mille-et-un-jours, contes persans. — 2°

État général de l'empire Ottoman, depuis sa fondation jusqu'à préssent, avec l'abrégé des vies des empereurs, traduit d'un manuscrit turc, à Paris, en 1683. — 3°

L'Histoire du grand G

ENGIS-Khân,

premier empereur des magots et tartares, tirée des anciens auteurs orientaux ,1710. — 4°.

Histoire de T

IMUR-Bey

, connu sous le nom du grand T

AMERLAN, empereur des mogols et tartares, etc., traduit du persan, à Paris, 1712. Il a traduit aussi du français en persan l'

Histoire du roi par les médailles, qui fut présentée au roi de Perse, en 1708. »

(8) La fuite du fondateur de l'islamisme de la Mekke à Médine déterminel'ère mémorable de l'

hégire ; laquelle, au bout de treize siècles,sert encore à computer les années lunaires des nations musulmanes.Cette ère fut instituée par O

MAR, le second

khalif, à l'instar de celle des martyrs parmi les chrétiens. Elle commence proprement soixante-huit jours avant la fuite de M

OHAMMED, avec le 1er du mois

Moharrem, ou le jour de l'an chez les arabes, qui répond à vendredi 16 juillet 622 de l'ère chrétienne.

(9) Le mot arabe

khlifeh signifie littéralement : successeur, vicaire, lieutenant, et vient de la racine arabe

khalafah,qui signifie : venir après, succéder, remplacer. Ce mot a été le titrede la dignité souveraine qui, chez les musulmans, comprenait à-la-foisun pouvoir absolu et une autorité entièrement indépendante sur tout cequi regardait la religion et le gouvernement politique ou militaire.L'origine de ce titre vient de ce que A

BOU-B

EKER après la mort de M

OHAMMED, ayant été élu par les Moslems pour remplir sa place, ne voulut pas prendre d’autre qualité que celle de

khalyfeh-resoul-allah, c'est-à-dire, successeur de l'apôtre de Dieu. La succession de

khalyfes dura jusqu'à l'an 656 (1258). La ville d'Yatreb (autrement dit par excellence Médineh), où M

OHAMMED mourut et fut enterré, fut d'abord le siège du

khalifat, qui y demeura fixé jusqu'à A

ALI, quatrième khalif : ce prince le transporta à Koufa ; et M

OAVIAH, premier khalif de la race des Ommiades, le transféra ensuite à Damas. A

BOU-L-A

BBAS, surnommé

El-Saffâ,premier khalife de la race rivale des Abbassides, le remit pendantquelque temps à Koufa ; puis il le transféra à Anbara, dans la provincede l'Irak ; ensuite il l'établit dans une ville qu'il fonda, nomméeHachemyeh. Son successeur, A

BOU-J

AFAR-AL-M

ANSOUR, ayant ensuite construit Baghdâd, en fit sa capitale (

Description de l'Égypte. — Mémoires).

(10) La dernière planche à la suite de ce précis offre des

specimencomparatifs de la paléographie arabêque , qui sont, pour ainsi dire,les pièces justificatives de la version de l'inscription à Bayeux ,contenue dans la dissertation dont on présente ici l'analyse.

(11) « On connaissait depuis long-temps dans la république des lettresce monument en broderie, qui représente la conquête de l'Angleterre parles Normands, et que l'on conserve depuis plusieurssiècles dans la ville épiscopale de Bayeux. Il a été décrit et gravédans le second tome des monumens de la monarchie française parM

ONT-F

AUCON, dans deux mémoires de L

ANCELOT, imprimés parmi ceuxde l'académie des inscriptions ; enfin dans lesantiquités anglo-normandes de D

UCAREL ; et il a reçu depuis peu unenouvelle publicité par l'exposition qui en a été faite à Paris. M.

DELA R

UE se propose, comme l'annonce le titre de son mémoire, de réfuterl'opinion presque générale, adoptée M

ONT-F

AUCON et L

ANCELOT, quiattribue cet ouvrage à la reine M

ATHILDE. Ses premières preuves sonttirées de quelques pièces inédites, dont ses recherches sur lesantiquités normandes lui ont procuré la connaissance ; telles qu'unétat des effets précieux contenus dans le trésor de G

UILLAUME leConquérant, et que ce prince fit dresser étant au lit de mort, en 1087; un échange de G

UILLAUME le Roux avec l'abbaye deSt.-Étienne, consommé par H

ENRI Ier. , un testament inédit de la reineM

ATHILDE, qui ne font nulle mention de la tapisserie, et autorisent parlà à croire qu'elle n'existait pas alors. Un second argument est tirédu pillage de Bayeux, en 1106, par les troupes de H

ENRI Ier., roid'Angleterre ; fait suffisamment établi, malgré le silence deshistoriens normands, par un poème de quatre cents vers du chanoineP

ARISY, témoin oculaire, et par le récit de R

OBERT-W

ACE. L'incendie de l'église cathédrale de Bayeux, ainsique de beaucoup d'autres édifices, attesté par cesécrivains, eût inévitablement détruit la tapisserie en question, sielle eût existé. On ne saurait alléguer contre cette supposition, laconservation de quelques monumens plus anciens, tels que la chasuble desaint R

EGNOBERT, et le petit coffre qui la renferme, parce que cesobjets du culte purent être épargnés par l'effet d'une terreurreligieuse, qu'une toile ornée des exploits des Normands ne pouvaitinspirer ni aux Anglais leurs ennemis, ni aux Manseaux et aux Angevinsjaloux de leur gloire.. (

Rapport général sur les travaux de l'académiedes sciences, arts et belles-lettres de la ville de Caen, jusqu'au1er. janvier 1811, par P. F. J.

DE L

ARIVIÈRE, secrétaire. Caen, 1811).

(12) Les deux saints évêques E

XUPÈRE et R

ENOBERT nous sont mieux connuspar leur culte, que par leur histoire, où les hagiographes qui fontautorité n'ont trouvé presque rien que d'incertain. Il est probablequ'E

XUPÈRE (en latin

Exuperius) que le vulgaire de France appellecommunément St.-S

PIRE , doit être placé sur la fin du quatrième siècle. Quant à R

ENOBERT ou R

AIMBERT (en latin

Ragnobertus et

Regnobertus),et qui passe pour le second évêque de Bayeux dans les origines obscuresde cette église : ce prélat vivait réellement au septième siècle, dutemps que C

LOTAIRE II tenait seul toute la monarchie de France. Ilassista à un célèbre concile tenu à Rheims sous l'évêque du lieu,S

ONNAT vers l'an 625.

*

* *

APPENDIX.

ACADÉMIE ROYALE

DES SCIENCES, ARTS ET BELLES-LETTRES DE LA VILLE DE CAEN.

Séance publique du Jeudi 27

Avril 1820

présidée par M.G

OUPIL DE P

RÉFELN, procureur-général, Vice-Président, pour l'absence de M. le comte de M

ONTLIVAULT, conseiller d'état, préfet du département du Calvados, Président de l'Académie. M. H

ÉBERT secrétaire a lu un rapport sur les travaux de l'Académie dans lequel il a présenté l'analyse de deux mémoires de M. de M

AGNEVILLE : le premier

sur des fouilles faites à Fierville près Vieux pour la recherche de monumens Romains ; le second

sur la direction que devait suivre la voie romaine, à partir de Vieux pour se rendre sur les bords de la rivière d'Orne ;

D'un mémoire de M. L

ANGE sur l'état primitif de la vallée de l'Orne comprise entre Louvigny et la mer, et sur l'ancienne capitale des Viducasses ;

D'une dissertation

sur le Gentilhomme de nom et d'armes où l'on explique le véritable sens de cette expression par M. L

ABBEY DE LA R

OQUE ;

De deux mémoires de M. B

ACON le jeune, associé ; le premier est l'analyse chimique du

ledum latifolium, et la comparaison de ses produits avec ceux du

thé ; le second est une analyse thymique d'

une concrétion calculeuse extraite de la vessie d'un homme attaqué de rachitisme ;

D'un mémoire de M. T

ROUVÉ, D. M.,

sur la Vaccine ;

D'une dissertation de M. R

AISIN, D. M., sur l'usage attribué

aux kistes apoplectiques suivie de quelques considérations sur l'application de l'analogie en médecine ;

D'un premier mémoire de M. L

AMOUROUX, sur les Polypiers fossiles du Calvados.

Il a aussi fait mention d'un grand nombre de productions en prose et envers par des membres ou des associés entr'autres de plusieurs mémoiresde M. l'abbé

DE LA R

UE, sur la fondation des hôpitaux et hospices de la ville de Caen ;

D'une Observation de M. L

E S

AUVAGE, docteur-médecin sur le vers nommé

Dytrachyseros, ou Bicorne rude ;

D'un Mémoire sur les coquilles fossiles des départemens de la Manche et du Calvados, par M. L

E H

ÉRICIER DE G

ERVILLE associé ;

De deux rapports par M. L

ANGE, sur deux ouvrages manuscrits : le premier est une statistique de l’île de France, par M. P

RUDHOMME fils ; le deuxième une suite de mémoires sur les travaux de Cherbourg, par M. N

OEL associé ;

De deux autres rapports par M.

DE B

AUDRE sur deux ouvrages imprimés ; le premier est une Grammaire classique, par M. D

ELARIVIÈRE, ancien secrétaire de l'Académie maintenant proviseur du collège royal d'Orléans ; le second est la traduction, par M. l'abbé J

AMET, du poème du Père A

LMEIDA , portugais , imprimé sous le titre de :

l'Homme heureux dans tous les états de la vie.

M. le Secrétaire a encore fait connaître les travaux particuliers desdeux commissions d'Antiquités et d'histoire naturelle de l'Académie etparticulièrement la restauration du tombeau de la reine M

ATILDE, par les ordres de M. le comte de M

ONTLIVAULT, préfet du département 1, président de l'Académie , et le

fac-simile lithographié par M. P

ATTU, de l'inscription gravée sur l'ancienne pierre tumulaire ;

La découverte d'un squelette de crocodile fossile, trouvé auvillage d'Allemagne près Caen et la création d'un Cabinet d'histoire naturelledans la ville de Caen par les soins de M. le comte de VENDEUVRE , maire de laville ;

Enfin la découverte, faite par le sieur MONIN d'un procédépour transporter sur la pierre lithographique des gravures et des feuilles imprimées,sans altérer la gravure originale.

Il a annoncé les ouvrages en vers qui ont été lus par MM.BRUGUIÈRE DE SORSUM, de MALHERBE, PRUDHOMME fils et de BAUDRE, ainsi que lesouvrages imprimés offerts en présent à l'Académie.

Après ce rapport on a entendu :

1°. La lecture du programme d'un prix de poésie qui seradécerné dans la séance publique de 1821, à l'auteur du meilleur poème, ayantpour titre : le Deuil de la ville de Caen au sujet de la mort funeste de S. A.R. Mgr. duc DE BERRY ;

Un mémoire de M. SPENCER SMITH,associé, sur la cassetted'ivoire qui renferme la chasuble de St.-REGNOBERT évêque de Bayeux, et surl'inscription en arabe-koufy qui est gravée sur une plaque de vermeil qui ornele monument;

3°. L'origine de Caen, premier chant d'un poème en vers deM. de BAUDRE ;

4° Un mémoire historique sur l'origine et les progrès del'instruction des Sourds-muets en Europe, par M. l'abbé JAMET, instituteur desSourds-muets à Caen.

FIN.

*

* *

ERRATA

Page 11, l. 7 du bas. Cathétrale. — lire : cathédrale.

P. 20, note (10). Arabêque. — lire : arabique.

p. 27, l. 4. avant les mots : Un mémoire, ajouter : 2°

___________________________________________

Cette édition n'a été tirée qu'à trois cents exemplaires.

____________________________________________

N°.

FIN.