Corps

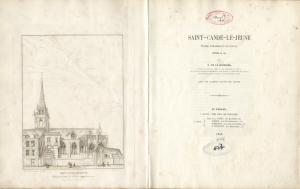

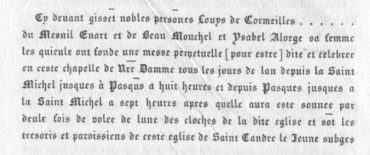

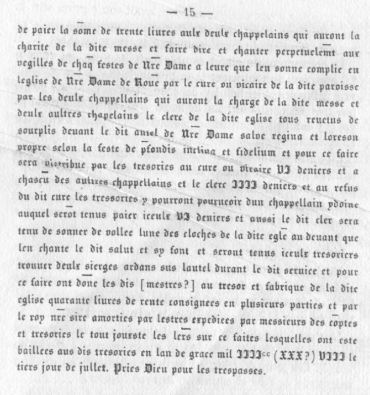

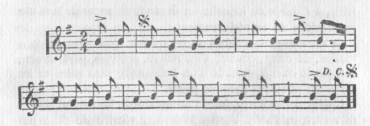

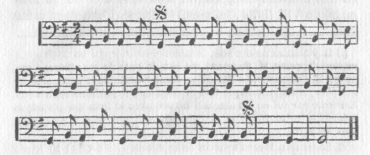

| LA QUÉRIÈRE,Eustache de (1783-1870) : Saint-Cande-le-Jeune,église paroissiale de Rouen, supprimée en 1791.- Rouen : cheztous les libraires, 1858.- 24 p.-1 f. de pl. ; 21cm. Saisie du texte : S. Pestel pour la collectionélectronique de la MédiathèqueAndréMalraux de Lisieux (25.IV.2012) Texte relu par : A. Guézou Adresse : Médiathèque André Malraux,B.P. 27216,14107 Lisieux cedex -Tél. : 02.31.48.41.00.- Fax : 02.31.48.41.01 Courriel : mediatheque@cclisieuxpaysdauge.fr, [Olivier Bogros]obogros@cclisieuxpaysdauge http://www.bmlisieux.com/ Diffusionlibre et gratuite (freeware) Orthographe et graphieconservées. Texteétabli sur l'exemplaire de lamédiathèque (Bm Lx : norm 69) . SAINT-CANDE-LE-JEUNE ÉGLISE PAROISSIALE DE ROUEN, SUPPRIMÉE EN 1791 ; PAR E. DE LA QUÉRIÈRE Membre de la Société impériale des Antiquaires de France, des Sociétés des Antiquaires de Normandie et de Picardie, de l’Académiedes Sciences, Belles-Lettres et Arts de Rouen, et d’autres Sociétés savantes. AVEC UNE PLANCHE GRAVÉE SUR CUIVRE. ~*~SOUVENIRS D’UN ANTIQUAIRE. Dans la rue aux Ours, presque en face d’une ruelle appelée la rue Cabot,l’observateur curieux des anciens monuments repose ses regards avecintérêt sur une tour gothique de la fin du quinzième siècle ou ducommencement du seizième, de forme carrée, et dont les ouverturesogivales, garnies d’ouïes, indiquent la place d’un beffroi. C’était le clocher de l’église Saint-Cande-le-Jeune, supprimée en 1791.Cette tour, couronnée d’une balustrade gothique, servait de base à uneremarquable flèche en bois (1) revêtue de plomb, laquelle a été démolieen 1792 et remplacée par une construction en brique d’assez mauvaisgoût, destinée à servir de belvédère. Cette flèche, avec clochetons etautres ornements, se terminait par une croix surmontée d’un coq. Quatrepetites pyramides en pierre l’accompagnaient à sa base, portées sur lesangles de la balustrade. L’angle nord-ouest de la tour est flanqué d’un escalier en hélice,pratiqué dans une tourelle dont le toit conique est décoré d’unegirouette en forme de dragon, de fabrique moderne. L’église Saint-Cande-le-Jeune était orientée comme toutes les ancienneséglises du moyen-âge. Son chevet rectangulaire, percé d’une grandefenêtre, s’aperçoit encore, tout mutilé qu’il est, dans la rue duPetit-Salut. Le portail était au bas de la nef et de côté, comme à laplupart des églises de la ville, qui, bordant la rue, avaient leurpignon engagé dans les habitations particulières (2). Le corps de l’église, la voûte en bardeau, les fenêtres nord et sud,ainsi que le portail principal sur la rue aux Ours, dataient duquatorzième siècle. Cependant, une fenêtre, encore existante au pignonà l’ouest, dont les compartiments sont du style flamboyant(3), indique là une construction du quinzième siècle. A la même époque,ou plutôt au commencement du seizième siècle, un porche et deuxchapelles, dont nous parlerons tout-à-l’heure, avaient été ajoutés horsœuvre. La fondation de cet ancien monument religieux remonte au onzièmesiècle. Les chroniqueurs attribuent son érection, sous le nom deSaint-Victor, qu’il perdit dans la suite pour prendre celui deSaint-Cande-le-Jeune, à un combat singulier qui eut lieu dans lescirconstances que voici : « L’an 1047, estant duc de Normandie Guillaume le Conquérant, environtrois ans avant la bataille de Dunes, au mois de Iuillet, il y eut unduel sanglant entre Iacques du Plessis et Thomas de Lépiné, seigneur duNeubourg. La cause de ce combat fut que le sieur du Plessis avoitpublié par tout que la femme de Iean comte de Tancarville, sœur du ditde Lépiné, avoit fait bréche à son honneur en se laissant abuser par unnommé Edmont ; mais la mort du dit sieur du Plessis, qui fut tué sur laplace, fit revivre la bonne renommée de cette dame, et bienstot apres,aux dépens du vainqueur et du comte (4) son beau frere, fut construitel’église de Saint-Victor de Roüen, qu’on nomme maintenant saint Cande le Ieune. » Pour sçavoir comment cette église de saint Victor a si tost changé denom, il faut revoir le chapitre precedent, où j’ay dit que les reliquesde saint Cande furent jettées autresfois dans le feu en une placepublique, qui est celle là meme où estoit construite la chappelle desaint Victor, et où l’on vendoit de la volaille et principalement desoyes, et c’est pour cette raison qu’on dit vulgairement la rüe aux Oües (5), qui est unvieil mot gothique qui veut dire larüe aux Oyes; ce fut en ce méme lieu (disent nos chroniques) que fut fait ce duel.Or, d’autant que les reliques de S. Cande demeurerent suspendües enl’air au milieu des flames qui n’oserent les toucher, les fidelles endresserent un procez verbal et l’envoyerent au pape, qui, estantdeüement informé du miracle, ordonna que cette église, qui s’appelloitsaint Victor, seroit nommée pour l’avenir saint Cande le jeune, pour ladistinguer de l’autre, qui, estant appelé saint Cande sur Rive, prit le nomde saint Cande le Vieil. » Les chanoines de saint Cande le vieil ont, depuis ce temps là, faittout leur possible pour conserver à ce saint oratoire le nom que lesaint-père luy avoit donné, et pour cét effet ils l’ont honoré d’vnepartie de leurs reliques, ce qui fut fait par le commun consentement deleur chapitre, l’an 1588, le 14 aoust (6). » La relation ci-dessus ne nous apprend rien de précis quant à l’époque àlaquelle l’église Saint-victor perdit son nom pour prendre celui deSaint-Cande-le-Jeune. Toutefois, nous pensons que ce changement de nomse fit antérieurement au treizième siècle. Le pouillé d’Eudes Rigaud(7), archevêque de Rouen, qui vivait au temps de saint Louis, faitmention en ces termes de l’église Saint-Cande-le-Jeune : « Ecclesia sancti Candidi minoris.Parochiani 104. Valet 40 l. Episcopus Lexoviensis patronus.Archiespiscopus Odo Rigaldi recepit Nicolaum de Trubeville ad dictiepiscopi presentationem. Item magistrum de Bello-Campo, Robertum.» « L’église de Saint-Cande-le-Jeune. 104 paroissiens. Vaut 40 livres.L’évêque de Lisieux a le patronage. L’archevêque Eudes Rigaud a reçusur la présentation dudit évêque Nicolas de Trubeville, et maîtreRobert de Beauchamp. » Il existe au musée des antiquités de la ville de Rouen un petit vitrailfort joli, sous forme de médaillon ovale, lequel représente le miracleapocryphe des reliques de saint Cande. Le costume des guerriers quifigurent dans cette scène appartient au règne de Henri IV. Le dessin enest très fin et très correct, et les physionomies ont beaucoupd’expression. L’église Saint-Cande-le-Jeune se composait d’une seule nef sansbas-côtés. La voûte était en bois, affectant la forme d’un berceauogival, et l’intersection des nervures était ornée de rosaces découpéesà jour et portant des écussons armoriés. Dans le haut de la nef, du côté sud, on avait pratiqué deux chapellescontiguës l’une à l’autre et faisant saillie dans le cimetière : l’uneétait sous l’invocation de la Sainte-Vierge, l’autre était appelée dela Résurrection ou de Grémonville, du nom de la famille qui l’avaitfait bâtir. Toutes deux étaient voûtées en pierre, et couvertes d’uneterrasse entourée d’une balustrade dans le style gothique. Deux portes donnaient entrée à l’église, au bas de la nef. Le portailprincipal, s’ouvrant, comme nous l’avons dit, sur la rue aux Ours,était accompagné d’un porche porté sur deux piliers et voûté en pierre,avec des nervures et une rosace au centre (8). Ce porche était précédéd’un avant-portail, bâti sur la rue même en 1663, dans le style decette époque. L’autre porte, de moindre importance et sans aucuneornementation, avait son ouverture au nord, sur un très petitcimetière, depuis longtemps abandonné. C’était ce qu’on appelait l’Aître de Saint-Cande, dont laporte, a deux vantaux et à guichet, se voit encore sur la rue duPetit-Salut. Dans les derniers temps, on avait construit, au-dessus du porche dontil vient d’être parlé, une chambre ou salle d’assemblée des trésoriersde la paroisse, communiquant à la maison presbytérale. Cette salleétait surmontée d’une terrasse entourée d’une balustrade fort simple enfer (9). Douze fenêtres éclairaient l’église, savoir : quatre au nord, quatre aumidi, une à l’ouest, une au chevet, fort belle, divisée par deuxmeneaux et formant trois travées, dont une portion était masquée par lecontre-retable et plâtrée dans sa partie inférieure. Enfin, deuxfenêtres étroites à un meneau avaient été pratiquées dans la voûte, àdroite et à gauche du sanctuaire. A l’extérieur, ces dernièresprésentaient un pignon décoré de chardons et accompagné de deuxgargouilles. La plupart des vitres étaient garanties des accidents du dehors par deschâssis recouverts d’un treillis en fil de laiton (10). Huit lucarnesvitrées en verre blanc avaient été, après coup et successivement,établies sur la toiture, afin d’éclairer la voûte. La principale décoration de cette paroisse, comme de toutes celles dela ville de Rouen, consistait dans ses peintures sur verre. Les marguilliers avaient fait remplacer quelques panneaux par du verreblanc, pour y voir plus clair,comme cela a été pratiqué malheureusement trop souvent dans d’autreséglises, par exemple à Saint-Nicaise et à Saint-Vivien de Rouen, etdans plusieurs cathédrales, au nombre desquelles nous pouvons citer enpremière ligne celles de Paris et d’Amiens, qui ont été presqueentièrement dépouillées de leurs vitraux peints. Ainsi, dans une délibération de la fabrique, à la date du 31 décembre1758, il a été exposé « qu’il convenait de mettre en verre blancla croisée proche le chœur, à côté de l’image de saint Cande ; unepetite croisée donnant sur le confessionnal dans la chapelle de laVierge (11), et une troisième proche la grande porte de l’église, qu’il faut mettre en verre blanc seulementà la hauteur d’environ trois pieds.Et pour éclairer de plus en plus l’église, il serait à souhaiter quel’on pratiquât deux nouvelles croisées dans le bas, en forme delucarnes, de la même hauteur et de la même largeur que celles qui sontles plus voisines. » La voûte en bardeau reposait sur des poinçons et des entraits sculptésde rageurs; elle avait été construite pour la plus grande partie au quatorzièmesiècle, ainsi que nous l’avons dit en commençant cette notice. Onl’avait repeinte en 1752 (12). A cette époque, la portée des sommiers était pourriede vétusté. Il y eut alors de grandes réparations de charpenterie, demenuiserie, de peintures, etc. Tout le mobilier, tel que les autels, les stalles hautes et basses, lesconfessionnaux, la chaire à prêcher, était de construction moderne, demême que les bancs et les grilles du chœur. Le maître-autel avait été refait sous le règne de Louis XIV, en bois dechêne, avec peintures et dorures, et des anges pour amortissement (13). La chaire à prêcher, en beau bois de chêne et fixée au mur du côté dunord, était de la plus grande simplicité (14). Le chœur était pavé en marbre et élevé de deux marches. Aux deux côtésdu sanctuaire étaient deux tables de marbre soutenues par des supportsen fer (15). La grille principale de l’entrée du chœur avait été refaite plusrichement avec enroulements ; les ornements étaient en cuivre (16). En remplacement de vieux bancs, quarante-quatre bancs en bon bois de chêne, sans aubier,furent exécutés pour occuper la nef depuis les stalles du chœurjusqu’aux portes de l’église (17). Le marché porte qu’ils « seront deuxà deux, de la profondeur de 2 pieds 8 pouces, de dedans en dedans destraverses, et de la hauteur de 3 pieds et demi, à partir de terrejusqu’au dessus de la traverse. » Quoiqu’il ne soit fait mention icique de quarante-quatre bancs, l’église en a toujours contenu davantage.Ainsi, en 1719, il y avait cinquante-cinq bancs, lesquels étaient louésdepuis 2 livres jusqu’à 6 livres 10 sous ; en 1740, cinquante-et-unbancs, payés depuis 2 et 3 livres jusqu’à 12 livres ; en 1784,cinquante-quatre bancs, payés 5 et 6 livres, et jusqu’à 12 et 15 livrespar an. Parmi les images qui décoraient cette petite église, on remarquait un Ecce Homoen relief, à la muraille près de la grande porte ; la statue de laVierge entièrement dorée, dans la chapelle qui portait son nom ; saintCande dans le chœur à gauche, et saint Victor, autre patron de laparoisse à droite, du côté de la sacristie. Les mémoires quittancés parlent d’un saint Jean, lequel faisait sansaucun doute partie d’un calvaire placé, suivant l’usage, sous la voûte,entre la nef et le chœur (18). Dans les solennités, des tapisseries étaient tendues à l’intérieur del’église (19). Une natte couvrait le pavé du chœur pendant l’hiver. Elle était levée àPâques et replacée à la Toussaint (20). Un tableau peint, représentant un soleil avec deux anges, était fixé aumur extérieur du sanctuaire (21). Les murailles n’offraient au dehors aucun sujet sculpté, excepté auxchapelles, où l’on voyait en relief, sur deux petits encorbellements,un homme nu affourché sur un lion et un griffon, que l’auteur de cettenotice a sauvés de la destruction et déposés au musée d’antiquités dudépartement, en même temps qu’une petite porte gothique en bois dechêne, qui fermait l’entrée de l’escalier de la terrasse des chapelles. On a retrouvé et l’on conserve encore dans cette église, aujourd’hui àusage de magasin, une pierre plate portant une inscription gravée encaractères gothiques, dont le creux est rempli d’un mastic noir, avecla date de 1438 ou 1448 ; c’était une épitaphe destinée à rappeler lesouvenir d’une fondation pieuse. Cette pierre était autrefois encastréedans le mur de la chapelle de la Vierge. Voici l’inscription, que nous avons relevée nous-même : En marge de la pierre, à main gauche, en haut et en bas, sont deuxécussons : le premier porte de gueules à la tour d’or ; le secondparti, au premier, de gueules à la tour d’or, et au second, de gueulesà trois gerbes de blé d’or posées deux et une ; un semis d’étoiles d’orsur le fond. La construction d’une nouvelle sacristie, en remplacement del’ancienne, fut opérée pour la somme de 3,000 livres, suivant un marchéà la date du 22 avril 1763, lequel est accompagné d’un devis et deplans, où l’on voit la fenêtre sud du sanctuaire avec ses compartimentsdans le style du quinzième siècle. Cette sacristie avait son pignon surla rue aux Ours et sa façade sur la rue du Petit-Salut (22). La couverture du grand comble était de tuile. En 1772, il fut questionde remplacer la tuile par l’ardoise, et de couvrir les noues et lesfaîtages en plomb ; mais ce projet ne fut pas mis en exécution. Ladépense était estimée à 4,600 livres, y compris la terrasse de dessusles chapelles à repiquer en ciment. Un autre devis du même temps fait voir combien peu les édificesgothiques étaient alors en estime. Il porte la suppression des quatregargouilles faisant saillie sur la rue, aux deux pignons nord et sud duchœur, et leur remplacement par des chéneaux, pourquoi il est dit qu’ilfaudra « retailler toutes lessaillies faisant avant-corps sur la maçonnerie et vider les angles.» L’église avait de longueur, de dedans en dedans, 97 pieds, et delargeur 36 pieds. La hauteur totale de l’édifice était de 50 piedsenviron sous clef de voûte. Ces mesures sont relevées du mémoire depeinture de la voûte, en 1752 (23). La sonnerie de Saint-Cande-le-Jeune se composait de trois cloches d’untimbre agréable et d’une grande justesse de ton (24). Les jours defête, les sonneurs jouaient en carillon une partie de l’air si connu du Bon roi Dagobert. Dans les grandes solennités, ils carillonnaient l’air noté ci-dessous,et que je n’ai point entendu ailleurs : A la Cathédrale de Rouen, on ne carillonnait pas des airs connus ; maisaux grandes fêtes on faisait sur les huit cloches formant la gammediatonique, et dont la plus grosse pesait 15,000 livres, des gammesmontantes et descendantes ainsi modulées : La circonscription de la paroisse de Saint-Cande-le-Jeune était fortresserrée. Elle comprenait la partie est de la rue aux Ours, d’un côté,jusqu’à la maison nos 30-32, que l’on a reconstruite toutrécemment en pierre de taille, et de l’autre côté, jusqu’à la maison n°37, en face de la précédente, inclusivement ; la rue et le cul-de-sacdu Petit-Salut ; le côté ouest de la rue Grand-Pont, depuis la place dela Cathédrale jusqu’à la maison n° 61, inclusivement, laquelle estoccupée depuis un temps immémorial par un tabletier (25) ; et enfin, lecôté est de cette rue jusqu’à la rue de la Madeleine, à l’entrée delaquelle on dressait un reposoir lors des processions duSaint-Sacrement. Le personnel de l’église se composait d’un curé et d’un vicaire, declerc, diacre, sous diacre, acolytes, porte-croix, enfants de chœur, etenfin d’un bedeau (26), sans compter les sonneurs et autres gens depeine. L’abbé de La Barre, frère d’un notaire de Rouen, fut le dernier curé,et l’abbé Fortier le dernier vicaire de cette paroisse. Ces deuxrespectables ecclésiastiques, n’ayant pas voulu prêter le serment exigédes fonctionnaires publics, furent obligés de s’expatrier. L’abbé de LaBarre rentra en France un peu avant le coup d’Etat du 18 fructidor an V(1797), qui le força à se cacher (27) jusqu’au jour où une nouvelle èrepolitique, s’ouvrant avec le 18 brumaire an VIII (1799), lui rendit laliberté. L’état de sa santé ne lui permettait plus d’exercer leministère, et, après le concordat, il accepta une place de chanoinehonoraire à la Cathédrale de Rouen. L’abbé Fortier occupa une cure decampagne dans le département. Nous demanderons la permission de raconter ici un épisode de la vietourmentée de l’abbé de La Barre. Après le renversement du trône au 10 août 1792, les prêtres qui avaientrefusé le serment exigé furent obligés de sortir de France, en vertud’un décret de l’Assemblée législative, en date du 26 août de la mêmeannée. Ceux qui appartenaient à Rouen et aux environs de cette villeavaient conclu un marché avec deux capitaines de navires pour leurtransport à Ostende. Un premier embarquement eut lieu à Rouen, le 3septembre 1792, à dix heures du soir. L’abbé de La Barre s’y trouvait.On mit à la voile, et tout alla bien jusqu’à Quillebeuf, où l’attentede la marée força à relâcher. Cependant une sourde rumeur avait soulevé le peuple de cette petiteville. La multitude se répandit bientôt en invectives et en menacescontre ces pauvres exilés, qu’elle regardait comme des traîtres et desennemis de la patrie. Elle les contraignit à descendre du navire, lesmaltraita et les retint enfermés dans l’église du lieu, comme uneprison. Le curé de Saint-Cande-le-Jeune était un homme fort doux et si timide,qu’il lui était impossible de prêcher. Cependant ce fut lui qui, lepremier, eut le courage de descendre du navire au milieu desvociférations d’un peuple égaré. Aussitôt, avis fut donné à Rouen de la situation périlleuse de cesecclésiastiques. M. de La Barre, notaire, vint en toute hâte à leursecours, à la tête d’un fort détachement de la garde nationale et avecdu canon, les délivra et les ramena à Rouen sains et saufs. Là, ilsfirent changer leurs passeports, et de concert avec les passagers dudeuxième navire, qui avaient rebroussé chemin en apprenant l’événementde Quillebeuf, ils prirent les uns la route de Dieppe, les autres laroute du Havre, d’où ils passèrent en Angleterre. L’église Saint-Cande-le-Jeune fut fermée le 30 avril 1791, comme toutescelles dont la suppression avait été décidée par la loi du 23 févrierde la même année. Le 5 mai suivant, le recensement du mobilier futdressé et signé par deux des ex-trésoriers, Enault et Jean-BaptisteLegras, tous deux négociants, et par Goube, administrateur du district.Il ressort de cet inventaire qu’il y avait trente chasubles, seizetuniques, quarante-deux étoles, vingt-trois chapes, etc. ; troiscloches dans le clocher, une croix de cuivre argenté, deux bras pourles images ; un lustre en perles(ailleurs il est dit lustre encristal); une bannière, deux lanternes, l’une pour la procession duSaint-Sacrement, l’autre pour le Saint-Viatique ; un aigle en cuivre,un confessionnal dans la seconde chapelle, au-dessous de la sacristie,etc., etc. En 1791, la ville de Rouen renfermait, en outre des églisesconventuelles en grand nombre,trente-sixéglises paroissiales. On en supprima vingt-quatre, dont treize furentréunies à Notre-Dame, église cathédrale, et six nouvelles paroissesfurent créées dans les quartiers qui en manquaient, au moyen deséglises devenues libres par suite de la suppression des couvents, ensorte qu’il ne resta plus que treize églises paroissiales et cinqsuccursales, en tout dix-huit églises. Lorsque parut l’ordre de clôture des paroisses supprimées, au nombredesquelles était Saint-Cande-le-Jeune, des officiers municipauxvinrent, un jour de dimanche, s’asseoir au chœur dans les stalles destitulaires ecclésiastiques, et, après la grand’messe, ils donnèrentlecture des décrets de l’Assemblée nationale. Ce fut un sujetd’affliction pour les fidèles, dont les habitudes et les affections setrouvaient ainsi tout-à-coup brisées. Mais la loi avait prononcé, ilfallut se résigner. A ce déplaisir se joignait une autre cause de perturbation. Undissentiment, ou plutôt un schisme, s’élevait irritant dans le sein duclergé, à l’occasion du serment exigé des prêtres, considérés commefonctionnaires publics. Le curé et le vicaire de Saint-Cande-le-Jeune,s’étant refusés à prononcer ce serment, n’avaient pas été compris parmiceux que l’on avait replacés à la tête des paroisses conservées ourécemment créées. Les nouveaux curés avaient été nommés par lesélecteurs, suivant le mode établi par l’Assemblée nationale dans sesdécrets concernant la constitution civile du clergé. A cette occasion,autant pur applaudir aux choix déjà faits que pour chagriner lesréfractaires à la loi, les cloches de plusieurs paroisses, celles deSaint-Cande-le-Jeune entre autres, sonnèrent assez longtemps et àplusieurs reprises, mises en grande volée par les domestiques desnégociants du quartier, presque tous partisans de la révolution. Celuide mon père avait été embauché pour cette corvée. Le 18 février 1792, l’église Saint-Cande-le-Jeune, la maisonpresbytérale et les bâtiments au nord, sur l’ancien cimetière (l’aîtrede Saint-Cande), occupés par le vicaire et par un maître de classesqui, par parenthèse, enseignait les premiers éléments de l’instructionaux enfants des maisons du voisinage avec une sévérité inconnue de nosjours, furent vendus en une adjudication publique à Louis-Thomas etFrançois-Prosper Quesnel frères, négociants, demeurant dans la rue auxOurs, pour la somme de 125,000 fr. Bientôt commencèrent les travaux d’appropriation de l’édifice à sanouvelle destination. Le vaisseau fut coupé dans sa hauteur par desplanchers et converti en magasin. On creusa une cave embrassant toutela longueur de l’église, et l’on perça deux portes, l’une à travers lemur du pignon à l’ouest, pour communiquer à la maison de MM. Quesnelfrères, l’autre à l’extrémité opposée, pour se procurer un accès facilepar la rue du Petit-Salut. Sans doute qu’à une époque où les arts du moyen-âge auraient été plushonorés, on eût pris souci de la conservation de quelques parties dedécoration dont la destruction était tout-à-fait inutile. C’est ainsiqu’on démolit le clocher et que les vitraux peints furent brisés et lesbaies des fenêtres murées. Mais alors les hommes les plus intelligentsne se faisaient aucun scrupule d’anéantir des œuvres qu’aujourd’huil’on s’efforcerait de conserver, les intérêts pécuniaires despropriétaires dussent-ils même en souffrir. Le sentiment qui nous attache aux lieux qui nous ont vus naître nousfait aimer aussi les premiers objets qui ont vivement frappé nos yeuxet notre imagination. Quoi de plus imposant, de plus merveilleux pourun enfant à son entrée dans la vie, que la pompe des cérémoniesreligieuses du catholicisme, que la vue d’une église dont la voûtesemble monter au ciel et dont les fenêtres sont décorées de vitraux àpersonnages diversement coloriés ! Ces lumières, ces chants, cesjoyeuses volées des cloches qui retentissaient dans les airs, avaientfait sur moi, tout enfant que j’étais, une impression profonde. Aussila fermeture, et par suite la mutilation de cette petite église, où,sous l’aile d’une pieuse et tendre mère (28), j’étais allé rendre mespremiers hommages à la Divinité, fut pour mon cœur une sensibleblessure. Avec quels regrets j’entendis le marteau, la hache et la scieemployés tour à tour avec une sorte d’empressement barbare à abattrecette flèche élancée, dont la contemplation avait pour moi tant decharme ! Avec quelle amertume je vis arracher et briser en morceaux cesbelles verrières d’un effet si prestigieux ! Cependant le monument, tout mutilé qu’il était, existait encore dans samasse, et il resta ainsi l’espace de trente-deux années. Mais, en 1824,un dernier coup lui fut porté : on démolit les deux chapelles quifaisaient saillie dans le cimetière, la sacristie et le pignon del’abside de l’église, autour de laquelle on éleva des habitationsparticulières. Du côté de la rue aux Ours, on ne vit bientôt plus del’ancien aspect extérieur que la fontaine (29), adossée au mur ducimetière, sur laquelle le temps exerce ses ravages, et qui disparaîtraelle-même, si l’on ne se hâte de remédier au mal. C’est alors que j’eus la pensée de faire dessiner cet ancien édificereligieux par mon collaborateur (30), et ami de regrettable mémoire, lesavant et habile artiste E.-H. Langlois, du Pont-de-l’Arche. Grâce àson crayon, j’ai pu reconstruire, en quelque sorte, et sauver del’oubli un monument auquel se rattachaient les souvenirs de mon enfance: l’église paroissiale de Saint-Cande-le-Jeune, dont la gravureci-jointe reproduit une vue prise du côté du midi. Cette vue a été attribuée par Langlois à Mlle Espérance, sa fille,jeune personne alors, bien que lui-même y ait certainement contribuépour une bonne part. Les documents que je me suis procurés ont permis à l’habile graveur M.Brevière, artiste rouennais, de refaire les meneaux des fenêtres avecune entière certitude de leur forme primitive, et je dois lerétablissement heureux de la flèche du clocher avec ses accompagnementsà l’amitié de M. Desmarest, architecte en chef du département, quis’est aidé pour cela des vues de Rouen de Bacheley, dont on connaît laparfaite exactitude. NOTES : (1) Taillepied, dans son Recueil desAntiquitez et Singularitez de la ville de Rouen,met le clocher de Saint-Cande-le-Jeune au nombre de ceux qui sont àciter. C’est ce que l’auteur de cette Notice a omis de dire, lorsqu’ila parlé pour la première fois de cette église. (Description historique des Maisons de Rouen,etc., tome 1er, p. 165.) (2) Nous citerons pour exemples Saint-Herbland, Saint-Pierre-l’Honoré,Sainte-Marie-la-Petite, Saint-Vigor, Saint-Pierre-le-Portier,Saint-Cande-le-Vieux. – Saint-André-de-la-Ville était une exception. (3) Cette expression si heureuse appartient à E.-H. Langlois, duPont-de-l’Arche. (4) Le comte de Tancarville avait son château dans le voisinage, àl’endroit où depuis fut fondé le couvent des Cordeliers. (5) D’où, par corruption, l’on a fait la rue aux Ours. (6) Histoire de la ville de Rouen,par Farin ; Rouen, 1668, édit. in-12, 2e partie, pages 235 et 236. (7) Le manuscrit du pouillé d’Eudes Rigaud est aujourd’hui à laBibliothèque impériale ; mais il en existe une copie dans les archivesdu département de la Seine-Inférieure. (8) A l’église Saint-Nicolas, supprimée en 1791 et démolie en 1840,nous avons remarqué un porche dans une disposition tout-à-faitsemblable. A Saint-Godard, le portail sud était également précédé d’unporche, dont les arrachements sont encore visibles. (9) Elle avait été construite par Jean-Pierre de France, architecte,demeurant à Rouen, rue des Faulx, paroisse de Sainte-Croix-Saint-Ouen,suivant marché passé le 16 octobre 1740, pour le prix de 1,000 livres.Les archives de la paroisse s’y trouvaient lors de la suppression del’église. Nous voyons cependant que, le 18 février 1739, il avait étécommandé une armoire en bois de chêne, destinée à recevoir les papiersdes archives, et qui devait être placée dans un petit être d’environ 60 pieds de hauteur de latour du clocher. On devait percer une ou deux ouvertures dans le mur dela cour pour éclairer l’escalier. L’armoire dont nous venons de parlerexistait encore en 1791. (10) Le 15 janvier 1759, payé pour la garniture en fil de laiton d’uncadre pour la conservation d’une vitre, contenant 9 pieds et demi, à 16sous le pied, la somme de 7 livres 12 sous. (Archives du département.) (11) Le confessionnal devait être en face de l’autel. La petite croiséedont il est parlé devait prendre jour à l’ouest. Il s’ensuit que lachapelle de la Vierge était la première à main droite en entrant dansl’église, et que la chapelle de Grémonville était la seconde. (12) Suivant le mémoire de Le Prince, peintre-doreur, acquitté le 15novembre 1752, au prix fait avec le curé et les trésoriers de 1 livre15 sous de la toise, pour deux couches de peinture à l’huile et decouleur grise. (13) Suivant marchés des 27 septembre 1672 et 16 avril 1674, conclusavec Martin Malandrin, peintre et sculpteur à Rouen, moyennant la sommetotale de 3,030 livres, pour l’exécution du contre-retable en bois dechêne étoffé, comme celui deSaint-Herbland. (14) Marché passé le 11 août 1757, avec Jacques Rivière, menuisier pourune chaire à prêcher et un confessionnal dans la chapelle de la Vierge,moyennant la somme de 700 livres. En sus de cela, 48 livres ont étépayées pour avoir verni les deux meubles. (15) « Au serrurier, fourniture de six supports de fer pour porter deuxtables de marbre aux deux côtés du sanctuaire. » (Comptes de l’année1739.) (16) Suivant marché arrêté le 5 juin 1737, avec André Leclerc,serrurier, et conformément au dessin paraphé, moyennant la somme de 524livres. Dans le mémoire de Thibault, serrurier, pour l’année 1722, il est parléde la porte du jubé ; c’étaitla grille qui fermait le milieu du chœur. Il est aussi parlé de la porte des Carolles ; c’était lagrille du chœur du côté de la sacristie. (17) Marché passé le 30 juin 1760, avec Jacques Rivière, menuisier. (18) Comptes de 1662 et 1663 : payé au sculpteur 4 livres 10 sous, pouravoir raccommodé l’image Saint-Jean,et 45 sous au charpentier, pouravoir monté sa grue pour raccommoder la dite image. (19) Suivant le mémoire fourni par Thibault, serrurier, « le 17mars 1740, fait trente-deux crochets pour servir à porter des bâtonstout autour de l’église, pour porter des tapisseries, à 15 sous lapièce, soit 24 livres. » Dans les années 1776, 1777 et suivantes,Guérard, tapissier, est mentionné avoir reçu 30 livres pour la tenturede l’église. (20) Mémoire de Bertelin, nattier, montant à 5 livres, somme qui lui aété payée suivant quittance, à chacune des années 1172, 1774, 1779,1780 et 1781. (21) Le 19 septembre 1758, il a été payé à Létan, peintre, rue Boudin,18 livres pour un tableau représentant un soleil avec deux anges, lequel doitêtre attaché derrière le chœur. – N.B.Dans les compte[s] de 1662-1663, on voit qu’il avait été payé seulement6 livres au peintre qui avait exécuté le tableau de Saint-Sacrement, derrière le chœurde l’église. (22) Archives du département. (23) Sur ce mémoire, la longueur du côté de l’Evangile est portée à 97pieds, tandis que l’autre côté n’est compté que pour 85 piedsseulement, à cause de la tour du clocher qui faisait saillie dans cettepartie de la nef. (24) Le 10 mai 1741, le marteau de la grosse cloche fut raccommodé ; ilpesait 28 livres et demie. Or, d’après la règle proportionnellequ’observent les fondeurs, cette cloche devait peser 1,260 livres, lebattant étant ordinairement d’environ le trentième du poids de lacloche. La deuxième cloche devait peser à peu près 800 livres, et latroisième 600 livres. (25) Il y a soixante-dix ans, le tabletier-ivoirier qui occupait cettemaison s’appelait M. Foureau, qui céda la suite de ses affaires à sonneveu M. Duhomme. Le fils de ce dernier continue le commerce de sonpère ; mais la boutique fort modeste de ses prédécesseurs a étéconvertie par lui en un magasin décoré avec le luxe qui préside àprésent à l’ornementation des boutiques et qui tend à s’accroître tousles jours. (26) Le bedeau recevait par an (comptes de 1750 à 1784) 50 livres pourses gages, 30 livres pour le balayage des rues autour de l’église, plus16 livres 13 sous pour tous les saluts et obits de la paroisse. Dansles comptes des trésoriers, de Pâques 1699 à Pâques 1700, on voit queles deux petites boutiques qui étaient derrière le chœur et adossées àl’église, dans la rue du Petit-Salut, étaient louées au bedeau la sommede 18 livres par an. (27) Son frère lui avait donné asile dans sa maison ; mais la tolérancede l’autorité était telle, qu’il n’y fut jamais inquiété. Jel’accompagnais dans ses promenades du soir, et il se plaisait àrappeler que j’étais son premier baptême. (28) Ma mère, née de Mauroy, d’une ancienne famille de Troyes, étaitune femme du plus rare mérite. (29) Le 30 novembre 1708, demande fut faite par les maire et échevinsde la ville de Rouen aux trésoriers, qui l’accordèrent, d’une petiteportion du cimetière de la paroisse de Saint-Cande-le-Jeune, de 12pieds de longueur sur 3 de profondeur, pour y établir et entretenir,aux frais et dépens de la ville, une fontaine publique, le long du murdu cimetière, rue aux Ours, en face de la rue Cabot. (Registre desdélibérations aux archives du département.) (30) Description historique desMaisons de Rouen, etc., etc., ornée de vingt-et-un sujetsinédits, dessinés et gravés par E.-H. Langlois. Paris, 1821. Rouen – Imp. de D.BRIÈRE, rue Saint-Lô, n° 7. |