Corps

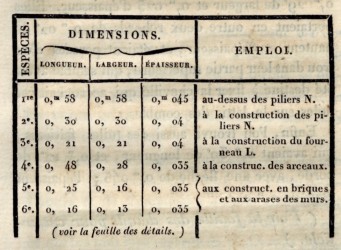

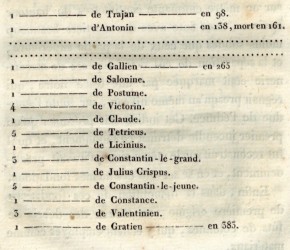

| SURVILLE,Eugène-Auguste-Georges-Louis Allain de (17..-18..) : Mémoire sur les vestiges des thermes de Bayeux, découverts en 1760 etrecherchés en 1821, par ordre de M. le Comte de Montalivault,Conseiller d’Etat, Préfet du département du Calvados. Communiqué àl’Académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres de la ville de Caen, etlu dans la séance du 24 mai 1822.- Caen : De l’Imprimerie deChalopin fils, imprimeur de l’Académie, rue Froide, 1822.- 46 p.- [4]f. de pl. depl. ; 21,5 cm. Numérisation du texte et des planches : O. Bogros pour la collection électroniquede la Médiathèque André Malraux de Lisieux (22.X.2016) [Ce texte n'ayant pas fait l'objet d'uneseconde lecture contient immanquablement des fautes non corrigées]. Adresse : Médiathèque intercommunale André Malraux,B.P. 27216,14107 Lisieux cedex -Tél. : 02.31.48.41.00.- Fax : 02.31.48.41.01 Courriel : mediatheque@lintercom.fr, [Olivier Bogros]obogros@lintercom.fr http://www.bmlisieux.com/ Diffusionlibre et gratuite (freeware) Orthographe etgraphie conservées. Texte état sur l'exemplaire de la Médiathèque [Bm Lx :Deville 2167]. Voir les planches. MÉMOIRE SUR LES VESTIGES DES THERMES DE BAYEUX, DÉCOUVERTS EN 1760 ET RECHERCHÉS EN 1821, PAR ORDRE DE M. LE COMTE DE MONTALIVAULT, CONSEILLER D’ETAT, PREFET DU DEPARTEMENT DU CALVADOS. Communiqué à l’Académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres de la ville de Caen, et lu dans la séance du 24 mai 1822. Par M. SURVILLE, Ingénieur des Ponts-et-Chaussées, Membre de l’Académie.  MÉMOIRE SUR LES VESTIGES DES THERMES DE BAYEUX. INTRODUCTION. LONG-TEMPS avant l'invasion des Gaules, par Jules-César un collège deDruides rendait célèbre la ville principale des peuples, désignés parPline sous le nom de Bodiocasses. Titus Crassus, l'un des lieutenans de César, rangea cette ville sous ladomination des aigles Romaines, et Titus Sabinus la soumitirrévocablement, en comprimant les derniers efforts de ses habitanspour recouvrer leur liberté. Sous cette domination, elle prit le nom de Civitas Bajocassium,devint une station militaire et la résidence des autorités chargées degouverner la partie des Gaules dont elle était la capitale. Il est difficile de ne pas reconnaître dans cette désignation la villeactuelle de Bayeux ; et ce qui prouve cette identité c'est ladécouverte de deux chaussées Romaines, qui partaient de cetteville et se dirigeaient, l'une sur Vieux l'autre sur St.-Lô (NOTE1ere.) et principalement les colonnes milliaires trouvées dans sesenvirons et qui indiquaient la distance existante entre leuremplacement et Bayeux considérés comme point de départ (NOTE 2e.).Ainsi nul doute que Bayeux n'ait été jadis une cité d'une hauteimportance. Dans cet état de prospérité qui se prolongea aussi long-temps que lapuissance des Romains se maintint dans les Gaules, de combiend'édifices publics et durables, ce peuple qui semblait vouloir rendreses conquêtes dignes de sa domination et les mettre en harmonie avec sapropre grandeur, ne dut-il pas embellir cette résidence ; et combien nedevons-nous pas regretter les pertes irréparables que leur destructiona entraînées pour l'histoire et les arts. Les dévastations successives qui détruisirent Bayeux en 368 lors del'invasion des Saxons, en 912, dans l'irruption des Normands , enfin en1356, dans l'envahissement d'Édouard III qui la livra aux flammesavaient fait perdre l'espoir d'y trouver même les ruines qui partoutailleurs donnent une si haute idée de la puissance Romaine. Descolonnes milliaires trouvées lors de la démolition du château, desmarbres, des statues des vases découverts à St.-Vigor , anciennement,le mont Phaunus : des débris de constructions qui existaient sous lesfondations de l'hôpital (NOTE 3e.) étaient les seuls monumens quipussent faire conjecturer l'antique splendeur de Bayeux lorsqu'en 1760les fouilles entreprises pour la reconstruction du chœur de l'ancienneéglise St.-Laurent offrirent les traces d'un monument qui surpassait enmagnificence ce qu'on avait trouvé jusques alors. Ces fouilles donnèrent d'abord une grande quantité de marbre et debrique en morceaux. Les marbres de diverses couleurs furent reconnuspour des produits des carrières de France, d'Italie et même del'Archipel. On découvrit ensuite des portions de murs et une aire enciment, qui paraissait avoir été couverte de pierres bleues et blanchesarrangées en compartimens. Des morceaux de marbre restés encore enplacage sur l'intérieur des murs indiquaient un revêtement général aveccette matière précieuse et l'on jugea par ces débris qu'ilsappartenaient à un monument dans lequel les corniches, les embâses etles encadremens étaient en marbre blanc tandis que l'intérieurdes panneaux était revêtu en marbre de couleur. Un tel luxe de construction fit penser que ces ruines appartenaient àun ancien temple et l'existence de l'église St.-Laurent semblaitconfirmer cette opinion par l'exemple fréquent que fournit l'histoirede la destruction des temples de l'idolâtrie y pour les remplacer parceux du christianisme. Malgré l'intérêt que devaient exciter de semblables découvertes lesfouilles ne furent poussées que selon les besoins du nouvel édifice etla tradition seule fixa l'attention des amis de l'antiquité sur laplace où ces découvertes avaient été faites. En 1821 les propriétaires de l'église St-Laurent eurent occasion defaire exécuter quelques terrassemens dans la partie méridionale del'ancien cimetière : des constructions souterraines parurent et bientôtaprès, des débris pareils à ceux qu'on avait vus en 1760, furentrencontrés et intéressèrent des personnes amies des sciences, notammentM. Lambert qui suivit les premières fouilles et auquel on doit laconnaissance exacte des vestiges qui furent découverts, avant que lagrande importance du monument qui se présentait ne fût connue del'autorité. Cette importance ayant frappé M. le Comte de Montlivault,Conseiller-d'État, préfet du département du Calvados, ce magistratdonna une nouvelle preuve du puissant intérêt et de la protection qu'ilaccorde aux sciences et aux arts, en nommant une commission chargée desuivre les fouilles de St.-Laurent, et en donnant des fonds pour lesétendre convenablement. Cette commission fut composée de M. Genas-Duhomme sous-préfet deBayeux, de M. Corentin-Conseil, Maire de Bayeux, et de nous. Chargé par ce choix honorable, et par une circulaire de M. leDirecteur-général des Ponts-et-Chaussées, de recueillir dans lestravaux de cette nature les documens qui peuvent être utiles àl'histoire et à l'art des constructions nous avons rédigé ce mémoire,pour rendre compte de nos observations sous ces deux points de vue etrépondre autant que nous le pouvions à la confiance qui nous a étéaccordée dans cette circonstance. Nous devons déclarer que M. Lambert nous a beaucoup aidé dans laréunion des notes essentielles recueillies dans ces fouilles en sechargeant de relever le plan d'ensemble des débris qui y ont étédécouverts. 1°. L'ESPACE A fut trouvé formé par un mur, entièrement construit enbrique ; la partie intérieure de ce mur présenta des traces de placageen marbre blanc. Ce mur était établi selon deux directions formantentr'elles un angle de 150 degrés qui est celui d'un dodécagonerégulier : l'on n'a pas pu reconnaître la longueur des côtés de cepolygone. L'aire de cette enceinte faite en ciment ne présenta aucunetrace de dallage. 2°. La partie B est terminée par un mur circulaire en moellon ; desdébris de marbres de différentes couleurs y furent trouvés et c'est àcette enceinte, qui s'étend sous l'église, qu'il faut rapporter lesobservations qui furent recueillies en 1760 lors de la reconstructionde l'église St.-Laurent. 3°. Les murs de l'enceinte C étaient recouverts d'un enduit de cimentqui n'indiqua aucune trace de placage. Le plancher inférieur étaitformé, comme dans toute la superficie de l'édifice, d'une aire enciment ; mais on y reconnut, en outre un dallage en pierres bleues,disposées en losanges. Les saillans, construits dans les murs et dansles angles, font présumer qu'ils servaient de base à des colonnes oupilastres accolés aux murs. L'on trouva également, dans cette enceinte,des morceaux de placage et de corniches en marbre et en outre desdébris de bases et de fûts de colonnes en pierre. 4°. L'enceinte D ne paraît avoir été ni dallée ni plaquée en marbre etn'a donné lieu à aucune observation. 5°. L'espace E fut trouvé dallé en pierre de taille ; au pourtour deces pierres régnait un caniveau, destiné à conduire les eaux dans unaquéduc, dont l'embouchure est en F et qui se dirige suivant la ligne FM au-dessous de l'aire de l'enceinte marquée K : la voûte de cetaquéduc construite en plein cintre, a sa naissance au niveau dudallage, et le fonds, construit en ciment est situé à 0m 50c au-dessousde ce niveau qui lui-même est de 0m 42c plus bas, que celui de l'airede l'enceinte C. (Voir la feuille des coupes, ligne 1, 2, et ligne 5,6.) 6°. L'espace G est entouré de murs, entièrement construits en briques :ceux qui se dirigent sous l'église sont à plomb ; celui qui les réunitporte un ou deux degrés, aussi en briques ; ces murs et leurs degrésétaient recouverts d'un placage en marbre blanc : l'aire du fond decette enceinte porte les empreintes d'un dallage ; mais on n'a pas étéà même d'en reconnaître la nature. Cette aire est située à des hauteursdifférentes sur chaque moitié de l'enceinte et la différence de niveauentre celle de ces moitiés du côté de la rue St.-Laurent qui est laplus haute et l'autre, est de 0m 40 c. La partie la plus basse estd'ailleurs située à 0m 15c plus haut que le niveau du dallage del'enceinte E ; un petit canal I établissait une communication entre cesdeux niveaux au-dessous de l'aire N. 7°. L'enceinte N, qui entoure l'espace que nous venons de décrire, apour plancher inférieur une aire de ciment sur laquelle on n'a trouvéaucune trace de dallage. Un placage en marbre de couleur existait surles murs qui forment cette enceinte et qui contiennent en outre dessaillies annonçant l'emplacement de pilastres ou colonnes, adossés àces murs. Le niveau de l'aire N est situé à 0m 80c au-dessus de lapartie la plus basse de l'aire G, et à 0m 95c au-dessus du niveau dudallage de l'enceinte E. Indépendamment des marbres trouvés dans toutesces enceintes il fut découvert un reste de pilastre engagé portantquatre cannelures et établissant à 0m 45c le diamètre un double modulede l'ordre suivi dans ces constructions. (Voir, pour les deux articles ci-dessus, la feuille des coupes, ligne1, 2 et ligne 13, 14 et la feuille des détails.) 8°. L'enceinte K n'a offert aucune trace de placage 7 ni de dallage;son aire est coupée en dos d'âne sur la direction de l'aquéduc qui luiest inférieur par une partie saillante de l'extrados de cet aquéduc.Elle est située à 1m 32c, au-dessus du niveau du dallage E. Il régnaitdans cette enceinte un petit canal L construit en brique etqui paraît avoir servi de conduit à un fourneau, par les traces defumée empreintes dans son intérieur. (Voir la feuille des coupes ligne 1, 2, et ligne 3, 4.) C'est principalement dans les enceintes,que nous venons de décrire,qu'ont été trouvés les débris de corniches de moulures et de marbre queles fouilles ont fournies. L'on a, en outre, dans la dernière trouvéune grande quantité de cendres, d'oxides métalliques, et de lames decuivre ; ainsi que quelques morceaux de fer, rendus informes par larouille, mais parmi lesquels on reconnaissait une tête de marteausemblable à l'herminette du tonnelier. Enfin l'on trouva dans cette même enceinte, et dans celles que nousallons décrire une grande quantité de briques et de tuiles de touteespèce. 9°. Les deux murs M, trouvés dans les sondes faites dans la cour del'ancien presbytère, n'ont rien présenté de remarquable ; le plus prèsdu cimetière avait été reconnu dans l'intérieur de l'aquéduc F. (Voir la feuille des coupes ligne1, 2.) 10°. Dans l'emplacement N, dont les murs ne fournissaient aucune tracede placage, ni même d'enduit, l'aire en ciment, située à la mêmehauteur que celle de l'enceinte H, fut trouvée parsemée de petitspiliers construits en brique de 0m 30° de côté, et espacésrégulièrement entr'eux de 0m 29c ; ceux de ces piliers les plus élevésavaient 0m 50c de hauteur. Le mur dirigé parallèlement à l'église dans cette enceinte était percéd'un arceau semblable à celui qui formait la tête de l'aquéduc dontnous avons parlé plus haut ; mais ayant 0m 7oc de hauteur depied-droit. L'ouverture de cet arceau était rétrécie au moyen d'unemaçonnerie en brique, qui se prolongeait de quelques mètresperpendiculairement à la direction du mur, et sur une hauteur de 0m 50cseulement. (Voir la feuille des coupes ligne 3, 4, ligne 7, 8 etligne 11, 12.) 11°. La partie O située de l'autre côté de l'arceau dont nous venons deparler avait la forme d'un grand four, dont la voûte construite enbriques creuses avait été écrasée. 12°. L'emplacement P était en tout semblable à celui N, dont il semblele prolongement. 13°. L'emplacement C n'avait d'extraordinaire que la discontinuité del'aire. 14°. L'emplacement R est remarquable, en ce que la partie d'aire enciment qu'il contenait, était élevée à son origine de 0m 6oc environ,au-dessus de celle de l'emplacement P ; et s'élevait par une pentedouce en s'avançant du côté de l'église. (Voir, pour les trois articles précédens, la feuille des coupes ligne9, 10.) 15°. Le mur marqué S était construit de débris de démolition avecmortier de terre ; ce qui prouve que ce mur est de nouvelle formationet ne fait pas partie du monument. 16°. L'emplacement T d'après ce que l'on a pu en découvrir, et lestraces de piliers que l'on y a trouvés comme dans celui N avait la mêmedestination ; mais son aire était située à 0m 80c au-dessus. (Voir la feuille des coupes ligne 3, 4.) 17°. Enfin l'emplacement V, contenu entre deux murs parallèles,entièrement construits en briques, et dont le fond formé en ciment, estau même niveau que l'aire T parait avoir été un aquéduc à ciel ouvert. (Voir la feuille des coupes ligne 7 8.) Telles sont les observations générales faites sur la disposition deslieux et sur les hauteurs respectives des différentes partiesdécouvertes dans ces fouilles. Le plan n°. 1er, auquel se rapportentles lettres de renvoi employées dans cette explication représente,ainsi que les coupes, les parties plus ou moins entières des murs,telles qu'elles ont été découvertes. CHAPITRE II. MATÉRIAUX EMPLOYÉS DANS CES CONSTRUCTIONS. NOUS allons maintenant donner la nomenclature des matériaux divers quiont été employés dans ces constructions. 1°. DU CIMENT. Le ciment qui y est employé avec profusion, soit commeaire, soit comme mortier soit comme enduit, nous a paru formé detuileau, plus ou moins pulvérisé. 20. DU MOELLON. Les moellons proviennent des carrières avoisinantBayeux telles que Subles, Vieux-Pont, Magny, etc. 3°. DE LA PIERRE DE TAILLE. L'on a remarqué, dans ces constructions,trois espèces distinctes de pierre de taille ; l'une employée au pavagede l'emplacement E et aux pieds-droits de l'aquéduc F provient descarrières de Ste.-Honorine. Une autre trouvée en gros libages sous les principaux murs, était de lanature du carreau de Caen. Enfin une troisième qui parait n'avoir été employée que pour lesornemens d'architecture, tels que colonnes pilastres, et architravesétait formée de pierre d'Orival. 4°. DE LA BRIQUE. Six espèces de briques, distinguées par leursdimensions, ont été trouvées dans les fouilles : chacune d'elles étaitconsacrée à une espèce particulière de construction ainsi qu'il estdétaillé dans le tableau suivant. 5°. DES TUILES. Nous avons dit que, dans l'emplacement O, l'on trouveune voûte écrasée construite en tuiles creuses ; deux espèces de cestuiles furent découvertes dans les fouilles. Elles ont la forme d'unprisme quadrangulaire rectangle, creux et sans base. Les dimensions de la première espèce sont de 0m 13c à 0m 28c delongueur, 0m 20c de largeur et 0m 13c de hauteur. Celles de la deuxième espèce sont de 0m 15c de longueur, 0m 16c delargeur et 0m 13c de hauteur. Les parois de ces tuiles ont 0m 02c d'épaisseur ; outre ces tuiles,l'on en trouva, qui paraissent avoir été employées dans la constructiondes combles. Elles avaient 0m 29c de longueur, 0m 29c de largeur et 0m025c d'épaisseur. Elles portaient en outre deux rebords de 0m 02c dehauteur et d'épaisseur, et étaient percées d'un trou dans leur partiesupérieure, qui semble avoir été destiné à fixer la cheville quiaccrochait ces tuiles sur le lattis des combles. Enfin l'on trouva aussi des tuiles faîtières qui avaient 0m 30c delongueur , et 0m 12c de corde avec une flèche de 0m 045c ; l'épaisseurétait de 0m 02c. (Voir la feuille des détails pour cet article.) 6°. DU DALLAGE. Trois espèces de pierres différentes par leurs couleurset par leur nature, étaient employées dans le dallage des aires de cetédifice et servaient à y former des compartimens. L'une blanche est une espèce de quartz poli : l'autre bleue, est de lanature des pierres que l'on extrait des carrières de St.-Vaast et deFontenay-le-Pesnel : la troisième, de couleur brun-rouge est semblableau grès de May. Ces pierres étaient employées en tablettes et recevaient un assez beaupoli. 7°. DU PLACAGE. Trois espèces demarbres, analogues par leurs couleursà celles des pierres employées au dallage formaient le placage desmurs. Le marbre blanc a été reconnu pour marbre de Paros ou de Carate ;nouspensons qu'il est de cette dernière espèce en ce qu'elle se distinguede la première par la cassure grenue et les veines grises que plusieursdes morceaux trouvés contiennent. Le marbre bleu a pour analogue, dansles carrières de la Normandie,ceux de Fresnay-le-Puceux et de Coutances ; mais la comparaison estloind'établir leur identité et l'on pense que ce marbre doit être regardéde préférence comme marbre Ste.-Anne, en ce que sa description luiconvient en tout point, et que, comme lui, il résiste à l'action d'unfeu ordinaire. De même le marbre rouge est loin de ressembler au marbrede Vieux ; ilse rapporte parfaitement, avec la description de la brocatelled'Espagne par la réunion de ses couleurs rouge jaune grise et blanchemélangées. 8°. DES FERS. L'on trouva aussi dans les fouilles une assez grandequantité de cloux en fer, et quelques gonds et pentures du même métal. 9°. TALC. Enfin l'on y découvrit d'assez nombreux débris de talcmatière avec laquelle les anciens formaient leurs vitrages. CHAPITRE III. DESCRIPTION DES DIVERS MODES DE CONSTRUCTION EMPLOYÉS DANS CET ÉDIFICE. 1°. DU MORTIER DE CHAUX ET SABLE. Le mortier à chaux et sable, examinéavec attention, ne paraît contenir aucune matière distincte, de cesdeux bases, si ce n'est quelques morceaux de charbon mais en troppetite quantité pour faire penser qu'il y a été mêlé avec intention. Cemortier est employé dans toutes les constructions en moellons. 2°. DU MORTIER DE CHAUX ET CIMENT. Le mortier de ciment est formé detuileau battu, et réduit en morceaux plus ou moins fins : les plus grossont environ du cube d'un centimètre : le mortier, fait avec ce ciment,sert à former les couches inférieures des aires ; celui qui est faitavec le ciment le plus fin, sert dans les couches supérieures de cesaires, dans les maçonneries de briques, dans celles de pierre detaille, et dans les enduits des murs destinés à recevoir des placagesen marbre. Le charbon semble entrer conjointement avec le ciment et la chaux dansla composition de ce mastic, qui porte en outre des traces de végétauxsemblables à des feuilles de vignes. 3°. DES AIRES. Les aires des appartemens construits sur le sol sonttous établis sur une couche de maçonnerie en blocage de moellon avecmortier de chaux et sable de 0m 25c d'épaisseur : au-dessus règne celleà mortier de chaux et ciment, qui forme le plancher. Cette couche a 8ou 10 centimètres d'épaisseur et est composée de gros ciment dans sapartie inférieure et de ciment fin au-dessus. Le dallage de ces airess'éxécutait avant qu'elles n'eussent pris toute leur consistance etétait fixé au moyen de chevilles scellées dans la partie inférieure desdalles, et qui pénétraient la couche de ciment. Le placage des murs s'éxécutait de la même manière. Les aires desparties A, F, G, V étaient formées d'une couche de ciment plus épaisseet qui avait jusqu'à 0m 22c d'épaisseur. 4°. DES MAÇONNERIES DE MOELLONS. Tous les murs découverts dans lesfouilles de St.-Laurent étaient construits en moellons piqués, et parassises réglées sur les paremens. L'intérieur était exécuté en blocage.De mètre en mètre de hauteur, la, maçonnerie était coupée par une araseen briques posées à plat, et de deux briques de hauteur ; cette araserégnait au même niveau sur tous les murs de l'édifice. (Voir la feuille des coupes.) 5°. DES MAÇONNERIES EN PIERRE DE TAILLE. Les seules constructionstrouvées en pierre de taille formaient des libages sous les principauxmurs, le dallage de l'emplacement E et les pieds-droits de l'aquéduc F.On trouva, sous l'une de ces pierres un instrument en fer plat etdentelé semblable à celui dont se servent nos maçons pour introduire lemortier sous les pierres de taille. 6°. DES MAÇONNERIES EN BRIQUES. A. l'exception des maçonneries del'aquéduc F, les maçonneries en brique, à mortier de chaux et ciment,entourent les parties dans lesquelles nous avons remarqué que les airesen ciment avaient une plus forte épaisseur. Cet accord montreévidemment, que tous ces emplacemens avaient au moins un usage commun ;et l'exemple des aqueducs F et V semble indiquer que cette destinationétait de contenir de l'eau. Les autres maçonneries en brique formant le fourneau L, les piliers N,et le rétrécissement de la bouche du four O étaient simplementconstruites en terre. 7°. CONSTRUCTION DES ARCEAUX. Les voûtes formant la tête de l'aquéduc Fet la bouche du four O, étaient construites en plein cintre de 0m 65cde rayon, et en brique, sur 0m 48c d’épaisseur, extradossées égalementen plein cintre de 1m 13c de rayon. Cet extrados était recouvert parune assise de briques posées à plat selon sa courbure, et contrelaquelle venait se réunir la maçonnerie du mur. Au-dessus de cettevoûte existait une autre voûté en plate-bande formée alternativement dedeux forts moellons posés en claveaux et de deux briques droites. Lebut de cette construction qui était de soulager la voûte en brique dupoids des maçonneries supérieures semble annoncer une grande élévationà l'édifice. 8°. CONSTRUCTION DES DOUBLES PLANCHERS. Dans la description des sallesN et T, nous avons parlé des piliers en brique qui existaient sur leursaires ; nous cherchâmes d'abord inutilement le but de cesconstructions, et ne le découvrîmes plus tard, qu'avec un débrisprécieux, trouvé dans l'enceinte T, qui nous apprit que ces pilierssupportaient un plancher supérieur, élevé de 0m 50c au-dessus du niveaude l'aire découverte. Les piliers comme nous l'avons dit plus haut,avaient 0m 30° de côté, et étaient espacés entr'eux de 0m 29c : danscette position, ils étaient recouverts d'un plancher en briques poséesà plat de 0m 58c de côté ; ces briques portaient, par leurs coins surquatre piliers et couvraient le quart de la surface de chacun d'eux.Sur ce plancher en brique était exécuté une aire en ciment, de 0m 20cd'épaisseur. Les traces de fumée fortement empreintes, trouvées sur les briques duplancher supérieur, et la communication de l'intervalle des deuxplanchers avec le fourneau O, prouve que la fumée était dirigée par cetintervalle ; ce qui est confirmé par la maçonnerie exécutée à la bouchedu four, pour en rétrécir l'ouverture, qui a évidemment pour but derendre l'aspiration plus forte. 9°. CONSTRUCTION DES VOUTES DU FOUR. Nous avons décrit dans le chapitreprécédent, la forme des tuiles creuses employées dans la constructiondes voûtes du fourneau O. La situation dans laquelle nous avons trouvécette partie intéressante des constructions et le peu d'espace surlequel il nous a été permis de l'observer, nous ont empêché de pouvoirjuger de son étendue et de son importance. Nous avons seulementremarqué que ces voûtes se composaient dans leurs coupes verticales detrois ou quatre rangs de briques superposés , et formant des tuyauxparallèles ; et que la fumée circulait dans l'intérieur de ces tuyauxentre lesquels on avait sans doute ménagé des communications. (Voir la feuille des détails.) Des morceaux épars de ces voûtes, surmontés de débris d'aire en cimentfont croire que l'emplacement O était recouvert en entier par unevoûte, construite de la même manière, et qui supportait un appartementsitué au-dessus des fourneaux. 10°. REMARQUE IMPORTANTE. Une remarque générale faite dans cesconstructions, et qu'il est important de consigner dans ce mémoire ence qu'elle est en opposition avec le mode de construction adopté de nosjours, dans la réunion des murs qui se rencontrent consiste en ce qu'iln'existait dans ce cas aucune liaison entre les deux murs. Le murprincipal seul était prolongé et le moins important construit seulementjusqu'à ce qu'il y ait attouchement : la partie du parement du murprincipal, recouverte par l'extrémité de l'autre ainsi que la face decette extrémité étaient parementées en moellons piqués, comme lesparties vues de ces murs ; ce qui détruisait entr'eux toute espèce desolidarité. Ce mode de construction avait évidemment pour but d'éviter lesdéchiremens , que les tassemens inégaux des deux murs occasionneraientdans celui qui tasserait le moins. De semblables précautions ont lieude nos jours dans les grands travaux publics ; mais on y rétablit laliaison des murs lorsque l'on juge que le tassement s'est opéré entotalité. CHAPITRE IV. OBJETS PARTICULIERS TROUVÉS DANS LES FOUILLES. NOUS avons déjà parlé dans les chapitres précédens ; Des fûts et bases de colonnes,trouvés dans l'emplacement G ; Du débris de pilastre cannelé trouvé dans l'emplacement M ; Des marbres formant placage moulures et corniches trouvés dans lesparties A, B, C, D, E, G, H, K ; Des cendres, oxides métalliques pentures, gonds, clous trouvés dansl'emplacement K. Des briques et tuiles découvertes dans les emplacemensK, N, T, etc. Des débris de talc trouvés sur toute lasuperficie de l'édifice. Nous ajouterons à cette nomenclature. 1°. Des débris nombreux de poterie Romaine de toutes couleurs ; 2°. Des pierres et marbres taillés en petits morceaux comme pour entrerdans des mosaïques à compartiment ; 3°. Des fers à cheval, garnis de clous saillans ; 4°. Un anneau et une boucle d'oreille en cuivre ; 5°. Un fragment de petit bas-relief en bronze ; 6°. Seize médailles anglaises' ou françaises ; 7°. Quarante-quatre médailles antiques ; 8°. Enfin une grande quantité de scories, pierres vitrifiées, charbonset cendres. Ayant, dans la partie qui précède décrit scrupuleusement la situationdes lieux tels que les fouilles nous les ont présentés, les diversmodes de construction qu'ils nous ont offerts et les objetsparticuliers que l'on y a trouvés,nous allons dans ce qui suit ,établir nos conjectures sur la nature de cet édifice, son importance,l'ordre d'architecture qui y a été suivi,le tems de son existence etl'époque des diverses révolutions qu'il a éprouvées. CHAPITRE V. DÉTERMINATION DE LA NATURE DE CET ÉDIFICE. L'ÉTENDUE des fouilles que nous venons de décrire, le soin apporté dansles constructions découvertes, pour leur donner une grande solidité,les dépenses énormes que l'emploi des marbres étrangers a dûoccasionner, le luxe déployé dans la décoration intérieure ; toutconcourt à faire regarder cet édifice comme de la plus grandeimportance et justifie la supposition que fit naître la premièreinspection des débris. Cette supposition, faite en 1760 fut que lemonument, auquel appartenaient ces débris, était un temple : c'est enadoptant cette idée, que l'on continua l'observation des ruines en1821, et elle se conserva jusqu'à ce qu'on fût parvenu à l'emplacementE. Le dallage que l'on y trouva, le canniveau qui l'entourait et sacorrespondance d'une part avec le petit canal J, de l'autre avecl'aquéduc F, prouva que cet emplacement était une cour destinée àl'écoulement des eaux et à ménager des jours dans l'intérieur del'édifice, et fit présumer que ce monument était des thermes. Les fouillés faites sur l'emplacement K rejetèrent de nouveau dans levague, par la quantité de cendres d'oxides métalliques, de plaques decuivre et de restes d'outils de fer, que l'on y découvrit et quin'avaient aucun rapport avec un établissement de bains ; l'idée que cepouvait être tin hôtel de monnaies naquit de ces découvertes. Cependant l'inspection des parties H et G ramena à l'idée des thermes :H présenta en effet une galerie, qui régnait au pourtour du bassinprincipal G, dans lequel on descendait, au moyen des degrés dont nousavons parlé précédemment. La différence de niveau du fond de ce bassin,dans ses deux moitiés était destinée à permettre de prendre une plus oumoins grande profondeur d'eau selon le besoin des baigneurs. Ce bassinse vidait au moyen du canal J, qui conduisait les eaux dans la cour E,d'où elles s'écoulaient par l'aquéduc F, qui remplissait ainsi lesfonctions d'égout. La coincidence qui existe entre cette supposition sur l'usage del'emplacement G et l'induction à laquelle la maçonnerie de brique quil'entoure et la plus grande épaisseur de son aire en ciment, nous avaitconduit dans les chapitres précédens, confirma encore cette supposition. Enfin elle se convertit en certitude lorsqu'ayant découvert laconstruction des deux planchers des emplacemens N et T, nous reconnûmesen eux les salles-d'étuves, avec les planchers suspendus décrits parVitruve. D'après cela, il fut regardé comme certain que le fourneau O,qui d'une part est situé à la suite de la salle des bains, et del'autre communique à celle des étuves, formait l'hypocauste desthermes de Bayeux. La disposition des voûtes de cet emplacement, ainsique nous les avons décrites dans le chapitre précédent, fait penserqu'une vaste chaudière reposait sur les voûtes inférieures, et étaitéchauffée par la chaleur qui les parcourait, avant de se rendre sous leplancher des étuves ; que cette chaudière était recouverte par unevoûte semblable, au- dessus de laquelle existait une nouvelle étuve,qui pouvait être destinée aux bains de vapeur en usage chez lesRomains, en ce qu'elle pouvait recevoir directement celles quis'élevaient de la chaudière de l'hypocauste. La disposition del'emplacement P Q R, et surtout de son aire inclinée, appuie cettesupposition, en présentant une cage d'escalier ou de rampe communiquantdes étuves inférieures à l'étuve de vapeur, et l'existence de cetterampe est confirmée par des morceaux de moulures d'encadrement enmarbre, inclinés selon la pente de l'aire dont nous parlons. Enfin, la découverte de l'acquéduc V compléta le système général desbains de Bayeux, en nous présentant l'aquéduc nourricier de ces bains.Il existe, en effet, entre le fonds de cet acquéduc et celui du bassinprincipal, une différence de niveau de 1m 80c de hauteur, suffisantepour remplir ce bassin à volonté, ainsi que la chaudière del'hypocauste. La direction de cet aquéduc peut faire présumer que les eaux quiservaient à alimenter les bains provenaient de la rivière d'Aureelle-même ; car d'après la hauteur de l'aquéduc, la prise d'eau auraitpu avoir lieu à l'amont de la rivière, et à très-peu de distance de laville, en ce que son élévation au-dessus des eaux de la rivièreest promptement rachetée par la chute des trois moulins qui sesuccèdent sur son cours, au-dessus de l'emplacement de St.-Laurent. D'après cet exposé, il est constant que la portion des fouilles deSt.-Laurent, exploitée en 1821 formait des bains : cette convictiondétruit le jugement porté en I760 sur la partie circulaire. La positionde cette partie qui se trouve en avant de la principale salle desbains, nous fait penser que c'était l'apodyterion des thermes deBayeux, salle dans laquelle on quittait et l'on déposait ses vêtemens,soit pour le bain, soit pour les exercices de gymnastique, et qui étaittoujours décorée avec luxe dans les bains antiques. Quant à la salle C elle formait probablement une salle de bainsparticuliers (NOTE 4e.). CHAPITRE, VI. IMPORTANCE ET ÉTENDUE DE L’ÉDIFICE. EN considérant le plan général des fouilles de St.-Laurent,on remarqueque les deux principales pièces de l'édifice découvert sont la sallecirculaire et celle des bains. L'axe commun à ces deux pièces doit parconséquent être celui de la totalité du monument. Dans cette supposition, la symétrie qui a lieu dans les grandsédifices, par rapport à leurs axes principaux, nous fournit, dansl'autre partie du cimetière, du côté de la rue de Bretagne, une portionde bâtiment égale en surface à celle qui existe du côté découvert, etdont il reste à déterminer l'emploi. Dans la partie reconnue nous n'avons pu assigner aucun usage auxemplacemens A, D, K et M. Cependant l'emplacement A, par l'étendue quel'on peut lui accorder, par la construction de son mur, par l'épaisseurde son aire, enfin par le placage en marbre dont il était orné, paraîtavoir été destiné à contenir de l'eau, et devoir être regardé commefort important. Il résulte de ces observations, que ce que nous connaissons de cetédifice ne forme que la plus petite partie de son étendue. Et en effet,les découvertes faites ne nous présentent pas la totalité desdépendances des thermes romains, qui, au rapport des historiens,contenaient des cirques et des gymnases, où la jeunesse s'exerçait à lacourse et à la lutte ; des portiques, où les rhéteurs donnaient leursleçons ; enfin de vastes bassins, où les jeunes-gens se fortifiaientdans l'art de la natation ; en outre, des salles de bains et d'étuves,destinées à chaque sexe en particulier. Il est donc présumable que ces divers établissemens se découvriraient,au moins en partie, dans ce qui reste à explorer, et cet aperçu, enattachant un grand intérêt à la continuation de ces fouilles, expliqued'une manière satisfaisante le peu de vestiges de construction romainetrouvés dans Bayeux ; puisque la plus grande partie des établissemenspublics auraient été réunis dans la même enceinte. CHAPITRE VII. DE L'ORDRE D'ARCHITECTURE. DANS les chapitres précédens nous avons indiqué les fragmensd'architecture découverts dans les fouilles. Ces fragmens sont : 1°. des débris de fûts et de bases de colonnestrouvés dans la salle de bains particuliers, débris d'après lesquelsnous ne pûmes rien conclure de positif sur leur ordre architectonique. 2°. Un morceau de pilastre cannelé qui n'appartient à aucun ordre connupar le nombre et les dimensions de ses cannelures, relativement aumodule qu'il indique. 3°. Des morceaux d'architrave soit en pierre d'Orival comme lesfragmens dont nous venons de parler, soit en marbre, et qui étaientégalement trop mutilés pour nous procurer les renseignemens cherchés. 4°. Enfin des corniches en marbre blanc et bleu, qui, d'après leursdimensions, n'étant destinées qu'au couronnement des embâses, et àrégner à la hauteur de la naissance des voûtes, ne faisaient pas partieessentielle de l'ordre, et ne peuvent par conséquent en fixer la nature. Cependant, en comparant les profils de ces corniches aux profils decelles de chacun des cinq ordres d'architecture, on reconnut qu'ils serapprochaient le plus de l'ordre Ionique. Le nombre des moulures, dontles bases de colonnes portaient les traces, et la disposition descannelures du pilastre, s'accordant en outre avec ce résultat, il estconstant que l'ordre d'architecture suivi dans ce monument, étaitanalogue à l'ordre Ionique ; mais modifié : ce qui reporte laconstruction au temps de la décadence des arts. (Les profils des différentes corniches et moulures trouvées dans lesfouilles, sont rapportés, ainsi que les détails du pilastre, dans lafeuille des détails.) Le module déterminé par le fragment de pilastre ayant 0m 23c delongueur, et la colonne Ionique, compris la base et le chapiteau, ayant18 modules d’élévation, les colonnes de cet édifice, d'après cet ordreet les vestiges découverts, n'auraient eu que 4m 14c de hauteur : cequi ne peut convenir qu'à l'architecture intérieure et laisse l'ordreextérieur entièrement indéterminé. CHAPITRE VIII. DÉTERMINATION DE LA DURÉE DE CET ÉDIFICE, LA totalité des fouilles de St.-Laurent présenta des charbons, desscories, des pierres vitrifiées, et en telle quantité qu'il estimpossible de n'en pas conclure que la destruction de cet édifice estdue à un violent incendie. Dans la démolition des constructions on remarqua que la partieinférieure des fondations, sur un mètre cinquante centimètres dehauteur environ était faite avec des mortiers beaucoup moins solidesque ceux de la partie supérieure, et la séparation de ces deux espècesde maçonnerie était marquée par une trace noire, qui régnait presqu'aumême niveau sur toute l'étendue de l'édifice. Cet indice fait présumerqu'un premier incendie détruisit ce monument, et qu'il fut reconstruitsur le même plan qu'il avait précédemment, et en se servant des mêmesfondations. Enfin, dans la démolition de ces fondations de première origine, ontrouva des débris de fûts de colonnes, qui y étaient employés commematériaux. Cette découverte prouve, qu'avant la construction de cet édifice, ilexistait dans Bayeux des monumens importans, et qu'en conséquence sonorigine est postérieure à l'établissement de la domination des Romainsdans les Gaules. Pour fixer, approximativement les époques de la construction première,de la reconstruction, et de la destruction définitive de cet édificenous avons recours à la suite de médailles trouvées dans les fouilles. Ces médailles sont au nombre de 44. 14 d'entr'elles sont illisibles.Les autres dessinées dans le médailler ci-joint, se composent savoir : La suite de ces médailles comprend un laps de temps de 295 années,pendant lesquelles ce monument aurait existé. Cependant, l'intervallequi se trouve entre les règnes d'Antonin et de Gallien, fait penser quela construction première ayant eu lieu sous Trajan, ou même avant cetempereur, il fut détruit sous Antonin ; ce qui lui fournit une premièreexistence de 63 années ; que la reconstruction de cet édifice futterminée sous Gallien, époque de la décadence des arts, et que sadestruction définitive eut lieu sous Gratien, époque de l'invasion desSaxons dans les Gaules après une seconde existence de 118 ans. RÉCAPITULATION GÉNÉRALE. APRÈS avoir établi par les documens contenus dans l'histoire et par lesvestiges découverts sur le sol de Bayeux l'importance de cette ville,sous la domination des romains, nous en avons conclu qu'elle devait àcette époque posséder des édifices publics, en harmonie avec lagrandeur de ce peuple. Les fouilles de 1760 ayant offert les vestiges d'un édifice de cettenature, nous avons donné le rapport fait sur les découvertes d'alors,qui nous a représenté la salle circulaire, comme ornée de toutes lesrecherches architectoniques en usage pour l'embellissement del'intérieur des monumens les plus somptueux. Passant à la description des découvertes faites dans les fouilles en1821, nous avons rendu compte de la distribution des constructions, dela nature des matériaux qui y ont été employés, du mode suivi dansl'exécution de chacune de leurs parties, des divers objets trouvés dansles fouilles. Nous nous sommes ensuite occupés à résoudre, au moyen de ces données,les principales questions que ce monument devait faire naître, endéterminant son usage, son importance, l'ordre d'architecture qui y aété suivi, et l'époque des diverses révolutions qu'il a éprouvées. D'après les lumières acquises dans cette discussion, nous avons penséqu'il serait possible et intéressant de présenter un plan présumé de lasituation de la partie découverte de cet édifice avant sa destruction ,et nous avons établi ce plan (n°2), en nous renfermant dans lesdimensions fournies par celui des fouilles, et dans les indications quiy ont été rencontrées. Partout où ces documens furent insuffisans, nousy avons suppléé, en nous guidant sur les règles d'architecture,observées dans les monumens antiques. Ainsi dans la salle des bains, les voûtes qui recouvrent la galerie, aupourtour du bassin, et les piliers qui les soutiennent et qui sontplacés sur le bord de ce bassin, sont entièrement présumés, et dériventdes traces de pilastres engagés, contenus dans les murs. Dans la sallecirculaire la rangée intérieure de colonnes a également été employéesans aucun indice qui la justifie, et sur l'observation seule qu'ilétait utile de diminuer le diamètre de la voûte sphérique, au moyen delaquelle on suppose cette enceinte recouverte. Quant aux dimensionsprincipales de la salle des bains et de l'hypocauste, celles en largeurayant été fournies par les fouilles, celles en longueur furentdéterminées par la position de l'axe principal, par rapport auquelelles doivent être symétriques. La vue du plan, ainsi construit, montre une belle ordonnance, etconfirme ce que nous avons avancé sur l'étendue de cet édifice, étenduequ'il serait utile de vérifier par de nouvelles fouilles exécutées dansla partie du cimetière St.-Laurent, située du côté de la rue deBretagne. D'autres fouilles, faites dans la rue St-Laurent elle- même,vis-à-vis l'église et en face de l'ancien presbytère, nous donneraientdes éclaircissemens certains sur la salle circulaire, et pourraientnous dévoiler l'usage de l'emplacement A, qui a été reconnu commeimportant. Ces nouvelles découvertes étant nécessaires pour obtenir uneconnaissance parfaite de la totalité de cet édifice, et pouvantprésenter de nouveaux résultats, intéressants pour l'histoire et pourles arts, nous sollicitons une nouvelle allocation de fonds pour cesfouilles et les autorisations nécessaires à leur continuation. NOTES. NOTE 1re. (Chaussées Romaines). Les derniers vestiges de ces chaussées ont été reconnus en 1773, dansla forêt de Cerisy, lors de la construction de la route actuelle deBayeux à St.-Lô. NOTE 2e. (Colonnes Milliaires). L'accord qui existait entre l'inscription de ces colonnes, et ladistance de leur emplacement à Bayeux, a été constaté par M. Delisle,sur une colonne élevée sous l'empire de Claude, et découverte en 1819,dans la commune du Manoir. Cette colonne portait cinq mille pas, ce quifait environ une lieue trois quarts (mesure actuelle), distance réellede Bayeux à du Manoir. Les Romains ne comptant les distances sur lescolonnes Milliaires, qu'à partir de leurs stations cette vérificationne laisse aucun doute sur l'importance de la cité de Bayeux. NOTE 3e. (Constructions trouvées sous les fondations de l’hôpital). Ces constructions reconnues pour Romaines, par M. Lambert, qui en aconservé un dessin, présentèrent une suite d’arcades, trop isolées pourpouvoir établir, aucune opinion sur leur destination primitive. Leurbase était située à trois ou quatre mètres environ au-dessous du solactuel. NOTE 4e. (Détermination de cet édifice). S'il pouvait rester quelques doutes sur l'assertion émise dans cechapitre, la comparaison du plan que nous venons de décrire, avec ladescription que nous a laissé Vitruve, des diverses pièces quicomposaient les thermes anciens, suffirait pour les faire disparaître.Nous avons, en conséquence, jugé à propos de rapporter ici un extraitde la description de cet auteur, qui nous apprend que ces bainscontenaient : 1°. L'Apodyterion, salle qui précédait les bains, et où l'on déposaitles vêtemens. (Emplacement B.) 2°. Le Propingeum, entrée ou vestibule de l'hypocauste. Cette sallen'a pas été découverte dans les fouilles, et a été indiquée dans leplan présumé à la partie postérieure du bâtiment. 3°. L'Hypocaustum, poêle destiné à échauffer les bains et les étuves.La position de l'emplacement O, et les constructions qui y ont ététrouvées conviennent parfaitement à cette description. 4°. La Calida-Lavatio, bassin d'eau chaude, situé près del'hypocauste ; l'on y descendait au moyen de degrés. La partie G s'yrapporte exactement. 5°. La Schola, corridor entourant les bassins. (Emplacement H.) 6°. Le Laconicum étuve ordinaire, et le Vasarium, autre étuve,ainsi nommée, parce qu'elle contenait trois vases d'airain, appelés Milliaria, qui, remplis d'eau à différens degrés de chaleur,complétaient le système des bains. Ces étuves avaient des plancherssuspendus, et étaient échauffées par l'hypocauste avec lequel ellescommuniquaient. Cette description convient aux emplacemens N et T. Desblocs de maçonnerie de brique découverts dans l'étuve N, et indiquésdans le plan des fouilles, firent penser d'abord qu'ils servaient desupports aux Milliaria dont nous venons de parler, et qu'alors cetteétuve serait celle désignée sous le nom de Vasarium. Mais un examenplus attentif de ces maçonneries, nous persuadant qu'elles n'étaientque des débris tombés des constructions supérieures lors de ladestruction de l’édifice, éloigna cette idée et nous força à ne rienprononcer sur le nom particulier de chacune des étuves N et T. 7°. Le Tepidarium, ou étuve de vapeurs, qui communiquent directementavec les autres étuves et avec l'hypocauste. Nous avons exposé lesmotifs qui nous font penser que cette étuve existait dans l'emplacementO, au-dessus de l'hypdcauste. 8°. La Frigida Lavatio et la Natatio ou Pisciaa, bain froid ; nonseulement on se baignait dans la dernière, mais on pouvait même ynager. L'emplacement A, reconnu comme destiné à contenir de l'eau , estprobablement celui auquel ces désignations conviennent. 9°. Le Frigidarium, lieu de rafraîchissement , reste à découvrir. 10°. Enfin, L'Elœothesium chambre où l'on se frottait d'huile. Cettesalle reste également à découvrir, à moins que la partie C ne soitconsidérée comme destinée à cet usage ; mais la construction que nous yavons reconnue éloigne cette idée, et, nous fait persister à croirequ'elle formait des bains particuliers. FIN DES NOTES EXTRAIT DU REGISTRE DES SÉANCES DE L'ACADÉMIE ROYALE DES SCIENCES, ARTS ETBELLES-LETTRES DE CAEN. Séance du 24 Mai 1822. L'ACADÉMIE, après avoir entendu la lecture de cet important Mémoire enordonné l'impression. Le Comte DE VENDEUVRE, Président, HÉBERT, Secrétaire. |