Corps

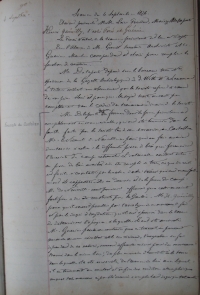

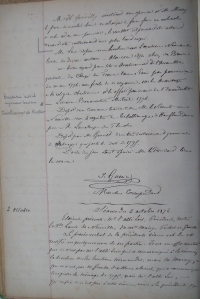

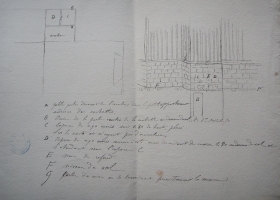

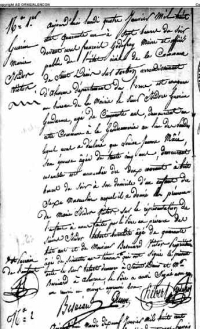

| RAVEAUX,Raymond (19..-20..) : IsidoreGuérin, oncle de Thérèse Martin, Membre correspondant de la Sociétéhistorique de Lisieux (2008) Saisie du texte et numérisation des images : R. Raveaux pour la collectionélectronique de la MédiathèqueAndréMalraux de Lisieux (18.XI.2008) [Ce texte n'ayantpas fait l'objet d'une seconde lecture contient immanquablement desfautes non corrigées]. Adresse : Médiathèque André Malraux,B.P. 27216,14107 Lisieux cedex -Tél. : 02.31.48.41.00.- Fax : 02.31.48.41.01 Courriel : mediatheque@ville-lisieux.fr, [Olivier Bogros]obogros@ville-lisieux.fr http://www.bmlisieux.com/ Ce texte ne relève pas du domaine public etne peut être reproduit sans l'autorisation de l'auteur. Orthographe etgraphieconservées. Ce texte a été publié dans le Bulletin n° 66 de la Société historique deLisieux (1, rue Paul Banaston - 14100 Lisieux). J’ai présentécette communication aux membres de ladite société,dans la grande salle de l’espace Victor Hugo, le vendredi 31 octobre2008. Ce fut l’occasion d’une recherche complémentaire. En additif,j’en ai précisé les apports par sujet. ISIDOREGUERIN Oncle de ThérèseMartin Membrecorrespondant de la Société historique de Lisieux par Raymond Raveaux ~ * ~ Le père Pascal Marie, chapelain de la Basilique, nous a demandé de luiconfier l’année 1895 du journal LeNormand à l’occasion de l’exposition « Histoire d’unefamille, Louis et Zélie Martin » qui se tient à l’église Saint-Jacquesdu 1er juin à fin octobre 2008. En effet, dans « Le Normand » denombreux articles furent écrits par Isidore Guérin (1) qui est le frèrede Zélie Guérin épouse de Louis Martin dont les célébrations debéatification sont annoncées pour le 19 octobre 2008. Ces événements m’ont incité à rechercher si la Sociétéhistorique de Lisieux conservait des traces de cet oncle de SainteThérèse de Lisieux : je vous rapporte mes découvertes. 1) Lors de la séance du 2 mars 1874 M. Guérin (2), pharmacien, surprésentation de M. Moisy fut admis membre de la Société historique deLisieux. 2) Le 4 septembre 1876, Isidore Guérin, membre correspondant (3),remplit les fonctions de secrétaire et rédigea le procès verbal de laséance. Nous vous en donnons la transcription accompagnée de la copiedu document conservé dans nos registres. Ce procès verbal fut rectifiélors de la séance suivante ; la rédaction inexacte de quelquespoints de cette séance, nous laisse, je pense, percevoir lapréoccupation d’Isidore Guérin sur l’état de santé (4) de sa sœurAzélie Marie. 3) J’ai relevé, consignée sur notre registre par M. Puchot lors de laséance du 5 juillet 1877 (5), une remarque de M. Guérin illustrant sonintérêt pour le bâti lexovien ; elle nous révèle aussi sa courtoisie : M. Guérin fait part d’unedécouverte dans une ancienne maison, située route de Paris au lieu ditle Rondel, c’est une cachette. Différentes parties de la constructionoffrant des détails curieux, M. Guérin propose aux membres présents deles y conduire dans sa voiture ; l’offre étant acceptée, monsieur lePrésident lève la séance. A l’issue de la visite le plan de situation de cette cachette fut levéet annoté par M. Puchot qui précise « Rondel, village à 9 kmde Lisieux route de Paris » (6). Ce hameau est actuellement sur lacommune d’Hermival les Vaux. 4) Dans notre bulletin n° 10, année 1910, est cité parmi les membresdécédés, M. Guérin. (1) Un tableau généalogique de cette exposition donne les informationssuivantes : Marie Victor Isidore Guérin né à Saint Denis sur Sarthon le 02/01/1841-décède le 28/09/1909. Il [Isidore Guérin] arrive à Paris pour ses études en 1862 où il estreçu pharmacien de 1ère classe en mai 1866. Il achète la pharmacieFournet à Lisieux. Le 19/09/1877, il devient subrogé-tuteur de sesnièces après la mort de leur mère. En août 1888, il reçoit en héritagele château de la Musse près d’Evreux. Il vend sa pharmacie, habite àLisieux d’abord au 16 rue Condorcet puis au 19 rue Paul Banaston. Il yaccueille Louis Martin pendant les derniers mois de sa vie. Chrétienmilitant il fonde l’œuvre de l’Adoration [Nocturne], en [17] juin 1885.D’octobre 1891 à 1896 il collabore au journal monarchiste catholique LeNormand. Daniel Deshayes m’indique que le livre du père Gaucher, Histoire d'une: Vie Thérèse Martin, est plus précis. Ainsi à la page 141est écrit pourla fin de vie de Louis Martin « Le 4 juillet, on le transporte pourtantà la Musse. Le "patriarche" s'y éteint doucement le dimanche 29 juillet[1894] ». Pour un autre aperçu de la personnalité et l’engagement politiqued’Isidore Guérin, voir Jean François Six Lisieux au temps de Thérèse1997 pages 20 à 30. M.Guérin habita au 19, rue P. Banaston, cette maison est actuellement «Maison paroissiale ». Jeanne, l’aînée des Guérin, épouse dudocteur Francis La Néele depuis le 1er octobre 1890, y habitaaussi in Annuaire du Lexovien 1912 et 1926. (2) Cette pharmacie était située au n°74 (n°60 en 1899 ?) GrandeRue (actuellement 2 place Mitterand) à Lisieux, elle fut rachetée à M.Fournet en 1866 et vendue en 1888 à Victor Lahaye qui fut présidentd’honneur de la S.H.L. M.Nédélec nous précise que Victor Lahaye fut secrétaire, puis présidentde la Société historique de Lisieux (1920-1923), il est mort le 9décembre 1936. (3) Selon l’article 1er des statuts de fondation de la Sociétéhistorique de Lisieux du 15 juillet 1869, les membres correspondantssont élus à la simple majorité des suffrages ; leur cotisation annuelleest fixée à cinq francs. Seuls les membres titulaires ont voixdélibératives. Extrait du registre n° 1 des procès verbaux de laSociété historique de Lisieux 1869-1885 feuille n° 1. (4) Mon opinion est confortée depuis, par la lettre du 20octobre 1876 à laquelle est jointe la note suivante : « Aucours des vacances, Mme Martin avait confié, à son frère et à sabelle-sœur, le réveil du mal qui sourdement la minait ». DansZélie Martin Correspondance familiale 1863-1877, 1958 page 309. (5) Extrait du registre n° 1 des procès verbaux de la Sociétéhistorique de Lisieux 1869-1885 feuille n° 96. (6) In fonds S.H.L. dossier NE 15 M. Puchot. Un autre dessinreprésente deux cheminées de pierre de cette maison. (7) Extrait du registre n° 1 des procès verbaux de la Sociétéhistorique de Lisieux 1869-1885 feuilles n° 90 et 91. (8) Cette séance eut lieu le 7 août 1876. (9) La Gazette Archéologique recueil de monuments pour servir àl’histoire de l’art antique de J. de Witte et François Lenormant dontla première année de parution est 1875, était illustrée dechromolithographies, plus de 5 par fascicule de 20 pages de texte. (10) La découverte de fers au « grand camp du Catelier à SaintDésir près Lisieux » avait été signalée par M. de Caumont en 1830 dansson Cours d’antiquités monumentales professé à Caen. Voici ce qui estécrit à la page 322 « On a trouvé au centre de ce rempart,que l'on a détruit sur plusieurs points pour en répandre les terresdans la campagne, un assez grand nombre de morceaux de fer dispersésdans la terre ». Et la quête continue, en 2006 et 2007 des campagnesprogrammées de fouilles furent réalisées sous l’égide du servicedépartemental d’archéologie du calvados dont un rapport est disponiblesur http://www.cg14.fr/culture/patrimoine/archeologie/travaux/index.asp?numero=21. (11) C’est le 5 juin 1876 que, sous la conduite de M.Ecorcheville, les « excursionnistes » de la S.H.L longent un remblai deterre sur plus d’un kilomètre et y découvrent des fiches de fer.Continuant leur parcours du site du Castellier,de nouvelles fichesfurent trouvées sur une longue levée de terre proche de la « ferme dela guerre ». voir, registre n° 1 des procès verbaux de la Sociétéhistorique de Lisieux 1869-1885 feuille n° 88. (12) [ ] les crochets marquent les corrections orthographiques. (13) Probablement la brochure de 55 pages du poète GustaveLevavasseur (Asin : B001C5B4ES). (14) L'assemblée générale du clergé de France de 1775 s'ouvrit àParis au couvent des Grands Augustins, le 3 juillet, et ne se terminaque le 13 décembre. Les présidents furent l'archevêque-pair de Reims,cardinal Charles-Antoine de La Roche-Aymon, trois autres archevêques etquatre évêques auxquels l'archevêque de Paris fut prié de s'adjoindre.Avec les archevêques et évêques il [l'abbé de La Rochefoucauld] avaitsigné, le 21 novembre, un Avertissement aux Fidèles sur les avantagesde la Religion chrétienne et les effets pernicieux de l'Incrédulité. Ceque la religion procure aux hommes, y lisait-on, c'est le repos del'esprit dans la connaissance de la vérité ; c'est le sentimentintérieur de la vertu ; c'est le frein du vice et le remords du crime ;c'est la rémission des péchés, la consolation dans les maux,l'espérance de l'immortalité ; c'est l'ordre public dans la sociétécivile, tous avantages que l'incrédulité ne peut donner. Cetavertissement se terminait par une exhortation d'abord aux personnesqui doutent, puis à celles qui prétendent être véritablementincrédules, enfin aux véritables fidèles. In http://www.wissensdrang.com/daix5fr03.htm. Ce livre a donc été impriméà Lisieux. (15) Ce document manuscrit, sans date, est conservé dans le fondsS.H.L. sous la cote EB85. Son titre est : Notes extraites de quatreregistres du tabellionnage d’Honfleur par Louis Rioult deNeuville Il est précisé : « donnés à la Société Historique de Lisieuxpar M. Lemétayez des Planches, membre titulaire ». (16) S’agit-il de Gilles Ménage qui est l’auteur d’Observationsde M. Ménage sur la langue françoise ? Nous n’avons pas la réponse, Gilles Ménage est né en 1613 ; il est morten 1692 ; la plaquette consultée est de 1795 !!! (17) Ces trois lignes sont écrites sur la page suivante, pour unecompréhension complète des rectifications je les ai transcrites. (18) = tabellionage. (19) Séance du 7 août 1876. Annexe : L’exposition « Histoire d’une famille Louis et Zélie Martin » présente unregistre tenu par Isidore Guérin, sous la forme d’un journal relatantdes faits de vie locale et familiale. Il est conservé dans le fondsd’archives du Carmel de Lisieux. La page 34 est exposée, à titred’exemple je vous la propose in extenso.

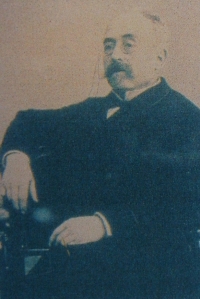

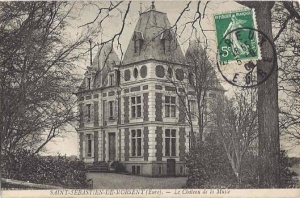

NOTES : (a) 17 quai de la Touques à Deauville - « c’est nous qui l’avions surnommé » (note de SœurGeneviève). Ce chalet prit depuis le nom de chalet Bellevue. [SœurGeneviévre est Céline, la sœur de Thérèse passionnée de photographie]. (b) « rue Victor Hugo n°25 à Trouville dans l’ancienne rue Charlemagne,presque en face de l’ancien Hôtel des Postes, à l’actuelle villa desRoses » (note de sœur Geneviève). (20) « Monsieur Maurice-Henri Notta, interne en médecine deshôpitaux de Paris, préparateur des cours d’anatomie à l’amphithéâtredes hôpitaux, membre de la société clinique, lauréat posthume del’académie de Caen, né à Lisieux le 4 avril 1858, décédé à Paris le 30octobre 1885 à l’âge de 27 ans.- Priez pour lui ». Cette inscription setrouve au cimetière de Lisieux dans la chapelle de la famille Notta,sur la 3ème plaque, de gauche à droite. Extrait d’une note de l’an 2008sur la famille Notta par M.Y. Nédélec. In fonds S.H.L NE26/2. Appendice n°1 Séances de la Société historique auxquelles M. Guérin participa (source: registre n° 1 des procès verbaux de la Société historique deLisieux 1869-1885) 4 mai 1874 : pas d’intervention notée 3 août 1874 : pas d’intervention notée 7 décembre 1874 : pas d’intervention notée 1 mars 1875 : il informe que le curé de Saint Pierre propose un localpour tenir les séances dans la maison Duputel achetée par la fabrique.Il communique deux manuscrits se trouvant au presbytère de St Pierre :le premier contient les « débites deües à la fabrique par les églisesde l’Evesché du dit Lisieux en 1672 », le second est la reproduction desarmoiries des evêques de Lisieux avec une petite notice latine surchacun d’eux . 4 octobre 1875 : M. Guérin est invité à vouloir bien se mettre denouveau en rapport avec M. le curé de St Pierre de Lisieux, à l’effetd’obtenir la réalisation de l’offre qu’il a obligeamment faite à laSociété, d’un local pour les réunions dans une maison dont il a ladisposition, située proche la cathédrale rue du Paradis. 4 septembre 1876: il est choisi pour remplir les fonctions de secrétaire 4 janvier 1877 : séance ajournée « vu leur petit nombre » 5 juillet 1877 : il fait part d’une découverte au lieu-dit « le Rondel» et conduit dans sa voiture ses collègues.(Fig.n°4) [Fig. n°4] Appendice n°2 Transcription : Acte de naissance de Guérin Marie Isidor Victor (Etatcivil ornais numérisé, copyright AD61, cote 3NUMECEC382/3E2_382_13,image n°144) Additif : Apports de la nouvelle recherche faite pour la communication du 31octobre 2008. Photo d’ Isidore Guérin que j’ai extraite d’un panonceau touristiquesitué rue d’Alençon (fig n°6). [Fig. n°6] a) Isidore Guérin est reçu pharmacien de 1ère classe en mai 1866. Cetteclassification fut fixée par décret en 1854, son usage, en 1866, étaitprobablement peu familier ; j’ai remarqué que Zélie Martin dans sacorrespondance avec ses proches emploie le terme « droguerie »lorsqu’elle évoque l’affaire de son frère. La photo de l’album Bidet (21) permet de distinguer sur la façadede la pharmacie les inscriptions de « PHARMACIE DE 1ère CLASSE » et « DROGUERIE ». (fig n°7) [Fig. n°7] Voici quelques explications dues à M. Fouassier (22) sur lanaissance des « 1ère classe » en pharmacie: Cette distinction entre deux catégories de pharmaciens répondait àcelle existant entre les docteurs en médecine et les officiers desanté. Elle résultait de l’organisation des écoles de pharmacie mise enplace par la loi du 21 germinal an XI. On rappellera que, sous l’empirede ce texte, pour obtenir son diplôme de pharmacien, un candidat sevoyait offrir deux voies différentes : une formation exclusivementprofessionnelle représentée par un stage de huit ans ou une formationmixte constituée par trois ans de stage et trois ans d’étudesthéoriques dans l’une des écoles nouvellement créées. Dans le premiercas, l’examen final avait lieu devant « les jurys de médecins et depharmaciens établis dans chaque département pour la réception desofficiers de santé ». Dans le second, cas, l’examen se déroulait dansles écoles devant un jury de professeurs de pharmacie et de docteurs enmédecine. Seul le diplôme obtenu selon les secondes modalitéspermettait au pharmacien de s’établir sur toute l’étendue du territoirede la République. Les candidats reçus par des jurys départementaux nepouvaient s’établir qu’à l’intérieur dudit département. Cette distinction fut traduite dans la terminologie par un décret du 22août 1854 qui reconnaissait officiellement l’existence de pharmaciensde 1ère classe et de 2ème classe. Ce même texte imposait des étudesthéoriques à tous les candidats aux diplômes de pharmacien, ce qui eutpour conséquence la suppression des jurys départementaux à partir du1er janvier 1855. b) Séance du 4 septembre 1876 Le 4 septembre 1876, Isidore Guérin, membre correspondant, remplit lesfonctions de secrétaire et rédigea le procès verbal de la séance.Etaient présents M.M. Loir Président, Moisy, A. Delaporte, HenriQuevilly, l’abbé Porée et Guérin. Les indications suivantes (23) nouspermettent de faireconnaissance avec les participants à cette séance : L’abbé Loir Louis-Jean Maurice (1826-1898), Président fondateur de laS.H.L. et curé de St Martin de Bienfaite (1868-1898). Cette photo est de 1864, il est alors vicaire de Manerbe, elle nous aété remise par le père Marie (Fig. n°8). [Fig n° 8] Moisy Henry (1815-1886) notaire et juge suppléant à Lisieux. Auteur de Noms de Famille normands, 1875, du Dictionnaire de patoisnormand, 1887 ; il a découvert « une tête antique en marbre dans leGrand-jardin » . Delaporte Augustin (1832-1915) Archéologue et collectionneur; « ilreleva par centaines les sépultures gallo-romaines » du Grand-jardin àLisieux; il fut comptable de la maison Poret. Quevilly Henry (1846-1896) juge de paix à Beaumesnil collectionneur(céramique, lithographie, portrait). Historien du canton de Beaumesnil. Abbé Porée André (1848-1939) curé de Bournainville (1875-1928)Historien et archéologue. Et un absent fort présent dans les discussions de cette séance :Neuville Louis Rioult, vicomte (1832-1916) historien et archéologue. c) Les sujets traités au cours de cette séance du 4 septembre 1876furent : 1) Commentaire sur des ferrures trouvéesau Castellier 2) Examen de documents : a) spécimen de la Gazette Archéologique de De Witte et de Lenormant. b) un livre ayant pour titre « Avertissement de l’assemblée générale duclergé de France ». c) une brochure, Locutions Normandes tirées de divers auteurs – Alençon1874 chez de Broise. d) Dépôt du curieux travail de M. le Vicomte de Neuville sur 4 registres du tabellionage de Honfleur. e) journal de Ménage qui porte date de 1795. d) M. Delaporte dépose des ferrures, dont la forme primitive estcomplètement méconnaissable, qui ont été trouvées dans les fouillesfaites par la Société lors de son excursion au Castellier le 5 juin1876. Et des ferrures furent trouvées en 2005 lors de fouilles conduites surce site par M. P. Giraud, archéologue départemental du S. R .A, qui m’acommuniqué les documents et informations suivants : « Les fiches découvertes en 2005 sont actuellement en bain destabilisation avant restauration. Ces fiches à section carrée mesurent entre 15 et 25cm ; elles servaientà fixer le poutrage interne du rempart. » (Fig. n°9) [Fig. n°9] « L’enceinte de l’oppidum [du Castellier] mesure un peu plusde 5km de contour. Aujourd’hui, seules quelques rares sectionsdu rempart sont observables, l’une d’elles présente un talusde 25 m de largeur et de 2 m de hauteur; à cet endroit, un fosséexterne d’environ 6 m de largeur reste perceptible. Deux coupes de la fortification ont été réalisées en 2005 et en 2006.Elles nous renseignent sur l’aspect et la facture de cetteconstruction. C’est côté ouest, où le rempart barre l’accès au plateau,que le talus est le plus massif et le plus haut ; il est, à cet endroitprécédé d’un large fossé. Sur le reste du pourtour, l’enceinte estinstallée sur une rupture de pente naturelle dominant les deux valléesjusqu à 30 m de hauteur. Le talus, de 11 ou 12 m de largeur pour unehauteur probablement comprise entre 2 et 3m, est composéessentiellement d’argile à silex prélevée sur place et comprend unpoutrage interne fixé par de grandes fiches en fer. L’abondance de grosblocs de silex, retrouvés dans les éboulis, laisse présumer la présenced’un parement externe en silex. Ces caractéristiques permettent declasser ce rempart dans le type dit « murus gallicus » décrit par JulesCésar dans la Guerre des Gaules. Pour la construction de ce rempartplus de 50 000 clous en fer ont dû être forgés sur place : des résidusde forges (scories, battitures) ont été mis au jour dans nos deuxsondages. » (24).e) Dépôt d’une une brochure, Locutions Normandes tirées de diversauteurs– Alençon 1874 chez de Broise ; je pense que l’auteur est lepoète Gustave Levavasseur. (Gustave Delorme) 1819-1896. Je n’ai puconsulter ce livre ; sur le site de la médiathèque de Lisieux, j’airecueilli le poème que M Dubosc (25) en a extrait pourun article du Journal de Rouen : V'la qui r'crassine ! Autour d'un motnormand (1926). Ce poème, un des membres fut peut-être tenté de ledire, rêvons un peu !! C'est une grande charité De remettre en santé Une gorge altérée, Lui donnant au matin Du jus incarnadin Pour chasser la brouée ! f) Dépôt du curieux travail de M. le Vicomte de Neuville sur 4registres du tabellionage de Honfleur donné par M. Lemétaye[r] desPlanches. Les registres de tabellionnage qui ont été étudiés par M. le Vicomte deNeuville sont : C) Registre de M. Guillaume Robinet et Thibault Gravoys, tabellionsjurés en la vicomté de Roncheville pour le siège de Honnefleur,commencé le 15 octobre 1575……finissant le 1er août 1579. D) Registre de Pierre Baonne, tabellion royal en la vicontéd’auge le siège de Honnefleur, et M. Thibault Gravoys avocat,pris pour adjoint, commencé le 26 mars 1590….. finissant le 3 février1591. E) Registre de Pierre Baonne et Jehan Robinet, notaires tabellions àHonfleur du 23 septembre 1598 au 28 septembre 1599. F) Registre de Germain Boudard et Pierre Bourgeot, notaires ettabellions royaux jurés en la viconté de Pontaudemer pour le siège dela haute justice de Grestain et Honnefleur. Incomplet plusieurs feuilles arrachées (1605-1606). J’ai maintenu la numérotation du livret de M. de Neuville, il estprobable que trois autres registres aient été dans notre fonds. g) Le 5 juillet 1877 Isidore Guérin fait part d’une découverte aulieu-dit « le Rondel » et conduit dans sa voiture sescollègues. Voici la transcription des légendes du plan levé par M Puchot : A : petite porte donnant de l’escalier dans le petit appartement audessus des cachettes. B : Ouïe de la porte voûtée de la cachette au dessous du sol de 1m sur0,50. C : Espace de 0.90 carrés sur 1.80 de haut placé sur la voûte etn’ayant pas d’ouverture. D : Espace de 0.90 carrés comme à côté mais descendant de environ 1.90au dessous du sol et s’étendant sous l’espace C. E : mur de refend. F : niveau du sol. G : partie du mur ou se terminait primitivement la maison. h) Au cours de mes recherches j’ai constaté qu’Isidore Guérin s’estimpliqué dans d’autres causes.En 1874, il coopéra à la fondation, à Lisieux des conférences de StVincent de Paul, à celle du cercle catholique et devint membre duConseil de Fabrique de la cathédrale St-Pierre (26). Dans lesalmanachs de Lisieux et de Pont-l’Evêque pour les années 1876et 1879, j’ai relevé qu’Isidore Guérin était aussi membre du « Conseild’hygiène ». Son adresse pour cette activité était place Saint Pierre,nom donné pardécision du conseil municipal du 15 février 1873 dont voici le texte :« les deux places ci-devant Impériale et Matignon porteraientdorénavant le nom de place Saint Pierre » (27) . La façade ouestde sa pharmacie donnait sur cette place. g) En août 1888, Isidore Guérin reçoit en héritage le château de laMusse près d’Evreux Le château de la Musse fut construit en 1709 à Saint Sébastien du BoisGencelin .La commune de Saint Sébastien de Morsent qui est née le 30décembre 1844, elle est issue de la réunion de Saint Sébastien du BoisGencelin à Notre Dame et Saint Jean de Morsent (28). En 1928, c’est lesanatorium de la Musse qui s’y installe. Cette carte postale (Fig n°10)est expédiée le 5 août 1909 ; IsidoreGuérin décède le 28/09/1909. L’aspect de ce château est donccelui qu’il a connu. [Fig. n°10] h) Une stèle est élevée au château de la Musse. (Fig n° 11) [Fig. n°11] Voici le texte de l’inscription : A la mémoire de Monsieur Louis Martin Père de Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus décédé le 29 juillet 1894 Au château de la Musse Alors propriété de M. Guérin Son beau frère i) Conclusion Isidore Guérin soutint la Société historique en étant un de ses membrescorrespondants jusqu’ en 1909, année de son décès. Son gendre, ledocteur La Néele, la rejoignit dès 1910. Les registres de procès verbaux des séances de notreassociation sont une mine d’informations. Vous avez pu ressentir l’enthousiasme et la passion qui animaient nosmembres en étant au cœur de deux réunions auxquelles Isidore Guérinapporta son énergie. Mes remerciements pour votre attention. R. Raveaux, novembre 2008. NOTES : (21) Cet album est présenté sur le site de la médiathèque deLisieux. (22) Eric Fouassier, Pharmaciens de 1ère et de 2èmeclasse mars 1994 page 1 (sur son site web) (23) Indications extraites du bulletin S.H.L. n°50 de l’articleYves Nédélec la Société historique de Lisieux de 1869 à 2001 pages 6 à24. (24) Extrait communiqué par M. Giraud de son travail en cours derédaction. (25) DUBOSC, Georges (1854-1927) : V'la qui r'crassine !, autourd'un mot normand (1926).(sur le site de la médiathèque de Lisieux) (26) In Zélie Martin Correspondance familiale 1863-1877, 1958,page 194 note n°1 (27) In D. Fournier Dictionnaire des noms de rues…. de Lisieux2005. (28) Extrait d’une note de l’an 2008 par M.Y. Nédélec.In fonds S.H.L NE26/2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||