Corps

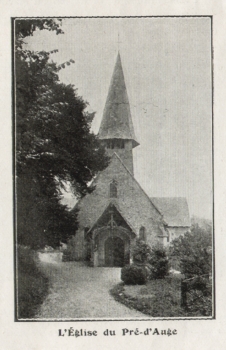

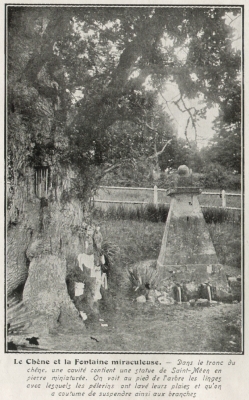

Saint-Méen,du Pré d'Auge, guérisseur dela Lèpre (1913). Saint-Méen,du Pré d'Auge, guérisseur dela Lèpre (1913). Numérisation du texte : O. Bogros pour la collectionélectronique de la MédiathèqueAndréMalraux de Lisieux (16.II.2013) [Ce texte n'ayantpas fait l'objet d'une seconde lecture contient immanquablement desfautes non corrigées]. Adresse : Médiathèque intercommunale André Malraux,B.P. 27216,14107 Lisieux cedex -Tél. : 02.31.48.41.00.- Fax : 02.31.48.41.01 Courriel : mediatheque@lintercom.fr, [Olivier Bogros]obogros@lintercom.fr http://www.bmlisieux.com/ Diffusionlibre et gratuite (freeware) Orthographe etgraphieconservées. Texteétabli sur l'exemplaire de la Médiathèque (Bm Lx : Norm31bis) de la Revue illustrée du Calvados, 7eannée n°8 - Août 1913. Saint-Méen,du Pré d'Auge, guérisseur de la Lèpre ~*~Sub quœrcus pede limpidus Quo mundatur humor fœdus Fons illi consecratur (1). Les Saints guérisseurs duCalvados ! Combien n'en compterait-on pas : Saint-Clair,d'Hérouville ; Saint-Ursin de Lisieux, qui préserve des fièvres ;Saint-Roch, à Vimont et tailleurs qui écarte la peste et guérit desplaies ; Saintt-Siméon et sa fontaine à Sainte-Honorine-des-Pertes,Saint-Laurent de Glos et de la Pommeraye pour les brulûres,Saint-Hildevert de la Pommeraye pour les coliques, Saint-Juste deFervaques qui guérit les enfants de la peur, Sainte-Apolline à Manerbepour les maux de dents. Jusqu'aux pèlerinages à Courcy où l'on met dansles chaînes les enfants tardifs à marcher, à Louvigny pour la guérisondu carreau, ou Ouville-la-Bien-Tournée, démarche propice à un heureuxaccouchement, etc. Cependant l'un des plusgénéralement connus et à l'intercession duquel ont le plus souventrecours les mamans affolées par les gourmes, les acnés rebelles, lescroûtes ou les pustules qui défigurent le cher visage de leurs petits,c'est Saint-Méen, dont l'effigie est vénérée au Pré-d'Auge et dont lafontaine est au but de pélerinage trés fréquenté. EN matière de choses surnaturelles ousimplement inconnues dont l'explication gênante ne s'accommode point denos piètres raisonnements, il est immanquable qu'il se mêle à l'exposédes faits une part de merveilleux qui bientôt élimine le reste. De touttemps la Légende a suppléé aux lacunes de l'Histoire, quand elle ne s'yest point amalgamée d'une façon réfractaire à toute analyse. Choseadmirable, et qui témoigne du désir de foi à des œuvres plus grandesque les œuvres humaines, à des puissances supérieures à nos forceslimitées, lorsque la vérité simple et l'hypothèse surnaturelle se sontprésentées ensemble, sans hésiter c'est 1'hypothèse qu'on a voulucroire et la légende qu'on a tenue pour certaine. C'est ainsi que desréalités prosaïques ont disparu à jamais oubliées, tandis que lescontes et les mythes populaires transmis de la bouche de l'aïeule àl'oreille de l'enfant, sont demeurés intacts et plus vivants que jamais. Dans l'épopée divine du Christ, le peuple fut plus volontiers conquispar les miracles du thaumaturge que par les paroles réformatrices dusauveur : à Roncevaux le dévouement de Roland s'efface devant le coupd'épée de Durandal et la prodigieuse sonnerie de l'olifant ; Jeanned'Arc, sans ses voix n'eût pas été complète. Lorsque la foi religieusevient à être entamée par le scepticisme des siècles, s'il n'est pluspossible de découvrir aux héros des accointances divines, la postérités'empare des gestes ou des mots qui lui semblent admirables, lescomplète, les magnifie, puis charge sa tradition orale de perpétuermieux que par le marbre ou le bronze, le souvenir de ces hauts faits oùil entre un peu de vérité et beaucoup d'imagination. Il serait donc contraire à la règle que Saint-Méen, n'eût pas salégende à côté de son histoire, d'ailleurs glorieuse et que la premièrene fut pas de beaucoup plus et mieux connue que la seconde. Aussi bien, malgré la biographie du Saint par le dominicain Albert leGrand, les notes éparses dans les Bollandistes, le récent ouvrage de M.l'abbé H. Chasles (2) et les articles de l'excellent abbé Lefévre, curédu Pré-d'Auge, dans son Bulletin paroissial en est-il ainsi et lalégende de Saint-Méen et de sa fontaine miraculeuse prévaudra-t-ellelongtemps, toujours sans doute, sur les autres mérites de l'abbé deSaint-Jean de Gaël. Voici donc cette légende, la légende dorée qui ne cite point d'auteurset ne fournit pas de preuves, mais qui affirme avec l'autorité detreize siècles de tradition. * * *  Saint-Méense trouvait à passer par le Val du Pré-d'Auge. Fatigué d'un long voyageil s'étendit au pied d'un chêne et se reposait lors que survinrent deuxjeunes filles qui remontaient la pente portant sur leurs épaules descruches pleines. Saint-Méense trouvait à passer par le Val du Pré-d'Auge. Fatigué d'un long voyageil s'étendit au pied d'un chêne et se reposait lors que survinrent deuxjeunes filles qui remontaient la pente portant sur leurs épaules descruches pleines.L'abbé les arrêta au passage et leur demanda un peu d'eau pour étanchersa soif et laver les pustules qui couvraient son visage. L'une qui était assure-t-on, et nous le croyons sans peine, car labeauté est bonne, petite, laide, revêche, et sans pitié, lui tourna ledos et s'enfuit d'un air méprisant. L'autre, de taille moyenne, svelteet distinguée comme une damoiselle, s'approcha souriante du vieillardet déposa à ses pieds sa cruche de terre. Saint-Méen remplit sa gourdeet dit à la compatissante jeune fille : « Désormais, pour épargner vospas, vous viendrez puiser l'eau à la source qui va jaillir ici-mêmesous cette chesnaie : quant à votre compagne elle est déjà atteinte dela lèpre et après avoir vainement essayé tous les remèdes elle devravenir se laver à cette source si elle veut guérir ». Et il en fut ainsi de tous points. La vertu miraculeuse de la sourcefut bientôt connue et depuis on n'a pas cessé d'en faire usage ni deprier St-Méen pour obtenir la guérison des maladies de la peau. * * * Voyons à présent l'histoire. Saint Méen que l'on trouve ordinairement désigné sous les noms deConard Méen, et de Saint-Méven, du latin Mevennus,naquitvers 540 d'une famille riche et noble de la province de Givent dans leSouth-Wales. Il était, croit-on, parent de Saint-Magloire et deSaint-Samson par sa mère. Il passa en Armorique et y prêcha l'Evangile avec beaucoupd'édification et de fruit. Le comte Caduon et Guerech Ier, comte deVannes, l'accueillirent avec faveur et lui facilitèrent la fondation del'abbaye de Saint-Jean Baptiste de Gaël, sur les bords de la rivièreMen, au diocèse de Saint-Malo à environ 9 lieues de Rennes. Etabli abbé vers 570 par Saint-Samson, Conard Méen maintint toujoursune règle stricte parmi ses religieux : ce fut lui qui donna l'habit àJudicaël, roi de Domnonée, lorsqu'attiré par la vie monastique celui-ciquitta le monde pour se consacrer à Dieu dans la 22e année de son âge. L'abbé fonda un second monastère près d'Angers. Il mourut en odeur de sainteté vers l'an 617. Son tombeau se trouveavec celui de l'abbé de Coëtlogon, dans l'abbaye de Saint-Jean de Gaëlqui s'appelle aujourd'hui de Saint-Méen. On voit aussi dans ce monastère une fontaine miraculeuse qui guérissaitde la terrible lèpre que les anciens auteurs qui ont écrit sur lamédecine, désignent couramment sous le nom de mal de Saint-Méen. Le nombre et l'éclat des miracles qui s'accomplirent à cette fontaineet à son tombeau le firent honorer dès le VIIe siècle dans les litaniesanglaises. Il était aussi nommé dans le missel dont l'églised'Angleterre se servait avant la conquête des Normands. A l'époque où nos ancêtres apparurent sur les rivages de la Manche lesreliques du Saint furent portées à l'abbaye de Saint-Florent, près deSaumur ; il en est cependant demeuré une portion dans le monastèrequ'il fonda. Sa fête est désignée comme solennelle à la date du 21 juin,dans lescalendriers de la plupart des diocèses de Bretagne. Saint-Méen est honoré d'une façon particulière en de nombreux endroits; l'église de Tremeven près Lanvollon (Côtes-du-Nord) lui est dédiée etsa statue se trouve dans les églises de Saint-Maurice à Salins (Jura)celle-ci très ancienne, de la Chapelle-Biche, près Flers, etc... Sonculte est aussi en grande vénération depuis prés de deux cents ans dansl'église de Hattenville prés de Fauville-en-Caux. * * * Tout cela ne nous dit pas à quelle occasion Saint-Méen serait passé auPré d'Auge et y aurait manifesté sa puissance curatrice. Bien que rien de précis ne l'affirme, on peut tenir la version suivantepour vraisemblable. Saint-Samson, oncle de Saint-Méen, était évêque de Dol et son diocèsepossédait une exemption à l'embouchure de la Risle (Eure). Ce serait en se rendant à cette exemption que Conard Méen auraittravervé notre pays. Son séjour se trouve confirmé par une appellationque l'on entend souvent accolée à son nom " Saint-Méen-de-Grestain ".Or Grestain se trouve précisément sur les bords de la Seine près del'embouchure de la Risle. S'imagine-t-on les théories de lépreux, rongés du terrible mal quidurent accourir durant le Moyen-Age au val Saint-Méen, près de lafontaine salvatrice ; les regards de ferveur désespérée qui s'élevèrentvers l'éffigie du bon abbé, consservée à l'église, ou vers cellequ'abrite le chêne sous lequel jaillit la source ! Aujourd'hui, l'intercession du Saint est demandée pour des maux moinsaflligeants, affections de la peau toujours, mais qui se réduisent leplus souvent aux gourmes rebelles des enfants. La démarche préliminaire à tout pélerinage d'un malade à Saint-Méenétait et est encore, la quête du prix de la messe par la mère del'enfant ou l'un de ses proches : cet argent devait être reçu dans unebourse ou une coupe et ne pas être touché des doigts du sollicitant. Dans une ordonnance du 27 octobre 1873, Mgr Hugonin, évêque de Bayeux,fixait à 2 francs 10 le prix d'une messe particulière pour les pélerinset à 0 franc 50 la participation à une messe hebdomadaire célébrée, lejeudi à 9 heures à leur intention. Il interdisait au curé de laparoisse de se charger d'aucune neuvaine, et laissait libre lafourniture des cierges et la récitation des évangiles. Toutefois ledigne évêque rappelait aux pèlerins « que toutes ces pratiquesexcellentes en elles-mêmes ne sont pas cependant nécessaires etobligatoires pour obtenir les grâces qu'ils sollicitent, mais que lesuccès de leur pèlerinage dépend surtout des bonnes dispositions deleur cœur, de la pureté de leur intention, de la ferveur de leur prièreet de la bonté miséricordieuse de Dieu ». Touchante église aux lignes chancelantes et disproportionnées qui nesont pas sans charme, paysage mouvementé comme une toile de maître,pittoresque auberge des pèlerins, grands arbres entourant le vieuxmanoir seigneurial, rien ne manque au val Saint-Méen pour en faire unendroit insigne et digne d'un multiple intérêt. L'église renferme untableau de Saint-Sébastien par Lehman, une pieta en pierre et bois fortbelle, un christ en terre cuite, oeuvre naive des anciens potiers, destableaux curieux ; les tombes seigneuriales de Ch. de la Rivière et deJ. de Monney... les pierres extérieures retournées lors d'uneréédification gardent la trace des fresques qui ornaient la chapelle duRosaire où pria Dom Georges, abbé Val-Richer, qui fut curé duPré-d'Auge. NOTES : (1) Hymne de Saint-Méen : Aupied d'un chêne une source limpide lui est consacrée, où l'humeurviciée est purifiée. (2) Aumônier à Saint-Laurent de Rennes. |