Corps

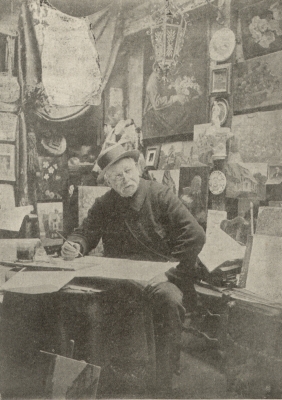

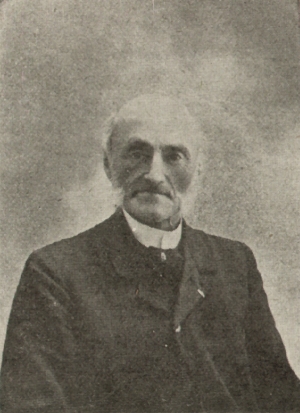

| Les Musées du Calvados : Le Musée deLisieux (1908). Numérisation du texte : O. Bogros pour la collectionélectronique de la MédiathèqueAndréMalraux de Lisieux (23.IV.2013) [Ce texte n'ayantpas fait l'objet d'une seconde lecture contient immanquablement desfautes non corrigées]. Adresse : Médiathèque intercommunale André Malraux,B.P. 27216,14107 Lisieux cedex -Tél. : 02.31.48.41.00.- Fax : 02.31.48.41.01 Courriel : mediatheque@lintercom.fr, [Olivier Bogros]obogros@lintercom.fr http://www.bmlisieux.com/ Diffusionlibre et gratuite (freeware) Orthographe etgraphieconservées. Texteétabli sur l'exemplaire de la Médiathèque (Bm Lx : Norm31bis) de la Revue lexovienne illustrée, 2eannée n°12 - Décembre 1908. Les Musées duCalvados : le Musée de Lisieux ~*~Il semble qu'une convention immuable défende aux gens d'une ville de nejamais pénétrer dans leur musée. Ce sont les parents de province quiconduisent, en général, les Parisiens au Louvre et quelquefois lesParisiens en villégiature réussissent à faire découvrir les musées deprovince à ses habitants. Et c'est grand dommage qu’il en soit ainsi. Nul pays n'est plus richeen œuvres d'art que la France ; dans nul autre pays les musées ne sontplus multipliés, mais devant l'indifférence générale qui les rendpresque inutiles, les musées s'endorment, leurs gardiens aussi, et ilssont devenus, pour le plus grand nombre, l'endroit mystérieux et vagueque connaissent seuls quelques malins, où l’on se tient au frais l'étéet au chaud l'hiver, quand par hasard on chauffe ces temples déserts del’Art et de la Beauté. Plus visités, mieux connus des populations, ils seraient une école dugoût ; les municipalités s'y intéresseraient davantage et l'État feraitplus de sacrifices et pourrait facilement les transformer, grâce à sesnombreuses acquisitions d'objets d'art. Nous allons entreprendre une tâche agréable : celle de présenter lesmusées du Calvados à nos lecteurs ; nous commençons par celui qui estle plus proche de nous et non le moins intéressant : LeMusée de Lisieux La fondation du musée de Lisieux remonte à l'année 1834. En même tempsque le Conseil municipal votait un crédit de 600 fr. pour créer unebibliothèque publique, l'assemblée émettait le vœu qu'on y adjoignît unmusée. Pour commencer cette galerie, l'administration municipale charge un denos compatriotes, M. Pierre Duval-Lecamus, d'acheter pour le compte dela ville un certain nombre de toiles. Né à Lisieux, le l4 février 1790, mort à Paris le 26 août 1854, M.Duval-Lecamus était lui-même un peintre distingué, élève de David. Ilfait don à la ville de plusieurs tableaux de genre. Vers le même moment un autre Lexovien, nommé Bigot, lègue en mourantses tableaux, livres et gravures à la ville « pour sa bibliothèque ».Dans l’intervalle, le ministre de l'intérieur, M. Guizot, avait envoyépour notre mussée un tableau représentant Jean Le Hennuyer, évêque,s'opposant aux ordres donnés contre les Protestants. Le 29 mai 1837, le Conseil municipal adressé ses remerciements à M.Duval-Lecamus pour l'envoi du portrait de M. Leroy-Beaulieu, maire,qu’il a offert à la ville et lui exprime « sa reconnaissance pour lezèle qu'il met à faire des envois et des acquisitions avantageuses pourle musée de cette ville ». La bibliothèque devient insuffisante pour contenir livres et tableaux ;il est indispensable de trouver un local particulier pour notre musée.Le sous chef de musique de la garde-nationale était alors logé à lamairie ; l'administration lui donne congé et fait aménager son ancienlogement de manière à recevoir toutes ces toiles. A dater de ce moment,notre collection s'augmente petit à petit. Au commencement de l'année1838, la ville reçoit de Paris, pour son musée, des statues et uneassez grande quantité de bas-reliefs. Au mois de juin suivant, une exposition de tableaux est organisée àLisieux sous les auspices de la Société d'Émulation. Le cataloguecomprend 109 toiles précédemment exposées à Paris. Parmi elles figureun portrait de Bonaparte, que la ville achète. La même année, nosédiles votent des remerciements à là liste civile, à M. Dupin et à M.Besnou pour les tableaux dont ils ont fait présent à la ville. En 1840,l'administration municipale reçoit du ministre de l'intérieur untableau de grandes dimensions, représentant Le Christ et les PetitsEnfants, dû au pinceau du peintre Flandin. Ce tableau, qui avaitfiguré dans la galerie du Luxembourg, va orner l'une des salles del’Hôtel-de-Ville. Quinze jours plus tard, nouvel envoi : portrait duroi, peint par Jaquiesms. En 1849, le ministre de l'intérieur fait don à notre musée de deuxtoiles : Milton aveugle dictant le «Paradis Perdu » à ses Filles,par Jules Laure, et une Vue de Caprée,par Lanoue. L'année suivante,le ministre envoie à la ville un magnifique tableau à l'huilereprésentant la République, œuvre de Hesse. Ce tableau fait sensation àLisieux où les amateurs le considèrent comme un véritable chef-d’œuvresous le rapport de l'exécution artistique. Au commencement de la mêmeannée, M. le Maire avait été informé que, sur sa demande, le ministrede l’intérieur venait de commander à M. Duval-Lecamus une toiledestinée au musée de la ville. En 1854, la ville acquiert moyennant 600 fr. deux tableaux dûs aupinceau de M. Monier, ancien professeur de dessin et conservateur denotre musée. Ce sont deux copies de Segalon : Les Orphelines et LaCourtisane. Par la même délibération la démission de M. Monierestacceptée et M. Doesnard est nommé conservateur à sa place. A l'occasion de l'Exposition Universelle des Beaux-Arts de 1855, M.Flandin demande son tableau : LeChrist bénissant les Petits Enfantsqu'il voudrait exposer. Le Conseil refuse de le laisser enlever : « Ledéplacement de ce tableau peut entrainer des responsabilités. Ilconstitue d'ailleurs l'un des plus beaux ornements de notre musée, quiva recevoir de nombreux visiteurs à l'occasion de l'inauguration duchemin de fer qui traverse la ville. M. Flandin ne doit voir dans cerefus que l'attachement de la ville pour un tableau qui, faisant lagloire de son auteur, est devenu une propriété précieuse pour le muséequi le renferme. » Pendant toute cette période le Conseil municipal inscrit au budget dela ville un crédit variant de 2 à 600 fr. tant pour le traitement duconservateur que pour réparations aux tableaux. En 1866, lors de la restauration de l'Hôtel-de-Ville, le Conseilmunicipal avait voté la construction d'un bâtiment neuf dans le jardinde la mairie en vue de l'installation de la bibliothèque et du musée. Ala session du mois de novembre de la même année, le maire expose auConseil « qu'il existe au bout du magasin des pompes deux petitsbâtiments à usage de cave et de buanderie » et demande l'autorisationde traiter avec les propriétaires de ces immeubles « pour que l'onpuisse poser les fondations du nouveau musée. » Cette autorisation luiest accordée. Cependant, sur la proposition du maire, le Conseil municipal renonce àce projet et décide que le musée et la bibliothèque seront installésdans la partie de l'ancien évêché faisant face au jardin public, audessus du Tribunal de commerce et du parquet. En attendant l'achèvementde ce bâtiment, le maire fait disposer les tableaux dans une partie dela halle aux toiles aménagée à cet effet. Entre temps, le président du Tribunal civil ayant réclamé un tableauqui avait été enlevé de la Salle Dorée pour être transféré au musée, leConseil municipal invite le maire à écrire au préfet pour lui demanderde céder à la ville la propriété de ce tableau ainsi que d'un secondqui se trouve encore dans la Salle Dorée. La même année, le maireexpose au Conseil que « M. Hamon, peintre distingué, presque de notreville, puisqu'il est né à Livarot où il a encore sa famille, amanifesté le désir que la ville achetât deux tableaux de nature mortequ'il a exposés à Boulogne-sur-Mer ; que, dans le but d'attacher sonnom au musée de Lisieux, M. Hamon n'a demandé que 400 fr., prix bienévidemment inférieur à la valeur de son travail et de l'encadrement ;que la ville, en faisant cette acquisition encouragera le talent d'unartiste honorable et dotera le musée de deux beaux tableaux ». Al’unanimité, le Conseil vote les fonds nécessaires pour cetteacquisition. Au mois de juin 1870, le Conseil apporte à la nouvelle installation uneimportante amélioration ; jusque-là, le musée avait été éclairé par lescôtés ; nos édiles décident qu'à l’avenir l’éclairage se fera par lecomble et votent une somme de 1,960 fr. pour faire face à la dépensequ'entraînera cc travail. Vitrinedes Vases et Documents gallo-romains Le public passe indifférent devant ces vitrines qui contiennentcependant nos titres de noblesse. Les pièces qui y reposent sont ce quinous reste de nos lointains aïeux, de ces gaulois et gallo-romains, quiconstruisirent il y a dix-neuf siècles passés, soit sur le plateau quidomine St-Désir, soit dans la vallée, à l'endroit ou s'élève lacathédrale et tout le quadrilatère formé par la terrasse du Jardinpublic, le boulevard Duchesne-Fournet, le boulevard d'Orbec et la ruePont-Mortain, les riches cités, avec leurs palais, leurs théâtres,leurs temples que les barbares détruisirent au IVe siècle et dont on adécouvert les vestiges, au début du siècle dernier, et les trésors il ya quarante ans. Ces trésors, vases élégants, poteries rares, ou débris de mosaïque,d'armes, ou de monuments, permettent de reconstituer la vie, les goûtset les habitudes de ceux qui vécurent avant nous sur le sol que nousaimons. Il faut les considérer à ce titre, et si vous voulez vous donner lapeine de les examiner de près, de les comparer avec d'autres, d'évoquerce qu'ils révèlent d'idées artistiques ou religieuses, ou simplementd'usages et de coutumes, vous reconnaîtrez que beaucoup sontextrêmement intéressants et nous vous affirmons qu'un certain nombresont fort rares et de grande valeur. Disons ici qu'il faut rendre hommage de leur découverte et de leurplacement au musée à l'un de nos plus modestes et aussi l’un de nosplus savants concitoyens, M. A. Delaporte. C'est lui qui retrouva dansdes fouilles célèbres, pratiquées surtout, le long de la voie romainequi traverse le Grand-Jardin, entre le collège et le boulevardHerbet-Fournet, les vases cinéraires et les ex-voto que renferment lesvitrines. Quelques-uns de ces objets placés dans la vitrine hexagonale ont figuréen place d'honneur à l’exposition rétrospective de 1900 ; ce sont lesvases aux offrandes dits Lagènes, recouverts d'un enduit métalliquejaunâtre, ornés de rinceaux, de feuilles cruciformes ou en forme decœur. Ce sont les ancêtres vénérables des célèbres poteries du Pré-d'Auge,puisqu'ils ont été fabriqués dans le pays ; nulle part ailleurs on n'ena trouvé de cette époque avec l'enduit qui les caractérise. D'autres vases en terre de Samos se recommandent à la curiosité ; cesont ceux qui sont fabriqués en terre rouge, ornés de fins reliefs etrecouverts d'un très beau vernis. L'un d'eux offre cette particularité qui le rend très rare : il estréparé avec des agrafes de bronze et nous apprend que les raccommodeursde faïence et de porcelaine, réparateurs d'objets d'art et d'antiquitésqui s'annoncent si gaiement le matin dans nos rues n'ont rien inventé.Ils renouvellent le procédé de leurs confrères du Lisieux romain etn'ont fait qu’en garder la méthode et peut-être le joyeux appel. Il faut voir encore les statuettes et ex-voto en terre qui sont dans lavitrine en forme de pupitre. Il y a là des Vénus anadyomènes, desLatones, déesses protectrices que l'on plaçait dans les tombeaux,documents fort rares en Normandie. Lisez attentivement les indicationsque portent les fiches placées auprès des objets. Elles vousapprendront que là se trouvent des monnaies des Lixoves frappées avantl’invasion romaine, des bijoux gaulois, des jouets d'enfants, desustensiles gallo-romains nous révélant des coins intimes de la vied'autrefois. Vous en tirerez quelques réflexion qui vous feront dire avec lephilosophe que rien n'est nouveau sous le soleil et que, si nous avonsaujourd'hui d'immenses avantages qui rendent la vie matérielle plusfacile, elle n'est peut-être pas meilleure qu'aux jours où l'onéchangeait ces vieilles monnaies de bronze contre ces beaux vases deSamos et que peut-être à vivre plus vite nous ne vivons pas mieux.Allez donc vous reposer et vous instruire au musée. LeConservateur du Musée Nous ne pouvons parler du musée de Lisieux sans saluer au passage leconservateur de ce musée, l'aimable et distingué M. Doesnard, quidepuis 1854 veille sur notre trésor artistique municipal. Artiste etorganisateur, professeur plein de méthode, M. Doesnard a été le maître,le guide et l’inspirateur de toute une pléiade d’artistes nés à Lisieuxou élèves de notre collège qui lui font le plus grand honneur. Toujoursépris de l'art auquel il s'est consacré, M, Doesnard, qui semble avoirtrouvé le secret d'une jeunesse inlassable et a préparé de sinombreuses expositions artistiques, reste le conseil écouté de tousceux qui s'intéressent à la peinture et à toutes les manifestationsartistiques. Nous souhaitons à notre sympathique conservateur de présider longtempsencore au développement de notre musée pour lequel il peut être faitencore beaucoup d'utiles améliorations. |