Corps

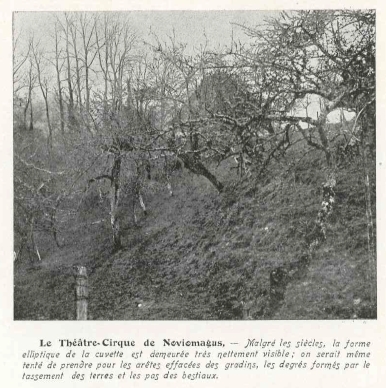

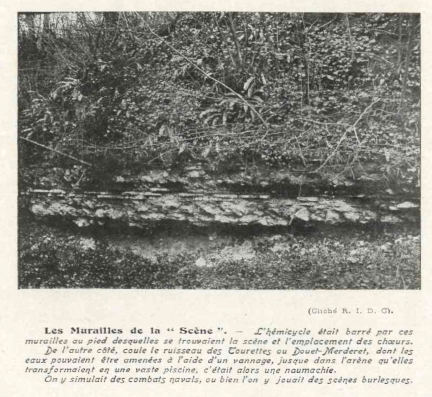

| [LEFORT, Victor (18..-19..] : LeThéâtre Romain de Lisieux (1912). Saisie du texte : S. Pestel pour la collectionélectronique de la MédiathèqueAndréMalraux de Lisieux (27.VI.2013) Texte relu par A. Guézou. Adresse : Médiathèque intercommunale André Malraux,B.P. 27216,14107 Lisieux cedex -Tél. : 02.31.48.41.00.- Fax : 02.31.48.41.01 Courriel : mediatheque@lintercom.fr, [Olivier Bogros]obogros@lintercom.fr http://www.bmlisieux.com/ Diffusionlibre et gratuite (freeware) Orthographeetgraphieconservées. Texteétabli sur l'exemplaire de la Médiathèque (Bm Lx : Norm31bis) de la Revue illustrée du Calvados, 6eannée n°12 - décembre 1912. Le Théâtre Romain de Lisieux Les Spectacles chez nous il y a 2.000 ans par V. Le Fort ~*~Nous avons vu, le mois dernier, ce que fut dans l’ensemble la viethéâtrale dans le Calvados au cours de ces cent-cinquante dernièresannées. Le goût de nos compatriotes pour les spectacles n’avait pas attendu,pour se manifester, les débuts de la troupe de François Bernaulx, niles farces des baladins de foire, pas plus que les mystères, soties ouchansons de gestes du Moyen-Age. Il y a, en effet, dans notre département – à Lisieux même – sur lesruines de l’ancienne ville, les restes deux fois millénaires du théâtrecirque de Noviomagus Lexoviorum. Il fut construit, vraisemblablement, une soixantaine d’années avantnotre ère, pour les plaisirs des légionnaires de Titurius Sabinus etpour ceux des Lexoviens. Sur le genre de spectacles qu’on y donnait et sur les acteurs quifiguraient à la scène ou dans l’arène, nous n’avons pas derenseignements autrement précis : mais il est probable qu’ils nedevaient guère différer de ceux que l’on voyait partout ailleurs dansles cirques de Rome et dans les villes des Gaules que la fantaisie desCésars dota d’amphithéâtres. Ces villes étaient au nombre de 42 : Agen, Angers, Arles, Autun, Bavay(Nord), Beauvais, Besançon, Béziers, Bonnée (Loiret), Bordeaux,Bourges, Chennevière, Colmar, Dôle, Doué, Fréjus, Gand, Levroux,Limoges, Lisieux, Lyon, LeMans, Metz, Moyrans (Jura), Narbonne, Néris, Nîmes, Orange, Orléans,Paris, Périgueux, Poitiers, Reims, Rodez, Saint-Bertrand,Saint-Michel-de-Touche, Saumur, Sceaux (près de Montargis), Soissons,Tintiniac et Vienne. Noviomagus dormait depuis la fin du quatrième siècle sous les couchesde terre que les Saxons avaient pris la peine d’accumuler sur lespierres de ses palais détruits, comme pour en supprimer jusqu’ausouvenir.  Pendant des siècles, les bœufs pâturèrent sur ses ruines et leslaboureurs y ensemencèrent la plaine, sans se douter qu’ils foulaientaux pieds une civilisation évanouie. Pendant des siècles, les bœufs pâturèrent sur ses ruines et leslaboureurs y ensemencèrent la plaine, sans se douter qu’ils foulaientaux pieds une civilisation évanouie.En 1770, comme l’on traçait la route de Lisieux à Caen, c’est-à-dire laroute nationale de Paris à Cherbourg, il se trouva que l’ingénieur desPonts-et-Chaussées Hubert, chargé de ce travail eut à construire unremblai assez prononcé à hauteur du hameau de Saint-Clair. Pour cela, il fallait de la pierre, il en chercha dans tout le pays etn’en trouva pas qui convint à ses besoins. Un beau jour cependant quelqu’un lui dit : « De la pierre ! vous entrouverez en quantité sur le coteau de Bourguignolles : elle est mêmetoute taillée ! » Hubert alla à l’endroit indiqué entre les routes actuelles de Dives etdu Pré-d’Auge, fit exécuter au Champ-Loquet quelques fouilles et acquitbientôt la certitude qu’il se trouvait sur l’emplacement occupé par lesauteurs Noviomagus Lexoviorum. L’ingénieur était un homme éclairé, qui unissait à ses connaissancesprofessionnelles le goût des choses du passé. Il s’arrangea de façon à mettre à profit la permission qui lui futaccordée de prendre sur ces terrains la quantité de pierre qui luiétait nécessaire, pour reconnaître en même temps le plan général de lacité disparue. Tout en extrayant les moellons auxquels étaient mêlés les débris desmatériaux précieux qui avaient concouru à l’ornementation des palais etdes basiliques, Hubert mit à jour des vestiges de rues de 10 à 15mètres de largeur, des places publiques, les soubassements d’un vasteédifice qui fut peut-être un temple ou un sénat. Ce monument avait 43 mètres de longueur. Autour de lui rayonnaient des rues qui avaient été bordées de richesmaisons particulières. Un peu partout on découvrit des fragments de socles, de corniches, depièces de marbres moulurées, des médailles de bronze de Trajan, deVespasien, de Titus, de Marc-Aurèle, de Commode et de Constantin, ainsique des poteries et des statues mutilées. L’ingénieur reconnut encore une des portes de l’enceinte ; un de sespiliers en maçonnerie qui subsistait encore en 1770 aurait valu son nomà la ferme des Tourettes située à proximité. Il évalua la longueur approximative de l’ancienne ville à un peu plusd’un kilomètre sur une largeur de 800 mètres, mais il est probable quel’importance de Noviomagus dut être beaucoup plus grande. Malheureusement, Hubert ne put pas s’en assurer car il n’avait pasobtenu de pousser ses fouilles au-delà de la quantité de pierresnécessaire à la confection de sa chaussée et il fut contraint de cesserses recherches lorsqu’il eut prélevé les 4.000 mètres cubes de moellonset de cailloux dont il avait besoin. L’honneur ne lui en reste pas moins d’avoir retrouvé – aidé par unheureux hasard il est vrai – l’emplacement de l’ancien Lisieux que l’onsupposait jusqu’alors être le même que celui de la ville actuelle. Hubert avait consigné toutes ses observations dans un mémoire qui neput trouver d’éditeur, en raison, parait-il, du peu d’intérêt du sujet ! Il fit parvenir plus tard son manuscrit à Mongez, directeur du Journal de Physique, qui,d’ailleurs, ne l’inséra pas. Ce fut seulement le 20 octobre 1802 qu’un des fils de Mongez fit àl’Institut dont il était membre, une communication sur l’emplacement de Noviomagus d’après lemémoire d’Hubert. Cette communication parut dans le Moniteur du 24 Brumaire an VI et du12 décembre 1809. Louis Dubois – l’auteur précisément du septième couplet de la Marseillaise dont notre éruditcollaborateur, M. Jean Lesquier, nous a entretenu le mois dernier –s’occupa beaucoup de cette question ; il entreprit de nouvellesfouilles et repéra en 1818 et 1820, des vestiges de plusieurs rues etles ruines d’un amphithéâtre. * * *  De cet amphithéâtre, il subsiste la cuvette elliptique dont les gradinsen pente durent être simplement creusés en utilisant la pente naturelledu côteau ; des milliers de spectateurs pouvaient y prendre place surles bancs de gazon. De cet amphithéâtre, il subsiste la cuvette elliptique dont les gradinsen pente durent être simplement creusés en utilisant la pente naturelledu côteau ; des milliers de spectateurs pouvaient y prendre place surles bancs de gazon.L’arène était relativement peu vaste et ne devait pas permettre lescourses de chars. Aussi bien, le théâtre de Lisieux était-il un établissement mixte commecelui de Lutèce et de Lillebonne, à la fois cirque et théâtre. Dans la piste sablée, protégée par de fortes barrières, se donnaientles combats de gladiateurs et d’animaux féroces, on pouvait à volontéla transformer en naumachie, c’est-à-dire l’emplir d’eau et y donnerdes spectacles nautiques. Enfin l’un de ses plus grands côtés n’étaitpas muni de gradins : de hautes murailles ornées formaient sur ce pointun décor de fond au pied duquel était installée une véritable scène oùse jouaient les pantomimes et autres divertissements alors en usage. A Lisieux, les murailles qui fermaient le fond du théâtre existentencore, prolongées sur une centaine de mètres. Leur appareil se composede lits de moellons alternant avec des chaînages de longues dalles deterre cuite, le tout lié d’un mortier à la chaux d’excellente qualité.Ces murailles sont adossées au Ruisseau des Tourettes, plus connu sousle nom moderne et significatif de Douet-Merderet. Elles étaient couronnées du côté de la scène d’un motif d’architectureplus ou moins riche où des niches carrées et demi-circulairesabritaient les statues des dieux protecteurs, le plus souvent celles deDiane et de Pluton. Aux points où l’arc de l’amphithéâtre vient joindre cette muraille,au-dessus de laquelle de grands arbres balançaient leur verdure, deuxgrands tumuli se remarquent sous lesquels vraisemblablement setrouvaient les caveæ ou carceres, où l’on enfermait lesanimaux sauvages destinés à paraître dans le cirque. C’est également à cet endroit que s’élevaient de chaque côté de lascène les loges des consuls, des sénateurs et des magistrats,ordonnance qu’ont respectée nos architectes contemporains pour situerles loges officielles. Pour l’attribution des autres gradins, un protocole minutieux étaitétabli. Chaque galerie était spécialement affectée à une classe de lapopulation. Les deux premiers rangs étaient réservés aux collèges des prêtres, auxchevaliers, aux tribuns et aux citoyens romains. Le peuple divisé en tribus venait ensuite. Les femmes avaient leur galerie particulière. Les esclaves occupaient le gradin le plus élevé. La manie de la classification sévissait déjà si fort à cette époquequ’il arriva que des places différentes furent affectées auxcélibataires, aux hommes mariés, aux jeunes gens et à leurs pédagogues. * * * Voilà pour l’édifice. Voyons maintenant la représentation. Les spectacles étaient annoncés à l’avance dans tous les endroitspublics, au Forum, dans le vestibule des temples et dans les salles desThermes, par des affiches qui détaillaient soigneusement l’ordre et lasuccession des jeux. Quelquefois même, ces affiches, absolument comme aujourd’hui,représentaient les traits des « vedettes » et les scènes saillantes duspectacle annoncé. Les « étoiles » pas plus que les « affiches » ou même les « colonnesMoriss » ne datent pas d’hier, comme l’on voit. Au début de la représentation, les acteurs et les combattants entraientprocessionnellement dans l’arène, en faisaient le tour, saluant de lamain ou avec leurs armes lorsqu’ils défilaient devant la logeconsulaire. Le spectacle en lui-même était le plus souvent varié, courses à pied,lancement du palet ou du disque, luttes des pugiles et des retiaires,duels sanglants de gladiateurs et d’esclaves précédaient à volonté lesgestes et les chants des mimes et des histrions. D’autres fois, à défaut des éléphants et des lions qui eussent demandétrop de peine à amener jusque dans le nord des Gaules, les animaux lesplus divers luttaient entre eux ou contre les hommes, depuis les ours,les aurochs, les étalons sauvages, les cerfs et les sangliers,jusqu’aux coqs et aux oiseaux. Parfois, un vannage établi dans le lit du ruisseau transformait l’arèneen une vaste piscine où l’on simulait les jeux des naïades et dessirènes, ou des combats de navires. Des poissons de grande taille ou des veaux marins y étaient amenés etleurs évolutions variaient les plaisirs de la multitude. * * * Depuis longtemps déjà, une ferme, pittoresque et jolie d’ailleurs, sedresse, gardienne solitaire au bord du vieux cirque romain. Elle aemprunté pour ses assises, les pierres de grand appareil qui furentpeut-être celles du podium impérial. Au-dessus des prisons effondréesdes bêtes fauves, un jardinet tranquille se couvre de légumes verts. Des pommiers vigoureux ont implanté leurs racines dans le gazon desgradins où s’assirent côte à côte les citoyens de Lisieux et leslégionnaires de Rome. A grand peine, les pierres vénérables dissimulées sous les lierresrappellent-elles ce prodigieux passé. Pour le reste, le même tapis d’herbe qui recouvre les prés d’alentour,revêt le sol précieux de Noviomagus; seule la lessive qui sèche aux cordeaux suspendus dans les branches,évoque, pour le rêveur, le frissonnement du voile blanc de quelquevestale. V.L.F. |