Corps

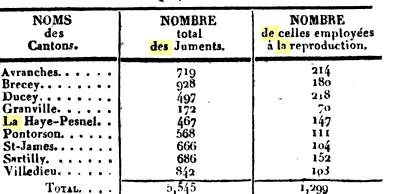

| REGNOUFDE VAINS, Marc Valentin(1778-1843) : Mémoiresur l'amélioration de la race chevaline. Coup-d'œil rapide surl'origineet les progrès de l'amélioration de la race chevaline dansl'arrondissement d'Avranches (1840) Saisie dutexte : O. Bogros pour lacollectionélectronique de la MédiathèqueAndré Malraux de Lisieux (30.I.2016) [Ce texte n'ayantpas fait l'objet d'une seconde lecture contient immanquablement desfautes non corrigées]. Adresse : Médiathèque André Malraux,B.P. 27216,14107 Lisieux cedex -Tél. : 02.31.48.41.00.- Fax : 02.31.48.41.01 Courriel : mediatheque@lintercom.fr, [Olivier Bogros]obogros@lintercom.fr http://www.bmlisieux.com/ Diffusionlibre et gratuite (freeware) Texteétabli sur l'exemplaire de la Médiathèque (Bm Lx : Norm 850) del'Annuaire des Cinq Départements de l'Ancienne Normandie, 6e année,1840, publié à Caen par l'Association Normande chez A. Le Roy. MÉMOIRE DE M. REGNOUF DE VAINS SUR L'AMELIORATION DE LA RACE CHEVALINE. Coup-d'œil rapidesur l'origine et les progrès de l'amélioration de la race chevaline dansl'arrondissement d'Avranches. ~ * ~ Il serait, je crois, difficile d'établir d'une manière satisfaisantequelle était avant la révolution, c'est-à-dire 1789, la race deschevaux qu'on élevait dans la partie de l'arrondissement d'Avranches,connue sous le nom de PaysAvranchin. Cette recherche serait d'ailleurs inutile pour l'amélioration actuellede l'espèce, et peu intéressante même pour ceux qui aiment à connaîtrele passé, seulement pour le comparer au présent. Ainsi ce petit travail ne remontera pas au-delà de l'époque que jeviens d'indiquer, et je ne parlerai que de ce que j'aurai vu. Car cen'est pas l'histoire des chevaux du pays que j'entreprends, c'estsimplement un coup-d ‘œil rapide, reporté sur mes souvenirs et sur lesobservations que j'ai faites depuis mon enfance, où j'aimais déjà cebel animal, pour ainsi dire avec passion. Mais avant tout occupons-nous d'exposer brièvement la position où setrouvait alors cette branche d'économie rurale. Et d'abord, il est constant qu'avant la révolution de 89, leslaboureurs et les fermiers ne se servaient point de juments pour leurstravaux agricoles, mais seulement de chevaux entiers, qu'ils achetaientla plupart du temps de maquignons, qui allaient surtout en Bretagnes'approvisionner d'assez mauvais poulains, qu'ils revendaient fortcher, pour l'époque, aux cultivateurs de ces environs. Et s'il setrouvait quelques juments dans un canton, elles appartenaienthabituellement aux seigneurs du lieu, ou à quelques gens riches, qui neles employaient point à la reproduction, mais qui s'en servaient pourmonture, afin de pouvoir accéder à la ville, ou visiter leurs voisins,non toutefois sans quelque danger ; car, à cette époque, les chevauxentiers étaient tellement répandus dans les campagnes, qu'on ne pouvaitles parcourir sur des juments, sans courir le risque d'être poursuivipar des chevaux échappés, qui causaient souvent de graves accidents. On peut donc dire avec assurance que dans cette contrée la reproductiony était nulle, ou seulement le produit de quelques accouplements que lehasard procurait dans les pâturages. Tous les hommes de mon âge savent,comme moi, qu'il y a cinquante ans et même seulement quarante, il étaitimpossible de se procurer, aux environs d'Avranches, un cheval deselle, de cabriolet ou de carrosse. Tel était l'état où se trouvait, dans ce pays, la situation deschevaux, peu avant le commencement de notre première révolution. Etcertes, ce n'était pas sous les différents régimes qui se succédèrentpendant plusieurs années, qu'on put songer à l'amélioration et à lareproduction de cette industrie rurale. Cependant il est à remarquer que de l'excès du mal il peut parfoissortir des innovations dont les résultats, par la suite, sontprofitables au pays : c'est ce qui arriva. La France, en 1793, en guerre avec toute l'Europe, en proie auxcommotions civiles les plus meurtrières, soumise à des lois d'unerigueur inouïe jusqu'alors, fut accablée de réquisitions de toutenature. Et comme on levait en masse les hommes de 18 à 25 ans, il neparaîtra pas surprenant qu'on prît sans difficulté pour la cavalerie(là où on les trouvait) tous les chevaux dont elle avait besoin. Etquant à leur valeur, lorsqu'on voulait bien les payer, ce n'était qu'aumaximum, et avec des assignats qui n'étaient plus que des chiffons. Quoi qu'il en soit, ceux de nos agriculteurs qui furent de cettemanière dépossédés de leurs chevaux, les remplacèrent, comme ilspurent, par des pouliches ou jeunes juments que les anciens marchands,je le répète, se procurèrent encore en Bretagne, et leur revendirent aulieu de poulains entiers, comme avant cette époque. Et pour empêcherqu'on ne les mît elles-mêmes en réquisition, les acheteurss'empressèrent de les faire emplir, pour les rendre incapables d'êtrelevées pour les armées. Telle est, je pense, l'origine de l'introduction des juments dansl'arrondissement. Mais, sans m'arrêter pour le moment sur ces moyens de reproduction, jem'empresse d'exprimer que ce fut avec les premières années du XIXesiècle, et sous l'influence du puissant génie de Napoléon, que l'ondoit faire remonter l'époque précise où l'on commença, je n'ose dire, às'occuper de l'éducation du cheval, mais du moins de sa reproductiond'une manière régulière. Je vais maintenant suivre la marche de cette nouvelle industrie, enfaisant connaître les différentes vicissitudes qu'elle a éprouvéesjusqu'en 1819, où elle reçut une impulsion plus active, parce qu'alorsle Gouvernement lui accorda des secours. Dans cette circonstance, je n'omettrai point de rendre un publichommage aux soins et aux lumières de M. le marquis de Canisy, auquel ondoit presque tous les succès qui ont été la suite de l'exemple qu'ildonnait aux classes riches, en s'occupant lui-même de l'éducation deschevaux. Je dirai également qu'en amateur éclairé, et jaloux d'opérerle bien dans son pays, il favorisa puissamment l'élève des chevaux, enaccordant généreusement les superbes étalons arabes qu'il obtenait duGouvernement à tous ceux qui lui présentaient des juments qui pouvaientfaire espérer des productions passables. Pour plus de précision, jevais, en invoquant mes souvenirs, donner les noms des premiers étalonsqu'il fit venir dans cet arrondissement. Ce fut, je crois, vers 1804, que le Familier, chevalnormand, étalon du haras du Pin, fut accordé à M. de Canisy.Successivement, et chaque année, il obtint des étalons plus précieuxdes haras de l'Empereur. Ainsi nous vîmes au château de laPaluelle, Pacha,Gallipoli, Carthaginois, Néron et Tamerlan, touschevaux du plus grand prix et des premières races connues. Peu à peu, quelques autres propriétaires marchèrent sur ses traces,soit en élevant précieusement les productions qu'ils avaient obtenuesde ces beaux étalons, comme M. le comte de Carbonnel à Marcey, soit enintroduisant eux-mêmes dans cet arrondissement des étalons du haras deSaint-Lô, immédiatement après son établissement. Ainsi plusieurspropriétaires obtinrent en station chez eux des chevaux de ce dépôt ;et, à différentes époques, il en fut placé à Lillemanière, chez M.Bunel ; à Saint-Séniers-sous-Avranches, chez M. d'Anjou ; à Vains, chezM. Regnouf ; à Beauvoir, chez M. Galland ; et définitivement àPonts-sous-Avranches, où la station des étalons est depuis constammentrestée. Dire le nom et les races de tous ces étalons me serait impossible sansconsulter les registres du dépôt de St-Lo ; mais d'ailleurs cettenomenclature serait peu utile. Je me hâte donc d'exprimer qu'il estfacile de concevoir par ce qui précède que le hasard et l'ignorancecontribuèrent à mêler des races qui auraient dû rester distinctes etséparées. Et si l'on remarque, en outre, que depuis que le dépôtd'étalons établi à Saint-Lô a placé dans les diverses stations de cetarrondissement des chevaux de toutes figures et de toutes races ; quequelques propriétaires se sont également procuré des étalons sans choix, et sans autre but déterminé que celui de la reproduction et duproduit de leur monte, on doit naturellement penser qu'il est résultéde la réunion de toutes ces causes que nous n'avons point de racesproprement dites , mais qu'il s'y trouve de nombreuses variétés, dontil est toujours difficile et souvent impossible d'apprécier lespremiers types. Avant d'entrer dans d'autres détails, je crois devoir faire remarquer,en récapitulant ce que je viens de dire, que ce fut vers 1800 que lareproduction commença d'une manière sensible et régulière à semanifester ; qu'elle fit des progrès rapides (quant au nombre depoulains obtenus) jusque vers 1809 ou 1810, époque où l'améliorationresta stationnaire pendant quelques années, par l'intérêt mal entendude ceux qui avaient obtenu des productions, soit des étalons de M. deCanisy, soit des étalons du dépôt de Saint-Lô, et de quelques autreschevaux répandus dans le pays. En effet, de 1809 à 1815, des guerres gigantesques et sans cesserenaissantes nécessitèrent de nombreuses remontes de cavalerie. Ellesfurent donc ordonnées ; et tous les chevaux et juments passables, dansl'âge de servir, devinrent hors de prix pendant cette période, etsurtout à la formation des gardes d'honneur. Alors nos propriétaires,tentés par l'appât d'un gain éphémère, vendirent pour les remontes lepeu d'élèves obtenus, comme je viens de l'indiquer. Mais si, pour un moment, nos bourses y gagnèrent, cet arrondissementfut appauvri pour de longues années : car, je le dis ici avecconviction, notre pays se ressent encore de la perte qu'il fit par lavente de quelques juments qui auraient été d'excellentes poulinières. Ainsi on peut faire en passant ce rapprochement, que les guerres ducommencement de la révolution introduisirent dans ce pays l'usage desjuments, en prenant et payant très-mal les chevaux entiers dont on seservait alors, et que les guerres de la fin de l'Empire retardèrentl'amélioration de l'espèce, en achetant et payant trop cher les chevauxet juments dont l'Empereur avait doté le pays par ses beaux étalons. Il y eut donc, je le répète, stagnation complète dans l'amélioration,surtout dans les trois dernières années de cette période, où lesdésastres de Russie et l'invasion étrangère paralysèrent tout jusqu'en1819, où la branche d'agriculture dont je m'occupe prit une nouvelleimpulsion, pour la conserver toujours croissante jusqu'à cette époque. Par ce qui précède, je crois avoir indiqué avec exactitude les causesgénérales qui ont contribué à introduire dans cet arrondissement lareproduction des chevaux ; les causes qui ont concouru à leuramélioration ou à en retarder les progrès. Il me reste maintenant à faire connaître quelle y a été la position del'élève du cheval jusqu'à ce moment. Depuis 1816 l'amélioration fut lente, mais cependant progressivejusqu'en 1819, où l'administration des haras fournit des fonds pourdonner des primes aux propriétaires des meilleures poulinières de lapartie méridionale du département de la Manche, qui se composait desarrondissements d'Avranches et de Mortain tout entiers, et de partie deceux de Coutances et de Saint-Lô. Cette circonscription, trop étendue, exista cependant jusqu'en 1829, oùle préfet, après de nombreuses réclamations, prit un arrêté pour qu'ilfût établi dans chaque arrondissement de sous-préfecture un concourspublic, auquel seraient seules admises des poulinières del'arrondissement. Cette décision, long-temps sollicitée, donna une nouvelle impulsion auxéleveurs de ce pays, qui déjà, par les primes que le Gouvernement leuraccordait, avaient compris tout l'avantage qu'on pouvait retirer del'élève du cheval. Rien désormais ne pouvait donc entraver cette industrie, quel'ignorance et la routine qui produisent presque toujours de faussesmesures , des non-succès, et, par suite , des pertes considérablesdécourageantes pour ceux qui en sont victimes , et pour lesobservateurs intimidés par des essais plus coûteux que profitables àleurs voisins. En effet, il est à remarquer que c'est parmi les petitspropriétaires qu'il faut des succès , et que tous ceux obtenus par desgens riches profitent très-peu à la masse des laboureurs qui prétendenttoujours, au début, que si les riches avaient compté tous leursdéboursés, les profits dont ils se vantent seraient bien capables deruiner un malheureux fermier ou un petit propriétaire. Cependant je dois ajouter que beaucoup de propriétaires ou fermiers del'arrondissement n'ont négligé de se livrer plus tôt à l'éducation ducheval, que parce qu'ils ne s'y entendaient pas, qu'ils en craignaientles dangers, en ignoraient les avantages, et qu'ils se représentaientla chose beaucoup plus difficile qu'elle ne l'est en effet : car ceserait aujourd'hui une grande erreur de s'imaginer que les laboureursde ce pays veulent encore rester ignorants, et croupir dans leurroutine par entêtement. Non, ils ne demandent pas mieux que d'apprendre! ils observent, ils demandent même des conseils ; mais, après lesavoir reçus, j'en ai plusieurs fois entendu gémir sur les entravesqu'ils rencontrent sur leurs propriétés ou sur leurs fermes ; etj'avoue que j'ai souvent trouvé leurs embarras si légitimes, que j'aipeine à comprendre l'essor qui existe actuellement dans nos campagnesau milieu des entraves qui nuisent à l'élève du cheval. Quelles sont donc ces entraves ? me dira-t-on peut-être. Eh ! mon Dieu! que la plupart des riches propriétaires examinent leurs fermes, leursbâtiments ruraux ! Combien d'entre eux peuvent y trouver une écuriesuffisante pour y loger convenablement un cheval d'une certaine valeur? Combien, sur les parcelles de leurs fermes, y trouveront-ils dechamps susceptibles de recevoir à pâturer un poulain entier jusqu'àl'âge de trois ans, sans être exposés à le voir continuellement passersur le voisin, pour courir après les juments, au risque de se blesser ?etc. Mais, dira-t-on encore, que faut-il donc faire pour se livrer avecavantage à l'éducation du cheval dans ce pays ? Je réponds pour la masse des agriculteurs, petits propriétaires etfermiers, et non pour les riches habitants des campagnes, qu'il fautleur enseigner ce qui leur est possible dans leur situation. Car autrechose est de se livrer à l'éducation des chevaux de luxe ou de courses,ou de se livrer à l'éducation de chevaux en rapport avec les habitudeslocales et la nature des propriétés qu'on ne peut changer qu'avec letemps. Je réponds qu'il s'agit, pour être utile, d'exprimer ce qui estseulement possible dans la situation actuelle de l'agriculture ; ce quiest possible dans ce pays de très petite culture, où il existe beaucoupplus de petits fermiers de 500 fr. à 1,000 fr. qu'il ne s'en trouveau-dessus ; ce qui est possible dans ce pays où les spacieux pâturagessont inconnus. Et cependant, pour élever des chevaux d'une certaineespèce, tout le monde convient qu'il faut de l'espace, de vastesterrains à parcourir, et bien d'autres facilités qui manquentabsolument à cette localité. Mais, de tout ce qui précède, on se tromperait cependant beaucoup sil'on supposait qu'on n'y peut point élever de bons chevaux ; car il s'ytrouve déjà, chez les simples cultivateurs, de bonnes productions pourles remontes de notre cavalerie ; il s'y trouve d'excellents bidets deposte, de bons chevaux de diligences et de bonnes juments pourreproduire ces différentes espèces. Eh bien ! je vous le demande, ces chevaux ne sont-ils point recherchéset utiles ? Au contraire, il s'en fait chaque jour une consommation plusconsidérable : en un mot, leur vente est facile. On vient vous lesdemander chez vous, sans avoir l'embarras de les conduire aux foires ;et, je l'avoue, c'est pour moi une grande amélioration, puisque déjàl'on trouve, je le répète, chez nos fermiers et petits propriétairesruraux, bon nombre de productions, depuis 400 fr. jusqu'à 7 et 800 fr.,tandis qu'il y a seulement quarante ans, il aurait été impossible d'ytrouver quelques individus de cette valeur, même chez les gens riches. Pour appuyer par des preuves les assertions que je viens de faire , jepuiserai quelques renseignements dans le rapport que le sous-préfetfaisait , en 1823 , au Conseil d'arrondissement de cettesous-préfecture sur la situation des chevaux. TABLEAU Du Recensementfait, en 1823,par M. REGNOUF,alors Sous-préfet d'Avranches.  Il résulte de ces recherches « qu'en 1823 on comptait déjà, suivant unrecensement qui fut demandé par le sous-préfet à MM. les maires, 5,545juments de tout âge et de toutes origines ; que sur ce nombre, selonles rapports écrits de MM. les maires, 1,299 étaient employées oupouvaient être employées avantageusement à la reproduction, et étaientsusceptibles de donner de bons poulains. » Je pense qu'il existait danscette assertion un peu d'amour-propre de la part de MM. les maires,pour l'honneur de leur commune ; car le sous-préfet disait dans sonrapport : « Un pareil résultat semblerait, certes, annoncerune prospérité très-satisfaisante dans cette partie ; mais telle n'estpoint malheureusement notre position, quoiqu'il existe dansl'arrondissement un nombre aussi considérable de juments susceptiblesde donner des poulains ou qui les donnent peut-être. Si l'on demande :L'espèce s'améliore-t-elle dans cette proportion? Je répondrai : noncertainement ; car il ne faut pas confondre multiplication avecamélioration. En multipliant l'espèce, sans choix et sans discernement,on obtient seulement un plus grand nombre de mauvais poulains ; l'Etatn'y gagne rien, et le pays peu de chose, si ce n'est toutefois l'habitude d'élever,ce qui peut donner des espérances pour l'avenir ; etc. (1) ». Ici j'abandonne le rapport du sous-préfet, pour exprimer que sesespérances se sont réalisées et se réalisent encore tous les jours. En effet, il résulte des recherches que j'ai faites au greffe de lamairie d'Avranches, que depuis et y compris 1830, jusqu'en 1838inclusivement, 216 juments ont été présentées aux concours des primes ;ce qui fait par année 24 juments suivies de leurs poulains, etseulement saillies par les chevaux du Gouvernement, ou ceux desparticuliers approuvés ou autorisés. En appliquant ce terme moyen à toutes les années depuis 1819 (ce quiferait vingt ans), il en résulterait que 480 juments auraientnon-seulement été saillies par les étalons du Gouvernement, mais que480 productions mâles ou femelles seraient sorties de ces étalons. Ehbien ! qu'on ajoute à ce nombre exact et certain toutes les productionsinconnues et sorties des juments et des chevaux disséminés dans lescampagnes, et qui sont incomparablement meilleures aujourd'hui qu'àl'époque où le sous-préfet fit faire le recensement dont je viens deparler, on concevra que je n'ai rien exagéré dans cette notice, endisant que l'amélioration de l'espèce chevaline étaittrès-satisfaisante dans cet arrondissement, surtout à cause desentraves que j'ai signalées. Et je le dis avec conviction, elle prendraencore un nouvel essor si le Gouvernement et la Société d'agriculturecontinuent, l'un à protéger l'éducation des chevaux, comme il faitdepuis 1819 ; et si la Société, de son côté, ne cesse point de donnerses soins pour seconder les vues du Gouvernement, non-seulement endistribuant des primes, comme elle vient de le faire aux jeunesjuments, mais encore en éclairant les éleveurs par des instructionssimples qui leur indiquent comment ils peuvent y parvenir, sanstoutefois dépasser, par des mesures coûteuses, les faibles ressourcesdont ils peuvent disposer (2). Avant de terminer, je vais essayer d'atteindre ce but, en me livrant àquelques considérations générales sur ce qui concerne l'éducation ducheval. Mais, avant tout, je commencerai par exprimer que s'il estabsolument nécessaire à la prospérité du pays de se livrer àl'éducation des chevaux, il ne l'est pas moins de s'occuper égalementde l'éducation des bœufs. Aussi, loin d'engager mes concitoyens àpréférer l'une à l'autre, je pense au contraire que, dans uneexploitation bien entendue, il est plus avantageux de faire marcher defront ces deux branches d'économie rurale, sans en adopterexclusivement une seule , croyant même que l'éducation des bœufs doit êtrela PREMIÈRE. Mais je recommanderai aux cultivateurs de ne plus nourrir de pauvres etchétifs poulains, comme ils ont fait par le passé, puisqu'il leur estaujourd'hui prouvé que quatre mauvais poulains travaillent moins,coûtent plus à nourrir, et se vendent moins cher que deux bons. L'agriculteur intelligent agirait donc doublement contre les principesd'une sage économie, s'il élevait désormais de mauvais poulains. Il devra également apporter les plus grandes précautions dans le choixdes poulains qu'il destinera à la reproduction, en observant même lesmauvaises qualités des père et mère, puisqu'un cheval méchant, rétif,maladif ou mal conformé , produit des poulains qui ont toutes cesmauvaises qualités et une crue aussi imparfaite. Et à cet égard, ilserait fort heureux que les droits sacrés de la propriété nes'opposassent pas à la castration forcée de tout cheval entier qui neserait pas jugé digne de reproduire son espèce : il ne faut donc jamaisdestiner un mauvais poulain pour en faire un étalon. A la rigueur, les qualités de la mère ne sont pas moins essentiellesque celles de l'étalon. Cependant, dans un pays qui commence àaméliorer son espèce, et où il serait impossible, sans de grandesdépenses, de se procurer des juments de races supérieures, il faut biense garder de se rebuter par cet inconvénient ; car sur ce point onconvient assez généralement que pourvu que l'on puisse se procurer debons étalons, peu à peu, et avec des soins et de la constance, onparvient à former une bonne race de chevaux, encore bien que les mèresprimitives fussent très-communes, si elles sont exemptes de viceshéréditaires. Au besoin ce pays serait ma preuve, puisque chez les fermiers et lespetits propriétaires ruraux, qui aujourd'hui élèvent de fort bonschevaux, il est de notoriété que leurs juments, il y a seulement trenteans, étaient, je le répète, très-communes et même de qualitésinférieures. Mais, pour arriver au but que je viens d'indiquer, je saisirai cemoment pour inviter ceux des cultivateurs qui ont encore l'habituded'acheter leurs juments chez les marchands qui vont les chercher enBasse-Bretagne, de choisir celles qui auront le moins de poil auxjambes, ce qui d'abord est à l'œil une difformité, et de plus, une descauses principales qui, par la malpropreté qui en résulte-y attirent laplupart des nombreuses maladies qui affectent cette partie (3). D'ailleurs, plusieurs expériences m'ont prouvé, dans ma pratique, quece défaut était presque toujours plus ou moins transmis par les mères,et qu'en général les poulains participaient beaucoup plus des pèrespour les formes supérieures, et des mères pour les formes inférieures. Pour appuyer cette assertion, je prie qu'on se souvienne que j'ai dit,en commençant ce petit travail, que je rapporterais seulement ce quej'aurais vu. Ainsi je vais copier ce que j'écrivais (pour mémoire), en1818, par suite des observations que j'avais faites sur les productionssorties de PLAISANT, vieux cheval normand,qui a été en station chez moi en 1813 et 1814. Ce cheval sortait duharas du Pin, et appartenait, à l'époque dont je parle, au dépôt deSaint-Lo. « Eh bien ! disais-je, tous ces poulains se font remarquer par une têteplus ou moins busquée, une belle encolure, un beau corps, une croupebien faite, et tous, presque sans exception, se rapprochent par lesjambes, plus ou moins, des juments qui les ont produits. Il faut donc conclure de ces observations qui sont sous nos yeux ,qu'il est surtout essentiel que nos juments poulinières aient de beauxet bons membres, si nous voulons améliorer notre espèce ; car un chevalavec un beau dessus, et de méchantes jambes est toujours une rosse.» Je saisirai encore cette occasion pour signaler une coutume vicieuse(et qui est aujourd'hui un peu moins en usage qu'il y a seulement vingtans) ; je veux parler de l'habitude qu'ont encore un assez grand nombrede cultivateurs d'entraver leurs jeunes chevaux avec des chaînes defer, dont les deux extrémités sont également en fer grossièrementtravaillé. Ces entraves sont ordinairement fort courtes (elles portent le nomde heudes),et servent indifféremment aux chevaux de toutes tailles, d'où ilrésulte que plus le cheval est grand, plus il faut pour l'entraver luirassembler les jambes : peu importe que cette entrave l'incommode ; ilest pris, il est tellement maîtrisé, qu'à peine dans les premiers joursil peut aller à quelques perches de l'endroit où on lui a adapté cetteétrange entrave: mais tout cela n'y fait rien ; il doit s'y accoutumer,au risque de se disloquer les jambes. Dans cet état, les jeunes chevaux s'irritent, se raidissent contre laforce qui les retient, se mettent tout en sueur, se donnent dessaccades tellement fortes et réitérées, que j'ai vu de ces animauxavoir la partie antérieure du paturon de la jambe de devant écorchée,et les quartiers de la jambe de derrière tuméfiés. Alors lespropriétaires les délivrent de ces liens, mais pour les entraver desautres jambes. Enfin, avec le temps ces bons animaux finissent pars'habituer à ces entraves et n'en paraissent ensuite que peu gênés. Mais aussi ce n'est pas très souvent sans qu'il en coûte à leursmaîtres ; car aux uns il vient des formes, aux autres les quartiersdeviennent défectueux ; des javarts peuvent en être la suite, et lemoins qu'il puisse en arriver est de rendre cette partie difforme àl'œil. Tandis qu'en substituant aux mains de fer des longes en cuir rembourré,seulement pour les premiers jours, tous ces désordres n'arriveraientpas. Cet usage commence depuis quelques années à prendre faveur (4). Autre inconvénient : en parcourant les campagnes, j'ai souvent trouvéces utiles animaux enfermés dans des réduits si bas, qu'ils nepouvaient lever la tête sans courir le risque de se la frapper à lapoutre voisine. Un amas d'ordures était amoncelé jusque sous leurmangeoire qui, n'étant elle-même jamais nettoyée, quoique sans cessehumectée par la salive et l'haleine du cheval, ne lui offrait pourrespirer qu'un air infect et empesté. J'ai encore trouvé des chevaux, surtout des poulains, entassés avec desbœufs dans des étables si petites et si basses, et tellement rempliesde fumier, que, dans l’été, ces animaux étaient inondés de sueur commedans une étuve ; et dans l'hiver, quoique l'air extérieur fût glacial,la température de ces étables hermétiquement closes, était si élevée,qu'en y entrant on craignait d'être suffoqué. Telle était, et malheureusement telle est la manière dont les chevauxsont encore traités dans beaucoup de fermes et chez plusieurspropriétaires. Est-ce entêtement, routine, ignorance ? Ici il faut distinguer : sansdoute il y a partout beaucoup de négligence et d'incurie de la part despropriétaires de ces animaux, dans les soins qu'ils leur donnent ;mais, pour beaucoup, c'est par l'ignorance où ils sont que, presquesans frais, ils pourraient mieux faire. Par exemple, de nombreuses expériences ont prouvé que, dans notreclimat, pourvu que le cheval soit l'hiver à l'abri de la pluie et desplus grands vents, notre température n'est presque jamais assez froidepour l'incommoder. Or, dans presque toutes les fermes il y a descharreteries ; eh bien ! ce bâtiment peut servir d'écurie. Mais si l'on m'objectait que ce local est d'une absolue nécessité pourmettre à couvert les instruments aratoires qui, sans cela, sedétérioreraient exposés à l'air et aux pluies d’hiver, à cetteobjection je répondrais qu'il serait encore possible à un fermier quin'aurait point d'écurie (et auquel le propriétaire en refuserait), deloger sainement, avec un peu de gêne et de soins , ses poulains qui,dans une telle exploitation, ne doivent pas être bien nombreux. Ainsi, pour y parvenir, qu'il plante en terre huit ou dix piquets (5)un peu forts ; qu'il les place à dix ou douze pieds en face de lacôtière (ou muraille) d'un de ses bâtiments au midi ou levant (mieux aumidi) ; qu'il s'y prenne de manière à former, sur ces piquets, ce qu'onappelle vulgairement unetasserie; qu'il y tasse en forme de toit, dans le courantd'octobre, ses pailles de sarrasin, et qu'il les y laisse jusqu'aumoment de remettre ses chevaux à coucher dans les champs : voilà uneécurie saine, sous le toit de laquelle on peut élever de bons poulains. Cependant chacun sait que, dans ce pays, il est peu de fermiers qui nepuissent, s'ils le veulent, mieux confectionner cette écurieprovisoire. Mais j'ai l'expérience qu'avec des moyens analogues (ceux,par exemple, des charreteries quoique exposées au vent et non à lapluie), on peut élever en santé de très-bons poulains, pour y en avoir moi-même élevé.Et je prie de faire attention que je n'indique ces moyens provisoiresque pour les jeunes chevaux qui ne travaillent point, et par conséquentne sont pas exposés à revenir à la ferme baignés de sueur ou seulementéchauffés par un travail pénible. Mais, je le répète, elles peuventstrictement suffire pour les jeunes chevaux qu'on élève et qu'on veutabriter en revenant des champs pour les mettre à manger. En voilà bien long, trop long peut-être sur cet article ; mais comme ledéfaut d'écurie convenable dans la plupart des fermes est un des grandsobstacles qui nuisent à l'élève du cheval dans ce pays , j'ai vouludémontrer que si c'était un obstacle, au moins qu'il n'était pasinvincible ; et, pour appuyer mon opinion par un témoignage respectable, je citerai La Fosse qui dit positivement « qu'il serait à désirer queles écuries fussent faites comme des jeux de paume, pour entretenirtoujours les chevaux à la température de l'air extérieur, ce qui seraitplus favorable à leur santé ». NOTES : (1) En 1823, le sous-préfet d'Avranches était l’auteur de cet écrit. (2) Depuis la lecture de ce rapport, dans la séance du 21 mai, M.Olivier aîné, maire d'Avranches et inspecteur de l'Associationnormande, s'est procuré des documents authentiques qui prouvent quetoutes mes prévisions se sont réalisées, même au-delà de mes espérances; puisque d'après de nouvelles statistiques, dressées en 1837, ilexiste dans l'arrondissement 8,780 juments, et qu'on y compte 2,100poulains. Je le répète donc, non-seulement la race chevaline semultiplie, mais elle s'améliore chaque année dans une progression quidoit produire les plus heureux résultats. (3) Au moment même où j'écris ces lignes (mai 1839), de nombreusesimportations de juments bretonnes ont lieu dans cet arrondissement, etelles s'y vendent énormément cher. (4) Le croira-t-on, dans des communes voisines du Mont-Saint-Michel,j'ai vu des chevaux accouplés avec ces entraves ou heudes, comme onaccouple les moutons, c'est-à-dire l'un attaché par la jambe gauche àla jambe droite de son compagnon ! (5) On pense bien que je n'entends nullement fixer le nombre ni ladistance ; chacun choisira la dimension à donner à ce bâtimentprovisoire et temporaire. |