Corps

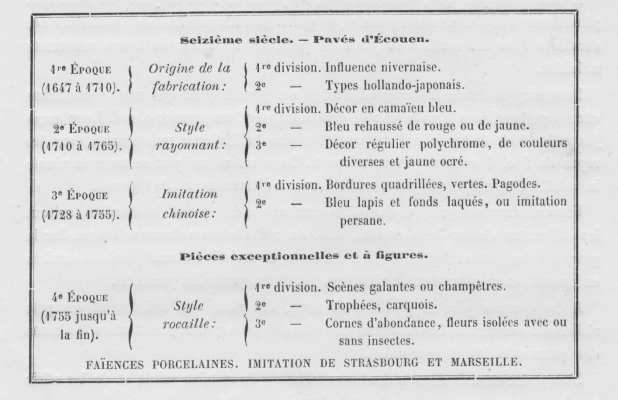

| RIS-PAQUOT, Oscar-Edmond(1835-19..) : Histoiredes faïences de Rouen pour servir de guide aux recherches descollectionneurs.- Amiens : chezl'auteur, 1870.- 45 p.-60 pl. en coul. ; 38 cm. Numérisation du texte et des planches : O. Bogros pourla collectionélectronique de la MédiathèqueAndréMalraux de Lisieux (21.V.2009) [Ce texte n'ayantpas fait l'objet d'une seconde lecture contient immanquablement desfautes non corrigées]. Adresse : Médiathèque André Malraux,B.P. 27216,14107 Lisieux cedex -Tél. : 02.31.48.41.00.- Fax : 02.31.48.41.01 Courriel : mediatheque@ville-lisieux.fr, [Olivier Bogros]obogros@ville-lisieux.fr http://www.bmlisieux.com/ Diffusionlibre et gratuite (freeware) Orthographe etgraphieconservées. Texte établi sur l'exemplaire (auxplanches défraîchies) de laMédiathèque (Bm Lx : norm 32). On peut visualiser directement l'ensemble des planches en suivant ce lien ou une par une dans le corps du texte lorsqu'il y est fait référence(affichage dans une nouvelle fenêtre ou un nouvel onglet). HISTOIRE DES FAÏENCES DE ROUEN POUR SERVIR DE GUIDE AUX RECHERCHES DESCOLLECTIONNEURS. OUVRAGE AVEC TEXTE, ORNÉ DE 60 PLANCHES MISES EN COULEURS A LA MAIN, PAR RIS-PAQUOT, ARTISTE PEINTRE, AUTEUR DES 120 COSTUMES ET TYPES BRETONS, RÉPARATEURD'OBJETS D'ARTS,TABLEAUX, ETC. Tirage à 500 exemplaires numérotés. 153eme Exemplaire. AMIENS, Chez l'Auteur, rue de Beauvais, 126. 1870 ~*~HISTOIRE DES FAÏENCES DE ROUEN N°1. Armes d'ERNAULT, Écuyer, Seigneur de Tocquancourt (Normandie). Porte : D’azur auchevron d’or, accompagné de trois roses de même :deux en tête, une en pointe. (Sur un plat de la collectionde M. RaoulMellier (Abbeville). N°2. Armes du duc FRANÇOIS III d'Arcourt, Gouverneur de Normandie. Porte : De gueules àdeux fasces d'or. (Sur une assiette ; Musée deRouen). N°3. Armes de FROULY-TÉSSE, Évêque du Mans. Porte : D'argent ausautoir de gueules bordé, dentelée de sable. (Surun casque ; collection de M. de Glanville). N°4. Armes de LEPREVOST, Écuyer, Seigneur de la Moissonnerie(Normandie). Porte : D'azur au liondressé d'argent, tenant entre les pattes unehache de même posée en pal. (Sur un plat de 57 centimètres; collectionde M. Rozot (Abbeville). N° 5. Voir n° 16. N° 6. - Armes de la famille POTERAT. Porte : D’azur auchevron d’argent, surmonté de trois étoiles d’or,dont deux en tête, une en pointe. (Sur un plat ; Musée deRouen.) N°7. Armes des BOUFFLERS, Seigneurs de Remiencourt. Porte : D'argent àtrois molettes de gueules, deux et un, accompagnéesde neuf croisettes de même : trois rangées en chef, trois en face ettrois en pointe, celles-ci posées deux et une. (Sur unplat octogone de40 centimètres sur 30 ; collection de M. Delaherche (Beauvais). N°8. Initiales. N°9. Voir n°16. N°10. Armes d'ANZERAY, Écuyer, Seigneur de Courvaudon de la Gogne(Normandie). Porte : D'azur à troistêtes de Léopard d'argent, posées deux et un.(Sur un plat à la corne ; collection de M. Delaherche (Beauvaie). N°11. Armes des ducs de CHAULNES (Picardie), et d'AILLY, Écuyer,Seigneur d'Annery (Normandie). Porte : De gueules à lacouronne de laurier d’argent, au chef échiquetéd’azur et d’argent, de trois traits. Ecu sur le tout d’azur au lion degueules. (Sur un plat ; collection de M. Larangot(Amiens). N°12. Armes du duc de SAINT-SIMON et de sa femme. Manteau de Pair deFrance ; — Couronne ducale ; — Collier d'ordre de Chevalerie. Porte: Le 1er écarteléau 1er et 4e, échiqueté d'or et d’azur au chefd'azur, chargé de trois fleurs de lis d'or (qui estVermandois), 2e et3e de sable à la croix d argent chargée de cinq coquilles de gueules(qui est Rouvroy Saint-Simon). Le 2e porte : Écartelé au 1er et 4e àune bande d’azur, au 2e et 3e à un lion rampant (lafemme). (Sur unplat de 55 centimètres de long et 39 de large ; collection de M.Dutuit). N°13. Armes de la famille Charles-François-FrédéricMONTMORENCY-LUXEMBOURG, Chevalier des Ordres du Roi, duc de Peny. Porte : D'or à la croixde gueules, cantonnée de seize alérins degueules, la queue nouée, fourchée et passée en sautoir, armée,lampassée et couronnée d'or (qui est Luxembourg). (Sur unplat :longueur 47 cent., largeur 35 ; collect. de M. Gustave Gouellain(Rouen). N°14. Planche 4. Porte : D'azur audextrochère armé, mouvant du flanc dun nuaged'argent, tenant une épée de même à la garde d'or, surmontée d'un coeurde même, accompagné de deux étoiles d'or. Le 2e écussonporte : D’azurau dextrochère d'argent, mouvant dune nuée à senestre de même, tenantune branche de lis à quatre pétales et tigée aussi d'argent.(Sur uneassiette ; collection de M. Delaherche (Beauvais). N°15. Planche 9. Armes des DE LANGLE, Seigneursde Mosny-Dardez(Normandie). Porte : D'azur à lafasce d’or, accompagnée de deux glands de chêned'argent en chef d'une rose de même en pointe. (Collectionde M. Delpech(Amiens). N°16. Planche 15. Porte : Le 1er degueules à la croix d'argent. Le 2e porte : D'azur auxtrois chevrons d’or, surmontés de deux besans de même.(Musée Napoléon,Amiens). INTRODUCTION. Arslonga, vita brevis, experientia fallax. L’art est long à apprendre, la vie courte, l’expérience trompeuse. C'est pénétré de cette vieille maxime que j'ose aujourd'huientreprendre cet ouvrage concernant les Faïences rouennaises. Abréger l'étude approfondie de l’art déjà si long et difficile àapprendre par lui-même, éviter la perte du temps, indiquer d'unemanière claire et précise les caractères pour ainsi dire classiques dechaque époque, de chaque fabrique, la date de leur création, les signesdont se servirent ces différentes industries pour désigner laprovenance des objets ou leur forme : tel a été notre but. Désigner les marques qui servirent de sceau pour distinguer entre ellesces diverses fabriques sera pour nous l'objet d'une étude spéciale. Les planches que nous avons jugé nécessaire de joindre à cet ouvrageserviront à éclaircir les doutes qui pourraient s'élever relativement àcertaines pièces, et aussi à exercer l'oeil à la connaissance des formeset à l'agencement des décorations dont se servirent autrefois lesnombreuses manufactures. Désirant éviter l'écueil dans lequel sont tombés la plupart de ceux quiont représenté ces sujets par la lithocromie, nous avons cru devoirretoucher nos planches à la main pour rendre plus exactement le colorisde ces pièces qui à lui seul sert de type à toute la classe desfaïences de Rouen. Pour mieux faire sentir la forme de ces objets, nousavons eu quelquefois recours à des perspectives exagérées. Voulant,avant tout, être un guide sûr pour l'acheteur, nous nous sommesscrupuleusement attaché a l'exactitude des détails ; de làl'irrégularité que présentent certains d'entre eux, heureux si le fruitde nos travaux peut servir ù ceux qui, avec une bienveillance touteparticulière, ont mis à notre disposition les pièces si rares querenferment leurs riches collections. Plusieurs ouvrages sérieux nous ont servi à recueillir les datessuccessives de l'établissement des différentes fabriques et des faitsprincipaux qui s'y rattachent ; puis, nous les avons compulsées dansleur ordre chronologique pour rendre plus faciles les recherches àopérer. Ce qu'il faut, avant tout, au collectionneur, c'est un guide pratiquefacile à consulter, évitant la perte du temps et les recherchestoujours fastidieuses. Collectionner devient pour l'homme intelligent et actif une nécessité,un besoin. Quoi de plus déplorable en effet que ces heures passées dansle désoeuvrement et l'oisiveté, compagnes inséparables de la tristesseet de l'ennui. Collectionnons donc, ne serait-ce que comme simple occupation. Que dejoie, que de souvenirs rappelle l'aspect de ces objets : celui-ciprovient d'un vieil ami dont le souvenir renaît à sa vue ; celui-là aété trouvé dans un lointain voyage ; cet autre fut conquis dans unevente, et non sans quelque peu d'adresse, sur un confrère désireux d'enenrichir sa collection, etc. N'hésitons donc pas à employer quelques capitaux qui, placés avecdiscernement, au lieu de ruiner, ne peuvent qu'enrichir. En effet,depuis quinze à vingt ans, les objets de curiosité n'ont-ils pas doubléde leur valeur ? néanmoins cette progression ne se ralentit pas ! Nous avons remarqué que les dames en général, lorsqu'elles s'occupentd'arts, brillent par l'exquise délicatesse qu'elles apportent dans lechoix de leurs collections ; et souvent elles dépassent par leur ardeuret leur persévérance toute la sagacité de la gente masculine. Il est de première nécessité que les collections soient entretenuesdans le plus grand état de propreté, pour pouvoir rivaliser avec lessomptueuses demeures qui les renferment. Rejetons comme un manque degoût ces objets couverts d'une épaisse poussière que certainespersonnes se font un plaisir de conserver comme cachet d'ancienneté.C'est sous cette couche de saleté que se dissimule souvent la fraudequi existe dans le commerce de la curiosité. Réparons le plus qu'ilnous est possible les pièces avariées ; l'oeuvre, quand ce travail estbien exécuté, ne perd en rien pour cela de son caractère d'ancienneté,ni de son mérite artistique. CHAPITRE Ier. CÉRAMIQUE. — PROVENANCE DU MOT FAÏENCE. Avant d'entreprendre l'histoire de la céramique, il est utile deconnaître l’étymologie de ce mot qui dérive du grec kérameus, quisignifiepotier (c'est du reste le nom que les Athéniens donnaient aux endroitsous'exerçait cette industrie), et du latin sigulinus quisignifie aussipotier. L'art céramique bien compris, envisagé dans tout ce qu'il a denoble et grand, est par lui-même l'art décoratif par excellence ; ilrenferme l'architecture de tous les peuples ; tous les ordres y sontréunis, en remontant jusqu'à la plus haute antiquité. La faïence est une poterie tendre et opaque composée de deux matièresdont l’une est fusible : l’émail ; l'autre infusible : l'argile, qui enest le corps et qui a la propriété de conserver sa forme sous l'actionde la chaleur qui est nécessaire à la vitrification de l'émail et de lacouleur. L'origine du mot faïence n'a pas encore été définie d'une manièrecertaine. Plusieurs versions existent â ce sujet, et nous avons crudevoir lesprésenter toutes à nos lecteurs qui jugeront et adopteront celle quileur semblera la plus rationnelle. Le mot faïence dériverait de Faenza, petiteville d'Italie qui, versla fin du XVe siècle, fut si célèbre par ses fabriques de margoliques,et dont laréputation acquit pendant longtemps une renommée tellement grandequ'elle fit donner le nom de faïence de Faenza à toute unecatégoriede ses poteries. D'après M. Billon, dans son ouvrage intitulé l’Art de terre chez lesPoitevins, il fait provenir ce mot de Fayence, ville deProvence,aujourd'hui chef-lieu de canton du département du Var, située à 19kilomètres de Draguignan et à 20 kilomètres de Grasse, qui en 1592jouissait d'une grande renommée relativement à ses fabriques deverriers et faïenciers. Enfin Valence, ville d'Espagne, qui fut pendantlongtemps un centre de fabrication bien connu, serait venue prêter sonconcours pour former le mot faïence par corruption de son nom ; ce quinous fait pencher pour cette version, c'est un acte daté de 1646 etenregistré, relatif à des poursuites intentées par Edme Poterat contreJean Custode et autres, dans lequel les mots faïence, faïencier etfaïencerie sont écrits vallence, vallenderet vallencerie. C'est en 1492 que figure pour la première fois le mot faïence dans unédit de Charles VIII, par lequel il accorde des statuts aux verriers etfaïenciers de la ville de Rouen. L'origine de la porcelaine française serait due à un Rouennais. M.Pottier, dans son excellent ouvrage sur les faïences de Rouen,l'attribue avec juste raison à Louis Poterat ; des preuves authentiquesviennent justifier sa croyance. C'est en effet un acte existant dansles archives du Palais de Justice de Rouen, daté de 1673, par lequelPoterat fait mention de sa découverte et reçoit du roi des lettrespatentes. La porcelaine tendre ne se fit à Saint-Cloud qu'en 1695, sous ladirection de M. Morin. DE LA FABRICATION. La fabrication de la faïence dans la ville de Rouen fut, dès son début,entourée d'un voile impénétrable ; les divers essais de cet artnaissant furent-ils cachés à tous les yeux, ou bien encore les artistesétrangers venus de l'Italie, de la Hollande, n'avaient-ils pas encorefait invasion dans ce pays ? Toujours est-il que les nombreusesrecherches auxquelles se sont livrés les divers auteurs n'ont aboutiqu'à dater du milieu du XVIe siècle l'origine de la fabrication danscette ville. Pour faire la faïence on se servit de différentes terres réduites enpâte à laquelle les ouvriers modeleurs donnaient la première façon.Ainsi préparée, la pièce passait entre les mains du tourneur pourrecevoir sa forme définitive. C'est en cet état qu'elle subissait lapremière cuisson ; ensuite le décorateur s'en emparait pour lui donnerla couche de blanc (1). C'est enduite de cette préparation qu'elleétait propre à recevoir la décoration. On la remettait au four pour la dernière fois, d'où on ne la sortaitqu'après complet refroidissement. Le travail était alors entièrementterminé, et les faïences étaient déposées dans les magasins pour êtrelivrées au commerce suivant ses besoins. CHAPITRE II DES TERRES. — DU FOURNEAU ET DE L'ÉMAIL. Les terres que l’on employait pour la fabrication étaient de deuxsortes : l'une forte et grasse, l'autre légère et sablonneuse. Lapremière, qui était légèrement blanchâtre, se trouvait aux Quatre-Mares(2) ; la seconde, d'un ton rouge foncé, se tirait à Saint-Aubin, à deuxlieues de la ville de Rouen. L'argile s'employait pour les pièces destinées à aller au feu ; elleétait extraite de la forêt de Londe (2). C'est le mélange de ces terresen différentes proportions qui donnait au biscuit (3) cette teinte quipasse du blanc jaunâtre au rouge brique, suivant que telle ou telleterre dominait plus ou moins dans le mélange. Il ne faut donc pas croire, comme on est porté à le faireordinairement, que le biscuit de toutes les pièces de Rouen dûtprésenter sous l'émail une teinte jaune pâle. Ce serait une erreur ; lacouleur variant du clair au rouge brique. Le mélange des terres, qui différait dans ses proportions suivantchaque fabrique, étant terminé, on les jetait dans une fosse où ellesétaient réduites à l'état de bouillie fort claire, ce qui permettaitd'en extraire toutes les impuretés si nuisibles à l'accomplissement desautres opérations. Cette eau boueuse était ensuite passée à travers untamis de crins fort serrés qui ne laissait passer que les grains desable les plus fins et les parties de la terre grasse jointe à l'eau.Ce liquide était recueilli dans une fosse spéciale où on le laissaitreposer, se clarifier et déposer au fond toutes les parties terreuseset sablonneuses qu'il renfermait ; on faisait alors écouler l'eau et,après évaporation, on retirait ce limon avec des pelles de bois pour leporter dans une pièce située près du four ; là se continuaitl'évaporation. Le degré de consistance atteint, elle était transportéedans les caves où elle conservait sa souplesse et l'élasticiténécessaire au travail. Avant son emploi, la terre était soumise à unbattage réitéré dont le but était de chasser les bulles d'air quipouvaient encore y rester. C'est ainsi préparée qu'elle était apte à recevoir la forme qui luidevait être donnée par la main de l'ouvrier modeleur et rectifiée parl'opération du tour. Il y avait aussi des pièces qui se faisaient au moule. DU FOUR. La construction du four était la chose principale ; tous les soins yétaient apportés. Il avait la forme d'une chambre carrée plus ou moinsgrande, selon l'importance des établissements. Ordinairement, il étaitde 4 mètres (4) de longueur sur 3 mètres et demi à 4 mètres (5) delargeur, et 6 mètres de hauteur dans oeuvre. La brique et la tuile entraient dans les matériaux que l'on employait ;le tout était relié par la terre grasse qui, par la cuisson, devenaitaussi dure que la brique. Les murs avaient au moins 20 pouces d'épaisseur ; deux ouvertures yétaient ménagées l’une sur l'autre et recevaient le nom de bouches ;elles servaient a entrer et à sortir les objets destinés à la cuisson.Dès que le four était plein on lutait ces bouches avec des briques etde l'argile. De chaque coté de ces bouches se trouvaient les montres,petites ouvertures d'environ 30 centimètres carrés, qui servaient àexaminer l'effet du feu et le progrès de la cuisson. Le comble de cette pièce était percé de trous lesquels correspondaientavec d'autres également pratiqués dans le parquet de la chambre quiétait fait de tuiles, la séparait d'une cave ayant exactement les mêmesdimensions, sauf la hauteur, qui n'était que de 1 mètre 30 c. C'est àtravers ces trous que passaient la fumée et la flamme ; celle-ci,chassée par l'air inférieur et aspirée par l'air supérieur, s'échappaitpar les ouvertures et allait distribuer jusqu'au haut sa chaleur et saforce. Vis à vis, et en dehors de la cave, se trouvait le foyer, lequel n'enétait séparé que par une grille nommée hallandier ; le feucommuniquait par cette grille avec la cave et y projetait sa chaleur,qui se répandait ainsi également dans toutes les parties du four. Les pièces étaient placées dans des cylindres de terre nommés cazettes (6) quel'on rangeait symétriquement dans le four, enlaissant toutefois un intervalle de quelques centimètres entre chacune,pour donner un libre cours à la flamme. DE L'ÉMAIL. Pour appliquer l'émail, il fallait que l’objet eût subi sa premièrecuisson et qu'il fut recouvert de la couche de blanc liquide danslequel on le trempait ; une fois sec, on le recouvrait de poudred'émail, substance que l'on produisait par la calcination de 100parties de plomb et 20 parties d'étain. Le résultat ainsi obtenuprenait le nom de calcine,poudre jaune insoluble dans l'eau (c'estun stannate plombique dans lequel l'oxyde joue le rôle d'acide). L'émail est un silicate d'étain et de plomb ; pour le former oncombine, à une haute température, l'acide cilicique, principevitrifiable infusible par lui-même, avec la calcine qui remplit lafonction de base, et à laquelle on ajoutait encore du sel marin commesupplément de fondant. Après la fusion de l'émail et son entierrefroidissement, il était concassé et broyé à l'eau sous des meules,puis réduit en bouillie dans laquelle on plongeait les pièces déjà àl'état de biscuit. Alors l'émail y adhérait aussitôt et ne tardait pasà sécher ; une fois sec, le peintre s'emparait de l'objet, qui étaitpropre à recevoir la décoration. C'est à ce procédé, qui prenait alorsle nom de peinturesur le cru, que nous devons le dessin moelleux, siordinaire dans la fabrication des faïences de Rouen. D'après Dassieux, l'émail est un verre rendu opaque par l'introductiond'une certaine quantité d'oxyde d'étain. L'émail stammifère (7) fut découvert en 1432 par Lucca dellia Robbia,célèbre sculpteur italien, qui, à sa mort, en transmit le secret à safamille. La composition de l'émail est restée pendant bien longtemps un secretque conservaient les maîtres de manufactures. Aussi combien de temps leperfectionnement de ce procédé a-t-il été long à arriver ; que detravaux superflus, que de peine et de labeurs les ouvriers se seraientévités si, confiants dans les progrès de la science, ils avaientabandonné plus tôt à la chimie les soi-disant secrets de leur art. Dès que la pièce avait reçu sa décoration, on la renfermait dans desboîtes de terre cylindriques, que nous avons désignées du nomde cazettes,et qui avaient pour but de la protéger du contact de laflamme, de la poussière, ainsi que des cendres qui s'échappaient doshallandiers. La dernière cuisson se faisait à une température très-haute qui duraiten moyenne 20 heures ; de là, du reste, dépendait l'adhérence del'émail, sa blancheur et son brillant. CHAPITRE III. DE LA DECORATION ET DES DIFFERENTS STYLES. Le premier genre de décoration employé fut le camaïeu bleu, tel qu'ilse rencontre dans les faïences de Delft, que l'on imita, du reste,pendant quelque temps. Ce qui fait reconnaître les Rouen de ces dernières, c'est l'absence despiqûres que l’on trouve fort souvent dans l'émail au revers de cespièces ; les teintes du Rouen sont fondues, sa pâte est plus épaisse etpar conséquent plus lourde. Le brillant de son émail est transparent ;son bleu a aussi plus de vigueur que dans les autres faïences. Au bleu devenu trop monotone on joignit le rouge pour en rehausserl'éclat ; peu à peu des essais successifs firent découvrir le jaune etle vert. Bien que les peintres n'eussent en leur possession que cesquatre couleurs, ils n'essayèrent pas moins d'en former d'autres sur lapalette ; à l'aide de mélanges ils obtinrent une série de tonsnouveaux, mais la cuisson en détériorait souvent les combinaisons etramonait le tout à une seule et même teinte. Privé de cette ressource, force fut d'abandonner l'imitation exacte dela nature pour se retrancher dans un genre purement décoratif et defantaisie. C'est alors qu'apparut l'ornementation dite à broderie, sijustement appréciée des amateurs, et qui ne tarda pas à être suivie parle style rayonnant, avec ses nombreuses réserves. Le règne de Louis XIV nous donna le camaïeu bleu rehaussé de rouge fer.Les coquilles, les draperies furent aussi les ornements usuels de cetteépoque. On garnit les culs-de-lampes d'élégantes corbeilles de fleursdont les rinceaux tortueux s'étendirent dans toutes les directions. Un grand luxe de décoration fut déployé sur tout ce qui fut destiné àl'ornementation. De ce nombre se trouvaient les potiches, lesaiguières, les casques, les consoles, les candélabres, les globescélestes et terrestres, et une quantité d'autres pièces dont le prixs'accrut en raison de la valeur artistique. Les grandes proportions de ces objets permettaient à l'artiste dedonner essor à son génie. Il était du reste plus facile d'y obtenir unensemble que sur la vaisselle plate et régulière. Il est à remarquer que, comme cuisson, les pièces de taille moyenne oupetite sont généralement supérieures aux grandes, ce qui tient àl'impossibilité de renfermer ces dernières dans des cazettes et parconséquent de les isoler de toutes substances nuisibles. Nous croyons devoir indiquer ici l'usage des grands plats que nousrencontrons encore quelquefois et dont le luxe de décors surprend aupremier abord. Leur usage journalier était de servir à l’ornementationdes habitations ; puis ensuite, dans les repas de fête, à contenirdivers aliments. Dans un même plat se trouvait réunie la volailledomestique au gibier, ou bien encore diverses sortes de légumes. Une ordonnance royale qui limitait le nombre des services et desconvives, suivant les différentes classes de la société, était du restela cause de ces mélanges. Par la grandeur des plats et l'agglomérationdes mets, on arrivait à réunir plusieurs services en un seul, et on serenfermait ainsi dans les limites prescrites par la loi. A des époques plus rapprochées de nous, des plats, des assiettes et despots richement ornementés furent offerts en cadeau de noces ; ilsreçurent alors les noms des époux et la date de leur union. L'usage fut aussi de décorer des brocs à l'image de certains saints etde les offrir aux heureux possesseurs de ces noms le jour de leur fête. DU STYLE. Il ne suffit pas d'entasser pêle-mêle les trésors qui ont survécu àtous les désastres des temps ; il faut encore apporter dans leurrangement un certain ordre, c'est-à-dire les classer catégoriquement,les assembler par rang d'âge, suivre leurs progrès, leur apogée, pourarriver ensuite à leur décadence. C'est là la véritable étude àlaquelle le collectionneur doit se livrer. En embrassant d'un coup d'oeil tout l'ensemble de la fabricationrouennaise, nous sommes amenés à conclure qu'il n'y a eu dans son coursque quatre grandes époques que nous définissons et datons ainsi : 1re Époque, de 1647 à 1710, débuts des Poterat père et fils ; 2e — de 1710 à 1765,style rayonnant et ses composés ; 3e — de 1728 à 1755,imitation chinoise ; 4e — de 1755 jusqu'à lafin de la fabrication, le style rocaille et l’imitation. Pour rendre plus facile la classification et éviter un long et pénibletravail, nous avons cru nécessaire dé rapporter ici le tableausynoptique qui suit, et que nous empruntons à l’excellent ouvrage de M.André Pottier (8).  ORIGINE DE LAFABRICATION. Comme on le verra dans le cours de cet ouvrage, ce sont les ouvriers deNevers qui, par leur émigration vers Rouen, apportèrent dans cetteville leurs procédés et furent, par leur genre de décoration, lespremiers auteurs de l’influence nivernaise, types qui caractérisent sibien l'origine de la fabrication. L'Italie et la Hollande fournirent aussi leur monde, qui n'abandonnapas de suite sa manière de faire ; de là dérive le typehollando-japonais, dont la Planche 2 représente un spécimen. Il ne pouvait en effet en être autrement, puisque chaque ouvriertravaillait alors suivant les données des fabriques d'où il sortait. STYLE RAYONNANT. Ce ne fut que vers 1710 que se créa d'une manière positive le stylerayonnant, dans lequel se rangèrent les dessins dits à broderies,dont les motifs furent empruntés aux étoffes, aux dentelles et auxpassementeries qui se faisaient alors. La marqueterie, la damasquinerie fournissent aussi leurs modèles queles artistes agencèrent avec de capricieux rinceaux et de gracieusesvolutes ; le tout était relié par de légers fleurons que des noeudsélégants achevaient de retenir. Un caractère particulier à remarquer dans le style rayonnant consistedans le dessin qui se détache en blanc sur un fond bleu ; c'est-à-direque par lui-même le sujet se trouve comme enlevé en blanc au milieud'un placard de bleu. De là dérive le nom de broderie dite à réserve.Il arrive quelquefois, mais à de rares exceptions, que, dans une piècedécorée entièrement sans réserves, le dessin entier se détache en bleusur le fond de la pièce, qui est l'émail blanc. Le rehaut en rouge et jaune n'a été employé dans les parties réservéesque pour rompre la monotonie et rendre l'objet plus joyeux. (Voir lesPl. 19, 20, 21et suivantes.) En examinant bien attentivement quelques pièces du style rayonnant,nous sommes amenés à conclure qu'il se distingue par les caractères quisuivent : Il existe à environ 1 centimètre de l'objet une ligne bleuequi en décrit la forme et sur laquelle vient s'adosser une série demotifs d'ornementation qui se trouvent renfermés dans une espèced'écaille ou de baldaquin dont les formes varient à l'infini, et dansl'intérieur duquel il existe presque toujours un dessin régulier enréserve et dont le centre est généralement une fleur. (Voir Pl. 28.) Pour joindre ces écailles, dont le nombre varie suivant leur longueur,on se sert de guirlandes de feuilles ou de fleurs desquelless'échappent, à leur tour, de petits fleurons (Voir Pl. 25et 28.)Cesfleurons se groupent d'eux-mêmes autour d'autres ornements et servent àles rapprocher plus ou moins du centre de l'objet qui consiste souventen un cul-de-lampe tiré des dessins du temps. Ils représentaient descorbeilles de fleurs, des vases de fruits (Pl. 25, 28, 30, 33), ouencore, par exception, des armoiries. (Pl. 4, 9, 15.) Ce qui fit le succès de ce style, c'est qu'il fut purement décoratif.La lumière et l’ombre furent entièrement inutiles à son effet, n'ayantà représenter qu'un dessin plat et sans relief. La Hollande et le Japon eurent aussi leur décor rayonnant. APOGÉE. En même temps que le décor polychrome étalait à nos yeux sesséduisantes couleurs, la fabrication, dans un dernier effort couronnéd'un plein succès, nous donnait ces charmantes pièces couvertesd'arabesques noires sur fond jaune ocré (Voir Pl. 35), dont l'élégantet capricieux dessin couvrait presque entièrement la surface. M. Dutuit est l'heureux possesseur d'un des plus riches spécimens de cegenre. Il consiste en un surtout de table dont le sujet centralreprésenteVénus entre deux satyres. La longueur de ce surtout est de 45centimètres sur 34 de large. DU DÉCORPOLYCHROME. Le dessin dentelle en camaïeu bleu exigeait de la part des décorateursune application soutenue et surtout de grands soins dans son exécution; aussi son prix de revient était-il relativement assez élevé. Pourobvier à ces inconvénients, et surtout pour livrer à bon compte, onemploya les couleurs rouges, vertes et jaunes à l'ornementation. Les fleurs reçurent sur leurs pétales une teinte tantôt rouge, tantôtbleue ; le jaune servit à marquer les étamines. Le feuillage, lui, futrecouvert d'une teinte verte. Tout cet ensemble prit le nom de décorpolychrome. L'éclat de cet assemblage permettait une mainmoins habileet dissimulait mieux les imperfections de la fabrication. Les motifs de ferronnerie habilement disposés fournirent, ens'entremêlant aux fleurs, de gracieux spécimens de ce genre. (Voir Pl. 32et 33.) IMITATION CHINOISE. L'engouement qui se produisit en France à la vue de quelques spécimensde porcelaine de la Chine que des missionnaires avaient rapportés, netarda pas à faire germer dans le cerveau des artistes et chez lesmanufacturiers une nouvelle idée de lucre. Aussi les sujets chinois nefurent-ils pas longtemps épargnés par la reproduction, qui, dès ledébut, les copia servilement et ensuite les interpréta à la française. En abandonnant la régularité du style précédent, le premier pas futfait vers la décadence. Le désordre régna sur tous les points ; ledessin n'eut plus de proportions. La perspective fut entièrement méconnue (Voir Pl. 39, 43 et 44); lessujets souvent détachés les uns des autres ne présentèrent plusd'ensemble (Voir Pl. 43) ; les bordures n’eurent plus aucun rapportavec le sujet du centre. On se servit de toutes les couleurs, surtoutdu rouge, avec excès ; l'émail reçut une teinte verte qui, avec lequadrillé vert de la bordure, présentait un aspect mou et sans vigueur.(Voir Pl. 37.) Le décor en bleu lapis et fond laqué fut fait en surcharge sur le fond,c'est-à-dire que la couleur fut posée sur la couleur. (Voir Pl. 45.) Ces pièces furent d'une exécution très-soignée ; quelques-unesreprésentent des sujets mythologiques. L'encadrement sur le marly(9) est produit par une guirlande defleurs et de fruits sur fond bleu lapis (Voir Pl. 46).Cette décorationse rapproche beaucoup de la fabrication de Nevers, qui a excellé dansce genre. STYLE ROCAILLE. Fatigué bientôt d'un assemblage si pauvre et si peu attrayant, onchercha à créer un nouveau genre. Pour y arriver, on se rejeta sur lamode du jour, sur les meubles, sur les tentures, sur les estampes ;tout en un mot servit alors de modèle. Il y avait là beaucoup à puiser,car le goût raffiné du luxe avait largement doté l'époque. Les fleurs, les oiseaux, les arabesques, la végétation, lescoquillages, tout s'entrelaça dans ce nouveau genre d'ornementation,qui prit le nom de rocaille.Les peintres de cette époque étaient sifamiliers avec la représentation des scènes bachiques et galantes,qu'ils les reproduisaient fort souvent ; de là ces sujets si piquantsqu'on rencontre encore par hasard. Toutes ces débauches de l'art nefirent que l'entraîner vers sa ruine. Au rocaille vint se joindre legenre dit aucarquois, d'origine chinoise, et représenté par desattributs d'armes ou de musique. Le tout mêlé d'oiseaux avec bordurerocaille. (Voir Pl. 49 et 50.) Ensuite arriva le type dit àla corne, qui se composait d'une cornerecourbée en spirale de laquelle partait une branche de fleursreprésentant le plus souvent des oeillets colorés d'un rouge et d'unbleu très-éclatants. Des insectes et des papillons prenaient leursébats au milieu de ces branches. (Voir Pl. 56.)D'autres fois cettecorne est coupée par le milieu ; elle prend alors le nom de cornetronquée, (Voir Pl. 57.)Les dessins chinois s'y trouvent retracés pardes barrières, des épines, des haies qui sont toujours peintes d'unrouge très-vif. Après cette division venaient les fleurs isolées, qui consistaient enroses, oeillets, tulipes, etc. (Pl. 51, 52, 53et 54.)Ces fleursétaient généralement jetées isolément et avec un certain abandon surles surfaces qu'elles étaient destinées à couvrir. Cette décoration futaussi la dernière qui marqua l'époque de la décadence et la fin de lafabrication. IMITATION DESFAÏENCES DE MARSEILLE ET DE STRASBOURG. L'immense succès et la valeur relativement peu élevée de la porcelainene tardèrent pas à déterminer la chute de la faïence : aussi nosindustriels cherchèrent-ils à l'imiter. Des faïences s'en rapprochant furent exécutées à Rouen, vers la fin dudernier siècle. Ces pièces se distinguèrent par la blancheur de leurémail ; elles furent cuites au moufle. De là résulte la fraîcheur deleurs teintes. (Voir, Pl. 60, un spécimen de cetteimitation.) La fabrique qui fut le plus en renom pour ce genre nouveau et quiobtint le plus grand succès, fut celle de Levavasseur. Il y avait àl'Exposition universelle de 1867, deux jardinières, piècesexcessivement rares, provenant de l'établissement que nous venons deciter ; leur forme est exactement celle de notre Planche 53.Labordure, au lieu d'être d'un rouge brun, est d'un rouge laqué, avecpersonnages persans, le tout exactement dans les mêmes tons que notrePlanche 60. Les pièces portent en touteslettres : « Vavasseur, àRouan, » Le musée de Cluny possède aussi dans sa collection unejardinière du même auteur. Notre assiette, Planche 60,provient de la collection de M. Rosot,receveur principal des douanes à Abbeville, qui en possède encored'autres spécimens. CHAPITRE IV. DU PAVAGE. C'est en remontant vers le XVIe siècle que se présente à nous lapremière date qui fixe l'apparition de la faïence à Rouen. Le Magasinpittoresque relate à cet effet un article conçu en cestermes : « Ce fut vers 1530 que François Ier ordonna la construction du châteaude Boulogne destiné à lui servir de rendez-vous de chasse et de lieud'étude où il vivait séparé de sa cour. Ce château fut appelé châteaude Madrid, par allusion au nom de la ville où il avait étéprisonnier. « Ce qui rendait ce château remarquable et en faisait un édifice àpart, c'était le système général de décoration en terre cuite coloriéeet émaillée qu'on avait adopté sur ses façades et même sur les tuyauxextérieurs des cheminées. » Ce genre d'ornements distribués avec goût dans les diverses parties decette architecture, devait produire un effet vraiment merveilleux. L'intérieur du château ne présentait pas moins d'intérêt et étaitdécoré avec le même art ; les cheminées, les plafonds, les parquets,les lambris étaient d'une extrême richesse et d'une grande beauté. Ce fut sous le règne de Henri II, vers 1550, que Philibert Delorme,architecte du roi, fut chargé de terminer ce château ; il exclut alorsl'emploi de la terre émaillée en prétendant que le château de Madridétait, comme il l'a dit dans son ouvrage, un château de faïence. Plus tard, les matériaux de ce château furent vendus ; les terresvernissées tombèrent entre les mains d'un paveur qui les pulvérisa etles convertit en ciment. Parmi les dépenses de ce château on voit figurer les ouvrages en terreémaillée pour une somme de 388 268 francs. Un carreau de pavage, qui se trouve au musée de Rouen, porte la date de1543 ; il est aux armes du connétable. Cette date figure sur le bas dela lame d'une des épées, et sur l'autre se lit la mention : « Rouen,1542. » Trois couleurs concourent à sa décoration, ce sontle bleu, lejaune et le vert. Ces derniers vestiges proviennent du château d'Ecouen (dont l'origineremonte à Henry II) et ont été offerts au musée de Rouen par M.Lejeune,architecte chargé de la restauration de ce château. Il existe aussi, provenant de ce même château, deux tableaux en faïenceémaillée, dont l'un, représentant le dévouement de Mutius Scevola, secompose de 238 carreaux, et mesure en tout 4 mètre 60 c. de haut sur 1mètre 90 c.de large. Il est aussi signé Rouen 1542. L'autre, dont le sujet est le dévouement de Curtius, est aussi dans lesmêmes proportions que le précédent et porte la même date. C'est à unamateur de la ville de Senlis qu'appartient ce précieux trésor ;l'autre fait partie des collections du duc d'Aumale. Dans un récent voyage fait à Beauvais (Oise) pour visiter la splendidecollection de M. Alexandre Delaherche, et y dessiner quelques spécimensmis à notre disposition avec une bienveillance toute particulière, nousavons remarqué de nombreux échantillons de carreaux provenant duchâteau d'Ecouen. Dans ces produits se reconnaît l'ornementationitalienne avec ses procédés ; mais il existe cependant bien des partiesqui se rattachent à la décoration purement française. Ce carrelage peutêtre attribué à Abasquene, que cite la Chronique rouennaise en 1549. D'après ce que nous venons de lire plus haut, les fabriques existaientdonc à Rouen vers le XVIe siècle ; la date 1542 en fait foi, puisquedes carreaux y ont été cuits, et qu'il est de toute impossibilité decuire la faïence dans des récipients de terre vernissée où la terren'arrive pas au delà du rouge cerise. Nous concluons donc qu'il existait à cette époque des fours pour cuirela faïence ; de là aussi une exploitation qui utilisa ces mêmes fourspendant près d'un siècle. Toute trace de fabrication est presque entièrement perdue ; lesquelques épaves qui se retrouvent à de rares intervalles n'ayant nidates, ni marques certaines, l'on ne peut que former des hypothèsesqu'aucunes preuves ne peuvent justifier. CHAPITRE V. RÉSUMÉ DE L'HISTOIRE DE LA FABRICATION ROUENNAISE ET DE LA FORMATION DE SES MANUFACTURES PAR DATES CHRONOLOGIQUES. L'émigration des ouvriers nivernais vers Rouen ne date que de lapremière moitié du XVIIe siècle. Ils apportèrent dans celle ville leurindustrie et le mode de manipulation qui leur était propre. De làdérive le type nivernais (V. Pl. 6et 16)dont l'influence se fitencore longtemps sentir dans les débuts de la fabrication rouennaise. L'Italie et la Hollande fournirent aussi vers cette époque des ouvriersdéjà familiers avec les divers procédés qui s'exerçaient chez eux. Ilsnous mirent en possession des sujets japonais qui étaient alors envogue dans leur pays. Ce genre fut désigné sous le titre defaïence hollando-japonaise.(V. PL 2e.) 1634 à 4644 - Aucune école n'est encore formée à cette époque ; chaqueouvrier travaille à part, employant les recettes qui lui sont propresou celles des fabriques d'où il sort. Un caractère tout particulier se remarque cependant dans les pièces quinous sont passées entre les mains, c'est la blancheur de l'émail, quiprovient de ce que cette substance est exempte de plomb. 1640 - Ce ne fut que vers 1640 que Nevers initia entièrement lafabrication rouennaise à ses secrets. 1644 - Des lettres patentes accordées à Nicolas Poirel, sieur deGrandval, huissier du cabinet de la reine Anne d'Autriche, portent ladate de 1644 ; elles sont relatives à l’établissement d'une manufacturede faïence. Ce privilège, qui dès le début n'était que de trenteannées, fut porté, un an plus tard, à cinquante, et expira en 1698. Les ouvriers de cette fabrique venaient en grande partie de la Hollandeet de l'Italie ; quelques-uns d'entre eux avaient aussi travaillé àLille. La forme de l'ornementation italienne prévalut quelque temps dans lesdifférents essais auxquels se livra Nicolas Poirel. Ce type estreprésenté, dans l'ouvrage de M. Pottier (10), par le Plat à laCentauresse. L'établissement dont Nicolas Poirel était le titulaire privilégié futexploité par le sieur Edme Poterat. Le camaïeu bleu, dont les tons tiraient sur le bleu ardoisé, était leseul employé à cette époque pour la décoration. 1646 - Ce fut vers 4646 que Dimois et de Villerai fondèrent deuxmanufactures. Dimois seul se serait établi en vertu de lettres patentesqui furent régulièrement enregistrées. 1647 - En 1647 cesse toute incertitude ; l'art arrive à Rouen parl'intermédiaire de Nevers. Le genre de décoration, le nom des peintres nous sont connus dès cetteépoque. Le plat à la centauresse, dont nous avons parlé plus haut, porte aurevers la mention suivante : Faict à Rouen, 1647.Il est attribué àEdme Poterat et provient de la fabrique de Nicolas Poirel ; il setrouve maintenant dans la collection de M. Gustave Gouellain, de Rouen.Le marly est orné de quatre miroirs vénitiens séparés les uns desautres par des fleurs et des ornements dans le genre persan ; au centrese trouve le sujet principal : la Centauresse, dont le haut du corpsest celui de la femme, le tronc celui du cheval ; elle tient un dard àla main. — Ce plat est le véritable type de l'origine italo-nivernaise. Le musée de Rouen possède une bouteille à l'usage de pharmacie qui estde fabrication primitive, et porte la date de 1647 ; ainsi qu'un platayant la même date et qui est aux armes de la famille Poterat ;l'écusson est posé sur le marly. Le reste du plat est entièrement privéde décors. (V. Pl. 1re, fig. 6.) 1648 - Le goût franco-nivernais se fait sentir dans toute sa force ;cette cause est due au grand nombre de fabricants et ouvriers peintresnivernais établis à Rouen vers cette époque. Voici leurs noms et la date de leur arrivée à Rouen.

INVENTION DURACCOMMODAGE DE LA FAÏENCE. Nous avons cru être agréable à nos lecteurs en leur transmettant iciune note relative au raccommodage de la faïence, qui date ducommencement du XVIIIe siècle. « Ce fut à Paris que l’on trouva le moyen de tirer parti de la faïencecassée en rajustant ses fragments au moyen d'un fil d'archal. « Cette invention est due à un nommé Delille, natif du village deMonjoie, en Normandie. « Le succès qu'il obtint rapidement dans un grand nombre de cuisines etde petits ménages fit prendre un tel développement à cette petiteindustrie que les faïenciers, auxquels elle causait un tortconsidérable, voulurent la faire prohiber et intentèrent un procès àceux qui l'exerçaient. Mais la bonne cause triompha, et un arrêtdéclara libre la profession du raccommodeur de faïence (12). » 1668 - Une terrible épidémie vient tout à coup désoler toute laNormandie. La peste, ce fléau redoutable, ne tarda pas à étendre sesravages jusqu'à la ville de Rouen, qu'elle dépeupla presqu'entièrement.Son apparition, qui plongea toutes les familles dans le deuil et leslarmes, paralysa aussi tout commerce ; on abandonna entièrement lesateliers ; on déserta même la ville. Ce ne fut qu'en 1670 que cesravages cessèrent ; ce n'est qu'à grand'peine et après de longueshésitations que le travail interrompu fut repris. 1670 - L'année 1670 donna naissance au décor dit à broderie, qui estsans contredit le plus joli, le plus recherché. Il fut créé par lesPoterat. Dans cette ornementation se rencontrent les dessins symétriques etrayonnants, avec réserves sur les blancs du fond que du bleu foncé encadre. Cesréserves sont quelquefois rehaussées de rouge ou de jaune obscur. Lesrinceaux contribuèrent aussi par leur élégance à la richesse de cetteornementation. 1673 - Louis Poterat, de Saint-Sever, reçoit des lettres patentes quilui sont données par le roi Louis XIV. Elles sont signées par le roi,par Colbert, ministre, et portent la date de Versailles, le dernierjour d'octobre 1673. La teneur de ces lettres accorde un privilège detrente ans qui doit par conséquent expirer en 1703. Il renfermel'autorisation de cuire la faïence imitant la porcelaine de Chine dontPoterat fut le premier inventeur, ainsi que la faïence violette, cellepeinte en blanc, en bleu et en autres couleurs, imitant les mêmesformes que celles de la Hollande. Ce fut Louis Poterat qui le premier innova le style rayonnant ; il futaussi l'inventeur de la porcelaine française, la première qui ait étéfabriquée en Europe, comme le prouve un acte authentique, enregistré auParlement de Rouen, qui fut déposé aux archives du palais de Justice decette ville le 9 décembre 1673. Il nous dota de même de l'imitation chinoise et japonaise dont lesmotifs furent empruntés aux échantillons tout récemment arrivés enFrance. A cette époque ces décors représentaient des arbustes, desmeubles, des fleurs, etc. La bordure de ces plats était de lacomposition du peintre ; par une heureuse réussite, elle s'appropriaitfort bien avec le sujet intérieur. Leur émail se reconnaît par lateinte verdâtre que l'on y a introduite à dessein. Ces pièces étaient de confection tellement grossière qu'il étaitnécessaire de leur faire subir l'opération du tour pour leur donner ledegré de finesse voulu. C'est, il faut y faire attention, à l'aide decette remarque que l'on parvient à classer les divers essais de celleépoque et à les séparer de ceux exécutés à partir de 1728 jusqu'à 1810. Les ouvriers de cette fabrique venaient aussi en partie de la Hollandeet de Nevers. Louis Poterat mourut en 1696 et eut pour successeur de Villeray. Le musée de Sèvres possède un moutardier en porcelaine qui sert despécimen à cette fabrication ; il est aux armes de la famille Asselinde Villequer. M. Pottier, dans son Histoiredes Faïences de Rouen (Pl. 6),en adonné une reproduction d'après les dessins et documents que lui acommuniqués M. Riocreux, le savant et aimable conservateur du musée deSèvres. 1685 - L'inaction dans laquelle se trouve plongée encore une fois lafabrication rouennaise fut occasionnée, à celle époque, par lesquerelles religieuses qui s'élevaient chaque jour. La persécution descalvinistes fut un motif puissant qui paralysa tout. Ce ne fui que leretour au calme qui ramena la reprise des affaires. 1698 - En même temps qu'expirait le privilège de Nicolas Poirel,plusieurs industriels profitèrent de l'occasion pour fonder etexploiter de nouvelles manufactures. Guillebaux s'établit alors rueTousvents. 1699 - C'est seulement de cette époque que datent les premiers essaisde polychromie (du grec πολυς , polys, plusieurs ; χρομος,chromos, couleur)dont l'emploi ne fut tout à fait en vigueur que vers 1710.Le bleu, le vert, le jaune et le rouge sont les couleurs le plusordinairement employées dans cette décoration. Ce nouveau genre netarda pas à prendre une grande extension, vu qu'il exigeait moins desoins de la part des ouvriers et aussi des artistes moins capables. Delà résultait une économie dans la main-d'oeuvre, ce qui permettait delivrer à meilleur marché au commerce un grand nombre de pièces. C'est alors que commencèrent à prendre naissance les dessins dentelles,comme entourage ; mais ce genre ne fut entièrement formé que quelquetemps après. Le musée de Rouen possède une cuvette dont le centre représente unsujet chinois dont la bordure est polychrome. Il est signé Le Brument,1699 Un plat à barbe porte sur son envers la date 1699, etle nom deLouis Leclerc. 1707 - C'est en vertu de la liberté accordée par l'expiration desprivilèges, que Caussy fit construire, rue Saint-Sever, deux foursqu'il exploita avec son fils. Il forma divers apprentis et ouvriersnommés :

En 1707 furent exécutées les quatre Saisons, bustes de grandeurcolossale, en faïence, avec gaine, dont la composition est deVavasseur. A cette date se rattache la création de deux nouvelles fabriquesexploitées par Dubois et Blandin. 1708 - Un ouvrier du nom de Denis Dorio fit la découverte d'un nouveaurouge qu'il employa avec succès pour le décor de la porcelaine. Lespièces exécutées par ce procédé sont fort rares et presque introuvables; cependant le musée de Rouen possède un échantillon de cettedécouverte. Il consiste en une potiche dont le sujet, d'un grand fini,représente Jésus et la Samaritaine ; l'encadrement est formé par uneguirlande de fleurs au milieu desquelles on distingue de nombreusestulipes rouges, fleurs qui ont servi à l'essai de la nouvelle couleur. Un broc, appartenant à M. Delaherche, porte la légende suivante :« Nicolas desMartinet, contrôleur général des finances, 1708. » 1709 - L'abolition des privilèges et la situation précaire des financesdu royaume, que la guerre avait épuisées, vinrent à cette époquecontribuer à l’accroissement et au développement de l'industriefaïencière ; d'un autre côté, le roi Louis XIV, obéissant à un pressantbesoin d'argent, fit le sacrifice de sa vaisselle d'or, qu'il envoyafondre à la Monnaie, et la remplaça par de la vaisselle d'argent àlaquelle il joignit quelques pièces de faïences françaises etétrangères comme ornementation. L'exemple parti d'en haut ne tarda pas à être suivi par les princes etpar les princesses. A leur tour, les hauts dignitaires, courtisansflatteurs, dans le but de gagner les bonnes grâces du roi, suivirentson exemple. Leur argenterie, déposée à la Monnaie, fut convertie enespèces, puis versée dans la caisse du royaume. Dés ce moment, la céramique fut appelée à remplacer les objets précieux; et tout le monde semit en faïence comme le dit le langage dutemps. Ce désintéressement porta, pendant un certain temps, unpréjudice énorme aux travaux d'art. La fonte de ces pièces détruisit àtout jamais ces chefs-d'oeuvre de l'orfèvrerie, dont le travailartistique et la savante ciselure avaient coûté tant de labeurs et deveilles à leurs auteurs. — La valeur des objets précieux ainsi détruitss'éleva à la somme de trois millions. La noblesse fit, dès cette époque, apposer ses armoiries sur la plusgrande partie de sa vaisselle et des objets destinés à son usage.(Voir, Pl. 1re, un spécimen de quelques-unsde ces blasons.) 1712 - Cauchois monte une manufacture qui, plus tard, passe aux mainsd'André Pottier. 1743 - Louis XIV accorde à la fabrique de Rouen le privilèged'employer, comme marque, la fleur de lis. Pour perpétuer le souvenirde cette faveur, il commande à cette époque un service en faïence pourson usage particulier. Quelques-unes de ces pièces sont en lapossession du musée de Sèvres, et portent pour marque cette fleur delis dont nous venons de parler plus haut. Au-dessous se trouve unelettre qui est probablement la signature du peintre. Nous avons.Planche 5, un cache-pot octogone portantcette marque et la lettre P,qui est évidemment celle de la fabrique des Poterat. 1716 - Le musée de Sèvres possède aussi un autel décoré dans la manièrede Delft, et portant la signature Feburier Borne, avec la date 1716. 1717 - Epoque de laquelle date une demande, signée du sieur Poterat, deSaint-Etienne, relative à la suppression de plusieurs fabriques. Danscette réclamation, il allègue le bénéfice de son privilège ; mais aucunarrêt n'est pris à cet égard. 1719 - Une nouvelle manufacture est fondée par un nommé de laMettairie. 1720 - La fabrique du sieur Poterat, de Saint-Etienne, passe, par unacte de vente, entre les mains du sieur Nicolas Fouquet, qui mourut le14 mai. 1742. Ce dernier occupait alors deux peintres connus sous lesnoms de Duverderet et de Jean-Jacques Hachet. Là faïence qui sefabriqua chez lui était très-fine et généralement décorée de dessins enbroderies. 1720 - Etablissement de Mme Lecoq, de Villeray, au faubourgSaint-Sever. 1725 - Le tarif des douanes, dont nous avons signalé l'apparition en1664, subit en cette année 1725 divers changements occasionnés par lafraude qui s'exerçait alors sur une grande échelle. Au lieu de payerpar douzaines de pièces (nombre qui n'était jamais déclaré exactement),il fut perçu cinqsols par 100 pesant, emballage compris. Les deux sphères monumentales qui figurèrent à l'Expositionuniverselle, et dont la décoration est due à Pierre Chapelle, alorsemployé dans la fabrique de Mme Lecoq, de Villeray, sont de cetteépoque. Les piédestaux représentent les quatre Éléments ainsi que lesquatre Saisons ; ces sujets sont enrichis de guirlandes de fleurs avecdes attributs, le tout savamment agencé. Ces pièces symbolisent évidemment l'apogée de l'art ; elles portentpour marques, sur un cartouche ovale : « A Rouen, 1725, peint parPierre Chapelle. » Sur le globe céleste se lit la mentionsuivante : « Glob.Celest. juxta. astrono. recentio D. Hacquet. sac. S. Salvatoris,Rotho. decineavit. » Ce qui signifie : Globe céleste peintsuivant laméthode astronomique de Hacquet, de Rouen. C'est aussi vers cette époque que ce dernier publia son système. 1726 - Fondation de la manufacture de Macarel et Leclerc. 1729 - Établissement du sieur Poitevin, qui, en 1730, eut poursuccesseur Heugue Guillaume. Celui-ci employa les ouvriers dont lesnoms suivent :

1730 - Ce fut Guilbaut qui perfectionna la fabrication représentantl'imitation chinoise. Cette décoration, qui se composait alors depaysages avec fabriques, le tout garni d'arbres impossibles, derochers, de barrières, et même de personnages tout à fait grotesques,prit entre ses mains une tournure tout autre et presque française ; lesbordures renfermèrent des fleurs japonaises, avec quadrillés verts, letout parsemé de petites croix d'un rouge vif. Un service complet, signé par cet artiste, fut fait aux armes des ducsde Montmorency. - (Voir les armes, Pl. 1re.)Un plat, provenant de ceservice, figure dans la collection de M. Gustave Gouellain, de Rouen. Il est à remarquer ici que le genre de décoration employé pour lespièces armoriées ne différait pas de celui en usage dans le commerce,ainsi que le prouve notre Planche 38,qui est, l’écusson en moins, lareproduction exacte d'un plat de ce service. La seule différence quiexiste, c'est que la fleur qui se trouve dans le rond, au milieu dumarly, est remplacée par l'armoirie. Ce plat fait partie de lacollection de M. Delpech, avoué à la Cour impériale d'Amiens. Le dessin ne fut une composition spéciale qu'à de rares exceptions etseulement pour perpétuer le souvenir de faits remarquables. Le décor sur fond bleu lapis et laqué doit aussi provenir de cetétablissement, car on remarque sur les fonds les mêmes quadrillés ainsique les mêmes fleurs. (Voir Pl. 45et 46.) Le travail soigné et délicat de cette fabrique la plaça au premierrang. 1734 - Première époque à laquelle on fait remonter l'origine de lafaïencerie de Sinceny (13), qui peut, à juste titre, être considéréecomme unesuccursale de la fabrication rouennaise. Ses produits, du reste,s'assimilent parfaitement à ceux de cette école ; souvent même ils s'ytrouvent confondus sans qu'il soit possible d'y faire aucunedistinction. J.-B. de Fayard, gouverneur de Chauny et seigneur de Sinceny, fut lepremier autorisé, par lettres patentes signées du roi Louis et datéesde Versailles du 15 février 1737, à établir en son château unemanufacture de faïence.Ces mêmes lettres furent enregistrées au Parlement le 6 juin 1737. Cette date (1734) se retrouve sur une assiette en camaïeu bleuprovenant de cette manufacture ; elle indique ainsi, d'une manièrepresque certaine, l’époque de ses premiers essais. Le camaïeu bleu fut la couleur primitivement adoptée, mais on ne tardapas à y adjoindre le rouge, le jaune et le vert. (Voir Pl. 21, 30, 59.)On se servit du poncif pour exécuter plusieurs dessins d'imitationchinoise. M. Warmont a représenté les fac-simile de ces poncifs dans plusieursplanches de son intéressant ouvrage intitulé Rechercheshistoriquessur les faïences de Sinceny, et dans lequel nous avons puisé quelquesdétails. Le décor à la corne fut aussi de son ressort ; le fini de ses pièceslui valut une certaine réputation. Dans cette ornementation dominait lerouged'oeillet. On exécuta aussi d'autres décors représentant des perruchesjaunes ou vertes perchées avec élégance sur des branches garnies defleurs. (Voir Pl. 59.) Au milieu de tout cetensemble prennent leursébats de légers papillons qui, placés à propos, viennent en rompre larégularité. D'autres fois encore on représenta des animauxfantastiques, dragons et autres. (Voir Pl. 55.)Il se rencontre aussisur certaines assiettes des cartes à jouer entourées d'une guirlande defleurs formant un trompe-l'oeil. Avant de terminer, citons quelques pièces que M. de Robillard deBeaurepaire a décrites dans son ouvrage intitulé Les faïences de Rouenet de Nevers à l’Exposition universelle. Ce sont deux plats ronds ayant le dragon au fond, genre sino-rouennais; plusieurs assiettes à demi-populaires, dont l'une représente uncombat de coqs, l'autre un cordonnier prenant mesure à une jeune femme; une troisième est encadrée d'une bordure rocaille, où se voit unamour portant une corbeille, un soldat battant de la caisse, et unmarchand de peaux de lapins. Leur dessin est d'une couleur éteinte unpeu fade, tel que le décrit le docteur Warmont, page 24 de son ouvrage. Ici nous avons cru utile de citer les noms des peintres ainsi que ladate de leur séjour dans ce centre de fabrication.

1735 - Le musée de Rouen possède un pot, façon anglaise, portant lamention « 1735,Rouen, » et les lettres L C, qui seraientlasignature attribuée à Leclere. — Un encrier en forme de coeur, décorcamaïeu bleu et rouge, existe dans la collection de M. Osval Dimpre, àAbbeville. Il porte la mention suivante : « Marguerite Fougue, femmede François Camus, 1735. » 1736 - Deux plats, appartenant à M. Baudry, Alfred, ont figuré àl'Exposition de Rouen ; l'un porte l'inscription suivante : « Pinxit,1736, C. B. (marque de Claude Borne). » Il a 58centimètres dediamètre ; le sujet central représente Vénus et Adonis ; la bordure estrecouverte de fleurs se détachant sur un fond bleu lapis. — Le secondplat, de même dimension, représente les quatre Saisons, et porte lalégende « Bornepinxit, anno 1738. » Il a aussi pour bordure uneguirlande de fleurs sur fond bleu lapis. 1737 - C'est seulement à cette époque que des ouvriers peintres furentmandés de Rouen en Lorraine. 1738 - Cette date se retrouve, avec le nom des époux sur un vase offerten cadeau de mariage. 1739 - Epoque de l'établissement de Fossé, Gabriel. Après sa mort,cette manufacture fut exploitée par sa veuve. 1740 – En 1740, Dionis, François-René, entreprit pour son compte la&brication; il succéda à Mme veuve de Villeray, dont le mariavait lui-même succédé à Poterat. François Heugue aîné s'établit aussi à cette époque. Voici les noms despeintres qui furent employés dans son établissement.

1742 – L’établissement de Fouquet étant resté vacant à sa mort, deslettres patentes sont accordées à Girard de Reinecourt pour encontinuer l'exploitation. Dionis succéda à de Reinecourt. — Ici nousfaisons suivre la liste des ouvriers qui furent employés dans cettemanufacture

1743 - C'est en 1743 que fut fondée la fabrique de Levavasseur, rueTousvents. Il mourut en 1755. 1744 - Une pièce représentant un jet d'eau et provenant de la fabriquede Sinceny, est signée en creux, dans la pâte : Masselot, 1744. 1746 - Date de l'établissement de Mouchard, Pierre, rue Saint-Sever ;il occupa comme ouvriers :

Le musée de Sèvres possède un broc portant le nom de Magdelene, 1746.Le décor est en camaïeu bleu, l'encadrement est formé de cornesd'abondance en violet foncé et jaune ; de ces cornes sortent des fleurset des fruits. M. Delaherche, de Beauvais, possède dans sa collection un broc à cidrequi porte la mention suivante : « François Segourné, 1746.» 1747 - Cette même collection possède aussi un broc portant la mention« Pierre Joly1747. » 1753 - Une contestation survenue entre les ouvriers faïenciers n'eut safin que par une ordonnance de M. de la Bourdonnaye, lieutenant de lagénéralité de Rouen, qui réglementa, ainsi qu'il suit tout en lesréduisant, les rétributions de chacun. Le bleu très-fin fut payé, comme décor, la grande douzaine, outrente-six : 9 livres ; le demi-fin, la grande douzaine : 4 livres ; labroderie en bleu ou en couleur, la grande douzaine : 2 livres 5 sols ;le commun, la grande douzaine : 1 livre. La veuve Fossé succéda à son mari ; elle occupait à cette époque lesouvriers suivants :

1754 - Epoque de l’établissement de Robert-Thomas Pavie, qui mourut en1777. Il avait occupé les ouvriers suivants :

1755 - Mme Roussin, veuve Levavasseur, continua en son noml'établissement fondé par son mari et resté vacant à la mort decelui-ci. Cette entreprise fut maintenue sans cesse, entre ses mains,dans la voie prospère où son fondateur l'avait lancée. A partir de 1754elle occupa les ouvriers suivants :

1756 - Une association des frères Wallet leur permit de fonder unemanufacture qu'ils exploitèrent ensemble et d'un commun accord. Ilsétaient au nombre de six et se nommaient :

Voici les noms des peintres décorateurs qui furent employés chez eux.

1757 - Un acte d'association est passé entre Mouchard et Debrac de laCroisille. Dès ce moment, liberté pleine et entière est accordée à tousceux qui désirent fonder des établissements, faire des apprentis,occuper des femmes, des enfants. Il est aussi permis de débattre de gréà gré le prix des salaires ; mais le tout à la condition expresse deremplacer le bois par le charbon de terre pour le chauffage des fours. 1759 - Dieul fut le peintre qui introduisit à Rouen le genredit aucarquois (Pl. 49 et 50),qui n'est en réalité qu'un composéd'attributs chinois, ainsi que le dessin à la corne, pourlequel ilfut toujours le maître par excellence. (Voir Pl. 56.) 1760 - Un service à la corne, composé de 200 pièces, et commandé parPierre III, de Russie, pour le comte de Golowine, porte la date de1760. Notre Planche 51 représente un broc décoré d'uneimage de sainte encamaïeu bleu sur un fond couvert d'un semis de petites fleurs. Il portela mention suivante : « Sainte Marie-Anne, 1768.» 1770 - Il s'ouvrit en 1770, au faubourg Saint-Sever, une nouvellemanufacture qui fut dirigée par Sturgeon et Dumont. 1774 - Le musée de Sèvres possède une cruche, faite en 1774, dont lesujet représente le triomphe de saint Romain, archevêque de Rouen. M. Riocreux, dans son ouvrage intitulé Description du Musée céramiquede Sèvres (article des faïences de Rouen, p. 157), signaleuneassiette à bords festonnés sur laquelle se rencontrent divers essais decouleurs purpurines. Cette assiette provient de la fabricationrouennaise, et porte la date de 1774. 1775 - La fabrique de Sinceny, que dirigeait alors M. Chambon,travaillait des pâtes plus fines imitant la porcelaine du Japon. Apartir de cette date, elle adopta la cuisson au four à réverbère. — Lescouleurs furent alors plus éclatantes ; le rouge d'oeillet fut remplacépar le précipité d'or de Cassius. Les branches de roses, tantôt rouges,tantôt jaunes, étaient alors les seuls décors à la mode. On imita aussile genre Marseille et ses chinoiseries. 1776 – L'engouement dont la faïence rouennaise avait joui jusqu'alorscommença à se ralentir ; la pénurie d'artistes qu'il fallut subir,jointe à la difficulté de les remplacer, motiva une ordonnance royalequi exempta les ouvriers décorateurs de la conscription. 1777 - Parmi les pièces rares et nombreuses que renferme la richecollection de M. Larangot, receveur de l'enregistrement et des domainesà Amiens, setrouve un pot à surprise que représente la Planche 52; ce pot portel'inscription AnnePadelous, femme de Rober Durand, 1777. On remarqueégalement dans d'autres collections, à la date de 1761, une soupière etdes assiettes portant ces mêmes noms. 1779 - A Mouchard, qui, en 1757, s'était associé à Debrac de laCroisille, succéda Cousin, qui, à son tour, fut remplacé par Lemire. 1780 - Pierre Hengue fonda à Saint-Sever une manufacture qui, plustard, passa entre les mains de Vallet. 1781 - Il se fonda à cette époque une manufacture royale exploitée deconcert entre les sieurs Macanemaro, William Sturgeon, Simon de Suzayet Letellier. M. Maréchal, antiquaire à Beauvais, et auteur de l'ouvrageintitulé Imageriede la Faïence française de 1750 à 1830, possède dans sacollection un superbe pot de Sinceny, style rocaille, ayant 40centimètres de haut, sur lequel se trouvent tracés ces mots et cettedate : ElisabethAncel, 1781. 1782 - La fabrique de Lemire passe entre les mains de Gabriel Sass. 1783 - Le musée de Sèvres a en sa possession un broc dont le sujetcentral représente saint François à genoux, tenant un crucifix. La robedu saint est de couleur violette ; le paysage représente un désert. Letout est encadré de rinceaux avec treillis, chimères et fleurs. 1789 - C'est de cette année que date la décadence de Sinceny. Cettefabrique abandonne la cuisson au four à réverbère comme étant tropcoûteuse et ne permettant pas de soutenir la concurrence. A cetteépoque on cesse aussi toute décoration pour ne plus fabriquer que despièces blanches ; quelques légendes y figurent cependant. Parmi cellesà la mode se trouvent les suivantes : « Verse à boire à tes amis !»— « Ma femme,remplis le pot, ou je le casse ! » — Dans un plat àbarbe : « A lamain légère ! » Etc., etc. Sinceny termina sa fabrication par quelques faïences patriotiques quifurent faites sous le Consulat. C'est ainsi que finit cet établissementqui, pendant sa splendeur, rivalisa, par l'éclat et la beauté de sesproduits, avec ceux de Rouen. — Il produisit des bustes, desstatuettes, des sabots, des corbeilles à jour, des grenouilles surfeuilles de vigne et divers objets dont la vente s'élevait par an, enmoyenne, à la somme de 100 000 francs. La dernière manufacture créée à Rouen avant l’abolition des privilèges,qui expirèrent en 1789, fut celle de Lepage. 1792 - Ici trouve sa place un relevé des prix courants arrêté le 2février 1792 entre les manufacturiers ; il est relatif à la vente dequelques pièces de la fabrication rouennaise (14).

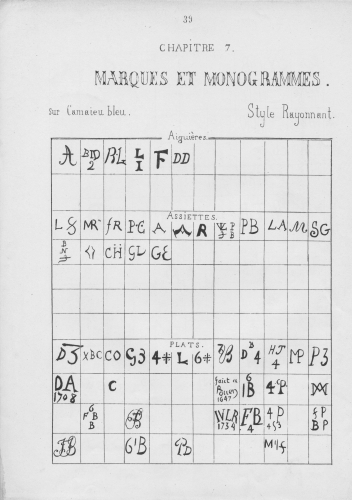

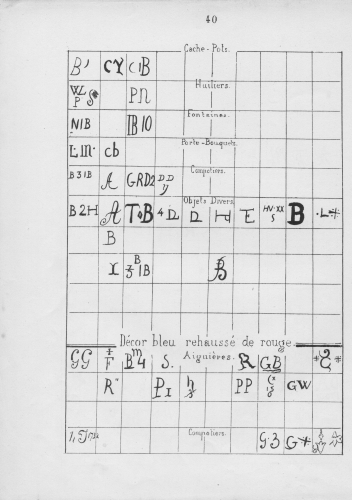

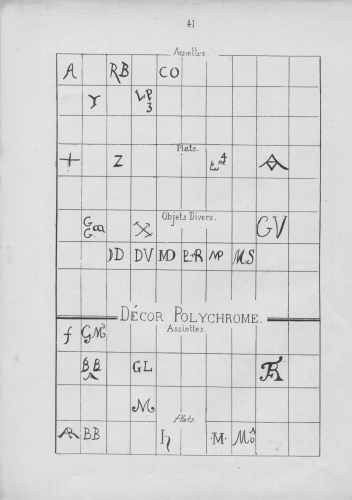

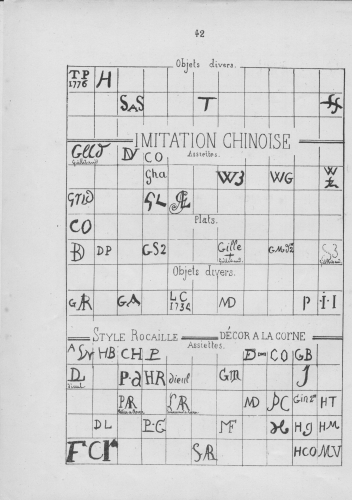

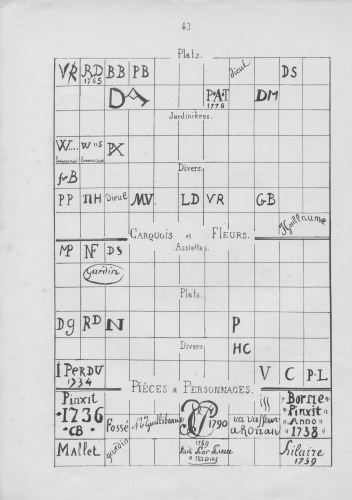

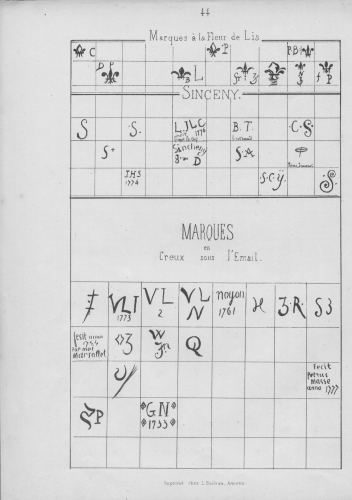

Le prix était subordonné à la finesse de la peinture, comme l'indiquele tarif de M. de la Bourdonnaye daté de 1753. 1794 - La manufacture créée par Lepage est reprise par Lecerf. Le traité de commerce conclu entre la France et l'Angleterre, en 1794,fut un coup de foudre pour la fabrication rouennaise. Tout le mondevoulut des produits étrangers, ce qui ruina de fond en comblel'industrie du pays. On ne peut attribuer qu'à la nouveauté et à lamode l'abandon de nos produits, tant était laide, défectueuse même lafaïence anglaise qui fut introduite chez nous. Sa couleur, d'un jaunesale désagréable à l'oeil, s'écaillait facilement et se rayait aumoindre frottement. Les dernières fabriques qui survécurent à ce désastre furent celles deTharel, Jourdain, Delamétairie, Heugue, Flandrin, Valette, lesquels,chacun àleur tour, se virent forcés de congédier le peu d'ouvriers qui leurrestait, pour abandonner une profession qui ne pouvait plus suffire àleur existence. Des spécimens provenant de chez le sieur Letellier sont conservés aumusée de Sèvres ; ce sont des imitations de faïence anglaise signées etdatées :Rouen, 1809. Ces objets représentent pour ainsi dire les derniersvestiges de la fabrication qui pendant un certain laps de temps avaitrendu si célèbre et à jamais mémorable la ville de Rouen. CHAPITRE VI. DES MARQUES. Nous entreprenons sous ce titre l'étude d'une des parties les plusdélicates de notre sujet, celle aussi qui excite au plus haut pointl'intérêt des amateurs ; nous allons donc nous y livrer, dégagés detout parti pris et en ne prenant pour base que le raisonnement seul. Pour établir l'origine probable de la céramique rouennaise, nous avonsdû nécessairement remonter à une source certaine, à un point de départexempt de toute incertitude. Où l'avons-nous donc trouvé ce point dedépart si précieux ? Un nom, une lettre ont-ils pu nous renseigner ?Evidemment non. Ce que nous cherchions ne pouvait se rencontrer d'une manière positiveet sûre que dans une date tracée sur un objet quelconque ; cette dates'est trouvée sur un dernier fragment échappé aux désa[s]tres destemps. C'est sur un carreau de pavage, portant en toutes lettres lamention Rouen,1542, que nous avons pu avec toute assurance établirl'époque,jusqu'à présent incertaine, de la naissance de la céramique rouennaise.D'autres dates sont venues ensuite se joindre à celle-ci et nous ontapporté ainsi les éléments si nécessaires à la classification employéepour désigner les différentes phases par lesquelles a passe lafabrication pendant le cours de l'exploitation de cette industrie. Rejetons loin de nous la pensée de trouver (comme on l'a fait bienlongtemps) un renseignement utile et précis dans une marque ou dans uneinitiale. En effet, supposons que nous rencontrions sur un objet lalettre P, cette lettre ne s'applique-t-elle pas aussi bien à Pierrequ'à Paul, à Prosper, etc. Consultons aussi un instant les nombreuseslistes des ouvriers employés dans chaque maison, et nous serons frappésde la similitude des noms et des prénoms ; par suite, ayant égard aumanque de stabilité de ces ouvriers qui, dans une même année, allaientd'une fabrique à l'autre et quelquefois même travaillaient chez eux àleurs pièces pour le compte de plusieurs patrons, nous pouvons enconclure que toutes ces marques, lorsqu'elles ne sont pas écrites entoutes lettres et accompagnées de dates, ne peuvent fournir que desrenseignements douteux et par conséquent nuls pour l’histoire. Les initiales ou marques qui se trouvaient sur un grand nombre depièces ne pouvaient servir au fabricant, après la cuisson, que pourdistinguer quels étaient les ouvriers décorateurs qui les avaientexécutées et lui donner par ce moyen la facilité de vérifier leurouvrage et d'en fixer le salaire. Nous avons cependant remarqué dans les premières années l’absencepresque entière de marques ; cette abstention était motivée par lenombre alors très-limité des ouvriers. En outre, l'imperfection desprocédés exigeait que ces ouvriers fussent payés à la journée plutôtqu'aux pièces. Dans ces conditions il devenait inutile aux patrons deconstater de quelles mains telle pièce était sortie. L'essentiel, àcette époque, était de faire peu, mais bien. Les privilèges, du reste,excluaient toute crainte de concurrence. Ainsi s'explique l'absence de marque sur toute une série de grandsplats à riches décors dentelle. On rencontre quelquefois des signes tels qu'une croix simple, une croixavec plusieurs points, ou une croix au milieu d'un cercle, etc. Ces signes, en usage dans presque toutes les fabriques, viennent encoreà l'appui de l’opinion émise plus haut, et prouvent une fois de plusqu'ils ne peuvent désigner telle ou telle provenance, mais bien qu'ilsservaient seulement aux ouvriers, qui pour la plupart ne savaientécrire, à reconnaître leurs produits. Il arrive aussi fort souventqu'une douzaine d’assiettes de même décor et provenant d'une mêmefabrique porte dix ou douze marques différentes de forme, de manière,de couleur, ce qui prouve qu'elles ont passé entre les mains dedifférents peintres. Il serait superflu de s'arrêter à la couleur appliquée à ces marques,car les ouvriers employaient indifféremment celle qu'ils avaient sousla main. Quant à la marque en creux sous l'émail, elle n'est autre que celle dumodeleur ou du tourneur, qui n'avait, lui, que ce seul moyen dereconnaître la pièce après la cuisson ; car sortie de ses mains, ellepassait à la décoration, ensuite au four, pour ne plus lui revenir. Toutes les pièces destinées à être serties par un cercle d'étain (cequi exige toujours un ajustement avant l'émail) recevaient dansl'intérieur des couvercles et à l'extérieur des fonds, une lettre del'alphabet qui, après la cuisson, servait de point de repère. Cetteprécaution était prise pour éviter la perte de temps occasionnée pardes recherches toujours longues et préjudiciables aux intérêts dumaître. Parmi ces pièces se trouvent généralement des brocs à cidre,des pots à tabac, des sucrières à poudre. (Voir Pl. 21et 51.)Iciencore ces lettres ne sont que des remarques. Dans l'impossibilité absolue de prendre pour guide des renseignementsaussi vagues, nous voyons donc que l'étude doit baser ses plus grandesrecherches, non sur des initiales, mais bien sur des dates. Cette études'appuiera en outre sur le mode de fabrication, sur la légèreté ou lalourdeur de la pâte, qui a varié à diverses époques selon les terresemployées ; puis sur la teinte de l'émail qui, à plusieurs reprises, apassé du blanc au bleu et au vert. On devra tenir compte de la couleur de la pâte, ou biscuit ; observersa dureté, sa nuance, le genre de la décoration, ainsi que la forme desobjets. Tels sont, en résumé, les caractères principaux et sérieux qui doiventservir à l'amateur pour distinguer la provenance d'une pièce etl'époque de sa fabrication. C'est une étude toute de comparaison que des spécimens datés et portanten toutes lettres les noms des fabriques ou des ouvriers nousapprendront à mener à bonne fin. C'est en même temps à l'aide de ceséléments précieux que nous arriverons facilement à établir la série desobservations que nous venons d'énumérer, puis à ranger dans un ordreparfait et scientifique ces précieuses collections, résultat de lapersévérance, de l'étude et du bon goût. Pour compléter notre ouvrage et démontrer une fois de plusl'impossibilité de se guider au milieu du labyrinthe des marques,nous avons cru nécessaire d'y joindre celles que nous avons relevéessur différentes pièces. L'espace libre réservé entre chaque genre dedécoration permettra aux amateurs d'y faire figurer les marquesnouvelles qu'ils relèveront sur les pièces en leur possession ou dansles collections qu'ils seront à même de visiter. C'est à l'aide de ce tableau, mis en regard des noms des ouvriers, quel'on pourrait se convaincre de ce que nous avons avancé plus hautrelativement à ces dites lettres servant de marques. CHAPITRE 7 MARQUES ET MONOGRAMMES. ERRATA. Page 10, 17e ligne, aulieu de de tuiles, la séparait lisez : detuiles, et la séparait. Page 15, 4e ligne, aulieu de fournissent lisez : fournirent. Page 22, 7e ligne, aulieu de la forme de l’ornementation lisez :la forme et l’ornementation. Page 23, après la 2e ligne, lisez : 1657 - Actede société est passéentre Louis Gravé, sieur des Rochettes, et Etienne Bouttin, maîtrepeintre et sculpteur, ayant pour but d'exploiter ensemble unemanufacture de faïence dont le siège fut situé au faubourg deSaint-Sever. 1664 - L'industrie de la faïence, qui se développait de plus en plus,ne tarda pas à être soumise aux droits de douanes. Le premier tarifpour percevoir ces droits parut en 1664. La taxe fut alors établie àraison de 3 sols par douzaine de pièces. A l'Exposition d'Evreux, en 1864, figurait un bassin de toilette encamaïeu bleu, dont le sujet représentait la crèche, le tout entouré defleurs et d'oiseaux, et la date 1664. 1665 - Louis XIV accorde à cette époque des lettres patentes auxmaîtres verriers et faïenciers ; il confirme leurs nouveaux statuts,dont l'enregistrement se fit le 18 février 1669. TABLE. Description desarmoiries. Introduction. CHAPITRE Ier. - Céramique Provenance du mot faïence De la fabrication CHAPITRE II. — De terres, du fourneau et de l'émail Du four De l'émail CHAPITRE III. — De la décoration et des différents styles. Du style Origine de la fabrication Style rayonnant Apogée Du décor polychrome Imitation chinoise Style rocaille Imitation des faïences de Marseille et de Strasbourg CHAPITRE IV. — Du pavage CHAPITRE V. — Résumé de l'histoire de la fabrication rouennaise et dela formation de ses manufactures par dates chronologiques CHAPITRE VI. — Des marques [CHAPITRE 7] Tableau des dessins, marques et monogrammes Sur décor camaïeu bleu. (Style rayonnant.) Sur décor bleu rehaussé de rouge ou jaune Sur décor bleu rehaussé de noir Sur décor polychrome Sur imitation chinoise Sur décor à la corne Sur carquois, fleurs isolées et autres pièces. (Style rocaille. Marques sur les pièces à personnages et à sujets Marques à la fleur de lis Marques de la fabrique de Sinceny Marques en creux sous l'émail _________________________________________________________ Amiens. — Typographie de Lenoel-Herouart, et Lithographie de L.Boileau. NOTES : (1) Le blanc se composait de mine de plomb, cendre d'étain, bleud'amidon, limaille de cuivre rouge. (2) Près Rouen. (3) On appelle ainsi la pièce qui a subi la première cuisson. (4) 12 pieds. (5) 9 à 12 pieds. (6) Il existe sous les assiettes trois lignes de quelques centimètresoù l’émail manque. Ce défaut provient des fiches plantées dans lescazettes pour séparer chaque pièce et éviter qu’elles ne s’éraillentpar le contact. (7) L’émail stammifère est composé d'oxyde d'étain, et forme l'émailopaque. L'émail plombifère est composé d'oxyde de plomb, et forme levernis ou la couverte translucide. (8) Ouvrage publié par les soins de MM. L’abbé Colas, Gustave Gouellainet Raymond Bordeaux. (9) Nom que prend en céramique le bord de l'assiette ou du plat. (10) Ouvrage publié par MM. L’abbé Colas, Gustave Gouellain et RaymondBordeaux. (l1) Extrait de l'ouvrage LesFaïences de Nevers, par M. du Broc deSeganges. (12) Extrait du Magasinpittoresque, année 1842, page 239. (13) Village pittoresque du département de l'Oise, à 4 kilomètres deChauny. (14) Ce relevé est extrait de l’Histoirede la Faïence de Rouen parM. André Pottier.

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||