Corps

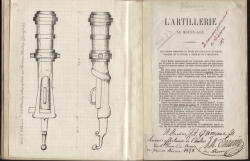

| THAURIN,Jacques Michel (18..-18..) : Lartillerieau Moyen-Age, les canons normands du musée des antiquités de Rouen .- Rouen : Impr. de D. Brière, 1857.-8 p. ; 21,5 cm. Saisie du texte : S. Pestel pour la collectionélectroniquede la Médiathèque André Malraux deLisieux (18.III.2011) Texte relu par : A. Guézou Adresse : Médiathèque André Malraux,B.P. 27216, 14107 Lisieux cedex -Tél. : 02.31.48.41.00.- Fax : 02.31.48.41.01 Courriel : mediatheque@cclisieuxpaysdauge.fr, [Olivier Bogros]obogros@cclisieuxpaysdauge.fr http://www.bmlisieux.com/ Diffusionlibre et gratuite (freeware) Orthographe etgraphie conservées. Texte établi sur l'exemplaire de la Médiathèque (BmLx : Ms 118-7) Lartillerieau Moyen-Age Les canons normands du musée des antiquités de Rouen, Origine de la poudre à tirer et de l'artillerie par Extrait du Journal de Rouen 15 Juillet 1857 Notre Musée départemental des antiquités vient dêtre enrichi, par lessoins de son habile Conservateur, de deux des plus curieux et des plusanciens canons qui soient connus jusquà ce jour en Europe. Ces deux jolies pièces faisaient autrefois partie de lartillerie duvieux château-fort de la petite ville normande de Lisieux, doù ellesont été apportées à Rouen pour être soumises à M. A. Pottier, qui sestempressé den faire lacquisition pour notre collection départementale. Les deux jolis canons dont nous parlons sont en fer forgé et duneconstruction très remarquable ; on peut affirmer que leur fabricationdate des dernières années du quatorzième siècle ou des premières duquinzième. Ils tiennent donc le milieu, pour lancienneté, entre lagrosse pièce dartillerie cerclée trouvée dans les environs deHonfleur, une autre pièce plus petite du même genre, dorigineinconnue, le canon-pierrier du château de Tancarville, qui se trouventaussi dans le musée de Rouen, et un autre pierrier semblable audernier, mais beaucoup plus complet et plus beau, appartenant à M.Locquet-Pinchon, quincaillier, rue Beauvoisine. Autant quon peut le reconnaître par un examen attentif, le tube dechacun des deux canons de Lisieux est formé par une forte tôle de ferroulée plusieurs fois sur elle-même et soigneusement soudée à la forge,de manière à donner des parois circulaires de 12 millimètres environdépaisseur uniforme à lorifice de chaque bouche à feu, qui présenteun diamètre de 13 centimètres. Quant à la partie inférieure du tube,lépaisseur de ses parois est de beaucoup plus considérable ; car, avecun diamètre extérieur presque égal à celui de lextrémité opposée, lediamètre intérieur de sa cavité circulaire se trouve réduit à environ 6centimètres. Il résulte de ce mode tout particulier de construction que la cavitédes deux petits canons, qui va sélargissant très sensiblement en formedentonnoir allongé, de la culasse à lorifice supérieur, les faitressembler, sous ce rapport, aux espingoles espagnoles, dont la portéenest jamais très considérable, parce que, le coup faisant éventail,les projectiles quon y introduit en assez grande quantité se trouventdisséminés, au sortir du canon, sur une grande surface. Cetinconvénient, qui ne tarda pas à être remarqué tant par les forgerons,auteurs des premières bouches à feu, que par les artilleurs qui senservaient , fit bientôt, ainsi que nous le verrons plus loin,abandonner ce système défectueux de fabrication. Des canons faits, ainsi que nous le disions tout-à-lheure, dunefeuille de forte tôle roulée et soudée, même très solidement, pouvaientnêtre pas capables de résister toujours, sans danger pour lesartilleurs, à leffort considérable résultant de la production des gazet de leur dilation excessive au moment de linflammation de la poudre; aussi, pour obvier à ce grave inconvénient, les forgerons dumoyen-âge, en fabriquant les pièces dartillerie dont nous parlons,ont-ils pris la précaution de les consolider, de place en place, en lesreliant dun double cercle de fer dont la saillie est de 25millimètres. La largeur du premier cercle appliqué immédiatement sur letube du canon équivaut à trois fois celle du cercle qui lembrasse aucentre de sa surface ; mais, par contre, lépaisseur de ce secondcercle est double, au moins, de celle du premier. Nous devons ajouter que cette précaution ne fut pas toujours suffisantepour prévenir les accidents nombreux auxquels donna lieu lusage desarmes à feu dans les premiers temps, et que lhistoire a conservé lamémoire de bien fâcheux désastres occasionnés par des explosionsterribles de canons anciens, construits par des hommes qui necomprenaient pas suffisamment la puissance de la poudre à tirer. La longueur totale de chacun des canons qui viennent dêtre acquis parnotre musée est de 68 centimètres, depuis leur orifice jusquà la baseextérieure de la culasse, qui porte un appendice en forme de queue,terminé par un globule de fer et recourbé comme le serait la crossedun pistolet vue renversée. Cette queue, qui servait à la direction dela pièce, mesure 22 centimètres de longueur à partir du centre de laculasse, où elle prend naissance, jusquau milieu de la courbure qui enforme la terminaison. Ces canons des premiers temps de lartillerie diffèrent surtout desnôtres par cette particularité, que lon a essayé dernièrement encorede donner comme une invention des plus nouvelles, quils se chargeaienttrès simplement et avec toute la solidité désirable par la culasse. Enavant de ce que lon peut appeler la fausse culasse, du centre delaquelle part la queue recourbée dont nous parlions tout-à-lheure, onremarque, en effet, une chambre ouverte à la partie antérieure du corpsde la pièce. Cette ouverture, qui a 22 centimètres environ de longueur,sur une largeur de 12 centimètres à sa partie supérieure et de 15centimètres ½ à la base, servait à introduire une gargousse en ferforgé, de forme cylindrique, dans laquelle on avait déposé la quantitéde poudre nécessaire à la charge du canon (1). Chacune de cesgargousses tubulaires était munie dune anse longitudinale située à sapartie antérieure, afin den faciliter lusage ; une lumière étaitouverte à la base de cette anse par où lon mettait le feu ; enfin, lefort culot de fer plein qui terminait ces tubes de charge étaittraversé par une large mortaise horizontale qui correspondaitprécisément, quand la gargousse était couchée, dans la chambre ducanon, avec deux autres mortaises de même dimension, ouvertes aux bordssupérieurs de cette chambre, près de la fausse culasse de la pièce.Avant de pointer le canon et dy mettre le feu, le canonnierintroduisait dans ces trois mortaises une forte clavette de fer, pluslarge à son extrémité inférieure quelle ne létait à la pointe qui enoccupait toute la capacité. Cette clavette, qui traversait les deuxparois latérales de la chambre du canon, en passant à travers le massifde fer terminal de la gargousse, maintenait cette dernière solidementfixée dans la chambre foudroyante, doù elle ne pouvait séchapper parleffort puissant produit au moment de la détonation. Les deux petits canons lexoviens présentent encore une particularitédes plus intéressantes et que nous navons pas eu loccasion dobserversur aucun autre de la même époque. Sur le bord supérieur et transversalde leur fausse culasse, où venait sappuyer la base de la gargousse decharge, le faber normand, auteur de ces pièces dartillerie, y a gravéet poinçonné un curieux monogramme dont létendue embrasse, à peu près,toute celle du listel creux où il se trouve. Ce monogramme remarquablese compose, à la base, dun A et dun V majuscules, conjugués de tellesorte que la pointe inférieure du V descend aux deux tiers environ dela hauteur du vide intérieur de lA ; de la pointe supérieure de cettedernière lettre part la branche verticale dune croix, au-dessus ducroisillon de laquelle sélance une autre branche également verticale,qui porte elle-même un second croisillon terminé, au côté gauche, parune autre petite branche verticale dune longueur égale à la sienne etqui porte, à chacune de ses extrémités, un globule assez gros, impriméen creux comme tout le reste du dessin. Onze autres globules du mêmegenre sont placés tant aux extrémités des lettres conjuguées quàcelles des deux croisillons et de leurs points dintersection avec labranche verticale. La particularité que nous venons de signaler semble bien démontrer que,dès lorigine ou à peu près de la fabrication des bouches à feu, lesconstructeurs de ces appareils de guerre y imprimaient leur marque, quiétait peut-être déjà obligatoire dans certains cas ou dans certainescontrées de la France, dont les lois étaient si diverses alors. Noussommes au moins certain quavant le dernier quart du seizième siècle,aucune pièce dartillerie ne pouvait être fabriquée en France que parles personnes patentées du roi à cet effet, et que les armes à feufabriquées par ces individus devaient porter les armes de ceux qui lesfaisaient faire, la marque du fondeur, etc. Cest, en effet, ce qui résulte dune ordonnance rendue par Charles IX,en 1572, et dont voici un extrait : « Charles, etc., comme la fonte dartillerie, boulets, façon etcomposition de pouldres et salpestres, soit un droict souuerain, et ànous seul appartenant, pour la tuition et deffense de nostre royaume :ce neantmoins plusieurs personnes ont prins licence et liberté de fairefonte de pieces dartillerie, façon et composition de salpestres etpouldres : desquels salpestres et pouldres plusieurs gens font traficet marchandise, et les transportent hors nostre royaume, contre nozedicts et ordonnances, et à nostre grand interest, et de la chosepublique. Et dauantage la liberté quun chacun a prise de fairelesdits salpestres et poultres est cause que le cent du salpestredepuis dix ans nous est renchery dun tiers, outre ce que lon nenpeut à grandpeine recouurer, dautant que nos salpestriers, quisoulaient porter leur salpestre en noz magazins, le portent auxparticuliers, pour en auoir plus grand profit. Pour à quoy remedierauons resolu, par laduis de la royne notre tres honoree dame et mere,de nos tres chers et tres amez freres les ducs dAnjou et dAlençon, etdes gens de nostre conseil, mesmement du grand maistre de nostreartillerie, et autres officiers dicelle, de faire les deffenses etordonnances qui ensuyuent. » Premierement, quil ne sera loisible à aucunes personnes, de quelqueestat, qualité et condition quils soient, de faire ny fondre aucunespieces dartillerie, à sçauoir canon, grande coulleurine, bastarde,moyenne, faucon et fauconneau, sans noz lettres patentes de permission,qui seront adressees au grand maistre et capitaine general de nostreartillerie, pour sur icelles mettre son attache contrerollee par lecontrerolleur general de ladite artillerie, qui en tiendra registre. Età fin que lesdites pieces se puissent mieux cognoistre, nous voulonsquelles soient marquees des armes de ceux qui les feront faire, et dela marque du fondeur, auec la date de lannee en laquelle elles serontfaites, et ce sur peine de confiscation de corps et de biens. » Et pour obvier aux abus de plusieurs commissions..., etc. » Ainsi que nous lavons déjà dit, la construction des canons et mêmecelle des autres armes à feu se chargeant par la culasse, loin dêtreune invention moderne, remonte bien positivement à lépoque même de laconfection des premiers canons, qui furent faits tous de cette manière.Le savant Père Daniel, dans son Histoire de la Milice françoise,donne à ce sujet les renseignements suivants : « Cette idée de charger un canon par la culasse, ou du moins vers laculasse, nétoit pas tout-à-fait nouvelle ; on lavoit déjà mise enpratique il y a très longtemps dans une espèce de petits canons quonappelle des pierriers, parce que dans leur charge il y avoitquelquefois des pierres avec des chaînes et de la mitraille. Ils sontencore en usage dans les châteaux et dans les petites places, où lonne peut se servir dautre artillerie, soit parce que les terres pleinsy sont trop étroits pour le recul des affûts communs, ou que, faute demunitions, on ne peut tirer un assez grand nombre de coups pour ladéfense de la place, ou enfin parce que le lieu attaqué étant fortélevé, et les ennemis fort proches, on ne peut assez faire plongerlartillerie de place pour tirer où ils sont logez. » Ces pierriers ont donc une longue et large ouverture un peu au-dessusde la culasse. Quand on veut charger un de ces canons, on met dans savolée, par cette ouverture, la balle, les pierres ou les ferraillesdont on veut le charger ; on remplit louverture dune boëte pleine degrosse poudre, et on la serre par derrière avec une cheville de fer :cette boëte tient lieu de lâme du canon, et ainsi le pierrier est enétat de tirer. » Quand on le tire, il est posé sur un pivot où sont enchassez ses deuxtourillons ; et par le moyen du pivot on lélève, on labaisse, on letourne comme lon veut pour le mettre à la ligne de mire, et puis ontmet le feu à la lumière de la boête pour le tirer ; de sorte quayantbeaucoup de boëtes chargées, on tirera cinq fois plus de coups quavecdautres pièces, sans quil séchauffe si facilement, à cause quil ade lair par les deux bouts. » Les petits vaisseaux marchands ont beaucoup de ces pierriers de ferpour suppléer au canon, et sen servent pour tirer sur les barques desennemis qui voudraient venir les prendre à labordage. » Nos recherches sur les premières armes à feu nous conduisent toutnaturellement à parler de la poudre, à laquelle ils durent leur origine. En 1688, Robert Norton, ingénieur de S. M. le roi dAngleterre, auteurdu livre très remarquable et le premier qui ait paru sur lartilleriedans les temps modernes, Norton écrivait : « Quelques auteurs croient que le véritable inventeur de la poudre futArchimède, qui, au siége de Syracuse, lançait dénormes pierres avec unbruit et une détonation si forte, quil devait employer dautres enginsque les catapultes les balistes ou les scorpions. Suivant dautres,linvention de la poudre date dAlexandre-le-Grand, qui, sur le pointde mettre le siège devant une ville sur le Gange, en fut dissuadé parses conseillers, qui lui assurèrent que les habitants, favorisés parJupiter, avaient à leur disposition le tonnerre et les éclairs pourfoudroyer leurs ennemis. Dionysius dHalicarnasse, dans son premierlivre des Antiquités, écrit quAlladius, le douzième roi des Latinsaprès Enée, avait trouvé le moyen de contrefaire les éclairs et letonnerre, et profitait de sa découverte pour se faire adorer comme undieu. Il en fut la première victime ? un jour son palais prit feu, etil périt dans les flammes. » Chez nous, lusage de la poudre na été fréquent quà partir de 1338.M. Lacabane, dans sa dissertation sur lIntroduction de la Poudre àcanon en France, cite un acte tiré de la bibliothèque nationale, où ilest dit que la garde du Clos des Galées ou arsenal de Rouen a livréun pot de fer, des garrots à feu et du salpêtre et soufre pour fairede la poudre. Le pot de fer désigne, daprès M. Lacabane, un de cesmortiers du quatorzième siècle quon appela plus tard bombardes, et quiservaient à lancer des pierres, des traits enflammés et de grandesflèches, appelées carreaux ou garrots, auxquelles on attachait despelottes incendiaires. On trouve dans la dissertation de M. Lacabanedes preuves de lemploi de la poudre à canon dans les divers siéges quieurent lieu sous le règne de Philippe de Valois. (Ad. Chéruel, Dictionnaire historique des Institutions de la France.) Après ces courtes notions relatives aux origines de la poudre à canon,sur lesquelles on a écrit une foule dautres versions souvent trèssingulières, nous revenons à notre sujet principal. Aulus Jutérianus, historien ligurien, écrivait en 1336 : « Lors des grandes guerres entre les Vénitiens et les Génois, desAllemands offrirent aux Vénitiens deux petits canons en fer avec de lapoudre et des boulets, qui leur rendirent dimmenses services par lafrayeur quils causèrent aux ennemis et les ravages quils firent dansleurs rangs. » Les premiers canons qui parurent sur le champ de bataille furentapportés en Italie pendant les guerres des Benitaes de Florence et lamaison des Médicis, par Bartolomeo Coglioni. Le prince de Ferrare,ayant été blessé au pied par un boulet, accusa Coglioni davoir usécontre lui de maléfices et de sorcellerie, en faisant usage de cesarmes surnaturelles. » Au siège de Constantinople en 1419, Mahomet dirigea contre la placeun canon quil tira lui-même sept fois dans une journée, et qui lançaitun boulet du poids de 300 livres ; les assiégés lui répondirent avecdes pièces chargées de projectiles de 150 livres. En 1425, les Anglaisassiégèrent Mons et renversèrent les murs à coups de canon. En 1434,les Allemands, grâce à leurs armes à feu, semparèrent des côtes duDanemark, et vers la fin du siècle, Charles VIII de France dut à sonartillerie la conquête du royaume de Naples. Cette campagne futadmirable, et les sentiers escarpés des Apennins ne permettant pas dese servir de chevaux, les Français portèrent à bras, dans lesmontagnes, leurs canons, leurs boulets et leur provision de poudre, àla grande stupéfaction des Italiens. » Nous avons dit, dans un article publié lannée dernière sur les canonsse chargeant par la culasse, que le musée des antiquités de Rouenpossédait une grosse pièce dartillerie du quatorzième siècle,entièrement cylindrique et également ouverte à ses extrémités, où lonnapercevait rien qui ait pu servir à fixer une culasse. Cette pièce,qui fut trouvée dans les environs de Honfleur, se rapporte, par safabrication avec des douves cerclées, à ce que nous lisons encore dansJutérianus : « Les premiers canons étaient faits, dit cet historien, de barres defer reliées entre elles par des cercles de fer ; il y en avait deplusieurs formes, dont voici les principales : » La première avait la coupe dune burette de moins en moins effiléevers le bout, ayant un écrou cônique à la culasse pour lattacher à unmorceau de bois. Comme la pièce sévasait de plus en plus à partir dela culasse, le coup faisait éventail et perdait de sa force. Depuislongtemps on ne sen sert plus. » La seconde sappelait batte-murs ; elle était placée sur une espècede truc, dans une voiture, avec deux morceaux de bois qui se plaçaientsous la culasse et faisaient leffet de tourillons. » La troisième était appelée pièce à coude, car elle ressemblait aubras dun homme recourbé au coude à angle droit. Cette pièce avait peude force et fut bientôt abandonnée. » La quatrième était une bombarde qui se chargeait dune pierre rondeet demandait peu de réparations. » La cinquième sappelait scala-mur et ressemblait à nos armes dechasse. » La sixième était un canon-pierrier vissé à une volée avec destourillons ; mais il fut bientôt abandonné. » Lempereur Charles-Quint, trouvant un grand inconvénient à cetteconfusion de formes, assembla son conseil de guerre et chercha desaméliorations. Il fut décidé que le diamètre, pour les canonsordinaires, devait être le dix-huitième de la longueur, le poids de7,000 livres, et le boulet de 45 livres ; pour les canons de rempart,le diamètre dun huitième de la longueur à la culasse, de onzeseizièmes au milieu, et de sept seizièmes à la gueule ; le poids de8,000 livres. » La date, plus ancienne quon ne le croit vulgairement, des premierscanons, et celle de linvention de la poudre à tirer, se trouventétablies par les faits suivants, que cite M. J. Girardin dans ses Leçons de Chimie élémentaire : « En 1327, Edouard III, roi dAngleterre, fit usage de canons dans sapremière campagne contre les Ecossais. Il sen servit également, en1346, pour le siége de Calais. Les boulets étaient de pierre à cetteépoque et longtemps après (2). » Lusage de la poudre était connu en France avant 1338, puisquontrouve dans le compte de Bartholomée Dudrack, trésorier des guerrespour cette année, lachat de poudre et autres choses nécessaires auxcanons alors placés devant un château fortifié dAuvergne. » Le chroniqueur Jean Froissart dit quen 1339 il y avait des canons auQuesnoy, dans le Hainaut, lorsque le duc de Normandie se présentadevant cette place ; et, suivant Anquetil, ce même duc employa, en1339, des canons au siége de Trin-lEvêque, près de Cambrai. Le pèreMaxia rapporte quen 1343 Alphonse XI, roi de Castille, fit sur lesMaures, quil assiégeait, une décharge dune pièce dartillerie imitantle tonnerre. » Les Allemands eurent des canons bien avant cette époque, car il enexiste un à Amberg, dont linscription porte la date de 1303. Ainsi, cenest donc pas à la célèbre bataille de Crécy, livrée en 1346, quonfit, pour la première fois, usage de cette arme redoutable, commepresque tous les historiens le répètent. » M. Girardin ajoute dans la même note : « Lemploi des fusils est de beaucoup postérieur à celui des canons. Cefut en 1414, à la défense dArras contre Charles VI, que lesBourguignons mirent en usage, pour la première fois, les canons à maindits arquebuses. Au siége de Sarno, en 1459, ces armes navaient pointencore de mécanisme pour porter le feu à la poudre, et le mousquet avecserpentin porte-mêche ne date que de 1600. Il fut lui-même remplacé, en1630, par le fusil à silex. Cest une invention dorigine française. » Ce sont également les Français qui pensèrent à faire rougir lesboulets, puisquen 1418, assiégés dans Cherbourg par les Anglais, ilsenvoyèrent dans le camp de ceux-ci des boulets rouges pour incendierles baraques des soldats, ce qui prouve que les Français ont toujoursété plus avancés que leurs ennemis dans le maniement des armesnouvelles. » Nous dirons de linvention des boulets rouges ce que nous avons dit decelle des moissonneuses : lidée première de faire rougir des bouletset de les lancer sur les baraques dun camp pour incendier celles-ciest due à ces vieux et vénérables Gaulois qui habitèrent, il y a plusde deux mille ans, le sol sur lequel devait prendre un jour naissancela nation française. Jules César dit, en effet, dans le cinquième livre de la Guerre desGaules, en parlant des combats quil eut à soutenir contre les Nervesou Nerviens (anciens habitants du Hainaut) : « Le septième jour du siége, un très grand vent sétant élevé, ils (lesNerves) lancèrent avec la fronde des boulets dargile rougis au feu etdes dards enflammés sur les huttes des soldats, couvertes en paille, àla manière gauloise. Elles eurent bientôt pris feu, et la violence duvent porta la flamme sur tout le camp..... » Ainsi quon le voit, la première idée de faire rougir des boulets et desen servir à la guerre appartient bien réellement aux anciens Gauloisdu Nord, qui les faisaient de terre cuite au lieu de les fabriquer enfonte de fer, comme le furent, plus de quatorze siècles après, ceuxdont se servirent les Français, en appliquant seulement de nouveau lamême idée aux besoins de leur position. J.-M. THAURIN. NOTES : (1) Le musée départemental des antiquités possède une gargousse decette espèce, quil a acquise en même temps que son deuxième canoncerclé, ouvert des deux bouts comme un tube. Seulement, la gargousseauthentique du musée ne porte pas de mortaise à la base. (2) Nous pouvons ajouter que le musée des antiquités de Rouen ainsi queplusieurs amateurs de la même ville, possèdent de ces boulets primitifs. |