Corps

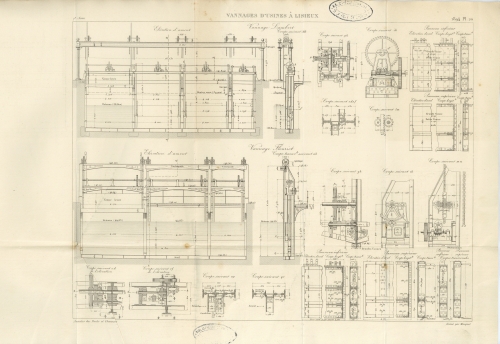

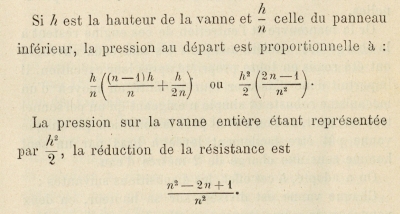

| BARBÉ, ..........(18..-19..) : Note sur laconstruction de vannages d'usines sur la Touques, à Lisieux(1894). Saisie dutexte : O. Bogros pour lacollectionélectronique de la MédiathèqueAndré Malraux de Lisieux (05.VI.2016) [Ce texte n'ayantpas fait l'objet d'une seconde lecture contient immanquablement desfautes non corrigées]. Adresse : Médiathèque André Malraux,B.P. 27216,14107 Lisieux cedex -Tél. : 02.31.48.41.00.- Fax : 02.31.48.41.01 Courriel : mediatheque@lintercom.fr, [Olivier Bogros]obogros@lintercom.fr http://www.bmlisieux.com/ Diffusionlibre et gratuite (freeware) Texteétabli sur l'exemplaire de la Médiathèque (Bm Lx : Norm 2134 br)extrait des pp32-38 + pl n°20 des Annalesdes Ponts et Chaussées. Mémoires et documents relatifs à l'art desconstructions et au service de l'ingénieur… - 7e série, 2esemestre 1894, Tome VIII. NOTE SUR LA CONSTRUCTION DE VANNAGES D'USINES SUR LA TOUQUES, A LISIEUX Par M. BARBÉ, Ingénieur des ponts et chaussées. ~ * ~ Les travaux de défense de la ville de Lisieux contre les inondations,déclarés d'utilité publique par décret du 12 mai 1887, comportaient, enparticulier, la reconstruction des vannages de décharge de cinqretenues d'usines étagées sur la Touques dans la traversée de la ville.Ces ouvrages, formant barrages en travers de la rivière, étaientcomposés de vannes en bois accolées, disposées de manière à glisserverticalement dans un bâti en charpente pour produire, régler oueffacer les retenues. Les crues de la Touques sont torrentielles ; cette rivière, dans latraversée de Lisieux, a une largeur moyenne de 13 mètres et une pentede 2m,50 par kilomètre ; son débit, qui en temps normal varie de 5 à 6mètres cubes, peut s'élever en quelques heures à 80 et même 100 mètrescubes. Ce flot se précipite à travers la ville avec une vitesse quidépasse 3 mètres par seconde à la surface. L'insuffisance du débouché offert à cette masse d'eau par les partiesrétrécies du lit de la rivière, par les vannages d'usines enparticulier, occasionnait fréquemment l'inondation des bas quartiers dela ville. De plus les bâtis fixes des vannages, dont les montantsverticaux n'étaient espacés que de 1 mètre en moyenne, encombraient lelit de la rivière, arrêtaient les corps flottants et aggravaient ainsiles effets des inondations. Celles-ci ont pris parfois, et notamment le7 juillet 1875, les proportions de véritables désastres. Les nouveaux vannages, comme les anciens, forment barrages dans larivière ; mais les montants fixes des vannes laissent entre eux unelargeur libre de 4 mètres pour assurer le passage des corps flottants.Cette largeur, jointe aux hauteurs des retenues au - dessus des seuilsvariant pour chaque ouvrage de 2 mètres à 2m40, a entrainé pour lesvannes des dimensions exceptionnelles. Or la manœuvre et l'entretien de ces engins restent à la charge desusiniers auxquels les nouveaux ouvrages ont été remis en toutepropriété après leur exécution. Il importait donc d'assurer leurmobilité au moyen d'un mécanisme robuste et simple n'exigeant qu'unpersonnel très restreint, et l'on s'était posé la condition que chaquevanne pût être facilement levée à bras par un seul homme sous unecharge de 2 mètres d'eau. On a adopté, à cet effet, les dispositions suivantes : Chaque vanne est divisée, sur sa hauteur, en deux panneaux de mêmelargeur qu'elle, disposés de manière à pouvoir glisser verticalementl'un derrière l'autre. Quand la vanne est fermée, le panneau inférieurrepose sur le radier ; le panneau supérieur est maintenu par desbutoirs fixés contre les montants à la hauteur convenable au-dessus duradier pour que les deux panneaux ne se recouvrent que de quelquescentimètres. Le panneau inférieur est seul actionné par le mécanisme de levage. Pour manœuvrer la vanne, on lève ce panneau qui dégage la rivière parle bas et vient se ranger le long du panneau supérieur. Ce dernierreste immobile jusqu'au moment où le panneau inférieur le soulève aumoyen de griffes saillantes disposées à cet effet et l'entraîne dansson mouvement d'ascension. A la descente le panneau supérieur, en vertude son propre poids, suit le panneau inférieur ; lorsque le premier estarrêté par ses butoirs, le second continue seul à descendre jusqu'auradier. En outre, le poids-mort des deux panneaux est équilibré par uncontrepoids. Cette disposition présente plusieurs avantages : a. La résistance au levage est, au départ, proportionnelle à lacharge sur le panneau inférieur au lieu de l'être à la charge sur lavanne entière.  Pour n = 2, 3, la réduction atteint respectivement 0,25, 0,44. b. Par l'action du contrepoids la résistance pendant la montée dupanneau inférieur est diminuée d'une quantité égale au poids dupanneau immobile. Lorsque le panneau supérieur vient à être soulevé, laretenue est en partie détruite et l'effort du levage est très faible. c. Enfin il est possible de régler la retenue sans diminuer la longueurdu déversoir formé par la crête des vannes. Cet avantage estparticulièrement appréciable à Lisieux, où, par suite du manque deplace, les ouvrages de retenue ne sont pas accompagnés des déversoirsréglementaires. Les vannages construits à Lisieux sont au nombre de six, l'une des cinqretenues s'étendant sur deux bras de la rivière ; ce sont de l'aval àl'amont les vannages Lambert, Gillotin, aval et amont, Lecarpentier, dela Barre et Fleuriot. Ces ouvrages sont entièrement métalliques ;leurs dimensions diffèrent peu de l'un à l'autre. Ils comportent tousdes vannes de décharge de 4 mètres de débouché linéaire avec deshauteurs variant entre 2 mètres et 2m40, et des vannes deréglementation de dimensions moindres. Seules les vannes de l'ouvrageconstruit immédiatement en aval du pont sous la route nationale deParis à Cherbourg (vannage Lecarpentier) n'ont que 1m54 de hauteur. Enrevanche, leur largeur libre a été portée à 5 mètres, de manière àcorrespondre aux largeurs des arches du pont. Nous joignons, à la présente note, les dessins du vannage le plus aval(vannage Lambert) et du vannage le plus amont (vannage Fleuriot), lepremier et le dernier construits. (Voir Pl. 20.) A chaque ouvrage, le bâti fixe se compose de montants verticaux enforme de I scellés dans le radier et prenant appui pour résister à lapoussée de la retenue contre une poutre horizontale également en I etplacée en travers de la rivière. Cette poutre repose sur des consolesen fonte fixées aux montants et transmet les pressions horizontales àdes culées en maçonneries établies sur chaque rive ; elle estrecouverte d'un plancher en bois et sert de passerelle pour la manœuvredes vannes ; sa hauteur au-dessus de la retenue est réglée de tellesorte que les vannes puissent être levées à 0m50 au-dessus des plushautes eaux. Les montants sont entretoisés, à la partie inférieure, par les seuilsen fonte des vannes noyés dans la maçonnerie du radier et, à la hauteurconvenable au-dessus de la passerelle, par une poutre horizontaleportant le mécanisme de levage. Sur les âmes des montants sont rivéesles cornières servant de glissières aux vannes. Les panneaux des vannes ont chacun pour hauteur la demi-hauteur de laretenue correspondante augmentée de 0m045 pour le recouvrement. Chaque panneau est formé d'un cadre de fer en U fermé du côté d'amontpar un bordé en tôle de 6 millimètres, raidi par des entretoiseshorizontales. Le panneau inférieur peut être placé soit à l'amont, soit à l'aval dupanneau supérieur ; la seconde disposition est la plus rationnelle,car pendant le levage du panneau inférieur la surface chargée de cepanneau diminue jusqu'à zéro, au fur et à mesure de son recouvrementpar le panneau immobile. Cependant dans les premiers vannagesconstruits, on a placé le panneau inférieur en amont de manière à lefaire appliquer fortement par la pression d'eau contre le panneausupérieur ; on avait pour but d'assurer par ce contact intimel'étanchéité du joint horizontal (voir vannage Lambert, fig. 2). Dela sorte, en effet, le joint est parfaitement étanche, mais si laverticalité du mouvement d'ascension n'est pas rigoureusement réalisée,il y a tendance à pénétration entre les deux panneaux et il peutarriver qu'au départ le panneau inférieur entraîne le panneau supérieurpour le laisser ensuite retomber brutalement sur ses butoirs. Il estpréférable, comme on l'a fait depuis, de séparer nettement les deuxpanneaux en leur donnant à chacun une glissière spéciale et de placerle panneau inférieur à l'aval (voir vannage Fleuriot, coupe AB). Onassure l'étanchéité du joint par une bande de caoutchouc qui, serrée aumoyen d'une lame de tôle sous le panneau supérieur, est appliquée parla pression sur le panneau inférieur. Le remplacement de cette bande decaoutchouc après usure peut se faire sans difficulté lorsque la vanneest levée et ne complique pas l'entretien. Pour provoquer au moment voulu l'entraînement du panneau supérieur parle panneau inférieur, on a employé deux procédés : au vannage Lambert,on a rivé sous le panneau inférieur une bande de tôle ou semellefaisant à l'aval du panneau une saillie de même largeur que le panneausupérieur ; au vannage Fleuriot, on a placé sur la face aval du panneausupérieur deux griffes en fer forgé en saillie sur cette face de lalargeur du panneau inférieur. Ce dernier procédé a l'avantage de ne pascharger inutilement le panneau inférieur. Les contrepoids sont constitués par des gueuses en fonte aussi longuesque les vannes correspondantes sont larges. Leur section rectangulaireest déterminée dans chaque cas de manière à équilibrer le poids desdeux panneaux. Chaque contrepoids est saisi à chacune de ses extrémitéspar une chaîne calibrée passant sur une poulie à gorge et fixée aupanneau inférieur. Les poulies de renvoi des chaînes des contrepoidssont portées par une poutre spéciale placée en travers de la rivière, àla hauteur convenable pour que, les vannes étant levées à toutehauteur, les contrepoids au bas de, leur course soient encore à 0m50au-dessus des plus hautes eaux. De la sorte, les contrepoids placés enamont des vannes les protègent en temps de crues contre les chocséventuels des corps flottants. La poutre des poulies peut être portée par les montants verticaux dubâti fixe, prolongés à cet effet au-dessus de la poutre portant lemécanisme de levage (vannage Fleuriot) ; dans certains cas, en raisonde la grande course des vannes, cette disposition aurait donné auxmontants des hauteurs exagérées ; la poutre des poulies d'une seuleportée repose alors sur des colonnes en fonte élevées sur les culées del'ouvrage (vannage Lambert). Le mécanisme de levage se compose pour chaque vanne d'un arbre en ferforgé portant à chacune de ses extrémités un pignon en fer forgéengrenant avec une crémaillère fixée sur le panneau inférieur. L'arbreest mis en mouvement au moyen d'une roue dentée engrenant avec une vissans fin actionnée par la manivelle soit directement, soit parl'intermédiaire d'un pignon. L'effort sur la manivelle au départ est de 20 kilogrammes lorsqu'elleest attelée directement sur la vis, et de 8 kilogrammes lorsqu'elle estattelée sur le pignon. En faisant usage du pignon pour les vingtpremiers centimètres de levée, un homme seul peut facilement lever unevanne en quatre minutes pour le premier mètre et en deux minutes pourles mètres suivants. Les vannages de la Touques ont été remis aux intéressés le 25 juin1890. Depuis cette époque, ils ont fonctionné très régulièrement. Le poids total de la partie métallique de chaque ouvrage par mètrecarré de débouché superficiel s'est élevé en moyenne pour les sixvannages exécutés à 1.000 kilogrammes et le prix correspondant à 520francs. Les projets ont été étudiés et les travaux exécutés sous la directionde MM. Boreux et Luneau, ingénieurs en chef, par M. Barbé, ingénieurordinaire, avec l'aide de M. Lainé, conducteur. Caen, le 2 octobre 1893. |