Corps

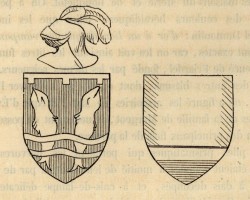

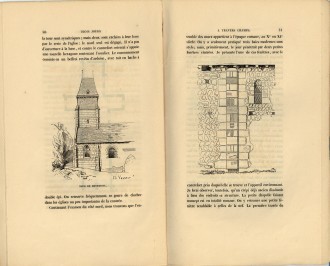

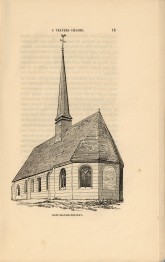

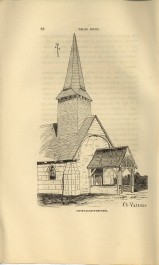

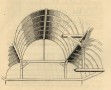

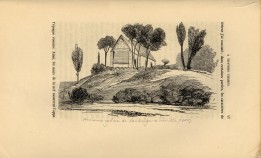

| VASSEUR, Charles(1831-1896) : Trois jours à travers champs.- Caen : F. Le Blanc-Hardel,1866.- 47 p. : ill. ; 22,5 cm. Saisie du texte : S. Pestel pour la collection électroniquede laMédiathèque André Malraux de Lisieux (20 Juillet 2016) Texte relu par : A. Guézou Adresse : Médiathèque intercommunale André Malraux,B.P. 27216,14107 Lisieux cedex -Tél. : 02.31.48.41.00.- Fax : 02.31.48.41.01 Courriel : mediatheque@lintercom.fr, [Olivier Bogros]obogros@lintercom.fr http://www.bmlisieux.com/ Diffusionlibre et gratuite (freeware) Orthographe etgraphie conservées. Texte établi sur l'exemplaire de la médiathèque (Bm Lx: norm brC 61).  TROIS JOURS A TRAVERS CHAMPS par Ch. VASSEUR DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE D’ARCHÉOLOGIE ET DE LA SOCIÉTÉ DES ANTIQUAIRES DE NORMANDIE _____ I. C’était le 17 octobre ; le vent soufflait d’ouest, mais le brouillarddisparaissait peu à peu sous les rayons du soleil levant, et lasécheresse exceptionnelle de l’année permettait d’espérer un beautemps, sans être trop téméraire. J’avais résolu de profiter de cesderniers jours d’automne pour faire une exploration archéologique ; àhuit heures du matin, la machine sifflante et hurlante m’emportait versla station prochaine. On voit fort mal en chemin de fer, et le guideofficiel (celui qu’on vend dans toutes les gares, dûment revêtu d’unecouverture rouge) n’est pas fait pour vous aider à suppléer àl’insuffisance de vos yeux. Je m’abstiens donc de regarder au-delà deslimites de mon wagon ; d’ailleurs, je retrouverai bientôt, dans la Statistique monumentale de M. de Caumont, la description desmonuments dont la silhouette paraît parfois entre les talus de la voie.Une demi-heure est vite passée, et je me trouvai bientôt arrivé àSt-Mards-Orbec. J’ai toujours vu avec peine la manie dont sont possédées lesadministrations, celle des chemins de fer en particulier, de travestir,sans nécessité, les noms de lieu qui se rencontrent sur leur passage.Ici, nous sommes à St-Mards-de-Fresnes, à une heure de chemin d’Orbec,et le voyageur assez candide pour s’attendre à parvenir, sans encombre,dans cette petite ville serait fortement déçu. N’importe,St-Mards-Orbec a paru quelque chose d’euphonique à l’administration duChemin de fer de l’Ouest et on l’a peint en blanc sur fond noir, aufronton de la station qu’il était, du reste, difficile de qualifier,attendu sa situation en pleine campagne et loin de tout village ouhameau. En faisant ces réflexions, je m’empresse de conquérir ma liberté, et mevoilà sur la grande route. Tracée en plaine, elle n’offre riend’intéressant à contempler sur ses bords ; mais, en vingt minutes, onarrive au bout du parc de M. de Margeot, tracé à l’anglaise. Une vueménagée sur le château permet de constater qu’il est sans valeurarchéologique. A quelques pas seulement, se dessine le profil de l’église deSt-Germain-la-Campagne, sur laquelle se porte immédiatementl’attention. Le chevet se présente sur la route. La nef a été reconstruite en briques, il y a douze ou quinze ans. Lechœur seul doit fixer les regards de l’archéologue. Il date du XVesiècle. Bâti dans de grandes proportions en énormes pierres de grès, ilmesure près de 50 pieds de long sur 28 de large, en œuvre. Il estdivisé en deux travées et un pan coupé, butés par des contrefortssaillants. La nature des matériaux et aussi la dispositionarchitecturale donnent à cette construction un aspect robuste, mais enmême temps fort pesant. Autant certains édifices du gothique tertiairesont légers et hardis, autant celui-ci est massif. Ce défaut, choquantà première vue, résulte des panneaux pleins et sans aucun ornement dontle maître-maçon a surmonté les pointes des ogives des fenêtreslatérales. Cette surélévation des murs était nécessitée par les voûtesde pierre qui recouvrent l’édifice ; mais, ailleurs, on trouvait moyende la dissimuler par des traceries ou une ornementation quelconque :ici, la dureté des matériaux, peut-être un motif d’économie, a faitlaisser au parement toute sa nudité. En somme, bien des villes seraientheureuses de posséder une église complète dans les proportions et de lavaleur du chœur de St-Germain. A l’intérieur, on a entrepris des embellissements dont je vaism’efforcer de faire abstraction, trouvant très-difficile de les citeravec éloge. J’aime mieux rechercher, au milieu de toutes ces peinturestricolores et de ce mobilier neuf, quelques épaves de la décorationprimitive. Chaque clef de voûte portait un blason sculpté. Sur un seul,celui du chevet, on a retrouvé les contours d’un lion fantastique. Lesdeux autres avaient été bûchés. Ce lion constitue les armoiries desseigneurs d’Orbec, possesseurs du patronage de l’église, au moment desa reconstruction. Suivant Lachesnaye des Bois, cette famille, fortpuissante et historique, tirait son origine de Landry, vicomte d’Orbec,dont Orderic Vital raconte la mort, arrivée en 1091. Quelquesgénéalogistes en font avec plus de raison, je crois, un rameau de lamaison ducale de Normandie. Elle s’est éteinte, au milieu du XVIIIesiècle, dans les maisons du Merle et de Bouquetot. On a peint ce blasondes couleurs héraldiques, telles que les indique Gabriel Dumoulin : d’or à un lion de gueules rampant, et elles sont exactes, car on lesvoit ainsi sur les litres funèbres du prieuré de Friardel, fondé parles mêmes seigneurs. A la place des autres blasons, dont on n’a puretrouver l’indication, on a figuré les armoiries de Mgr l’Évêqued’Évreux et celles de la famille de Margeot, actuellement en possessionde l’un des principaux fiefs de la paroisse. Les piles prismatiques qui portaient les nervures des voûtes étaientcoupées à moitié de leur hauteur par de jolies niches à dais découpés,et à culs-de-lampe délicatement sculptés. Ces détails avaient subi degraves mutilations qu’on a essayé de faire disparaître dans larestauration. Deux belles fenêtres flamboyantes s’ouvrent dans chaquetravée. Le chevet, lui, a deux étages de baies superposées.L’architecte s’est trouvé forcé par là de donner au rang inférieurmoins d’élévation qu’aux fenêtres des murs latéraux ; et les troisbaies supérieures, auxquelles le formeret de la voûte sert de voussure,se trouvent également très-écrasées. Pourtant, comme effet général, cedéfaut, commun à l’époque, n’impressionne pas désagréablement. Toutesces fenêtres étaient garnies de bons vitraux des premières années de laRenaissance ; mais la plupart ont conservé seulement des fragments. Uneseule verrière subsiste, par bonheur, presque intacte ; c’est celle dela fenêtre nord de la première travée. Le peintre y a figuré, en sixtableaux, la vie de saint Jean-Baptiste. Des inscriptions, encaractères fleuris, expliquent chaque sujet : 1° la naissance de saintJean ; 2° sa prédication dans le désert ; 3° le baptême deNotre-Seigneur dans le Jourdain ; 4° le festin d’Hérode et d’Hérodiade; 5° la décollation du Saint, dans la prison ; 6° Hérode remettant àHérodiade son sanglant cadeau. Dans la zone inférieure de la vitre, on voit la famille du donateur,les deux blasons que voici, et un fragment d’inscription : [Noble homme Jehan de la Rivière (escuyer sr) du Feugerey a donné ceste vitre....] Les fragments restés dans les autres fenêtres ne sont pas sans intérêt.D’ailleurs, ils peuvent disparaître dans le cours de la restauration ;c’est donc un devoir d’en donner l’inventaire. Dans le pan coupé du nord, fenêtre supérieure : saint Romain, saintRoch, et dans les lobes : saint Sébastien et saint Nicolas. Au bas, onlit sur deux lignes, ce fragment d’inscription gothique : [Ce chancel est faict par les paroissiens et ceste vitre livrée (?) l'an mil cinq cens XD] Baie inférieure : la Vierge de douleurs, saint Germain, sainteCatherine et saint Jean apôtre, ayant à leurs pieds un ecclésiastiqueagenouillé, donateur de la vitre. Quatre lignes, dont quelques motsseulement sont lisibles, constatent que ce donateur est maistre Jehand’Orbec, chanoine de Coustances ( ?) et qu’il a fait ce don en 1511. Dans la deuxième travée, au nord, on trouve encore des fragments asseznotables : saint Laurent, la Vierge et un évêque : peut-être encoresaint Germain. Ces trois grands personnages sont abrités sous de beauxdais de la Renaissance. Les lobes de la tracerie ont aussi conservéleurs sujets. Au bas, sur deux lignes, on lit : [L'an de grâce mil vcc et XD le VIIJe jour de... cy devant gist (vénérable et dis) crete personne maistre Estienne Rabaste en son vivant docteur en théologie et curé de scies a donné ceste vitre pries (Dieu pour) lui et ses amis trépassés.] Des verrières neuves occupent les autres fenêtres. Elles ont étédessinées par M. Duhamel, peintre-verrier à Évreux, dont les œuvres,quand il veut, ne sont point inférieures aux produits des fabriques lesplus renommées de Paris. On a installé, dans le chœur, un autel de marbre de je ne sais quelstyle….. mais j’ai résolu de ne rien dire de la restauration moderne.  La nef, que remplace la bâtisse de M. l’architecte du département,datait de l’époque romane ; elle était en partie en bois, et peut-êtrela première église chrétienne élevée dans cette localité importante etancienne. La voie romaine de Noviomagus à Condate longe lecimetière, et, dans les démolitions, on a trouvé des fragmentsd’origine romaine, notamment un piédestal en marbre de Vieux, avec uneinscription commémorative à Mercure. Ce marbre fut transporté à Évreux,et M. R. Bordeaux l’a dessiné et décrit dans l’Annuaire normand de1849 ; je m’abstiens donc d’en parler. La nef, que remplace la bâtisse de M. l’architecte du département,datait de l’époque romane ; elle était en partie en bois, et peut-êtrela première église chrétienne élevée dans cette localité importante etancienne. La voie romaine de Noviomagus à Condate longe lecimetière, et, dans les démolitions, on a trouvé des fragmentsd’origine romaine, notamment un piédestal en marbre de Vieux, avec uneinscription commémorative à Mercure. Ce marbre fut transporté à Évreux,et M. R. Bordeaux l’a dessiné et décrit dans l’Annuaire normand de1849 ; je m’abstiens donc d’en parler.La croix du cimetière date du XVIIe siècle. Sans être remarquable, ellemérite un coup-d’œil. A l’angle nord-ouest de l’enclos, un if de dix pieds et demi decirconférence étend son ombre sur les tombeaux. II. A St-Germain, je quittai la route d’Orbec pour prendre la route deBroglie, qui la coupe ; je voulais gagner St-Jean-de-Thanney. Je ne sais si je me trompe ; mais toutes les routes modernes mesemblent affecter de s’éloigner des objets intéressants, même descentres de population. Celle où je marchais, tracée en plaine,m’offrait à peine quelques hameaux, dont les noms n’éveillent aucunsouvenir historique ; et, pour cette raison, je me dispense de lesciter. Faute de mieux, cependant, j’examinais avec intérêt ces groupesd’habitations entourées de leur petit verger bien clos de haiesnormandes, dont les grands arbres, déjà jaunissants, s’élançaient, çàet là devant moi, dans la plaine. Jamais archéologue a-t-il considéré au point de vue de la science lachaumière normande ? Bientôt il sera trop tard. Il y en avait encorequelques-unes dans les hameaux que je traversais, mais elles étaientrares. Le progrès, hélas ! pénètre partout, et je voyais de toutesparts des maisonnettes en briques ou en plâtre, avec contrevents verts,miroiter au milieu des pommiers ; et la chaumière normande, honteuse enface de ce pimpant voisin, aura bientôt complètement disparu. Je neblâme pas le confort, je suis le premier à en profiter ; mais lavieille chaumière était confortable, coquette même, quand ses boisétaient peints en rouge ou en bleu, ses entre-colombages passés à lachaux ; quand derrière les petits carreaux de verre vert de sa fenêtres’étalait un beau rideau rouge ou jaune. Son chaume bien entretenu nesouffrait ni mousse, ni orpin vermiculaire ; mais les iris bleus et lesjoubarbes surmontaient le faîte pour former une crête ondulée. Crêteprimitive, regardée par M. Viollet-le-Duc comme l’origine desmagnifiques découpures de plomb du moyen-âge. Devant l’habitation, unpetit parterre propret, à compartiments buisés, soignés par laménagère, s’émaillait d’œillets, de lavande, de roses-trémières et deroses du Bengale, et ses parfums mélangés embaumaient, du printemps àl’automne, les habitants de la chaumière. Y aura-t-il amélioration dans ces imitations bâtardes de la ville ? O fortunatos nimium, sua si bonanorint, Agricolas….. Ces réflexions et ces regrets m’aidèrent à parcourir les troiskilomètres de la route. Alors, tournant à droite, au pied d’une vieilleépine, jalon connu dans le pays, toutefois d’une réputation inférieureà la fameuse épine de Berville, je me trouve dans un sentier qui, pardeux détours, me conduit sous les haies d’un vaste enclos. Les toitsrapides, surgissant au-dessus des arbres, indiquaient une fermeancienne et importante, et j’avais hâte de gagner la porte pourcontempler plus à mon aise. En avançant, la largeur exceptionnelle duchemin me rappela des avenues maintenant disparues, nouvel indice queje pouvais trouver quelque chose d’intéressant. Enfin, j’y suis, et,sur mon interpellation, une brave femme, qui cueillait des pommes avecses deux enfants, dans le champ en face, m’apprend le nom de cetteterre : c’est Bauquemare. Elle est assise sur la déclivité d’un petitvallon sec. Rien de semblable à un manoir. Toutefois, j’avais devant les yeux uneferme seigneuriale dont la construction peut remonter au XVIe siècle,ou même à la fin du XVe. Seulement deux bâtiments intéressants : lecolombier d’un assez gros diamètre, de plan octogone, construit en boisavec quelques sculptures, et une vaste grange bâtie entièrement enpierre et silex, avec hauts pignons portant un comble rapide couvert enchaume. Celle-ci se dirige du nord au sud ; ses faces principales sontdonc à l’orient et à l’occident. La porte pratiquée à l’orient setrouve abritée par un porche profond sur lequel est édifiée une chambrehaute, sorte de brétèche en colombage qui mouvemente agréablement cettelongue façade. Tout près de là, je vis le château, grande bâtissemoderne, sans style et sans ressauts, à peine accompagnée de quelquesarbres. Je cherchai en vain, sur ma carte, le nom de ce fief ; Cassini n’ometguère, pourtant, de résidences féodales. Mais, en compulsant les notesrecueillies par moi sur les fiefs de la paroisse de St-Jean-de-Thanney,je vois un extrait d’acte du 21 mai 1788 constatant que messireFrançois-Jacques-Nicolas de Bauquemare, chevalier, conseiller etprocureur honoraire du roi au bailliage d’Orbec, était alors seigneurde Thanney-Baufort. Comme il arriva souvent, le nom du propriétaire aété substitué à celui du fief. Si, comme je le suppose, Bauquemare et Beaufort sont un même lieu,j’aurais pu évoquer là une grande figure, celle de Chateaubriand auquella sauvagerie du site n’aurait pas été désagréable. Plusieurs membresde sa famille ont possédé Beaufort au XVe siècle. Il leur venait d’une alliance avec la famille des Planches. « Jehan desPlanches, escuier, se presenta en abillement de homme d’armes vngarchier avecques lui suffisamment armez et montez à iiij chevaulx » auxmontres de la noblesse du bailliage d’Évreux, en 1469. Il eut pour femme Madeleine d’Orbec. Marguerite des Planches, leur fille, je crois, dame de Thanney,Saint-Léger-du-Boscdel et la Cressonnière, épousa Jean deChateaubriand, deuxième du nom, seigneur de Penneroy, capitaine deHoudan. Elle eut deux fils et trois filles. François, en sa qualitéd’aîné, fut sire de Beaufort, du Plessis-Bertrand, d’Oranges, deSt-Léger, de Campfleur, etc. Il se maria avec une Bretonne, Anne deTréal ; il était mort le 15 avril 1564. Le second fils, nommé Georges, trouva dans son lot la terre de Thanney,qu’il céda, le 14 juillet 1601, à Gilles de Chateaubriand, son neveu.Celui-ci en prit possession le 16 juin 1603, mais pour la vendrebientôt. J’ignore le nom de l’acquéreur. Beaufort était un quart de fief de haubert dépendant de la baronnie deFerrières. Il devait dix jours de garde au château de Chambrays. Il y a sur le territoire de St-Jean-de-Thanney beaucoup d’autres fiefsque je n’ai point visités. D’abord, la Motte, plein-fief de haubert,dépendant aussi de la baronnie de Ferrières. C’est, sans doute, là quevivaient Emme de Tannay, fille de Vauquelin de Tannay, troisième femmede Guillaume Giroye, baron de Montreuil et d’Echauffour, vers 1050, et,un siècle plus tard, en 1195, Jean de Tanney, le même, peut-être, quece Jean de Tanney qui, de concert avec Erembourg, sa femme, fonda, en1208, le prieuré de Mervilly. La famille de Mailloc était en possession de la Motte au XVIe siècle. Dans le rôle des taxes de l’arrière-ban de 1562, publié par M.Lebeurier, on voit figurer Jehan de Mailloc, escuyer, qualifié seigneurde la Grue, de Tenney, et de Sainct Mars. On trouve ensuite Guillaumede Mailloc, puis messire Claude le Georgelier, chevalier, sieur du Boys. L’Armorial de d’Hozier mentionne Laurent Le Georgelier, seigneur etpatron de St-Jean de Thenney, et damoiselle N. de Bordeaux, sa femme.Le généalogiste donne pour armoiries à cette famille : d’argent àtrois cloches de gueules, bataillées de sable. Au-delà de l’église, on trouve encore Bocquencey, quart de fief, quidoit son nom à la famille de Bocquencey. Dès 1463, Montfaut inscrit, sur cette paroisse, Jean de Bosquencey.L’aveu de 1604, de la dame de Ferrières, publié dans les Notes de M.Auguste Le Prevost, nomme Louis de Bosquencey, escuyer. Le nom deFrançois de Bocquencey figure dans la Recherche de 1666. Les registresde d’Hozier fournissent Guillaume de Bocquencey, écuyer, auquel ildonne pour blason : d’argent à un bosquet de sinople, sur lequel estun épervier de gueules qui tient sous ses pieds une alouette de même,dont il se repaist. Mme de Bocquencey-Thenney figure dans le cataloguedes gentilshommes qui ont pris part aux assemblées de la noblesse pourl’élection aux États-Généraux de 1789. La famille de Bonnechose a possédé aussi une terre à St-Jean-de-Thanney; mais, comme tous les seigneurs prétendaient au patronage, ilssubstituaient au nom de leur seigneurie le nom de la paroisse, etj’ignore quel était le quart de fief habité par ceux-ci. N’ont-ilspoint pris la place de Marguerin de Monney, seigneur de Gauville,Tenney et la Trinité en partie, qui comparut, en grand équipage, auxmontres de 1469 ? Un acte des archives de l’Hospice de Lisieux, du 21 avril 1638,contient un accord entre le prieur de St-Christophe de Mervilly etGaston de Bonnechose, écuyer, sieur de Thenney, au sujet d’une petitelisière de bois bordant leurs terres respectives. Un Gaston deBonnechose, écuyer, seigneur et patron de St-Jean-de-Thenney, épousa,le 8 juillet 1668, Marie de Heudey, fille de Charles de Heudey,seigneur de la paroisse de Bocquencé. Il était mort avant 1694 ; car onvoit sa veuve épouser, le 5 janvier de cette année, Gilles-Armand de LaTouche, seigneur de Bocquencé. Alexandre de Costard prenait aussi, en 1666, le titre de seigneur deThenney. Je n’ai pas en main les documents nécessaires pour fixer sarésidence. Mon chemin, pour gagner l’église, était de traverser le petit vallon deBauquemare. Des futaies de hêtres occupent ses pentes, et le sentiertout verdoyant que je suivais était bordé d’une ligne de vieuxchênes-pommiers, au pied desquels poussait une grande quantité degenevriers pyramidaux. Les buis, les ifs, les genevriers sont presquetoujours un indice de ruines romaines. Pourquoi ? Je l’ignore. Ici,l’aridité du lieu, l’espèce de désolation, la largeur du chemin,l’encaissement de menus silex que je sentais résistant sous la mousse,la rectitude de la ligne, enfin, le nom du lieu, le Perré, m’ont faitsupposer que je parcourais un tronçon de voie romaine. Qu’y aurait-ild’étonnant ? L’importante voie de Lisieux à Dreux, mentionnée dans les Itinéraires, passait non loin de ce lieu. Au bout de ce chemin,interrompu brusquement, un échalier me permit de traverser une vieilleferme seigneuriale de l’autre côté de laquelle s’élève l’église.  Cette église de St-Jean-de-Thanney, au milieu de son cimetière, clos demurs à hauteur d’appui, est un petit édifice fort propre, mais sansvaleur artistique, et sans mobilier intéressant. La construction toutentière date seulement du XVIe siècle, ou de la fin du XVe. L’appareilconsiste en grands grès, tirés des carrières de St-Laurent. Le croquisci-contre me dispense de toute description pour l’extérieur. Cette église de St-Jean-de-Thanney, au milieu de son cimetière, clos demurs à hauteur d’appui, est un petit édifice fort propre, mais sansvaleur artistique, et sans mobilier intéressant. La construction toutentière date seulement du XVIe siècle, ou de la fin du XVe. L’appareilconsiste en grands grès, tirés des carrières de St-Laurent. Le croquisci-contre me dispense de toute description pour l’extérieur.A l’intérieur, peu de choses sont capables de nous arrêter. Le clocherporte la date de 1698, et la voûte du chœur est sans doutecontemporaine. Celle de la nef est en carène ogivale, avec dessins auponcis sur les douvettes. Elle est maintenue par cinq fermes visibles,composées d’un entrait et de son poinçon. Les autels sont modernes. Les statues qui les ornent ne méritent guèred’être signalées. J’indiquerai cependant une Notre-Dame-de-Grâce,d’exécution assez laide : peut-être remonte-t-elle au XVe siècle ; puisune autre image de la Vierge, beaucoup meilleure, que j’estime de laRenaissance. Il reste aux fenêtres quelques fragments de vitraux. Dans le chœur, unblason de gueules au chef cousu de sinople. A la seconde fenêtre de lanef, du côté du nord, une sainte Barbe, presque intacte, et un crucifixsurmonté du nid du pélican ; dans le trèfle, un saint Georgesterrassant le dragon. Cette vitre porte le cachet de la Renaissance etm’a paru d’une assez bonne exécution. Vis-à-vis, un saint évêque, saintEutrope, aux pieds duquel est un petit donateur. C’est une grisaillesur fond bleu diapré. Enfin, pour ne rien omettre, un saint Pierre etun Christ en croix, assez laid à voir, dont l’exécution pourraitapprocher du XVIIe siècle. Les murs portent des croix de consécration. On en rencontre fréquemmentdans les plus petites églises rurales de l’évêché d’Évreux. Il estassez rare d’en voir dans les paroisses de l’ancien évêché de Lisieux ;voilà pourquoi j’en fais mention. III. Je tournai le dos à St-Aubin-de-Thanney, église bien plus importanteque celle de St-Jean et moins dépourvue d’intérêt ; mais je voulaisgagner le bourg de Montreuil : il me fallait, par conséquent, dirigermes pas vers la Chapelle-Gautier. Je traversai une plaine unie,dépouillée de toutes ses récoltes, entrecoupée seulement de quelquesbuissons, où l’on ne voyait pas un seul être vivant. A moitié route, jepourtournai une vieille ferme d’un aspect tout-à-fait militaire : cen’était pourtant pas un fief. La maison manable, fort irrégulière,montrait par derrière une grosse tourelle, sans doute cage d’escalier,avec de longues fentes destinées au rôle de meurtrières. Je nerencontrai personne pour me renseigner sur le nom de cette ferme.Bientôt je me trouvai dans les bois de St-Christophe, à la sortiedesquels parut devant moi, à l’extrémité de la route, le clocher de laChapelle-Gautier. Ce nom reporta ma pensée à trois siècles en arrière. Au mois de janvier1589, dans cette plaine, régnait autant d’animation que j’y constataisde solitude. Des groupes bruyants entouraient des feux de paille et debruyère. Les gens dont se composaient ces groupes étaient des paysans àpeine vêtus, mais endurcis par les labeurs. Chacun portait des moyensde défense, depuis le bâton noueux jusqu’à la faux. Un petit nombretenaient des armes véritables. Au milieu de ces rassemblementstumultueux circulaient divers personnages qu’on ne se serait guèreattendu à rencontrer en pareil lieu. Déguenillés comme les paysans, ilsse qualifiaient pourtant de gentilshommes, et à leur nom nul n’ensaurait douter. En effet, c’était le baron de Tuboeuf et le barond’Échauffour, puis Pierrecourt, Rocquenval, Beaulieu, Longchamp,gouverneur de Lisieux, et le seigneur de La Chapelle. Ils étaient là,passant la revue de ces bandes d’insurgés, afin de les conduire contrel’armé du duc de Montpensier, alors occupée au siége de Falaise. Nulbesoin d’exciter l’ardeur de ces combattants. Qu’avaient-ils à risquer? Depuis deux ans, grâce aux troubles suscités par les partissoi-disant religieux, grâce aux impôts, à la tyrannie des agentssubalternes du fisc, ils avaient vu leur avoir anéanti, leurtranquillité troublée, la ruine, la famine, la prison. Mieux valaitmourir. Au son du tocsin, cette masse s’ébranla, marcha en avant et,grossissant toujours, fut se heurter contre l’armée royale. L’issue ducombat n’était pas douteuse, et, vingt-quatre heures après, la plainede la Chapelle n’était plus qu’un champ sinistre, sillonné de fuyardspoussés l’épée dans les reins par les troupes régulières du gouverneurde Normandie. Du reste, la Chapelle-Gautier ne mérite pas d’arrêter un seul instantle touriste. Le château, construction importante, fort réputée dans le pays (on ycomptait, dit-on, autant de fenêtres que l’année a de jours), est rasé,je crois, depuis une trentaine d’années. Quelques futaies, qui furentle parc, restent seules debout. L’église est bâtie dans de très-vastes proportions, en briques, et dateseulement de la fin du XVIIIe siècle. Au nord du chœur et au chevet, ontrouve, cependant, des pans de murs anciens, ayant les caractères duXIIe siècle, vestige de la construction primitive. L’aspect del’extérieur ne m’a point excité à visiter l’intérieur : il m’auraitfallu aller chercher au loin la clef : je préférai employer ce temps àgagner l’église de St-Laurent-des-Grès, dont j’apercevais, à peu dedistance, le clocher en essente. St-Laurent-des-Grès avait pour moi un attrait particulier. Supprimée en1845 et réunie à la Chapelle-Gautier, cette paroisse n’a plus dedesservant et j’espérais y trouver une foule de détails curieux, qu’oncherche en vain dans les églises où l’exercice du culte s’exerce tousles jours. Je dois le dire, et c’est un fait facile à constater, il n’yaura bientôt plus que ces pauvres églises fermées, à peine entretenueset conservées par la foi robuste de leurs anciens paroissiens, pourprésenter de l’intérêt à l’archéologue. Les autres sont mises en coupesréglées par le maire et le desservant, s’efforçant, à qui mieux mieux,d’illustrer leur administration, j’allais dire leur règne, au moyend’embellissements et de changements néfastes. On ferait un volume avectous les faits de ce genre, sans remonter au-delà du commencement del’Empire.  La paroisse de St-Laurent a porté successivement plusieurs noms. Onécrivit d’abord, en latin : Sanctus Laurentius de Quercu-Varin ;puis, en français : St-Laurent, Chesneduit, Chenedouet, et de nouveauen latin : S. Laurentius de Gressibus. La population n’en a jamaisété considérable, et l’église est petite. Une partie du mur méridionalde la nef, sur 15 pieds de longueur environ à partir de l’angleoccidental, et tout le portail, peuvent remonter à l’époque romane. Lamoitié attenante au chœur et le chœur tout entier ont été refaits dansce siècle. Le mur latéral nord de la nef est du XVe siècle. Voici unevue du portail. La porte d’entrée est moderne ; mais elle est précédéed’un joli porche en bois bien travaillé, du XVe siècle. Contre lepoinçon antérieur on a placé une statue en bois du patron, assezgrossière, où l’on constate, néanmoins, des caractères de travailgothique. La paroisse de St-Laurent a porté successivement plusieurs noms. Onécrivit d’abord, en latin : Sanctus Laurentius de Quercu-Varin ;puis, en français : St-Laurent, Chesneduit, Chenedouet, et de nouveauen latin : S. Laurentius de Gressibus. La population n’en a jamaisété considérable, et l’église est petite. Une partie du mur méridionalde la nef, sur 15 pieds de longueur environ à partir de l’angleoccidental, et tout le portail, peuvent remonter à l’époque romane. Lamoitié attenante au chœur et le chœur tout entier ont été refaits dansce siècle. Le mur latéral nord de la nef est du XVe siècle. Voici unevue du portail. La porte d’entrée est moderne ; mais elle est précédéed’un joli porche en bois bien travaillé, du XVe siècle. Contre lepoinçon antérieur on a placé une statue en bois du patron, assezgrossière, où l’on constate, néanmoins, des caractères de travailgothique.Le mur nord de la nef est construit en grès de très-grande dimension ;il est peu élevé (seulement huit assises), et se partage en deuxtravées par des contreforts. Deux fenêtres y ont été pratiquées, ellessont de tout point semblables. Leur procédé de construction estpassablement barbare, ce qu’il faut attribuer à la dureté desmatériaux. En effet, il est difficile de pousser de fines moulures dansle grès. L’ogive n’a pas été composée de claveaux appareillés ; ons’est borné à prendre deux forts linteaux, posés ensuite en triangleau-dessus des pieds-droits, en les recreusant légèrement à l’intérieurde la baie, pour atteindre à la forme requise. Néanmoins, avec ceprocédé rudimentaire, les fenêtres de St-Laurent ont une physionomiemieux caractérisée que bien des constructions récentes, étudiées avecgrand soin. La pyramide essentée, où s’abritent les cloches et que surmonte unecroix fleurdelisée, me paraît dater du XVe siècle. J’ai vu avec déplaisir l’ardoise substituée, dans certaines parties, àl’essente primitive. Outre le peu de durée qu’offre ce mode decouverture, combien l’autre ne fournit-il pas de motifs de décorationfaciles à l’ouvrier ingénieux ? En est-on réduit, en plein Paysd’Ouche, à ne plus pouvoir se procurer de l’essente ? O tempora ! omores ! L’église de St-Laurent est restée un lieu de pèlerinage suivi. Je dus àcette circonstance de trouver la porte ouverte. L’intérieur est pauvre; il a malheureusement été envahi par le moderne. Je remarquaicependant le maître-autel, du commence du XVIIIe siècle. Il est loind’approcher de ces splendides rétables, si fréquents même dans deséglises peu importantes du Pays-d’Auge et du Lieuvin. Deux colonnescannelées portant un petit fronton cintré, sous lequel s’abrite untableau de saint Laurent, composent toute l’ordonnance de celui-là.Mais je constatai, avec plaisir, que le tombeau était revêtu d’unparement de soie brochée à fleurs, avec galons d’argent. Combien decurés de campagne jettent ces parements au grenier, malgré leur valeurintrinsèque et les prescriptions liturgiques !... Le tabernacle est undemi-hexagone dont chaque angle est garni de deux colonnettescannelées. Dans l’entrecolonnement sont des niches pour des statuettes; mais une seule est ancienne, celle de la porte. Elle représente,selon l’usage, le Sauveur du monde. Une calotte sphérique écaillée,ayant pour amortissement un petit vase tourné avec draperies et têtesd’anges, recouvre le tabernacle. A la base de ce dôme, une couronnetréflée sert de galerie. Deux statues accompagnent l’autel : saint Sébastien et saint Laurent ;cette dernière doit remonter au moyen-âge. C’est à ses pieds que lespélerins déposent leurs hommages. J’y remarquai de nombreux ex-voto,comme images, rubans, fleurs artificielles et naturelles (ces dernièresun peu fanées), des chapelets, des cierges et trois œufs de poule. Il yaurait un livre fort intéressant à faire sur les coutumessuperstitieuses, et souvent d’origine païenne, dont les paysansaccompagnent leurs pélerinages ; voilà pourquoi je note partout lesusages que j’ai constatés. Un des petits autels est contemporain du maître-autel. L’autre estmoderne et fort laid. Tous les chandeliers des autels sont en boistourné à pieds ronds. La croix du cimetière, en grès, porte la date de 1778. L’if qui ombragele portail mesure huit pieds de circonférence. Je n’ai pas visité les importantes carrières de grès d’où la paroissetire son nom, et dont l’exploitation n’a pas commencé, je pense, avantle XVe siècle. Le soleil descendait rapidement à l’horizon : jeregagnai la grande route et je la suivis prosaïquement pendant lapetite lieue qui me restait à faire pour gagner le bourg de Montreuil. En passant, je jetai un coup-d’œil sur le fief de La Harillière, oùrien maintenant ne mérite les regards ; mais à lui appartenait lepatronage de St-Laurent, tout au moins depuis le XVe siècle ; car lespouillés de cette époque l’attribuent au seigneur de La Goulafrière. En 1469, vivait Guillaume Cappelet, escuier, seigneur de St-Laurens etdu petit Mesnil. Il se présenta aux montres du bailliage d’Évreux «armé de brigandines, salade et vouge, suffisamment monté. » Il me faut ensuite descendre jusqu’à la fin du XVIIe siècle pourtrouver mention de seigneurs de St-Laurent ou de La Harillière. Aumoment de la recherche de 1666, deux gentilshommes habitaient laparoisse : Hector d’Auréville, sieur de Laugerais, et Christophe deTiesse, seigneur de La Harillière et Montfort, qualifié ancien noble etmaintenu en cette qualité, le 3 avril 1667, suivant de Marle etChevillard. Il figure comme patron dans une déclaration de 1654. Adrian de Thiesse, sieur de Montfort, est nommé aussi, comme habitantSt-Laurent, dans un État des paroisses et des seigneurs de paroisses del’élection de Bernay ; document d’une date un peu plus récente que lesmaintenues dont je viens de parler. Au moment de la Révolution, la seigneurie appartenait à messireFrançois-Christophe d’Auréville, chevalier, seigneur et patron deSt-Laurent-des-Grès, de La Harillière, Lassier, Vaux et autres lieux,ancien et premier capitaine-commandant du régiment de Berri infanterie,chevalier de l’ordre militaire de St-Louis. Il demeurait en sa terre dela Beltière, paroisse de Mélicourt, où résident encore ses descendants. IV. Une aimable hospitalité et de vieux amis m’attendaient àMontreuil-l’Argillé. Une bonne nuit répara la fatigue de ma laborieusejournée d’excursion et me donna de nouvelles forces, bien nécessairespour l’exploration de cette localité importante, à laquelle je devaisconsacrer la journée du lendemain. Il faut avoir Orderic Vital à la main pour visiter convenablementMontreuil. A chaque pas, on se trouve en présence de sites décrits parl’historien ; à chaque détour de chemin, on pourrait évoquer les ombresdes Giroie et de tous ces fiers barons qui ont tant de fois foulé cesol, par nous foulé à notre tour. L’origine du bourg de Montreuil est inconnue. Il existait déjà, sansaucun doute, sous la domination romaine ; mais son nom primitif s’estperdu, comme tant d’autres. Son nom actuel, Monasteriolum,Monsteriolum, lui vient d’un couvent de nonnes florissant au VIIIesiècle, un des quinze dont la fondation était due à saint Évroult,mort, comme on sait, en 596. Cette terre appartenait alors, comme toutle pays d’Exmes à un riche seigneur du sang royal, dont l’histoire nenous a pas conservé le nom, mais qui eut l’honneur de donner le jour àsaint Chrodegand, évêque de Séez, et à sainte Opportune, honorée parl’Église le 22 avril. Belle entre toutes, riche et noble, et douée des plus belles qualités,Opportune vit briguer sa main par les plus puissants seigneurs duvoisinage. Qui sait ? Peut-être eût-elle pu prétendre partager le trônede Pépin, devenir la mère de Charlemagne ! Mais Dieu l’appelait à unautre hymen : elle voulut se consacrer à lui tout entière, et choisitpour retraite le monastère construit par saint Évroult sur les bords dela Guiel. Ses parents, véritablement chrétiens, y consentirent aprèsavoir éprouvé sa vocation. Au jour fixé pour revêtir l’habit desvierges, une multitude se pressait aux portes du couvent de Montreuil,où Opportune fut conduite par ses parents et leurs nombreux vassaux. Lafête fut splendide ; mais, la cérémonie terminée, la foule s’écoula, lecloître reprit son calme habituel, et Opportune, au milieu de sescompagnes, n’eut plus d’autre ambition que d’égaler leurs vertus etleurs macérations. Elle les surpassa toutes et devint bientôt lasupérieure du monastère. Alors, un grand malheur vint l’éprouver :saint Chrodegand, son frère, fut traîtreusement assassiné à Nonant.Transporté par ses serviteurs au monastère de sa sœur, elle lui renditles derniers devoirs et, pour ne pas s’en séparer, lui donna lasépulture dans l’église de Montreuil. Moins d’un an après, en 763, ellemourut elle-même et fut déposée aux côtés de ce frère bien-aimé. Mais ces barques légères dont la vue avait fait pleurer Charlemagnedans sa vieillesse, avaient fini par verser sur les côtes de laNeustrie leurs audacieux marins. Chassant toujours devant eux lespopulations terrifiées, ils remontaient jusqu’à la source des moindrescours d’eau et toutes les armées de Charles-le-Chauve étaientimpuissantes à les arrêter. Les épais taillis de la forêt d’Ouche nepurent protéger le monastère de Ste-Opportune. Pour éviter les outragesdes hordes barbares, les nonnes s’enfuirent en toute hâte, emportantcomme leurs plus précieux trésors les corps de leur sainte abbesse etde son frère. Elles s’arrêtèrent seulement à Moussy, en Parisis, où lespieuses reliques sont toujours restées. Les Normands rasèrent Montreuil. Plus tard, quand ils devinrent à leurtour fondateurs, ce bénéfice fut attribué à un des compagnons deRollon, dont l’histoire n’a pas conservé le nom. Nous savons seulementqu’il appartenait à Helgon, à la fin du Xe siècle. Puis il fut donné àGiroie, originaire de Bretagne, qui devint le chef d’une maisonpuissante. Montreuil, Échauffour, Thanney, et peut-être toute la valléejusqu’aux sources de la Guiel, composaient ce domaine. Il paraît quel’anarchie régnait passablement dans ces contrées. Giroie voulutrétablir l’ordre et organiser l’administration. Il s’informa auprès deshabitants du nom de leur évêque : et, sur leur réponse qu’ils n’enavaient point, il les soumit à Roger, évêque de Lisieux. Puis ilconstruisit l’église actuelle, sans doute sur les fondations de cellede Ste-Opportune ; et les nombreuses substructions retrouvéesvis-à-vis, dans le sous-sol des prés, pourraient bien être les restesdu monastère. Ainsi s’explique l’éloignement où elle se trouve du bourget du château. Montreuil est situé dans une petite vallée arrosée par la Guiel, dontles coteaux se relèvent assez rapidement. Les versants, partagés ennombreux enclos garnis de haies, avec de grands arbres, offrentl’aspect d’un taillis épais. Les maisons sont groupées principalementsur la rive gauche de la rivière, et le bourg s’étend en long du sud aunord. A l’extrémité méridionale était le château ; à l’autre extrémité,loin de toute habitation, se trouvait l’église. En remontant la vallée, presque à l’extrémité du territoire de laparoisse, vers les Augerons, on me montra la Butte de la Geôle. Lenom est significatif ; mais je ne vis qu’une sorte de digue posée entravers de la vallée, laissant seulement un étroit passage à larivière. Le coteau voisin a conservé des excavations où l’on pritprobablement les terres nécessaires à ce travail, envahi maintenant pardes broussailles. L’emplacement du château n’est guère plus intéressant. Depuis denombreuses années, les propriétaires du sol s’efforcent de le rendre àla culture, en nivelant les mouvements de terrain, en arrachant lesfragments de maçonneries informes restés debout. On reconnaît pourtantencore, au milieu des arbres et des buissons, la motte conique dudonjon avec sa circonvallation. Comme toujours, on avait utilité lapente du coteau pour établir la forteresse, en taillant à pic la partieen regard de la vallée, et en creusant un fossé pour l’isoler du côtédu plateau. Situé sur les frontières de Normandie, du côté du Perche et du comtéd’Alençon, le château de Montreuil a été le théâtre de nombreuxexploits guerriers. Les Giroie, tour à tour amis et ennemis desMontgommery, possesseurs du comté d’Alençon, guerroyèrent sans cessependant tout le cours du XIe siècle ; et si la fortune fut parfoisfavorable à leurs armes, il arriva aussi, dans d’autres temps, quel’ennemi les resserra dans leur forteresse. En 1028, on voit GuillaumeGiroie, comte de Montreuil, surprendre le comte du Maine, qui tenaitpour Robert de Bellesme, contre le duc de Normandie. Un peu plus tard,Guillaume Crespin, comte de Brionne et seigneur du Sap, entreprend deconquérir les terres de ses voisins : il éprouve un échec, estmassacré, et son domaine devient la proie de ceux qu’il voulaitdépouiller. Mais les revers arrivent à leur tour : Guillaume Giroie estindignement traité, en 1045, par le comte d’Alençon, lequel s’empare deses terres ; et ses enfants dépossédés, exilés, vont s’illustrer enSicile, avec les fils de Tancrède de Hauteville. Ernault d’Echauffourayant fait une tentative pour rentrer en possession du bien de sespères est empoisonné par l’atroce Mabile de Bellesme, assurantainsi son illégitime jouissance pendant près de 26 ans, suivant OrdericVital. Enfin, en 1088, Robert Giroie obtint du duc de Normandie larestitution d’une partie des terres usurpées sur sa famille ; mais cefut seulement en 1120 qu’il rentra en possession de Montreuil.Certainement, ces combats réitérés ne furent pas livrés sans amener deschangements et des reconstructions dans le vieux donjon de Montreuil.Cependant l’histoire n’en parle pas, si ce n’est une seule fois. En1138, dit Orderic Vital, Montreuil fut brûlé par les partisans deGeoffroy d’Anjou. Je n’ai pu trouver la date de l’extinction de cette illustre familledes Giroie, dont l’Histoire d’Orderic Vital a fait passer les gestes àla postérité. Elle subsista, je suppose, jusqu’à la fin du XIIe siècle La conquête de Philippe-Auguste dut amener un changement de maître dansune seigneurie si importante ; mais, faute de documents, il nous fautarriver au commencement du XVe siècle. Pierre, comte d’Alençon,possédait alors Montreuil. Il fit des partages à ses enfants le 29 août1404, et Marguerite, la seconde de ses filles, eut dans son lotMontreuil-l’Argillé, Bernay et trois autres terres. A l’époque des invasions anglaises, Pierre Le Gris possédait le manoiret fief de Montreuil. Son dévouement à la cause du roi de France le fitdéposséder, et le roi d’Angleterre donna successivement ses dépouillesà Hugues de Beufville, puis à Jean Newton et Thomas Barton (28 avril, 2mai 1419). Après l’expulsion des insulaires, la famille Le Gris rentra enpossession de ses domaines. Le 21 novembre 1585, Adrienne Le Gris,fille de Félix Le Gris, seigneur et baron de Montreuil et Échauffour etchâtelain de Montfreville, porta en mariage toutes ces terres à GaspardÉrard, seigneur de Cisay, qui obtint, en 1645, des lettres-patentes duroi pour unir les noms d’Érard et de Legris dans sa personne et sesdescendants. Des Érard-Legris, Montreuil et Échauffour passèrent à Michel deRoncherolles, marquis de Pont-Saint-Pierre, par son mariage avecMarie-Anne-Dorothée Érard-Legris. Leur fils les vendit, en 1740, àJacques-René Cordier de Launay, trésorier de l’extraordinaire desguerres, contrôleur des chevau-légers de la Garde du roi. Étant mort le16 février 1760, ses terres restèrent à Claude-René, son fils,président à la Cour des Aides de Paris, né le 30 janvier 1715, marié le22 août 1740 à Marie-Madeleine Masson de Plissey. Cette famille estencore représentée aujourd’hui par M. le baron de Montreuil, membre del’Institut des provinces, ancien député, qui habite le château deTierceville, près Gisors. Cependant la terre a dû être aliénée dèsavant la Révolution, car, on trouve dans le catalogue des gentilshommesqui prirent part aux assemblées de la noblesse pour l’élection desdéputés aux États-Généraux de 1789, un membre de la famille Le Filleul,avec le titre de baron de Montreuil. On voit dans le bourg quelques maisons du XVIe siècle ; elles sont enbois avec un seul étage en encorbellement, sans sculptures niouvertures primitives ; j’en excepte la maison du Bailliage. Il yavait à Montreuil une justice royale d’où ressortit pendant longtempsla ville de Bernay. La maison du Bailliage date du commencement du XVIesiècle. Elle est en bois, mais elle possède une fort riche décoration :aussi a-t-elle été dessinée plusieurs fois, par exemple dans l’Eurepittoresque, et je crois dans la Normandie illustrée. Elle a unétage au-dessus du rez-de-chaussée et possède, par conséquent, deuxrangées de sablières en encorbellement, avec rageurs. Les mouluresordinaires sont remplacées par des frises fantastiques : mélange defeuillages, de raisins, de singes, de chimères tout-à-faitindescriptible. Deux rangs de statuettes ont leurs niches creusées dansles poteaux corniers. La pluie les a bien détériorées ; j’ai cependantreconnu une sainte Catherine, avec sa roue, les pieds posés sur unmonstre couronné, et une sainte Barbe, avec sa tour, dans le rangsupérieur. Au rang inférieur, je n’ai pu distinguer que lePère-Éternel, tenant le monde entre ses mains. Au-dessous de lastatuette précédente est un disque, ou encadrement circulaire, danslequel se trouvait un buste d’homme. On a cherché à faire de ces statuettes autant de personnages notablesdes guerres civiles de la fin du XVIe siècle. Ainsi on voit, dans lapremière série, Catherine de Médicis, au lieu de sa sainte patronne ;François II et Charles IX, au lieu de sainte Barbe. Au rang inférieur :le cardinal de Lorraine, le duc de Guise, Antoine de Bourbon. Il n’y aque le Père-Éternel qu’on n’a pas transformé en humain. C’est, sansdoute, quelque touriste en belle humeur qui a communiqué ce savoir auxhabitants du pays. Malheureusement pour ce système, la maison et sessculptures sont antérieures de près d’un siècle à tous ces personnages; elle n’a pas la moindre trace de l’influence de la Renaissance, et unsculpteur du règne de Henri III, si bien au courant de la cour,n’aurait certainement pas eu un ciseau si gothique. La porte est en accolade fort évasée, avec potelets écaillés, feuillesde choux frisés et panache. Elle est accompagnée de deux écussons :l’un de France, aux trois fleurs de lis ; l’autre écartelé de France etdu Dauphin. Plus haut, on distingue aussi un petit blason chargé dedeux glaives la pointe en bas. Du côté du jardin, la maison forme équerre. Il n’y a ni sculptures niencorbellements. Des tuiles inclinées garnissent les entre-colombages.Il subsiste encore une fenêtre primitive avec sa croix et ses voletsintérieurs. Une massive cheminée en briques s’élève au pointd’intersection. A l’intérieur, tous les sommiers des planchers sont ornés de rageurs,sans moulures ni sculptures. Bâtie par Giroie dès la fin du Xe siècle, comme je l’ai déjà dit, puisdonnée aux moines de St-Évroult, l’église de Montreuil est assezconsidérable et son plan a été peu altéré. Deux chapelles lui donnentla forme d’une croix latine. Ces deux chapelles, la moitié du chœur etla nef jusqu’à la tour appartiennent à la construction primitive, saufles retouches. Dans le reste, nous trouverons l’architecture du XIIIeet du XVe siècle. L’orientation, observée avec attention, a fait poserle chevet sur la route, le pignon occidental contre le coteau, dont lesterres envahissent en partie sa base. La tour occupe l’angle nord-ouest. Elle est flanquée, sur chaque face, de deux contreforts saillants quise retraitent à chaque cordon et montent jusqu’au beffroi. Laconstruction consiste en pierres de grès de grand appareil. Tout lecentre, vers l’ouest, est occupé par une grande fenêtre ogivale rempliede moëllons, sans doute dès l’origine, car les terres l’envahissent enpartie. Le reste du pignon est d’après le même système et a été élevéen même temps, c’est-à-dire au XVe siècle. Les quatre faces de la toursont symétriques ; mais deux sont cachées à leur base par le reste del’église : le nord seul est dégagé. Il n’a pas d’ouverture à la base,et contre le contrefort oriental s’appuie une tourelle hexagonecontenant l’escalier. Le couronnement consiste en un beffroi revêtud’ardoise, avec toit en hache à double épi. On retrouve fréquemment cegenre de clocher dans les églises un peu importantes de la contrée. Continuant l’examen du côté nord, nous trouvons que l’ensemble des mursappartient à l’époque romane, au Xe ou XIe siècle. On y a seulementpratiqué trois baies modernes sans style ; mais, primitivement, le jourpénétrait par deux petites fenêtres cintrées. Je présente l’une de cesfenêtres, avec le contrefort près duquel elle se trouve etl’appareil environnant. Je ferai observer, toutefois, qu’un crépi déjàancien dissimule à bien des endroits sa structure. La petite chapellefaisant transept est en totalité romane. On y retrouve une petitefenêtre semblable à celles de la nef. La première travée du chœur seuledate de l’époque romane. On l’a doublé au XIIIe siècle en y ajoutantune deuxième travée, flanquée sur chaque face de deux contreforts engrison. Les fenêtres sont modernes : l’une d’elles est datée, à laclef, de 1732. C’est dire que l’archéologue n’a rien à y voir. Maisauprès, on retrouve le contour fort distinct de la fenêtre primitive dela première travée. Elle est un peu plus large que celle dont j’aidonné le dessin, ce qui s’explique par le besoin de plus de lumièredans le sanctuaire, où les clercs lisaient les liturgies. Le chevet est droit, avec deux contreforts comme ceux des côtés. lasacristie y est adossée, et je n’ai vu aucune trace de fenêtre ouverteà l’orient. Le côté sud est identique à celui du nord, seulement toute trace de ladisposition primitive a disparu, et l’aspect général montre lescaractères du XIIIe siècle. Les fenêtres sont modernes, comme au nord.La chapelle du transept sud nous offre de nouveau un spécimen à peuprès complet de la construction de Giroie ; seulement, au XVIe siècle,on a ajouté sur un des angles un gros contrefort. La reprise sedistingue parfaitement. Comme au nord, on a bouché, pour percer unegrande baie moderne, une fenêtre cintrée primitive parfaitementconservée. La nef a gardé un contrefort roman, et ses murs montrentencore, en divers endroits, les feuilles de fougère de l’appareilprimitif ; mais on l’a rallongée d’une travée au droit de la tour auXVe siècle, et on l’a flanquée en même temps de quatre contrefortssaillants en grès. La porte a été déplacée, il y a peu d’années. Laseule fenêtre offrant quelque caractère est celle dont j’ai présenté undessin.  A l’intérieur, rien à signaler au point de vue architectural, si cen’est la voûte de la nef. Cette voûte pourrait remonter jusqu’au XIIIesiècle. Ses bois sont d’un petit équarrissage : chaque ferme se composed’un entrait, d’un entrait retroussé, porté sur deux chandellesmaintenues par des aisseliers, et d’un poinçon sur le second entrait.La forme générale affecte le trilobe. J’ai rencontré très-rarementcette disposition. Les voûtes du chœur et des transepts n’ont rien decaractéristique. A l’intérieur, rien à signaler au point de vue architectural, si cen’est la voûte de la nef. Cette voûte pourrait remonter jusqu’au XIIIesiècle. Ses bois sont d’un petit équarrissage : chaque ferme se composed’un entrait, d’un entrait retroussé, porté sur deux chandellesmaintenues par des aisseliers, et d’un poinçon sur le second entrait.La forme générale affecte le trilobe. J’ai rencontré très-rarementcette disposition. Les voûtes du chœur et des transepts n’ont rien decaractéristique.Deux grandes ogives élancées mettent la base de la tour encommunication avec la nef. Une voûte de pierre, dont on voit lesamorces, devait séparer cette base des étages supérieurs. Pendant quenous sommes sous le tour, mentionnons des inscriptions qui ont exercéla sagacité de tous les antiquaires ou touristes assez heureux pourvisiter Montreuil. On peut, je crois, les mettre dans la classe des grafiti. Leur situation, à une assez grande hauteur, en compliqueencore la lecture. Aussi ai-je renoncé à en déchiffrer quelques-unes ;mais en voici deux où je ne vois aucun doute :  La première me paraît donner la date précise de la tour La première me paraît donner la date précise de la tourDe la seconde, nous devons conclure que l’église de Montreuil possédaitdes orgues au XVIe siècle. Maintenant, dans les campagnes, on est loind’une telle splendeur dans la célébration du culte. Le rétable du maître-autel et celui du transept sud datent du règne deLouis XIV, soutenus l’un et l’autre par quatre colonnes torses autourdesquelles s’enroulent des ceps de vigne. Les statues de saint Georgeset de sainte Bathilde, qui accompagnent le premier, appartiennent à lamême époque. Avec un saint Firmin du moyen-âge, placé dans le transeptnord, c’est la seule statuaire digne d’être mentionnée. Beaucoup d’autres statues gothiques ont été réléguées dans la tour, etquelques-unes n’étaient pas sans mérite : par exemple, une statue defemme, dont les draperies sont toriques et les cheveux tressés,très-bouffants sur les tempes ; une image de saint Éloi, et enfin unesainte Anne en bois doré, d’une époque plus récente. Dans les grandes herbes du cimetière gît une cuve baptismalecylindrique. Je la crois antique ; mais il est difficile de seprononcer en l’absence de toute moulure caractéristique. La cloche est moderne, d’assez grande dimension ; elle mesure 3 pieds 9pouces de diamètre inférieur. On lit, sur sa panse, les lignessuivantes : † JAY ETE BENITE PAR Me JACQUES SEVRAIN DUBUT CURE DE MONTREUIL ENPRÉSENCE DE Mrs JEAN FRANÇOIS DAURESVILLE MAIRE DE LA COMMUNE ETNICOLAS LE NORMAND ADJOINT. Mr MARC ANTOINE ALEXANDRE LEGRAND,PRÉSIDENT DE LA FABRIQUE Mrs JEAN BAPTISTE GABRIEL LE MICHEL DULUSIGNEUL PIERRE AMELINE ET MICHEL BOISGUERIN MARGUILLIERS ET JEANIMBERT SECRETAIRE. JAY MAPELLE MARIE LOUISE PAR LOUIS BOUILLETTE ET EULALIE AGIS. LAVILLETTE DE LISIEUX MA FAITE EN 1811. Je trouve deux fiefs mentionnés sur le territoire de Montreuil : leHoulme, le Lusigneul. On n’a pu me renseigner sur la situation dupremier, non plus que sur la chapelle St-Marc, ancienne léproserie,figurant encore au nombre des bénéfices en 1509 ; car Me GeorgesGobart, prêtre du diocèse d’Évreux, en fut alors pourvu en Cour de Rome. Le Lusigneul est situé dans la plaine, et de belles avenues l’indiquentde loin aux regards. C’est un beau château du dernier siècle ; ilappartient à M. Fouquet, négociant à Rugles, du chef de sa femme. En 1666, Charles de Chaulieu était seigneur du Lusigneul. D’Hozier,trente ans plus tard, nous fait connaître Jacques de Chaulieu, sr duLusigneul, dont les armoiries étaient : d’argent à la bande engresléede sable, accompagnée de six merlettes de même, au chef d’azur chargéde trois coquilles d’or. Montreuil a vu naître plusieurs savants dont le nom est, certes,parfaitement ignoré dans la localité : d’abord, Pierre Vattier,orientaliste, docteur en médecine et professeur au collége de France,né en 1623, mort en 1670 ; puis les frères Boivin : Louis Boivin, né en1649, qui, après avoir fait ses études chez les Jésuites, devint membrede l’Académie des inscriptions et belles-lettres ; il mourut en 1724 ;Jean Boivin de Villeneuve, mort seulement deux ans après son frère,malgré la différence d’âge, car il était né en 1663. Il fut aussimembre de l’Académie des inscriptions et de plus professeur au collégeRoyal, c’est-à-dire au collége de France. V. J’avais compté utiliser le reste de ma journée en compulsant lesarchives municipales. Je pensais y trouver des documents anciens etintéressants. Trompé dans mon espérance, je résolus de pousser jusqu’àl’église de la Goulafrière, où l’on m’avait signalé des inscriptionsque personne ne pouvait lire. C’était un grand stimulant pour macuriosité. Grâce au cheval de mon hôte, la distance fut bientôtfranchie. La Goulafrière tire son nom d’un certain chevalier, nommé RogerGoulafre, passablement mêlé aux affaires des Giroie, dont il était levassal. On peut lire, à son sujet, Ordéric Vital et Gabriel Dumoulin.Ce lieu s’appelait auparavant le Mesnil-Bernard. On a écritsuccessivement Gulafreria, Gonfruele, Goullafreria, Golafreia. La famille Goulafre possédait encore cette seigneurie à la fin du XIIIesiècle ; mais le patronage appartenait à l’abbaye de St-Évroult, qui letenait de Guillaume Giroie, et il passa plus tard à l’évêque de Lisieux. L’église est sous l’invocation de saint Sulpice, de dimension médiocreet sans grande valeur architecturale. Le chevet touche au chemin ; leportail est ouvert à l’ouest, tout près de la déclivité d’un petitvallon qui forme une des ramifications de la vallée de l’Orbiquet. Unporche en charpente sert de vestibule à une porte cintrée en grès duXVIe siècle ; mais le mur dans lequel cette porte est pratiquée,blocage grossier soutenu à ses deux extrémités par des contrefortstrès-plats, est évidemment de l’époque romane. Le triangle du pignonest essenté. Au nord aussi, les murs sont romans ; mais il n’y a point decontreforts. Les joints des angles sont fort larges, et la pierreemployée est blanche, ce qui, dans les constructions de ce pays, est unindice du XIe siècle. On voit dans ce mur du nord la trace d’une largeporte cintrée, maintenant bouchée. Est-elle primitive ? Ses claveaux nesont point extradossés ; elle s’ouvre au nord, et à cette époque onchoisissait généralement le midi pour pratiquer l’entrée de l’église ;mais elle est surmontée d’une petite fenêtre étroite, vitrée à ras dumur, qui bien évidemment appartient au XIe siècle. Les autresouvertures de ce côté sont une grande baie du XVIIIe siècle, uneétroite et longue fenêtre chanfreinée du XIIe et une ogive à mouluresprismatiques du XVe. Au sud, on retrouve au gros œuvre les mêmes caractères d’antiquité etla trace d’une petite porte incontestablement romane ; mais toutes lesouvertures ont été refaites aux XIIe, XVe, XVIe et XVIIIe siècles. Le chœur a l’aspect complètement moderne. Le clocher, assis à l’ouest, est une pyramide essentée, à pans coupés,avec lucarnes aux angles. Le rétable du maître-autel date du règne de Louis XIV. Il est d’ordreionique. Les deux petits autels sont dans le même genre. Bien que ce nesoient point des œuvres hors ligne, ces autels méritent d’êtrerespectés ; on ne ferait pas si bien de nos jours, même en voulantfaire du gothique. Le crucifix de l’arc triomphal me paraît du XVIe siècle. La draperiedes reins est très-pendante et le titre se compose de quatre lettresgothiques : La voûte du chœur n’est pas caractérisée ; celle de la nef me paraîtd’une époque très-reculée. Je l’avais d’abord attribuée à la fin duXIIIe siècle ; mais, après un nouvel examen, je serais porté à la faireremonter jusqu’au XIIe. Elle est en charpente, de forme cintrée. Ellene s’appuie point sur les murs, mais sur des potences qui partent dusol. Les entraits et poinçons sont travaillés avec soin. Je regrettebeaucoup de ne pouvoir en offrir un dessin. J’excepte, bien entendu labase du clocher en saillie à l’extrémité occidentale. C’est sur sasablière latérale que se trouve l’une des inscriptions hiéroglyphiques.Elle se compose d’une seule ligne, en lettres gothiques : Ce que je traduits ainsi : L’an mil cinq cent quarante, cette tour futfaite par M. ∆. Duflot, et étaient trésoriers T. de Chaulieu et Fl. I.Laval. m. ap. p. Près de la porte se trouve une autre inscription. Celle-là dateseulement du XVIIe siècle. Elle entoure une pierre tombale de grès, surle milieu de laquelle est gravée une croix. Si tous les caractères sontparfaitement lisibles, j’avoue cependant que leur interprétationm’échappe. Toutefois, je croirais volontiers que cette inscription défigurée étaitdestinée à indiquer la sépulture d’un membre de la famille de Guiry,laquelle n’est pas étrangère à la contrée. Je lirais donc : Cy gist N.Guiry, escuyer et sieur Desp ? décéda l’an 1614. « Monseigneur de Guierry, chevalier, seigneur du Boisgencelin, dePaintienville et de La Faguetière, » se trouve sur les rôles desmontres de la Noblesse du bailliage d’Évreux, en 1469. Le rôle des taxes de l’arrière-ban de 1562 mentionne « les effans dedeffunct Martin de Guyry, seigneurs de La Facquetière. » Il y a deuxfiefs de ce nom, tous deux dans l’élection de Bernay, par conséquent àpeu de distance de La Goulafrière. La Recherche de 1666 trouve des Guiry à Plasnes, à Caorches, auTilleul-en-Ouche, à la Chapelle-Gautier et aux Jonquerets. VI. Le 19 octobre, de bon matin, je me mettais en route pour le retour.J’avais tracé mon itinéraire par la vallée, voulant suivre le cours dela Guiel jusqu’à son embouchure dans la Charentonne, et reprendre lechemin de fer à Bernay. Le soleil était resplendissant et la lumière sejouait d’une manière merveilleuse dans les feuilles teintées parl’automne des tons les plus chauds et les plus variés. Point de granderoute, mais quel charme de suivre des sentiers sinueux, longeant àgauche les bois qui bordent les pentes, à droite les prés émaillés desdernières fleurs, prodiguant leurs senteurs et secouant peu à peu lesgouttes de cristal déposées sur elles par la rosée ! Pour compléter lapoésie de ce tableau mélancolique et attachant, j’aillais trouver surmon chemin deux ruines : Réville et St-Vincent.  St-Léger-de-Réville avait été donné par Guillaume Fitz-Giroie àl’abbaye de St-Évroult, en même que Montreuil, Verneuces et plusieursautres églises. En 1214, Jourdain du Hommet, évêque de Lisieux, enobtint des moines la cession. Le manoir se trouve à l’extrémité duplateau, au centre d’un enclos assez vaste. La largeur des cheminsindique encore les avenues qui l’accompagnaient autrefois. La maisond’habitation, en briques et moellon, avec ses grands combles de tuile,me parut dater seulement du XVIIe siècle. Le colombier est d’undiamètre considérable. St-Léger-de-Réville avait été donné par Guillaume Fitz-Giroie àl’abbaye de St-Évroult, en même que Montreuil, Verneuces et plusieursautres églises. En 1214, Jourdain du Hommet, évêque de Lisieux, enobtint des moines la cession. Le manoir se trouve à l’extrémité duplateau, au centre d’un enclos assez vaste. La largeur des cheminsindique encore les avenues qui l’accompagnaient autrefois. La maisond’habitation, en briques et moellon, avec ses grands combles de tuile,me parut dater seulement du XVIIe siècle. Le colombier est d’undiamètre considérable.Un peu plus bas se cache le petit cimetière, au milieu duquel étaitl’église. Je parle au passé, car maintenant la paroisse est réunie à laTrinité du Mesnil-Josselin, qui trône sur la côte opposée, et del’ancien édifice on a fait un fenil. Le clocher a disparu. Les lois del’orientation, partout rigoureusement observées jusqu’à ce siècle,avaient fait tourner le chevet vers la vallée. Ce mur passablementdélabré, suspendu ainsi sur la déclivité assez raide du coteau couvertde bruyères, ne manque pas d’un certain effet pittoresque, dont j’aicherché à conserver un souvenir par le croquis ci-contre (V. la pagesuivante). Le chœur a été raccourci à une époque déjà ancienne. Reste la nefprimitive, dont on a emprunté une partie pour établir le sanctuaire :la différence de niveau des toits indique seule le point de séparation.Les récoltes dont le bâtiment était rempli m’ont empêché d’en examinerl’intérieur. A l’extérieur j’ai constaté, dans certaines parties, lescaractères de l’époque romane. Ainsi, les murs de la nef montrentl’appareil en feuilles de fougère. La partie affectée au chœur a étéreprise en sous-œuvre au XVIIe siècle ; néanmoins les angles sont engrison : ainsi nomme-t-on dans le pays les agrégats de silex, baptiséspar les géologues du nom de poudingue ; or, ces matériaux ont cesséd’être en usage à la fin du XIIIe siècle. Il existe, dans le mur sud dela nef, une porte à ogive obtuse, construite avec ces pierres, et je laferais remonter à la période de transition. Du reste, toutes lesouvertures sont modernes et sans intérêt, sauf deux fenêtres ogivalesdu XVe siècle, percées dans ce même mur de la nef. On ne voit de tracesde contreforts dans aucune partie de l’édifice. La charpente est surblochets, formée de bois minces, les chevrons portant ferme : ce sontdes caractères d’antiquité. Après cette station, je descendis dans la vallée et je repris macourse. Je passai dédaigneusement en vue de la Trinité. Il suffisait detraverser la vallée pour me trouver à sa porte ; mais je ne voulais pasfranchir les limites de l’évêché de Lisieux, représentées par les eauxlimpides de la Charentonne. Je détournai la tête, admirant au loin lesmagnificences du paysage et rêvant aux seigneurs de Réville. Mon rêve,toutefois, était moins effrayant que celui du curé de Bonneval,consigné par Orderic Vital dans sa Chronique. Je voyais chevaucherdevant moi Pomponne du Buat, sieur de Réville, chevau-léger du Dauphin.Il courait à franc-étrier, sans doute pour rejoindre en Alsace l’arméede M. de Turenne et faire bravement cette campagne, terminée sitristement à Salsbach ; ou encore pour arriver en temps à l’assaut deDinant, dans les Pays-Bas, afin de se distinguer sous les yeux du roi,unique solde des officiers de ce temps-là. Puis, sautant brusquementsoixante-dix ans, de 1675 à 1605, c’est-à-dire deux générations, je mereprésentais un long cortége venant à ma rencontre. Les fers deschevaux résonnaient sur les cailloux du chemin, et dans le clair-obscurdu berceau forcé par les haies, j’apercevais le sieur de Garnetotamenant son fils, François du Buat, pour épouser Marie de Maurey,l’héritière de Réville. Je me figurais les pourpoints de velours, lesrobes de brocart flottant au vent, les housses armoriées avecl’escarboucle pommetée et fleurdelisée d’argent écartelée de troisbarres d’or sur champ d’azur des du Buat ; les trois bourdons d’argenten pal, aussi sur champ d’azur, des Maurey. Puis, au détour du sentier,se joignait au joyeux cortége, le sire Charles de Hettehou, dont lemanoir du Saussay, fièrement assis au haut du promontoire qui domine leconfluent, laissait voir entre les arbres ses girouettes avec leursblasons d’azur à 3 croissants d’argent. Je serais remonté jusqu’auxCroisades, où j’aurais retrouvé encore un du Buat, si l’humble clocherde St-Vincent ne m’était apparu au détour du chemin.  Comme Réville, St-Vincent a perdu sa pieuse destination. L’exercice duculte est transféré à Broglie. Le toit s’effondre, les fenêtres ontperdu leurs vitraux ; le vent siffle au milieu des nefs désertes, dontles murs sont verdis par l’humidité, et la cloche ne se balance plusdans le clocher ouvert à tous les vents, et dont les bois pourriscéderont bientôt. Le cimetière est envahi par les broussailles et lesronces, laissant à peine voir la place des vieux tombeaux que la moussea couverts. Comme Réville, St-Vincent a perdu sa pieuse destination. L’exercice duculte est transféré à Broglie. Le toit s’effondre, les fenêtres ontperdu leurs vitraux ; le vent siffle au milieu des nefs désertes, dontles murs sont verdis par l’humidité, et la cloche ne se balance plusdans le clocher ouvert à tous les vents, et dont les bois pourriscéderont bientôt. Le cimetière est envahi par les broussailles et lesronces, laissant à peine voir la place des vieux tombeaux que la moussea couverts.Le chevet se montre sur le chemin, tandis que le pignon occidental estpresque enfoui sous les terres du coteau dont la hauteur rivalise aveccelle du comble. Cette église disparaîtra certainement dans peu detemps. Avec le culte de la truelle et du niveau si dominant dans notresiècle, les monuments, même les plus cachés, ne meurent pas de la maindu temps. On saura trouver quelque route plus ou moins utile, ou toutautre besoin de notre sublime civilisation pour en faire bien vitejustice. Je m’y suis donc arrêté longtemps. Écartant les branchagesparasites, j’en ai fait le tour et je l’ai étudiée avec soin. La position du pignon occidental s’opposait à ce qu’on y pratiquâtaucune ouverture. C’est un mur plein construit en silex ; les anglesseuls sont en pierre. Ces pierres sont disposées de la façon nommée parles Anglais long and short, expression sans équivalent en français ;les joints sont fort larges. Ces caractères indiquent le XIe siècle.Ils sont surtout saillants sur le mur du nord, privé d’ouvertures. Lemur méridional a été récrépi et percé ; il a donc moins d’intérêt.Comme le fait voir mon dessin, la porte ouverte au centre est sanscaractère. Les deux fenêtres qui l’accompagnent sont surbaissées ; maisà claveaux extradossés, garnis d’une moulure torique. Leur armature esten fer carré. A quelle époque remontent-elles ? La petitesse et lanature des matériaux m’auraient porté à les dater du XIIIe ou du XIVesiècle ; mais elles peuvent être aussi bien du XVIe. Leurs mouluressont peu caractérisées et ne peuvent fixer l’incertitude. Il n’y apoint de contreforts. Le clocher est assis sur l’arc triomphal : il estfort trapu et revêtu d’essente. Le chœur forme retraite sur la nef. On y retrouve une fenêtre semblableà celles dont je viens de parler, et une autre petite fenêtre enbriques du XVIIIe siècle. Les murs sont en silex, disposés en arête depoisson ; mais les pierres d’angle n’ont pas les joints larges comme àla nef. Au nord, il ne se trouve qu’une seule fenêtre ; elle estromane, cintrée, assez large, toutefois sans ébrasement intérieur.C’est un des caractères du roman le plus ancien. Elle est pratiquée aumilieu du mur. Le chevet est droit, également en blocage. Malgré la déclivité duterrain, il n’a pas de contreforts ? Une petite sacristie s’y appuie. L’intérieur, privé de son mobilier, sera bien vite décrit. La nef étaitcouverte par un simple plafond porté sur les entraits de la charpente,où je ne vois aucun caractère d’antiquité. L’arc triomphal a étédétruit, sans doute au XVIe siècle, lors de l’établissement du clocher.Quant au chœur, on voit encore sa voûte en merrain dont les douvettessont bordées de trèfles empreints au poncis. Le maître-autel est resté en place. Il est en pierre et remonteseulement au siècle dernier, comme l’indique suffisamment sa forme endoucine. Il avait un rétable en pierre, de dimension médiocre, dont ilreste aussi deux pilastres. Malgré son état de délabrement, l’église de St-Vincent est restée unobjet de vénération et un lieu de pèlerinage. Pour satisfaire à cessentiments, on a réuni dans un coin : 1° une statue de la Vierge tenantl’Enfant-Jésus. Sa date peut être ancienne, car l’enfant est vêtu d’unelongue robe et presse entre ses mains une colombe voletante ; 2° unesainte tenant dans ses bras une croix, sans doute sainte Hélène ; 3°enfin le crucifix de l’arc triomphal, lequel pourrait dater dumoyen-âge. Je n’ai rencontré, près de ma route, aucun manoir féodal : il y enavait pourtant plusieurs sur cette paroisse. Ainsi la Rivière,demi-fief de haubert, incorporé dès la fin du XVIe siècle à la baronniede Chambrais. En 1463, Montfaut inscrit parmi les nobles certifiés de la paroisse deSt-Vincent, Jehan Le Roy. Il était seigneur de Mont-Allard, fief situésur Chambrais « jouxte le chasteau dudict lieu », mais de plus du fiefde la Rivière. En effet, dans un aveu de 1604, la dame de Ferrièresconstate que, lors de son incorporation, la Rivière était aux mains deRobert Le Roy. De Marle, en 1666, trouva dans cette paroisse deuxgentilshommes : André Le Doyen, sieur de Montrosty, et Robert LeForestier, sieur de Millay. Un état des seigneurs de l’élection deBernay, à peu près de la même époque, indique comme seigneur deSt-Vincent, André Guenet, conseiller au Parlement. Le château de Guenetse montre de loin sur les coteaux de l’autre côté de la Charentonne,dominé par les grands bois. Un chemin charmant me conduisit en une demi-heure au bourg de Broglie.Je laissai à gauche le château, perché sur son promontoire : je jetaiun coup-d’œil à l’église, dont je n’essaierai pas la description :l’Association normande l’avait visitée une année auparavant, et unprocès-verbal en relate le haut intérêt. Elle mérite une monographie. Là fut le terme de mon voyage pédestre. Le modeste phaéton du courrierdes dépêches me transporta rapidement à Bernay par une route assezmonotone, et le soir le chemin de fer me ramenait à Lisieux. J’avais,dans ces trois jours, exploré assez consciencieusement, j’ose le dire,un triangle de plus de deux lieues de côté, limité par la voie romainede Lisieux à Condé et par les chemins, probablement romains aussi,d’Orbec à Montreuil et de Broglie à Séez par Cisay et les Lettiers.. |