Corps

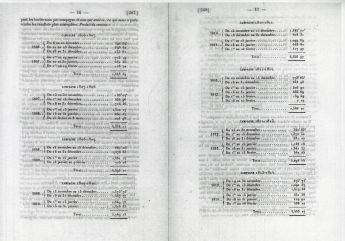

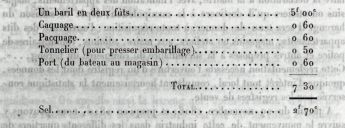

| VINTRAS, Albert (18..-19..) : Le Commerce duhareng à Honfleur il y a cent ans.- Paris : ImprimerieNationale, 1914.- 24 p. ; 21 cm.- (Extrait du Bulletin des sciences économiques etsociales du Comité des travaux historiques et scientifiques,année 1911). Saisie du texte : O. Bogros pour la collection électroniquede la Médiathèque intercommunaleAndré Malraux à Lisieux (15.XII.2016) [Ce texte n'ayant pas fait l'objet d'uneseconde lecture contient immanquablement des fautes non corrigées]. Adresse : Médiathèque intercommunale André Malraux,B.P. 27216,14107 Lisieux cedex -Tél. : 02.31.48.41.00.- Fax : 02.31.48.41.01 Courriel : mediatheque-lisieux@agglo-lisieux.fr, [Olivier Bogros]obogros@agglo-lisieux.fr http://www.bmlisieux.com/ Diffusionlibre et gratuite (freeware) Orthographe etgraphie conservées. Texte établi sur l'exemplaire de la médiathèque (Bm Lx: Norm br 2019). MINISTÈRE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES BEAUX-ARTS _____ LE COMMERCE DU HARENG À HONFLEUR IL Y A CENT ANS PAR M. A. VINTRAS PROFESSEUR AU COLLÈGE DE HONFLEUR CONSEILLER MUNICIPAL _____ Extrait du Bulletin des sciences économiques et sociales du Comité destravaux historiques et scientifiques, année 1911  PARIS IMPRIMERIE NATIONALE _____ MDCCCCXIV ~ * ~ LE COMMERCE DU HARENG À HONFLEUR IL Y A CENT ANS. I. LA PÊCHE. Législation : de la loi du 15 vendémiaire an II à l'ordonnance du 4janvier 1822. Hostilité de Dieppe contre les ports de la côte duCalvados. Le 8 fructidor an IX, le mairede Honfleur écrivait à son collègue du Havre : « Il existe dans lafeuille de Le Picquier (imprimeur au Havre), numéros 6 et 7, une lettreque le préfet de la Seine-Inférieure a adressée au Ministre del'intérieur pour le déterminer à remettre en vigueur un ancienrèglement qui limite la pêche du hareng depuis le 15 fructidor jusqu'au10 nivôse de chaque année. Animé comme vous du désir de réclamer contrecette injuste prétention et de faire valoir tous les moyens quimilitent en faveur de la ville du Havre, d'Honfleur et d'autres portscirconvoisins, je vous invite à vouloir bien me participer la marcheque vous aurez fixée sur cet important objet... » Le lendemain, 9 fructidor, le même magistrat adressait au préfet duCalvados un long mémoire qui résumait excellemment les principauxarguments qu'on fera valoir à différentes époques contre les mêmesprétentions. Ainsi se manifeste dans nos archives municipales unecampagne entreprise par les armateurs et négociants de Dieppe contreceux de la côte du Calvados, campagne qui durera pendant tout lepremier quart du siècle, renaissant sous des formes diverses, alorsqu'on croyait intervenue une solution définitive. L'affaire était grosse de conséquences pour les adversaires en présence. Pour Honfleur, privé par la guerre maritime des armements qui l'avaientfait vivre dans le passé, ayant une partie de ses chefs de famille surles pontons anglais ou sur les vaisseaux de la République, se débattantdepuis dix ans dans une pénurie d'approvisionnements dont témoignent àchaque page, en termes lamentables, les registres des délibérations oules copies de lettres de la Municipalité, la limitation de la pêche duhareng au 31 décembre, alors qu'il arrivait à peine sur nos côtes,lui enlevait sa dernière ressource et le condamnait presque à mourir defaim. Aussi, réclamait-il le maintien de la loi du 15 vendémiaire an IIqui avait proclamé la liberté de cette pêche. Pour les Dieppois, il s'agissait de ressaisir un monopole que leuravaient assuré en fait, jusqu'en 1793, les anciennes ordonnances sur lalimitation et leurs privilèges en matière de gabelle, et que leur avaitfait perdre cette même loi du 15 vendémiaire. C'était ce qu'ils segardaient bien d'avouer, dissimulant, assez maladroitement d'ailleurs,les suggestions de l'intérêt privé derrière de spécieusesconsidérations d'intérêt général. Tous leurs efforts pouvaient seramener à ces deux arguments : 1° Le hareng pêché sur les côtes duCalvados était guai (vide) et malsain pour la consommation en salé, audire de certains naturalistes ; 2° La concurrence que ce produitinsalubre faisait aux salaisons supérieures de Dieppe devait provoquerà bref délai la ruine des négociants-armateurs de la côte Nord etamener l'épuisement de cette pépinière de marins que « la grande pêches», comme ils l'appelaient, entretenait pour le recrutement de notremarine nationale. L'expérience de chaque jour, depuis dix ans, protestait assezd'elle-même contre des assertions frappées de suspicion légitime.Cependant, l'attaque venait de haut, appuyée par une personnalitéofficielle : les autorités du Calvados prirent en main la cause despécheurs et armateurs de la côte Sud et n'eurent pas de peine àdétruire l'échafaudage élevé par nos adversaires. Parmi les mémoiresintéressants qui furent rédigés à cette époque, figure au premier rangun rapport du Conseil de santé de Caen (21 fructidor an IX) devantlequel la question avait été portée par le préfet du Calvados, généralDugua. — C'est un travail très étudié, qui, après un préambule sur lesmœurs et migrations du hareng à cette date, et la pêche qui s'enfaisait, de juin à décembre, des côtes d'Écosse à celles deSeine-Inférieure, se prononce catégoriquement contre la prétendueinsalubrité dénoncée par les spéculateurs de Dieppe : « Si l'on observe, disaient les membres de ce Conseil, professeurs àl'École de médecine, ce qui se passe dans le poisson qui n'a pas encorefrayé, on observe qu'il a réellement plus de vie et qu'il est plustendre à manger que celui qui a frayé ; c'est une loi générale à tousles poissons et à tous les mammifères femelles : l'émission de lamatière laiteuse du mâle et l'éjection des œufs de la femelleaffaiblissent incontestablement le hareng, le rendent plus maigre etchangent aussi son goût; mais cette opération ne développe et nesaurait développer aucun principe délétère et malfaisant dans l'animal; les naturalistes ne connaissent point de poisson qui, ayant été mangésans inconvénient quand il frayait, ne puisse l'être également quand ila frayé. » La même opinion devait être émise par Cuvier, dix-sept ansplus tard, suivant une lettre de M. de Folleville, député du Calvados,du 6 décembre 1817. Le Conseil de santé allait plus loin, et, aprèsavoir remarqué que les Dieppois ne se contentaient pas de l'ampleprovision de hareng « plein » qu'ils capturaient depuis les côtesd'Écosse jusqu'au pied des falaises de Caux, mais qu'ils poursuivaientce poisson, vide alors, vers Saint-Valery, Fécamp et voisinage duHavre, ajoutait : « Le hareng pris sur les côtes du Calvados est mêmeplus gros, parce que ce dernier a eu le temps de réparer ses pertes, enraison de ce qu'il est plus éloigné de l'endroit où il a frayé. » Laconsommation qu'en font Paris et la Normandie depuis un grand nombred'années n'a-t-elle pas prouvé qu'il était absolument inoffensif ? Nesuffit-il pas à messieurs de Dieppe de retirer grand profit du harengvierge ou plein qu'ils expédient vers la Prusse et l'intérieur del'Allemagne ? Forts de cette décision, les armateurs du Calvados ripostèrent à lademande du préfet de Seine-Inférieure par une pétition longuementmotivée, apostillée par le maire de Honfleur, et que le préfet duCalvados fit sienne dans un mémoire au Ministre de l'intérieur, du 22fructidor an IX. Le meilleur témoignage à invoquer contre les Dieppoisne se trouvait-il pas dans leurs pratiques mêmes dénoncées en cestermes par le maire de Honfleur : « Je dois vous observer, citoyen Préfet, que tous les ans, et notammentlorsque le poisson ne donne pas abondamment sur les côtes de Dieppe,les négociants de ce port (précisément à l'époque où l'on affecte decroire que ce poisson est malsain) achètent des marchands de Honfleurdes harengs en barils, et traitent même avec des maîtres de barques dechargements entiers de harengs guais et les font expédier chez eux. Cesfaits, qui ne peuvent être contestés puisqu'ils peuvent être attestéspar les livres et la correspondance des marchands de cette ville ainsique par les expéditions du bureau des Douanes nationales, ferontdisparaître le doute que l'on s'efforce d'établir sur la qualité duhareng qui se pêche sur nos côtes. » (Lettre du 9 fructidor, an IX.)Nous aurions été heureux de constater l'importance de ces achats surles livres de la Douane, mais il résulte de recherches qu'y fit lemaire de Honfleur en 1818, que depuis longtemps ces registres n'yétaient plus. Il n'y eut pas de solution immédiate ; les choses restèrent en l'étatmalgré une nouvelle alerte dont on trouve l'écho dans une délibérationdu conseil municipal du 28 pluviôse an X et dans une lettre du préfetCaffarelli, du 24 ventôse même année. Le 13 pluviôse an XI seulement,un arrêté des Consuls confirmait dans son article 1er la loi du 15vendémiaire an II. L'hostilité des commerçants de Dieppe ne fut pas la seule entraveapportée à la libre activité de nos marins. La présence incessante descroisières anglaises sur nos côtes, leurs efforts pour communiquer avecles complices de l'intérieur, avaient, dès le début de la guerremaritime, provoqué des mesures restrictives de la durée du séjour enmer. Avant 1800, les copies de lettres de la municipalité portent déjàplusieurs traces des plaintes et des arrestations suscitées par lescommunications des pêcheurs avec l'ennemi. Ces mesures redoublèrentaprès la rupture de la paix d'Amiens : défense aux pêcheurs des côtesde la Manche de sortir, même pour surveiller leurs filets sur la plage,avant le lever et après le coucher du soleil, quelquefois même deuxheures après le lever, deux heures avant le coucher ; en plein hiver,alors que les marins de Honfleur avaient trois lieues à faire, àl'aller et au retour, pour gagner la rade : c'était presque laprohibition. Les pêcheurs de la côte Nord ayant obtenu sous certainesconditions levée de l'interdiction de la pêche de nuit pendant lasaison du hareng (décision du Ministre de la police générale, du 24octobre 1806), le commerce de Honfleur réclama aussitôt les mêmesavantages par une pétition qu'un délégué présenta successivement auPréfet et au Ministre : satisfaction lui fut donnée par un arrêtépréfectoral du 13 novembre 1806. « Les bateaux des ports de Honfleur, Touques, Trouville, qui se livrentà la pêche du hareng, seront tenus de se rassembler dans le port deHonfleur ; « Il sera armé dans le port de Honfleur, et aux frais du commerce, un bateau de surveillance pour tous ces pêcheurs ; « Le commandement en est confié au sieur Leroyer, de la ville deHonfleur. Ce commandant sera responsable des pêcheurs et s'opposera àtoutes communications avec l'ennemi ; « Sous aucun prétexte, lesdits bateaux ne pourront relâcher dans aucunautre port que celui d'Honfleur, à moins de force majeure ou d'unetempête, dans lesquels cas il sera fait rapport au maire de Honfleur. » Une note, jointe à une lettre du commissaire de marine, du 28 novembre1806, fait connaitre l'estimation et les frais d'armement du navire la Marie-Anne, chargé de la surveillance. Nos marins étaient-ils dignes de cette faveur ? Avaient-ils déjà été,furent-ils imprudents ? Quelques-uns cédèrent-ils aux suggestions de lamisère pour rechercher un profit inavouable dans des communications etdes échanges avec l'ennemi ? Toujours est-il que l'arrêté préfectoralétait à peine en vigueur, que les dénonciations pleuvent sur eux. C'estle sous-préfet de Pont-l’Evêque qui s'en fait l'interprète dès le 24novembre 1806. M. Mollien, qui a d'ailleurs l'emphase facile, avertit,menace, flétrit..., donne aussi des noms, des détails précis : « Son Excellence le Ministre de la police générale est informé que desbateaux de pêche de la côte du Calvados ont passé, pendant tous lesderniers jours d'octobre, devant les jetées du Havre, prenant la mervers la fin du jour. Il est impossible qu'à cette heure ils ne sesoient pas vus forcés de passer toute la nuit en mer ; cependant nullesurveillance ne fut établie à leur égard... Les pêcheurs de notre côtesont signalés à Son Excellence comme entretenant des intelligences avecl'ennemi ; on cite particulièrement le bateau de Honfleur le Désiré,n°45, que l'on assure avoir vu plusieurs fois aller à bord descroisières anglaises... Des preuves si souvent réitérées de laconnivence entre les pêcheurs et les Anglais en croisière ont faitcraindre à Son Excellence que la liberté qu'elle vient d'accorder à lapêche du hareng ne protégeât ces manœuvres criminelles. » Et le maire de Honfleur, M. Lion-Dumontry, de s'évertuer àdéfendre la réputation de ses administrés pour leur conserver lebénéfice de l'arrêté du 13 novembre. Il dénonce à son tour lesmanœuvres de la malveillance, la jalousie des « malintentionnés » (lisonsDieppois) contre les pêcheurs du Calvados, « des méchants vous ont ditces nouvelles ». II est bien obligé cependant d'avouer que descommunication ont eu lieu puisqu'elles ont été déclarées au bureau dela Marine, « mais je puis vous assurer, dit-il, que c'était dans descas forcés, et que la police établie par l'Administration de la Marinea toujours pris des mesures pour éviter les abus dans ces circonstancesimprévues, puisque les équipages et les chefs de barques ont presquetoujours été levés pour le service des ports très éloignés, après avoirsubi plusieurs jours de prison, suivant la gravité des cas. » Il semble bien, d'ailleurs, que pendant la période du hareng, la policeexercée par le bateau de surveillance ait rendu ces communications trèsrares. Le 9 janvier 1807, M. Dumontry transmettait au même sous-préfetle témoignage, recueilli de la bouche du garde-pêche, de la parfaitecorrection de nos pêcheurs : d'où satisfecit officiel. L'autorisation de la pêche de nuit, pendant la saison du hareng, futrenouvelée annuellement jusqu'au décret du 8 octobre 1810 qui, dans sonarticle 1er, levait l'interdiction : « La pêche en mer du hareng et dumaquereau est permise pendant la nuit, pour toute la saison de cettepêche, sur la côte comprise entre Calais et Barfleur inclusivement. » Les armateurs de Seine-Inférieure n'avaient cependant pas renoncé à unerestriction qui leur tenait tant à cœur. Pensèrent-ils l'obtenir plusfacilement, après 1815, d'un gouvernement qui enveloppait dans une mêmeréprobation l'œuvre tout entière de la Révolution ? On serait tenté dele croire en lisant la lettre écrite, le 17 mai 1816, par les membresde la Chambre de commerce du Havre au maire de Honfleur, et où l'ontrouve la singulière phrase suivante : « Nos adversaires ont unpuissant argument en leur faveur, ce qui se faisait avant la Révolution, qui a amené en bien des choses de nouveaux systèmes qu'il convient de réformer.» Réformer, au nom de la tradition monarchique, un «système » quifaisait vivre des milliers de pauvres gens sans autre privilège quecelui que la nature leur avait accordé, c'était oublier que Louis XIVlui-même avait, par arrêt rendu en Conseil, le 17 décembre 1695,autorisé cette pêche le long des côtes de Normandie et de Picardiejusqu'au 15 mars de chaque année. Pourquoi ne pas proposer plutôt deréglementer les migrations du hareng qui s'attardait encore, aprèsWaterloo, en des habitudes démocratiques suspectes ? Quoi qu'il ensoit, la députation de Seine-Inférieure, menée à l'assaut par un hommetrès en vue, M. Castel, président de la Chambre de commerce de Dieppeet maire de cette ville, allait faire le siège du nouveau gouvernement,pendant que les délégués de la côte Nord, venus au Havre, essayaientd'opérer une cote mal taillée qui leur donnerait au moins satisfactionpartielle. Dans la lettre précitée du 17 mai, le président de laChambre de commerce du Havre, en annonçant leur présence en cetteville, faisait savoir qu'ils semblaient disposés à accepter, à titretransactionnel, la date du 15 janvier, et invitait le maire de Honfleurà réunir pécheurs et armateurs afin d'obtenir leur adhésion à cetteproposition, dans la crainte de perdre davantage. Que se passa-t-il exactement à Honfleur ? Nous n'avons pas leprocès-verbal de la réunion des armateurs et saleurs provoquée par lemaire ; mais, le 24 mai, il répondait à la Chambre de commerce du Havre: « Conformément à vos intentions, Messieurs, j'ai réuni les principauxsaleurs de cette ville et leur ai donné communication de votre lettre ;quelques-uns ont observé avec raison qu'il eût été à désirer, pourl'avantage de nos ports où le poisson paraît plus tard que dans ceux deDieppe et autres, que ce délai eût été reculé jusqu'au 31 janvier; mais la majorité m'a paru,par les considérations que vous exposez, déterminée à accéder ausentiment exprimé par les saleurs de votre port ; en conséquence, ilsont pris copie de votre lettre et m'ont assuré qu'ils allaients'occuper de vous faire parvenir leur réponse. » M. Dumontry ne se doutait guère des mauvais rêves qu'il se préparait enécrivant cette lettre qui, il faut en convenir, ne constituait pas uneadhésion formelle. Il n'en fallut pas davantage pour conclure àl'acceptation de Honfleur ; la lettre du maire fut ainsi présentée auxautorités supérieures, et le 15 juin, le même M. Séry, maire du Havreet président de la Chambre de commerce, annonçait que « conformément,aux désirs des divers ports de la Manche, il a été arrêté en Conseild'État que la pêche du hareng sera fixée au 15 janvier. » Ce résultat provoqua à Honfleur une émotion facile à comprendre quandon constate que, pendant les cinq dernières campagnes, le produit ducentime [d]e franc sur la vente du hareng, après le 15 janvier, avaitété, année moyenne, de 1,177 fr. 40 (registres de vente du hareng, de1811 à 1816), ce qui représentait une vente de 117,740 francs dehareng, pêché pour les deux tiers au moins par des barqueshonfleuraises, préparé, salé, embarillé à Honfleur. Quels salaires etbénéfices commerciaux la limitation allait faire perdre ? Pécheurs et saleurs rédigèrent aussitôt une pétition qu'un délégué deHonfleur présenta au Préfet pour obtenir son appui auprès du Ministrede l'intérieur ; les mêmes saleurs qui avaient « paru », accepter laproposition de Dieppe, réunis devant le Commissaire de Marine, se sontrétractés ; le maire lui-même multiplie ses démarches pour protestercontre l'interprétation donnée à la malencontreuse lettre du 24 mai.Peines inutiles ! le 14 août le roi signait l'Ordonnance qui limitaitla pêche et la salaison au 15 janvier ; et lorsque les autoritésmaritimes ou départementales réclament, le Ministre de l'intérieurrépond « …. que la question relative à la clôture de cette pêche,débattue en Conseil, contradictoirement avec les intéressés, pendantplusieurs années, n'a fini que par une sorte de transaction entretoutes les parties ; que la Chambre de commerce de Dieppe envoya desdéputés pour porter le vœu commun et qu'ils ont montré des lettres parlesquelles le maire de Honfleur y consentait ; qu'il ne sait pascomment peuvent venir de sa part des réclamations… » (Lettre duMinistre de la marine au Commissaire de la marine au Havre : novembre1816.) Le coup fut rude pour M. Dumontry dont les mémoires en faveur deHonfleur ne se comptent plus, qu'il s'agisse de défendre le crédit dela place ou de réclamer des établissements publics, de plus, candidaten honnête posture pour la Légion d'honneur, et qui se voyait présentéà ses administrés comme le facteur principal de leurs maux. Aussiquelle ardeur pour dégager sa responsabilité, prouver « la pureté deses intentions », comme aussi, hâtons-nous de le reconnaître, soutenirles intérêts de la classe nécessiteuse. Du 24 mai 1816 au moisd'octobre 1821, époque de sa retraite, nous n'avons pas compté moins dequatre-vingtdix-sept lettres, quelques-unes constituant de véritablesmémoires, relatives à la question du hareng ou à celle du chalut. (Caril y a une question du chalut, attaqué par Dieppe, toujours, qui sedéroule parallèlement à celle du hareng.) Le maire de Honfleur avait le souci de se réhabiliter. Il est probable,cependant, que tous ses efforts eussent difficilement triomphé ducrédit dont jouissait la députation de Seine-Inférieure, si le Calvadosn'avait trouvé, lui aussi, des interprètes en situation de se faireécouter. Honfleur ne saurait oublier les noms du baron Mottard, ducontre-amiral baron Hamelin, de M. Lacoudrais, commissaire de Marine ence port. De M. Mottard, il n'y a pas de lettres au dossier ; son interventionest seulement prouvée par la correspondance du maire de Honfleur ; maisnos archives sont plus favorisées en ce qui concerne l'amiral Hamelin :onze lettres de lui, écrites du 12 octobre 1816 au 1er janvier 1818,quelques-unes longues, détaillées, prouvent l'intérêt agissant qu'ilportait à ses compatriotes. « Pressez , pressez , je vous prie , cette affaire, dont on m'offredéjà demi-gain, que je refuse, parce qu'il faut tendre à la gagnerpleinement, » écrivait-il dans sa première lettre. — Et le 7 novembre : « Aidez-moi, s'il vous plaît. Écrivez à Son Excellence le Ministre del'Intérieur d'une manière pressante ; votre démarche sauvera sonamour-propre. Vous sentez qu'il n'est pas agréable d'aller demander auRoi sa Signature pour révoquer un article d'une Ordonnance qui ne faitque paraître…. Quand vous aurez employé vos nouveaux efforts, si nousne réussissons pas, je prierai Mgr le duc d'Angoulême de nous prêterson puissant appui. » Et il multiplie ses démarches auprès desMinistres de la marine et de l'intérieur, auprès de la sectioncompétente du Conseil d'État ; quoiqu'il voie « …. avec peine cettecause soumise au jugement de gens étrangers au métier de la mer » ;enfin il y intéresse effectivement le duc d'Angoulême qui lui rendit cetémoignage, le 10 novembre 1817, en recevant au Havre la députation deHonfleur : « Oui, Messieurs, c'est aux sollicitations de votreconcitoyen l'amiral Hamelin que je dois l'avantage d'avoir fait quelquechose pour les habitants de Honfleur. » Non moins pressant est M. Lacoudrais, dont l'autorité technique avaitdéjà triomphé en 1812 des entreprises des Dieppois contre le chalut, etdont le rapport avait fait revenir le Ministre sur une mesure presquedécidée. « …. Vous trouverez sans doute, écrit-il dans une longue lettre aumaire de Honfleur, en novembre 1816,…. que le malheur, assurémentinvolontaire, mais non moins réel, qu'une de vos lettres soit devenuel'arme la plus funeste contre la cause du pays….(vous trouverez)sansdoute, dis-je, que tous ces motifs réclament de votre part un mémoiredans lequel vous exposerez sans réserve et sans ménagements comment onest parvenu à tromper la religion de l'autorité supérieure, en montrantsous le jour d'un vœu commun ce qui peut être le vœu des spéculateursde Dieppe et tout au plus celui de quelques individus de notre place,trop insignifiants pour être comptés s'il s'agit de leur nombre, tropindignes de l'être s'il s'agit des sentiments qui les guident, mais cequi est diamétralement contraire aux intérêts de la population et dupays (1). » Et il faudrait citer encore M. Chabanon, commissaire général de laMarine au Havre, MM. Otton et Lecarpentier, délégués de Honfleur auprèsdu Ministre de l'intérieur, en 1820 ; surtout des députés du Calvados,M. de Folleville et M. de Vérigny, député du collège électoral deLisieux, dont les démarches furent décisives, et auquel alla finalementla reconnaissance des intéressés. Les arguments n'avaient guère varié depuis l'an IX : égoïsmeinjustifiable de nos voisins pourtant mieux partagés par la nature,spéciosité de leurs moyens, astuce avec laquelle on avait exploité lalettre du maire de Honfleur, surtout la misère publique dont lesdoléances résonnent à chaque page comme un refrain lamentable. —Obéissant à ces considérations, le Ministre avait chaque année, depuis1817, accordé une prolongation jusqu'au 31 janvier, mais sans vouloirrien laisser préjuger sur le fond ; en 1819, même, cette faveur futrefusée, « les motifs de disette et de cherté des grains des annéesprécédentes n'existant plus…. ». Et pendant ce temps, les têtes s'échauffaient de part et d'autre : le26 novembre 1818, un véritable mouvement insurrectionnel avait eu lieusur le port de Dieppe contre plusieurs barques de Honfleur et deTrouville, auxquelles on refusait de laisser débarquer leur poisson.Des menaces avaient été proférées, des cailloux lancés sur le bateau le Saint-Pierre, un momentenvahi par la foule et contraint de sortir du port sous la protection,de la Douane., sans avoir pu vendre son poisson, qui fut perdu.(Rapport du patron Voisambert, 1er décembre 1818.) Le maire deHonfleur, le Tribunal de commerce, le préfet du Calvados, durentintervenir pour empêcher que l'affaire ne fût étouffée. Ces solutions provisoires ne satisfaisaient point les pécheurs duCalvados qui voulaient faire trancher en leur faveur la question deprincipe. Ils attendirent longtemps ; en vain le Conseil général ducommerce émettait un avis « entièrement favorable » (Lettre desdélégués de Honfleur, 11 novembre 1820), le Ministre hésitait à prendreune mesure qui, cette fois, devrait être considérée comme irrévocable,et, le 17 janvier 1821, le Secrétaire d'État Siméon faisait savoir aumaire de Honfleur « … que la question de la limitation de la pêche duhareng devait être soumise, le 9 février, dans une séance de grandordre du jour du Conseil général du commerce ». Les députés honfleuraisy seraient admis. Et pourtant la députation de Seine-Inférieure putencore la faire ajourner : les mémoires se succédèrent à nouveaupendant l'année 1821, et ce ne fut que le 4 janvier 1822 quel'intervention énergique de M. de Vérigny obtint enfin le rappel del'article 2 de l'Ordonnance de 1816 et l’illimitation de la pêche duhareng. M. Lion-Dumontry n'avait pas eu la satisfaction d'assister, commemaire, au triomphe de ses revendications. Chargé d'ans et d'honneurs(il avait été décoré le 1er mai 1821, à quatre-vingt-huit ans), ilavait pris sa retraite. Il appartint donc à la nouvelle administrationde porter l'heureuse nouvelle à la connaissance de la populationhonfleuraise ; mais hélas ! ce n'était qu'une satisfaction de principe: depuis cinq ans, le hareng s'était frappé lui-même d'interdit etavait, en grande partie, abandonné nos côtes pour ne plus fréquenterque celles de la libre Angleterre. Toutefois, les Honfleurais tenaient à bien faire consacrer ce principe,et comme nos contradicteurs d'au-delà de la baie refusaient de selaisser persuader, la municipalité de Honfleur ne trouva rien de plusconcluant que d'adresser à M. de Vérigny un petit baril de hareng,pêché après le 15 février, préparé chez Soumillon , saleur à Honfleur,ainsi qu'il appert d'un certificat en bonne et due forme délivré parles syndics chargés de la surveillance des salaisons (8 mars 1822). «….. Je vous invite, Monsieur, disait le maire, à vouloir bien faireexaminer ce poisson…. sous les yeux des personnes qui ont bien voulus'intéresser à la ville de Honfleur, afin de les convaincre de plus enplus de la justice rendue aux habitants du Calvados…. » II. LA VENTE DU HARENG. 1° Réglementation. — Il nesaurait être question de rappeler les lois de police générale qui ontréglementé la pêche et la vente du hareng, mais seulement de leurapplication particulière dans le port de Honfleur. Il semble bien que la vente du hareng n'ait donné lieu, de 1793 à1805-1806, à aucune mesure de police sérieuse. Un arrêté municipal du15 frimaire an XIV (5 décembre 1805) qui défendait à « tous maîtres debarques ou bateaux pécheurs de hareng de le débarquer en vrac sur lesquais des avant-ports des passagers, des bassins et des jetées…. » etpareillement de se servir de paille pour déposer leur poisson, leurlaissant seulement la faculté d'y employer des cuves ou des parcsmobiles, nous en dit long, sur les pratiques antérieures et l'hygiènede nos quais pendant la saison du hareng. Des plaintes ayant étéformulées, en brumaire an XIV, contre la mauvaise qualité du harengsalé en cette ville, M. Dumontry sollicitait un règlement pour lapêche, vente et salaison de ce poisson. « Dans la nouveauté de cecommerce, et jusqu'à présent, disait-il, il s'est fait avec une libertéillimitée, sans aucune police ; on ne s'est occupé qu'à en tirer leplus grand parti possible, sans porter son attention sur lesinconvénients qui pourraient en résulter. » Suit un long projet derèglement qui eut certainement grande influence sur l'arrêtépréfectoral du 2 janvier 1806. Les négociants eux-mêmes signalaient les inconvénients de cemarchandage libre sur les quais et jusque sur la côte, et lescontestations qu'il faisait naître entre acheteurs et vendeurs. Dansune réunion tenue le 28 novembre 1806, ils réclamaient un local où lavente se ferait obligatoirement à la criée, sous le contrôle d'agentsdésignés par la municipalité, chargés d'enregistrer quantités et prix,s'offrant, du reste, à supporter la dépense de cette institution. Unetelle réglementation concordait trop bien avec les vues de l'autoritémunicipale pour ne pas être accueillie favorablement ; mais, dès lelendemain, 29 novembre, l'Administration était saisie d'une pétitionadverse, signée de vingt et un maîtres de barques et bateaux pêcheursde Honfleur, qui protestaient d'avance contre toute idée de les réunirdans un local unique, attendu que les bateaux de la côte de Caen,tirant trois ou quatre pieds de moins, pourraient entrer les premiersau port, y vendre leur produit et repartir immédiatement pour unenouvelle pèche, faisant ainsi deux marées par jour, tandis qu'eux n'enpourraient faire qu'une. L'expérience devait bientôt montrer que leurscraintes étaient exagérées ou peut-être sciemment intéressées. Malgré cette opposition, l'arrêté municipal paraissait le même jour, 29novembre 1806, pour être complété le 8 décembre suivant. La « ci-devant» Église Saint-Étienne, déjà Bourse du Commerce par arrêté de floréalan IX, était mise à la disposition des négociants ; tout maître debarque devrait à l'arrivée passer déclaration aux préposés à la vente,de la quantité approximative de poisson qu'il apportait ;l'adjudication aurait lieu par le ministère de ces agents et lalivraison ne pourrait se faire ensuite que sur la vue d'un permisdélivré par eux. D'ailleurs « …. les opérations multiples de la mairiene permettant pas que les employés puissent s'occuper de cet objetconsidérable dans ces détails, puisqu'il arrivait 90 à 100 bateaux parmarée… », deux commissaires seraient nommés, et les frais de bureau,comme leur traitement seraient couverts par la perception d'un centimepar franc sur le montant de la vente. Jusqu'en 1810, la vente se fitsurtout au mille, mais le décret du 8 octobre 1810 ayant formellementprescrit la vente à la mesure, des arrêtés municipaux du 27 novembre1811 et du 5 février 1812, stipulèrent « … que la mesure dont on doitse servir en ce port est de 30 litres ou 18 pots ». Les dimensions decette mesure, prises en dedans, sont fixées ainsi qu'il suit : Hauteur : 329 millimètres ou 12 pouces 2 lignes ; Diamètre, fond : 370 millimètres ou 13 pouces 8 lignes ; Diamètre, orifice : 311 millimètres ou 11 pouces 6 lignes. Les registres de vente du hareng, très bien tenus depuis 1806, avecbordereaux récapitulatifs, par quinzaine généralement, constituent undes documents les plus précieux de nos archives et des plusintéressants pour l'histoire économique du pays. 2° Produit. — Nous avons pu yrelever les chiffres suivants, en groupant les bordereaux par campagneet non par années, ce qui nous a paru rendre les résultats plussaisissables. Produit du centime : L'examen de ces tableaux donne lieu à d'intéressantes remarques. Il en résulte d'abord que si le Mémoire préparé en l'an IX, n'exagèrepas le mal pour le besoin de la démonstration, l'époque des migrationsa évolué fortement entre 1800 et 1806 : tandis que le hareng ne seraitarrivé sur nos côtes que vers le 20 nivôse (10 janvier) en 1801, lesregistres de vente nous le montrent apparaissant de façon à peu prèsrégulière vers le 20 novembre, c'est-à-dire environ six semaines plustôt. De nos jours, il a presque repris les anciens errements. Ces chiffres, d'autre part, expliquent et justifient la ténacité aveclaquelle les Honfleurais revendiquèrent la liberté de cette pêche, àune heure où elle constituait leur ressource suprême. Pendant les dixcampagnes 1806-1816, le produit du centime, année moyenne, est de 4,357fr. 95, représentant une vente de 435,795 francs. Quelle partie decette somme revenait aux pécheurs et armateurs de notre place ? Il neserait pas impossible de le retrouver, puisque chaque adjudicationindiquait le port d'attache du bateau bénéficiaire. Ce serait untravail très long ; nous l'avons fait pour quelques bordereaux afind'en tirer des conclusions approximatives, en choisissant parmi lesplus élevés et les plus faibles, et aux différentes époques. Il enrésulte, que : Du 1er au 19 janvier 1807, sur un centime total de 724 fr. 19, la part de Honfleur est de 482 fr. 40, soit 66 p. 100. Du 1er au 15 janvier 1810, sur un centime total de 1,349 fr. 78, la part de Honfleur est de 728 fr. 75, soit 54 p. 100. Du 24 novembre au 15 décembre 1812, sur un centime total de 1,713 fr.19, la part de Honfleur est de 1,198 fr. 19, soit 69 p. 100. Du 16 au 31 janvier 1815, sur un centime total de 1,076 fr. 96, la part de Honfleur est de 908 fr. 07, soit 93 p. 100. Il n'est pas exagéré d'affirmer que la part des Honfleurais dans lavente du hareng atteignait largement les deux tiers du chiffre total. Ce n'est pas tout. Une fraction du poisson débarqué sur nos quais étaitlivrée à la consommation en frais ; mais la très grosse part étaitsalée et préparée dans les ateliers de salaison de la ville. Si, commel'affirme un mémoire annexé à une délibération du conseil municipal du15 mai 1807, la quantité de harengs salés à Honfleur peut être évaluéeà 20 millions par an, chaque baril en contenant environ 1,3oo, lessaleurs honfleurais auraient livré à la consommation de 15,000 à 16,000barils chaque année (2). Or il résulte d'une pièce officielle, adresséepar le maire de Honfleur à nos délégués à Paris, en 1820, « ... que leprix de la main-d’œuvre et du fût d'un baril de hareng, prêt à êtreexpédié de cette ville en deux demi-barils (qui est l’enfûtaillement leplus ordinaire), s'élève, sel non compris, à 7 fr. 30 : C'est donc de 115 à 120,000 francs de salaires qui, bon anmal an, allaient à la population la plus nécessiteuse de Honfleur, etpendant les trois mois les plus durs de l'année. Et il convient d'yajouter encore le tribut qu'en retiraient les charpentiers de navires,dont la construction trouvait là un aliment assuré, et le gain desfemmes et des enfants qui, pendant une partie de l'annéeconfectionnaient les filets, etc. Mais ce furent « les beaux jours du harengs » à Honfleur. Nous l'avonsdit : à partir de 1816, il semble nous bouder et se retire chez nosvoisins les Anglais où il sera long et dispendieux d'aller le chercher.Qu'on juge du résultat. Pendant les dix années qui s’écoulent de 1816 à1826, le produit moyen annuel du centime est de 442 fr. 50 seulement.Si une légère recrudescence peut rendre l'espoir dans les campagnes1821-23, celles de 1819, 1820, 1826-30 se chiffrent par zéro. Depuis1818, le registre de vente est confondu avec celui du maquereau.C'était l'effondrement. Que fût devenu Honfleur s'il s'était produitdix ans plus tôt? III. LA SALAISON (statistique, réglementation). Là encore, il ne peut être question que de la réglementation locale etdes efforts qui furent faits à différentes époques pour sauvegarder lecrédit de la place. 1° Statistique. — La traditiona conservé jusqu'à nos jours le souvenir de la prospérité des salaisonsdans notre ville, et ce n'est pas sans amertume que les vieuxHonfleurais en déplorent la disparition. L'arrêté préfectoral du 2 janvier 1806, article 5, imposait à toutindividu qui voudra faire la salaison du hareng l'obligation « … d'enfaire la déclaration à la mairie, avec l'indication des appartements,magasins ou ateliers qu'il destinera à la manipulation, dépôt etsalaison du hareng. Il sera tenu de donner, à toute réquisition,l'ouverture des dits appartements, magasins ou ateliers, aux maires,adjoints, commissaires de police et autres préposés à la surveillancedu commerce du hareng… ». Cette réglementation nécessita l'ouvertured'un registre dont les données, quoique d'intérêt tout local,complètent heureusement la statistique conservée par les registres devente. A partir du 29 novembre 1806, et jusqu'en 1810, nous pouvons y suivrele mouvement de cette industrie dans les différents quartiers de notreville. Le voisinage du Vieux Bassin et de la Bourse du Commerce est leplus favorisé : la petite rue Saint-Antoine n'a pas moins de sixateliers ; la rue de la Prison, deux ; rue de la Ville, trois ; placed'Armes et quais du Bassin, quatre. La rue Haute a encore six ateliers; la rue Bavole, quatre ; la rue du Puits, trois. Et il est intéressantde retrouver aussi, dans ces listes, des vocables patronymiquesparvenus jusqu'à nous. En résumé, pour la campagne 1806-1807, les saleurs étaient au nombre de 39, avec 41 ateliers. En 1807-1808, il y encore 37 déclarations ; 21 en 1808-1809; 36 en 1809-1810. A partir de 1810, le nombre en devient infime : 8, 5, 3. Le registre s'arrête en 1813. Il n'y a certes pas lieu de conclure de ce silence à la disparition dessalaisons à Honfleur, puisque les campagnes 1810-1816 ne le cèdent pasaux années précédentes pour la quantité de hareng apporté à la Boursedu Commerce ; mais le décret du 8 octobre 1810 qui révisait toute lalégislation du hareng est muet à l'égard de la déclaration préalable.C'est assurément à ces dispositions nouvelles qu'il faut attribuerl'extinction du registre. Les livres de la Douane pourraient seulscombler cette lacune par les états des sels délivrés en franchisependant la période qui suivit; malheureusement, ces documents n'y ontpas été conservés : on ne saurait trop le regretter. 2° Réglementation.— Les saleurs honfleurais, sentant peser sur eux la censure impitoyablede leurs concurrents de Dieppe, auraient dû apporter un soin jaloux àne livrer au commerce qu'un produit irréprochable. De louables effortsfurent faits dans ce sens : la municipalité exerça un contrôleprofitable à la collectivité et au crédit de la place ; la masse desnégociants fut honnête, mais il y eut cependant de regrettablesdéfaillances. Des plaintes se produisirent, particulièrement en 1805, 1809, 1815. a. 1805-1806 : le guideau. Le 15 brumaire an XIV (6 novembre 1805), Bourdel, médecin et conseillermunicipal, dénonçait officiellement au maire de Honfleur les abus « …signalés depuis longtemps par l'opinion... » et « qui compromettent àla fois la santé publique et le crédit de la place... ». Ladéfectuosité de certaines salaisons est attribuée alors à l'emploi duhareng de « guideau ». (On appelle ainsi le hareng qui, après lasaison, n'ayant pas repris la route des mers septentrionales, est jetésur les côtes et en baie de Seine où, battu par les lames, amaigri,impropre à la salaison, il est capturé dans des filets fixés sur lerivage et appelés guideaux ou guindeaux.) Cette démarche donna lieu àla lettre du 28 brumaire précitée et à la rédaction du projet derèglement qui aboutit à l'arrêté préfectoral du 2 janvier 1806. Les négociants sérieux étaient bien décidés à collaborer avecl'Administration pour assurer la répression des abus signalés. Avantl'ouverture de la saison suivante, le 25 novembre 1806, eut lieu, enprésence du maire et du tribunal de commerce, une très importanteréunion de vingt-trois des principaux saleurs de la ville : ils yrédigèrent une convention qu'ils demandèrent au maire de rendre communeà tous les saleurs, après homologation. Tout saleur convaincu d'avoir mis en fraude du « guideau » dans desbarils encourra la confiscation et une amende de 1,000 francs au profitde l'hospice, laquelle sera double ou triple en cas de première ouseconde récidive. Les contractants s'obligent non seulement au respect de cetteconvention, mais encore à dénoncer toute infraction parvenue à leurconnaissance. Le maire nommera quatre commissaires pour assurer lasurveillance, etc. Ces dispositions draconiennes semblent avoir, pour une bonne dizaine d'années, banni le guideau de la salaison. b. 1809-1810. Les plaintes de l'année 1809 devaient donner lieu à des expériences importantes et que nous croyons devoir rappeler. Le 8 juillet 1809, le Ministre de l'intérieur transmettait « lesplaintes les plus graves » sur le mauvais état des harengs quicomposaient l'envoi de l'année. Causes attribuées : insuffisance dusel, brièveté excessive du saumurage. Le Ministre était disposé àrevenir aux mesures édictées par l'ordonnance de 1680. Au préalable, ilconsultait le maire de Honfleur, dont l'enquête aboutit, le 8 août1809, à un rapport où, après avoir rappelé les principales dispositionsde l'arrêté du 2 janvier 1806, sur le hareng d'une ou plusieurs nuits,sur la déclaration,.. . etc., il exprimait l'avis : «... Que, pour assurer la conservation, il ne fallait pas, moins de 35à 40 kilogrammes de sel par baril de 145 à 150 kilogrammes contenant1,300 poissons ; «… Qu'il ne suffit pas que le sel soit mis dans des barils saleurs ; ilfaut encore que ces barils soient foncés, étanches, que le poissonpuisse baigner dans la saumure et se mouvoir lorsqu'on roule cesbarils, ce qu'il semble essentiel de faire pour sa bonne préparation ; «… Qu'il résulte de ce principe qu'on ne peut tolérer plus longtempsl'usage qui existe en plusieurs endroits de saler dans des cuves enbriques et ciment jusqu'à 30 et 40,000 poissons, parce qu'il estdémontré par l'expérience et l'aveu de nombre de saleurs que le poissonainsi préparé ne peut prendre le sel ni se garder comme celui déposédans des barils saleurs… » L'honorable. M. Dumontry avait-il bien interrogé tous les intéressésavant de formuler ces conclusions ? Ce qui est certain, c'est qu'enoctobre suivant le Préfet du Calvados se trouvait en présence de deuxpétitions contradictoires, l'une demandant, conformément au rapport dumaire, la suppression des cuves de salaison au profit des barilssaleurs ; l'autre signée de noms non moins considérables qui offraientde supporter la dépense d'une expertise destinée à prouverl'équivalence des deux procédés. Pour en finir, les 19 octobre et 9novembre 1809, il prenait les arrêtés suivants : « L’expérience sera faite, à la prochaine saison, en présence de troisinspecteurs désignés par le maire, l'inspecteur des douanes et letribunal de commerce. Les commissaires rédigeront avec soin unprocès-verbal de leurs opérations... « Les trois commissaires seront nécessairement : un négociant, un saleur, un chimiste. » Les commissaires furent nommés le 8 décembre 1809, et le procès-verbalde leurs opérations, déposé le 2 mai suivant, est en original à nosarchives. En voici la substance : les commissaires se sont transportésà différentes époques chez dix saleurs, cinq préparant en cuves, lescinq autres préparant en barils ; la quantité de sel a bien été cellequi est accordée par l'administration des douanes et le hareng estresté dix à douze jours en saumure. Un baril de chaque préparation aété paqué, empreint de la marque à feu et déposé au magasin des douanesjusqu'au 2 mai, et ouvert alors en présence des saleurs intéressés.L'examen le plus scrupuleux a montré que le hareng salé en cuve ne lecède en rien à celui qui est salé en baril. Conclusion : la qualitédépend exclusivement du sel et du temps. Le rapport est signé : Hamelin, Beauzamy, B. Harang. c. 1815. Le patriotisme de nos saleurs se trouva-t-il d'accord avec leurintérêt, en 1814, pour excuser l'envoi aux troupes alliés, quioccupaient la capitale et une partie du pays, d'un produit de bassequalité ? Une grande quantité, disait une lettre préfectorale du 27 mai1815, a été perdue et détruite par les soins de M. le Préfet de police. Cette nouvelle plainte sembla justifiée par l'emploi, fait à nouveau,du hareng de « guideau ». Un arrêté municipal du 5 décembre 1815 vintrappeler la convention de 1806 et le prohiba à nouveau et d'une manièreformelle pour les salaisons. Bientôt la salaison suivit la marche régressive de la pèche pour disparaître tout à fait au bout de quelques années. Et pour terminer cette étude, nous exprimerons un regret et un vœu : leregret que, le hareng ayant rallié nos côtes depuis plusieurs années,aucun enregistrement officiel ne conserve pour les historiens del'avenir des documents aussi précieux que ceux qui nous ont été léguéspar le siècle dernier ; Le vœu que quelques spéculateurs hardis ressuscitent dans nos murs uneindustrie pour laquelle nous ne devrions pas avoir moins d'aptitude quenos ancêtres et qui, à 500 kilomètres de nous, s'alimente et vit dupoisson péché par nos marins. NOTES : (1) Soit comme sous-directeur à la comptabilité des Fonds et Invalidesde la Marine, soit comme chef de division au même Ministère, M.Lacoudrais n'oublia jamais les intérêts de ses compatriotes. (2) D'un bordereau délivré en 1820 par la douane de Honfleur, etretrouvé ultérieurement au présent mémoire, il résulte que, dans lescampagnes 1811-1816, Honfleur expédia, année moyenne, 24,133 barils dehareng salé, et prépara, année moyenne également, 13,153 feuillettes dehareng saur. |