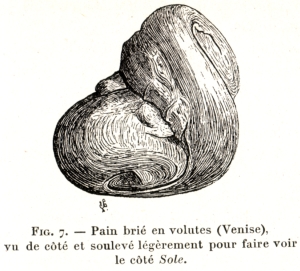

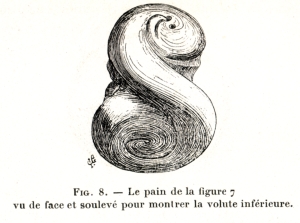

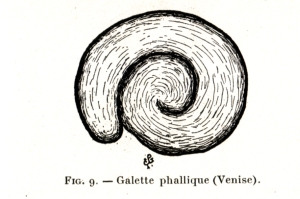

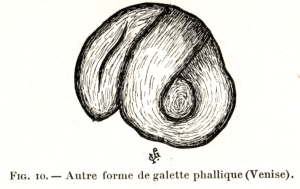

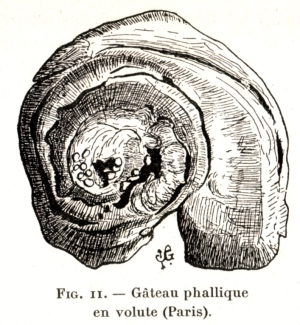

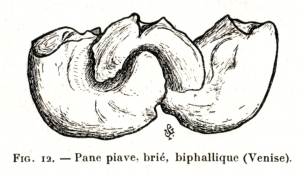

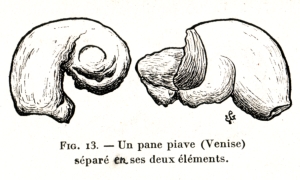

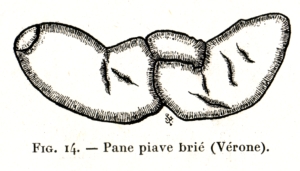

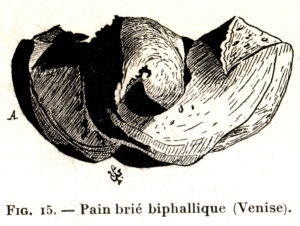

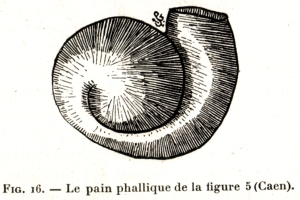

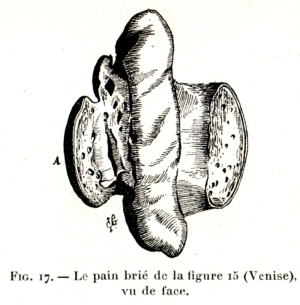

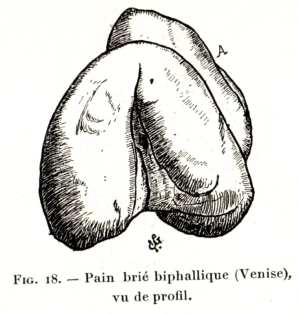

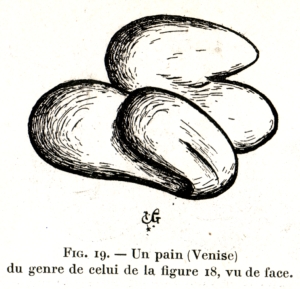

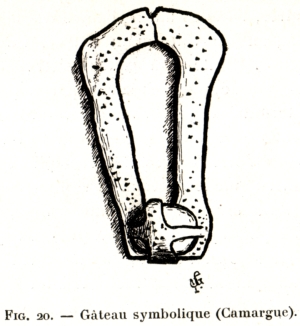

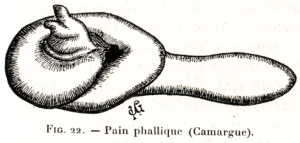

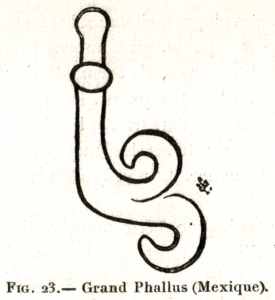

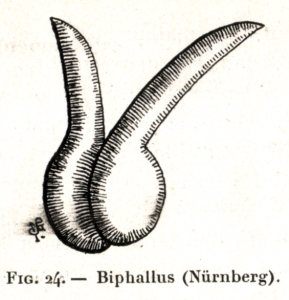

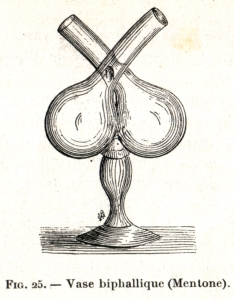

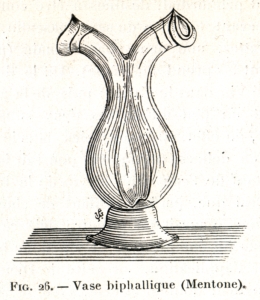

Corps