Corps

| COUPIN, Henri(1868-1937): Les plantes qui tuent.-Paris : Schleicher frères et Cie, 1904.- 15p.-IV f. de pl. ; 24 cm. Saisie dutexte : S. Pestel pour lacollectionélectronique de la MédiathèqueAndréMalraux de Lisieux (25.X.2011) Texte relu par : A. Guézou Adresse : Médiathèque André Malraux,B.P. 27216,14107 Lisieux cedex -Tél. : 02.31.48.41.00.- Fax : 02.31.48.41.01 Courriel : mediatheque@cclisieuxpaysdauge.fr, [Olivier Bogros]obogros@cclisieuxpaysdauge.fr http://www.bmlisieux.com/ Diffusion libre et gratuite (freeware) Orthographe et graphie conservées. Texte établi sur l'exemplaire de laMédiathèque(Bm Lx : 2574-3). Les plantes qui tuent par Henri Coupin Docteur ès sciences Préparateur de Botanique à la Sorbonne ~ * ~

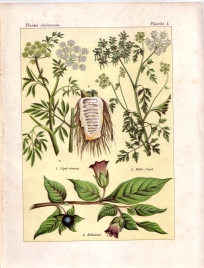

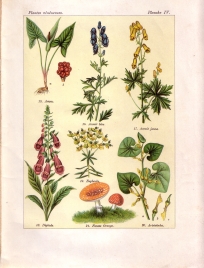

PLANCHE I 1. CIGUË VIREUSE (Cicuta virosa), également appelée Ciguë aquatiqueet Cicutaire. – Cette grande ombellifère croît dans les marais. C’estla plus dangereuse des Ciguës : elle cause des empoisonnementsanalogues à ceux que nous étudierons plus loin pour la Grande Ciguë (n°6). Sa racine (b) qui ressemble un peu à celle du céleri, a étéquelquefois confondue avec celle-ci et a provoqué des empoisonnements ;il aurait été cependant bien facile de les empêcher en remarquant quel’intérieur de la racine de la ciguë vireuse est creusé de largeslacunes remplies d’un suc jaunâtre et à mauvaise odeur. Celle-ci esttellement désagréable que les bestiaux eux-mêmes n’y touchent pas.Toutefois, les moutons et les chèvres ont le privilège de pouvoir s’ennourrir sans en être incommodés. Caractères botaniques de la ciguë vireuse. – Hauteur : 0 m. 60 à 1 m.20. Racine (b) volumineuse, charnue, blanchâtre, creusée de cavitésremplies d’un suc jaunâtre. Tige creuse, un peu rougeâtre à la base.Feuilles très divisées, à folioles dentées et aiguës au bout. Ombellesans involucre, à dix ou quinze rayons. Ombellules munies d’uninvolucelle. Fleurs petites et blanches. Cinq pétales échancrés, avecune petite languette. Cinq étamines. Carpelles à cinq côtes aplaties etégales. Vivace. 2. PETITE CIGUË (Æthusa cynapium), appelée aussi Ache des chienset, surtout, Faux Persil. – Cette ombellifère est moins vénéneuse quela Grande Ciguë (voir n° 6), mais elle peut provoquer des accidentsanalogues. Ceux-ci sont particulièrement fréquents parce que, d’unepart, elle croît de préférence dans les jardins, et que, d’autre part,elle ressemble beaucoup au Persil, à laquelle est se mêle : on larécolte donc en même temps si l’on ne fait pas suffisamment attention. Caractères botaniques de la Petite Ciguë. – On la distingueratoujours du persil à ce que sa tige, à la base, a une couleurlie-de-vin et, plus facilement encore, à l’odeur désagréable qu’elleexhale quand on la froisse. En outre, ses fleurs sont blanches, tandisque celles du Persil sont jaunes. Enfin, comme on le voit bien surnotre planche, les involucelles (c’est-à-dire les petites feuilles quientourent la base des ombellules) sont formés de lanières pendantes,tandis que celles du Persil sont étalées. L’odeur permettra aussi de ne pas la confondre avec le cerfeuil jeune,dont elle a un peu l’aspect général. 3. BELLADONE (Atropa belladona). – Cette importante solanée est à lafois une plante médicinale et une plante vénéneuse. Médicinale, quandelle est employée avec précaution et suivant les règles de la médecine; vénéneuse quand on l’utilise inconsciemment. Ce qui fait son dangerprincipal, c’est que ses fruits sont des baies rouges ou noires assezanalogues aux cerises et à diverses baies comestibles et que l’on aainsi tendance à manger à cause de leur saveur douceâtre : c’est uneherbe que l’on doit éloigner avec grand soin de tout endroit oùviennent se promener les enfants. C’est, en effet, chez eux que les casd’empoisonnement par la Belladone sont les plus nombreux. Mais lesexemples relatifs aux adultes ne sont pas moins fréquents. C’est ainsique l’on cite une jeune paysanne qui cueillit des baies, les prenantpour celles de l’Airelle (1), et les vendit à plusieurs personnesignorantes, qui furent empoisonnées. Le cas le plus navrant est celuirapporté par un médecin, Gaultier de Claubry : en 1813, cent soixantesoldats trouvèrent des Belladones près de leur campement et lesmangèrent avidement : quelques-uns moururent et tous en furenténormément malades. Pour un adulte (les enfants sont plus sensibles), l’ingestion de deux àtrois baies n’a aucun inconvénient. De trois à trente baies, seproduisent des phénomènes parfois très grands d’empoisonnement. Au-delàde trente baies, la mort est à craindre. Cette terminaison fatale est cependant assez rare parce que les baieselles-mêmes, prises en quantité suffisante, provoquent souvent levomissement et, par suite, leur rejet. Lorsque la quantité de baies ingérées n’est pas suffisante pour amenerla mort, vers la deuxième ou la troisième heure après la collation, onobserve de la sécheresse de la langue, de la bouche et del’arrière-bouche. Il se produit quelques nausées. La pupille se dilateet la vue en est troublée. Viennent en même temps des défaillances etde la faiblesse musculaire. Le malade trébuche, tombe comme une masse,essaye de se relever et retombe presque aussitôt. Ensuite apparaissentdes phénomènes de vertige : l’intoxiqué semble en proie à une folieagitée, les actes ne sont plus conscients, la mémoire disparaît, ladéglutition ne peut plus s’opérer. Les battements du cœur et du poulss’accélèrent et l’intoxiqué pousse des cris sourds et inintelligibles. Quand la quantité de baies ingérées est mortelle, les phénomènesprécédents sont encore plus violents et apparaissent plus rapidement.L’œil proémine et la vision est presque abolie. Les malades tombent ouse heurtent à tout ce qu’ils rencontrent. Ils croient aussi entendredes cloches tintant au lointain ou divers autres bruits. Ils neperçoivent plus ce qu’ils touchent et se laissent même brûler lesdoigts sans paraître s’en apercevoir. Les battements du cœurs’accélèrent, le pouls devient plus petit, la respiration est pénible.Alors, ou bien les malades ne sortent pas de l’état d’insensibilitédans lequel ils se trouvent et meurent tranquillement, ou bien leuragonie est accompagnée de convulsions, de tremblements musculaires, desoubresauts terribles et la mort arrive en quelques minutes, tandis quela figure se grippe et semble grimacer. Si cette issue fatale n’est pas encore arrivée au bout de six à septheures après le commencement des phénomènes d’empoisonnement, on peutconsidérer le malade comme sauvé. Les symptômes, cependant, persistentencore pendant vingt-quatre et quarante-huit heures, mais vont endiminuant. L’intelligence nette ne revient toutefois que de trois àhuit jours après, de même que le retour de la vue et de la pupille àl’état normal. Le principe actif de la Belladone est un alcaloïde, l’atropine. On s’ensert beaucoup en médecine pour provoquer momentanément la dilatation dela pupille et permettre ainsi l’examen du fond de l’œil. Les animaux carnivores sont plus impressionnables à l’action de laBelladone que les herbivores : les cas d’empoisonnement sont,d’ailleurs, rares chez tous. Caractères botaniques de la Belladone. – Herbe d’un mètre de hautenviron. Tige forte, un peu velue et collante en haut. Feuilles larges,couvertes de fins poils formant un velours, ovales, aiguës au sommet,non dentées. Calice vert à cinq dents, persistant en même temps que lefruit. Corolle gamopétale, tubuleuse, à cinq dents, de couleur pourpresale ou jaunâtre. Cinq étamines. Les fruits sont des baies(accompagnées du calice) de la grosseur des cerises, d’abord vertes,puis rouges, enfin d’un beau noir. La pulpe tache en rouge vineux.Racine épaisse et charnue. Vivace. Croît dans les lieux incultes et lesbois. PLANCHE II 4. MORELLE NOIRE (Solanum nigrum). – Cette solanée n’est pas trèsbien connue au point de vue toxicologique. On a cependant publié descas où des enfants ont été empoisonnés pour avoir mangé ses baies. Onsait aussi qu’elle contient, dans ses feuilles et ses tiges, unalcaloïde toxique, la Solanine, mais en petite quantité. C’est donctout au moins une plante suspecte. Caractères botaniques de la Morelle noire. – Taille : 1 à 5décimètres, couverte de fins poils. Tige herbacée. Rameaux pourvus delignes saillantes, quelquefois denticulées. Feuilles presquelozangiques, un peu lobées, d’un vert foncé, molles au toucher. Fleursblanches, petites. Calice persistant à cinq divisions. Corolle étalée,à cinq dents souvent rabattues en dehors. Cinq étamines jaunesappliquées l’une sur l’autre. Fruit (baie), rond, de la grosseur d’unegroseille, d’abord vert, puis noir, d’une saveur amère et nauséeuse.Toute la plante dégage une mauvaise odeur. Croît le long des murs etdans les lieux incultes. 5. DOUCE-AMÈRE (Solanum dulcamara). – Cette solanée, qui croît un peupartout, le long des haies, est bien connue des herboristes quirécoltent ses tiges et les font sécher pour les vendre en qualité dedépuratives. Cette vertu, si elle existe, est certainement très faible.Sa nocivité n’est pas non plus démontrée, bien qu’on cite quelquespoules qui moururent pour avoir becqueté ses baies. Dans le doute, ilvaut mieux s’abstenir : mais il ne faut pas non plus être au désespoirquand on apprend qu’une personne en a sucé quelques-unes. On assure queles employés chargés de faire l’extrait de douce-amère, ont souventdes plaques enflammées à la face et aux membres. Caractères botaniques de la douce-amère. – Plante sarmenteuse de 1 à2 mètres. Tige grêle. Rameaux flexibles, se cassant facilement.Feuilles supérieures simples. Feuilles inférieures découpées en troissegments, dont deux petits et un large, médian. Fleurs violettes encymes pédonculées. Baies ovoïdes, d’abord vertes, puis rouges. Ecorce àsaveur douce, puis amère. 6. GRANDE CIGUË (Conium maculatum). – Cette grande ombellifère,appelée aussi Ciguë tachetée, est très commune : elle vit à l’étatsauvage sur le bord des chemins, les prairies, les terrains ombragés. Sa nocivité est connue depuis très longtemps : on dit même que lesAthéniens l’employaient pour tous leurs condamnés ; on sait qu’elle futimposée à l’illustre philosophe Socrate. Toutes les parties de la ciguë sont dangereuses. Cependant, lesfeuilles sont plus toxiques avant qu’après la maturité des fruits. Pourceux-ci, c’est l’inverse : après leur maturité, ils contiennent plus depoison. La racine est peu toxique. Les échantillons qui viennent despays méridionaux sont plus actifs que ceux qui proviennent du Nord. Coupée et laissée à l’air avec les fourrages, elle se dessèche et perdpresque entièrement ses propriétés vénéneuses. La Ciguë est donc peu àredouter pour le bétail ; d’ailleurs, la plupart des bestiaux ne lamangent pas en vert et peuvent en supporter des quantités énormes. Pourproduire un empoisonnement mortel, il faut, par exemple, que le chevalingère environ 2 kilogrammes à 2 kilogrammes et demi de Ciguë fraîche ;pour le bœuf, il faut au moins 4 à 5 kilogrammes. Pour l’homme, elle est plus dangereuse, soit qu’on l’emploie dans unbut criminel, soit qu’on s’en serve comme médicament d’une manièreinconsidérée : elle est quelquefois ordonnée, en effet, pour produireun soulagement passager dans une maladie douloureuse. Quand un homme a ingéré une trop grande quantité de Ciguë ou de sonextrait, voici, d’après Tardieu, les phénomènes que l’on constate : Uneheure environ après l’ingestion de la Ciguë, surviennent deséblouissements, des vertiges, un mal de tête très aigu. La personneempoisonnée titube comme si elle était ivre ; ses jambes se dérobent.Quelquefois, mais non toujours, des douleurs en avant du cœur se fontsentir. La gorge se sèche, la soif est très vive, et cependant ladéglutition est parfois impossible. Il y a quelques tentatives devomissements, mais non suivis d’effet (les vomissements presqueconstants dans l’empoisonnement par la Ciguë vireuse, manquent souventdans ceux par la grande et la petite Ciguë). La face est pâle et laphysionomie profondément altérée, mais l’intelligence reste nette. Lesmalades entendent, quoique ne pouvant parler ; le regard est fixe, lespupilles dilatées, la vue trouble et parfois abolie. Des mouvements despasmes, des contractions brusques des muscles agitent les membres etalternent avec des défaillances qui se répètent par intervalles ; puis,une sorte de stupeur s’empare du malade, chez lequel la respirationannonce seule la persistance de la vie. Le corps se refroidit, la têtese gonfle et l’enflure s’étend quelquefois à d’autres parties ; lesyeux sont saillants, la peau livide. Dans quelques cas, on voit éclaterun délire furieux et des convulsions épileptiformes. La mort esttoujours très rapide et il ne faut pas plus de trois, quatre ou sixheures pour que l’empoisonnement par la Ciguë se termine d’une manièrefuneste. Le principal agent de la Ciguë est la conicine, alcaloïde qui paraîtagir sur les extrémités terminales des nerfs moteurs. Caractères botaniques de la Grande Ciguë. – Haute de 1 à 2 mètres.Tige droite, creuse, striée en long et marquée, surtout dans le bas, detaches rouges. Feuilles très divisées, un peu luisantes, dégageant uneodeur de souris quand on les froisse. Involucre à folioles réfléchiesvers le bas et blanchâtres sur le bord. Involucelles à folioles un peutournées toutes du côté extérieur de l’ombelle. Fleurs blanches. Fruit(b) ovoïde, à cinq côtes proéminentes, ondulées, crénelées etséparées par des vallées striées. 7. DAPHNÉ (Daphne Mezereum) appelé aussi Bois-joli, Bois-gentil,Faux-Garou, Lauréole gentille. – Cette plante, qui appartient à lafamille des Thyméléacées, croît spontanément dans les montagnes ; on lacultive aussi dans les jardins à cause de la précocité de ses fleurs. Toutes les parties du Daphné sont âcres et vénéneuses, mais les fruitsont occasionné le plus d’accidents, car ils sont une tentation pour lesenfants qui, parfois, les ont mangés et en ont très vivement ressentiles effets. La dessiccation n’enlève pas, au Daphné, ses propriétésvénéneuses. L’écorce, appliquée sur la peau, agit à la façon desvésicants et la thérapeutique l’emploie dans ce sens. Si l’on mâche unepartie quelconque de ce végétal, on éprouve à la bouche, à la langue etau palais, une sensation de brûlure et si la quantité ingérée a étésuffisante, il y a empoisonnement, dont les symptômes sont ceux desnarcotiques combinés aux drastiques (purgatifs énergiques). Un quartd’heure à vingt minutes après l’ingestion des baies, par exemple, il ya de la prostration, du malaise, de l’hébétude. Un peu plus tard, semontrent des frissons, de la pâleur : il y a perte de connaissance,dilatation des pupilles en même temps qu’insensibilité à la lumière.Tuméfaction de la bouche et des lèvres ; coliques et quelquefoisnausées. Si la quantité ingérée n’est pas suffisante pour amener lamort, il y a généralement une amélioration marquée après d’abondantesévacuations ; néanmoins l’assoupissement persiste quelque temps encore.Si le dénouement doit être fatal, les douleurs intestinales deviennentd’une violence extrême, il y a dysenterie et évacuations de débris dela muqueuse intestinale en même temps que convulsions musculaires,cardialgie, troubles respiratoires et circulatoires ; la mort arrive aumilieu de souffrances atroces. Il ne faut guère qu’une douzaine debaies pour empoisonner un enfant. Le Bois joli est tellement âcre queles bestiaux qui ont commencé à le brouter s’arrêtent promptement ets’empoisonnent très rarement (Ch. Cornevin.) Caractères botaniques du Daphné. – Petit arbuste de 50 à 90centimètres. Feuilles lancéolées, sans poils, plus pâles en-dessousqu’en dessus, apparaissant après les fleurs. Fleurs roses (b), sansqueue, odorantes, disposées le long de la tige (a) en un faux épi,terminé par un bouquet de feuilles jeunes. Fleurs hermaphrodites. Huitétamines. Baies (c) ovoïdes, rouges, avec un pépin (d). 8. PARISETTE (Paris quadrifolia), appelée aussi Raisin de renard. –Cette liliacée, d’assez faible taille, est facilement reconnaissable àses quatre feuilles disposées en croix, sa fleur construite sur le type4 et sa baie noire bleuâtre. Elle est toxique dans toutes ses parties,mais heureusement assez rare. On fera bien de recommander aux enfantsde ne pas manger ses baies quand ils en rencontrent des pieds. L’actiondes baies se fait sentir sur le cœur. La souche est vomitive et lesfeuilles antispasmodiques. Son étude toxicologique est encore peuconnue. PLANCHE III 9. COLCHIQUE (Colchicum autumnale). – Cette Liliacée, aussi connuesous le nom de tue-chien, est commune dans les prairies humides.Toutes ses parties, sans exception sont vénéneuses et leur dessiccationn’enlève pas leurs propriétés nocives, au moins dans leur totalité. Cesparties sont d’ailleurs plus ou moins toxiques suivant l’époque. Les empoisonnements de l’homme par le colchique sont rares et toujoursdus à l’intervention d’une main criminelle. Il n’en est pas de mêmechez les animaux qui les broutent : de tels empoisonnements s’observentsurtout, en France, de fin avril à fin mai et du 15 septembre à finoctobre. Son action ne se fait sentir qu’un temps relativement longaprès son ingestion et, à ce moment, il est trop tard pour agir parceque le poison a déjà pénétré dans le sang : les vomissements provoqués,généralement utilisés dans les empoisonnements sont ici inefficaces. Même quand l’empoisonnement n’est pas mortel, les animaux sont longs àse remettre, douze à quatorze jours au moins et, pendant ce temps, sontconstipés et n’ont pas de lait. Quant à la mort, elle arrive de lasixième à la seizième heure après le début des symptômes, lesquelsdébutent par une abondante salivation et se terminent par unanéantissement complet et un arrêt de la respiration. Caractères botaniques du Colchique. – En hiver, il se composeseulement d’un oignon profondément enfermé dans le sol. Au premierprintemps, il en sort une longue fleur rosée ou violacée, dont l’effet,dans les prairies, est vraiment singulier. Un peu plus tard, la fleurdisparaît pour faire place au fruit (b), tandis que les feuilles sedéveloppent et enveloppent presque entièrement celui-ci tout ens’épanouissant en lanières vert foncé et à nervures parallèles. Leprincipe actif est un alcaloïde, la colchicine. 10. IF (Taxus baccata). – L’If est cet arbuste à la teinte sombre quel’on cultive si souvent dans les parcs publics ou privés et auxquels,par la taille, on donne toutes les formes possibles et parfois les plussingulières. Avec son air bon enfant, c’est cependant une des plantesles plus dangereuses de notre pays. Plusieurs personnes en ont étéempoisonnées, soit qu’elles l’aient confondue avec une autre plante ouqu’elles aient voulu se suicider. Mais les empoisonnements d’animauxsont beaucoup plus fréquents. Les fruits sont à peine toxiques, mais les feuilles le sont beaucoup :contrairement à ce qui a généralement lieu pour les plantes vénéneuses,les feuilles vieilles sont plus toxiques que les jeunes et cettetoxicité ne disparaît pas par la dessiccation ni la cuisson. La plupart des herbivores broutent l’If sans se douter de ses dangers :il faut donc éviter d’attacher un cheval à un If ou de planter des Ifsdans un endroit où paissent les bestiaux. On a ainsi souvent enregistrédes cas mortels chez le cheval, l’âne, le mulet, le mouton, la chèvre,la vache, le porc, le chien, le lapin et quelques oiseaux debasse-cour. Tantôt accompagné d’une vive agitation ou, au contraire,d’un grand état de prostration, l’empoisonnement s’opère quelquefoisbrusquement : les animaux tombent morts comme s’ils avaient absorbé unpoison foudroyant, tel que l’acide prussique. Chez l’homme, la mortarrive avec soudaineté après des étourdissements, des vertiges, destroubles de la vue, de l’assoupissement et une impossibilité à se tenirdebout. Le principe actif de l’If est la taxine. Caractères botaniques de l’If. – Arbuste 8 à 15 mètres. Tronc droit,rameaux dès la base. Feuilles persistantes, planes, étaléeshorizontalement, vert luisant en dessus, vert clair en dessous, minceset allongées. Fleurs mâles (a) sous forme de petits bouquetsd’étamines, entourées d’écailles à la base. Fleurs femelles solitaires.Le fruit est une sorte de noyau (b), entouré d’une collerette rougeet charnue, de saveur douce et ne l’enveloppant pas complètement. Boistrès dur. 11. LAITUE VIREUSE (Lactuca virosa). – Cette composée, qui croîtspontanément dans les champs, possède des fleurs jaune pâle, lesfeuilles sont peu poilues et, à l’intérieur, se trouve un suc blanc,qui s’en échappe quand on la brise. En général, les bestiaux ladédaignent. S’ils en prenaient de grandes quantités, ils en seraientcertainement très indisposés ; mais c’est un cas tellement rare qu’ilest inutile de s’y arrêter. L’intoxication par la Laitue vireuse estd’ailleurs la même que celle que produirait l’ingestion de têtes depavots. Le principe actif est le Lactucarium. 12. DATURA (Datura stramonium), appelé aussi Stramoine et Pommeépineuse. – Cette Solanée est originaire d’Amérique, mais elle estacclimatée chez nous où on la trouve dans les lieux incultes. Elle acausé déjà quelques empoisonnements chez des enfants qui avaient étéséduits par la grosseur des graines et les avaient grignotées pourjouir de leur saveur un peu sucrée. On s’en est servi aussi dans un butcriminel : c’est ainsi qu’on apporte le cas d’aubergistes qui faisaientinfuser les graines dans du vin et donnaient celui-ci aux voyageurspour les anéantir au moins momentanément et les dépouiller tout à leuraise. Toutes les parties sont toxiques. Mais les animaux domestiques,repoussés par son odeur désagréable, n’y touchent heureusement pas. Sonintoxication est à peu près la même que celle de la Belladone (voir n°3). Le Datura est employé en médecine. Avec ses feuilles, ont fait descigares ou des cigarettes très employées pour combattre l’asthme. Le principe actif est la Daturine. Caractères botaniques du Datura. – Plante annuelle, haute de 0 m. 60à 1 mètre, rameuse. Feuilles larges, à bord sinué denté. Fleurs grandesblanches naissant à la bifurcation des rameaux. Calice vert à cinqdents. Corolle allongée, gamopétales, à cinq dents larges, comme tordueavant son épanouissement. Capsule ressemblant un peu au fruit dumarronnier d’Inde, mais plus ovoïde, couverte de piquants. Intérieur dela capsule divisé en deux dans le haut et en quatre dans le bas ;s’ouvrant par quatre valves. Graines d’abord jaunâtres, puis noires, enforme de rein à surface chagrinée. 13. JUSQUIAME NOIRE (Hyoscyamus niger). – Cette solanée est vénéneusedans toutes ses parties : la cuisson, pas plus que la dessiccation nelui enlèvent ses propriétés malfaisantes. Elle a causé diversempoisonnements par ses racines qui ont été prises pour celles de lachicorée sauvage, du panais, du persil, etc., et par ses jeunes poussesintroduites accidentellement dans l’alimentation et par ses grainesmangées par des enfants. Les bestiaux n’y touchent pas quand elle est enracinée, mais ilspeuvent en être empoisonnés en l’absorbant mêlée au fourrage. Dansquelques localités, on mélange volontairement à celui-ci des graines deJusquiame ou de Datura dans l’espoir qu’elles faciliteront leurengraissement ; c’est une pratique que l’on ne doit suivre qu’avecprécaution. Chez l’homme, l’ingestion d’une vingtaine de graines rend très malade,mais n’amène pas la mort. Les diverses phases de l’intoxication par la Jusquiame sont les mêmesque celles que la Belladone (voir n° 3), avec cette différence qu’il ya une salivation abondante au lieu d’une sécheresse de la bouche. Enoutre, les malades sont sujets à une hallucination des plus singulières: ils s’imaginent flotter dans l’air au-dessus du sol. Le principe actif est l’Hyoscyamine. La Jusquiame blanche (Hyoscyamus albus) est aussi vénéneuse que laprécédente. Caractères botaniques de la Jusquiame noire. – Plante annuelle de 40à 80 centimètres, rameuse et poilue. Feuilles oblongues, profondémentdécoupées. Fleurs blanc jaunâtre parcourues par un réseau noir violacé.Calice renflé, persistant. Corolle en entonnoir. Cinq étamines. Capsuleà deux loges s’ouvrant par un couvercle et ressemblant ainsi à unepetite marmite. Racine assez grosse. Toutes les parties de la Jusquiamesont poilues et visqueuses. Odeur désagréable. Saveur nauséeuse. Croîtdans les décombres, autour des habitations. 14. IVRAIE ENIVRANTE (Lolium temulentum). – Les Ivraies sont desgraminées très communes à l’état sauvage ou à l’état cultivé. On lesreconnaît facilement à leurs épillets aplatis, qui sont placés sur lemême plan, à droite et à gauche de l’axe de l’épi. L’Ivraie enivrante,qui est la seule dangereuse, sera facilement distinguée des autres parla première feuille verte (glume) de chaque épillet, qui dépassenotablement celui-ci (voir notre gravure), tandis que dans le Ray-grassanglais (Lolium perenne) et le Ray-grass d’Italie (Loliumitalicum), cette glume est plus petite. La tige et les feuilles ne sont pas dangereuses. Le grain est aucontraire vénéneux aussi bien pour l’homme que pour les animaux. Ellecause des empoisonnements nombreux par la facilité avec laquelle songrain se mélange au fourrage et sa farine à celle du pain. On mélange quelquefois le grain de l’Ivraie énivrante à l’orge avant defaire de la bière pour donner du « montant » à celle-ci. A l’époque desaint Louis, cette pratique était, cependant, déjà défendue. Nous ne possédons que peu de documents sur la quantité de grainesnécessaire pour amener la mort. Cette quantité doit être élevée, car siles empoisonnements ont été relativement communs, surtout autrefois oùla condition du paysan était loin d’être ce qu’elle est actuellement etoù l’on ne s’attachait point à l’épuration des grains et des farinescomme aujourd’hui, les cas où la mort en a été le dénouement sont fortrares. On en cite un où l’individu qui succomba avait consommé un painfabriqué avec un tiers de farine de froment et deux tiers de farined’Ivraie. Dans un autre exemple, un paysan avait fait moudre du blé etde l’ivraie dans la proportion de 1 du premier pour 5 de la seconde ;la consommation du pain fait avec la farine qui en résulta amena samort. La dose de 30 grammes de farine d’Ivraie parait être le maximumde ce qu’un homme adulte peut prendre sans ressentir de symptômesfâcheux ; au-delà commencent des accidents qui vont en augmentantproportionnellement à la quantité ingérée. Les ruminants et les oiseauxde basse-cour paraissent plus sensibles aux effets de l’Ivraie ; ilfaut aller jusqu’à 15 à 18 grammes de graines par kilogramme de poidsvif pour produire des phénomènes de malaise : titubation, salivation,grincement de dents, arrêt d’appétit et de rumination chez le mouton.Les porcs sont très peu affectés par l’Ivraie ; les poules et lescanards sont moins sensibles encore à ses effets, car Clabaud rapportequ’il a nourri pendant cinq semaines des poulets, d’abord avec del’Ivraie en grains, puis de pâte faite de farine, puis de son, puis depain d’Ivraie et enfin de grains d’Ivraie fermentés, tout cela sans queles animaux aient présenté les symptômes spéciaux de l’empoisonnement ;il fait seulement remarquer qu’ils avaient beaucoup maigri à ce régime(Ch. Cornevin). Chez l’homme, l’ingestion de l’ivraie amène du vertige, deséblouissements, de la raideur dans les mouvements, de la courbature, dela somnolence, qui dégénère bientôt en sommeil. Si la quantité ingéréeest plus forte, il y a des vomissements, des troubles de la vue, desbourdonnements d’oreilles, puis des diarrhées douloureuses. Aprèscelles-ci, si la quantité absorbée est mortelle, la respiration seralentit, il y a des convulsions et du délire. Chez les animaux intoxiqués par l’Ivraie, voici, d’après MM. Baillet etFilhol, ce qu’on observe : Lorsque l’on fait prendre à des carnassiers (chiens ou chats) del’Ivraie que l’on réduit en farine et que l’on associe à leurs alimentsordinaires, à la dose de 250 à 500 grammes pour le chien, et de 40 à200 grammes pour le chat, on ne tarde pas à voir se manifester leseffets de cette substance toxique. Un quart d’heure, une demi-heure ouune heure au plus, après l’ingestion, l’animal devient triste etcherche à se retirer dans un coin du lieu où on l’observe. En mêmetemps, des tremblements apparaissent dans diverses régions du corps ;ces tremblements d’abord faibles, locaux et passagers, deviennentbientôt généraux, continus et d’une violence plus ou moins marquée. Leplus souvent ils sont accompagnés de contraction spasmodique desmuscles, des membres, du cou, de la face et des paupières, demouvements convulsifs, et parfois même de raideur tétanique momentanéedu cou, des membres et de la queue. Souvent les animaux que l’on voitd’abord répandre une lave abondante et filante finissent par vomir,mais l’absorption des principes actifs est si rapide que levomissement, même lorsqu’il est effectué fort peu de temps aprèsl’ingestion du poison, ne suffit pas pour soulager le malade et pour letirer de danger. Il est même ordinaire de voir les symptômes s’aggraverdans les instants qui suivent le rejet des matières contenues dansl’estomac. Lorsque les animaux qui sont sous le coup del’empoisonnement par l’Ivraie sont abandonnés à eux-mêmes, ilscherchent à se coucher. Si on les fait lever et marcher, d’autressymptômes apparaissent. En général, on voit l’animal écarter lesmembres comme pour élargir sa base de sustentation ; sa démarche estembarrassante, chancelante, il pose ses pattes sur le sol avechésitation, comme s’il éprouvait quelque douleur, et, le plus souventles tremblements généraux et les contractions involontaires des musclessont si fortes, que le malade pour se soutenir est obligé de s’appuyercontre le mur ou contre les corps voisins. Si, alors, on le force àmarcher, il trébuche et parfois même, ses membres fléchissantbrusquement, il s’affaisse sur le sol et ne se relève qu’avecdifficulté. Quelques sujets, dans les intervalles des crises où lessymptômes s’exagèrent, recherchent les boissons, mais ils ne boiventqu’avec beaucoup de peine, à cause des tremblements dont les mâchoiressont agitées. Il en est de même encore lorsqu’ils veulent prendre desaliments qu’on leur présente au moment où les symptômes commencent à secalmer. Quelques vives que soient les douleurs qu’’éprouvent les animaux soumisà l’influence de l’Ivraie, la part d’intelligence que la nature leur adépartie ne paraît nullement altérée. Ils entendent encore parfaitementles voix des personnes qui leur donnent des soins, répondent à leurappel en levant la tête, en agitant la queue, et parfois même,lorsqu’ils ne peuvent plus marcher, ils se traînent sur le sol pourvenir chercher des caresses. Il semble néanmoins qu’à ce moment lessensations que l’animal perçoit par les yeux sont confuses. Presquetoujours, en effet, les pupilles sont énormément dilatées. Quand la dose d’Ivraie administrée n’est pas suffisante pour déterminerla mort, les symptômes se calment peu à peu. Le temps après lequel lecalme survient est très variable. Le plus souvent, il est de trois àsix ou huit heures. En général une période de somnolence et de comasuccède à la violente agitation et aux convulsions qui se sont d’abordmontrées. L’animal se couche et s’endort, et, pendant son sommeil, onobserve encore des tremblements, et, de temps à autre, des soubresautsde tout le corps et des mouvements convulsifs dans les membres.Toutefois, ces derniers symptômes ne tardent pas à disparaître à leurtour, et c’est tout au plus si, le lendemain de l’expérience, on voitencore, à des intervalles de plus en plus rares, des tremblementspartiels. Lorsque la dose du poison est assez élevée pour déterminer la mort, lessymptômes, au lieu de se calmer, s’aggravent. Les convulsionsdeviennent d’une violence extrême, et c’est le plus ordinairement aumilieu d’une crise de convulsions que l’animal succombe. PLANCHE IV 15. ARUM (Arum maculatum), appelé aussi Gouet et Pied de veau. –Cette singulière plante est très commune dans les bois, dès le premierprintemps. Toutes ses parties sont vénéneuses, mais il faut redoutersurtout ses fruits qui se montrent sous formes de baies rouges tasséesles unes contre les autres : si des enfants les mangent malgré leurodeur désagréable, ils en sont empoisonnés. Quant aux feuilles et auxsouches souterraines, elles ne sont qu’accidentellement ingérées parles animaux et toujours en quantité insuffisante pour amener la mort.Tout se borne à quelques malaises. La bouche est enflammée, la salivecoule, la déglutition est difficile. Puis viennent de vives douleursintestinales, de l’agitation, du balancement de la tête et unepurgation énergique. Si la quantité ingérée est susceptible d’amener la mort, en outre del’effet purgatif on constate des crampes, des convulsions, des douleursépouvantables d’estomac, avec une forte sensation de brûlure àl’arrière-gorge. Chez les enfants, la mort survient de la dixième à lavingtième heure. C’est donc une plante dont il faut grandement seméfier. Caractères botaniques de l’Arum. – Plante d’assez faible taille.Souche souterraine épaisse et rhizomateuse. Tige molle. Feuilleslarges, en forme de fer de lance, souvent marquées de marbrures. Fleursenveloppées d’un large cornet vert, replié sur lui-même (spathe). Aumilieu de cette spathe, il y a une longue colonne (spadice) seterminant en haut par une longue massue blanche ou plus souventpourprée marbrée. Au bas de la colonne, on remarque des étamines, descarpelles et diverses fleurs avortées ; il n’y a ni calice, ni corolle.Les fruits ont des baies rouges, tassées les unes contre les autres, etcôtelées (b). 16. ACONIT NAPEL (Aconitum napellus). – Cette Renonculacée poussespontanément dans les montagnes mais elle est surtout dangereuse parcequ’on la cultive dans les jardins comme plante d’ornement. Sa nocivitéest très variable. Les pousses sont plus actives dans leur jeune âge,mais deviennent de plus en plus dangereuses en vieillissant, pouracquérir leur maximum de toxicité un peu avant la floraison. Les piedsdu Midi de la France sont beaucoup plus dangereux que ceux qui viennentdans le Nord. Ceux qui sont cultivés sont moins vénéneux que ceux quicroissent à l’état sauvage. Enfin, de toutes les parties de la plante,les racines sont le plus à redouter. Viennent ensuite les graines etles feuilles. Les cas d’empoisonnements pour l’homme ont presque tous pour origineles racines de l’aconit, que l’on a confondues avec le navet ou larave. Ils sont aussi quelquefois dûs à l’emploi inconsidéré ou criminelde l’aconitine que l’on en extrait et qui sert en médecine. Ce qui domine dans l’empoisonnement par l’aconit, ce sont lesphénomènes de dépression du système nerveux (engourdissement), del’appareil circulatoire (diminution de la fréquence du pouls) et del’appareil respiratoire (gêne dans la respiration). Quand la quantitéingérée doit amener la mort, la face est pâle et anxieuse, la voixs’affaiblit, les forces baissent, la bouche écume, la pupille sedilate, le pouls devient imperceptible, la vue et l’ouïe disparaissent,la peau se refroidit. Enfin la respiration s’arrête tandis que le cœurcontinue à battre. L’intelligence enfin disparaît quand commencel’asphyxie qui doit emporter le malade. L’empoisonnement par l’aconit est très dangereux parce qu’on ne luiconnaît aucun contrepoison. Caractères botaniques de l’Aconit Napel. – Plante herbacée d’un mètrede hauteur. Souche souterraine en forme de navet, noirâtre. Feuillesluisantes en dessus, vert-pâle en dessous, très divisées, un peupalmées. Inflorescence en grappe. Fleurs bleues. Calice à cinq sépalesbleus et inégaux dont le supérieur a la forme d’un casque. Corollecomplètement cachée par celui-ci et formée de deux pétales renflés aubout et contournés d’une manière bizarre. Nombreuses étamines. Fruitfermé de quelques follicules. 17. ACONIT JAUNE (Aconitum Anthora). – Cette espèce diffère de laprécédente par ses feuilles palmées, moins divisées, ses fleurs jauneset le casque plus élevé. Elle est vénéneuse comme elle et son histoireest la même. On la trouve dans les montagnes et les jardins. 18. DIGITALE (Digitalis purpurea), appelée aussi Gant deNotre-Dame. Cette jolie scrofulariée est assez commune à l’étatsauvage, surtout dans les bois et souvent cultivée dans les jardins. Lamédecine l’emploie beaucoup pour en extraire le principe actif, la digitaline, très efficace dans certaines maladies de cœur. L’emploiinconsidéré de ce médicament a amené de nombreux empoisonnements. Demême la digitale elle-même a été employée dans un but criminel, pour sedébarrasser de quelqu’un dont on voulait la mort. Celle-ci peut arriveraprès l’ingestion de 10 grammes de feuilles sèches ou de 40 grammes defeuilles fraîches. Leur nocivité n’est détruite ni par la cuisson, nipar la dessiccation. Les animaux heureusement ne la broutent pas : dansles montagnes, les chèvres elles, mêmes, si voraces, la respectent,comme si elles avaient conscience de ses dangers. A dose moyenne, la digitale agit primitivement sur le système nerveuxet par action réflexe sur divers appareils organiques. On voit survenirdes vomissements et des coliques, mais seulement au bout de 24 ou 36heures, ce qui prouve qu’il ne s’agit point d’une action locale.L’action de la digitale sur le cœur est des plus remarquables, il y aun ralentissement du pouls, qui se manifeste de 10 à 24 heures aprèsune administration et qui, une fois commencée, continue et augmente,même quand il n’y a pas de nouvelles prises de digitale ; il peut êtreconstaté huit jours après le début. En même temps qu’il yaralentissement, il y a une énergie plus grande des contractionscardiaques. Du côté du système nerveux on note de la pesanteur de latête, de la céphalalgie, des bourdonnements d’oreilles et parfois deshallucinations ; on constate aussi une action déprimante sur le systèmemusculaire. Quand la quantité ingérée est suffisante pour produire lamort, l’anxiété et la douleur épigastrique sont poignantes, les nauséeset les vomissements incoercibles, les vertiges s’accentuent, la peau serefroidit, il y a de l’affaissement, des hoquets. Le pouls estirrégulier, fréquent, puis lent, pour redevenir fréquent à la deuxièmepériode. Parfois on voit des mouvements convulsifs. Il ne faut pointoublier que la marche de l’empoisonnement par la Digitale estinsidieuse ; il est rare que la mort arrive rapidement ; pour cela, ilfaudrait que la quantité ingérée ait été élevée. Le plus souvent, elleest lente à venir, on l’a vue survenir huit et même dix jours après ledébut des accidents, alors qu’on croyait les malades sauvés (Ch.Cornevin). Caractères botaniques de la Digitale. – Plante herbacée pouvantatteindre un mètre de haut. Tige droite. Feuilles alternes, ovales,oblongues. Inflorescence en grappes. Fleurs grandes et pendantes,rouges et rosées. Corolle en tube, irrégulière, poilue et piquetée derouge foncé. Quatre étamines. Capsule à deux valves contenant denombreuses petites graines. Racine très divisée. Bisannuelle ou vivace. 19. EUPHORBE (Euphorbia lathyris), appelée aussi Epurge. – Cetteplante est vénéneuse et a causé des empoisonnements de diverses façons.C’est ainsi que les paysans, dans le but de se purger, avaient desgraines de l’Epurge, et s’ils dépassent la dose, en éprouvent de gravesdommages. La même plante peut empoisonner indirectement lorsqu’on boitdu lait d’une chèvre qui en a brouté (sans elle-même en être atteinte)ou lorsqu’on se nourrit d’escargots qui s’en sont abondamment nourris.Trois quarts d’heure après l’ingestion, surviennent des vomissementsaccompagnés d’un abaissement de température. Bientôt apparaissent desvertiges, du délire, des secousses musculaires, des troublesrespiratoires, d’abondantes sueurs. L’ingestion des deux grainesseulement mâchées suffit à amener des vomissements. Caractères botaniques de l’Euphorbia. – Plante herbacée, laissantéchapper de toutes ses parties un liquide blanc quand on la casse(latex). Feuilles alternes, allongées, étroites. Fleurs entourées delactées jaunâtres et accompagnées de croissants jaunes. Le fruit estune coque contenant trois grosses graines. 20. ARISTOLOCHE (Aristolachia clematitis). – La racine de cetteplante était autrefois employée comme fébrifuge, mais elle n’est plususitée. Elle est en effet très vénéneuse et agit violemment sur lesystème nerveux. Heureusement son odeur forte est désagréable, sasaveur âcre et amère, font qu’on ne l’emploie pas souvent. C’est uneplante sauvage, commune un peu partout. Elle fleurit en mai-septembre. Caractères botaniques de l’Aristoloche. – Plante herbacée. Feuillesalternes en forme de cœur. Fleurs en forme de cornets jaunes. Avant lafécondation, ces fleurs sont dressées (b) et garnies de poils àl’intérieur. Lorsqu’une mouche y a pénétré et a involontairementtransporté du pollen sur le stigmate, les poils disparaissent et lafleur se rabat vers le sol (c). 21. FAUSSE ORONGE OU AMANITE TUE-MOUCHES (Amanita muscaria). – Cechampignon vénéneux est aussi connu sous les noms vulgaires de Dourguino, Faux cocon, Grapaudin roux, Franjet que empoussino, Leraroussa, Majolo folo, Oriol fol, Real velanace, Rouge, Royal picotat. Voici ses principaux caractères. Dessus du chapeau rouge vif, quelquefois orangé. Généralement recouvertd’écailles irrégulières, comme craquelées, blanches et simplementcollées à sa surface : on les enlève facilement avec le doigt et cela,d’ailleurs, s’effectue naturellement par l’effet de la pluie ou de larosée. Il ne faut donc pas accorder à l’absence de pellicules unegrande importance pour la reconnaissance de l’espèce ; mais leurprésence suffit à caractériser ce champignon. Feuillets du dessous du chapeau blancs ou blanc crème très pâles,jamais jaune vif. La poussière qui en tombe (spores) est blanche. Il n’y a pas d’étui entourant la base du pied. Chapeau de 8 à 15 centimètres de diamètre, à bord ordinairementlégèrement marqué de petites lignes fines rayonnantes. Pied blanc avec une collerette blanche, quelquefois jaunâtre au bord.La base du pied est généralement renflée et présente des sortes depetites écailles ou simplement des cicatrices linéaires. Chair blanche ; sous la pellicule du chapeau elle est un peu jaunerougeâtre. Commun dans le Nord et le Centre de la France. Rare dans le Midi. Vitdans les forêts, surtout dans le voisinage des bouleaux. En été etsurtout en automne. Très vénéneux. Rend très malade, mais cause rarement la mort. Danscertaines régions, on place le chapeau avec un peu d’eau sur uneassiette. Les mouches qu’il attire ne tardent pas à mourir. On en tireaussi une liqueur enivrante dont l’effet est analogue à l’action duhaschich. On assure que la veuve du czar Alexis mourut pour en avoirabsorbé une trop forte dose. Inutile de dire qu’il y a bien d’autres champignons vénéneux que celuiqui est figuré ici, mais ce qui rend sa connaissance absolumentindispensable c’est que, si l’on n’est prévenu, on peut le confondreavec le meilleur des champignons, l’Oronge vraie. Celui-ci luiressemble beaucoup au premier abord, mais on le reconnaîtra toujoursfacilement à ses feuillets jaunes et aussi à l’absence d’écaillesfloconneuses sur le chapeau. D’ailleurs cette confusion se ferararement si l’on considère que la Fausse-Oronge habite plutôt le Nord,tandis que l’Oronge vraie habite plutôt le Midi de la France. NOTE : (1) Voir Les Plantes qui nourrissent, n° 22. |