Corps

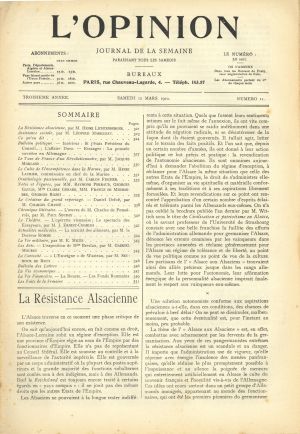

| LICHTENBERGER, Henri (1864-1941) : La Résistance alsacienne (1910). Saisie dutexte : O. Bogros pour lacollectionélectronique de la MédiathèqueAndré Malraux de Lisieux (24.I.2015) [Ce texte n'ayantpas fait l'objet d'une seconde lecture contient immanquablement desfautes non corrigées]. Adresse : Médiathèque André Malraux,B.P. 27216,14107 Lisieux cedex -Tél. : 02.31.48.41.00.- Fax : 02.31.48.41.01 Courriel : mediatheque@lintercom.fr, [Olivier Bogros]obogros@lintercom.fr http://www.bmlisieux.com/ Diffusion libre et gratuite (freeware) Orthographe et graphie conservées. Texte établi sur un exemplaire (Bm Lisieux:n.c) du n° 11 du samedi 12 mars 1910 de L'Opinion, journal de la semaine. La Résistancealsacienne par Henri Lichtenberger ~ * ~ L'Alsace traverse en ce moment une phase critique de son existence. L'Alsace traverse en ce moment une phase critique de son existence.On sait qu'aujourd'hui encore, en fait comme en droit,l'Alsace-Lorraine subit un régime d'exception. Elle est une provinced'Empire régie au nom de l'Empire par des fonctionnaires d'Empire. Ellen'a pas de représentant au Conseil fédéral. Elle est soumise aucontrôle et à la surveillance de l'autorité impériale. Elle estgouvernée par un corps administratif où la plupart des postessupérieurs et la grande majorité des fonctions subalternes sontconfiés non à des indigènes, mais à des Allemands. Bref le Reichslandest toujours encore traité à certains égards en « pays conquis » : ilne jouit pas des mêmes droits que les autres Etats de l'Empire. Les Alsaciens ne pouvaient à la longue rester indifférents à cette situation. Quels que fussent leurs sentiments intimes surle fait même de l'annexion, ils ont vite compris qu'ils ne pouvaientse raidir indéfiniment dans une attitude de négation radicale, ni sedésintéresser de la façon dont ils étaient gouvernés. Il fallait agir,lutter sur le terrain des faits positifs. Et l'on sait que, depuis uncertain nombre d'années, ils ont donné à leur action politique ce butprécis et pratique : la revendication de l'autonomie alsacienne. Ilssont unanimes aujourd'hui à demander l'abolition du régimed'exception, à réclamer pour l'Alsace la même situation que celle desautres Etats de l'Empire, le droit de s'administrer elle-même,d'organiser sa vie spirituelle et matérielle conformément à sestraditions et à ses aspirations librement formulées. Et leursrevendications sur ce point ont rencontré l'approbation d'un certainnombre d'esprits éclairés et tolérants parmi les Allemands eux-mêmes.On n'a pas oublié la brochure publiée l'an dernier par M. Wittich sousle titre de Civilisation et patriotisme en Alsace, où le savantprofesseur de l'Université de Strasbourg constate avec une bellefranchise la faillite des efforts de l'administration allemande pourgermaniser l'Alsace, dénonce les erreurs commises par les vainqueursdans les provinces annexées et réclame généreusement pour l'Alsace unrégime de tolérance et de liberté, au point de vue politique comme aupoint de vue de la culture. Les partisans de l' « Alsace aux Alsaciens »trouvaient ainsi des alliés précieux jusque dans les rangs allemands.Leur lutte pour l'autonomie, leur affirmation énergique de lapersonnalité alsacienne inspirait finalement le respect aux vainqueurseux-mêmes. Une solution autonomiste conforme aux aspirations alsaciennes a-t-elle,dans ces conditions, des chances de prévaloir à bref délai ? On ne peutse dissimuler, malheureusement, que cette éventualité est, pourl'instant au moins, peu probable. La thèse de 1' « Alsace aux Alsaciens » est, en effet, combattueavecacharnement par les fervents de la germanisation. Aux yeux de cespangermanistes extrêmes la résistance alsacienne est un scandale et undanger. Il importe que l'administration use de vigueur, qu'elle réprimeavec énergie l'insolence des menées panfrançaises, qu'elle réduise leplus promptement possible à l'impuissance et au silence la poignée demeneurs qui entretiennent artificiellement en Alsace le culte dusouvenir français et l'hostilité vis-à-vis de l'Allemagne. Ces idéesont cours surtout dans un petit groupe d'Allemands immigrés,appartenant au monde des fonctionnaires, qui ont été les premierspionniers du germanisme au lendemain de l'annexion et ontconservé, des luttes de jadis, leshaines tenaces et les habitudes d'autocratisme. Ils considèrent lepays un peu comme un fief qui leur a été livré à eux et à leursdescendants. Dans ces milieux on semble regretter le temps où l'Alsaceétait traitée en terre conquise, où le fonctionnaire allemand était unpotentat devant qui tout tremblait. On redoute de voir l'élémentindigène reprendre dans l'administration du pays la part d'influencequi lui revient légitimement. On dénonce comme menées subversives lesefforts du parti alsacien. On s'indigne de voir un Alsacien, le «Français » Zorn de Bulach occuper le poste de premier ministre. Onn'épargne même pas le Statthalter, comte Wedel, à qui l'on reproche detrop ménager les susceptibilités alsaciennes. On estime qu'il fautavant tout mater toute velléité de résistance et que l'autonomie nepourra être accordée que le jour où les Alsaciens auront donné lapreuve qu'ils sont Allemands non pas seulement de fait, mais de cœur,et ne se serviront pas des libertés qui leur ont été concédées pourfaire régner en Alsace un particularisme francophile et anti-allemand. Or, on peut, de moins en moins, se dissimuler que ce groupe degermanisateurs à outrance continue aujourd'hui encore à exercer surles destinées de l'Alsace une influence décisive. Les incidents de cesderniers temps montrent d'une façon évidente que tout leur est permiset rien à leurs adversaires. Les journaux pangermanistes ont puimpunément propager leurs calomnies sur le fils de M. Zorn de Bulach.On les laisse tranquillement poursuivre leur haineuse campagne contrela comtesse Wedel coupable de trop bien parler français ou, encore, cesjours derniers, d'avoir envoyé, par un geste de délicate courtoisie, àla mère de l'abbé Wetterlé un accessoire de cotillon pour son fils enprison. Qu'au contraire le caricaturiste Hansi s'avise d'attenter à lamajesté du pédagogue de Colmar, M. Gneisse, ou que l'abbé Wetterléintervienne à son tour contre l'arrogance pangermaniste, aussitôt lesamendes et les mois de prison de pleuvoir. Et le récent discours de M.de Bethmann-Hollweg au Reichstag sur la situation de l'Alsace-Lorrainemontre bien que, pour l'essentiel, les pangermanistes ont gain de causeen haut lieu. Sans doute le chancelier s'efforce, dans un très louablesouci d'équité, de tenir la balance égale entre eux et leparticularisme alsacien. Il avertit, en conséquence, les « ultras » dela germanisation de ne pas interpréter l'attachement desAlsaciens-Lorrains à leur caractère propre comme une manifestationcontre l'Empire. Mais il blâme, d'autre part, les Alsaciens d'avoirdonné à la cérémonie de Wissembourg, par des manifestationsregrettables, un caractère qu'elle n'aurait pas dû avoir. Il ajouteque « l'agitation provoquée par les fêtes de Wissembourg a été nourriepar l'incident de Mulhouse » — l'affaire de ce commerçant suisse quis'est vu expulser d'Alsace pour avoir demandé à un orchestre d'hôtelde jouer la Marseillaise ! Et il conclut, conformément à la thèsepangermaniste, que l'Alsace n'est pas mûre encore pour l'autonomie,que, sans doute, le mot d'ordre « l'Alsace aux Alsaciens » a quelquechose de séduisant en soi, mais qu'il ne saurait passer dans lapratique aussi longtemps que les chefs de ce mouvement affecteront deméconnaître « le caractère foncièrement allemand de la population » etprétendront « franciser le pays contre l'ethnographie et l'histoire ».En d'autres termes : les Alsaciens se voient sommés de rompre les liensqui les unissent à la France et à la culture française, d'accepter lafusion avec les immigrés allemands, de s'imprégner progressivement deculture allemande. Faute de quoi ils s'exposeront « à ne pas se voirtraités comme un membre apprécié de la famille des Etats allemands. » Or c'est là, précisément, ce que la fierté alsacienne se refuse àadmettre. L'orgueil germanique exige de l'Alsace qu'elle renie sonpassé français et qu'elle s'incline, repentante et convertie, devant lasupériorité du vainqueur. L'obstination alsacienne n'entend pas passersous ces fourches caudines et se montre intraitable devant toutes lestentatives d'intimidation. C'est là ce qu'il importe de comprendre sil'on veut interpréter exactement les événements de ces derniers tempset l'attitude actuelle des Alsaciens. Ils s'insurgent contre uneinquisition qui prétend fouiller dans les consciences et qui leurapparaît comme un attentat à la liberté de leurs convictions intimes. Ainsi, se disent-ils, il ne suffit pas à nos maîtres que nous ayonsrenoncé à la protestation, que nous nous inclinions devant le faitaccompli, que nous nous soumettions correctement à toutes lesobligations du citoyen allemand. Après quarante ans d'annexion pendantlesquels jamais un désordre ne s'est produit, voilà qu'on nous demanded'épouser des Allemandes et de donner nos filles à des Allemands,d'ouvrir notre foyer aux immigrés, de changer nos habitudes de vie,d'abdiquer notre personnalité, si nous voulons qu'on tienne notreloyalisme pour sincère ! Autrement, on nous prévient qu'on nous garderaen tutelle, que nous continuerons à n'être que des citoyens de secondeclasse ! Mais n'est-ce pas là une cruelle dérision? En réalité, ce ne sont pas, ajoutent-ils, les Alsaciens qui ont aquelque chose à se faire pardonner », mais bien les Allemands, eux quiont, le sachant et le voulant, fait violence au sentiment de l'Alsaceen l'arrachant à la France. Ce n'est donc pas aux Allemands qu'il siedde « poser des conditions », mais bien aux Alsaciens. Et ils lesposent. Ils demandent l'autonomie, non pas comme une faveur, mais commeun droit — l'autonomie complète et réelle, s'entend, non pas uneautonomie de façade sous quelque prince de la famille impériale, avecun ministère obéissant docilement aux ordres de Berlin, mais unerépublique d'Alsace régie par le suffrage populaire et libre des'organiser à sa guise, de conserver intacte sa culture traditionnelle.Telle est la concession préliminaire que réclament les Alsaciens. Tantqu'on n'y aura pas fait droit, ils continueront à répéter avec uneinlassable énergie qu'on les opprime et à résister à leurs oppresseurspar tous les moyens légaux, par la parole et par la presse, à la Délé-Igation ou dans les journaux, par la protestation ouverte ou l'ironie. Dans cette lutte qui se poursuit en ce moment avec une âpretécroissante, les représentants del'Alsace savent bien qu'ils ont derrière eux le pays entier. LesAlsaciens ont nettement conscience de la gravité de l'heureprésente : c'est l'existence même de l'individualité alsacienne qui sejoue. De là, chez ces hommes si réfléchis, si maîtres d'eux-mêmes, jene sais quel frémissement intime qu'on discerne sans peine dans leurs écrits ou dans leurs paroles. L'Alsace fait denouveau bloc aujourd'hui contre le pangermanisme menaçant. Ellese concerte pour nommer désormais partout des députés décidés àdéfendre avec énergie, tout en restant sur le terrain strictementlégal, les intérêts de l'Alsace-Lorraine autonome. Imposant silence àleurs divisions politiques ou religieuses, libéraux et catholiquesfont aujourd'hui campagne ensemble ; l'abbé Wetterlé et le démocrateBlumenthal marchent la main dans la main. Toute l'Alsace a entouré deses sympathies l'abbé Wetterlé lorsqu'il a dû expier à la prison deColmar, côte à côte avec des condamnés de droit commun, les hardiessesde sa riposte aux prétentions des germanisateurs maladroits. Toutel'Alsace s'est trouvée d'accord soit pour réclamer le rétablissement del'enseignement obligatoire du français à l'école primaire, soit pouraffirmer à Wissembourg son attachement reconnaissant au souvenirfrançais. Et si, après quarante ans d'occupation, l'âme alsaciennetressaille encore d'émotion aux accents de la Marseillaise, si lespetits écoliers alsaciens, quand il s'en vont en excursion à laSchlucht, n'ont rien de plus pressé que d'arborer au chapeau ou à laboutonnière les couleurs françaises, c'est qu'apparemment les «bienfaits » de l'annexion n'ont pas encore effacé, dans le cœur desAlsaciens, la mémoire d'un temps où l'individualité alsacienne étaitmieux respectée qu'aujourd'hui et plus libre de s'épanouir conformémentà sa nature véritable. L'Alsace, on le voit, n'est pas près de désarmer. Moins que jamais elleconsent à se soumettre aux injonctions menaçantes des germanisateurs àoutrance. Et elle donnerait certainement du fil à retordre auxAllemands s'ils prétendaient la traiter comme une seconde Pologne.Allègrement les Alsaciens se sont mis en bataille pour repousserl'offensive nouvelle du pangermanisme. Et ils sont résolus à ne pasménager leurs adversaires. Tant pis, disent même certains, si, au coursde la lutte, le premier ministre alsacien vient à tomber : M. Zorn deBulach se laisse parfois imposer des besognes dont il vaudrait mieux,pour l'Alsace, qu'un Allemand prît la responsabilité. Parmi les nombreuses réflexions que nous suggère cette lutte obstinéede l'Alsace-Lorraine pour le maintien de son individualité et laconquête de l'autonomie, je n'en veux retenir que deux et lesdévelopperai avec une volontaire sécheresse, estimant qu'en un pareilsujet on ne saurait trop éviter la déclamation. 1° L'Allemagne ne peut dissimuler à personne et ne se dissimule pas àelle-même qu'après quarante ans bientôt d'occupation, elle n'a pas suse concilier les sympathies des populations annexées, qu'ellescontinuent à se sentir molestées et opprimées, qu'elles supportent avecimpatience le régime de compression et de tracasseries auquel lessoumet le vainqueur. En d'autres termes : l'état de choses créé parl'annexion n'est pas encore accepté intérieurement par la grandemajorité des Alsaciens-Lorrains et c'est précisément ce dont lesAllemands, qui leur refusent l'autonomie, leur font grief aujourd'hui.Les Allemands comptaient que le temps ne tarderait pas à effacer chezleurs nouveaux sujets le souvenir de la violence subie et qu'ainsi lecoup de force du prince de Bismarck se trouverait promptementamnistié. Ils sont loin de compte. Les récriminations de l'Alsaceentravée dans son libre développement n'ont pas cessé d'interrompre laprescription. 2° Il n'est pas possible que le mécontentement qui règne dans les paysannexés n'ait pas sa répercussion sur l'opinion française. La France,qui a toujours scrupuleusement observé le traité qui la lie, s'estabsolument interdit tout immixtion dans les affaires d'Alsace. C'étaitson devoir. C'était aussi son intérêt : car il est clair qu'unepropagande française en Alsace eût été compromettante pour lesannexés, sans aucun profit pour nous. Elle n'a jamais donné aucunconseil aux Alsaciens-Lorrains et n'est pour rien dans la situation présente du paysd'Empire. Mais nulle puissance au monde ne peut exiger de la Francequ'elle se désintéresse de ce qui se passe dans un pays qui fut jadisune de nos plus vaillantes provinces, qui est aujourd'hui encore, par ses idées et sa culture, une marche française en terreallemande. Nul doute que le jour où il serait constaté que lesAlsaciens-Lorrains sont libres d'organiser leur existence à leur gré,les rapports franco-allemands ne deviennent aussitôt beaucoup plusfaciles. Mais nul doute aussi que plus s'aggravera le conflit actuelentre l'Alsace et ses maîtres, et plus aussi la France sera forcée dese souvenir du passé et d'accentuer cette réserve dont les Allemands seplaignent et que leur défiance toujours en éveil interprète volontierscomme un symptôme d'hostilité à leur égard. « Il n'y a plus de question d'Alsace depuis le traité de Francfort »,répètent volontiers les Allemands. C'est leur droit si l'on se place aupoint de vue international. Mais il subsiste — eux-mêmes l'avouent —une « question alsacienne » au point de vue allemand. Et cettequestion reste, qu'on le veuille ou non, un danger permanent pour lapaix européenne, sans que nous puissions faire quoi que ce soit pourmodifier une situation que nous n'avons pas créée et dont nous neportons pas la responsabilité. HENRI LICHTENBERGER. |