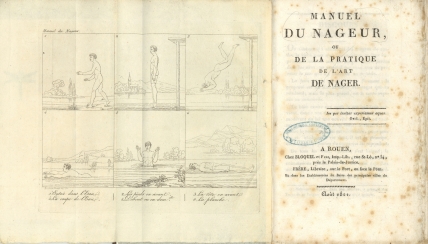

| Manuel du nageurou de la pratique de l'art de nager, suivi d'unTraité sur les Eaux thermales ; terminé par des Observationsintéressantes sur l'Art du Plongeur.- Rouen : Bloquel : Frère,1821.-51 p.-1 f. de pl. Saisie du texte : S. Pestel pour la collection électroniquede la Bibliothèque Municipale de Lisieux (01.12.1995, mise à jour : 24.08.13) Texte relu par : A. Guézou Adresse : Médiathèque intercommunale André Malraux,B.P. 27216,14107 Lisieux cedex -Tél. : 02.31.48.41.00.- Fax : 02.31.48.41.01 Courriel : mediatheque@lintercom.fr, [Olivier Bogros]obogros@lintercom.fr http://www.bmlisieux.com/ Diffusionlibre et gratuite (freeware) Orthographe etgraphie conservées. Texte établi sur l'exemplaire de la Médiathèque (Bm Lx: Norm 1325). suivi d'un Traité sur les Eaux thermales ; terminé par des Observations intéressantes sur l'Art du Plongeur _____ ~~~~Ire per invitas experiamuraquas. DISCOURS PRELIMINAIRE On s'est occupé utilement des moyens de rendrelavie à ceux que des accidens ou leur imprudence avaient mis en danger dela perdre dans les eaux, ne serait-il pas aussi bon de prévenir le malque d'y chercher un remède. Le bain est de nécessité pour l'homme : lapropretéest un des salubres avantages qui en résultent ; mais le plus grand,est la santé réparée ou conservée. Le bain assure aux nerfs le ton qui leurconvient,donne une douce température au sang, en modérant en lui une activitéexcessive, ou ranimant une circulation trop lente ; il rend à l'estomacle ressort qui lui est nécessaire, pour porter et distribuer la viedont il est le principe, dans toutes les parties du corps qui luirépondent. De tous les tems, l'homme s'est baigné ; laReligion, chez le premier des peuples que nous connaissions, faisaitune loi du bain (1).Les autres nations l'ont reçue du besoin et de l'agrément. Le Lapon, leRusse se plongent dans leurs glaces, comme l'habitant de la ZôneTorride, dans ses eaux tiédies ou brûlantes. Se baigner est donc pour l'homme un plaisirconseillé par la nature ; et s'il est d'une police sage, chargée de laconservation des Citoyens, de les surveiller dans la manière dont ilsle prennent, il est de son humanité de le favoriser. Les bains sont naturels ou artificiels, fraisoutièdes, chauds ou froids, publics ou domestiques. Je laisse aux gens del'art à faire valoir les chauds ; pour moi, ils me semblent d'un usagedangereux pour l'espèce humaine. Les plus utiles, parce qu'ils sont lesplus favorables à la réparation de notre santé, parce qu'ilsconviennent à tous les sexes, à tous les âges : ce sont les bainsfroids, dont je vais dire un mot très rapide. Les bains froids conviennent à tous les sexes.Siles hommes, les femmes surtout savaient combien l'eau froide donne defermeté à la peau, et de fraîcheur au teint, les uns et les autresferaient sûrement un usage plus fréquent de ce cosmétique. Il convientà tous les âges ; on plongeait autrefois, dit Monsieur Buchan, lesenfans dans l'eau froide, même glacée, pour les endurcir et lesfortifier : Natos ad flumina primum Deferimus saevoque gelu duramus et undis Pline nous apprend dans son HistoireNaturelle,qu'on voyait à Rome, au milieu de l'hiver, des vieillards consulaires,sortir du bain tout transis de froid. Le bain est utile à l'âge le plus avancé : ona vu yparvenir des hommes qui en faisaient un usage fréquent. Le MédecinAntiochus, et le Grammairien Telephe, allèrent, l'un à quatre-vingt,l'autre au-delà de cent ans, sans infirmité, en se baignant à froiddans toutes les saisons de l'année, trois et quatre fois par mois. Une chose le rend recommandable, c'est qu'il aredonné souvent l'appétit à ceux qui l'avaient perdu, et rétabli lesestomacs les plus délabrés. J'en appellerais à l'expérience de ceux quilui ont dû leur salut, si ce que je dis avait besoin d'être constaté. Le milieu dans lequel on se lave,influe sur les effets du bain. Je crois que le bain de lait est une recherchede femme, dont la célèbre Poppéa a donné un exemple plus dispendieuxqu'utile. Celui dont la nature a fait les frais, l'eaud'unerivière, d'un fleuve, a plus d'analogie avec notre corps. La mer dontle sel ne peut être sans effet, nuisant quelquefois, doit lui céder unepréférence habituelle. Il ne faut point entrer dans le bain, dit M.Muret,lorsqu'on est en sueur : la suppression de la transpiration, causée parla pression et le contraste de l'eau, deviendrait funeste. Alexandre fut sur le point de périr pours'être baigné en sueur dans la rivière du Cidnus dont l'eau était trèsfroide. Ce n'est point assez que d'avoir démontrél'utilitédu bain, l'usage qu'on peut en faire a ses risques, il faut enseigner àles éviter, ou du moins à ne les pas craindre. ~~~~~ DE LA PRATIQUE DE L'ART DE NAGER Quas natura negat, proebuit arte, vias. L'Art de nager a passé de tous les tems, pourune science indispensable ; on disait chez les Grecs, pour désigner unignorant, il ne sait ni lire ni nager. Cet Art a perdu parmi nous de son importance,nousne le regardons plus que comme un amusement utile. C'est sous cerapport que je vais le considérer. L'utilité et l'agrément de cet Art,seront l'objet de ce petit traité, ou plutôt son agrément seul. Il n'est pas besoin, je crois, de dire qu'ilpeutconserver la vie, le plus grand des dons que nous ait fait la nature,le bien que l'homme aime le plus à conserver, lorsque l'honneur oul'amour de la patrie, ne lui en commandent pas le sacrifice. Mais ilimporte de développer tout ce que cet exercice a d'amusant. DE L'AGREMENT DE L'ART DE NAGER. Dans la nécessité où la santé fragile del'homme lemet de se baigner, ou même dans le plaisir qu'il y trouve, bientôt lasde rester sur une rive, debout, luttant péniblement contre un courantrapide, ou assis d'une manière incommode sur des caillous, exposé auxregards, quelquefois aux quolibets de la multitude, il lui est au moinsagréable de pouvoir se dérober à lui-même le tems qu'il y passe, parquelque exercice qui le lui fasse oublier, ou du moins qui en soit leprétexte. Il n'y a point de distraction plus capabled'opérercet effet, que la faculté de parcourir l'élément qui le contient, depouvoir franchir l'espace qu'il a sous les yeux. Mais il a besoin d'être enseigné, parce qu'ilne nage point naturellement (2).En destinant l'homme à l'état social, il devait entrer dans le plan del'Auteur de la Nature, de lui refuser les facultés qui l'auraientdispensé de la perfectibilité, qui, dans cet ordre de choses, étaitnécessaire, plus pour l'occuper, que pour lui procurer ses besoins quisont très restreints quand c'est la nature seule qui les dicte. Il faut donc que l'homme apprenne à nager, comme il apprend àdanser. De la Manière de bien enseigner à nager. De tous les maîtres qui enseignent à nager, iln'yen a point de plus mal-adroits que ceux de Paris, où pourtant engénéral les talens s'acquièrent et se perfectionnent. Ils neconnaissent d'autre manière de guider leur élève qu'en marchant à côtéde lui, et lui soutenant le menton. Ils s'aperçoivent bien qu'ils le gênent danssesmouvemens : mais que faire ? Ils ne connaissent pas d'autre moyen ; laforme même des bateaux couverts établis pendant l'été sur la Seine, neleur permettent que celui-là. Un excellent, à mon avis, est celui qui sepratiquedans certaines villes à grande rivière, sur des bateaux dont le nez estsaillant. On entoure, sous les aisselles, le corps del'apprenti-nageur, d'une serviette un peu lâche, qu'on noue solidement; on passe ensuite en sautoir, sur sa poitrine et son dos, une cordeforte, mince pourtant et flexible, et il est suspendu de manière à nejamais perdre l'équilibre, quelqu'irrégulières que soient lesévolutions qu'il peut faire. C'est cette dernière raison qui doit fairepréférerla manière indiquée à la sangle qui embrasse également le corps dunageur, mais qui, en le laissant tourner, le met quelquefois sur le dosà se débattre, et à s'effrayer sans cause, ou du moins lui donne despositions gênantes, de mauvaises attitudes. L'homme ainsi suspendu, on s'assure de saconfiance,en son maître, et au soutien qui le porte : (confiance que la timiditénaturelle à l'homme le plus intrépide pour un danger qui lui estnouveau, doit au moins ébranler) et en le laissant immobile sur lasurface de l'eau, pendant quelques minutes, on lui apprend à ne pasredouter le milieu qui le soutient, à connaîtrequelle est la résistance qu'il oppose à son action sur lui, à se bienconvaincre enfin qu'il a la faculté naturelle d'y rester un moment enéquilibre. Il sent bientôt qu'il est moins question pourluid'apprendre à se soutenir, qu'à se diriger dans une marche déterminée ;c'est alors qu'on lui en indique les moyens. Abandonnez-vous, lui dit-on, au milieuquivous supporte, c'est un sol sur lequel vous reposez, comme vous êtesposé sur la terre : faites usage de vos pieds et de vos bras ; des unspour vous diriger vers votre but, des autres pour vous y poussez,malgré l'effort contraire de l'eau, ou aidé par son courant. Surtout,et c'est en quoi consiste tout l'art de nager, mettez le plus parfaitaccord dans vos mouvemens : si l'on peut se passer de cet accord pourse laisser maîtriser par la rapidité de l'eau, on ne parviendra jamais,sans cette simultanéité, à en pouvoir remonter le fil. Il met ces leçons en pratique, et tout-à-coupaidéde sa réflexion, il prend des habitudes qui deviennent une secondenature, et qu'il ne peut jamais perdre, fut-il vingt ans sans exercer.Avant de lui enseigner qu'il y a bien des manières de nager, il faut leprévenir qu'on ne nage élégamment qu'autant qu'on ne précipite pointses mouvemens, qu'on ne fait point bouillonner l'eau du bassin qu'onparcourt ; que la tête sort de l'eau, bien franche ; qu'autant qu'on nemanifeste d'effort ou de fatigue, ni par la contraction des narines,des yeux et de la bouche, ni par une respiration péniblement faite, cequi vient ordinairement de la mauvaise habitude de tenir toujours sesdents serrées les unes contre les autres. Des différentes Manières de nager. Parmi les diverses manières de nager, la plusbellecomme la plus analogue à la conformation de l'homme, est celle dont lagrenouille nous offre le modèle ; elle donne au corps tout ledéveloppement dont il est susceptible, et laisse à la tête cetteattitude fière qui la caractérise. Les principales ensuite, et celles dont toutesles autres participent plus ou moins, sont sur le dos, surle côté ou debout. Je parlerai successivement de chaqueattitude, après que j'aurai dit un mot de la manière d'entrer dansl'eau. De l'Entrée dans l'eau. Je ne puis souffrir cette entrée pusillanime,qui sefait par degrés successifs, et après qu'on s'est frotté les parties lesplus susceptibles de froid. Je crois qu'elle est aussi pénible pour lenageur lui-même, qui sent mille fois pour une le combat du froid del'eau, avec la chaleur de son corps, que désagréable à l'oeil duspectateur qui souffre en le voyant souffrir. Le bon nageur s'élance sans balancer, sur ledos ou sur le côté, la tête ou les pieds devant. Je ne tolère les deux premières manières,qu'autantqu'on est couché très près de la surface de l'eau, et qu'on ne fait querouler pour y tomber. Si l'on se jette de sa hauteur sur le dos, onsedonne des secousses nuisibles à la santé ; si c'est sur les côtés,quoiqu'ils soient défendus par les bras, on ne laisse pas d'éprouver unébranlement intérieur qui peut être funeste quand il est fort. Il est plus hardi et moins dangereux de seprécipiter la tête ou les pieds devant. Quand c'est la tête qui doit entrer dans l'eaulapremière, il faut s'élancer de manière que le corps, en tombant,décrive une ligne perpendiculaire ; et pour cet effet il ne faut quebien tendre le jarret, presser une jambe contre l'autre ; faire duplancher sur lequel on est une espèce de tremplin, de ressort, dontl'élasticité lance la partie inférieure du corps dans toute sa roideur,tandis que la partie supérieure s'incline et tombe : sans cela onrisquerait de se frapper à plat, le ventre, l'estomac ou la poitrine,d'une manière désagréable et plus ou moins dangereuse ; on avanceencore les mains jointes au-dessus de la tête en forme d'angle :l'effet en est de diviser l'eau, à la manière dont le coin divise lessolides. Si ce sont les pieds, il ne faut que tenir lecorpsdans la roideur qu'on a dû lui donner, et en appliquant ses bras contreses cuisses, tomber droit comme un mannequin dont les membresn'auraient aucune flexibilité ; les mains peuvent être laissées enliberté. Ce qui mérite surtout une grande attention,c'estl'endroit où l'on se jette ainsi ; il ne peut jamais y avoir tropd'eau, souvent il n'y en a pas assez (3). De la Manière de se diriger dans l'eau. Je devrais attendre cette instruction del'usage etde la pratique, qui sont les meilleurs maîtres : voici pourtant trèssuccintement ce que fait celui qui se dirige bien dans l'eau. Tout son secret consiste à tourner la têtevers lebut qu'il se propose d'atteindre, à raccourcir la main qui est àgauche, s'il veut aller à gauche, et augmenter le travail de l'autre. C'est ce que fait un batelier ; il ralentitl'effortde la main qui est du côté où il aborde, et double celui de la mainopposée. L'usage des leviers a des lois toujours aussisimples qu'uniformes dans la mécanique naturelle, comme dansl'artificielle. Veut-on traverser en ligne droite, il fautjoindre àtout cela, de lutter beaucoup de la main qui reçoit l'effort de l'eau,et de se proposer toujours un but au-dessus de celui qu'on veutatteindre. Le nageur a deux efforts à combiner, celui del'eauet le sien ; lesquels, en physique, produisent toujours une diagonale,lorsqu'ils ne concourent pas dans le même sens. L'art de plonger tient à ces leçons ; lemeilleurmoyen pour s'enfoncer, est de s'élancer la tête devant, le corps et lejarret tendus, obliquement, et en formant un angle aigu avec la surfacede l'eau ; on fait le mouvement connu des mains ; si l'on rencontre lefond, on peut s'en aider, en le grattant avec les ongles, ou en ymarchant, comme on dit vulgairement, à quatre pattes. On se relève en dressant la tête vers le Ciel,et enagitant les mains et les pieds, en la manière prescrite pour les autrescas. Comme on voit très clair dans l'eau, assezmême poury trouver quelque chose et le reconnaître, une grande clarté quand on yest, est l'indice qu'on n'a point à craindre en se relevant, de seheurter contre aucun corps, l'obscurité est un signe contraire. Jesuppose qu'on connait assez les effets de la lumière, pour distinguersi cette obscurité vient d'objets plus élevés que la surface de l'eau,comme de l'ombre que produisent des arbres, des maisons, etc., ou decorps solides, appliqués immédiatement sur elle, comme un bateau, uneplanche, etc. J'ai dit qu'on pouvait nager debout,sur le dos, ou sur le côté. De la Manière de nager debout, ou enDemoiselle. Il est de fait que notre corps étendu, commeonplacerait une planche sur la surface de l'eau, n'enfonce que par lespieds ; la tête surnage toujours, sans doute, à cause de sa forme rondeet creuse. Je suppose qu'on n'ignore pas qu'en physique, l'eau opposede la résistance en tout sens, c'est ce théorème : Liquida premuntin omnem sensum.D'après cela, il suffit pour ne pas enfoncer dans cette situation,c'est-à-dire debout, de frapper l'eau perpendiculairement avec laplante des pieds, qui agissent alternativement. Quand aux mains, onpeut s'en servir, ou ne s'en pas servir à volonté ; les nageurs exercésles sortent de l'eau (4),ou les dressent parallèlement à la hauteur de leurs épaules, ouau-dessus. Je crois que de ne s'en pas servir, est ce quidistingue cette manière de nager, de celle sur le ventre, dans laquelleon est aussi presque droit, parce que, pour s'y donner de la force, ilfaut toujours avoir les pieds un peu à fond. I. De la Manière de nager sur le côté, appelée la Marinière. Dans la position de la grenouille qui nage,tournezalternativement votre tête de droite à gauche, de gauche à droite, enreposant l'oreille sur l'eau : étendez une seule main, et raccourcissezcelle qui va bientôt la remplacer. Il en est qui se bornent à ne marcher que d'unsens; mais cette manière conseillée par un de nos bras qui n'a jamais laforce de l'autre, est sans grâce, et elle fatigue, parce qu'elle rendnulle une partie de nos moyens (5). II. De la Coupe. Cette manière consiste à sortir successivementunbras, puis l'autre avant que de frapper sur l'eau le coup que lui portenotre main, laquelle doit être ouverte, et dont les doigts doivent êtrerapprochés de manière à la rendre un peu concave. La coupe sert bien le désir qu'onaurait d'aller vite, et est utile où toutes les autres manièresseraient vaines. Les tournoiements qui se font en entonnoir, etdanslesquels les autres efforts n'aboutiraient qu'à faire entrer leplongeur dans l'eau la tête en bas, offrent un péril qu'elle seule faitéviter. Si elle n'a pas toute la grâce possible, sonutilité en dédommage amplement. Des Manières de nager sur le dos, ou defaire la planche. J'ai dit, comme une vérité fondée surl'expérience,que notre tête n'enfonçait, qu'entraînée par le poids des pieds, oudéterminée par une impulsion qui rompt l'équilibre naturel, dans lequelelle est relativement à l'eau. Lors donc qu'on s'étend sur sa surface, lesyeuxélevés vers le Ciel, on peut être assuré que les reins, le dos et latête seront toujours soutenus ; il ne s'agit plus alors que de parvenirà soutenir également les pieds toujours prêts à enfoncer, et ensuited'apprendre à diriger leur effort inverse à celui de la natationordinaire. Dans cette attitude, on avance en remuant lespiedset les mains ensemble ; les pieds sans les mains, les mains sans lespieds, ou une seule main et un seul pied. I. Les pieds et les mains ensemble. Le mouvement des pieds se fait en les retirantà soi, et en poussant ensuite l'eau avec la plante du pied. Celui des mains se fait de deux manières, ennepassant pas la tête avec les bras, qui se ceintrent en demi-cercle à lahauteur de l'aisselle, pour embrasser l'eau et la repousser ; dansl'autre, ils passent de beaucoup la tête pour chercher et embrasser unegrande quantité d'eau, qu'ils poussent ensuite avec force. C'est dans cette double manière qu'on sent lemieux combien l'accord des mouvemens est utile pour avance. II. Les mains sans les pieds. Il faut, pour se passer des pieds, presser lesjambes, roidir les jarrets, et agiter les mains de l'une ou l'autremanière que nous l'avons dit. On peut encore, en fixant les bras contres leshanches, ne faire qu'un très petit mouvement de chaque main, lesquellesdeviennent alors une espèce de nageoire, ou d'aviron, appliqué au corpsdont il dirige la marche, soit qu'on suive le fil de l'eau, soit, cequi est difficile, et même impossible dans un courant fort et rapide,soit qu'on le remonte. III. Les pieds sans les mains. Il n'y a pour nager, des pieds sans les mains,etsur le dos, qu'une seule manière, c'est de contracter les premiers etde pousser ensuite l'eau avec force de la plante et du talon ; mais ily a plusieurs manières de tenir ses mains. On les place sur son estomac, à son dos, entreses jambes, en angle au-dessus de la tête, au col, etc. IV. Une main et un pied. On peut aussi ne faire aller qu'une jambe etuneseule main qui doit toujours être l'opposée de la jambe, par uneindication même de la nature ; elle rend dans l'eau la marche duquadrupède sur la terre. De la Manière de nager circulairement, oude faire le Moulinet. Pour exécuter cette évolution, raccourcissezlesjambes, en rapprochant le talon contre vos reins, et agitez les mains,en observant d'augmenter l'effort de celle qui lutte contre le courant,de diminuer celui de l'opposée. Voilà les manières principales d'employer lemouvement pour se soutenir, en voici d'autres où l'on s'en passe pourflotter. J'ai enseigné à ne se servir que des mains oudespieds, d'une main et d'un pied seul, comme un excellent secours, en casde crampe, de goutte, de contraction de nerfs, de ligature, causée pardes joncs ou des cordes. Il me reste à dire comment on peut flotter,même sans ces moyens, déjà bien simplifiés. De la Manière de flotter sans mouvement. Il faut se placer sur le dos, les jarretstendus ounon, et embrasser avec ses deux pieds, ou simplement les deux orteils,un poteau, une corde, pourvu qu'elle soit soutenue à fleur d'eau, ettout en demeurant étendu, on pourra se balancer, dormir, les yeux, labouche et les narines libres. On apprend bientôt de soi-même à conduireson haleine de manière qu'elle ne fasse pas obstacle. Je crois être le premier qui, d'après cettemanièrede se soutenir, ait imaginé de cheminer en flottant. Je me suis attachéune vessie à l'orteil d'un pied, et reposant l'autre sur celui quiétait attaché, je me suis abandonné dans cette attitude au courant. Matête qui ne pouvait enfoncer, et mes pieds ainsi soutenus, auraient ététransportés une demi-journée, sans fatigue, comme sans danger, sur unélément rendu officieux contre sa volonté. C'est une fable, qu'il y ait des hommes qui nepuissent enfoncer dans l'eau, quelque mouvement qu'ils fassent. Nospieds (cette loi n'excepte personne) ouvrent à notre corps un passagequ'il est obligé de suivre. On peut seulement, en ménageant bien sonhaleine, enaspirant lentement, et respirant vite, se soutenir sur l'eau, les piedsenfoncés ; mais on dépend du premier flot qui dérange, de la pluslégère inquiétude qui trouble. Au reste, c'est un jeu, comme le fait que jevais raconter, en témoin oculaire. J'ai vu quatre jeunes gens qui avaient chargédenourriture et de vins, une table un peu épaisse et bien large, suivregaiement et sans peine le courant de l'eau ; ils tenaient les quatrecoins de la table, buvaient, mangeaient, et paraissaient sansinquiétude pour leur repas mobile. Ces amusemens sont agréables, peut-être nefaudrait-il pas les faire à jeûn, si l'on ne voulait s'exposer àterminer bientôt sa promenade. Pour faire le triton, il fauts'étendre surla surface de l'eau, la battre successivement du gras de la jambe, ducoude de chaque main étendue ; l'eau bouillonne autour du nageur, et ilressemble à un Dieu marin qui sème autour de lui le bruit, et faitjaillir les eaux. On peut en faire autant sur le ventre, c'estalors de la pointe du pied et de la main qu'on frappe l'eau. Pour la Croix de Saint-André, ons'étend surle dos, comme si l'on voulait faire la planche, on écarte les jambes etles bras ; le corps représente une croix en sautoir ou de Saint-André.Si les pieds s'enfoncent, un léger coup donné par eux à l'eau, lesreplace sur sa surface. Pour se mettre sur l'un ou l'autre côté, il nefautque le vouloir, et se tourner comme on le ferait dans son lit ; il n'ya pas de quoi s'effrayer, si l'on avale un peu d'eau. Mais je crainsque ma leçon n'ait besoin d'être confirmée par l'expérience ; quand onapprend, on est intimidé de faire un pas, même dans l'attitude la pluscommune. De la Manière de sauver un homme qui senoie. Porter du secours à notre semblable, est lefruitd'un instinct qui ne laisse guère lieu à la réflexion. Voici pour vousqui pouvez allier l'un et l'autre. Gardez-vous bien de vous approcher assez del'hommeque vous voulez sauver, pour qu'il puisse vous saisir par la jambe, lebras ou le corps ; il ne vous lâcherait plus, et vous en péririez aveclui. Prenez-le d'une main avec précaution par les cheveux, et nagez del'autre, ou poussez-le par le dos vers le rivage. Vous qui savez plonger, vous pouvez descendre sous l'eau, lelancerpar le pieds, devant vous, et continuer, en remontant reprendre votrehaleine, jusqu'à ce que vous l'ayez conduit à bord. Jeunes gens, toujours prêts, par votrecarrièred'imprudence, à affronter des dangers, si je vous ai enseigné à vousrendre maître d'un élément redoutable, je ne dois pas vous cacher qu'ilest perfide, tôt ou tard il sait attraper sa proie, ou plutôt l'eau estau nageur, ce que le feu d'une bougie est au papillon : l'un et l'autreviennent d'eux-mêmes y chercher leur tombeau. Ne courez de péril que celui qui seraindispensable; baignez-vous, nagez, c'est un attrait ; la santé vous le conseille,ainsi que votre plaisir ; mais que ce soit en des endroits sûrs, ouavec des précautions qui vous rendent les dangers peu redoutables. Que ceux qui ne savent pas nager, ou quidédaignent de s'en instruire, redoutent même jusques aux bords. Non benè ripae Creditur. ~~~~ MELANGES SUR LE BAIN Je présume qu'on ne me saura pas mauvais gréd'avoirjoint à ce petit Traité, quelques morceaux intéressans relatifs à l'artqu'il enseigne ; ils pourront amuser dans la promenade qui précédera ousuivra le bain, du moins s'il est pris en campagne. Ce qu'étaient les Bains des Anciens. Les Anciens, les Grecs sur-tout, faisaient unfréquent usage du bain. Homère parle des bains en divers endroits deson Odyssée. Les Romains, si l'on en croit Pline,n'adoptèrent l'usage du bain, que du tems de Pompée. Dion, dans la vie d'Auguste, rapporte queMecène fitconstruire le premier bain ; mais Agrippa, dans son Edilité, lesmultiplia au nombre de cent cinquante. A son exemple, Néron, Vespasien, Tite,Domitien,Sevère Gordien, Aurélien, Dioclétien, et presque tous les Empereurs,qui cherchaient à se rendre agréables au peuple, firent bâtir des bainsde marbres les plus précieux, et dans les principes de la plus bellearchitecture. Ils prenaient plaisir à s'y baigner avec lui. On prétend qu'il y avait jusqu'à huit cens deces édifices répandus dans tous les quartiers de Rome. La règle des bains était qu'ils ne fussentjamaisouverts avant deux ou trois heures après-midi, ensuite qu'ils ne lefussent ni avant le soleil levé, ni après le soleil couché. Alexandre Sevère permit pourtant qu'on lestîntouverts la nuit dans les grandes chaleurs de l'été, et ajouta même lalibéralité à la complaisance, en fournissant l'huile qui se brûlaitdans les lampes. L'heure de l'ouverture des bains étaitannoncée auson d'une espèce de cloche. Le prix qu'il fallait payer était on nepeut pas plus modique, c'était la quatrième partie d'un asnommé quadrans, qui valait à-peu près un liard de notre monnaie. Le bain gratuit était du nombre des largessesqueles Empereurs faisaient au peuple à l'occasion de quelque réjouissancepublique ; mais aussi ce plaisir était, ainsi que les spectacles,interdit dans les tems de calamité. Il y avait des bains attachés aux palestres,etd'autres qui en étaient détachés, suivant Vitruve, qui nous a donné unedescription de ces deux espèces de bains. Les bains détachés étaient un grand bassinappelé en latin natalio piscina, dont la situation était aunord, et dans lequel on pouvait, non-seulement se baigner, mais nagercommodément. Voici la description de ceux qui tenaient auxpalestres. Ils étaient composées de sept piècesdifférentes, laplupart détachées les unes des autres, et entremêlées d'endroitsdestinés aux exercices de la palestre. Ces pièces étaient, 1° Le bain froid, frigida lavatio. Nos bains publics où sont entassés dans unespace dehuit pieds de large sur vingt de long deux ou trois cens baigneurs,sont d'une grande mesquinerie comparés à ceux dont nous venons dedonner une description. Les bains particuliers, quoique moins vastes,étaient de la même forme, mais souvent plus commodes, ornés de meublesprécieux, en or et en argent, de glaces, de marbres, etc. On pouvait s'y baigner à toute heure, et l'onrapporte des Empereurs Commode et Galien, qu'ils y prenaient le baincinq ou six fois par jour. On prenait le bain en sortant des exercicesles plus violens ; il n'y avait que les voluptueux qui se baignassentaprès souper. Je crois que sans pirrhonisme, on peutrévoquer endoute du moins cette dernière assertion de nos Savans. Le bain, aprèsle repas, était sans doute aussi mortel pour un Romain qu'il le seraitpour nous. Au sortir du bain, on se faisait frotterd'huile ou d'onguent par des valets nommés adypae ou unctuarii.Un amateur dit qu'à Rome il y avait huit cent cinquante-six bains, tantpublics que particuliers. Les plus magnifiques bains des Anciens, dontilreste encore quelques débris, sont ceux de Titus, de Paul-Emile et deDioclétien. Il y a de beaux restes de bains antiques enplusieurs villes de France, comme à Nismes et à Orange, etc. Ces bains étaient une grosse tour ronde, bâtiedegrosses pierres de taille, et soutenue sur de grands arcs ouverts duSeptentrion au Midi, dont deux étaient de chaque côté ; plus bas, àdroite et à gauche, on voyait de longues grottes voûtées en menuespierres, qui conduisaient aux lieux où étaient les bains. Opinions religieuses sur le Bain. Les Indiens voulaient que le bain, pris danscertaines rivières, effaçât entièrement les péchés : c'est ce queridiculise un poëte par ces deux vers : O ! nimium facile, qui tristia criminacaedis Flumineâ tolli posse putatis aquâ. La populace est chez nous dans l'horriblepersuasionque le sang des enfans nouveaux nés, est un remède souverain contre laladrerie. Il y avait chez les Juifs le bain dans leseauxamères de jalousie, par lequel ils prétendaient connaître si une femmeétait adultère. De tous les tems, le peuple a eu des idées extravagantes. Il y a des bains salutaires dans la ReligionChrétienne ; mais la vertu qui guérit, n'est pas dans les eaux, elleest dans la foi de celui qui se baigne. De l'Ordre du Bain. Les Anglais ont un Ordre du Bain, Ordremilitaireinstitué par Richard II, au quatorzième siècle, d'autres disent parHenri IV. Son nom lui vint de ce que les chevaliers se baignaient avantque de recevoir les Eperons d'or, coutume pourtant qui n'eut lieu quedans le commencement de son institution, et se perdit ensuite peu-à-peu. Son origine, dit Chambden, qui l'attribue àHenriVI, dérive de ce que, pendant que ce Prince était au bain, un Chevalierétant venu l'avertir qu'une femme lui demandait justice, il sortitsur-le-champ, disant qu'il fallait préférer le plaisir de rendre lajustice à celui de prendre un bain. La marque distinctive des Chevaliers du Bain,étaitl'écu de soie bleue en broderie, chargé de trois couronnes d'or, avecces mots : Tres in uno, trois dans un. Richard avait réglé qu'il n'y aurait quequatreChevaliers du Bain ; mais Henri, son successeur, en augmenta le nombrejusqu'à quarante-six. Le bain était d'usage dans la création desChevaliers Français, de vieux titres l'annoncent et marquent quec'était au grand Chambellan à préparer les bains des nouveauxChevaliers. Les robes avec lesquelles ils y entraient, appartenaient àcet officier. L'ordre du bain a été oublié pendant plusieursannées, et n'a repris que sous George Ier, qui créa un grand nombre deChevaliers. Quoique cet ouvrage ait pour but principald'enseigner à nager, comme j'y ai parlé aussi du bain, il n'est pointdéplacé de dire quelque chose sur les Eaux, qui sont la ressource desMédecins, lorsqu'ils commencent à sentir leur insuffisance ou le défautde ressource dans la nature de leur malade, je veux dire les EauxThermales. ~~~~ EAUX THERMALES DE FRANCE. Les Thermes sont des enceintes qui renfermentdes eaux qui sortent chaudes de leur source. On ne s'attend pas, sans doute, que moi quiregardele bain chaud comme nuisible à l'homme, je sois le panégyriste de ceseaux. Je pense qu'elles doivent tout leur crédit à la singularitéqu'elles présentent. Quant à leur vertu, quelques personnes en sontrevenues avec la santé, de-là on a conclu qu'elles guérissaient. On n'apas cru de même qu'elles tuassent ceux qui y avaient péri. L'homme est bien fait pour être dupe desapparences et des mots ! Il s'y prête de bonne grace. Il y a beaucoup de Thermes en Guienne, à Acqsdansles environs de Bayonne. Près du Béarn, on remarque qu'à mettre dansl'eau un oeuf, et l'en retirer sur-le-champ, il est cuit. Un chaponqu'on y plonge se plume ensuite sans aucune peine. Je vais parler successivement de Saint-Amand,Bagnères, Barèges, Bourbon-l'Archambaut, Bourbon-Lancy,Bourbonne-les-Bains, Forges, Luxeuil, Plombières. Je dirai un motensuite des eaux de Spa, d'Aix-la-Chapelle. Enfin une réflexion sur lesfontaines à miracles terminera le recueil que je présente. SAINT-AMAND. Saint-Amand est une ville des Pays-Bas, danslaFlandre-Vallone, diocèse de Tournay, sur la Scarpe, à trois lieues deValenciennes. Il y a près d'elle, dans une prairie, unefontaineminérale dont l'eau claire et insipide se prend contre la gravelle etles obstructions, et dont la boue est souveraine pour les paralytiquesqui s'y plongent. BAGNERES. Cette ville est en Gascogne, sur l'Adour etprès de Tarbes. Les deux Bains des Pauvres, ceux dela Goute, de Saint-Roch, de la Reine Anne, sont aupied de la montagne la plus proche de Bagnères. Le bain du Salutest à quatre lieues de cette ville. Celui de la Forge, le grandet le petit Bain, sont dans Bagnères même. Entre les eaux de tous ces bains, on n'atrouvé dedifférence que dans le dégré de leur chaleur ; d'ailleurs elles sontlimpides et sans saveur manifeste. Un curieux ayant mis des pièces d'argent,d'étain,et de cuivre, dans l'eau de ces bains, à leur source, elles n'ychangèrent point de couleur. Aucune de ces eaux ne tire la teintureaprès qu'on y a ajouté quelques parcelles de vitriol blanc ou decouperose. Elles ne font ni jaunir ni rougir la teinture de tournesol,ni verdir celle de violette, et n'opèrent aucun changement sur lateinture de rose, ni sur le sirop violet ; enfin elles ne fermententavec aucune dissolution alkaline, telle que l'eau de chaux, l'huile detartre, etc. ni avec les dissolutions acides, telles que celles d'alun,de cristal et de tartre. Ces bains sont très-salutaires : on y va deuxfois l'année, au printemps et en automne. BAREGES. A cinq lieues de Bagnères, est le village deBarèges, où sont des bains qui l'ont rendu fameux. On y en voit 4, de dégrés différens dechaleur. Le premier s'appelle le Grand-Bain,et consiste en deux sources d'eau limpide, dont l'odeur approche decelle de la boue de la mer, et est chaude au quatrième dégré. Lorsqu'onexpose de l'argent et du cuivre à la vapeur de l'eau de ce bain,l'argent rougit d'abord, puis noircit, ainsi que le cuivre. Cechangement est encore plus prompt, lorsqu'on plonge, soit à sa source,soit hors de sa source, ces métaux dans l'eau froide, et prise de laveille. L'eau du second bain est de la même nature quecelledu premier, mais elle est moins chaude d'un degré, parce que le canalqui la conduit du réservoir commun au second bain, est plus long quecelui qui la porte au plus grand, et d'ailleurs il est de marbre, aulieu que celui du grand bain est de fer. L'eau du troisième bain est encore moinschaude que celle du second. Celle du quatrième ou du Bain Rond,est de laqualité des autres, mais elle est affaiblie par le mélange de quelquessources froides, en sorte qu'elle n'est qu'un peu tiède (6). Ces eaux acquirent une nouvelle réputation parle voyage que fit Louis-le-Grand, pour les aller prendre sur les lieux. Elles sont comme toutes les autres, bonnes àtoutes les maladies. BOURBON-L'ARCHAMBAUT ou BOURGON-LES-BAINS. Cette ville de France, dans l'ancienneprovince duBourbonnais, à qui elle a donné son nom, est situé à cinq lieues deMoulins, département de l'Allier. Les eaux minérales de Bourbon-l'Archambaut,sontenfermées dans trois pièces de puits qui ont chacun huit pouce dediamètre. On croirait que ces puits sont autant de sources, cependantils n'en sont qu'une seule. Comme on remarque que les bouillons du puitsdumilieu sont plus abondans, on est porté à croire que la source sort deterre en cet endroit, et que l'eau passe ensuite aux puits latéraux ;au dessous de ces puits, il y a un grand bain carré que l'on appelle le Bain de Pauvres, et à deux pas de chaussée de la rue, quisontécartées et séparées par un mur mitoyen ; c'est-là que sont les bainsqui ont environ trois pieds d'eau. Il y en a un pour les hommes ; un autre danslequelon ne se baigne pas : le troisième est réservé pour les femmes. L'eaude ces puits est claire, limpide et si chaude, qu'on ne peut y tenir samain plus d'une seconde sans se brûler. Cependant les oeufs qu'on y metne s'y cuisent point, l'oseille ne s'y flétrit point. Comme il est important que les malades qui ontbudes eaux de Bourbon, et qui y ont pris les bains, évitent pendantquelque tems, avec précaution, les injures de l'air, et sur-tout lefroid, la saison du printems est préférable pour les prendre, à cellede l'automne. BOURBON-LANCY. Il y a un autre Bourbon dans la Bourgogne, quicontient un beau monument des Romains. Ce monument est un bain rond,pavé en marbre, de soixante pieds de diamètre, pouvant contenir cinqcens personnes. Il n'a point de source propre, il reçoit l'eau defontaines qu'on nomme le Grand-Limbe, Saint-Leger, laReine, la Cardinale, et de trois autres qui n'ont pas denom. Elles sont renfermées dans une tour qui aenviron cinquante pas de long sur quinze de large. Enfin, en Champagne, se trouveBourbonne-les-Bains, célèbre par ses eaux chaudes. FORGES. Dans la haute Normandie, département de laSeine-Inférieure, est située le bourg de Forges, à neuf lieues deRouen, sur l'Andelle qui y prend sa source. Les eaux minérales qui ont rendu ce lieucélèbre,sont au couchant du bourg, dans un vallon où l'on descend par une belleavenue d'arbres que les capucins plantèrent lorsqu'ils y avaient uncouvent. Ces sources mêlaient leurs eaux, et n'avaient qu'un mêmebassin. Louis XIII ayant résolu d'y aller avec la reine, on envoya desfontainiers pour en nétoyer les sources ; dès-lors elles furentdistinguées, et leurs eaux commencèrent à sortir par trois endroitsdifférens, dans un enfoncement qui fut fait exprès, et où l'on descendpar cinq à six marches. Cest un espace long de deux toises sur unedemie de large, revêtu d'un mur de brique à hauteur d'appui. On donna àces eaux les noms de Reinette, de Royale et de Cardinale,qu'elles portent aujourd'hui. La Reinette est plus abondante que lesdeuxautres, et a cela de particulier, que vers les six à sept heures dumatin, et pour l'ordinaire, sur les six à sept heures du soir, elle sebrouille, de sorte que l'eau en devient toute rougeâtre, quoique lereste du jour elle soit claire. La Royale est plus abondante que la Cardinale,mais moins que la Reinette ; son eau est plus froide à boireque celle de la Cardinale.Cette dernière prit son nom du cardinal de Richelieu, qui but de seseaux pour la gravelle, dont il était incommodé ; elle donne moins d'eauque les deux autres. Les eaux de ces trois sources sont chargées desprincipes élémentaires dont le fer est composé, ou plutôt elles ne sontqu'une teinture de mars plus ou moins forte ; ou enfin c'est unedissolution des particules vitrioliques sulfurées et terrestres, quifont toute la substance du fer dans beaucoup d'eau, mais dans uneproportion si juste, que tout l'art de la chymie ne pourrait approcherde la perfection de cette opération qui se fait naturellement dans lesein de la terre. Voici ce qu'y ont remarqué MM. Morin et Dodart. Quand on jette de la noix de galle en poudredansles eaux, elles prennent aussitôt une faible couleur de violet qui,pendant une demi-heure, se fortifie toujours et tire enfin sur le noir; ce qui marque que ce n'est pas du vitriol qu'elles contiennent, maisune limaille de fer très-fine et très-subtile, ou un esprit vitrioliquequi tient de la nature du fer. Cet esprit vritriolique dont les eauxsont imprégnées, s'en dégage en quatre ou cinq jours, puisqu'au bout dece tems elles ne prennent plus de teinture de la noix de galle, touteleur vertu s'évapore avec cet esprit, et par-là on peut régler ladistance à laquelle il est permis de les transporter. Les trois sources charient et jettent tous lesjourscertains flocons de couleur de rouille tellement légers et déliés,qu'étant pris entre les doigts, ils sont presqu'entièrement impalpables: cependant ils ne se laissent ni rompre ni détruire par l'eau, etconservent assez constamment leur figure. Ils ressemblent parfaitement à ce saffrande mars qui est une rouille de fer faite à la rosée ou à la pluie. La superficie des mines de fer par où ces eauxpassent, se rouille apparemment par leur humidité, et il s'en détachede légères pellicules qui suivent l'eau. Les effets médicinaux des eaux de Forges sontconnuspar l'activité et la volatilité de leur esprit vitriolique ; ellespénètrent rapidement, ouvrent, entraînent par la force astringente, etpar l'acreté de ce même esprit ; elles raffermissent les partiessolides, leur donnent le ressort nécessaire, et même resserrent lesfibres du sang, et en chassent tout ce qui pourrait altérer leurtissure ; delà il est aisé de déterminer quelles sont les maladiesauxquelles les eaux de Forges conviendront. M. Morin rapporte une expérience que fit M.Dodart,et qu'il est à propos de remarquer. Puisse-t-elle être dequelqu'utilité pour ne pas se laisser maîtriser par les opinionspopulaires. Il est établi que, pendant le tems qu'on faitusagedes eaux de Forges, il est mortel de dormir après dîné, et l'on racontesur cela plusieurs histoires effayantes et funestes. M. Dodart ditqu'il céda au sommeil, tous les jours après son dîner, quoiqu'il pritles eaux, et ne s'en trouva pas mal. C'est pendant l'été qu'on va prendre ces eaux,et il y vient des étrangers. LUXEUIL. Un petit endroit peu connu dans ce genre, estLuxeuil, ville de France, du département de la Haute-Saône, dans laFranche-Comté, auprès d'un ancien monastère du même nom, à qui elledoit son origine, au pied du Mont de Vosges, à six lieues de Vesoul, età sept de l'abbaye de Lure. Auprès de cette ville sont des eauxminérales estimées, mais peu fréquentées. PLOMBIERES. Enfin dans la Lorraine, à dix-sept lieues deNancy,est une ville sans murailles, à laquelle les montagnes voisines serventde clôture : c'est Plombières. Ce lieu est célèbre pour ses bains depuis lestemsde Rome : vers l'an 428 de cette ville, AEtius, patrice des Gaules etgénéral des Romains, fut le premier qui fit amasser les eaux chaudes dePlombières, pour y baigner ses soldats malades et blessés. Jules-César y jetta les effondremens de quatremagnifiques bains, éleva des murs pour porter les toîtures qui sontaujourd'hui en pavillons.Ces bains ont été si bien pavés et cimentésqu'ils subsistent encore depuis l'an 695 de Rome. Il y a plusieurs sources d'eaux minérales.Troisprincipales pour l'usage des malades, lesquelles sont limpides, sansodeur, et propres à êtres bues. Les autres sources sont destinées àpasser sous deux étuves. Il se trouve encore dans ce lieu trois sourcesd'eaux froides savonneuses. Vers l'an 1608, Henri II, duc de Lorraine,commençaà boire de ces eaux chaudes pour guérir des douleurs désespérées qu'ilavait à l'estomac, dont il ne résultait qu'un suc nourricier digéré àla hâte. C'est depuis ce tems que Plombières a été engranderéputation. On y a vu accourir des malades de toutes les nations, auxmois de mai et de septembre de chaque année. Les eaux chaudes minérales de Plombières, sontsupérieures aux autres eaux chaudes de l'Europe, sur-tout pour lesmaladies aigues dont l'estomac est susceptible. Il y a sur l'efficacité des eaux dePlombières, unmémoire de M. Mengin, premier médecin ordinaire de S.A.R. le duc deLorraine, qui peut être consulté ; il raconte des guérisons quitiennent du miracle ; il analyse ces eaux en chimiste, et fait dériverleur propriété des principes qui les composent. Voici un extrait de mémoire dressé sur leslieux en 1705. On y parle au long de ce qui a rendu Plombières renomé. Les bains qui rendent ce lieu renommé, sontdes eauxqui sortent de ces deux montagnes ; il y en a de trois sortes ; savoir: pour suer, pour baigner, pour boire. On y trouve deux grands bains. L'un qui estcouvert,en figure ronde, appartenait jadis aux chanoinesses de Remiremont,comme dames et patrones de ce lieu. On y descend trois ou quatredégrés, jusqu'à ce qu'on trouve assez d'eau pour se baigner. Les femmesseules se baignent ordinairement dans cet endroit ; elles le peuventd'autant plus facilement qu'il est particulier et couvert. Le fond dece bain est pavé de liais. Le grand bain est de figure ovale etdécouvert. On ydescend de même par des dégrés, et il est pavé des mêmes pierres. Il ya place pour cent ou cent vingt personnnes, et chacun s'y baigne selonson mal ; c'est-à-dire, l'un le pied, l'autre la jambe ou la cuisse,les autres le corps entier. Il faut pour cela que ces derniersdescendent jusqu'en bas, au lieu que les autres demeurent assis sur desdégrés. Les lieux destinés pour y suer, sont comme desguérites de bois. Les malades y entrent tous en chemise, et y restentl'espace de tems ordonné par un médecin qui est présent, jusqu'à cequ'ils soient traversés de sueur, et affaiblis par le moyen de ceseaux, qui, au-dessus d'eux, exhalent leurs vapeurs à travers des trousfaits au plancher de la guérite : cela étant fait, on les met au lit. L'eau qui se peut boire est à une autredistance de-là, et sort de l'une des deux montagnes par un petitrobinet. L'acrimonie de cette eau qui est fort claireettiède, produit un limon blanc, qui se recuit comme des feuilles decoquillage brisées. On vient à ces bains dans le printems, et onfinitde les prendre dans les derniers jours de septembre, quand les geléesblanches ont commencé à refroidir l'air. SPA. L'Allemagne a aussi ses eaux minérales ; Spa,dansles environs de Liége, en a cinq sources principales, qui sont Pouxhon,Geronflerde, Savinières, Watpots et Tonneler. AIX-LA-CHAPELLE. Aix-la-Chapelle est une ville libre impérialed'Allemagne, dans le cercle de Westphalie, sur les limites de Julierset Limbourg. La salubrité de ses eaux, et de celles deBorscheid,qui n'en est séparée que par une prairie, et où l'on va par promenade,y attire tous les ans beaucoup de personnes des deux sexes et de toutesconditions. On en avait connu la bonté depuis long-temspour lebain : mais M. Blondel est le premier médecin qui les ait prescrites enboisson : il assure que sur trois livres de ces eaux, poids demédecine, il y a très-souvent quatre scrupules, ou ce qui est la mêmechose, quatre-vingt grains de sel et autant de souffre et de sesfleurs, deux grains d'argile, presqu'un de sable. Les eaux de Borscheid diffèrent de cellesd'Aix ence qu'elles n'ont que l'odeur du souffre, beaucoup d'alun, quantité desel et de vitriol de mars, au lieu que celles d'Aix, ont en substance,avec beaucoup de nitre, peu de sel, de vitriol et d'alun. On boit les eaux d'Aix, mais on boit rarementcellesde Borscheid ; elles ont la vertu de fortifier, de résister à laputréfaction. Elles sont utiles dans le flux de ventre, lientérique etd'urine involontaire. Elles sont bonnes pour les pulmoniques,auxquelscelles de Spa sont nuisibles ; mais elles ont cela de commun, qu'ellesguérissent les maladies invétérées, causées par des humeurs froides etgrossières. Elles conviennent aux tumeurs et à la duretéde la rate, aux obstructions du mésentère, du pancréas et des autresparties. Elles chassent les fièvres tierces et quartes,etprofitent aux hypocondriaques. Elles ôtent les pâles couleurs,diminuent la difficulté d'uriner, remédient à l'hydropisieleucoflegmatique, à la ladrerie naissante et même au scorbut. Les bains d'Aix et de Borscheid guérissent lesmaladies externes, comme la galle, les dartres, et d'autres maladies dela peau, en résolvant et en fortifiant. On tient que la résolution sefait mieux sentir dans les bains d'Aix, et que ceux de Borscheidachèvent la cure en fortifiant. Il y a deux saisons pour prendre les bains etboireles eaux. La première vers le 18 mai, la seconde vers le 18 août, etces saisons sont de six semaines chacune. Il y a six bains dans la ville, savoir : lespetitsbains, ceux de l'empereur, ceux de Saint-Quentin, ceux de la Rose, ceuxdes Pauvres et ceux de Saint-Corneille. FONTAINES A MIRACLES. Il y a en France des fontaines dont on boitleseaux, des mares où l'on va se laver ; la médecine adopta les unes, lareligion a consacré les autres. Il n'y a point de pays qui n'en aitquelqu'une sous l'invocation d'un saint, où l'on n'aille pour seguérir, l'un de la galle, l'autre du mal d'yeux ; les femmes pour avoirun mari, des enfans ; la beauté même que la nature leur a refusée,elles la demandent au saint de la fontaine. C'est le seul miracle quine se soit jamais fait. Il est fâcheux que le bien que le ciel daignenousfaire par l'invocation d'un saint, la superstition l'attribue à deseaux sans vertu ; s'il n'était pas de sa nature d'être aveugle, elledevrait remercier uniquement l'auteur de la nature, qui seul peutchanger un ordre que seul il a établi, et seul contredire dans uninstant la volonté qu'il a manifestée dans l'autre. Je retourne aux observations qui doivent aiderà l'intelligence de mes préceptes. ~~~~ SUR L'ART DE PLONGER TOURNEFORT dit que dansl'îlede Samos, on ne marie point les garçons à moins qu'ils ne soient enétat de plonger au moins à huit brasses de profondeur. Hérodote rapporte que Scillias de Macédoinerenditson nom fameux, sous le règne d'Artaxerces Mnemon, en faisant sous leseaux huit stades, pour porter aux grecs la nouvelle du naufrage deleurs vaisseaux. C'est à l'art du plongeur que nous devons leséponges, le corail, d'excellentes huîtres, et surtout les perles dontles dames romaines (7)faisaient un si grand cas. Cet art a quelquefois été d'une plus grandeutilité; on a sûrement entendu parler du fameux Boussard. Tous les journauxont célébré sa belle action, toutes les bouches l'ont répétée dans letems. Un auteur, dont les annales sont un dépôt aussi fidèle que richedes faits de la partie de ce siècle la plus féconde en événemens, s'estchargé du soin de transmettre à la postérité l'action de ce pilotegénéreux, ou pour lui conserver l'épithète honorable que lui a donné legouvernement, et le roi lui-même, de ce brave homme. "La ville de Dieppe, disent les AnnalesPolitiques, vient d'être témoin d'un trait de courage, d'héroïsmed'autant plus beau, qu'il a précédé l'espoir même de la récompense. Pendant une nuit orageuse du mois d'août 1777,à dixheures du soir, on entendit des cris aux environs de la jetée, la merétait terrible ; elle battait avec fureur, et mettait en pièce unnavire échoué ; l'équipage semblait plutôt par ses gémissemens, direadieu à la vie qu'appeler du secours : il paraissait impossible de luien porter. Un pilote-lamaneur du port, appelé Boussard,seprécipite dans les flots, seul avec une corde qu'il avait attachée aurivage, il arrive au bâtiment. Il faut avoir vu les vagues irritées etleurs ondulations, sur-tout aux environs d'un objet qui leur résiste,pour se former une idée du danger auquel il s'exposait. Poussé à chaque instant avec violence contrelacarcasse, et remporté sur-le-champ au loin, avec la même impétuosité,il semblait dans ses occillations successives, que la mer indignée seprêtât à ses efforts pour les lui rendre funestes, et qu'ensuitecraignant de se voir vaincue, elle se hâtât de le retirer pour luidonner un nouvel élan plus meurtrier. Entouré de débris quiaugmentaient encore le péril, couvert de blessures, il parvientcependant au vaisseau, il y lie sa corde, il ranime, il fortifie, ilinstruit l'équipage il leur montre à gagner la terre à l'aide de ce filqui leur trace un chemin au milieu de ténèbres et des flots ennemis ;il les porte même quand les forces leur manquent ; il nage autour d'euxcomme un ange tutélaire, et luttant contre les vagues qui redemandenten mugissant leurs victimes, il en dépose quinze sur le rivage. Ce n'est pas tout, épuisé par son triomphemême, iltombe en défaillance ; tandis qu'on lui porte du secours, de nouveauxcris viennent frapper ses oreilles ; un malheureux avait échappé à sesrecherches au milieu de l'obscurité. La voix de l'humanité plusefficace que toutes les liqueurs spiritueuses, lui rend sa vigueur : ilse replonge dans l'abîme écumeux, cherche l'infortuné que l'Océans'applaudissait de lui avoir dérobé ; il le trouve, il le ramène, etregagne sa maison, suivi de seize ressuscités qui le proclament à hautevoix leur sauveur. Les réflexions de l'auteur méritent de suivreson récit. Il n'y a peut-être pas d'exemple,remarque-t-il,depuis les Codrus, les Curtius, etc. d'une semblable intrépidité ; elledeviendra plus intéressante, ajoute-t-il, plus admirable encore, s'ilest possible, quand on saura qu'elle est réfléchie de la part deBoussard ; qu'elle n'est pas un instinct aveugle de courage ou unesimple impulsion de confraternité, fortifiée par l'habitude de braverles dangers de la mer et d'y échapper, c'est chez cet homme vertueuxune résolution formée, subsistante, et un hommage journalier qu'il rendà la mémoire de son père. L'ayant vu se noyer sous ses yeux, sansl'avoir pu secourir, il a fait le voeu, pour expier cet espèce de délitbien innocent, de sauver, aux dépens de sa propre vie, tous lesnaufragés à qui il pouvait être utile, et il tient sa parole, de sorteque son dévouement est une double vertu ; en servant si chaudementl'humanité, c'est à la piété filiale qu'il paie un tribut ;particularité qui le rend encore plus grand et plus respectable". Nous avons dit que c'était à l'art du plongeurqu'on devait les perles, voici une courte description de leur pêche. DE LA PECHE DES PERLES. On pêche des perles aux Indes orientales, danslesmers de l'Amérique, et en quelques parties de l'Europe ; à l'île deBahren ou Baharem, dans le Golfe Persique ; à Calife, sur la côte del'Arabie Heureuse, vis-à-vis Bahren ; à Ménar (8); enfin sur les côtes du Japon. En Amérique, la pêche se fait dans leGolfe Mexique, le long de la côte de la Terre-Ferme, et en Europe, surles côtes d'Ecosse, et dans un fleuve de Barière. Il y a deux saisons pour pêcher les perlesdans les Indes orientales, en mars et avril, en août et septembre. A l'entrée de chaque saison, le rivage secouvre debarques, dont chacune est montée par trois hommes, dont deuxconduisent, et l'autre plonge. Le plongeur s'attache au corps unepierre épaisse de six pouces, et longue d'un pied qui lui sert de lest,pour n'être point emporté par le mouvement de l'eau ; il se lie à unpied une autre pierre pesante, qui le précipite au fond de la mer. Pouravoir facilement les huîtres qui tiennent ordinairement très-fort auxrochers, il arme ses doigts de gants de cuir, quelques-uns ont unrateau de fer : il porte en outre à son cou un panier ou un sac attachéà la barque par une longue corde. C'est dans ce panier qu'il doitmettre indistinctement toutes les perles, tous les coquillages, enfince qu'il aura trouvé. Il descend dans cet équipage à quarante ousoixante pieds de profondeur, où il reste autant que l'habitude demaîtriser son haleine et la nature le lui permettent. Quand il vient à manquer de respiration, iltire uncordon qui avertit ses camarades de le remonter ; il respire etredescend ainsi, jusqu'à ce qu'il se trouve trop fatigué. Pline dit que de son tems, les plongeursmettaientdans leur bouche des éponges trempées dans l'huile, pour se ménagerquelque portion d'air propre à la respiration. Cet usage est, dit-on, observé par lesplongeurs dela Méditerranée, par la plupart des nègres d'Afrique et par un grandnombre d'américains indigènes. Ce moyen n'est point utile, comme on l'entendcommunément, c'est-à-dire, en ce sens, que les pores de l'épongedonnent de l'air au plongeur, mais parce que les particules d'huile quis'échappent, sillonnant l'eau verticalement, ouvrent un passage à l'airvers le plongeur, ou bien que l'huile remontant sur l'eau, s'étend sursa surface et la calme (9),comme l'attestent des auteurs anciens, et des expériences modernes. La bonté d'une pêche ne s'estime pas sur laquantitéde nacres dont est rempli le panier du plongeur. Toutes les nacres nerenferment pas des perles. Les huîtres perlières ont un très-bon goût,mais elles sont avares des bijoux qu'elles renferment, il faut attendrepour les prendre, que l'huître s'ouvre d'elle-même ; ce qui n'arriveque huit ou quinze jours après qu'elle est sortie de l'eau. La pêche des perles n'est pas sans risque, leplongeur est quelquefois dévoré par des poissons monstrueux. Il y a des personnes peu curieuses de mettrede lavraisemblance dans leurs assertions, qui croient qu'un homme peutrester une demi-heure, trois quarts d'heure, d'autres une heure etdemie, deux heures sous l'eau, il importe de fixer ce qu'on doit penserà ce sujet. Si l'on parle de ce que peut faire unplongeur, sansautre aide que la nature, M. Halley, ainsi que tout homme qui a del'expérience, apprendra que le plongeur le plus exercé, ne peut restersous l'eau, plus de deux ou trois minutes sans être suffoqué ; le jeude l'aspiration et expiration de notre haleine, est essentiel à lamachine, il en est le balancier. S'il pouvait être interrompu une heure,pourquoi ne s'en passerait-on pas toute la vie. Si l'on donne au plongeur les secours del'art, plus ses machines seront perfectionnées, plus de tems il resteradans les eaux. L'art a fait bien des choses pour seconder lanatureen ce genre. On a inventé des tuyaux, des cloches ; un charlatanallemand devait construire un vaisseau qui, disait-il, irait à ramessous les eaux. Rien ne serait, à mon avis, préférable à lamachinedont l'annonce a été faite au public il y a quelques années, si ellerecevait le dernier dégré de solidité qui paraît lui manquer. En 1774, le 12 février, quelqu'un proposa àl'académie des sciences, un nouvel appareil, au moyen duquel onpourrait respirer et agir sous l'eau. Cet appareil consiste en unvêtement de cuir qui enveloppe l'homme qui veut plonger, et le rendimpénétrable à l'eau. A la partie qui environne la tête répondent deuxtuyaux qui aboutissent à une caisse de cuir que l'homme traîne aprèslui ; cette caisse est remplie d'air, et renferme un soufflet à deuxâmes mû par un ressort. Le tuyau du soufflet répond par des conduits decuir à la bouche du plongeur qui inspire ainsi un air renouvellé,tandis que l'air qu'il exporte est reporté par le second conduit dansla caisse. Par ce mécanisme ingénieux, le plongeur trouve un airrespirable tant que le ressort peut faire mouvoir le soufflet. La première fois que l'épreuve en a été faite,unedes parties du mouvement qui fait aller le soufflet, s'est rompue ;dans la seconde, le succès a été complet, le plongeur est resté sousl'eau deux heures environ, sans en être incommodé. La crédulité du public est un patrimoine pourqui en sait tirer parti. TOUR DE PLONGEUR. Monsieur Blake, machiniste physicien, avait,disait-il, conçu seul l'idée d'un bateau dans lequel un homme pourraitvivre sous l'eau douze heures et plus, par le moyen de son air (10)fixe lâché peu-à-peu dans l'air échauffé du coffre. Ce bateau chargépar le dehors, devait couler bas de lui-même par l'addition d'un poidsléger qui devait être jeté d'un bateau voisin ; l'homme enfermé dans lebateau, se dégageant à sa volonté de ce surcroît de charge, devait lefaire remonter sur l'eau. Le bateau était préparé, on avait trouvé unhommedisposé à faire lui-même l'épreuve ; déjà il y avait des parisconsidérables, dans lesquels M. Blake avait un gros intérêt pourl'heureux succès de son entreprise. Enfin le jour était fixé, et cedevait être le 2 juillet 1774, devant la ville de Plimouth, en présencedu lord Sandwik. Le 27 juin, le sieur Blake fit secrètement unpremier essai de cette invention ; un très-petit nombre de gens étaientdans sa confidence. Sur les deux heures après midi, le bateau avecl'homme fut submergé ; cet homme était enfermé dans un coffre bienlutté, et entouré de vases remplis d'air fixe, dont il devait peu-à-peufaciliter la dilatation, suivant la nouvelle découverte d'un sieurPrieslay, et se procurer par là un renouvellement de matière pour larespiration. Peu de tems après, il se fit sur la surface de l'eau unbouillonnement considérable ; mais les petites valises de diversescouleurs que l'homme devait lâcher selon l'état où il se trouverait, neparurent point ; on s'alarma dès qu'on eut connaissance dans la villede ce qui venait de se passer, une foule innombrable accourut sur lebord de la mer, à l'endroit où l'on attendait de moment en moment leretour de l'homme et du bateau. Dans le premier essai, il ne devait pasrester les douze heures, mais la soirée et la nuit entière se passèrentsans qu'on en eut de nouvelle, et cela n'était pas surprenant. Des lettres de Plymouth ont appris depuis quelesieur Day, qui s'était enfermé volontairement dans le bateau submergé,était un habile plongeur qui s'était ménagé une secrète issue dans lebateau, par où il avait pu gagner sous l'eau la rive la plus prochaine; on a même assuré qu'il était venu se mêler à la multitude, qui a eula constance de passer toute la nuit sur le bord de la merr, pourattendre le moment où ce nouveau Jonas serait rendu à son premierélément. Il avait un intérêt considérable dans lesparisformés contre lui, il a dupé de cette manière et M. Blake, et tous ceuxqui avaient pris part à sa gageure. REMEDE AUX APHIXIES DES NOYES. Le récit d'un événement, dont l'issue peutragique permettra d'en rire, peut bien précéder une matière aussisérieuse. ANECDOTE. Une femme jeune et bien mise se jeta, il y aquelques années, dans l'étang des Prés-Saint-Georges, en Angleterre. Unpassant qui la vit, s'y précipita presqu'en même tems, et la ramena surle bord : le peuple s'y attroupa, et les secours qui lui furent donnésla rappelèrent à ses sens. En vain on lui demanda quel motif l'avait puporter à une action pareille, et si elle en avait du repentir, point deréponse. Celui qui l'avait retirée de l'eau et qui paraissait un hommehonnête, se mit à lui faire des reproches sur son silence opiniâtre. "Voyez, lui dit-il, ce que j'ai fait pourvous, enquel état je me suis mis, je me suis tout trempé de la tête aux pieds,j'ai l'air d'un rat noyé, et je ne puis pas savoir si vous m'en avezobligation". A ce mot d'obligation, quelle fut lasurprise de tous les assistans, quand ils entendirent cette femmes'écrier : Retire-toi de mes yeux, assassin, meurtrier; "Moi, reprit avec indignation le passant, meurtrier, assassin, est-cequ'au contraire, je n'ai pas risqué de périr pour vous ! quel estl'excès de votre ingratitude, d'appeler meurtrier un homme qui vous arendu la vie !" Cette singulière altercation intéressaitvivementtous les spectateurs qui attendaient le dénouement d'un fait aussiétrange ; leur curiosité ne tarda pas à être satisfaite ; la dame noyéeprenant un ton plus rassis et plus grave : allez, Monsieur, vous pouvezêtre un galant homme ; mais vous n'avez pas tiré grand fruit de vosétudes, il faut vous renvoyer à l'école pour y apprendre Que qui veut sauver femme à mourir résolue, Aux yeux de sa raison est celui qui la tue. C'est le sens d'un adage latin, qu'elle fitronfler aux oreilles de tous les assistans : Invitam qui servat idem facit occidenti. A ce trait qui ne laissa pas de doute surl'état deson esprit, chacun se retira ; le particulier qu'elle avait ainsiapostrophé, touché de compassion, se chargea de la faire conduire chezses parens. Revenons aux asphixies. La société a fait du monde moral une carrièreremplie de dangers ; on n'y rencontre pas un agent utile qui ne puissedevenir nuisible, et toujours l'abus s'y trouve à côté de l'usage. C'est encore pis dans la nature, on n'yaperçoit qu'un combat perpétuel et des risques (11)qui feraient abhorrer la vie, si à la faiblesse qui nous y expose, laProvidence n'avait heureusement joint l'ignorance ou la légèreté quinous en distraient. Le monde physique ne renferme pas un principe quine soit tout-à-la-fois mortel autant que salutaire. Pour avoir la forcede nous conserver, il faut qu'ils aient aussi celle de nous détruire. Les acides sont une partie essentiellede lagrande machine de ce globe. Ils entrent nécessairement dans l'économieanimale, et cependant elle n'a point d'adversaire plus redoutable.Lancés par la fermentation vineuse de certains fluides, accumulés dansles caves, dans les lieux fermés, où un cours d'air nouveau ne ledissipe pas, ils deviennent le poison le plus actif et le plus subtil,et ils sont d'autant plus redoutables, que rien ne les annonce, ilséchappent même à la vue, tandis qu'ils affectent avec violence desorganes bien moins délicats ; c'est sur-tout sur ceux de la respirationqu'ils agissent, ils en arrêtent l'action ; et en interceptant ainsi lemobile de la circulation du sang, ils produisent tout d'un coup uneapparence de mort qui ne tarde pas à être suivie de la réalité. Contre un venin si actif, il fallait unantidotepuissant. Quelques savans se sont occupés de le chercher, M. Sage l'atrouvé il y a quelques années. Ce qui rend les acides funestes, ce sont lespointesdes parties qui les composent, lesquelles en se glissant dans lespoumons, y causent un spasme mortel. L'alkali volatil, apparemment formé d'uneespèce depetites éponges, où ces pointes s'engaînent et se fixent, lesenchaînent, de manière qu'elles perdent sur-le-champ leurs propriétésfatales, le malade se trouve soulagé presqu'aussi promptement qu'il estaccablé. C'est ce spécifique que M. Sage propose commeinfaillible dans tous les accidens qui ont pour cause des vapeurs decette espèce ; ainsi les asphixies ou suffocations produites par celledu charbon, par les moufettes des urines, par les exhalaisons desfosses d'aisance, disparaissent sur-le-champ par l'usage de cet alkali. En 1776, le 20 juillet, un homme ayant restésousl'eau vingt minutes, et en étant sorti sans connaissance, sansmouvement, sans pouls, fut ranimé en un moment par quelques gouttes decet extrait qu'on lui fit couler par la bouche et dans le nez ; M.Sage, d'après cette expérience, conclut que l'alkali fluor, volatil,devait être la principale partie du traitement par lequel on peutrappelerr les noyés à la vie. Il conjecture même qu'il est un remède aussiefficace contre la morsure des serpens, contre la rage, l'apoplexie, labrûlure même ordinaire, une simple compresse bien imbibée, appliquéesur la partie offensée par le feu, appaise sur-le-champ la douleur,rétablit le tissu de la peau en peu de minutes, quand il n'y a pas decloches. Voici la recette pour composer l'alkalivolatil, fluor, c'est-à-dire, en liqueur. Pour obtenir du sel ammoniac, l'alkalivolatil,fluor, il faut mêler exactement une partie de ce sel pulvérisé, avectrois parties de chaux éteinte, introduire ce mélange dans une cornelutée ; et après y avoir versé de l'eau (12),adapter et lutter un grand récipient, dont il faut laisser le foramenouvert durant la distillation, il se produit une grande quantité d'air,cet air entraîne un alkali volatil très-pénétrant qu'on peu coercer enle faisant passer à travers l'eau distillée, dans laquelle l'alkaliresté combiné, tandis que l'air s'en échappe. Cet alkali volatil est très-fort, quand onn'en aretiré qu'une livre d'un mélange où l'on avait employé une livre de selammoniac. L'alkali volatil, fluor, obtenu par le procédé que je viensde décire, est limpide et très-pénétrant, c'est le seul dont on doivefaire usage, l'espèce de causticité qui lui est propre le rend plusénergique que tout autre. Il faut bien se garder de le mêler avecquelque huile essentielle pour le rendre laiteux, car alors il estpresque à l'état savoneux, et forme ce qu'on appelle l'eau de luce. SUR L'ART DE NAGER. Qu'ai-je besoin de vaisseau pour t'allertrouver, disait Léandre à Héro. Je serai à moi-même, vaisseau,gouvernail et pilote. Idem navigium navita, rector ero. Ce vers donne une idée complète du talent dunageur; ce n'est qu'à la force de rames que les autres parviennent à franchirles distances ; mais le nageur, c'est par le seul secours de ses bras. Les premiers hommes ignorant l'art deconstruire desponts, de fabriquer des vaisseaux ; certains peuples, voisins de lamer, étant obligés de poursuivre dans les eaux le poisson dont ils senourrissaient, devaient être nécessairement d'habiles nageurs ;l'adresse des habitans de Délos, en ce genre, était passée en proverbe. La science de nager est toujours agréable :elle est utile en bien des occasions ; elle l'est à la guerre, ditMontagne. Quand les anciens Grecs voulaient accuserquelqu'un d'insuffisance, ils disaient en commun proverbe : Il nesait ni lire ni nager.César avait cette même opinion, que la science de nager étaittrès-utile à la guerre, et en tira plusieurs commodités. S'il avait àfaire diligence, il franchissait ordinairement à la nage les rivièresqu'il rencontrait, car il aimait à voyager à pied, comme le GrandAlexandre. En Egypte, ayant été forcé pour se sauver, desemettre dans un petit bateau, et tant de gens s'y étant lancés quant etquant lui, qu'il était en danger d'aller au fond, il aima mieux sejeter à la mer, et gagner sa flotte à la nage, qui était plus de deuxcens pas au-delà, tenant en sa main gauche ses tablettes hors de l'eau,et traînant à belles dents sa cotte d'armes, afin que l'ennemi n'enjouît pas, étant déjà avancé en âge. Anciennement les militaires étaient tellementaccoutumés à nager, que souvent ils ne quittaient pas leur armure pourpasser les fleuves les plus rapides. Dion-Cassius prétend que les Celtestraversaient à la nage les fleuves les plus rapides, sans abandonnerleurs armes. Horatius Coclès voyant se rompre le pont surlequelil combattait l'effort d'une armée entière, se jetta teut armé dans leTibre, et sauva sa vie à la nage. Scipion l'africain, dit Silius-Italicus,traversait de grandes rivières à la tête de ses soldats, et couvert deson armure. Sertorius, quoique blessé, passa le Rhône à lanage, sa cuirasse sur le dos. Marius est forcé de quitter Rome, pour sesoustraireà la poursuite de Scylla ; il se promène sur le bord de la mer, oùétait en rade un vaisseau prêt à faire voile ; on lui conseille de s'yenfermer : accablé d'années, et épuisé de fatigue, il se jette à lanage, et va le rejoindre. La science de nager est d'une utilité plusordinairedans les voyages sur des rivières rapides et profondes ; Rousseau aparlé dans son Emile de la science de nager, comme faisant une partieessentielle de l'éducation : cette opinion a toujours été celle dumonde entier. Il y avait une loi à Athènes qui obligeait lespères à faire apprendre à lire et à nager aux enfans. A Hermione, ville de l'Argolibe, il y avaitdesencouragemens, on distribuait des prix à ceux qui l'emportaient sur lesautres dans l'exercice de la natation. A Rome, des pères l'enseignaient eux-même àleursenfans. Caton instruisait son fils à passer à la nage les fleuves lesplus rapides et les plus profonds. Auguste donnait les mêmes leçons àses petits-fils. On disait de Caligula, en lui reprochant de n'avoirpas su nager : Hic tam docilis ad caetera, natare nesciit. Voici ce que dit Rousseau dans son Emile, surl'utilité de cet art. "Une éducation exclusive, qui tend seulement àdistinguer du peuple ceux qui l'ont reçue, préfère toujours lesinstructions les plus couteuses aux plus communes, et par cela même auxplus utiles. Ainsi les jeunes gens élevés avec soin,apprennenttous à monter à cheval, parce qu'il en coûte beaucoup pour cela ;presqu'aucun n'apprend à nager, parce qu'il n'en coûte rien, et qu'unartisan peut savoir nager aussi bien que qui que ce soit ; cependantsans avoir fait son académie, un voyageur monte à cheval, s'y tient, ets'en sert pour le besoin, mais dans l'eau, si l'on ne nage, on se noieet l'on ne nage point sans l'avoir appris. Enfin l'on n'est pas obligé de monter à chevalsouspeine de la vie, au lieu que nul n'est sûr d'éviter un danger auquel ilest si souvent exposé. Comme l'exercice ne dépend pas du risque, onapprendrait dans le canal d'un parc à traverser l'Hellespont ; mais ilfaut s'apprivoiser au risque même pour apprendre à ne pas s'entroubler". Il considère ensuite cet art du côté de lasanté qu'il procure ou qu'il maintient. "Lavez souvent, dit-il, les enfans : leurmalpropreté en montre le besoin ; mais à mesure qu'ils se renforcent,diminuez par dégrés la tiédeur de l'eau, jusqu'à ce qu'enfin vous leslaviez été et hiver à l'eau froide et même glacée". Cet usage du bain une fois établi ne doit plusêtreinterrompu, et il importe de le garder toute la vie : je le considèrenon seulement du côté de la propreté et de la santé actuelle, maisaussi comme une précaution salutaire pour rendre plus flexible latexture des fibres, et les faire céder sans effort et sans risque, auxdivers dégrés de chaleur et de froid. Pour cela, je voudrais qu'engrandissant, on s'accoutumât peu-à-peu à se baigner dans des eauxchaudes à tous les dégrés possibles ; ainsi donc, après s'être habituéà supporter les diverses températures de l'eau qui, étant un fluideplus dense, nous touche par plus de poids, et nous affecte davantage,on les rendrait presqu'insensibles à celles de l'air". Les anciens attribuaient beaucoup d'effet à lanatation celui entr'autres de procurer le sommeil : Transnanto Tiberim somno quibus est opusalto, dit Horace. Caelius-Aurélien, faisait nager les impotens,en soutenant avec des calebasses leurs membres paralysés. J'ai vu un mendiant bien connu dans l'endroitque j'habite, recouvrer l'usage d'une jambe, par le seul usage du bain. Cette science n'est point interdite aux femmes: celles des anciens y excellaient (13). Clélie et ses neuf soeurs, traversèrent leTibre à la nage pour se sauver du camp de Porsenna. La mère de Néron, enfermée dans un vaisseau,quis'entrouvit au milieu de l'eau, par l'artifice, dit-on, de son fils quivoulait la faire périr, sut échapper à ce danger en nageant. Nous connaissons des femmes, de jeunes fillesmêmes, qui se distinguent par ce genre de science. Les anciens chez qui les exercices du corpsétaienten grand honneur, faisaient de l'exercice de la natation un spectaclepublic. La naumachie, les jeux qu'on nommait Pleiens,étaient fort usités à Lacédémone ; des jeunes gens se partageaient endeux bandes, et s'amusaient à combattre l'un contre l'autre, jusqu'à ceque l'un des deux champions fût renversé dans l'eau. Les romains étaient dans le même usage dedonner desfêtes Pleiennes, et c'était de grands éclats de rire, lorsque quelqu'unétait précipité. Maenetes, renversé par Gias, dans les jeux décrits parVirgile en l'honneur d'Anchise, prêta beaucoup à rire aux troyens. Illum et labentem teucri et riserenatantem. Et salsos rident revomentem pectore fluctus. Les nageurs jouaient dans ces divertissemensdespantomines assez curieuses, ils représentaient la figure d'un trident,d'une rame, d'une ancre de vaisseau. Manilius a parlé de la science des Anciensdans l'art de nager, en voici quelques extraits intéressans. Il prédit que qui naîtra sous la constellationdu Dauphin, aura la plus grande aptitude à nager : Volitabit inundis. Deux vers expriment parfaitement bien ce que nous avonsappelé la coupe, ce sont ceux-ci : Nunc alterna ferens in lentos brachiatractus, Et plausâ resonabit aquâ. Tantôt, ajoute-t-il, il se tiendra debout, etnagera comme s'il marchait : Nunc in aquas rectus veniet passimquenatabit, Et vada mentitus reddet super oequore campum. Nous appelons cela nager en demoiselle.Il s'étendra sans faire aucun mouvement des mains, les tenant à son dosou contre ses flans. Aut immota ferens in tergus, membra,latusque. On reconnaît la planche à cettedescription, ou bien il fera du mouvement, mais il le cachera sousl'eau. Nunc oequore mersas Deducet palmas furtivo remus in ipso. Et il aura l'air de n'avoir aucun poids. Non onerabit aquas summisque accumbet inundis. Ce moyen est celui qui doit donner le plus deconfiance au nageur, parce que c'est celui qui lui consomme le moins deforces, ou plutôt il ne lui en demande aucunes. Pendebitque super tutum sine remige pontum. Tous les membres ne sont pas utiles à-la-foisdansla natation ; nous avons vu que César se sauvant à la nage au sièged'Alexandrie, tenait le bras gauche élevé hors de l'eau, pour ne pointmouiller ses habits, et nageait de sa droite seulement. On ne saurait guère calculer la distance quepeutparcourir un bon nageur, cela dépend de sa force, de sa hardiesse, dela lenteur ou de la rapidité du fleuve dans lequel il nage ; d'ailleursil peut suivre le fil de l'eau, ou remonter son courant. Pugnat in adversas, ire natator aquas. Léandre, dont nous allons donner l'histoire,faisait, en traversant l'Hellespont, pour aller de Seste à Abydos,l'équivalent de quatre fois la largeur de la Seine, au-dessus de Paris; cela est plus croyable que ce que rapportent certains voyageurs, dessauvages qui demeurent près de la mer ; ils disent qu'ils fontquelquefois quarante lieues, plusieurs journées en mer. Ils aurontsûrement rencontré ce Gascon qui étant défié à la nage par un camarade,prit des provisions pour huit jours. Les habitans de Phare, défaits par César danslaguerre d'Alexandrie, parcoururent soixante-quatre toises pour gagnerune ville voisine. Quelques Messinois, pour fuir leur vainqueur,passèrent en Italie à la nage, et firent par conséquent une lieue etdemie. L'historien Josephe dit que, dans sonnaufrage, Dieu permit qu'il fit rencontre d'un vaisseau qui le reçutaprès qu'il avait passé toute la nuit à nager. Pyrrus, célèbre dans l'histoire, se jeta à lamer àl'entrée de la nuit, pour éviter de périr dans son vaisseau qui coulaità fond : Le jour parut avant qu'il eût gagné le rivage. A ce propos, c'est un bon conseil à donner queceluide ne se point hasarder à nager quand il ne fait plus jour. Ovide nousapprend que la cause de la mort de Léandre, fut qu'il nagea dansl'obscurité. Soepè petens Hero, juvenis tranaveratundas, Tunc quoque tranasset, sed via coeca fuit. Et Virgile le dit aussi : Quid juvenis magnum cui versat in ossibusignem Durus amor, nempe abruptis turbata procellis, Coecâ nocte natat serus freta. Voici l'histoire abrégée de ce nageur célèbre,quipérit malgré son adresse à nager; elle est tirée d'Ovide, le plusélégant des poëtes latins. Les jeunes gens pour qui ce traité estspécialement destiné, seront sans doute bien aises de retrouver desmorceaux intéressans qui leur rappellent leurs études. Au-dessous, poursatisfaire tous les goûts, sera mise une traduction ou plutôt uneimitation assez faible du texte en vers français. Léandre était un jeune homme d'Abydos,amoureuxd'une prêtresse de Vénus, nommée Hero, qui demeurait à Seste. Il étaitobligé, pour l'aller ttrouver, de passer l'Hellespont à la nage, à laclarté d'un flambeau qu'elle allumait sur une tout fort élevée. Avant que de se jeter à la mer, qui étaitalorsorageuse, il lui écrit cette épître qu'il donne au pilote d'un vaisseauqui partait. Les Dieux, dit-il, s'opposent à ce que jeparcoure un chemin qui m'est bien connu. Currere me notâ non patiuntur aquâ. Les vents ont agité l'onde au point qu'il n'ya quele vaisseau que j'ai chargé de ma lettre, et tout le monde le regardecomme téméraire, qu'il ait voulu quitter le port. Unus et hic audax, à quo tibi litteranostra Redditur a portu navita feeit iter. Mais rien ne peut ralentir l'impatience qu'ila de voir son amie. Dans cet empressement, le chagrin qui m'accable Il désire les aîles d'Icare. Nunc daret audaces utinam mihi Doedalusalas. Son sort n'a rien qui l'effraie, quiquiderit patiar, pourvu qu'il voie s'élever dans les airs ce corps queles eaux refusent de porter : Liceat modo corpus in auras Tollere quod dubia saepè pependit aquaà. Un moment favorable lui offre la faculté denager, qu'il demande avec tant d'ardeur. Tout-à-coup, quittant toute crainte avec seshabits, Nec mora deposito pariter cum veste timore. Il s'élance dans la mer. Jact abat liquido, brachia lenta mari. Il fait le récit de sa route. Admirons avec quel art le poëte saitamuser son lecteur. La lune me prêtait sa tremblante lumière, Il ajoute : Hanc ego suspiciens faveas ô candida dixi, C'est ainsi, disait Léandre, que je nageais denuit à travers des flots complaisans : Per mihi cedentes nocte ferbar aquas. Le silence de la nature pendant la nuit, estbien peint dans ces deux vers. Nullaque vox nostras veniebat ad aures Proeter dimotae, corpore, murmur aquae. Hors le bruit que faisaient mes bras enfendant l'eau, la mer était partout dans une paix profonde. Alciones solae memores Coeicis amati, Nescio quid visae sunt mihi dulce queri. Le nageur s'élève sur la surface des eaux pourdécouvrir quelque chose. Fortiter in summas erigor altus aquas. Il apperçoit le fanal que lui présente Hero. Meus igniss in illo est. Toute ma force est dans cette lumière, dit-il,et à l'instant son courage renaît. Et subitô lassis vires rediere lacertis. L'eau devient moins rude. Visaque quam fuerat mollior unda mihi. Il désirait par son adresse à nager, plaireaux yeux de celle qui le regardait. Tunc etiam dominae placuisse labore. Il arrive enfin au rivage, et s'écrie : Excipis amplexus, feliciaque oscula jungis Oseula dis magnis trans mare digna peti. Hero lui donne de ses habits. De que tuis demptos humeris mihi tradisamictus. Elle tord ses cheveux. Et madidam siccas oequoris imbrecomam. Son retour n'est pas moins intéressant à lire,parles tableaux admirables qui en embellissent le récit. En partantd'Abydos, dit Léandre, j'étais nageur, je suis naufragé à mon retour. Cum redeo, videor naufragus esse mihi. L'eau qui m'emportait vers toi, chère Hero,semble s'opposer à ce que je te quitte. Ad te via prona videtur A te cum redeo, Clivus inertis aquae. Par quel fatal destin, par quel ordre barbare, Faut-il qu'amis de coeur, un peu d'eau nous sépare. Hei mei cur animis juncti secernimur undis. Déjà occupé d'un nouveau voyage, Phixus étaitheureux dit-il, une brebis le porta sur son dos à travers les dangersde la mer. Invideo Phrixo quem perfreta tristia tutum, Aurea lanigero vellere vexit ovis. Mais qu'a-t-il besoin de ce secours ? Arte egeo nullâ detur modo copia nandi. Idem navigium, navita rector ero. Il n'y a personne qu'il ne pût défier, etsurpasser par son talent. Et juvenem possum superare Palemona nando. Il sent ses bras se fatiguer à force de nager. Soepè per assiduas linguent mea brachiamotus. Vixque per immensas, fessa trahuntur aquas. Pour les ranimer, il leur promet un grand prix. Jam dominae vobis collatenenda dabo. Vaines promesses ; elles ne l'empêchèrent pasde se noyer dans le même bras de mer. De désespoir d'avoir été la cause de sa mort,quoiqu'elle l'eût averti de son danger (14), Hero s'y précipita ; ainsi périrent ces deux amans,l'un victime de son talent, l'autre de son amour; Voici une épigramme de l'anthologie : Cùm peteret dulces audax Leandrus amores, Et sa traduction par Voltaire : Léandre conduit par l'amour, On a voulu pouvoir braver impunément lesdangers del'eau, et suppléer par l'art à la faculté de nager naturellement, quenous n'avons point. On a eu recours à des habillemens, à des machines,pour se rendre insubmersible. L'un a imaginé des cuirasses (15), l'autre unejaquette (16),celui-là une soubreveste (17), une ceinture (18) ; l'autre un habit de mer (19), des coffres de fer-blanc (20),etc. : mais rien n'a été suffisant. M. l'Abbé de la Chapelle a fait uncorselet en liège qu'il a appelé Scaphandre, ou l'Homme-Bateau, lequelest ce que nous connaissons de mons imparfait. Cet objet est assez important à laconservation de l'homme, pour que je propose aussi mes idées. DU SCAPHANDRE. Si le Scaphandre, comme j'en ai lu ladéfinitionquelque part, et comme l'usage auquel il est destiné la doit faireconcevoir, est une espèce de cuirasse ou corselet imperméable à l'eau,avec lequel, sans jamais avoir appris à nager, on peut, habillé ou non,se tenir au milieu des eaux dormantes ou courantes, les plus profondes,les traverser en marchant, et y faire des manoeuvres, le corps dans uneposition qui lui donne la fermeté nécessaire pour toute espèced'évolution, et qui n'ôte aux bras ni aux jambes la liberté de leursmouvemens ; la plus grande perfection qu'il puisse recevoir, pour negêner en aucune manière les membres qu'il doit revêtir, est d'enprendre la forme et la flexibilité. C'est un principe fondé sur l'expérience, quel'aircaptif est ce qu'il y a de plus insubmersible à l'eau. Tous les autrescorps ont un poids qui lutte avec l'élément ennemi, contre lesavantages de leur propre nature, pour les entraîner à fond. Cette propriété de l'air n'est pas la seule,il nefaut qu'une petite quantité de ce fluide pour empêcher un gros volumede s'enfoncer. Deux vessies pleines d'air, portent l'homme le pluspesant. Voici donc comme j'inviterais un habiletailleur à fabriquer un scaphandre. Il ferait en cuir, en peau ou en étoffe pluslégère,comme en taffetas gommé ou en toile cirée, un juste-au-corps complet,bien cousu et bien appliqué sur la taille de l'homme qui devra flotter; il le recouvrirait d'un double un peu plus lâche, également biencousu, de manière à ne pas laisser passer d'eau ni échapper d'air. Cethabillement se fermerait aux jambes, au col, aux poignets, comme unechemise. L'air contenu entre ces deux peaux suffirasansdoute pour porter leur homme. Cependant s'il ne suffisait pas, ilserait facile de les disposer à être soufflées par un orifice pratiquéà ce dessein au-dessus de l'une des deux épaules. Il me semble que dansun scaphandre ainsi construit, la simplicité est réunie à la légèreté,à la solidité même ; je crains qu'on ne m'objecte qu'il sera difficilede coudre les deux étoffes assez serrées, pour que l'air ne s'enéchappe pas dans la compression qu'il reçoit de l'eau. Ce ne sera pas alors la faute du moyen, maiscelle du tailleur ou de l'impuissance de l'art. Il ne s'agit pas de trouver une cire assezglutineuse pour fermer les pores qu'aura fait l'aiguille, comme onparvient à boucher ceux de l'étoffe même. Indocti discant et ament meminisseperiti. FIN. Notes : |