Corps

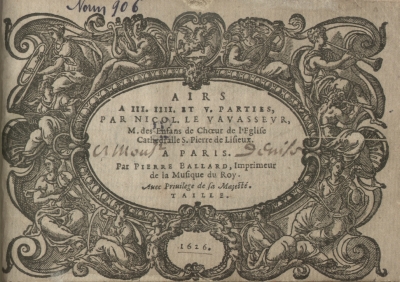

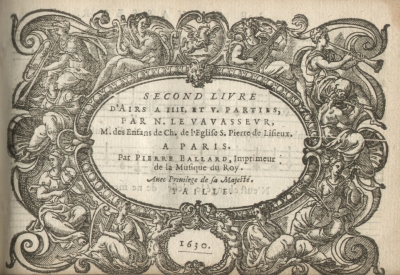

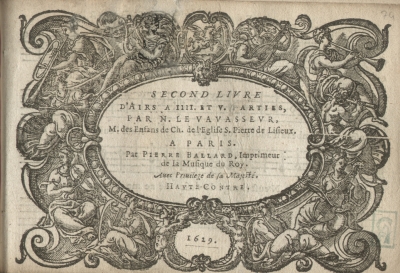

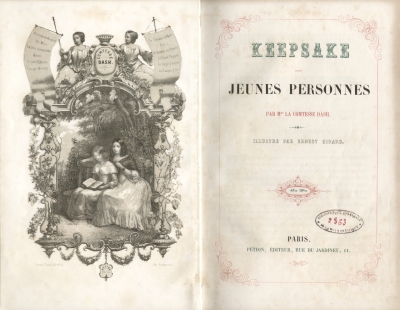

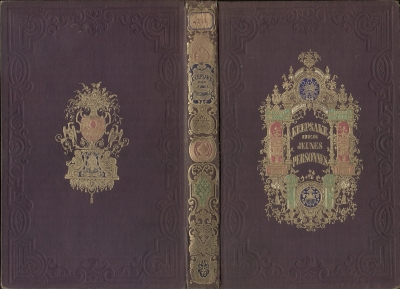

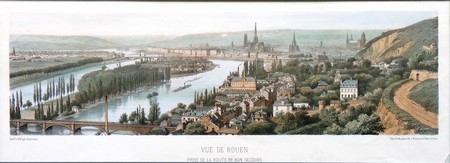

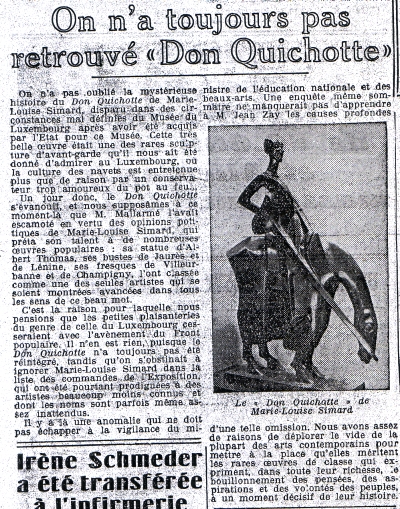

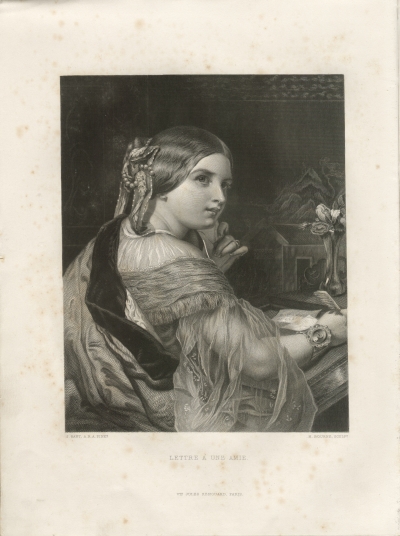

| LES PETITS BILLETS PATRIMONIAUX DE LABIBLIOTHÈQUEÉLECTRONIQUE DE LISIEUX - II  NOUS REPUBLIONS ICI DESARTICLES INITIALEMENT PARUS DANS LA RUBRIQUE PATRIMOINE / NOSCURIOSITÉS DU PORTAIL DE LA MÉDIATHÈQUE UNE AUTRE VUE DE ROUEN Catégorie : Nos curiosités Publié le vendredi 24 février 2012 Écrit par Christiane Boulan  Voiciune des dernières images arrivée en 2011 dans le fonds patrimonial,remarquable par la fraîcheur des couleurs et la précision des détails.Ce qui fait l'intérêt de la description d'une gravure, à part lesqualités de l'image, ce sont les recherches pour aboutir à une légendela plus généreuse possible. Le premier pas étant bien sûrl'observation, la suite s'est enclenchée, avec l'aide précieuse denotre collègue qui connaît Rouen et l'Histoire comme ses deux poches,dans une chasse aux indices dans les catalogues en ligne (Gallica,bibliothèque numérique de la BnF) pour observer d'autres plans - eux,datés ! - nous apportant parfois sur un plateau le détail recherché :datation du remplacement de traverses de voie ferrée en bois par... dufer ; époque des travaux de rénovation suscitant un échafaudage sur unclocher ; ... Le résultat est implacable : la description d'une estampe tient davantage de la rédac' scolaire que d'un exercice de style : Vue de Rouen : prise de la routede Bon Secours [gravure] / dessiné et lithographié par Asselmeau.-Paris : Impr. Frick aîné & fils, entre 1856 et 1876.- en coul. ;140 x 470 mm. "Au premier plan, sur la gauche, le pont de la voie ferroviaire deParis au Havre - aux travées reconstruites en fer en 1856 - enjambel'île arborée Brouilly, aujourd'hui disparue, prolongée par l'îleLacroix portant des cheminées d'usines. L'île Lacroix est traversée parle pont Corneille appuyé sur la rive gauche et les abords deSotteville, dont l'église Saint-Sever se dresse à l'extrême gauche del'image. En descendant la Seine, le dernier ouvrage est le pontsuspendu à câbles métalliques des frères Seguin inauguré en 1836 etdémoli en 1884. Sur la rive droite, au premier plan, la colline deBonsecours avec, à ses pieds, une usine en activité au bord du fleuve,sur lequel glisse un bateau à vapeur avec roues à aubes. Al'arrière-plan, au centre, la cathédrale Notre-Dame et sa nouvelleflèche en fonte en chantier, l'église Saint-Maclou et, à l'extrêmedroite, l'imposante église Saint-Ouen. Dans un plan plus proche, lapetite église Saint-Paul est bien présente. La vue dégagée offre lafuite des méandres de la Seine bien au-delà de la ville, vers la mer." GRAVURE EN ÉVENTAIL Catégorie : Nos curiosités Publié le samedi 10 septembre 2011 Écrit par Olivier Bogros Très belle et récente acquisition du fonds patrimonial, cette vue gravée de Rouen jadis et aujourd'hui en forme d'éventail signée par Jules Adeline (1845-1909) pour le salon de 1880.  En grand format, c'est ici. Rouen jadis & aujourd'hui[Image fixe] : gravure / Jules Adeline.- Rouen, 1880.- en noir ; 41 x70cm. [Dédicace : "A madame L. Conquet, Hommage respectueux del'auteur. Adeline." (Sans doute s'agit-il de l'épouse du libraireéditeur L. Conquet qui publiera en 1895 sa Légende du Violon de Faïence). - La gravure porte, en bas à droite : "Eventail gravé, Salon de 1880."] - NORM I ADE D'après Henri Béraldi (Les Graveurs du XIXe siècle,1885) il existe de cet éventail gravé 2 exemplaires sur satin blanc etquelques rares épreuves sur papier. La planche a été transformée endiplôme de récompenses pour la Société des Amis des Arts de Rouen. ORANGES ET CITRONS Catégorie : Nos curiosités Publié le samedi 25 juin 2011 Écrit par Olivier Bogros  Editée à Paris, en 19 livraisons parues de 1818 à 1822, l’Histoire Naturelle des Orangersécrite par antoine Risso (1777-1845) et richement illustrée parPierre-Antoine Poiteau (1766-1854) constitue un ouvrage majeur parmiles anciens traités consacrés aux espèces fruitières. L'ouvrage n'aconnu que 3 éditions : 1818, 1872, 2000 (en 2 vol., éditions Connaissance & Mémoires).L'exemplaire (édition originale) conservé par la médiathèque AndréMalraux est complet et en excellente condition. Les planches gravéesont gardé pour la plupart d'entre elles leur fraîcheur première. Histoire naturelle des orangers/ par A. Risso, ancien Professeur des Sciences physiques et naturellesau Lycée de Nice, membre associé des Académies de Turin, d'Italie, deGenève, de Marseille, de Florence, des sociétés philomatiques de Paris,des naturalistes de Genève, d'histoire naturelle d'Arau, etc.etc., et A. Poiteau, Botaniste, peintre d'histoire naturelle,jardinier en chef des Pépinière royales de Versailles, membre de laSociété d'Agriculture et des arts de Seine et Oise.- Ouvrage orné defigures peintes d'après nature..- Paris (20, rue Sainte-Anne) :Imprimerie de Mme Hérissant Le Doux, imprimeur ordinaire du Roi et desMusées royaux, 1818.- 1 vol., 280 p.-[109] f. de pl. en coul. ; in-fol(34 cm) [Bm Lx : 5307] L'ouvrage est consultableen ligne sur le site Google Books (exemplaire de la BCU de Lausanne)mais malheureusement en noir et blanc (mode image et mode texteenrichi), ce qui lui enlève quand même beaucoup de sont intérêt. Labibliothèque interuniversitaire de Pharmacie (Paris) a de son côtépubliée sur son site dans la rubrique le livre du mois (février 2010)outre une notice très documentée sur le livre et ses auteurs,l'intégralité des 109 planches couleurs. Planche présentée ci-dessus : Oranger de Gênes (p. 40) « ClTRUS AURANTIUM GENUENSE , ARANCIO DI GENOVA. Foliis ovato-oblongis :floribus summis tripetalis :fructibus magnitudinis mediae , paulisperasperis , intensè luteis, subglobosis , basi sœpè sulcatis y pulpâdulci. Aranzo dolce da Genova, Volcam. Hesp., par. 2, p. 186, T. 187. Citrus Aurantium Genuense Risso, Annal. du Mus. d'Hist. Nat., Tel est le nom que les cultivateurs de Nice donnent à cet orangerencore peu cultivé, quoique sa récolte soit presque annuelle et que sesfruits deviennent assez beaux. Nous croyons que c'est à ce même orangerque Volcamer donne le nom d'Aranzo dolce da Genova. Il forme une tête naturellement arrondie, parce que ses rameaux sontpetits, courts et touffus ; ses feuilles sont ovales oblongues,rétrécies aux deux bouts, d'un vert foncé, luisantes, entières, lesunes planes, les autres creusées en gouttière, portées sur des pétiolesquelquefois ailés, quelquefois presque nus. On trouve aussi, près de lafructification, des feuilles dont le pétiole n'est pas articulé. Les fleurs, disposées en bouquets, ont le calice à trois ou cinq dents,les pétales inégaux, souvent au nombre de trois seulement dans lesfleurs supérieures qui restent petites et peu développées. A ces fleurs, succèdent des fruits ordinairement ronds, quelquefois unpeu déprimés au sommet, marqués de sillons à la base, à surface unie,mais cependant un peu chagrinée, d'un beau jaune rouge ; leur intérieurse divise en dix ou douze loges qui contiennent une pulpe jaune aucentre, rougeâtre à la circonférence, remplie d'une eau sucréetrès-agréable. Les graines sont ovales, petites, peu nombreuses, plusou moins parfaites. Long. 0,060-0,074; larg. 0,068-0,072; épaiss. 0,005-0,007. Cet oranger se distingue par la surface finement chagrinée de sesfruits : son feuillage présente quelquefois de l'irrégularité qu'on nepeut attribuer ni à la nature du sol, ni à l'effet de la culture. C'esten Ligurie qu'il a été cultivé pour la première fois, et d'où lespépiniéristes l'ont ensuite répandu dans les provinces circonvoisines. » DON QUICHOTTE Catégorie : Nos curiosités Publié le mardi 12 juillet 2011 Écrit par Olivier Bogros  Statue équestre en bronze de Don Quichotte [Dimensions - H. 119 cm., L. 88 cm., P. 21,5 cm. ] par Marie-Louise Simard. (1886-1963) Sculpture acquise le 2 mars1933 par le Ministère de l'Instruction Publique et des Beaux-Arts pourla somme de 15.000 Frs et attribuée au Musée du Luxembourg (Inventaire3701). Elle y fut exposée pendant 2 ans dans les salles publiques maisn'ayant pas reçu d'avis favorable de la Commission chargée del'exposition des oeuvres des artistes vivants elle en fut retirée etrangée en magasin au grand dam de l'artiste qui manifesta sonmécontentement par courrier adressé le 5 février 1935 au DirecteurGénéral des Beaux-Arts Georges Huisman. Peu de temps après la sculpturefut choisie par Henry Chéron, Maire de Lisieux, et mise en dépôt auMusée des Beaux-Arts de la ville (Arrêté du Ministère de l'Educationnationale en date du 30 juillet 1935), l'artiste n'en sut rienvisiblement, pas plus que la presse d'ailleurs, puisque le 5 avril 1937le journal l'Oeuvre titrait, photo à l'appui, On n'a toujours pasretrouvé "Don Quichotte", et n'était pas loin d'y voir un complot desmilieux conservateurs contre une artiste d'avant garde politiquementengagée. Des personnalités politiques s'émurent de cette situationauprès du Ministre concerné. L'administration des Beaux-Arts diligentaune enquête, la Ville de Lisieux confirma être toujours en possessionde la statue exposée à la vue de tous les lexoviens dans son Musée sisà l'étage de l'ancien Palais épiscopal donnant sur le Jardin public. Ala fermeture du Musée la sculpture passa à la Bibliothèque municipale,sur le même palier dudit Palais. Elle est aujourd'hui visible et entrès bonne place dans le Hall de la Médiathèque André Malraux. L'objetest toujours propriété de l'Etat en dépôt dans la collectivité.   [Merci à Mathilde Leroux, directrice du Pôle Muséal Lisieux Pays d'Auge pour la communication du dossier d'oeuvre] P.S. : Sur la Bibliothèque électronique de Lisieux vous pouvez lire Un chapitre inédit de Don Quichotte (1899)par Jules Claretie dans lequel le héros se voit regaillardi par le vin de coca du divin Angelo Mariani ! NICOLAS LEVAVASSEUR Catégorie : Nos curiosités Publié le mardi 21 juin 2011 Écrit par Olivier Bogros Fête de la Musique oblige en ce21 juin, une courte présentation de 2 recueils (incomplets) d'airs duXVIIe siècle composés par Nicolas Levavasseur (1580-1658) et conservésà la Médiathèque André Malraux, assez rares semble-t-il aux dires deshistoriens de la musique. Nicolas Levavasseur, né à Bernay où il futorganiste avant de gagner Lisieux comme Maître des enfants de choeur enl'église cathédrale de Saint-Pierre, puis Caen comme organiste del’église Saint-Pierre. Airs a III. IIII. et V. parties : Taille/ par Nicol. Le Vavasseur, M. des enfans de chœur de l'églisecathédralle de St Pierre de Lisieux.- A Paris : Par Pierre Ballard,imprimeur de la Musique du Roy, 1626.- 33-5 f. : ill. ; 9x13cm.- [Bm Lx: norm 906] Second livre d'airs a IIII et V parties : Taille /par N. Le Vavasseur, M. des enfans de ch. de l'église S. Pierre deLisieux.- A Paris : Par Pierre Ballard, imprimeur de la Musique du Roy,1630.- 27 f. : ill. ; 9x13cm.- [Bm Lx : norm 906] Cet exemplaire Norm 906 est relié avec et contient aussi Chansons tantrimées que mesurées. A trois & quatre parties (1606) de PierreBallard (1581-1639) ; [Airs à quatre de différens autheurs, recueilliset mis en ordre par Pierre Ballard] de Gabriel Bataille (15..-1650) ;II Livre d'airs à quatre parties (1627) de Jean Boyer (1600-1648) Second livre d'airs a IIII et V parties : Haute-contre /par N. Le Vavasseur, M. des enfans de ch. de l'église S. Pierre deLisieux.- A Paris : Par Pierre Ballard, imprimeur de la Musique du Roy,1629.- 26 f. : ill. ; 9x13cm.- [Bm Lx : norm 906 bis] Cet exemplaire Norm 906 bis est relié avec et contient aussi Airs decour : 5e, 6e et 7e livre (1626-1630) de Antoine Boesset (1586-1643).Acquis en 1992 à la vente de la collection Alfred Cortot dont il portel'ex-libris.  A lire et à consulter : Yannick Leroy : La musique à Lisieux au XVIIe siècle. Revue le pays d'auge n° Avril & Mai 1996 [Bm Lx : salle fonds local] Abbé Frédéric Alix : Nicolas Levavasseur, organiste de Sainte-Croix de Bernay, Saint-Pierre de Lisieux et Saint-Pierre de Caen, au XVIIe siècle in Bulletin de la Société des antiquaires de Normandie. Tome XLIII. Année 1935. - [Bm Lx : norm 862]. La notice Levavasseur sur le site Le Règne d'Astrée. La description complète du contenu des recueils lexoviens dans la base patrimoine du Catalogue Collectif de France. KEEPSAKE - 2 Catégorie : Nos curiosités Publié le mercredi 15 juin 2011 Écrit par Olivier Bogros Au gré de visites dans lesrayons des magasins de la médiathèque ou au cours d'opérations decatalogage du fonds ancien, on redécouvre quelques modestes petitesperles. Voici pour faire suite à un précédent billet sur les Keepsake,un charmant exemple de ces livres cadeaux et dans le cas présentdestiné à la jeunesse : Keepsake des jeunes personnes/ par Mme la Comtesse Dash ; illustré par Ernest Girard.- Paris (11,rue du jardinet) : Pétion, [1847].- 292 p.- [13] f. de planches ; 27cm.- Reliure toile décorée de l'éditeur [Bm Lx : 2863]. Comtesse Dash, pseud.d'Anne-Gabrielle de Cisternes de Coutiras, vicomtesse de Poilloüe deSaint-Mars (1804-1872). - Romancière et poétesse. Elle était issued'une noble et riche famille. On la maria jeune. Elle connut bientôt deterribles revers de fortune. Ruinée, elle songea à vivre de sa plume.Pour cela, elle prit le pseudonyme de Comtesse Dash. Elle publia sousce nom un nombre considérable de romans qui dépeignaient le plussouvent - avec une nostalgie certaine - les mœurs du grand monde, ainsique les vicissitudes de l'amour. Elle fut aussi la collaboratriced'Alexandre Dumas et publia, sous le nom de cet écrivain, plusieursromans dont les Mémoires d'un aveugle (1856), La Dame de volupté(1863). [Notice Wikipédia] A lire en ligne sur Internet Archive l'exemplaire numérisé en couleurs du Centre d'études du 19e siècle français Joseph Sablé de l'Université de Toronto. A lire aussi sur Gallica (BnF). KEEPSAKE - 1 Catégorie : Noscuriosités Créé le vendredi 20 mai2011 Publié le vendredi 20 mai 2011 Écrit par Olivier Bogros  Mot emprunté à l'anglais (« objet donné pour être gardé en souvenir») et désignant un livre-bibelot donné en cadeau d'étrennes à un êtrecher, généralement du sexe féminin, recueil de vers, de proses et denouvelles agrémenté de gravures. Venue d'Angleterre la mode s'en estrépandue en France à partir de 1830. Selon Michel Melot (Encyclopaedia universalis) : « Lekeepsake, où l'image agréable, typique du romantisme suave et fleuri,sert la plupart du temps de prétexte à un texte souvent insignifiant,est en quelque sorte une déviation de l'idée du livre... On a remarquéqu'un grand nombre de femmes y écrivaient des nouvelles sentimentales.Le format du keepsake est très variable mais l'illustrationgénéralement gravée sur acier à la mode anglaise est très fine, lepapier de qualité, et la couverture de moire ou de satin est placéesous un emboîtage. » La Médiathèque conserve quelques exemples de Keepsake aussi appelés Livre des salons et plusieurs des nouvelles qu'ils contiennent sont en ligne sur la Bibliothèque électronique de Lisieux : L'Élite : livre des salons/ par messieurs Émile Deschamps, Alfred des Essarts, Paul Féval, Lottinde Laval,..... [et al] sous la direction du bibliophile Jacob.- Paris(59, rue Saint-Jacques) : Mme Vve Louis Janet libraire-éditeur,[ca1850].- 211 p.- 12 f. de pl. gravées ; 27 cm.- [Bm Lx : 3026]. TABLE DES MATIÈRES

Le Royal Keepsake : Livre des salons illustré de douze gravures anglaises inédites /[Paul L. Jacob] .- Seconde édition.- Paris (59, rue Saint-Jacques) :Mme Vve Louis Janet libraire-éditeur, [1842].- 212 p.-12 f. de pl.gravées ; 27 cm.- [Reliure éditeur décorée sous emboitage. Bm Lx : 232]. TABLE DES MATIÈRES

Les Emeraudes : littérature mêlée / Bibliophile Jacob [PaulLacroix (1806-1884)].- Paris : Librairie Vve Jules Renouard éditeur (6,rue de Tournon) - [1867].- 81 p. - 23 f. de pl. gravées ; 35 cm.-[Reliure éditeur décorée sous emboitage. Bm Lx : 228]. TABLE DES MATIÈRES

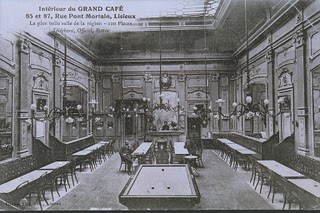

LEGRAND CAFÉ DUBOIS Catégorie : Noscuriosités Créé le samedi 21 mai2011 Publié le samedi 21 mai 2011 Écrit par Olivier Bogros  MA PETITE VILLE Lisieux CHAPITRE III LE GRAND CAFÉ DUBOIS Cette ample salle, située rue du Pont-Mortain, en imposait parl'élévation de son plafond, par ses glaces ornementales et ses dorures.Pour aucuns, elle était un temple. Un calorifère d'ordre composite en agrémentait le milieu. Des Amoursjoufflus en soutenaient les guirlandes. Surélevée de trois marches,répétée dans ses glaces, une caisse à croisillons et entrelacs,enrichis de son argenterie et de ses carafons diamantés, donnait auxfidèles l'impression d'un maître-autel où M. Dubois, cravaté de blanc,officiait. Au fond de la salle, surplombant les tables de marbre et le billard,une petite scène pour la comédie clôturait le regard émerveillé,ajoutant aux fresques des cimaises la somptuosité de son rideau pourpreà glands lourds et dorés. Les dimanches, lorsque M. Dubois faisait le plein des lustres, que lebillard s'animait du roulis des billes, que les tables se couvraient deverres irisés, de tapis chiffrés et de cartes neuves ; que les voix sehaussaient aux appels, le houleux bruissement qui se dégageait desécots touchait à la sonorité basse des orgues. Quant à moi, timideoblat, mon âme adolescente errait dans la fumée des pipes, se mêlait àl'encens des vermouths, confusément encline à la mystique du vin. Un brave homme, M. Dubois ! Il nous accueillait, mes camarades et moi, au sortir du collège, entrechien et loup, à l'heure grise de son cabaret. « Il faut bien quejeunesse se passe », disait-il. Nous commencions la nôtre en nousessayant à la bière, à la cigarette et aux cartes. A cette époque, deuxécus représentaient quinze bocks bien tirés et trois heures de frais aujeu de billard. C'était le bon temps ! D'âge mûr et corpulent, amène et courtois, M. Dubois s'éloignait par làdu tenancier moderne. Représentant classique d'une corporation troisfois centenaire, il servait à boire sans tricher. On le savait bonapartiste, ses préférences de doctrine lui venantapparemment d'une tabatière ayant appartenu au maréchal Ney, et delaquelle il tirait orgueil et boniment : « Dame oui ! ce bijou ciseléet serti de strass n'avait rien de la queue de rat : le maréchal,surnommé le brave des braves par Napoléon, avait puisé dedans !... » Cette tabatière retenait M. Dubois dans l'incontinence du râpé qu'ilsemait sur le marbre blanc. Notre député, le comte de Colbert-Laplace,en tournée pastorale, sollicitait la « pincée », et ce gested'inclination vers l'intimité affermissait Dubois dans sa foi et luipermettait d'abreuver en conscience les opinions d'autrui. On buvait, à son couvert, les eaux-de-vie du cru, le vieil armagnac,les vins authentiques de Madère, les liqueurs de Bordeaux et deHollande, la chartreuse jaune et verte des vrais Pères. On y avait dupapier pour écrire, des allumettes, de la braise-cendrette pour lapipe, du tabac, des timbres et de la gomme. Selon la saison, on lisait,au frais ou au chaud, le Journal deRouen, le Bonhomme Normand,le Gil-Blas, le Figaro, le Gaulois, l'Illustration et le Charivari. On consultait le Bottin et l'annuaire local, quesais-je ? Et nous demeurions là, mes amis et moi, douillettement assis,sans élan pour le retour, oublieux des vieilles demoiselles qui, chezelles, tapissaient le canevas de notre réputation. Aux mêmes heures, les mêmes personnages se rangeaient aux mêmes tables: les notoriétés de la ville près de la caisse, à portée du servicedirect, le commun se plaçait au hasard, exception faite des jours demarché où les paysans envahissaient jusqu'à la scène. Non, il n'y avait pas au Grand Café Dubois de buveurs illustres. Lavêprée n'y surprenait que la demi-douzaine de petits vieux joueurs debézigue qui constituaient la clientèle stable et parvulaire du cabaret. Bien sages, au régime de l'orgeat, la chaufferette aux pieds, ilstenaient ici leur assise, évoquant la Jeanneton égrillarde de leurpassé, accaparant, les allumettes, le Journal Amusant et le Charivari. Aux premiers feux des lustres, on les venait chercher. Ils suivaientleur bonne sans hâte, indifférents à la gêne de la fille rougissant. Etions-nous de mauvais garçons ? Orphelins de père pour la plupart, goûtant le charme d'être libres,qu'eussions-nous fait de mieux que de jouir du présent ? Et quelledestinée s'offrait à plusieurs d'entre nous qui ne s'orientaient qu'auverger des muses ? Pour les désigner, ces mauvais garçons se nommaient Gustave Loisel, quisera docteur ès sciences et docteur en médecine, biologiste de carrièreet professeur en Sorbonne ; Henri Beauclair, l'auteur des fameuses Déliquescences d'Adoré Floupette,de l'Eternelle chanson, etc. ;Albert Boissière, poète et romancier, auteur de l'Illusoire aventure, les Magloire, etc. ; Henri Chéron, quisera ministre. Excusez du peu. Nous les retrouverons au cours de ces pages. Parlerai-je de Henri Vivier, qui demeure dans le souvenir de ceux quilui survécurent comme le dernier représentant des dandys de Balzac ?Vois-le, mon lecteur, de haute taille, les dents blanches et l'œilvairon, la barbe en pointe et la moustache en croc, les cheveux longs ;et, accentuant le jeu, faisant une cape de son veston, sa canne ainsiqu'une épée relevant le bas du manteau et s'écrier d'une voix profonde ...Montsd'Aragon, Galice, Estramadoure, Ah! je porte malheur à tout cequi m'entoure !... Et dans ce cri de Hernani et dans les vers qui suivent nous donnerl'effroi de l'action dramatique. Ce qui s'éditait alors en librairie lui passait sous les yeux ; et parune incroyable faculté d'assimilation, Vivier changeait d'âme enchangeant d'auteur. Avec nous, successivement, il était le Sâr Peladande Vice Suprême ; PaulBourget disséquant Baudelaire ; Catulle Mendès de Hesperus et Mallarmé de l'Après-midi d'un Faune. Echappé des Treize de Balzac,il eût, sans hésiter, marqué d'un fer rouge le Français moyen de notreépoque et fait une échelle de soie des cheveux de sa maîtresse, pours'en évader. Esthète, psychologue, psychiatre, comédien, à vingt ans, Paris desLettres l'accueillit étonné. Devenu médecin, il eut pour amis notoiresLéon Daudet, Jean Charcot, Séverine, Jean-Louis Forain, Drumont,Alphonse Allais, Stevens et tuttiquanti. Et n'ayant rien fait de durable, rien écrit, sanspostérité, il est mort à la force de l'âge, dans son cabinet lambrisséd'or laminé, regretté de ceux qui l'aimaient et sous l'éloquent adieude Jules Lemaître accouru pour le désigner dans sa tombe... Temps heureux d'insouciance et de curiosité où, cependant que nousmûrissions à l'ombre des pignons gothiques, nous cherchions la vie etla clarté dans le milieu populaire de notre cité. L'unique et GrandCafé d'alors ne nous donnait-il pas ce que nous cachait le mur du privé? Ne constituait-il pas, pour nous, le premier acte de la comédiehumaine dans la rencontre de ses bouffons, de ses pères nobles, de sesennuyés, ses tristes et ses quelconques, chacun d'eux ayant ladéformation de sa pratique et le visage de sa passion? Le Grand Café Dubois n'était-il pas, pour nous, becquillons, un lieu deplaisir et d'étonnement, le centre accessible de la vie rurale, lapierre de touche des âmes citadines ? Et quand nous en avions assez,dans les soirs lunaires, nous sortions de la ville à grand bruit,Vivier, de ses lèvres imitant le tambour. Nous allions devant nous,dans plus d'espace, vers l'immanence, vers Paris qui nous attirait etqui devait nous garder un jour. Nos déclamations et nos chantsréveillaient les hameaux endormis et nous revenions à l'aurore, à laface livide des fermes et à l'étonnement des paysans rencontrés. Ou bien encore, enfiévrés de lyrisme et de réminiscences provoquées parla maisonnée lexovienne, nous nous réunissions sous quelque plafond basà solives, où se débitaient le cidre et les tripes, et là, évoquantVillon « le pôvre escolier » et Mathurin Régnier, nous faisions dupunch et disions des vers. - J'en ai, quant à moi, gardé mes premiers carmes. Ils sont decirconstance ici : Dites-moi où s'en sont allés, Avec leurs gens et armoiries, Le Hennuyer que l'on décrie Et les sieurs Ouilly du Houley ? Ceux de Beuvron, de Dozulé, Fervacque à la barbe fleurie Et Livarot - Sainte-Marie ! - Si fâcheusement décollé ? Dites-moi où semblablement Le Cabaret du Piot aux quilles, Les clercs et moines à coquilles Proclamant le boire éloquent ? Mais où sont les pintes d'antan Es-mains de Grandgousier tranquille. Tréteaux montés dans la courtille, Et Gautier-Garguille de Caen ? Item, ceux d'un même destin, Qui, sans amertume, sans ire, Ont chanté la Touque et la Vire, Le cidre pur et le bon vin ? De Jean le Houx, de Basselin, Sous quel banc sommeille leur lyre ? Ont-ils perdu l'art de bien dire Chartier, Segrais et Sarrazin ? Seigneur, tous sont morts et roidis ! Et la taverne où je m'abreuve Ainsi que la ruelle est veuve Du pas des hommes de jadis, Veuve las ! de ceux que je dis !... Ils ont passé comme eau de fleuve Où voulez-vous que je les treuve Si les gardez en Paradis ?... Mais cette farcissure m'éloigne du cabaret Dubois où me ramène unpersonnage original et singulièrement précurseur des sports pratiquésaujourd'hui. A l'écart de la caisse et de tout service, par delà le billard, séparépar la pile des bottins, j'y avais remarqué un client assidu, presqueun vieillard, accompagné de son chien. Un soir que je m'essayai seul au jeu, ignorant les principesélémentaires du carambolage, cet homme vint à moi. - Monsieur, me dit-il poliment, le jeu de billard est un noble jeu. S'yexercer sans préparation est une commune erreur. Et si mes conseilspouvaient vous être agréables... Je rougis un tantinet, ne doutant pas que ma gaucherie ne me valûtcette politesse nuancée de mépris. Ma timidité naturelle me rendait hésitant. - Je me nomme Charles de Fouques, reprit-il avec assurance. Je vous aivu naître !... La particule et ce « je vous ai vu naître » m'en imposèrent. Je nepouvais, en qualité, avoir de plus vieille connaissance. Je lui tendisla main. Il alla se chercher une queue au râtelier, en visa le trajetrectiligne, l'épaulant presque, en polit le bout au papier de verre,et, l'ayant avec lenteur enduit de blanc, prit les billes au point oùje les avais laissées. ROBERT CAMPION(1865-1939). (A suivre) [Papiers égarés : 6 pagesprobablement extraites d'une revue médicale (?). Quelques indicationssur la dernière page (qui est aussi la dernière de la publication) pourune éventuelle identification par un détective bibliographe : Le Gérant: Dr F. Poncetton. Imprimerie Louis Bellenand et fils, àFontenay-aux-Roses.- 57.104. et une petite illustration publicitairepour un médicament : Grippo Vaclydun. Ce titre Ma petite ville ne semble pas avoirparu en volume]. retour tabledes auteurs et des anonymes |