Corps

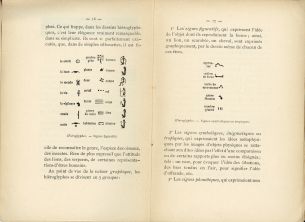

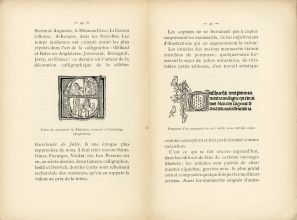

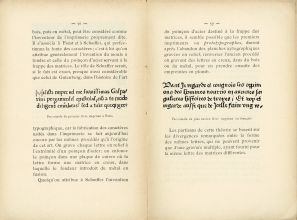

| MARQUANT,E (18..-19..) : La Lettre à travers les âges – Etude d’HistoireTechnique. -Paris : Bureau du Moniteur de la Jeunesse, 1897.- 114 p. : ill. ; 16 cm. Saisie dutexte : S. Pestel pour lacollectionélectronique de la MédiathèqueAndré Malraux de Lisieux (19.VI.2015) Relecture : A. Guézou. Adresse : Médiathèque André Malraux,B.P. 27216,14107 Lisieux cedex -Tél. : 02.31.48.41.00.- Fax : 02.31.48.41.01 Courriel : mediatheque@lintercom.fr, [Olivier Bogros]obogros@lintercom.fr http://www.bmlisieux.com/ Diffusion libre et gratuite (freeware) Orthographe et graphie conservées. Texte établi sur l'exemplaire de laMédiathèque [Bm Lx : 7617]. La lettre A TRAVERS LES AGES Etude d’Histoire Technique ILLUSTRÉE DE GRAVURES ET DE 4 PLANCHES HORS TEXTE PAR E. MARQUANT ~ * ~INTRODUCTION L’originede l’écriture se perd dans la nuit des temps. Dès que l’homme futcapable d’une pensée, il chercha à la conserver, à la fixer, à latransmettre. Demême que les premiers mots furent des onomatopées, c’est-à-dire destermes dont le son rappelle l’objet qu’ils veulent désigner, lespremières écritures furent des dessins, des représentations graphiquesdes sujets qui occupaient l’esprit humain. C’est ainsi que, sur lesdébris préhistoriques, on retrouve la trace de grossières esquisses,qui sont comme les premiers témoins de l’écriture et de cettepréoccupation qu’avait l’homme primitif de communiquer ses idées à sessemblables. Lorsquel’intelligence avança en développement, elle eut recours à d’autresmoyens pour exprimer ses conceptions. Telle est l’origine desCARACTÈRES D’ÉCRITURE. Ce sont des signes conventionnels que les hommes ont inventés pourreprésenter tout ce qui fait l’objet de leur pensée. Il y a différentessortes de caractères : les CARACTÈRESLITTÉRAUXou LETTRES, les CARACTÈRESNUMÉRAUX ouCHIFFRES et les CARACTÈRESABRÉVIATIFS, fort employés dans les anciennes inscriptions et les anciensmanuscrits. Les caractères sedivisent encore en CARACTÈRES NOMINAUX et enCARACTÈRES EMBLÉMATIQUES ou SYMBOLIQUES; les premiers sont les lettres, et ils sont appelés ainsi, parcequ’ils servent à écrire le nom des choses ; les autres servent àdésigner les choses mêmes par la représentation plus ou moins exacte deleurs formes. L’art de l’emploides caractères constitue l’ÉCRITURE, mode de fixation, de conservation, de transmission de la penséehumaine. En l’état actuel de la civilisation, c’est surtout deLETTRES, de CARACTÈRES NOMINAUX qu’elle fait usage, et c’estceux-ci que nous allons suivre dans leurs transformations à travers lesâges. Le Phénicien CADMUS estconsidéré comme l’inventeur de l’écriture. C’est lui qui passe pourl’avoir apportée de Phénicie en Grèce, d’où elle se propagea, avec lescolonies grecques, sur toutes les côtes de la Méditerranée. Ons’explique ainsi que les écritures de l’Europe dérivent toutes de lamême origine, avec cette différence, toutefois, que cette écriture vade gauche à droite, alors que l’écriture phénicienne primitive allaitde droite à gauche, comme l’écriture sémitique. L’écriture,chez les peuples de l’Europe moderne, s’exécute de gauche à droite.L’habitude d’écrire dans ce sens parut s’implanter, chez les Grecs, autemps d’Homère. Il y a une période de transition qui indique que lechangement dans la manière de tracer l’écriture ne se fit pasradicalement, du premier coup. C’est la période correspondant auBOUSTROPHÉDON,genre d’écriture dont les lignes successives sont alternativementtracées de gauche à droite, puis la ligne suivante, de droite à gaucheet ainsi de suite, simulant ainsi la marche du bœuf de labour, qui, laraie creusée, revient sur ses pas en traçant un nouveau sillon, aprèsavoir tourné au bout du champ. Les philologuesdistinguent différentes sortes d’écriture : L’écritureIDÉOGRAPHIQUE qui représente directement les idées, telle est celle des Chinois ; L’écriture ALPHABÉTIQUE ouPHONÉTIQUE représenteles sons de la voix au moyen d’un petit nombre de caractères figurantles sons et les articulations simples : exemple, notre écriturefrançaise et, en général, les écritures des peuples modernes ; L’écritureSYLLABIQUE estune écriture phonétique dont les caractères, au lieu de représenter dessons (voyelles) ou des articulations (consonnes), représentent descombinaisons de sons et d’articulations, c’est-à-dire des SYLLABES. Certainesécritures ont représenté à la fois des idées, des syllabes, et des sonsou articulations ; ainsi en est-il de l’écriture hiéroglyphique quioffre la triple combinaison de caractères idéographiques, symboliqueset phonétiques, comme on le verra plus loin. ________________ Ecritures Manuscrites ___ LES HIÉROGLYPHES L’ÉCRITURE hiéroglyphique,dont le nom signifie gravuresacrée, formait le système graphique des anciensEgyptiens. Elle prenait plus spécialement le nom d’hiéroglyphiquequand elle était employée sur les monuments. Elle s’appelait hiératique (grec, hieros,sacré) quand elle était employée dans les manuscrits, les prêtresfaisant servir ce genre d’écriture à la propagation de leurs doctrinesreligieuses. Les hiéroglyphes nous sont parvenus par ceux quiont été trouvés sur les monuments, monolithes ou obélisques, – dontcelui de la place de la Concorde à Paris, offre un des plus beauxtypes, – et surtout sur les colonnes hermétiquesqui étaient entièrement couvertes d’hiéroglyphes, et placées dansl’endroit le plus mystérieux des temples égyptiens. C’està un Français, Champollion, que revient l’honneur d’avoir découvert laclef des hiéroglyphes. Ce qui frappe, dans les dessins hiéroglyphiques,c’est leur élégance vraiment remarquable, dans sa simplicité. Ils sontsi parfaitement exécutés, que, dans de simples silhouettes, il estfacile de reconnaître le genre, l’espèce des oiseaux, des insectes.Rien de plus expressif que l’attitude des lions, des serpents, decertaines représentations d’êtres humains. Hiéroglyphes. –Signes figuratifs. Hiéroglyphes.– Signes symboliques ou tropiques. Au point de vue de la valeurgraphique, les hiéroglyphes se divisent en 3 groupes : 1° Les signesfiguratifs,qui expriment l’idée de l’objet dont ils reproduisent la forme ; ainsi,un lion, un scarabée, un cheval, sont exprimés graphiquement, par ledessin même de chacun de ces êtres. 2° Les signessymboliques,énigmatiques ou tropiques,qui exprimaient les idées métaphysiques par les images d’objetsphysiques se rattachant aux dites idées par l’effet d’une comparaisonou de certains rapports plus ou moins éloignés ; tels : un vase, pourévoquer l’idée des libations, des bras tendus en l’air, pour signifierl’idée d’offrande, etc. 3° Les signesphonétiques,qui exprimaient non des mots et des idées, mais représentaient les sonsde la langue parlée, au même titre que les lettres de nos alphabets. Hiéroglypes. –Signes phonétiques. Aupoint de vue de la forme des signes, l’écriture hiéroglyphique sedivisait en trois groupes comprenant trois sortes de caractères propresà chacun d’eux. On distinguait : 1° Le caractère appelé démotique(Hérodote et Diodore de Sicile) ou épistolographique(Clément d’Alexandrie). L’écriture démotique était une abréviation dessignes hiéroglyphiques proprement dits, qui conservaient la même valeur; seulement le nombre des caractères employés dans l’écriture démotiqueétait moindre que celui des caractères employés dans l’écriturehiératique. La plus facile, la plus simple de toutes, l’écrituredémotique servait à tous les usages ; c’était, comme son nom l’indique,l’écriture populaire. 2° Le caractère sacré, appelé hiératiqueou écriture sacerdotale ; l’écriture hiératiquefut l’écriture cursive des Egyptiens ; ce n’est que l’écriturehiéroglyphique, dont les signes ont été simplifiés. Elle constitue, euégard à la forme une abréviation de l’écriture hiéroglyphique, tout enconservant les mêmes signes, qui gardaient la même valeur ; elle estune écriture hiéroglyphique plus facile, dont les signes pouvaient êtretracés par ceux qui n’avaient pas la connaissance suffisante du dessin,nécessaire à l’exécution des véritables hiéroglyphes. Elle s’exécutait sur un papyrus spécial, tiré d’Egypte, fort recherchédans l’antiquité et qu’on nommait papierhiératique. Les caractères propres à l’écriture hiératique portaient le nom d’ hiérogrammes ou caractères hiérogrammatiques.Quant aux scribes égyptiens employés aux écritures, à l’explication desmystères dans les temples, on les nommait hiérogrammates ou hiérogrammatistes. 3° Le caractère hiéroglyphiqueproprement dit employé dans la véritable écriture hiéroglyphique.Celle-ci exigeait, de la part des écrivains, la connaissance du dessin,voire même de la sculpture. Elle se composait de signes représentantdes objets du monde physique, animaux, plantes, etc., des figures degéométrie, dont le tracé était linéaire, quelquefois colorié, ou creuséen intaille, sur les colonnes des obélisques. Elle était seule employéepour les monuments publics. La classe populaire en décorait quelquefoisles ustensiles vulgaires ce qui semble controverser l’opinion d’aprèslaquelle les prêtres de l’antique terre des Pharaons en auraient faitun mystère et un moyen d’ignorance et – comme conséquence –d’oppression pour la classe des profanes non initiés à leurs mystères. Ontrouve parfois les trois sortes d’écritures employées simultanément ;rien d’étrange à cela, puisque, en réalité, elles n’en constituentréellement qu’une seule, les écritures démotique et hiératique n’étantqu’une sorte de tachygraphie de l’écriture hiéroglyphique proprementdite. Les hiéroglyphestransposés ou transformés portant le nom d’anaglyphes ou anaglyptes, qu’ondonnait encore aux dessins gravés au burin avec bas-reliefs, ou auxvases ornés de ce genre de sculpture. Les Egyptiens se servaient d’anaglyphes pour écrire les louanges deleurs rois, dans leurs fables théologiques. L’ÉCRITURECUNÉIFORME EnPerse et dans l’Asie-Mineure, on a découvert des inscriptions, ditescunéiformes, qui sont gravées sur des rochers, des pierres taillées,des poteries, des briques. On a appelé caractèrescuneiformes ou cludiformes,les caractères de ces inscriptions, parce qu’ils semblent affecter laforme de coinsou de clousà tête plus ou moins nettement détachée de la pointe. Ces coinsne paraissent être autre chose que les sillons tracés avec des styletstriangulaires dans les tablettes d’argile molle qu’on faisait ensuitesécher, pour tenir lieu de manuscrits ou servir de frontons, de façadesà certains édifices. Ces signes se lisent de gauche à droite. Onen distingue plusieurs systèmes. Les uns sont idéographiques ; d’autressont symboliques, d’autres sont phonétiques et quelquefois mêmereprésentent des syllabes entières. Le plus compliqué est celuides briques et des cylindres gravés de Babylone ; ensuite viennent lesinscriptions de Khorsabad et de Van ; enfin les inscriptions trilinguesde Persépolis, d’Hamadan et Ecbatane et de Bisouton. Ce systèmed’écriture se compose de 600 signes que l’on commence à interpréter, etl’on a déjà pu lire plusieurs de ces inscriptions qui ont fait entrerdes faits nouveaux dans l’histoire. Depuis l’interprétation deshiéroglyphes par Champollion, la lecture de ces inscriptionscunéiformes est le plus grand triomphe de la philologie moderne. Caractèrescunéiformes Grâceaux travaux de Niebuhr, de Grotefend, de Munter, de Burnouf, Ravlinsonet Oppert, on sait aujourd’hui que les caractères cunéiformes serapportent à deux systèmes d’écritures tout à fait différents : 1° L’alphabet assyrienet l’alphabetmédoscythique ou touranien,offrant un mélange d’écriture phonétique et d’idéogrammes, qui ont étéemployés pour le chaldéen, l’assyrien, l’ancien arménien, le susien etle mède ; 2° L’alphabetpersépolitain ou iranien,qui n’a de commun avec le précédent que le dessin cunéiforme descaractères. Il paraît originaire de la Bactriane ; il fut d’abordsyllabique ; mais dans certaines inscriptions, par exemple celle desAchéménides, il est purement phonétique. LES ÉCRITURESSÉMITIQUES LesPhéniciens, dont l’un d’eux, Cadmus, comme nous l’avons dit plus haut,passe pour avoir inventé l’écriture, complétèrent l’œuvre des Egyptiensen supprimant les valeurs syllabiques, en répudiant toute traced’idéographisme et en ne représentant que des voyelles et des consonnes. Leuralphabet paraît résulter d’une sélection opérée parmi les caractères del’écriture hiératique égyptienne, dont chacun représente invariablementune voyelle et une consonne de leur idiome. Leur activité commenavigateurs, leur esprit d’émigration, leurs relations commerciales,les nombreuses colonies qu’ils fondèrent tout autour de laMéditerranée, propagèrent leur invention dans la plus grande partie dumonde connu de l’antiquité. De là, naquirent les alphabetsusités, d’une part, chez les Hébreux, dans l’ancienne Grèce et dansl’ancienne Italie, en Espagne ; d’autre part chez les Germains et lesSlaves avant leur conversion au christianisme ; plus près d’eux, dansl’Arabie et la Lybie, et enfin dans l’Inde, dont le plus ancienalphabet, le Maghâdhi rattaché par les philologues à la sourcephénicienne, a donné naissance à une foule de dérivés. L’écriture sanscrite est celle des anciens peuples de l’Inde. Ils luiont donné le nom de Devanâgariou écriture des dieux, parce qu’ils prétendaient qu’elle leur avait étérévélée par les puissances supérieures. Sadirection est de droite à gauche, et c’est d’elle que dérivent lesalphabets usités dans les deux presqu’îles de l’Inde, au Thibet, àl’île de Ceylan, ainsi que le pali,langue sacrée de l’empire birman et du royaume de Siam. On désigne, sous le nom d’écrituressémitiques, tous ces groupes d’écritures dont le type estle samaritain ou ancien hébreu, le peuple juif passant pour descendredeSem,fils de Noé. Les écritures dites sémitiques se tracent de droite àgauche et semblent dérivéesdu système égyptien, mais à l’état alphabétique. Les principales écritures sémitiques sont : le chaldéen, le syriaque, le koufique ou cufique, écrituredes anciens Arabes et l’arabe moderne ou neskhi. Lécriture zendemployée dans les livres sacrés de Zoroastre, le législateur religieuxdes anciens Perses, s’écrit, elle aussi, comme les modes graphiquesd’origine sémitique, de droite à gauche. ECRITURES DEL’EXTRÊME-ORIENT TRIGRAMMES Les écritures de l’Extrême-Orient diffèrent de celles qui sont oufurent usitées dans le monde occidental. Le type est l’écriture chinoise. L’élémentprimitif de cette écriture fut un simple trait, combiné de diversesmanières, qui entre dans la constitution des signes employés àl’origine, ou trigrammes.Les plus célèbres sont les trigrammes dont l’invention est attribuée,3640 ans avant notre ère, à l’empereur Fo-Hi ou Fou-Hi et par lesquelsil figura les différents principes renfermés dans le livre intitulé Y King.Aux trigrammes ne tardèrent pas à s’ajouter de véritables caractèreshiéroglyphiques, avec leurs différents sens figuratifs, symboliques,auxquels s’adjoignirent à une époque encore plus rapprochée, deséléments d’ordre phonétique. Malgré différentes modifications,l’écriture chinoise en est encore restée, en quelque sorte, à lapériode hiéroglyphique, et elle est tellement compliquée, qu’une vied’homme suffit à peine à l’apprendre, car on y compte environ 40.000signes. Les peuples de race jaune (Coréens, Tonkinois,Cochinchinois) ont adopté les signes écrits du chinois. Au IIIe siècleavant notre ère, ils pénétrèrent également au Japon. Vers l’an 800 del’ère chrétienne, des lettrés japonais en tirèrent deux syllabairesdestinés à figurer syllabiquement les mots de la langue vulgaire. Lesplus connu de ces syllabaires est celui qui est désigné sous le nom de Kata-Kana. QUIPOS – GAIONNÉ Iln’est pas jusqu’aux gens ne sachant pas écrire qui n’aient eu leurécriture particulière, en admettant que nous regardions comme écrituretout mode de représentation de la pensée, quelle qu’en soit la forme. La tailledes boulangers est-elle autre chose qu’une forme d’écriture,d’arithmétique écrite ? Si les porteuses de pain l’emploient de moinsaujourd’hui, elle fut d’usage constant au moyen-âge, et les collecteursd’impôts s’en servaient quotidiennement, à tel point que le nom de cemorceau de bois coupé (talea,taille) est resté à l’un des plus lourds impôts de l’ancien temps. Au même ordre d’idées, se rattache le quipo ou quipu encore enusage chez les Indiens, dans certaines provinces du Chili, du Pérou,même du Mexique. Très usité autrefois, ce quipoou quipuparaît remonter à la plus haute antiquité. Il semble avoir précédé tousautres signes ou figures exprimant la pensée. «Ainsi, dit Confucius, les hommes de l’antiquité se servaient de nœudsde corde pour donner des ordres. Ceux qui leur succédèrent ysubstituèrent des signes ou figures. » Une telle explication convient admirablement aux quipos,sortes de cordelettes de couleurs différentes, sur lesquelles lesPéruviens faisaient des nœuds qui leur servaient, par leur groupement,de registres publics. Le nombre de nœuds faits sur chaquecordelette semblait correspondre à un système de numération, chaquenœud figurant des unités ou des groupes conventionnels. Quant à lacouleur des fils, elle avait aussi sa signification ; des fils jaunesfiguraient de l’or ; des fils blancs de l’argent, etc. Onprétend même que ces cordelettes à nœuds avaient une valeur symboliqueou phonétique, et que, de la sorte, les quipos constituaient nonseulement des sortes de répertoires numériques, mais une véritableécriture. Ceux qui lisaient les nœuds colorés à Lima, à Cuzco, portaient le nomde quipo-camayos,archivistes lecteurs de quipos. De ceux-ci, on peut rapprocher également les objets désignés par lesIndiens de l’Amérique du Nord sous le nom de gaionné, garthona garsuenda,sortes de colliers commémoratifs qui ne sont que des variétés de quipos. L’ÉCRITURE GAULOISE PIERRES ÉCRITES – OGHAM On a une idée de ce que fut l’art de la lettre chez nos ancêtres, parles pierres écrites,monuments gaulois que l’on a trouvés dans différentes parties de laFrance, et sur lesquels on voit des inscriptions en caractères quirappellent les caractères grecs. Certains philologues croient que cette écriture n’était autre que l’ogham,qui fut longtemps en usage parmi les peuples de l’Irlande, surtout auxenvirons du XIIe siècle. Quelques-uns ont prétendu qu’elle représentaitl’écriture sacrée des anciens Druides ; d’autres, au contraire, n’yvoient qu’une écriture secrète inventée en Allemagne à une époquereculée du moyen âge. L’ogham, d’après les premiers interprétateurs,tirerait son nom d’Oghamou Ogmius,dieu de l’éloquence et des lettres chez nos ancêtres et qu’on figuraitavec des chaînes d’or partant de sa bouche pour aller enchaîner sesauditeurs. LES RUNES Lespeuples scandinaves qui habitaient le Danemark, la Suède, la Norwège etune partie de l’Allemagne septentrionale employaient des caractères quiportaient le nom de runesou lettres runiques. Cescaractères étaient longs, angulaires, formés de traits horizontaux etverticaux se coupant à angle droit ; tels qu’ils sont, ils ressemblentaux stries que produirait un instrument grossier sillonnant une surfacedure. Les caractères runiques sont au nombre de seize. Les savants nes’accordent pas sur leur origine. Quoiqu’il en soit, on trouve fréquemment, dans les pays du Nord, despierres portant à leur surface des lettres runiques gravées dans lamasse rocheuse. On a retrouvé également des tiges de bois ou d’os,appelées aunesou bâtons runiques,sur lesquelles les anciens Scandinaves ont gravé, en runes, des sortesde calendriers, avec des calculs d’astronomie primitive, qui semblent yavoir rapport. Les anciens magiciens du Nord employaient les runes dans leursenchantements. C’étaient les runesmagiques. Une seule faute d’orthographe passait pourfaire perdre tout leur pouvoir aux runes magiques. On distinguait les runes amèrescaractères qui avaient la propriété de nuire ; les runes secourables,qui détournaient, croyait-on, les accidents ; les runes victorieuses,et les runes médicinales,auxquelles on attribuait la vertu de guérir les maladies. LES DIVERSES ÉTAPESDE L’ÉCRITURE EN EUROPE : ONCIALE – GOTHIQUE ÉCRITURES MODERNES Notreécriture actuelle dérive de l’écriture phénicienne ; elle nous estvenue par la Grèce et Rome, propagée par les navigateurs phéniciens etles tribus des Pélasges,d’où son nom d’écriture pélasgique.Tracée d’abord de droite à gauche, puis passant par la périodetransitoire du boustrophédon, dont nous avons parlé plus haut, ce fut,croit-on, Proponidès, d’Athènes, qui commença à la faire tracer degauche à droite, sens qu’elle a conservé depuis. Les différentscaractères employés aujourd’hui en Europe tireraient donc leur originede l’alphabet romain, dont nous venons de voir la genèse et ils seseraient répandus dans l’Occident avec le progrès des armes romaines. Onen peut suivre les différentes étapes, à travers les variations deformes que subirent les lettres, durant toute la période du moyen âge,en examinant les manuscrits qui nous sont restés comme les témoins duprogrès de l’esprit humain et des diverses transformations de l’artgraphique. On se servit d’abord de l’écriture majuscule,formée de majuscules à peu près semblables à celles que nous employonsencore aujourd’hui. Elle se divisait : 1° en capitale,régulière, usitée sur les monuments, et assez rarement dans lesmanuscrits, sauf, toutefois une forme de capitaleirrégulière, appelée capitalerustique. Ce nom de capitale est, du reste, demeuré auxlettres majuscules, dans le langage typographique ; 2° en onciale,c’est une écriture majuscule dont les contours sont la plupart du tempsarrondis, et dont quelques caractères diffèrent, par leur forme, descaractères de même nom dans l’écriture capitale. Elle servit d’abord àfaire le texte courant ; puis, plus tard, on conserva le nom d’onciale auxinitiales ou aux textes entièrement composés de majuscules parfoisrichement ornées ou rehaussées de dorures. L’écritureonciale remplaça, dans les manuscrits grecs l’écriture capitale. Ellefut employée pour les livres jusqu’au IXe siècle et dans les livresd’Eglise jusqu’au XIIe siècle. A partir du IXe siècle, l’onciale fut remplacée par les livresvulgaires par la demi-oncialequi devint la cursive. Quelquefois,au lieu de se contenter de la simplicité ordinaire des caractères, onajoutait à l’onciale des ornements variés qui en rehaussaient le cachetet en enjolivaient la forme. L’écriture ainsi modifiée porte le nom d’onciale enjolivée. Au Xe siècle, à l’écriture onciale succéda l’écriture minuscule,qui est une onciale simplifiée, et qui correspond au caractèreordinaire de nos livres imprimés, dit caractère romain.Les onciales ou les demi-onciales étaient réservées pour les titres etles têtes de chapitres. Signaturede Jean Channdos (type d’écriture intermédiaire) Dégénérée jusqu’au VIIIe siècle, l’écriture minuscule se releva autemps de Charlemagne, sous le nom d’écriture caroline.Au temps des Capétiens, elle s’appela écriture capétienne,et finit par aboutir à l’écriturecursive, qui n’est autre chose que l’écriture liée,usuelle et expéditive, comme son nom l’indique. L’écriture appelée gothiquen’a pas plus été empruntée aux Goths que l’architecture qui porte leurnom. Elle n’a paru comme l’architecture ogivale, qu’au XIIe siècle, ets’est maintenu jusqu’au XVIe, époque à laquelle la découverte del’imprimerie donna le pas au caractère romain. Cependant, il y alieu d’établir ici un fait, qui permettra d’éviter une confusion quis’est souvent produite. Il faut bien distinguer ce qu’on appellevulgairement l’écriture gothique, datant du XIIe siècle, de la gothique ancienne,créée à la fin du IVe siècle par l’évêque Goth Ulfilas; elle dérive de l’alphabet runique, complété par un certain nombre delettres grecques ; elle n’est assujettie à aucune règle fixe, et leséléments s’y confondent avec plus ou moins de bizarrerie. Quant au gothiquemoderne,qui date du XIIe siècle, et qui est issu de la scolastique, à uneépoque de décadence, c’est l’écriture latine dégénérée et chargée detraits hétéroclites. Les manuscrits étaient ordinairementexécutés en caractères gothiques d’une grande régularité et d’unegrande pureté de contours. L’écriture minuscule gothique fut employée àla copie des livres d’église, de Louis IX à Henri IV. Aucontraire, comme écriture courante, pour les actes des gens de loi,pour les comptes et dépenses, on avait adopté une sorte de gothique quipouvait être assez facilement tracée et facilement lue. La nécessité defaire vite amena nécessairement, en vertu du principe du moindre effort,l’arrondissement des angles de la gothique qui, insensiblement, devintl’ancienne écriture française. LesAllemands emploient encore aujourd’hui l’écriture gothique ; mais elletend de plus en plus à disparaître de leurs livres imprimés, où l’on ysubstitue le caractère romain, adopté par tous les peuples de l’Europeoccidentale. Quant à l’écriture allemande manuscrite, il estfort possible qu’elle suive la même transformation car, aujourd’huimême, pour éviter toute confusion, dans les actes publics, les nomspropres d’hommes et de lieux sont généralement écrits en écritureromaine. Cette énumération des divers genres d’écriture seraitincomplète, si nous ne rappelions les noms des différentes écrituresusitées de nos jours. Ce sont : L’écriture anglaisequi est une cursive dont les traits vont en obliquant de droite àgauche. Elle est généralement adoptée ; elle offre l’avantage d’unegrande rapidité, mais a l’inconvénient d’être beaucoup moins lisibleque l’ancienne écriture française, qu’on a essayé de remettre enhonneur dans ces derniers temps ; l’anglaise rapide porte le nom d’écriture expédiée. L’écriture rondequi est une écriture arrondie, dont les pleins diffèrent notablementdes déliés, et qui est perpendiculaire aux lignes du papier. La coulée,écriture penchée dont les lettres se tiennent et dont les jambages sontdroits. L’écriture bâtardeest une sorte d’écriture à jambages pleins et à liaisons arrondies,tenant à la fois de la ronde et de la coulée. Il faut y ajouter : les divers procédés d’écriture abrégée ou rapide,qui ont pris successivement les noms de logographie, tachygraphie,sténographie ; les différents modes d’écriture déguiséequi constituent la cryptographiequ’on ne peut lire qu’à l’aide d’une clef ou d’une grille, selon lanature des combinaisons qui ont servi de base au système ; etenfin la dactylographie,modede reproduction de la pensée humaine qui sert d’intermédiaire àl’écriture manuscrite et à l’écriture imprimée, puisqu’elle emploie àla fois la main du dactylographe pour frapper sur le clavierindicateur, et un caractère d’imprimerie pour tracer la lettre sur lepapier. LES MANUSCRITS –LES COPISTES LES ENLUMINEURS Les plus anciens manuscrits sont des papyrus égyptiens retrouvés dansdes sépultures. Puis viennent les voluminaou rouleaux de parchemin, représentant d’anciens manuscrits latins,retrouvés sous les cendres d’Herculanum et de Pompéi. On voit par ces deux exemples que les copistes antiques s’efforcèrentde conserver et de perpétuer la pensée. Un des plus curieux spécimens de l’écriture des copistes antiques estle Manuscrit de Phyléou d’Eléphantine,qui fut trouvé en Egypte, dans l’île d’Eléphantine, en 1805. Ilcontient huit ou neuf cents vers de l’Iliade, à partir du 160e ; cesvers sont tracés en belles capitales. On pense que ledit manuscrit a dûêtre écrit à l’époque des Ptolémées. Les manuscrits les plusnombreux furent à l’origine des manuscrits reproduisant les écritssacrés. Les moines apportaient à leur transcription un soin minutieuxet une patience admirable. Nous leur devons, à côté des œuvresreligieuses, un grand nombre d’ouvrages de l’antiquité et la plupartdes chroniques qui nous ont transmis l’histoire du temps où ilsvivaient. Les copistes de livres, qui jouèrent dans l’évolutionde l’esprit humain, le même rôle que les imprimeurs de nos jours, ontporté différents noms, variables avec les pays et les temps. Le notairefut, chez les anciens Romains, l’esclave chargé de prendre des notes enabréviation pour son maître. C’était également l’esclave public chargéde prendre notede tout ce qui se passait dans une procédure. A Constantinople, ilsremplissaient les mêmes fonctions et on les a appelés longtemps gardes-notes. Dans la primitive Eglise, des officiers spéciaux étaient égalementinstitués pour recueillir et conserver en notes ouabréviations les actes des martyrs. L’écriture en notesétant obscure et difficile à lire, on adjoignit aux notaires dessous-diacres comme auxiliaires. De là vient que les sous-diacres furentquelquefois, abusivement, appelés notaires, et que saint Marcien etsaint Martyrius sont désignés, dans les menées ou livresliturgiques des Grecs, par le nom de Saints Notaires. Aujourd’hui, on désigne sous le nom de calligraphe toutepersonne qui est habile dans l’art d’exécuter matériellement l’écriture. Dans l’antiquité, le calligrapheétait l’esclave qui remplissait l’office de secrétaire ; on désignaitaussi, sous ce nom, l’écrivain employé à la copie des livres dans unebibliothèque, au moyen-âge. Les copistes que les bibliopoles ou libraires employaient à transcrire leslivres, portaient quelquefois le nom de calligraphes. Ceuxqui avaient une belle écriture, qui copiaient à main posée, recevaientplus particulièrement ce nom. Ceux qui écrivaient rapidement, à mainlevée, et dont les œuvres scripturales avaient moins de valeurartistique, s’appelaient plutôt de l’ancien nom de notaires. On donnait encore quelquefois aux écrivains de profession du moyen-âgele nom de scribesou scripteurs,et, dans les couvents, la chambre où travaillaient les moines copistes,s’appelait scriptorium. Jusqu’à la découverte de l’imprimerie, le nom de calligrapheresta pourtant à ceux qui faisaient métier de copier les manuscrits.C’était une profession fort lucrative. Un des plus célèbrescalligraphes du XVIe siècle fut Ange Vergèce ; les travaux qu’il alaissés firent l’admiration de ses contemporains ; ils étaient siremarquables comme art, comme pureté, comme fini, qu’ils ont donné lieuau proverbe : Ecrirecomme un Ange. Le dicton Ecrire comme un notairea une origine analogue, et s’il renferme une idée de malicieusecritique, nos honorables tabellions ont moins à s’en prendre àeux-mêmes sans doute, qu’à leurs devanciers homonymes appartenant à lanoble corporation des faiseurs de grimoires. Les meilleurscopistes du moyen-âge furent : Thierri de Matonville, abbé deSaint-Egroult, de l’école duquel sortirent Bérenger, Goscelin, Raoul,Bernard, Turquetil, Richard et un grand nombre d’autres. A côtéde tous ceux-là, de tout temps, il y eut des artistes calligraphesexperts, qui ont fait de la belle écriture un véritable art. Telssont : chez les Chinois, Wan-Hi-Che, qui vécut au troisième siècle denotre ère ; à Venise, au moyen-âge, Girolamo Rocco ; le SiennoisAugustin, le Milanais Creci, Li Curion à Rome, A-Kempis, dans lesPays-Bas. Les temps modernes ont compté parmi les plus réputés dansl’art de la calligraphie : Œillard et Bales en Angleterre, Josserand,Rossignol, Jarry, en France ; ce dernier est l’auteur de la décorationcalligraphique de la célèbre Guirlandede Julie.A une époque plus rapprochée de nous, il faut citer encore Saint-Omer,Favarger, Verdet, etc. Les Persans ont eu, au siècle dernier, deuxfameux calligraphes, Imâd et Dervich, dont les écrits sont tellementrecherchés des amateurs, qu’on en suppute la valeur au prix de lalettre. Lettredu manuscrit de Rubriquis conservé à Cambridge (Angleterre) Fragment d’un manuscrit du XIVe siècle, avec initiale ornée. Lescopistes ne se bornaient pas à copier simplement les manuscrits, ilsles enjolivaient d’illustrations qui en augmentaient la valeur. Lesinitiales des anciens manuscrits étaient enrichies de peintures ;quelques-unes formaient le sujet de jolies miniatures, de véritablespetits tableaux, d’un travail artistique comme conception et trèsperfectionné comme exécution. C’est ce qui se fait encoreaujourd’hui, dans les éditions de luxe de certains ouvrages illustrés ;les initiales sont parfois de charmantes vignettes, gravées avec leplus grand soin et composées quelquefois par les meilleurs artistes.Aussi les manuscrits soignés d’autrefois nous offrent-ils différentstypes de ces initiales illustrées, tels que : Les lettrines,vignettes formant de petites lettres ornées ; Les lettres grisées; ce sont des lettres ornées commençant un chapitre, et dont les pleinssont couverts de hachures produisant l’impression d’une teinte grise. Les lettres rubriquées; quelquefois les initiales étaient peintes au vermillon ; on lesappelait alors lettresrubriquées (de ruber,rubri, rouge.) D’autresfois, on les ornait de vives couleurs : bleu, vert tendre ; on lesrehaussait de dorures ; on les enjolivait de traits de plume, dedessins, de fioritures délicates débordant la marge des pages etquelquefois, même, empiétant sur le texte. Ce travaild’illustration des lettres était fait soit par le copiste lui-même,soit par des professionnels qui portaient le nom d’enlumineurs ou miniaturistes. Les enlumineursremontent à la plus haute antiquité ; il y en avait chez les Grecs etles Romains ; on conserve au Vatican un Virgile enluminé remontant auquatrième siècle ; les enlumineurs bizantins faisaient, paraît-il, desmanuscrits auxquels ils travaillaient, de véritables merveilles. AuVIIIe siècle, l’art de l’enluminure était en pleine prospérité, et l’onconserve au Louvre l’Évangéliaire de Charlemagne, enluminé, etcontemporain de cette époque. Vers le Xe siècle, il y eu un arrêt, mêmeun recul dans l’art de l’enluminure ; mais au XIIIe siècle, il repritforce et vigueur, avec plus de variété et de richesse. Au premier rangde ces enlumineurs illustres, il faut citer Jehan Foucquet, né en 1416,mort en 1485, auteur des Heuresd’Anne de Bretagne, et à une époque plus rapprochée de nous, Robert,qui exécuta en 1641 les fameuses guirlandes de fleurs qui entourèrentle célèbre manuscrit si admirablement calligraphié par Jarry et offert,sous le nom de Guirlande de Julie, par le duc de Montausier à Julied’Angennes, duchesse de Rambouillet. Les plus habiles parmi les enlumineurs du moyen-âge, étaient les chrysographes.Ils étaient à la fois enlumineurs et calligraphes. Ils traçaient enlettres d’or ou d’argent les initiales, les légendes qui accompagnaientles miniatures, et parfois des manuscrits entiers. Le parchemin surlequel ils opéraient était parfois teinté de couleur pourpre. Jusqu’auXe siècle, la chrysographie eut une grande vogue ; du XIe au XIIIesiècle, les lettres d’or et d’argent furent moins fréquemment employées; mais du XIVe au XVIe siècle, elles revinrent en grand honneur. AVANT L’IMPRIMERIE OBJETS AVEC LESQUELS ON ÉCRIVAIT Les Chinois, avant d’avoir trouvé leur papier si estimé, écrivaient surdes tablettes de bambou. Les Assyriens faisaient usage de briques, sur lesquelles ils traçaientleurs caractères cunéiformes. LesÉgyptiens se servaient de planches de sycomore. Ils employaientégalement la toile, et ils enveloppaient souvent leurs momies de lingescouverts d’écritures. Plus tard, ils firent usage de papyrus,c’est-à-dire de lames minces provenant de la partie centrale de laplante de ce nom, ou cypereus papyrus. On employait également,dans l’antiquité, des tablettes d’ivoire sur lesquelles étaient peintesou gravées des inscriptions. Ces tablettes avaient reçu un nom quirappelait leur origine : on les appelait livres éléphantins. Chezles Grecs, on écrivait quelquefois sur l’abaque, tableau couvert depoussière, sur lequel on traçait, avec le doigt, des nombres, desfigures, des lettres, comme font encore les enfants qui s’amusent àécrire ou à dessiner sur les carreaux recouverts de buée. Onécrivait également, à Athènes, sur des tables de bois enduites de cireou de toute autre composition. Ces tables portaient le nom d’axones. C’estsur des coquilles d’huître (ostrakon) que le peuple athénien écrivaitses suffrages, les jours de vote, d’où le nom d’ostracisme donné aujugement populaire qui bannissait un citoyen réputé dangereux, duterritoire de la République. Les colonies grecques de Sicileécrivaient sur des feuilles d’olivier (petala) le nom du citoyenqu’elles voulaient bannir ; d’où le nom de pétalisme resté à cetteforme d’expulsion. A Rome, les pontifes écrivaient sur l’albumplanche enduite de craie ; plus tard on fit usage de toile ; ils seservaient aussi de feuilles d’ivoire, de bois, de métal, enduites decire verte, sur lesquelles on traçait les caractères à l’aide d’un style ou poinçon de métal ou d’os. C’étaient les tablettes. On se servit longtemps de l’écorce intérieure ou liber de différentsarbres ; c’est de là que viendrait le mot livre. Les peaux tannées furent employées dès la plus haute antiquité. Oncroit que l’usage en remonte au IIe siècle de notre ère. Lesmeilleures venaient de Pergame (Italie) et elles en ont conservé le nom: parchemin. On se servait aussi de peaux de veau préparées de lamême manière que le parchemin ; c’était le vélin dont le nom estresté à une sorte des meilleurs papiers. On arriva ainsi aupapier sur l’origine duquel on n’est pas d’accord, et que prétend-on,les Chinois connaissaient depuis la plus haute antiquité. Lepapyrus, le parchemin, le papier étaient désignés au moyen âge sous lenom générique de carte (grec karta ; latin charta). Le mot estpassé dans notre langue ; les chartes des monastères comprenaientl’ensemble des actes manuscrits qu’on y conservait ; au temps deRabelais, on désignait sous le nom de charte un abécédaire collé surdu carton. Les écrivains professionnels étaient, de ce fait, désignés quelquefoissous le nom de chartographes. Lesobjets employés pour écrire furent tour à tour le doigt (abaque), lepinceau (Égypte), encore employé aujourd’hui en Chine ; le style,poinçon dont le nom est resté, en se généralisant, à la manièred’exprimer la pensée ; le calame, roseau pointu en usage à Rome, etqui est encore employé dans l’Orient ; la plume d’oie, dont on seservit jusque dans ces derniers temps ; aussi a-t-on pu dire, avec unepointe de malice « que les chefs-d’œuvre de notre littérature avaientété écrits par des plumes d’oie. » Elle fut détrônée par la plumemétallique, employée partout aujourd’hui, et à laquelle, depuis quelquetemps le style de verre ou d’onyx ou les divers stylographes à pointemontée sur ressort viennent faire concurrence. __________ Ecritures Imprimées ___ L’IMPRIMERIE – GUTENBERG L’IMPRIMERIEn’a pas été inventée d’un seul coup ; comme toutes les inventions, ellea procédé par étapes successives. On a discuté fort longtemps sur lenom de son inventeur. Les uns regardèrent Laurent Coster, de Harlem,comme l’inventeur de l’imprimerie, car il publia au commencement du XVesiècle, un Speculum nostræ salutis et des Donat, sur planchesgravées sur bois. Ces premiers produits de l’art de l’imprimerie sontappelés INCUNABLES (du latin, incunabula, berceau) ; ils constituentles incunables xylographiques ou tabellaires, c’est-à-dire obtenusau moyen de planches gravées ou sculptées, d’une seule pièce. Ondistingue aussi les incunables typographiques, c’est-à-dire composésde caractères mobiles ; ce sont ceux-là les véritables livres imprimés.A ce titre, Gutenberg qui imita Laurent Coster, mais se servit decaractères mobiles, d’abord en bois, puis en métal, peut être considérécomme l’inventeur de l’imprimerie proprement dite. Il s’associa à Faustet à Schœffer, qui perfectionna la fonte des caractères ; c’est à luiqu’on attribue généralement l’invention du moule à fondre et celle dupoinçon d’acier servant à la frappe des matrices. Le rôle de Schœfferserait, si le fait est exact, presque aussi considérable que celui deGutenberg, dans l’histoire de l’art typographique, car la fabricationdes caractères usités dans l’imprimerie se fait aujourd’hui encore parles mêmes procédés qu’à l’origine de cet art. On grave chaque lettre enrelief à l’extrémité d’un poinçon d’acier ; on enfonce le poinçon dansune plaque de cuivre où la lettre forme une matrice en creux, danslaquelle le fondeur introduit du métal en fusion. Fac-similé du premier livre imprimé à Paris. Fac-similé du plus ancien livre imprimé en français Quoiqu’onattribue à Schœffer l’invention du poinçon d’acier destiné à la frappedes matrices, il semble possible que les premiers imprimeurs ou prototypographes, durent après l’abandon des planches xylographiquesgravées en relief, renverser l’ancien procédé en gravant des lettres encreux, dans du bois ou du métal, pour en prendre ensuite des empreintesen plomb. Lespartisans de cette théorie se basent sur les divergences remarquéesentre la forme des mêmes lettres, qui ne peuvent provenir que d’unegravure multiple, ayant fourni pour la même lettre des matricesdifférentes. LES ANCIENS CARACTÈRES Quant aux plusanciens caractères, à ceux fondus les premiers par Gutenberg, ils nefurent pas perdus dans la débâcle qui suivit le procès de l’illustreinventeur avec son associé Faust. Un érudit, M. Helbig, a publiéen effet dans le Bulletin du Bibliophile belge une intéressanteétude, dans laquelle il démontre ce que les caractères fondusprimitivement par Gutenberg sont devenus. Une partie a été cédéeà Henri Bechtermünd, parent de Gutenberg, qui s’établit imprimeur àEltwill, dans le duché de Nassau, à qui Gutenberg laissa son imprimerielorsqu’il fut nommé par Adolphe II, duc de Nassau, archevêque et grandélecteur de Mayence, gentilhomme de la maison de ce prince. Ce matérielqui avait servi à composer le Catholicon de 1460, servit également àla composition du Vocabulaire ex quo, de 1467, et finit par être cédépar acte de vente daté de 1508, aux frères de la Vie commune, deMarienthal, près d’Eltwill, qui achetèrent l’imprimerie léguée parGutenberg à ses parents, les frères Bechtermünd. Quelquesérudits ont voulu faire de l’Allemand Pfister un des inventeurs del’imprimerie. Son nom est même resté à une sorte de caractèresprimitifs, appelés caractères de Pfister. Il y a erreur ou tout aumoins exagération. On peut regarder maintenant comme hors detout doute que Pfister tenait ses types de Gutenberg, n’importe à queltitre. On n’a pas besoin, pour cela, de recourir au soupçon d’un vol,comme quelques-uns l’ont fait. Il est beaucoup plus probable queGutenberg, après s’être séparé de Faust, aura vendu ou donné à Pfister,graveur en bois, qui était peut-être un de ses ouvriers, une partie deces caractères usés qui lui étaient devenus inutiles. D’abordles premiers livres imprimés furent semblables en tout aux manuscritsdont ils représentaient les caractères et les abréviations. Les deuxspécimens que nous donnons ci-contre des premières productionstypographiques, permettent d’en juger. Peu à peu les caractères gothiques ou lettres de somme, se débarrassèrent en France de leursaspérités et devinrent la bâtarde ou ronde, de laquelle, par unelégère modification, JENSON, de Venise, fit dériver le caractèreromain actuellement encore employé. Les initiales des premiers livres imprimés, comme celles des manuscritsdu moyen âge, étaient ornées. Parmiles curieuses initiales et vignettes de cette époque, il est unecollection remarquable ; c’est celle des grandes lettres initiales avecvignettes, dite Alphabet de la Mort, et dessinée par Holbein, lecélèbre peintre bâllois, auteur de la fameuse Danse macabre. Unsquelette en est presque toujours le principal motif. Cet alphabet futlongtemps employé par les imprimeurs de Bâle et de Strasbourg ; lesfrères Trechsel, de Lyon, publièrent également, sous le titre de Simulacres de la Mort, une série de dessins d’Holbein, dont la voguen’est pas encore épuisée. Aujourd’hui, on désigne les caractèrespar le nombre de points (unité typographique adoptée par lesimprimeurs) qu’ils contiennent. Autrefois, ils reçurent différents noms, dus à diverses circonstances,parfois accidentelles. Le cicero reçut son nom de ce que, à l’origine, il fut employé àl’impression des œuvres de Cicéron, à Rome. Le saint-augustin servitd’abord à imprimer les œuvres de saint Augustin, à Bâle. Lesbibliophiles connaissent tous certain caractère qu’on appelle caractère de civilité ; c’est un caractère imitant l’écritureordinaire, et qui fut fréquemment employé à la réimpression du livre deJean-Baptiste de La Salle : la Civilité puérile et honnête. Ilsfurent inventés à Lyon en 1556, par Nicolas Granjon. L’écritureitalique est ainsi appelée parce qu’elle est due au célèbre imprimeuritalien Alde Manuce. L’axe et la direction de cette écriture, au lieud’être perpendiculaires à la ligne, obliquent légèrement à droite. Lescaractères italiques sont employés, dans les textes imprimés, pourattirer l’attention du lecteur sur certains mots ou passages plusspécialement intéressants. La célèbre dynastie d’imprimeurs, les Estienne, perfectionna la forme du caractère et laissa en même tempsque de remarquables travaux typographiques, des ouvrages de hautevaleur littéraire qui témoignent du génie et du savoir étendu de sesmembres. Philippe Pigouchet se fit remarquer, vers la fin duXVe siècle, par la publication de livres d’heures qu’il encadraitd’ornements très finement gravés sur bois. Le caractèretypographique fut perfectionné par les célèbres imprimeurs, les Elzévir ou Elzévier, originaires de Hollande, pour lesquels ClaudeGaramond et de Sanlecque, fabriquèrent ce magnifique type de lettresqui porte encore le nom d’elzévir et qui a reconquis, depuis quelquesannées, une faveur méritée. Ambroise Firmin-Didot, au XVIIIesiècle, donna des bases scientifiques à la fonderie typographique etobtint de magnifiques caractères, aussi élégants que lisibles, qui ontconservé son nom et ont fait la gloire d’une de nos plus importantesmaisons d’imprimerie actuelle. Il faut encore citer parmi lesfonderies de beaux caractères, celle de l’Imprimerie Nationale. Sescaractères se reconnaissent à une marque distinctive que, seule, elle ale droit d’employer, et qui consiste en une sorte de sécante placée surle flanc gauche de la lettre l . Il suffit de consulter lesspécimens de nos fondeurs actuels pour constater des merveilles de bongoût, de sens artistique, et demeurer convaincu que nos graveurs etproducteurs contemporains ne le cèdent en rien à leurs devanciers, etque l’art de la fonderie typographique est un de ceux qui ont marché defront avec ce mouvement ascensionnel du progrès, qui est lecaractéristique de notre époque. PROCÉDÉS SCIENTIFIQUES MODERNES Cetteétude sur l’histoire de la lettre à travers les âges seraitincomplète, si nous ne disions quelques mots des procédés scientifiquesappliqués à l’art typographique et qui ont permis de le perfectionner,grâce aux découvertes de la mécanique et de la chimie. Ces procédéssont : La Stéréotypie, qui consiste à reproduire en une seulemasse solide, une composition typographique faite en caractèresmobiles. On obtient cette reproduction en coulant la matière (alliagede plomb et d’antimoine) dans un moule, ou matrice, obtenu en creux parl’application sur la composition en mobile d’un flan ou gâteau deplâtre coulé et qui a été remplacé depuis par un flan formé decouches alternatives de papier de soie et d’un enduit de colle de pâteet de blanc d’Espagne. L’inventeur du flan préparé est M.Lottin de Laval, qui appliqua, à la prise des empreintes du fameuxcylindre d’Opis à Bagdad, ce procédé qui a été, de son nom, appelé Lottinoplastie, et qui fut appliqué pour la première fois en 1848,dans l’imprimerie du célèbre socialiste Pierre Leroux, à Boussac. La Galvanoplastie, procédé de reproduction qui consiste à faire déposer,dans un bain électrique, du cuivre dans un moule de gutta-perchaenduite de plombagine, lequel moule est une sorte de flan qui a prisl’empreinte d’une composition mobile ; quelquefois le moulage a étéfait avec de la cire au lieu de gutta-percha. On renforce la coquillede cuivre du galvano en coulant derrière de la matière d’imprimerie.Citons encore : La Lithographie ou gravure sur pierre. L’Autographie,nom donné aux divers systèmes de reproduction par l’imprimerie, del’écriture que l’on trace généralement soi-même, et qu’on reporte surune matière variable, gélatine, parchemin gélatiné, etc. LaPapyrographie, art d’obtenir des épreuves lithographiques ensubstituant des blocs de carton-pâte aux pierreslithographiques. La Xyloglyphie ou Xylographie qui est la gravure sur bois. La Gravure à l’eau-forte, qui constitue l’art des aquafortistes et quiutilise les propriétés corrosives de l’acide azotique ou eau-forte,pour tracer sur les métaux les figures ou dessins qu’on désirereproduire par ce moyen. La Pointe sèche, gravure au burin ou taille douce qui se faitdirectement. La Gravure au lavis qui donne des tons semblables à ceux des dessinslavés à l’encre de Chine et qui est une variante de la gravure àl’eau-forte, obtenue par des morsures successives et dégradées desparties dont on veut atténuer la nuance. La Sidérographie quiest l’art de graver sur fer ou sur acier. Ces procédés étaient trèsusités au XVe et au XVIe siècle, et furent remis en honneuren1816 par les artistes américains. Lithochromotographie. On donne ce nom à l’art d’imprimer en couleursur pierre ; on dit plus souvent chromolithographie. La lithochrysographie est l’art d’imprimer, sur pierre, les ors etles couleurs. Chalcographie.Les chalcographes vinrent ensuite, qui gravèrent la lettre entaille-douce, firent des planches sur cuivre, et en 1851, l’un d’eux,l’Allemand Heims nous donne la Chalcotypie, ou gravure en reliefsur cuivre. Gillotage. Le gillotage, du nom de Gillot, soninventeur, est le procédé qui consiste à mettre en relief sur zinc, parles acides, un dessin tracé à l’encre grasse, de façon à le transformeren cliché dont on peut tirer des épreuves par les procédés ordinairesde l’impression typographique. La Photozincographie ou la Photoglyptie ou Hélioplastie, procédés de reproduction danslesquels sont utilisées l’action de la lumière et celle des acides surla gélatine et les métaux, pour obtenir en relief des images qui serontau tirage des dessins, lettres reproduites, etc. ____________ Les Enseignes _____ L’ENSEIGNE AUTREFOIS PRIMITIVEMENT,l’enseigne était l’objet, le signe qu’on pendait « devant un logispour faire connaître que, dans ce logis, on vendait ou faisait quelquechose qui regarde le public. » Des bassins blancs pendusindiquaient un barbier ; des bassins jaunes un chirurgien. Un choupendu au-dessus d’une porte indiquait un marchand de vin. De la paille,de petits paniers pendus devant une maison avertissaient qu’on yvendait du lait et du fromage. Les auteurs anciens ne nousdisent rien des enseignes de Rome ou d’Athènes. Cependant la découvertedes ruines de Pompéi et d’Herculanum, où la vie antique se trouve pourainsi dire sur le vif, nous a révélé quelques notions sur les enseignesromaines. A Rome, l’enseigne était souvent un tableau peint à lacire rouge, et dont le sujet était en rapport avec la profession ou lamarchandise qu’elle annonçait (vache peinte chez les crémiers ; combatde gladiateurs chez les maîtres d’armes). A Pompéi, on aretrouvé de petits bas-reliefs en terre cuite, ayant servi d’enseignes; on peut également regarder, fort probablement comme des enseignes les sgraffiti ou inscriptions tracées sur les murailles anciennes, qu’ona retrouvées dans cette dernière cité, et dont le nom s’appliqueégalement à ce mode de décoration italienne, qui consiste à appliquersur un fond de stuc noir un enduit blanc, de manière à former desdessins. Au moyen-âge et au temps de la Renaissance, lesenseignes consistaient le plus souvent en potences de fer, supportantun panneau de tôle mobile, qui tournait et grinçait au moindre vent.Quelques-uns de ces panneaux étaient décorés d’ornements,d’enroulements bizarres, qui les ont fait conserver dans nos muséescomme de curieux types de l’industrie d’autrefois. Quelquefoisl’enseigne était un bas-relief ou une peinture sur panneaux,représentant un intérieur de boutique, avec une foule de personnagess’occupant à la manutention des objets relatifs à l’industrie que l’onadoptait pour enseigne. C’est là que l’on a pu trouver de curieuxornements à consulter, pour l’histoire du costume et celle des arts etmétiers du temps-passé. Le choix de l’enseigne, fut d’abordabandonné au libre arbitre de chacun. Et nos ancêtres, nés malins,donnaient libre cours à leur malice gauloise. Tel désignait sa maison à la Roupie par une roue et une pie ; tel autre à l’Assurance, parun a sur une anse. C’étaient les enseignes à rébus. Il yavait aussi les enseignes fantaisistes : telles celle du Chat quipelote, de la Chèvre qui danse, et de la Truie qui file. Ily avait des enseignes mythologiques : telles la Fontaine de Jouvence,les Forges de Vulcain ; les enseignes bibliques : à l’Arche de Noé,à l’Echelle de Jacob ; les enseignes astronomiques : Soleil levant,Croissant d’or, Sept étoiles, etc., les enseignes agricoles : Le Veauqui tette, la Pomme de pin et le Cheval blanc ; les enseignespolitiques : hôtel des Princes, du Grand Monarque, etc. Chacuns’efforçant d’attirer, de forcer l’attention du public, on vit lescommerçants rivaliser d’ingéniosité pour trouver les sujets d’enseignesles plus capables de frapper l’esprit du passant. Si nous tenonscompte en même temps de l’ignorance générale, il nous sera facile decomprendre qu’au moyen-âge, l’enseigne dût par elle-même être parlante, puisqu’elle s’adressait à un public qui ne savait pas lire. C’estce qui explique pourquoi ce qui domine dans l’enseigne d’autrefois,c’est plutôt le dessin que la légende. L’enseigne-dessin tenait mêmetant de place, à cette époque où les rues n’étaient pas plus baptiséesque les maisons numérotées, qu’elle servait de point de repère pours’orienter dans la ville. Aussi bien, nombre d’anciennes enseignes ontlaissé leur nom aux rues où se trouvait l’établissement qu’ellesservaient à annoncer et à décorer. Les noms des rues du Croissant, de l’Homme Armé, du Chat qui pêche, etc., n’ont pas une autre origine. L’enseignefut, par un édit de Henri III, décrétée d’utilité publique, et les gensqui voulaient obtenir la permission de tenir une auberge devaient nonseulement faire connaître au greffe du tribunal leurs nom etdemeurance, mais encore leurs affectes et enseignes. Jusque-là,les aubergistes et gargotiers se contentaient de placer au-dessus deleur porte un paquet ou bouchon de feuillage ou de fougères ; d’où lenom de bouchon qui est resté aux débits de boisson de peud’importance. Les bourgeois, artisans et artistes de certainesvilles avaient obtenu le droit d’écuage, c’est-à-dire le droitd’avoir des armes timbrées, à l’instar des armoiries féodales, depuis1371, époque à laquelle le roi Charles V leur en octroya le privilège. Legrand public ne savait pas lire. Aussi beaucoup d’entre euxfixèrent-ils leurs armes, non seulement sur les produits de leurindustrie, mais au-dessus de leurs portes, où elles leur servaientd’enseigne. L’esprit français ne perdant jamais ses droits, ilss’ingénièrent à combiner les sujets de ces armoiries du travail, demanière à en faire de véritables armes parlantes. C’étaient des sortesde rébus, qui rappelaient le nom du possesseur des armoiries. Tels sont: l’imprimeur Michel Moules, qui exerçait à Paris en 1515, dont lesarmes figurent saint Michel combattant le démon, au-dessus d’une meragitée, de laquelle émergent des moules ; Jehan Granjon, dont leblason figure des joncs gigantesques (géants, grands joncs). Armes de Michel Moules Un nommé Payen figurait un musulman, un païen dans sesarmes. Le nommé Nyverd y plaçait un nid peint en vert. PierreRicoart, imprimeur à Paris en 1545, inscrivait sur son enseigne un écusur lequel figurait un coq au milieu des flammes, et au-dessus duquelse lisait la syllabe Ri. L’interprétation de cette enseigne était assezcompliquée ; mais, en style du temps elle faisait le nom dupropriétaire. Coq se prononçait co, comme aujourd’hui en quelquesprovinces ; arder signifiait brûler ; ard, il brûle. Il était alorsfacile de lire Ri co ard. Armes de Pierre Ricoart. Telautre, répondant au nom de Pynson plaçait au-dessus des emblèmes deson métier un pinson frétillant et semblant saluer le soleil de sajoyeuse chanson. Les commerçants n’usaient pas seuls d’enseignes qui étaient en quelque sorte leurs armoiriesprofessionnelles ; on peut faire rentrer dans la catégorie desenseignes (signum) tout ce qui avait pour objet une signification deréclame ou même gouvernementale. On figurait des devises, desarmoiries, des emblêmes, sur les baverolles, sortes de drapeaux qu’onattachait autrefois aux trompettes comme ornementation. C’étaient commeles enseignes des corps de troupe. Les devises figuraient nonseulement sur les écus, en chef ou en pointe des armoiries, autour destimbres ; on les reproduisait aussi, en lettres variées sur lesbannières ou pennons. C’est comme une sorte de prélude à la lettresur toile, à l’enseigne sur étoffe. Il n’est pas jusqu’àl’administration, même à l’époque où il n’y en avait pour ainsi direpas, qui ne fit usage d’enseignes emblématiques. Tel est le cas de la Billette ou Billot, petite enseigne en forme de baril qui seplaçait autrefois au haut d’une perche dans certains endroits, pourindiquer qu’un péage y était établi. La Girouette elle-mêmeavait jadis sa valeur symbolique et servit d’enseigne. Sa forme variaitavec le rang du propriétaire sur le château duquel elle avait laliberté de tourner à tous les vents. Les simples chevaliers n’avaientdroit qu’à une girouette en pointe. Si l’on apercevait au-dessus dudonjon une girouette carrée, décorée d’armoiries, d’ornements de toutesorte, on était fixé : on savait immédiatement que le maître de céansétait un chevalier banneret. LES EPITAPHES Desenseignes, peuvent être rapprochées, les épitaphes, qui sont enréalité des enseignes privées, destinées à rappeler le souvenir detoutes les vertus des défunts, même de ceux qui n’en avaient pas et àconfirmer ce malicieux proverbe : Il n’y a que de braves gens dans lescimetières. L’usage des épitaphes remonte à la plus hauteantiquité. On peut dire en quelque sorte qu’il est aussi vieux que lemonde et que la mort. Car si l’on peut, à la rigueur, regarder commeune épitaphe tout signe placé par la reconnaissance ou la pitié filialesur le tombeau d’un aïeul ou d’un père, l’épitaphe n’a pour nousd’intérêt, qu’autant qu’elle peut être envisagée comme une inscriptiongraphique et littéraire. On trouve les épitaphes dès la plus hauteantiquité civilisée ; on les lit sur presque tous les tombeaux del’époque romaine, qui sont si fréquemment rencontrés dans le midi de laFrance. Tels sont, par exemple, ceux situés aux environs d’Arles, dansle vaste cimetière des Alys Camps ou Champs-Elysées et qui,presque tous, portent une épitaphe extérieure. A l’époquemérovingienne, on grava les épitaphes dans l’intérieur des tombeaux, depeur, disait-on, de provoquer les violations de sépulture. A partir desCarlovingiens, les épitaphes furent de nouveau placées à l’extérieurdes tombeaux. A côté des enseignes et des épitaphes, sorted’enseigne privée et morale, se placent les inscriptions sur destablettes de marbre ou sur des emplacements réservés dans lesentablements, indiquant la destination d’un monument, ou destinées àperpétuer le souvenir d’un fait, à préciser une date, à rappeler lesouvenir d’un grand homme. Ces inscriptions se font toujours surmarbre, sans doute pour obéir à un vieil usage ; plus loin, nousexpliquerons pourquoi au bout de peu de temps la plupart de cesinscriptions deviennent presque illisibles, en raison surtout de ce queleurs caractères sont de faibles dimensions, et d’inconvénients denature atmosphérique et chimique, qui nous font regretter que là,encore, on reste esclave de la routine et on ne suive pas les progrèsde l’art industriel. L’ENSEIGNE MODERNE Les maîtresde l’art ne dédaignaient pas à l’occasion de travailler à desenseignes. Quelquefois ce fut par amitié pour des commerçants ;d’autres fois, probablement pour s’acquitter envers quelque créancierimpitoyable. C’est sans doute à quelque considération de ce genre quenous devons des merveilles, telles que le Cheval blanc peint parGéricault à la devanture d’un quidam, l’enseigne du marchand detableaux Gesaint, qui fut peinte par Watteau, la Chaste Suzanne deJean Goujon, qu’il fit, dit-on, pour un marchand de la rue aux Fèves,Paris. Aujourd’hui l’enseigne est remplacée, en général, par uneinscription, plus ou moins compliquée, qui est, en ce siècled’industrialisation, une véritable affiche. Cependant, si audébut, l’inscription fut quelconque, le désir d’éclipser le voisin, defaire mieux que lui, de frapper davantage le public, combiné avec legoût des artistes, amena peu à peu l’industrie de l’enseigne à être unevéritable industrie d’art, surtout, depuis que des esprits judicieux,observateurs, ont appliqué à l’enseigne les connaissances mécaniques,géométriques, physiques et chimiques, qui lui ont permis d’atteindre ledegré de perfection qui la caractérise en ce temps. L’ENSEIGNE-LETTRE Du jour où l’on a fait l’enseigne-lettre, la forme la plus simple a étél’inscription sur la muraille. Cette inscription s’est faite en lettres peintes ou en lettres gravéessur la pierre. Ce sont les enseignes fixes. Ona fait cependant des enseignes mobiles peintes sur panneaux de bois ouplaques de tôle ou écussons, comme il a déjà été dit plus haut. La peinture et la gravure n’offrant pas assez de lisibilité, on enarriva à la lettre en relief. Leslettres en relief de petites dimensions s’appliquent généralement surles glaces et sont faites en cuivre, en émail, en cristal. Lagrande lettre d’enseigne en relief, apposée aux tableaux de devantureou aux façades des maisons se fabrique surtout en zinc et en bois. Lebesoin de satisfaire le goût du beau, qui se développe de plus en pluschez le public et dans le monde commercial a conduit à substituer auzinc et au bois une forme d’enseignes d’une plus grande élégance, d’unplus grand cachet artistique. Là est l’origine de l’enseigne-marbre, dela pierre sous glace, de l’enseigne-xylocristal. On verra par ce qui va suivre, en quoi consistent ces différents genres. LA LETTRE-ZINC La lettre-zinc se compose de lamelles de zinc, découpées selon la formeconvenable et soudées entre elles, de façon à constituer la forme ducaractère. Cette lettre est ensuite dorée suivant les procédés usités dansl’industrie. Elleoffre l’avantage d’être légère, en raison de la faible densité relativedu zinc ; facile à fabriquer, à cause de la grande malléabilité dumétal. Mais elle offre divers inconvénients, notamment celui d’êtrefacilement déformée par un choc. De plus, si la soudure a été négligée,il arrive souvent qu’en raison de l’inégale dilatabilité d’un métal quin’est pas toujours homogène, parce que pas chimiquement pur, il seproduit des dessoudures qui nécessitent de coûteuses réparations, sanscompter les inconvénients d’origine chimique, tenant à la nature mêmedu métal employé. Ce que deviennent souvent en peu de temps les lettres en zinc doré, par l’oxydation. (Reproduction d’après nature) Ona beau peindre le zinc en couleur, le recouvrir d’une couche dorée pourlui donner l’éclat nécessaire et le protéger contre les intempéries eten assurer la conservation ; ces moyens préventifs sont manifestementinsuffisants à empêcher l’altération du zinc. On peut s’en rendrecompte par la reproduction photographique de la lettre en zinc doré,prise sur nature, que nous donnons ci-dessus. En effet, le zinc livrépar le commerce n’est pas chimiquement pur ; il est toujours plus oumoins allié à différents métaux. Si, à froid, le zinc est peuattaquable par les acides forts, tels que l’acide azotique et l’acidesulfurique, il n’en est plus de même lorsque ces acides agissent sur lezinc en présence d’autres métaux. Il se produit un véritable effet depile. Les métaux étrangers, électro-négatifs par rapport au zinc,déterminent la formation d’un couple voltaïque, où le zinc estl’élément le plus oxydable. Or si l’on songe que, notamment dansles orages, il se forme sous l’influence de l’électricité atmosphériquede l’acide azotique résultant de l’action de l’oxygène sur l’azote del’air, on comprend sans peine l’altération de la lettre-zinc et le peude durée des enseignes faites avec cette matière. LA LETTRE EN BOIS Lafabrication des caractères en bois n’est pas chose nouvelle ; onemploie depuis fort longtemps cette matière dans l’imprimerie, pourtracer les grands caractères d’affiches. L’art de graver ces caractères constitue la xyloglyphie (de xulon,bois). Le xyloglyphe est le graveur de caractères sur bois, celui qui exécutedes lettres ornées pour la librairie, aussi bien que les grosseslettres destinées aux affiches. Le xylographe est le graveursur bois, et le xylotomiste (de xulon, bois ; tomê, action decouper) le découpeur de la lettre en bois employée pour l’enseigne. Al’origine, avant que les progrès de la mécanique eussent permis letravail facile du bois, la lettre-bois se faisait par partiesdétachées, que l’on réunissait à l’aide de goujons, rattachant leséléments de la même lettre. On saisira sans peine les inconvénients de cette manière de faire aupoint de vue de la solidité et de l’élégance. Pourpeu que la lettre fût de grandes dimensions, les parties avaient unetendance au ballottement, à moins d’user de goujons très forts quiaugmentaient le poids de la lettre et dont les dimensions, seulegarantie de solidité, se trouvaient forcément limitées par l’épaisseurdu corps de la lettre. Ancienne lettre en bois formée de parties séparées. Onse rendra facilement compte de ce fait, par l’examen de la figureci-dessus, qui représente les parties d’une ancienne lettre de bois, etqui parlera plus à l’intelligence du lecteur que les plus longuesdescriptions ne le pourraient faire. Outre ces inconvénients, lalongueur de la fabrication de la lettre en bois à parties détachées lamettait à un prix tellement onéreux qu’elle n’eut aucun succès. Ils’agissait donc d’obtenir une lettre-bois solide, faite d’une seulepièce et d’un prix abordable. Ce problème a été résolu par l’inventeurEmile Bouvais qui arrive, par des procédés mécaniques fort simples àproduire des lettres en bois de toutes les formes, qui peintes etrecouvertes d’une couche de dorure, font le même effet que lalettre-zinc, demeurent intactes pendant une durée 3 ou 4 fois plusconsidérable, et donnent des enseignes beaucoup plus économiques, touten restant, pendant toute leur durée, aussi nettes, aussi propres,aussi élégantes qu’au moment de la pose. LA LETTRE TRIÉDRIQUE Unedes plus remarquables productions de cet ingénieux inventeur est lalettre-bois à 3 faces, dite encore lettre triédrique, qui, faite encreux et placée sous glace offre l’avantage d’une plus grandelisibilité et d’un plus grand éclat. Figure théorique prouvant que la lettre triédrique a un plus grand éclat. Eneffet, l’observation la plus élémentaire, faite en pleine rue, auhasard de la rencontre, permettra au plus prévenu de s’assurer qu’elleest beaucoup plus lisible que celle affectant toute autre forme, lettredécoupée à angles droits, ou lettre diédrique, dont les faces secoupent à arête à la partie la plus externe de la lettre. Il ne fautpas un gros effort pour se rendre compte que sous un angle approchantde 90 degrés, soit à droite, soit à gauche de la lettre triédrique,celle-ci reste quand même lisible. Ce n’est pas là un des moindresavantages, l’enseigne, qui doit tirer l’œil, frappant surtout lepassant au passage. Tel est l’avantage de la lettre à trois faces en ce qui concerne lalisibilité. Ellese fait aussi bien en creux qu’en relief et dans ce cas, elle offre unéclat remarquable ; ce sont des considérations d’optique mathématiquequi ont conduit l’inventeur à l’établir. En effet, quereprésente le fond de la lettre à 3 faces ? Une surface unie, polie,réfléchissante, un véritable miroir, en un mot. Sans vouloirentrer dans des développements théoriques hors de mise avec le cadre decet ouvrage, qu’il nous soit permis néanmoins de faire comprendre aussisimplement que possible, quel en est le rôle joué par la troisièmeface, ou face de fond, de la lettre triédrique. Les rayonslumineux émis ou réfléchis par la face C D, forment un faisceau comprisentre les points B, C, D, faisceau qui vient se réfléchir sur lasurface B C, formant miroir. Ils seront réfléchis suivant T S U. Lemême effet sera produit par les rayons venant de la surface A B, parrapport à la surface B C. On se rend compte, maintenant sanspeine, de la manière dont la lettre à trois faces donne un éclairementplus considérable, apparaît plus lisible et plus brillante, par suiteplus frappante aux yeux du lecteur, ce qui est la qualité essentiellede toute enseigne qui veut répondre à son but. Les spécimensci-contre des lettres-bois obtenues par le système Bouvais,accompagnées de leur relief, montrent que la lettre bois se prête à laplus grande variété de formes et de dessins, tout en conservant lesavantages de la solidité, du bon marché, d’une durée plus longue etd’une lisibilité plus grande. Lesquatre planches que nous reproduisons hors texte sont dues à M. EMILEBOUVAIS, fabricant d’enseignes et artiste-dessinateur en lettres. Cesmodèles qui sont de véritables œuvres artistiques, ont été exécutés enbois et figurent au musée forestier de Vincennes et au Conservatoiredes Arts et Métiers. LETTRE GRAVÉE SUR MARBRE La Glyptique est l’art de graver sur pierre. Il s’applique aussi bien àla gravure des pierres fines, des intailles, qu’à celle qui est faitesur les minéraux, tels que le marbre, où l’on grave des enseignes, desinscriptions, des épitaphes. Le marbre noir est employé à la fabrication des enseignes, en raison dece que la lettre dorée s’en détache mieux sur le fond. Malheureusement,le marbre s’altère rapidement ; il grisonne au bout de peu de temps ;d’autre part, la lettre dorée n’étant pas protégée contre lesintempéries, perd vite son éclat. En effet, le marbre n’estautre chose que du carbonate de chaux mélangé de matières colorantes etmodifié par l’action métamorphique de la chaleur qui, aux époquesgéologiques, exerçait son effet sur les masses minérales qui composentl’écorce terrestre. Le carbonate de chaux est pour ainsi direinsoluble dans l’eau ordinaire, mais il devient soluble dans l’eauchargée d’acide carbonique. C’est, d’ailleurs, cette propriété quipermet de donner l’explication scientifique des sources ou fontainesincrustantes, appelées encore, improprement, fontaines pétrifiantes, et dont un des plus beaux types, en France, est celle deSainte-Allyre, près de Clermont-Ferrand. De plus, il estattaquable par les acides, même les plus faibles, qui déplacent l’acidecarbonique ainsi qu’on peut s’en assurer en versant quelques gouttes devinaigre (acide acétique) sur un morceau de craie, qui n’est autre quedu carbonate de chaux presque pur. Ainsi s’expliquent les taches faitessur les plaques de marbre des commodes, tables de nuit, etc., surlesquelles on répand un liquide acide ou quelques gouttes de citron(substance riche en acide citrique). Or la plaque de marbre des enseignes, exposée à l’air subit lesatteintes : 1° De l’eau chargée d’acide carbonique qui se dissout dans ce liquide ; 2° Des acides qui se forment dans l’atmosphère durant les orages, telspar exemple l’acide azotique. Dela sorte, on comprend facilement la disparition du poli de la plaque demarbre, cette teinte terne qui se produit au bout d’un certain temps,et qui résulte de l’attaque de la partie superficielle du marbre parles agents cités plus haut. Il en résulte que l’enseigne, dontla première qualité est de rester éclatante, perd de son éclat, augrand détriment de l’effet esthétique, autant que de la lisibilité. Cesconsidérations ont donné l’idée de substituer au marbre une substancequi fût inattaquable aux agents atmosphériques, fût facile à nettoyer,et conservât à l’enseigne son poli, son brillant primordial, en mêmetemps qu’elle lui assurait une plus longue durée. La glace de verre réunit ces conditions. Eneffet, elle reste brillante, est facile à nettoyer et n’est pasattaquable par les acides, sauf par l’acide fluorhydrique, employéindustriellement pour la gravure sur verre. Telle est l’origine de l’enseigne sous glace. LETTRES EN DORURE SOUS VERRE C’estici le lieu de parler d’une lettre qui a eu une grande vogue il y aquelques années : la lettre en dorure à plat sous verre. Elles’obtenait en appliquant sur une glace des feuilles d’or au moyen d’unapprêt spécial. On traçait alors les lettres sur la couche d’or et onles recouvrait de vernis. Un lavage enlevait la partie d’or non vernieet laissait la lettre subsister. La pierre sous glace est unevariante de l’enseigne-marbre. On a été conduit à l’adopter par lanécessité de protéger la surface de l’enseigne contre les accidentsd’origine météorologique. Ce mode d’enseigne consisteessentiellement dans la mise sous une glace d’une pierre à grains fins,dans laquelle sont gravés les caractères de l’enseigne ; la glace estde fond noir ou de couleur variable, et la lettre apparaît partransparence dans la glace. Ces enseignes présentent le désagrément d’être d’un poids excessif quetoutes les devantures ne peuvent supporter. L’ENSEIGNE EN XYLOCRISTAL L’enseigne en xylocristal est encore une invention de M. Emile Bouvais. Lafabrication de ce genre d’enseignes constitue la xylocristallographie, qui fournit l’enseigne dite xylocristal. Cenom rappelle à la fois que l’enseigne est constituée par une glace deverre ou cristal et que le bois (grec xulon) entre dans sacomposition. Ces lettres sont faites en creux dans le système triédrique exposé plushaut. Section de lettres-xylocristal Ellesoffrent donc l’avantage de la grande lisibilité. La facilité de travaildu bois permet de leur donner les formes les plus harmonieuses, lesplus originales telles que peuvent les concevoir le goût de l’artiste,les exigences de la clientèle, ou que le demandent les emplacements oùelles doivent être appliquées. On jugera de la variété de formes qui peuvent être obtenues par lespécimen ci-dessous. Laglace qui recouvre l’enseigne peut être facilement lavée. La dorure, àl’abri de la glace, se trouve hermétiquement enfermée dans un milieu oùles agents atmosphériques n’ont aucune action, et indéfiniment,conserve son éclat, son brillant, sans détérioration ni dommage. Spécimen d’enseigne en xylocristal montrant la grande variété de formes à laquelle le xylocristal peut se prêter. Dansces conditions l’ensemble garde son éclat et sa fraîcheur d’origine, àtel point que des enseignes faites depuis quinze ans et plus ontl’apparence d’avoir été posées la veille. Ces avantagesexpliquent le succès de l’enseigne-xylocristal et sa substitutionprogressive aux autres genres pour toutes les enseignes de goût. Voilàoù en est aujourd’hui la question. On voit, en suivant une à une lesétapes que nous venons de parcourir, par quels progrès successifs apassé la lettre, depuis l’hiéroglyphe égyptien et le caractèrecunéiforme babylonien, jusqu’à la création de l’artistique lettre sousglace à triple biseau. C’est, dans le cadre restreint destransformations du signe de la pensée, la vérification, une fois deplus, de cette loi générale du progrès, qui veut que tout aille sanscesse se perfectionnant, dans les différents domaines de l’activitéhumaine. |